Listen, there’s a poem, it speaks in the voice of England’s past like a flame beyond the language of the living. It’s more than a thousand years old and yet it still speaks to us. It’s called Beowulf.

–Michael Wood, Professor of Public History at the University of Manchester

Long before I learned how to read it in its original form, I understood that the Beowulf manuscript was the foundational text of my people: a sort of Nordic Summa Theologica, and a glimpse of what a northern Homer might have produced. It is an epic oral tale of a Swedish hero which, ironically, defines what it means to be English. It is also a quintessentially Anglo-Saxon work of Germanic origin, spoken by warriors with swords gripped firmly in their hands as they sailed up the east-coast estuaries. Their scops stood to recite the poem before war bands who had their minds set on forging a nation:

Yes, we have heard of the glory of the Spear-Danes’ kings in the old days

How the princes of that people did brave deeds.

Often Scyld Scefing took mead-benches away from enemy bands

From many tribes, terrified their nobles – after he was first found helpless.

He lived to find comfort for that

Became great under the skies

Prospered in honors until every one of those who lived about him

Across the whale-road, had to obey him, pay him tribute

That was a good king

Those dry vellum pages of the Beowulf manuscript – which only narrowly survived a devastating fire in Ashburnham House in 1731 – have provided a scintillating word-hoard that has dramatically impacted our indigenous British culture, society, and language. Of this, Merton Professor of Anglo-Saxon J. R. R. Tolkien once wrote, in “Beowulf: The Monsters and the Critics”:

The significance of a myth is not easily to be pinned on paper by analytical reasoning. It is at its best when it is presented by a poet who feels rather than makes explicit what his theme portends – who presents it incarnate in the world of history and geography, as our poet has done.

These expressions are as familiar to us today as the shadows we cast when we stroll our village lanes around Rendlesham in Suffolk, the home to the Wuffinga royal line. They are our ancestral stories, such as the Battle of Brunanburh in 937, perfectly encapsulating the notion of the arrival myth:

Since the Angles and the Saxons

Came up over the broad waves

It is literally our nation’s most precious relic, relating events of war, vengeance, and battling monsters in late fifth-century Scandinavia. Nevertheless, both its author and the location of its final composition are unknown. Scholars have speculated that it has East Anglian pagan roots, linking it to King Raedwald and Sutton Hoo. Others guess that its Christian overlay was added many centuries later, when it was copied into the Late West Saxon dialect in the scriptorium at Malmesbury.

The work’s descriptions of Anglo-Saxon material culture – ships, rich burials, inscribed swords, elaborately-decorated royal halls – and our ancient customs still resonate today:

Hrothgar presented Beowulf with a gold standard as a victory gift

An embroidered banner, also a breast plate

And a helmet and a sword carried high,

That was both precious object and a token of honor

Kingship was revered in those days, and the people’s trust and tribal loyalty had to be earned. This is symbolized in the poem by the Danish King Hrothgar’s establishment of Heorot:

Now it came into his mind

That he would command the construction of a huge mead hall

A home greater than Middle-earth had ever heard of

And share the gifts god had bestowed upon him with young and old,

There was music of the harp and sweet minstrels singing

Perfect in telling of the remote first making of the race of man

One way for a war-leader to earn such recognition was through acts of valor, an opportunity afforded to Beowulf when Heorot is assailed by a fen-dwelling creature called Grendel:

Gliding through the shadows the walker in the night,

The warriors slept all but one and this man kept an unblinking watch

Waiting pent heart swelling with anger against his foe,

And from off the misty moorlands eerie fells came Grendel stalking

He moved through the dark and saw with perfect clearness the gold plated hall

The mead drinking place of men

The door gave way at the touch of his hands

Raging flames wreckage bent he tore the hall’s jaws

Angrily advancing, from his eyes shot a light,

Before the wall he saw a host of young warriors

And in his heart he exulted, the horrid monster

All his hopes swelling for a glutinous meal,

As a first step he set his greedy hands on a sleeping soldier

He tore him and gnashed at his bone joints bolted huge gobbets

Sucked at his veins and soon had eaten the man down to his fingers and feet,

Then he moved forward to seize our warrior Beowulf,

Stretched out for him with his spite filled fist

But the faster man forestalling rose up on his arm and gripped that sickening hand,

Hateful to each was the breath of the other,

Gripping the giant shoulder frame

Shoulder muscles praised apart

A snapping of tendons, bone-locks burst,

The arm of the demon was severed from his side

And Grendel flew death-sick to his joyless den

Where he knew the end of his life was in sight,

Beowulf had cleansed Heorot

Saved the hall from persecution

And as a signal to all, the hero hung the hand, the arm torn off shoulder

The entire limb, Grendel’s whole grip beneath the soaring roof!

He then follows this up by killing Grendel’s malice-filled mother as well:

Then he saw among the armor on the wall

A great sword from former days,

This wonder was so enormous that no other man

would be equal to bear it in battle play,

The Geat champion shaking now with war rage

Caught it by the rich hilt and careless of his life

Brandished it in circles and brought it down

And thrust it into the neck,

The blade sheared through to the backbone

The sword was gory, he was glad at the deed

Beowulf’s actions bring him fame and glory amongst his own people. This set an example for the Anglo-Saxons, whose own royal houses claimed direct descent from the Danes, Geats, and Swedes such as King Hygelac, who the poem mentions as being one of Beowulf’s relatives, and who we know from other sources lived at the time the oral story is believed to have first been told.

Men and women would have listened intently to the beautifully lyrical evocation of their imagined past as they sat transfixed next to crackling hearth-fires. They would have felt the terror and excitement of their hero’s daring adventures, all the while learning what leadership and manhood really meant through the myth-making fable. The war captain and Bear-Warrior rallies his kinfolk and secures them from external threats, defending his realm in the face of mysterious beasts, which are really cyphers for much deeper psychological fears such as societal fracture, the breakdown of tradition, and the instinctive dread of the unknown other. The poem likewise explores themes of passing time, loss, and the inherent glamor and dangers of masculine societies.

The manuscript, which is the longest extant poem written in Old English, is kept in the Cotton Vitellius archive. It had first resurfaced during the Elizabethan period in the collections of antiquaries, and was translated into modern English by John Richard Kemble in 1837. Although it was always recognized as a classic of English literature, many scholars at first thought it to be too digressive and confusing. Itwas eventually championed during the Victorian era, when the vogue for all things Anglo-Saxon was at its zenith, due in part to the ethos of the British Empire’s administration attempting to rationalize their success at colonizing most of the known world by explaining their own uniqueness, both to themselves and their subjects.

The poem frequently references German legends that would have been known to its audience, but which are lost to us today. Exceptions are the allusions to Heremod, Finn, Offa, and Eormenric, and a poet at Hrothgar’s court praising Beowulf following his defeat of Grendel and his mother by comparing him to Sigemund. The story opening with reminiscences of Scyld Scefing, the father of Danish and English kings, and explaining how he “was a good King.” This is the key philosophical point underlying the whole poem: It is an exploration of kingship, condemning bad rulers who oppress their people by putting their own interests first while praising those who are generous and prudent, and who take the time to make considered judgments. It is a cogent thesis on power and how it is used in different ways – physical strength, mental determination, and political acumen – and recognizes how each can be used to either good or bad effect, as well as how power and influence grows and withers with time. It likewise acknowledges that despite the fact Beowulf has the strength of thirty men, nature, the seasons, and death will inevitably overcome such transient successes – and power, like the sea, will inevitably overwhelm a low sandy coastline.

This creates a poignancy that is even more effective when one considers that although the final written version is aimed at the sensibilities of a rapidly Christianizing community, and that it speaks of an all-powerful singular God – “God, the guardian of glory, may ever work wonder after wonder” – it was a God whose East Anglian, Northumbrian, and West Saxon armies, made up of recent converts to Christ, were thwarted by the pagan Penda in a number of bitter engagements in the mid-seventh century. Penda’s victorious Mercian men seized a bishop’s headdress, a portable shrine or reliquary, a golden garnet-encrusted cross, helmets, over one hundred fifty swords, and seax fighting knives. One piece bears the very telling inscription: “Rise up, LORD, and let thy enemies be scattered; and let them hate thee before they flee.” This indicates that it was used as a battle talisman during the internecine fighting between the rival early Anglo-Saxon kingdoms. All of these were disfigured as war-booty and buried as offerings to Penda’s ancient gods, only to be discovered in Lichfield fourteen hundred years later as part of what has now become known as the Staffordshire Hoard.

This was find so emblematic of our nation’s birth that it has breathed fresh life into the study of a period that has lain dormant for far too long; a six-hundred-year epoch that solidified an identity that still stands strong. It reiterates the importance of a poem in which Beowulf dies, and is commemorated by pre-Christian rites. His afterlife is forever dependent upon his memory being upheld by the traditions of his people:

A boat with a ringed neck rode in the haven

And there laid out their Lord and Master, the giver of gold

In the waist of the ship in majesty below the mast,

A mound of vast treasures from far countries was fetched aboard her

And it is said that no boat was ever more bravely fitted out

With the weapons of a warrior

Military accoutrement, swords and body armor,

High overhead they hoisted and fixed a gold signum

Gave him to the flood and let the seas take him . . .

This is why it is so important for our children to peer into the tunnel entrance of Wayland’s Smithy in Oxfordshire and to walk the footpaths between the great mounds at Sutton Hoo. Therein lies a lesson for us all, for the perpetuation of our folk-memory in poems, chants, and incantations is as important as the preservation of the blood of our race:

Then the people of the Weather-Geats built a mound on the promonotory

one that was high and broad, wide-seen by sea-farers

and in ten days completed a monument for the bold in battle

surrounded the remains of the fire with a wall

the most splendid that men most skilled might devise.

In the barrow they placed rings and jewels

All such ornaments as troubled men had taken from the hoard.

They let the earth hold the wealth of earls, gold in the ground

Where now it still dwells, as useless to men as it was before.

Then the brave in battle rode round the mound

Children of nobles, twelve in all

Would bewail their sorrow and mourn their king

Recite dirges and speak of the man.

They praised his great deeds and his acts of courage

Judged well of his prowess.

So it is fitting that man honor his liege lord

Love him in heart when he must be led forth from the body.

Thus the people of the Geats, his hearth-companions

Lamented the death of their lord.

They said that he was of world-kings the mildest of men

And the gentles, kindest to his people

And most eager for fame.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

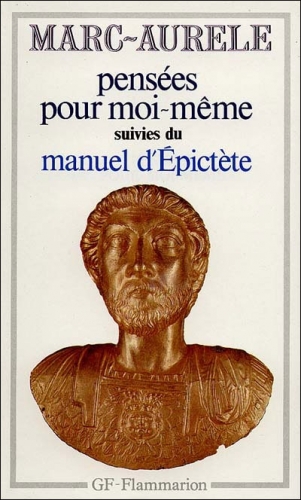

Il existe plusieurs types d’exercices spirituels liés à l’étude de la nature, et donc à la physique. Pour Pierre Hadot, le premier exercice stoïcien qui permet de mettre en pratique la physique stoïcienne, c’est l’exercice qui consiste à « se reconnaître comme partie du Tout, à s’élever à la conscience cosmique, à s’immerger dans la totalité du cosmos » (P. Hadot, 1995, p. 211). C’est

Il existe plusieurs types d’exercices spirituels liés à l’étude de la nature, et donc à la physique. Pour Pierre Hadot, le premier exercice stoïcien qui permet de mettre en pratique la physique stoïcienne, c’est l’exercice qui consiste à « se reconnaître comme partie du Tout, à s’élever à la conscience cosmique, à s’immerger dans la totalité du cosmos » (P. Hadot, 1995, p. 211). C’est

Les guerres se succédèrent, à peine la guerre (161–166) contre les Parthes (Perses) est-elle terminée, que les barbares menacent directement le nord de l’Italie. Il faut plus de cinq années (169–175) à l’empereur pour venir à bout de cette menace. C’est alors qu’une rumeur de la mort de Marc Aurèle conduit Avidius Cassius, gouverneur d’une large partie de l’Orient, à se proclamer empereur. Mais en juillet 175, celui-ci est assassiné et sa tête envoyée à Marc Aurèle. Ce dernier regretta sa mort, sûr de son repentir. Enfin, dès 177, Marc Aurèle doit repartir guerroyer sur la frontière danubienne où il y mourra (180).

Les guerres se succédèrent, à peine la guerre (161–166) contre les Parthes (Perses) est-elle terminée, que les barbares menacent directement le nord de l’Italie. Il faut plus de cinq années (169–175) à l’empereur pour venir à bout de cette menace. C’est alors qu’une rumeur de la mort de Marc Aurèle conduit Avidius Cassius, gouverneur d’une large partie de l’Orient, à se proclamer empereur. Mais en juillet 175, celui-ci est assassiné et sa tête envoyée à Marc Aurèle. Ce dernier regretta sa mort, sûr de son repentir. Enfin, dès 177, Marc Aurèle doit repartir guerroyer sur la frontière danubienne où il y mourra (180).

Sur une batterie de huit questions sur la spiritualité païenne que leur a posée Pierre Vial, deux personnalités consacrées en ce domaine,

Sur une batterie de huit questions sur la spiritualité païenne que leur a posée Pierre Vial, deux personnalités consacrées en ce domaine,  Pour sa part,

Pour sa part,  Halfdan Rekkirsson

Halfdan Rekkirsson  Jean-Christophe Mathelin,

Jean-Christophe Mathelin, Robert Dragan

Robert Dragan

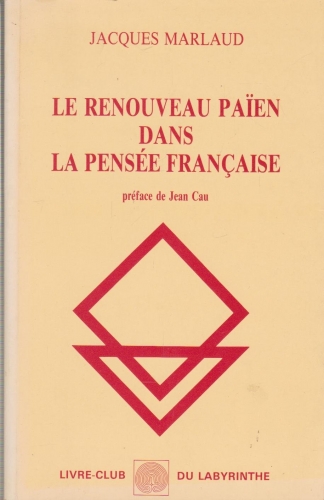

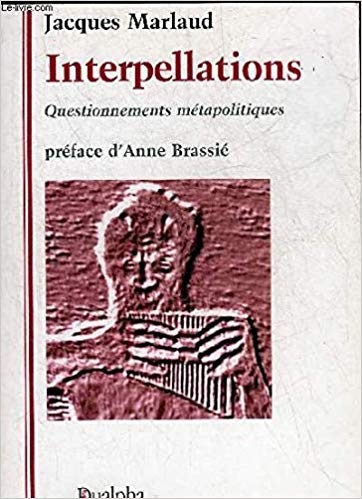

En 1986 paraît au Livre-club du Labyrinthe Le renouveau païen dans la pensée française, adaptation de sa thèse soutenue à l’Université sud-africaine de Port-Elizabeth. Il associe le paganisme à l’Europe. Bien qu’il sache que « le paganisme européen […] n’a pas de corps de doctrine cohérent et explicite (idem, p. 19) », il le conçoit néanmoins comme « une échelle de valeurs, une alternative spirituelle pour les Européens désorientés. Il ouvre une quatrième voie entre le théocratisme réactionnaire de certaines Églises qui refusent d’enterrer leur Dieu mort, l’humanisme égalitaire de ceux qui ont remplacé l’idéal de Jésus par celui de Spartacus, et le matérialisme stérile de ceux qui professent diverses utopies économiques (idem, p. 23) ». Il jugera plus tard dans son recueil d’entretiens et d’articles de 2004, Interpellations. Questionnements métapolitiques (Dualpha) que le nationalisme, « une idée juive (id., p. 301) », représente « une solution de facilité qui tend à désigner de faux ennemis et nous trompe sur les enjeux véritables (id., p. 304) », que c’est aussi « une idée moderne et bourgeoise (id., p. 301) », « un slogan vague et désuet (id., p. 299) ». Voyant le « nationalisme intégral et [… le] cosmopolitisme intégral [comme] deux frères ennemis unis par une commune hostilité à l’Europe (id., p. 163) », il appelle dès 1989 à libérer l’Europe de l’Ouest de la tutelle yankee, encourage partout sur la planète « la cause des peuples contre le bunker occidental (id., p. 62) » et participe en 1999 au « Collectif Non à la guerre » lancé par Arnaud Guyot-Jeannin, Laurent Ozon et Charles Champetier qui s’élève contre l’agression serbophobe de l’OTAN. Opposant volontiers le Logos au Mythos, la pensée rationalisante dans ses variantes chrétiennes et laïques à l’idée païenne, Jacques Marlaud appelle à la résurgence des vertus guerrières d’« un surhumanisme différencialiste qui recrée sans cesse des “ ordres de rang ”. Il définit les bio-cultures comme les racines constitutives d’identités, perpétuellement contestées (décadence) et sans cesse réaffirmées par un auto-dépassement créateur de valeurs, de schémas explicatifs, de mythes (Le Renouveau païen…, pp. 27 – 28) ».

En 1986 paraît au Livre-club du Labyrinthe Le renouveau païen dans la pensée française, adaptation de sa thèse soutenue à l’Université sud-africaine de Port-Elizabeth. Il associe le paganisme à l’Europe. Bien qu’il sache que « le paganisme européen […] n’a pas de corps de doctrine cohérent et explicite (idem, p. 19) », il le conçoit néanmoins comme « une échelle de valeurs, une alternative spirituelle pour les Européens désorientés. Il ouvre une quatrième voie entre le théocratisme réactionnaire de certaines Églises qui refusent d’enterrer leur Dieu mort, l’humanisme égalitaire de ceux qui ont remplacé l’idéal de Jésus par celui de Spartacus, et le matérialisme stérile de ceux qui professent diverses utopies économiques (idem, p. 23) ». Il jugera plus tard dans son recueil d’entretiens et d’articles de 2004, Interpellations. Questionnements métapolitiques (Dualpha) que le nationalisme, « une idée juive (id., p. 301) », représente « une solution de facilité qui tend à désigner de faux ennemis et nous trompe sur les enjeux véritables (id., p. 304) », que c’est aussi « une idée moderne et bourgeoise (id., p. 301) », « un slogan vague et désuet (id., p. 299) ». Voyant le « nationalisme intégral et [… le] cosmopolitisme intégral [comme] deux frères ennemis unis par une commune hostilité à l’Europe (id., p. 163) », il appelle dès 1989 à libérer l’Europe de l’Ouest de la tutelle yankee, encourage partout sur la planète « la cause des peuples contre le bunker occidental (id., p. 62) » et participe en 1999 au « Collectif Non à la guerre » lancé par Arnaud Guyot-Jeannin, Laurent Ozon et Charles Champetier qui s’élève contre l’agression serbophobe de l’OTAN. Opposant volontiers le Logos au Mythos, la pensée rationalisante dans ses variantes chrétiennes et laïques à l’idée païenne, Jacques Marlaud appelle à la résurgence des vertus guerrières d’« un surhumanisme différencialiste qui recrée sans cesse des “ ordres de rang ”. Il définit les bio-cultures comme les racines constitutives d’identités, perpétuellement contestées (décadence) et sans cesse réaffirmées par un auto-dépassement créateur de valeurs, de schémas explicatifs, de mythes (Le Renouveau païen…, pp. 27 – 28) ».

Or, l’héritage indo-européen (ou boréen) a modelé « les traits distinctifs d’une identité spirituelle qui fait de l’Europe, plus qu’un continent, plus qu’un ensemble politique, une communauté spirituelle (Interpellations, p. 164) ». Pourtant, « l’Europe n’aura une existence propre que lorsqu’elle se dégagera de l’étreinte mortelle d’un Occident qui n’est rien d’autre que le modèle américain, modèle qui perd peu à peu son attraction et ne pourra continuer de s’imposer que par le recours à une violence accrue (Comprendre…, p. 107) ». En authentique gibelin d’expression française, Jacques Marlaud prône un Empire continental capable d’« intégrer (plutôt qu’à dissoudre) l’échelon civique ou politique au sein d’un ensemble plus vaste qui lui redonne son sens en le reliant à ses racines infrapolitiques organiques et à sa cime métapolitique (mythique et cosmique) (Interpellations, p. 172) ». Sa promotion de l’idée impériale européenne repose par ailleurs sur l’articulation agonistique des régions vernaculaires, des nations politico-historiques et de l’échelon continental. Il condamne la parapolitique, c’est-à-dire susciter une action politicienne sous un quelconque prétexte culturel, ce qui n’est ni de la métapolitique, ni même en tant que lecteur attentif d’Heidegger, de la poésie. Ainsi juge-t-il plutôt que « l’identité d’un grand peuple conscient de son héritage se défend plus efficacement sur la longue durée au niveau poétique qu’au niveau épidermique (id., p. 304) ».

Or, l’héritage indo-européen (ou boréen) a modelé « les traits distinctifs d’une identité spirituelle qui fait de l’Europe, plus qu’un continent, plus qu’un ensemble politique, une communauté spirituelle (Interpellations, p. 164) ». Pourtant, « l’Europe n’aura une existence propre que lorsqu’elle se dégagera de l’étreinte mortelle d’un Occident qui n’est rien d’autre que le modèle américain, modèle qui perd peu à peu son attraction et ne pourra continuer de s’imposer que par le recours à une violence accrue (Comprendre…, p. 107) ». En authentique gibelin d’expression française, Jacques Marlaud prône un Empire continental capable d’« intégrer (plutôt qu’à dissoudre) l’échelon civique ou politique au sein d’un ensemble plus vaste qui lui redonne son sens en le reliant à ses racines infrapolitiques organiques et à sa cime métapolitique (mythique et cosmique) (Interpellations, p. 172) ». Sa promotion de l’idée impériale européenne repose par ailleurs sur l’articulation agonistique des régions vernaculaires, des nations politico-historiques et de l’échelon continental. Il condamne la parapolitique, c’est-à-dire susciter une action politicienne sous un quelconque prétexte culturel, ce qui n’est ni de la métapolitique, ni même en tant que lecteur attentif d’Heidegger, de la poésie. Ainsi juge-t-il plutôt que « l’identité d’un grand peuple conscient de son héritage se défend plus efficacement sur la longue durée au niveau poétique qu’au niveau épidermique (id., p. 304) ».

Qui, parmi les lecteurs contemporains, souhaite encore lire de pareilles formules, et qui, parmi les marchands qui font profession de fournir de la matière imprimée, aurait encore envie de fourguer une telle camelote ? Non, soyons sérieux, ce genre de sortie, et plus encore le comportement qu'elle suppose, datent d'une autre époque, époque, fort heureusement, révolue pour nous, qui sommes gens évolués et accomplis. En outre, le bonhomme eu l'impudence de critiquer Dostoïevski ! Du moins, ce qui à notre époque revient au même, certaines idées avancées par l'auteur des Frères Karamazov. Ainsi l'obscur et impudent, à propos de Crime et châtiment, a-t-il osé écrire que «Sonia... n'a pas lu les Pères de l'Église» ! Voilà qui le rend «suspect» et par trop réactionnaire, même pour les chrétiens ! Pourtant Leontiev ne dit pas là autre chose que Chesterton lorsque celui-ci écrit qu’«En dehors de l'Église les Évangiles sont un poison», proposition raisonnable et si juste de la part d'un Britannique. «Toutes les idées modernes sont des idées chrétiennes devenues folles» : là encore, l'amateur éclairé opinera du chef et se régalera d'une telle sagacité bien audacieuse. Mais que ce grand Russe, petit écrivain compromis par sa «proximité avec le régime», se permette d'écorcher, pour les mêmes motifs, ce que la Russie nous a donné de meilleur, qu'il s'en prenne à ce style psychologique qui a fait, justement, le régal des belles âmes, voilà ce qui est proprement impardonnable.

Qui, parmi les lecteurs contemporains, souhaite encore lire de pareilles formules, et qui, parmi les marchands qui font profession de fournir de la matière imprimée, aurait encore envie de fourguer une telle camelote ? Non, soyons sérieux, ce genre de sortie, et plus encore le comportement qu'elle suppose, datent d'une autre époque, époque, fort heureusement, révolue pour nous, qui sommes gens évolués et accomplis. En outre, le bonhomme eu l'impudence de critiquer Dostoïevski ! Du moins, ce qui à notre époque revient au même, certaines idées avancées par l'auteur des Frères Karamazov. Ainsi l'obscur et impudent, à propos de Crime et châtiment, a-t-il osé écrire que «Sonia... n'a pas lu les Pères de l'Église» ! Voilà qui le rend «suspect» et par trop réactionnaire, même pour les chrétiens ! Pourtant Leontiev ne dit pas là autre chose que Chesterton lorsque celui-ci écrit qu’«En dehors de l'Église les Évangiles sont un poison», proposition raisonnable et si juste de la part d'un Britannique. «Toutes les idées modernes sont des idées chrétiennes devenues folles» : là encore, l'amateur éclairé opinera du chef et se régalera d'une telle sagacité bien audacieuse. Mais que ce grand Russe, petit écrivain compromis par sa «proximité avec le régime», se permette d'écorcher, pour les mêmes motifs, ce que la Russie nous a donné de meilleur, qu'il s'en prenne à ce style psychologique qui a fait, justement, le régal des belles âmes, voilà ce qui est proprement impardonnable.  Et puis surtout, que pourrions-nous bien en faire de ce furieux vieux bonhomme qui a osé écrire

Et puis surtout, que pourrions-nous bien en faire de ce furieux vieux bonhomme qui a osé écrire  Selon lui, cette loi quasi cyclique s'observe dans tous les domaines des civilisations historiques. Et, ce que nous appelons unanimement progrès, il le distingue très nettement de ce processus de développement, le nommant «diffusion» ou «propagation» et l'attachant à cette phase dissolvante de «simplification syncrétique secondaire» : «[…] l'idée même de développement correspond, dans les sciences exactes d'où elle a été transférée dans le champs historique, à un processus complexe et, remarquons-le, souvent contraire au processus de diffusion, de propagation, en tant que processus hostile à ce mécanisme de diffusion» (4).

Selon lui, cette loi quasi cyclique s'observe dans tous les domaines des civilisations historiques. Et, ce que nous appelons unanimement progrès, il le distingue très nettement de ce processus de développement, le nommant «diffusion» ou «propagation» et l'attachant à cette phase dissolvante de «simplification syncrétique secondaire» : «[…] l'idée même de développement correspond, dans les sciences exactes d'où elle a été transférée dans le champs historique, à un processus complexe et, remarquons-le, souvent contraire au processus de diffusion, de propagation, en tant que processus hostile à ce mécanisme de diffusion» (4).

Comme dirait une femme célèbre, et largement surestimée, «on ne naît pas infréquentable, on le devient !» Mais la vie est une sorte de lutte entre un individu et le monde qui l’accueille : il naît avec quelques atouts, un noyau dur, il les confronte avec ce qui l’entoure, puis, un jour, c’est la bataille en rase campagne. Il faut conquérir l’univers… c’est un corps à corps dont il sort, éventuellement, mais rarement, une œuvre.

Comme dirait une femme célèbre, et largement surestimée, «on ne naît pas infréquentable, on le devient !» Mais la vie est une sorte de lutte entre un individu et le monde qui l’accueille : il naît avec quelques atouts, un noyau dur, il les confronte avec ce qui l’entoure, puis, un jour, c’est la bataille en rase campagne. Il faut conquérir l’univers… c’est un corps à corps dont il sort, éventuellement, mais rarement, une œuvre.  Dans les années 50, à l’occasion d’un voyage en train vers la Grèce, où il rencontre sa famille paternelle, il traverse la Yougoslavie, voit le communisme de l’intérieur et en sort définitivement, guéri de toute espérance dans quelque système que ce soit, sur la terre comme au ciel.

Dans les années 50, à l’occasion d’un voyage en train vers la Grèce, où il rencontre sa famille paternelle, il traverse la Yougoslavie, voit le communisme de l’intérieur et en sort définitivement, guéri de toute espérance dans quelque système que ce soit, sur la terre comme au ciel. Gripari avait écrit des contes pour la jeunesse. Il était sous contrat avec La Table ronde, l’éditeur de l’Algérie Française, qui publiait aussi des romans, mais des livres pour enfants… jamais. Les célèbres Contes de la rue Broca parurent en 1967 : un beau volume de la collection Vermillon… sans images, diffusé comme les pamphlets politiques qui faisaient la renommée de l’éditeur. Aucun succès ! Chute dans un gouffre sans fond…

Gripari avait écrit des contes pour la jeunesse. Il était sous contrat avec La Table ronde, l’éditeur de l’Algérie Française, qui publiait aussi des romans, mais des livres pour enfants… jamais. Les célèbres Contes de la rue Broca parurent en 1967 : un beau volume de la collection Vermillon… sans images, diffusé comme les pamphlets politiques qui faisaient la renommée de l’éditeur. Aucun succès ! Chute dans un gouffre sans fond… En 1969, La Table ronde renonce à publier cet auteur par trop atypique… Dans les deux années qui suivent, il sera refusé par dix-sept éditeurs. Ne nous privons pas d’en faire la liste : Gallimard, Flammarion, Albin Michel, Bourgois, Julliard, Le Seuil, Belfond, José Corti, Balland, Fayard, Denoël, Laffont, Grasset, Losfeld, Stock, Mercure de France, Marabout… Il est à noter que parmi eux, il en est de grands et qui ont du flair : il est à craindre que les refus émanèrent de lecteurs plus soucieux du politiquement correct que de la valeur littéraire.

En 1969, La Table ronde renonce à publier cet auteur par trop atypique… Dans les deux années qui suivent, il sera refusé par dix-sept éditeurs. Ne nous privons pas d’en faire la liste : Gallimard, Flammarion, Albin Michel, Bourgois, Julliard, Le Seuil, Belfond, José Corti, Balland, Fayard, Denoël, Laffont, Grasset, Losfeld, Stock, Mercure de France, Marabout… Il est à noter que parmi eux, il en est de grands et qui ont du flair : il est à craindre que les refus émanèrent de lecteurs plus soucieux du politiquement correct que de la valeur littéraire. En 1975, Grasset Jeunesse commence à publier tout ce qu’il écrit pour les enfants, réédite en albums très bien illustrés par Lapointe les Contes de la rue Broca et les Contes de la Folie-Méricourt. Dans le courant des années 80, il pourra vivre de sa plume… toujours comme un ascète, mais en tous cas, libre de son temps.

En 1975, Grasset Jeunesse commence à publier tout ce qu’il écrit pour les enfants, réédite en albums très bien illustrés par Lapointe les Contes de la rue Broca et les Contes de la Folie-Méricourt. Dans le courant des années 80, il pourra vivre de sa plume… toujours comme un ascète, mais en tous cas, libre de son temps.

Il est étrange que la fermeté du tracé psychologique de l’anarque ait pu laisser place au doute, voire à la haine qui jette l’anathème sur toute une œuvre. Il faut chercher ailleurs les raisons de l’incompatibilité de nature organique entre le texte jungerien et son temps – qui ne cesse d’être le nôtre, qui se propage, joue les prolongations. Pour s’y aider, on peut se représenter un décor plus ordinaire que le cadastre imaginaire d’Eumeswil (c’est le grand ordinaire, précisément, qu’il convient de planter) : une soirée de beuverie entre amis et, allant de l’un à l’autre, riant de bon cœur, l’un d’eux, alcoolique abstinent depuis de nombreuses années désormais. Son cas est connu de tous, on aurait pu se dispenser de l’inviter, mais nul ne dispose de la force morale pour en décider. Et c’est – ce fut – un bon ami à nous. Quelle raison de l’exclure ? Son regard bienveillant qui s’attarde sur notre négligé qui finira de sombrer dans l’obscène, l’alcool aidant au fil des heures, rend insupportable sa présence. Mais nul n’a le courage d’en tirer les conséquences. D’ailleurs, quelqu’un l’a-t-il vu depuis tout à l’heure ? L’anarque s’est retiré, personne ne l’a vu faire. Il nous laisse à notre écœurement, à notre haine de nous-mêmes. Salaud !

Il est étrange que la fermeté du tracé psychologique de l’anarque ait pu laisser place au doute, voire à la haine qui jette l’anathème sur toute une œuvre. Il faut chercher ailleurs les raisons de l’incompatibilité de nature organique entre le texte jungerien et son temps – qui ne cesse d’être le nôtre, qui se propage, joue les prolongations. Pour s’y aider, on peut se représenter un décor plus ordinaire que le cadastre imaginaire d’Eumeswil (c’est le grand ordinaire, précisément, qu’il convient de planter) : une soirée de beuverie entre amis et, allant de l’un à l’autre, riant de bon cœur, l’un d’eux, alcoolique abstinent depuis de nombreuses années désormais. Son cas est connu de tous, on aurait pu se dispenser de l’inviter, mais nul ne dispose de la force morale pour en décider. Et c’est – ce fut – un bon ami à nous. Quelle raison de l’exclure ? Son regard bienveillant qui s’attarde sur notre négligé qui finira de sombrer dans l’obscène, l’alcool aidant au fil des heures, rend insupportable sa présence. Mais nul n’a le courage d’en tirer les conséquences. D’ailleurs, quelqu’un l’a-t-il vu depuis tout à l’heure ? L’anarque s’est retiré, personne ne l’a vu faire. Il nous laisse à notre écœurement, à notre haine de nous-mêmes. Salaud !