Antimanuel de Pédophilie

Par Michel Onfray

Ex: https://leblogalupus.com

« Je suis comme un enfant qui n’a plus droit aux larmes, Conduis-moi au pays où vivent les braves gens » — Michel Houellebecq, La Poursuite du bonheur (1991)

Il m’a été rapporté que, dans le flot des commentaires du net concernant ce qu’il est désormais convenu de nommer l’Affaire Matzneff, il a été dit que « même Onfray » avait défendu la pédophilie en son temps! Or, il n’en est rien.

Voici donc le texte incriminé: il propose un travail philosophique généalogique (comment devient-on pédophile?) et y répond avec les catégories de la psychologie classique (le déterminisme psychique de l’inconscient -qui peut n’être pas freudien, je précise puisque désormais il faut tout sous-titrer, Nietzsche en parle dès les années 80 du XIX° siècle en le nommant « la Grande Raison »…). Dire qu’on ne naît pas pédophile mais qu’on le devient sans pour autant le choisir n’est pas validation éthique et morale de cette pratique que j’ai toujours condamnée (un texte de 1997 en atteste) mais dont on peut vouloir se demander, en tant que philosophe, de quelles logiques elle procède!

C’est un texte publié dans un Antimanuel de philosophie destiné aux apprentis philosophes, soit de classe terminales, mes élèves de l’époque, soit à qui voudra. Cette analyse visait à faire penser aux élèves l’articulation liberté & déterminisme, choix & fatalité, volonté & prédétermination -et ce dans le cadre du programme de classe Terminale technologique qui, parmi neuf notions, proposait l’examen du concept de Liberté. Il a été écrit il y a vingt ans.

Fidèle à l’esprit de Spinoza qui invitait à ni rire ni pleurer, mais comprendre et à celui de Nietzsche qui appelle à se demander pourquoi et comment les choses sont ainsi et pas autrement, j’ai souhaité avec mes élèves penser la pédophilie sans autre souci que de la penser. Dire qu’elle était institutionnelle et codée chez les Grecs ne consiste pas à défendre la pédophilie, tout comme faire savoir qu’on envoyait à la mort les enfants mal-formés à Sparte ne revient pas à une défense de l’infanticide. De même, rappeler que le Moyen-Age pratiquait abondamment la peine de mort ne vaut pas défense de la peine de mort…

Je crains qu’un jour, au point d’imbécillité de masse auquel nous sommes parvenus, un historien républicain qui publierait une biographie d’Adolf Hitler ne soit considéré comme hitlérien et sommé par la vocifération du net de faire amende honorable…

« Un éducateur pédophile choisit-il sa sexualité?

Sûrement pas, sinon, il choisirait vraisemblablement une autre sexualité, moins dangereuse socialement, moins risquée pour tous ses équilibres acquis dans la société (famille, situation dans la cité), moins discréditée est détestée par tous et toutes, et, surtout, moins traumatisante pour ses victimes souvent nombreuses et définitivement marquées. La pédophilie d’un individu signifie une attirance sexuelle irrésistible et irrépressible vers une catégorie de personnes (les enfants en l’occurrence) qui, de façon exclusive, lui permet d’assouvir ses pulsions.

Avoir le choix suppose de pouvoir nettement et clairement opter pour une pratique plutôt qu’une autre, en pleine connaissance des enjeux. C’est examiner, comparer, calculer, puis élire un comportement plutôt qu’un autre. Ainsi, si le pédophile choisissait librement de l’être, il pourrait tout aussi bien user de sa liberté pour choisir de ne pas l’être. De même, à l’inverse, vous qui n’êtes pas pédophile (du moins je le suppose…), avez-vous la possibilité de le devenir, de choisir de l’être? Pas plus que cette victime de soi ne veut cette sexualité, vous ne voulez la vôtre. Son incapacité à s’exprimer sexuellement dans une sexualité classique égale votre incapacité à vous épanouir dans la sexualité qui le requiert, l’oblige et s’impose à lui.

On ne naît pas pédophile, on le devient.

Quand on est dans la peau d’un individu qui n’a pas le choix et subit son impulsion sans pouvoir y résister (de même pour la vôtre qui est, par chance, socialement et culturellement correcte), on subit un déterminisme. Le déterminisme suppose une force contraignant un individu à se comporter d’une façon qui ne relève pas d’un choix conscient. Nous procédons tous d’une série de déterminismes qui, pour la plupart, visent à nous transformer en modèles sociaux: bons époux, bonnes épouses, bonnes femmes d’intérieur, bons enfants, bons employés, bons citoyens, etc. Et malgré le processus éducatif, certains dressages ne suffisent pas pour empêcher la tendance à un comportement déviant.

Ainsi de l’homosexualité, pratiquée, tolérée, encouragée ou interdite, pourchassée, criminalisée suivant les siècles. Aujourd’hui, en France, elle est devenue légalement une pratique sexuelle et relationnelle presque comme une autre, et dans les esprits un comportement de moins en moins rejeté illustrant une autre façon de vivre sa sexualité que l’hétérosexualité classique mise en avant par les modèles sociaux dominants. Un homosexuel ne se détermine pas à cette sexualité-là, elle s’impose à lui; de la même manière qu’on ne se choisit pas un jour hétérosexuel, on se découvre tel. Tant mieux si la sexualité qui nous échoit (nous tombe dessus) est acceptée ou tolérée par la société dans laquelle on vit.

Un pédophile dans la Grèce de Platon n’est pas condamné ou condamnable. Mieux, il agit dans une logique défendue par la société; à l’époque une relation pédagogique passe par une relation sexuée puis sexuelle. Socrate pratiquait ainsi avec les élèves qu’il trouvait spécialement beaux -ainsi Alcibiade, Charmide, Euthydème, Phèdre (qui donnent leur nom à des dialogues de Platon), Agathon et tant d’autres. En ces temps, le philosophe pédophile vivait une relation éducative normale, naturelle. Aujourd’hui, il devrait faire face à des plaintes de parents, à une mise en accusation au tribunal, à un déplacement hors académie ou une radiation de l’Éducation nationale. Un déterminisme peut être façonné par le contexte socioculturel de l’époque: l’interdit ou l’autorisé du moment contribuent à fabriquer une façon d’être et de faire. A l’aire atomique, Socrate croupirait en prison, détesté par tous, maltraité par surveillants et détenus.

Le coupable en un lieu et en un temps ne l’est plus dans un autre lieu et dans un autre temps. Une époque, une histoire, une géographie, une culture, une civilisation fabriquent des déterminismes auxquels on n’échappe pas. Le poids du social pèse lourd dans la constitution d’une identité. Vous êtes en partie un produit de votre milieu, la résultante de combinaisons multiples et difficiles à démêler d’influences éducatives, de contraintes mentales affectives, de constructions familiales. Au bout du compte, votre être résulte de nombreux déterminismes contre lesquels vous pouvez plus ou moins, voire pas du tout, vous rebeller ou résister.

Le déterminisme peut être également psychologique, en l’occurrence génétique: on ne choisit pas son corps et les caractères transmis par l’hérédité. Certains sont dits récessifs (vous les portez en vous, ils ne sont pas visibles directement, mais se manifesteront dans votre descendance), d’autres dominants (on les voit tout de suite en vous: couleur d’yeux, de cheveux, sexe, tendance au poids ou à la maigreur, à la grandeur ou à la petitesse, prédisposition à certaines maladies – cancers, hypertension, hypercholestérolémie, etc., ou héritage de maladies -diabète, hémophilie, etc.). Qui reprocherait à un adulte de développer un cancer de forte nature héréditaire? De la même manière nous échoient un tempérament sexuel ou une santé spécifique.

Le déterminisme peut être également psychologique, en l’occurrence génétique: on ne choisit pas son corps et les caractères transmis par l’hérédité. Certains sont dits récessifs (vous les portez en vous, ils ne sont pas visibles directement, mais se manifesteront dans votre descendance), d’autres dominants (on les voit tout de suite en vous: couleur d’yeux, de cheveux, sexe, tendance au poids ou à la maigreur, à la grandeur ou à la petitesse, prédisposition à certaines maladies – cancers, hypertension, hypercholestérolémie, etc., ou héritage de maladies -diabète, hémophilie, etc.). Qui reprocherait à un adulte de développer un cancer de forte nature héréditaire? De la même manière nous échoient un tempérament sexuel ou une santé spécifique.

Libertins timides ou bénédictins cavaleurs?

Un corps singulier dans une époque donnée, et vous voilà déterminé par des influences nombreuses. Les plus puissantes et les moins nettement visibles, mais les plus repérables par leurs conséquences, ce sont les influences psychiques. La psychanalyse enseigne l’existence d’un inconscient, un genre de force qui choisit en chacun et l’oblige à être et à agir sans possibilité d’échapper à sa puissance. L’inconscient emmagasine des souvenirs, il est plein de pulsions, d’instincts de mort et de vie dirigés contre soi ou contre les autres, il regorge de traumatismes, de douleurs, de blessures, de plaisirs, il est invisible à la conscience, on ignore sa nature véritable, sauf dans certains cas, par bribes, par morceaux, mais toujours et pilote la barque.

Ce qu’est chacun d’entre nous, ses goûts et ses dégoûts, ses plaisirs et ses désirs, ses envies et ses projets, tout procède et découle de la puissance de l’inconscient. Ainsi on ne naît pas pédophile ou gérontophile (amateur de vieilles personnes), zoophile (d’animaux), masochiste (plaisir pris à subir la douleur) ou sadique (plaisir à l’infliger), on ne naît pas nécrophile (obsédé de cadavres) ou fétichiste (passionné par un objet particulier ou le détail d’un corps – des bas, un orteil, une oreille, etc.): on ne naît pas tout cela, on le devient, sans jamais l’avoir choisi, en ayant été déterminé par son inconscient qui, lui, donne ses ordres en fonction d’informations enregistrées dans l’enfance (parents violents ou laxistes, expériences douloureuses ou traumatisantes, amour excessif ou défaillant d’un père ou d’une mère, absence ou présence massive d’une figure maternelle ou paternelle à la maison, deuils ou maladies dans la famille, expériences frustrantes ou indicibles, existence ou manque d’affection, de tendresse, de contacts entre les parents et les enfants, incommunicabilité dans la famille, etc.).

Chacun de vous a été déterminé à être ce qu’il est aujourd’hui: cavaleur ou timide, libertin ou bénédictin, collectionneur infidèle ou monogame fidèle. Et si le choix existait, hors déterminismes, la plupart choisiraient d’être autre que ce que ce qu’ils sont et voudraient plutôt l’épanouissement, l’harmonie, la joie, la paix avec eux-mêmes et les autres -au lieu de l’inverse, si souvent la règle. Sinon, pourquoi autant de violences, de misères, de pauvretés sexuelles, sensuelles, affectives? Pour quelles raisons le plus grand nombre se contenterait-il d’une vie si difficile s’il suffisait de vouloir une autre existence pour qu’elle advienne?

Généralement, un individu dispose d’une liberté minimale et subit des contraintes maximales. Certains sont puissamment déterminés par leur milieu, leur époque, leurs gènes, et leur liberté est égale à zéro (ainsi un autiste, un trisomique, un enfant du tiers-monde ou du quart-monde); d’autres, plus chanceux, car ils n’ont pas davantage choisi leur état, voient leur part de liberté plus grande parce que les déterminismes auxquels ils ont eu à faire face, ou auxquels ils font face, pèsent moins lourd. Dans tous les cas, on constate que la liberté existe en doses différentes chez les individus -totalement inexistante chez certains, importante pour d’autres. Mais à chaque fois, pour l’essentiel (les grandes lignes et les grandes directions d’un caractère ou d’un tempérament), on est choisi par plus fort que soi, on obéit. La croyance à la liberté ressemble étrangement à une illusion. »

Michel Onfray

https://michelonfray.com/interventions-hebdomadaires/antimanuel-de-pedophilie

Du bon usage de » la Pédophilie

A la faveur de la parution d’un livre de Vanessa Springora intitulé « Le Consentement » (Grasset), la presse nous annonce pour la rentrée de janvier une affaire Matzneff qui met en scène le pédophile et ses relations avec un nombre considérable de protagonistes issus du milieu parisien, de Philippe Sollers à Frédéric Mitterrand en passant par Christophe Girard, mais aussi Bertrand Delanoë, Jean-Marie Le Pen et Bernard Pivot (cf. L’Express: « Quand la république décorait Gabriel Matzneff » par Jérôme Dupuis, le 27 décembre 2019), la liste s’allonge et il se pourrait bien qu’on aille de découverte en découverte.

L’équipe de Sollers m’avait sollicité pour le numéro 59 de sa revue L’Infini dont le titre était « La question pédophile ». J’avais donné ce texte: Du bon usage de la pédophilie -je me souviens qu’il était l’un des rares à ne pas défendre la pédophilie… J’y critiquais l’étrange statut d’extraterritorialité qui permettait aux pédophiles puissants du monde germanopratin d’échapper à la loi qui frappait, à juste titre, les misérables de la pédophilie.

C’était en 1997 -c’est-à-dire il y a vingt-deux ans. Le voici:

Du bon usage de la pédophilie

Je lis et relis Pascal comme Montaigne ou les Lettres à Lucilius de Sénèque, le soir, la nuit tombée, ou vers deux ou trois heures du matin, quand tout bruit sourdement dans la lenteur du temps épuisé et fatigué. Dans le flux de ces pages, cardinales à mes yeux, brillent des pépites qui éclairent le silence des noctambules. J’y trouve des viatiques, des occasions de méditation, des maximes utiles pour tâcher de mener une existence philosophique, voire des sésames avec lesquels poursuivre une conversation entre soi et soi, ou soi et le monde. Dernière phrase en date, lue dans les Pensées: « Quelle vanité que la peinture qui attire l’admiration par la ressemblance de choses dont on n’adore point les originaux! » Le fragment a beaucoup servi aux candidats bacheliers. J’ai bien dû moi-même l’infliger à des impétrants condamnés à me rendre des copies sur ce sujet… Mais en dehors de la classe de philosophie, que peut-on penser à partir de cette proposition?

Bien sûr: le divertissement, les beaux-arts comme détournement de l’essentiel, la vanité d’imaginer la possibilité de combler la misère de l’homme sans Dieu par l’artifice de la peinture et autres billevesées esthétiques (musique, littérature, philosophie, poésie, architecture, théâtre, etc.); certes: la critique philosophique de l’illusion et la célébration de l’austère réalité; ou encore: l’opposition, déjà, entre le virtuel esthétique et le réel naturel; ou bien: des méditations sur semblance et ressemblance, puis leurs relations avec la vérité; mais aussi: l’étrange alchimie générée par l’art qui éloigne du monde au nom d’un monde, qui célèbre un univers fictif au détriment d’un autre, immanent, concret et matériel; et puis, cette idée susceptible d’extrapolation: l’art contraint insidieusement à accepter, transfigurée, une réalité refusée sinon, il rend présentable, voire désirable, des faits et gestes, des choses et des situations qui, en dehors de cette transposition, nous froissent, nous choquent, nous hérissent, voire nous dégoûtent. L’art comme excipient du pire?

Y a-t-il, dans le monde esthétique, des occasions de montrer un réel refusé ou condamné autrement, en l’occurrence dans ses incarnations triviales? Bien sûr, notamment en matière de consensus politiquement correct: haine de la guerre (et présentation de celle-ci dans Guernica, la toile emblématique des leçons de morale pacifistes du siècle écoulé); mépris de la société de consommation (et mise en scène de celle-ci dans les boîtes de soupe Campbell sérigraphiées puis surfacturées par Andy Warhol); dénonciation de l’accumulation des richesses, du capital, des objets et de l’affolante production des valeurs d’usage (mais proposition de celles-ci esthétisées dans les compressions de César ou les accumulations d’Arman); condamnation de l’émergence de la publicité (et exposition d’affiches lacérées prélevées telles quelles sur les murs des villes par Hains ou Villéglé); fustigation de l’intellectualisme et de la cérébralisation de l’art contemporain (puis réinvestissement du discours culturel et de la rhétorique esthétique dans le monde de l’art brut et de la marchandisation de la peinture de Jean Dubuffet). Partout on critique un monde qu’on célèbre une fois esthétisé, transfiguré en objet d’art.

Étrange ruse de la raison: on finit par renverser l’expression populaire “ne pas supporter, même en peinture” et affirmer: “ supporter, parce qu’en peinture”. Comme si l’oeuvre mettait à distance et que dans cette distanciation on retrouvait la sérénité impossible dans le contact direct. Ce qui blesse réellement ravit une fois peint ou sublimé sur le terrain des beaux-arts. L’inceste effraie dans la réalité, mais séduit transformé en livre à succès; le criminel attire sur lui la déconsidération, mais redevient fréquentable une fois devenu sujet de roman; le viol inquiète dans la rue, mais appelle le génie dès lors que cette brutalité se propose sous forme de film; la violence tétanise dans les banlieues, les cités, les villes nouvelles, mais ravit une fois mise en scène dans des spectacles à grand budget. Catharsis diagnostiqueront les psychologues: on purifie en mettant à distance, on nettoie les affects en les projetant dans un objet tiers chargé d’assurer la présentation acceptable, puis la respectabilité.

Ainsi de la pédophilie qui réussit à fédérer l’ensemble de la société française, dans toutes ses composantes intellectuelles et philosophiques, politiques et spirituelles, dès qu’il s’agit de juger des faits. Aucune voix ne s’élève pour défendre, expliquer, raconter, justifier, atténuer la pratique pédophile d’un prêtre de province condamné à dix-huit années de prison. Pas de pétition d’intellectuel, de soutien des plumes habituées à brandir la pancarte humaniste, à proférer le slogan compassionnel et à se présenter en figure incarnée des droits de l’homme si l’on juge au tribunal un instituteur, un moniteur d’équitation ou un quidam qui ignore tout de Platon, des rapports d’éraste et d’éromène entre Socrate et Alcibiade, qui n’a pas lu la littérature grecque sur ce sujet et pratique l’amour des jeunes garçons et filles en inculte actif, innocent des coutumes hellénistiques à même de lui assurer une couverture théorique. Pas même d’anciens auteurs naguère défenseurs actifs de la cause qu’on découvre désormais silencieux…

Dans l’absolu, la question de la sexualité des enfants génère un silence gêné. Le plus modeste lecteur de Freud et le moins averti des récentes découvertes de l’éthologie sait désormais l’enfant pourvu d’une sexualité dès ses gesticulations initiales dans le ventre maternel. Les premières érections des petits garçons se vivent dans le placenta, les premiers mouvements de contraction des cuisses des petites filles également. Le fameux polymorphe pervers qui choque tant la bourgeoisie viennoise dès son baptême freudien se voit pourtant refuser purement et simplement l’existence charnelle effective par les intellectuels pourtant prompts à saisir l’occasion de défendre les exploités, les réprouvés, les oubliés, les négligés, les sans-grades, les privés d’humanité.

A contraindre les enfants à renoncer à leur sexualité on crée une situation qui les condamne à subir, ignorants, la névrose des adultes. Exclus de la possibilité d’une vie sexuelle entre eux, interdits d’épanouissement libidinal dans leur monde singulier, privés d’autonomie corporelle, ignorants leurs potentialités propres, confinés dans un auto-érotisme associé par la civilisation familialiste (prêtres et médecines acoquinés) à la culpabilité, faussement représentés et pensés dans la posture d’angelots asexués, ils deviennent facilement les victimes d’adultes qui profitent de leur supériorité physique, psychique, rhétorique, sociale, économique pour obtenir d’eux des faveurs qui les transforment en victimes idéales. Incapables d’entretenir des relations dignes de ce nom entre eux, ces adultes infligent leur misère sexuelle à des corps objectivés et terrorisés. La pédophilie se nourrit de l’insouciance des enfants exploitée par des adultes névrosés, impuissants à communiquer, et qui triomphent en abuseurs de chairs dépourvues des moyens d’une relation égalitaire.

Cette pédophilie construite par une civilisation négligente des enfants et castratrice des adultes les plus faibles a généré contre elle un consensus de la morale, du jugement et de la justice. Elle induit l’unanimité de la réprobation dès qu’il s’agit de faits et gestes repérables dans la trivialité de la vie quotidienne. Pas de quartier pour l’éducateur, pas de pitié pour l’enseignant, pas de circonstances atténuantes pour le prêtre, pas d’indulgence pour l’entraîneur et, en même temps, une extrême tolérance pour les artistes, au sens large du terme, qui exploitent le filon pédophile et mettent en scène l’amour des enfants dans leurs romans, essais, peintures, dessins ou photographies. Je songe à Nabokov (qui célèbre les Lolita entre neuf et quatorze ans), à Gide, sûr de l’impunité offerte par le Nobel lorsqu’il collectionne les petits Arabes au Maroc, à Gabriel Matzneff (qui vante les mérites des moins de seize ans, et reconnaît dix ans comme une limite plancher), à Balthus, metteur en scène de nymphes alanguies, aux cuisses perpétuellement écartées et aux petits seins de jeunes filles à peine pubères, aux dessins de jeunes garçons filiformes et nus d’Otto Meyer-Amden, ou aux photographies kitsch et faussement grecques de Wilhelm von Gloeden amplement célébré par un René Schérer s’abritant derrière la caution fouriériste pour justifier la pédophilie dans la presque totalité de ses ouvrages philosophiques depuis plus de quarante ans.

Précisons, avant toute chose, ce qu’il convient d’entendre par pédophile. Étymologiquement, le mot désigne un individu qui aime les enfants. Aimer, au sens large, ne comprend pas le passage à l’acte sexuel. Le pédagogue et la pédagogie, le pédiatre et la pédiatrie, puis l’orthopédie et l’orthopédiste procèdent de la même racine -paedia, l’enfant qui, en latin, se dit infans: qui ne parle pas. Le pédophile aime l’enfant dans la relation qu’il entretient à lui: l’instruction de l’instituteur, l’éducation de l’éducateur, l’examen du médecin spécialisé, l’entraînement du moniteur, mais aussi le parent qui donne de l’affection à sa progéniture, tous expérimentent à des degrés divers le sentiment pédophilique. Par la suite, le terme caractérise également l’adulte qui aime amoureusement et désire sexuellement les enfants d’âge impubère ou juste pubère. Celui, aussi, qui passe à l’acte. Récemment, le pédophile est devenu le criminel sexuel, violeur, organisateur de rapts ou de ventes, de mises en scènes filmées ou photographiées, voire de crimes perpétrés sur les corps d’enfants et leurs personnes. Entre l’attention professionnelle de l’enseignant en primaire et la brutalité délirante du délinquant se déploie une série de possibilités. J’en choisirai deux.

La première met en scène Gabriel Matzneff, dont j’ai beaucoup aimé, naguère, les livres consacrés à la Rome impériale, au suicide chez les philosophes antiques, à la vertu des stoïciens, à la grande santé des poètes élégiaques, au dandysme de Lord Byron. J’ai également lu, quand j’avais vingt ans, ses chroniques dans Le Monde où j’aimais voir convoqués Horace, Lucrèce, Tibulle ou Properce, mais aussi Schopenhauer ou Nietzsche, pour commenter et regarder l’actualité avec un œil critique et intempestif. J’étais alors lecteur fidèle de ces textes d’homme libre.

Plus tard, j’ai découvert, chez un bouquiniste, Les Moins de seize ans -un livre publié dans une collection dirigée par Jacques Chancel chez Julliard en 1974 et récemment réédité. Puis, Mes amours décomposés – Journal 1983-1984, un ouvrage (1990) dont l’éditeur est Philippe Sollers chez Gallimard. Ces deux volumes proposent noir sur blanc une justification théorique de la pédophilie pour le premier et, pour le second, une illustration de la thèse par un exposé détaillé, trivial, vulgaire, cru, narcissiste, mégalomane et d’une précision médicale sans limite, des pratiques du susdit en la matière.

J’ai cessé d’aimer cet auteur dont je croyais la vie exigemment indexée sur la pensée et vice versa lorsque, chez Bernard Pivot, faisant face à Denise Bombardier, une écrivaine québécoise lui disant que s’il n’était protégé par son statut d’homme de lettres bien intégré dans le milieu parisien et par l’affection du président de la République d’alors qui aimait aussi tel ancien préfet de Vichy, il irait tout droit en prison, Gabriel Matzneff a nié, joué l’écrivain sali, s’est abîmé avec une arrogante mauvaise foi dans une dénégation indigne d’un prétendu amateur de courage stoïcien et de bravoure romaine. Le suicide, ce soir-là, fut loin d’être romain…

Car sa pédophilie existentielle et littéraire, immanente et théorique ne fait aucun doute. Lisons son manifeste, Les moins de seize ans: éloge de la sexualité avec des partenaires, garçons ou filles, dont l’âge oscille entre dix et seize ans; revendication d’une impuissance à imaginer et d’une capacité à écrire seulement ce qui est vécu, pratiqué, éprouvé et expérimenté au quotidien; refus de toute sexualité avec un garçon ayant franchi le cap des dix-sept ans; aveu de l’intégrale clandestinité de ses pratiques amoureuses avec les enfants masculins alors qu’il rend publiques ses relations avec les jeunes filles du même âge; justification d’un fait divers du moment mettant en scène un quinquagénaire organisateur de ballets roses ayant couché avec au moins soixante-dix-huit fillettes âgées de onze à quinze ans, payées de quelques francs, photographiées, et « peut-être un peu violées », bien que toutes soient présentées par lui comme consentantes et désireuses de voir le manège se répéter; ces phrases aussi: “la violence du billet de banque qu’on glisse dans la poche d’un jean ou d’une culotte (courte) est malgré tout une douce violence. Il ne faut pas charrier. On a vu pire.” Suivies de considérations sur le rôle économique bénéfique de la pédophilie dans les familles du sud de la Loire; confidences autobiographiques sur ses relations sexuelles avec des garçons de douze et treize ans; rhétorique spécieuse pour transformer la sexualité avec les jeunes garçons en « expérience hiérophanique », « épreuve baptismale », « aventure sacrée »; célébration appuyée des colonies de vacances, des camps de jeunesse, des associations sportives qui permettent ce sport et cette chasse d’enfant -selon ses termes; aveu cynique du choix de ses jeunes partenaires de préférence dans des familles désunies, chaotiques. Cessons-là l’inventaire…

Comment un homme qui a écrit ce livre et défendu ces thèses, qui s’est fait une gloire d’installer le pédophile du côté des réprouvés, des rebelles, des marginaux, des porteurs d’étoile jaune (dans le numéro de L’Infini consacré à « La question pédophile » en septembre 1997), des hérétiques, des ennemis de l’ordre et de la bourgeoisie, comment cet homme peut-il se réfugier sur les cimes, feignant la vertu outragée, se nimber d’une aura de victime lorsque la Québécoise bien inspirée lui demande à la télévision de justifier devant des millions de téléspectateurs ses positions à la faveur d’un livre, son journal, exclusivement consacré à l’autocélébration de ses performances avec des jeunes individus des deux sexes? A ce moment, Matzneff pouvait, devait, faire preuve du courage romain qu’il n’a cessé d’encenser verbalement. Et acquiescer, puis justifier -et non se justifier.

A dire vrai, la pédophilie revendiquée comme une possibilité d’existence me semblait ce soir-là un tout petit peu moins détestable si elle en appelait au débat que cette fuite, ce refus, cette dénégation, cet écroulement public de l’homme qui passe sa vie à faire l’éloge du suicide de Sénèque et tremble devant la perspective d’une piqûre de guêpe. Exit le héros de carton pâte, le grand homme devenu nain, le donneur de leçons romaines qui se comporte en bourgeois dénégateur une fois pris la main dans le sac. On se réclame du rigoureux Caton d’Utique, on adopte la posture de l’austère Cicéron, on se drape dans la toge virile de César, puis on se contente d’une vie vécue sous les auspices de Monsieur Prudhomme…

La schizophrénie de Matzneff pèse plus contre lui qu’une pratique à ses yeux justifiable verbalement puisqu’elle est depuis toujours sienne et revendiquée théoriquement puis pratiquée comme telle. Pourquoi ne pas mener le débat, conduire le combat, défendre ses idées lorsque l’heure vient de montrer du courage? Pour quelles raisons refuser devant la caméra ce que tous ses livres avouent depuis des années? Soudain, alors que les élégiaques romains auraient pu être convoqués, puis la Grèce et la figure de Socrate, enfin Tibulle, Pétrone et Straton de Sardes, plus proches Lewis Carroll, Thomas Mann ou Michel Tournier, Matzneff a ajouté à la réputation du pédophile celle du lâche n’ayant pas le courage de ses opinions et préférant le mensonge à la vérité pourtant brandie en étendard depuis des années. A quoi ressemble une idée à laquelle on renonce dès l’ombre de la première difficulté?

La raison de ce revirement fait sens: l’artiste sait qu’on tolère ses frasques si elles sont roulées dans la farine de la vertu, confites dans la dignité de la littérature, cuites dans l’écriture et le livre, puis livrées dans la publication. L’art voile l’immoralité et la transfigure en marchandise monnayable. L’impossible pédophilie de fait devient une figure de style possible après esthétisation. Edité par Julliard et Chancel, Gallimard et Sollers, ami de Cioran et de Mitterrand, puis de quelques autres plumitifs germanopratins grouillant dans son journal entre piscine remplie de jeunesses bronzées et restaurant diététique où l’on surveille sa taille et son ventre plat, l’écrivain peut porter son vice en bandoulière; ouvrier d’usine en province, ami de personne et ne disposant d’aucun carnet d’adresse, incapable d’écrire ou de vendre sa pédophilie en expérience transmutée par le livre ou un autre support relevant des beaux-arts, c’est la cour d’assise qui l’attendrait… Denise Bombardier avait-elle tort? Pouvait-on refuser pour le moins de répondre à sa question? La posture d’offusqué suffisait-elle pour glisser comme une couleuvre et éviter le débat, ouvrir la discussion.

Mon deuxième exemple passe par Balthus et le requiert. Non que le peintre ait pratiqué la pédophilie dans sa vie quotidienne (question non abordée et non abordable), mais parce que toute son oeuvre transpire la passion pour les petites filles et le jeu pervers entre son exhibitionnisme de petits corps nus montrés dans des postures obscènes et le voyeurisme attendu des regardeurs de ses toiles, spectateurs consentants ou silencieux de ce théâtre d’enfants mis en scène dans une série de tableaux où les jeunes filles triomphent à quatre pattes, comme de petites femelles lascivement en rut qui offrent leur postérieur au premier mâle venu à même de les prendre en ignorant leur face, donc leur humanité. Là où se cambrent les reins de ces enfants, il ne saurait y avoir de place pour ce que Levinas appelle le visage.

Peinture de Balthus

Fesses relevées, croupes tendues, jambes écartées, sexes exhibés, ces corps de jeunes filles aux très petits seins à peine formés, hauts placés sur un buste qui pourrait être celui d’un jeune garçon, ces silhouettes impubères (l’effrayante enfant du Nu au miroir de1981-1983), graciles, sans hanches, sans bassin, sans toison pubienne, sans histoire écrite sur le visage, ces chairs lisses pas encore finies, à peine terminées, au seuil du monde adulte, ces peaux fraîches et sans cicatrices, quel plaisir peut-on avoir à les montrer dans le détail et à satiété?

Ces visages aux yeux fermés, aux regards impossibles à croiser, dont les traits lissés citent vaguement ceux de l’extase du Bernin, ces corps abandonnés dans un fauteuil, ces bras ballants dans une posture alanguie, cet entrejambe toujours ouvert sur un angle obscène, ce pubis imberbe, glacial, exposé à la manière d’une planche anatomique de pédiatrie (l’affreuse Leçon de guitare de1934!), quelle jubilation induisent-ils chez le peintre des heures attardé devant sa toile, fourbissant l’obscène? Cette scène à frissonner d’épouvante dans La Rue (1933) qui, au milieu d’un genre de décor de théâtre, ou d’une sorte de scène reconstituée en studio pour un film réaliste, propose dans l’angle gauche une jeune fille effarouchée, prisonnière d’un adulte qui arrive derrière elle, l’enserre, d’une main saisit son avant-bras, de l’autre soulève sa jupe pendant qu’il glisse sa cuisse dans l’entrejambe de l’enfant, quelle satisfaction de mettre en scène ce viol dans ses premiers instants? Enfin, cette sinistre toile intitulée La Victime (1939-1946) qui montre une jeune fille nue, allongée sur un lit aux draps froissés, alanguie, le visage semblable à celui d’une morte, un couteau repose à terre, la lame luisante, épargnée par le sang, le corps aussi est sans trace sanguinolente, sans plaie: l’arme a-t-elle servi à un homme pour menacer d’un viol et l’accomplir? Quelle satisfaction pour le peintre de représenter cet après violence sexuelle, de mettre en scène l’absence du violeur son forfait accompli, la chair meurtrie de sa victime défaite sur un lit?

Le nombre de toiles de Balthus où les corps de jeunes filles sont offerts, donnés, abandonnés, disponibles pour un maître à même de les prendre selon son bon plaisir, est considérable. Le dominateur s’empare de la virginité due et donnée au seigneur, la jeunesse se destine au bon vouloir du mâle qui en dispose, la chair appartient à l’homme qui soumet l’enfant docile et soumis: voilà les impératifs pédophiles et misogynes, féodaux et aristocratiques, cyniques et immoraux -rien qui réjouisse une âme désireuse de sexualité solaire, épanouie, partagée, consentante, libertaire, en un mot, adulte. Balthus met en scène un univers d’avant la modernité aussi bien sur le terrain de la peinture (technique, artisanat, métier) que sur celui des sujets, des thématiques: il peint un monde en ignorant que la Révolution française a eu lieu et l’a mis à mal.

La protection (que je ne dirai pas pédophile, même si Balthus a alors autour de quinze ans) de Rilke qui préface un recueil de ses dessins de chats, puis l’avalanche et la cascade de noms fascinés par l’ancienne caution du poète ne cesse de valoir soutien: Antonin Artaud, Albert Camus, Georges Bataille, Pierre Klossowski, René Char, André Malraux, Pierre-Jean Jouve, Yves Bonnefoy, Félix Guattari, Jean-Pierre Faye, parmi les plus illustres, forment une palette devant laquelle les amateurs d’instinct grégaire plient le genou. Ecrire ou penser contre Balthus équivaut à écrire et penser contre ces sommités qui l’ont soutenu; refuser son monde, le mettre en doute conduit à interdire l’inscription de son nom dans la filiation qui garantit la réputation et la prétendue autorité de l’expert.

Or aucun de ces soutiens prestigieux n’a mis en doute la représentation féodale du corps des enfants dans la peinture de Balthus, aucun n’a proposé de lecture politique (au sens noble) de son travail, aucun n’a regimbé devant la pédophilie esthétiquement active dans la plupart de ses toiles, y compris celles qui proposent des portraits de pères avec leurs enfants (Portrait d’André Derain en 1936, Joan Mirò et sa fille en 1937-1938, Portrait de Monsieur L. de C. et de ses enfants en 1943, Roger et son fils en 1936, d’étranges monstruosités picturales où l’adulte semble toujours prêt de fondre en prédateur possible d’enfant.

Personne parmi ces autorités intellectuelles n’a mis cette peinture en perspective avec le monde d’avant 1789, celui où les enfants (mais aussi les femmes et les autres minorités: les juifs, les noirs, les esclaves, les citoyens passifs, les gens de peu) n’existaient que comme des proies offertes à la discrétion des seigneurs et maîtres qui possédaient le monde. Via les images qu’il produit et les icônes féodales qu’il signe, Balthus possède le corps des petites filles et réduit leur chair à l’objet exhibé et destiné aux initiés, à l’élite, à l’aristocratie, aux pairs qui se reconnaissent dans cet univers fabriqué pour réjouir leurs fantasmes. Dans ce théâtre où le corps des enfants se chosifie, le Marquis de Sade est incontestablement parent du Comte Balthazar Klossowski de Rola, dit Balthus. Le même sang bleu circule, gelé, dans leurs veines à particules.

Matzneff et Balthus démontrent, parmi d’autres exemples possibles, que pour défendre des positions pédophiliques (pratiques et théoriques), mieux vaut passer par le filtre de l’art et faire un détour par la médiation de l’esthétique. Ouvrier, modeste, sans culture, sans références intellectuelles, sans appui dans le monde des lettres, ignorant la rhétorique spécieuse qui convoque les Grecs, Spartes et Athènes, Gide et Montherlant, voire, plus contemporains Tony Duvert et François Augiéras, sinon René Schérer (auteur, parmi d’autres livres défendant cette question, d’un Emile perverti publié en 1974 chez Robert Laffont, dans une collection dirigée par Jean-François Revel, puis d’Une érotique puérile chez Galilée en 1978), en délicatesse avec la parole, la justification, le verbe et les mots, le présumé innocent se retrouvera vitement dans les geôles d’une prison où, reçu comme pointeur par un comité d’accueil déterminé, il subira les traitements réservés aux auteurs de crimes sexuels.

En revanche, écrivain, intellectuel, auteur à l’agenda mondain bien rempli, gendelettres ou institutionnels, lecteur d’Alcibiade dans le texte, objet de ses pulsions sans autre recommandation qu’un Œdipe mal fichu, mais bien travesti par les jeux croisés de l’esprit et de la cérébralité, voire peintre rare dans ses épanchements et apparitions (vertu sublime et grandement payante dans un monde spectaculaire), réactionnaire dans sa peinture (thématique et traitement), conservateur en tout, affichant sa féodalité sans complexe, revendiquant une passion pour Hergé et les albums de Tintin (on le comprend en comparant la naïveté des deux mondes), voilà qui garantit d’une totale impunité, voire, pire, ou mieux, voilà qui assure d’une réputation sulfureuse rentable et d’un parfum de scandale payant.

Peinture de Balthus

Car, étrangement, la pédophilie se justifie sublimée par l’art. Une fois passée par le chas de l’aiguille esthétique, elle peut prétendre à la respectabilité et à l’institution -Nobel de Gide, Académie française de Montherlant, Pléiade de Carroll, Académie Goncourt pour l’un et Conclave pour l’autre. En revanche, elle vaut l’infamie véritable au prêtre de province, au notaire de sous-préfecture, à l’instituteur de campagne, elle déclenche l’ire des simples et des naïfs, des gens modestes et des consciences bien faites. Elle garantit d’une aura magique l’artiste et le peintre, le photographe et le romancier, l’essayiste et le poète, le cinéaste et le philosophe s’ils ont le bon goût de sublimer, au sens freudien, leur passion pour la chair fraîche.

Qu’on laisse la sexualité des enfants s’épanouir dans son registre et ses fantaisies, qu’on leur offre toutes les latitudes possibles et imaginables entre eux, et simultanément qu’on abandonne les adultes à leur univers et à la gestion tribale de leur misère sexuelle, loin des plus jeunes préoccupés de leurs corps en devenir et de leurs pulsions à part. La reconnaissance d’une libido infantile oblige à réfléchir à la place qu’on peut leur laisser, entre eux, pour eux, elle ne permet pas qu’on s’appuie sur cette évidence désormais acquise de l’existence d’un désir infantile pour justifier l’intrusion des névroses adultes dans ces univers singuliers sous prétexte qu’ils pourraient, eux, du haut de leur savoir et de leur compétence, répondre à ce désir par leur plaisir.

Les juges épargnent les coupables ou manifestent une étrange mansuétude à leur endroit lorsqu’ils évoluent dans le même monde intellectuel qu’eux: les écrivains, les intellectuels, les gens de culture et les hommes du droit, les artistes du barreau se reconnaissent comme appartenant au même univers, ils partagent des valeurs semblables, communient dans un catéchisme identique. Le pédophile trivial, vulgaire, commun fait l’unanimité contre lui; son frère jumeau, mais doué de rhétorique, se veut différent, distinct, autre, d’un alliage différent, et on lui concède la plupart du temps cette faveur qui lui assure l’impunité. Matzneff est même allé jusqu’à tomber récemment le froc pédophile pour endosser l’habit de philopède -une création de son crû! Qui trompe-t-il encore avec ces artifices de langage? Philopèdes les célébrités culturelles, mais pédophile le quidam inculte? Que de contorsions intellectuelles pour cacher la misère sexuelle et l’étendue des dégâts… »

https://michelonfray.com/interventions-hebdomadaires/du-bon-usage-de-la-pedophilie?mode=video

To his credit, Ryan does not spend much ink on critical analyses of the various presentations. That would make for a very fat and dreary book. In nearly every instance he’d have to tell us that the production was uneven and woefully miscast. I wondered if he was going to carp about the misconceived film adaptation of Keep the Aspidistra Flying (1997; American title: A Merry War). Not a bit of it; he leaves it to us to do the carping and ridicule. What he does provide is a rich concordance of Orwell presentations over the years, with often amazing production notes, technical details, and contemporary press notices. And if you don’t care to get that far into weeds, George Orwell on Screen is still an indispensable guidebook, pointing you to all sorts of bio-documentaries and dramatizations you might never discover on your own. This is particularly true of the many (mostly) BBC docos produced forty or fifty years ago, where you find such delights as Malcolm Muggeridge and Cyril Connolly lying down in tall grass and trading tales about their late, great friend.

To his credit, Ryan does not spend much ink on critical analyses of the various presentations. That would make for a very fat and dreary book. In nearly every instance he’d have to tell us that the production was uneven and woefully miscast. I wondered if he was going to carp about the misconceived film adaptation of Keep the Aspidistra Flying (1997; American title: A Merry War). Not a bit of it; he leaves it to us to do the carping and ridicule. What he does provide is a rich concordance of Orwell presentations over the years, with often amazing production notes, technical details, and contemporary press notices. And if you don’t care to get that far into weeds, George Orwell on Screen is still an indispensable guidebook, pointing you to all sorts of bio-documentaries and dramatizations you might never discover on your own. This is particularly true of the many (mostly) BBC docos produced forty or fifty years ago, where you find such delights as Malcolm Muggeridge and Cyril Connolly lying down in tall grass and trading tales about their late, great friend.

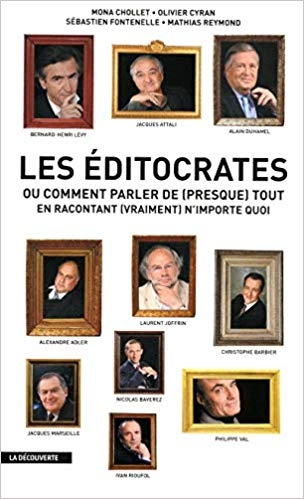

Propulsés souvent à des postes de responsabilité non en raison de leur expérience, mais par le fait du prince, du fait de leur réseau relationnel, ayant pour seul viatique leurs diplômes universitaires et non des compétences attestées sur le terrain, les éditocrates se sont constitués en une caste élitiste, fonctionnant dans l’entre soi, s’érigeant en arbitre des élégances….Au service de la caste dominante.

Propulsés souvent à des postes de responsabilité non en raison de leur expérience, mais par le fait du prince, du fait de leur réseau relationnel, ayant pour seul viatique leurs diplômes universitaires et non des compétences attestées sur le terrain, les éditocrates se sont constitués en une caste élitiste, fonctionnant dans l’entre soi, s’érigeant en arbitre des élégances….Au service de la caste dominante.

L’outrecuidance est telle chez ces délateurs de l’ombre qu’ils n’ont pas hésité à s’attaquer des personnalités d’envergue internationale réputées pour la vigueur de leurs travaux scientifiques à l’instar du savant atomiste belge Jean Bricmont ou du linguiste américain, Noam Chomsky, professeur au Massachussets Institute of Technology (MIT, auteur pourtant du monumental ouvrage –«The Manufacturing consent (Pantheon House Edition)- La Fabrication du Consentement» Edition Agone-Contre feux–, dans lequel le linguiste américain et son co-auteur Edward Herman, dénoncent les dangers de la synergie médias et trust sur le fonctionnement de la démocratie.

L’outrecuidance est telle chez ces délateurs de l’ombre qu’ils n’ont pas hésité à s’attaquer des personnalités d’envergue internationale réputées pour la vigueur de leurs travaux scientifiques à l’instar du savant atomiste belge Jean Bricmont ou du linguiste américain, Noam Chomsky, professeur au Massachussets Institute of Technology (MIT, auteur pourtant du monumental ouvrage –«The Manufacturing consent (Pantheon House Edition)- La Fabrication du Consentement» Edition Agone-Contre feux–, dans lequel le linguiste américain et son co-auteur Edward Herman, dénoncent les dangers de la synergie médias et trust sur le fonctionnement de la démocratie. Il visait non seulement quiconque mettait en doute cette version de l’attentat pour l’exclure du débat public, mais même quiconque s’interrogeait sur la mansuétude américaine à l’égard du Royaume saoudien, incubateur du terrorisme islamique, la connivence saoudo américaine dans l’expansion du terrorisme islamique (Guerre anti soviétique d’Afghanistan) ou encore sur les raisons qui ont conduit quinze ressortissants du Royaume saoudien, un pays pourtant grand allié des Etats Unis, à se livrer à un acte d’hostilité de grande envergure contre le protecteur de la dynastie wahhabite.

Il visait non seulement quiconque mettait en doute cette version de l’attentat pour l’exclure du débat public, mais même quiconque s’interrogeait sur la mansuétude américaine à l’égard du Royaume saoudien, incubateur du terrorisme islamique, la connivence saoudo américaine dans l’expansion du terrorisme islamique (Guerre anti soviétique d’Afghanistan) ou encore sur les raisons qui ont conduit quinze ressortissants du Royaume saoudien, un pays pourtant grand allié des Etats Unis, à se livrer à un acte d’hostilité de grande envergure contre le protecteur de la dynastie wahhabite. Tournant majeur dans la guerre médiatique moderne, par sa durée et sa violence et le nombre des intervenants, de même que par la démultiplication des outils de communication individuels (blogs, Facebook, twitter), elle passera dans les annales comme la forme la plus achevée du conditionnement de l’opinion par la désinformation avec un dispositif assurant une circulation circulaire de l’information et l’ostracisation véhémente de toute pensée critique.

Tournant majeur dans la guerre médiatique moderne, par sa durée et sa violence et le nombre des intervenants, de même que par la démultiplication des outils de communication individuels (blogs, Facebook, twitter), elle passera dans les annales comme la forme la plus achevée du conditionnement de l’opinion par la désinformation avec un dispositif assurant une circulation circulaire de l’information et l’ostracisation véhémente de toute pensée critique. Le Monde rectifiera le tir au terme d’une longue errance marquée par la l’éviction de sa directrice Nathalie Nougareyde, la fermeture des blogs toxiques tels celui du qatarologue autoproclamé Nabil En Nasri, la mise en veilleuse du blog «l’Oeil borgne sur la Syrie» de son animateur Nicolas Hénin, successeur de Vladimir Glassman Leverrier dans cette sale besogne, enfin l’exfiltration vers Moscou de la responsable de la rubrique Maghreb, Isabelle Mandraud, auteure d’un invraisemblable ouvrage sur le parcours d’Abdel Hakim Belhadj, N 3 d’Al Qaida et chef des groupements islamistes libyens en Afghanistan, intitulé «Du Djihad aux urnes. Le parcours singulier d’Abdel Hakim Belhadj» (Editions Stock).

Le Monde rectifiera le tir au terme d’une longue errance marquée par la l’éviction de sa directrice Nathalie Nougareyde, la fermeture des blogs toxiques tels celui du qatarologue autoproclamé Nabil En Nasri, la mise en veilleuse du blog «l’Oeil borgne sur la Syrie» de son animateur Nicolas Hénin, successeur de Vladimir Glassman Leverrier dans cette sale besogne, enfin l’exfiltration vers Moscou de la responsable de la rubrique Maghreb, Isabelle Mandraud, auteure d’un invraisemblable ouvrage sur le parcours d’Abdel Hakim Belhadj, N 3 d’Al Qaida et chef des groupements islamistes libyens en Afghanistan, intitulé «Du Djihad aux urnes. Le parcours singulier d’Abdel Hakim Belhadj» (Editions Stock). Avec pour inévitable conséquence, la relégation de la France du rang de chef de file de la coalition islamo-atltantiste à celui d’affinitaire et la promotion de la Russie au rang de co-décideur des affaires du Moyen Orient.

Avec pour inévitable conséquence, la relégation de la France du rang de chef de file de la coalition islamo-atltantiste à celui d’affinitaire et la promotion de la Russie au rang de co-décideur des affaires du Moyen Orient.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Le déterminisme peut être également psychologique, en l’occurrence génétique: on ne choisit pas son corps et les caractères transmis par l’hérédité. Certains sont dits récessifs (vous les portez en vous, ils ne sont pas visibles directement, mais se manifesteront dans votre descendance), d’autres dominants (on les voit tout de suite en vous: couleur d’yeux, de cheveux, sexe, tendance au poids ou à la maigreur, à la grandeur ou à la petitesse, prédisposition à certaines maladies – cancers, hypertension, hypercholestérolémie, etc., ou héritage de maladies -diabète, hémophilie, etc.). Qui reprocherait à un adulte de développer un cancer de forte nature héréditaire? De la même manière nous échoient un tempérament sexuel ou une santé spécifique.

Le déterminisme peut être également psychologique, en l’occurrence génétique: on ne choisit pas son corps et les caractères transmis par l’hérédité. Certains sont dits récessifs (vous les portez en vous, ils ne sont pas visibles directement, mais se manifesteront dans votre descendance), d’autres dominants (on les voit tout de suite en vous: couleur d’yeux, de cheveux, sexe, tendance au poids ou à la maigreur, à la grandeur ou à la petitesse, prédisposition à certaines maladies – cancers, hypertension, hypercholestérolémie, etc., ou héritage de maladies -diabète, hémophilie, etc.). Qui reprocherait à un adulte de développer un cancer de forte nature héréditaire? De la même manière nous échoient un tempérament sexuel ou une santé spécifique.

En 2020, le wokestérisme a perdu tout son crédit et les Wokesters sont bannis dans une cave sans fenêtre dans le sous-sol de l’âme de l’Amérique où ils peuvent crier contre les murs, pointer du doigt, grimacer en bavant et émettre des anathèmes que personne n’écoutera. Et quand ils seront à court d’essence, ils pourront se détendre et lire le seul livre dans la salle :

En 2020, le wokestérisme a perdu tout son crédit et les Wokesters sont bannis dans une cave sans fenêtre dans le sous-sol de l’âme de l’Amérique où ils peuvent crier contre les murs, pointer du doigt, grimacer en bavant et émettre des anathèmes que personne n’écoutera. Et quand ils seront à court d’essence, ils pourront se détendre et lire le seul livre dans la salle :  Pour lui, les choses sont claires, le monde actuel se termine et un nouveau arrive. Il ne dépend que de nous de le construire ou de le subir mais il faut d’abord faire notre deuil de ces pensées magiques qui font monter les statistiques jusqu’au ciel.

Pour lui, les choses sont claires, le monde actuel se termine et un nouveau arrive. Il ne dépend que de nous de le construire ou de le subir mais il faut d’abord faire notre deuil de ces pensées magiques qui font monter les statistiques jusqu’au ciel.

Le recours à la désinformation d’ailleurs est un des points fondateurs de la « déception » (ruse, diversion, feinte) ou, dans le jargon militaire russe moderne, de la maskirovka. Si des historiens militaires modernes au nombre desquels David Glantz ou Jean Lopez ont exposé l’importance de l’art opératique soviétique et son apport à la pensée militaire moderne, ils sont également mis en exergue le rôle crucial de la déception et de la désinformation pendant l’accomplissement de la manœuvre de haute intensité [21]. Ici se dessine encore la continuité entre opérations armées, diplomatie et influence. Il n’y a pas de soft ou hard power, mais une puissance, que l’on exerce en même temps « par les arts, les armes et les lois ». La déception byzantine ou russe est tout à la fois un outil d’affaiblissement de l’adversaire, le démultiplicateur des forces par la surprise opérationnelle qu’elle permet et le garde du corps mensonger d’une vérité qui doit être gardée secrète : conscients de l’impossibilité de préserver les secrets de manière absolue, les Byzantins le rendaient invisible au milieu du mensonge. Dans ce domaine spécifique du renseignement on voit encore des similitudes frappantes avec la doctrine russe de préservation du secret par le doute et le flou, aux antipodes d’une conception occidentale de préservation du secret par la protection, le silence et la sécurisation d’un fait rationnel unique et univoque.

Le recours à la désinformation d’ailleurs est un des points fondateurs de la « déception » (ruse, diversion, feinte) ou, dans le jargon militaire russe moderne, de la maskirovka. Si des historiens militaires modernes au nombre desquels David Glantz ou Jean Lopez ont exposé l’importance de l’art opératique soviétique et son apport à la pensée militaire moderne, ils sont également mis en exergue le rôle crucial de la déception et de la désinformation pendant l’accomplissement de la manœuvre de haute intensité [21]. Ici se dessine encore la continuité entre opérations armées, diplomatie et influence. Il n’y a pas de soft ou hard power, mais une puissance, que l’on exerce en même temps « par les arts, les armes et les lois ». La déception byzantine ou russe est tout à la fois un outil d’affaiblissement de l’adversaire, le démultiplicateur des forces par la surprise opérationnelle qu’elle permet et le garde du corps mensonger d’une vérité qui doit être gardée secrète : conscients de l’impossibilité de préserver les secrets de manière absolue, les Byzantins le rendaient invisible au milieu du mensonge. Dans ce domaine spécifique du renseignement on voit encore des similitudes frappantes avec la doctrine russe de préservation du secret par le doute et le flou, aux antipodes d’une conception occidentale de préservation du secret par la protection, le silence et la sécurisation d’un fait rationnel unique et univoque.

« Pour une évidente clarté sémantique, écrit-il, il serait préférable de laisser au Flamby normal, à l’exquise Najat Vallaud-Belkacem et aux morts vivants du siège vendu, rue de Solférino, ce mot de socialiste et d’en trouver un autre plus pertinent. Sachant que travaillisme risquerait de susciter les mêmes confusions lexicales, les termes de solidarisme ou, pourquoi pas, celui de justicialisme, directement venu de l’Argentine péronisme, seraient bien plus appropriés. »

« Pour une évidente clarté sémantique, écrit-il, il serait préférable de laisser au Flamby normal, à l’exquise Najat Vallaud-Belkacem et aux morts vivants du siège vendu, rue de Solférino, ce mot de socialiste et d’en trouver un autre plus pertinent. Sachant que travaillisme risquerait de susciter les mêmes confusions lexicales, les termes de solidarisme ou, pourquoi pas, celui de justicialisme, directement venu de l’Argentine péronisme, seraient bien plus appropriés. »

Pour en revenir à Eric Zemmour, il n’y a pas un universel français. Historiquement, il y en a au moins deux et ils s’excluent mutuellement. L’universel d’ancien régime ne sacrifie pas la nation pour réaliser la mission. Au contraire, la mission glorifie la nation. L’universel républicain, quant à lui, utilise la nation pour réaliser la mission. Et cette mission suppose à terme la destruction de la nation. D’autre part, l’universel républicain est inscrit dans le génotype du régime. Autrement dit, il va se manifester naturellement quelle que soit la situation, que la République soit puissante ou qu’elle soit affaiblie. Il ne saurait y avoir un universalisme acceptable quand la République est forte, et un universalisme suicidaire quand la République est une puissance de second ordre. C’est le même universalisme qui s’exprime par nécessité, car l’universalisme est le principe vital du régime. Si la France est devenue une puissance de second ordre, c’est précisément en raison de l’universalisme véhiculé par la République aux époques où la République était puissante. Ce sont les guerres démocratiques, le colonialisme, les politiques d’immigrations massives, c’est-à-dire l’universalisme républicain en acte, qui ont miné la France.

Pour en revenir à Eric Zemmour, il n’y a pas un universel français. Historiquement, il y en a au moins deux et ils s’excluent mutuellement. L’universel d’ancien régime ne sacrifie pas la nation pour réaliser la mission. Au contraire, la mission glorifie la nation. L’universel républicain, quant à lui, utilise la nation pour réaliser la mission. Et cette mission suppose à terme la destruction de la nation. D’autre part, l’universel républicain est inscrit dans le génotype du régime. Autrement dit, il va se manifester naturellement quelle que soit la situation, que la République soit puissante ou qu’elle soit affaiblie. Il ne saurait y avoir un universalisme acceptable quand la République est forte, et un universalisme suicidaire quand la République est une puissance de second ordre. C’est le même universalisme qui s’exprime par nécessité, car l’universalisme est le principe vital du régime. Si la France est devenue une puissance de second ordre, c’est précisément en raison de l’universalisme véhiculé par la République aux époques où la République était puissante. Ce sont les guerres démocratiques, le colonialisme, les politiques d’immigrations massives, c’est-à-dire l’universalisme républicain en acte, qui ont miné la France.

Certes, depuis une seconde rencontre à Hanoï en février 2019 qui fut un échec et une brève entrevue sur la ligne de démarcation de Panmunjom en juin dernier qui fit néanmoins de Donald Trump le premier président des États-Unis à fouler un instant le sol de la République populaire et démocratique de Corée (RPDC), les tensions reprennent entre Washington et Pyongyang en raison de la suffisance des États-Unis incapables de conclure le moindre compromis.

Certes, depuis une seconde rencontre à Hanoï en février 2019 qui fut un échec et une brève entrevue sur la ligne de démarcation de Panmunjom en juin dernier qui fit néanmoins de Donald Trump le premier président des États-Unis à fouler un instant le sol de la République populaire et démocratique de Corée (RPDC), les tensions reprennent entre Washington et Pyongyang en raison de la suffisance des États-Unis incapables de conclure le moindre compromis.

La rhétorique est une stratégie symétrique du verbe : ce que l’un a fait, l’autre peut le défaire ou le contrarier. Les moyens (les arguments) sont disposés en ordre de bataille en vue de la victoire (la persuasion) et affrontent des moyens similaires, meilleurs ou plus faibles. Il y a enchaînement d’arguments comme en escrime, il y a enchaînement de bottes, feintes et parades.

La rhétorique est une stratégie symétrique du verbe : ce que l’un a fait, l’autre peut le défaire ou le contrarier. Les moyens (les arguments) sont disposés en ordre de bataille en vue de la victoire (la persuasion) et affrontent des moyens similaires, meilleurs ou plus faibles. Il y a enchaînement d’arguments comme en escrime, il y a enchaînement de bottes, feintes et parades.

L’expression est souvent imagée. Ainsi « Tuer avec une épée d’emprunt » signifie qu’il peut être utile de faire accomplir son travail par d’autres. « Cacher dans la lumière » suggère, sur le modèle de la lettre volée d’Edgar Poe, de dissimuler ses plans en semblant agir de la façon la plus banale. « Encercler Wei pour sauver Xaho » plaide en faveur des opérations secondaires qui permettront de profiter des vides qui se créeront dans le dispositif adverse. « Mener grand bruit à l’Est pour attaquer à l’Ouest » peut se comprendre comme une incitation à envoyer de faux signaux à l’adversaire pour l’amener à disperser inutilement ses forces. « Sacrifier le prunier pour sauver le pêcher » est une façon de dire qu’il faut parfois abandonner quelques petits avantages pour en gagner de grands…

L’expression est souvent imagée. Ainsi « Tuer avec une épée d’emprunt » signifie qu’il peut être utile de faire accomplir son travail par d’autres. « Cacher dans la lumière » suggère, sur le modèle de la lettre volée d’Edgar Poe, de dissimuler ses plans en semblant agir de la façon la plus banale. « Encercler Wei pour sauver Xaho » plaide en faveur des opérations secondaires qui permettront de profiter des vides qui se créeront dans le dispositif adverse. « Mener grand bruit à l’Est pour attaquer à l’Ouest » peut se comprendre comme une incitation à envoyer de faux signaux à l’adversaire pour l’amener à disperser inutilement ses forces. « Sacrifier le prunier pour sauver le pêcher » est une façon de dire qu’il faut parfois abandonner quelques petits avantages pour en gagner de grands… Sun Tzu dit la chose sans fioritures : « Discrédite le bien, compromets les chefs, ébranle leur foi, utilise des hommes vils, désorganise les autorités, sème la discorde entre citoyens, excite les jeunes contre les vieux, ridiculise les traditions, perturbe le ravitaillement, fais entendre des musiques lascives, fournis des concubines, répands la luxure, débourse, sois renseigné. ».

Sun Tzu dit la chose sans fioritures : « Discrédite le bien, compromets les chefs, ébranle leur foi, utilise des hommes vils, désorganise les autorités, sème la discorde entre citoyens, excite les jeunes contre les vieux, ridiculise les traditions, perturbe le ravitaillement, fais entendre des musiques lascives, fournis des concubines, répands la luxure, débourse, sois renseigné. ». La première méthode agit sur les choses (par le savoir que l’on acquiert et dont on prive l’autre), la seconde sur les gens pour les faire réagir d’une certaine façon (acheter, voter, adhérer, faire la guerre…) Mais la dernière agit sur l’information et sur le sens qu’elle prend pour les acteurs…

La première méthode agit sur les choses (par le savoir que l’on acquiert et dont on prive l’autre), la seconde sur les gens pour les faire réagir d’une certaine façon (acheter, voter, adhérer, faire la guerre…) Mais la dernière agit sur l’information et sur le sens qu’elle prend pour les acteurs…

Nous en retenons ici les principaux éléments ici, car il coïncide parfaitement avec notre propre analyse, exposée dans de nombreux articles. Mais nous allons plus loin que le général Desportes. Si la France voulait récupérer un minimum d'indépendance à l'égard des Etats-Unis, elle devrait quitter l'Otan au plus vite. Charles de Gaulle l'avait compris, qui avait toujours refusé d'entrer dans l'Otan. Mais l'actuel Président de la république française est trop dépendant de Washington, quoiqu'il prétende, pour envisager cette mesure de salubrité.

Nous en retenons ici les principaux éléments ici, car il coïncide parfaitement avec notre propre analyse, exposée dans de nombreux articles. Mais nous allons plus loin que le général Desportes. Si la France voulait récupérer un minimum d'indépendance à l'égard des Etats-Unis, elle devrait quitter l'Otan au plus vite. Charles de Gaulle l'avait compris, qui avait toujours refusé d'entrer dans l'Otan. Mais l'actuel Président de la république française est trop dépendant de Washington, quoiqu'il prétende, pour envisager cette mesure de salubrité.  Depuis la chute du mur de Berlin et la dislocation de l'URSS en 1991, l'Otan a perdu sa raison d'être et ses objectifs. Toutefois, même si l'ennemi officiel, aujourd'hui, de l'Otan est le terrorisme, il semblerait qu'elle ait des ennemis officieux, autrement dit la Russie. L'Otan s'étant consolidée dans sa lutte contre l'URSS du pacte de Varsovie, elle revient sans cesse à cet objectif, en tendant à lutter contre la Russie. Il est probable que les tensions qui existent aujourd'hui entre la Russie et l'Otan sont pour une bonne part de la responsabilité de l'Otan et en son sein des Etats-Unis.

Depuis la chute du mur de Berlin et la dislocation de l'URSS en 1991, l'Otan a perdu sa raison d'être et ses objectifs. Toutefois, même si l'ennemi officiel, aujourd'hui, de l'Otan est le terrorisme, il semblerait qu'elle ait des ennemis officieux, autrement dit la Russie. L'Otan s'étant consolidée dans sa lutte contre l'URSS du pacte de Varsovie, elle revient sans cesse à cet objectif, en tendant à lutter contre la Russie. Il est probable que les tensions qui existent aujourd'hui entre la Russie et l'Otan sont pour une bonne part de la responsabilité de l'Otan et en son sein des Etats-Unis.  Ceci signifie la mise en place d'une armée européenne, notamment pour ne plus subir l'extraterritorialité du droit américain et les règles commerciales qui lui sont imposées par Washington. Les pays européens, à cet égard, doivent se réveiller. L'Otan est un marchand de sable qui endort les pays européens en leur disant que les Etats-Unis les protégerons Or aujourd'hui, le parapluie américain n'est plus fiable. Malheureusement l'armée européenne est encore un mirage. L'Europe est encore très loin de créer une armée européenne. Pour que l'Europe soit souveraine et entendue lors de négociations internationales, elle doit posséder une puissance militaire. La France, aujourd'hui, pèse d'avantage que l'Europe parce qu'elle a une puissance militaire et qu'elle peut la déployer., il faut que l'Europe se donne une puissance militaire analogue de manière à pouvoir être entendue.

Ceci signifie la mise en place d'une armée européenne, notamment pour ne plus subir l'extraterritorialité du droit américain et les règles commerciales qui lui sont imposées par Washington. Les pays européens, à cet égard, doivent se réveiller. L'Otan est un marchand de sable qui endort les pays européens en leur disant que les Etats-Unis les protégerons Or aujourd'hui, le parapluie américain n'est plus fiable. Malheureusement l'armée européenne est encore un mirage. L'Europe est encore très loin de créer une armée européenne. Pour que l'Europe soit souveraine et entendue lors de négociations internationales, elle doit posséder une puissance militaire. La France, aujourd'hui, pèse d'avantage que l'Europe parce qu'elle a une puissance militaire et qu'elle peut la déployer., il faut que l'Europe se donne une puissance militaire analogue de manière à pouvoir être entendue.