This article was published in New Dawn Special Issue Vol 13 No 3 (June 2019)

At the conclusion of the Second World War, the United States was the overwhelmingly dominant military and economic power. The other major colonial powers, in particular France and the United Kingdom, had been financially exhausted by the war. Germany was shattered, its industry in ruins. The United States had a monopoly on nuclear weapons, and there were serious plans to use those weapons on the Soviet Union (Operation Unthinkable).1

The Soviet Union had borne the vast brunt of the fighting against the Germans, losing at least 28 million soldiers and civilians, a sacrifice of people and treasure that has never received the acknowledgement in the West that it is due. Generations of Australians and New Zealanders, among others, were raised on the mythology of “plucky Britain” standing alone against the Nazi hoards.

In fact, as many Russians died during the siege of Leningrad (September 1941– January 1944) as total US and UK casualties combined for the whole war. Nearly half a million Russians were killed in the battle of Stalingrad (July 1942–February 1943), which is more than total US losses for the whole war.

Had Churchill’s plan for a surprise nuclear attack on the Soviet Union after the defeat of the Germans in May 1945 eventuated, additional casualties would have been incalculable. It is the memory of those horrendous losses during the war, and the treachery of the British and the Americans after the defeat of Germany, that is essential to an understanding of the reaction of Soviet, then Russian, leaders ever since to the actions of the Western powers.

Any thoughts of a military confrontation between the West and the USSR was resolved in 1949 when the Soviet Union successfully exploded its own nuclear bombs. Instead of a ‘hot’ war, the two sides engaged in what is generally referred to as a Cold War. That term is somewhat of a misnomer as war was indeed waged on a number of fronts: ideological, propaganda, economic and via a series of proxy actions in third countries.

The other great shock to American sensibilities in 1949 was the defeat of the Chiang Kai Shek nationalist forces in the Chinese civil war. In what was to be a precedent for the following decades, the United States refused to accept Mao’s Government as the legitimate rulers of China and fought to retain the nationalists as China’s representative on the United Nations Security Council. US Navy ships patrolled the narrow straight between Formosa (known later as Taiwan) and the Chinese mainland. The fiction of Taiwan as representative of China in the United Nations persisted until 1971.

In an echo of Operation Unthinkable, the United States military command in the Korean War (1950–53) urged US President Truman to allow the use of nuclear weapons against China,2 after China entered the war on the side of the North Koreans. US and Allied forces defied the clear intention of United Nations Security Council Resolution 82 and invaded North Korea, continuing to the Yalu River which marked the border between North Korea and the People’s Republic of China.

The Allied forces were quickly driven back to the North/South border, itself a unilateral creation by the Americans in 1945 without reference to the citizens of either the North or the South.3 From then until the armistice of 27 July 1953, the United States and Allied troops waged a relentless war against the North. The entire country was devastated with civilian infrastructure almost completely destroyed. That, together with the use of chemical and biological weapons, amount to a sustained war crime against North Korea.4 As is the case with all atrocities committed by the United States and its allies in the almost continuous warfare waged since 1945 against mostly poor and relatively defenceless nations, the issue of accountability for war crimes is a non-issue as far as the Western powers are concerned.

In the American case, not only do they not subscribe to the International Criminal Court, they have threatened sanctions and worse5 should that body ever have the temerity to investigate the actions of its military personnel or those of its allies, much less prosecute them.

As a result of that war, North Korea lost an estimated 8 to 9 million people or about one-third of its total population at that time. By comparison, the United Kingdom lost 0.94% of its population during World War II, which lasted twice as long as the Korean War.

An understanding of that war, as well as the history of United States intervention in Korean affairs, which dates back to the 1880s,6 is essential to understanding the contemporary geopolitical situation on the Korean peninsula.

Exceptional Interventionism

The post-World War II military and economic dominance of the United States and its imperviousness to international law had a number of other consequences. In particular, it bred an attitude best expressed in their own self-description of being the “exceptional nation.” The ordinary definition of the word exceptional implies being atypical, extraordinary, or out of the common or usual mode.

In the American case, however, it came to be equated with much more, in particular a profound belief in all levels of society that their way was the only way. Deviations from their defined path were not to be tolerated, and recalcitrant nations or individuals were subject to “regime change” operations, economic and financial sanctions, and in extreme cases invasion and occupation.7

These actions always justified in terms of “bringing democracy” or “upholding the rules-based international order” or some other patently self-serving justification.

It is difficult to reconcile these high-minded concepts with the actual behaviour of the United States and its allies. Operation Boot (UK name) Ajax (US title) on behalf of the Anglo Persian Oil Company overthrew the democratically elected Iranian government in 1953. That coup was reversed with the Islamic Revolution in 1979, an outcome that still dominates United States attitudes and behaviour towards Iran.

That was followed in 1954 by Operation PBSuccess, the overthrow of the Guatemala government, to the great benefit of the United Fruit Company. Operation Condor from 1968 to 1989 involved the assassination or disappearance of tens of thousands of Latin American civilians, and the installation of a series of brutal dictatorships, all supported by and paying obeisance to the United States.

The “Whitlam problem”

From an Australian perspective, there is a common thread running through many of the CIA coups of the post-war era. There was a coup in South Korea in 1961; in Indonesia in 1965 (where more than 500,000 were killed at the instigation of the CIA); Chile in 1973 and Australia in 1975. The common denominator to all four was US State Department diplomat Marshall Green, named in CIA and State Department circles as the “coupmaster.”

Declassified CIA and State Department documents show that Green was sent to Canberra as US ambassador in 1973 with a specific brief to deal with the “Whitlam problem.”8

Whitlam was threatening to close Pine Gap spy station; the United States lease was due to expire in December 1975. The Governor General sacked him in November 1975, the day before he was to make an announcement in the Australian Parliament about Pine Gap.

Whitlam was threatening to close Pine Gap spy station; the United States lease was due to expire in December 1975. The Governor General sacked him in November 1975, the day before he was to make an announcement in the Australian Parliament about Pine Gap.

Again, to return to the earlier point, it is impossible to understand the stance taken by Australia viz a viz the Americans and their illegal wars without understanding the effect that the coup had on successive Australian governments.

Historian Jenny Hocking makes worthy efforts to uncover the role of the British, and in particular the correspondence between Governor-General Kerr and Buckingham Palace, but in this writer’s view she misses the main point.9 By 1975 the British had become of peripheral relevance to Australia’s geopolitical perspective. Then, as now, Australia was an appendage to US foreign policy, “joined at the hip” in former Prime Minister Malcolm Turnbull’s infamous phrase.

Australia joined illegal wars in Afghanistan, Iraq and Syria to support the Americans when any vital Australian interest is vanishingly small.

Hubris & Containment

American hubris reached its pinnacle following the collapse of the Soviet Union in December 1991. Boris Yeltsin became president and the following decade was catastrophic for the Russians. Life expectancy plummeted. State assets were sold off at fire-sale prices to Western corporations and Russian oligarchs. Yeltsin, an incompetent drunk, would in all probability have lost the 1996 presidential election were it not for blatant and large-scale US interference to his benefit.10

That they had “their” man in office only added to the sense of US triumphalism. This history is bitterly ironic given the hysterical and wholly fake allegations of Russian interference in the 2016 US presidential election.

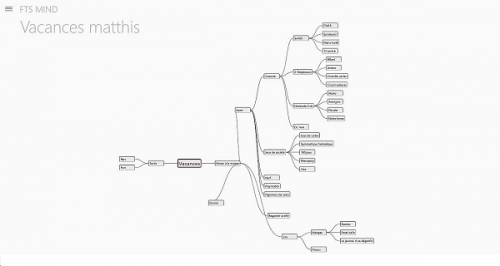

From an American perspective, the demise of the Soviet Union and the election of a pliable puppet in the form of Yeltsin meant they had won the Cold War. In what was a common and disturbing pattern, the undertaking given by George HW Bush to Mikhail Gorbachev that NATO “would not advance one inch to the east” was almost immediately broken. Successive US presidents have overseen the expansion of NATO and US military bases right up to Russia’s borders.

This was a pattern repeated in the east with a steady increase in US military bases on China’s borders. They made no secret of the fact that the policy was to “contain” China.11

Despite the frequent invocation of phrases such as “Chinese assertiveness” or “a threat to America’s allies” in the Asian region, there was never any evidence to support such claims.

What the US sought to “contain” in fact was the rise of an economic and military powerhouse that threatened US hegemony of the world. On the basis of parity purchasing power, China is now the world’s largest economy, and the gap is destined to widen for the foreseeable future. The US reaction to this has been an increase in economic warfare through sanctions, tariffs, and an unrelenting propaganda barrage to paint each and every positive development emanating from China in negative terms.

Managing the News

This is not a new phenomenon. Victor Marchetti told the United States Congress decades ago that the CIA provided $250 million annually (in modern value) to the Asia Foundation for anti-communist academics to disseminate a negative view of China, and paid journalists and publishers elsewhere in the world to do the same.

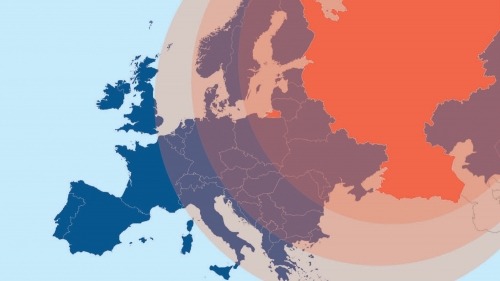

Operation Mockingbird was a large-scale CIA program that began in the 1950s to infiltrate student organisations, newspapers and magazines, and other forms of media outlets to “manage” the news in such a way as to favour US interests.12 Any resemblance to the truth was coincidental. The only thing that changed since the 1950s is the scale and the sophistication of the penetration of news outlets.

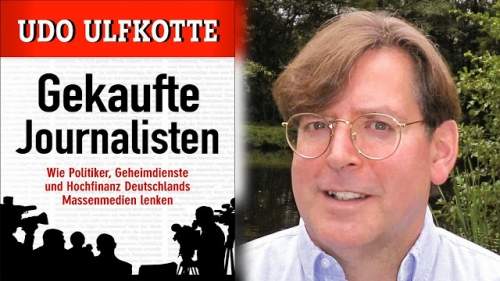

The German journalist Udo Ulfkotte’s book Gekaufte Journalisten (Bought Journalists, 2014) which exposed how German mainstream journalists had been compromised, had its English rights bought by a Canadian company but was never published. Amazon does not stock it, although it can be purchased (in German) on Book Depository.

What is a unipolar world?

When Vladimir Putin replaced Yeltsin as President of Russia, he initially sought to cooperate with the United States. He has been criticised within Russia for persisting in seeking détente in the face of constant rebuffs and unilateral moves such as the United States withdrawal from the antiballistic missile treaty in 2002, and the aforementioned constant expansion of NATO.

Putin’s change of heart became most clearly evident when he addressed the Munich Security Conference on 10 February 2007. His speech included the following remarks that are worth quoting:

“What is a unipolar world?…. It refers to one type of situation, namely one centre of authority, one centre of force, one centre of decision-making. It is a world in which there is one master, one sovereign. At the end of the day, this is pernicious not only for all those within the system but also for the sovereign itself because it destroys itself from within.

“I consider that the unipolar model is not only unacceptable but impossible in today’s world. Today we are witnessing an almost uncontained hyper use of force in international relations, force that is plunging the world into an abyss of permanent conflicts…. we are seeing a greater and greater disdain for the basic principles of international law. One State, first and foremost the United States, has overstepped its national borders in every way.”

If the unipolar world is not only unacceptable but “impossible in today’s world,” what then is the alternative?

The pattern of voting in the United Nation’s General Assembly over the past few decades, in particular, reveals that the overwhelming majority of the world’s nations want a better alternative than the unipolar model dominated by the United States.

Rise of China

Those nations see, for example, the transformation of China in the 40 years since the “reform and opening up” of the Chinese economy and society that officially began under Deng Xiaoping. Those reforms have seen more than 600 million Chinese (more than the whole of Europe’s population) lifted into the middle class since the turn of the century.

China outspends the United States on basic science and technology research by a ratio of 4:1. It leads the world in patent applications with more than twice the number of the United States (1.38 million versus 606.9 thousand in 2017) which in turn represented more than a third of all the world’s patent applications in that year.

Significantly, Chinese patent applications to the World Intellectual Property Organisation in Geneva grew by 14.2% over the previous year, while United States applications grew by 0.2% (so much for allegations of intellectual property theft).

The fundamental difference between the rise of China to a dominant position compared to that of the United States is that China does not seek either to dominate the world or to impose its system on others.

The philosophy underlying China’s international posture was clearly set out by President Xi Jinping in his speech to the World Economic Forum in Davos in January 2017. Again, it is worth quoting some key passages from Xi’s speech:

“The global economic landscape has changed profoundly in the past few decades. However, the global governance system has not embraced these new changes and is therefore adequate in terms of representation and inclusiveness.

“(Red Cross founder) Henry Dunant once said ‘our real enemy is not the neighbouring country: it is hunger, poverty, ignorance, superstition and prejudice’.

“We should pursue a well-coordinated and connected approach to develop a model of open and win-win cooperation. There is a growing call from the international community for reforming the global economic governance system, which is a pressing task for us.

“We should adhere to multilateralism to uphold the authority and efficacy of multilateral institutions. We should honour promises and abide by rules. One should not select or bend rules as he sees fit. No country should view its own development path as the only viable one, still less should it impose its own development path on others.”

It is not difficult to identify which country Xi had in mind. The Chinese model of development is seen for example in the following organisations.

The Belt and Road Initiative (BRI) is the best known of these modern vehicles for multilateral development, but it is far from the only one. Others include the BRICS nations (Brazil, Russia, India, China and South Africa), which has as a primary aim the establishment of an equitable, democratic and multipolar world. Dating from 2001, BRICS developed its own bank and other forms of financial cooperation. It is not a coincidence that both Brazil and India are targets of United States’ foreign policy aimed at undermining their growing relationship with China.

The Shanghai Cooperation Organisation (SCO) also began in 2001 with six original members (China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan). Pakistan and India both joined at the same time in 2017. In addition, there are four observer States (Afghanistan, Belarus, Iran and Mongolia) and six dialogue partners (Armenia, Azerbaijan, Cambodia, Nepal, Sri Lanka and Turkey).

Countries as diverse as Egypt, Israel and Ukraine among others have applied for observer or dialogue partner status and others in the Middle East such as Iraq, Bahrain and Qatar have expressed interest.

The North South Transportation Corridor (NSTC) grew out of the Ashgabat Agreement in 2011 and a rail link from Mumbai to Moscow via Iran, Armenia and Azerbaijan is now up and running. Again, a range of countries in proximity to the original route have expressed an interest in becoming part of this transformative transport project. As with the major rail projects that are an integral component of the BRI, these developments have the potential to slash both transport times and costs for goods traversing Eurasia.

Eurasian Economic Union. This organisation was formalized in 2015 and incorporates Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Russia, with Iran signing a free trade agreement in 2018.

There is a notable overlap of membership of these organisations. They increasingly trade in their own currencies, part of a rapidly increasing move toward the elimination of the United States dollar as the principal medium of international trade. The demise of the dollar from its central role will remove one of the United States’ most powerful tools for imposing its policy preferences upon sovereign nations.

The reserve status of the dollar has enabled the United States to defy economic logic, running huge internal and balance of payments deficits without the consequences that would ordinarily flow. That day of reckoning is rapidly approaching.

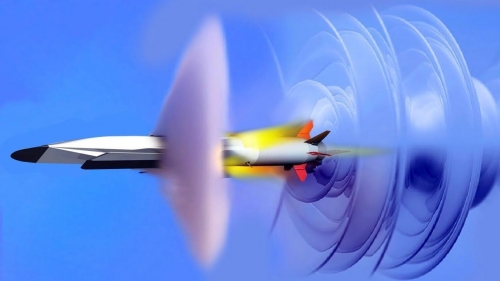

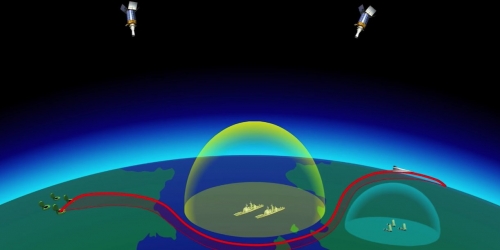

The United States has for decades neglected its own vital infrastructure and educational standards as more than half of each federal dollar is spent on its military industrial intelligence complex. It has not been value for money, as both Russian and Chinese military technology is significantly superior, as even the Americans now acknowledge.13

War or Peaceful Development?

There is little evidence, however, that the United States recognises the cause and effect between its preference for military expenditure over civilian needs; the political, economic and reputational costs of endless wars for and on behalf of vested interests; and its steady decline in the world both in absolute and relative terms.

The United States will undoubtedly continue waging its wars, whether they are hybrid wars using terrorist proxies which it has done since at least Operation Cyclone in the 1970s, or overt invasions and destruction of sovereign states as in Korea, Vietnam, Laos, Cambodia, Afghanistan, Iraq, Libya and Syria, to name but a few.

There is a remarkable correlation between victim countries of the past two decades and the “seven countries in five years” identified by US General Wesley Clark.14

The world tires of this endless aggression and the chaos which ensues. For an increasing number, the win-win philosophy expanded by President Xi is the most attractive option. This is why more than 128 nations have now signed a Memorandum of Understanding with the BRI, in Africa, Latin America, Island States in the Pacific and Indian Oceans, the Middle East and throughout the Eurasian continent. They clearly view the multipolar world as the preferable alternative. The question is whether they will be able to continue to develop along their preferred path or will the frankly insane US political class make one final attempt at regaining world hegemony, and in the process destroy us all.

If you appreciate this article, please consider a contribution to help maintain this website.

Footnotes

1. J. Walker, Operation Unthinkable: the Third World War, The History Press 2013

2. C. Posey, ‘How the Korean War almost Went Nuclear’, www.airandspacemag.com, July 2015

3. B. Cumings, The Korean War: A History, Modern Library 2011

4. J. Kaye, ‘Revealed: The Long Suppressed Official Report of US Biowarfare on North Korea’, www.medium.com, 20 February 2018

5. S. Vasaliev, ‘Not Just another Crisis’, www.ejiltalk.com, 19 April 2019 (Part 1); 20 April 2019 (Part 2)

6. M. Pembroke, Korea: Where the American Century Began, One World Publications 2018

7. W. Blum, America’s Deadliest Export: Democracy, Zed Books 2013

8. J. Jiggens, ‘11 November Coup? What Coup?’ www.greenleft.org, 20 November 2010

9. J. Hocking, The Dismissal Dossier, Melbourne University Press 2015

10. S. Shane, ‘Russia Isn’t the Only One Meddling in Elections: we do it too’, www.nytimes.org, 17 February 2018; S. Cohen, Failed Crusade: America and the Tragedy of Post Communist Russia, Norton & Co (updated edition) 2001

11. J. Reed, ‘Surrounded: How the US is Encircling China with Military Bases’, www.foreignpolicy.com, 20 August 2013

12. C. Bernstein, ‘CIA & The Media’ www.rollingstone.com, 20 October 1977; J. Tracy, ‘The CIA and the Media’, www.globalresearch.ca, 30 January 2018

13. A. Martyanov, Losing Military Supremacy, Clarity Press 2018; The Saker, ‘Newly Revealed Russian Weapons Systems’, www.southfront.org, 9 March 2018; R. Ridenour, ‘Has the US Lost its Military Supremacy over Russia’, www.counterpunch.org, 4 April 2019

14. J. Conason, ‘Seven Countries in Five Years’, www.salon.com, 12 October 2007

© New Dawn Magazine and the respective author.

For our reproduction notice, click here.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

La décision du Tsar Poutine de rompre l’architecture du Tandem sous sa forme actuelle aura été une surprise pour tous les experts de la Russie et autres kremlinologues avertis ; on imagine ce qu’il en sera pour la succession, qui selon tout vraisemblance, est déjà organisée.

La décision du Tsar Poutine de rompre l’architecture du Tandem sous sa forme actuelle aura été une surprise pour tous les experts de la Russie et autres kremlinologues avertis ; on imagine ce qu’il en sera pour la succession, qui selon tout vraisemblance, est déjà organisée.

È un grande giurista del diritto pubblico e del diritto internazionale, che ha avuto il dono di un pensiero veramente radicale, e la sorte di vivere in un secolo di drammatici sconvolgimenti intellettuali, istituzionali e sociali. Ciò ne ha fatto anche un grande filosofo e un grande scienziato della politica; e lo ha esposto a grandi sfide e a grandi errori.

È un grande giurista del diritto pubblico e del diritto internazionale, che ha avuto il dono di un pensiero veramente radicale, e la sorte di vivere in un secolo di drammatici sconvolgimenti intellettuali, istituzionali e sociali. Ciò ne ha fatto anche un grande filosofo e un grande scienziato della politica; e lo ha esposto a grandi sfide e a grandi errori. Schmitt pensa – e lo spiega in tutta la sua produzione internazionalistica, dal 1926 al 1978 – che ogni universalismo e ogni negazione della originarietà del nemico siano un modo indiretto per far passare una inimicizia potentissima moralisticamente travestita, per generare guerre discriminatorie. Per ogni universalismo chi vi si oppone è un nemico non concreto e reale ma dell’umanità: un mostro da eliminare. Perché ci sia pace ci deve essere la possibilità concreta del nemico, non la sua criminalizzazione, secondo Schmitt.

Schmitt pensa – e lo spiega in tutta la sua produzione internazionalistica, dal 1926 al 1978 – che ogni universalismo e ogni negazione della originarietà del nemico siano un modo indiretto per far passare una inimicizia potentissima moralisticamente travestita, per generare guerre discriminatorie. Per ogni universalismo chi vi si oppone è un nemico non concreto e reale ma dell’umanità: un mostro da eliminare. Perché ci sia pace ci deve essere la possibilità concreta del nemico, non la sua criminalizzazione, secondo Schmitt. Carl Schmitt si è spento nel 1985 a Plettenberg in Westfalia alla veneranda età di 97 anni. Ciò significa che il suo sguardo non supera la «cortina di ferro» e si estende solo alla realtà della guerra fredda. Anche durante questo delicato periodo Schmitt ha continuato la sua attività di studioso e attento indagatore delle questioni di diritto internazionale dei suoi anni. Si espresse quindi sul dualismo USA-URSS, vedendo in esso una tensione verso l’unità del mondo nel segno della tecnica che avrebbe sancito l’egemonia universale di un «Unico padrone del mondo». Superando il 1989, e guardando al presente, possiamo dire che gli Stati Uniti dopo il ’91 hanno definitivamente preso scettro e globo in mano? L’American way of life è il futuro o il passato? Già Alexandre Kojève, per esempio, parlava di un nuovo attore politico e culturale e di una possibile «giapponizzazione dell’occidente».

Carl Schmitt si è spento nel 1985 a Plettenberg in Westfalia alla veneranda età di 97 anni. Ciò significa che il suo sguardo non supera la «cortina di ferro» e si estende solo alla realtà della guerra fredda. Anche durante questo delicato periodo Schmitt ha continuato la sua attività di studioso e attento indagatore delle questioni di diritto internazionale dei suoi anni. Si espresse quindi sul dualismo USA-URSS, vedendo in esso una tensione verso l’unità del mondo nel segno della tecnica che avrebbe sancito l’egemonia universale di un «Unico padrone del mondo». Superando il 1989, e guardando al presente, possiamo dire che gli Stati Uniti dopo il ’91 hanno definitivamente preso scettro e globo in mano? L’American way of life è il futuro o il passato? Già Alexandre Kojève, per esempio, parlava di un nuovo attore politico e culturale e di una possibile «giapponizzazione dell’occidente». La grande questione dello Schmitt del secondo dopoguerra, concentrato su questioni di diritto internazionale, è l’urgenza di un «nuovo nomos della terra» che supplisca ai terribili sviluppi della dissoluzione dello jus publicum europaeum. Porsi il problema di un nuovo nomos significa considerare la terra come un tutto, un globo, e cercarne la suddivisione e l’ordinamento globali. Ciò sarebbe possibile solo trovando nuovi elementi di equilibrio tra le grandi potenze e superando le criminalizzazioni che hanno contraddistinto i conflitti bellici nel ’900. A scompaginare il vecchio bilanciamento tra terra e mare, di cui l’Inghilterra, potenza oceanica, si fece garante nel periodo dello jus publicum europaeum, si aggiunge, però, una nuova dimensione spaziale: l’aria. L’aria non è solo l’aereo, che sovverte le distinzioni «classiche» di «guerre en forme» terrestre e guerra di preda marittima, ma è anche lo spazio «fluido-gassoso» della Rete. Grazie ai nuovi sviluppi della politica nel mondo si rende sempre più evidente come l’era del digitale non apra solamente nuove possibilità (e nuovi problemi) per l’informazione e la comunicazione, ma si configuri, nella grande epopea degli uomini e della Terra, come l’ultima, grande, rivoluzione spaziale-globale. Come possono rispondere le categorie del nomos di Carl Schmitt al nuevo mundo del digitale?

La grande questione dello Schmitt del secondo dopoguerra, concentrato su questioni di diritto internazionale, è l’urgenza di un «nuovo nomos della terra» che supplisca ai terribili sviluppi della dissoluzione dello jus publicum europaeum. Porsi il problema di un nuovo nomos significa considerare la terra come un tutto, un globo, e cercarne la suddivisione e l’ordinamento globali. Ciò sarebbe possibile solo trovando nuovi elementi di equilibrio tra le grandi potenze e superando le criminalizzazioni che hanno contraddistinto i conflitti bellici nel ’900. A scompaginare il vecchio bilanciamento tra terra e mare, di cui l’Inghilterra, potenza oceanica, si fece garante nel periodo dello jus publicum europaeum, si aggiunge, però, una nuova dimensione spaziale: l’aria. L’aria non è solo l’aereo, che sovverte le distinzioni «classiche» di «guerre en forme» terrestre e guerra di preda marittima, ma è anche lo spazio «fluido-gassoso» della Rete. Grazie ai nuovi sviluppi della politica nel mondo si rende sempre più evidente come l’era del digitale non apra solamente nuove possibilità (e nuovi problemi) per l’informazione e la comunicazione, ma si configuri, nella grande epopea degli uomini e della Terra, come l’ultima, grande, rivoluzione spaziale-globale. Come possono rispondere le categorie del nomos di Carl Schmitt al nuevo mundo del digitale?

Tout ce qui a été craint par les esprits les plus affûtés du XIXe siècle est arrivé à la France, mais amplifié au centuple ! Ils se plaignaient du fléchissement intellectuel de leur siècle ? Mais celui-ci avait encore ses Lamartine, ses Auguste Comte, ses Proudhon, ses Verlaine et ses Stendhal ! Aujourd’hui, nous n’avons plus que des Badinter, des Attali, des Luc Ferry ou des BHL ! Ils se plaignaient de la diminution du nombre de naissances en France ? Mais aujourd’hui, les naissances françaises sont directement remplacées par des naissances étrangères ! Ils se plaignaient de l’état moral de la France ? Mais aujourd’hui le sens moral se vautre dans le transsexualisme, l’idéologie LGBTQ, le féminisme, l’idéologie du genre, l’idéologie « no-child » et la stigmatisation de « l’homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans » ! Ils craignaient que l’on fabrique un jour des Français de papier ? Mais aujourd’hui ces Français de papier se comptent par millions et font la loi !

Tout ce qui a été craint par les esprits les plus affûtés du XIXe siècle est arrivé à la France, mais amplifié au centuple ! Ils se plaignaient du fléchissement intellectuel de leur siècle ? Mais celui-ci avait encore ses Lamartine, ses Auguste Comte, ses Proudhon, ses Verlaine et ses Stendhal ! Aujourd’hui, nous n’avons plus que des Badinter, des Attali, des Luc Ferry ou des BHL ! Ils se plaignaient de la diminution du nombre de naissances en France ? Mais aujourd’hui, les naissances françaises sont directement remplacées par des naissances étrangères ! Ils se plaignaient de l’état moral de la France ? Mais aujourd’hui le sens moral se vautre dans le transsexualisme, l’idéologie LGBTQ, le féminisme, l’idéologie du genre, l’idéologie « no-child » et la stigmatisation de « l’homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans » ! Ils craignaient que l’on fabrique un jour des Français de papier ? Mais aujourd’hui ces Français de papier se comptent par millions et font la loi !

Dieses Buch enthält erstmals umfangreiche biografische Daten des Philoso-

Dieses Buch enthält erstmals umfangreiche biografische Daten des Philoso-

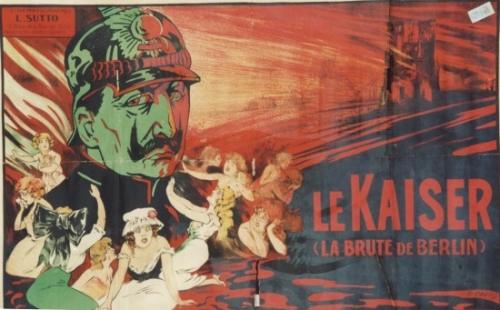

Dans les livres publiés en français depuis 2014 – 100 ans après le début de la Première Guerre mondiale – par des auteurs anglophones tels que Gerry Docherty et Jim MacGregor (1,2) ou Carroll Quigley (3,4), ces auteurs détaillent l’organisation d’une aristocratie ploutocratique et mondialiste qui, dans sa volonté de contrôler la marche du Monde, organisera la Première Guerre mondiale, entre autre, en utilisant tous les moyens pour massivement manipuler l’opinion publique. Conséquences de cette entreprise: 16 millions de morts, la destruction d’une civilisation européenne solidement enracinée et la suprématie des Etats-Unis dans les affaires d’un monde futur unipolaire. Un miroir lointain et la racine des plans de guerre suivants et actuels.

Dans les livres publiés en français depuis 2014 – 100 ans après le début de la Première Guerre mondiale – par des auteurs anglophones tels que Gerry Docherty et Jim MacGregor (1,2) ou Carroll Quigley (3,4), ces auteurs détaillent l’organisation d’une aristocratie ploutocratique et mondialiste qui, dans sa volonté de contrôler la marche du Monde, organisera la Première Guerre mondiale, entre autre, en utilisant tous les moyens pour massivement manipuler l’opinion publique. Conséquences de cette entreprise: 16 millions de morts, la destruction d’une civilisation européenne solidement enracinée et la suprématie des Etats-Unis dans les affaires d’un monde futur unipolaire. Un miroir lointain et la racine des plans de guerre suivants et actuels. Aux Etats-Unis, la conquête de l’Ouest, le déracinement des Amérindiens ainsi que les guerres contre le Mexique et l’Espagne seront caractéristiques d’un programme politique impérialiste développé dans les années 1840: «La Destinée manifeste». Le livre «Our Country» du pasteur américain Josiah Strong, populaire à la fin du XIXe siècle, exprime, comme l’«élite secrète» en Angleterre «la conviction que le peuple anglo-saxon est la race supérieure qui finira par dominer le monde».

Aux Etats-Unis, la conquête de l’Ouest, le déracinement des Amérindiens ainsi que les guerres contre le Mexique et l’Espagne seront caractéristiques d’un programme politique impérialiste développé dans les années 1840: «La Destinée manifeste». Le livre «Our Country» du pasteur américain Josiah Strong, populaire à la fin du XIXe siècle, exprime, comme l’«élite secrète» en Angleterre «la conviction que le peuple anglo-saxon est la race supérieure qui finira par dominer le monde».

Joseph Caillaux

Joseph Caillaux Winston Churchill

Winston Churchill

Face à la manière dont le dit Traité de paix de Versailles a mis en opposition les peuples européens après 1919, préparant ainsi de nouveaux conflits militaires; dont l’Europe centrale a été démembrée et trois empires démantelés du jour au lendemain; dont l’Empire ottoman a été dépecé et des révolutions ont secoué la partie occidentale de l’Eurasie; dont, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, une nation s’est transformée en unique puissance mondiale. Donc face à l’envergure de ces bouleversements, il est étonnant de constater que peu d’impulsions de la part des cercles d’historiens n’aient été déclenchées au cours de cette année de commémoration susceptible à élaborer en profondeur un débat publique sur les causes et les effets de ces accords.

Face à la manière dont le dit Traité de paix de Versailles a mis en opposition les peuples européens après 1919, préparant ainsi de nouveaux conflits militaires; dont l’Europe centrale a été démembrée et trois empires démantelés du jour au lendemain; dont l’Empire ottoman a été dépecé et des révolutions ont secoué la partie occidentale de l’Eurasie; dont, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, une nation s’est transformée en unique puissance mondiale. Donc face à l’envergure de ces bouleversements, il est étonnant de constater que peu d’impulsions de la part des cercles d’historiens n’aient été déclenchées au cours de cette année de commémoration susceptible à élaborer en profondeur un débat publique sur les causes et les effets de ces accords.

Une interrogation suscitée par les révélations de Bruno Patino, dans son ouvrage La civilisation du poisson rouge (Grasset), qui s’alarme de l’addiction aux écrans, notamment celui du smartphone, provoquée par les manœuvres des géants du numérique pour nous rendre accros. Nous avons vu que cette dépendance commençait très tôt, dès la petite enfance.

Une interrogation suscitée par les révélations de Bruno Patino, dans son ouvrage La civilisation du poisson rouge (Grasset), qui s’alarme de l’addiction aux écrans, notamment celui du smartphone, provoquée par les manœuvres des géants du numérique pour nous rendre accros. Nous avons vu que cette dépendance commençait très tôt, dès la petite enfance. La constitution d’un collectif autour d’une

La constitution d’un collectif autour d’une

Whitlam was threatening to close Pine Gap spy station; the United States lease was due to expire in December 1975. The Governor General sacked him in November 1975, the day before he was to make an announcement in the Australian Parliament about Pine Gap.

Whitlam was threatening to close Pine Gap spy station; the United States lease was due to expire in December 1975. The Governor General sacked him in November 1975, the day before he was to make an announcement in the Australian Parliament about Pine Gap.

Ainsi, la paix est un idéal, et en tant que telle, comme l’espérance d’Epiméthée, elle mérite nos efforts plus que nos ricanements. Il est juste que nous fassions tout pour faire advenir une paix lucide, sachant bien qu’elle ne parviendra jamais à réalisation. En ce sens, l’aspiration à la société cosmopolite est une aspiration morale naturelle à l’humanité, et vouloir récuser cette aspiration au nom de la permanence des conflits serait vouloir retirer à l’homme la moitié de sa condition. En revanche, prétendre atteindre la société cosmopolite comme un programme, à travers la politique, serait susciter un mélange préjudiciable de la morale et de la politique. Parce que nous sommes des créatures politiques, nous devons savoir que la paix universelle n’est qu’un idéal et non une possibilité de réalisation. Parce que nous sommes des créatures morales, nous ne pouvons nous contenter benoîtement des conflits sans espérer jamais les réduire au maximum. Le « règne des fins » ne doit pas aller jusqu’à constituer une eschatologie politique (qui existe aussi bien dans le libéralisme que dans le marxisme, et que l’on trouve au XIX° siècle jusque chez Proudhon), parce qu’alors il suscite une sorte de crase dommageable et irréaliste entre la politique et la morale. Mais l’espérance du bien ne constitue pas seulement une sorte d’exutoire pour un homme malheureux parce qu’englué dans les exigences triviales d’un monde conflictuel : elle engage l’humanité à avancer sans cesse vers son idéal, et par là à améliorer son monde dans le sens qui lui paraît le meilleur, même si elle ne parvient jamais à réalisation complète.

Ainsi, la paix est un idéal, et en tant que telle, comme l’espérance d’Epiméthée, elle mérite nos efforts plus que nos ricanements. Il est juste que nous fassions tout pour faire advenir une paix lucide, sachant bien qu’elle ne parviendra jamais à réalisation. En ce sens, l’aspiration à la société cosmopolite est une aspiration morale naturelle à l’humanité, et vouloir récuser cette aspiration au nom de la permanence des conflits serait vouloir retirer à l’homme la moitié de sa condition. En revanche, prétendre atteindre la société cosmopolite comme un programme, à travers la politique, serait susciter un mélange préjudiciable de la morale et de la politique. Parce que nous sommes des créatures politiques, nous devons savoir que la paix universelle n’est qu’un idéal et non une possibilité de réalisation. Parce que nous sommes des créatures morales, nous ne pouvons nous contenter benoîtement des conflits sans espérer jamais les réduire au maximum. Le « règne des fins » ne doit pas aller jusqu’à constituer une eschatologie politique (qui existe aussi bien dans le libéralisme que dans le marxisme, et que l’on trouve au XIX° siècle jusque chez Proudhon), parce qu’alors il suscite une sorte de crase dommageable et irréaliste entre la politique et la morale. Mais l’espérance du bien ne constitue pas seulement une sorte d’exutoire pour un homme malheureux parce qu’englué dans les exigences triviales d’un monde conflictuel : elle engage l’humanité à avancer sans cesse vers son idéal, et par là à améliorer son monde dans le sens qui lui paraît le meilleur, même si elle ne parvient jamais à réalisation complète.

Au centre de ce monde, se trouvent les rapports. Ces rapports sont directement constitutifs de la nature des êtres, ils priment sur l’individu et lui confère une identité spécifique, sans laquelle il n’en aurait aucune. L’humanité se constitue uniquement dans le cadre de ces rapports naturels avec les autres hommes, du reste parfaitement indépendants de la volonté humaine en ce qu’ils découlent directement de la nature. Ce monde est également un monde d’inégalités. Les « Anciens » ne connaissent pas l’homme un et unique, toujours et partout égal à lui-même, mais partent de l’idée qu’il y a des hommes entre lesquels existent des inégalités aussi naturelles que les rapports dans lesquels elles s’inscrivent et qui les sous-tendent. Ce monde est enfin un monde finalisé, un monde dont toutes les parties sont ordonnées vers des fins, des buts, des états qui constituent la pleine réalisation de toutes leurs potentialités. Chaque être inachevé n’est pas clos sur lui-même mais tend sans cesse vers son achèvement en ce qu’il est toujours ce qu’il est par rapport à d’autres êtres différents de lui et avec lesquels il constitue un univers.

Au centre de ce monde, se trouvent les rapports. Ces rapports sont directement constitutifs de la nature des êtres, ils priment sur l’individu et lui confère une identité spécifique, sans laquelle il n’en aurait aucune. L’humanité se constitue uniquement dans le cadre de ces rapports naturels avec les autres hommes, du reste parfaitement indépendants de la volonté humaine en ce qu’ils découlent directement de la nature. Ce monde est également un monde d’inégalités. Les « Anciens » ne connaissent pas l’homme un et unique, toujours et partout égal à lui-même, mais partent de l’idée qu’il y a des hommes entre lesquels existent des inégalités aussi naturelles que les rapports dans lesquels elles s’inscrivent et qui les sous-tendent. Ce monde est enfin un monde finalisé, un monde dont toutes les parties sont ordonnées vers des fins, des buts, des états qui constituent la pleine réalisation de toutes leurs potentialités. Chaque être inachevé n’est pas clos sur lui-même mais tend sans cesse vers son achèvement en ce qu’il est toujours ce qu’il est par rapport à d’autres êtres différents de lui et avec lesquels il constitue un univers.

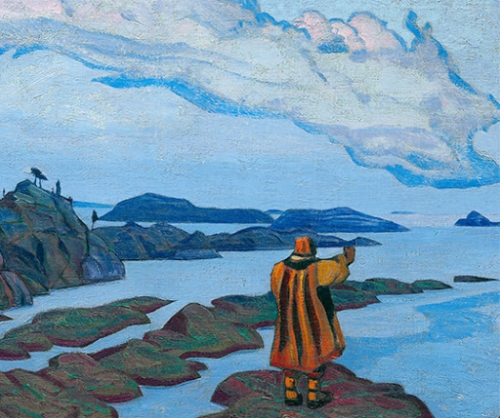

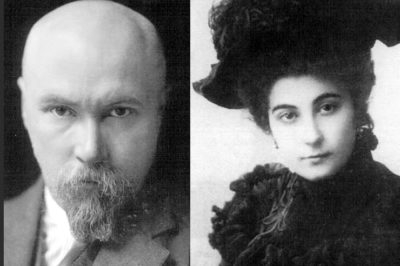

After leaving Russia, the Roerichs and their two sons had first gone to Scandinavia, then made their way to England, eventually arriving on the shores of America. But the United States was not their ultimate destination. Their actual goal was India. For some years after 1917, India – the Raj – was closely maintained by the British who were constantly on guard against infiltration by Russian Bolsheviks bringing their inflammatory thoughts of revolution. The Roerichs were clearly on the list of those not wanted. In time, the way did open for them to enter India and although they never knew it, they were continually kept under surveillance. This fact accounts for many of their hardships.

After leaving Russia, the Roerichs and their two sons had first gone to Scandinavia, then made their way to England, eventually arriving on the shores of America. But the United States was not their ultimate destination. Their actual goal was India. For some years after 1917, India – the Raj – was closely maintained by the British who were constantly on guard against infiltration by Russian Bolsheviks bringing their inflammatory thoughts of revolution. The Roerichs were clearly on the list of those not wanted. In time, the way did open for them to enter India and although they never knew it, they were continually kept under surveillance. This fact accounts for many of their hardships.