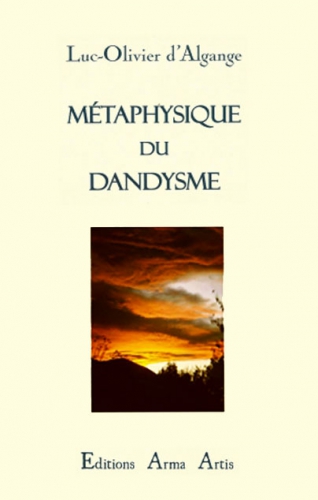

Le nouveau livre de Luc-Olivier d'Algange

Les Éditions Arma Artis, maison dirigée par Jean-Marc Tapié de Céleyran et spécialisée dans les écrits de sagesse (mystique ou philosophique), ont publié en juin 2015 Métaphysique du dandysme par Luc-Olivier d’Algange (ne pas confondre avec une étude savante qui porte le même titre, celle de l’universitaire Daniel Salvatore Schiffer, publiée en 2013). Le livre peut être commandé par chèque pour 18 € port compris (pour la France) à : Éditions Arma Artis, B.P. N°3, 26160 La Bégude de Mazence Cedex, France (pour d’autres pays, voir la page pour les contacter).

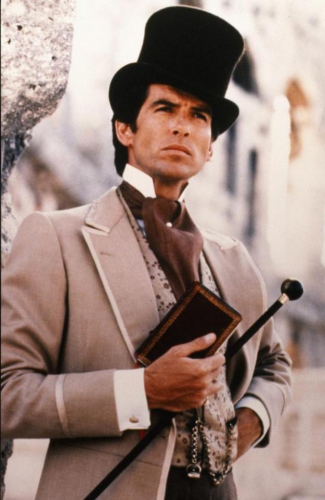

Qu'entend notre auteur par ce titre ? S'agirait-il de l’apologie d’une révolte esthétique cachant en son sein une crise de l’individualité dans la modernité ? Celle que, dans un ouvrage d’histoire littéraire, Émilien Carassus décrit ainsi : « Le dandysme repose sur une tension interne, un perpétuel effort d’invention. Par sa résonance éthique, il oppose aux défaillances possibles d’une volonté fragile la rigueur d’un constant rappel à l’ordre ; par sa résonance esthétique, il invite à la continuelle surprise, au choc initial de la bizarrerie sans lequel il n’est pas de beauté. Soustrait à la “répugnante utilité”, le dandy s’élève à une originalité faite de spiritualisme et de stoïcisme. (…) Le monde refuse toute unité à l’homme déchiré : le dandy s'efforce d'établir sur le plan esthétique, en se composant une attitude, cette unité autrement impossible. Être de défi et de refus, le dandy cherche sa cohérence dans la création d’un personnage. D’un personnage quasi fantomatique et de pur effet puisque son existence trouve sa seule garantie dans le regard d'autrui ; d’un personnage sans cesse menacé de destruction, puisque ce regard est un miroir vite obscurci. Le dandysme n’est dès lors qu'une “forme dégradée de l'ascèse” ; le dandy “joue sa vie faute de pouvoir la vivre”, en une continuelle provocation. Mais, dans cette attitude sans doute stérile, qui renonce à l’être pour le paraître, le dandy se pose en rival de Dieu et, dans son honneur, dégradé peut-être en point d’honneur, il condamne le Créateur au nom de la créature » (in : Le mythe du dandy, Armand Colin, 1971). L’emploi du terme “métaphysique” n'a ici rien de vain ou de galvaudé : il ne renvoie pas à une quelconque métaphysique des apparences (attribuée à tort à Nietzsche pour lequel l’apparence désigne apparition, pur paraître, et non corrélat d’une réalité idéelle) et sert encore moins à introduire pompeusement son sujet. Il nous convie à une parole méditante, celle qui interroge l'impensé de notre condition historique, celle qui dessine comme une chandelle dans le clair-obscur les formes de l’invisible. Le dandysme revêt une dimension métaphysique par son rapport à la modernité : il ne s’agit pas de savoir être de son temps mais de savoir se détacher d'un temps qui détruit tout participation à l’éternité, qui désagrège toute articulation organique entre immanence et transcendance. La révolte au cœur du dandysme n'est donc pas seulement esthétique mais aussi éthique et spirituelle. À cet égard, la lecture de cette méditation ne pourra que toucher celles et ceux pour qui l’appel à une sagesse vécue reste vital pour traverser une époque chaotique. Le style est certes celui d'un lettré mais chaque mot est pesé, et l’esprit qui y palpite transcende la lettre. En voici donc un extrait qui débute l’ouvrage :

Si l’on considère les possibilités de l’esprit humain au regard de ses exercices les plus généralement répandus, en travaux et distractions, on ne peut se laisser d’être surpris et attristé de l’écart d’intensité et de vastitude entre les mondes offerts et les mondes généralement parcourus. Une instance mystérieuse, et sans doute secourable, persiste en moi, contre l’argumentaire massif de notre temps, à voir dans cette disparité des possibles une anomalie et une défaite. Il semblerait qu’une tyrannie diffuse, mais non moins prégnante, s’évertuât, non sans efficace, contre ces ressources sensibles et intelligibles qui haussent la vie à l’existence, et celle-ci, en certaines circonstances favorables, à l’être, - et celui-ci, enfin, à ces régions subtiles et paradisiaques où, selon les mystiques persans, règne l’Archange Empourpré.

Si l’on considère les possibilités de l’esprit humain au regard de ses exercices les plus généralement répandus, en travaux et distractions, on ne peut se laisser d’être surpris et attristé de l’écart d’intensité et de vastitude entre les mondes offerts et les mondes généralement parcourus. Une instance mystérieuse, et sans doute secourable, persiste en moi, contre l’argumentaire massif de notre temps, à voir dans cette disparité des possibles une anomalie et une défaite. Il semblerait qu’une tyrannie diffuse, mais non moins prégnante, s’évertuât, non sans efficace, contre ces ressources sensibles et intelligibles qui haussent la vie à l’existence, et celle-ci, en certaines circonstances favorables, à l’être, - et celui-ci, enfin, à ces régions subtiles et paradisiaques où, selon les mystiques persans, règne l’Archange Empourpré. Passant d’un état d’hébétude devant des écrans, la pensée alentie ou rendue confuse par des drogues sans fastes, aux tristes procès affairés d’un activisme modificateur qui ajoute la laideur à la laideur, l’absurde à l’absurde, les hommes de ce temps semblent avoir pour dessein de passer, d’un mouvement unanime, à côté d’eux-mêmes et du monde.

À ce mouvement commun, grégaire, - qui est celui de la société elle-même, devenue un amas de subjectivités traquées et plaintives, nous devons la disparition de la civilisation et de la civilité qui ne survivent qu’au secret de quelques cœurs, assez hauts, assez téméraires, assez fous pour croire encore que la destinée des êtres humains ne se réduit pas à être les agents de la Machine qui va les réduire en unités interchangeables, -c’est-à-dire, les hacher menus.

***

Il n’est rien de plus facile que de dire le plus grand mal des dandies. Eux-mêmes, non sans constance, offrent, comme s’ils étaient des adeptes de Sacher Masoch non moins que de Brummel, les verges pour se faire battre. Arrogants, insolents, vains, immoraux, ostentatoirement inutiles, agaçants dans leurs mises comme dans leurs propos, égocentriques semble-il par vocation ou par décret, aristocrates sans fief, souvent soupçonnés par surcroît de mœurs incertaines et de sympathies pour des idéologies coupables ou réprouvées, ils se plaisent au plaisir de déplaire et ajoutent à leurs dédains intimes des signes extérieurs de mépris pour les braves gens, les gens moyens, qui sont légion, qui font masse, et dont on devrait savoir, si l’on veut survivre commodément dans ces temps sans nuances, qu’ils sont l’incarnation du Bien, du Progrès et de toutes les vertus démocratiques, - seules vertus. Toutes les autres étant tenues pour criminelles par les philosophes en vogue, les journalistes, et, autorités suprêmes en la matière, les présentateurs de télévision et les chanteurs de variété.

Le dandy, tel un condamné portant beau et marchant droit au moment de monter sur l’échafaud et faisant du spectacle de son impassibilité, un défi, et peut-être un enseignement, - on pourrait croire à le voir ainsi, faisant des bons mots au bord de l’abîme, que de très-anciennes vertus de courage et de bonté l’eussent élu pour intercesseur ultime, ou pour victime, comme les derniers éclats d’un feu mourant, escarbilles qui laissent dans l’œil quelques phosphènes, - images d’une grandeur humaine à jamais perdue.

Or Baudelaire, Barbey d’Aurevilly, Oscar Wilde, Mishima (le plus radical d’entre eux) furent aussi de grands artistes, des ascètes du Verbe dissimulant, sous le spectacle qu’ils consentirent à offrir (peut-être non sans bonté comme un signe adressé, malgré tout, à ceux qui ne peuvent ni ne veulent comprendre), et selon la formule de Nietzsche : « une provocation, un appel ».

Ce monde est aveugle, sourd, insensible que le Médiocre régente et, procustéen, réduit à sa mesure. Il nous voudrait sans pieds pour la promenade et sans tête pour la rêverie ou pour la spéculation. Les écrivains de ce temps, intimidés par tant de suffisance collective destinée à les convaincre de la vanité ridicule de leurs ouvrages, en sont venus à faire profil bas ou à se feindre au service de quelque intérêt général. Ils se mêlent des “causes” du temps, s’improvisent journalistes bénins ou vitupérateurs et font dans l’édifiant avec des pomposités moralisatrices généralement dirigées contre des confrères plus frivoles, libres ou talentueux. Tout dans leurs tristes arguties est machine pour faire croire qu’ils sont la voix d’autres qu’eux-mêmes, - enfin qu’ils représentent ! Leur fausse modestie qui se donne à contempler est de la pire outrecuidance. L’humilité leur manque et la force de reconnaître leur singularité et ce qu’elle doit aux influences diverses et lointaines dont ils sont les hôtes passagers. Une formule revient sans cesse dans leur bouche, comme une excuse d’être, une complaisance, une lâcheté : “un petit peu”. Ils sont “un petit peu écrivain”, ils pensent ceci ou cela “un petit peu”. Mieux vaut préciser, en effet, car celui qui n’est pas dans le “petit peu” est un méchant homme qui s’écarte de la norme commune.

Avouons-le, ces mitrailles de “petit peu” excèdent notre patience et nous recevons comme un ressac de fraîcheur et de simplicité de belle augure quiconque, avec une inopportunité soudaine, nous parle de grandeur ; car cette grandeur dite, évoquée, est l’espace où nous sommes reçus. La grandeur grandement reçoit ; elle ignore les jugements et les classements vétilleux ; elle se fie à une intuition qui remonte plus haut que sa cause.

Telle est l’humilité du dandy : face à l’arrogance du Médiocre, agent de l’opinion publique, il consent à se revêtir de la fragilité de l’humanité essentielle, de la brièveté de son éclat singulier et oppose visiblement à l’uniforme et l’uniformité des hommes sans visage, la sapience presque perdue d’une civilisation d’essences rares, de gestes exquis, - une langue enfin, à la fois natale et conquérante, qui sera jugée alambiquée ou baroque par les pratiquants de l’idiome schématique, vulgaire et las de la “communication”.

De même que le vêtement du dandy ne lui sert pas seulement à se couvrir ou à se parer, sa langue connaît d’autres raisons d’être que la communication ou la publicité ; elle entre en des nuances qui, pour exigeantes qu’elles soient et ordonnées à des disciplines mystérieuses, s’apparentent « aux merveilleux nuages » qu’évoquait Baudelaire, qui se meuvent en une liberté grandiose dans les hauteurs, selon des lois immenses où notre liberté se perd et se réinvente.

Asocial civilisé, libertaire cherchant à atteindre l’ordre le plus profond pour, d’une science prompte et sûre, le faire apparaître à la surface, ennemi de l’informe qui est le pire conformisme, le dandy va calmement à sa perte, sachant, selon le mot de Baudelaire, « être un héros et un saint pour soi-même ». Sa cause perdue cependant le fait légataire de la témérité qu’il eut à la défendre,- « force qui va ».

***

Sans doute le moment est-il venu, pour nous autres songeurs d’empires ou de royaumes intérieurs, de cesser de faire profil bas et de renoncer à cette trouble complaisance de nous excuser d’être. La modestie ostensible est un péché de vanité qui interdit à jamais d’atteindre à l’humilité, - dont le premier signe est de reconnaître ce que Dieu nous fit, c’est-à-dire à son image, uniques.

Ce n’est point une si petite chose, dans ce grand chaos planifié, que d’être un homme avec ses ressouvenirs et ses pressentiments. Ce n’est pas rien d’avoir des goûts et des dégoûts, un discernement intuitif qui nous guide vers les uns et nous éloigne des autres, qui nous offre la chance de préférer, et d’entrer en relation avec des objets de nos préférences au lieu de les réduire au rôle subalterne d’expériences. Ce n’est pas rien, et c’est même une chose bien grande et bien rare, digne d’éloges, que d’honorer ces préférences, ces civilités, et de raviver ainsi, dans le secret du cœur, le sens de la gratitude.

Baudelaire en donnant à son dandysme, ce « plaisir aristocratique de déplaire », ces décisives nuances héroïques et mystiques, témoigne au plus juste des longitudes morales et des latitudes métaphysiques qu’il nous reste à reconquérir si nous voulons être le principe d’un monde où nous cesserions de vivre misérablement, fût-ce au cœur du confort le plus apprêté. Car il est inutile de se leurrer, de feindre de vivre dans une civilisation et dans un monde. Les sarcasmes des dandies, leurs ironies cruelles, eurent au moins le mérite - si peu que nous les comprenions dans leurs sagesses et leurs dédains, - de nous déniaiser à cet égard.

Ce monde hargneux, discourtois, où la quantité règne, où l’on convoite des voitures moches, où l’on pousse, habillé d’un survêtement de sport, des “cadies” surchargés de nourritures aussi coûteuses qu’à peine comestibles, ce monde où l’on s’affale devant des écrans, ce monde ni ascétique, ni épicurien, serait à peine remarquable comme défaite insigne de l’humanitas s’il ne coïncidait avec la perte du langage, - qu’autrefois des hommes moins aveulis considéraient comme un don des dieux, voire comme leur émanation la plus certaine.

On s’est récrié devant la supposée “préciosité” des dandies, on s’est permis de médire de leurs façons, parfois, d’user de mots rares comme des gemmes enchâssées dans la syntaxe, livrés à tous les feux de la pensée et de l’imagination. C’était méconnaître l’archaïque, l’originelle beauté de leur fidélité, l’honneur ingénu qu’ils font aux mots d’exister et de resplendir, leur étonnement qui réveille celui des premiers hommes devant la puissance neuve des runes ou des hiéroglyphes.

À cet égard, comme à tant d’autres, le dandy (ne parlons pas des singes qui se répandent dans la mode et les mondanités) est bien le contraire d’un homme blasé de tout. S’il paraît quelquefois lassé, c’est de tout ce qui n’est pas tout, - de cette existence piteusement restreinte, tant dans le sensible que dans l’intelligible, qui nous est imposée avec toute la force irrésistible d’une inertie collective tombant, selon les lois de la pesanteur, vers la substance indifférenciée.

Une dose exquise de métaphysique ne saurait nuire aux considérations les plus désinvoltes qui soient. Être léger, ce n’est pas être frivole. Quelques « coups d’ailes ivres » sont nécessaires, et l’ivresse, qu’elle soit d’eau fraîche ou de vin, exige précisément la pureté des essences. Le dandy, servant le « démon des minutes heureuses » devra faire ainsi de chaque moment de sa vie une révolte de l’essence contre la substance et rejoindre au cœur de l’acte ou de l’art distingués, l’essence qui le distingue.

« Être un héros et un saint pour soi-même » n’est-ce pas, hors de toute représentation, de tout spectacle, éveiller, par quelque rituel, l’essence même de l’héroïsme et de la sainteté ? Il y a chez tout dandy de belle venue et de haute exigence, une révérence à quelque principe impersonnel dont le rite est l’expression et qu’il importera de servir, ainsi que de son courage, dans un combat contre l’informe et l’avilissement. Humble, et dans ce monde ruiné où il eut la disgrâce de naître, le dandy commence par lutter contre son propre avilissement ; mais ce combat pour soi, pour la « sculpture de soi », selon la formule de Plotin, est aussi, par l’exemple, un combat pour les autres, sans le mauvais goût de trop leur faire savoir.

Que serait le monde sans ces hommes de finesse, d’ordre secret et de nuances qui semblent ne servir que leurs goûts et n’aller qu’à leur guise ? À quelle vulgarité sans échappatoire le monde et la parole humaine eussent-ils été livrés ? Sans contredit à la marée sombre, nous eussions été engloutis, et nous le sommes presque, et ce n’est, en effet, qu’un « presque rien », un « je ne sais quoi », selon le mot de Fénelon, qui nous sépare du pur et simple anéantissement du Logos dans la “communication”. C’est l’exemple de la liberté conquise qui le rend possible et non les soi-disant “libérateurs” tout empressés de nous délivrer d’un despotisme moindre pour nous subjuguer à une tyrannie plus efficiente.

Le dandy, cultivant en lui les vertus stoïciennes et ascétiques d’une impersonnalité active, offre l’exemple de l’éthos le plus distinct et le plus radicalement contraire à l’individualisme moderne qui, de masse, exacerbe une subjectivité, généralement plaintive. La forme qu’il illustre et à laquelle il se dévoue, est une idée. Cette forme-idée, réfractaire à l’informe, est un legs, auquel le dandy, avec désinvolture, se sacrifie. Loin de croire valoir par lui-même, et faisant, selon la formule d’Oscar Wilde, de sa vie une œuvre d’art, il hausse la vie, la vie confuse, informe, plate et cupide à la forme désirée, platonicienne et désintéressée.

Détachée de la volonté qui la produit, au plus loin de la substance indistincte, au plus près de l’essence distincte, la vie comme œuvre d’art accomplit une métaphysique. Si le monde sensible est l’empreinte du monde idéal, s’il est écriture divine, n’est-ce point impie de vivre en bête repue ou en bête traquée ? Si le pouvoir nous est donné de nous exhausser hors de la nature, de voir, ou d’entrevoir, le sceau divin, l’Idée, privilège insigne et redoutable dont ne disposent pas les fourmis, les chiens ou les écureuils, ne serait-ce pas un devoir de n’y pas déroger ? Au demeurant, qu’est-ce que le “naturel” de ces gens hostiles aux artifices, sinon le plus commun et le plus vulgaire des artifices ? Si commun et si vulgaire qu’il menace à chaque instant de défaillir dans la plus torve barbarie.

Dans une époque bourgeoise, utilitaire et puritaine, le dandy se souvient, comme il peut, de temps empreints de formes sacerdotales et héroïques, non pour les imiter, ou se leurrer sur leur perpétuité, mais pour manifester, comme l’idée impondérable dans la forme visible, qu’elles ont trouvé en lui le plus fragile des refuges - dont la fragilité, œuvre d’un verrier alchimiste, pour cassante qu’elle soit, et parfois tranchante, garde mémoire de la haute flambée et des fusions cruelles d’une civilisation perdue.

***

L’extinction de la civilisation dans le carcan de la société, sous l’écorce morte de la société, pour évidente qu’elle soit aux hommes de goût, se laissera évaluer par ceux qui n’en sont pas saisis d’emblée d’horreur comme devant un charnier, par le progrès constant des interdits et la disparition proportionnelle des contraintes. Nous voici dans un monde où les aspirations les plus immémoriales et les mouvements les plus légitimes sont surveillés, bridés et punis mais où rien, vraiment rien, nous contraint à être un peu moins avachis dans la bêtise et l’ignorance la plus crasse. Le genre en est même bien considéré, tant “cool” que “démocratique”, - car il est entendu qu’il faut être “sans prétentions”.

On nous jette quelques colifichets technologiques, et vogue la galère des volontaires ! Google pourvoit aux mémoires inexercées ; tout s’oublie dans le meilleur des mondes amnésiques, sauf le ressentiment.

Que peuvent bien se dire des hommes et des femmes sans mémoire, ou de la seule mémoire qui leur reste, celle des griefs et des méfaits ? Ceux qui n’ont pas le bonheur d’avoir en mémoire, appris par cœur, quelques vers de Virgile ou d’Hölderlin, par ce cœur qui leur découvre, en ressouvenir de poèmes, les paysages et les visages aimés dans les heures heureuses, - ceux qui n’ont pas l’éloge au cœur de la mémoire, gardé par des Muses exigeantes, tourneront indéfiniment autour de leur Moi, dans un cercle de plus en plus réduit, comme l’âne attaché au piquet.

Les historiographes du dandysme ne remontent guère, dans leurs généalogies idéales, au-delà de Brummel ou du Prince de Ligne ; le dandysme serait le contemporain et l’alexipharmaque du poison bourgeois. D’autres, moins sociologues, voient en Alcibiade le parangon des dandies. Entre l’Antique et le Moderne, on pourrait trouver en Laurent de Médicis ou en Casanova des dandies d’instinct ou de fait. Au dandysme délicat de Robert de Montesquiou, on pourrait, en élargissant la notion, ajouter le dandysme sauvage d’Ungern von Sternberg, le dandysme luxueux de Barnabooth ou celui, ascétique, d’André Suarès, qui traverse l’Italie à pied en se nourrissant seulement de lait et de fruits. Certains dandies sont en mouvement, stendhaliens, d’autres sculptés dans quelque minéral rare, irréfragable, tel Stefan George. Certains défaillent à un parfum, ou sont réduits à l’inaction par un songe, d’autres, comme Claus von Stauffenberg, posent des bombes à bon escient. Ernst Jünger, lui, fut à la fois un homme enivré de synesthésies subtiles et un guerrier farouche. Les chemins de traverse sont nombreux et infinies les possibilités d’échapper aux normes vulgaires. Mishima met la même scrupuleuse attention choisir sa cravate que son sabre, à traduire, du vieux français, une pièce de D’Annunzio qu’à se forger un corps idéal par le soleil et l’acier.

La beauté, splendeur du vrai, resplendit en chromatismes divers, en des paysages désertés ou profus, en des âmes contemplatives ou actives, - et lorsque l’étau se resserre, lorsque les plafonds se rapprochent des planchers, lorsque pullule, comme disait Nietzsche, « la race du dernier des hommes », lorsque les temps, selon le mot de Witkacy, sont au « nivellisme », livrés aux prédateurs mous de la pensée calculante, quelques dandies apparaissent pour signifier leur désaffection des mœurs communes.

Ce monde livré aux gestionnaires (par surcroît incompétents) donne supérieurement raison à quiconque veut hausser et faire briller quelques-unes des possibilités offertes de la vie, - qu’elle soit sensible ou mystique, visible ou invisible, solaire ou nocturne, aurorale ou crépusculaire. L’âme du plus morbide des “décadents” est encore d’une vivacité infiniment plus ingénue, plus hespériale que la sinistre planification des hommes à oreillettes qui, vampires sans dents et sans apparat, amoindrissent en eux et autour d’eux l’existence aux dimensions dérisoires de leurs “plans de carrière”. Plutôt crever la bouche pleine de terre que de céder à leur règne. Plutôt la mort dans l’âme, mais avec une âme, que la survie sans âme dans cette planification morte.

À ne s’y point tromper, il s’agit bien là d’une combat à mort, où les forces adverses sont à tel point supérieures, en nombre, en quantité et en “technicité”, - si outrancièrement, ubuesquement et pompeusement supérieures, qu’elles en deviennent ridicules. Imaginons face à quelque élégante petite bête sauvage, un renard par exemple, non le concours, déjà un peu grotesque, d’une chasse à courre, mais soixante divisions de chars, avec fanfares, porte-avions, et ogives nucléaires. La planification moderne face aux rares hommes différenciés est de cet acabit. La puissance périt dans son triomphe, sous l’estocade du ridicule et du dégoût.

Il faut apprendre à se déprendre, non seulement en vertu de cette sagesse essentielle qui nous fait traverser la vie en nous détachant de ses atours, un à un, et jusqu’à l’ultime battement de cœur, mais aussi dans le pur présent, qui n’est jamais si vaste ni si favorable que lorsque nous refusons de céder à l’emprise que nos semblables, par une compulsion fatale, prétendent à exercer sur nous. La plupart des tracasseries de ce monde administratif, bancaire et technologique n’ont d’autres raisons d’être que de nous forcer à nous intéresser un moment à ceux qui en sont les agents. L’affaire est sérieuse nous disent-ils, imbus de leur importance, elle vous concerne au premier chef. Ils voudraient nous en persuader pour que nous leur prêtions notre oreille et prenions en considération leur “pouvoir”, ou ce qu’ils imaginent être un pouvoir. J’annonce ainsi, sans autres ambages, la raison d’être de cet ouvrage : rien d’autre qu’un éloge de la désinvolture. Tout sérieux est frivole et toute frivolité, affreusement sérieuse. Il n’est plus une seule raison d’être, individuelle ou collective, qui ne soit, par les nouveaux maîtres du monde, reléguée aux marges extrêmes. La désinvolture à leur égard équivaudra au retour à l’essentiel : ce jour de fin d’été aux légers feuillages de brume, cette jeune passante qui éveille en ma mémoire des vers d’Ibn ’Arabî :

« Son regard ayant tué,

Elle réanime par la parole

Comme si Jésus elle était

Quand elle rappelle à la vie.

Sa Thora, telle une lumière

Est la face brillante de ses jambes

Thora que je lis et que j’étudie

Comme si j’étais Moïse.

Prêtresse sans ornement

Parmi les filles des Grecs,

Sur elle tu contemples

Les lumières du pur bien. »

***

Si le monde moderne, sans que nous eussions à proprement parler de point de comparaison, puisque nous lui sommes contemporains depuis notre naissance, nous apparaît dans ses perspectives, ses modes de vie et de pensée, comme un monde étrangement rétréci, - tout y étant planifié par l’utilitarisme le plus vain et le plus abstrait (le travail devenant une distraction de l’essentiel, et la distraction, un travail, et même un bizness), si toute sollicitation supérieure en semble exclue, si les hommes y vivent généralement comme des créatures hébétées, - on ne peut s’empêcher de penser qu’il n’en fut pas toujours ainsi, qu’il ne s’agit là de rien de réel, et que ce « sinistre hypnotisme », pour reprendre le mot de Villiers de L’Isle-Adam, s’apparente moins à une fatalité ou à une nécessité invincible qu’à un mauvais sort que l’esprit humain eût jeté sur lui-même et dont il pourrait, à sa guise, se déprendre à chaque instant.

Force est de constater, hélas, que ce mauvais sort a sa durée propre qui excède la brève durée de nos vies individuelles. Il n’en demeure pas moins ce qu’il est : un pouvoir très-vague et très-vain dont les manifestations, aussi titanesques et planétaires que l’on voudra, n’existent et ne s’imposent à notre entendement que par l’immensité des mondes sensibles et intelligibles qu’elles nient.

L’œuvre d’Ibn ’Arabî nous entretient de cette immensité-là, qui n'existe pour nous que parce que Dieu voulut qu’elle existât pour Lui, trésor caché soudain révélé par la Création. Le génie individuel, certes, existe, mais il est, ce qu’oublia parfois le Romantisme, à l’exacte mesure de l’oubli de soi. Pour Ibn ’Arabî, comme pour Platon, la connaissance est réminiscence. Ce qui nous revient ainsi, vient par nous mais du monde lui-même, en resplendissements de beautés et de vérités. De cette vérité belle et de cette beauté vraie nous sommes les instruments. Au-delà du Calame est la main qui tient le Calame, et plus secrète encore que la main, est l’encre de la nuit des temps où plonge le Calame.

La réminiscence ravive un espace dont, emprisonnés que nous étions dans le ressassement de la subjectivité, nous étions exclus. Libératrice, au sens le plus haut du terme, elle nous restitue au Réel dans ses longitudes et ses latitudes, ses gradations, ses états et ses stations, son mouvement et son immobilité. Or, et c’est à cette élucidation vibrante qu’œuvre Ibn ’Arabî, l’essence de l’amour n’est autre que réminiscence. Dans ses plus beaux resplendissements le monde semble se souvenir de la puissance qui le fit apparaître : il est alors apparition à l’instant de l’apparition, absolue fraîcheur castalienne, recommencement du recommencement, anamnésis. Le temps qui vient sur nous comme une ondée de bénédictions n’est plus le temps profane, le temps linéaire de la durée ou de l’usure, le temps de l’action planificatrice, mais bien le temps de la contemplation, de l’accord, de l’hospitalité intérieure aux instigations ardentes et subtiles de la réminiscence.

Toutefois ce monde contemplé n’existe pas sans le contemplateur. Le contemplateur déploie par sa contemplation le monde contemplé, et celui-ci reçoit le regard qui le révèle à son essence, à sa divine antériorité. Le contemplateur et monde contemplé, qu’unissent des réminiscences en ressac, sont l’un à l’autre comme l’Amant et l’Aimée. Leurs sucs et leurs sèves se mêlent dans une essence intime, un œcuménisme de parfums.

Les plus obtus des agnostiques prennent volontiers argument contre la Théologie, de ce qu’elle nous entretient de l’enfer, du purgatoire et du paradis. Ces esprits schématiques, qui se vantent d’être “rationalistes” passent ainsi à côté de cette haute, vénérable et très-ancienne pragmatique, qui est à l’origine du Discernement, faculté, à la fois intuitive et intellectuelle qui nous permet, selon le langage de la Table d’Émeraude, de séparer le subtil de l’épais, et de nous orienter avec bonheur dans les troubles et les confusions de l’existence. À moins d’être déjà de ces « derniers des hommes » dont Nietzsche prévoyait et redoutait la venue, et s’il reste en nous quelque désir de lointain, de songes et d’étoiles, ou seulement le goût d’être là où nous sommes, en plénitude, si lors le « pareil au même », selon la formule de Renaud Camus, ne s’est pas installé dans nos cœurs comme une sournoise et tyrannique apologie de la médiocrité, il vient une seconde magique où nous reconnaissons qu’ici ou ailleurs, dans l’immobilité comme dans le mouvement, ce monde s’offre à nous dans une triple possibilité infernale, purgatorielle ou paradisiaque ; et que cette science suffit amplement à faire de nous, selon le juste principe du libre-arbitre, le plus malheureux ou le plus heureux des hommes ; à tout le moins à certains moments.

Contrairement à une idée commune, il n’est pas nécessaire d’être absolument mort pour savoir ce que sont l’enfer, le purgatoire et le paradis. Si tel était le cas, ces notions si familières nous seraient probablement inconnues, à moins que nous ne les supposions transmises par d’hypothétiques revenants. Or, une science nous est donnée en cette matière, variable, incertaine, comme l’est toute science, qui permet à chacun de s’en faire une image.

Une ambition belle, et, je gage, peu courue, serait avec la désinvolture humble qu’exigent les sujets profonds, d’esquisser la renovatio d’une sapience du Paradis, sinon dans son essence, du moins dans ses attributs. Qu’en est-il, de nos jours, du paradisiaque ? L’ennui est que là où nous sommes, il faut commencer par l’enfer. Passons vite, la description en est presque superflue ; cette contrée est la plus connue et la plus démocratiquement partagée. Chacun y travaille à son propre enfer et à celui des autres ; chacun travaille dans une infernale solidarité à passer à côté des éclats, des promesses, et à s’incarcérer dans cet individualité collective, dans cet collectivité individualisée, chacun accuse chacun de son malheur. Ce monde semble sans issue car il n’existe pas ; l’existence lui est refusée. On ne s’évade pas de ce qui n’existe pas ; on y fait apparaître ce qui est, et qui fait mal à force d’être beau, d’une beauté terrible, numineuse… L’effroi que nous en ressentons sera notre purgatoire. Ensuite, voyez comme il faut bien se hâter, se présente à nous le seuil du Paradis ; là où les hautes sciences théologiques et poétiques nous serons secourables.

Il ne s’agit pas de faire le paradis, de le planifier (ce qui se nomme paver l’enfer), mais de le laisser entrer dans le néant où nous nous sommes réfugiés par effroi des grands bonheurs.

Une conversion du regard est nécessaire, une sapience, voire une morale. Toutes nos volontés seront vaines si nous ne discernons pas ce qui en nous et, accessoirement, autour de nous, marque le fatal coup d’arrêt à la chance pleine de prodiges. Une Machine travaille, disions-nous. Le bruit de fond du monde moderne est son grondement sourd. Machine uniformisatrice, mue par le ressentiment fondamental du médiocre à l’égard du génie ou du talent qui lui échappent. Et ce ne sont pas seulement, et de moins en moins, tant ils deviennent indiscernables, le génie et la talent individuels qui sont l’objet de la vindicte du médiocre, mais aussi le génie des lieux, des peuples et des langues, dont le génie individuel n’est que l’intercession. La Machine travaille, sans relâche, avec son insistance de Machine, à détruire tout ce qui, dans la haute culture européenne fut l’intercession des génies favorables orientés vers l’exercice magnifique de la vie.

Le fondamentalisme démocratique n’a pas fait disparaître le pouvoir et l’abus de pouvoir, le népotisme et l’accaparement, il s’est appliqué à les placer dans les mains les plus médiocres, les plus irresponsables et les plus illégitimes, - et cela non seulement à la tête de l’État, mais partout, dans les plus infimes et plus insignifiantes occurrence du monde social. Le moindre guichetier est un despote. Le plus ridicule notable de province, avec quelques accointances politiques et un peu d’argent, peut abuser de tout et de tous, comme le seigneur féodal le moins scrupuleux, à la différence que sa place fut conquise par quelque ruse et non par le sang ; et son nom jamais n’aura à répondre de rien, car il n’est point un maître auquel on peut demander des comptes, mais un “agent”. Un dispositif est ainsi mis en place, dans un consentement général, qui bétonne toute expression ou transmission du génie (terme, on l’aura compris, que nous n’utilisons pas dans son acception néoromantique de subjectivité exacerbée mais, tout au contraire, d’abandon à de plus vastes et calmes desseins, de plus lointaines et profondes fidélités).

Il nous reste, à nous qui sommes héritiers de toutes les outrances modernes, à réinventer le moment présent, - à lui redonner cette teneur, ce timbre, cette couleur, ce vibrato. Il nous reste à revenir au cœur du temps, au cœur ardent. Il nous reste à inventer des “feux légers”. Que la vie ne soit pas survie asservie à des finalités quantifiables mais une suite de feux légers, et peu importe, et tant mieux, si nous y disparaissons sans laisser d’autres traces que le ressouvenir d’une flamme blonde, insolente, à peine discernable dans le faste du jour !

Le monde moderne qui ne croit plus au péché originel, ni à Dieu, ni à rien, semble pourtant devoir son existence à la seule volonté farouche de nous faire expier, ici et maintenant, tous les bonheurs vécus ou possibles. Sans doute le Moderne soupçonne-t-il que chaque bonheur est une réponse à une prière, une flamme allumée dans l’oraison. Cette évidence, insupportable à son outrecuidance mécréante, le conduit à nier, non seulement la surnature, mais la nature sensible elle-même qui en est l’empreinte.

À l’oraison, le Moderne opposera la volonté, puis la volonté de volonté, crispation maniaque, qui détruit sans anéantir, qui détruit en encombrant. Voyez comme les êtres humains sont devenus encombrés, comme ils respirent mal, comme il se supportent difficilement, comme ils se trouvent toujours offensés, offusqués, victimes, rats traqués les uns par les autres, et comme ils se laissent peu de temps pour être, ou, plus exactement, selon la belle formule d’Heidegger, pour être là, dans « l’éclaircie de l’être », dans la clairière paradisiaque.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Lichtmesz: Vielen Dank an Herr Ladurner, dass er an diesen wichtigen Roman erinnert hat, der besonders die Leser der ZEIT erfreuen wird, wobei mir scheint, dass er nicht viel nachgedacht hat, als er

Lichtmesz: Vielen Dank an Herr Ladurner, dass er an diesen wichtigen Roman erinnert hat, der besonders die Leser der ZEIT erfreuen wird, wobei mir scheint, dass er nicht viel nachgedacht hat, als er

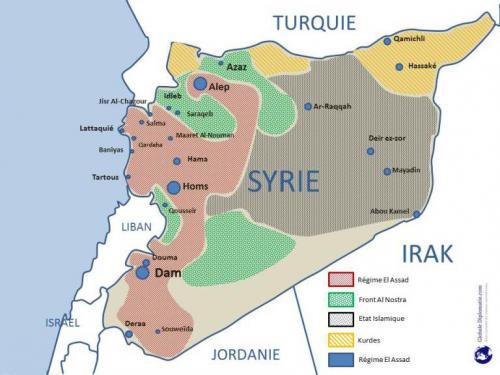

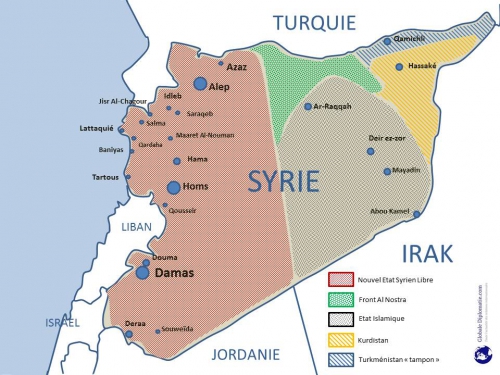

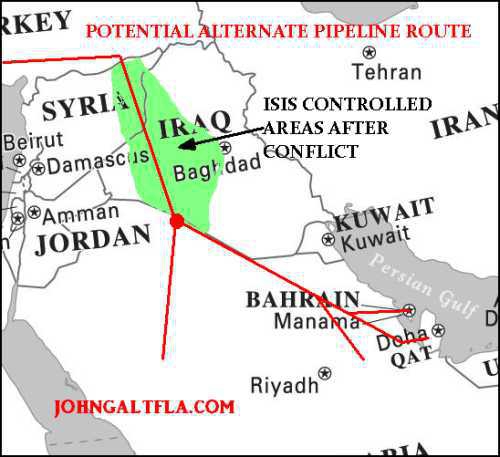

Le gazoduc Qatar-Turquie est un projet allant du champ irano-qatari «South Pars / North Dome» vers la Turquie, où il pourrait se connecter avec le gazoduc Nabucco pour fournir les clients européens ainsi que la Turquie.

Le gazoduc Qatar-Turquie est un projet allant du champ irano-qatari «South Pars / North Dome» vers la Turquie, où il pourrait se connecter avec le gazoduc Nabucco pour fournir les clients européens ainsi que la Turquie.