Matthias Storme

La liberté la plus fondamentale: la liberté de discriminer

Honorable assemblée,

Au moment où il est question d’attribuer le Prix de la Liberté, il est assez convenable de réfléchir à l’état de notre liberté et aux conditions de son développement. Je souhaiterais notamment exposer les raisons pour lesquelles la liberté de discriminer est une liberté fondamentale, et même la plus fondamentale des libertés, du fait que, sans cette liberté, la plupart des autres libertés fondamentales n’existent tout simplement pas. A cet effet, il me faut d’abord rappeler ce que sont les bases des libertés fondamentales. Il faut, en effet, les considérer au pluriel: mon titre déjà donne à supposer qu’il n’existe pas une seule liberté, mais plusieurs libertés. Il s’agit là de l’expression de ma conviction que la liberté ne repose pas sur un principe abstrait, auquel on peut confronter le comportement humain ou qu’on peut imposer, mais sur une série de libertés concrètes, d’acquis provenant de combats historiques ou de développements, qui ne vont jamais de soi, mais qui doivent à chaque fois être défendus et rétablis. Nous qualifions de fondamentales certaines de ces libertés, telle la liberté de conscience, la liberté de la personne, la liberté religieuse, la liberté d’association, la liberté de travailler, la liberté d’enseigner, le libre examen (la liberté d’investigation).

Liberté, totalitarisme et doute

Ces libertés ne sont donc jamais définitives et les libertés acquises peuvent être menacées par de nouveaux développements sociaux. Dans leur forme concrète, elles ne sont pas universelles, mais le produit d’une histoire particulière, l’histoire de notre civilisation occidentale.

Bien qu’elles soient le résultat d’évolutions séculaires, il existe quelques moments-clé dans cette histoire, dans notre histoire. Dans un essai admirable -que je dois d’ailleurs à mon collègue Boudewijn Bouckaert de connaître - ‘Qu’est-ce que l’occident’(1), Philippe Némo distingue cinq évolutions-clé qui ont été les plus marquantes pour la civilisation occidentale: la cité grecque, le droit romain, l’eschatologie biblique, les réformes grégoriennes et les révolutions modernes. Parmi celles-ci, les éléments les plus importants pour mon thème d’aujourd’hui sont:

- l’institution de l’autorité de la loi dans la cité grecque : the rule of law, not of men;

- le développement du droit privé, dont la propriété privée, par les Romains;

- la distinction entre l’ordre civil (territorial) et l’ordre spirituel, avec pour chacun leur légitimité propre dans la chrétienté occidentale;

- le développement de la tolérance religieuse et des libertés fondamentales dans les temps modernes.

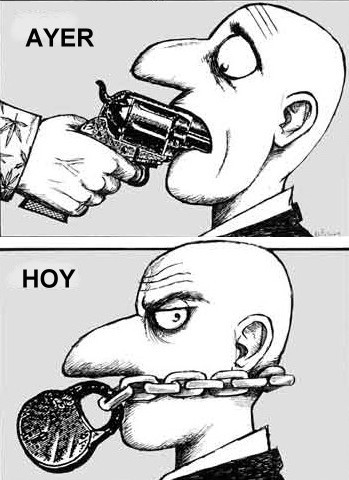

Cette évolution, qui ne s’est pas produite de manière rectiligne, n’a jamais été définitivement acquise et est régulièrement menacée par d’autres tendances sociales. Au 20e siècle, cela s’est produit principalement sous les diverses formes de totalitarisme qui sont parvenues au pouvoir: le bolchévisme et le national-socialisme. Il se présente aujourd’hui une nouvelle variante du totalitarisme, une nouvelle intolérance religieuse, l’eureligion de la non-discrimination.

C’est pour cette raison qu’il est de la première importance, pour le maintien de nos libertés, d’étudier les caractéristiques du totalitarisme et de les évaluer avec exactitude. Sont à cet égard des ouvrages de référence ‘The origins of totalitarianism’ de Hannah Arendt, ‘La tentation totalitaire’ de Jean-François Revel et ‘Mémoire du mal, tentation du bien’ de Tzvetan Todorov.

Bien que le totalitarisme ne puisse pas être contenu dans une seule définition ou dans des caractéristiques définitives, quelques constantes peuvent quand même en être dégagées: une claire hiérarchie du pouvoir, le rejet de toute autre légitimité et la distinction entre le droit et la morale, une autorité qui contraint le citoyen à tendre vers le bien qu’elle définit, une autorité qui ne se préoccupe pas seulement des comportements, mais également des motivations du citoyen, etc. Avant toute autre chose, le totalitarisme se caractérise par une claire distinction entre le bien et le mal: le bien doit être imposé et le mal ne peut être toléré mais, doit être combattu. Le contraire du totalitarisme -que nous l’appelions démocratie ou toute autre chose- ne pourra dès lors jamais se présenter sous une autre forme de simplisme. Il ne pourra jamais avoir la même univocité et la même incontestabilité que la pensée totalitaire. Mieux encore: lorsque des notions telles que démocratie, droits de l’homme, tolérance et autres sont devenues des notions univoques, qui échappent ainsi à toute mise en doute, nous avons là l’indication la plus claire qu’il s’agit du déguisement d’une nouvelle forme de totalitarisme. Car ‘lorsque le fascisme reviendra, il le fera sous le sigle de l’antifascisme’.

L’antithèse du totalitarisme doit avant tout être recherchée dans la disposition à penser de manière articulée, à donner suffisamment d’espace au doute et donc au débat, à ne considérer ou ne promouvoir aucune évolution comme étant irréversible, à accepter qu’il n’y ait pas qu’une seule direction dans laquelle les braves gens peuvent progresser (2).

Cela ne nous contraint pas, bien sûr, au doute absolu, comme l’âne de Buridan, qui se trouvait à égale distance entre deux picotins de foin et qui est mort de faim, parce qu’il ne trouvait aucun argument déterminant pour aller vers l’un plutôt que vers l’autre. Un doute relatif peut, en effet, parfaitement être pensé et même institutionnalisé. Mieux encore: le doute doit même être institutionnalisé dans des formes concrètes, imparfaites, pour ne pas dégénérer lui-même dans l’absoluité du relativisme.

La tolérance comme notion-clé

La notion-clé de notre expérience occidentale dans cette manière de penser est la notion de tolérance. Il s’agit d’autant plus d’une notion-clé que la tolérance peut, en se haussant jusqu’à un absolu, dégénérer en une intolérance absolue (3).

La clé est à trouver dans la définition scolastique qu’en donne Reimond de Penaforte dans sa Summa de Iure canonico (vers 1123) (4): Minus malum toleratur, ut maius tollatur, un mal est toléré, parce que le combattre entraînerait un mal plus grand que le supporter. Il ne s’agit pas là d’une pensée simple: que quelque chose de mal puisse exister et doive quand même être admis, au motif que le combattre entraînerait un mal plus grand que le mal qu’on combat. Mieux encore: la portée exceptionnellement vaste de cette conception intellectuelle ne devrait pas, je crois, être sous-estimée. L’art de la tolérance ne consiste pas, en effet, à tolérer des choses qu’on considère comme bonnes, mais bien à ne pas combattre ce qu’on considère comme mal d’une manière telle que le combat serait pire que le mal. Selon l’expression de Todorov, la tolérance est ‘le sentier étroit’ (5) entre deux précipices:

- d’un côté, on trouve l’intolérance classique, qui consiste dans la surtension de soi-même: formes de racisme et de xénophobie, formes de haine idéologique, etc;

- de l’autre côté, on trouve la perversion de la tolérance en une anti-tolérance: lorsqu’on interdit à d’autres de trouver mal ce qu’ils doivent tolérer et de trouver meilleures ses propres valeurs et que quelqu’un soit contraint de trouver les conceptions que d’autres ont du bien équivalentes à ses propres conceptions. Avec cette perversion de la tolérance, la défense de conceptions personnelles est criminalisée comme étant une offense aux idées des autres, et cela se produit dans des domaines de plus en plus étendus: la défense de sa propre culture est stigmatisée comme étant xénophobe, la défense de conceptions morales relatives à la vie privée à l’encontre d’un subjectivisme moral absolu comme étant homophobe et la défense de sa propre religion comme étant islamophobe. Cela débouche, selon le mot d’Alain Finkielkraut, sur ‘une tolérance qui finalement ne tolère qu’elle-même’ (6). Le mal n’est-il d’ailleurs pas toujours la perversion du bien ?

La société démocratique

La société moderne occidentale s’est constituée dans les formes spécifiques dans lesquelles la tolérance a été institutionnalisée. Cela s’est produit, d’une part, par l’acceptation que plusieurs ordres juridiques particuliers (nationaux ou régionaux) coexistent les uns à côté des autres sur pied d’égalité, chacun sur son propre territoire et, d’autre part, par l’institution de libertés fondamentales pour les habitants individuels de ces territoires. Cette dernière institution impliquait le développement d’une société civile, qui a conquis sur le roi et sur l’église un espace privé aussi bien que public. Notre démocratie moderne, basée sur des libertés, repose ainsi sur un équilibre complexe, dont les caractéristiques sont les suivantes:

- le monopole de la violence est réservé au pouvoir public, qui seul peut imposer manu militari des règles de comportement;

- en revers à cette médaille, le principe de légalité, qui interdit au pouvoir public de décider autrement qu’à partir de règles générales égales pour tous et définies au préalable (le pouvoir ne peut pas décider ‘à la tête du client’, ne peut pas imposer des règles individuelles, ne peut pas discriminer au sens de traiter inégalement sans le justifier de manière objective et raisonnable):

- et, en corollaire, l’endiguement du pouvoir par l’institution de libertés fondamentales, en particulier la liberté de conscience et d’expression, la liberté d’association et de religion (séparation de l’église et de l’état) et la liberté de réunion, la propriété privée.

Ces libertés ne sont pas seulement, ou pas au premier chef, des droits subjectifs individuels, mais des institutions d’intérêt général, comme cela ressort d’ailleurs clairement de la Constitution belge de 1831. Celle-ci dispose, par exemple, que chacun jouit de la liberté personnelle et de la liberté d’expression et de religion, mais que ‘La liberté de la personne est garantie’ et ‘La liberté de culte, l’exercice public de celui-ci, de même que la liberté d’exprimer son opinion en toute matière sont garanties.’ C’est précisément grâce à ces libertés que les individus peuvent se développer d’une autre manière que par leur droit à l’application de la règle. Ils reçoivent la liberté de s’associer, dans des liens ou des institutions sociaux, d’attribuer du sens (dont la culture), de transmettre des informations (dont l’enseignement), de pratiquer la sollicitude et la solidarité. C’est dans ces relations que se sont épanouis des valeurs (culturelles, pédagogiques, humanitaires, …) et un sens à notre vie. Parallèlement aux relations dont on est partie par nature, plus précisément par parenté, interviennent d’autres relations librement nouées qui jouent un rôle important à l’égard de ces valeurs.

La plus-value énorme qu’apportent ces libertés, aussi bien par comparaison avec une société purement fondée sur la parenté qu’avec une société totalitaire, n’est guère contestée. Pourtant, les conditions essentielles à cet apport ne sont pas reconnues et elles sont aujourd’hui, en Europe, mises de plus en plus en péril. Elles concernent le rapport, et plus particulièrement la distinction, entre le droit et l’éthique (morale, bonnes mœurs), de même qu’entre les pouvoirs publics et la société civile (secteur public et secteur privé).

Distinction entre le droit et la morale

Une société démocratique édifiée sur des libertés requiert en tout premier lieu qu’on fasse la distinction entre droit et éthique, morale ou correction. Ceci implique aussi bien que beaucoup de ce qui est tenu par la majorité comme étant incorrect soit toléré, et aussi bien que chacun puisse trouver incorrect ce qui est permis ou même encouragé sous la forme de règles de droit par la majorité. La démocratie s’appuie sur la conviction que, pour un nombre très important de comportements humains, interdire même des comportements qui sont considérés comme incorrects ou immoraux par la majorité constitue un mal plus grand que les tolérer: in dubiis libertas. Cette tolérance fait toutefois défaut non seulement lorsque des comportements ou des opinions traditionnellement considérés comme incorrects sont interdits, elle fait bien sûr également défaut lorsqu’il est interdit de combattre comme immoraux, avec des moyens non-violents, des comportements qui sont légalement autorisés.

La liberté d’expression particulièrement

Permettez-moi, avant de pousser plus avant l’analyse des aspects pervers du non-respect de la distinction entre droit et éthique, de souligner entre temps l’importance particulière des libertés de conscience, d’expression et d’association. Alors que de manière générale des restrictions raisonnables sont possibles et même nécessaires à la liberté sur le plan des comportements, plus précisément pour la protection des droits d’autrui, cela vaut beaucoup moins pour l’expression des opinions, raison pour laquelle la liberté doit s’appliquer -en principe à toutes- mais tout particulièrement aux expressions d’opinions considérées comme incorrectes.

Est encore plus radicale la liberté de conscience: là où un pouvoir démocratique a le droit, dans certaines limites, de réglementer nos comportement, il n’a aucun droit de coloniser nos pensées. Die Gedanken sind frei; ce qui se passe dans la tête des gens ne concerne pas le pouvoir et, dans une société démocratique, les intentions des citoyens ne peuvent pas servir de fondement à une sanction pénale (autre chose étant, et étant effectivement relevant, que certains comportements soient le fait d’une mauvaise intention ou d’une négligence (7)).La liberté d’expression doit donc être tout à fait absolue. Je ne voudrais pas non plus absolutiser la distinction entre cette liberté et les autres, telle la liberté de religion, la liberté de se réunir pacifiquement, la liberté de pratiquer le commerce ou l’industrie, de jouir paisiblement de la propriété privée et toutes les autres libertés. Mais il existe quand même entre elles une différence importante. Il y a à cela plusieurs raisons

- La liberté d’opinion et d’association a, en effet, été restreinte dans notre régime actuel par les nouvelles lois de contrainte, essentiellement dans la mesure où l’expression d’une opinion constituerait une ‘incitation’ à quelque chose, et non plus seulement, comme par le passé et sous des conditions très restrictives (la diffamation), pour le contenu de l’opinion elle-même. Pourtant, sauf dans le cas d’usage de violence ou de contrainte, entre l’incitation à commettre quelques chose et l’acte commis, il y a encore place pour la libre volonté de la personne qui est incitée. Il y a là une différence essentielle avec les comportements qui causent un dommage par eux-mêmes, ou avec le fait de contraindre quelqu’un d’autre à causer un dommage (auquel cas il ne s’agit plus d’inciter, mais de contraindre, ce qui se situe dans un tout autre registre, car alors la liberté de celui qui est contraint est en cause). A une société qui reconnaît dans la personne un être doté d’une libre volonté, il est impossible d’assimiler une expression de nature à inciter à un comportement illicite, mais sans y contraindre, avec ce comportement illicite lui-même –d’autant moins qu’on puisse encore parler d’une société démocratique lorsque l’incitation à des comportements incorrects, mais non illicites, peut être punie (comme c’est le cas en Belgique aujourd’hui).

Un état démocratique n’interdit donc aucune expression d’opinion en tant que telle. Sauf dans le cas elle où atteint une personne, prise individuellement, dans sa dignité personnelle, individuelle. Mais c’est un non-sens de rendre punissable l’offense faite à un groupe. Il y a une différence fondamentale entre des propos qui offensent ou calomnient de façon générale et vague et ceux qui offensent ou calomnient une personne déterminée ou également une personne déterminée individuellement. Le droit à la bonne réputation qui peut justifier une restriction à la liberté d’expression est un droit individuel. Ce n’est pas un droit collectif, d’autant moins qu’il apparaîtrait que ce droit collectif ne vaudrait que pour certains types de groupes. Il est contraire à l’égalité des citoyens d’étendre ces restrictions à la liberté d’expression, qui protègent les droits d’individus, aux fins de protéger des ‘groupes’. En procédant de cette façon, on accorde à ces groupes -notamment à des groupes bien organisés qui parviennent à se faire reconnaître comme un groupe outragé ou discriminé- toutes sortes de droits collectifs dont ne bénéficient pas le groupe des citoyens ordinaires. Il n’est donc pas possible que des expressions d’opinion soient prohibées parce qu’elles seraient offensantes pour un groupe de personnes, et non pas pour une personne déterminée. J’observe, d’ailleurs, que toutes sortes de sentiments collectivement offensés sont aujourd’hui à l’évidence bien mieux protégés que, par exemple, le sentiment national des Flamands, lequel pour toute une série de faiseurs d’opinion est quotidiennement sujet à suspicion -sans pour autant, pour être bien clair, que je mette en doute leur liberté juridique de le mettre en question.

Cela veut-il dire que nous devons tolérer les opinions incorrectes ? Oui et non. Nous ne pouvons pas les combattre sur le plan juridique, mais nous le pouvons parfaitement avec notre discours et tout autre comportement non-violent. Si quelqu’un a le droit d’exprimer des idées incorrectes, j’ai en effet également, de mon côté, le droit fondamental de discriminer cette personne (voir plus loin). Ce qui me paraît le plus dérangeant dans le débat sur la liberté d’expression (8), c’est cette distinction qu’on opère entre ce qui est éthiquement justifié et ce qui est juridiquement toléré, de même que l’idée que la notion juridique de liberté d’expression recouvre par essence également la liberté d’exprimer les opinions les plus incorrectes.

L’interdiction, par le moyen d’une loi ou d’un juge, d’exprimer une opinion incorrecte est, en toute hypothèse, un mal plus grand que cette expression elle-même, pour autant qu’il ne s’agisse que de l’expression d’une opinion: «Le dommage que la parole libre va immanquablement occasionner est le prix qui doit être payé pour le droit le plus important que connaisse une société libre.» (J. GRIFFITHS, ‘Meer fatsoen en minder recht‘, NJB 2004). Il va de soi que les contradicteurs, qui jugent cette opinion incorrecte, jouissent eux aussi de la même liberté. Chacun a le droit de dire que Buttiglione est un homophobe, tout comme j’ai le droit de qualifier de phobomane intolérant et dangereux celui qui l’accuse d’homophobie. Mais dès lors que notre homophobie éventuelle devient un délit d’opinion, nous ne vivons plus dans une démocratie, mais dans un état totalitaire.

D’ailleurs, selon mon opinion, les expressions d’opinion ne sont non seulement pas à prohiber en tant que telles sur le plan juridique, mais elles ne doivent pas non plus être trop promptement qualifiées d’immorales sur le plan éthique. Comme l’écrivait l’anthropologue du droit anglo-néerlandais précité John Griffiths, l’expression abusive –qui donc selon lui ne peut pas être limitée par l’état, mais peut parfaitement être contestée en tant qu’incorrecte par les citoyens- ne peut pas consister dans la pensée qui est à la base de l’expression, mais seulement dans «la manière inutilement blessante dont cette pensée est exprimée. Et l’inutilité ne réside pas dans la peine que cette pensée peut causer, mais dans l’absence de toute plus-value de communication apportée par les mots ou les images qui causent cette peine inutile: des propos orduriers, des termes lourds de significations disqualifiantes tels que ‘nazi’, des textes sacrés tatoués sur des dos nus, etc.» (fin de citation) Qu’on soit ou non d’accord avec ce dernier exemple, le cœur du problème peut difficilement être mieux exprimé.

On ne demanderait pas mieux que toutes les expressions d’opinion se contiennent dans les limites de la correction. Mais comment peut-on dire dans le même temps qu’il était parfaitement incorrect de la part de Théo van Gogh de parler de baiseurs de chèvre -ce qu’il a effectivement fait, même s’il ne s’agissait que d’une allusion à une recommandation faite par l’ayatollah Khomeini- et mener parallèlement dans les écoles des campagnes officielles qui font la promotion du langage grossier et proposent toutes sortes de corps nus enlacés sans la moindre plus-value communicationnelle.

- La liberté d’expression a, par ailleurs, une fonction politique essentielle. Plus précisément, il est de la première importance que les citoyens puissent mettre en question les règles de droit, à condition qu’ils ne les violent pas entre temps, même dans l’hypothèse où ces règles auraient été consacrées au rang des droits de l’homme. Donc éventuellement un plaidoyer pour abroger la CEDH, ainsi que Geert Wilders en a tenu un au niveau de l’Etat néerlandais, ou un plaidoyer pour la modification des droits fondamentaux dans notre Constitution. Et pour ce qui est de cette dernière, je vise ici, bien sûr, une modification dans un sens non-socialiste. Car, pourquoi ne pourrions nous jamais modifier les textes relatifs aux droits fondamentaux que dans une seule direction -toujours plus socialiste- et jamais dans une autre direction ?

Et bien cette liberté a été supprimée dans les régimes belge et européen. Il s’y trouve de plus en plus de règles de droit qui sont à ce point absolues, qu’elles ne doivent pas seulement être respectées, mais qu’elles ne peuvent même pas être mises en question et sont donc élevées au rang de dogmes théologiques. La Cour d’appel de Gand a jugé, dans un arrêt fameux du 21 avril 2004, que le simple fait d’argumenter en public pour une modification discriminatoire de la loi (il s’agit d’une modification légale basée sur une distinction qui n’est pas justifiée d’une manière raisonnable et objective) est déjà constitutif d’un délit (9). Les textes de la CEDH et de la Charte des droits fondamentaux dans la constitution européenne sont aujourd’hui consacrés comme étant des textes saints, qui peuvent encore à la rigueur être tatoués sur un dos nu, mais dont la remise en question est interdite et même pénalement sanctionnée. On en trouvera l’illustration dans la disposition de la Charte des fondements de la constitution européenne relative à la prévention de l’exercice abusif (article II-54), qui prévoit qu’aucun de ces droits et libertés ne peut être exercé pour en supprimer un ou pour le restreindre. Lorsqu’on sait qu’entre temps tout ou presque a déjà été élevé au rang de droit de homme, tel par exemple le droit à des congés payés, cela signifie que, après que cette constitution aurait été approuvée, il n’y aura plus de liberté de s’exprimer pour contester l’opportunité des congés payés. C’est cependant un non-sens absolu que de considérer tous les droits de l’homme comme égaux par nature et de leur attribuer un même statut. Pour moi, cette seule disposition est déjà suffisante pour rejeter cette constitution, parce qu’elle consacre une forme nouvelle de totalitarisme, une nouvelle espèce de théocratie. Cette disposition doit également nous amener à écarter comme catégorie unitaire simplificatrice tout discours sur ‘les’ droits de l’homme.

Assimilation perverse du droit à la morale

La distinction à faire entre droit et morale n’est pas seulement une condition d’existence des libertés fondamentales, c’est également une condition de praticabilité du débat éthique et de l’activité morale elle-même. Tendre à confondre le droit et la morale est particulièrement néfaste, pour deux raisons qui ne sont contradictoires qu’en apparence:

- d’une part, cela aboutit à élever trop de règles de bienséance au rang de règles contraignantes -hypertrophie de la morale-, ce qui tend à asphyxier le débat moral par l’imposition d’une trop grande uniformité;

- à l’inverse, cela conduit à ce que les règles de bienséance qui ne sont pas contraignantes perdent toute dimension morale. Ce dernier aspect constitue la perversion, traitée plus haut, de la tolérance, qui rend impossible aux citoyens d’encore contester de manière non-violente des comportements qu’ils considèrent comme immoraux en les contraignant à trouver également moral tout ce qui est légal.

Celui qui commence par interdire légalement tout ce qui est incorrect finit bientôt par considérer comme correct tout ce qui n’est pas interdit par la loi. La distinction entre droit et morale ou correction est dès lors une condition indispensable de praticabilité pour tout débat éthique. Il est, par ailleurs, de la première importance pour la société que la légitimité de la puissance publique ne se réduise pas à sa conformité à l’ordre moral. Roger Scruton a, dans The West and theRrest, admirablement décrit comment un des problèmes les plus fondamentaux du monde arabe consiste précisément dans le fait que les pouvoirs publics n’y ont jamais possédé une légitimité autonome et n’en ont jamais eue que dans la mesure où ils ont respecté et fait respecté la loi religieuse, (sharia). Selon mon estimation, nos fondamentalistes des droits de l’homme ne sont guère mieux que les wahhabites et ils ont leur propre doctrine takfir: un état qui ne respecte pas leur conception des droits de l’homme doit être taxé d’illégitimité. Bien que je doive reconnaître que j’ai de la peine à ne pas me conformer à cette doctrine et à considérer moi aussi notre état comme illégitime…

Bien entendu, cela ne peut pas être un objectif d’avoir un ordre juridique qui soit en contradiction avec la morale, mais c’est précisément parce que la tolérance est une vertu morale qu’il est tout sauf immoral, mais essentiellement éthique justement, de ne pas imposer avec des prescrits et des interdits légaux (et donc dans bien des cas avec violence) la moralité dominante (qui n’est que celle de ceux qui détiennent le pouvoir). Un ordre juridique qui tolère des opinions et même des conduites malséantes, voire immorales est dans le même temps un ordre moral, car il exerce la vertu de tolérance; il pratique une morale plus complexe que la morale simpliste qui juge que tout ce qui est incorrect doit être réprimé par le bras des juges et des inquisiteurs, donc sur le plan juridique. Un argument supplémentaire important en faveur de cette tolérance est apporté par Koen Raes, qui souligne qu’une conviction éthique acquise sous la contrainte perd toute valeur (10). La moralité requiert la liberté.

Tout ceci est exprimé de manière étincelante par un des plus grands juristes de tous les temps, Friedrich Carl von Savigny. Lorsqu’il traite de l’essence du droit, il souligne le fait que le déploiement de la personne humaine exige une liberté au sens juridique, un espace de liberté. «Das Recht dient des Sittlichkeit, aber nicht indem es ihr Gebot vollzieht, sondern indem es die freie Entfaltung ihrer, jedem einzelnen Willen innewohnenden Kraft sichert” (11). En paraphrasant, cela signifie que le droit ne doit pas imposer la morale par des commandements, mais en donnant à la personne un espace de liberté, espace sans lequel elle n’a pas la possibilité d’agir moralement. Ce fondement de notre ordre juridique a au cours du vingtième siècle été soumis à une pression de plus en plus forte. Pour être tout à fait clair, Savigny ajoutait immédiatement que même un exercice de cette liberté qui n’aurait pas été respectueux de l’éthique n’en demeurerait pas moins dans le champ de cette liberté.

Alignement pervers du devoir civil et du devoir politique

Est tout aussi fondamentale pour le rejet du totalitarisme la distinction qui doit être faite entre les agissements du pouvoir public et ceux du citoyen dans la civil society. Le pouvoir ne peut pas discriminer et ses actes doivent être légitimés: il doit pour toute discrimination fournir une justification objective et raisonnable. Ceci en ce que la reconnaissance d’espaces de liberté par le pouvoir tient essentiellement au fait que la loi est imposée également à celui qui ne l’aurait pas approuvée. Sans cette réserve, une démocratie ne serait rien de plus qu’une dictature de la majorité. Le citoyen ne dispose pas cependant de la position monopolistique du pouvoir. Dans un état non-totalitaire, il y a une différence fondamentale entre les devoirs et libertés du citoyen et les devoirs et libertés du pouvoir. Au pouvoir s’applique le principe de légalité et l’interdiction de discrimination, et non aux citoyens qui ne disposent pas d’une situation de monopole. Il va de soi qu’un citoyen devra se justifier s’il contrevient à la loi. Toutefois, dans un état non-totalitaire, la loi implique que, pour un citoyen, il n’existe aucune obligation générale de justifier les choix qu’il opère dans la société, mais bien les libertés qui l’en affranchissent: liberté personnelle, liberté d’expression, liberté de religion, liberté d’association, etc. A cela s’ajoute qu’il peut exister des limites externes à ces libertés mais que, à l’intérieur de ces limites, on ne doit pas produire de justification pour l’exercice de cette liberté: la liberté elle-même est en effet précisément la justification de tout choix opéré à l’intérieur de ces limites externes. C’est pourquoi une interdiction de discrimination imposée aux citoyens est une atteinte totalitaire à la démocratie. En d’autres mots: la liberté de discriminer est l’essence même de toute liberté fondamentale et elle est dès lors la plus fondamentale des libertés.

Explication en sept points

Une liberté exclut toute nécessité de justification; interdire une discrimination est donc la négation de cette liberté.

Aux termes de l’article 2 de la loi anti-discrimination (ci-après en abrégé LAD), la discrimination est ‘toute différence de traitement -même apparemment neutre- qui n’est pas justifiée d’une manière objective et raisonnable ???’. Son interdiction dans tout comportement de la vie sociale (donc en dehors du cercle privé au sens strict du mot) implique dès lors, par définition, l’obligation pour quiconque de justifier de manière objective et raisonnable tout comportement qui traite des personnes de manière différente, sous quelque rapport que ce soit (la liste limitative des critères de discrimination interdite a, en effet, été retirée de la loi comme étant elle-même discriminante (12)). Ceci est la lettre de la loi qui a été approuvée par tous les partis dits démocratiques, les prétendus libéraux en premier. Il ne s’agit pas ici d’une obligation morale ou éthique, mais d’une obligation légale, qui dans un grand nombre de cas est sanctionnée pénalement avec des peines de prison qui peuvent aller jusque un an, et encore plus dans certains cas particuliers.

Cette interdiction implique une Einlassungszwang bien trop poussée, soit une obligation de se défendre en droit. Le pouvoir se ménage ici un bon nombre de possibilité de chantage. Dans notre système juridique, n’importe qui peut être assigné pour n’importe quoi (sous la réserve qu’il peut réclamer des dommages et intérêts si l’action est téméraire et vexatoire), mais il revient au législateur de veiller à ce qu’une trop grande part de la vie privée ne se trouve pas judiciarisée. Estimer que tout comportement de la vie doit s’apprécier en termes juridique comme étant bon ou mauvais est du panjuridisme. Bon nombre de choses ne doivent être jugées ni bonnes ni mauvaises (confusion évoquée plus haut entre droit et morale). Mettre sur pied un système juridique qui incite à attaquer ses concitoyens, non seulement verbalement, mais civilement et pénalement, peut être rapproché de la libéralisation de la possession d’armes à feu: cela ne justifie pas tout usage d’arme à feu, mais cela augmente les probabilités d’usages injustifiés et cela rend la société plus violente.

Mais indépendamment de cela, le reproche principal réside, comme il a été dit, dans le fait que l’essence des libertés consiste précisément à être libre dans des limites déterminées et à ne pas devoir dès lors justifier auprès des autorités son action de manière objective et raisonnable. C’est la liberté elle-même qui justifie le choix et qui affranchit de toute autre justification. Lorsque cette liberté ne peut être exercée que pour opérer des choix jugés objectifs et raisonnables par le pouvoir, le citoyen est réduit à la dimension d’organe de l’état total. Ladite interdiction de discriminer n’est donc rien moins que l’abolition de la liberté personnelle.

A ceux qui objecteraient que la discrimination est anti-chrétienne, je rappellerai la réplique sans ambiguïté du Christ dans l’évangile de Matthieu, au chapitre 20 verset 13: le maître qui avait engagé des ouvriers pour sa vigne payait, aux ‘ouvriers de la onzième heure’ autant que ce qu’il avait promis et payé aux ouvriers qui avaient travaillé la journée entière. Ces derniers se plaignaient d’être discriminés et la Bible leur répond ce qui suit: «Je ne vous ai pas causé d’injustice. N’étions-nous pas convenus d’un denier ? J’entends donner à ces derniers autant qu’à vous. Ou ne puis-je pas faire ce que je veux de mes biens ? Ou votre œil est-il mauvais parce que je suis bon ?» Le Christ a mis alors le doigt sur la plaie: l’exigence d’un traitement égalitaire est elle-même inspirée par un comportement qui est éthiquement négatif, à savoir l’envie. Dans notre pays, aujourd’hui, le Christ atterrirait en prison, du chef d’incitation à la discrimination. Et si quelqu’un devait à présent m’opposer le verset 12 du chapitre 7 de l’évangile de Matthieu: «Tout ce que voudriez que les hommes vous fassent, faites le pour eux.», je lui répondrais: je souhaite effectivement que les hommes me laissent la liberté de discriminer et je leur laisserai la même liberté.

Ne vous laissez pas abuser par les formules, proprement exorcistes, qui sont utilisées de bonne ou de mauvaise foi pour prétendre qu’une loi anti-discrimination ne porte pas atteinte à la liberté. La question n’est pas, bien évidemment, de savoir si ces loi et leurs applications prétendent porter atteinte aux libertés fondamentales, mais bien de savoir si elles le font effectivement. Je vais vous citer un exemple de bonne foi, et aussi de naïveté, et un exemple de mauvaise foi.

- L’exemple de naïveté, c’est l’article 3 LAD, qui dispose que ‘Cette loi ne porte pas préjudice à la protection et à l’exercice des droits et libertés fondamentales repris dans la Constitution et dans les conventions internationales des droits de l’homme. ???’ Cet article résulte d’un amendement bien intentionné du sénateur Hugo Vandenberghe, un des rares chrétiens démocrates qui ait eu le courage de tirer sur le frein au parlement. Les autres partis ont approuvé son amendement, probablement parce qu’ils savaient déjà qu’ils pourraient en faire usage comme d’un cache-honte. Il est en effet apparu que toute portée pour cet article à été évacuée par une doctrine et une jurisprudence liberticide -la loi n’avait pas encore été publiée au Moniteur Belge que même les juristes généralement modérés écrivaient déjà qu’il allait de soi que l’article 3 ne signifiait pas que cette loi n’apporte aucune limitation aux libertés fondamentales, mais seulement que ces libertés doivent à présent être dosées au crible du droit à un traitement égal (voir divers auteurs dans l’ouvrage Vrijheid en gelijkheid (Liberté et égalité), notamment J. VELAERS, ‘De antidiscriminatiewet en de botsing van grondrechten’(La loi antidiscrimination et sa collision avec les droits fondamentaux)). La loi dit pourtant ‘ne porte aucun préjudice ???’ et pas ‘doit être dosée’. La jurisprudence laisse bravement cette disposition de côté. Dans l’Arrêt de la Cour d’arbitrage sur la LAD (157/2004), l’article 3 LAD n’est même pas mentionné, bien que, dans ma requête, il en avait été tiré expressément argument. C’est comme si cette disposition n’existait tout simplement pas.

En bref, c’est un peu comme si on libérait un meurtrier en série à condition qu’il dise de son propre mouvement qu’il n’est pas un meurtrier et qu’il justifie sa libération en expliquant qu’un équilibre doit être recherché entre le droit de tuer du meurtrier et le droit à la vie de ses victimes potentielles et que le juge soit assez intelligent pour trouver cet équilibre.

- Un exemple de mauvaise foi, d’où ressort ce qu’on vise, semble-t-il, par cet équilibre, se trouve dans l’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 21 avril 2004, contre la Vlaamse concentratie et ct. L’arrêt affirme, sous le point 2.2.2, que ‘l’article 3 de la loi du 30 juillet 1981 n’installe en aucune manière le despotisme de la ‘pensée correcte’ et une critique, fût-elle violente et formulée par quelque groupe ou association que ce soit, et d’autant plus par un parti politique, est et reste possible’, mais il se prononce contre, dans le même alinéa déjà, en exigeant que les propositions visant à apporter des solutions aux problèmes de la société multiculturelle ne puissent être formulées que si elles sont objectivement et raisonnablement justifiables ! Ainsi qu’il apparaît plus loin dans l’arrêt, une argumentation, en faveur d’une modification de la loi, qui selon un juge ne serait pas raisonnablement justifiée, constituerait donc un délit dans notre pays. Si le fait d’argumenter en faveur d’une législation qui n’est pas objectivement et raisonnablement justifiée constitue un délit dans notre pays, il est surprenant qu’un bon nombre de parlementaires ne soient pas en prison. Quoi qu’il en soit, proclamer qu’on n’impose pas de cette manière un despotisme, ainsi que le fait l’arrêt, fait irrésistiblement penser à la toile de Magritte qui porte le titre ‘Ceci n’est pas une pipe’.

Contradiction avec le principe de légalité et de sécurité juridique

Une interdiction générale de toute discrimination est un attentat contre le principe de légalité et de sécurité juridique et un déplacement injustifiable du pouvoir du peuple et de ses représentants vers le juge. C’est en criante contradiction avec le principe de base, cité plus haut, de l’état de droit que les Grecs ont développé il y a déjà vingt-cinq siècles: the rule of laws, not of men. Or l’interdiction de discriminer est si vague et sujette à tant d’interprétations subjectives qu’elle fait de tout juge pris individuellement un législateur, et cela dans un domaine où on fonctionne avec des sanctions pénales et où le principe de légalité n’en devrait que d’autant plus être pris en compte.

L’argument classique pour justifier cette abolition de la liberté, c’est qu’il se trouve toujours inscrit dans les conventions que les libertés peuvent être limités lorsqu’il s’agit de protéger les droits d’autrui. Mais la limitation de la liberté qui impose une interdiction de toute discrimination en matière de libertés est à cet égard d’une nature totalement différente que la limitation des libertés par les droits d’autrui. Tout d’abord, cette protection n’est pas accordée seulement à autrui, mais également à ce qu’on désigne comme des groupes; j’ai déjà formulé pour une large part ci-avant ma critique à leur égard. Ensuite, l’interdiction de discrimination ne s’étend pas du tout à la protection des droits qu’un tiers possède déjà contre son concitoyen, comme le droit à la vie, à l’intégrité corporelle, à la liberté personnelle, à la propriété privée et à la jouissance paisible de celle-ci (protection contre un trouble anormal, contre un endommagement, contre l’éviction, etc), à son intimité familiale, à son honneur, etc. On dispose de droits individuels quelle que soit la manière d’agir du concitoyen discriminant.

Mais placer au nombre des possibilités de limiter (ces droits ???) un droit à un traitement égal est une perversion du principe de légalité dans la restriction des libertés fondamentales, une perversion qui doit donner à la théologie dominante de l’égalité un blanc-seing pour vider complètement ces libertés de leur contenu. Cette restriction ne protège notamment en aucune manière les droits des tiers qui existent déjà par eux-mêmes, mais elle crée un nombre indéfini de droits ‘à la même chose’ de la part de tous les citoyens contre tous les autres. Mais une liberté fondamentale est précisément la liberté de marquer des différences qui vont à l’encontre des conceptions ou de la morale dominantes; lorsque celles-ci considèrent que le sexe, l’origine, la religion, etc ne sont pas relevants pour un comportement donné, la liberté fondamentale c’est dès lors en l’espèce de les trouver relevants.

Il existe bien entendu des quantités de cas où des comportements discriminatoires constituent des actes illicites, non pas parce qu’ils sont discriminants, mais parce qu’ils sont illicites indépendamment du fait qu’on opère ainsi ou non une distinction entre citoyens. L’idéologie anti-discrimination pervertit notre pensée relativement aux droits à protéger et aux actes illicites. Le raisonnement vicié s’est même infiltré dans les arrêts de la Cour d’arbitrage, qui qualifie toute atteinte portée par le législateur à un droit fondamental de discriminante et, pour cette raison, d’inconstitutionnelle. Il s’agit là d’une évolution aberrante imputable au fait que, jusqu’il y a peu, la Cour d’arbitrage ne pouvait scruter des textes légaux qu’en fonction de l’interdiction de discrimination, et non en fonction des droits fondamentaux. Bien malheureusement, la Cour a après cela encore fait usage de la formule. Lorsqu’on pousse plus avant le raisonnement de la Cour d’arbitrage et Cie, un meurtre ne serait pas punissable parce que c’est un meurtre, mais parce qu’il constitue une atteinte discriminante au droit à la vie. Le résultat de ce Newspeak, c’est que, à l’inverse, les droits fondamentaux et les droits (vie, intégrité corporelle, propriété, honneur) précités sont moins fortement protégés que ce fameux droit à un traitement égal -ainsi que cela ressort bien du point suivant

Le législateur punit les motivations au lieu des comportements

Une interdiction de discriminer est totalitaire également en ce qu’elle ne se préoccupe pas seulement des comportements, mais également des motifs des citoyens. Lorsqu’un citoyen commet un délit, sont relevants pour l’appréciation de celui-ci son caractère intentionnel ou la négligence, mais pas ses motifs précis ou l’absence de motifs précis. Pour moi, le vol est punissable parce qu’il constitue une atteinte à la propriété, et pas parce qu’on y discrimine le volé par rapport aux autres. Mais aujourd’hui, selon certains, la discrimination est plus grave qu’aucun autre délit (elle justifie en effet des cordons sanitaires, lesquels ne sont pas installés à l’égard d’autres malfaiteurs et de leurs partis). Le législateur a repris ce même raisonnement stupide dans le Code pénal, sous la forme de facteurs d’aggravation des peines pour une série de délits. Je trouve toutefois nauséabond que, dans notre code, la peine prévue pour un meurtre, des coups et blessures, un vol, etc diffère selon les motifs de ce meurtre, de ces coups, de ce vol. Si la motivation de leur auteur a été discriminante, il sera puni plus sévèrement que quelqu’un qui a commis le délit de manière arbitraire. Cela signifie que quelqu’un qui est victime d’un acte illicite commis sans raison est moins bien protégé que quelqu’un qui en aurait été la victime pour sa religion, la couleur de sa peau ou ses convictions politiques, et cette dernière personne serait à nouveau moins protégée si une ‘justification objective et raisonnable’ pouvait être fournie pour le délit. Peut-on trouver plus absurde ? Cette absurdité a été justifiée par le gouvernement au moyen de toutes sortes de théories sur les sentiments des victimes de délits de haine. Selon ces théories, les personnes qui sont agressées, volées, offensées, etc, sans aucun motif discernable dans le chef de l’auteur ressentiraient donc le fait moins profondément que ceux qui peuvent découvrir chez l’auteur des motivations répréhensibles ? Elles en éprouveraient moins de sentiment de peur, d’impuissance et d’isolement. Il existe des arguments au moins aussi convaincants pour prouver le contraire. Quelqu’un qui est agressé sans motif a, en effet, encore bien plus de raisons de craindre et de se sentir désarmé que quelqu’un qui connaît les motivations de son agresseur.

Réductionnisme rationaliste

Une quatrième objection réside dans le fait que les citoyens ne sont pas seulement tenus de justifier devant le juge leurs comportements dans la vie sociale, mais même de les justifier de manière objective et raisonnable. Mis à part le fait que les critères de justification objective et raisonnable sont fixés par le juge lui-même, il y a encore l’objection que bien des affaires peuvent parfaitement être justifiées, encore que le juge, à l’issue d’un processus juridique avec son argumentation formalisée, aboutisse à la conclusion qu’elles n’ont pas été justifiées objectivement et raisonnablement par le prévenu.

Prenons la parabole évoquée plus haut des travailleurs de la onzième heure de l’évangile de Matthieu. Ils reçoivent autant de salaire pour moins de travail, ce qui signifie que les autres, pour le même travail, ont reçu beaucoup moins. Considéré en salaire, ils n’ont reçu qu’un onzième de ce qu’ont reçu les travailleurs de la onzième heure. Un salaire inégal pour un travail égal constitue une différence qui, sans aucun doute, est discriminatoire dans le cadre des réglementations européenne et belge et dès lors prohibée.

Mais est-ce tellement évident ? Est-il vraiment inadmissible qu’un employeur paye un travailleur à temps partiel, qui est chômeur pour le reste du temps, autant qu’il payerait un travailleur à temps plein ? L’un et l’autre ont quand même plus ou moins les mêmes besoins et nécessités. Pourquoi payer selon les besoins serait-il plus déraisonnable que payer selon la prestation ? La chose ne serait inadmissible que si le pouvoir l’imposait, par l’instauration du communisme, mais il serait également inadmissible de l’interdire. Cependant, sous l’empire de la loi anti-discrimination, tout ce qu’on trouve raisonnable doit également pouvoir être transposé sous la forme d’un raisonnement juridique susceptible d’une certaine généralisation; tout geste d’équité, de générosité qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’une règle, mais est limité à un cas particulier, est en cela contraire à la loi. Il existe des conceptions très différentes de l’équité: le pouvoir dispose des compétences pour organiser, au moyen des impôts et des cotisations sociales, une certaine redistribution et pour faire la promotion d’une justice d’échange au moyen des règles du droit patrimonial et de l’organisation de marchés. Mais dans un état non-totalitaire, la compétence du pouvoir ne porte pas plus loin. La législation anti-discrimination n’accepte plus pour des cas de ce type qu’un seul modèle d’équité: la méritocratie. Mais lorsqu’on doit donner dans tous les cas une fonction à la personne qui possède le plus d’aptitudes, c’est toujours celle qui a le plus qui obtient encore plus (13).

On peut évidemment toujours dire qu’il est possible de discriminer positivement, mais il est démontré qu’imposer une discrimination positive n’aide pas en fin de compte les groupes désavantagés. Par-dessus le marché, on se retrouve moralement empêtré dans des contradictions internes: on ne peut pas imposer la non-discrimination et pratiquer dans le même temps une discrimination dite positive. Discriminer positivement implique qu’on avantage quelqu’un, non du fait de ses besoins personnels, mais du fait de son appartenance à un groupe désavantagé (de manière euphémique, on appelle cela une politique de groupe-cible). La justification de cette politique -différente d’une politique sociale normale en faveur des plus démunis en tant que personnes- est souvent à trouver dans une Wiedergutmachung (réparation) pour des fautes du passé. Les Noirs aux Etats-Unis devraient être avantagés, non pas parce qu’ils auraient des besoins sociaux individuels, mais parce que leurs ancêtres ont été discriminés et que cela doit aujourd’hui être corrigé par une discrimination inverse, même s’il s’agit de descendants de la cinquième génération si pas plus. Ainsi que cela a été démontré par une autorité américaine en la matière, c’est une absurdité. Effectivement, les femmes elles aussi constituent un groupe désavantagé et, dès lors, quiconque descend d’une femme doit être positivement discriminé par rapport à qui n’en descendrait pas.

Pour en revenir à l’essentiel de mon quatrième argument: il n’existe pas qu’une seule espèce de justice et qu’une seule forme de vertu et nombre de vertus humaines ne sont pas réductibles à une justification objective et raisonnable. L’amour du prochain, l’amitié, la générosité, la loyauté et la fidélité, le courage, la compassion, la gratitude, l’humour. Dans notre régime fondé sur l’anti-discrimination, ces vertus sont refoulées de la vie sociale vers la sphère strictement privée et sont rendues suspectes. Dans la vie sociale, il n’y a plus de place que pour une justification raisonnable, soit pour un calcul froid. Les démunis n’auraient-ils besoin que d’une non-discrimination froide, objective et rationnelle, ou d’humanité, d’attachement ou de sentiments, qui sont précisément discriminants, tels que la sympathie, l’amitié, la générosité ? Mieux encore, les faibles sont les victimes de la législation anti-discrimination, du fait de leur environnement de vie qui est détruit et du fait qu’ils sont particulièrement dépendants d’un engagement concret de leur prochain, lequel n’existe que lorsqu’il y a entre les personnes un attachement qui trouve son expression dans des relations sociales et des institutions qui génèrent une identité de groupe (14). Ce sont en effet, précisément, les structures traditionnelles de solidarité qui disparaissent dans une société qui n’est plus fondée que sur des droits individuels (droits de l’homme et autres) et dans laquelle finalement ce sont les liens qui sont basés sur des intérêts strictement économiques qui résistent le mieux. Ou, comme M. Gauchet l’écrivait dans ‘Quand les droits de l’homme deviennent une politique’ (15): les droits de l’homme organisent une liquidation de «l’ensemble des facteurs structurants qui continuaient de figurer une transcendance des collectifs par rapport aux individus». Une véritable démocratie exige une société civile dans laquelle l’attribution commune de signification et les signes qui donnent un sens à notre vie en communauté sont représentés et retransmis (16).

Mais faisons encore un pas de plus dans l’analyse des conditions d’une justification ‘raisonnable’. De l’exposé des motifs et de l’application de la loi anti-discrimination, de même que des argumentations développées par ses défenseurs, il ressort notamment que cette raison est réservée à une figure humaine unique ‘politiquement correcte’. Une image conservatrice de l’homme, qui se montrerait très réservée à l’endroit de la malléabilité de l’homme, est considérée comme déraisonnable. La loi anti-discrimination repose précisément sur le refus ‘to see reasons in the given world’, le refus d’accepter le caractère incomparable de l’homme et le caractère non-malléable de la société, le refus d’accepter les limitations humaines, et la rancune qui se greffe là-dessus. Je citerai à cet égard le livre d’Hannah Arendt ‘The burden of our time’(17), qu’elle remaniera plus tard sous le titre célèbre ‘The origins of totalitarism’. Elle parle du nihilisme de l’homme moderne et de sa rancune, rancune due au fait qu’il ne peut accepter ses limites, parce qu’il voudrait être son propre créateur: «Modern man has come to resent everything, even his own existence -to resent the very fact that he is not the creator of the universe and himself. I this fundamental resentment, he refuses to see rhyme or reason in the given world. (..) The alternative for this resentment, wich is the psychological basis of contemporary nihilism, would be a fundamental gratitude for the few elementary things that are invariably given us, such as life irself, the existence of man and the world. (..) into the tremendous bliss that man was created with the power of recreation, that not a single man but Man inhabit the earth.”

L’homme qui discrimine est un homme qui s’oppose au nihilisme égalitaire, lequel nous oblige à considérer tout comme équivalent, et dès lors sans valeur.

La loi anti-discrimination ne vise, par ailleurs, en aucune manière à protéger les faibles, mais elle est «un instrument pour imprimer à la sphère sociale une uniformisation poussée, à l’opposé de toutes les distinctions traditionnelles. (..) A partir d’idées abstraites, rationalistes, tels les droits de l’homme, les droits de l’enfant, … toutes sortes de choses doivent inévitablement disparaître, telles les discriminations inadmissibles.» (H. de Dijn, Tertio, 11 décembre 2002)

Le principe d’égalité et de non-discrimination est destiné à briser les anciens liens et à réduire les traditions. La famille, l’origine, la nationalité, l’appartenance religieuse et l’identité culturelle doivent devenir des produits jetables, sauf peut-être pour des groupes minoritaires. Nombre de vertus sociales ne requièrent pas de l’objectivité, mais de la subjectivité. Et non seulement les vertus qui sont les plus importantes dans la société sont souvent celles qui précisément ne donnent aucune justification raisonnable et objective à des préférences et à des traitements distincts, mais il y a mieux: nombreux sont les traitements, les activités, les choses qui sont précisément sans valeur lorsqu’elles ne reposent que sur une justification raisonnable. Que valent l’amour et l’amitié qui sont exclusivement fondés sur une justification objective et raisonnable ? Que vaut la générosité si elle repose exclusivement sur une justification objective et raisonnable ? Que vaut une reconnaissance qui est réduite à cela ? Que sont la fidélité et la loyauté, que valent toutes ces vertus si importantes dans notre vie en communauté si elles ne sont que raisonnablement justifiées. Amour, amitié, fidélité, bref tout ce qui donne sens et valeur à la vie est, en effet, par essence fondé sur la discrimination; et cela devient sans valeur lorsque cela ne repose que sur une justification raisonnable et objective.

L’idéologie anti-discrimination a donc comme effet, et probablement comme objet, en tout cas comme résultat d’imposer le nihilisme à la civil society. Et ce n’est qu’en aménageant un espace de liberté dans lequel les gens ont le droit de discriminer -à savoir une société civile- que les vertus humaines peuvent s’épanouir, que les hommes ont la possibilité de donner du sens à leur vie, de transmettre du sens, de vivre leur identité, de pratiquer la sollicitude et la solidarité. Et n’y porte nullement atteinte la probabilité que, au sein de cet espace de liberté, il se produise également des faits de moins bon aloi et des comportements qui sont tout sauf vertueux.

Par contre, l’idéologie anti-discrimination, en tant qu’expression du nihilisme contemporain, est une agression contre tout ce qui a trait à l’attribution de sens. Elle bannit la subjectivité humaine de la vie sociale. Comme il a été exposé plus haut, faire coïncider droit et morale implique en fait l’évacuation de la morale, de l’éthique. Sous le masque de la promotion de la moralité, l’idéologie anti-discrimination fait en réalité la promotion du comportement amoral et elle bannit de la vie publique toute transmission de sens et toute pratique identitaire. Elle refoule hors de la sphère sociale tous ces aspects de notre humanité vers la sphère strictement privée. Provisoirement du moins, car l’idéologie totalitaire n’arrêtera bien sûr pas là son irrésistible ascension, mais elle a l’intention à terme d’investir également le cercle familial -qu’on considère, par exemple, ce qui se passe avec les droits de l’enfant, avec l’immixtion de l’état dans l’éducation, dans l’enseignement à domicile, etc. L’attribution de sens, le vécu de l’identité, l’amour du prochain requièrent cependant que nous fassions parfois précisément la différence là où il n’existe plus de justification objective. Le combat contre le refroidissement de la société exige donc de nous que nous incitions les gens à la discrimination, une ‘discrimination positive’, il est vrai, en donnant à leur prochain plus que ce à quoi il a droit. Mais il s’agit bien entendu quand même encore toujours de discrimination, puisque les autres ont reçu moins (seulement ce à quoi ils ont droit an sich). «La discrimination est donc un pas dans la direction de l’indifférence qui va réfrigérer notre société humaine.» (18)

Entreprise de sape de la open society

L’interdiction de discriminer institutionnalise la suspicion dans les relations publiques interhumaines. En d’autres mots, c’est une source d’aigrissement, monsieur Stevaert. Donner à quiconque la possibilité de mettre en cause comme incorrect tout comportement d’un concitoyen dans la vie sociale mine la disposition des gens à encore avoir une activité sociale. Cela rend invivable toute relation ‘ouverte’ avec des étrangers. Cela incite à adopter un comportement qui évite les contacts et à pratiquer les circuits non-publics pour l’expression d’opinion et l’échange de biens et de services.

Cela menace la open society et renforce la Vier Augen Gesellschaft. (19) Les principaux perdants de l’opération sont les faibles, qui sont en effet ceux qui ont le plus besoin d’une sphère publique, où trouver ce qu’ils recherchent et qui soit basée sur une série de valeurs humaines, fondées par essence sur d’autres motifs qu’une justification raisonnable et objective: confiance, amitié, fidélité, loyauté, solidarité, probité intellectuelle, courage, sollicitude, estime, attribution de sens (pour citer ces valeurs civiques dont notre société, à entendre le Prince Philippe, a un si grand besoin (20). Ce sont eux aussi qui ont particulièrement besoin que les contacts sociaux n’aient pas lieu qu’avec des personnes qu’ils connaissent déjà. C’est là quelque chose que la loi anti-discrimination ne favorise pas. Lorsque je veux donner en location mon appartement et que je le fais savoir publiquement, je cours le risque d’être traîné devant un juge par chaque candidat locataire qui s’est senti frustré. Si je répond que j’ai loué à quelqu’un d’autre parce que je le trouvais plus aimable ou parce qu’il en avait plus besoin, je serai probablement condamné.

Ce n’est que si je fais usage d’une pure logique de profit que le juge me donnera raison. Je vais donc, cela va de soi, m’efforcer d’éviter de proposer publiquement mon appartement en location et ne l’offrir qu’à des amis et connaissances et à leurs amis au sein de leur réseau de connaissances. C’est de cette manière que les faibles y perdent, car ils ne disposent pas de ce genre de réseaux. Sans l’interdiction de discrimination, ils auraient peut-être été discriminés, mais ils auraient de toute manière eu plus de chances. C’est eux qui ont le plus grand besoin d’une open society. «Les bénéficiaires privilégiés de l’instauration de ce monstre difforme sont aisés à désigner: quelques groupes de minorités bien organisés, qui définissent aujourd’hui les agendas politiques, déconstruisent l’ensemble de la société et la colonisent en fonction de leur intérêt partisan.» Je reproduis ici la petite phrase pour laquelle j’ai obtenu une nomination pour le prix 2003 de l’homophobie (malheureusement pour moi, le Vatican s’était exprimé avec une formule encore plus homophobe que la mienne -je ne comprends pas comment c’est possible- et il est filé avec le prix. Par ailleurs, il ne s’est trouvé personne à la Fédération Holebi (Homo-lesbo-bisex) en mesure de justifier publiquement leur nomination).

La partisan tolerance

Parvenus à ce point, les idéologues de l’anti-discrimination vont probablement s’efforcer d’objecter que tout cela ne va pas se passer de cette manière, que cette loi n’a quand même été mise en place que pour combattre les cas extrêmes les plus marginaux et que les bons citoyens ne doivent pas en avoir peur. Et bien cela ne fait que rendre la chose encore pire. Promulguer une loi inique parce qu’elle ne sera appliquée qu’aux méchants revient à peu près à dire que les grands criminels ne doivent pas bénéficier d’un procès en règle puisqu’il ne s’agit quand même que de grands criminels.

Cet argument, comme les autres arguments pro, révèle bien qu’une interdiction de discrimination dans les relations privées est un exemple d’école de la partisan tolerance, telle que la définit Marcuse. Selon cette doctrine, la tolérance ne peut jamais exister que dans une seule direction, la ‘bonne’, bien entendu. Il en est de même, l’interdiction de discrimination, qui est une mesure qui a été mise en place par une idéologie pour n’être appliquée que dans une seule direction idéologique déterminée, et bien sûr jamais dans une autre. Ce n’est pas par hasard que l’interdiction de discrimination du chef de convictions politiques n’a pas été reprise dans la loi et n’y est apparue que par le fait que la Cour d’arbitrage a estimé que cette limitation était elle-même discriminatoire. Ceci rend évident que nous nous trouvons dans un régime où certains partis discriminent de manière effective ceux qui pensent autrement qu’eux, sous le prétexte que ces derniers inciteraient à la discrimination. Si ces règles étaient appliquées de manière non-partisane, elles devraient l’être d’abord aux partis qui ont voté ces lois. Quand va-t-on sanctionner les partis qui ont voté ces loi liberticides, au lieu de punir ceux à qui cette intention a simplement été attribuée par leurs adversaires ?

La loi anti-discxrimination ne vise donc pas du tout à rendre les rapports entre citoyens plus corrects, plus moraux. Par cette application perverse du principe d’égalité -à savoir comme une arme tendue aux citoyens dans leurs rapports mutuels et non comme une exigence qui ne s’impose qu’au pouvoir-, la population risque de se retrouver plus que jamais divisées en catégories, hommes et femmes, autochtones et allochtones, hétérosexuels et homosexuels, etc. Cela débouche sur une nouvelle balkanisation de la société, au sein de laquelle ces groupes se trouvent opposés les uns aux autres. Cela aboutit plus d’une fois à des régimes de quotas, par lesquels des personnes se voient attribuer quelque chose parce qu’elles correspondent à un critère ‘illégitime’ déterminé. En fait, tout cela n’est que symptomatique de quelque chose qui tient à l’essence même de l’idéologie anti-discrimination, à savoir qu’elle est elle-même discriminante et qu’elle l’est par nature. Elle discrimine parce qu’elle part d’une distinction entre les bons et les méchants, entre ceux qui discriminent et ceux qui ne discriminent pas et qu’elle prétend justifier de cette manière la discrimination qu’opèrent certains discriminateurs. C’est une idéologie qui sert à justifier sa propre discrimination et à prohiber celle des autres.

Pour toutes ces raisons, j’estime qu’il est grand temps d’inscrire, à côté, ou mieux au-dessus, de ces quarante-cinq ou plus encore droits de l’homme qu’on a déjà conçus pour la constitution européenne et autres déclarations ronflantes, le plus fondamental de tous les droits de l’homme, la liberté la plus fondamentale: la liberté de discriminer

- PUF, Paris 2004

- Milan KUNDERA et Michael WALTZER ont qualifié cette dernière idée de ‘gauche kitsch’: “There is nothing to gain from the merger, for the chief value of all this marching lies in the particular experience of the marchers. There is no reason to think that they are all heading in the same direction. The claim that they must be heading in the same direction, that there is only one direction in wich goodhearted (or ideologically correct) men and women can possibly march is an example -so writes the Czech novelist Milan Kundera in The Unbearable Lightness of being (Part VI: ‘The Grand march’)- of leftist kitsch.” (M. WALZER, Thick and thin, pp. 8-9)

- J’ai approfondi ce point dans ma causerie intitulée ‘Tolérance’ au congrès national du Davidsfonds, Anvers 20 avril 2002, in ‘De Vlaamse Beweging. Welke toekomst ?’, Davidsfonds Louvain 2002, p. 164-179. version légèrement corrigée sur le site http://www.storme.be/tolerantie.html; légèrement abrégé sous le titre ‘Tolerantie: een complexe deugd’, in Nieuwsbrief Orde van de Prins 2003, n°4, p.6

- Sur ce point, voit B. BOUCKAERT, ‘Tolerantie en permissiviteit: een decadente verwarring ?’, in Tolerantia, een cahier van de Orde van de Prince, Orde van de Prince, 2000, p.47 ss

- TODOROV, lors de la réception des spinoziens en 2004

- A. FINKIELKRAUT, ‘Tolerantie, de laatste tiran ?,’De groene Amsterdammer, 2 décembre 1998, http://groene.nl/1988/49af_tolerantie.html; A. FINKIELKRAUT, L’ingratitude, Conversation sur notre temps, Gallimard, Paris 1999, p.196 et ss et 204 et ss, en néerlandais sous le titre Ondankbaarheid, Contact, Amsterdam 2000.

- C’est la distinction entre meurtre et homicide, tout autre chose est la question du motif du meurtrier.

- A titre d’exemple, une contribution dans laquelle cette distinction fait totalement défaut: Jan BLOMMAERT, ‘De crisis van de vrijmeningsuiting’ Samenleving en politiek, décembre 2004, également consultable sur http://cas1.elis.rug.ac.avrug/crisis.htm.

- Sous le point 2.2.1: «Pour ce qui concerne l’incitation, il est acquis que suffit déjà un vague encouragement à commettre une discrimination, une ségrégation, à céder à la haine, à la violence. De même tenir à des concitoyens, dans les conditions de publicité de l’article 444 du Code pénal, un plaidoyer en faveur d’une modification législative discriminante peut dès lors, même si une telle modification ne peut être mise en œuvre que de la manière prévue par la Constitution, être incontestablement considéré comme un encouragement en général à la pratique de la discrimination.»

- K. RAES, «Tolerantie onder druk: wederzijds respect of wederzijdse onverschilligheid”, 42. Ons erfdeel 1999, repris dans Tolerantia, een cahier van de Orde van de Prince, 2000, p. 47 et ss, p.(133 et ss) 134.

- F.C. SAVIGNY, Das System des heutigen Römischen Rechts, I, p. 331.

- Arrêt n°157/2004 octobre 2004 sur les requêtes de Vanhecke et ct et de Storme contre la LAD.

- Cette critique a déjà été formulée à plusieurs reprises par le professeur Philippe VAN PARIJS (UCL).

- Vgl H. de DIJN, Voorbij de ontzuiling, communication à la Chaire Triest 2001

- in Le débat 2000, n°110

- Vgl. H. de DIJN, ‘Nieuwe politieke cultuur heeft levensbeschouwing nodig’, Ons erfdeel 2000, (347) 352,

avec renvoi à A. MARGALIT, ‘The decent society’,

- H. ARENDT, ‘The burden of our time’, Seeker & Warburg, London 1951, p. 438.

- Vgl. Alfons Vansteenwegen, in Tertio, “We moeten opnieuw leren discrimineren”

- Pour la signification de cette expression, voir ma contribution dans Doorbraak, septembre 2001, http://www.vvb.org/doorbraak/pdf/0109.pdf

- Dans son allocution de réception d’un doctorat honoris causa à la KU Leuven

Esistono libri che hanno avuto un successo e una fama che vanno ben oltre la cerchia dei loro lettori, libri la cui lettura, per ardua o lunga che sia, ci influenza e ci cambia molto più di quanto non siamo disposti ad ammettere. Uno di questi è senz’altro “Il tramonto dell’Occidente: Lineamenti di una morfologia della storia mondiale” (Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte) di Oswald Spengler, uscito in due parti, in due momenti ben diversi: il primo volume, “Forma e realtà”, (Gestalt und Wirklichkeit) nel marzo 1918, quanto gli Imperi Centrali erano ancora all’offensiva, la Russia era stata appena messa fuori combattimento e le difese Alleate s’incrinavano sul Piave e sulla Somme; il secondo volume, “Prospettive della storia mondiale” (Welthistorische Perspektiven) usciva invece nel 1922, a guerra ormai terminata, e con la Germania in piena crisi (furono riveduti ed editi in un unico volume l’anno seguente).

Esistono libri che hanno avuto un successo e una fama che vanno ben oltre la cerchia dei loro lettori, libri la cui lettura, per ardua o lunga che sia, ci influenza e ci cambia molto più di quanto non siamo disposti ad ammettere. Uno di questi è senz’altro “Il tramonto dell’Occidente: Lineamenti di una morfologia della storia mondiale” (Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte) di Oswald Spengler, uscito in due parti, in due momenti ben diversi: il primo volume, “Forma e realtà”, (Gestalt und Wirklichkeit) nel marzo 1918, quanto gli Imperi Centrali erano ancora all’offensiva, la Russia era stata appena messa fuori combattimento e le difese Alleate s’incrinavano sul Piave e sulla Somme; il secondo volume, “Prospettive della storia mondiale” (Welthistorische Perspektiven) usciva invece nel 1922, a guerra ormai terminata, e con la Germania in piena crisi (furono riveduti ed editi in un unico volume l’anno seguente). Oswald Spengler (1880 – 1936) non era un accademico né un filosofo, si era laureato in matematica e scienze naturali all’Università di Halle, frequentando corsi di varie materie, e aveva ottenuto la licenza d’insegnamento superiore con una tesi su Eraclito. Dopo aver insegnato al liceo, l’eredità materna gli consentì di dedicarsi allo studio e alla scrittura a tempo pieno. Fu la crisi di Agadir del 1911 a gettare in lui il dubbio sull’effettiva decadenza della civilizzazione europea, benché allora paresse dominare la Terra. In undici anni egli scrisse dunque quest’opera monumentale che ricevette però numerose critiche dal mondo accademico. Molti non tolleravano quest’approccio così poco ortodosso, questo stile più da presocratico che da professore; altri ritenevano che fosse eccessivamente pessimista nelle sue vedute. Tuttavia, non solo fu apprezzatissimo dal pubblico tedesco, ma il grandissimo interesse che ha destato in Europa e, soprattutto, nel resto del mondo lo contrassegnano oggi inequivocabilmente come un grande classico della politica, apprezzato dagli eurasiatisti come Kissinger, in America Latina come in Giappone.

Oswald Spengler (1880 – 1936) non era un accademico né un filosofo, si era laureato in matematica e scienze naturali all’Università di Halle, frequentando corsi di varie materie, e aveva ottenuto la licenza d’insegnamento superiore con una tesi su Eraclito. Dopo aver insegnato al liceo, l’eredità materna gli consentì di dedicarsi allo studio e alla scrittura a tempo pieno. Fu la crisi di Agadir del 1911 a gettare in lui il dubbio sull’effettiva decadenza della civilizzazione europea, benché allora paresse dominare la Terra. In undici anni egli scrisse dunque quest’opera monumentale che ricevette però numerose critiche dal mondo accademico. Molti non tolleravano quest’approccio così poco ortodosso, questo stile più da presocratico che da professore; altri ritenevano che fosse eccessivamente pessimista nelle sue vedute. Tuttavia, non solo fu apprezzatissimo dal pubblico tedesco, ma il grandissimo interesse che ha destato in Europa e, soprattutto, nel resto del mondo lo contrassegnano oggi inequivocabilmente come un grande classico della politica, apprezzato dagli eurasiatisti come Kissinger, in America Latina come in Giappone. L’opera di Spengler non si esaurisce con “Il tramonto dell’Occidente”, ma continua articolandosi in tre ambiti: politico, storico e filosofico, strettamente intrecciati tra loro. Il primo ambito è il più ricco, per cui segnalo l’opera breve ma pregnante “Prussianesimo e socialismo” (1919), i libri “Rigenerazione del Reich” (1924) e “Anni della decisione” (1933), oltre alla raccolta di saggi “Forme della Politica Mondiale” (1933), tutti editi in Italia dalle Edizioni Ar di Padova. La riflessione storico-filosofica procede con “L’uomo e la tecnica” (1931), “Scritti e Pensieri” (1933) e i due grandi volumi postumi “Urfragen”, dedicato a questioni di carattere metafisico, e “Albori della Storia Mondiale”, che ricostruisce la preistoria umana, editi rispettivamente da Guanda, SugarCo, Longanesi ed Edizioni Ar. Per chi invece preferisse iniziare da un’antologia, come un assaggio del pensiero spengleriano, consiglio l’antologia “Per un soldato” (1941), curata dalla sorella Hildegarde Kornhardt, e “Spengler. Ombre sull’Occidente” (1973), curata da Adriano Romualdi, entrambe edite dalle Edizioni Ar.

L’opera di Spengler non si esaurisce con “Il tramonto dell’Occidente”, ma continua articolandosi in tre ambiti: politico, storico e filosofico, strettamente intrecciati tra loro. Il primo ambito è il più ricco, per cui segnalo l’opera breve ma pregnante “Prussianesimo e socialismo” (1919), i libri “Rigenerazione del Reich” (1924) e “Anni della decisione” (1933), oltre alla raccolta di saggi “Forme della Politica Mondiale” (1933), tutti editi in Italia dalle Edizioni Ar di Padova. La riflessione storico-filosofica procede con “L’uomo e la tecnica” (1931), “Scritti e Pensieri” (1933) e i due grandi volumi postumi “Urfragen”, dedicato a questioni di carattere metafisico, e “Albori della Storia Mondiale”, che ricostruisce la preistoria umana, editi rispettivamente da Guanda, SugarCo, Longanesi ed Edizioni Ar. Per chi invece preferisse iniziare da un’antologia, come un assaggio del pensiero spengleriano, consiglio l’antologia “Per un soldato” (1941), curata dalla sorella Hildegarde Kornhardt, e “Spengler. Ombre sull’Occidente” (1973), curata da Adriano Romualdi, entrambe edite dalle Edizioni Ar.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg