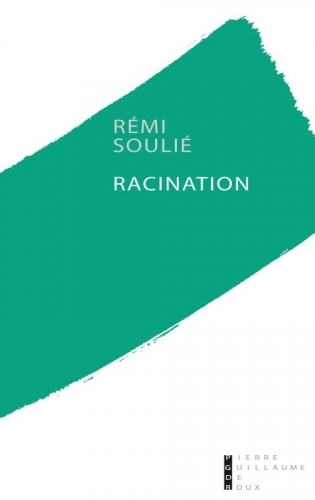

En hommage au fils de Dominique de Roux, l’éditeur non-conformiste et homme libre Pierre-Guillaume de Roux qui vient de disparaître.

***

« Les dimensions de l’entreprise néo-radicaliste, avec ses ambitions, ses rouages, ses tentacules européennes [sic !], son arsenal financier, cette volonté de vampiriser les masses, s’apparente beaucoup plus à une tentative de pouvoir totalitaire, utilisant les voies démocratiques de la légalité, plutôt que de la confrontation authentiquement démocratique des intérêts, des positions diverses à l’intérieur de la vie française d’aujourd’hui (pp. 74 – 75). » C’est ainsi que l’écrivain et éditeur français Dominique de Roux s’attaque aux pontes de la plus vieille formation politique de l’Hexagone, le Parti radical, et en particulier à son sémillant secrétaire général d’alors, Jean-Jacques Servan-Schreiber, dans un pamphlet justement intitulé Contre Servan.

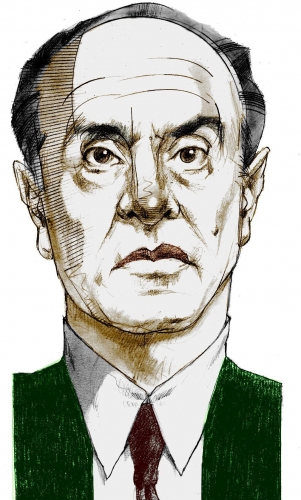

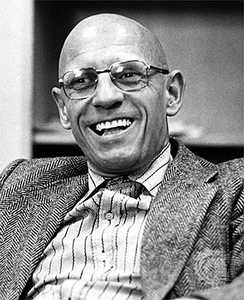

Jean-Jacques Servan-Schreiber (1924 – 2006) (ou JJSS) ne dit plus rien aux nouvelles générations. Fondateur en 1953 de l’hebdomadaire L’Express et auteur en 1967 du Défi américain, celui qu’on prenait (et qui se prenait) pour le « Kennedy français » représente la Meurthe-et-Moselle à l’Assemblée nationale de 1970 à 1978. Président du conseil régional de Lorraine (avant les lois de décentralisation) de 1976 à 1978, il est ministre des Réformes pendant treize jours sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing et dans le gouvernement de Jacques Chirac, cette « étrange éclosion de traîtres, d’UDR défraîchis et de polissons, Schreiber, Lecanuet, le mépris, le dégoût nous monte à la tête (1) ». Adversaire farouche du « Programme commun » conclu entre le PS de François Mitterrand, le PCF de Georges Marchais et une moitié du Parti radical qui se scinde pour l’occasion en Radicaux de gauche et en Parti radical valoisien (son siège social se trouvant dans le 1er arrondissement de Paris, place de Valois), il préside à deux reprises ce parti d’audience négligeable de 1971 à 1975 d’abord, puis de 1977 de 1979. Soutien critique à Giscard d’Estaing, il accepte néanmoins que son mouvement intègre l’entente de centre-droit nommée UDF (Union pour la démocratie française).

Jean-Jacques Servan-Schreiber (1924 – 2006) (ou JJSS) ne dit plus rien aux nouvelles générations. Fondateur en 1953 de l’hebdomadaire L’Express et auteur en 1967 du Défi américain, celui qu’on prenait (et qui se prenait) pour le « Kennedy français » représente la Meurthe-et-Moselle à l’Assemblée nationale de 1970 à 1978. Président du conseil régional de Lorraine (avant les lois de décentralisation) de 1976 à 1978, il est ministre des Réformes pendant treize jours sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing et dans le gouvernement de Jacques Chirac, cette « étrange éclosion de traîtres, d’UDR défraîchis et de polissons, Schreiber, Lecanuet, le mépris, le dégoût nous monte à la tête (1) ». Adversaire farouche du « Programme commun » conclu entre le PS de François Mitterrand, le PCF de Georges Marchais et une moitié du Parti radical qui se scinde pour l’occasion en Radicaux de gauche et en Parti radical valoisien (son siège social se trouvant dans le 1er arrondissement de Paris, place de Valois), il préside à deux reprises ce parti d’audience négligeable de 1971 à 1975 d’abord, puis de 1977 de 1979. Soutien critique à Giscard d’Estaing, il accepte néanmoins que son mouvement intègre l’entente de centre-droit nommée UDF (Union pour la démocratie française).

Contre le néo-centrisme

En 1970, avec l’aide de Michel Albert, Jean-Jacques Servan-Schreiber publie Le Manifeste radical. D’abord ronéotypé, ce texte de 197 pages, qui sera bientôt édité (2), est largement diffusé la veille d’un énième congrès tenu les 14 et 15 février 1970. Les auteurs souhaitent arrêter le déclin d’un parti politique qui n’est plus que l’ombre de lui-même. Naguère pivot des majorités dans les dernières décennies de la IIIe République, le Parti radical (3) poursuit une inexorable déchéance électorale. Pour Dominique de Roux, « le Manifeste radical exige que la France abdique la première le privilège de sa souveraineté nationale, en acceptant qu’il lui soit interdit de l’exercer au-delà de ses frontières (p. 89) ».

« Néo-Jeune Turc » du Parti radical, Jean-Jacques Servan-Schreiber défend, à l’encontre du jacobinisme centralisateur historique de son propre parti, la décentralisation politique, la fin de la dissuasion nucléaire française au profit de l’OTAN, la réintégration dans le giron atlantiste ainsi que l’avènement des États-Unis d’Europe occidentale. « C’est ainsi que le Manifeste prouvera fidélité à la ligne traditionnelle du radical-socialisme français, dont le vœu suprême a toujours été de ramener les destinées de la France à la politique de décervelage, vision de vieillards forclos, séniles et lâches, écume misérable et obscène d’une classe dirigeante ayant assis ses prérogatives d’origine sur la spoliation et le lucre, et que l’excès même de ses crimes a épuisée, réduite à ne plus aspirer qu’aux délices tranquilles de la déchéance et de l’assujettissement (pp. 98 – 99). »

Dédié à Mao Tsé-Toung, Contre Servan ne ménage pas « le vautour – capon de L’Express (p. 104) ». Dominique de Roux y lit l’« hystérie d’un compradore en cavale qui se rue sur le pouvoir et agit en conséquence (p. 17) ». « Compradore » désigne, en Amérique hispanique, les indigènes par l’intermédiaire desquels se faisaient obligatoirement le commerce entre les compagnies coloniales et les populations que leurs dirigeants, souvent corrompus, interdisaient tout rapport avec les étrangers. Ce texte de Servan-Schreiber confirme « la démagogie d’un Parti radical tombé entre les mains d’un état-major assujetti à des principes d’internationalisme boiteux, [qui] vise non seulement à l’aliénation de la politique gaulliste de souveraineté nationale française, mais au déboulonnage final de sa destinée (p. 87) ».

Lucide, l’auteur de L’Harmonika-Zug reconnaît cependant que « depuis Saint-Simon, en France, les idées générales ne servent qu’à soutenir la carrière de quelques-uns, de même que les grandes réussites finissent toujours par se perdre dans les divers ruisseaux, voire dans les égouts du courant de l’histoire qui les porte (p. 21) ». Il dénonce donc la profonde insincérité de ce manifeste. « Le compradore Servan-Schreiber ment comme tout grand cabotin nihiliste qui veut se couronner, tenir ne serait-ce qu’une seule seconde le téléphone présidentiel d’une Europe allemande, d’un nouveau Reich germano-américain (p. 17). » « À la pointe de la démagogie ignoble qui permet au Parti radical d’encadrer psychologiquement et politiquement les masses françaises, un but inavouable, continue-t-il : l’abdication de la France et, sur les entrailles du sacrifice rituel de la France, l’Europe des grands arrangements monétaires (p. 85). » Pour l’auteur de La mort de Louis-Ferdinand Céline, « les États-Unis d’Europe, but stratégique ultime des commanditaires cachés de Servan-Schreiber ne sauraient être réalisés que par l’Allemagne, la France n’étant que défaillance morale, économique, politique (p. 80) ».

Lucide, l’auteur de L’Harmonika-Zug reconnaît cependant que « depuis Saint-Simon, en France, les idées générales ne servent qu’à soutenir la carrière de quelques-uns, de même que les grandes réussites finissent toujours par se perdre dans les divers ruisseaux, voire dans les égouts du courant de l’histoire qui les porte (p. 21) ». Il dénonce donc la profonde insincérité de ce manifeste. « Le compradore Servan-Schreiber ment comme tout grand cabotin nihiliste qui veut se couronner, tenir ne serait-ce qu’une seule seconde le téléphone présidentiel d’une Europe allemande, d’un nouveau Reich germano-américain (p. 17). » « À la pointe de la démagogie ignoble qui permet au Parti radical d’encadrer psychologiquement et politiquement les masses françaises, un but inavouable, continue-t-il : l’abdication de la France et, sur les entrailles du sacrifice rituel de la France, l’Europe des grands arrangements monétaires (p. 85). » Pour l’auteur de La mort de Louis-Ferdinand Céline, « les États-Unis d’Europe, but stratégique ultime des commanditaires cachés de Servan-Schreiber ne sauraient être réalisés que par l’Allemagne, la France n’étant que défaillance morale, économique, politique (p. 80) ».

Non aux nouveaux compradores !

Contre Servan suscite un intérêt familier en 2020. Jean-Jacques Servan-Schreiber anticipe un comportement servile qui se généralisera dans les quatre décennies suivantes et que contestera, parmi d’autres, Emmanuel Todd à partir de 1997. « Si le compradore Servan-Schreiber propose à la France le modèle allemand c’est parce que l’Allemagne, pense-t-il, s’est admirablement libérée de son histoire (pp. 58 – 59). » Dominique de Roux développe un argumentaire virulent. Il explique que « le pouvoir politique aujourd’hui n’est rien, semble-t-il, sans les arrières d’une économie de croissance. S’emparer du pouvoir revient en fin de compte à s’emparer des postes clés de l’économie (p. 36) ». À travers Jean-Jacques Servan-Schreiber et son Manifeste radical, une conjuration qui « dévoile son projet en le cachant (p. 53) », en gaullien transfiguré depuis L’Écriture de Charles de Gaulle (1967), il s’indigne des menées cosmopolites en ce début de décennie 1970. S’il n’évoque jamais le Club Bilderberg ou les dîners mensuels du Siècle, il mentionne en revanche son fondateur, Georges « Bérard-Quélin, le vice-président et trésorier du groupe (p. 71) » radical qui s’oppose d’ailleurs au très opportuniste Servan-Schreiber…

Pour Dominique de Roux, « l’heure des grands compradores est là et comme d’habitude ils vont droit au but, liés à leur itinéraire de rapines de bijoux, de gonzesses et de tam-tam (p. 23) ». Il révèle que « les structures capitalistes d’oppressions sociales et de colonialisme économique sur le territoire se trouvent complètement séparées de la nation, des couches populaires, fonctionnant soit par l’intermédiaire du régime en place, soit à travers la contre-option d’une éventuelle prise de pouvoir centriste (p. 25) ». Dans quatre ans, la France se donnera de peu à Valéry Giscard d’Estaing, chantre d’un « libéralisme avancé » qui va accélérer la décadence française en autorisant à la fois l’avortement incontrôlé (et non eugénique), le regroupement familial allogène et l’immigration de travail. Si Contre Servan assimile les propositions de JJSS à la « Nouvelle Société » du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas (1969 – 1972) sous la présidence de Georges Pompidou (1969 – 1974), son auteur qui incline vers un PCF revigoré par le « tribun » Georges Marchais et qui prend au cours de cette période une relative apparence nationale-populiste, ne se doute pas que, d’une part, Giscard éliminera dès le premier tour de la présidentielle anticipée de 1974 le candidat « vieux-gaulliste » Chaban-Delmas grâce à la trahison des « 43 » gaullistes-pompidoliens parmi lesquels Jacques Chirac et que, d’autre part, Marchais renoncera à se présenter à ce scrutin afin de soutenir la candidature d’union de la gauche de François Mitterrand. Il annonce en outre qu’« en réalité, depuis le départ du général de Gaulle, les mêmes puissances capitalistes anti-nationales dirigent et manœuvrent et le gaullisme en place et le centrisme des congrès (p. 24) ». En se référant à Mao, Dominique de Roux inaugure sans le savoir un tournant politique que les maoïstes de L’Humanité rouge, anciens de PCMLF (Parti communiste marxiste-léniniste de France), adopteront quelques mois plus tard en approuvant la force de frappe nucléaire française et en soutenant la réunification allemande.

En citant de longs passages du Manifeste radical, Dominique de Roux y voit encore une ferme volonté d’« effacement de la “ souveraineté nationale ” (p. 58) ». Dans un empressement tout polémique, il ne remarque pas l’influence du fameux essai de James Burnham L’ère des organisateurs (4). Il estime pourtant que pour Jean-Jacques Servan-Schreiber, « la géopolitique relève du managering, tout comme la philosophie politique de la pédicure (p. 19) ».

Refuser l’américanisation de l’Europe

La défiance de Dominique de Roux à l’égard du projet européen se renforce avec l’américanisation croissante des esprits et des modes de vie en Europe occidentale. « Donner la Californie aux Français, comme s’en vantent les faquins de la place de Valois, c’est encore prendre la France en viager pour le compte des négriers en gants jaunes du supercapitalisme mondial, oser donner au peuple le moins valet du monde des bijoux en verre de siphon comme jadis les Frères de la Côte, dans les pays d’extorsion, les mers du Sud, et la Bretagne (p. 96). » Constatant qu’« on invente les sociétés “ multinationales ” pour donner au pouvoir des Empires, ceux des ice-cream en boîte ou des poulets en berlingo, un air azuréen d’œcuménique innocence (p. 63) », il juge que « l’anti-civilisation de l’objet total domine. L’Europe, aujourd’hui ne constitue plus qu’une marche contestée (p. 61) ». Pis, « le problème n’est pas de savoir si l’Europe d’aujourd’hui deviendra l’Amérique d’hier (p. 63) ». Il se fait même prophétique : « Les écumeurs maoïstes ou les névropathes trotskystes […] céderont […] à la main qui les flattera (p. 69). » Le parfait exemple n’est-il pas l’ancien maoïste Serge July, ex de Libération, signataire d’un récent Dictionnaire amoureux de New York (5) ?

La défiance de Dominique de Roux à l’égard du projet européen se renforce avec l’américanisation croissante des esprits et des modes de vie en Europe occidentale. « Donner la Californie aux Français, comme s’en vantent les faquins de la place de Valois, c’est encore prendre la France en viager pour le compte des négriers en gants jaunes du supercapitalisme mondial, oser donner au peuple le moins valet du monde des bijoux en verre de siphon comme jadis les Frères de la Côte, dans les pays d’extorsion, les mers du Sud, et la Bretagne (p. 96). » Constatant qu’« on invente les sociétés “ multinationales ” pour donner au pouvoir des Empires, ceux des ice-cream en boîte ou des poulets en berlingo, un air azuréen d’œcuménique innocence (p. 63) », il juge que « l’anti-civilisation de l’objet total domine. L’Europe, aujourd’hui ne constitue plus qu’une marche contestée (p. 61) ». Pis, « le problème n’est pas de savoir si l’Europe d’aujourd’hui deviendra l’Amérique d’hier (p. 63) ». Il se fait même prophétique : « Les écumeurs maoïstes ou les névropathes trotskystes […] céderont […] à la main qui les flattera (p. 69). » Le parfait exemple n’est-il pas l’ancien maoïste Serge July, ex de Libération, signataire d’un récent Dictionnaire amoureux de New York (5) ?

Dominique de Roux accuse Jean-Jacques Servan-Schreiber et son Parti radical d’œuvrer en faveur de la Subversion en Espagne, en Grèce et au Portugal. Depuis que JJSS a obtenu la libération et l’exil du compositeur et musicien Mikis Théodarakis, les étudiants qui affrontent la junte des colonels d’Athènes considèrent l’élu lorrain « comme le leader d’une certaine Europe de la subversion bourgeoise qui n’aspire qu’à la puissance de nouvelles classes privilégiées (p. 68) ». Dominique de Roux en profite pour s’attarder un instant sur les rapports de forces internes qui parcourent la junte. Celle-ci dépendrait d’un Conseil national de la Révolution lui-même divisé entre « modérés » libéraux – conservateurs pro-Washington et « ultras » nationaux-révolutionnaires plus « neutralistes ». « Nationalistes, violemment anti-capitalistes au moins autant qu’anti-monarchistes et anti-marxistes, la fraction dure du Conseil de la Révolution est en marche vers des prises de position analogues à celles de la Yougoslavie titiste, de la Révolution nassérienne ou du régime du colonel Boumédienne. Au-delà de l’Union Soviétique et des relations politico-économiques étroites avec l’Albanie, la Bulgarie et la Roumanie, les extrémistes de la Junte regardent, depuis juin 1969, vers Pékin. Par l’intermédiaire de l’Ambassade de Chine à Bucarest, plaque tournante de l’ensemble stratégique de la politique chinoise en Europe de l’Est, la Grèce se trouve déjà en relation avec le commandement de l’armée populaire chinoise. Aussi la fraction extrèmiste de l’État-Major révolutionnaire secret d’Athènes envisagerait-elle un changement de ligne qui risque d’être fatal à l’ensemble du dispositif stratégique occidental en Méditerranée et dans le Sud-Est européen. Comme la question d’un retour aux délices équivoques de la démocratie royale n’est possible que dans les salons de l’intelligentsia parisienne, “ tendance Nouvel Obs ou Préfecture de Police ”, et que le passage, avec armes et bagages, dans le camp socialiste est à exclure, vu l’attitude monolithique du peuple grec lui-même, la seule carte à jouer en Grèce, pour le “ capitalisme à la papa ”, capitalisme d’Onassis et des commanditaires d’un Servan-Schreiber, reste, malgré tout, celle de la fraction modérée de la Junte (pp. 106 – 107). » Dominique de Roux est le seul à mentionner ce Conseil national de la Révolution. On peut se demander s’il ne serait pas ici victime d’une fausse interprétation des événements. En revanche, « en 1973, souligne Georges Prévélakis, Papadopoulos aurait été renversé par Ioannidis manipulé par la CIA à cause de son refus d’accorder aux Américains l’utilisation de l’espace aérien grec pour soutenir Israël (pendant la guerre du Kippour). Beaucoup d’officiers qui soutenaient Georges Papadopoulos étaient très influencés par le colonel Kadhafi (6) ». Était-il nécessaire d’évoquer la Grèce des colonels ? Pendant les sept années de la junte hellène, « les organisations para-étatiques ont pris la forme d’un État anti-communiste au service des intérêts américains (7) ».

Cette forme (idéalisée ?) d’organisation clandestine influence-t-elle le fondateur des Cahiers de l’Herne ? « L’emportera le groupe qui sera capable de former à ses ordres une armée de protection dialectique de sa propre vision du monde, une élite détachée de l’économique, voire même, détachée, aussi, de la politique, ce que Lénine avait appelé “ les révolutionnaires professionnels ”. Sur le plan de l’histoire, sur le plan des activismes qui font et défont la marche de l’histoire, l’emporteront donc, à l’heure actuelle, ceux qui sauront donner aux masses engagées dans leurs manœuvres l’encadrement de révolutionnaires professionnels, de cadres activistes (pp. 114 – 115). » On peut voir dans cette description d’une avant-garde militante en acier forgé une allusion aux « convives de pierre » évoliens ou à l’Ordre de la Couronne de fer ? Dominique de Roux se révèle ici en vrai penseur de la stratégie (méta)politique. Il avoue que « la noblesse de la politique, en vérité sa noblesse d’être, est de contraindre les fatalités (p. 20) ». Il s’agit par ailleurs de se méfier des opérations sous faux drapeau. « Devant la marée montante de la révolution sociale en Europe et dans le monde, la subversion du capitalisme–apatride mobilise aujourd’hui ses doctrinaires et ses meneurs de l’ombre avec la consigne d’inventer des stratégies d’urgence, combines et propagandes à double étage qui leur permettent de ralentir et de paralyser le cours actuel des choses (p. 22). » Il prend ainsi acte très tôt de la formidable capacité du « Système » à récupérer ses oppositions et à s’en servir. « Il est pourtant notoire que chaque fois qu’on fait appel au peuple en flattant démagogiquement sa soi-disant légitimité charismatique, ses droits et son mystère, prévient-il encore, c’est que l’on complote en réalité pour lui inventer un nouvel asservissement, la sémantique nouvelle de sa mis en condition (p. 40). » Attention donc aux « populismes » conduits par de « faux héros contre-révolutionnaires » prévenus par Thomas Molnar (8) à l’instar de l’illibéral hongrois Viktor Orban, ancien pensionné de George Soros… Cette mise en garde est plus que jamais d’actualité.

Cette forme (idéalisée ?) d’organisation clandestine influence-t-elle le fondateur des Cahiers de l’Herne ? « L’emportera le groupe qui sera capable de former à ses ordres une armée de protection dialectique de sa propre vision du monde, une élite détachée de l’économique, voire même, détachée, aussi, de la politique, ce que Lénine avait appelé “ les révolutionnaires professionnels ”. Sur le plan de l’histoire, sur le plan des activismes qui font et défont la marche de l’histoire, l’emporteront donc, à l’heure actuelle, ceux qui sauront donner aux masses engagées dans leurs manœuvres l’encadrement de révolutionnaires professionnels, de cadres activistes (pp. 114 – 115). » On peut voir dans cette description d’une avant-garde militante en acier forgé une allusion aux « convives de pierre » évoliens ou à l’Ordre de la Couronne de fer ? Dominique de Roux se révèle ici en vrai penseur de la stratégie (méta)politique. Il avoue que « la noblesse de la politique, en vérité sa noblesse d’être, est de contraindre les fatalités (p. 20) ». Il s’agit par ailleurs de se méfier des opérations sous faux drapeau. « Devant la marée montante de la révolution sociale en Europe et dans le monde, la subversion du capitalisme–apatride mobilise aujourd’hui ses doctrinaires et ses meneurs de l’ombre avec la consigne d’inventer des stratégies d’urgence, combines et propagandes à double étage qui leur permettent de ralentir et de paralyser le cours actuel des choses (p. 22). » Il prend ainsi acte très tôt de la formidable capacité du « Système » à récupérer ses oppositions et à s’en servir. « Il est pourtant notoire que chaque fois qu’on fait appel au peuple en flattant démagogiquement sa soi-disant légitimité charismatique, ses droits et son mystère, prévient-il encore, c’est que l’on complote en réalité pour lui inventer un nouvel asservissement, la sémantique nouvelle de sa mis en condition (p. 40). » Attention donc aux « populismes » conduits par de « faux héros contre-révolutionnaires » prévenus par Thomas Molnar (8) à l’instar de l’illibéral hongrois Viktor Orban, ancien pensionné de George Soros… Cette mise en garde est plus que jamais d’actualité.

Vouloir l’Europe libre franco-allemande

Dominique de Roux considère dans le phénomène Servan-Schreiber une manière d’« empêcher […] que la révolution en profondeur voulue par le général de Gaulle ne parvienne à se faire; que le travail national et le pouvoir politique total de la France n’aient à se rencontrer sur les décombres des puissances capitalistes des régimes bourgeois (p. 33) ». Il ironise que l’homme de presse reprenne à son compte les suggestions géopolitiques révolutionnaires et grandes-européennes du président du NPD (Parti national-démocrate d’Allemagne), Adolf von Thaden, mais « dans un sens final absolument contraire à celui qui à un moment donné avait failli rassembler l’Europe autour de l’axe gaullisme franco-allemand (p. 76) ». Quelques mois auparavant, en 1969, von Thaden regrettait déjà dans un entretien paru dans… L’Express (!) la vive hostilité du gouvernement de Bonn à « la politique européenne du général de Gaulle, politique dont le postulat fondamental était celui d’une véritable force de dissuasion nucléaire française destinée à transformer, ensuite, en force nucléaire européenne (p. 75) ». « Sur le plan militaire, Adolf von Thaden voyait une armée nucléaire française secrètement soutenue par une infra-structure économique allemande (p. 80). » À l’époque, outre-Rhin, le journaliste et politologue Armin Mohler défendait des positions géopolitiques fort semblables.

« L’Europe allemande de facture française, l’Europe des compradores Servan-Schreiber et Willy Brandt, est appelée à se cogner subversivement à l’Europe française de facture allemande dont le général de Gaulle avait su rêver, à Ingolstadt en 1917, en 1939 sur les marches de l’Est, à Montcornet en 1940, en 1945 quand il fut reçu en Rhénanie par les survivants d’une Allemagne que, malgré tout et plus que n’importe qui d’autre, il avait contribué à relever; en 1958 enfin, et de par son silence même, aujourd’hui, à l’heure où se lèvent à nouveau les sombres boucliers du néant auxquels lui, l’homme des tempêtes, n’a plus rien à opposer si ce n’est le concept apocalyptique et l’espérance qui ne l’est pas moins du terme. Or, ce terme nous sommes déjà quelques-uns à le savoir, ne saurait être dialectiquement que le terme du terme (p. 114). » Se matérialise ici l’esquisse de la future « Internationale gaulliste » et son orientation en faveur d’une troisième voie géopolitique pour qui « la suppression des blocs militaires, préalable à la mise en marche d’une Conférence pan-européenne, passe par la thèse gaulliste de l’indépendance nationale, de la coopération politique inter-européenne et annule à la base le point de vue social-démocrate (p. 95) ». Il en appelle à la réunion d’une Conférence continentale sur la sécurité européenne, ce qui débouchera sur les accords d’Helsinki de 1975 et, à la fin de la Guerre froide, à la création d’une Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Dominique de Roux rappelle qu’« en 1944 le général de Gaulle s’était élevé avec fermeté – et en en prenant tous les risques – contre le plan Morgenthau, ayant compris selon la dialectique visionnaire du corps doctrinaire gaulliste, que, sans l’Allemagne, la France se trouverait dans l’impossibilité de faire l’Europe, et que sans l’Europe une certaine idée de la France périclitait (p. 83) ».

« L’Europe allemande de facture française, l’Europe des compradores Servan-Schreiber et Willy Brandt, est appelée à se cogner subversivement à l’Europe française de facture allemande dont le général de Gaulle avait su rêver, à Ingolstadt en 1917, en 1939 sur les marches de l’Est, à Montcornet en 1940, en 1945 quand il fut reçu en Rhénanie par les survivants d’une Allemagne que, malgré tout et plus que n’importe qui d’autre, il avait contribué à relever; en 1958 enfin, et de par son silence même, aujourd’hui, à l’heure où se lèvent à nouveau les sombres boucliers du néant auxquels lui, l’homme des tempêtes, n’a plus rien à opposer si ce n’est le concept apocalyptique et l’espérance qui ne l’est pas moins du terme. Or, ce terme nous sommes déjà quelques-uns à le savoir, ne saurait être dialectiquement que le terme du terme (p. 114). » Se matérialise ici l’esquisse de la future « Internationale gaulliste » et son orientation en faveur d’une troisième voie géopolitique pour qui « la suppression des blocs militaires, préalable à la mise en marche d’une Conférence pan-européenne, passe par la thèse gaulliste de l’indépendance nationale, de la coopération politique inter-européenne et annule à la base le point de vue social-démocrate (p. 95) ». Il en appelle à la réunion d’une Conférence continentale sur la sécurité européenne, ce qui débouchera sur les accords d’Helsinki de 1975 et, à la fin de la Guerre froide, à la création d’une Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Dominique de Roux rappelle qu’« en 1944 le général de Gaulle s’était élevé avec fermeté – et en en prenant tous les risques – contre le plan Morgenthau, ayant compris selon la dialectique visionnaire du corps doctrinaire gaulliste, que, sans l’Allemagne, la France se trouverait dans l’impossibilité de faire l’Europe, et que sans l’Europe une certaine idée de la France périclitait (p. 83) ».

Grand dessein alter-gaulliste

Quel est donc le « grand dessein » de Charles de Gaulle ? « Pour que le grand dessein européen et mondial gaulliste s’accomplisse et qu’il trouve son terme, il aurait fallu que le gaullisme puisse continuer son action pour un idéal à travers les réalités, continuer la France révolutionnairement et dans les profondeurs, outil d’une véritable rupture, d’un grand accomplissement politico-historique français et européen à l’avant-garde du Troisième État de la révolution mondiale. L’idée gaulliste prévoyait, avant tout, le changement ontologique de la France sur le double plan des institutions de gouvernement et de sa politique extérieure. À l’intérieur, il s’agissait, il s’agit toujours de forger l’outil politico-militaire de l’indépendance nationale française en terme de dissuasion nucléaire et de renouvellement de l’économie nationale. La transformation profonde de l’agriculture, la réorganisation régionale, définie par Jeanneney, la participation des ouvriers aux bénéfices de l’entreprise, le dégonflage du mythe université et le plan de mise à jour technologique de l’industrie et de la recherche, tout ce qui exigeait que le pays se ressaisisse et change, s’est trouvé saboté, démantelé, par la concentration d’intérêts représentés à l’heure actuelle par le Parti radical du compradore Servan-Schreiber. Ce monde clos avait compris que la révolution gaulliste était sur le point de constituer une barrière infranchissable contre les manipulations d’un milieu qui pense politique en termes d’arrangements monétaires, de sur-exploitation colonialiste du travail, d’agences clandestines sans visage ni identité avouable à la solde du capitalisme apatride et qui, finalement, rejoint le néant (pp. 90 à 92). » Face à l’apathie française, Dominique de Roux reportera ensuite cette quête spirituelle et géopolitique vers un cinquième empire lusophone et pluri-continental (9). Il signale toutefois d’une manière sibylline à une lecture originale des Mémoires d’Espoir de Charles de Gaulle par l’économiste non-conformiste François Perroux. L’interprétation de ce dernier paraît préparer le terrain, cinquante ans plus tard, à la publication d’une série de lettres du fondateur de la Ve République, à la tonalité explosive, adressées à un historien français d’origine alsacienne, recruté « malgré lui » pour le front de l’Est, déserteur de la Wehrmacht et ancien officier de l’Armée rouge soviétique. À côté de ces enjeux géopolitiques, Dominique de Roux s’attache à la révision complète des relations sociales. Il affirme que « depuis les jacobins vénérés, la seule idée authentiquement révolutionnaire en France a été celle de la participation gaulliste du capital et du travail (p. 25) ». Cette idée révolutionnaire d’avenir est bien sûr sabotée par un Pompidou bien trop proche du grand patronat français immigrationniste.

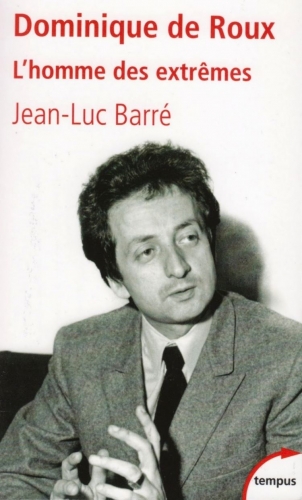

Ce pamphlet constitue un tournant décisif dans la vie de l’auteur de L’Ouverture de la chasse. Il clôt sa période d’éditeur et prépare ses voyages en Afrique portugaise. Une légende veut que Jean-Jacques Servan-Schreiber aurait acquis tous les exemplaires du pamphlet disponibles en France. En s’appuyant sur une lettre adressée à Jacques Fauvet du 15 juillet 1970, Jean-Luc Barré raconte que le notable lorrain dépêcha « un intermédiaire auprès de Dominique de Roux pour racheter l’intégralité du tirage initial. Faute d’y parvenir, il réussit cependant à empêcher sa diffusion à Nancy, tandis qu’à l’initiative d’un de ses jeunes supporters un exemplaire de l’ouvrage est brûlé sur la place de la ville (10) ».

Ce pamphlet constitue un tournant décisif dans la vie de l’auteur de L’Ouverture de la chasse. Il clôt sa période d’éditeur et prépare ses voyages en Afrique portugaise. Une légende veut que Jean-Jacques Servan-Schreiber aurait acquis tous les exemplaires du pamphlet disponibles en France. En s’appuyant sur une lettre adressée à Jacques Fauvet du 15 juillet 1970, Jean-Luc Barré raconte que le notable lorrain dépêcha « un intermédiaire auprès de Dominique de Roux pour racheter l’intégralité du tirage initial. Faute d’y parvenir, il réussit cependant à empêcher sa diffusion à Nancy, tandis qu’à l’initiative d’un de ses jeunes supporters un exemplaire de l’ouvrage est brûlé sur la place de la ville (10) ».

Contre Servan combat le dévoiement de l’idée européenne. Les corrupteurs de cette auguste idée sont maintenant très nombreux puisqu’on les trouve autant chez les mondialistes que chez les souverainistes ou chez les altermondialistes. Est-ce une coïncidence si Dominique de Roux décède d’une crise cardiaque neuf mois avant la naissance de la réincarnation politique de Servan-Schreiber, Emmanuel Macron ?

Georges Feltin-Tracol

Notes

1 : Lettre de Dominique de Roux à Philippe de Saint-Robert du 1er juillet 1974, cité dans Jean-Luc Barré, Dominique de Roux. Le provocateur (1935 – 1977), Fayard, 2005, p. 451. L’UDR est le parti gaulliste précédant le RPR.

2 : cf. Jean-Jacques Servan-Schreiber et Michel Albert, Ciel et Terre. Le Manifeste radical, Denoël, coll du « Défi », 1971, avec en annexes les contributions de Hugh Scott, « Force et faiblesse de l’industrie française », et de Pierre Uri, « Rapport sur l’inégalité en France ».

3 : Fondé en 1901, le Parti radical valoisien s’appelle en réalité Parti républicain, radical et radical-socialiste. Un temps à l’UDI (Union des démocrates et indépendants), il fusionne ensuite avec son frère ennemi radical de gauche pour un Mouvement radical et social tout aussi groupusculaire avant de se séparer…

4 : cf. James Burnham, L’ère des organisateurs, préface de Léon Blum, Calmann-Lévy, coll. « La Liberté de l’Esprit », 1947.

5 : Serge July, Dictionnaire amoureux de New York, Plon, 2019.

6 : Georges Prévélakis, Géopolitique de la Grèce, Éditions Complexe, coll. « Géopolitique des États du monde », 1997, p. 127.

7 : Idem, p. 125.

8 : Thomas Molnar, La Contre-Révolution au XXe siècle, La Table Ronde, 1980.

9 : Dominique de Roux, Le Cinquième Empire, préface de Raymond Abellio, Belfond, 1977.

10 : Jean-Luc Barré, op. cit., pp. 386 – 387.

• Dominique de Roux, Contre Servan-Schreiber, André Balland, 1970, 118 p.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Il a commencé sa carrière comme éditeur chez Christian Bourgois en 1982, tout en collaborant à plusieurs publications. Il est, avec Yves Loiseau, l'auteur du livre "Portrait d'un révolutionnaire en général : Jonas Savimbi", sur le leader de l'UNITA, publié en 1987.

Il a commencé sa carrière comme éditeur chez Christian Bourgois en 1982, tout en collaborant à plusieurs publications. Il est, avec Yves Loiseau, l'auteur du livre "Portrait d'un révolutionnaire en général : Jonas Savimbi", sur le leader de l'UNITA, publié en 1987.

J'ai rencontré Pierre Gillieth il y a 15 ans à la Table Ronde, la réunion annuelle de l'association Terre et Peuple, présidée par Pierre Vial. Je lisais et aimais le magazine "Réfléchir & Agir" et j'ai voulu rencontrer les personnes qui en sont responsables. Au stand, j'ai parlé pour la première fois avec Eugène Krampon et Pierre et je me souviens avoir ri ensemble tout en satisfaisant notre curiosité, comme des camarades européens qui se reconnaissaient. C'est une amitié qui naît immédiatement et un contact qui se maintient, dans les voyages en France, dans l'échange de correspondance, dans les lectures.

J'ai rencontré Pierre Gillieth il y a 15 ans à la Table Ronde, la réunion annuelle de l'association Terre et Peuple, présidée par Pierre Vial. Je lisais et aimais le magazine "Réfléchir & Agir" et j'ai voulu rencontrer les personnes qui en sont responsables. Au stand, j'ai parlé pour la première fois avec Eugène Krampon et Pierre et je me souviens avoir ri ensemble tout en satisfaisant notre curiosité, comme des camarades européens qui se reconnaissaient. C'est une amitié qui naît immédiatement et un contact qui se maintient, dans les voyages en France, dans l'échange de correspondance, dans les lectures. Faire l’éloge du travail d'un ami peut être suspect, mais dans ce cas, c'est très facile. Bertrand, le personnage principal de ce roman autobiographique, ne s'identifie pas au milieu bourgeois de sa famille riche et influente, aussi opulent que futile, et au grand étonnement de ses proches milita au Front National de Jean-Marie Le Pen, contre l'invasion des immigrés et dégoûté par l'apathie de tant de Français face à la mort imminente de leur pays, une France qui aujourd’hui n’existe plus.

Faire l’éloge du travail d'un ami peut être suspect, mais dans ce cas, c'est très facile. Bertrand, le personnage principal de ce roman autobiographique, ne s'identifie pas au milieu bourgeois de sa famille riche et influente, aussi opulent que futile, et au grand étonnement de ses proches milita au Front National de Jean-Marie Le Pen, contre l'invasion des immigrés et dégoûté par l'apathie de tant de Français face à la mort imminente de leur pays, une France qui aujourd’hui n’existe plus.

Le deuxième volume de la trilogie, récemment publié, L'homme sans ombre (Carbonio editore, 299 p., 16,50 euros) peut être lu et apprécié indépendamment du premier livre, étant un autre chapitre de la vie de l'écrivain Gérard Sorme, cette fois-ci centré sur le sexe : une sorte de "journal intime" comme le dit le sous-titre. Pour Sorme, le sexe est un élément d'inspiration pour ses histoires, afin d'élargir sa conscience, un peu comme à Londres dans les années 60 où l'on affirmait la consommation de drogues, et donc il s'engage à avoir une vie intense dans ce domaine et, dans un journal intime, il transcrit ses expériences, ses rencontres, les filles avec lesquelles il sort et ses pensées à leur sujet. Gertrude, Caroline, Madeleine, Charlotte, Mary, les femmes et les visages, les mots et les corps se succèdent jusqu'à ce qu'il rencontre et conquière Diana, une femme mariée à un musicien fou qui est un peu plus âgée qu'elle. Gérard tombe profondément amoureux.

Le deuxième volume de la trilogie, récemment publié, L'homme sans ombre (Carbonio editore, 299 p., 16,50 euros) peut être lu et apprécié indépendamment du premier livre, étant un autre chapitre de la vie de l'écrivain Gérard Sorme, cette fois-ci centré sur le sexe : une sorte de "journal intime" comme le dit le sous-titre. Pour Sorme, le sexe est un élément d'inspiration pour ses histoires, afin d'élargir sa conscience, un peu comme à Londres dans les années 60 où l'on affirmait la consommation de drogues, et donc il s'engage à avoir une vie intense dans ce domaine et, dans un journal intime, il transcrit ses expériences, ses rencontres, les filles avec lesquelles il sort et ses pensées à leur sujet. Gertrude, Caroline, Madeleine, Charlotte, Mary, les femmes et les visages, les mots et les corps se succèdent jusqu'à ce qu'il rencontre et conquière Diana, une femme mariée à un musicien fou qui est un peu plus âgée qu'elle. Gérard tombe profondément amoureux. Wilson dans Night Rites fait référence au crime et à la recherche de la définition mentale d'un jeu psychologique qui pourrait obséder le tueur en série. Au contraire, au centre du récit de L'Homme sans ombre, il n'y a pas vraiment que le sexe, comme les critiques et l'auteur lui-même voudraient nous le faire croire. Il y en a, bien sûr, mais avec une plus grande prépondérance de la magie. En fait, dans la première partie, Wilson déclare : "Je suis certain d'une chose : l'énergie sexuelle est aussi proche de la magie - du surnaturel - que les êtres humains en ont jamais fait l'expérience. Elle mérite une étude continue et attentive. Aucune étude n'est aussi profitable pour le philosophe. Dans l'énergie sexuelle, il peut observer le but de l'univers en action". Cette phrase, qui dans la réalité moderne et dans le Londres du Swinging des années 1960, était considérée comme l'exaltation des sens et de la luxure sexuelle comme la gratification du désir, renvoie en fait à un thème central de la magie : l'utilisation de la plus grande force existante - le sexe - pour accéder aux forces de l'Univers et plier les forces de la nature (mentionnée à plusieurs reprises par l'écrivain anglais) à sa volonté. Un enseignement qui est présent dans toutes les doctrines ésotériques de n'importe quelle partie du monde (Cf. Evola, Metafisica del sesso, Ed. Mediterranee ; Weininger, Sesso e carattere, Ed. Mediterranee, etc.). Mais le monde moderne n'interprète le sexe que dans une dimension consumériste et comme une source de plaisir physique, et c'est tout.

Wilson dans Night Rites fait référence au crime et à la recherche de la définition mentale d'un jeu psychologique qui pourrait obséder le tueur en série. Au contraire, au centre du récit de L'Homme sans ombre, il n'y a pas vraiment que le sexe, comme les critiques et l'auteur lui-même voudraient nous le faire croire. Il y en a, bien sûr, mais avec une plus grande prépondérance de la magie. En fait, dans la première partie, Wilson déclare : "Je suis certain d'une chose : l'énergie sexuelle est aussi proche de la magie - du surnaturel - que les êtres humains en ont jamais fait l'expérience. Elle mérite une étude continue et attentive. Aucune étude n'est aussi profitable pour le philosophe. Dans l'énergie sexuelle, il peut observer le but de l'univers en action". Cette phrase, qui dans la réalité moderne et dans le Londres du Swinging des années 1960, était considérée comme l'exaltation des sens et de la luxure sexuelle comme la gratification du désir, renvoie en fait à un thème central de la magie : l'utilisation de la plus grande force existante - le sexe - pour accéder aux forces de l'Univers et plier les forces de la nature (mentionnée à plusieurs reprises par l'écrivain anglais) à sa volonté. Un enseignement qui est présent dans toutes les doctrines ésotériques de n'importe quelle partie du monde (Cf. Evola, Metafisica del sesso, Ed. Mediterranee ; Weininger, Sesso e carattere, Ed. Mediterranee, etc.). Mais le monde moderne n'interprète le sexe que dans une dimension consumériste et comme une source de plaisir physique, et c'est tout. Un jeune homme en colère

Un jeune homme en colère

Dans le système de Bueno, qui est aujourd'hui admiré et justifié par des personnes de tendances les plus diverses, dont certaines très atrabilaires, il existe d'énormes contradictions que ce livre examine - patiemment -. À partir des origines staliniennes de certaines des conceptions initiales de Bueno, et de sa détermination absurde à rechercher un "fondement" original pour les systèmes sans solution du matérialisme dialectique et du matérialisme historique, la pensée de Bueno a évolué vers un certain jacobinisme hégélien, hypercritique - parfois à juste titre - de la gauche. De compagnon de route des marxistes dans les années 60 et 70, Bueno au XXIe siècle est devenue un peu le fétiche d'une "nouvelle droite espagnole" qui n'a jamais vraiment pris racine intellectuellement, en grande partie à cause de son allergie à l'activité intellectuelle. Mais entre un ECP déjà inexistant ou testimonial, phagocyté par les podémites, et un parti VOX qui doit encore s’immerger sérieusement dans la philosophie (et dans bien d'autres domaines), l'idée de "Matière" apparaît pour tous comme un volet incongru avec la "mise en œuvre politique" de cette philosophie, aussi inconnue que maladroitement et sectairement divulguée.

Dans le système de Bueno, qui est aujourd'hui admiré et justifié par des personnes de tendances les plus diverses, dont certaines très atrabilaires, il existe d'énormes contradictions que ce livre examine - patiemment -. À partir des origines staliniennes de certaines des conceptions initiales de Bueno, et de sa détermination absurde à rechercher un "fondement" original pour les systèmes sans solution du matérialisme dialectique et du matérialisme historique, la pensée de Bueno a évolué vers un certain jacobinisme hégélien, hypercritique - parfois à juste titre - de la gauche. De compagnon de route des marxistes dans les années 60 et 70, Bueno au XXIe siècle est devenue un peu le fétiche d'une "nouvelle droite espagnole" qui n'a jamais vraiment pris racine intellectuellement, en grande partie à cause de son allergie à l'activité intellectuelle. Mais entre un ECP déjà inexistant ou testimonial, phagocyté par les podémites, et un parti VOX qui doit encore s’immerger sérieusement dans la philosophie (et dans bien d'autres domaines), l'idée de "Matière" apparaît pour tous comme un volet incongru avec la "mise en œuvre politique" de cette philosophie, aussi inconnue que maladroitement et sectairement divulguée. La critique du système capitaliste prédateur et la restauration d'une communauté organique n'ont pas besoin de "matérialisme". Cette étiquette usée en philosophie ne signifie rien d'autre qu'une adhésion aux résidus de la métaphysique déjà dépassée. Il s'agit d'un lien frauduleux avec les systèmes déjà dépassés du "matérialisme" : l'historique et le dialectique. On dit frauduleux, car Gustavo Bueno a joué à retenir le terme "matière" pour prétendre surmonter, de façon très confortable et avec un jargon ésotérique abondant, les dogmatismes attribués à Marx et Engels, et apparaître comme quelque chose de tout nouveau.

La critique du système capitaliste prédateur et la restauration d'une communauté organique n'ont pas besoin de "matérialisme". Cette étiquette usée en philosophie ne signifie rien d'autre qu'une adhésion aux résidus de la métaphysique déjà dépassée. Il s'agit d'un lien frauduleux avec les systèmes déjà dépassés du "matérialisme" : l'historique et le dialectique. On dit frauduleux, car Gustavo Bueno a joué à retenir le terme "matière" pour prétendre surmonter, de façon très confortable et avec un jargon ésotérique abondant, les dogmatismes attribués à Marx et Engels, et apparaître comme quelque chose de tout nouveau.

Dans le même esprit, le secrétaire d'État adjoint de Bill Clinton, Strobe Talbott, a déclaré peu après avoir quitté ses fonctions que les États-Unis n'existeront pas "sous leur forme actuelle" au XXIe siècle parce que le concept de nation lui-même deviendra obsolète. Talbott a déclaré en 1992, et réitéré dans son livre de 2008, The Great Experiment, qu'au XXIe siècle "la nation telle que nous la connaissons sera obsolète ; tous les États reconnaîtront une autorité unique et mondiale et tous les pays seront fondamentalement des arrangements sociaux, des adaptations à des circonstances changeantes. Aussi permanentes et même sacrées qu'elles puissent paraître à un moment donné, ils sont en fait tous artificiels et temporaires".

Dans le même esprit, le secrétaire d'État adjoint de Bill Clinton, Strobe Talbott, a déclaré peu après avoir quitté ses fonctions que les États-Unis n'existeront pas "sous leur forme actuelle" au XXIe siècle parce que le concept de nation lui-même deviendra obsolète. Talbott a déclaré en 1992, et réitéré dans son livre de 2008, The Great Experiment, qu'au XXIe siècle "la nation telle que nous la connaissons sera obsolète ; tous les États reconnaîtront une autorité unique et mondiale et tous les pays seront fondamentalement des arrangements sociaux, des adaptations à des circonstances changeantes. Aussi permanentes et même sacrées qu'elles puissent paraître à un moment donné, ils sont en fait tous artificiels et temporaires". Face à la brutalité gratuite de leur régime, les Américains normaux ne devraient pas désespérer. La partie n'est pas gagnée parce que rien dans l'histoire n'est "inévitable". En 1996, une période terrible pour le peuple russe, j'ai rencontré le célèbre mathématicien et penseur conservateur Igor Shafarevich (Chafarévitch)à Moscou et je lui ai demandé s'il y avait un espoir de redressement de la Russie. Il m'a répondu : "En tant que mathématicien, je ne peux pas proposer un modèle de rétablissement empiriquement viable ; mais en tant que chrétien orthodoxe, je crois que l'effet bienveillant du Saint-Esprit est possible, donc probablement, par conséquent, imminent".

Face à la brutalité gratuite de leur régime, les Américains normaux ne devraient pas désespérer. La partie n'est pas gagnée parce que rien dans l'histoire n'est "inévitable". En 1996, une période terrible pour le peuple russe, j'ai rencontré le célèbre mathématicien et penseur conservateur Igor Shafarevich (Chafarévitch)à Moscou et je lui ai demandé s'il y avait un espoir de redressement de la Russie. Il m'a répondu : "En tant que mathématicien, je ne peux pas proposer un modèle de rétablissement empiriquement viable ; mais en tant que chrétien orthodoxe, je crois que l'effet bienveillant du Saint-Esprit est possible, donc probablement, par conséquent, imminent".

L'IRGET (Institut René Guénon d'études traditionnelles), fondé en 1984 dans la ville de São Paulo par le journaliste Luiz Pontual, se consacre à l'étude et à l'enseignement de l'œuvre de René Guénon, comme l'indique la page d'accueil de cet institut. Il est intéressant de noter que Luiz Pontual est également un admirateur de l'œuvre d’Evola, reconnaissant son opposition tout aussi radicale au monde moderne. Cependant, sur le site de l'IRGET, Pontual déclare : "D'autre part, les partisans d'Evola nous reprochent de ne pas le mettre à niveau ou de le placer au-dessus de Guénon. À ces derniers, nous faisons référence à Evola lui-même, qui a écrit dans ses livres, plus d'une fois, la fierté d'être un Kshatrya (porteur du pouvoir temporel) et reconnaissait en Guénon le figure d’un Brahmane (détenteur de l’autorité spirituelle). Cela nous dispense de toute autre explication". Le journaliste Luiz Pontual montre qu'il ne connaît pas l'œuvre d'Evola en profondeur, car le penseur italien affirme que, dans les temps primordiaux, à l'âge d'or, il n'y avait pas de séparation entre l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel. La figure de la royauté sacrée, du roi-prêtre, du pontifex, du divin empereur dans les civilisations traditionnelles, atteste la présence d'une autorité supérieure à la caste des prêtres et à celle des guerriers.

L'IRGET (Institut René Guénon d'études traditionnelles), fondé en 1984 dans la ville de São Paulo par le journaliste Luiz Pontual, se consacre à l'étude et à l'enseignement de l'œuvre de René Guénon, comme l'indique la page d'accueil de cet institut. Il est intéressant de noter que Luiz Pontual est également un admirateur de l'œuvre d’Evola, reconnaissant son opposition tout aussi radicale au monde moderne. Cependant, sur le site de l'IRGET, Pontual déclare : "D'autre part, les partisans d'Evola nous reprochent de ne pas le mettre à niveau ou de le placer au-dessus de Guénon. À ces derniers, nous faisons référence à Evola lui-même, qui a écrit dans ses livres, plus d'une fois, la fierté d'être un Kshatrya (porteur du pouvoir temporel) et reconnaissait en Guénon le figure d’un Brahmane (détenteur de l’autorité spirituelle). Cela nous dispense de toute autre explication". Le journaliste Luiz Pontual montre qu'il ne connaît pas l'œuvre d'Evola en profondeur, car le penseur italien affirme que, dans les temps primordiaux, à l'âge d'or, il n'y avait pas de séparation entre l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel. La figure de la royauté sacrée, du roi-prêtre, du pontifex, du divin empereur dans les civilisations traditionnelles, atteste la présence d'une autorité supérieure à la caste des prêtres et à celle des guerriers.

Le 14 mai 1995, le journal Folha de São Paulo, l'un des plus grands journaux du pays, a publié un article de l'écrivain italien Umberto Eco. L'article était intitulé "La nébuleuse fasciste". Le célèbre écrivain italien a tenté d'élaborer un ensemble de traits, de caractéristiques, de ce qu'il a appelé "protofascisme ou fascisme éternel". Parmi les traits énumérés par Eco figure le culte de la tradition, le traditionalisme. À ce propos, il déclare : "Il suffit de jeter un coup d'œil aux parrains de n'importe quel mouvement fasciste pour trouver les grands penseurs traditionalistes. La gnose nazie se nourrissait d'éléments traditionalistes, syncrétiques et occultes. La source théorique la plus importante de la nouvelle droite italienne, Julius Evola, a fusionné le Saint Graal et les Protocoles des Sages de Sion, l'alchimie et le Saint Empire romain-germanique". L'opposition d'Eco à la pensée d'Evola est évidente. L'écrivain italien n'a pas connaissance des critiques de Julius Evola sur le fascisme [2] dans des ouvrages tels que Le fascisme vu de droite et Notes sur le Troisième Reich. Dans ces deux livres, Julius Evola démontre les aspects anti-traditionnels du fascisme italien et du national-socialisme allemand, tels que le culte du chef, le populisme, le nationalisme, le racisme biologique, etc. Quant à la Nouvelle Droite italienne, elle ne se nourrit que de quelques aspects de l'œuvre d'Evola. En tout cas, l'article d'Eco, largement lu par l'intelligentsia brésilienne, ne sert qu'à dénigrer l'image d'Evola et à déformer sa pensée.

Le 14 mai 1995, le journal Folha de São Paulo, l'un des plus grands journaux du pays, a publié un article de l'écrivain italien Umberto Eco. L'article était intitulé "La nébuleuse fasciste". Le célèbre écrivain italien a tenté d'élaborer un ensemble de traits, de caractéristiques, de ce qu'il a appelé "protofascisme ou fascisme éternel". Parmi les traits énumérés par Eco figure le culte de la tradition, le traditionalisme. À ce propos, il déclare : "Il suffit de jeter un coup d'œil aux parrains de n'importe quel mouvement fasciste pour trouver les grands penseurs traditionalistes. La gnose nazie se nourrissait d'éléments traditionalistes, syncrétiques et occultes. La source théorique la plus importante de la nouvelle droite italienne, Julius Evola, a fusionné le Saint Graal et les Protocoles des Sages de Sion, l'alchimie et le Saint Empire romain-germanique". L'opposition d'Eco à la pensée d'Evola est évidente. L'écrivain italien n'a pas connaissance des critiques de Julius Evola sur le fascisme [2] dans des ouvrages tels que Le fascisme vu de droite et Notes sur le Troisième Reich. Dans ces deux livres, Julius Evola démontre les aspects anti-traditionnels du fascisme italien et du national-socialisme allemand, tels que le culte du chef, le populisme, le nationalisme, le racisme biologique, etc. Quant à la Nouvelle Droite italienne, elle ne se nourrit que de quelques aspects de l'œuvre d'Evola. En tout cas, l'article d'Eco, largement lu par l'intelligentsia brésilienne, ne sert qu'à dénigrer l'image d'Evola et à déformer sa pensée.

Pourrions-nous dire, effectivement, que nous pensons aujourd’hui par nous-mêmes ? La feinte consistant à répondre positivement à cette question est fort amène, mais elle ne saurait camoufler aux esprits perspicaces, sous ses beaux atours, que nous avons acquis depuis quelques temps une capacité hors du commun à nous laisser gouverner par des injonctions, très souvent - et à dessein - contradictoires, émanant des puissances médiatiques officielles, modes y compris. Nous sommes en effet de nos jours, et ce de plus en plus, dirigés par ce que l’on nomme des « impératifs », qui ne le sont que parce que nous nous sommes laissés entraîner dans une chaîne sans fin de « raisons » et de « résultats ». La « raison » qui nous guide n’est plus réellement la nôtre au regard des injonctions qu’elle nous impose à ne plus penser à la nature de nos êtres, mais plutôt à l’obligation de satisfaire à nos intérêts ! Au fond, c’est toujours la même logique, déclinée sous diverses modalités, qui commande les hommes et leurs pensées.

Pourrions-nous dire, effectivement, que nous pensons aujourd’hui par nous-mêmes ? La feinte consistant à répondre positivement à cette question est fort amène, mais elle ne saurait camoufler aux esprits perspicaces, sous ses beaux atours, que nous avons acquis depuis quelques temps une capacité hors du commun à nous laisser gouverner par des injonctions, très souvent - et à dessein - contradictoires, émanant des puissances médiatiques officielles, modes y compris. Nous sommes en effet de nos jours, et ce de plus en plus, dirigés par ce que l’on nomme des « impératifs », qui ne le sont que parce que nous nous sommes laissés entraîner dans une chaîne sans fin de « raisons » et de « résultats ». La « raison » qui nous guide n’est plus réellement la nôtre au regard des injonctions qu’elle nous impose à ne plus penser à la nature de nos êtres, mais plutôt à l’obligation de satisfaire à nos intérêts ! Au fond, c’est toujours la même logique, déclinée sous diverses modalités, qui commande les hommes et leurs pensées.

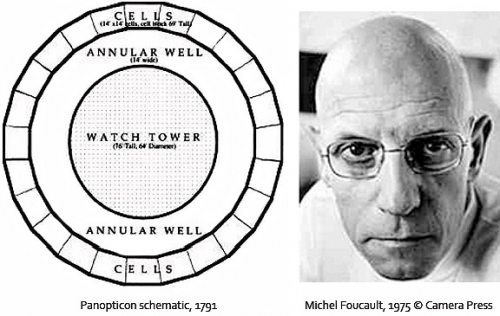

Le besoin de resacralisation et d'une charnière pour s'adapter aux trois formes de pouvoir que nous avons exposées, se résout avec la "sacralisation" d'une des disciplines développées dans la modernité : la clinique. Foucault voit dans la médicalisation de la société (omniprésence des thérapies, des protocoles médicaux, présomption que nous sommes tous malades et avons besoin d'être soignés), dans la légitimité auto-accordée de l'État à contrôler cette thérapeutique et dans les mécanismes de contrôle de la population, la survie du pouvoir. Dans la modernité, l'État ne se préoccupe pas des personnes, il se préoccupe des statistiques. C'est pourquoi, une fois l'exercice des modalités du pouvoir dans l'au-delà rendu impossible, l'État - affirme Foucault - ne se préoccupe pas de la mort, mais de la mortalité.

Le besoin de resacralisation et d'une charnière pour s'adapter aux trois formes de pouvoir que nous avons exposées, se résout avec la "sacralisation" d'une des disciplines développées dans la modernité : la clinique. Foucault voit dans la médicalisation de la société (omniprésence des thérapies, des protocoles médicaux, présomption que nous sommes tous malades et avons besoin d'être soignés), dans la légitimité auto-accordée de l'État à contrôler cette thérapeutique et dans les mécanismes de contrôle de la population, la survie du pouvoir. Dans la modernité, l'État ne se préoccupe pas des personnes, il se préoccupe des statistiques. C'est pourquoi, une fois l'exercice des modalités du pouvoir dans l'au-delà rendu impossible, l'État - affirme Foucault - ne se préoccupe pas de la mort, mais de la mortalité.

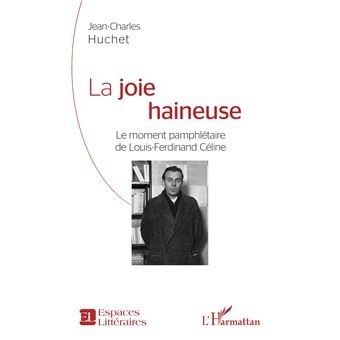

Ce livre foisonnant séduira-t-il les céliniens érudits ? Ou auront-ils l’impression d’avoir déjà lu les différentes interprétations qu’il propose ? Il offre en tout cas l’avantage de considérer les pamphlets sous un angle essentiellement littéraire. On peut parfois le regretter, le contexte historique étant absent de l’ouvrage. Or la dégradation du personnel politique de la IIIe République explique aussi la virulence célinienne. Cela étant, l’auteur a raison d’affirmer d’entrée de jeu que les pamphlets sont des textes littéraires, au sens où ils attestent “d’un rapport à soi et au monde à travers une pratique de la langue écrite mise dans tous ses états”. Professeur de littérature médiévale et ancien haut fonctionnaire à l’Éducation Nationale, Jean-Charles Huchet s’intéresse depuis toujours à Céline. Au point de lui avoir consacré jadis trois études qu’il réutilise un peu dans cet ouvrage. Dense et bien documenté, ce livre rappelle une évidence : le génie célinien se manifeste autant dans les pamphlets que dans le reste de l’œuvre. L’auteur analyse de manière globale ce corpus qu’il nomme d’une expression récurrente le « Texte antisémite » sans faire de distinction entre les parties qui le composent. Fâcheux car comment ne pas faire de hiérarchie ? Bagatelles pour un massacre constitue une réussite littéraire éclatante saluée à l’époque par plusieurs détracteurs alors que les deux pamphlets suivants ne l’égalent pas sur ce plan, sinon le prologue pour l’un et l’épilogue pour l’autre. Dès lors qu’on analyse ces textes sur le plan littéraire, il apparaît indispensable de relever qu’ils ne peuvent être mis sur le même pied. En revanche, l’auteur rappelle utilement que même si ce corpus est irrémédiablement insupportable pour la sensibilité morale et politique d’aujourd’hui, l’œuvre est une et indivisible. Selon lui, l’antisémitisme n’est pas un accident biographique provoqué par une convulsion de l’Histoire. Il fait intimement partie de la vie et de l’œuvre de Céline. Le nier ou le minorer conduirait à passer à côté de la singularité de l’une et de l’autre. Et d’ajouter, ce qui est indéniable, que la moraline contemporaine n’en facilite pas la compréhension, préférant le jugement a priori et l’invective, voire le dolorisme victimaire. Ce livre irritera toutefois par ses interprétations basées sur des concepts freudiens (et lacaniens) exprimés de manière pesante. Et pas que dans ce cas-là comme en témoigne ce passage : « La rage antisémite et l’impossible satisfaction qui la meut n’auront pas suffi ni à la [= littérature, ndlr] refonder par des textes nouveaux ayant eu beau la convoquer de multiples façons ni à l’empêcher de s’évaporer dans les fulminations d’un genre emprunté, dont les pamphlets sont les “restes” subjectifs et littéraires dévoyés ». Est-ce ainsi que l’on s’exprime dans les hautes sphères de l’Éducation nationale ?…La doxa relative à ces textes litigieux est connue : ils sont à la fois illisibles et intolérables. Et ne relèvent précisément pas de la littérature hormis quelques passages (on cite toujours les mêmes) qui, eux, mériteraient à la limite d’être sauvés. Mais est-on encore à même de priser un livre dont on réprouve les idées ? Le temps où l’on mettait tout uniment en relief le génie pamphlétaire de Céline s’éloigne de nous. On songe au livre de Pierre Dominique, Les Polémistes français depuis 1789, dans lequel Céline occupait une place de choix. En raison du chapitre qui lui est consacré, cet ouvrage, paru un an après la mort de l’écrivain, serait assurément mal perçu aujourd’hui.

Ce livre foisonnant séduira-t-il les céliniens érudits ? Ou auront-ils l’impression d’avoir déjà lu les différentes interprétations qu’il propose ? Il offre en tout cas l’avantage de considérer les pamphlets sous un angle essentiellement littéraire. On peut parfois le regretter, le contexte historique étant absent de l’ouvrage. Or la dégradation du personnel politique de la IIIe République explique aussi la virulence célinienne. Cela étant, l’auteur a raison d’affirmer d’entrée de jeu que les pamphlets sont des textes littéraires, au sens où ils attestent “d’un rapport à soi et au monde à travers une pratique de la langue écrite mise dans tous ses états”. Professeur de littérature médiévale et ancien haut fonctionnaire à l’Éducation Nationale, Jean-Charles Huchet s’intéresse depuis toujours à Céline. Au point de lui avoir consacré jadis trois études qu’il réutilise un peu dans cet ouvrage. Dense et bien documenté, ce livre rappelle une évidence : le génie célinien se manifeste autant dans les pamphlets que dans le reste de l’œuvre. L’auteur analyse de manière globale ce corpus qu’il nomme d’une expression récurrente le « Texte antisémite » sans faire de distinction entre les parties qui le composent. Fâcheux car comment ne pas faire de hiérarchie ? Bagatelles pour un massacre constitue une réussite littéraire éclatante saluée à l’époque par plusieurs détracteurs alors que les deux pamphlets suivants ne l’égalent pas sur ce plan, sinon le prologue pour l’un et l’épilogue pour l’autre. Dès lors qu’on analyse ces textes sur le plan littéraire, il apparaît indispensable de relever qu’ils ne peuvent être mis sur le même pied. En revanche, l’auteur rappelle utilement que même si ce corpus est irrémédiablement insupportable pour la sensibilité morale et politique d’aujourd’hui, l’œuvre est une et indivisible. Selon lui, l’antisémitisme n’est pas un accident biographique provoqué par une convulsion de l’Histoire. Il fait intimement partie de la vie et de l’œuvre de Céline. Le nier ou le minorer conduirait à passer à côté de la singularité de l’une et de l’autre. Et d’ajouter, ce qui est indéniable, que la moraline contemporaine n’en facilite pas la compréhension, préférant le jugement a priori et l’invective, voire le dolorisme victimaire. Ce livre irritera toutefois par ses interprétations basées sur des concepts freudiens (et lacaniens) exprimés de manière pesante. Et pas que dans ce cas-là comme en témoigne ce passage : « La rage antisémite et l’impossible satisfaction qui la meut n’auront pas suffi ni à la [= littérature, ndlr] refonder par des textes nouveaux ayant eu beau la convoquer de multiples façons ni à l’empêcher de s’évaporer dans les fulminations d’un genre emprunté, dont les pamphlets sont les “restes” subjectifs et littéraires dévoyés ». Est-ce ainsi que l’on s’exprime dans les hautes sphères de l’Éducation nationale ?…La doxa relative à ces textes litigieux est connue : ils sont à la fois illisibles et intolérables. Et ne relèvent précisément pas de la littérature hormis quelques passages (on cite toujours les mêmes) qui, eux, mériteraient à la limite d’être sauvés. Mais est-on encore à même de priser un livre dont on réprouve les idées ? Le temps où l’on mettait tout uniment en relief le génie pamphlétaire de Céline s’éloigne de nous. On songe au livre de Pierre Dominique, Les Polémistes français depuis 1789, dans lequel Céline occupait une place de choix. En raison du chapitre qui lui est consacré, cet ouvrage, paru un an après la mort de l’écrivain, serait assurément mal perçu aujourd’hui.

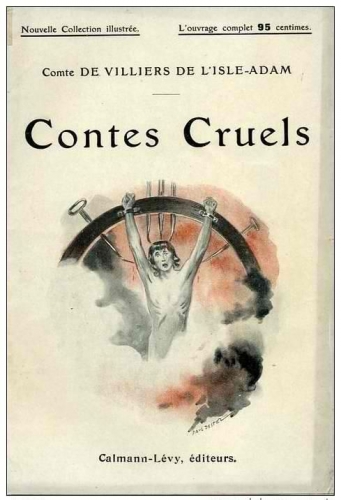

« Ici, la Machine se complique insensiblement, et la conception devient de plus en plus profonde ; les tuyaux de gaz à lumière sont alternés d'autres tuyaux, ceux des gaz hilarants et dacryphores. Les balcons sont machinés, à l'intérieur : ils renferment d'invisibles poings en métal − destinés à réveiller, au besoin, le Public− et nantis de bouquets et de couronnes (11). »

« Ici, la Machine se complique insensiblement, et la conception devient de plus en plus profonde ; les tuyaux de gaz à lumière sont alternés d'autres tuyaux, ceux des gaz hilarants et dacryphores. Les balcons sont machinés, à l'intérieur : ils renferment d'invisibles poings en métal − destinés à réveiller, au besoin, le Public− et nantis de bouquets et de couronnes (11). »