par Jean-Patrick Arteault

Source: http://www.terreetpeuple.com/reflexions-de-jp-arteault/34...

Recension: Covid 19 : La Grande Réinitialisation (Forum publishing – Éditions du Forum Économique Mondial – 2020). Les auteurs : Klaus Schwab & Thierry Malleret.

Thierry Malleret est un consultant international qui dirige un service d’analyse prédictive privé destiné aux dirigeants des secteurs publics et privés qui gravitent autour du World Economic Forum. Formé à la Sorbonne et à Oxford (pépinière traditionnelle de l’élite mondialiste anglo-saxonne), ancien du cabinet de Michel Rocard (1er Ministre de mai 1988 à mai 1991 : ce qui ne fait pas de Malleret un « perdreau de l’année »…), ce parcours le rattache à la « seconde gauche » sociale-capitaliste, il réside en Savoie et cultive aussi la pratique de la montagne. Son épouse Mary-Anne, d’origine anglaise, a été durant une dizaine d’années membre du cabinet du Prince Charles. La famille Windsor est, depuis très longtemps il faut le rappeler, l’un des piliers discrets du mondialisme occidental.

Thierry Malleret est un consultant international qui dirige un service d’analyse prédictive privé destiné aux dirigeants des secteurs publics et privés qui gravitent autour du World Economic Forum. Formé à la Sorbonne et à Oxford (pépinière traditionnelle de l’élite mondialiste anglo-saxonne), ancien du cabinet de Michel Rocard (1er Ministre de mai 1988 à mai 1991 : ce qui ne fait pas de Malleret un « perdreau de l’année »…), ce parcours le rattache à la « seconde gauche » sociale-capitaliste, il réside en Savoie et cultive aussi la pratique de la montagne. Son épouse Mary-Anne, d’origine anglaise, a été durant une dizaine d’années membre du cabinet du Prince Charles. La famille Windsor est, depuis très longtemps il faut le rappeler, l’un des piliers discrets du mondialisme occidental.

Klaus Schwab, 83 ans, d’origine allemande, professeur d’économie, président fondateur du World Economic Forum (W.E.F.) / dit « Forum de Davos » (créé en janvier 1971 sous le nom de Symposium économique européen, puis qui devenu, en 1987, sous l’effet du succès, W.E.F. – Présidence Schwab effective jusqu’en 2017 ; depuis le Président est le norvégien Børge Brende, ancien politicien conservateur et dirigeant de la Croix Rouge). Notons que Klaus Schwab est propriétaire de la marque W.E.F.…

L’objet de Davos est d’œuvrer à la coopération mondiale entre secteurs publics et privés du monde occidental (même si on y voit des entreprises chinoises, comme le chinois Ali Baba ou des acteurs économico-politiques d’autres zones mondiales: en fait, ces présences se justifient par de la veille stratégique : Davos est un endroit où les gens qui comptent doivent être, quel que soit leur avis sur les questions traitées, afin de « prendre la température », pour être à l’affût des grandes tendances du monde occidental).

La naissance du W.E.F. prend place dans une séquence Bilderberg (1954 : comme une instance d’échanges autour de l’Alliance Atlantique pour nourrir des projets stratégiques et politico-économiques), Trilatérale (1973 : destinée à associer au premier groupe les éléments asiatiques raccordés à l’Occident Atlantique) … La transformation en W.E.F. en 1987 se fait à une date symbolique : la fin officielle de la Guerre Froide par victoire du camp occidental. Le W.E.F. est devenu aujourd’hui le « Parlement » de l’oligarchie occidentale, c’est à dire au sens étymologique, l’endroit où l’on parle et échange. Les cercles moteurs de l’Oligarchie occidentale viennent y « tâter le cul des vaches » : voir comment est ressenti le résultat d’un certain nombre de cogitations qu’on y infuse en permanence ; Le W.E.F. est un exercice de Soft Power : rien n’est imposé ou ficelé d’avance, tout nait des conversations entre gens sur la même longueur d’onde … ou pas : avec pour objectif le consensus. On en retire souvent le sentiment que ce qui sort du W.E.F. est un compromis entre diverses factions oligarchiques.

Il est instructif d’aller voir sur le site Internet du W.E.F. (en partie en français) la somme des partenaires classés par ordre alphabétique : il y a du lourd en termes de capitalisation boursière ! Il est intéressant aussi de regarder l’agenda des projets : tout est public mais écrit en langue de coton afin d’être lu avec bienveillance ; il y a donc nécessité de décoder le fond des projets mais rien n’est caché il est important de le souligner : il n’y a pas de complot au sens strict du terme. La Grande Réinitialisation y est expliquée et intégrée publiquement dans un agenda proposé aux états pour des politiques publiques. Il s’agit, avec le W.E.F., de stratégie d’influence à plusieurs niveaux.

Thierry Malleret

Le livre, nous dit Klaus Schwab, a été relu par des membres du W.E.F. (il ne dit pas lesquels) avant publication (début de l’été pour la version anglaise – automne 2020 pour la version française). On peut donc le considérer comme un point de vue officiel du Forum de Davos ou, au moins, comme une synthèse / compromis des réflexions de son premier cercle dès la première période du Covid. La précocité de la rédaction du livre par rapport au début de la crise du Covid est un indice qu’il s’agit bien de réflexions antérieures réutilisées à cette occasion.

L’expression « Great Reset », qui s’inspire du langage informatique (remise d’un système dans ses conditions de démarrage), semble avoir été forgée en 2014 au FMI, dans l’entourage de Christine Lagarde, alors Directrice Générale, devant les conséquences prévisibles des politiques financières accommodantes suite à la crise de 2008. En effet, ces politiques accommodantes consistaient à inonder les grands acteurs économiques et financiers de liquidités créées ex nihilo ce qui, passé le moment aigu d’une crise, fonctionne comme une drogue, les bénéficiaires réclamant sans cesse leur nouvelle « dose », avec le risque à terme d’une dépréciation radicale des monnaies. Dans l’esprit des experts du F.M.I., le « Great Reset » était alors un projet de purger le système financier et de le relancer pour un nouveau départ.

Pour Klaus Schwab et ses collègues, l’ambition va au-delà, puisqu’il s’agit de réinitialiser le système économique dans son ensemble, ainsi que le système politique et le système des expériences et des valeurs sociales. C’est une réinitialisation globale qui est visée.

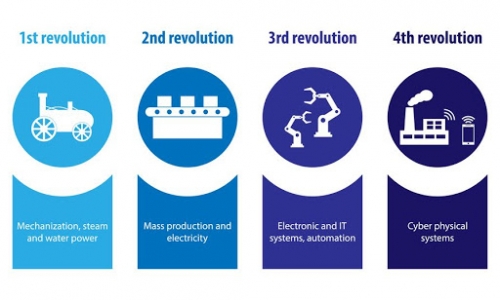

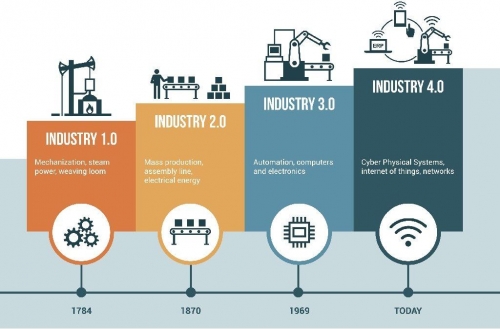

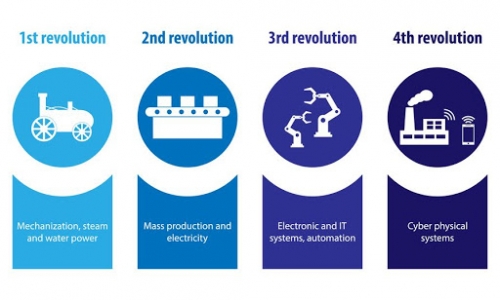

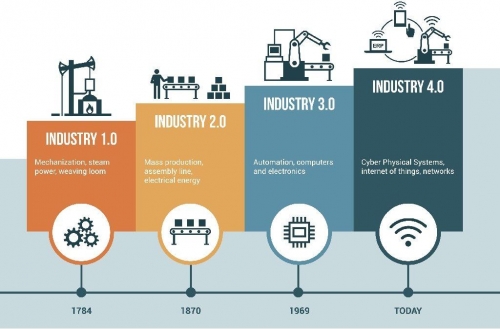

Le livre « Covid 19, la Grande Réinitialisation » doit se comprendre aussi dans le prolongement d’un précédent livre de K.S. : « La 4ème Révolution Industrielle ».

Une Révolution Industrielle est le résultat de l’addition et de la multiplication réciproque des effets d’une révolution technologique. Il s’agit, de nos jours, de la triple révolution des sciences et technologies numériques, physiques et biologiques débouchant sur l’Intelligence Artificielle, la robotique, le big data et son exploitation ainsi que les biotechnologies… avec, en toile de fond, la perspective transhumaniste : celle-ci est voulue, selon le point de vue des dominants pour ses effets positifs de démultiplication des potentialités humaines, et, visant les dominés, pour faciliter leur « gestion ».

Il faut bien préciser dès maintenant que le contenu du dernier livre de Schwab et Malleret n’est pas lié spécifiquement au surgissement du Covid. Le Covid a été l’occasion de donner un coup d’accélérateur pour des idées et des projets qui étaient déjà là, parce que correspondant depuis un certain nombre d’années à une nécessité (toujours du point de vue des dominants).

Que contient le livre ?

Il est construit en trois parties inégales en taille qui détaillent la Grande Réinitialisation soit à l’échelle mondiale (la plus grosse partie car c’est ce qui intéresse en premier lieu les davosiens), à l’échelle de l’entreprise et à l’échelle individuelle. Je renvoie au livre qui est disponible gratuitement en format PDF sur Internet.

C’est objectivement un livre médiocre… un peu moqué pour cela par les intellectuels de la dissidence (Antipresse, Éléments etc.) qui se demandent comment il peut se faire qu’un tel ouvrage ait reçu le patronage de tant de puissants, tant il contient de « bisounourseries », d’enfilages de banalités, de truismes et d’enfonçages de portes ouvertes. Il prône, entre autres, et tout en prenant ses distances avec les « effets pervers » possibles pour la démocratie, la surveillance généralisée du « parc humain » pour le bien sanitaire de celui-ci. Il semble s’inscrire dans un modèle de socialisme piloté par les grandes entreprises (cf. Fabianisme et Saint-Simonisme) qui seront propriétaires des biens dont les gens ordinaires ne seront que les locataires/usufruitiers (si on ne peut plus faire sa fortune sur la vente/consommation, on pourra la faire sur de la location à vie) : les historiens auront reconnu une forme archéo-futuriste de l’ancien servage : c’est la vieille fascination de l’Oligarchie occidentale pour la manière dont le communisme « tient » sa population qui ressort, fascination relancée par l’expérience des transnationales en Chine communiste. (Cf. sur ce point Flora Montcorbier : « Le Communisme de marché : de l’utopie marxiste à l’utopie mondialiste » (L’Âge d’Homme, 2000)).

À qui s’adresse-t-il ?

Visiblement pas aux intellectuels et universitaires (pour ce que j’ai pu juger du parallèle entre la Peste Noire et le Covid, le niveau d’analyse historique y est très rudimentaire, voire affligeant pour quelqu’un frotté de savoir universitaire) … Il me semble destiné à la classe dirigeante et à celle des cadres supérieurs de l’Occident … ce qui témoigne, par parenthèse, de leur baisse de niveau… C’est un agenda, c’est-à-dire une feuille de route, pour une dernière bataille désespérée visant la maîtrise d’un monde qui échappe à l’Occident, contrairement aux apparences. Cela me paraît plus un point d’aboutissement pour serrer les vis, pas nécessairement un point de départ dynamique, et c’est là qu’il faut faire un retour vers le passé pour mettre les choses en perspective.

D’abord rappel de quelques points qui fondent mon analyse : Je me situe dans la lignée de l’École réaliste des sciences politiques (Pareto, Michels, Negro-Pavón : on peut commencer par ce dernier car il fournit des références pour creuser la question : in « La loi de fer de l’Oligarchie. Pourquoi le gouvernement du Peuple, par le Peuple, pour le Peuple est un leurre », L’Artilleur, 2019) qui fait état de :

– La Loi de Fer de l’Oligarchie combinée à la règle parétienne des 80 / 20 : Quels que soient les temps, les lieux, les peuples : les petits nombres commandent et s’imposent aux grands nombres. Au sens étymologique, c’est le règne de l’Oligarchie. (Pour un développement : voir ma brochure « Pour une boussole métapolitique » EdF, 2019 que l’on peut se procurer auprès de TP, La Licorne- 2, chemin des Monts – 42110 Feurs).

– Ingénierie culturelle, politique et sociale : La gestion – manipulation des grands nombres par les petits a, de tous temps, nécessité des pratiques qu’on appelle, à la suite de Lucien Cerise « ingénierie sociale » (Cf. son ouvrage majeur : « Neuro-pirates. Réflexions sur l’ingénierie sociale », KontreKulture, 2016), mais je préfère, par souci de précision, parler à la fois d’ingénierie culturelle – métapolitique -, d’ingénierie politique – propagande et manipulation – et d’ingénierie sociale quand on travaille spécifiquement sur les représentations des populations. Cette ingénierie est devenue « scientifique » avec le progrès des connaissances psycho-sociales au début du XXème siècle, mais les anciens la pratiquaient instinctivement sans lui donner de nom!

– Ingénierie culturelle, politique et sociale : La gestion – manipulation des grands nombres par les petits a, de tous temps, nécessité des pratiques qu’on appelle, à la suite de Lucien Cerise « ingénierie sociale » (Cf. son ouvrage majeur : « Neuro-pirates. Réflexions sur l’ingénierie sociale », KontreKulture, 2016), mais je préfère, par souci de précision, parler à la fois d’ingénierie culturelle – métapolitique -, d’ingénierie politique – propagande et manipulation – et d’ingénierie sociale quand on travaille spécifiquement sur les représentations des populations. Cette ingénierie est devenue « scientifique » avec le progrès des connaissances psycho-sociales au début du XXème siècle, mais les anciens la pratiquaient instinctivement sans lui donner de nom!

– la notion de système socio-technique : cette notion prend place quand les innovations techniques produisent des changements culturels, sociaux et sociétaux. Elle est liée à la notion de Révolution Industrielle et produit des mutations qui fonctionnent en essaim avec impact sur l’instruction – la culture – et les rôles politiques.

Notre Oligarchie est une Ploutocratie (oligarchie fondée sur la richesse) en formation depuis le XVIIème siècle, avec une accélération de son emprise durant la 1ère Révolution Industrielle. Aujourd’hui le Système oligarchique occidental me semble articulé autour de trois niveaux : la vraie oligarchie des possesseurs de capitaux (elle est la seule à être réellement autonome et se subdivise elle-même en petite, moyenne et grande, voire très grande, selon les niveaux de fortune) – la classe dirigeante : c’est une oligarchie par aspiration (c’est à dire qu’elle côtoie d’assez près la vraie oligarchie pour en partager les références, une partie du genre de vie, de même qu’elle souhaite l’intégrer mais elle est en fait, dépendante pour ses revenus et sa position sociale de la vraie oligarchie. En réalité, c’est la classe des domestiques de rang supérieur, la classe des majordomes dirait-on dans l’ancien monde) – la classe des cadres supérieurs, classe dirigeante par aspiration (C’est la classe qui agit réellement sur le terrain pour traduire en réalisations pratiques les options dirigées par la classe dirigeante. Elle aspire à intégrer celle-ci par son travail et ses capacités mais, comme elle est dans l’entre-deux, elle peut aussi basculer dans le soutien aux classes moyennes et populaires. C’est aujourd’hui un point faible, selon moi, car elle prend de plein fouet les innovations de la 4ème Révolution Industrielle qui peuvent conduire à réduire son nombre).

Notre Oligarchie est une Ploutocratie (oligarchie fondée sur la richesse) en formation depuis le XVIIème siècle, avec une accélération de son emprise durant la 1ère Révolution Industrielle. Aujourd’hui le Système oligarchique occidental me semble articulé autour de trois niveaux : la vraie oligarchie des possesseurs de capitaux (elle est la seule à être réellement autonome et se subdivise elle-même en petite, moyenne et grande, voire très grande, selon les niveaux de fortune) – la classe dirigeante : c’est une oligarchie par aspiration (c’est à dire qu’elle côtoie d’assez près la vraie oligarchie pour en partager les références, une partie du genre de vie, de même qu’elle souhaite l’intégrer mais elle est en fait, dépendante pour ses revenus et sa position sociale de la vraie oligarchie. En réalité, c’est la classe des domestiques de rang supérieur, la classe des majordomes dirait-on dans l’ancien monde) – la classe des cadres supérieurs, classe dirigeante par aspiration (C’est la classe qui agit réellement sur le terrain pour traduire en réalisations pratiques les options dirigées par la classe dirigeante. Elle aspire à intégrer celle-ci par son travail et ses capacités mais, comme elle est dans l’entre-deux, elle peut aussi basculer dans le soutien aux classes moyennes et populaires. C’est aujourd’hui un point faible, selon moi, car elle prend de plein fouet les innovations de la 4ème Révolution Industrielle qui peuvent conduire à réduire son nombre).

Les grandes lignes de la constitution de notre monde selon les principes énoncés ci-dessus, en y replaçant toujours le triptyque : éducation – culture – participation politique, sont les suivantes :

– XVIIème – XVIIIème siècles : Émergence d’une ploutocratie marchande et financière dans le monde anglo-saxon protestant, marginalement influencé dans cette période par une oligarchie juive elle-même en voie d’émergence. L’Occident moderne (essentiellement basé sur l’économisme, le libéralisme et l’individualisme etc.) se constitue alors.

– XVIIIème – XIXème siècles : Les siècles de la 1ère Révolution Industrielle : celle-ci est essentiellement axée sur l’ensemble charbon – acier, machine à vapeur et le développement de la mécanisation. On assiste alors à une complexification sociale croissante.

– Dernier tiers XIXème siècle – jusqu’au dernier tiers du XXème siècle : C’est l’époque de la 2ème Révolution Industrielle : Soit l’ensemble, électricité – pétrole – chimie + automobile + Organisation Scientifique du Travail (Taylor et le taylorisme) + chaîne industrielle (Ford) + consommation de masse (permise par la baisse du temps de travail et la hausse des rémunérations) + stimulations économiques (publicité pour stimuler le désir et obsolescence programmée des produits pour obliger au renouvellement) + affirmation de la forme moderne de la ploutocratie (les marchands financiers fusionnent avec les entrepreneurs). Conséquence : Recherche de l’intégration des masses d’où : Démocratisation de l’Instruction/de la Culture /de la représentation politique qui nécessitent une ingénierie culturelle, politique et sociale plus efficace, donc plus scientifique car « il faut que tout change pour que rien ne change ».

– Dernier tiers du XXème siècle : Le temps de la 3ème Révolution Industrielle : électronique – automatisation – informatisation – révolution des transports maritimes et aériens ; Hausse considérable de la productivité + début des problèmes de ressources. On assiste à un basculement du monde sociotechnique : le travail humain s’amoindrit, perd en importance dans le processus d’accumulation du capital et la consommation de masse pèse sur les ressources naturelles faisant apparaître la problématique écologiste + fin du diable soviétique (le soviétisme fut une tentative de soumission de la Russie à l’ordre occidental qui a échappé à ses concepteurs pour devenir un modèle messianique concurrent qui obligeait la Ploutocratie à une certaine retenue : c’est une autre histoire qui interfère ici) : Commence alors le temps des hommes inutiles pour lesquels on n’a plus de gants à prendre.

– 1970 – 2000 : Une évolution en biseau se produit, à la fois l’achèvement du modèle de mondialisation consumériste de masse et le basculement vers le temps des hommes superflus : c’est l’apogée de la croissance tirée par la consommation de masse – qui entraine des problèmes écologiques et l’épuisement des ressources – le jeu financier remplace alors la production comme facteur d’enrichissement des oligarchies (la finance se déconnecte progressivement de l’économie réelle) – fin du communisme – retour de la Chine (celle-ci était la première puissance économique mondiale au XVIIIème siècle et tend à le redevenir) – L’Oligarchie occidentale triomphe mais prend conscience de la fragilité de son modèle à la fois sur le plan écologique et sur celui de l’économie-casino qui est devenue sa drogue.

– 1990 – ? : La 4ème Révolution Industrielle de Klaus Schwab + « Il faut que tout change pour que rien ne change » (saison 2 !) : Il faut à la fois résoudre les problèmes écologiques et économiques occasionnés par les 2ème et 3ème Révolution Industrielle et sauver le mode de vie et le genre de vie de la Ploutocratie en sacrifiant au besoin ceux des hommes inutiles qui, au sens propre, « pompent l’air pur » des oligarques.

– Problème : comment, sinon s’en débarrasser, du moins les neutraliser ou les cantonner ? Si possible en recherchant la servitude volontaire et donc leur assentiment à leur rétrogradation.

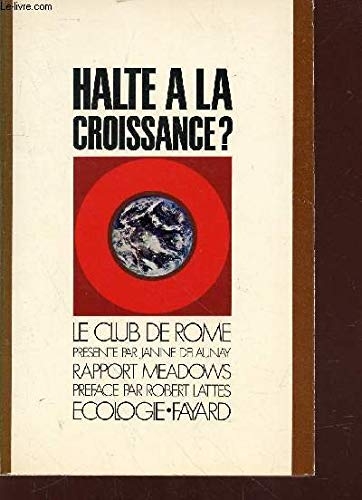

– Une des méthodes : Instrumentaliser les vrais problèmes. Par exemple, l’écologie: Le Club de Rome (think tank financé par de très grandes entreprises), produit le rapport Meadows de 1972 ! qui montre les impossibilités d’une croissance indéfinie dans un monde fini. Le constat n’est pas faux mais il débouche sur la décroissance et la sobriété « volontaire » devenant des objectifs… surtout pour les gens ordinaires. La Ploutocratie, bien informée, a perçu avant tout le monde les limites du modèle qui a fondé sa richesse et sa domination et trouvé sa solution écologique… à son profit… avec l’aide des idiots utiles baba-cools qui n’ont pas perçu l’arnaque du verdissement de l’économie consistant surtout à trouver un relai à la traditionnelle domination capitaliste.

– Idée du revenu universel de base, c’est une vieille idée utopiste qu’on fait remonter à Thomas More et qui resurgit dans les milieux ultra-libéraux des années 1970, en particulier chez Milton Friedman. Cela permettrait d’assurer aux « hommes en trop » le minimum vital et social pour désamorcer des velléités de révolte.

– Idée du revenu universel de base, c’est une vieille idée utopiste qu’on fait remonter à Thomas More et qui resurgit dans les milieux ultra-libéraux des années 1970, en particulier chez Milton Friedman. Cela permettrait d’assurer aux « hommes en trop » le minimum vital et social pour désamorcer des velléités de révolte.

– 1995 : Brezinski produit – Conférence de San Francisco – le concept de Tittitaynment : si 80% de la population devient économiquement inutile, comment les entretenir et les tenir au calme ? En combinant revenu minimum et divertissements de masse pour endormir les velléités de révolte. S’est-il alors rendu-compte qu’il retrouvait, sous une forme plus glamour et moderne, le vieux principe romain du « pain et des jeux » ?

– La pastorale de la terreur climatique est enclenchée, 1980 – 1990 : du « trou » dans la couche d’ozone au réchauffement climatique – En 2015, l’émergence du phénomène Greta Thurnberg prend place dans une véritable stratégie marketing : cibler les plus jeunes pour formater les nouvelles générations afin qu’elles acceptent un appauvrissement volontaire pour « sauver la planète », mais pas sauver la qualité de vie des gens ordinaires ! On ne dit pas aux gens, et en particulier aux naïfs lycéens qui cocoonent dans le confort du monde occidental, quelles seront les conséquences pratiques de cet appauvrissement volontaire pour eux-mêmes.

– Quand on lit le livre de Schwab et Malleret, on s’aperçoit en fait que cette problématique « écologique » est au cœur de leurs préoccupations.

– Mais la transition écologique est un processus long, trop long (les changements climatiques sont souvent imperceptibles et peu motivants à court terme et les changements profonds de mentalité sur des générations prennent du temps) quand l’autre urgence est là : depuis la crise financière de 2008, l’Oligarchie sait que, malgré les rustines, le compte à rebours est lancé. Elle joue la survie de sa fortune. Un Great Reset devient urgent. Il faut aussi trouver un relai de croissance du capital (économie verte et circulaire – économie de la location éternelle de produits plus durables – + fin des indépendants pour récupérer leurs revenus et se débarrasser d’une classe peu fiable) afin d’assurer la pérennité du rôle socio-économique de l’Oligarchie occidentale dans un « socialisme » de grandes multinationales, capables de contrôler le « parc humain » (c’est le rôle des GAFAM et compagnie). Je rappelle qu’il y a une frange du socialisme des élites, de sensibilité fabienne dans le monde anglo-saxon et saint-simonienne dans le monde francophone, qui conçoit la mise en place d’une mondialisation socialisante par évolution « naturelle » des grandes entreprises transnationales. À notre époque, celles-ci semblent en outre fascinées par un « modèle chinois » leur semblant conjuguer capitalisme des grands groupes et discipline communiste.

La divine surprise du Covid pour Schwab et Malleret : il s’agit toujours de se servir d’un vrai problème né de la globalisation (Peu importe l’origine exacte du virus, origine naturelle ou accident de laboratoire : on sait depuis 40 ans les risques potentiels d’une épidémie planétaire dans une planète interconnectée comme elle ne l’a jamais été. À l’heure des transports aériens de masse les risques de dissémination virale rapide sont immenses et connus. Nombre de rapports militaires, de services de renseignement et… de romans, de films et de séries de SF ont abordé cette problématique), et de s’en servir pour faire avancer l’agenda de ce qui est une vraie révolution oligarchique pour conserver le pouvoir. Comme le Covid s’est présenté comme un problème objectivement mineur vu son taux réel de létalité, il a fallu lancer une mise en scène terrorisante digne des grandes productions hollywoodiennes.

Cette mise en scène médiatique affolante a suffi pour relancer la pastorale de la terreur sur un point qui touche tout le monde : le risque de sa propre mortalité à court terme est alors utilisé pour modifier rapidement, sous l’effet de la peur, les mentalités et l’organisation du monde occidental, en espérant emporter aussi, par effet d’entrainement, la lutte pour la domination de la planète entière.

En effet l’objectif est à la fois le resserrement du contrôle oligarchique sur l’Occident et le rétablissement de ce même Occident dans sa posture de maître du monde aujourd’hui contestée par l’Eurasie. À l’intérieur du monde occidental, l’objectif est double : contrôler les comportements par la mise en place d’une société de surveillance à motivation sanitaire (donc pour le « bien » des gens) et opérer un transfert de capital des indépendants vers les grands groupes afin de consolider leur position dans la perspective de la relève de la consommation par la gestion locative de l’existant.

C’est, je crois compte tenu de la tendance lourde à l’effritement des facteurs de puissance de l’Occident, l’offensive de la dernière chance car, si cette fois-ci, la ploutocratie rate son coup, vu la manière dont elle a fait monter les enchères, elle pourrait bien se faire remplacer… par une autre oligarchie issue d’autres horizons.

Les freins possibles (mention de ce qui pourrait faire dérailler le projet mais sans me prononcer sur leur réalisation ou leur impact réel) :

– Il y a d’abord un facteur de bon sens. Un projet d’ingénierie sociale et politique résiste rarement aux conditions réelles de sa mise en musique. Le monde humain, surtout si on a la prétention de l’embrasser à l’échelle planétaire, n’est pas un ensemble mécanique ou une pièce d’un jeu vidéo. Comme l’ont souligné de nombreux stratèges du passé: aucun plan ne résiste aux conditions de sa mise en œuvre.

– Pour mémoire, il y a aussi le problème des limites écologiques : la Grande Réinitialisation s’appuie sur une 4ème Révolution Industrielle, beaucoup plus gourmande en énergie et en ressources qu’on ne le croit généralement. Sauf accès facile à des ressources extra-planétaires (mais c’est aussi une question d’énergie) ou sauf baisse drastique et rapide de la population mondiale, de 8 à 1 ou 2 milliards, qui peut être difficile à réaliser (après, comme certains complotistes le font à l’exemple du Dr Mike Yeadon, ancien n°2 de Pfizer, on peut soutenir que l’un des objectifs des thérapies géniques à ARN messager pour lutter contre le Covid est de programmer une dépopulation partielle par stérilisation génétique). En plus, il y a aussi le problème des limites technologiques: Il y a beaucoup de projets en cours sur lesquels on met des sommes considérables, mais rien de dit qu’ils seront tous réalisables, en particulier dans l’optique transhumaniste. Ce ne serait pas la première fois que l’on gaspillerait des sommes colossales dans des impasses. C’est en tout cas un grand point d’interrogation à surveiller.

– La baisse réelle du poids de l’Occident dans le monde, avec un certain effondrement qualitatif de l’Europe et une baisse qualitative tendancielle des USA, ne donne pas à la Ploutocratie tous les atouts de la réussite. En 1945, les U.S.A. à eux seuls faisaient environ 60% du PIB mondial, ils n’en constituent plus qu’un petit cinquième et l’ensemble des pays de l’OCDE (soit les pays du bloc américano-occidental) un peu moins de 50% à eux tous. C’est encore considérable, mais c’est en baisse constante. Objectivement, l’Occident n’est plus ni dans une phase ascendante, ni dans une phase dominante.

– La baisse de la qualité intellectuelle globale en Occident avec répercussion sur les classes dirigeantes : il faut prendre en compte les conséquences du passage de l’instruction aux compétences et de la culture à la communication + l’abêtissante culture de masse dont les rejetons des classes des cadres supérieurs et des classes dominantes ne sont pas à l’abri. Le niveau actuel des élites qui se constate dans la gestion incompétente de la crise Covid (avec ou sans plan préconçu. S’il y a plan, le constat est encore pire…). Par ailleurs, l’Occident a multiplié les plantages plus ou moins discrets de grands projets technologiques ou politiques (pensons par exemple à la « dinde volante », l’extraordinairement coûteux foirage du JSF F35 américain).

– Le hors sol et le hors-peuple de la ploutocratie a des avantages pour elle, mais elle oublie trop que sa puissance s’est constituée de manière localisée et s’est appuyée sur des peuples précis : on ne fragilise pas impunément les bases anthropologiques de sa puissance. Notre ploutocratie en sacrifiant le monde albo-européen n’est-elle pas en train de se tirer une balle dans le pied ?

– On sent un réveil lent mais sûr des peuples qui ne veulent pas mourir en servitude (populisme – souverainisme encouragés par l’effet covid qui a dessillé certains yeux) : l’état actuel de ce réveil est certes insuffisant mais il a considérablement progressé par rapport aux dernières décennies.

– Y aura-t-il une oligarchie émergente dans le monde albo-européen pour en prendre la tête ? C’est la question essentielle par rapport à mon point de vue sur l’inévitabilité du phénomène oligarchique… Aucune réponse à cette question ne peut être faite aujourd’hui.

– Les oligarchies chinoises (mentionnons le conflit Schwab – Soros sur la Chine : Soros s’en inquiète, Schwab la tient pour connectable à l’Occident. À Davos aussi, il peut y avoir des conflits de perception !), russes et indiennes ne sont pas raccord avec les projets occidentalistes : elles n’ont rien contre un Great Reset, mais le leur… D’où les conflits géopolitiques en filigrane et les dérapages toujours possibles à l’ère du nucléaire. Ce qu’on appelle le « piège de Thucydide », quand une puissance déclinante joue son va-tout face à une puissance ascendante, a une réelle pertinence.

– L’islamisme a son propre agenda mondialiste qui ne cadre pas avec celui de Davos et la religion est une force puissante. Entre l’islamisme et Davos, qui se sert de qui?

En guise de non-conclusion

Allons-nous vers la catastrophe eschatologique espérée par certains de nos milieux pour remettre les choses à l’endroit ? ou vers une démolition contrôlée dans laquelle il y aura des gagnants (oligarchiques) et des perdants (populaires et classes moyennes) ? A-t-on réfléchi au concept de catastrophe partielle ?

Pour résister, faut-il choisir le survivalisme individuel ou de micro-groupes ou bien rechercher une résilience globale nécessairement politique, éventuellement ancrée sur nos nations : une résilience tout à la fois culturelle, politique, et économico-pratique ?

Aujourd’hui, l’Oligarchie occidentale est moins forte de ses propres forces que de la sidération incapacitante qu’elle sait encore utiliser et dont nous sommes trop souvent les victimes consentantes. Surestimer l’ennemi ou rechercher des objectifs inatteignables est parfois une justification à l’impuissance… Il ne tient qu’aux résistants – rebelles de ne plus se laisser sidérer et de retrouver les voies de leurs propres stratégies positives.

Jean-Patrick Arteault

Vigny qui est jeune officier comprend aussi que les militaires seront toujours un peu ringards, un peu en retard : « …la vie ou du caractère militaire, qui, l’un et l’autre, je ne saurais trop le redire, sont en retard sur l’esprit général et la marche de la Nation, et sont, par conséquent, toujours empreints d’une certaine puérilité. »

Vigny qui est jeune officier comprend aussi que les militaires seront toujours un peu ringards, un peu en retard : « …la vie ou du caractère militaire, qui, l’un et l’autre, je ne saurais trop le redire, sont en retard sur l’esprit général et la marche de la Nation, et sont, par conséquent, toujours empreints d’une certaine puérilité. »

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Je note aussi la haute opinion du Dr. Revilo Oliver concernant Yockey et Imperium (un livre dont Oliver pensait qu’il pouvait servir de fondement à un mouvement gagnant ; Oliver était aussi enthousiasmé par TRUD, soit dit au passage) ; je note aussi l’idée d’Oliver selon laquelle nous devons promouvoir des mèmes pour tous les niveaux de compréhension, pour les masses aussi bien que pour l’élite (ce que j’ai recommandé pour le concept d’EGI). L’enthousiasme d’Oliver pour le yockisme est en opposition avec l’ignorance de Yockey de la part de la faction Pierce/Strom/NA, mais nous en connaissons la raison (voir les commentaires sur « Robertson » ci-dessous) ; apparemment, Pierce ne lut jamais Imperium (je suis choqué, choqué). Le Dr. Oliver est un parfait exemple de la manière dont quelqu’un qui est un « matérialiste racial » obsédé par les gènes peut malgré tout être un partisan convaincu de Yockey et d’Imperium. En fait je dirais que la génétique moderne des populations, en analysant le génome autosomal, soutient en fait certaines des idées de Yockey ; par exemple, cet extrait d’Imperium :

Je note aussi la haute opinion du Dr. Revilo Oliver concernant Yockey et Imperium (un livre dont Oliver pensait qu’il pouvait servir de fondement à un mouvement gagnant ; Oliver était aussi enthousiasmé par TRUD, soit dit au passage) ; je note aussi l’idée d’Oliver selon laquelle nous devons promouvoir des mèmes pour tous les niveaux de compréhension, pour les masses aussi bien que pour l’élite (ce que j’ai recommandé pour le concept d’EGI). L’enthousiasme d’Oliver pour le yockisme est en opposition avec l’ignorance de Yockey de la part de la faction Pierce/Strom/NA, mais nous en connaissons la raison (voir les commentaires sur « Robertson » ci-dessous) ; apparemment, Pierce ne lut jamais Imperium (je suis choqué, choqué). Le Dr. Oliver est un parfait exemple de la manière dont quelqu’un qui est un « matérialiste racial » obsédé par les gènes peut malgré tout être un partisan convaincu de Yockey et d’Imperium. En fait je dirais que la génétique moderne des populations, en analysant le génome autosomal, soutient en fait certaines des idées de Yockey ; par exemple, cet extrait d’Imperium :

Concernant la relation de Carto (photo) avec le yockisme, celle-ci est bien couverte par Bolton, et discutée par d’autres ailleurs, donc je ne vais pas m’attarder là-dessus, bien que je croie que Gannon était bien trop critique de Carto (bien sûr la critique de Carto par Gannon s’appliquerait aussi à mes propres vues, donc je ne suis pas objectif ici). Bolton décrit d’autres interprétations de Yockey, incluant celle des odinistes ; je ne peux pas discuter de tout cela par manque de temps.

Concernant la relation de Carto (photo) avec le yockisme, celle-ci est bien couverte par Bolton, et discutée par d’autres ailleurs, donc je ne vais pas m’attarder là-dessus, bien que je croie que Gannon était bien trop critique de Carto (bien sûr la critique de Carto par Gannon s’appliquerait aussi à mes propres vues, donc je ne suis pas objectif ici). Bolton décrit d’autres interprétations de Yockey, incluant celle des odinistes ; je ne peux pas discuter de tout cela par manque de temps. Concernant la terminologie, une analyse plus complète du yockisme requerra des définitions plus précises de termes comme « race horizontale », « race verticale », « verticalisme » et tout le reste, incluant le « pessimisme spenglerien » aussi bien que les diverses « maladies de la culture » de Yockey. En parlant de terminologie, Yockey s’illusionnait peut-être un peu en pensant que « Impérialisme » est plus convenable que « Fascisme », mais encore une fois, dans la période de l’après-guerre immédiat peut-être que c’était vrai. Mais certainement plus maintenant.

Concernant la terminologie, une analyse plus complète du yockisme requerra des définitions plus précises de termes comme « race horizontale », « race verticale », « verticalisme » et tout le reste, incluant le « pessimisme spenglerien » aussi bien que les diverses « maladies de la culture » de Yockey. En parlant de terminologie, Yockey s’illusionnait peut-être un peu en pensant que « Impérialisme » est plus convenable que « Fascisme », mais encore une fois, dans la période de l’après-guerre immédiat peut-être que c’était vrai. Mais certainement plus maintenant.

"Chaque nation est basée sur une foi fondatrice", écrivez-vous. Quand et pourquoi l'Espagne a-t-elle abandonné son idée d'un empire civilisateur et sa foi catholique ?

"Chaque nation est basée sur une foi fondatrice", écrivez-vous. Quand et pourquoi l'Espagne a-t-elle abandonné son idée d'un empire civilisateur et sa foi catholique ?

Par contre, le conglomérat européiste franco-allemand tremblera le jour où nous, péninsulaires, deviendrons des Européens à part entière qui, en plus, serviront de crocs à un axe géopolitique ibérophone ayant son propre poids, très différent et peut-être rival du monstre yankee et bureaucratique de l'UE.

Par contre, le conglomérat européiste franco-allemand tremblera le jour où nous, péninsulaires, deviendrons des Européens à part entière qui, en plus, serviront de crocs à un axe géopolitique ibérophone ayant son propre poids, très différent et peut-être rival du monstre yankee et bureaucratique de l'UE.

Thierry Malleret est un consultant international qui dirige un service d’analyse prédictive privé destiné aux dirigeants des secteurs publics et privés qui gravitent autour du World Economic Forum. Formé à la Sorbonne et à Oxford (pépinière traditionnelle de l’élite mondialiste anglo-saxonne), ancien du cabinet de Michel Rocard (1er Ministre de mai 1988 à mai 1991 : ce qui ne fait pas de Malleret un « perdreau de l’année »…), ce parcours le rattache à la « seconde gauche » sociale-capitaliste, il réside en Savoie et cultive aussi la pratique de la montagne. Son épouse Mary-Anne, d’origine anglaise, a été durant une dizaine d’années membre du cabinet du Prince Charles. La famille Windsor est, depuis très longtemps il faut le rappeler, l’un des piliers discrets du mondialisme occidental.

Thierry Malleret est un consultant international qui dirige un service d’analyse prédictive privé destiné aux dirigeants des secteurs publics et privés qui gravitent autour du World Economic Forum. Formé à la Sorbonne et à Oxford (pépinière traditionnelle de l’élite mondialiste anglo-saxonne), ancien du cabinet de Michel Rocard (1er Ministre de mai 1988 à mai 1991 : ce qui ne fait pas de Malleret un « perdreau de l’année »…), ce parcours le rattache à la « seconde gauche » sociale-capitaliste, il réside en Savoie et cultive aussi la pratique de la montagne. Son épouse Mary-Anne, d’origine anglaise, a été durant une dizaine d’années membre du cabinet du Prince Charles. La famille Windsor est, depuis très longtemps il faut le rappeler, l’un des piliers discrets du mondialisme occidental.

– Ingénierie culturelle, politique et sociale : La gestion – manipulation des grands nombres par les petits a, de tous temps, nécessité des pratiques qu’on appelle, à la suite de Lucien Cerise « ingénierie sociale » (Cf. son ouvrage majeur : « Neuro-pirates. Réflexions sur l’ingénierie sociale », KontreKulture, 2016), mais je préfère, par souci de précision, parler à la fois d’ingénierie culturelle – métapolitique -, d’ingénierie politique – propagande et manipulation – et d’ingénierie sociale quand on travaille spécifiquement sur les représentations des populations. Cette ingénierie est devenue « scientifique » avec le progrès des connaissances psycho-sociales au début du XXème siècle, mais les anciens la pratiquaient instinctivement sans lui donner de nom!

– Ingénierie culturelle, politique et sociale : La gestion – manipulation des grands nombres par les petits a, de tous temps, nécessité des pratiques qu’on appelle, à la suite de Lucien Cerise « ingénierie sociale » (Cf. son ouvrage majeur : « Neuro-pirates. Réflexions sur l’ingénierie sociale », KontreKulture, 2016), mais je préfère, par souci de précision, parler à la fois d’ingénierie culturelle – métapolitique -, d’ingénierie politique – propagande et manipulation – et d’ingénierie sociale quand on travaille spécifiquement sur les représentations des populations. Cette ingénierie est devenue « scientifique » avec le progrès des connaissances psycho-sociales au début du XXème siècle, mais les anciens la pratiquaient instinctivement sans lui donner de nom! Notre Oligarchie est une Ploutocratie (oligarchie fondée sur la richesse) en formation depuis le XVIIème siècle, avec une accélération de son emprise durant la 1ère Révolution Industrielle. Aujourd’hui le Système oligarchique occidental me semble articulé autour de trois niveaux : la vraie oligarchie des possesseurs de capitaux (elle est la seule à être réellement autonome et se subdivise elle-même en petite, moyenne et grande, voire très grande, selon les niveaux de fortune) – la classe dirigeante : c’est une oligarchie par aspiration (c’est à dire qu’elle côtoie d’assez près la vraie oligarchie pour en partager les références, une partie du genre de vie, de même qu’elle souhaite l’intégrer mais elle est en fait, dépendante pour ses revenus et sa position sociale de la vraie oligarchie. En réalité, c’est la classe des domestiques de rang supérieur, la classe des majordomes dirait-on dans l’ancien monde) – la classe des cadres supérieurs, classe dirigeante par aspiration (C’est la classe qui agit réellement sur le terrain pour traduire en réalisations pratiques les options dirigées par la classe dirigeante. Elle aspire à intégrer celle-ci par son travail et ses capacités mais, comme elle est dans l’entre-deux, elle peut aussi basculer dans le soutien aux classes moyennes et populaires. C’est aujourd’hui un point faible, selon moi, car elle prend de plein fouet les innovations de la 4ème Révolution Industrielle qui peuvent conduire à réduire son nombre).

Notre Oligarchie est une Ploutocratie (oligarchie fondée sur la richesse) en formation depuis le XVIIème siècle, avec une accélération de son emprise durant la 1ère Révolution Industrielle. Aujourd’hui le Système oligarchique occidental me semble articulé autour de trois niveaux : la vraie oligarchie des possesseurs de capitaux (elle est la seule à être réellement autonome et se subdivise elle-même en petite, moyenne et grande, voire très grande, selon les niveaux de fortune) – la classe dirigeante : c’est une oligarchie par aspiration (c’est à dire qu’elle côtoie d’assez près la vraie oligarchie pour en partager les références, une partie du genre de vie, de même qu’elle souhaite l’intégrer mais elle est en fait, dépendante pour ses revenus et sa position sociale de la vraie oligarchie. En réalité, c’est la classe des domestiques de rang supérieur, la classe des majordomes dirait-on dans l’ancien monde) – la classe des cadres supérieurs, classe dirigeante par aspiration (C’est la classe qui agit réellement sur le terrain pour traduire en réalisations pratiques les options dirigées par la classe dirigeante. Elle aspire à intégrer celle-ci par son travail et ses capacités mais, comme elle est dans l’entre-deux, elle peut aussi basculer dans le soutien aux classes moyennes et populaires. C’est aujourd’hui un point faible, selon moi, car elle prend de plein fouet les innovations de la 4ème Révolution Industrielle qui peuvent conduire à réduire son nombre).

– Idée du revenu universel de base, c’est une vieille idée utopiste qu’on fait remonter à Thomas More et qui resurgit dans les milieux ultra-libéraux des années 1970, en particulier chez Milton Friedman. Cela permettrait d’assurer aux « hommes en trop » le minimum vital et social pour désamorcer des velléités de révolte.

– Idée du revenu universel de base, c’est une vieille idée utopiste qu’on fait remonter à Thomas More et qui resurgit dans les milieux ultra-libéraux des années 1970, en particulier chez Milton Friedman. Cela permettrait d’assurer aux « hommes en trop » le minimum vital et social pour désamorcer des velléités de révolte.

Toutefois, Éric Zemmour mériterait-il l’appui, matériel, humain et financier, de l’Opposition nationale, populaire, sociale, identitaire et européenne ? On peut en douter à la lecture de L’Autre Zemmour de Youssef Hindi. L’auteur des Chroniques du sionisme (Kontre Kulture, 2019) enquête sur le fer de lance journalistique de la réaction néo-conservatrice hexagonale. Il entend dévoiler les impostures et les contradictions du rédacteur d’Un quinquennat pour rien (2016). Ce livre n’est pourtant pas un pamphlet qui attaquerait la personne.

Toutefois, Éric Zemmour mériterait-il l’appui, matériel, humain et financier, de l’Opposition nationale, populaire, sociale, identitaire et européenne ? On peut en douter à la lecture de L’Autre Zemmour de Youssef Hindi. L’auteur des Chroniques du sionisme (Kontre Kulture, 2019) enquête sur le fer de lance journalistique de la réaction néo-conservatrice hexagonale. Il entend dévoiler les impostures et les contradictions du rédacteur d’Un quinquennat pour rien (2016). Ce livre n’est pourtant pas un pamphlet qui attaquerait la personne. Éric Zemmour appartient sans aucune contestation possible à une « droite » qui fait sienne l’universalisme républicain. Youssef Hindi le qualifie donc de « militant télévisuel d’un laïcisme de combat (p. 59) ». Or, « l’Autre Zemmour, le vrai, n’a pas été à l’école publique et laïque ni sur les bancs d’une école privée catholique comme pourraient l’imaginer ses lecteurs et admirateurs. Il a passé son enfance dans des écoles confessionnelles juives (p. 60) ». Pour la circonstance, l’auteur retrace la généalogie intellectuelle du judaïsme politique et insiste sur la « pénétration de la kabbale dans la Révolution et la République (p. 65) ». Il rappelle par ailleurs que « le mouvement assimilationniste juif […] avait un lien de parenté direct avec la secte frankiste dont le père est le rabbin kabbaliste et messie autoproclamé Jacob Frank (1726 – 1791) (p. 66) ». Un autre chercheur non formaté au politiquement correct, Pierre Hillard, a mis en lumière les liens étroits entre les cénacles kabbalistes et frankistes et le néo-conservatisme anglo-saxon par l’intermédiaire, d’une part, du philosophe politique Leo Strauss et, d’autre part, des dynasties européennes installées via le rôle subversif, discret et déterminant des Battenberg – Mountbatten…

Éric Zemmour appartient sans aucune contestation possible à une « droite » qui fait sienne l’universalisme républicain. Youssef Hindi le qualifie donc de « militant télévisuel d’un laïcisme de combat (p. 59) ». Or, « l’Autre Zemmour, le vrai, n’a pas été à l’école publique et laïque ni sur les bancs d’une école privée catholique comme pourraient l’imaginer ses lecteurs et admirateurs. Il a passé son enfance dans des écoles confessionnelles juives (p. 60) ». Pour la circonstance, l’auteur retrace la généalogie intellectuelle du judaïsme politique et insiste sur la « pénétration de la kabbale dans la Révolution et la République (p. 65) ». Il rappelle par ailleurs que « le mouvement assimilationniste juif […] avait un lien de parenté direct avec la secte frankiste dont le père est le rabbin kabbaliste et messie autoproclamé Jacob Frank (1726 – 1791) (p. 66) ». Un autre chercheur non formaté au politiquement correct, Pierre Hillard, a mis en lumière les liens étroits entre les cénacles kabbalistes et frankistes et le néo-conservatisme anglo-saxon par l’intermédiaire, d’une part, du philosophe politique Leo Strauss et, d’autre part, des dynasties européennes installées via le rôle subversif, discret et déterminant des Battenberg – Mountbatten…  On peut cependant lui reprocher de ne pas s’intéresser suffisament aux liens anciens et étroits entre certains mouvements sionistes et des factions entières de la Droite nationale. En 1967, au moment de la Guerre des Six Jours, cette Blitzkrieg lancée par Israël contre ses voisins arabes, le journaliste Serge de Beketch voulait s’engager dans les forces armées israéliennes. Jean-Marie Le Pen et Dominique Venner apportaient leur soutien à l’État hébreu dans Minute. Auteur du Livre noir de la droite (1998), Éric Zemmour connaît bien cet arrière-plan idéologique que regrettaient Maurice Bardèche, François Duprat et Pierre Sidos et qui apparaît aujourd’hui comme un « national-sionisme ». La référence idoine de ce nationalisme français pro-israélien demeure néanmoins Pierre Boutang. Le fils spirituel prodigue de Charles Maurras se rallia à la Ve République gaullienne, écrivit en 1980 un retentissant pamphlet contre Valéry Giscard d’Estaing, Précis de Foutriquet, et ne cessa jusqu’à sa mort en 1998 d’approuver les actions d’Israël. Il voyait dans le sionisme un nationalisme maurrassien juif. Éric Zemmour renoue avec l’héritage du fondateur de La Nation française.

On peut cependant lui reprocher de ne pas s’intéresser suffisament aux liens anciens et étroits entre certains mouvements sionistes et des factions entières de la Droite nationale. En 1967, au moment de la Guerre des Six Jours, cette Blitzkrieg lancée par Israël contre ses voisins arabes, le journaliste Serge de Beketch voulait s’engager dans les forces armées israéliennes. Jean-Marie Le Pen et Dominique Venner apportaient leur soutien à l’État hébreu dans Minute. Auteur du Livre noir de la droite (1998), Éric Zemmour connaît bien cet arrière-plan idéologique que regrettaient Maurice Bardèche, François Duprat et Pierre Sidos et qui apparaît aujourd’hui comme un « national-sionisme ». La référence idoine de ce nationalisme français pro-israélien demeure néanmoins Pierre Boutang. Le fils spirituel prodigue de Charles Maurras se rallia à la Ve République gaullienne, écrivit en 1980 un retentissant pamphlet contre Valéry Giscard d’Estaing, Précis de Foutriquet, et ne cessa jusqu’à sa mort en 1998 d’approuver les actions d’Israël. Il voyait dans le sionisme un nationalisme maurrassien juif. Éric Zemmour renoue avec l’héritage du fondateur de La Nation française.

Plusieurs soldats critiquent la civilisation métropolitaine, l'ère des masses et l'argent. On constate que ce n'est pas seulement "l'électeur ignorant" qui contrôle la vie contemporaine, mais au moins autant "l'acheteur ignorant". Et malheur à celui qui se met en travers du chemin du consommateur. Les forêts sont abattues, les vestiges de la culture sont visités jusqu'à la ruine définitive. Les millions de consommateurs sont les nouvelles majestés, et il est mauvais qu'ils soient des majestés inconnues.

Plusieurs soldats critiquent la civilisation métropolitaine, l'ère des masses et l'argent. On constate que ce n'est pas seulement "l'électeur ignorant" qui contrôle la vie contemporaine, mais au moins autant "l'acheteur ignorant". Et malheur à celui qui se met en travers du chemin du consommateur. Les forêts sont abattues, les vestiges de la culture sont visités jusqu'à la ruine définitive. Les millions de consommateurs sont les nouvelles majestés, et il est mauvais qu'ils soient des majestés inconnues.

L'attitude aristocratique qu'il représente se caractérise également par le respect de l'ennemi: "la joie de la fierté et de la valeur de l'adversaire... deux choses rendent la guerre intéressante: le théâtre et l'adversaire". Parler de l'adversaire comme d'un "sous-homme" rime mal avec une telle attitude, et les soldats parlent aussi vers la fin que lorsque la victoire sera remportée à l'Est, il sera peut-être temps de "franchir le Rubicon" et de rentrer à Berlin. En bref, César est plus intéressant en tant que créateur d'un nouvel ordre à Rome qu'en Gaule.

L'attitude aristocratique qu'il représente se caractérise également par le respect de l'ennemi: "la joie de la fierté et de la valeur de l'adversaire... deux choses rendent la guerre intéressante: le théâtre et l'adversaire". Parler de l'adversaire comme d'un "sous-homme" rime mal avec une telle attitude, et les soldats parlent aussi vers la fin que lorsque la victoire sera remportée à l'Est, il sera peut-être temps de "franchir le Rubicon" et de rentrer à Berlin. En bref, César est plus intéressant en tant que créateur d'un nouvel ordre à Rome qu'en Gaule.

Ne répondez jamais au téléphone !

Ne répondez jamais au téléphone !

Outre l’erreur de plaider sa bonne foi devant des juges politisés, Maxence Baudry en commet une autre, antérieure, celle de se rendre à la convocation du commissariat du Ve arrondissement. Il aurait dû suivre pour la circonstance les étrangers délinquants sans-papiers qui n’y répondent jamais. Mais la convocation devient bientôt une perte de temps. L’Arménien Vahé, scénariste de son état, rechigne à adapter Le Nom de la Rose d’Umberto Ecco en remplaçant la jeune paysanne amante du novice franciscain par une Africaine tétraplégique promue héroïne principale de la série… Exagération narrative ? Que nenni ! L’Agence spatiale européenne envisage de recruter pour ses prochaines missions des candidats handicapés. On peut dès lors proposer que les déficients visuels (ou les sans-permis) conduisent les bus et les tramways de la RATP.

Outre l’erreur de plaider sa bonne foi devant des juges politisés, Maxence Baudry en commet une autre, antérieure, celle de se rendre à la convocation du commissariat du Ve arrondissement. Il aurait dû suivre pour la circonstance les étrangers délinquants sans-papiers qui n’y répondent jamais. Mais la convocation devient bientôt une perte de temps. L’Arménien Vahé, scénariste de son état, rechigne à adapter Le Nom de la Rose d’Umberto Ecco en remplaçant la jeune paysanne amante du novice franciscain par une Africaine tétraplégique promue héroïne principale de la série… Exagération narrative ? Que nenni ! L’Agence spatiale européenne envisage de recruter pour ses prochaines missions des candidats handicapés. On peut dès lors proposer que les déficients visuels (ou les sans-permis) conduisent les bus et les tramways de la RATP.

Vouloir limiter l’écriture des anciens Germains au simple rôle linguistique montrerait une méconnaissance totale de ce que leur tracé comporte réellement. Car ladite écriture, composée de vingt-quatre signes, s’impose comme un système prodigieusement élaboré rassemblant les notions essentielles constitutives de l’identité ethnoculturelle européenne. Mais cela signifie aussi que le savoir émanant des runes se relie au maître thème du légendaire de notre continent et qui, jadis évoqué par René Guénon et Julius Evola, se nomme « Centre suprême ». Thème corrélatif à la mystérieuse « Tradition primordiale » traversant toutes les religiosités qu’instituèrent nos ancêtres et englobant l’univers du symbolisme et des mythes. Le « Centre suprême » est à la « Tradition primordiale » ce que le pyramidion représente pour une pyramide : le sommet conférant à ce monument sa forme générale et ses proportions.

Vouloir limiter l’écriture des anciens Germains au simple rôle linguistique montrerait une méconnaissance totale de ce que leur tracé comporte réellement. Car ladite écriture, composée de vingt-quatre signes, s’impose comme un système prodigieusement élaboré rassemblant les notions essentielles constitutives de l’identité ethnoculturelle européenne. Mais cela signifie aussi que le savoir émanant des runes se relie au maître thème du légendaire de notre continent et qui, jadis évoqué par René Guénon et Julius Evola, se nomme « Centre suprême ». Thème corrélatif à la mystérieuse « Tradition primordiale » traversant toutes les religiosités qu’instituèrent nos ancêtres et englobant l’univers du symbolisme et des mythes. Le « Centre suprême » est à la « Tradition primordiale » ce que le pyramidion représente pour une pyramide : le sommet conférant à ce monument sa forme générale et ses proportions.

Contre-attaque grecque (14 novembre 1940 - mars 1941)

Contre-attaque grecque (14 novembre 1940 - mars 1941)

Quoi qu'il en soit, The Lies That Bind Us est l'une des ‘’excursions’’ les plus idéologiques, historiques et critiques de LaFond. Il y analyse les mensonges sur lesquels les États-Unis sont construits, "la superstructure idéologique", en termes marxistes. Comme Orwell, il soutient que le contrôle de notre connaissance et de notre image de l'histoire est ici central, "le plus grand mensonge est la confiance dans un passé omis, la confiance dans le fait qu'on nous a tout dit". Il voit les "conservateurs" et les "libéraux" américains d'aujourd'hui presque comme des jumeaux dont les mensonges se complètent. Il s'oppose à l'image conservatrice des futurs États-Unis en tant que refuge pour les minorités religieuses en affirmant que "la religion telle qu'elle était pratiquée dans les colonies était en grande partie prédatrice, les maîtres d'esclaves congrégationalistes, quakers et anglicans possédant des Rhénans et des Irlandais catholiques, et en second lieu, elle était ethnique car les Écossais, les Cornouaillais, les Irlandais et les Gallois étaient asservis par les Anglais ; et en troisième lieu, elle était purement matérialiste". Il considère comme tout aussi naïve l'image libérale des futurs États-Unis comme un endroit où les Blancs pouvaient déplacer les Indiens et réduire les Noirs en esclavage. Les Noirs ont possédé des Blancs en Virginie pendant au moins une génération, les Indiens ont possédé des Blancs pendant deux générations. Les colonies qui ne bénéficiaient pas du soutien des tribus indiennes n'ont pas survécu en cette période précoce.

Quoi qu'il en soit, The Lies That Bind Us est l'une des ‘’excursions’’ les plus idéologiques, historiques et critiques de LaFond. Il y analyse les mensonges sur lesquels les États-Unis sont construits, "la superstructure idéologique", en termes marxistes. Comme Orwell, il soutient que le contrôle de notre connaissance et de notre image de l'histoire est ici central, "le plus grand mensonge est la confiance dans un passé omis, la confiance dans le fait qu'on nous a tout dit". Il voit les "conservateurs" et les "libéraux" américains d'aujourd'hui presque comme des jumeaux dont les mensonges se complètent. Il s'oppose à l'image conservatrice des futurs États-Unis en tant que refuge pour les minorités religieuses en affirmant que "la religion telle qu'elle était pratiquée dans les colonies était en grande partie prédatrice, les maîtres d'esclaves congrégationalistes, quakers et anglicans possédant des Rhénans et des Irlandais catholiques, et en second lieu, elle était ethnique car les Écossais, les Cornouaillais, les Irlandais et les Gallois étaient asservis par les Anglais ; et en troisième lieu, elle était purement matérialiste". Il considère comme tout aussi naïve l'image libérale des futurs États-Unis comme un endroit où les Blancs pouvaient déplacer les Indiens et réduire les Noirs en esclavage. Les Noirs ont possédé des Blancs en Virginie pendant au moins une génération, les Indiens ont possédé des Blancs pendant deux générations. Les colonies qui ne bénéficiaient pas du soutien des tribus indiennes n'ont pas survécu en cette période précoce. LaFond se retourne contre le matérialisme, "adorateur du corps économique, du corps politique et du contenant charnel de l'âme humaine". Il décrit Lothrop Stoddard comme un moderniste "moralement aveugle" parce que Stoddard n'a pas vu "le mal qui suppure" qui a conduit à la rébellion des esclaves en Haïti. LaFond décrit le matérialisme comme le corps du mal, le capitalisme n'étant que son réceptacle. Seul un matérialisme avancé pouvait avoir des effets tels que les guerres de l'opium, selon LaFond.

LaFond se retourne contre le matérialisme, "adorateur du corps économique, du corps politique et du contenant charnel de l'âme humaine". Il décrit Lothrop Stoddard comme un moderniste "moralement aveugle" parce que Stoddard n'a pas vu "le mal qui suppure" qui a conduit à la rébellion des esclaves en Haïti. LaFond décrit le matérialisme comme le corps du mal, le capitalisme n'étant que son réceptacle. Seul un matérialisme avancé pouvait avoir des effets tels que les guerres de l'opium, selon LaFond.

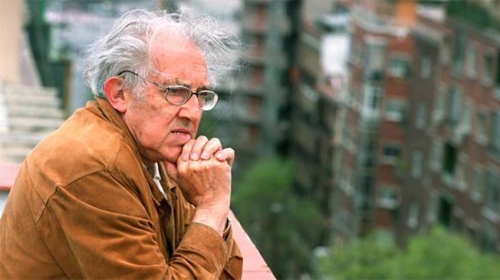

Carlos X. Blanco, un ancien étudiant de Gustavo Bueno et de moi-même au début des années 1980 à l'université d'Oviedo, a publié un livre intitulé Ensayos Antimaterialistas (Letras Inquietas, La Rioja, 2021). Il me le dédie et utilise en même temps certaines de mes idées philosophiques pour développer ce que l'on pourrait appeler une critique assimilatrice, et non simplement destructrice, de la philosophie de Gustavo Bueno. Ce faisant, il tente de montrer que le "matérialisme" de Bueno est un vestige de ses débuts philosophiques, proches du marxisme, qui reste toutefois intact chez la majorité de ses interprètes et disciples actuels. Mais c’est un matérialisme qui doit être dûment critiqué et éliminé car il est à l'origine du caractère dogmatique que certains perçoivent dans l'œuvre par ailleurs très précieuse et créative de Gustavo Bueno. Mais si le matérialisme est éliminé, il semblerait que, pour certains, les fondements ou le mortier de la philosophie de Bueno et du ‘’buénisme’’ soient également éliminés. Les différentes parties du corpus buénien, telles que la ‘’Théorie de la science’’, l'Anthropologie, la ‘’Théorie de la religion’’ ou la ‘’Théorie politique’’, pour ne citer que les parties dans lesquelles Bueno a apporté des innovations très précieuses, seraient laissées en vrac. C'est pourquoi il n'est pas si facile de procéder à une telle élimination sans courir le risque que l'unité systématique, dont se réclame la philosophie de Bueno, s'effondre.

Carlos X. Blanco, un ancien étudiant de Gustavo Bueno et de moi-même au début des années 1980 à l'université d'Oviedo, a publié un livre intitulé Ensayos Antimaterialistas (Letras Inquietas, La Rioja, 2021). Il me le dédie et utilise en même temps certaines de mes idées philosophiques pour développer ce que l'on pourrait appeler une critique assimilatrice, et non simplement destructrice, de la philosophie de Gustavo Bueno. Ce faisant, il tente de montrer que le "matérialisme" de Bueno est un vestige de ses débuts philosophiques, proches du marxisme, qui reste toutefois intact chez la majorité de ses interprètes et disciples actuels. Mais c’est un matérialisme qui doit être dûment critiqué et éliminé car il est à l'origine du caractère dogmatique que certains perçoivent dans l'œuvre par ailleurs très précieuse et créative de Gustavo Bueno. Mais si le matérialisme est éliminé, il semblerait que, pour certains, les fondements ou le mortier de la philosophie de Bueno et du ‘’buénisme’’ soient également éliminés. Les différentes parties du corpus buénien, telles que la ‘’Théorie de la science’’, l'Anthropologie, la ‘’Théorie de la religion’’ ou la ‘’Théorie politique’’, pour ne citer que les parties dans lesquelles Bueno a apporté des innovations très précieuses, seraient laissées en vrac. C'est pourquoi il n'est pas si facile de procéder à une telle élimination sans courir le risque que l'unité systématique, dont se réclame la philosophie de Bueno, s'effondre.

Un exemple célèbre de ce qui est considéré comme une procédure philosophique non scolastique est celui de Descartes lorsqu'il commence sa philosophie par le doute, au lieu de partir du réalisme aristotélicien, comme le faisait Francisco Suarez ou les néo-scolastiques espagnols de son époque, sans le remettre en question. Descartes, réfléchissant aux nouveaux résultats obtenus dans les mathématiques et la physique de son époque, tente de procéder d'une nouvelle manière méthodique pour aborder les questions philosophiques. C'est cette procédure qui le conduit à la philosophie idéaliste moderne, qui apparaît alors comme un résultat et non comme un point de départ. De même, Kant, réfléchissant sur ce qu'il appelle le factum de la nouvelle physique de Newton, en vient à jeter les bases d'une nouvelle Théorie de la connaissance et de la science qui provoque l'apparition d'une Philosophie critique, comme alternative à la Métaphysique dogmatique, et qui marque le terrain sur lequel la philosophie contemporaine va se déployer.

Un exemple célèbre de ce qui est considéré comme une procédure philosophique non scolastique est celui de Descartes lorsqu'il commence sa philosophie par le doute, au lieu de partir du réalisme aristotélicien, comme le faisait Francisco Suarez ou les néo-scolastiques espagnols de son époque, sans le remettre en question. Descartes, réfléchissant aux nouveaux résultats obtenus dans les mathématiques et la physique de son époque, tente de procéder d'une nouvelle manière méthodique pour aborder les questions philosophiques. C'est cette procédure qui le conduit à la philosophie idéaliste moderne, qui apparaît alors comme un résultat et non comme un point de départ. De même, Kant, réfléchissant sur ce qu'il appelle le factum de la nouvelle physique de Newton, en vient à jeter les bases d'une nouvelle Théorie de la connaissance et de la science qui provoque l'apparition d'une Philosophie critique, comme alternative à la Métaphysique dogmatique, et qui marque le terrain sur lequel la philosophie contemporaine va se déployer. En revanche, dans d'autres ouvrages du dernier Bueno, notamment à partir de L'Espagne face à l'Europe (1999), il entreprend de traiter dans le domaine de la philosophie de l'histoire un thème classique de la réflexion philosophique d'Ortega y Gasset, avec lequel il aborde la signification historique et politique de notre nation. L'horizon du socialisme soviétique vers lequel pointait le premier Bueno des Ensayos materialistas sera désormais remplacé, après la chute du mur de Berlin, par le nouvel horizon d'une future communauté hispanique fondée sur les vestiges culturels de l'Empire espagnol qui survivent encore après son naufrage politique. Avec cela, un virage à 180º se produit dans la recherche d'une influence politique de sa philosophie qui, s'éloignant des groupes marxistes testimoniaux ou de ce qu'il appelle la "gauche indéfinie", commence à avoir ses premiers effets sur les groupes politiques montants de la politique espagnole comme Vox. L'objectif est de sauver une Espagne "catholique" de l'impérialisme protestant anglo-saxon et du fanatisme musulman, qui menace à nouveau aujourd'hui. Indépendamment de la signification de ce tournant, ce qui est frappant, c'est qu'il implique clairement l'abandon par Bueno de l'horizon politique marxiste et la recherche de nouveaux fondements philosophico-historiques pour les problèmes de l'Espagne. C'est pourquoi nous pensons que nous devons également partir à la recherche de nouvelles bases pour sa philosophie fondamentale, sa gnoséologie, son ontologie, et ainsi de suite. C'est ce que, en tant que disciple direct et collaborateur depuis des années du programme d'application du ‘’bon matérialisme philosophique’’ au domaine de l'Histoire de la philosophie, nous avons proposé sans recevoir aucune réponse. Seules quelques personnes proches de nous nous ont encouragés dans la tâche d’une révision critique de l'œuvre de Don Gustavo afin de chercher son amélioration critique dans ses fondements avec notre proposition philosophique appelée ‘’Pensée Habile’’. L'un d'entre eux a été Carlos X. Blanco. C'est avec ses mots que nous terminons ces réflexions, en recommandant vivement la lecture de son livre, dont le titre rend justice à son contenu, en raison de sa prose agréable et brillante, typique d'un tel genre philosophique, contrairement au propre livre de Bueno qui, au lieu d'appartenir à un tel genre, appartient, malgré son titre, au genre du Traité, d'un Traité d'ontologie dense, complexe et aride :

En revanche, dans d'autres ouvrages du dernier Bueno, notamment à partir de L'Espagne face à l'Europe (1999), il entreprend de traiter dans le domaine de la philosophie de l'histoire un thème classique de la réflexion philosophique d'Ortega y Gasset, avec lequel il aborde la signification historique et politique de notre nation. L'horizon du socialisme soviétique vers lequel pointait le premier Bueno des Ensayos materialistas sera désormais remplacé, après la chute du mur de Berlin, par le nouvel horizon d'une future communauté hispanique fondée sur les vestiges culturels de l'Empire espagnol qui survivent encore après son naufrage politique. Avec cela, un virage à 180º se produit dans la recherche d'une influence politique de sa philosophie qui, s'éloignant des groupes marxistes testimoniaux ou de ce qu'il appelle la "gauche indéfinie", commence à avoir ses premiers effets sur les groupes politiques montants de la politique espagnole comme Vox. L'objectif est de sauver une Espagne "catholique" de l'impérialisme protestant anglo-saxon et du fanatisme musulman, qui menace à nouveau aujourd'hui. Indépendamment de la signification de ce tournant, ce qui est frappant, c'est qu'il implique clairement l'abandon par Bueno de l'horizon politique marxiste et la recherche de nouveaux fondements philosophico-historiques pour les problèmes de l'Espagne. C'est pourquoi nous pensons que nous devons également partir à la recherche de nouvelles bases pour sa philosophie fondamentale, sa gnoséologie, son ontologie, et ainsi de suite. C'est ce que, en tant que disciple direct et collaborateur depuis des années du programme d'application du ‘’bon matérialisme philosophique’’ au domaine de l'Histoire de la philosophie, nous avons proposé sans recevoir aucune réponse. Seules quelques personnes proches de nous nous ont encouragés dans la tâche d’une révision critique de l'œuvre de Don Gustavo afin de chercher son amélioration critique dans ses fondements avec notre proposition philosophique appelée ‘’Pensée Habile’’. L'un d'entre eux a été Carlos X. Blanco. C'est avec ses mots que nous terminons ces réflexions, en recommandant vivement la lecture de son livre, dont le titre rend justice à son contenu, en raison de sa prose agréable et brillante, typique d'un tel genre philosophique, contrairement au propre livre de Bueno qui, au lieu d'appartenir à un tel genre, appartient, malgré son titre, au genre du Traité, d'un Traité d'ontologie dense, complexe et aride :  "Le dogmatisme ontologique, déséquilibré par rapport aux analyses gnoséologiques très fines proposées par Bueno et son École au fil des ans, avec lesquelles il est en décalage, est la clé qui peut nous illustrer le peu de stabilité de cette École à partir de la deuxième ou troisième génération, et la difficulté à ouvrir des débats internes et à accueillir la critique constructive - une difficulté le plus souvent reconnue par les observateurs, sauf par ceux qui sont délibérément ancrés dans l'esprit sectaire. L'engagement marxiste initial des Essais matérialistes, à savoir une sorte de nouvelle fondation du matérialisme dialectique et une contribution explicite à la réalisation d'une "société sans classes", est ce qui a alourdi la philosophie de ce grand homme qu'était Don Gustavo Bueno, et a également fait avorter de façon permanente la continuité de son École" (Carlos X. Blanco, Ensayos antimaterialistas, Letras Inquietas, 2021, pgs.131-132).

"Le dogmatisme ontologique, déséquilibré par rapport aux analyses gnoséologiques très fines proposées par Bueno et son École au fil des ans, avec lesquelles il est en décalage, est la clé qui peut nous illustrer le peu de stabilité de cette École à partir de la deuxième ou troisième génération, et la difficulté à ouvrir des débats internes et à accueillir la critique constructive - une difficulté le plus souvent reconnue par les observateurs, sauf par ceux qui sont délibérément ancrés dans l'esprit sectaire. L'engagement marxiste initial des Essais matérialistes, à savoir une sorte de nouvelle fondation du matérialisme dialectique et une contribution explicite à la réalisation d'une "société sans classes", est ce qui a alourdi la philosophie de ce grand homme qu'était Don Gustavo Bueno, et a également fait avorter de façon permanente la continuité de son École" (Carlos X. Blanco, Ensayos antimaterialistas, Letras Inquietas, 2021, pgs.131-132).