Jérôme Fourquet is a mainstream pollster with the venerable French Institute of Public Opinion (IFOP), the nation’s leading polling agency. He made a splash last year with his book, The French Archipelago: The Birth of a Multiple and Divided Nation, which presented a fine-grain statistical analysis of socio-cultural changes in French society and, in particular, fragmentation along ethno-religious and educational lines.

The book persuasively makes case that the centrist-globalist Emmanuel Macron’s election to the presidency and the collapse of the traditional parties of government in 2017 were not freak events, but the reflection of long-term trends which finally expressed themselves politically. The same can be said for the growing popularity of anti-establishment movements like Marine Le Pen’s National Rally (RN) and the yellow-vests.

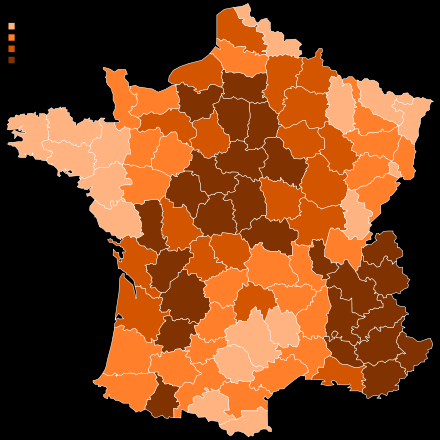

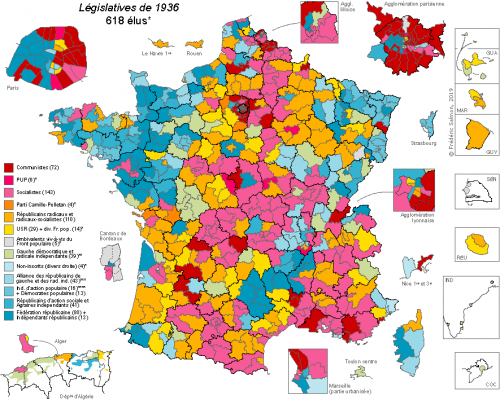

Following the works of many sociologists and historians, Fourquet sees French politics as historically divided between a Catholic Right and secularist Left. This divide had been highly stable since the French Revolution, if not earlier, with a dechristianizing core stretching out from the greater Parisian basin into the Limousin, with most of the periphery remaining relatively conservative. These subcultures united people of different classes within particular regions and corresponded politically with the conservative and Socialist parties who have taken turns governing France since World War II.

Since 1945, the collapse of Catholicism and the steady cognitive/economic stratification of French society have destroyed the reach and unity of the Catholic-right and secularist-left blocs. Macron was able to tap into the latent political demand of the wealthiest, most educated, and mobile 20% of French society, while the increasingly alienated and déclassés lower classes of French Whites have been falling out of the mainstream political system altogether.

Fourquet meticulously documents the social trends of the past 70 years: the decline of Catholicism, the Communist Party, and traditional media, the triumph of social liberalism, the division of cities into gentrified areas, crime-ridden ghettos, and the (self-)segregation of individuals along educational and ethnic lines. In all this, Fourquet’s book serves as an excellent statistical companion piece to Éric Zemmour’s Le Suicide français, which looks at many of the same themes through the lens of political and cultural events.

What’s in a first name? Quite a lot, actually

Fourquet uses a wealth of socio-economic and polling data to make his case. Some of the most innovative and striking evidence however is the big-data analysis of first names in France’s birth registries since 1900. This looks into the trends for numerous different types of names: Christian, patriotic, regional (Breton and Corsican), Muslim, African, and . . . Anglo. Far from being random, Fourquet shows that the trends in first-name giving correlate with concurrent social and political phenomena. For example, the number of people giving their girls patriotic names like France and Jeanne spiked during moments of nationalist fervor, namely the first and second world wars (p. 35).

More significantly, Marie went from being the most common name for girls (20% of newborns in 1900) to 1-2% since the 1970s. Unsurprisingly given the Virgin Mary’s importance in the Catholic religion, Marie was more popular in more religious regions and declined later in the conservative periphery. Marie’s decline thus seems to be a solid temporal and geographical marker of dechristianization (mass attendance and traditional Christian values, such as marriage and opposition to abortion and gay marriage, also collapsed during this period).

First names also provide a marker for assimilation of immigrant groups. Fourquet shows how Polish first names exploded in the northern mining regions of France in the 1920s and then fully receded within two decades. He shows the same phenomenon for Portuguese immigrants and first names in the 1970s. This assimilation is in accord with sociological data showing that European immigrants tend to rapidly converge in terms of educational and economic performance with the native French population.

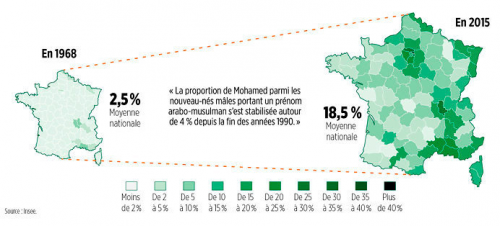

By contrast, Fourquet shows that people with Muslim last names almost never choose to give their children traditional French first names. He documents a massive increase in the proportion of newborns given Muslim first names from negligible in the 1960s to around a fifth of the total. There is also an increase in the number of people with Sub-Saharan African names.

Somewhat similarly to Europeans, Asian immigrants (disproportionately from the former Indochina) are much more likely to adopt French first names and perform comparably in economic and educational terms.

Beyond these stark ethno-religious demographic changes, Fourquet also highlights more subtle trends that often fall below the radar. First names also provide a marker for the degree to which the French have a common culture or, conversely, of heightened individual or sectoral identities.

Fourquet identifies an explosion in the number of different names used by the French. This figure was stable around 2000 from 1900 to 1945, rising to over 12,000 today. And this does not count the proliferation “rare names” – those for which there are less than 3 people with that name – among all populations. Fourquet takes this as evidence of increased individualism and “mass narcissism,” more and more people wishing to differentiate themselves.

In principle, until recently the French were forced by Napoleonic-era legislation to choose their first names from the Christian calendar, medieval European names, or Greco-Roman antiquity. All of France proper used a common corpus of names, with little local variation. The list of acceptable names was extended by ministerial instruction to regional and mythological names in 1966, while in 1993 the restriction was abolished. However, the trend of more-and-more names in fact long predates these legal changes. Evidently municipal authorities already were tolerating unusual names more and more.

What are the names in question? All sorts. The use of Breton (Celtic) names in Brittany has more tripled from 4% to around 12% (p. 127), with sharp rises corresponding to moments of heightened Breton regionalist politics in the 1970s.

Similarly, Italian-Corsican first names have risen from virtually nil in the 1970s to 20% of Corsican newborns today, coinciding with the rise of the Corsican nationalist vote on the island to 52.1% in 2017 (p. 130). Corsican nationalism has risen despite the fact that use of the French language has largely supplanted the Corsican dialect. Many Corsicans resent colonization both by wealthy metropolitan French buying up properties on the fair isle and by Afro-Islamic immigrants.

There has also been a steady increase of the use of markedly Jewish first names like Ariel, Gad, and Ephraïm – which were virtually unheard of in 1945 (p. 213)

One of the most intriguing trends is the proliferation of Anglo first names from a mere 0.5% of newborns in the 1960s to 12% in 1993, today stabilized around 8% (p. 120). Names like Kevin, Dylan, and Cindy became extremely popular, evidently influenced by American pop stars and soap operas (The Young and the Restless was a big hit in France under the title Les Feux de l’Amour). Significantly, Anglo names are more popular among the lower classes, going against the previous trend of French elites setting top-down fashion trends for names. Indeed, many yellow-vest and RN cadres in France have conspicuously (pseudo-)Anglo first names, such as Steeve [sic] Briois (mayor of the northern industrial city of Hénin-Beaumont), Jordan Bardella (RN youth leader and lead candidate in the 2019 EU parliamentary elections), and Davy Rodriguez (youth deputy leader).

A fragmented France: Globalists, populists, and Muslims

Fourquet sees France as an “archipelago” of subcultures diverging from one another. Among these: Macron-supporting educated metropolitan elites, the remaining rump of practicing Catholics (6-12% of the population), conservative-supporting retirees, expats outside of France (whose numbers have more than tripled to around 1.3 million since 2002), alienated lower-class suburban and rural Whites (often supporting the yellow-vests and/or Marine Le Pen), and innumerable ethnic communities, mostly African or Islamic, scattered across France’s cities.

The French are less and less united by common schools, media, and life experiences. The fifth or so of most educated, wealthy, and deracinated French finally manifested politically with Macron’s triumph in 2017. But will these other subcultures become politically effective? Fourquet concludes that

Thus, over the past 30 years, many islands of the French archipelago are becoming politically autonomous and obey less and less the commands of the capital-island and its elites. Though indeed the scenario in which the [subculturally] most distant islands or provinces would declare their independence does not seem to be on the order of the day. (pp. 378-79)

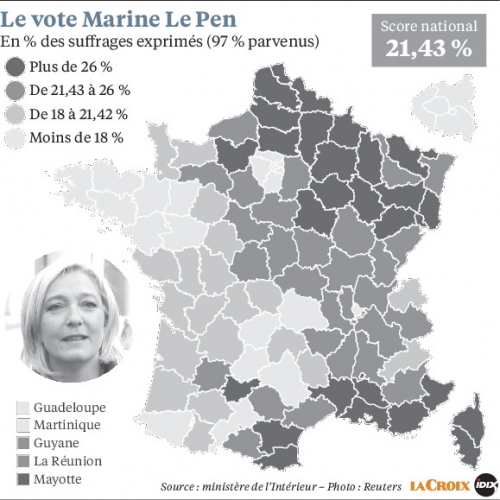

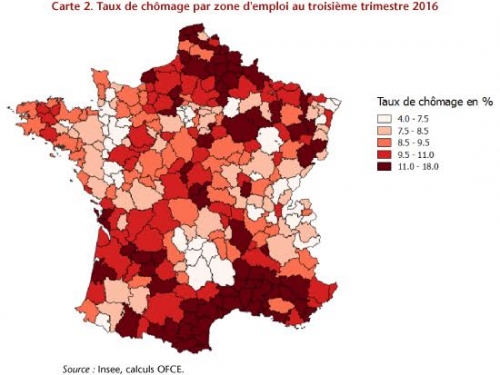

Still, we can see major subcultural blocs consolidating. In the immediate, the most important is the vast suburban and rural bloc of alienated Whites. Support for Marine Le Pen correlates with distance from city-centers, the presence of Afro-Islamic immigrants (until these overwhelm the natives), and/or chronic unemployment. Fourquet says that “the yellow-vest movement has been particularly revealing not only of the process of archipelization underway but also of the peripheries’ inability to threaten the heart of the French system” (379). It seems probable the bloc of alienated Whites will continue to grow and develop politically.

The White “popular bloc” is not coherent politically but is basically entropic. The yellow-vests, themselves not an organized group at all, did not so much have a political program but a set of concerns essentially revolving around purchasing power, public services declining areas, and direct democracy. The most clear and political demand of the yellow-vests was the famous Citizen Initiative Referendum (RIC), similar to practices in Switzerland or California. This measure, whatever its merits, is more about means than ends and is entropic as such.

Marine Le Pen’s National Rally, the other great manifestation of this bloc, is characterized by a mix of socialistic civic nationalism and political opportunism. Given the travails of the Brexit and Trump experiences, one wonders how an eventual National Rally administration would or could govern, especially if virtually the entire French educated class would similarly rise in opposition.

The other great emerging bloc(s) is that made up of France’s fast-growing African and Islamic communities. I would have liked more information on this group. There is data indicating that French Muslims are considerably endogamous (most marry within their own ethny, though there is some variation by community). While the French overwhelmingly support abortion and homosexuality, only small majorities of Muslims do, an important marker of limited convergence. He also observes that a significant minority of Muslims are entering the middle and upper classes, and indeed that the more educated a Muslim is the more likely he or she is to be married to a native French.

However, other indicators of “assimilation” have if anything gone into reverse since the early 2000s: more Muslim women are wearing headscarves, Muslim youth are more likely to say sex before marriage is immoral than their elders (75% to 55%), and two thirds of young Muslims support censorship blasphemy and one quarter condones the murder of cartoonists mocking Mohamed. The War on Terror and renewed Arab-Israeli conflict appear to have rekindled Muslim identity in France. What’s more the sheer number of Muslims and the unending flow from the home country appear to be making them more confident in rejecting assimilation.

In the coming decades, we can reasonably expect French society to become polarized between an Afro-Islamic bloc, united by economic interests and ethno-religious grievances, and a middle/lower class White bloc. And I use the word White, rather than native French, advisedly: many prominent French nationalists and their supporters are of Italian, Polish, or Portuguese origin.

To his credit, Fourquet repeatedly emphasizes the scale and unprecedented nature of the ethno-religious changes in the French population. He also discretely observes the potential for conflict, saying of Paris: “This great diversity is the source of tensions (the demographic balance within certain neighborhoods is changing according to the arrival or reinforcement of this or that group)” (p. 377). And then hidden away in a footnote: “In a multiethnic society, the relative weight of different groups becomes a crucial matter, as individuals seek a territory in which their group is the majority or at least sufficiently numerous.” Indeed.

Fourquet concludes:

At the heart of the capital-island [Paris], the elites reassure themselves in the face of their opponents’ impotence. In so doing, they think that they can rely on the traditional exercise of authority without having to draw the consequences of the birth of a France with a new form and new drives: a multiple and divided nation. (p. 379)

This book left me curious, but also unnerved, about the further social transformations in store for our societies, even beyond the ethnic factor. The disturbing trends in France very much have their analogues in other Western nations. White proles – vilified by their own ruling class or left to their own devices – are in sorry shape. Western elites have lost their collective minds. Looking further afield, how will individualism and social fragmentation manifest in other nations, such as Israel or Japan? Will authoritarian states like China be better able to manage these tendencies, or not? To what extent will these trends intensify? What new trends will emerge in coming decades with advent of yet more new technologies? Amidst this uncertainty, there will certainly also be political opportunities.

Quelques penseurs isolés contestent cette réduction. Parmi eux, en Italie, Francesco Tomatis, spécialiste de la philosophie de Schelling, s'est distingué avec son livre monumental, La via della montagna (Le chemin de la montagne), aujourd'hui en librairie chez Bompiani Editore, qui reprend une conception mystique de la pratique de l'alpinisme (686 pages, € 20,00). Selon Tomatis : "Grâce à la concentration en montagne des éléments de vie [...] ; ils sont utilisables [...] pour la régénération cyclique mais aussi innovante et évolutive de tout être vivant" (p. 9). Aller à la montagne ouvre à la connaissance, à condition toutefois de laisser dans la vallée des instances purement subjectivistes et volontaristes : "Personne ne peut ouvrir la voie de la montagne. Elle s'ouvre plutôt à nous" (p. 9), c’est-à-dire à ceux qui l'abordent avec humilité et audace, motivés par la recherche de l'original, dans la conscience de la mortalité constitutive de chaque entité. Celui qui marche sur les sentiers ou grimpe sur les parois verticales, s'il est animé par de telles intentions, peut vivre : "une conversion à la richesse foisonnante du monde de la montagne [...], une descente sur le versant ensoleillé [...], révolutionnaire et archétypale pour tout être vivant, précisément parce que le re-cordo de l'ascension extatique, perpétuellement vivant dans son vertige, dessine un simple "ça", bien réel et vide" (p. 10). La rencontre avec la multiplicité vivante de la montagne, révèle une connaissance qui dit la présence de la souveraineté dans chaque entité, en effet elle découvre dans la présence, au sens émirati, la seule façon de se donner au "supervectorat" (p. 10). C'est l'acquisition spontanée d'une vision verticale, qui transforme sans violence celui qui en est le porteur, le rendant ainsi en phase avec la métamorphose cyclique et toujours égale mais différente (semblable à ce qu’en disait Klages) de toute chose.

Quelques penseurs isolés contestent cette réduction. Parmi eux, en Italie, Francesco Tomatis, spécialiste de la philosophie de Schelling, s'est distingué avec son livre monumental, La via della montagna (Le chemin de la montagne), aujourd'hui en librairie chez Bompiani Editore, qui reprend une conception mystique de la pratique de l'alpinisme (686 pages, € 20,00). Selon Tomatis : "Grâce à la concentration en montagne des éléments de vie [...] ; ils sont utilisables [...] pour la régénération cyclique mais aussi innovante et évolutive de tout être vivant" (p. 9). Aller à la montagne ouvre à la connaissance, à condition toutefois de laisser dans la vallée des instances purement subjectivistes et volontaristes : "Personne ne peut ouvrir la voie de la montagne. Elle s'ouvre plutôt à nous" (p. 9), c’est-à-dire à ceux qui l'abordent avec humilité et audace, motivés par la recherche de l'original, dans la conscience de la mortalité constitutive de chaque entité. Celui qui marche sur les sentiers ou grimpe sur les parois verticales, s'il est animé par de telles intentions, peut vivre : "une conversion à la richesse foisonnante du monde de la montagne [...], une descente sur le versant ensoleillé [...], révolutionnaire et archétypale pour tout être vivant, précisément parce que le re-cordo de l'ascension extatique, perpétuellement vivant dans son vertige, dessine un simple "ça", bien réel et vide" (p. 10). La rencontre avec la multiplicité vivante de la montagne, révèle une connaissance qui dit la présence de la souveraineté dans chaque entité, en effet elle découvre dans la présence, au sens émirati, la seule façon de se donner au "supervectorat" (p. 10). C'est l'acquisition spontanée d'une vision verticale, qui transforme sans violence celui qui en est le porteur, le rendant ainsi en phase avec la métamorphose cyclique et toujours égale mais différente (semblable à ce qu’en disait Klages) de toute chose. La pratique de l'alpinisme se traduit, comme l'a rappelé René Daumal dans son Mont Analogue, en termes poétiques : un savoir qui s'applique dans une action, comme dans l'art entendu au sens traditionnel. Tomatis y explique, verum et factum convertuntur, réalisant la coïncidence entre l'ascension et la descente. La recherche spontanée de la divinité se manifeste dans la marche en montagne, elle donne lieu à une connaissance naïve, non achevée sur elle-même, se référant à autre chose, à l' « ultériorité hyperbolique » qui regarde à la verticale, exposée à la hauteur. Le livre se développe en deux parties, une partie ascendante et une partie descendante. L'itinéraire proposé semble structuré sur la voie épistrophique et hypostatique du néoplatonisme, car la "source nivelée" que l'on atteint verticalement est la même que celle qui, au retour, innerve, par sa présence, la vie multiforme de la montagne. L'ascension et la descente se développent autour de la montagne, symboliquement comprise comme axis mundi, suspendue entre la limite mortelle et la dimension verticale à laquelle nous tendons.

La pratique de l'alpinisme se traduit, comme l'a rappelé René Daumal dans son Mont Analogue, en termes poétiques : un savoir qui s'applique dans une action, comme dans l'art entendu au sens traditionnel. Tomatis y explique, verum et factum convertuntur, réalisant la coïncidence entre l'ascension et la descente. La recherche spontanée de la divinité se manifeste dans la marche en montagne, elle donne lieu à une connaissance naïve, non achevée sur elle-même, se référant à autre chose, à l' « ultériorité hyperbolique » qui regarde à la verticale, exposée à la hauteur. Le livre se développe en deux parties, une partie ascendante et une partie descendante. L'itinéraire proposé semble structuré sur la voie épistrophique et hypostatique du néoplatonisme, car la "source nivelée" que l'on atteint verticalement est la même que celle qui, au retour, innerve, par sa présence, la vie multiforme de la montagne. L'ascension et la descente se développent autour de la montagne, symboliquement comprise comme axis mundi, suspendue entre la limite mortelle et la dimension verticale à laquelle nous tendons.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

D'autres ressemblances entre les divers textes appartenant qui plus est à des genres eux-mêmes différents, plus évanescentes et subtiles, composent la toile de fond sur laquelle Léon Daudet projette au premier plan des motifs grossiers, comme un peintre qui n'hésiterait pas à accorder un soin maniaque à l'arrière-plan de la scène qu'il représente, mais se contenterait, pour peindre le devant de la scène, de larges traits de gouache, tout pressé en somme de signifier une mystérieuse transparence aux yeux de ceux qui se tiendront devant sa toile. Il est d'ailleurs difficile de préciser la nature de cette musicalité diffuse, de cette colle qui unit apparemment tous les textes sans les confondre, qu'il s'agisse de notations ou d'aphorismes fulgurants de justesse et d'alacrité ou de passages plus amples, élégiaques, chantant la beauté des grands écrivains et des textes qui tous se répondent les uns les autres, si ce n'est par ce que nous pourrions appeler une espèce d'atmosphère de sympathie, équivalent moderne des correspondances baudelairiennes que Léon Daudet place au-dessus de la faculté épaisse, bornée, répétitive, kilométrique même d'un Victor Hugo à dérouler des images poétiques, remarquables ou, inversement, d'une sottise républicaine consommée (voir le beau texte intitulé Hugo grandi par l'exil et la douleur).

D'autres ressemblances entre les divers textes appartenant qui plus est à des genres eux-mêmes différents, plus évanescentes et subtiles, composent la toile de fond sur laquelle Léon Daudet projette au premier plan des motifs grossiers, comme un peintre qui n'hésiterait pas à accorder un soin maniaque à l'arrière-plan de la scène qu'il représente, mais se contenterait, pour peindre le devant de la scène, de larges traits de gouache, tout pressé en somme de signifier une mystérieuse transparence aux yeux de ceux qui se tiendront devant sa toile. Il est d'ailleurs difficile de préciser la nature de cette musicalité diffuse, de cette colle qui unit apparemment tous les textes sans les confondre, qu'il s'agisse de notations ou d'aphorismes fulgurants de justesse et d'alacrité ou de passages plus amples, élégiaques, chantant la beauté des grands écrivains et des textes qui tous se répondent les uns les autres, si ce n'est par ce que nous pourrions appeler une espèce d'atmosphère de sympathie, équivalent moderne des correspondances baudelairiennes que Léon Daudet place au-dessus de la faculté épaisse, bornée, répétitive, kilométrique même d'un Victor Hugo à dérouler des images poétiques, remarquables ou, inversement, d'une sottise républicaine consommée (voir le beau texte intitulé Hugo grandi par l'exil et la douleur).

Nous savons plus d'un écrivain qui aura dû son lancement de carrière, si je puis dire, à ce superbe facilitateur que fut le fils d'Alphonse Daudet, car Léon a une remarquable capacité non seulement d'accueillir le talent, où qu'il se trouve (en cela, la

Nous savons plus d'un écrivain qui aura dû son lancement de carrière, si je puis dire, à ce superbe facilitateur que fut le fils d'Alphonse Daudet, car Léon a une remarquable capacité non seulement d'accueillir le talent, où qu'il se trouve (en cela, la  Cette conception que nous ne pouvons absolument pas prétendre mécaniciste de l'univers, puisque les forces de l'esprit infusent la secrète architecture, puisque l'ambiance, ou l'aura, ou encore l'influence, l'atmosphère dira l'auteur (cf. p. 193), imprègnent l'histoire humaine, conception que nous pourrions sans doute, au prix d'une excessive simplification, nommer organique ou organiciste, apparaît très nettement lorsque Léon Daudet évoque les lettres françaises, qualifiées comme étant «une sorte de corps, qui a une continuité, des ramifications et une direction générale en dehors des corps des citoyens français qui se succèdent de famille en famille suivant les lois et des dérivations héréditaires» (Montaigne et l'ambiance du savoir, p. 163), le mouvement que réalise le critique littéraire pouvant en fin de compte être comparé à l'exploration méthodique d'un corps immense dont aucune des parties ne serait ignorée ni considérée comme ne faisant pas partie d'un tout dont il importe, avant tout, de bien comprendre la fondamentale complexité, si la visée du grand lecteur, comme la pensée de Montaigne selon Daudet, «se met à décrire des cercles successifs et subintrants, auxquels sont tangents d'autres livres et d'autres réflexions» (ibid., p. 164).

Cette conception que nous ne pouvons absolument pas prétendre mécaniciste de l'univers, puisque les forces de l'esprit infusent la secrète architecture, puisque l'ambiance, ou l'aura, ou encore l'influence, l'atmosphère dira l'auteur (cf. p. 193), imprègnent l'histoire humaine, conception que nous pourrions sans doute, au prix d'une excessive simplification, nommer organique ou organiciste, apparaît très nettement lorsque Léon Daudet évoque les lettres françaises, qualifiées comme étant «une sorte de corps, qui a une continuité, des ramifications et une direction générale en dehors des corps des citoyens français qui se succèdent de famille en famille suivant les lois et des dérivations héréditaires» (Montaigne et l'ambiance du savoir, p. 163), le mouvement que réalise le critique littéraire pouvant en fin de compte être comparé à l'exploration méthodique d'un corps immense dont aucune des parties ne serait ignorée ni considérée comme ne faisant pas partie d'un tout dont il importe, avant tout, de bien comprendre la fondamentale complexité, si la visée du grand lecteur, comme la pensée de Montaigne selon Daudet, «se met à décrire des cercles successifs et subintrants, auxquels sont tangents d'autres livres et d'autres réflexions» (ibid., p. 164).

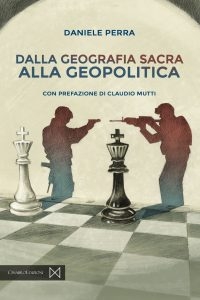

Cinabro Edizioni estune maison d'édition "militante" qui présente un catalogue intéressant de textes raffinés. Elle a récemment mis sous presse un essai qu’il convient de recenser pour nos lecteurs. Il est intitulé Dalla geografia sacra alla geopolitica (208 pages, 16 euros) ; c’est le dernier ouvrage de Daniele Perra, un jeune analyste et essayiste sarde qui a déjà écrit Essere e rivoluzione. Ontologia heideggeriana e politica di liberazione, publié par Nova Europa. Le livre, préfacé par le directeur de la revue d'études géopolitiques Eurasia, Claudio Mutti, aborde le thème du lien entre la géopolitique et la "géographie sacrée", dans le sillage de la conception que l'ésotériste et savant français René Guénon en avait donnée. Deux réalités qui, en fait et comme le révèle l'œuvre, sont intimement liées.

Cinabro Edizioni estune maison d'édition "militante" qui présente un catalogue intéressant de textes raffinés. Elle a récemment mis sous presse un essai qu’il convient de recenser pour nos lecteurs. Il est intitulé Dalla geografia sacra alla geopolitica (208 pages, 16 euros) ; c’est le dernier ouvrage de Daniele Perra, un jeune analyste et essayiste sarde qui a déjà écrit Essere e rivoluzione. Ontologia heideggeriana e politica di liberazione, publié par Nova Europa. Le livre, préfacé par le directeur de la revue d'études géopolitiques Eurasia, Claudio Mutti, aborde le thème du lien entre la géopolitique et la "géographie sacrée", dans le sillage de la conception que l'ésotériste et savant français René Guénon en avait donnée. Deux réalités qui, en fait et comme le révèle l'œuvre, sont intimement liées. La corrélation susmentionnée entre la géographie sacrée et la géopolitique est le sujet principal du livre. "En partant de la déclaration bien connue de Carl Schmitt - poursuit Daniele Perra - selon laquelle les concepts les plus prégnants de la doctrine de l'État moderne ne sont rien d'autre que des concepts théologiques sécularisés, j'essaie de démontrer comment la géopolitique (science profane) descend directement de la géographie sacrée et comment il existe encore aujourd'hui une influence secrète, le plus souvent ignorée (ou niée) par les analystes géopolitiques actuels, de cette science traditionnelle sur l'imaginaire collectif. Ainsi, il y a un profond impact résiduel des archétypes de la géographie sacrée qui détermine et influence la structure même de la pensée géopolitique. Pensez aux conflits autour des centres spirituels (ces lieux capables de libérer des influences qui ne peuvent être attribuées uniquement et exclusivement à la sphère "matérielle") : de Jérusalem à Constantinople, jusqu'au Kosovo et à la Metohija. Et pensez aux concepts géopolitiques de "pôle" et de "centre" qui sont les avatars évidents de la géographie sacrée. Après tout, toute orientation géopolitique est avant tout une orientation spirituelle. Il reste à savoir si cette spiritualité est authentique ou contrefaite".

La corrélation susmentionnée entre la géographie sacrée et la géopolitique est le sujet principal du livre. "En partant de la déclaration bien connue de Carl Schmitt - poursuit Daniele Perra - selon laquelle les concepts les plus prégnants de la doctrine de l'État moderne ne sont rien d'autre que des concepts théologiques sécularisés, j'essaie de démontrer comment la géopolitique (science profane) descend directement de la géographie sacrée et comment il existe encore aujourd'hui une influence secrète, le plus souvent ignorée (ou niée) par les analystes géopolitiques actuels, de cette science traditionnelle sur l'imaginaire collectif. Ainsi, il y a un profond impact résiduel des archétypes de la géographie sacrée qui détermine et influence la structure même de la pensée géopolitique. Pensez aux conflits autour des centres spirituels (ces lieux capables de libérer des influences qui ne peuvent être attribuées uniquement et exclusivement à la sphère "matérielle") : de Jérusalem à Constantinople, jusqu'au Kosovo et à la Metohija. Et pensez aux concepts géopolitiques de "pôle" et de "centre" qui sont les avatars évidents de la géographie sacrée. Après tout, toute orientation géopolitique est avant tout une orientation spirituelle. Il reste à savoir si cette spiritualité est authentique ou contrefaite". Mais si donc à toute orientation géopolitique correspond, comme l'explique l'auteur lui-même, une orientation spirituelle, que représentent les deux pôles géopolitiques actuels, fondamentaux, que sont l'Occident et l'Eurasie, du point de vue de la géographie sacrée ? "Dernièrement - conclut Perra - il m'est arrivé de trouver des références claires à une vision géographique sacrée dans la pensée heideggerienne. L'analyse que Martin Heidegger fait du poème L'Ister de Hölderlin est pleine de références à une forme de géographie sacrée qui peut nous aider à comprendre l'actualité géopolitique (Ister est le nom grec du Danube). Il est bon de rappeler que pour le philosophe allemand, les concepts géographiques de l'Ouest et de l'Est peuvent également s'appliquer à la pensée. Il existe donc un "Orient de la pensée" (la Grèce antique à comprendre comme la "lande du matin") et un "Occident de la pensée" (l'Europe actuelle, la "lande du soir"). Mais Heidegger, lorsqu'il parle de l'Ouest et de l'Est, se réfère exclusivement à l'espace eurasien. L'Ouest de l'Eurasie, l'Europe, est aujourd'hui prisonnier d'un autre "Occident" géopolitique. Cet "autre" Occident, extérieur et étranger à l'Eurasie, avant d'être un espace géographique, est un concept idéologique né en contraste total avec la culture européenne authentique. C'est un concept qui a anéanti cette culture au profit d'une forme de "démocratisme" dans laquelle l'espace politique est disputé pour, d'une part, le bénéfice d’un progressisme de plus en plus grossier et, d'autre part, pour le bénéfice d’un conservatisme construit autour de prétendues valeurs judéo-chrétiennes de matrice et de contrefaçon nord-américaine qui n'ont rien de commun avec la civilisation européenne. En fait, l'Europe est aujourd'hui prisonnière d’une formidable contrefaçon idéologique. La seule façon de se libérer de cette imposition est d'établir une plus grande coopération géopolitique avec les civilisations anciennes et combatives de l'Eurasie et, en même temps, de redécouvrir notre propre pensée initiale authentique.

Mais si donc à toute orientation géopolitique correspond, comme l'explique l'auteur lui-même, une orientation spirituelle, que représentent les deux pôles géopolitiques actuels, fondamentaux, que sont l'Occident et l'Eurasie, du point de vue de la géographie sacrée ? "Dernièrement - conclut Perra - il m'est arrivé de trouver des références claires à une vision géographique sacrée dans la pensée heideggerienne. L'analyse que Martin Heidegger fait du poème L'Ister de Hölderlin est pleine de références à une forme de géographie sacrée qui peut nous aider à comprendre l'actualité géopolitique (Ister est le nom grec du Danube). Il est bon de rappeler que pour le philosophe allemand, les concepts géographiques de l'Ouest et de l'Est peuvent également s'appliquer à la pensée. Il existe donc un "Orient de la pensée" (la Grèce antique à comprendre comme la "lande du matin") et un "Occident de la pensée" (l'Europe actuelle, la "lande du soir"). Mais Heidegger, lorsqu'il parle de l'Ouest et de l'Est, se réfère exclusivement à l'espace eurasien. L'Ouest de l'Eurasie, l'Europe, est aujourd'hui prisonnier d'un autre "Occident" géopolitique. Cet "autre" Occident, extérieur et étranger à l'Eurasie, avant d'être un espace géographique, est un concept idéologique né en contraste total avec la culture européenne authentique. C'est un concept qui a anéanti cette culture au profit d'une forme de "démocratisme" dans laquelle l'espace politique est disputé pour, d'une part, le bénéfice d’un progressisme de plus en plus grossier et, d'autre part, pour le bénéfice d’un conservatisme construit autour de prétendues valeurs judéo-chrétiennes de matrice et de contrefaçon nord-américaine qui n'ont rien de commun avec la civilisation européenne. En fait, l'Europe est aujourd'hui prisonnière d’une formidable contrefaçon idéologique. La seule façon de se libérer de cette imposition est d'établir une plus grande coopération géopolitique avec les civilisations anciennes et combatives de l'Eurasie et, en même temps, de redécouvrir notre propre pensée initiale authentique.

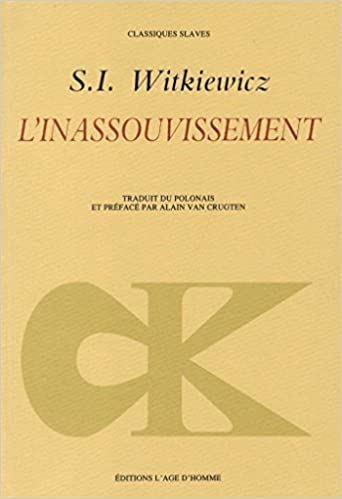

Stanislaw Ignacy Witkiewicz fut une des figures majeures de l’avant-garde polonaise de Zakopane avec ses amis Witold Gombrowicz, Bruno Schulz et Tadeusz Kantor, lequel fut son metteur en scène. Né le 24 février 1885 à Varsovie, il mit fin à ses jours en 1939, après s’être adonné à la littérature, au théâtre, à la philosophie, à la peinture, à la photographie, dans un jaillissement créateur ininterrompu. Surtout connu comme homme de théâtre, il est aussi l’auteur de plusieurs romans qui subvertissent radicalement, à l’égal de James Joyce, l’art romanesque, parmi lesquelles, Les 622 chutes de Bungo, L’Adieu à l’automne et L’Inassouvissement, autobiographie hallucinée et uchronie terrifiante et prophétique, que les éditions Noir sur Blanc ont pris l’heureuse initiative de rééditer dans la « Bibliothèque de Dimitri », ainsi intitulée en hommage à Vladimir Dimitrijevic, fondateur des éditions L’Âge d’Homme. Peu d’œuvres auront davantage fait se heurter, en présence d’un désastre grandiose, le passé et l’avenir, ce qui disparaît et ce qui doit advenir – au point de révoquer en doute la nature même de l’existence des êtres et des choses, et à peu près tout ce que nous pensions savoir de l’esprit humain. L’occasion nous est ainsi donnée de revenir sur cette pensée en action qu’est l’œuvre polyphonique de Witkiewicz.

Stanislaw Ignacy Witkiewicz fut une des figures majeures de l’avant-garde polonaise de Zakopane avec ses amis Witold Gombrowicz, Bruno Schulz et Tadeusz Kantor, lequel fut son metteur en scène. Né le 24 février 1885 à Varsovie, il mit fin à ses jours en 1939, après s’être adonné à la littérature, au théâtre, à la philosophie, à la peinture, à la photographie, dans un jaillissement créateur ininterrompu. Surtout connu comme homme de théâtre, il est aussi l’auteur de plusieurs romans qui subvertissent radicalement, à l’égal de James Joyce, l’art romanesque, parmi lesquelles, Les 622 chutes de Bungo, L’Adieu à l’automne et L’Inassouvissement, autobiographie hallucinée et uchronie terrifiante et prophétique, que les éditions Noir sur Blanc ont pris l’heureuse initiative de rééditer dans la « Bibliothèque de Dimitri », ainsi intitulée en hommage à Vladimir Dimitrijevic, fondateur des éditions L’Âge d’Homme. Peu d’œuvres auront davantage fait se heurter, en présence d’un désastre grandiose, le passé et l’avenir, ce qui disparaît et ce qui doit advenir – au point de révoquer en doute la nature même de l’existence des êtres et des choses, et à peu près tout ce que nous pensions savoir de l’esprit humain. L’occasion nous est ainsi donnée de revenir sur cette pensée en action qu’est l’œuvre polyphonique de Witkiewicz.

Ce que Witkiewicz nomme le « nivellisme » ne porte pas seulement atteinte à ses goûts ; et il serait trop facile d’opposer le généreux sens commun aux préférences aristocratiques de l’esthète. Ce « nivellisme » est aussi et surtout une négation de la nature humaine dans ses nuances et gradations. Emprisonné dans un seul temps, dans un seul état de conscience et d’être, une seule destinée, nous voici, tel du bétail, au nom du bonheur collectif ou de « l’homme nouveau », livrés à la pire des régressions. Le « nivellisme » sera donc une mise en demeure, à celui qui ne voudra pas s’y résigner, de sauver, une dernière fois avant l’« Adieu », toutes les puissances de l’intelligence, de l’imagination et du désir humain.

Ce que Witkiewicz nomme le « nivellisme » ne porte pas seulement atteinte à ses goûts ; et il serait trop facile d’opposer le généreux sens commun aux préférences aristocratiques de l’esthète. Ce « nivellisme » est aussi et surtout une négation de la nature humaine dans ses nuances et gradations. Emprisonné dans un seul temps, dans un seul état de conscience et d’être, une seule destinée, nous voici, tel du bétail, au nom du bonheur collectif ou de « l’homme nouveau », livrés à la pire des régressions. Le « nivellisme » sera donc une mise en demeure, à celui qui ne voudra pas s’y résigner, de sauver, une dernière fois avant l’« Adieu », toutes les puissances de l’intelligence, de l’imagination et du désir humain. Avant donc la culture commune « conviviale, festive, et citoyenne », avant « l’homme-masse » – et je renvoie ici à l’excellente post-face à L’Adieu à l’Automne, d’Alain van Crugten, pour la comparaison avec Ortega –, Witkiewicz retourne aux ressources profondes de la culture européenne, à l’esprit critique, à l’ontologie conceptuelle qui laisse entre les hommes et le monde, entre les hommes entre eux, entre la certitude et le doute, entre ce que nous sommes et ce que nous croyons être, une distance, une attention, lesquelles nous rendent à la possibilité magnifique et terrible d’être dissemblables et seuls, au lieu d’être voués, de naissance, à cette fusion sociale purement immanente, ce grégarisme, qui évoque bien davantage la vie des insecte que l’humanitas. Quoi qu’on en veuille, et l’œuvre de Witkiewicz est ici anticipatrice, sinon prophétique ; le « nivellisme », nous y sommes, menacés par la facilité, et « cette sensation de triomphe et de domination qu’éprouvera en lui chaque individu moyen ». L’individu moyen, se concevant et se revendiquant comme moyen sera non le maître sans esclave rêvé par les utopies généreuses, mais l’esclave sans maître, c’est à dire le dominateur le plus impitoyable, le plus résolu, le mieux armé, par sa quantité, le plus administratif, le mieux assis dans sa conviction d’incarner le Bien.

Avant donc la culture commune « conviviale, festive, et citoyenne », avant « l’homme-masse » – et je renvoie ici à l’excellente post-face à L’Adieu à l’Automne, d’Alain van Crugten, pour la comparaison avec Ortega –, Witkiewicz retourne aux ressources profondes de la culture européenne, à l’esprit critique, à l’ontologie conceptuelle qui laisse entre les hommes et le monde, entre les hommes entre eux, entre la certitude et le doute, entre ce que nous sommes et ce que nous croyons être, une distance, une attention, lesquelles nous rendent à la possibilité magnifique et terrible d’être dissemblables et seuls, au lieu d’être voués, de naissance, à cette fusion sociale purement immanente, ce grégarisme, qui évoque bien davantage la vie des insecte que l’humanitas. Quoi qu’on en veuille, et l’œuvre de Witkiewicz est ici anticipatrice, sinon prophétique ; le « nivellisme », nous y sommes, menacés par la facilité, et « cette sensation de triomphe et de domination qu’éprouvera en lui chaque individu moyen ». L’individu moyen, se concevant et se revendiquant comme moyen sera non le maître sans esclave rêvé par les utopies généreuses, mais l’esclave sans maître, c’est à dire le dominateur le plus impitoyable, le plus résolu, le mieux armé, par sa quantité, le plus administratif, le mieux assis dans sa conviction d’incarner le Bien.

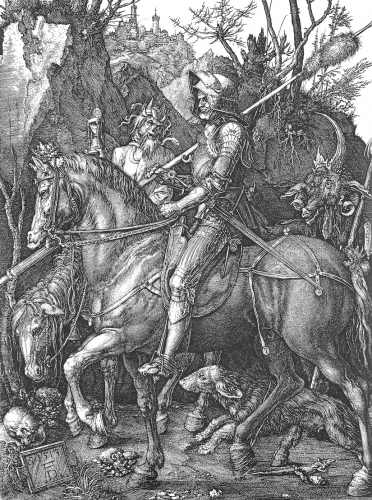

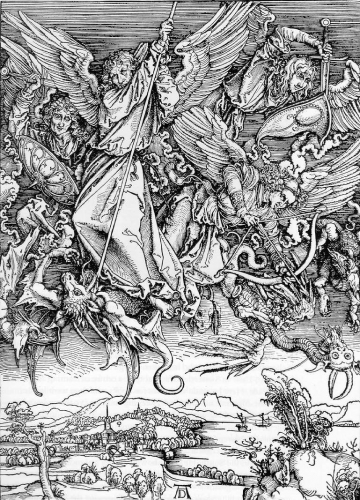

Ce qui nous manque, Françoise Bonardel le nomme et l'illustre, le définit et l'exerce, n'est autre que la conversation sacrée. L'ouvrage, à cet égard, dépasse de loin l'intérêt que déjà nous pourrions porter à un travail fortement étayé sur Albrecht Dürer. On ne saurait mieux dire ce qu'est une conversation sacrée qu'en s'y livrant, c'est-à-dire en s'aventurant dans cette subversion du temps qui révèle les strates, le palimpseste, les nuées et les nuances des temporalités qui échappent habituellement à l'attention limitée, calculante, à l'égrènement uniforme, au cours linéaire qui est celui de l'usure.

Ce qui nous manque, Françoise Bonardel le nomme et l'illustre, le définit et l'exerce, n'est autre que la conversation sacrée. L'ouvrage, à cet égard, dépasse de loin l'intérêt que déjà nous pourrions porter à un travail fortement étayé sur Albrecht Dürer. On ne saurait mieux dire ce qu'est une conversation sacrée qu'en s'y livrant, c'est-à-dire en s'aventurant dans cette subversion du temps qui révèle les strates, le palimpseste, les nuées et les nuances des temporalités qui échappent habituellement à l'attention limitée, calculante, à l'égrènement uniforme, au cours linéaire qui est celui de l'usure.

(With introductions by Andrey Savelev, a delegate of the Russian Duma {Russian Parliament} and close personal friend of Avdeyev, and by Valeri Solovei, a historian and member of the liberal Gorbachev Foundation. The work is used as a textbook by the Department of Anthropology at Moscow State University.)

(With introductions by Andrey Savelev, a delegate of the Russian Duma {Russian Parliament} and close personal friend of Avdeyev, and by Valeri Solovei, a historian and member of the liberal Gorbachev Foundation. The work is used as a textbook by the Department of Anthropology at Moscow State University.)

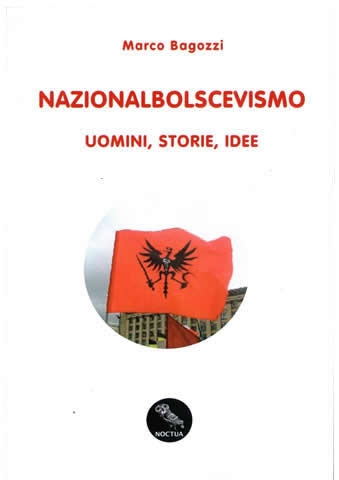

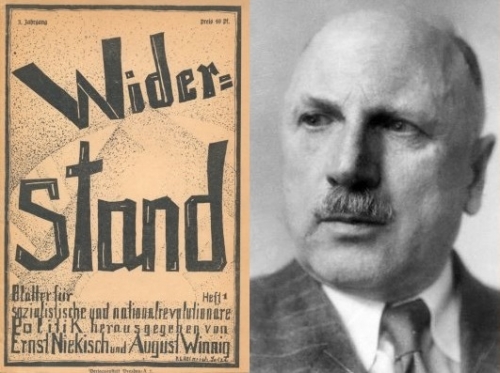

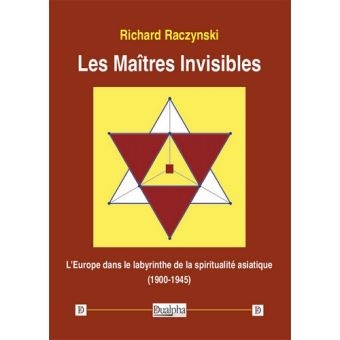

Il y a des zones d'ombre dans l'histoire que l’on ne raconte généralement pas; peut-être à cause de la difficulté de les étiqueter, de les insérer dans des schémas préconçus qui facilitent, pour les utilisateurs d'un tel code (les masses), la compréhension de la réalité comme mythe : la réalité de la lutte métaphysique du XXe siècle, la lutte du Bien (l’antifascisme sous ses diverses formes, même si les communistes, et surtout les staliniens, étaient partiellement dénigrés dans ce contexte) contre le Mal (le sulfurisme nazi, satanisé à souhait avec queue velue et ratomorphe, fourche brandie).

Il y a des zones d'ombre dans l'histoire que l’on ne raconte généralement pas; peut-être à cause de la difficulté de les étiqueter, de les insérer dans des schémas préconçus qui facilitent, pour les utilisateurs d'un tel code (les masses), la compréhension de la réalité comme mythe : la réalité de la lutte métaphysique du XXe siècle, la lutte du Bien (l’antifascisme sous ses diverses formes, même si les communistes, et surtout les staliniens, étaient partiellement dénigrés dans ce contexte) contre le Mal (le sulfurisme nazi, satanisé à souhait avec queue velue et ratomorphe, fourche brandie).

En l’an un de la révolution sanitaire, alors que chacun était confortablement isolé dans sa bulle numérique, la température chuta brusquement. La grande glaciation économique avait en effet commencé. Jadis flamboyants, les chefs d’hier se laissaient envahir par la dépression. 2021 fut donc un long hivernage marqué par l’effondrement démocratique, l’enfermement digital et la montée générale de la violence. Ce dernier entraîna la mort de nombreux caméléons politiques, prisonniers de leurs raisonnements captieux. Seule une infime minorité réussit à s’extraire de la tourbe et à survivre aux effondrements silencieux en cours. Puisant ses ressources dans la déconnexion et l’investissement artistique, ces chefs venus de nulle part réussirent à perpétuer la vie malgré les difficultés.

En l’an un de la révolution sanitaire, alors que chacun était confortablement isolé dans sa bulle numérique, la température chuta brusquement. La grande glaciation économique avait en effet commencé. Jadis flamboyants, les chefs d’hier se laissaient envahir par la dépression. 2021 fut donc un long hivernage marqué par l’effondrement démocratique, l’enfermement digital et la montée générale de la violence. Ce dernier entraîna la mort de nombreux caméléons politiques, prisonniers de leurs raisonnements captieux. Seule une infime minorité réussit à s’extraire de la tourbe et à survivre aux effondrements silencieux en cours. Puisant ses ressources dans la déconnexion et l’investissement artistique, ces chefs venus de nulle part réussirent à perpétuer la vie malgré les difficultés.

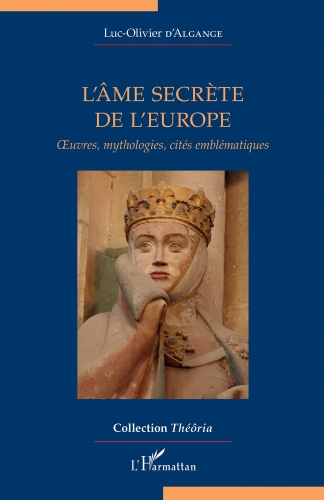

Contre-moderne résolu, allergique aux « voies ferrées » de l’infralittérature officielle, il résiste à toutes les formes d’hébétude et d’anesthésie, à la massification globale comme aux formes nouvelles ( ?) d’obscurantisme.

Contre-moderne résolu, allergique aux « voies ferrées » de l’infralittérature officielle, il résiste à toutes les formes d’hébétude et d’anesthésie, à la massification globale comme aux formes nouvelles ( ?) d’obscurantisme.

Ma première grande lecture, fut celle, vers l’âge de dix ans, de Balzac. Expérience prodigieuse : l’impression que le Saint-Esprit lui-même était descendu sur terre pour connaître l’humanité ! Je vous livre mon sentiment d’alors dans toute sa naïveté… Il n’en demeure pas moins que ma lecture de René Guénon, de Raymond Abellio ou de Henry Corbin est issue, pour ainsi dire de ma lecture du Louis Lambert de Balzac. Loin de moi d’exclure l’hypothèse que ma curiosité pour la Chine et le Tibet, ma lecture des taoïstes et de Milarepa n’eût été influencée, depuis l’enfance, par les albums de Hergé. Mon père eut l’excellente idée de me faire lire Voltaire et Barbey d’Aurevilly, sans me dire exactement s’il fallait préférer l’un ou l’autre. J’eus ensuite la chance d’avoir pour professeur en classe en cinquième, Jacques Delort, auteur d’un beau livre sur la poésie et le sacré, qui nous fit découvrir, entre autres, Rimbaud, Mallarmé, Stefan George, Saint-John Perse, André Breton et René Daumal. J’étais armé. Mes promenades du côté du Quartier Latin et de Saint-Germain, du temps où les librairies et les salles de cinéma n’avaient pas encore cédé la place aux marchands de ticheurtes et de bouffe, me permirent de parfaire une culture improvisée, je ne dirais pas d’autodidacte, mais d’amateur ou de promeneur. Quelques expériences dionysiaques me portèrent à m’intéresser à Mircea Eliade, Julius Evola et Ernst Jünger. Enfin, je devins un lecteur éperdu des romantiques allemands et anglais dont les œuvres me semblaient non seulement une admirable révolte contre la platitude imposée, mais comme l’approche d’une connaissance de l’âme humaine et de l’âme du monde. Novalis, Jean-Paul Richter, Arnim, Brentano, Chamisso, Eichendorff, Hoffmann, Schlegel, ces noms évoquent une pensée déliée, heureuse, légère où la raison et les mystères s’épousent plus qu’il ne se heurtent, où l’on pouvait croire encore en une civilisation, c’est à dire en une civilité romane, placée sous le signe des Fidèles d’Amour.

Ma première grande lecture, fut celle, vers l’âge de dix ans, de Balzac. Expérience prodigieuse : l’impression que le Saint-Esprit lui-même était descendu sur terre pour connaître l’humanité ! Je vous livre mon sentiment d’alors dans toute sa naïveté… Il n’en demeure pas moins que ma lecture de René Guénon, de Raymond Abellio ou de Henry Corbin est issue, pour ainsi dire de ma lecture du Louis Lambert de Balzac. Loin de moi d’exclure l’hypothèse que ma curiosité pour la Chine et le Tibet, ma lecture des taoïstes et de Milarepa n’eût été influencée, depuis l’enfance, par les albums de Hergé. Mon père eut l’excellente idée de me faire lire Voltaire et Barbey d’Aurevilly, sans me dire exactement s’il fallait préférer l’un ou l’autre. J’eus ensuite la chance d’avoir pour professeur en classe en cinquième, Jacques Delort, auteur d’un beau livre sur la poésie et le sacré, qui nous fit découvrir, entre autres, Rimbaud, Mallarmé, Stefan George, Saint-John Perse, André Breton et René Daumal. J’étais armé. Mes promenades du côté du Quartier Latin et de Saint-Germain, du temps où les librairies et les salles de cinéma n’avaient pas encore cédé la place aux marchands de ticheurtes et de bouffe, me permirent de parfaire une culture improvisée, je ne dirais pas d’autodidacte, mais d’amateur ou de promeneur. Quelques expériences dionysiaques me portèrent à m’intéresser à Mircea Eliade, Julius Evola et Ernst Jünger. Enfin, je devins un lecteur éperdu des romantiques allemands et anglais dont les œuvres me semblaient non seulement une admirable révolte contre la platitude imposée, mais comme l’approche d’une connaissance de l’âme humaine et de l’âme du monde. Novalis, Jean-Paul Richter, Arnim, Brentano, Chamisso, Eichendorff, Hoffmann, Schlegel, ces noms évoquent une pensée déliée, heureuse, légère où la raison et les mystères s’épousent plus qu’il ne se heurtent, où l’on pouvait croire encore en une civilisation, c’est à dire en une civilité romane, placée sous le signe des Fidèles d’Amour. L’Ombre de Venise : quelle en est la genèse ? Et le principal angle d’attaque… Car il s’agit d’un livre de combat, n’est-ce pas ?

L’Ombre de Venise : quelle en est la genèse ? Et le principal angle d’attaque… Car il s’agit d’un livre de combat, n’est-ce pas ? L’idée que l’enchantement et l’entendement humain soient exclusifs l’un de l’autre est des plus étranges. Ces dieux et ces mythologies chasseresses dans les jardins royaux, les Contes de Perrault, et, plus proche de nous Jean Cocteau, dans ses œuvres littéraires et cinématographiques, témoignent de l’alliance heureuse entre l’esprit décanté, usant des pouvoirs de la raison et l’enchantement immémorial. Toute pensée naît, pour reprendre l’expression de René Char, d’un « retour amont ». Aux antipodes des philosophes du désenchantement, nous trouvons donc les taoïstes, épris de ces « randonnées célestes » propices aux belles lucidités : « Après la perte du Tao, écrit Lao-Tzeu, vint la vertu. Après la perte de la vertu, vinrent les bons sentiments. Après la perte des bons sentiments vint la justice. Après la perte de la justice restèrent les rites ». Ainsi nous est donné à comprendre, pour nous en garder, le triomphe des écorces mortes : le fondamentalisme moderne et la modernité fondamentaliste qui se partagent le monde.

L’idée que l’enchantement et l’entendement humain soient exclusifs l’un de l’autre est des plus étranges. Ces dieux et ces mythologies chasseresses dans les jardins royaux, les Contes de Perrault, et, plus proche de nous Jean Cocteau, dans ses œuvres littéraires et cinématographiques, témoignent de l’alliance heureuse entre l’esprit décanté, usant des pouvoirs de la raison et l’enchantement immémorial. Toute pensée naît, pour reprendre l’expression de René Char, d’un « retour amont ». Aux antipodes des philosophes du désenchantement, nous trouvons donc les taoïstes, épris de ces « randonnées célestes » propices aux belles lucidités : « Après la perte du Tao, écrit Lao-Tzeu, vint la vertu. Après la perte de la vertu, vinrent les bons sentiments. Après la perte des bons sentiments vint la justice. Après la perte de la justice restèrent les rites ». Ainsi nous est donné à comprendre, pour nous en garder, le triomphe des écorces mortes : le fondamentalisme moderne et la modernité fondamentaliste qui se partagent le monde.

Dans un livre qui vient de paraître, intitulé « Pourquoi Viktor Orbán joue et gagne » (éditions fauves) Thibaud Gibelin retrace l’histoire du groupe de Visegrád – la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Tchéquie – pour mieux comprendre ce qui se joue aujourd’hui en Europe centrale et éclairer la personnalité d’un chef d’État parmi les plus décriés et certainement les plus expérimentés du continent.

Dans un livre qui vient de paraître, intitulé « Pourquoi Viktor Orbán joue et gagne » (éditions fauves) Thibaud Gibelin retrace l’histoire du groupe de Visegrád – la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Tchéquie – pour mieux comprendre ce qui se joue aujourd’hui en Europe centrale et éclairer la personnalité d’un chef d’État parmi les plus décriés et certainement les plus expérimentés du continent.

Ultra-Graal est un petit livre merveilleux ; il s’adresse à l’âme de ceux qui croient encore possible d’aller en quête du « Saint Vase » à la suite des rois cachés, des chevaliers errants et des fidèles d’amour. Dans une sorte d’exhortation adressée à ses frères d’esprit, Bertrand Lacarelle invite à reprendre ce voyage qui mène au cœur de la France, dans la forêt sombre et épaisse où, parmi les ronces et les fougères, s’élève une « cathédrale oubliée ». On y trouvera sur l’autel de marbre blanc, éclairé par le grand soleil, la coupe du Graal – celle qui a recueilli le sang du Christ.

Ultra-Graal est un petit livre merveilleux ; il s’adresse à l’âme de ceux qui croient encore possible d’aller en quête du « Saint Vase » à la suite des rois cachés, des chevaliers errants et des fidèles d’amour. Dans une sorte d’exhortation adressée à ses frères d’esprit, Bertrand Lacarelle invite à reprendre ce voyage qui mène au cœur de la France, dans la forêt sombre et épaisse où, parmi les ronces et les fougères, s’élève une « cathédrale oubliée ». On y trouvera sur l’autel de marbre blanc, éclairé par le grand soleil, la coupe du Graal – celle qui a recueilli le sang du Christ.

L’optimisme d’un désespéré

L’optimisme d’un désespéré

Dans toute l’Europe francophone apparaît brusquement « rénové », c’est-à-dire en rupture avec l’autorité magistrale, les techniques de dressage (Roland Barthes qualifie l’orthographe de « fasciste »), l’enracinement dans l’histoire nationale et l’apprentissage des langues anciennes (latin, grec). On retrouve dans la mentalité des Partout cette hantise de la « réalisation de soi » au mépris de toute règle contraignante, de toute référence au passé et de tout sentiment d’appartenance à une communauté organique.

Dans toute l’Europe francophone apparaît brusquement « rénové », c’est-à-dire en rupture avec l’autorité magistrale, les techniques de dressage (Roland Barthes qualifie l’orthographe de « fasciste »), l’enracinement dans l’histoire nationale et l’apprentissage des langues anciennes (latin, grec). On retrouve dans la mentalité des Partout cette hantise de la « réalisation de soi » au mépris de toute règle contraignante, de toute référence au passé et de tout sentiment d’appartenance à une communauté organique. À l’époque où j’étudiais à l’Université de Bruxelles, il y avait deux cités universitaires : l’une pour les garçons au cœur du campus, l’autre pour les jeunes filles légèrement en dehors. Ainsi pouvaient déjà se côtoyer, vers 1970, des jeunes provenant de toutes les provinces du Royaume. Le programme Erasmus, d’abord à l’échelon européen, puis au plan mondial, accentue ensuite cet élargissement des horizons et l’impression que « le monde est un village », pour reprendre le titre d’une émission créée par la radio belge francophone en 1998. « La massification de l’enseignement supérieur », l’émergence d’un « secteur universitaire hypertrophié » : voilà des phénomènes qui remontent aux années 1960, vont de pair avec une disqualification du travail manuel et ipso facto avec l’immigration fournissant au patronat une armée de réserve, une classe ouvrière de rechange.

À l’époque où j’étudiais à l’Université de Bruxelles, il y avait deux cités universitaires : l’une pour les garçons au cœur du campus, l’autre pour les jeunes filles légèrement en dehors. Ainsi pouvaient déjà se côtoyer, vers 1970, des jeunes provenant de toutes les provinces du Royaume. Le programme Erasmus, d’abord à l’échelon européen, puis au plan mondial, accentue ensuite cet élargissement des horizons et l’impression que « le monde est un village », pour reprendre le titre d’une émission créée par la radio belge francophone en 1998. « La massification de l’enseignement supérieur », l’émergence d’un « secteur universitaire hypertrophié » : voilà des phénomènes qui remontent aux années 1960, vont de pair avec une disqualification du travail manuel et ipso facto avec l’immigration fournissant au patronat une armée de réserve, une classe ouvrière de rechange.

J

J 1 :

1 :

Après bien d’autres, d’ailleurs cités par l’auteur (y compris Charles Murray

Après bien d’autres, d’ailleurs cités par l’auteur (y compris Charles Murray C’est la sélection croissante, au cours de 70 dernières années, sur les performances cognitives dans l’éducation supérieure qui a abouti à la création d’une classe cognitive, renforcée aujourd’hui par l’endogamie cognitive (combinant héritage génétique et ressources pour l’éducation), rendue plus facile avec l’accès croissant des femmes à l’éducation supérieure. Dans Coming Apart , Charles Murray avait montré que Princeton et Yale accueillaient plus d’étudiants provenant du dernier centile que des 6 premiers déciles de revenu.

C’est la sélection croissante, au cours de 70 dernières années, sur les performances cognitives dans l’éducation supérieure qui a abouti à la création d’une classe cognitive, renforcée aujourd’hui par l’endogamie cognitive (combinant héritage génétique et ressources pour l’éducation), rendue plus facile avec l’accès croissant des femmes à l’éducation supérieure. Dans Coming Apart , Charles Murray avait montré que Princeton et Yale accueillaient plus d’étudiants provenant du dernier centile que des 6 premiers déciles de revenu. Et en politique

Et en politique L’économie du soin a un double problème : il est de moins en moins attractif et ceux qui y travaillent s’en vont, souvent désenchantés. Les hommes, particulièrement ceux qui ont un faible statut, ont perdu, sans pouvoir rien mettre à la place, leur rôle principal qui était celui de gagner l’argent de la famille. Un nombre disproportionné de métiers qui ne peuvent être automatisés sont traditionnellement occupés par des femmes, métiers qui n’attirent pas les hommes. Daniel Susskind, dans A World Without Work, publié en 2020, rapporte les résultats d’une enquête au Royaume-Uni selon laquelle « la plupart des hommes qui ont perdu leur emploi industriel préfèrent ne pas travailler que de prendre un “pink collar work” » (traduction personnelle).

L’économie du soin a un double problème : il est de moins en moins attractif et ceux qui y travaillent s’en vont, souvent désenchantés. Les hommes, particulièrement ceux qui ont un faible statut, ont perdu, sans pouvoir rien mettre à la place, leur rôle principal qui était celui de gagner l’argent de la famille. Un nombre disproportionné de métiers qui ne peuvent être automatisés sont traditionnellement occupés par des femmes, métiers qui n’attirent pas les hommes. Daniel Susskind, dans A World Without Work, publié en 2020, rapporte les résultats d’une enquête au Royaume-Uni selon laquelle « la plupart des hommes qui ont perdu leur emploi industriel préfèrent ne pas travailler que de prendre un “pink collar work” » (traduction personnelle). S’il faut préserver les procédures de sélection méritocratiques, il faut aussi veiller à répartir respect et statut plus équitablement en élargissant les sources de réussite et en élevant le statut de ceux qui ne vont pas à l’université. Les dernières recherches sur les capacités cognitives pourraient nous y aider. Une étude menée à l’université Carnegie Mellon aux États-Unis définit trois types de styles cognitifs : la verbalisation (journalistes, avocats…) ; la visualisation spatiale (ceux qui pensent analytiquement : ingénieurs, mathématiciens…) ; la visualisation des objets (artistes…) qui ont tendance à penser un contexte plus large. Mais la diversité doit aussi s’appliquer aux idéologies et valeurs politiques.

S’il faut préserver les procédures de sélection méritocratiques, il faut aussi veiller à répartir respect et statut plus équitablement en élargissant les sources de réussite et en élevant le statut de ceux qui ne vont pas à l’université. Les dernières recherches sur les capacités cognitives pourraient nous y aider. Une étude menée à l’université Carnegie Mellon aux États-Unis définit trois types de styles cognitifs : la verbalisation (journalistes, avocats…) ; la visualisation spatiale (ceux qui pensent analytiquement : ingénieurs, mathématiciens…) ; la visualisation des objets (artistes…) qui ont tendance à penser un contexte plus large. Mais la diversité doit aussi s’appliquer aux idéologies et valeurs politiques.