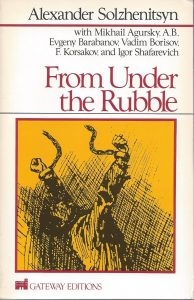

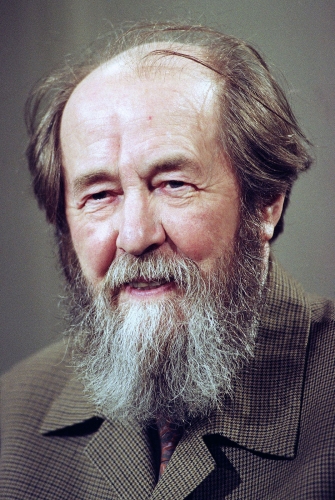

Aleksandr Solzhenitsyn et al.

From Under the Rubble

Boston: Little, Brown & Company (1975)

Shortly before being deported from the Soviet Union in 1974, Aleksandr Solzhenitsyn contributed three essays to a volume that was later published in the West as From Under the Rubble. The title was a clear metaphor for dissident voices speaking out from beneath the rubble left by communism. The rubble itself represents the remains of the traditional and spiritual life of Solzhenitsyn’s Russia which had been destroyed by the October Revolution and its bloody aftermath. In this volume, Solzhenitsyn lays out what it means to be a nationalist and a dissident against the totalitarian Left. Remarkably little has changed.

Shortly before being deported from the Soviet Union in 1974, Aleksandr Solzhenitsyn contributed three essays to a volume that was later published in the West as From Under the Rubble. The title was a clear metaphor for dissident voices speaking out from beneath the rubble left by communism. The rubble itself represents the remains of the traditional and spiritual life of Solzhenitsyn’s Russia which had been destroyed by the October Revolution and its bloody aftermath. In this volume, Solzhenitsyn lays out what it means to be a nationalist and a dissident against the totalitarian Left. Remarkably little has changed.

Today’s Dissident Right will find a mirror image of its struggles in these essays — only needing to make a trivial adjustment of application. One would only need to exchange Solzhenitsyn’s references to Russia or Russians for today’s whites to find a near-perfect fit. Aside from the usual clarity, insight, and depth found in Solzhenitsyn’s work, it’s this familiarity which perhaps gives us the most comfort and inspiration when reading him. We think we have it bad today — Solzhenitsyn had it worse, and he persevered. And if he could persevere, so can we.

* * *

“As Breathing and Consciousness Return,” the first essay in the collection, begins by addressing Solzhenitsyn’s differences with fellow dissident Andrei Sakharov. It’s an illuminating contrast. Although both publicly opposed the repressive Soviets, it was Sakharov who ultimately championed the humanism and individualism of the West which so revolted Solzhenitsyn. Despite being abused and repressed by communism, Sakharov could not bring himself to condemn its socialist underpinnings. In this sense, Sakharov had much in common with the modern liberal. In a famous essay — to which Solzhenitsyn responded in this one — Sakharov had condemned “extremist ideologies” such as fascism, racism, and, most disingenuously, Stalinism. But Solzhenitsyn saw through this prestidigitation as simply a way to deflect blame away from Lenin and the other, supposedly purer, communists of the revolutionary period.

In response, Solzhenitsyn denies that Stalinism even existed. He points to the fact that there is no written Stalinist doctrine, not that Stalin himself had the intellectual horsepower to develop one. He then itemizes all the atrocities committed by Lenin and his cohorts that had little to do with Stalin (“What of the concentration camps (1918-1921)? The summary executions by the Cheka? The savage destruction and plundering of the Church (1922)? The bestial cruelties at Solovki (1922)? None of this was Stalin. . .”) He notes that Stalin’s main departure from Lenin was to inflict the same ruthless repression against his own party, as he did during the Great Terror of the mid-1930s. It’s almost as if Sakharov, who waxed about the “high moral ideals of socialism,” would approve of communism if only it did not devour its own.

Solzhenitsyn uncovers not only the moral shabbiness of liberalism, but the pie-in-the-sky ignorance which fuels it. Basically, we have intellectuals like Sakharov, who were not laborers, trying to convince their readers that “only socialism has raised labor to the peak of moral heroism.” Solzhenitsyn’s response is typically trenchant:

But in the great expanse of our collectivized countryside, where people always and only lived by labor and had no other interest in life but labor, it is only under “socialism” that labor has become an accursed burden from which men flee.

In peering beyond the strife of his age, Solzhenitsyn then distills Sakharov’s enlightened humanism down to what matters most to today’s dissidents: globalist anti-nationalism. It’s the inheritors of Andrei Sakharov who are dogging white ethnonationalists today, and Aleksandr Solzhenitsyn saw this in clear relief as far back as 1974. Note the striking similarity between his assertion of nationalism and Greg Johnson’s, from chapter seven of Johnson’s White Nationalist Manifesto:

Solzhenitsyn:

Ah, but what a tough nut it has proved for the millstones of internationalism to crack. In spite of Marxism, the twentieth century has revealed to us the inexhaustible strength and vitality of national feelings and impels us to think more deeply about this riddle: why is the nation a no less sharply defined and irreducible human entity than the individual? Does not national variety enrich mankind as faceting increases the value of a jewel?

Johnson:

The ethnonationalist vision is of a Europe — and a worldwide European diaspora — of a hundred flags, in which every self-conscious nation has at least one sovereign homeland, each of which will strive for the highest degree of homogeneity, allowing the greatest diversity of cultures, languages, dialects, and institutions to flourish.

Solzhenitsyn also points out the double standard of progressives such as Sakharov who aim for greater freedom through greater state control. As a victim of state control himself, Solzhenitsyn argues that this can only lead to “hell on earth.” Sakharov wishes for the state to administer not only scientific and technological progress, but the psychological progress of its citizens as well. Solzhenitsyn finds this questionable, since such “moral exhortations” would be futile without coercive force.

And what would this freedom achieve for us anyway? Like many modern dissidents, Solzhenitsyn doesn’t disparage freedom, but realizes the danger when you have too much of it. Of course, being a devout Christian, he insists that freedom must serve a higher purpose. He pines for Tsarist autocracy in which autocrats were subservient to God. In such systems, the people are indeed freer. When leaders recognize no higher power, the likely outcome becomes totalitarianism, with nothing inhibiting governments from gross atrocity. Even in the so-called liberal democracies in the West, the corruption that must necessarily be birthed by two-party or parliamentary systems crushes the freedoms of the people:

Every party known to history has always defended the interests of this one part against — whom? Against the rest of the people. And in the struggle with other parties it disregards justice for its own advantage: the leader of the opposition . . . will never praise the government for any good it does — that would undermine the interests of the opposition; and the prime minister will never publicly and honestly admit his mistakes — that would undermine the position of the ruling party. If in an electoral campaign dishonest methods can be used secretly — why would they not be? And every party, to a greater or less degree, levels and crushes its members. As a result of all this a society in which political parties are active never rises in the moral scale. In the world today, we doubtfully advance toward a dimly glimpsed goal: can we not, we wonder, rise above the two-party or multiparty parliamentary system? Are there no extraparty or strictly nonparty paths of national development?

What Solzhenitsyn maintains — and what many dissidents today understand — is that land trumps political freedom. People and peoples require land for true freedom. With land they own, people have obligations, self-worth, stability, and a chance at prosperity. And this leads to the most important freedom of all: freedom to think, the freedom to call a lie a lie — lies which require the surrender of our souls to swallow and then repeat. While land ownership helps preserve the physical health of a nation, this inner freedom to resist lies helps preserve its moral health.

Referring to the pre-moderns. . .

[T]hey preserved the physical health of the nation (obviously they did, since the nation did not die out). They preserved its moral health, too, which has left its imprint at least on folklore and proverbs — a level of moral health incomparably higher than that expressed today in simian radio music, pop songs, and insulting advertisements: could a listener from outer space imagine that our planet had already known and left behind it Bach, Rembrandt, and Dante?

Solzhenitsyn’s connection to today’s Dissident Right can be seen in how he places an almost mystical imperative upon the nation and one’s obligation to it through work and honest living. Human beings are weak, and when tempted with freedom, they will often give in to corruption or corrupt others. This can lead to either the decay of society (as Solzhenitsyn witnessed in the West) or its demise through totalitarianism (as he so famously experienced in the Soviet Union). Both outcomes threaten the health and future of nations. Andrei Sakharov recognized the danger of the latter, but not the former — indeed it was his globalist progressivism that has led the West even further into decadence and corruption in the years since From Under the Rubble was published.

To speak out against this makes one a dissident. Solzhenitsyn was not only a dissident against totalitarianism, he was also a dissident against Western decadence, the same Western decadence that has led to non-white immigration and the ongoing destruction of the civilizations that white people created millennia ago. Beneath this is the lie of racial egalitarianism, and modern whites are being fed this lie in nearly the same manner as which the Soviet people were fed the lie of class egalitarianism.

Solzhenitsyn teaches us to never give in to this lie.

And no one who voluntarily runs with the hounds of falsehood, or props it up, will ever be able to justify himself to the living, or to posterity, or to his friends, or to his children.

* * *

“Repentance and Self-Limitation in the Life of Nations” bears a much more obvious and direct connection to modern white dissidents than the previous essay. In it, Solzhenitsyn exhorts his fellow Russians to seek absolution and redemption for the sins of the Russian past. He is quite sincere about this, and believes that, to an extent, his people cannot move forward in friendship with other peoples (or with themselves) without contrite acknowledgment of past atrocities. “Repentance is the only starting point for spiritual growth,” he tells us. Since, as we discussed above, Solzhenitsyn believed in the distinct character of individual nations, he also believed that nations “. . . are very vital formations, susceptible to all moral feelings, including — however painful a step it may be — repentance.”

So far, so bad, today’s dissident might tell us. Is this not how whites are expected to behave in the face of endless waves of non-white immigration into their homelands? Such people, as well as blacks and Jews in the United States, demand repentance for colonialism, imperialism, slavery, the Jewish Holocaust, the list goes on. Aren’t these demands the weapons non-whites use against whites to usurp their very civilization?

Certainly, they are. Solzhenitsyn understood the abusive and one-sided nature of this relationship and concludes his essay with two points that redeem it entirely. One, that Russians have no obligations to repent unless those nations attempting to extract repentance also repent. For example, Solzhenitsyn readily accepts Russia’s guilt for past behavior, some of which he witnessed personally during World War II:

. . . but we all remember, and there will yet be occasion to say it out loud: the noble stab in the back for dying Poland on 17 September 1939; the destruction of the flower of the Polish people in our camps, Katyn in particular; and our gloating, heartless immobility on the bank of the Vistula in August 1944, whence we gazed through our binoculars at Hitler crushing the rising of the nationalist forces in Warsaw — no need for them to get big ideas, we will find the right people to put in the government. (I was nearby, and I speak with certainty: the impetus of our advance was such that the forcing of the Vistula would have been no problem, and it would have changed the fate of Warsaw.)

After this, however, he then offers up a prodigious list of atrocities that the Poles themselves committed in the past and explains that the Polish lack of repentance for them (both historical and contemporary) makes it difficult for him to unburden his heart to them.

Well then, has any wave of regret rolled over educated Polish society, any wave of repentance surged through Polish literature? Never. Even the Arians, who were opposed to war in general, had nothing special to say about the subjugation of the Ukraine and Byelorussia. During our Time of Troubles, the eastward expansion of Poland was accepted by Polish society as a normal and even praiseworthy policy. The Poles thought themselves as God’s chosen people, the bastion of Christianity, whose mission was to carry true Christianity to the “semipagan” Orthodox of savage Muscovy, and to be the propagators of Renaissance university culture.

In the face of this, Solzhenitsyn expects nothing less than “mutual repentance” for his ideas to become applicable. This is exactly the attitude white people should take in the face of non-whites living in their homelands. If American blacks demand whites repent over slavery, then they themselves must repent over the horrific surge of crime, corruption, rape, and murder that they have presided over since the abolition of slavery. If Jews demand whites to repent over the Jewish Holocaust then they themselves must repent over their leading role in the October Revolution, the Holodomor, the Great Terror, and the Gulag Archipelago, all of which resulted in tens of millions killed. All groups of people have atrocities in their past which were committed both against themselves and others (and, in many cases, against white people).

So if non-whites wish to make white people repent for the past, whites should follow Aleksandr Solzhenitsyn’s lead by saying two words:

“You first.”

Second, Solzhenitsyn underscores Russian suffering in the past. If a nation has been both victimizer and victim throughout history, then abject mea culpas simply become inappropriate. Solzhenitsyn understood historical Russian suffering well (and experienced its contemporary suffering firsthand as a Gulag zek in the 1940s and 1950s). There is no pulling the wool over his eyes. Quotes such as these say it all:

The memory of the Tartar yoke in Russia must always dull our possible sense of guilt toward the remnant of the Golden Horde.

And

Did not the revolution throughout its early years have some of the characteristics of a foreign invasion? When in a foraging party, or the punitive detachment which came down to destroy a rural district, there would be Finns, there would be Austrians, but hardly anyone who spoke Russian? When the organs of the Cheka teemed with Latvians, Poles, Jews, Hungarians, Chinese?

It may seem weak or effeminate for whites to play the victim card, but as the non-whites have shown, it is a powerful card. All whites must play it in order to counter it when played against them. As discussed above, tens of millions of whites were murdered, starved to death, or incarcerated by the Soviet system between the world wars. Whites must follow Solzhenitsyn’s logic and own this. For example, when American blacks demand repentance over slavery, whites need to point out that whites were brought to North America as slaves in similar numbers, under equally hazardous circumstances, and were in many cases treated worse than the blacks were. And if blacks wish to complain about contemporary racism or segregation, whites must counter with crime statistics and the undeniable fact that blacks victimize whites in these crimes many more times than the reverse.

Fortunately, Solzhenitsyn sees beyond all this and wants the endless finger-pointing to end.

Who has no guilt? We are all guilty. But at some point the endless account must be closed, we must stop discussing whose crimes are more recent, more serious and affect most victims. It is useless for even the closest neighbors to compare the duration and gravity of their grievances against each other. But feelings of penitence can be compared.

And compare we must. This is may not change the minds of the enemies of whites, but it will stiffen the resolve of white people. And what do a people need more than resolve in order to survive and thrive?

* * *

In “The Smatterers,” Solzhenitsyn’s final contribution to From Under the Rubble, our author outlines the defining characteristics of the Soviet intelligentsia to the point of creating a universal type. Thanks to Solzhenitsyn’s ruthless insight into human nature, all dissidents on the Right now have a reliable blueprint for their Left-wing, humanist oppressors. Several decades and thousands of miles may separate many of us from Solzhenitsyn’s Soviet dystopia, but in “The Smatterers,” one of his most prescient works, Solzhenitsyn shows us that his enemies are indeed our enemies. Nothing fundamental has changed with the Left. Its adherents today follow the same psychological pattern and ape the same grotesque behaviors of the Soviet and pre-Soviet elite which beleaguered dissidents throughout the twentieth century.

Some of these characteristics are itemized below:

Anti-Racism: “Love of egalitarian justice, the social good and the material well-being of the people, which paralyzed its love and interest in the truth. . .”

Passionate Intolerance: “Infatuation with the intelligentsia’s general credo; ideological intolerance; hatred as a passionate ethical impulse.”

Atheism: “A strenuous, unanimous atheism which uncritically accepted the competence of science to decide even matters of religion — once and for all and of course negatively; dogmatic idolatry of man and mankind; the replacement of religion by a faith in scientific progress.”

Anti-Nationalism: “Lack of sympathetic interest in the history of our homeland, no feeling of blood relationship with its history.”

Hypocrisy: “Perfectly well aware of the shabbiness and flabbiness of the party lie and ridiculing among themselves, they yet cynically repeat the lie with their very next breath, issuing ‘wrathful’ protests and newspaper articles in ringing, rhetorical tones. . .”

Materialism: “. . . it is disgusting to see all ideas and convictions subordinated to the mercenary pursuit of bigger and better salaries, titles, positions, apartments, villas, cars. . .”

Ideological Submission: “For all this, people are not ashamed to toe the line punctiliously, break off all unapproved friendships, carry out all the wishes of their superiors and condemn any of their colleagues either in writing or from a public platform, or simply by refusing to shake his hand, if the party committee orders them to.”

Arrogance: “An overweening insistence on the opposition between themselves and the “philistines.” Spiritual arrogance. The religion of self-deification — the intelligentsia sees its existence as providential for the country.” (Solzhenitsyn also points out how the Soviet intelligentsia of his day would give their dogs peasant names, such as Foma, Kuzma, Potap, Makar, and Timofei.)

With his typical wry sense of humor, Solzhenitsyn asks, “If all these are the qualities of the intelligentsia, who are the philistines?”

Seriously, however, could anyone have turned in a more accurate depiction of today’s Leftist avengers who use government and big tech corporations as weapons against the people? Yes, some of the above characteristics are shared by all decadent elites. And yes, today’s milieu has become far more degenerate than Solzhenitsyn’s (racial diversity, non-white immigration, feminism, gay rights, and transgenderism will do that). But the source of power behind both elites remains the same: “the maintenance of the obligatory ideological lie.”

As discussed above, in Solzhenitsyn’s day, the lie was class egalitarianism; today it is racial and gender egalitarianism. One must enthusiastically support and propagate such lies to become part of the country’s elite. There is no second path. In fact, for these elites, these smatterers, as Solzhenitsyn calls them, following any second path becomes anathema and must be swiftly punished. He draws a straight line from the “atheistic humanism” of the smatterers to the “hastily constituted revolutionary tribunals and the rough justice meted out in the cellars of the Cheka.”

This is how nations lose their souls. Forcing lies onto a nation’s elite warps them — it makes their minds inconsequential but their actions highly consequential.

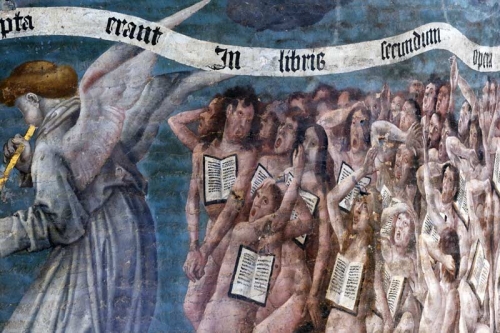

Then millions of cottages — as well-designed and comfortable as one could wish — were completely ravaged, pulled down or put into the wrong hands and five million hardworking, healthy families, together with infants still at the breast, were dispatched to their death on long winter journeys or on their arrival in the tundra. (And our intelligentsia did not waver or cry out, and its progressive part even assisted in driving them out. That was when the intelligentsia ceased to be, in 1930. . .)

And not just in the Soviet Union. Smatterers in the West are equally consequential. Back in the early 1970s, Solzhenitsyn predicted the immigration crisis which is now ravaging Europe, and correctly blamed it on the “spirit of internationalism and cosmopolitanism” of these smatterers. The following passage is uncannily prescient:

In Great Britain, which still clings to the illusion of a mythical British Commonwealth and where society is keenly indignant over the slightest racial discrimination, it has led to the country’s being inundated with Asians and West Indians who are totally indifferent to the English land, its culture and traditions, and are simply seeking to latch onto a ready-made high standard of living. Is this such a good thing?

Solzhenitsyn’s answer to all of this, and the action he prescribes, is to simply reject the lie. This, to him, is more important than “our salaries, our families, and our leisure.” Even our very lives. This is what makes a dissident a dissident. Many in his day and ours justify accepting the ideological lie for the sake of their children. Solzhenitsyn responds by asking what kind of degenerate society will we bequeath to our children and grandchildren if we don’t stand up to these lies? Because Solzhenitsyn bears a blood identification with the Russian nation (as the Dissident Right today does with the white European diaspora), he believes that no personal gain or loss can outweigh the importance of rejecting ideological lies. This, as much as anything, preserves the spiritual and ultimately the physical health of a nation and a people.

If you want to support Counter-Currents, please send us a donation by going to our Entropy page [4] and selecting “send paid chat.” Entropy allows you to donate any amount from $3 and up. All comments will be read and discussed in the next episode of Counter-Currents Radio, which airs every weekend on DLive [5].

Don’t forget to sign up [6] for the twice-monthly email Counter-Currents Newsletter for exclusive content, offers, and news.

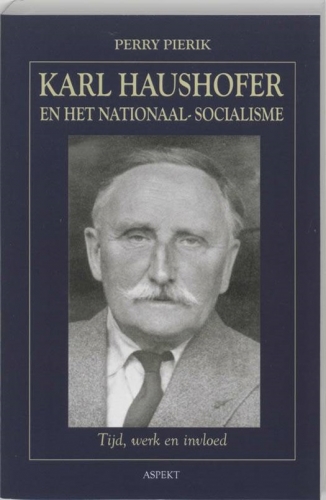

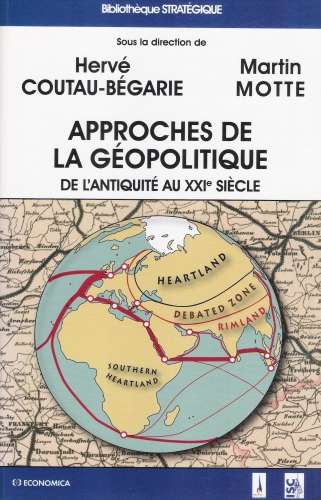

Nu, los daarvan, dit Karl Haushofer en het nationaal-socialisme is een redelijk sterk boek. Ook voor wie meer wil weten over geopolitiek, want Pierik gaat uitgebreid op het vakgebied in in het derde hoofdstuk Geopolitik: de mores van het vak. De ideeën van Friedrich Ratzel, Rudolf Kjellén, Halford Mackinder en uiteraard Karl Haushofer en de andere geopoliticus in de familie, zijn zoon Albrecht passeren, samen met die van een aantal mindere goden, uitgeverijen, begunstigers, enzovoort, de revue. Bovendien zijn in het boek 35 bladzijden aan voetnoten opgenomen en 20 bladzijden aan literatuurregister. Daarin zit héél veel over de geopolitiek, zodat wie zich verder wil verdiepen in die wetenschap zich nog lang niet zal gaan vervelen.

Nu, los daarvan, dit Karl Haushofer en het nationaal-socialisme is een redelijk sterk boek. Ook voor wie meer wil weten over geopolitiek, want Pierik gaat uitgebreid op het vakgebied in in het derde hoofdstuk Geopolitik: de mores van het vak. De ideeën van Friedrich Ratzel, Rudolf Kjellén, Halford Mackinder en uiteraard Karl Haushofer en de andere geopoliticus in de familie, zijn zoon Albrecht passeren, samen met die van een aantal mindere goden, uitgeverijen, begunstigers, enzovoort, de revue. Bovendien zijn in het boek 35 bladzijden aan voetnoten opgenomen en 20 bladzijden aan literatuurregister. Daarin zit héél veel over de geopolitiek, zodat wie zich verder wil verdiepen in die wetenschap zich nog lang niet zal gaan vervelen. Is het dan eigenlijk wel een wetenschap, kan je je afvragen? En, weerom mijn mening, dat is het en dat is het niet. Is filosofie een wetenschap? Is psychologie een wetenschap? Is economie een wetenschap? Die eerste twee vragen zullen veel mensen meteen met een “nee” beantwoorden, al zullen de beoefenaars van de wetenschap in kwestie daar wellicht een andere mening over hebben, maar economie wordt algemeen gezien als wetenschap. Ik, als economist, zeg dat het dat niet is. Op basis van de economische “wetenschap” zijn systemen gevestigd die zo ver uiteenlopen als communisme en kapitalisme, verdedigt de ene een “miljardairstaks” en de andere een “flat tax”, is de ene in crisistijden voor zware overheidsinvesteringen terwijl de andere pleit voor het buiten de economie blijven van de staat. En elke politicus én elke economist heeft “wetenschappelijke” bewijzen die zijn gelijk staven. En stuk voor stuk zijn ze van oordeel dat hun tegenstanders onwetenschappelijke klungelaars zijn. Of ze negeren die tegenstanders volkomen. Ergo: als we economie als een wetenschap beschouwen, kunnen we geopolitiek óók als een wetenschap beschouwen.

Is het dan eigenlijk wel een wetenschap, kan je je afvragen? En, weerom mijn mening, dat is het en dat is het niet. Is filosofie een wetenschap? Is psychologie een wetenschap? Is economie een wetenschap? Die eerste twee vragen zullen veel mensen meteen met een “nee” beantwoorden, al zullen de beoefenaars van de wetenschap in kwestie daar wellicht een andere mening over hebben, maar economie wordt algemeen gezien als wetenschap. Ik, als economist, zeg dat het dat niet is. Op basis van de economische “wetenschap” zijn systemen gevestigd die zo ver uiteenlopen als communisme en kapitalisme, verdedigt de ene een “miljardairstaks” en de andere een “flat tax”, is de ene in crisistijden voor zware overheidsinvesteringen terwijl de andere pleit voor het buiten de economie blijven van de staat. En elke politicus én elke economist heeft “wetenschappelijke” bewijzen die zijn gelijk staven. En stuk voor stuk zijn ze van oordeel dat hun tegenstanders onwetenschappelijke klungelaars zijn. Of ze negeren die tegenstanders volkomen. Ergo: als we economie als een wetenschap beschouwen, kunnen we geopolitiek óók als een wetenschap beschouwen. Nu, ook los van de rol van Karl Haushofer in de geopolitiek – een rol die eigenlijk nauwelijks kan overschat worden – is dit een interessant boek. De naam van Haushofer zal namelijk zelden genoemd worden zonder ook die van Rudolf Hess te noemen. Rudolf Hess, de gevangene en gehangene van Spandau, de plaatsvervanger van Adolf Hitler, de man met een vredesmissie, is ondanks alle literatuur die over hem gepleegd is nog steeds een van de enigma’s van de twintigste eeuw (daar kom ik bij een latere boekbespreking nog op terug). En hij was jaren een leerling en vriend van Karl Haushofer en diens zoon Albrecht. Hij had hun naamkaartje op zak toen hij naar Schotland vloog. De Haushofers wisten (de zoon in verschillende hoedanigheden) naar alle waarschijnlijkheid van zijn plannen. Al die zaken komen aan bod in Karl Haushofer en het nationaal-socialisme – Tijd, werk en invloed, wat toch veel meer is dan wat Wikipedia ter zake vermeldt. Dat spreekt namelijk alleen van Hess die Haushofers ideeën zou geïntroduceerd hebben bij Hitler en van Hess die Haushofers “joodse familie” (Haushofers vrouw was joods) beschermde tegen diezelfde Hitler, maar vertikt het het ook maar met een woord te hebben over de invloed die de Haushofers (zowel Karl als Albrecht) gehad hebben op zijn “vlucht”.

Nu, ook los van de rol van Karl Haushofer in de geopolitiek – een rol die eigenlijk nauwelijks kan overschat worden – is dit een interessant boek. De naam van Haushofer zal namelijk zelden genoemd worden zonder ook die van Rudolf Hess te noemen. Rudolf Hess, de gevangene en gehangene van Spandau, de plaatsvervanger van Adolf Hitler, de man met een vredesmissie, is ondanks alle literatuur die over hem gepleegd is nog steeds een van de enigma’s van de twintigste eeuw (daar kom ik bij een latere boekbespreking nog op terug). En hij was jaren een leerling en vriend van Karl Haushofer en diens zoon Albrecht. Hij had hun naamkaartje op zak toen hij naar Schotland vloog. De Haushofers wisten (de zoon in verschillende hoedanigheden) naar alle waarschijnlijkheid van zijn plannen. Al die zaken komen aan bod in Karl Haushofer en het nationaal-socialisme – Tijd, werk en invloed, wat toch veel meer is dan wat Wikipedia ter zake vermeldt. Dat spreekt namelijk alleen van Hess die Haushofers ideeën zou geïntroduceerd hebben bij Hitler en van Hess die Haushofers “joodse familie” (Haushofers vrouw was joods) beschermde tegen diezelfde Hitler, maar vertikt het het ook maar met een woord te hebben over de invloed die de Haushofers (zowel Karl als Albrecht) gehad hebben op zijn “vlucht”.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

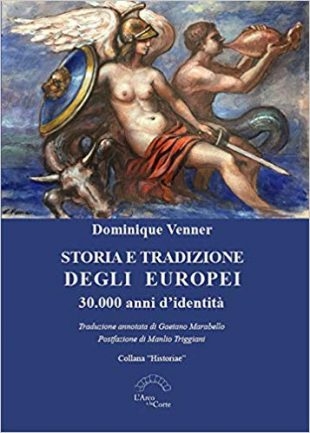

L’ouvrage est désormais disponible dans toutes les librairies italiennes. Histoire et tradition des Européens. 30.000 ans d'identité de Dominique Venner se trouve donc partout en Italie. Cet essai, publié par L'arco e la Corte, édité par Manlio Triggiani et traduit par Gaetano Marabello, est passé presque inaperçu. Une chose inexplicable, surtout dans ces milieux "culturels" qui devraient lire les écrits de Venner avec plus d'attention, au lieu d'exalter seulement la magniloquence des samouraïs d'Occident. En bref, analyser soigneusement ses œuvres et comprendre sa personnalité est une toute autre chose. Mais comme souvent, pour eux, construire autour de la fin tragique de Dominique le panégyrique habituel qui heurte même sa mémoire, passe avant tout. Mais c'est un essai dans lequel il n'y a presque aucune trace du dernier acte, de "secouer les consciences anesthésiées et de réveiller la mémoire de nos origines". C'est un écrit que nous recommandons en particulier à ceux, nombreux, qui ne connaissent pas ses œuvres, sa passion pour l'histoire et, en même temps, les nuances de l'historien avec son talent descriptif et narratif peu commun.

L’ouvrage est désormais disponible dans toutes les librairies italiennes. Histoire et tradition des Européens. 30.000 ans d'identité de Dominique Venner se trouve donc partout en Italie. Cet essai, publié par L'arco e la Corte, édité par Manlio Triggiani et traduit par Gaetano Marabello, est passé presque inaperçu. Une chose inexplicable, surtout dans ces milieux "culturels" qui devraient lire les écrits de Venner avec plus d'attention, au lieu d'exalter seulement la magniloquence des samouraïs d'Occident. En bref, analyser soigneusement ses œuvres et comprendre sa personnalité est une toute autre chose. Mais comme souvent, pour eux, construire autour de la fin tragique de Dominique le panégyrique habituel qui heurte même sa mémoire, passe avant tout. Mais c'est un essai dans lequel il n'y a presque aucune trace du dernier acte, de "secouer les consciences anesthésiées et de réveiller la mémoire de nos origines". C'est un écrit que nous recommandons en particulier à ceux, nombreux, qui ne connaissent pas ses œuvres, sa passion pour l'histoire et, en même temps, les nuances de l'historien avec son talent descriptif et narratif peu commun.

N.A. -

N.A. -

Alexandre Douguine se détourne donc d’un certain anti-communisme compassé, car il a compris très tôt les conséquences géopolitiques de la disparition subite de l’URSS et leurs implications psychologiques sur l’homo sovieticus. Cependant, la formation nationale-bolchevique éclatera bientôt en au moins trois factions en raison des divergences croissantes d’ordre politique et personnel entre ces deux principaux animateurs.

Alexandre Douguine se détourne donc d’un certain anti-communisme compassé, car il a compris très tôt les conséquences géopolitiques de la disparition subite de l’URSS et leurs implications psychologiques sur l’homo sovieticus. Cependant, la formation nationale-bolchevique éclatera bientôt en au moins trois factions en raison des divergences croissantes d’ordre politique et personnel entre ces deux principaux animateurs.

Nous autres, Européens autochtones, vivons indéniablement une période de « fin de civilisation », qui ressemble à s’y méprendre à celle vécue par les contemporains de la fin de l’Empire romain d’Occident. Cette constatation, assez peu réjouissante, mérite à la fois que l’on établisse un bilan des réalisations anciennes et que l’on apporte quelques réflexions comparatives sur les valeurs qui s’estompent et celles qui émergent.

Nous autres, Européens autochtones, vivons indéniablement une période de « fin de civilisation », qui ressemble à s’y méprendre à celle vécue par les contemporains de la fin de l’Empire romain d’Occident. Cette constatation, assez peu réjouissante, mérite à la fois que l’on établisse un bilan des réalisations anciennes et que l’on apporte quelques réflexions comparatives sur les valeurs qui s’estompent et celles qui émergent. La propagande mondialiste reflète, c’est évident, les choix de nos maîtres, qui leur sont dictés par leur intérêt. Le grand village terrestre ne doit plus être composé que d’individus qui consomment beaucoup, au besoin à crédit, et pensent gentiment ce qu’imposent les fabricants d’opinion publique.

La propagande mondialiste reflète, c’est évident, les choix de nos maîtres, qui leur sont dictés par leur intérêt. Le grand village terrestre ne doit plus être composé que d’individus qui consomment beaucoup, au besoin à crédit, et pensent gentiment ce qu’imposent les fabricants d’opinion publique.

Lynne Olson

Lynne Olson

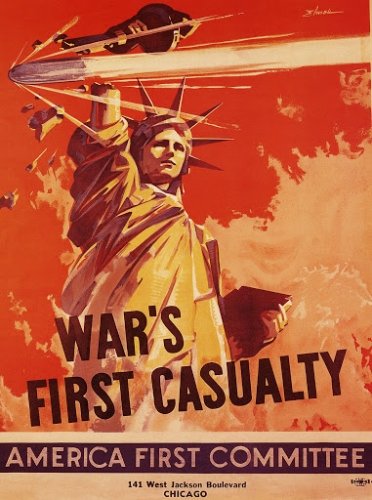

Other pro-intervention movies were:

Other pro-intervention movies were:

America First and isolationism still matter. Indeed, the isolationists were not proved wrong. They could claim that they had kept America neutral until it was attacked by a treacherous foe. They did, however, make mistakes that can be discussed in retrospect.

America First and isolationism still matter. Indeed, the isolationists were not proved wrong. They could claim that they had kept America neutral until it was attacked by a treacherous foe. They did, however, make mistakes that can be discussed in retrospect.

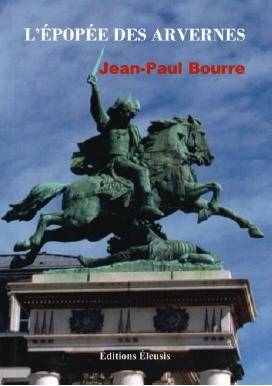

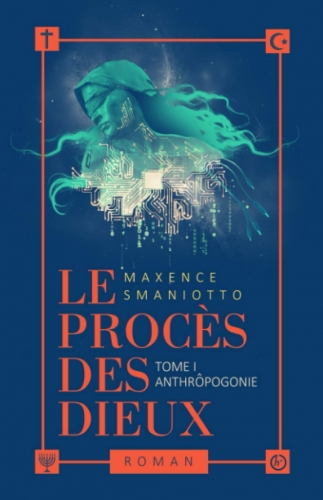

Publiés à peu près au même moment, la distance temporelle entre L’Epopée des Arvernes de Jean-Paul Bourre et Le Procès des Dieux de Maxence Smaniotto est en réalité d’environ 2300 ans : les Poissons sont littéralement encerclés par ces deux volumes romanesques absolument bouleversants, dont la juxtaposition forme une terrible nasse immergée dans les plus profondes eaux souterraines de l’Europe intérieure.

Publiés à peu près au même moment, la distance temporelle entre L’Epopée des Arvernes de Jean-Paul Bourre et Le Procès des Dieux de Maxence Smaniotto est en réalité d’environ 2300 ans : les Poissons sont littéralement encerclés par ces deux volumes romanesques absolument bouleversants, dont la juxtaposition forme une terrible nasse immergée dans les plus profondes eaux souterraines de l’Europe intérieure. Sujet de rédaction : « Cent mille guerriers gaulois s’installent dans un grand désordre sur la rive droite du Rhône ; après être parvenus à traverser le fleuve, ils affrontent des dizaines de milliers de légionnaires romains qui finissent par lâcher une troupe d’éléphants. Décrivez le tumulte qui s’ensuit ».

Sujet de rédaction : « Cent mille guerriers gaulois s’installent dans un grand désordre sur la rive droite du Rhône ; après être parvenus à traverser le fleuve, ils affrontent des dizaines de milliers de légionnaires romains qui finissent par lâcher une troupe d’éléphants. Décrivez le tumulte qui s’ensuit ».

Etonnez-vous après cela que les gnostiques pop que j’évoquais plus haut soient de fervents adeptes des cathares. Ils croient que ceux-ci ont tous été exterminés par les dominicains, alors qu’en réalité, ils ont anéanti l’Eglise, bâti la République américaine et pris le pouvoir en Occident. S’ils sont Sans-Rois, c’est parce qu’ils sont Avec-la-République.

Etonnez-vous après cela que les gnostiques pop que j’évoquais plus haut soient de fervents adeptes des cathares. Ils croient que ceux-ci ont tous été exterminés par les dominicains, alors qu’en réalité, ils ont anéanti l’Eglise, bâti la République américaine et pris le pouvoir en Occident. S’ils sont Sans-Rois, c’est parce qu’ils sont Avec-la-République. Hermès se défend particulièrement bien en prenant ses juges à partie, parce qu’il sait qu’en réalité, c’est pour de tout autres raisons que ceux-là s’attaquent à l’Olympe : l’une est iranienne et ne fait que défendre Zoroastre humilié, l’autre est juif talmudique et ne fait que combattre l’helléno-christianisme, un troisième est républicain donc franc-maçon, etc. Apprenant sa condamnation à la prison « jusqu’à l’oubli » dans les entrailles des îles Kerguelen, Hermès prévient alors le jury : « Vous ne vous rendez pas compte. Vous allez libérer les Titans » …

Hermès se défend particulièrement bien en prenant ses juges à partie, parce qu’il sait qu’en réalité, c’est pour de tout autres raisons que ceux-là s’attaquent à l’Olympe : l’une est iranienne et ne fait que défendre Zoroastre humilié, l’autre est juif talmudique et ne fait que combattre l’helléno-christianisme, un troisième est républicain donc franc-maçon, etc. Apprenant sa condamnation à la prison « jusqu’à l’oubli » dans les entrailles des îles Kerguelen, Hermès prévient alors le jury : « Vous ne vous rendez pas compte. Vous allez libérer les Titans » …

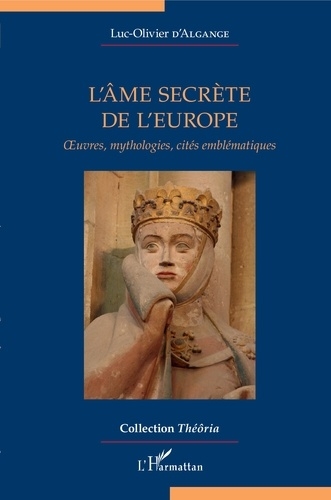

Voici donc rassemblés, avec de nombreux inédits, L’Ombre de Venise, Le songe de Pallas, Lectures pour Frédéric II et Au seul nom d’une déesse phénicienne, livres naguère publiés par les audacieuses et coruscantes éditions Alexipharmaque, - lesquelles, comme leur nom l’indique, proposaient des contre-poisons aux toxiques divers dont ce temps nous assomme et dont le moindre n’est pas l’outrance moralisatrice qui exerce désormais ses hystéries sur tous les fronts. A les comparer, les anciennes addictions, opiacées ou autres, nous semblent bien douces.

Voici donc rassemblés, avec de nombreux inédits, L’Ombre de Venise, Le songe de Pallas, Lectures pour Frédéric II et Au seul nom d’une déesse phénicienne, livres naguère publiés par les audacieuses et coruscantes éditions Alexipharmaque, - lesquelles, comme leur nom l’indique, proposaient des contre-poisons aux toxiques divers dont ce temps nous assomme et dont le moindre n’est pas l’outrance moralisatrice qui exerce désormais ses hystéries sur tous les fronts. A les comparer, les anciennes addictions, opiacées ou autres, nous semblent bien douces. Cependant, ne déplorons point trop de vivre dans ce temps qui nous offre la chance inquiétante et exaltante de ressaisir, avant qu’elle ne disparaisse, et de notre mémoire même, ce qu’est une une civilisation ! Le crépuscule, nous dit HöIderlin, détient le secret de l’aurore. Jamais, sans doute, dans ce déclin et cet abandon, les formes anciennes ne nous parurent si éclatantes et si mystérieuses, si proches serais-je tenté de dire, sitôt que notre regard touche, par une décision résolue, à la grande limpidité qui va jusqu’au fond du Temps.

Cependant, ne déplorons point trop de vivre dans ce temps qui nous offre la chance inquiétante et exaltante de ressaisir, avant qu’elle ne disparaisse, et de notre mémoire même, ce qu’est une une civilisation ! Le crépuscule, nous dit HöIderlin, détient le secret de l’aurore. Jamais, sans doute, dans ce déclin et cet abandon, les formes anciennes ne nous parurent si éclatantes et si mystérieuses, si proches serais-je tenté de dire, sitôt que notre regard touche, par une décision résolue, à la grande limpidité qui va jusqu’au fond du Temps. L'horreur visible des débuts de l'industrialisation, avec ses murs noircis de suie et ses feuillages racornis de miasmes, laissait au moins aux hommes la tentation de l'exotique, le voyage de Gauguin ou de Ségalen. La grande uniformisation planétaire nous ôte ces idylles . Le bien pour ce mal sera de nous retourner vers nos propres sources intérieures. Ce sera l'affaire non de tous mais de chacun, - de quelques uns, pour être plus précis, nous ne le savons que trop, élite fervente et rêveuse qui s'opposera à «l'élite» mal élue, comme on dirait mal élevée, des actuelles technocraties. Le proverbe est juste; «le poisson pourrit par la tête», - mais contre l'élite malversée, il faudra bien inventer une élite élue par l'écume de l'Aphrodite Anadyomène, une élite aimée des dieux, de même qu'à la masse, il faudra opposer un peuple, qui serait, lui aussi, dans la reconnaissance de ses dieux et de ses symboles. Ce sera la poésie ou rien.

L'horreur visible des débuts de l'industrialisation, avec ses murs noircis de suie et ses feuillages racornis de miasmes, laissait au moins aux hommes la tentation de l'exotique, le voyage de Gauguin ou de Ségalen. La grande uniformisation planétaire nous ôte ces idylles . Le bien pour ce mal sera de nous retourner vers nos propres sources intérieures. Ce sera l'affaire non de tous mais de chacun, - de quelques uns, pour être plus précis, nous ne le savons que trop, élite fervente et rêveuse qui s'opposera à «l'élite» mal élue, comme on dirait mal élevée, des actuelles technocraties. Le proverbe est juste; «le poisson pourrit par la tête», - mais contre l'élite malversée, il faudra bien inventer une élite élue par l'écume de l'Aphrodite Anadyomène, une élite aimée des dieux, de même qu'à la masse, il faudra opposer un peuple, qui serait, lui aussi, dans la reconnaissance de ses dieux et de ses symboles. Ce sera la poésie ou rien.

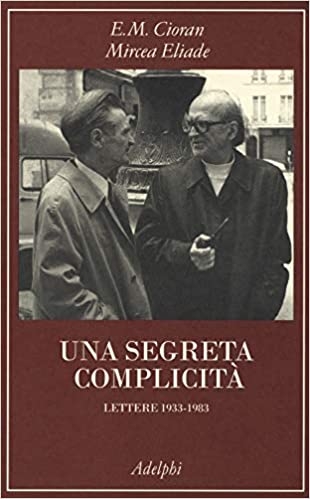

Entre les deux hommes, presque des contemporains, séparés par seulement quatre ans de vie, est née une amitié qui - entre les hauts et les bas de l’existence, comme cela arrive souvent aux hommes dotés de caractère et de profondeur spirituelle - a duré jusqu'à la fin des jours d'Eliade (Cioran le suivra en 1995). Un monument littéraire à cette relation de longue durée entre deux géants de l’esprit est Una segreta complicità (Adelphi), la première édition mondiale de la correspondance entre les deux exilés roumains, d'où émerge une incroyable complémentarité, mêlée d'antagonisme, souvent non exempte de virulente controverse, comme le rappellent les deux éditeurs, Massimo Carloni et Horia Corneliu Cicortaş, mais toujours sous la bannière d’une entente secrète que Cioran a témoigné à Eliade le jour de Noël 1935 :

Entre les deux hommes, presque des contemporains, séparés par seulement quatre ans de vie, est née une amitié qui - entre les hauts et les bas de l’existence, comme cela arrive souvent aux hommes dotés de caractère et de profondeur spirituelle - a duré jusqu'à la fin des jours d'Eliade (Cioran le suivra en 1995). Un monument littéraire à cette relation de longue durée entre deux géants de l’esprit est Una segreta complicità (Adelphi), la première édition mondiale de la correspondance entre les deux exilés roumains, d'où émerge une incroyable complémentarité, mêlée d'antagonisme, souvent non exempte de virulente controverse, comme le rappellent les deux éditeurs, Massimo Carloni et Horia Corneliu Cicortaş, mais toujours sous la bannière d’une entente secrète que Cioran a témoigné à Eliade le jour de Noël 1935 : De même, la différence entre deux visions du monde opposées concernant l'Est et l'Ouest apparaît chez les deux hommes, Cioran cherchant pour ainsi dire à trouver un Est dans l'Ouest, et Eliade étant poussé à aller dans la direction opposée, sans toutefois se laisser aller à l'exotisme facile, tant à la mode à l’époque que maintenant. Il écrit à Cioran le 23 avril 1941 depuis Lisbonne, où il séjourne en tant qu'attaché de presse à la légation roumaine (le magnifique Journal portugais, publié en italien par Jaca Book, témoigne de son séjour en terres lusitaniennes) : "Vivant face à l'Atlantique, je me sens de plus en plus attiré par des géographies qui m'étaient autrefois insignifiantes. J'essaie de trouver mon salut en dehors de l'Europe. Vasco de Gama est toujours arrivé en Inde".

De même, la différence entre deux visions du monde opposées concernant l'Est et l'Ouest apparaît chez les deux hommes, Cioran cherchant pour ainsi dire à trouver un Est dans l'Ouest, et Eliade étant poussé à aller dans la direction opposée, sans toutefois se laisser aller à l'exotisme facile, tant à la mode à l’époque que maintenant. Il écrit à Cioran le 23 avril 1941 depuis Lisbonne, où il séjourne en tant qu'attaché de presse à la légation roumaine (le magnifique Journal portugais, publié en italien par Jaca Book, témoigne de son séjour en terres lusitaniennes) : "Vivant face à l'Atlantique, je me sens de plus en plus attiré par des géographies qui m'étaient autrefois insignifiantes. J'essaie de trouver mon salut en dehors de l'Europe. Vasco de Gama est toujours arrivé en Inde". Leur relation épistolaire et humaine survivra à cette Europe dont ils avaient tous deux rédigé le rapport d’autopsie, vivant en ses derniers moments comme l’on vit la fin d'une saison, avec cette amère conscience qui transparaît d'une note du Journal portugais d'Eliade datant de novembre 1942 (un an après la lettre précitée) et écrite dans la ville espagnole d'Aranjuez avec ses mille palais et jardins caressés par le Tage : "Le palais rose. Les magnolias. A côté du palais, des groupes de statues en marbre. Vous pouvez entendre le bruit des eaux du Tage qui se déversent dans la cascade. Une promenade dans le parc du palais : de nombreuses feuilles sur le sol. L'automne est arrivé. Les rossignols. Le minuscule labyrinthe d'arbustes. Des bancs, des ronds-points. Nous sommes les derniers". J'aime à penser que dans cette lointaine année 1942, dans l'œil de la tempête, Eliade parlait implicitement de lui et de son vieil ami, à des centaines de kilomètres de là, mais partageant avec lui un destin bien plus élevé, que même la tragédie européenne qui a suivi n'a pas pu écraser.

Leur relation épistolaire et humaine survivra à cette Europe dont ils avaient tous deux rédigé le rapport d’autopsie, vivant en ses derniers moments comme l’on vit la fin d'une saison, avec cette amère conscience qui transparaît d'une note du Journal portugais d'Eliade datant de novembre 1942 (un an après la lettre précitée) et écrite dans la ville espagnole d'Aranjuez avec ses mille palais et jardins caressés par le Tage : "Le palais rose. Les magnolias. A côté du palais, des groupes de statues en marbre. Vous pouvez entendre le bruit des eaux du Tage qui se déversent dans la cascade. Une promenade dans le parc du palais : de nombreuses feuilles sur le sol. L'automne est arrivé. Les rossignols. Le minuscule labyrinthe d'arbustes. Des bancs, des ronds-points. Nous sommes les derniers". J'aime à penser que dans cette lointaine année 1942, dans l'œil de la tempête, Eliade parlait implicitement de lui et de son vieil ami, à des centaines de kilomètres de là, mais partageant avec lui un destin bien plus élevé, que même la tragédie européenne qui a suivi n'a pas pu écraser.

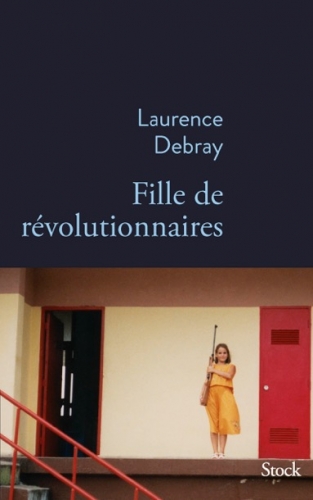

Il n’y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Il n’y a pas non plus de grand penseur pour sa fille aînée. Avec Fille de révolutionnaires, la journaliste macronienne Laurence Debray a ravi tous les détracteurs de son père, Régis Debray. La photographie du bandeau de la couverture attire déjà l’attention. On la voit presque au garde-à-vous devant une porte tenant un fusil. À l’âge de dix ans, elle séjourne en juillet dans un camp des Jeunesses communistes à Cuba où elle apprend entre autres à manipuler des armes. Un mois plus tard, elle participe à un camp de jeunes aux États-Unis. En accord avec sa mère d’origine vénézuélienne, Elizabeth Burgos, son père veut qu’elle prenne enfin partie. À Cuba, la jeune fille découvre que chaque matin commence par la cérémonie des couleurs cubaines et des autres nationalités présentes. Elle observe que « si le communisme prêche l’égalité, un bon communiste est meilleur que les autres et doit sans cesse le prouver (p. 246) ». Entre le modèle castriste et l’exemple yankee, elle choisit finalement « la vieille Europe, assez modérée et confortable : on y mange bien, lit bien, dort bien (p. 253) ».

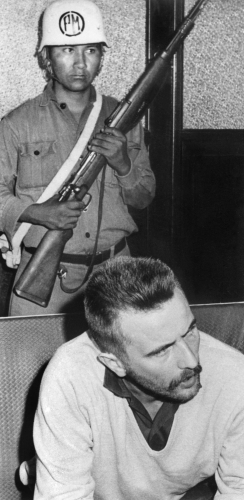

Il n’y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Il n’y a pas non plus de grand penseur pour sa fille aînée. Avec Fille de révolutionnaires, la journaliste macronienne Laurence Debray a ravi tous les détracteurs de son père, Régis Debray. La photographie du bandeau de la couverture attire déjà l’attention. On la voit presque au garde-à-vous devant une porte tenant un fusil. À l’âge de dix ans, elle séjourne en juillet dans un camp des Jeunesses communistes à Cuba où elle apprend entre autres à manipuler des armes. Un mois plus tard, elle participe à un camp de jeunes aux États-Unis. En accord avec sa mère d’origine vénézuélienne, Elizabeth Burgos, son père veut qu’elle prenne enfin partie. À Cuba, la jeune fille découvre que chaque matin commence par la cérémonie des couleurs cubaines et des autres nationalités présentes. Elle observe que « si le communisme prêche l’égalité, un bon communiste est meilleur que les autres et doit sans cesse le prouver (p. 246) ». Entre le modèle castriste et l’exemple yankee, elle choisit finalement « la vieille Europe, assez modérée et confortable : on y mange bien, lit bien, dort bien (p. 253) ». Elle dépeint des parents entièrement préoccupés par la politique au point qu’ils ne s’en occupent guère. Ses jeunes années sont surtout marquées par l’incessante traque parentale de Klaus Barbie dont le procès télévisé va marquer le début de l’ère de l’hypermnésie victimaire. Elle insiste en outre longuement sur les années de son père passées à La Havane aux côtés de Fidel Castro et du Che ainsi que sur sa période de guérillero en Bolivie et sur les conditions éprouvantes de détention. Ambassadeur de France à La Paz, l’ancienne barbouze en chef anti-OAS, Dominique Ponchardier, aidera beaucoup le détenu et ses parents.

Elle dépeint des parents entièrement préoccupés par la politique au point qu’ils ne s’en occupent guère. Ses jeunes années sont surtout marquées par l’incessante traque parentale de Klaus Barbie dont le procès télévisé va marquer le début de l’ère de l’hypermnésie victimaire. Elle insiste en outre longuement sur les années de son père passées à La Havane aux côtés de Fidel Castro et du Che ainsi que sur sa période de guérillero en Bolivie et sur les conditions éprouvantes de détention. Ambassadeur de France à La Paz, l’ancienne barbouze en chef anti-OAS, Dominique Ponchardier, aidera beaucoup le détenu et ses parents.

Nous y sommes car nous avons devant nous une conspiration avec des moyens techniques et financiers formidables, une conspiration formée exclusivement de victimes et de bourreaux volontaires. On a vu les bras croisés le cauchemar s’asseoir depuis la mondialisation des années 90 et la lutte contre le terrorisme, puis progresser cette année à une vitesse prodigieuse, cauchemar que rien n’interrompt en cette Noël de pleine apostasie catholique romaine. La dégoutante involution du Vatican s’est faite dans la totale indifférence du troupeau de nos bourgeois cathos, et on comprend ce qui pouvait motiver Drumont, Bloy ou Bernanos contre une telle engeance de bien-pensants. Un pour cent ou un pour mille de résistants ? Le reste s’est assis masqué et a applaudi.

Nous y sommes car nous avons devant nous une conspiration avec des moyens techniques et financiers formidables, une conspiration formée exclusivement de victimes et de bourreaux volontaires. On a vu les bras croisés le cauchemar s’asseoir depuis la mondialisation des années 90 et la lutte contre le terrorisme, puis progresser cette année à une vitesse prodigieuse, cauchemar que rien n’interrompt en cette Noël de pleine apostasie catholique romaine. La dégoutante involution du Vatican s’est faite dans la totale indifférence du troupeau de nos bourgeois cathos, et on comprend ce qui pouvait motiver Drumont, Bloy ou Bernanos contre une telle engeance de bien-pensants. Un pour cent ou un pour mille de résistants ? Le reste s’est assis masqué et a applaudi. Nous sommes donc à la veille d’une gigantesque extermination et d’un total arraisonnement. Et tout cela se passe facilement et posément, devant les yeux des victimes consentantes ou indifférentes que nous sommes. Nous payons ici l’addition de la technique et de notre soumission. De Chateaubriand à Heidegger elle a été rappelée par tous les penseurs (voyez ici mes chroniques). C’est cette dépendance monotone qui nous rend incapables de nous défendre contre les jobards de l’économie et de l’administration qui aujourd’hui veulent faire de leur troupeau humain le bifteck de Soleil vert ou les esclaves en laisse électronique. Et le troupeau est volontaire, enthousiaste comme disait Céline avant juin 40.

Nous sommes donc à la veille d’une gigantesque extermination et d’un total arraisonnement. Et tout cela se passe facilement et posément, devant les yeux des victimes consentantes ou indifférentes que nous sommes. Nous payons ici l’addition de la technique et de notre soumission. De Chateaubriand à Heidegger elle a été rappelée par tous les penseurs (voyez ici mes chroniques). C’est cette dépendance monotone qui nous rend incapables de nous défendre contre les jobards de l’économie et de l’administration qui aujourd’hui veulent faire de leur troupeau humain le bifteck de Soleil vert ou les esclaves en laisse électronique. Et le troupeau est volontaire, enthousiaste comme disait Céline avant juin 40. Voilà pourquoi les parlements et les administrations ne seront arrêtés par rien. Et le troupeau renâclera peut-être trois minutes mais il se soumettra comme les autres fois sauf qu’ici ce sera global et simultané. Quant aux minorités rebelles (1% tout au plus) le moins que l’on puisse dire c’est qu’elles ne sont pas très agissantes…

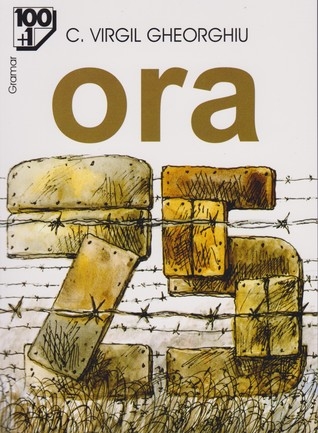

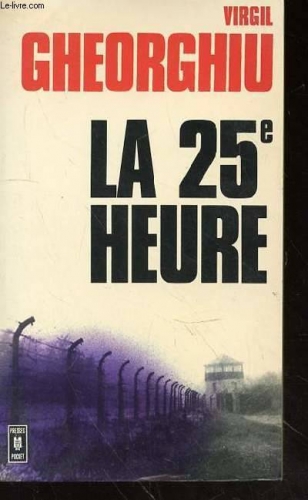

Voilà pourquoi les parlements et les administrations ne seront arrêtés par rien. Et le troupeau renâclera peut-être trois minutes mais il se soumettra comme les autres fois sauf qu’ici ce sera global et simultané. Quant aux minorités rebelles (1% tout au plus) le moins que l’on puisse dire c’est qu’elles ne sont pas très agissantes… Et comme Chateaubriand Gheorghiu rappelle :

Et comme Chateaubriand Gheorghiu rappelle :

Le livre qui vous est présenté, The Reawakening of Myth, est la suite de deux ouvrages : The Return of Myth et The Awakening of Myth. Le premier, The Return of Myth, a été publié en Serbie en 2010. Le livre initialement intitulé The Awakening of Myth a été, pour diverses raisons, intitulé par l'éditeur Towards the Post-History of the World et publié à Belgrade en 2013. The Return of Myth était un ouvrage assez volumineux, comptant plus de trois cents pages, composé de plusieurs livres de différents genres littéraires, comprenant aussi un recueil de poésie. Le deuxième livre était une sélection d'essais explorant et abordant divers topoi mythiques. Au risque de se donner un satisfecit, on pourrait dire que, dans ces derniers livres, l'auteur a exploré des domaines très divers : de la géographie et de l'histoire sacrée à l'histoire de l'art, de la géopolitique à la mythologie, de la "théorie hyperboréenne" à la technocratie, de "l'idée du centre" et de la notion que ce centre représente réellement quelque chose qui est maintenant perdu, à l'opposition moderne entre l'Orient et l'Occident. Towards the Post-History of the World se termine par un survol de l'Apocalypse chrétienne.

Le livre qui vous est présenté, The Reawakening of Myth, est la suite de deux ouvrages : The Return of Myth et The Awakening of Myth. Le premier, The Return of Myth, a été publié en Serbie en 2010. Le livre initialement intitulé The Awakening of Myth a été, pour diverses raisons, intitulé par l'éditeur Towards the Post-History of the World et publié à Belgrade en 2013. The Return of Myth était un ouvrage assez volumineux, comptant plus de trois cents pages, composé de plusieurs livres de différents genres littéraires, comprenant aussi un recueil de poésie. Le deuxième livre était une sélection d'essais explorant et abordant divers topoi mythiques. Au risque de se donner un satisfecit, on pourrait dire que, dans ces derniers livres, l'auteur a exploré des domaines très divers : de la géographie et de l'histoire sacrée à l'histoire de l'art, de la géopolitique à la mythologie, de la "théorie hyperboréenne" à la technocratie, de "l'idée du centre" et de la notion que ce centre représente réellement quelque chose qui est maintenant perdu, à l'opposition moderne entre l'Orient et l'Occident. Towards the Post-History of the World se termine par un survol de l'Apocalypse chrétienne.

Le XXe siècle n'a pas manqué d'érudits lucides et pénétrants du mythe. Il suffit de mentionner ici deux d'entre eux : le penseur et écrivain roumain Mircea Eliade, qui a surmonté le faux dualisme du sacré opposé au profane, car "il n'y a pas d'existence profane", et l'écrivain allemand Ernst Jünger, qui réfléchissait constamment au rapport entre les mondes mythique et historique. Rappelons quelques points de référence importants d’Eliade. Selon Eliade, les images, les symboles et les mythes qui ont été oubliés ou supprimés en Occident depuis le XIXe siècle nous révèlent les modalités les plus cachées de l'être humain. Le rôle spirituel des œuvres littéraires à l'époque moderne ? Elles ont préservé et transmis de nombreux mythes, bien que parfois sous une forme dégradée. Eliade a également souligné le fait que le regain d'intérêt pour le symbolisme et le mythe en Europe occidentale a coïncidé temporellement avec l'entrée des peuples asiatiques sur la scène historique, à commencer par la révolution de Sun Yat-sen. Par ailleurs, nous devons également au XXe siècle la découverte que toute connaissance "objective", "scientifique" n'est, en réalité, pour citer Alexandre Douguine, qu'"une variation particulière de la mythologie", et que "le développement et le progrès ont un caractère cyclique". En d'autres termes, le progrès - cette invention des modernes - n'est qu'illusoire. L'humanité, malgré tous les changements qu'elle a subis, reste essentiellement "telle qu'elle a toujours été". L'ère du positivisme et du matérialisme optimistes est terminée pour l’essentiel : "À sa place est venue une nouvelle compréhension des constructions mythologiques" et "la réhabilitation de ces diverses disciplines et sciences qui ont été trop hâtivement classées comme dépassées et primitives". Cette prise de conscience fait également s'effondrer le sentiment de suprématie ou de scepticisme à l'égard del’antique héritage de l'humanité et des civilisations du passé lointain (la soi-disant préhistoire). Notre époque n'est pas privilégiée par rapport aux autres époques de l'histoire humaine qui l'ont précédée. Ce serait plutôt l'inverse : nous sommes en présence d'une involution et d'un déclin spirituel patent.

Le XXe siècle n'a pas manqué d'érudits lucides et pénétrants du mythe. Il suffit de mentionner ici deux d'entre eux : le penseur et écrivain roumain Mircea Eliade, qui a surmonté le faux dualisme du sacré opposé au profane, car "il n'y a pas d'existence profane", et l'écrivain allemand Ernst Jünger, qui réfléchissait constamment au rapport entre les mondes mythique et historique. Rappelons quelques points de référence importants d’Eliade. Selon Eliade, les images, les symboles et les mythes qui ont été oubliés ou supprimés en Occident depuis le XIXe siècle nous révèlent les modalités les plus cachées de l'être humain. Le rôle spirituel des œuvres littéraires à l'époque moderne ? Elles ont préservé et transmis de nombreux mythes, bien que parfois sous une forme dégradée. Eliade a également souligné le fait que le regain d'intérêt pour le symbolisme et le mythe en Europe occidentale a coïncidé temporellement avec l'entrée des peuples asiatiques sur la scène historique, à commencer par la révolution de Sun Yat-sen. Par ailleurs, nous devons également au XXe siècle la découverte que toute connaissance "objective", "scientifique" n'est, en réalité, pour citer Alexandre Douguine, qu'"une variation particulière de la mythologie", et que "le développement et le progrès ont un caractère cyclique". En d'autres termes, le progrès - cette invention des modernes - n'est qu'illusoire. L'humanité, malgré tous les changements qu'elle a subis, reste essentiellement "telle qu'elle a toujours été". L'ère du positivisme et du matérialisme optimistes est terminée pour l’essentiel : "À sa place est venue une nouvelle compréhension des constructions mythologiques" et "la réhabilitation de ces diverses disciplines et sciences qui ont été trop hâtivement classées comme dépassées et primitives". Cette prise de conscience fait également s'effondrer le sentiment de suprématie ou de scepticisme à l'égard del’antique héritage de l'humanité et des civilisations du passé lointain (la soi-disant préhistoire). Notre époque n'est pas privilégiée par rapport aux autres époques de l'histoire humaine qui l'ont précédée. Ce serait plutôt l'inverse : nous sommes en présence d'une involution et d'un déclin spirituel patent.

Le livre qui s’offre maintenant aux lecteurs est une sorte de sélection d'écrits par le biais de laquelle Boris Nad se présente au public anglophone de manière plus complète que jamais. En fait, ce livre se compose de trois ouvrages, dont le premier est l'édition anglaise abrégée de The Return of Myth, publié à l'origine en 2016 à Melbourne, en Australie, par Manticore Press. Ce texte a été réédité et partiellement retraduit pour l'occasion et annexé à un texte non traduit auparavant, The Golden Fleece. La deuxième partie est un court roman, A Tale of Agartha, c'est-à-dire un récit du royaume souterrain qui a, pendant des milliers d'années, influencé de manière invisible et mystérieuse les événements à la surface de la Terre, l'histoire et le monde des nations. C'est l'un des grands mythes de l'Orient que l'auteur aborde de la manière caractéristique d'un écrivain : sous la forme d'un conte fantastique. La troisième partie de ce livre, Sacred History and the End of the World, complète les deux premières, comprenant des textes qui ont été laissés de côté dans l'édition anglaise précédente de Return of Myth ainsi que d'autres textes, non traduits et non publiés auparavant, dans lesquels il aborde des sujets connexes d'une manière extrêmement libre, à la façon d’un essayiste. Ces sujets comprennent, entre autres, la notion d'histoire sacrée, l'apparition de l'Antéchrist et la seconde venue du Christ (qui est d'une importance particulière pour le christianisme oriental), et les relations entre l'Orient et l'Occident. Cette dernière partie ne concerne pas seulement la crise de l'Occident, mais aussi la crise dans laquelle les sociétés (et civilisations) orientales sont de plus en plus impliquée dans une phase descendante - des crises qui, sans aucun doute, ont essentiellement la même racine spirituelle. Aujourd'hui plus que jamais, il est nécessaire que l'Est et l'Ouest se rapprochent plutôt que, comme cela a été le cas au cours de l'ère moderne (contrairement à certaines périodes historiques antérieures), de s'éloigner davantage l'un de l'autre et de se diviser. La première et nécessaire condition pour cela est que l'Est et l'Ouest se connaissent mieux et engagent enfin le dialogue (sinon, ils ne cesseront d’être en guerre).

Le livre qui s’offre maintenant aux lecteurs est une sorte de sélection d'écrits par le biais de laquelle Boris Nad se présente au public anglophone de manière plus complète que jamais. En fait, ce livre se compose de trois ouvrages, dont le premier est l'édition anglaise abrégée de The Return of Myth, publié à l'origine en 2016 à Melbourne, en Australie, par Manticore Press. Ce texte a été réédité et partiellement retraduit pour l'occasion et annexé à un texte non traduit auparavant, The Golden Fleece. La deuxième partie est un court roman, A Tale of Agartha, c'est-à-dire un récit du royaume souterrain qui a, pendant des milliers d'années, influencé de manière invisible et mystérieuse les événements à la surface de la Terre, l'histoire et le monde des nations. C'est l'un des grands mythes de l'Orient que l'auteur aborde de la manière caractéristique d'un écrivain : sous la forme d'un conte fantastique. La troisième partie de ce livre, Sacred History and the End of the World, complète les deux premières, comprenant des textes qui ont été laissés de côté dans l'édition anglaise précédente de Return of Myth ainsi que d'autres textes, non traduits et non publiés auparavant, dans lesquels il aborde des sujets connexes d'une manière extrêmement libre, à la façon d’un essayiste. Ces sujets comprennent, entre autres, la notion d'histoire sacrée, l'apparition de l'Antéchrist et la seconde venue du Christ (qui est d'une importance particulière pour le christianisme oriental), et les relations entre l'Orient et l'Occident. Cette dernière partie ne concerne pas seulement la crise de l'Occident, mais aussi la crise dans laquelle les sociétés (et civilisations) orientales sont de plus en plus impliquée dans une phase descendante - des crises qui, sans aucun doute, ont essentiellement la même racine spirituelle. Aujourd'hui plus que jamais, il est nécessaire que l'Est et l'Ouest se rapprochent plutôt que, comme cela a été le cas au cours de l'ère moderne (contrairement à certaines périodes historiques antérieures), de s'éloigner davantage l'un de l'autre et de se diviser. La première et nécessaire condition pour cela est que l'Est et l'Ouest se connaissent mieux et engagent enfin le dialogue (sinon, ils ne cesseront d’être en guerre).

La maison d'édition Diana propose la réimpression d'un essai de Marcel Gauchet "Droite/Gauche - histoire d'une dichotomie", enrichi d'une introduction de Marco Tarchi et d'une postface de l'auteur, annexe nécessaire à une publication datant déjà de 1992.

La maison d'édition Diana propose la réimpression d'un essai de Marcel Gauchet "Droite/Gauche - histoire d'une dichotomie", enrichi d'une introduction de Marco Tarchi et d'une postface de l'auteur, annexe nécessaire à une publication datant déjà de 1992. Les finalités, les contenus et les programmes changent mais l'"ordre de bataille" de la politique française reste formellement inchangé : dans un mélange de conflit et de fragmentation, les modérés et les alternances du centre continuent à gouverner, laissant "libre cours" aux doctrinaires des extrêmes et à un dualisme aussi élémentaire que manichéen, virulent et implacable.

Les finalités, les contenus et les programmes changent mais l'"ordre de bataille" de la politique française reste formellement inchangé : dans un mélange de conflit et de fragmentation, les modérés et les alternances du centre continuent à gouverner, laissant "libre cours" aux doctrinaires des extrêmes et à un dualisme aussi élémentaire que manichéen, virulent et implacable. Cette approche contraste avec celle "essentialiste" (identifiable, en grande partie, dans les écrits de Norberto Bobbio), qui échappe au test empirique d'une discrimination claire entre les deux catégories et n'explique pas les transformations que le passage du temps et l'évolution des circonstances ont imposées aux pratiques des partis et mouvements politiques traditionnellement placés dans l'un ou l'autre domaine.

Cette approche contraste avec celle "essentialiste" (identifiable, en grande partie, dans les écrits de Norberto Bobbio), qui échappe au test empirique d'une discrimination claire entre les deux catégories et n'explique pas les transformations que le passage du temps et l'évolution des circonstances ont imposées aux pratiques des partis et mouvements politiques traditionnellement placés dans l'un ou l'autre domaine.

L'homme qui plantait des arbres est un livre de Jean Giono dans lequel l’auteur se rend compte, comme en ces temps-ci, qu'il n’a que deux alliés qui ne le trahissent pas et qui lui sont toujours fidèles : Dieu et la nature.

L'homme qui plantait des arbres est un livre de Jean Giono dans lequel l’auteur se rend compte, comme en ces temps-ci, qu'il n’a que deux alliés qui ne le trahissent pas et qui lui sont toujours fidèles : Dieu et la nature. L'homme qui plantait des arbres, un berger provençal, personnage principal du livre, a travaillé humblement pendant 37 ans, en se penchant sur le sol pour planter des glands, même s'il savait que seuls 20 % d'entre eux deviendraient des chênes. Il a ainsi transformé des collines stériles en forêts de chênes et de hêtres. Il avait décidé d'atteindre ce but premier dans la vie sans se poser trop de questions sur sa réussite ou non. Mais la persévérance d'un homme simple, faite d'amour et de dévouement, durant toutes ces années, va conduire à révolutionner un lieu désert et abandonné en le transformant en un village orné de forêts et de ruisseaux.

L'homme qui plantait des arbres, un berger provençal, personnage principal du livre, a travaillé humblement pendant 37 ans, en se penchant sur le sol pour planter des glands, même s'il savait que seuls 20 % d'entre eux deviendraient des chênes. Il a ainsi transformé des collines stériles en forêts de chênes et de hêtres. Il avait décidé d'atteindre ce but premier dans la vie sans se poser trop de questions sur sa réussite ou non. Mais la persévérance d'un homme simple, faite d'amour et de dévouement, durant toutes ces années, va conduire à révolutionner un lieu désert et abandonné en le transformant en un village orné de forêts et de ruisseaux.

Vauban et le chemin de fer

Vauban et le chemin de fer

Quelques penseurs isolés contestent cette réduction. Parmi eux, en Italie, Francesco Tomatis, spécialiste de la philosophie de Schelling, s'est distingué avec son livre monumental, La via della montagna (Le chemin de la montagne), aujourd'hui en librairie chez Bompiani Editore, qui reprend une conception mystique de la pratique de l'alpinisme (686 pages, € 20,00). Selon Tomatis : "Grâce à la concentration en montagne des éléments de vie [...] ; ils sont utilisables [...] pour la régénération cyclique mais aussi innovante et évolutive de tout être vivant" (p. 9). Aller à la montagne ouvre à la connaissance, à condition toutefois de laisser dans la vallée des instances purement subjectivistes et volontaristes : "Personne ne peut ouvrir la voie de la montagne. Elle s'ouvre plutôt à nous" (p. 9), c’est-à-dire à ceux qui l'abordent avec humilité et audace, motivés par la recherche de l'original, dans la conscience de la mortalité constitutive de chaque entité. Celui qui marche sur les sentiers ou grimpe sur les parois verticales, s'il est animé par de telles intentions, peut vivre : "une conversion à la richesse foisonnante du monde de la montagne [...], une descente sur le versant ensoleillé [...], révolutionnaire et archétypale pour tout être vivant, précisément parce que le re-cordo de l'ascension extatique, perpétuellement vivant dans son vertige, dessine un simple "ça", bien réel et vide" (p. 10). La rencontre avec la multiplicité vivante de la montagne, révèle une connaissance qui dit la présence de la souveraineté dans chaque entité, en effet elle découvre dans la présence, au sens émirati, la seule façon de se donner au "supervectorat" (p. 10). C'est l'acquisition spontanée d'une vision verticale, qui transforme sans violence celui qui en est le porteur, le rendant ainsi en phase avec la métamorphose cyclique et toujours égale mais différente (semblable à ce qu’en disait Klages) de toute chose.

Quelques penseurs isolés contestent cette réduction. Parmi eux, en Italie, Francesco Tomatis, spécialiste de la philosophie de Schelling, s'est distingué avec son livre monumental, La via della montagna (Le chemin de la montagne), aujourd'hui en librairie chez Bompiani Editore, qui reprend une conception mystique de la pratique de l'alpinisme (686 pages, € 20,00). Selon Tomatis : "Grâce à la concentration en montagne des éléments de vie [...] ; ils sont utilisables [...] pour la régénération cyclique mais aussi innovante et évolutive de tout être vivant" (p. 9). Aller à la montagne ouvre à la connaissance, à condition toutefois de laisser dans la vallée des instances purement subjectivistes et volontaristes : "Personne ne peut ouvrir la voie de la montagne. Elle s'ouvre plutôt à nous" (p. 9), c’est-à-dire à ceux qui l'abordent avec humilité et audace, motivés par la recherche de l'original, dans la conscience de la mortalité constitutive de chaque entité. Celui qui marche sur les sentiers ou grimpe sur les parois verticales, s'il est animé par de telles intentions, peut vivre : "une conversion à la richesse foisonnante du monde de la montagne [...], une descente sur le versant ensoleillé [...], révolutionnaire et archétypale pour tout être vivant, précisément parce que le re-cordo de l'ascension extatique, perpétuellement vivant dans son vertige, dessine un simple "ça", bien réel et vide" (p. 10). La rencontre avec la multiplicité vivante de la montagne, révèle une connaissance qui dit la présence de la souveraineté dans chaque entité, en effet elle découvre dans la présence, au sens émirati, la seule façon de se donner au "supervectorat" (p. 10). C'est l'acquisition spontanée d'une vision verticale, qui transforme sans violence celui qui en est le porteur, le rendant ainsi en phase avec la métamorphose cyclique et toujours égale mais différente (semblable à ce qu’en disait Klages) de toute chose. La pratique de l'alpinisme se traduit, comme l'a rappelé René Daumal dans son Mont Analogue, en termes poétiques : un savoir qui s'applique dans une action, comme dans l'art entendu au sens traditionnel. Tomatis y explique, verum et factum convertuntur, réalisant la coïncidence entre l'ascension et la descente. La recherche spontanée de la divinité se manifeste dans la marche en montagne, elle donne lieu à une connaissance naïve, non achevée sur elle-même, se référant à autre chose, à l' « ultériorité hyperbolique » qui regarde à la verticale, exposée à la hauteur. Le livre se développe en deux parties, une partie ascendante et une partie descendante. L'itinéraire proposé semble structuré sur la voie épistrophique et hypostatique du néoplatonisme, car la "source nivelée" que l'on atteint verticalement est la même que celle qui, au retour, innerve, par sa présence, la vie multiforme de la montagne. L'ascension et la descente se développent autour de la montagne, symboliquement comprise comme axis mundi, suspendue entre la limite mortelle et la dimension verticale à laquelle nous tendons.

La pratique de l'alpinisme se traduit, comme l'a rappelé René Daumal dans son Mont Analogue, en termes poétiques : un savoir qui s'applique dans une action, comme dans l'art entendu au sens traditionnel. Tomatis y explique, verum et factum convertuntur, réalisant la coïncidence entre l'ascension et la descente. La recherche spontanée de la divinité se manifeste dans la marche en montagne, elle donne lieu à une connaissance naïve, non achevée sur elle-même, se référant à autre chose, à l' « ultériorité hyperbolique » qui regarde à la verticale, exposée à la hauteur. Le livre se développe en deux parties, une partie ascendante et une partie descendante. L'itinéraire proposé semble structuré sur la voie épistrophique et hypostatique du néoplatonisme, car la "source nivelée" que l'on atteint verticalement est la même que celle qui, au retour, innerve, par sa présence, la vie multiforme de la montagne. L'ascension et la descente se développent autour de la montagne, symboliquement comprise comme axis mundi, suspendue entre la limite mortelle et la dimension verticale à laquelle nous tendons.