Il est temps de dire "non" à l'Occident dans le domaine de la culture

Konstantin Malofeev

Source: https://katehon.com/node/81693?fbclid=IwAR3JlkCkB_d6BR2ocL2sO7pc5zXD5NLmKd61w0XMoZ-D6mMItiiCQwkfdC4

Comment créer en Russie notre propre Hollywood, débarrasser les programmes scolaires et universitaires d'une idéologie qui nous est étrangère et cesser de construire des villes laides et "manœuvrières" ?

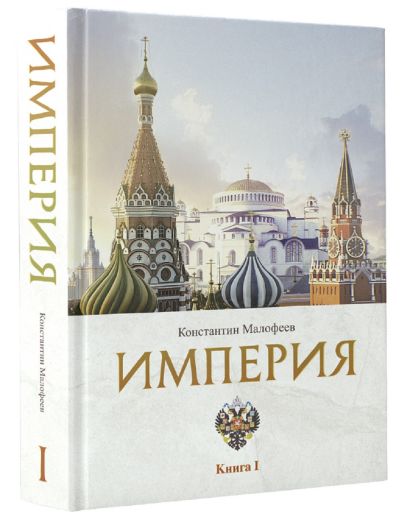

De quoi parle mon livre ?

Il s'agit d'une conception historiosophique du monde. Habituellement, les historiens montrent le monde comme une série d'événements politiques, sans donner l'importance de l'argent, que celui-ci a en réalité. Mais derrière tout processus historique, il y a toujours le capital.

Le livre Empire est un voyage historique de l'Antiquité à nos jours, mettant en scène la confrontation constante de deux visions du monde opposées. La civilisation de l'honneur - Empire et la civilisation de l'argent - Canaan.

Caractères latins au lieu de caractères cyrilliques ?

Une culture originale et distinctive est la plus grande réussite d'un peuple dans l'histoire. Chaque nation qui a assumé la mission historique d'Empire - Babyloniens, Perses, Grecs, Romains - a remporté des succès culturels exceptionnels et a créé sa propre civilisation.

Le peuple russe n'a pas fait exception : l'acceptation par la Russie de la mission de la Troisième Rome a entraîné un essor majestueux de sa culture. Après avoir subi un choc culturel occidentalisé sous l'influence des réformes de Pierre le Grand, l'Empire russe, surtout à partir du règne de l'empereur Nicolas Ier, commence à se tourner à nouveau vers les principes originels de l'orthodoxie, de l'autocratie et de la nationalité. Cette formule canonique a été exprimée pour la première fois par le comte Uvarov (tableau), ami d'enfance de l'empereur et ministre de l'éducation. Les slavophiles et F. M. Dostoïevski suivront le mouvement. Au début du règne de l'empereur Nicolas II, la Russie possédait l'une des plus grandes littératures, une grande musique, une architecture et une peinture distinctives, ainsi que les sciences exactes et humaines les plus avancées de l'histoire de l'humanité. Cette civilisation originale était imprégnée de l'esprit de l'orthodoxie.

Le régime bolchevique était, en un sens, une tentative désespérée de l'Occident d'empêcher la civilisation russe d'être enfin libérée de sa captivité occidentaliste. Tout ce qui parlait de l'identité russe - le style national dans l'architecture et la musique, les images de l'orthodoxie et de la nationalité - a été férocement détruit, les temples ont été dynamités, les poètes et les philosophes ont été bannis. Elle en arrive même à promouvoir la latinisation de l'écriture russe: "Seul l'alphabet latin correspond à la tâche du véritable internationalisme", proclament en 1932 les membres de l'"alliance internationale non nationale" (SAT), en la nommant "union internationale des nationalités". (SAT) qui se faisaient appeler Satan par l'homme de la rue.

Le cœur de la résurgence de l'empire

Mais la civilisation russe originelle était plus forte que les bolcheviks : elle a germé en URSS de l'intérieur, malgré l'opposition des dirigeants du Komintern. Les idées des Shmenovekhovites vaincus ont été reprises par le groupe de Zhdanov à Leningrad. Dans les années 1960, une décennie et demie après l'exécution des personnes impliquées dans l'"affaire Leningrad", le "Parti russe" a de nouveau parlé d'identité nationale : sa voix a été entendue de nouveau par les écrivains dévots, le peintre Ilya Glazunov, le compositeur Georgy Sviridov et bien d'autres. Après avoir survécu à la bacchanale de la russophobie pendant les années de la perestroïka et de l'eltsinisme, l'idée de l'identité russe gagne à nouveau en force ces jours-ci.

La popularité de la série télévisée Godunov, avec Sergei Bezrukov en vedette, confirme que les gens s'intéressaient beaucoup à l'histoire de l'État russe.

Non seulement cela, mais l'adieu de la civilisation russe à l'Occident semble n'avoir aucune alternative, même pour une partie de l'élite pro-occidentale. Canaan (c'est ainsi que j'appellerai la totalité des forces obscures de l'histoire du monde, dont les principaux signes sont la soif de richesse, la piété et la dépravation morale) est en train de tuer les restes de l'Europe, que Dostoïevski appelait autrefois "le pays des saintes merveilles". Sous nos yeux se forme un monstre totalitaire sodomite, qui a lancé une attaque contre les vestiges de la haute culture chrétienne européenne, désormais proclamée raciste. Par conséquent, en revenant aux idéaux de la Troisième Rome et de la Sainte Russie, nous créons également pour les chrétiens du monde entier une alternative aux non-valeurs du déclin de l'Occident.

Au sommet de la hiérarchie des valeurs culturelles devraient certainement figurer celles qui sont issues de l'orthodoxie. L'âge d'or de la littérature russe nous a donné Pouchkine et Gogol, Dostoïevski et Leskov. Tous les classiques russes sont imprégnés de l'esprit de l'orthodoxie. L'école soviétique l'a adapté du mieux qu'elle a pu aux pionniers et aux membres du Komsomol, tout en conservant les idéaux éthiques de bonté, d'amour et de loyauté. C'est sur cette base solide que nous devons construire notre politique publique culturelle. Les classiques russes, dans les nouvelles formes du XXIe siècle, devraient devenir le principal noyau culturel de l'Empire renaissant.

Du bagage du 20e siècle, nous devrions retirer la science-fiction soviétique originale dans le genre de l'utopie qui nous met sur la voie d'un avenir meilleur. À cet égard, il contraste fortement avec les dystopies occidentales dont le but est de démoraliser le public face à une "réinitialisation" totalitaire. Les gens peuvent plus facilement accepter un camp de concentration numérique, une pandémie meurtrière ou la domination des robots s'ils ont lu et regardé des histoires d'horreur sur ces sujets dès leur enfance. Au contraire, la fiction soviétique de Belyaev, Efremov, Bulychev et d'autres a créé des mondes d'un bel avenir, auxquels l'âme chrétienne russe a volontiers cru.

Notre pays est au centre de l'histoire du monde

La tradition orthodoxe, les classiques russes et la science-fiction soviétique nous distinguent et nous séparent du monde fou créé par le Canaan mondial. Le monde occidental n'est pas arrivé à son déclin actuel du jour au lendemain, aussi les éléments de la culture européenne des siècles passés, imprégnés de rébellion délibérée et de dépravation cananéenne, devraient être constamment dévalués : les références à ces éléments devraient être supprimées des programmes scolaires, et toute activité les promouvant - privée du soutien de l'État.

Les perceptions actuelles de la culture mondiale imposées par l'Occident, qui placent la Russie à la périphérie arriérée du soi-disant Nouveau Monde, doivent être complètement reconsidérées. La nouvelle vision de l'oekoumène culturel implique une vision de la Russie comme un empire majestueux de la Troisième Rome, le Kathekon, qui, selon les mots de l'apôtre Paul, retient le monde du mal. Son noyau sémantique devrait être l'idée de service à Dieu et à la patrie, portée par les millénaires.

Le nombre d'heures d'école devrait être réduit pour l'anglais adopté dans les anciennes colonies britanniques et les colonies américaines actuelles. La Russie est une civilisation distincte et ses enfants n'ont pas besoin de codes culturels étrangers. La place principale dans le programme scolaire devrait être accordée à l'histoire de la Russie et des empires précédents. Les écoliers russes des 16e et 17e siècles ont étudié une histoire claire et distincte depuis la création du monde - à travers l'Ancien Testament, la puissance d'Alexandre le Grand et l'Empire romain jusqu'aux temps modernes - comme l'histoire du Royaume établi par Dieu. L'histoire du monde s'est construite autour de l'Empire, et non autour de l'Occident comme c'est le cas aujourd'hui.

Cette déformation a commencé dans nos manuels scolaires à l'époque des historiens allemands invités en Russie par Pierre le Grand, et est devenue désastreuse à l'époque soviétique, lorsque le pamphlet de F. Engels L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État est devenu le fondement de l'historiosophie communiste.

Les écoliers russes doivent comprendre clairement qu'ils sont les héritiers de la gloire de l'Empire russe, du Royaume de Moscou, de l'ancienne Russie, de l'Empire de la Nouvelle et de l'Ancienne Rome, du Royaume d'Alexandre et de Cyrus et même de l'Ancien Empire de Babylone, Sumer et Akkad. Ce grand tableau de l'histoire humaine éduquera la prochaine génération de bâtisseurs d'empire, conscients de leur rôle décisif dans le destin du monde.

Pour donner aux écoliers une idée plus claire de la vie des empires du passé, les histoires de héros antiques devraient être ramenées à l'école, et le grec ancien et le latin devraient être ramenés dans les gymnases de sciences humaines. Toutefois, comme l'a montré l'histoire des dernières décennies de l'Empire russe, il ne suffit pas d'éduquer un citoyen uniquement sur des exemples élevés de culture classique. À côté du grec ancien et du latin, il convient d'accorder une place digne de ce nom à la langue slave de l'Église, dans laquelle, aujourd'hui encore, nous nous adressons à Dieu.

Le style russe en architecture vs. "gratte-ciel"

Faire appel au patrimoine russe en architecture est un énorme défi. Grâce aux politiques des empereurs Alexandre III et Nicolas II, le style russe distinctif a non seulement dominé de manière absolue la construction d'églises, mais a également trouvé de plus en plus d'applications (surtout en combinaison avec des éléments de l'Art nouveau) dans l'architecture civile - palais, bâtiments publics, maisons privées et villas. Son développement à son point culminant, atteint à la veille de 1917, a été artificiellement interrompu par le bolchevisme.

Le style russe est universel et peut servir de base à la construction de tous les types de bâtiments, tout comme le style arabe est clairement visible dans les gratte-ciel modernes de Dubaï, et le style chinois dans les gratte-ciel de Shanghai. L'expérience des gratte-ciel de Staline a montré que des éléments du style russe, tels que le chapiteau, peuvent également être appliqués à la construction de gratte-ciel. Le style russe devrait devenir la norme pour les infrastructures financées par les pouvoirs publics, telles que les bâtiments publics, les écoles et les musées, les gares et les stations de métro.

Les baraquements multifamiliaux, les "man-houses", doivent cesser d'être la norme du logement russe. L'attitude barbare envers les bâtiments historiques devrait être catégoriquement supprimée en Russie. La démolition des bâtiments construits avant 1917 devrait être totalement interdite. Ces bâtiments ne peuvent être reconstruits qu'avec un contrôle strict.

La fierté de la patrie

L'environnement urbain et rural de la Russie, en particulier ses régions spirituellement et culturellement significatives, doit être transformé de telle sorte qu'un séjour y soit une joie et soit associé à la connaissance de son histoire, à l'esprit de sa culture et à sa légende.

"Nous n'avons pas du tout le rêve d'avoir notre propre patrie. Et le rêve cosmopolite a poussé sur un sol nu..." a déploré Vasily Rozanov. - Étudier à Simbirsk - rien sur Sviyaga, sur la ville, sur les poètes autochtones (coutumes) - Aksakovs, Karamzin, Yazykov, sur la Volga - là déjà beau et grand. Étudier à Kostroma... rien - sur le monastère Ipatiev. Sur l'image miraculeuse de la Mère de Dieu (locale) Feodorovskaya - rien".

Cette absence de rêve de la patrie est, dans une plus large mesure encore, le talon d'Achille de la Russie contemporaine, un fait qui a été rendu particulièrement aigu par les événements de 2020, lorsque les citoyens russes, piégés par le coronavirus à l'intérieur des frontières du pays, ne savaient tout simplement pas où aller ni où trouver quoi que ce soit d'intéressant. Il ne fait aucun doute que le "tourisme" hédoniste cultivé par l'Occident comme une forme d'économie de consommation doit finir par céder la place à une exploration plus saine et plus passionnante de son pays d'origine. La Russie historique doit être à la fois un rêve, une légende, un Kitezh et un environnement accessible pour la contemplation, l'admiration et l'exploration. Et c'est cette unité avec la Mère Patrie qui devrait devenir la récréation préférée du peuple russe.

Une attention particulière doit être accordée à la politique monumentale du souvenir. La situation est anormale lorsque, d'une part, les villes russes sont couvertes de statues des organisateurs et des exécutants de la "terreur rouge" contre le peuple russe et que des rues et des places portent leur nom, alors que, d'autre part, les monuments aux fondateurs de l'État russe, détruits par les bolcheviks, n'ont toujours pas été restaurés et que les villes et les rues n'ont pas reçu leur nom historique. Il est dommage que Moscou n'ait pas de monuments à la mémoire des grands ducs Alexandre Nevsky, Ivan Kalita, Dmitry Donskoy et Ivan III, des tsars Ivan le Terrible, Mikhail Fedorovich et Alexei Mikhailovich, ou des empereurs Nicolas Ier et Alexandre III.

Comment créer "notre Hollywood" ?

Une renaissance de la culture russe devrait également avoir lieu dans le domaine de la cinématographie. Le cinéma russe commence à se développer fortement sous l'empereur Nicolas II, constituant une concurrence sérieuse pour le cinéma américain. Mais l'industrie cinématographique russe a été par le suite condamnée à exister dans les limites extrêmement restreintes de la politique culturelle officielle des autorités soviétiques.

Pourtant, cet élément russe était présent et dominant à la fois dans le cinéma historico-patriotique des années 1930 et 1950, et dans les dessins animés soviétiques de la même époque qui rivalisaient avec Disney quant à la forme impeccable et le contenu profondément national.

La Fédération de Russie a consacré des dizaines d'années d'argent public au cinéma, avec des résultats déplorables, finançant les inepties de la "classe créative" russophobe. Cette pratique doit cesser. Pour allouer des fonds publics, il faut une commande d'État strictement définie dans le domaine du cinéma - pour les films historiques-patriotiques et spirituels-moraux, le renforcement des familles, le fait d'avoir beaucoup d'enfants et les mariages précoces. Ces projets doivent être mis en œuvre dans la logique de la cinématographie de production avec un contrôle strict à toutes les étapes. Pour tout autre film qui ne relève pas du champ d'application de l'achat direct par l'État, il devrait y avoir un système de soutien à primes.

Le même principe de participation de l'État devrait s'appliquer à d'autres sphères culturelles socialement significatives telles que le théâtre, la littérature, la musique et les arts visuels. Il devrait y avoir partout des commandes d'État claires, fondées sur des valeurs, qui excluent la corruption. Et d'autre part, il devrait y avoir un système développé de prix à accorder et de concours d'État et de compétitions publiques qui soutiennent tout ce qui est brillant, vivant, vraiment réussi et en même temps existant dans la logique de la civilisation russe.

Comme l'a écrit I. Ilyin : "On peut faire appel à la vertu et à la loyauté ; on peut montrer et expliquer leurs avantages ; on peut interdire et punir les mauvaises actions. Mais le "royaume de Dieu" et la culture spirituelle ne naissent pas d'un ordre de l'État. Cela ne signifie pas que le gouvernement n'a "rien à faire", mais son travail se limite à assurer la liberté dans le droit, à prévenir toute entreprise mauvaise et tentatrice, à organiser l'éducation publique et à sélectionner les personnes de bonne volonté. C'est pour ces personnes de bonne volonté dans tous les domaines de la culture et de la science qu'un système de bourses d'État et de subventions devrait exister. Les scientifiques et les artistes qui ont obtenu des résultats d'importance nationale, voire internationale, devraient avoir la possibilité matérielle de se concentrer uniquement sur la recherche et la créativité.

Il est nécessaire de restaurer au niveau des codes culturels profonds la famille patriarcale forte et solidaire avec de nombreux enfants. C'est l'image d'une telle famille qui devrait devenir la référence pour le cinéma et la télévision existants, soutenus par l'État.

Goût - protection contre la vulgarité

La préservation du caractère élevé de la culture russe classique et l'opposition aux tentatives de la diffamer sont essentielles pour bien saisir les avantages de sa propre culture, la culture russe. Comme l'a souligné N. Karamzin : "Le Russe, au moins, devrait connaître son prix". L'éducation esthétique - musicale, artistique, littéraire - devrait devenir l'une des composantes importantes du processus éducatif dans les écoles et les universités. Les cours de littérature, de musique et de culture artistique devraient avoir pour objectif de développer le goût artistique des écoliers, qui devrait être façonné par une écoute attentive des œuvres des classiques de la musique russe et mondiale et par des visites régulières des principaux musées d'art de Russie, dont la priorité devrait être accordée aux excursions scolaires plutôt qu'à l'accueil de touristes étrangers. Un goût développé pour l'art est une protection naturelle contre la propagation du Sodome mondial moderne par le biais d'une culture de masse agressive et vulgaire sur Internet.

Le goût artistique doit être associé à l'ascétisme, caractéristique du chrétien, c'est-à-dire à une raisonnable retenue dans la consommation. Les publicités pour la consommation effrénée de crédits promue par le consumérisme occidental doivent être strictement réglementées, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, surtout lorsqu'elles touchent les enfants et les jeunes. En même temps, l'ascétisme n'implique pas la grisaille et la fadeur, mais la clarté et l'austérité, la recherche d'un minimum esthétiquement beau plutôt que d'un maximum vulgaire.

Le style impérial suggère l'introduction d'une étiquette stricte, notamment dans les espaces publics et dans le comportement entre les rangs de la fonction publique. Le retour au port de l'uniforme, non seulement pour les militaires, mais aussi pour les fonctionnaires, les enseignants et les étudiants, est nécessaire. Dans la sphère publique, il faut renoncer à la permissivité et au laisser-aller dans les discours et les écrits (y compris sur Internet), dans l'habillement et le comportement.

Il convient d'encourager les créateurs de mode russes et de favoriser toute utilisation de motifs folkloriques dans les vêtements de tous les jours. Diplômé d'Oxford, le Mahatma Gandhi, avocat londonien, a d'abord troqué son costume trois pièces pour la tenue traditionnelle indienne, avant de libérer l'Inde du colonialisme britannique.

Ligne de fond

La politique culturelle d'un empire renaissant doit, dans tous ses aspects, mettre l'accent sur l'idée d'identité et d'autarcie: l'Église orthodoxe, un Internet souverain, des commandes d'État dans le cinéma et la littérature, le soutien au grand art, un programme scolaire indépendant de l'Occident, un style impérial dans l'architecture et l'étiquette, un style russe dans l'habillement et la vie quotidienne. Un empire est toujours une civilisation distincte. Notre tâche est d'assurer par l'éducation et la culture la succession de ces traditions civilisationnelles et leur préservation pour les futures générations de créateurs et de guerriers de l'Empire. Ce n'est qu'alors que le monde pourra être sûr que, selon les mots de l'apôtre Paul, "le mystère de l'iniquité" ne se produira pas, puisque le Katechon, qui préserve le monde du mal, est toujours vivant et éveillé. Et le nom du Katechon, c'est la Russie.

Vous pouvez acheter le livre en cliquant sur le lien suivant: https://book24.ru/product/imperiya-kniga-pervaya-6044333/

Малофеев Константин Валерьевич: Империя. Книга первая

О товаре

Что такое translatio imperii? Какую традицию унаследовала Российская Империя от Ассирии, Персии и Рима? Какова миссия России в мировой истории?

Книга Константина Малофеева посвящена Империи, ее прошлому, настоящему и будущему. Автор исследует взаимодействие в мировой истории имперского начала, основанного на религиозно обоснованной власти, и начала торгово-финансового.

Перед читателем разворачивается грандиозная историческая панорама — Ассирия и Вавилон, Греция и Персия, Рим и Карфаген и так вплоть до нашего времени — крушение Российской Империи, взлет и падение советского проекта, установление современного миропорядка и попытки противодействия ему. Великие завоеватели, пророки и святые, торговые корпорации и банкирские дома действуют на этих страницах. В первом томе рассматривается период зарождения Империи до падения Константинополя в 1453 году.

Исследование, с одной стороны, базируется на лучших достижениях отечественной и мировой историографии, а с другой — предлагает оригинальные историософские идеи, десятилетиями разрабатывавшиеся автором. Книга будет интересна как специалистам-историкам, философам, политологам, экономистам, так и студентам и широкому кругу любителей истории.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Nous allons passer en revue un livre du philosophe français Denis Collin, qui, étant donné les connotations idéologiques et académiques de l'auteur, se situe quelque peu en dehors des courants avec lesquels nous, en tant qu'animateurs d'Hyperbola Janus, avons travaillé tout au long de notre carrière d'éditeur. Pour cette raison, il est également possible que nous soyons un peu moins réceptifs à certains aspects collatéraux de la pensée de Collin, qui a un fond marxiste bien que dans une ligne des plus hétérodoxes, et que nous soyons obligés de montrer nos positions face à certaines idées avec lesquelles nous ne coïncidons pas et avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Ce qui est évident et tout à fait évident et sur quoi nous sommes d'accord, c'est un rejet absolu et radical du mondialisme et de ses conséquences, qui sont totalement destructeurs et déshumanisants, et contre lesquels il n'y a pas de place pour les demi-mesures.

Nous allons passer en revue un livre du philosophe français Denis Collin, qui, étant donné les connotations idéologiques et académiques de l'auteur, se situe quelque peu en dehors des courants avec lesquels nous, en tant qu'animateurs d'Hyperbola Janus, avons travaillé tout au long de notre carrière d'éditeur. Pour cette raison, il est également possible que nous soyons un peu moins réceptifs à certains aspects collatéraux de la pensée de Collin, qui a un fond marxiste bien que dans une ligne des plus hétérodoxes, et que nous soyons obligés de montrer nos positions face à certaines idées avec lesquelles nous ne coïncidons pas et avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Ce qui est évident et tout à fait évident et sur quoi nous sommes d'accord, c'est un rejet absolu et radical du mondialisme et de ses conséquences, qui sont totalement destructeurs et déshumanisants, et contre lesquels il n'y a pas de place pour les demi-mesures.

Comme nous l'avons indiqué plus haut, dans la deuxième partie de l'ouvrage, le philosophe français analyse le phénomène historique du totalitarisme à travers l'œuvre classique de Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme, et tente une généalogie du concept depuis sa formulation originelle dans l'Italie de Mussolini jusqu'à nos jours en nous offrant une analyse comparative des aspects qui, selon Collin, caractérisent le national-socialisme allemand, le fascisme italien et le communisme soviétique. Chacun de ces régimes a utilisé différents moyens pour établir le contrôle social et la terreur, que ce soit par le racisme ou l'exploitation des travailleurs. Pour Denis Collin, Hannah Arendt a raison lorsqu'elle affirme que le totalitarisme ne correspond à aucune nation totalitaire, et que le totalitarisme naît sur les ruines de l'Etat et n'est pas un produit de l'Etat, c'est pourquoi les positions anti-étatistes n'empêcheront en rien la dérive totalitaire de notre époque. Collin insiste particulièrement sur le cas de l'URSS, où, au nom de l'émancipation humaine, l'exploitation des travailleurs était justifiée, et où les communistes eux-mêmes n'échappaient pas à la répression, comme le montrent les procès de Moscou de 1936-1938.

Comme nous l'avons indiqué plus haut, dans la deuxième partie de l'ouvrage, le philosophe français analyse le phénomène historique du totalitarisme à travers l'œuvre classique de Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme, et tente une généalogie du concept depuis sa formulation originelle dans l'Italie de Mussolini jusqu'à nos jours en nous offrant une analyse comparative des aspects qui, selon Collin, caractérisent le national-socialisme allemand, le fascisme italien et le communisme soviétique. Chacun de ces régimes a utilisé différents moyens pour établir le contrôle social et la terreur, que ce soit par le racisme ou l'exploitation des travailleurs. Pour Denis Collin, Hannah Arendt a raison lorsqu'elle affirme que le totalitarisme ne correspond à aucune nation totalitaire, et que le totalitarisme naît sur les ruines de l'Etat et n'est pas un produit de l'Etat, c'est pourquoi les positions anti-étatistes n'empêcheront en rien la dérive totalitaire de notre époque. Collin insiste particulièrement sur le cas de l'URSS, où, au nom de l'émancipation humaine, l'exploitation des travailleurs était justifiée, et où les communistes eux-mêmes n'échappaient pas à la répression, comme le montrent les procès de Moscou de 1936-1938.

L'un des postulats fondamentaux de la pensée de Gustave Le Bon peut se résumer à cette affirmation: l'irrationalité des masses, mues par le sentiment, donne toujours lieu, dans la sphère politique, à la recherche d'un chef. Ce constat ressort des pages de la nouvelle édition italienne de l'un des ouvrages capitaux du psychologue et sociologue français, Psychologie politique, reparu récemment en librairie grâce aux éditions OAKS et sous la direction de Francesco Ingravalle (pour les commandes :

L'un des postulats fondamentaux de la pensée de Gustave Le Bon peut se résumer à cette affirmation: l'irrationalité des masses, mues par le sentiment, donne toujours lieu, dans la sphère politique, à la recherche d'un chef. Ce constat ressort des pages de la nouvelle édition italienne de l'un des ouvrages capitaux du psychologue et sociologue français, Psychologie politique, reparu récemment en librairie grâce aux éditions OAKS et sous la direction de Francesco Ingravalle (pour les commandes :  Dans le deuxième livre, Le Bon traite des lois. Il affirme qu'elles ne sont rien d'autre que la formalisation de coutumes ataviques. L'homme politique qui voudrait s'y opposer vouerait son action à l'échec: "Les vrais motifs de l'action politique sont la peur, la haine, l'envie" (p. XIII). Dans les premières décennies du siècle dernier, la substitution de l'intérêt de classe au bien commun était la caractéristique la plus évidente de la contestation politique. Dans les pays latins en particulier, cela a ouvert la voie aux démagogues de différentes tendances. Dans le troisième livre, Le Bon insiste sur l'importance des élites et l'impartialité des processus de démocratisation de la vie politique, en soulignant le risque de voir profiter de cette situation des démagogues qui, en renforçant la crédulité des foules, en les stimulant "sentimentalement", répandent leur charisme par contagion mentale. Dans le quatrième livre, le socialisme est présenté par l'auteur comme une immanentisation du mysticisme chrétien, visant à atteindre le paradis sur terre, en partant "d'une hypothèse infondée: tous les maux dérivent du capitalisme" (p. XV).

Dans le deuxième livre, Le Bon traite des lois. Il affirme qu'elles ne sont rien d'autre que la formalisation de coutumes ataviques. L'homme politique qui voudrait s'y opposer vouerait son action à l'échec: "Les vrais motifs de l'action politique sont la peur, la haine, l'envie" (p. XIII). Dans les premières décennies du siècle dernier, la substitution de l'intérêt de classe au bien commun était la caractéristique la plus évidente de la contestation politique. Dans les pays latins en particulier, cela a ouvert la voie aux démagogues de différentes tendances. Dans le troisième livre, Le Bon insiste sur l'importance des élites et l'impartialité des processus de démocratisation de la vie politique, en soulignant le risque de voir profiter de cette situation des démagogues qui, en renforçant la crédulité des foules, en les stimulant "sentimentalement", répandent leur charisme par contagion mentale. Dans le quatrième livre, le socialisme est présenté par l'auteur comme une immanentisation du mysticisme chrétien, visant à atteindre le paradis sur terre, en partant "d'une hypothèse infondée: tous les maux dérivent du capitalisme" (p. XV).

Dans les cercles piétistes, il a rencontré sa femme et quelques futurs collaborateurs. Parmi eux se trouvait von Roon, qui l'a introduit dans le cercle du futur Wilhelm I. Son éducation politique et culturelle a eu un impact sur sa vie. Son éducation politique et culturelle culmine dans sa fréquentation du cercle conservateur animé par les frères von Gerlach. Il acquiert une expérience administrative au niveau municipal et provincial jusqu'à ce que, après l'accession de Wilhelm Ier au trône en 1862, il soit appelé à la Diète de Francfort en tant que représentant du souverain. Ses discours étaient caractérisés par un esprit anti-révolutionnaire et démontraient ses qualités oratoires incontestables, comme le montre le livre que nous présentons ici. L'art oratoire de Bismarck, tout en montrant en maints endroits la vaste culture du chancelier, avec des références à Goethe, Lessing, Schiller, Heine, son auteur préféré plus que tout autre, était direct: " il était fondé sur la franchise et l'attaque [...] au-delà de toute pratique rhétorique" (p. III). Il a toujours été conscient du lien entre les choix de politique intérieure et étrangère, en raison de son long séjour en tant qu'ambassadeur à Saint-Pétersbourg et, pour une période plus courte, à Paris. Il se trouvait dans la capitale française lorsqu'il a été rappelé par le nouveau monarque, qui lui a confié la chancellerie.

Dans les cercles piétistes, il a rencontré sa femme et quelques futurs collaborateurs. Parmi eux se trouvait von Roon, qui l'a introduit dans le cercle du futur Wilhelm I. Son éducation politique et culturelle a eu un impact sur sa vie. Son éducation politique et culturelle culmine dans sa fréquentation du cercle conservateur animé par les frères von Gerlach. Il acquiert une expérience administrative au niveau municipal et provincial jusqu'à ce que, après l'accession de Wilhelm Ier au trône en 1862, il soit appelé à la Diète de Francfort en tant que représentant du souverain. Ses discours étaient caractérisés par un esprit anti-révolutionnaire et démontraient ses qualités oratoires incontestables, comme le montre le livre que nous présentons ici. L'art oratoire de Bismarck, tout en montrant en maints endroits la vaste culture du chancelier, avec des références à Goethe, Lessing, Schiller, Heine, son auteur préféré plus que tout autre, était direct: " il était fondé sur la franchise et l'attaque [...] au-delà de toute pratique rhétorique" (p. III). Il a toujours été conscient du lien entre les choix de politique intérieure et étrangère, en raison de son long séjour en tant qu'ambassadeur à Saint-Pétersbourg et, pour une période plus courte, à Paris. Il se trouvait dans la capitale française lorsqu'il a été rappelé par le nouveau monarque, qui lui a confié la chancellerie.

Le Système à tuer les peuples, un livre publié en 1981, représente le mieux la partie destructive de sa pensée. Il cloue au pilori la société globale, ses représentations massives et unificatrices et l'idéologie égalitaire occidentale structurée comme un véritable système, bien que le récit général tente de nous dire autre chose : "L'opinion publique est l'alibi. Le Système l'utilise pour démontrer à quel point il est démocratique, comment il est basé sur le consensus et l'assentiment général". Sous couvert d'un cosmopolitisme tolérant, nous assisterions en fait à la destruction de toute spécificité et à l'affirmation d'une idéologie mondiale "qui arpente les couloirs des institutions internationales et s'exprime dans les programmes de tous les partis politiques importants de la planète".

Le Système à tuer les peuples, un livre publié en 1981, représente le mieux la partie destructive de sa pensée. Il cloue au pilori la société globale, ses représentations massives et unificatrices et l'idéologie égalitaire occidentale structurée comme un véritable système, bien que le récit général tente de nous dire autre chose : "L'opinion publique est l'alibi. Le Système l'utilise pour démontrer à quel point il est démocratique, comment il est basé sur le consensus et l'assentiment général". Sous couvert d'un cosmopolitisme tolérant, nous assisterions en fait à la destruction de toute spécificité et à l'affirmation d'une idéologie mondiale "qui arpente les couloirs des institutions internationales et s'exprime dans les programmes de tous les partis politiques importants de la planète".

Faye les assimile à des simulateurs de dissidence, fonctionnels à un néo-totalitarisme qui a besoin de ces faux concurrents et les nourrit presque. C'est pourquoi il espère l'entrée en scène du révolutionnaire qui - contrairement au rebelle - considère les idées comme des moyens et non comme des fins, qui n'ont donc de véracité que si elles sont subordonnées à leur efficacité. Et sur le terrain, il n'identifie que deux projets révolutionnaires, tous deux archéo-futuristes mais incompatibles: celui des musulmans (le "partisan" sans frontières, pour citer Schmitt) qui vise la conquête planétaire et avec le même rôle que le révolutionnaire marxiste du 20ème siècle, et celui qui œuvre pour la reconquête européenne.

Faye les assimile à des simulateurs de dissidence, fonctionnels à un néo-totalitarisme qui a besoin de ces faux concurrents et les nourrit presque. C'est pourquoi il espère l'entrée en scène du révolutionnaire qui - contrairement au rebelle - considère les idées comme des moyens et non comme des fins, qui n'ont donc de véracité que si elles sont subordonnées à leur efficacité. Et sur le terrain, il n'identifie que deux projets révolutionnaires, tous deux archéo-futuristes mais incompatibles: celui des musulmans (le "partisan" sans frontières, pour citer Schmitt) qui vise la conquête planétaire et avec le même rôle que le révolutionnaire marxiste du 20ème siècle, et celui qui œuvre pour la reconquête européenne.

L'anguille de la littérature mondiale. Oui, Mishima est une anguille. Vous pensez l'avoir attrapé et puis, rien !, il s'éclipse et vous vous retrouvez les mains vides. C'est ce qui se passe si vous voulez clouer son travail à une définition qui le réduit à une boîte de conserve avec une étiquette. Mais ce que son art a pu produire en l'espace de vingt-cinq ans ne peut se résumer à quelques formules commodes. L'énigme de Mishima continue. Ceci est confirmé par un roman inédit en Italie qui est sorti dans nos librairies le 31 mars.

L'anguille de la littérature mondiale. Oui, Mishima est une anguille. Vous pensez l'avoir attrapé et puis, rien !, il s'éclipse et vous vous retrouvez les mains vides. C'est ce qui se passe si vous voulez clouer son travail à une définition qui le réduit à une boîte de conserve avec une étiquette. Mais ce que son art a pu produire en l'espace de vingt-cinq ans ne peut se résumer à quelques formules commodes. L'énigme de Mishima continue. Ceci est confirmé par un roman inédit en Italie qui est sorti dans nos librairies le 31 mars.

Cela dit, il va presque sans dire que l'ouvrage de Moeller van den Bruck n'est en aucun cas un livre "nazi". Le national-socialisme est un phénomène ultérieur, que l'auteur du Troisième Reich ne pouvait pas connaître. Certes, le nazisme s'est approprié le concept et l'expression, mais Moeller ne pouvait rien y faire, car il était déjà mort. En outre, les premières expressions du national-socialisme en tant que mouvement organisé indiquaient déjà une incompatibilité spirituelle avec l'approche révolutionnaire-conservatrice de l'auteur examiné ici. L'approche grossièrement matérialiste et raciste qui conduira Hitler et ses partisans au massacre des Juifs, des Slaves et d'autres groupes ethniques n'a rien à voir avec la "révolution conservatrice", comme nous l'avons déjà montré dans notre travail sur Oswald Spengler, une figure parallèle à celle de Moeller à certains égards et qui lui est apparentée. A l'opposé du matérialisme raciste des hitlériens, notre auteur adopte une approche nationaliste, traditionnelle et spiritualiste : c'est la nation allemande humiliée et en manque d'espace pour ses soixante millions d'âmes (selon la démographie de l'époque, les années 1920). C'est la nation, et non la race maîtresse, qui est en jeu. C'est la nation, vaincue et de surcroîts trompés par les puissances victorieuses qui ont imposé le Traité de Versailles, qui doit reprendre son destin en main.

Cela dit, il va presque sans dire que l'ouvrage de Moeller van den Bruck n'est en aucun cas un livre "nazi". Le national-socialisme est un phénomène ultérieur, que l'auteur du Troisième Reich ne pouvait pas connaître. Certes, le nazisme s'est approprié le concept et l'expression, mais Moeller ne pouvait rien y faire, car il était déjà mort. En outre, les premières expressions du national-socialisme en tant que mouvement organisé indiquaient déjà une incompatibilité spirituelle avec l'approche révolutionnaire-conservatrice de l'auteur examiné ici. L'approche grossièrement matérialiste et raciste qui conduira Hitler et ses partisans au massacre des Juifs, des Slaves et d'autres groupes ethniques n'a rien à voir avec la "révolution conservatrice", comme nous l'avons déjà montré dans notre travail sur Oswald Spengler, une figure parallèle à celle de Moeller à certains égards et qui lui est apparentée. A l'opposé du matérialisme raciste des hitlériens, notre auteur adopte une approche nationaliste, traditionnelle et spiritualiste : c'est la nation allemande humiliée et en manque d'espace pour ses soixante millions d'âmes (selon la démographie de l'époque, les années 1920). C'est la nation, et non la race maîtresse, qui est en jeu. C'est la nation, vaincue et de surcroîts trompés par les puissances victorieuses qui ont imposé le Traité de Versailles, qui doit reprendre son destin en main.

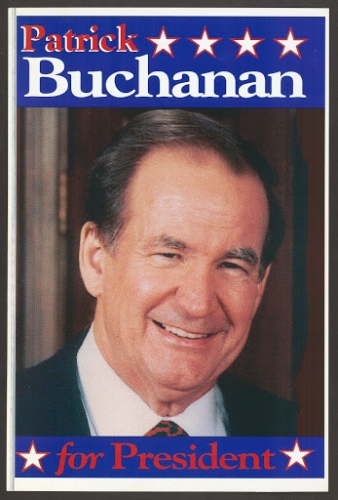

Le populisme n'est pas un ennemi à abattre. Bien que la formulation officielle mette à l'index le populiste, coupable de remuer démagogiquement des questions de grand impact pour tenter d'attirer l'attention et le consensus du peuple, si l'on consulte l'encyclopédie, on constate que, lorsqu'on parle de populisme, on se réfère à des "tendances ou mouvements politiques développés dans des domaines et des contextes différents (...) qui peuvent être attribuées à une représentation idéalisée du "peuple" et à l'exaltation de ce dernier comme porteur d'instances et de valeurs positives (principalement traditionnelles), par opposition aux défauts et à la corruption des élites. Parmi ces traits communs, la tendance à dévaloriser les formes et les procédures de la démocratie représentative, en privilégiant les modalités de type plébiscitaire, et l'opposition des nouveaux leaders charismatiques aux partis et aux représentants de la classe politique traditionnelle ont souvent pris une importance politique particulière".

Le populisme n'est pas un ennemi à abattre. Bien que la formulation officielle mette à l'index le populiste, coupable de remuer démagogiquement des questions de grand impact pour tenter d'attirer l'attention et le consensus du peuple, si l'on consulte l'encyclopédie, on constate que, lorsqu'on parle de populisme, on se réfère à des "tendances ou mouvements politiques développés dans des domaines et des contextes différents (...) qui peuvent être attribuées à une représentation idéalisée du "peuple" et à l'exaltation de ce dernier comme porteur d'instances et de valeurs positives (principalement traditionnelles), par opposition aux défauts et à la corruption des élites. Parmi ces traits communs, la tendance à dévaloriser les formes et les procédures de la démocratie représentative, en privilégiant les modalités de type plébiscitaire, et l'opposition des nouveaux leaders charismatiques aux partis et aux représentants de la classe politique traditionnelle ont souvent pris une importance politique particulière".