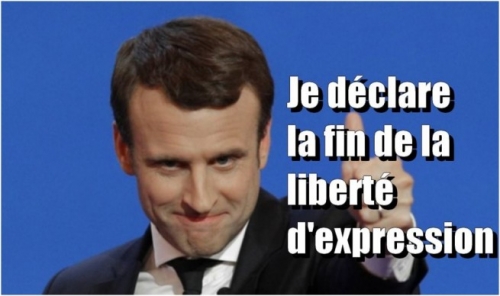

Le nouvel ouvrage de Michel Drac intrigue autant par son titre que par sa couverture. Conçue par Manu DeLille, elle s’inspire de l’artiste contemporain Andy Warhol : on y voit cinq portraits multicolorés du jeune et sémillant président de l’Hexagone. Quant au titre, Voir Macron, il s’agit d’une interrogation sur les actions à venir du nouveau dirigeant français.

Bien que ce livre soit dédié « aux fainéants, aux cyniques, aux extrêmes » – il aurait pu l’être aussi à tous ceux qui dans les gares « ne sont rien », ce n’est pas le premier pamphlet contre l’ancien secrétaire général adjoint de l’Élysée aux temps de « Flamby». Michel Drac prévient qu’il « n’a rien contre Macron en tant que personne. En fait, c’est le contraire : le nouveau Président ne nous fait pas honte. Il n’a pas l’attitude d’un agité (Sarkozy), et ses discours ne rassemblent pas à de mauvaises rédactions de troisième (Hollande). Le problème, ce n’est pas Macron. C’est le système derrière lui (p. 140) ».

Bien que ce livre soit dédié « aux fainéants, aux cyniques, aux extrêmes » – il aurait pu l’être aussi à tous ceux qui dans les gares « ne sont rien », ce n’est pas le premier pamphlet contre l’ancien secrétaire général adjoint de l’Élysée aux temps de « Flamby». Michel Drac prévient qu’il « n’a rien contre Macron en tant que personne. En fait, c’est le contraire : le nouveau Président ne nous fait pas honte. Il n’a pas l’attitude d’un agité (Sarkozy), et ses discours ne rassemblent pas à de mauvaises rédactions de troisième (Hollande). Le problème, ce n’est pas Macron. C’est le système derrière lui (p. 140) ».

L’État a retrouvé une tenue certaine. Contrairement à ces deux prédécesseurs immédiats, la communication est maîtrisée, les journalistes mis à l’écart, les ministres ne se tirent pas – pour l’instant ! – dans les pattes, les entourages sont professionnels et assez compétents, et la fameuse rivalité Élysée – Matignon se trouve atténuée par l’existence de conseillers communs. Il faut reconnaître qu’Emmanuel Macron a bien observé François Hollande afin de ne répéter le même comportement. Constater le professionnalisme de Macron et de son équipe ne signifie pas approuver son comportement, ses propos et son action politique. « Macron a un côté violent. Ce type a qualifié son opposition de “ foyer infectieux ”, imposé un mandat impératif à ses députés, engueulé le chef d’état-major des armées, expliqué que “ la politique c’est mystique ”, prôné une présidence “ jupitérienne ”, jugé que la France était “ en deuil d’un roi ” (p. 78). » Quel serait son dessein ? « Rendre le monde intégré, donc hyper-complexe. Le rendre incontournable en étant le seul capable de gérer cette hyper-complexité (p. 194). »

Deviner les prochaines lignes de fractures

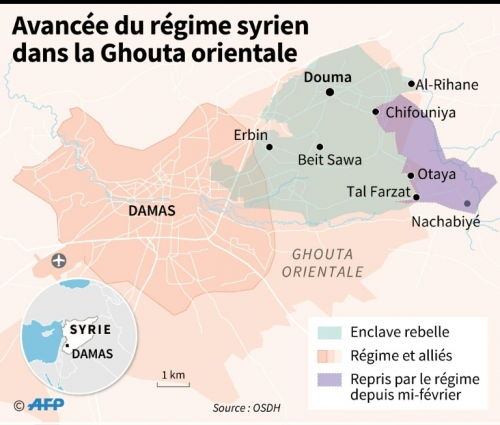

De quoi traite Voir Macron ? Le sous-titre aide à comprendre : « Huit scénarios pour un quinquennat ». Tout en laissant ouvert le vaste champ des possibles, Michel Drac émet huit hypothèses de crises variées entre 2018 et 2022, voire au-delà. Il part de « trois incertitudes majeures : – Vers un resserrement monétaire brutal ? – La zone euro va-t-elle exploser ? – Vers une ou plusieurs grandes guerres avant 2022 ? (p. 93) ». Inimaginable à l’heure actuelle, ce dernier point semble toutefois le plus probable, sinon pourquoi Macron se démènerait-il autant auprès de l’opinion avec son stupide projet de « Service national universel », un substitut de mobilisation générale de la population non pas contre l’islamisme, mais plutôt contre la Russie, la Syrie et leurs alliés ?

La présidence soi-disant « jupitérienne » cache une « débâcle de la pensée (p. 12) ». Exemple de cet effondrement intellectuel, le débat de l’entre-deux-tours du 3 mai 2017 fut « le choc des néants. Macron, c’est le vide dans la continuité. Le Pen, c’est la rupture qui ne va nulle part. Le vide dans la continuité est plus rassurant : il gagne (p. 10) ». Élu président, Macron hérite de pesanteurs dont il ne peut ni ne veut se défaire. « Notre monde est totalement intégré. Des enchaînements de causalités impossibles à anticiper peuvent répercuter une onde de choc d’un bout à l’autre de la structure globale (p. 173). » Par conséquent, « les crises financières sont le mode de régulation ultime d’un système financier structurellement déséquilibré (p. 37) ». C’est au cours des années 1980 que « les marchés financiers renforcent leur capacité à peser sur la politique économique des États-nations (p. 35) ». Le premier scénario, le plus plausible, celui de la « mort douce », « est un scénario de stabilité planétaire. […] Les élites mondialisées sont relativement intégrées, elles font collectivement le choix de la paix (p. 108) ». Si c’est le cas, Michel Drac pense que « Paris n’a […] pas besoin de choisir entre Washington et Berlin (p. 109) ». Michel Drac soulève un dilemme pour nos gouvernants. « Depuis 2010, la France a resserré son alliance avec la Grande-Bretagne. Mais dans le même temps, Paris suit l’Allemagne dans l’Euroland. Macron devra peut-être choisir entre Londres et Berlin (p. 56). » Ce choix éventuel n’est pas binaire. Il faut rappeler que « la politique étrangère française est sous influence des États-Unis et de leurs associés, Grande-Bretagne et Israël. Mais seulement dans une certaine mesure (p. 52) ». La réalité est encore plus complexe. À la Conférence annuelle sur la sécurité de Munich, la ministresse allemande de la Défense a déclaré, le 16 février dernier, que « nous voulons rester transatlantiques et en même temps devenir plus européens (dans Le Figaro des 17 – 18 février 2018) ». Ces propos ambigus témoignent de l’atlantisme de la CDU – CSU et leur rejet implicite de toute véritable coopération politique européenne qui pourrait se révéler à terme capable de s’émanciper de la tutelle étatsunienne.

Un pessimisme certain imprègne les scénari diplomatiques pour la Gâteuse républicaine hexagonale. Dans l’un d’eux, « la politique euro-salafiste se conclut par un désastre complet. La France a cessé d’être une puissance mondiale aux yeux des classes dirigeantes de la planète. C’est maintenant une puissance régionale dont le rayonnement ne dépasse pas l’Europe, la Méditerranée occidentale et l’Afrique occidentale. Et cela malgré l’étendue de son domaine maritime et des armes nucléaires. Hors de sa zone d’influence restreinte, Paris n’existe plus que comme supplétif des États-Unis (p. 106) ». Michel Drac insiste sur la souveraineté très limitée de l’Hexagone qui « n’est plus un pays indépendant. Sa politique étrangère est définie entre Washington, Londres, Bruxelles – OTAN et tel-Aviv. Sa politique économique est décidée à Berlin. Sa législation est dictée par la Commission européenne (p. 86) ». Que fera Macron s’il doit choisir entre un pôle atlantique et un autre continental, entre Washington (et plus secondairement Londres) et Berlin ? Nul ne le sait. Devant la montée en puissance irrésistible des États extrême-orientaux (Chine, Inde, Singapour, Corée du Nord) qui contrarie la domination planétaire des États-Unis, la France « doit choisir entre la neutralité et la vassalité. Si elle se reconnaît vassale des États-Unis, elle sauvera peut-être ses intérêts impérialistes en Afrique. Mais elle risque d’être entraînée dans des combats périlleux au service d’un suzerain déloyal. Si elle choisit la neutralité, elle devra le faire en lien avec les autres Européens (p. 49) ».

Un pessimisme certain imprègne les scénari diplomatiques pour la Gâteuse républicaine hexagonale. Dans l’un d’eux, « la politique euro-salafiste se conclut par un désastre complet. La France a cessé d’être une puissance mondiale aux yeux des classes dirigeantes de la planète. C’est maintenant une puissance régionale dont le rayonnement ne dépasse pas l’Europe, la Méditerranée occidentale et l’Afrique occidentale. Et cela malgré l’étendue de son domaine maritime et des armes nucléaires. Hors de sa zone d’influence restreinte, Paris n’existe plus que comme supplétif des États-Unis (p. 106) ». Michel Drac insiste sur la souveraineté très limitée de l’Hexagone qui « n’est plus un pays indépendant. Sa politique étrangère est définie entre Washington, Londres, Bruxelles – OTAN et tel-Aviv. Sa politique économique est décidée à Berlin. Sa législation est dictée par la Commission européenne (p. 86) ». Que fera Macron s’il doit choisir entre un pôle atlantique et un autre continental, entre Washington (et plus secondairement Londres) et Berlin ? Nul ne le sait. Devant la montée en puissance irrésistible des États extrême-orientaux (Chine, Inde, Singapour, Corée du Nord) qui contrarie la domination planétaire des États-Unis, la France « doit choisir entre la neutralité et la vassalité. Si elle se reconnaît vassale des États-Unis, elle sauvera peut-être ses intérêts impérialistes en Afrique. Mais elle risque d’être entraînée dans des combats périlleux au service d’un suzerain déloyal. Si elle choisit la neutralité, elle devra le faire en lien avec les autres Européens (p. 49) ».

L’Europe sous emprise atlantiste

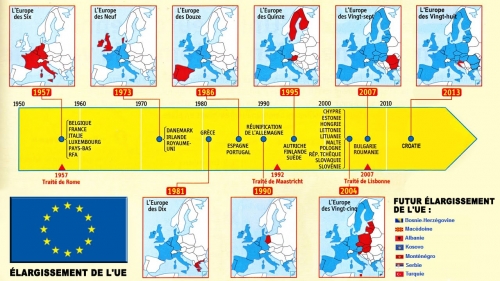

Or l’ensemble européen est bien mal en point. Très tôt, « les Anglo-Saxons ont choisi de soutenir la construction européenne pour la détourner (p. 180) ». N’oublions jamais qu’« en profondeur, c’est l’emprise étatsunienne qui explique l’incapacité des États européens à reconquérir leur souveraineté (p. 150) ». Certes, « Madrid se méfie des États-Unis depuis que le rôle de la CIA dans l’indépendantisme catalan a été mis en lumière (p. 170) ». Il pourrait aussi mentionner le jeu fort trouble des agences de Sa Gracieuse Majesté. Néanmoins, avec Donald Trump à la Maison Blanche, de nombreuses rivalités internes minent le « bloc anglo-saxon ». Aux États-Unis, « les milieux d’affaires se déchirent entre capitalisme industriel, capitalisme financier et acteurs de la nouvelle économie (p. 131). » Mieux encore, Michel Drac pronostique que la politique de Trump « sera déterminée par l’évolution erratique des rapports de force à l’intérieur des oligarchies étatsuniennes. L’opposition frontale entre capitalisme bancaire mondialisé et capitalisme industriel américain se complique de nombreuses lignes de fractures. Il y a des bureaucraties rivales, des groupes ethniques rivaux, des réseaux financiers et entrepreneuriaux en compétition (p. 83) ». Quant à l’actuelle Union pseudo-européenne, elle est surtout « pilotée en vue des enjeux de court terme et pour la protection des situations acquises (p. 24) ». Il est vrai que l’entité de Bruxelles « a tendance à se réduire à sa technostructure. Comme projet politique, elle est évanescente. Deux pôles de puissance se sont constitués. D’un côté, des institutions bureaucratiques centralisatrices, Commission et Banque centrale. De l’autre, des institutions interétatiques, Eurogroupe et Conseil européen. Le premier pôle donne l’illusion de la primauté. En réalité, les États-nations lui confient le rôle de père Fouettard. Les décisions économiques sont prises par l’Eurogroupe : renégociation permanente entre États égoïstes (p. 81) ».

Pour qui suit Michel Drac à travers ses ouvrages, ses conférences et ses interventions sur sa chaîne YouTube, sa critique de l’euro prime sur d’autres considérations plus politiques. Il faut néanmoins lui reconnaître son pragmatisme puisqu’il conclut l’une de ses prévisions de manière optimiste. « Dix ans plus tard, la Confédération européenne fait ratifier sa Constitution par des référendums simultanés dans les dix-sept États-membres (p. 158). » Dans « Euro 2.0 », l’auteur imagine l’Italie émettre une nouvelle monnaie nationale, l’« eurolire » en réponse au Diktat de la monnaie unique. Répliquant à cette décision, la Lombardie, puis la Vénétie fondent le ducat pendant que la Sicile revendique son auto-détermination. C’est une possibilité, difficilement compréhensible pour les Français, en raison de l’unité récente de la péninsule. « L’Italie, explique Luigi Di Maio, chef parlementaire du Mouvement Cinq Étoiles, c’est en réalité une vingtaine de pays très différents, et peut-être même plus (dans Le Monde du 16 février 2018). »

Dans ce contexte volatile, à l’hiver 2019, la conférence du Mont-Tremblant au Québec des grands argentiers du monde décide que « ces monnaies seront entièrement dématérialisées, les paiements s’effectuant par téléphone portable (p. 125) », mesures que proposait l’économiste gréco-australien Yanis Varoufakis quand il était ministre des Finances d’Athènes et cherchait à s’opposer aux créanciers de la Grèce par dès règlements novateurs. Résultat, « l’euro sera la monnaie des échanges extérieurs et inter-régionaux. Les monnaies régionales seront réservées aux échanges intra-régions. Elles pourront être dévaluées par rapport à l’euro (p. 121) ».

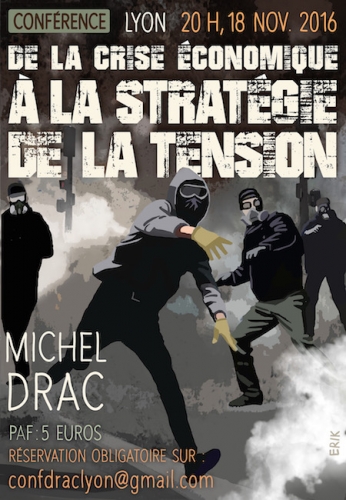

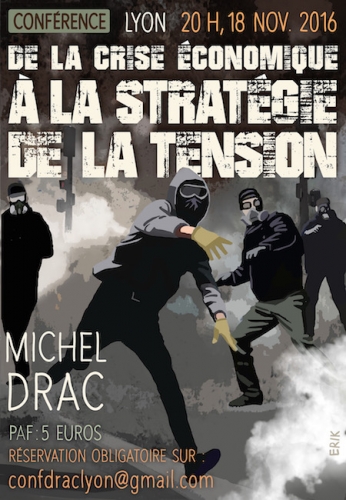

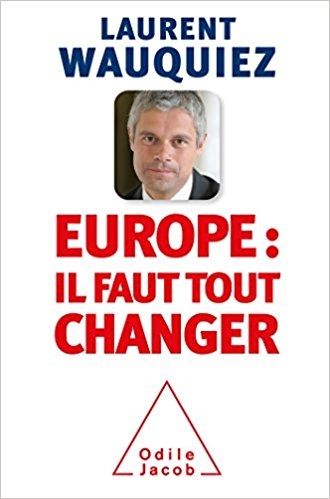

La « stratégie de la tension » et les autres manipulations terroristes plus ou moins sous faux-drapeau contribuent aux moments de crise majeure. Celles-ci se préparent au cœur de divers cénacles intérieurs (les services secrets français) ou extérieurs (les officines anglo-saxonnes, mais pas seulement…). Michel Drac envisage par exemple la CIA inciter son vieux complice, Cosa Nostra, à soutenir l’indépendantisme sicilien tandis que le gouvernement italien très anti-euro obtient le soutien, direct ou non, de la City de Londres, ce qui attise les tensions financières (et même politiques) entre Londres et Berlin. Londres et Washington choisissent finalement l’explosion de la monnaie unique européenne afin de briser nette toute puissance européenne émergente. Comment dans ces circonstances peut se positionner Macron qui se veut en même temps proche des protagonistes ? De son choix dépendra l’avenir du projet européen. « Le point de rupture est proche. De trois choses l’une. Ou bien l’euro engendre un super-État européen. Ou bien la zone explose. Ou bien une combinaison des deux : le super-État naît, mais restreint à certains membres de la zone. Allemagne et périphérie, peut-être avec la France. Mais pas avec l’Europe du Sud (p. 46). » Cette dernière correspond assez bien aux thèses de Laurent Wauquiez avancées dans son essai de 2014, Europe : il faut tout changer. Laurent Wauquiez devient d’ailleurs le Premier ministre de Macron dans une nouvelle cohabitation dans l’une des hypothèses envisagées.

La « stratégie de la tension » et les autres manipulations terroristes plus ou moins sous faux-drapeau contribuent aux moments de crise majeure. Celles-ci se préparent au cœur de divers cénacles intérieurs (les services secrets français) ou extérieurs (les officines anglo-saxonnes, mais pas seulement…). Michel Drac envisage par exemple la CIA inciter son vieux complice, Cosa Nostra, à soutenir l’indépendantisme sicilien tandis que le gouvernement italien très anti-euro obtient le soutien, direct ou non, de la City de Londres, ce qui attise les tensions financières (et même politiques) entre Londres et Berlin. Londres et Washington choisissent finalement l’explosion de la monnaie unique européenne afin de briser nette toute puissance européenne émergente. Comment dans ces circonstances peut se positionner Macron qui se veut en même temps proche des protagonistes ? De son choix dépendra l’avenir du projet européen. « Le point de rupture est proche. De trois choses l’une. Ou bien l’euro engendre un super-État européen. Ou bien la zone explose. Ou bien une combinaison des deux : le super-État naît, mais restreint à certains membres de la zone. Allemagne et périphérie, peut-être avec la France. Mais pas avec l’Europe du Sud (p. 46). » Cette dernière correspond assez bien aux thèses de Laurent Wauquiez avancées dans son essai de 2014, Europe : il faut tout changer. Laurent Wauquiez devient d’ailleurs le Premier ministre de Macron dans une nouvelle cohabitation dans l’une des hypothèses envisagées.

Quels enjeux politico-sociaux ?

Dans une autre, Michel Drac parie sur le retour en politique de Marion Maréchal – Le Pen qui réunit autour d’elle l’aile droite des Républicains, les souverainistes et les frontistes, avant d’accéder à Matignon, toujours dans le cadre d’une cohabitation. L’égérie de la droite en loden reviendra-t-elle ? Pas certain après cinq années d’engagement difficile et exténuant… Cette incroyable cohabitation serait la conséquence du déferlement massif de populations extra-européennes sur le Vieux Continent et aux sanglantes troubles qui en découleraient. On s’approche du gouffre. Déjà, « la République devient grotesque. Elle reconnaît le Conseil représentatif des associations noires, mais interdit l’usage juridique du mot race. Le Blanc et le Noir n’existent pas, sauf le Noir. Absurde. L’antiracisme rend fou (p. 69) ». Cela ne l’empêche pas de se méfier d’« une nouvelle droite européiste anti-immigration (p. 90) » animé par le détonnant maire de Béziers, Robert Ménard. Regrettons que Michel Drac traite à plusieurs reprises des groupes dissidents en France, en Italie et en Ukraine d’« extrême droite ». C’est dommageable et inutile. C’est à se demander s’il ne chercherait pas à obtenir une invitation au prochain dîner du CRIF sous la Pyramide du Louvres en mars 2018.

L’auteur s’arc-boute aussi sur le fétichisme démocratique. La démocratie, qu’il faudrait plutôt parler de « Laosarchie », n’est possible que dans des cadres géographiques restreints et si le politique n’est pas neutralisé par le droit positiviste, la technocratie inféodée aux groupes d’influence et de pression et les médiats. L’abstention massive révèle un je-m’en-foutisme, conscient ou non, des citoyens hexagonaux. Les deux tours des législatives françaises de juin 2017 ont été marqués par une abstention élevée (51,29 et 57,36 %). Dans une démocratie traitée d’« illibérale » comme la Hongrie, elles auraient été tout bonnement annulées. La présente Assemblée nationale dominée par les macronistes, le MoDem, les « Constructifs » et autres radicaux unifiés est peut-être légale, mais elle n’est pas légitime.

Les saines réactions contre les « migrants » ne sont pas qu’identitaires. Elles comportent un aspect socio-économique indéniable. « La quatrième révolution industrielle détruit plus d’emplois qu’elle n’en crée (p. 27). » Parce que « le e-commerce détruit à peu près trois emplois chaque fois qu’il en crée un (p. 27) », « l’immigration contemporaine s’insère mal dans la société postindustrielle (p. 23) ». Pourquoi recourir à une main-d’œuvre non qualifiée alors que de maintes tâches sont bientôt assumées par des robots ? C’est un autre « grand remplacement »… Dans cette perspective, Michel Drac imagine l’avènement d’une « Europe-forteresse » parce qu’elle « a enfin trouvé une définition. Une définition simple, directe, compréhensible par tous : l’Europe est le sanctuaire de l’homme blanc (p. 190) ». Pour y arriver, il faudra bien sûr défier la clique anglo-saxonne, en particulier les chantres du pandémonium métissé étatsunien. Ces derniers pourraient favoriser en 2022 l’arrivée d’un « président qu’il faut à une nation d’ados attardés (p. 169) », à savoir « un geek sociopathe (p. 166) », « un individu d’une agressivité exceptionnel (p. 162) », le dénommé Mark Zuckerberg. Pas sûr que Michel Drac ait raison, car ce serait une première : la Maison Blanche occupée par un non-chrétien marié à une Asiatique ! Tronche des Texans surarmés… Le combat à venir risque d’être ardu. Michel Drac devine en outre de nouvelles configurations politiques. « En Grèce, d’ex-paramilitaires russes du Donbass se retrouvent du même côté de la barricade que des nationalistes ukrainiens. Dans le camp d’en face, des militants anarchistes formés au Rojava combattent aux côtés d’anciens djihadistes de Daesh (p. 187). »

Ambigu populisme européen…

Si l’auteur décrit de manière convenable le « système russe : oligarchie hyper-centralisée tempérée d’anarchie provinciale (p. 54) » malgré une erreur vénielle sur le titre du premier ministre russe – celui-ci n’est pas président du Conseil des ministres, mais Président du gouvernement -, certaines de ses conjectures n’emportent pas l’adhésion. Prenons la plus optimiste d’entre elles, « Le printemps italien », qui voit la victoire du Mouvement Cinq Étoiles (M5S) aux législatives italiennes de mars prochain. Il prévoit un gouvernement de coalition entre la Lega de Matteo Salvini et le M5S, puis, dans la foulée, l’émergence d’une force semblable en France, d’abord apparue sur Facebook, Clair et Net, qui s’impose à la surprise aux élections anticipées et cohabite avec Macron. Or ce mouvement dégagiste exige déjà avec la seule différence de taille qu’il est « contre-populiste » : La République en Marche. En outre, Michel Drac ignore la réalité du mouvement fondé par le comique anti-berlusconien Beppe Grillo. Celui-ci se met désormais en retrait de sa création qui cumule les contradictions. Rapporté aux candidatures présidentielles françaises de 2017, le programme « grilliniste » emprunterait à Benoît Hamon, à Jean-Luc Mélenchon, à Marine Le Pen, à Jean Lassalle et à Jacques Cheminade. Grillo est hostile à l’euro et au droit du sol. Depuis quelques mois, le premier-ministrable du mouvement, Luigi Di Maio, s’est exprimé devant les cénacles atlantistes, a autorisé la liberté de vote sur le droit du sol, et ne souhaite plus quitter l’OTAN. En plus, « nous voulons rester dans l’Union européenne, exprime-t-il, et bien sûr, nous voulons rester dans l’euro (dans Le Monde, art. cit.) ». Le véritable danger pour l’Euroland surgirait probablement d’un gouvernement néo-berlusconien avec Forza Italia, la Lega et Frères d’Italie. En revanche, la situation rêvée des oligarques serait une entente surprise entre Forza Italia et le Parti démocrate au pouvoir actuellement, ce qu’envisage Berlusconi si la Lega passe devant lui en nombre de suffrages.

Si l’auteur décrit de manière convenable le « système russe : oligarchie hyper-centralisée tempérée d’anarchie provinciale (p. 54) » malgré une erreur vénielle sur le titre du premier ministre russe – celui-ci n’est pas président du Conseil des ministres, mais Président du gouvernement -, certaines de ses conjectures n’emportent pas l’adhésion. Prenons la plus optimiste d’entre elles, « Le printemps italien », qui voit la victoire du Mouvement Cinq Étoiles (M5S) aux législatives italiennes de mars prochain. Il prévoit un gouvernement de coalition entre la Lega de Matteo Salvini et le M5S, puis, dans la foulée, l’émergence d’une force semblable en France, d’abord apparue sur Facebook, Clair et Net, qui s’impose à la surprise aux élections anticipées et cohabite avec Macron. Or ce mouvement dégagiste exige déjà avec la seule différence de taille qu’il est « contre-populiste » : La République en Marche. En outre, Michel Drac ignore la réalité du mouvement fondé par le comique anti-berlusconien Beppe Grillo. Celui-ci se met désormais en retrait de sa création qui cumule les contradictions. Rapporté aux candidatures présidentielles françaises de 2017, le programme « grilliniste » emprunterait à Benoît Hamon, à Jean-Luc Mélenchon, à Marine Le Pen, à Jean Lassalle et à Jacques Cheminade. Grillo est hostile à l’euro et au droit du sol. Depuis quelques mois, le premier-ministrable du mouvement, Luigi Di Maio, s’est exprimé devant les cénacles atlantistes, a autorisé la liberté de vote sur le droit du sol, et ne souhaite plus quitter l’OTAN. En plus, « nous voulons rester dans l’Union européenne, exprime-t-il, et bien sûr, nous voulons rester dans l’euro (dans Le Monde, art. cit.) ». Le véritable danger pour l’Euroland surgirait probablement d’un gouvernement néo-berlusconien avec Forza Italia, la Lega et Frères d’Italie. En revanche, la situation rêvée des oligarques serait une entente surprise entre Forza Italia et le Parti démocrate au pouvoir actuellement, ce qu’envisage Berlusconi si la Lega passe devant lui en nombre de suffrages.

Dans un autre scénario, plus terrifiant intitulé « La grande spolation », Michel Drac postule la destitution de Trump, l’assassinat de son successeur, Mike Pence, un 4 juillet 2019, la proclamation de la loi martiale par le gouvernement de continuité institutionnelle et l’instauration d’un État policier proche des intérêts israéliens. En prenant exemple sur les événements survenus outre-Atlantique, les grands États membres de l’Union soi-disant européenne (Allemagne, Espagne, France) renforcent leur législation anti-terroriste et l’étendent à des domaines inattendus tels les grèves, les manifestations et l’opposition verbale aux dirigeants. Dans ce scénario en partie tiré des rapports de la Trilatérale et du Club Bilderberg, Jean-Luc Mélanchon se trouve assigné à résidence et interdit de communication Internet et Marine Le Pen « internée en hôpital psychiatrique comme “ conspirationniste ” (p. 141) ». Suite à de fortes pressions gouvernementales, Laurent Wauquiez démissionne au profit de Valérie Pécresse. Toute opposition est assimilée à du terrorisme, ce qui facilite les « ajustements financiers […] opérés dans tous les pays de la zone par confiscation pure et simple des propriétés, via le plus souvent des moyens insidieux et indirects. En France par exemple, l’État est maintenant copropriétaire de toutes les propriétés immobilières. Il perçoit donc une redevance de copropriété (p. 144) ». Remplaçant l’ISF, le nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui exonère au passage les plus-values colossales de la Finance anonyme et vagabonde, internationale préfigure des mesures semblables au champ d’expérience réelle grec (blocage des comptes bancaires des particuliers, contrôle des changes, prélèvement autorité de l’épargne par des gouvernements corrompus).

Dans un autre scénario, plus terrifiant intitulé « La grande spolation », Michel Drac postule la destitution de Trump, l’assassinat de son successeur, Mike Pence, un 4 juillet 2019, la proclamation de la loi martiale par le gouvernement de continuité institutionnelle et l’instauration d’un État policier proche des intérêts israéliens. En prenant exemple sur les événements survenus outre-Atlantique, les grands États membres de l’Union soi-disant européenne (Allemagne, Espagne, France) renforcent leur législation anti-terroriste et l’étendent à des domaines inattendus tels les grèves, les manifestations et l’opposition verbale aux dirigeants. Dans ce scénario en partie tiré des rapports de la Trilatérale et du Club Bilderberg, Jean-Luc Mélanchon se trouve assigné à résidence et interdit de communication Internet et Marine Le Pen « internée en hôpital psychiatrique comme “ conspirationniste ” (p. 141) ». Suite à de fortes pressions gouvernementales, Laurent Wauquiez démissionne au profit de Valérie Pécresse. Toute opposition est assimilée à du terrorisme, ce qui facilite les « ajustements financiers […] opérés dans tous les pays de la zone par confiscation pure et simple des propriétés, via le plus souvent des moyens insidieux et indirects. En France par exemple, l’État est maintenant copropriétaire de toutes les propriétés immobilières. Il perçoit donc une redevance de copropriété (p. 144) ». Remplaçant l’ISF, le nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui exonère au passage les plus-values colossales de la Finance anonyme et vagabonde, internationale préfigure des mesures semblables au champ d’expérience réelle grec (blocage des comptes bancaires des particuliers, contrôle des changes, prélèvement autorité de l’épargne par des gouvernements corrompus).

Michel Drac ne sombre pas totalement dans le pessimisme. Au moment où les grands États d’Europe occidentale sont gouvernés par des coalitions plus ou moins bancales, grâce à la robustesse des institutions toujours polémogènes de la Ve République, « la France reste l’État le plus solide de l’Europe occidentale, malgré sa déliquescence économique. Elle n’est pas confrontée à des séparatismes problématiques, comme la Grande-Bretagne, l’Italie et l’Espagne. La Corse ? Une petite île. Paris n’a pas non plus le problème que devient pour Berlin son industrie exportatrice, une fois la mondialisation libre-échangiste remise en cause par la montée des protectionnismes. Soudain, la petite France retrouve une liberté de mouvement depuis longtemps perdue (p. 154) ». Que ce soit Macron ou un(e) autre (?), sera-t-il capable de redonner à l’Hexagone éclatée sociologiquement, géographiquement et ethniquement une revendication de puissance ? Et si Emmanuel Macron n’était pas moins que le Poutine tricolore, celui qui établira une « verticale du pouvoir » ? On en frémit d’avance…

Georges Feltin-Tracol

• Michel Drac, Voir Macron. 8 scénarios pour un quinquennat, Le Retour aux Sources, 2017, 197 p., 17 €.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

On aura compris que ce texte n’est pas tendre à l’égard de ce que l’auteur qualifie de « chamboulement abject, un mouvement littéralement antisocial conduisant à l’institution d’un individu abstrait livré à la domination du Marché mondialisé… ». Il ajoute « Sous couvert d’un gauchisme de façade qui ne fut rien d’autre que la maladie sénile du crétinisme, Mai 68 fut le terreau d’un nouveau totalitarisme qui s’épanouit aujourd’hui avec un rare cynisme. Moins qu’une révolution, ce fut le début d’un long processus de pourrissement, de renversement des valeurs ».

On aura compris que ce texte n’est pas tendre à l’égard de ce que l’auteur qualifie de « chamboulement abject, un mouvement littéralement antisocial conduisant à l’institution d’un individu abstrait livré à la domination du Marché mondialisé… ». Il ajoute « Sous couvert d’un gauchisme de façade qui ne fut rien d’autre que la maladie sénile du crétinisme, Mai 68 fut le terreau d’un nouveau totalitarisme qui s’épanouit aujourd’hui avec un rare cynisme. Moins qu’une révolution, ce fut le début d’un long processus de pourrissement, de renversement des valeurs ».

La France insoumise,

La France insoumise,  « Classe » est un mot bien trop lourd. Une oligarchie n’est pas une classe, mais un gang. Le modèle de ces gens-là n’est ni Adam Smith (ni Bastiat), ni Marx : c’est Al Capone, et il n’est plus installé à Chicago, mais à Bruxelles — avec une planque secondaire à Berlin. Quant à la possibilité que se lèvent des « incorruptibles » pour s’opposer à ces gens-là… Ceux qui existent se font dégommer depuis des années par les cons vaincus de l’axe horizontal.

« Classe » est un mot bien trop lourd. Une oligarchie n’est pas une classe, mais un gang. Le modèle de ces gens-là n’est ni Adam Smith (ni Bastiat), ni Marx : c’est Al Capone, et il n’est plus installé à Chicago, mais à Bruxelles — avec une planque secondaire à Berlin. Quant à la possibilité que se lèvent des « incorruptibles » pour s’opposer à ces gens-là… Ceux qui existent se font dégommer depuis des années par les cons vaincus de l’axe horizontal.

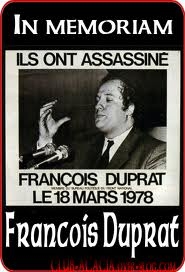

François Duprat ne cachait pas qu’« il est clair aujourd’hui que la campagne de lutte contre l’immigration représentait la seule méthode utilisable ». En sortant le FN de ses thématiques classiques anti-communiste et anti-gaulliste, il avouait volontiers que « nous sommes des relativistes et que nous croyons à l’obligation pour les formulations idéologiques de s’adapter aux situations changeantes ». Sinon, « rester sur les vieilles positions, surannées et condamnées par les faits, c’est vouer notre camp à une défaite éternelle ». Ses préoccupations ne se limitent pas à la question sociale. Ainsi s’intéresse-t-il à l’écologie ! « Nous combattons pour que notre Terre ne soit pas ravagée et détruite par une “ civilisation ” qui anéantit rapidement ses richesses naturelles pour le seul profit final d’une petite clique d’exploiteurs. Les programmes de “ modernisation ” de notre espace territorial, le développement de l’énergie nucléaire, sont en train de détruire les bases mêmes de la vie de notre Peuple. » Parce que « l’hyper-capitalisme, comme le marxisme, sont issus, tous les deux, du monstrueux développement industriel du XIXe siècle et ils ont comme idée maîtresse la croyance en un progrès économique indéfini », « nous avons à lutter contre ceux qui ont transformé de vastes parties de notre planète en un dépotoir, pour augmenter qui la puissance politique d’une bureaucratie tyrannique, qui le taux de profit de certaines puissantes sociétés » avant d’affirmer que « l’écologie n’est qu’une projection de l’idéologie nationaliste-révolutionnaire ».

François Duprat ne cachait pas qu’« il est clair aujourd’hui que la campagne de lutte contre l’immigration représentait la seule méthode utilisable ». En sortant le FN de ses thématiques classiques anti-communiste et anti-gaulliste, il avouait volontiers que « nous sommes des relativistes et que nous croyons à l’obligation pour les formulations idéologiques de s’adapter aux situations changeantes ». Sinon, « rester sur les vieilles positions, surannées et condamnées par les faits, c’est vouer notre camp à une défaite éternelle ». Ses préoccupations ne se limitent pas à la question sociale. Ainsi s’intéresse-t-il à l’écologie ! « Nous combattons pour que notre Terre ne soit pas ravagée et détruite par une “ civilisation ” qui anéantit rapidement ses richesses naturelles pour le seul profit final d’une petite clique d’exploiteurs. Les programmes de “ modernisation ” de notre espace territorial, le développement de l’énergie nucléaire, sont en train de détruire les bases mêmes de la vie de notre Peuple. » Parce que « l’hyper-capitalisme, comme le marxisme, sont issus, tous les deux, du monstrueux développement industriel du XIXe siècle et ils ont comme idée maîtresse la croyance en un progrès économique indéfini », « nous avons à lutter contre ceux qui ont transformé de vastes parties de notre planète en un dépotoir, pour augmenter qui la puissance politique d’une bureaucratie tyrannique, qui le taux de profit de certaines puissantes sociétés » avant d’affirmer que « l’écologie n’est qu’une projection de l’idéologie nationaliste-révolutionnaire ». Cela ne l’empêchait pas de se pencher sur l’idée européenne à un moment où sa construction déjà pervertie n’en était qu’à ses balbutiements. « La France… mettons isolée (pour ne pas écorcher certaines oreilles) n’a jamais été un idéal admissible pour les militants de notre bord ayant le sens de l’Europe. » La nation française « peut et […] doit jouer un grand rôle au sein d’un rassemblement des nations européennes. Mais, là encore, la France, ne pourra participer à une union de l’Europe que si sa personnalité existe encore ». À propos du « fait français », il reconnaît que « nous sommes des ethnies diverses rassemblées en une seule nation et nous devons continuer ensemble notre chemin, en respectant scrupuleusement l’originalité de chacune des composantes de notre Entité historique ». La vocation du nationalisme-révolutionnaire n’est pas seulement d’envisager « la France comme une nation colonisée, qu’il est urgent de décoloniser. Les Français se croient libres alors qu’ils ne sont en vérité que les jouets de lobbies étrangers, qui les grugent et les exploitent, grâce à la complicité d’une fraction des classes dirigeantes, à qui ces lobbies jettent quelques morceaux de leur festin », mais aussi et surtout de considérer que « le Nationalisme est la défense de toutes les ethnies constituant le Peuple français, au sein de leur cadre historique, la Nation française, une Nation enfin délibérée et rendue à son destin ». Le nationalisme-révolutionnaire agit « pour la libération de tous les peuples d’Europe, soumis les uns au colonialisme sioniste, les autres au colonialisme marxiste ». Toutefois, attention !, « on ne construira pas l’Europe sur une éruption de micro-nationalismes, prévient-il, qui auraient toutes les chances de tourner très vite en chauvinisme et en racisme hostiles aux autres ethnies de notre nation ». Il en découle que « le nationalisme croît dans les régions, il ne prend pas appui sur des individus désincarnés, anonymes, mais sur des citoyens intégrés dans leurs régions d’origine. Il fait sienne la doctrine de l’enracinement et ne prêche pas un quelconque “ sous-jacobinisme ” centralisateur, destructeur des petites unités régionales ».

Cela ne l’empêchait pas de se pencher sur l’idée européenne à un moment où sa construction déjà pervertie n’en était qu’à ses balbutiements. « La France… mettons isolée (pour ne pas écorcher certaines oreilles) n’a jamais été un idéal admissible pour les militants de notre bord ayant le sens de l’Europe. » La nation française « peut et […] doit jouer un grand rôle au sein d’un rassemblement des nations européennes. Mais, là encore, la France, ne pourra participer à une union de l’Europe que si sa personnalité existe encore ». À propos du « fait français », il reconnaît que « nous sommes des ethnies diverses rassemblées en une seule nation et nous devons continuer ensemble notre chemin, en respectant scrupuleusement l’originalité de chacune des composantes de notre Entité historique ». La vocation du nationalisme-révolutionnaire n’est pas seulement d’envisager « la France comme une nation colonisée, qu’il est urgent de décoloniser. Les Français se croient libres alors qu’ils ne sont en vérité que les jouets de lobbies étrangers, qui les grugent et les exploitent, grâce à la complicité d’une fraction des classes dirigeantes, à qui ces lobbies jettent quelques morceaux de leur festin », mais aussi et surtout de considérer que « le Nationalisme est la défense de toutes les ethnies constituant le Peuple français, au sein de leur cadre historique, la Nation française, une Nation enfin délibérée et rendue à son destin ». Le nationalisme-révolutionnaire agit « pour la libération de tous les peuples d’Europe, soumis les uns au colonialisme sioniste, les autres au colonialisme marxiste ». Toutefois, attention !, « on ne construira pas l’Europe sur une éruption de micro-nationalismes, prévient-il, qui auraient toutes les chances de tourner très vite en chauvinisme et en racisme hostiles aux autres ethnies de notre nation ». Il en découle que « le nationalisme croît dans les régions, il ne prend pas appui sur des individus désincarnés, anonymes, mais sur des citoyens intégrés dans leurs régions d’origine. Il fait sienne la doctrine de l’enracinement et ne prêche pas un quelconque “ sous-jacobinisme ” centralisateur, destructeur des petites unités régionales ».

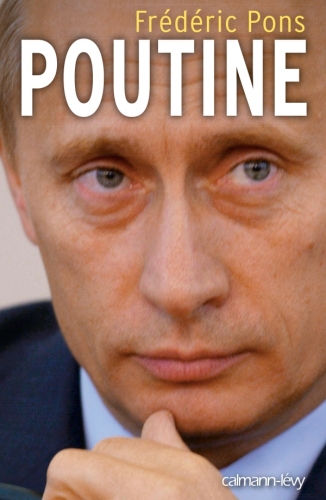

Après la réélection de Vladimir Poutine ce 18 mars, le journaliste Frédéric Pons a expliqué à RT France que beaucoup de Russes ne comprenait pas «le ralliement, l'alignement de la France» sur le Royaume-Uni dans l'affaire de l'ex-espion empoisonné.

Après la réélection de Vladimir Poutine ce 18 mars, le journaliste Frédéric Pons a expliqué à RT France que beaucoup de Russes ne comprenait pas «le ralliement, l'alignement de la France» sur le Royaume-Uni dans l'affaire de l'ex-espion empoisonné.

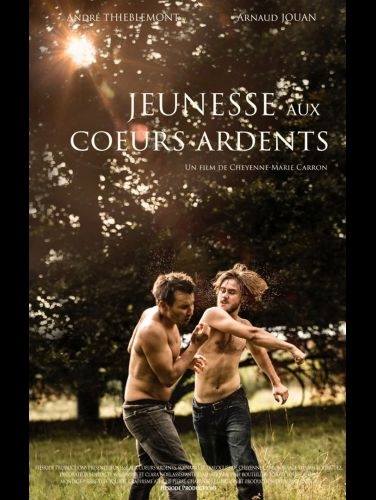

Un jour, leur victime est un ancien militaire ayant servi dans la Légion étrangère et ayant fait la guerre d’Algérie. Henri, « le capitaine », refuse de baisser les yeux comme le lui ordonne un complice de David. C’est là l’acte fondateur de ce qui, petit à petit, provoquera chez David une admiration, voire une fascination, pour cet homme âgé dont la vie consiste à défendre des valeurs fort éloignées de son monde à lui en même temps que l’honneur et la mémoire de ses anciens soldats.

Un jour, leur victime est un ancien militaire ayant servi dans la Légion étrangère et ayant fait la guerre d’Algérie. Henri, « le capitaine », refuse de baisser les yeux comme le lui ordonne un complice de David. C’est là l’acte fondateur de ce qui, petit à petit, provoquera chez David une admiration, voire une fascination, pour cet homme âgé dont la vie consiste à défendre des valeurs fort éloignées de son monde à lui en même temps que l’honneur et la mémoire de ses anciens soldats. Henri, lui, c’est André Thiéblemont, un véritable ancien officier de Légion. Dans le film, c’est un taiseux et ses silences sont souvent plus évocateurs que ses rares paroles. Ses yeux bleus parlent pour lui, mais c’est avant tout une « gueule » impressionnante et dont la vérité crue des expressions nous émeut.

Henri, lui, c’est André Thiéblemont, un véritable ancien officier de Légion. Dans le film, c’est un taiseux et ses silences sont souvent plus évocateurs que ses rares paroles. Ses yeux bleus parlent pour lui, mais c’est avant tout une « gueule » impressionnante et dont la vérité crue des expressions nous émeut.

Quant à ce roman, gageons qu’il découragera plus d’un lecteur s’intéressant à cette période. Tant de personnages défilent qu’on ne parvient à s’attacher à aucun d’entre eux. On a en outre l’impression que l’auteur a voulu y fourguer toute sa documentation. Elle est d’autant plus vaste qu’il l’a largement puisée sur un site internet en libre accès: celui qu’Henri Thyssens consacre depuis 2005 à Robert Denoël. Mais on est loin de l’élégance d’un Pierre Assouline qui, à la fin de son roman Sigmaringen, tint à citer ses sources. Le travail de Thyssens est ici sommairement mentionné au détour d’une page alors que, sans les recherches qu’il a accumulées pendant vingt ans, ce roman n’existerait tout simplement pas. Quant au chercheur il est qualifié d’« admirateur de Louis-Ferdinand Céline », ce qui, dans l’esprit de l’auteur, doit être un tantinet suspect.

Quant à ce roman, gageons qu’il découragera plus d’un lecteur s’intéressant à cette période. Tant de personnages défilent qu’on ne parvient à s’attacher à aucun d’entre eux. On a en outre l’impression que l’auteur a voulu y fourguer toute sa documentation. Elle est d’autant plus vaste qu’il l’a largement puisée sur un site internet en libre accès: celui qu’Henri Thyssens consacre depuis 2005 à Robert Denoël. Mais on est loin de l’élégance d’un Pierre Assouline qui, à la fin de son roman Sigmaringen, tint à citer ses sources. Le travail de Thyssens est ici sommairement mentionné au détour d’une page alors que, sans les recherches qu’il a accumulées pendant vingt ans, ce roman n’existerait tout simplement pas. Quant au chercheur il est qualifié d’« admirateur de Louis-Ferdinand Céline », ce qui, dans l’esprit de l’auteur, doit être un tantinet suspect.

•

•

L’intérêt essentiel de cet essai est de souligner le fait, pour Drieu la Rochelle, de ne pas se satisfaire, comme les nationalistes français, de la victoire sur l’Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, qui s’est soldée par le Diktat de Versailles, en 1919. Au-delà de l’Europe exsangue, meurtrie par cette guerre civile européenne, Drieu la Rochelle nous propose une

L’intérêt essentiel de cet essai est de souligner le fait, pour Drieu la Rochelle, de ne pas se satisfaire, comme les nationalistes français, de la victoire sur l’Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, qui s’est soldée par le Diktat de Versailles, en 1919. Au-delà de l’Europe exsangue, meurtrie par cette guerre civile européenne, Drieu la Rochelle nous propose une  Face à l’euphorie de l’éphémère victoire, cette alliance européenne (car il s’agit bien de cela) est une « question de vie ou de mort », selon l’auteur lui-même : ne pas aller vers cette union nous entraînerait inéluctablement et irrésistiblement vers d’autres conflits. Intégrer l’Allemagne, contre laquelle la France vient de combattre, avant que celle-ci ne se tourne vers d’autres alliances, plus à l’Est. N’oublions pas que l’Union soviétique est en train de se construire, à l’intérieur, comme une véritable fortification socialiste (et un modèle pour beaucoup !) et qu’en serait-il de nous, Français, si l’Europe centrale (Mitteleuropa) se tournait vers elle ? L’insularité britannique et la défaite allemande ne sont-ils pas des risques de division du Vieux Continent ? La perfide Albion tournée vers l’Amérique et l’Allemagne, humiliée par le traité de Versailles, lorgnant vers l’Empire communiste… Dans cette saisissante hypothèse, que resterait-il de la France éternelle ?

Face à l’euphorie de l’éphémère victoire, cette alliance européenne (car il s’agit bien de cela) est une « question de vie ou de mort », selon l’auteur lui-même : ne pas aller vers cette union nous entraînerait inéluctablement et irrésistiblement vers d’autres conflits. Intégrer l’Allemagne, contre laquelle la France vient de combattre, avant que celle-ci ne se tourne vers d’autres alliances, plus à l’Est. N’oublions pas que l’Union soviétique est en train de se construire, à l’intérieur, comme une véritable fortification socialiste (et un modèle pour beaucoup !) et qu’en serait-il de nous, Français, si l’Europe centrale (Mitteleuropa) se tournait vers elle ? L’insularité britannique et la défaite allemande ne sont-ils pas des risques de division du Vieux Continent ? La perfide Albion tournée vers l’Amérique et l’Allemagne, humiliée par le traité de Versailles, lorgnant vers l’Empire communiste… Dans cette saisissante hypothèse, que resterait-il de la France éternelle ?

Bien que ce livre soit dédié « aux fainéants, aux cyniques, aux extrêmes » – il aurait pu l’être aussi à tous ceux qui dans les gares « ne sont rien », ce n’est pas le premier pamphlet contre l’ancien secrétaire général adjoint de l’Élysée aux temps de « Flamby». Michel Drac prévient qu’il « n’a rien contre Macron en tant que personne. En fait, c’est le contraire : le nouveau Président ne nous fait pas honte. Il n’a pas l’attitude d’un agité (Sarkozy), et ses discours ne rassemblent pas à de mauvaises rédactions de troisième (Hollande). Le problème, ce n’est pas Macron. C’est le système derrière lui (p. 140) ».

Bien que ce livre soit dédié « aux fainéants, aux cyniques, aux extrêmes » – il aurait pu l’être aussi à tous ceux qui dans les gares « ne sont rien », ce n’est pas le premier pamphlet contre l’ancien secrétaire général adjoint de l’Élysée aux temps de « Flamby». Michel Drac prévient qu’il « n’a rien contre Macron en tant que personne. En fait, c’est le contraire : le nouveau Président ne nous fait pas honte. Il n’a pas l’attitude d’un agité (Sarkozy), et ses discours ne rassemblent pas à de mauvaises rédactions de troisième (Hollande). Le problème, ce n’est pas Macron. C’est le système derrière lui (p. 140) ».  Un pessimisme certain imprègne les scénari diplomatiques pour la Gâteuse républicaine hexagonale. Dans l’un d’eux, « la politique euro-salafiste se conclut par un désastre complet. La France a cessé d’être une puissance mondiale aux yeux des classes dirigeantes de la planète. C’est maintenant une puissance régionale dont le rayonnement ne dépasse pas l’Europe, la Méditerranée occidentale et l’Afrique occidentale. Et cela malgré l’étendue de son domaine maritime et des armes nucléaires. Hors de sa zone d’influence restreinte, Paris n’existe plus que comme supplétif des États-Unis (p. 106) ». Michel Drac insiste sur la souveraineté très limitée de l’Hexagone qui « n’est plus un pays indépendant. Sa politique étrangère est définie entre Washington, Londres, Bruxelles – OTAN et tel-Aviv. Sa politique économique est décidée à Berlin. Sa législation est dictée par la Commission européenne (p. 86) ». Que fera Macron s’il doit choisir entre un pôle atlantique et un autre continental, entre Washington (et plus secondairement Londres) et Berlin ? Nul ne le sait. Devant la montée en puissance irrésistible des États extrême-orientaux (Chine, Inde, Singapour, Corée du Nord) qui contrarie la domination planétaire des États-Unis, la France « doit choisir entre la neutralité et la vassalité. Si elle se reconnaît vassale des États-Unis, elle sauvera peut-être ses intérêts impérialistes en Afrique. Mais elle risque d’être entraînée dans des combats périlleux au service d’un suzerain déloyal. Si elle choisit la neutralité, elle devra le faire en lien avec les autres Européens (p. 49) ».

Un pessimisme certain imprègne les scénari diplomatiques pour la Gâteuse républicaine hexagonale. Dans l’un d’eux, « la politique euro-salafiste se conclut par un désastre complet. La France a cessé d’être une puissance mondiale aux yeux des classes dirigeantes de la planète. C’est maintenant une puissance régionale dont le rayonnement ne dépasse pas l’Europe, la Méditerranée occidentale et l’Afrique occidentale. Et cela malgré l’étendue de son domaine maritime et des armes nucléaires. Hors de sa zone d’influence restreinte, Paris n’existe plus que comme supplétif des États-Unis (p. 106) ». Michel Drac insiste sur la souveraineté très limitée de l’Hexagone qui « n’est plus un pays indépendant. Sa politique étrangère est définie entre Washington, Londres, Bruxelles – OTAN et tel-Aviv. Sa politique économique est décidée à Berlin. Sa législation est dictée par la Commission européenne (p. 86) ». Que fera Macron s’il doit choisir entre un pôle atlantique et un autre continental, entre Washington (et plus secondairement Londres) et Berlin ? Nul ne le sait. Devant la montée en puissance irrésistible des États extrême-orientaux (Chine, Inde, Singapour, Corée du Nord) qui contrarie la domination planétaire des États-Unis, la France « doit choisir entre la neutralité et la vassalité. Si elle se reconnaît vassale des États-Unis, elle sauvera peut-être ses intérêts impérialistes en Afrique. Mais elle risque d’être entraînée dans des combats périlleux au service d’un suzerain déloyal. Si elle choisit la neutralité, elle devra le faire en lien avec les autres Européens (p. 49) ».

La « stratégie de la tension » et les autres manipulations terroristes plus ou moins sous faux-drapeau contribuent aux moments de crise majeure. Celles-ci se préparent au cœur de divers cénacles intérieurs (les services secrets français) ou extérieurs (les officines anglo-saxonnes, mais pas seulement…). Michel Drac envisage par exemple la CIA inciter son vieux complice, Cosa Nostra, à soutenir l’indépendantisme sicilien tandis que le gouvernement italien très anti-euro obtient le soutien, direct ou non, de la City de Londres, ce qui attise les tensions financières (et même politiques) entre Londres et Berlin. Londres et Washington choisissent finalement l’explosion de la monnaie unique européenne afin de briser nette toute puissance européenne émergente. Comment dans ces circonstances peut se positionner Macron qui se veut en même temps proche des protagonistes ? De son choix dépendra l’avenir du projet européen. « Le point de rupture est proche. De trois choses l’une. Ou bien l’euro engendre un super-État européen. Ou bien la zone explose. Ou bien une combinaison des deux : le super-État naît, mais restreint à certains membres de la zone. Allemagne et périphérie, peut-être avec la France. Mais pas avec l’Europe du Sud (p. 46). » Cette dernière correspond assez bien aux thèses de Laurent Wauquiez avancées dans son essai de 2014, Europe : il faut tout changer. Laurent Wauquiez devient d’ailleurs le Premier ministre de Macron dans une nouvelle cohabitation dans l’une des hypothèses envisagées.

La « stratégie de la tension » et les autres manipulations terroristes plus ou moins sous faux-drapeau contribuent aux moments de crise majeure. Celles-ci se préparent au cœur de divers cénacles intérieurs (les services secrets français) ou extérieurs (les officines anglo-saxonnes, mais pas seulement…). Michel Drac envisage par exemple la CIA inciter son vieux complice, Cosa Nostra, à soutenir l’indépendantisme sicilien tandis que le gouvernement italien très anti-euro obtient le soutien, direct ou non, de la City de Londres, ce qui attise les tensions financières (et même politiques) entre Londres et Berlin. Londres et Washington choisissent finalement l’explosion de la monnaie unique européenne afin de briser nette toute puissance européenne émergente. Comment dans ces circonstances peut se positionner Macron qui se veut en même temps proche des protagonistes ? De son choix dépendra l’avenir du projet européen. « Le point de rupture est proche. De trois choses l’une. Ou bien l’euro engendre un super-État européen. Ou bien la zone explose. Ou bien une combinaison des deux : le super-État naît, mais restreint à certains membres de la zone. Allemagne et périphérie, peut-être avec la France. Mais pas avec l’Europe du Sud (p. 46). » Cette dernière correspond assez bien aux thèses de Laurent Wauquiez avancées dans son essai de 2014, Europe : il faut tout changer. Laurent Wauquiez devient d’ailleurs le Premier ministre de Macron dans une nouvelle cohabitation dans l’une des hypothèses envisagées.

Si l’auteur décrit de manière convenable le « système russe : oligarchie hyper-centralisée tempérée d’anarchie provinciale (p. 54) » malgré une erreur vénielle sur le titre du premier ministre russe – celui-ci n’est pas président du Conseil des ministres, mais Président du gouvernement -, certaines de ses conjectures n’emportent pas l’adhésion. Prenons la plus optimiste d’entre elles, « Le printemps italien », qui voit la victoire du Mouvement Cinq Étoiles (M5S) aux législatives italiennes de mars prochain. Il prévoit un gouvernement de coalition entre la Lega de Matteo Salvini et le M5S, puis, dans la foulée, l’émergence d’une force semblable en France, d’abord apparue sur Facebook, Clair et Net, qui s’impose à la surprise aux élections anticipées et cohabite avec Macron. Or ce mouvement dégagiste exige déjà avec la seule différence de taille qu’il est « contre-populiste » : La République en Marche. En outre, Michel Drac ignore la réalité du mouvement fondé par le comique anti-berlusconien Beppe Grillo. Celui-ci se met désormais en retrait de sa création qui cumule les contradictions. Rapporté aux candidatures présidentielles françaises de 2017, le programme « grilliniste » emprunterait à Benoît Hamon, à Jean-Luc Mélenchon, à Marine Le Pen, à Jean Lassalle et à Jacques Cheminade. Grillo est hostile à l’euro et au droit du sol. Depuis quelques mois, le premier-ministrable du mouvement, Luigi Di Maio, s’est exprimé devant les cénacles atlantistes, a autorisé la liberté de vote sur le droit du sol, et ne souhaite plus quitter l’OTAN. En plus, « nous voulons rester dans l’Union européenne, exprime-t-il, et bien sûr, nous voulons rester dans l’euro (dans Le Monde, art. cit.) ». Le véritable danger pour l’Euroland surgirait probablement d’un gouvernement néo-berlusconien avec Forza Italia, la Lega et Frères d’Italie. En revanche, la situation rêvée des oligarques serait une entente surprise entre Forza Italia et le Parti démocrate au pouvoir actuellement, ce qu’envisage Berlusconi si la Lega passe devant lui en nombre de suffrages.

Si l’auteur décrit de manière convenable le « système russe : oligarchie hyper-centralisée tempérée d’anarchie provinciale (p. 54) » malgré une erreur vénielle sur le titre du premier ministre russe – celui-ci n’est pas président du Conseil des ministres, mais Président du gouvernement -, certaines de ses conjectures n’emportent pas l’adhésion. Prenons la plus optimiste d’entre elles, « Le printemps italien », qui voit la victoire du Mouvement Cinq Étoiles (M5S) aux législatives italiennes de mars prochain. Il prévoit un gouvernement de coalition entre la Lega de Matteo Salvini et le M5S, puis, dans la foulée, l’émergence d’une force semblable en France, d’abord apparue sur Facebook, Clair et Net, qui s’impose à la surprise aux élections anticipées et cohabite avec Macron. Or ce mouvement dégagiste exige déjà avec la seule différence de taille qu’il est « contre-populiste » : La République en Marche. En outre, Michel Drac ignore la réalité du mouvement fondé par le comique anti-berlusconien Beppe Grillo. Celui-ci se met désormais en retrait de sa création qui cumule les contradictions. Rapporté aux candidatures présidentielles françaises de 2017, le programme « grilliniste » emprunterait à Benoît Hamon, à Jean-Luc Mélenchon, à Marine Le Pen, à Jean Lassalle et à Jacques Cheminade. Grillo est hostile à l’euro et au droit du sol. Depuis quelques mois, le premier-ministrable du mouvement, Luigi Di Maio, s’est exprimé devant les cénacles atlantistes, a autorisé la liberté de vote sur le droit du sol, et ne souhaite plus quitter l’OTAN. En plus, « nous voulons rester dans l’Union européenne, exprime-t-il, et bien sûr, nous voulons rester dans l’euro (dans Le Monde, art. cit.) ». Le véritable danger pour l’Euroland surgirait probablement d’un gouvernement néo-berlusconien avec Forza Italia, la Lega et Frères d’Italie. En revanche, la situation rêvée des oligarques serait une entente surprise entre Forza Italia et le Parti démocrate au pouvoir actuellement, ce qu’envisage Berlusconi si la Lega passe devant lui en nombre de suffrages. Dans un autre scénario, plus terrifiant intitulé « La grande spolation », Michel Drac postule la destitution de Trump, l’assassinat de son successeur, Mike Pence, un 4 juillet 2019, la proclamation de la loi martiale par le gouvernement de continuité institutionnelle et l’instauration d’un État policier proche des intérêts israéliens. En prenant exemple sur les événements survenus outre-Atlantique, les grands États membres de l’Union soi-disant européenne (Allemagne, Espagne, France) renforcent leur législation anti-terroriste et l’étendent à des domaines inattendus tels les grèves, les manifestations et l’opposition verbale aux dirigeants. Dans ce scénario en partie tiré des rapports de la Trilatérale et du Club Bilderberg, Jean-Luc Mélanchon se trouve assigné à résidence et interdit de communication Internet et Marine Le Pen « internée en hôpital psychiatrique comme “ conspirationniste ” (p. 141) ». Suite à de fortes pressions gouvernementales, Laurent Wauquiez démissionne au profit de Valérie Pécresse. Toute opposition est assimilée à du terrorisme, ce qui facilite les « ajustements financiers […] opérés dans tous les pays de la zone par confiscation pure et simple des propriétés, via le plus souvent des moyens insidieux et indirects. En France par exemple, l’État est maintenant copropriétaire de toutes les propriétés immobilières. Il perçoit donc une redevance de copropriété (p. 144) ». Remplaçant l’ISF, le nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui exonère au passage les plus-values colossales de la Finance anonyme et vagabonde, internationale préfigure des mesures semblables au champ d’expérience réelle grec (blocage des comptes bancaires des particuliers, contrôle des changes, prélèvement autorité de l’épargne par des gouvernements corrompus).

Dans un autre scénario, plus terrifiant intitulé « La grande spolation », Michel Drac postule la destitution de Trump, l’assassinat de son successeur, Mike Pence, un 4 juillet 2019, la proclamation de la loi martiale par le gouvernement de continuité institutionnelle et l’instauration d’un État policier proche des intérêts israéliens. En prenant exemple sur les événements survenus outre-Atlantique, les grands États membres de l’Union soi-disant européenne (Allemagne, Espagne, France) renforcent leur législation anti-terroriste et l’étendent à des domaines inattendus tels les grèves, les manifestations et l’opposition verbale aux dirigeants. Dans ce scénario en partie tiré des rapports de la Trilatérale et du Club Bilderberg, Jean-Luc Mélanchon se trouve assigné à résidence et interdit de communication Internet et Marine Le Pen « internée en hôpital psychiatrique comme “ conspirationniste ” (p. 141) ». Suite à de fortes pressions gouvernementales, Laurent Wauquiez démissionne au profit de Valérie Pécresse. Toute opposition est assimilée à du terrorisme, ce qui facilite les « ajustements financiers […] opérés dans tous les pays de la zone par confiscation pure et simple des propriétés, via le plus souvent des moyens insidieux et indirects. En France par exemple, l’État est maintenant copropriétaire de toutes les propriétés immobilières. Il perçoit donc une redevance de copropriété (p. 144) ». Remplaçant l’ISF, le nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui exonère au passage les plus-values colossales de la Finance anonyme et vagabonde, internationale préfigure des mesures semblables au champ d’expérience réelle grec (blocage des comptes bancaires des particuliers, contrôle des changes, prélèvement autorité de l’épargne par des gouvernements corrompus).

« La force de l’Europe est sans doute d’avoir été perpétuellement traversée par une envie d’ailleurs, une forme de doute existentiel qui nous a poussés à aller toujours plus loin, à nous questionner et à nous remettre sans cesse en cause. Ce besoin de dépassement est pour moi la plus belle forme de l’esprit européen (p. 290). » C’est à tort qu’on attribuerait ces deux phrases à Guillaume Faye. Leur véritable auteur n’est autre que Laurent Wauquiez, le nouveau président du parti libéral-conservateur de droite Les Républicains. Il avait publié au printemps 2014 Europe : il faut tout changer. Cet essai provoqua le mécontentement des centristes de son propre mouvement, en particulier celui de son mentor en politique, Jacques Barrot, longtemps député-maire démocrate-chrétien d’Yssingeaux en Haute-Loire. Après sa sortie sur le « cancer de l’assistanat » en 2011, ce livre constitue pour l’ancien maire du Puy-en-Velay (2008 – 2016) et l’actuel président du conseil régional Auvergne – Rhône-Alpes une indéniable tunique de Nessus. Il convient cependant de le lire avec attention puisqu’il passe de l’européisme béat à un euro-réalisme plus acceptable auprès des catégories populaires.

« La force de l’Europe est sans doute d’avoir été perpétuellement traversée par une envie d’ailleurs, une forme de doute existentiel qui nous a poussés à aller toujours plus loin, à nous questionner et à nous remettre sans cesse en cause. Ce besoin de dépassement est pour moi la plus belle forme de l’esprit européen (p. 290). » C’est à tort qu’on attribuerait ces deux phrases à Guillaume Faye. Leur véritable auteur n’est autre que Laurent Wauquiez, le nouveau président du parti libéral-conservateur de droite Les Républicains. Il avait publié au printemps 2014 Europe : il faut tout changer. Cet essai provoqua le mécontentement des centristes de son propre mouvement, en particulier celui de son mentor en politique, Jacques Barrot, longtemps député-maire démocrate-chrétien d’Yssingeaux en Haute-Loire. Après sa sortie sur le « cancer de l’assistanat » en 2011, ce livre constitue pour l’ancien maire du Puy-en-Velay (2008 – 2016) et l’actuel président du conseil régional Auvergne – Rhône-Alpes une indéniable tunique de Nessus. Il convient cependant de le lire avec attention puisqu’il passe de l’européisme béat à un euro-réalisme plus acceptable auprès des catégories populaires.

Il reste sur ce point d’une grande ambiguïté. « Toute tentation fédéraliste, tout renforcement quel qu’il soit des institutions européennes dans le cadre actuel doit être systématiquement rejeté (pp. 293 – 294). » Il est révélateur qu’il n’évoque qu’une seule fois à la page 187 la notion de subsidiarité. Il pense en outre qu’« il n’y a pas un peuple européen, et croire qu’une démocratie européenne peut naître dans le seul creuset du Parlement européen est une erreur. Il faut européaniser les débats nationaux (p. 139) ». Dommage que les Indo-Européens ne lui disent rien. Il reprend l’antienne de Michel Debré qui craignait que le Parlement européen s’érigeât en assemblée constituante continentale. « Construire l’Europe avec la volonté de tuer la nation est une profonde erreur (p. 285). » À quelle définition de la nation se rapporte-t-il ? La nation au sens de communauté de peuple ethnique ou bien l’État-nation, modèle politique de l’âge moderne ? En se référant ouvertement à la « Confédération européenne » lancée en 1989 – 1990 par François Mitterrand et à une « Europe en cercles concentriques » pensée après d’autres par Édouard Balladur tout en oubliant que celui-ci ne l’envisageait qu’en prélude à une intégration pro-occidentale atlantiste avec l’Amérique du Nord, Laurent Wauquiez soutient une politogenèse européenne à géométrie variable. Dans un scénario de politique-fiction qui envisage avec deux ans d’avance la victoire du Brexit, il relève que « le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne suite à son référendum, mais a contribué à faire évoluer les 27 autres États membres pour qu’ils acceptent une forme plus souple de coopération autour d’un marché commun moins contraignant (p. 191) ». D’où une rupture radicale institutionnelle.

Il reste sur ce point d’une grande ambiguïté. « Toute tentation fédéraliste, tout renforcement quel qu’il soit des institutions européennes dans le cadre actuel doit être systématiquement rejeté (pp. 293 – 294). » Il est révélateur qu’il n’évoque qu’une seule fois à la page 187 la notion de subsidiarité. Il pense en outre qu’« il n’y a pas un peuple européen, et croire qu’une démocratie européenne peut naître dans le seul creuset du Parlement européen est une erreur. Il faut européaniser les débats nationaux (p. 139) ». Dommage que les Indo-Européens ne lui disent rien. Il reprend l’antienne de Michel Debré qui craignait que le Parlement européen s’érigeât en assemblée constituante continentale. « Construire l’Europe avec la volonté de tuer la nation est une profonde erreur (p. 285). » À quelle définition de la nation se rapporte-t-il ? La nation au sens de communauté de peuple ethnique ou bien l’État-nation, modèle politique de l’âge moderne ? En se référant ouvertement à la « Confédération européenne » lancée en 1989 – 1990 par François Mitterrand et à une « Europe en cercles concentriques » pensée après d’autres par Édouard Balladur tout en oubliant que celui-ci ne l’envisageait qu’en prélude à une intégration pro-occidentale atlantiste avec l’Amérique du Nord, Laurent Wauquiez soutient une politogenèse européenne à géométrie variable. Dans un scénario de politique-fiction qui envisage avec deux ans d’avance la victoire du Brexit, il relève que « le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne suite à son référendum, mais a contribué à faire évoluer les 27 autres États membres pour qu’ils acceptent une forme plus souple de coopération autour d’un marché commun moins contraignant (p. 191) ». D’où une rupture radicale institutionnelle. La configuration actuelle à 28 ou 27 laisserait la place à une entente de six États (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie et Pays-Bas) qui en exclurait volontairement le Luxembourg, ce paradis fiscal au cœur de l’Union. « Le noyau dur à 6 viserait une intégration économique et sociale forte (p. 185). » Il « pourrait s’accompagner d’un budget européen, poursuit encore Wauquiez, qui aurait comme vocation de financer de grands projets en matière de recherche, d’environnement et de développement industriel (p. 186). » On est très loin d’une approche décroissante, ce qui ne surprend pas venant d’un tenant du productivisme débridé. Cette « Union à 6 » serait supervisée par « une Commission restreinte à un petit nombre de personnalités très politiques qui fonctionnerait comme un gouvernement élu par le Parlement (pp. 187 – 188) ». S’il ne s’agit pas là d’une intégration fédéraliste, les mots n’ont aucun sens ! Laurent Wauquiez explique même que « la politique étrangère et la défense sont d’ailleurs toujours parmi les premières politiques mises en commun dans une fédération ou une confédération d’États (p. 92) ». Il n’a pas tort de penser que ce véritable cœur « néo-carolingien » (2) serait plus apte à peser sur les décisions du monde et surtout d’empêcher le déclin de la civilisation européenne. Faut-il pour le moins en diagnostiquer les maux ? « La première défaite, observe-t-il, c’est d’abord une Europe qui a renoncé à être une puissance mondiale. Elle accepte d’être un ventre mou sans énergie et sans muscle. Elle a abandonné toute stratégie et ne cherche plus à faire émerger des champions industriels (pp. 250 – 251) ». L’effacement de l’Europe a été possible par l’influence trouble des Britanniques. Londres imposa la candidature de l’insignifiante Catherine Ashton au poste de haut-représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité « a méthodiquement planifié par son inaction l’enlisement de la politique étrangère de sécurité et de défense (p. 90) ». Un jour, Laurent Wauquiez discute avec son homologue britannique. Quand il lui demande pourquoi avoir choisi cette calamité, le Britannique lui répond qu’« elle est déjà trop compétente pour ce qu’on attend d’elle et de la politique étrangère européenne, c’est-à-dire rien (p. 90) ». Résultat, le projet européen verse dans l’irénisme. « L’Europe a pensé que sa vertu seule lui permettrait de peser alors qu’il lui manquait la force, la menace, les outils d’une diplomatie moins morale mais plus efficace (p. 93). » L’essence de la morale diverge néanmoins de l’essence du politique (3).

La configuration actuelle à 28 ou 27 laisserait la place à une entente de six États (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie et Pays-Bas) qui en exclurait volontairement le Luxembourg, ce paradis fiscal au cœur de l’Union. « Le noyau dur à 6 viserait une intégration économique et sociale forte (p. 185). » Il « pourrait s’accompagner d’un budget européen, poursuit encore Wauquiez, qui aurait comme vocation de financer de grands projets en matière de recherche, d’environnement et de développement industriel (p. 186). » On est très loin d’une approche décroissante, ce qui ne surprend pas venant d’un tenant du productivisme débridé. Cette « Union à 6 » serait supervisée par « une Commission restreinte à un petit nombre de personnalités très politiques qui fonctionnerait comme un gouvernement élu par le Parlement (pp. 187 – 188) ». S’il ne s’agit pas là d’une intégration fédéraliste, les mots n’ont aucun sens ! Laurent Wauquiez explique même que « la politique étrangère et la défense sont d’ailleurs toujours parmi les premières politiques mises en commun dans une fédération ou une confédération d’États (p. 92) ». Il n’a pas tort de penser que ce véritable cœur « néo-carolingien » (2) serait plus apte à peser sur les décisions du monde et surtout d’empêcher le déclin de la civilisation européenne. Faut-il pour le moins en diagnostiquer les maux ? « La première défaite, observe-t-il, c’est d’abord une Europe qui a renoncé à être une puissance mondiale. Elle accepte d’être un ventre mou sans énergie et sans muscle. Elle a abandonné toute stratégie et ne cherche plus à faire émerger des champions industriels (pp. 250 – 251) ». L’effacement de l’Europe a été possible par l’influence trouble des Britanniques. Londres imposa la candidature de l’insignifiante Catherine Ashton au poste de haut-représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité « a méthodiquement planifié par son inaction l’enlisement de la politique étrangère de sécurité et de défense (p. 90) ». Un jour, Laurent Wauquiez discute avec son homologue britannique. Quand il lui demande pourquoi avoir choisi cette calamité, le Britannique lui répond qu’« elle est déjà trop compétente pour ce qu’on attend d’elle et de la politique étrangère européenne, c’est-à-dire rien (p. 90) ». Résultat, le projet européen verse dans l’irénisme. « L’Europe a pensé que sa vertu seule lui permettrait de peser alors qu’il lui manquait la force, la menace, les outils d’une diplomatie moins morale mais plus efficace (p. 93). » L’essence de la morale diverge néanmoins de l’essence du politique (3). Autour de ce Noyau dur européen s’organiseraient en espaces concentriques une Zone euro à dix-huit membres, puis un marché commun de libre-échange avec la Grande-Bretagne, la Pologne et les Balkans, et, enfin, une coopération étroite avec la Turquie, le Proche-Orient et l’Afrique du Nord. Cette vision reste très mondialiste. L’auteur n’envisage aucune alternative crédible. L’une d’elles serait une Union continentale d’ensembles régionaux infra-européens. Au « Noyau néo-carolingien » ou « rhénan » s’associeraient le « Groupe de Visegrad » formellement constitué de la Pologne, de la Hongrie, de la Tchéquie, de la Slovaquie, de l’Autriche, de la Croatie et de la Slovénie, un « Bloc balkanique » (Grèce, Chypre, Bulgarie, Roumanie), un « Ensemble nordico-scandinave » (États baltes, Finlande, Suède, Danemark) et un « Axe » Lisbonne – Dublin, voire Édimbourg ? C’est à partir de ces regroupements régionaux que pourrait ensuite surgir des institutions communes restreintes à quelques domaines fondamentaux comme la politique étrangère, la macro-économie et la défense à condition, bien sûr, que ce dernier domaine ne soit plus à la remorque de l’Alliance Atlantique. Il est très révélateur que Laurent Wauquiez n’évoque jamais l’OTAN. Son Europe ne s’affranchit pas de l’emprise atlantiste quand on se souvient qu’il fut Young Leader de la French-American Foundation.

Autour de ce Noyau dur européen s’organiseraient en espaces concentriques une Zone euro à dix-huit membres, puis un marché commun de libre-échange avec la Grande-Bretagne, la Pologne et les Balkans, et, enfin, une coopération étroite avec la Turquie, le Proche-Orient et l’Afrique du Nord. Cette vision reste très mondialiste. L’auteur n’envisage aucune alternative crédible. L’une d’elles serait une Union continentale d’ensembles régionaux infra-européens. Au « Noyau néo-carolingien » ou « rhénan » s’associeraient le « Groupe de Visegrad » formellement constitué de la Pologne, de la Hongrie, de la Tchéquie, de la Slovaquie, de l’Autriche, de la Croatie et de la Slovénie, un « Bloc balkanique » (Grèce, Chypre, Bulgarie, Roumanie), un « Ensemble nordico-scandinave » (États baltes, Finlande, Suède, Danemark) et un « Axe » Lisbonne – Dublin, voire Édimbourg ? C’est à partir de ces regroupements régionaux que pourrait ensuite surgir des institutions communes restreintes à quelques domaines fondamentaux comme la politique étrangère, la macro-économie et la défense à condition, bien sûr, que ce dernier domaine ne soit plus à la remorque de l’Alliance Atlantique. Il est très révélateur que Laurent Wauquiez n’évoque jamais l’OTAN. Son Europe ne s’affranchit pas de l’emprise atlantiste quand on se souvient qu’il fut Young Leader de la French-American Foundation. Laurent Wauquiez méconnaît les thèses fédéralistes intégrales et non-conformistes. Il semble principalement tirailler entre Jean Monnet et Philippe Seguin. « Les deux sont morts aujourd’hui, et c’est la synthèse de Monnet et Séguin qu’il faut trouver si l’on veut sauver l’Europe (p. 18). » Cette improbable synthèse ne ferait qu’aggraver le mal. Wauquiez affirme que « Monnet et Séguin avaient raison et il faut en quelque sorte les réconcilier (p. 17) ». À la fin de l’ouvrage, il insiste une nouvelle fois sur ces deux sinistres personnages. « La vision de Monnet n’a sans doute jamais été aussi juste ni d’autant d’actualité (p. 293) » tandis que « définitivement, Philippe Séguin avait raison et le chemin suivi depuis maintenant vingt ans est en mauvais chemin (p. 291) ». Se placer sous le patronage à première vue contradictoire de Monnet et de Séguin est osé ! Jean Monnet le mondialiste agissait en faveur de ses amis financiers anglo-saxons. Quant à Philippe Séguin qui prend dorénavant la posture du Commandeur posthume pour une droite libérale-conservatrice bousculée par le « bougisme » macronien, cet ennemi acharné de la Droite de conviction représentait toute la suffisance, l’illusion et l’ineptie de l’État-nation dépassé. Sa prestation pitoyable lors du débat avec François Mitterrand au moment du référendum sur Maastricht en 1992 fut l’un des deux facteurs décisifs (le second était la révélation officielle du cancer de la prostate de Mitterrand) qui firent perdre le « Non » de justesse le camp du non. François Mitterrand n’aurait jamais débattu avec Marie-France Garaud, Philippe de Villiers ou Jean-Marie Le Pen…

Laurent Wauquiez méconnaît les thèses fédéralistes intégrales et non-conformistes. Il semble principalement tirailler entre Jean Monnet et Philippe Seguin. « Les deux sont morts aujourd’hui, et c’est la synthèse de Monnet et Séguin qu’il faut trouver si l’on veut sauver l’Europe (p. 18). » Cette improbable synthèse ne ferait qu’aggraver le mal. Wauquiez affirme que « Monnet et Séguin avaient raison et il faut en quelque sorte les réconcilier (p. 17) ». À la fin de l’ouvrage, il insiste une nouvelle fois sur ces deux sinistres personnages. « La vision de Monnet n’a sans doute jamais été aussi juste ni d’autant d’actualité (p. 293) » tandis que « définitivement, Philippe Séguin avait raison et le chemin suivi depuis maintenant vingt ans est en mauvais chemin (p. 291) ». Se placer sous le patronage à première vue contradictoire de Monnet et de Séguin est osé ! Jean Monnet le mondialiste agissait en faveur de ses amis financiers anglo-saxons. Quant à Philippe Séguin qui prend dorénavant la posture du Commandeur posthume pour une droite libérale-conservatrice bousculée par le « bougisme » macronien, cet ennemi acharné de la Droite de conviction représentait toute la suffisance, l’illusion et l’ineptie de l’État-nation dépassé. Sa prestation pitoyable lors du débat avec François Mitterrand au moment du référendum sur Maastricht en 1992 fut l’un des deux facteurs décisifs (le second était la révélation officielle du cancer de la prostate de Mitterrand) qui firent perdre le « Non » de justesse le camp du non. François Mitterrand n’aurait jamais débattu avec Marie-France Garaud, Philippe de Villiers ou Jean-Marie Le Pen…