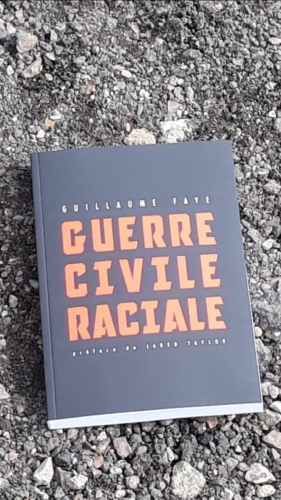

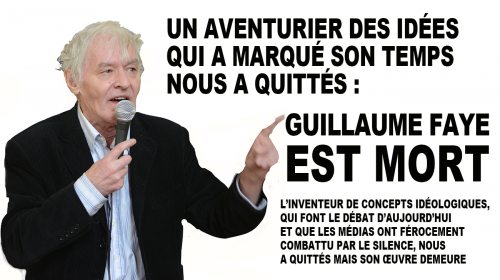

« Guerre civile raciale ». Tel est le titre du dernier ouvrage de Guillaume Faye, qui vient de sortir quelques jours après sa mort. Un titre qui, c’est une habitude chez l’auteur, polémiste dans l’âme, ne fait pas dans la dentelle. C’est un autre polémiste et proche de Guillame Faye, Daniel Conversano, qui a édité ce dernier ouvrage.

Et à qui nous avons posé quelques questions, qui étaient adressées initialement à Guillaume Faye, son décès ayant rendu impossible cette interview. Daniel Conversano, son éditeur, répond donc à sa place. Attention, entretien choc, sans langue de bois.

Pour commander le dernier livre de Guillaume Faye, c’est ici

Pour commander le dernier livre de Guillaume Faye, c’est ici

Breizh-info.com : La guerre civile raciale, vingt ans après la colonisation de l’Europe… Nous y sommes donc vraiment ? Qu’entendait Guillaume Faye par guerre civile raciale d’ailleurs ?

Daniel Conversano : Le titre a surpris certains observateurs, parce qu’il semble en quelque sorte contradictoire. Nous avons tendance à nous représenter la guerre civile comme un affrontement fratricide entre individus provenant d’un même peuple, et la guerre raciale, à l’inverse, comme une guerre entre pays distincts, qui met dos à dos des populations très différentes (par exemple : les Croisades, qui furent des guerres religieuses et raciales). Cette perplexité face à la présence du mot « civil » en titre, vient d’une mauvaise compréhension du mot : une guerre civile est une guerre dont les acteurs principaux ne sont pas des soldats ou des officiels mais de simples citoyens. Or, la grande majorité des allogènes contre lesquels Faye pense que les Français devront lutter, sont eux-mêmes des Français de papier. La guerre que prédit Guillaume sera donc ET civile ET raciale, puisqu’elle opposera sur le sol français des civils de même nationalité, mais issus de groupes ethniques différents (essentiellement Européens, Maghrébins et Noirs).

Breizh-info.com : Pour faire une guerre, ne faut-il pas être deux camps actifs ? Le camp des autochtones, des Blancs, des Européens, semble particulièrement divisé, peu conscient de qui il est, loin d’être fédéré, et n’a pas la démographie pour lui. À moins que… l’imprévu dans l’histoire ?

Daniel Conversano : Tout à fait. À la fin du chapitre 2, Faye évoque les scénarios possibles pour l’avenir. L’un d’eux est la défaite pure et simple du camp autochtone. Et dans les raisons invoquées, il y a le manque de courage collectif, qui donne effectivement l’impression que si demain, une guerre raciale éclate en France, les Maghrébins islamisés et les Africains seront les seuls à donner les coups et donc, à l’emporter. Guillaume Faye est persuadé que les attentats vont reprendre et se multiplier en France, jusqu’à devenir quasiment quotidiens. La faiblesse encourage les musulmans radicalisés : de tous temps, elle leur a donné l’énergie d’aller plus loin et de soumettre complètement les territoires qu’ils occupaient. Ce n’est pas comme s’ils allaient tout à coup arrêter de nuire, si l’on continue en face à être « gentil » et à se battre à coups de bougies.

Mais Faye n’est pas dupe et estime qu’il y a une chance sur trois que les Français perdent sans lutter cette guerre raciale et territoriale. Une chance sur trois, c’est beaucoup.

Breizh-info.com : Guillaume Faye a été visionnaire avec la colonisation de l’Europe, ce qui lui a valu critiques, condamnations… Comment voyait-t-il l’Europe, la France, en 2030-2040 ?

Daniel Conversano : Bonne question… Je partage l’avis de Guillaume sur le sujet. En fait, nous sommes pessimistes pour la France et optimistes pour l’Europe et le monde blanc. Le remplacement ethnique en France a atteint un stade très avancé, au point qu’il nous semble impossible (à moins de mener une politique qui ne respecterait pas les conventions de Genève… encore faut-il pour cela prendre le pouvoir de force) de reprendre le contrôle du pays et d’en refaire ce qu’il a pourtant toujours été : un pays de Blancs ! Guillaume est beaucoup plus confiant en ce qui concerne les peuples (nous disons bien les peuples) allemands, italiens, hongrois, polonais ou russes. Même s’il n’a pas confiance en la volonté réelle et la capacité d’un Salvini à entamer un processus de remigration, Guillaume Faye pense notamment que l’Italie s’en sortira parce que le logiciel des Italiens est et sera toujours identitaire : un Italien sait qu’il est Blanc, qu’un Marocain ou un Malien ne l’est pas, et ce que cela implique. À terme, ce « pouvoir » tout bête de savoir distinguer qui est quoi, sera un atout majeur dans le cadre d’affrontements contre les allogènes, et notamment ceux qui sont animés d’un sentiment de haine métaphysique envers nous, à travers l’islam. Selon Guillaume, et même s’il le déplore, la chute de la France (et l’Angleterre) créera un précédent historique qui alertera le reste des pays inquiétés avant qu’il ne soit trop tard – et ce, même si le poison du progressisme gauchiste commence doucement à atteindre les pays de l’Est. Le pari de Faye est que la France tombera dans la guerre et l’effroi avant que les pays préservés ne fassent les mêmes erreurs que nous, ce qui leur permettra d’en tirer les conclusions adéquates. Aussi, quand Guillaume Faye écrit dans le livre qu’il pense que nous gagnerons la guerre, le « nous » veut dire « les Blancs ». La France, seule, c’est moins sûr.

Breizh-info.com : Quelles seraient les mesures les plus urgentes, sur le plan politique, à mettre en place aujourd’hui ? Le souverainisme distillé un peu partout en Europe est-il une solution à la crise que traverse notre civilisation ?

Daniel Conversano : À la fin de sa vie, Guillaume Faye n’aimait plus répondre à ce genre de questions, car l’absence de perspectives claires pour obtenir le pouvoir lui donnait le sentiment qu’imaginer un programme que nous ne pourrions jamais appliquer était une perte de temps. Il faut aussi ajouter quelque chose qui n’est pas très « politiquement correct »… En fait, Guillaume ne cherche pas de solutions pour éviter la guerre civile, il souhaite que cette guerre ait lieu. Non par sadisme ou folie, mais parce qu’il pense qu’il n’y a que la guerre qui pourra permettre à la France de rebondir, et d’entamer le processus de démigration (mot qu’il utilise à la place de remigration), afin de retrouver sa grandeur. Position audacieuse, que d’aucuns jugeront immorale, mais qui me semble compréhensible. S’il existe encore des solutions politiques dans les pays où les autochtones ne votent pas fortement à gauche et où la proportion d’immigrés en rapport à la population générale est inférieure à 10-15 %, ce n’est plus le cas en France. Pour en avoir discuté avec lui souvent, le plus probable est que les Français de souche, de gauche comme de droite d’ailleurs, finiront par s’expatrier devant tant de haine et de violence infligées au quotidien. Le cœur de Guillaume voulait la guerre, sa raison penchait plutôt pour un « white flight » massif qui arrivera prochainement.

Breizh-info.com : Guillaume Faye était très malade lorsque nous avons voulu l’interroger. Qu’aurait-il répondu selon vous à la question suivante : Que faire, pour demain, pour nos enfants et pour notre civilisation ?

Daniel Conversano : Guillaume Faye a compris fin novembre, quand on lui a annoncé un cancer généralisé, qu’il allait bientôt mourir. Pourtant, c’est un sujet que nous abordions peu. En pratique, et sans doute pour ne pas sombrer psychologiquement dans le désespoir, nous échangions en planchant sur ses prochains ouvrages comme si de rien n’était. C’est ainsi qu’il tenait le coup. Mais il y a eu tout de même quelques brefs moments où, de lui-même, Faye a évoqué avec moi sa fin proche. Notamment le soir de la Saint-Sylvestre. Je l’ai appelé à 23 h 50 pour lui souhaiter une bonne année, sur un coup de tête, car personne n’est censé appelé les patients aussi tard. Étonnamment, il ne dormait pas et m’a répondu. Quelque chose comme : « c’est mon dernier réveillon. J’en profite et j’écoute l’équipe médicale faire la fête en salle de pause. Je ne serai pas là pour le prochain réveillon… c’est une idée triste, n’est-ce pas, mon cher Daniel ? ». Ces mots m’ont énormément touché et j’y repense souvent. À la suite de cela, nous avons discuté d’un certain nombre de sujets. Et j’ai noté ceci : pour Guillaume, la clé est dans la compréhension par chaque Européen de la nature de leur âme. Faye était convaincu que tout s’écroule en Occident parce que plus rien n’est à sa place, et que les individus n’y arrivent plus à déterminer clairement qui ils sont. Les poètes et les artistes doivent créer des mythes qui encouragent la jeunesse à choisir la lutte et la survie (il n’aimait pas, par exemple, la mollesse dépressive des livres de Houellebecq, selon lui dangereuse) ; les courageux et ceux qui en ont la force doivent combattre, et ne plus se laisser faire face à la délinquance étrangère, tout en se vengeant en cas d’attaques adverses ; et les gens lambdas doivent, c’est le minimum, faire entre trois et quatre enfants pour assurer à notre pays une démographie autochtone de renouvellement des générations. Voilà ce qu’il m’a dit cette nuit-là, et répété souvent depuis. Il y a 3 catégories d’hommes européens, et chacun doit déterminer au cours de sa vie à laquelle il appartient. Père de famille, soldat, créateur. Faites votre choix.

Propos recueillis par YV

[cc] Breizh-info.com, 2019, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine – V

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

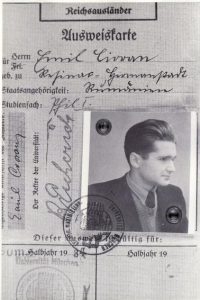

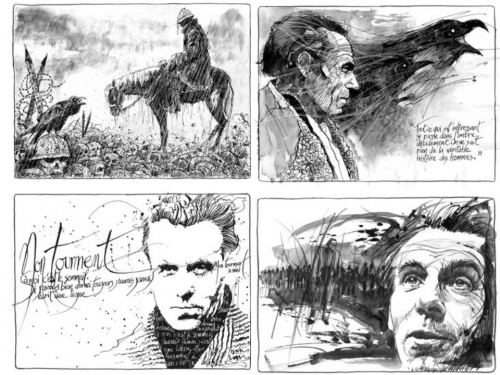

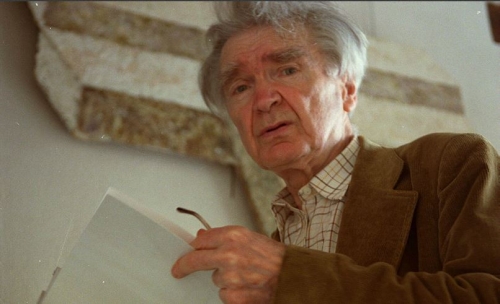

Emil Cioran

Emil Cioran A rare and stimulating combination in Cioran’s writings: unsentimental observation and intense pathos.

A rare and stimulating combination in Cioran’s writings: unsentimental observation and intense pathos. But fascism cannot work miracles. Politics must work with the human material and historical trajectory that one has. That is being true to oneself. To wish for total transformation and the tabula rasa is to invite disaster. Such revolutions are generally an exercise in self-harm. Once the passions and intoxications have settled, one finds the nation stunted and lessened: by civil war, by tyranny, by self-mutilation and deformation in the stubborn in the name of utopian goals. The historic gap with the ‘advanced’ nations is widened further still by the ordeal.

But fascism cannot work miracles. Politics must work with the human material and historical trajectory that one has. That is being true to oneself. To wish for total transformation and the tabula rasa is to invite disaster. Such revolutions are generally an exercise in self-harm. Once the passions and intoxications have settled, one finds the nation stunted and lessened: by civil war, by tyranny, by self-mutilation and deformation in the stubborn in the name of utopian goals. The historic gap with the ‘advanced’ nations is widened further still by the ordeal.

J’ai dans ma bibliothèque quelques livres de grammaire et de langue française (chinés dans les vide-greniers) dans un état qui laisse supposer qu’ils ont été fréquemment pris en main. Par exemple, celui-ci, dont la trente et unième édition (!) fut imprimée en 1950. C’est un manuel de grammaire destiné aux classes de sixième. La deuxième leçon présente, dans la rubrique La vie des mots, le texte suivant : « Le sens des mots s’élargit : Le mot boucher désignait au Moyen-Age l’homme qui vendait de la viande de bouc. Un panier n’était proprement qu’une corbeille à pain. Le mot bureau a désigné tout d’abord un petit morceau de bure ou étoffe grossière, ensuite le meuble sur lequel on pose cette bure, puis la salle dans laquelle ce meuble est placé… »

J’ai dans ma bibliothèque quelques livres de grammaire et de langue française (chinés dans les vide-greniers) dans un état qui laisse supposer qu’ils ont été fréquemment pris en main. Par exemple, celui-ci, dont la trente et unième édition (!) fut imprimée en 1950. C’est un manuel de grammaire destiné aux classes de sixième. La deuxième leçon présente, dans la rubrique La vie des mots, le texte suivant : « Le sens des mots s’élargit : Le mot boucher désignait au Moyen-Age l’homme qui vendait de la viande de bouc. Un panier n’était proprement qu’une corbeille à pain. Le mot bureau a désigné tout d’abord un petit morceau de bure ou étoffe grossière, ensuite le meuble sur lequel on pose cette bure, puis la salle dans laquelle ce meuble est placé… »

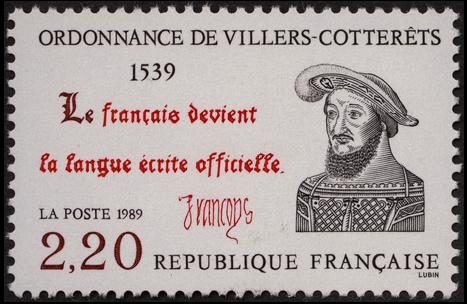

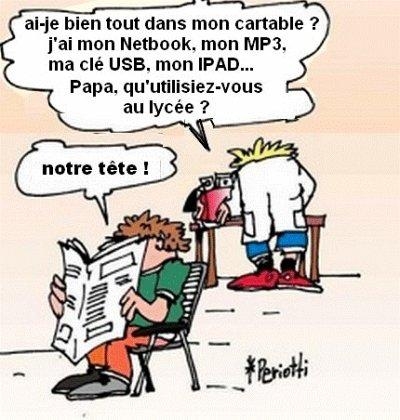

La langue, l’écriture, l’expression, la communication

La langue, l’écriture, l’expression, la communication

Yes, Elementarteilchen was an immediate sensation and a huge bestseller.

Yes, Elementarteilchen was an immediate sensation and a huge bestseller.

Surprisingly, Soral’s anti-Zionist and civic nationalist association Égalité & Réconciliation actually

Surprisingly, Soral’s anti-Zionist and civic nationalist association Égalité & Réconciliation actually  One will appreciate the utter tartuffery of claiming an opponent is promoting the Great Replacement while denying that it is taking place.

One will appreciate the utter tartuffery of claiming an opponent is promoting the Great Replacement while denying that it is taking place.

Tout a été dit sur l’indigeste pavé du tandem Taguieff-Duraffour paru au début de l’année passée ¹. En attendant la version en collection de poche, agrémentée d’une préface sur la réception critique (!), on peut maintenant y revenir avec quelque recul même si d’aucuns penseront qu’on lui accorde trop d’importance.

Tout a été dit sur l’indigeste pavé du tandem Taguieff-Duraffour paru au début de l’année passée ¹. En attendant la version en collection de poche, agrémentée d’une préface sur la réception critique (!), on peut maintenant y revenir avec quelque recul même si d’aucuns penseront qu’on lui accorde trop d’importance.

Cioran, like Nietzsche, writes with a kind of visceral identification with human history and the evolution of our consciousness as recorded in our literature and philosophy. For Cioran, how could one live without being part of a great nation? For him, a nation is a social, linguistic, and ethnic reality culminating in a shared psychic reality; a great nation is an agent influencing the course of human history, rather than a collection of individuals. A nation is a kind of conversation, a shared mind, extending across the centuries; at the same time, nations are equally mortal and artificial creations. Hence for Cioran, “France,” “Germany,” and “Romania” are entities which are at once conventional and whose potentialities and defects are intimately felt, about which the stakes could not be higher.

Cioran, like Nietzsche, writes with a kind of visceral identification with human history and the evolution of our consciousness as recorded in our literature and philosophy. For Cioran, how could one live without being part of a great nation? For him, a nation is a social, linguistic, and ethnic reality culminating in a shared psychic reality; a great nation is an agent influencing the course of human history, rather than a collection of individuals. A nation is a kind of conversation, a shared mind, extending across the centuries; at the same time, nations are equally mortal and artificial creations. Hence for Cioran, “France,” “Germany,” and “Romania” are entities which are at once conventional and whose potentialities and defects are intimately felt, about which the stakes could not be higher. Cioran, a voracious reader with a vast intellectual culture, is extremely critical of French thought and culture throughout history. Cioran foresees a great convergence: France’s bourgeois decadence indicates where all the other nations are heading, and by that decadence she will also really become a “normal” country, as afflicted by doubt and inferiority complexes as all the rest (45, 49). Cioran writes implausibly, “Her decline, obvious for almost a century, has not been opposed by any of her sons with a desperate protest” (63).

Cioran, a voracious reader with a vast intellectual culture, is extremely critical of French thought and culture throughout history. Cioran foresees a great convergence: France’s bourgeois decadence indicates where all the other nations are heading, and by that decadence she will also really become a “normal” country, as afflicted by doubt and inferiority complexes as all the rest (45, 49). Cioran writes implausibly, “Her decline, obvious for almost a century, has not been opposed by any of her sons with a desperate protest” (63). France is “a consoling space” for Cioran: “With what impatience I have awaited this outcome, so fertile for melancholic inspiration!” (70). The wandering and soon-to-be stateless Cioran wants to limit himself to a particular culture and place: “He who embraces too much falsifies the world, but in the first instance, himself . . . A great soul enclosed in the French forms, what a fecund type of humanity!” (87). France’s comfortable decadence will shield Cioran from his own excesses: “Let her measure cure us of pathetic and fatal wanderings” (32), “A country’s lack of life will protect us against the dangers of life” (88). Crepuscular France will finally give Cioran the opportunity to be in harmony with his time: “Alexandrianism is erudite debauchery as a system, theoretical breathing at the twilight, a moaning of concepts – and the only moment when the soul can harmonize its darkness with the objective unfolding of the culture” (70).

France is “a consoling space” for Cioran: “With what impatience I have awaited this outcome, so fertile for melancholic inspiration!” (70). The wandering and soon-to-be stateless Cioran wants to limit himself to a particular culture and place: “He who embraces too much falsifies the world, but in the first instance, himself . . . A great soul enclosed in the French forms, what a fecund type of humanity!” (87). France’s comfortable decadence will shield Cioran from his own excesses: “Let her measure cure us of pathetic and fatal wanderings” (32), “A country’s lack of life will protect us against the dangers of life” (88). Crepuscular France will finally give Cioran the opportunity to be in harmony with his time: “Alexandrianism is erudite debauchery as a system, theoretical breathing at the twilight, a moaning of concepts – and the only moment when the soul can harmonize its darkness with the objective unfolding of the culture” (70).

Alors certes, officiellement aucun pays n’a récemment déclaré la guerre au nôtre. Toutefois, les faits sont là et l’auteur écrit : « Pour la première fois, depuis combien de décennies, la sécurité des Français en France et dans le monde n’est plus assurée. La première des sécurités, celle de la vie, est menacée, moins par le terrorisme que par un effondrement des systèmes vivants et des services de la nature qui aurait semblé inconcevable voici quelques décennies. »

Alors certes, officiellement aucun pays n’a récemment déclaré la guerre au nôtre. Toutefois, les faits sont là et l’auteur écrit : « Pour la première fois, depuis combien de décennies, la sécurité des Français en France et dans le monde n’est plus assurée. La première des sécurités, celle de la vie, est menacée, moins par le terrorisme que par un effondrement des systèmes vivants et des services de la nature qui aurait semblé inconcevable voici quelques décennies. »

6ème sujet d’inquiétude : la violente répression policière et judiciaire des Gilets jaunes

6ème sujet d’inquiétude : la violente répression policière et judiciaire des Gilets jaunes