Communiqué de "Terre & Peuple-Wallonie

TERRE & PEUPLE Magazine n°77

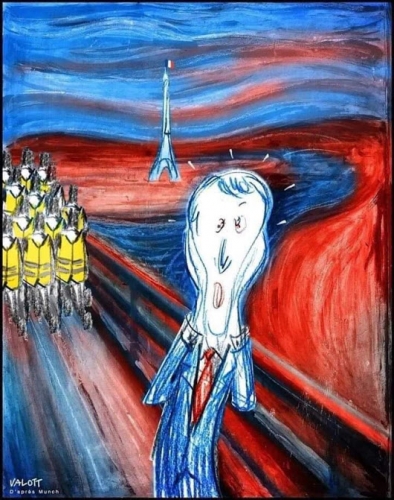

Le numéro 77 de TERRE & PEUPLE Magazine est centré sur le thème ‘Identité et communautarisme’. Dans son éditorial, sous le titre ‘Les incendiaires’, Pierre Vial dénonce le mépris abyssal que manifeste Macron et ses suiveurs pour les ‘gens d’en bas’, éveillant chez ceux-ci un ressentiment qui va croissant. Ces incendiaires sont déjantés de la réalité, quand ils ne sont pas des pyromanes cyniques, transportés par la perspective de voir flamber notre monde qu’ils haïssent, au point de s’en promettre la joie dans des morceaux de rap, dont les racailles qui empoisonnent les cités ne perdent pas une syllabe. Cultureux et bourgeois sont assis béatement sur un tonneau de poudre.

Pierre Vial dégage le modèle identitaire des Juifs, depuis les déplacements des Hébreux (Habiru en ougaritique, Apiru en égyptien) sur le pourtour du Croissant fertile, aux environs de -1500 AC. Selon les traditions bibliques, il y a eu, à l’origine, quatre groupes qui se rattachent aux patriarches Abraham (dans la montagne de Juda) et Isaac (dans le Négeb), Jacob (en Haute Mésopotamie) et Israël (dans la montagne d’Ephraïm). La figure de Jacob a été identifiée à celle d’Israël suite à l’alliance des Benê-Israël avec les Benê-Jacob. Abraham a émigré jusqu’en Canaan depuis Ur, cité de Mésopotamie détruite par l’invasion élamite en -1960 AC. La Genèse (17, 1, 10) révèle l’alliance consentie par l’Eternel, lequel confère aux migrants, qui ne l’occupaient qu’en tant qu’étrangers, la possession perpétuelle du pays, soit la (per)mission de génocide, contre le signe de l’alliance (la circoncision). La Bible relate l’opération par le détail. La coutume sémitique réservait au chef la part royale du butin. Dans la guerre sainte, la part de Dieu doit être sacrifiée.

Pénétrant en Canaan, Josué voua à l’anathème tout ce qui s’y trouvait, « aussi bien la femme que l’homme, le vieux que le jeune, le taureau, le mouton, l’âne, les passant tous au fil de l’épée. » (Livre de Josué 6, 21), intransigeance que Yahvé attend du peuple avec lequel il a passé une alliance exclusive. Pour amalgamer une population faite de clans d’origines diverses, il fallait l’élection divine et l’Alliance. Les douze fils de Jacob sont la souche des douze tribus, qui se répartissent ensuite en deux royaumes, celui d’Israël et celui de Judée. Le groupe des Hébreux Benêt-Joseph/Benêt-Israël s’était employé temporairement, sous le règne du pharaon Ramsès II (-1270 à -1250-), à des travaux de construction dans l’est du delta du Nil. Sous la conduite de Moïse (un Hébreux pénétré de culture égyptienne qui parvint à leur faire accepter la prééminence de la divinité unique YHWH, dont on ne devait en aucun cas fabriquer de représentation imagée), ils quittèrent l’Egypte et attendirent quarante ans dans le désert dans la perspective de conquérir un pays d’abondance. Ils étaient unis dans leur commune obéissance au Décalogue, la loi du dieu unique.

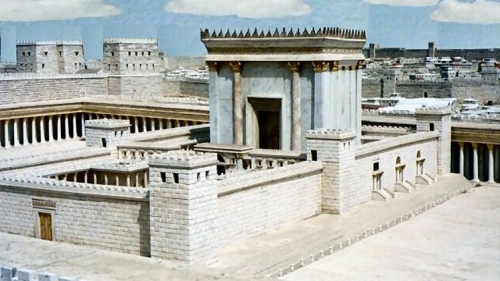

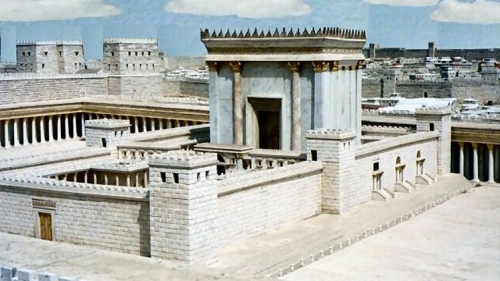

Ce sentiment de commune appartenance a franchi des millénaires. A la fin de la période dite des Juges, chefs de tribu qui résistent à la menace d’envahisseurs et autres Philistins et à la tentation de revenir au culte de Baal, Samuel, le dernier des Juges, institue le premier fédérateur, le roi Saül, dont le gendre, David, installe un état solidement centralisé. Le fils de David, Salomon (-973 à-933), marque avec l’édification du Temple l’apogée du Royaume d’Israël, qu’il répartit en douze districts. Nœud de communication commercial central, le pays fait jonction entre l’Egypte et Babylone et entre la Méditerranée et l’Inde. Mais l’édification de sanctuaires dédiés à des dieux étrangers, dont Astarté, va susciter la révolte de Jéroboam lequel, avec l’appui du Pharaon, provoque la scission entre les royaumes de Juda et d’Israël. Celui-ci est le théâtre des affrontements entre les défenseurs de la tradition (les prophètes) et les partisans du polythéisme, appuyés par des princesses étrangères, dont Jézabel (qui sera assassinée). Car les prophètes préconisent, pour se libérer du polythéisme, le hérem ou sacrifice sanglant, ce que pratiqua avec zèle le roi Jéhu et sa dynastie (-872 à -744) sur les partisans de Baal. Au contraire, le petit royaume de Juda était, à l’exception de la reine Athalie (-842), resté fidèle à la tradition monothéiste. En dépit de l’alliance de Juda avec l’Egypte, Nabuchodonosor envahit le pays et déporta le roi, les nobles et les meilleurs artisans à Babylone, où il les autorisa à vivre en communauté avec leur prophète Ezechiel.

Ce sentiment de commune appartenance a franchi des millénaires. A la fin de la période dite des Juges, chefs de tribu qui résistent à la menace d’envahisseurs et autres Philistins et à la tentation de revenir au culte de Baal, Samuel, le dernier des Juges, institue le premier fédérateur, le roi Saül, dont le gendre, David, installe un état solidement centralisé. Le fils de David, Salomon (-973 à-933), marque avec l’édification du Temple l’apogée du Royaume d’Israël, qu’il répartit en douze districts. Nœud de communication commercial central, le pays fait jonction entre l’Egypte et Babylone et entre la Méditerranée et l’Inde. Mais l’édification de sanctuaires dédiés à des dieux étrangers, dont Astarté, va susciter la révolte de Jéroboam lequel, avec l’appui du Pharaon, provoque la scission entre les royaumes de Juda et d’Israël. Celui-ci est le théâtre des affrontements entre les défenseurs de la tradition (les prophètes) et les partisans du polythéisme, appuyés par des princesses étrangères, dont Jézabel (qui sera assassinée). Car les prophètes préconisent, pour se libérer du polythéisme, le hérem ou sacrifice sanglant, ce que pratiqua avec zèle le roi Jéhu et sa dynastie (-872 à -744) sur les partisans de Baal. Au contraire, le petit royaume de Juda était, à l’exception de la reine Athalie (-842), resté fidèle à la tradition monothéiste. En dépit de l’alliance de Juda avec l’Egypte, Nabuchodonosor envahit le pays et déporta le roi, les nobles et les meilleurs artisans à Babylone, où il les autorisa à vivre en communauté avec leur prophète Ezechiel.

En -586, Jérusalem est détruite, mais la victoire de Cyrus, roi des Perses, sur les Babyloniens est une libération. Le temple est reconstruit, mais les Juifs revenus au pays s’unissent par mariages mixtes aux païens implantés entre-temps et le culte de Baal reprend. Les Juifs de Babylone réagissent et envoient un réformateur, Ezra. Celui-ci annule les mariages mixtes et, avec l’appui du gouverneur perse de Judée, instaure au Temple la pratique de la lecture publique de la Bible. Celle-ci, n’étant plus réservée à l’élite religieuse, devient la constitution vivante de l’Etat, assurant l’unité du peuple, tant en Palestine que dans la Diaspora. Celle-ci ne s’étend pas qu’à l’empire perse et à l’Egypte, mais bientôt à l’empire d’Alexandre. Libéral et tolérant, celui-ci accorde même l’autonomie à la Judée et reconnaît les mêmes droits aux Juifs qu’aux colons grecs. Quand ses généraux se partageront son empire, Ptolémée Ier Sôter s’emparera de Jérusalem et sa dynastie, les Lagides (qui déportera nombre de Judéens et de Samaritains) restera au pouvoir jusqu’en -200 et pénétrera la contrée d’hellénisme polythéiste. A Jérusalem, toutefois, le Grand-Prêtre n’en continuait pas moins d’incarner la tradition juive et, à Alexandrie, la fameuse bibliothèque est même dotée par Ptolémée II de la célèbre traduction de la Bible des Septante. Toutefois, lorsque les Séleucides s’emparent de Jérusalem, les juifs se rallient à eux et en seront récompensés. Mais, lorsque Seleucus IV envoie son ministre Héliodore confisquer le trésor du Temple, le grand-prêtre Onias Ier s’entend avec le ministre pour faire assassiner le roi.

A travers l’ensemble de la Diaspora méditerranéenne, nord-africaine et proche-orientale, les communautés juives ont appliqué ce modèle de comportement, avec l’efficacité qu’on sait. Mais avec des constances variables : le grand-prêtre Onias III est supplanté par son frère Jason, qui se lance dans l’hellénisation, rebaptisant Jérusalem en Antioche, pour honorer le roi Antiochus IV. Une révolte des traditionnalistes est matée, les livres de la Loi sont brûlés et le temple est dédié à Zeus. Nombre de notables, marqués depuis leur jeunesse par l’hellénisation, s’y plient, d’autres feignent ou se cachent pour pratiquer la tradition, d’autres plongent dans la révolte et la clandestinité, tel le prêtre Mattathias qui, après avoir égorgé un Juif qui s’apprêtait à sacrifier aux dieux païens, massacra l’envoyé du roi. Rassemblant six mille Hassidim (fidèles), il les fit renverser les idoles, brûler des villages et circoncire de force les hommes. C’est la révolte des Maccabée, menée à la mort de Mattathias par son fils Judas, qui chercha l’appui des Romains, à qui il affirma que les Juifs ne revendiquaient que de vivre selon leur Loi. Réoccupant Jérusalem le 14 décembre -164 (Hanukâh), il purifia et fortifia le Temple. Dans un but d’apaisement, le nouveau roi séleucide Antiochus V reconnut le droit des Juifs à vivre selon leur loi propre, mais l’esprit de révolte n’était pas mort pour autant.

Comme Judas Maccabée soutient leur arrogance, le nouveau roi séleucide Démétrius Ier envoie son général Nicanor, avec une armée. Par miracle, Judas la défait et tue Nicanor (le ‘Jour de Nicanor’ se célèbre encore aujourd’hui), mais il est écrasé peu après et tué lui-même. Ses frères lui succèdent, Jonatan d’abord et ensuite Simon, et enfin Jean Hyrcan, qui règnera trente ans comme grand-prêtre et ethnarque. Il obtiendra du roi Antiochus VII, contre un tribut et le démantèlement des murailles de Jérusalem, le respect de la pratique de la religion juive. Le parti des Pharisiens (scribes attachés à la tradition religieuse, qui avaient soutenu Jonatan et Simon), s’étant opposé à Jean Hyrcan, celui-ci réprima durement leur révolte et se rallia au parti des Sadducéens (prêtres, aristocrates et possédants, parmi lesquels un groupe d’esséniens puritains). Les héritiers de Hyrcan vont alterner les révoltes et les répressions féroces, jusqu’à ce que la femme du roi-grand-prêtre Alexandre Jannée, Alexandra (-76 à -67) joue la carte de l’apaisement avec les pharisiens, qu’elle fait entrer au Conseil des Anciens.

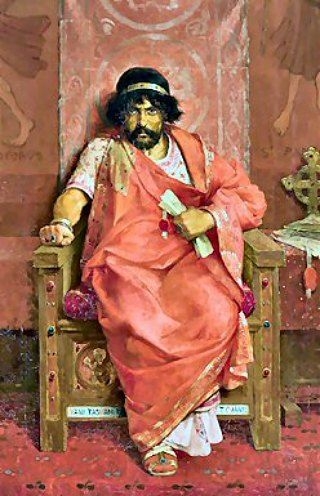

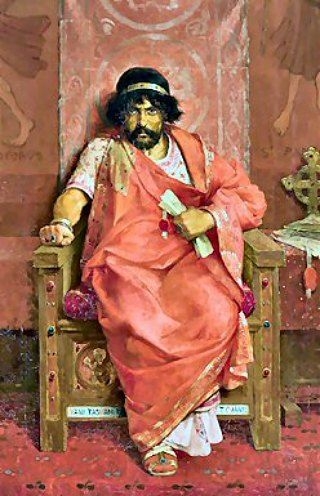

A sa mort, les Romains vont jouer la rivalité entre ses fils et c’est la fin du Royaume Hasmonéen, dont la politique de judaïsation forcée n'a pas pu gommer les différences : les villes de la côte étant plus hellénistes que juives. Les pharisiens étaient influents dans les campagnes et les Sadducéens puissants à Jérusalem, les Esséniens se murant dans leur isolement. Mais avec un attachement, partagé par tous, pour une littérature hébraïque florissante. Les révoltes et les répressions se succèdent avec les assassinats et les massacres. La Judée est rattachée au monde romain par Pompée. Membre de la maison du grand-prêtre Hyrcan II, Hérode est un habile manœuvrier qui parvient à se faire apprécier à Rome par les détenteurs successifs du pouvoir, Antoine puis Octave. Il en obtient d’être installé roi de Judée. Il s’empare de Jérusalem grâce aux légions romaines et règne sans scrupule par l’assassinat, y compris des siens.

A sa mort, les Romains vont jouer la rivalité entre ses fils et c’est la fin du Royaume Hasmonéen, dont la politique de judaïsation forcée n'a pas pu gommer les différences : les villes de la côte étant plus hellénistes que juives. Les pharisiens étaient influents dans les campagnes et les Sadducéens puissants à Jérusalem, les Esséniens se murant dans leur isolement. Mais avec un attachement, partagé par tous, pour une littérature hébraïque florissante. Les révoltes et les répressions se succèdent avec les assassinats et les massacres. La Judée est rattachée au monde romain par Pompée. Membre de la maison du grand-prêtre Hyrcan II, Hérode est un habile manœuvrier qui parvient à se faire apprécier à Rome par les détenteurs successifs du pouvoir, Antoine puis Octave. Il en obtient d’être installé roi de Judée. Il s’empare de Jérusalem grâce aux légions romaines et règne sans scrupule par l’assassinat, y compris des siens.

Bâtisseur, il construit un théâtre et un amphithéâtre, édifices païens qui suscitent la colère des Juifs pieux. Pour les amadouer, il reconstruit le Temple. Il obtient de l’empereur Auguste des droits et privilèges pour tous les Juifs de la Diaspora, notamment de pratiquer leur Loi et d’envoyer des offrandes au Temple. Son règne dure trente ans. A sa mort, le royaume est divisé en trois tétrarchies. Mais, dès l’an 6, l’administration en est confiée à un procurateur romain, lequel veillera à conserver les institutions juives : le Sanhédrin continue de légiférer et de juger les Juifs, à l’exception de ceux qui sont citoyens romains. L’époque n’en est pas moins à la sédition. Divers groupements d’activistes provoquent l’agitation, dont les Zélotes, partisans de la lutte armée, les Baptistes, dont Jean qui sera exécuté en tant qu’agitateur, et les Nazôréens, disciples de Jésus de Nazareth, soupçonné de complot et crucifié. Comme l’empereur Caligula, revendiquant sa propre divinité, voulait placer sa statue dans le temple de Jérusalem, les révoltes et émeutes se succèdent et les Sicaires, Zélotes qui exécutaient au poignard (sica) les juifs collaborateurs, invitent à la révolution et au pillage.

Le procurateur Florus s’étant emparé du trésor du Temple, révoltes et représailles débouchent sur une vraie guerre et les Sicaires parviennent à s’emparer de la forteresse de Massada. La destruction d’une légion, tombée dans une embuscade, débouche sur une guerre de libération nationale. Néron confie trois légions à Vespasien, général aguerri. Les Zélotes prennent le contrôle de Jérusalem et massacrent les notables et les familles sacerdotales. Vespasien, désigné comme empereur par les légions, charge son fils Titus de nettoyer les bastions de résistance. Celui-ci s’empare du temple qu’il livre au feu le 6 août 70. Massada ne fut emportée qu’en avril 73. Il n’y eut pas de survivant : les derniers se suicidèrent plutôt que de tomber aux mains des Romains. Certains soldats de Tsahal prêtent le serment « Massada ne tombera pas une seconde fois ». Le ‘complexe de Massada’ serait la représentation paranoïaque d’un Israël isolé dans un monde qui cherche sa perte. La destruction du second Temple marque la fin de l’Etat hébreu. Le peuple juif doit alors trouver de nouvelles formules de survie.

Alain Cagnat dissèque le communautarisme musulman. En dépit de ses valeurs universelles, la République est impuissante à assimiler l’islam colonisateur : ce n’est pas une surprise. Il n’est pas trop tard, mais il faudrait d’abord identifier les agresseurs et leurs complices. Leur nombre, qu’il est interdit de compter, doit se situer vers les dix millions, soit 15% de la population de la France. A la différence des autres religions, l’islam est ‘incréé’, dicté directement par Allah (même s’il a été ‘transcrit’ au fil des siècles par des dizaines de rédacteurs). Et ce n’est pas une religion de l’individu, mais une religion-Etat : « Rien n’est à César, tout est à Allah ! » Enfin, l’islam postule son hégémonie planétaire, alors qu’il s’oppose frontalement aux valeurs de notre civilisation : intolérance, négation du libre-arbitre, infériorité des non-musulmans, mépris de la femme, violence. Toutefois, la conquête de l’Europe se réalisera probablement sans violence, par le ventre des musulmanes et par la lâcheté ou le calcul électoral de nos élus. Les démocraties libérales sont désarmées par les droits de l’Homme, le respect des minorités et la criminalisation de l’islamophobie. Les mosquées, le halal, le voile sont des armes plus mortelles que les poignards de quelques fous d’Allah. Le nombre de mosquées, qui était moins de 100 en 1970, était passé à 1.036 en 2000, 2.449 en 2012 et 6.556 en 2018.

Or les mosquées (‘Nos casernes,’ dit Erdogan) sont les citadelles du Dar el-Arb, le territoire de la guerre. Elles sont financées aujourd’hui par l’Arabie ou le Qatar. Pour décrocher les autorisations de laïcards bouffeurs de curés, on bloque les rues avec les prières du vendredi. Le port du voile, intégral ou non, sert de provocation, à l’école, dans les services publics, dans la rue, contre les pouvoirs publics qu’on taxe d’islamophobie et qu’on fait condamner par les instances européennes et onusiennes. Réconfortant : la République laïque résiste aux pressions pour le voile, à l’exception des universités. Et à l’exception des cités, où niqab et jilbab paradent impunément. Au contraire du burkini, qui est interdit dans les piscines, mais qui règne sur les plages sous la protection de grands frères dissuasifs. Le communautarisme musulman se montre volontiers agressif, notamment dans les hôpitaux, quand il réclame ou refuse des soins en fonction du sexe du personnel soignant, dans les piscines et sur les plages, quand il réclame des horaires ou des zones exclusifs, lors du ramadan, quand il revendique toutes sortes d’accommodements. La nourriture halal est un levier de l’affirmation identitaire islamique et le mouvement halal, issu de la révolution iranienne, converge avec les intérêts des requins de l’industrie alimentaire et de la grande distribution, qui ont contaminé les secteurs cosmétiques et pharmaceutiques.

Des grandes marques, telles Carrefour Halal, Wassina Casino, Isla Mondial, Medina Halal, Reghalal, témoignent de la complicité entre les manipulations fondamentalistes et capitalistes apatrides. L’os pourrait se trouver dans l’horreur de l’abattage rituel (tant casher qu’halal) et dans l’étiquetage Halal, qui risque d’écarter certains clients et de tarir une source importante de revenus (15 cent au kilo sur pied, soit 100€ en moyenne par bête). Sans compter les problèmes d’hygiène et de santé publics. Une tentative de normalisation avec les mosquées détentrices du monopole et le Conseil français du culte musulman a échoué. Pour l’Aïd el-Kébir, l’Etat tolère même des ‘abattoirs temporaires’. La ‘Finance islamique’, dont la pionnière en France est Noor Assur, propose des produits ‘islamiquement propres’ et notamment une assurance Vie ‘charia compatible’, qui ne place ses réserves dans aucune société liée à l’alcool, les armements ou la drogue.

Le Crédit Agricole a créé une filiale spécialisée qui s’appuie sur les conseils de trois éminentes sommités en matière d’interprétation de la charia (laquelle est le ‘chemin pour respecter la loi d’Allah’. Tombée en désuétude dans l’Empire ottoman et sous la colonisation, elle a été ranimée vers 1930 par les Frères Musulmans en Egypte et par les Saoudiens. Mise sous l’éteignoir avec Nasser, elle a été réhabilitée par Khomeiny. Elle s’étend au monde sunnite avec le GIA algérien et les talibans afghans et ensuite les printemps arabes.

Le Royaume-Uni tolère depuis 1982 les tribunaux islamiques, qui sont agréés comme tribunaux arbitraux depuis 1996. On ne parle pas des châtiments corporels, puisqu’ils n’existent pas ! Les complicités sont nombreuses de naïfs, de taupes, de collabos qui veulent croire que l’islam est soluble dans la République, qu’il n’est pas violent, que les chrétiens ont été violents eux aussi. Mais les islamo-gauchistes ne sont pas naïfs. Les trotskistes (une grande proportion du personnel politique français est passée par le moule), humiliés par l’effondrement du marxisme, veulent voir dans les musulmans une armée de substitution. Troisième catégorie de collabos, les humanitaristes, dégoulinants de bons sentiments, financent et organisent au détriment de la nôtre un monstrueux exode de cultures étrangères. Ce sont probablement nos pires ennemis, subventionnés par des fondations américaines, notamment l’Open Society Justice Initiative du milliardaire israélo-américain George Soros.

Jean-Patrick Arteault s’attache à dégager l’avenir de l’identité et du communautarisme albo-européen, dans un monde où la plupart des nations européennes ne survivent plus que par la vitesse acquise. Il subsiste des bribes d’Européens qui méritent une seconde chance. Dans le cas de la France, il remarque qu’elle n’est française que depuis l’édit de François Ier qui, en 1539, impose le français comme langue administrative. Lequel lors de la Révolution française, n’est parlé que dans 15 départements sur 83, lorsque l’abbé Grégoire déclare la guerre aux ‘patois’ régionaux. Inconscients de leur identité et des valeurs que celle-ci comporte, les Français se trouvent alors en situation de faiblesse face à des idéologues résolus à les reformater, dans une vision holiste au principe de l’individualisme, au moment où les inventions vont bouleverser les modes de vie et remplacer une oligarchie nobiliaire par une oligarchie financière et industrielle qui croit dans la ‘main invisible du marché’.

Ce sont toutefois des hommes concrets, en ‘bandes organisées’, qui ont mis en place les structures dont ils ont été et sont les principaux profiteurs. Les peuples racinés n’ont pas subi qu’un transfert de pouvoir, mais une refonte de leur être. La diversité des pratiques ne posait pas de problèmes à l’ancienne oligarchie. La nouvelle veut au contraire les unifier. En 1870, la moitié de la population ne comprenait toujours pas le français. C’est la IIIe République qui a créé la nation citoyenne. En 1914, les nouvelles générations étaient enfin formatées. Elles avaient eu le temps d’oublier les mœurs des anciennes, mais pas encore de s’enraciner dans les nouvelles. Aujourd’hui, c’est la faillite identitaire : les Français de souche ne croient plus ni à la France d’avant ni à la nation citoyenne.

Les trois facteurs, ethnique, politico-idéologique et techno-économique, qui avaient fait sa puissance causent à présent son déclin. Le facteur ethnique : le contrat s’est fondé sur une homogénéité raciale, mais idéologiquement l’individualisme et l’égalitarisme des Lumières persuadaient que, le modèle français étant universel, on peut transformer un Africain « en catholique et français ». Il en va autrement de l’immigration allochtone des années 1970-2010. Le facteur politico-idéologique : les peuples racinés de France ont échangé leur identité contre la participation à un corps mystique prestigieux, ce qui justifiait le sacrifice de leur sang et de leur argent. La République est victorieuse en 1918, mais elle est fragilisée et une fraction de la classe populaire déserte la nation citoyenne pour l’internationalisme soviétique. Le rêve va se fracasser en 1940 et, malgré Pétain et De Gaulle, ne s’en remettra pas.

L’après Seconde Guerre est un calvaire de déclassement, avec la décolonisation et la soumission à l’atlantisme et avec une américanisation en profondeur. Le facteur techno-économique : la nation citoyenne a mobilisé pour le compte du capitalisme une armée du travail, au sein de laquelle le socialisme a heureusement organisé une solidarité, tolérée par crainte du contre-modèle communiste. Par la suite, la révolution dans les technologies du transport et de la communication produira un marché mondial de la main-d’œuvre et l’informatique et la robotique dévaloriseront le travail non-qualifié et même qualifié. Alors que les sujets ordinaires se révèlent ‘de trop’, l’oligarchie, pour presser les salaires à la baisse, ouvre les vannes d’une immigration de masse.

La gauche y trouve un électorat de substitution. L’esprit de Mai 68 fait obstacle à l’adaptation au système scolaire et au travail des jeunes immigrés, lesquels souvent ne veulent pas s’adapter. La protection sociale et médicale, qui justifie l’obéissance, régresse au moment où l’Etat s’est laissé par le moyen de la dette prendre en otage par les institutions financières. Dans le même temps où la racio-pudibonderie épure la Constitution du mot race, elle réclame des « manifestations racisé-e-s en non-mixité», réunions de Noirs interdites aux Blancs, sur l’avenir desquels on doit s’interroger. Comme sur ce qui, pour nous, fait un Blanc. Son origine génétique est une condition nécessaire, mais non suffisante : comme pour un ordinateur, elle est le matériel qui permet la vie, mais il faut encore le système d’exploitation (la vision du monde qui donne sens et perspective à la vie) et les logiciels (éléments de culture, qui permettent l’action). Il existe deux visions du monde, radicalement opposée : les visions universalistes (une vérité universelle régit l’ensemble du réel particulier) et les visions enracinées (on n’atteint l’universel qu’à travers l’exploration du particulier, qui vaut par lui-même).

A la différence des universalistes, les visions enracinées ne peuvent être implantées en dehors de leur sphère d’origine. Les visions universalistes sont en conflit avec toutes, car la vérité est unique ! Parler d’une supériorité culturelle des Blancs n’a aucun sens. Pour évaluer le monde Blanc, l’auteur a choisi un étalon fondé sur des critères de fidélité historique et culturelle, nommé albo-européen non-seulement par référence à sa terre originelle, mais à ses valeurs qu’on qualifie d’indo-européennes à la suite des linguistes. Etre albo-européen, c’est donc avoir une conscience empathique de ses racines culturelles d’avant la christianisation.

Cela ne concerne qu’une minorité dans le monde blanc occidentalisé. Certains sont ‘gentils conscients’ de leur responsabilité génétique à l’endroit de la noblesse héroïque de leur généalogie (gentils par référence à des traditions non-chrétiennes et non-juives). Cette minorité-là est infime : l’auteur cite l’action remarquable des identitaires de Defend Europe, qui a éveillé la sympathie des ‘braves gens’, mais pas leur engagement. Comptant en France 45 millions d’autochtones, il évalue à partir de l’appareil du FN à 25.000 les aptes à se mobiliser pour les enjeux vitaux de leur pays.

On peut leur ajouter les ‘braves gens’, qui votent populiste. Le reste, 24 millions d’indigènes, qui est hostile à toute vision autochtone, est formé de la masse des suiveurs, benêts, autruches et conformistes, encadrée par les escadrons des renégats, au nombre desquels on peut distinguer les vrais croyants sectaires, les ambitieux et les Grands Serviteurs, officiers généraux de l’oligarchie, dont on ne peut exclure qu’ils croient à l’idéologie qu’ils servent, ni qu’ils rêvent d’être cooptés parmi les maîtres.

Robert Dragan suggère d’être identitaire efficacement. Du moyen-âge à la Révolution française, l’histoire a pour moteur les ambitions des princes, structurées par l’Eglise, en particulier lorsque celle-ci fait l’objet d’une menace, qu’elle soit alors interne (hérésie, schisme, réforme) ou externe (islam). En 1789, le renversement politique coïncide avec une révolution démographique, industrielle et coloniale. Autant la superbe des princes était ostentatoire, autant sont discrètes les forces nouvelles, au sein desquelles se cooptent les nouveaux vassaux, banquiers et sociétés secrètes, lesquels ne s’exposent jamais physiquement. Les réactions des contre-révolutionnaires, pour rétablir l’ordre ancien sans tenir compte des changements, étaient vouées à l’échec. Le mérite de Maurras est alors de proposer un modèle alternatif, synthèse du national et du social, qui continue de prospérer aujourd’hui, à l’état de projet, du Venezuela à la Chine populaire et d’Egalité & Réconciliation à l’OEuvre française.

L’inconvénient de ces socialismes est précisément d’être nationaux et dès lors moins aptes aux alliances que les démocraties populaires, à commandement unique et qui pensent globalité et non pas préférences. La défense de leurs valeurs ethniques et culturelles place les identitaires dans la situation de réactionnaires, face à des adversaires qui ont déjà transformé la France. Autre vache sacrée de la réaction, les racines chrétiennes, que les identitaires français voient catholiques, en opposition au protestantisme et à l’orthodoxie, soit aux deux tiers des Européens blancs ! En oubliant l’héritage païen multimillénaire, qui s’accommode de l’agnosticisme des masses albo-européennes, de leur curiosité scientifique, de leur goût de la nature et de leur amour du vrai. On doit en conclure que l’avenir de la révolution appartient aux racialistes païens plutôt qu’aux nationaux catholiques.

L’inconvénient de ces socialismes est précisément d’être nationaux et dès lors moins aptes aux alliances que les démocraties populaires, à commandement unique et qui pensent globalité et non pas préférences. La défense de leurs valeurs ethniques et culturelles place les identitaires dans la situation de réactionnaires, face à des adversaires qui ont déjà transformé la France. Autre vache sacrée de la réaction, les racines chrétiennes, que les identitaires français voient catholiques, en opposition au protestantisme et à l’orthodoxie, soit aux deux tiers des Européens blancs ! En oubliant l’héritage païen multimillénaire, qui s’accommode de l’agnosticisme des masses albo-européennes, de leur curiosité scientifique, de leur goût de la nature et de leur amour du vrai. On doit en conclure que l’avenir de la révolution appartient aux racialistes païens plutôt qu’aux nationaux catholiques.

Pour ce qui est de la méthode à suivre, on peut envisager de renverser l’opinion, comme l’ont tenté les Royalistes sous la Ière République, comme si cela avait été le peuple de France qui avait ‘fait’ la Révolution, alors que c’est Paris et les sociétés de pensée. Les identitaires nourrissent l’illusion que le peuple va changer d’avis et renverser la vapeur. Ils veulent croire par ailleurs dans les élites militaires, qui feraient de bons chefs politiques. En réalité, le mythe du chef guerrier est incapacitant et on le constate dans l’histoire récente du mouvement identitaire. La foule des militants suivistes va où brille la lumière. Ce qui fait défaut, c’est une contre-société, gardienne d’un projet. Faut-il la créer au sein du peuple ou se replier parmi les nôtres ? Conservatrice des mœurs, elle a valeur de modèle.

Le système échoue à reformater l’esprit d’enfants qui ont été bien éduqués. La contre-société génère l’optimisme (voir Jean Mabire : « Je ne sais pas si nous allons changer le monde, mais le monde, au moins, ne nous changera pas. »). L’Empire existe déjà dans l’esprit de communautés dispersées d’Albo-Européens. Chaque acquis de l’une d’elle est un pas vers la réalisation de notre idéal. Notre contre-société n’a pas besoin d’exercer de violence et doit prendre modèle des communautés chinoises, qui sont pacifiques. Si la violence vient à s’imposer, les activistes y trouveront une base de repli, sur le modèle des Sinn-feiners irlandais. La contre-société règle sa guidance par une assemblée de sages. Racialiste, socialiste et païenne, elle intègre mieux qu’une organisation politique les différences sociales.

Jean-Patrick Arteault réalise l’exploit de condenser sur trois pages de la revue sa recension de l’ouvrage, déjà particulièrement dense, de Michel Geoffroy ‘La super-classe mondiale contre les peuples’. Tenter de résumer encore la teneur de l’article serait vanité. Notons quand même que la super-classe est présentée ici comme quatre cercles concentriques, au centre desquels il y a le cercle des grands requins blancs et à l’extérieur le cercle du pouvoir dur des élites publiques, politiques et administratives, entourant le cercle du pouvoir doux des ONG, think-tanks et autres instruments de l’ingénierie sociale qu’entoure enfin le cercle de l’état-major des officiers supérieurs. La deuxième partie du livre est consacrée à l’échec prévisible de l’oligarchie mondialiste occidentale. Jean-Patrick Arteault, qui la juge beaucoup trop optimiste, reconnaît néanmoins que l’arme migratoire pourrait avoir pour effet la révolte des autochtones ou un chaos non maîtrisé et surtout que de nouvelles oligarchies émergentes en Chine, en Russie, en Inde, pourraient contester l’hégémonie occidentale.

Jean-Patrick Arteault réalise l’exploit de condenser sur trois pages de la revue sa recension de l’ouvrage, déjà particulièrement dense, de Michel Geoffroy ‘La super-classe mondiale contre les peuples’. Tenter de résumer encore la teneur de l’article serait vanité. Notons quand même que la super-classe est présentée ici comme quatre cercles concentriques, au centre desquels il y a le cercle des grands requins blancs et à l’extérieur le cercle du pouvoir dur des élites publiques, politiques et administratives, entourant le cercle du pouvoir doux des ONG, think-tanks et autres instruments de l’ingénierie sociale qu’entoure enfin le cercle de l’état-major des officiers supérieurs. La deuxième partie du livre est consacrée à l’échec prévisible de l’oligarchie mondialiste occidentale. Jean-Patrick Arteault, qui la juge beaucoup trop optimiste, reconnaît néanmoins que l’arme migratoire pourrait avoir pour effet la révolte des autochtones ou un chaos non maîtrisé et surtout que de nouvelles oligarchies émergentes en Chine, en Russie, en Inde, pourraient contester l’hégémonie occidentale.

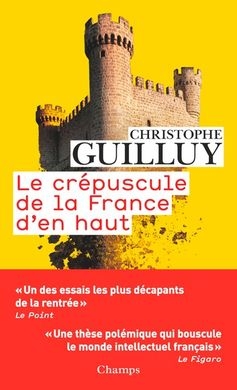

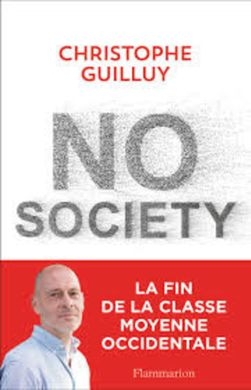

Venons-en à Guilluy. Dans son ouvrage sur la France périphérique, il écarte brillamment le mythe d’un accord entre bobos et musulmans (base électorale du PS) :

Venons-en à Guilluy. Dans son ouvrage sur la France périphérique, il écarte brillamment le mythe d’un accord entre bobos et musulmans (base électorale du PS) : Le coup du vivre ensemble ? Guilluy :

Le coup du vivre ensemble ? Guilluy :

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

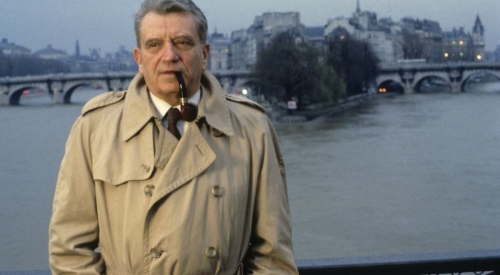

Certains de ses romans sont passés à la postérité. Une chanson de Serge Gainsbourg mentionne L’amour monstre. Louis Pauwels doit aussi sa renommée à deux essais coécrits avec Jacques Bergier, Le matin des magiciens (1960), et sa suite moins connue, L’homme éternel (1970). Le succès du Matin des magiciens lui permit de lancer, dès 1961, la revue Planète versée dans le réalisme fantastique (l’Atlantide, les extra-terrestres dans l’histoire, le Tibet mystérieux, les expériences parapsychologiques, etc.).

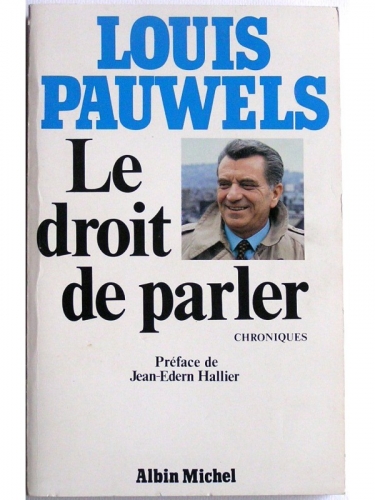

Certains de ses romans sont passés à la postérité. Une chanson de Serge Gainsbourg mentionne L’amour monstre. Louis Pauwels doit aussi sa renommée à deux essais coécrits avec Jacques Bergier, Le matin des magiciens (1960), et sa suite moins connue, L’homme éternel (1970). Le succès du Matin des magiciens lui permit de lancer, dès 1961, la revue Planète versée dans le réalisme fantastique (l’Atlantide, les extra-terrestres dans l’histoire, le Tibet mystérieux, les expériences parapsychologiques, etc.). Ce zélateur anti-écologiste du progrès technicien s’intéressait à l’Europe. Dans son maître-livre, Le droit de parler (Albin Michel, 1981), le recueil de ses premières chroniques « révolutionnaires – conservatrices » du Figaro Magazine préfacé par Jean-Édern Hallier, il revient régulièrement sur l’avenir de notre continent. « Pour que l’Europe trouve son indépendance et assure sa sécurité, elle n’a pas d’autre voie que la volonté de puissance. Nous devons avoir le dessein de devenir l’une des grandes puissances mondiales, y compris dans le domaine militaire. Nous en avons les moyens. Nous avons le nombre. […] Nous avons à nous affirmer et à nous manifester comme union des nations du vieux monde central, communauté vivante de peuples historiques concrets, forgeant concrètement leur sécurité, conscients de leur originalité, soucieux de leur rayonnement (p. 219). »

Ce zélateur anti-écologiste du progrès technicien s’intéressait à l’Europe. Dans son maître-livre, Le droit de parler (Albin Michel, 1981), le recueil de ses premières chroniques « révolutionnaires – conservatrices » du Figaro Magazine préfacé par Jean-Édern Hallier, il revient régulièrement sur l’avenir de notre continent. « Pour que l’Europe trouve son indépendance et assure sa sécurité, elle n’a pas d’autre voie que la volonté de puissance. Nous devons avoir le dessein de devenir l’une des grandes puissances mondiales, y compris dans le domaine militaire. Nous en avons les moyens. Nous avons le nombre. […] Nous avons à nous affirmer et à nous manifester comme union des nations du vieux monde central, communauté vivante de peuples historiques concrets, forgeant concrètement leur sécurité, conscients de leur originalité, soucieux de leur rayonnement (p. 219). »

•

•  •

•  •

•  •

•  •

•  •

•

Ce sentiment de commune appartenance a franchi des millénaires. A la fin de la période dite des Juges, chefs de tribu qui résistent à la menace d’envahisseurs et autres Philistins et à la tentation de revenir au culte de Baal, Samuel, le dernier des Juges, institue le premier fédérateur, le roi Saül, dont le gendre, David, installe un état solidement centralisé. Le fils de David, Salomon (-973 à-933), marque avec l’édification du Temple l’apogée du Royaume d’Israël, qu’il répartit en douze districts. Nœud de communication commercial central, le pays fait jonction entre l’Egypte et Babylone et entre la Méditerranée et l’Inde. Mais l’édification de sanctuaires dédiés à des dieux étrangers, dont Astarté, va susciter la révolte de Jéroboam lequel, avec l’appui du Pharaon, provoque la scission entre les royaumes de Juda et d’Israël. Celui-ci est le théâtre des affrontements entre les défenseurs de la tradition (les prophètes) et les partisans du polythéisme, appuyés par des princesses étrangères, dont Jézabel (qui sera assassinée). Car les prophètes préconisent, pour se libérer du polythéisme, le hérem ou sacrifice sanglant, ce que pratiqua avec zèle le roi Jéhu et sa dynastie (-872 à -744) sur les partisans de Baal. Au contraire, le petit royaume de Juda était, à l’exception de la reine Athalie (-842), resté fidèle à la tradition monothéiste. En dépit de l’alliance de Juda avec l’Egypte, Nabuchodonosor envahit le pays et déporta le roi, les nobles et les meilleurs artisans à Babylone, où il les autorisa à vivre en communauté avec leur prophète Ezechiel.

Ce sentiment de commune appartenance a franchi des millénaires. A la fin de la période dite des Juges, chefs de tribu qui résistent à la menace d’envahisseurs et autres Philistins et à la tentation de revenir au culte de Baal, Samuel, le dernier des Juges, institue le premier fédérateur, le roi Saül, dont le gendre, David, installe un état solidement centralisé. Le fils de David, Salomon (-973 à-933), marque avec l’édification du Temple l’apogée du Royaume d’Israël, qu’il répartit en douze districts. Nœud de communication commercial central, le pays fait jonction entre l’Egypte et Babylone et entre la Méditerranée et l’Inde. Mais l’édification de sanctuaires dédiés à des dieux étrangers, dont Astarté, va susciter la révolte de Jéroboam lequel, avec l’appui du Pharaon, provoque la scission entre les royaumes de Juda et d’Israël. Celui-ci est le théâtre des affrontements entre les défenseurs de la tradition (les prophètes) et les partisans du polythéisme, appuyés par des princesses étrangères, dont Jézabel (qui sera assassinée). Car les prophètes préconisent, pour se libérer du polythéisme, le hérem ou sacrifice sanglant, ce que pratiqua avec zèle le roi Jéhu et sa dynastie (-872 à -744) sur les partisans de Baal. Au contraire, le petit royaume de Juda était, à l’exception de la reine Athalie (-842), resté fidèle à la tradition monothéiste. En dépit de l’alliance de Juda avec l’Egypte, Nabuchodonosor envahit le pays et déporta le roi, les nobles et les meilleurs artisans à Babylone, où il les autorisa à vivre en communauté avec leur prophète Ezechiel.

A sa mort, les Romains vont jouer la rivalité entre ses fils et c’est la fin du Royaume Hasmonéen, dont la politique de judaïsation forcée n'a pas pu gommer les différences : les villes de la côte étant plus hellénistes que juives. Les pharisiens étaient influents dans les campagnes et les Sadducéens puissants à Jérusalem, les Esséniens se murant dans leur isolement. Mais avec un attachement, partagé par tous, pour une littérature hébraïque florissante. Les révoltes et les répressions se succèdent avec les assassinats et les massacres. La Judée est rattachée au monde romain par Pompée. Membre de la maison du grand-prêtre Hyrcan II, Hérode est un habile manœuvrier qui parvient à se faire apprécier à Rome par les détenteurs successifs du pouvoir, Antoine puis Octave. Il en obtient d’être installé roi de Judée. Il s’empare de Jérusalem grâce aux légions romaines et règne sans scrupule par l’assassinat, y compris des siens.

A sa mort, les Romains vont jouer la rivalité entre ses fils et c’est la fin du Royaume Hasmonéen, dont la politique de judaïsation forcée n'a pas pu gommer les différences : les villes de la côte étant plus hellénistes que juives. Les pharisiens étaient influents dans les campagnes et les Sadducéens puissants à Jérusalem, les Esséniens se murant dans leur isolement. Mais avec un attachement, partagé par tous, pour une littérature hébraïque florissante. Les révoltes et les répressions se succèdent avec les assassinats et les massacres. La Judée est rattachée au monde romain par Pompée. Membre de la maison du grand-prêtre Hyrcan II, Hérode est un habile manœuvrier qui parvient à se faire apprécier à Rome par les détenteurs successifs du pouvoir, Antoine puis Octave. Il en obtient d’être installé roi de Judée. Il s’empare de Jérusalem grâce aux légions romaines et règne sans scrupule par l’assassinat, y compris des siens.

L’inconvénient de ces socialismes est précisément d’être nationaux et dès lors moins aptes aux alliances que les démocraties populaires, à commandement unique et qui pensent globalité et non pas préférences. La défense de leurs valeurs ethniques et culturelles place les identitaires dans la situation de réactionnaires, face à des adversaires qui ont déjà transformé la France. Autre vache sacrée de la réaction, les racines chrétiennes, que les identitaires français voient catholiques, en opposition au protestantisme et à l’orthodoxie, soit aux deux tiers des Européens blancs ! En oubliant l’héritage païen multimillénaire, qui s’accommode de l’agnosticisme des masses albo-européennes, de leur curiosité scientifique, de leur goût de la nature et de leur amour du vrai. On doit en conclure que l’avenir de la révolution appartient aux racialistes païens plutôt qu’aux nationaux catholiques.

L’inconvénient de ces socialismes est précisément d’être nationaux et dès lors moins aptes aux alliances que les démocraties populaires, à commandement unique et qui pensent globalité et non pas préférences. La défense de leurs valeurs ethniques et culturelles place les identitaires dans la situation de réactionnaires, face à des adversaires qui ont déjà transformé la France. Autre vache sacrée de la réaction, les racines chrétiennes, que les identitaires français voient catholiques, en opposition au protestantisme et à l’orthodoxie, soit aux deux tiers des Européens blancs ! En oubliant l’héritage païen multimillénaire, qui s’accommode de l’agnosticisme des masses albo-européennes, de leur curiosité scientifique, de leur goût de la nature et de leur amour du vrai. On doit en conclure que l’avenir de la révolution appartient aux racialistes païens plutôt qu’aux nationaux catholiques.  Jean-Patrick Arteault

Jean-Patrick Arteault

Avec le recul, malgré sa jeunesse, le Président Le Pen pense qu’il aurait dû se présenter contre le Général De Gaulle. En dépit d’une défaite certaine face au président sortant, « nous aurions eu les cent mille militants. Gagné des années. Changé Mai 68. Réussi l’union des patriotes qui a toujours été mon objectif. Lancé quinze ans plus tôt, et dans une société beaucoup plus saine, l’aventure qui a produit le Front National (p. 347) ». Par conséquent, au moment des événements, « s’il y avait eu un vrai parti de droite avec une organisation militante en ordre de bataille, la face du monde, ou au moins de la France, aurait pu s’en trouver changée (p. 347) ». Prenant parfois des accents dignes d’Ivan Illich d’Une société sans école en des termes bien plus durs, il dénonce « ce rêve fou d’hégémonie scolaire [qui] est le fruit paradoxal de la “ révolution ” de Mai 68, qui vouait la fonction enseignante au nettoyage des WC. La Salope n’est pas crevée, tel un moloch femelle qui se renforce des armes tournées contre elle. L’Alma Mater affermit la Dictature des pions (p. 379) ». Cette scolarisation programmée de l’ensemble du corps social constitue une retombée inattendue du résistancialisme dont « le pire legs […] fut […] l’inversion des valeurs morales (p. 132) ». Il ne faut donc pas s’étonner que « le résistancialisme […] a perpétué la guerre civile pour pérenniser ses prébendes et son pouvoir. Et qui le perpétue toujours (p. 131) ». L’auteur sait de quoi il parle puisqu’il en a été la cible principale quarante ans durant d’une rare diabolisation avec plusieursprocès intentés à la suite d’infâmes lois liberticides.

Avec le recul, malgré sa jeunesse, le Président Le Pen pense qu’il aurait dû se présenter contre le Général De Gaulle. En dépit d’une défaite certaine face au président sortant, « nous aurions eu les cent mille militants. Gagné des années. Changé Mai 68. Réussi l’union des patriotes qui a toujours été mon objectif. Lancé quinze ans plus tôt, et dans une société beaucoup plus saine, l’aventure qui a produit le Front National (p. 347) ». Par conséquent, au moment des événements, « s’il y avait eu un vrai parti de droite avec une organisation militante en ordre de bataille, la face du monde, ou au moins de la France, aurait pu s’en trouver changée (p. 347) ». Prenant parfois des accents dignes d’Ivan Illich d’Une société sans école en des termes bien plus durs, il dénonce « ce rêve fou d’hégémonie scolaire [qui] est le fruit paradoxal de la “ révolution ” de Mai 68, qui vouait la fonction enseignante au nettoyage des WC. La Salope n’est pas crevée, tel un moloch femelle qui se renforce des armes tournées contre elle. L’Alma Mater affermit la Dictature des pions (p. 379) ». Cette scolarisation programmée de l’ensemble du corps social constitue une retombée inattendue du résistancialisme dont « le pire legs […] fut […] l’inversion des valeurs morales (p. 132) ». Il ne faut donc pas s’étonner que « le résistancialisme […] a perpétué la guerre civile pour pérenniser ses prébendes et son pouvoir. Et qui le perpétue toujours (p. 131) ». L’auteur sait de quoi il parle puisqu’il en a été la cible principale quarante ans durant d’une rare diabolisation avec plusieursprocès intentés à la suite d’infâmes lois liberticides.

Als rechts Verortete nehmen wir teil an vielfältigen Einbrüchen in die Theoriefelder der Linken. Die Theorieschwäche dieses Gegners äußert sich vornehmlich in abgestandener Phraseologie, die losgelöst von jedem „Sitz im Leben“ gedroschen wird. Reicht auch das nicht aus, den intellektuellen Bankrott zu kaschieren, geht man schnell zu einem Wild-um-sich-schlagen über, das als Ersatz für eine tragfähige Selbstvergewisserung herhalten muss.

Zu den Gebieten, auf denen die Linke sich noch im Hausrecht wähnt, da sie es vor allem in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts annektiert hatte, gehört der Guerillakrieg. Seit Mao und Che zu den Hausgöttern der radikalen Linken erhoben wurden, wird übersehen, dass es auch auf der rechten Seite Strategen des „kleinen Krieges“, mithin des Volkskrieges, gegeben hat. Diese weniger bekannten Figuren waren ebenso Volksbefreier, wie Ho, Mao oder Che zu sein vorgaben, nur ohne revolutionäres Schleppnetz und soziale Experimentierlust.

Zu nennen wären für die Nachkriegszeit Georgios Grivas und seine griechisch-zypriotische EOKA oder der rechte Zionist Menachem Begin und sein IRGUN ZWAI LEUMI. Dessen Erinnerungen unter dem Titel The Revolt gehörten lange zur klammheimlichen Pflichtlektüre angehender Untergrundkämpfer an den westlichen „Metropolenfronten“.

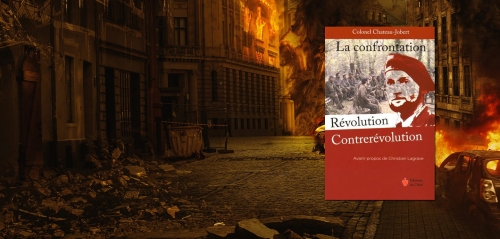

In dieser Reihe hätte auch ein bretonischer Haudegen seinen Platz, der die leidvolle Erfahrung seiner Generation wie seines Landes mit der gewaltsamen Dekolonisierung in einer Strategie der Gegenrevolution fruchtbar machen wollte. Oberst Pierre Chateau-Jobert (1912-2005) hatte aufgrund seiner militärischen Erfahrungen im Maquis (Selbstbezeichnung französischer, aber auch spanischer Partisanen) des Zweiten Weltkriegs sowie im terroristischen Abenteuer der OAS klare Vorstellungen davon, wie Guerilla von rechts auszusehen hätte und wie nicht. Er war kein bedingungsloser Parteigänger der Gewaltlosigkeit, aber ein strenger Lehrer präzise dosierter Gewaltanwendung als ultima ratio.

Er hatte sowohl von der Unbarmherzigkeit des Feindes gelernt als auch von der Stümperhaftigkeit der Kampfgefährten in der OAS. Beides verbannte er aus seiner Lehre vom modernen konterrevolutionären Volkskrieg. Das macht ihn für deutsche Leser zu einer originellen Mischung aus Carl von Clausewitz und Karl-Heinz Hoffmann. Es ist gewiss nicht ungefährlich, seine Gedanken heute wiederzugeben, gefährlicher jedoch wäre auf lange Sicht ihr vollständiges Ignorieren. Die Zeiten werden nicht friedlicher. Wer wird uns beistehen?

Der Augenzeuge

In einem Interview aus dem Jahr 1976 sagte Pierre Chateau-Jobert, dass er in der Realität des Krieges erfahren hatte, was die revolutionäre Maxime, dass der Zweck die Mittel heilige, konkret bedeute. Diese traumatische Erfahrung leitete ihn auf den Stationen seiner militärischen Laufbahn ebenso wie auf den verschlungenen Wegen des rechten Untergrundes im Frankreich der V. Republik. Es sind die Augen eines Berufsmilitärs, die ohne Scheuklappen die Voraussetzungen, Möglichkeiten und Grenzen bewaffneter Aktionen gegen die seinerzeit allgegenwärtig geglaubte kommunistische Gefahr betrachten. Leichtfertigkeit wie Defätismus sind ihm gleichermaßen zuwider.

Geboren wird Pierre Alexandre Joseph Chateau-Jobert 1912 in Morlaix, einer Kleinstadt in der Bretagne in eine konservativ-katholische Familie. Der Vater war im Ersten Weltkrieg gefallen. Die Mutter versucht, die Familie mit einem kleinen Buchladen über Wasser zu halten. Der Traum des Jungen ist es, der Marine beizutreten, doch gesundheitliche Probleme kommen dazwischen, so dass dieser Traum zerplatzt. 1934 tritt er stattdessen in das französische Heer ein. Er besucht die Artillerieschule und wird als sous-lieutenant(eine Art Fähnrich) 1940 bei einem deutschen Luftangriff schwer verwundet. Als er aus dem Koma erwacht, hat Frankreich kapituliert.

Pierre Chateau-Jobert will weiterkämpfen und gelangt zu de Gaulle nach London. Unter dem Decknamen „Conan“ kommt er nach diversen Einsätzen in Afrika (bei der Fremdenlegion) schließlich zu den Fallschirmjägern, genauer zur französischen Sektion des gerade im Aufbau befindlichen britischen SAS. Hier erlernt er erstmals die Grundlagen des verdeckten Kampfes. Er ist mittlerweile Hauptmann, als er im August 1944 über Frankreich mit dem Auftrag abspringt, zusammen mit dem örtlichen Maquis hinter den deutschen Linien für Verwirrung zu sorgen.

Am Ende des Zweiten Weltkrieges ist er bereits Bataillonskommandeur und Dozent an der Schule für Fallschirmjäger, als der Krieg ihn wieder ruft. Freiwillig geht Chateau-Jobert nach Indochina und hat hier, wie viele seiner Offizierskameraden, ein Erweckungserlebnis, was das verstörend Neuartige des revolutionären Krieges betrifft. Frankreich zieht Lehren aus dem Debakel von Dien Bien Phu und gehört militärisch zu den Vorreitern der später sogenannten counterinsurgency, einer breit gefächerten Strategie der Aufstandsbekämpfung, welche die in Asien nachfolgenden US-GIs damals noch mit Geringschätzung zur Kenntnis nehmen.

Chateau-Jobert kehrt auf den Katheder zurück und kommt 1955 zum Generalstab nach Algerien. Noch als Mittvierziger springt er in der Suezkrise mit dem 2. Régiment de Parachutistes Coloniaux, zu dem auch ein junger Leutnant namens Jean de Brem gehört, welcher später das berühmte „Testament eines Europäers“ verfassen wird, über Port Said ab. Im Algerienkrieg kommt es für ihn wie für viele Offiziere, die auf der Grundlage ihres Eides und ihres (blinden) Vertrauens in den neuen Präsidenten Charles de Gaulle für ein französisches Algerien kämpfen zum Schwur.

Als er es wagt, während des Putsches 1961 seinen unmittelbaren militärischen Vorgesetzten für die Sache der putschenden Generäle von Algier zu gewinnen, wird er verhaftet. Oberst Pierre Chateau-Joberts Karriere in der französischen Armee ist damit beendet. Nach seiner Haftentlassung wartet er vergeblich auf eine Wiederverwendung. Die kommt von einer ganz anderen Seite, nämlich von der rechtsgerichteten Untergrundarmee OAS (Organisation de l’armée secrète), die mit Terror für die Belange der Algerienfranzosen streitet. Die Erfahrung mit dem Terrorismus und dem Agieren im Untergrund bildet die zweite wichtige Prägung im Leben des Soldaten Chateau-Jobert.

Von den Querelen innerhalb der OAS-Führung angewidert, von ihrer kriminellen Entartung abgestoßen (hier vergleichbar mit Dominique Venner), nutzt er die Zeit im Untergrund, um sich philosophisch, theologisch und politisch weiterzubilden. Er gerät dabei unter den Einfluss nationalkatholischer Kreise um den Publizisten Jean Ousset, einstiger Sekretär von Charles Maurras und Bekannter von Erzbischof Marcel Lefebvre. Frucht dieser Zusammenflüsse von Praxis und Theorie, gleichsam von Schwert und Buch, ist u.a. sein Kompendium La Confrontation Révolution/Contrerévolution, aus dem die folgenden Überlegungen stammen.

Der Exorzist

Jeder Widerstand beginnt mit einer gesunden Doktrin. Sie liefert die unerlässliche Kampfmoral. Dies zu wiederholen, wird Chateau-Jobert nicht müde. Sie bildet gleichsam die Grundierung für alles, was folgt und ist gleichzeitig der Maßstab, an dem sich alle Aktionen zu messen haben. Widerstand ohne Doktrin entartet oder verliert nach den zu erwartenden Rückschlägen seinen Antrieb. Zu dieser Doktrin, die für den passionierten Antikommunisten Chateau-Jobert nur die christlich-abendländische sein kann, gehört die klare Identifizierung des Feindes.

Der Feind ist die Revolution und dies meint für den Autor nicht eine historisch bestimmte in einer geschichtlichen Abfolge von Revolutionen, sondern die Revolution als quasi metaphysische Größe. Die REVOLUTION, so der Oberst, sei die permanente Auflehnung gegen die gottgewollte Schöpfungsordnung. Sie allein gelte es in all ihren Verkleidungen und zeitgebundenen Erscheinungsformen aufzuspüren und zu bekämpfen. Sie ist das Prinzip des Bösen schlechthin, „une force du mal“.

Die philosophisch-theologischen Ausführungen des Autodidakten geraten im weiteren Verlauf dieses Kapitels unweigerlich in die Nähe der Mythomanie. Sein verbissener Kampf gegen diesen mehr imaginierten Feind ist von einer stark reaktionären Note durchtränkt. Die Revolution ist hier keine einzelne Doktrin, sondern die von Anbeginn der Welt subversiv wirkende Kraft des Widersachers. Chateau-Jobert verfolgt sie wie einen Top-Terroristen, analysiert sie und warnt vor ihren Schlichen. Revolution will nur ihre eigene Dauer und dazu ist ihr jedes Mittel recht. Alle Milieus stehen in der Gefahr kontaminiert zu werden, selbst die Kirche.

Die Passivität der Arglosen ist ihr ebenso Katalysator wie der hehre Idealismus der allzu Wohlgesinnten oder der Fanatismus der Überzeugungstäter. Chaos ist ihr Komposthaufen, auf dem sie gedeihen kann. Aber auch vermeintlich vernünftige Sachlichkeit kann sie voranbringen. Und so nimmt es nicht Wunder, dass Chateau-Jobert neben Marx und Mao auch de Gaulle und Roosevelt zu den „Revolutionären“ zählt.

Aus dem Gesagten ergibt sich für Chateau-Jobert die Notwendigkeit, den konterrevolutionären Widerstand metaphysisch zu verankern. Die christliche Lehre, ihre Zivilisationsform und nicht zuletzt die gottgewollte Schöpfungsordnung bilden nicht nur die Moral in diesem Kampf, sondern bestimmen auch die Mittel der Wahl. Sollte die Wahl auf die Gewalt fallen müssen, so wird sie nicht einfach von der Kette gelassen, sondern domestiziert angewandt. Nicht nur der Glaube verbietet das Gegenteil, sondern auch nüchterne strategische Überlegungen, wie noch zu zeigen sein wird.

In der bedingungslosen Friedenssehnsucht willensschwacher Menschen kann der Soldat Chateau-Jobert nur den baldigen Sieg der Revolution ausmachen. Es geht weder ums „Gesundbeten“ noch um die Flucht in eine spirituelle Arche Noah, sobald sich der Kampf aufdrängt. Der Prediger Chateau-Jobert bleibt immer und zuvorderst Militär.

Der Kämpfer

Es muss sehr viel passieren, damit der Kampf eine bewaffnete Komponente erhält, auch dies wird vom Autor regelmäßig wiederholt. Denn eines will Chateau-Jobert um jeden Preis verhindern: Terrorismus. Niemandem, der sich dem konterrevolutionären Kampf anschließt, gesteht er das Recht zu, individuell und auf eigene Faust gewaltsam loszuschlagen. Ein solches Vorgehen zerstört mehr, als es einbringen würde und das innerhalb kürzester Zeit. Ein Neubeginn nach einer Gewaltorgie müsste buchstäblich bei null beginnen. Ebenso erteilt er Putschgelüsten eine Absage, da es hierfür besondere Bedingungen braucht, die sich nur äußerst selten einstellen. Ein Putsch ohne einen bereits verwurzelten gesellschaftlichen Rückhalt bleibt ein isoliertes Hasardeurstück.

Was Chateau-Jobert aus eigener Erfahrung vorschwebt, ist ein geschmeidiger Untergrund, der nichts mit dem klassischen Untergrund zu tun hat, der mit Decknamen und martialisch klingenden Geheimarmeen operiert. Aus seiner Aversion gegen gesonderte Namensgebungen bzw. „Taufen“ von Bewegungen wie Mitgliedern macht er keinen Hehl. Was keinen Namen hat, existiert offiziell nicht. Untergrund im Sinne Chateau-Joberts heißt nicht, dass Aktivisten von der Bildfläche verschwinden müssen, um fortan Unmengen an Energie für die Deckung von Operationen wie für die Eigensicherung aufzuwenden. Untergrund, wie er ihn versteht, ist viel eher das geschickte Einbetten von Aktivitäten in das natürliche Umfeld der Handelnden. Alles muss sich an diesem natürlichen Umfeld ausrichten, so dass Verdacht gar nicht erst aufkommt. „L’action est à mener par chacun dans son propre milieu“ („Jeder muss innerhalb seines Milieus die Aktion durchführen“).

Selbst wenn die Möglichkeit von Gewalt durchgespielt wird, dürfe dies nicht so aussehen, als beginne man mit den Vorbereitungen für einen Aufstand. Vor allem die Bewegungsfreiheit, einer der wichtigsten Freiheiten im verdeckten Kampf, darf nicht leichtfertig geopfert werden. Kontakte ergeben sich aus diesem normalen Umfeld quasi von allein und erregen keine erhöhte Aufmerksamkeit. Gleichwohl sind in der vormilitärischen Phase die Tugend größtmöglicher Verschwiegenheit und das Einüben von Disziplin ein Muss. Da Ermittler stets nach dem berühmten roten Faden suchen, der sie vom Rand in den Kern einer Gruppe führt, muss jedes Mitglied sich bewusst sein, selber solch ein roter Faden zu sein. Daher gilt: Fremde und Neugierige von außerhalb des natürlichen Beziehungsgeflechts sind auf Abstand zu halten, ohne dass gleich Geheimniskrämerei in der Luft liegt. Jeder und jede aus diesem natürlichen Netz ist aufgefordert, sich einzubringen und mit den möglichen Eskalationsstufen des Kampfes vertraut zu machen bzw. zu „akklimatisieren“.

Aktive Geduld

Diese Phase erhält von Chateu-Jobert die treffende Bezeichnung „patience active“, die Phase der „aktiven Geduld“. Sie kann unter Umständen sehr lange dauern und ist als Grundierungsphase unverzichtbar. Die mühevolle „Kärrnerarbeit“ im natürlichen Hintergrund eines jeden ist die eigentlich wichtige Arbeit, sie darf nie unterschätzt werden.

Die heiße Phase der bewaffneten Eskalation wird niemals von den Konterrevolutionären selber ausgehen. Im Gegenteil: Sie drängt sich auf, vor allem dann, wenn letzte Hüllen fallen, wenn die Gewalt großflächig zur Herrschaft gelangt ist, immer mehr Opfer fordert, die bisherige Ordnung zum Einsturz gebracht hat und von einer revolutionär gesinnten Regierung gar selber angewandt wird. Der Konterrevolutionär nach dem Geschmack Chateau-Joberts wird diesem Kampf nicht ausweichen, wird ihn aber überlegt und weitsichtig führen. Ein Kämpfer in diesem Sinne muss immer auch zivile Kompetenzen haben (viele „Volksbefreier“ hatten sie nicht). Er muss bestrebt sein, die Unterstützung der Bevölkerung zu gewinnen und dauerhaft zu erhalten, was eine unabdingbare Voraussetzung für jeden Maquis darstellt.

Diese Unterstützung hat er in der „Phase der aktiven Geduld“ gründlich vorbereitet und kann sich im Ernstfall auf sein lokales Umfeld verlassen. Eine Waffe werden auch dann nur wenige tragen bzw. einsetzen. Das Netz der résistants, d h. der zivilen Unterstützer, wird immer größer sein, als die Gruppe der eigentlichen combattants. Letztere tragen besondere Verantwortung als militärische Kombattanten. Ihre Auswahl unterliegt strengen Regeln, ihre Anzahl variiert von Region zu Region (im Mittel 30 auf 100 Quadratkilometer, verteilt in Gruppen von 3-6 Mann). Ihre taktische Ausrichtung ist klar offensiv, da ein Maquis nur dann angreift, wenn er auch siegen kann.

Er schlägt hart zu, zieht sich zurück und unterlässt dabei jede Art von Repressalien. In solcherart Krieg wird nicht überall gekämpft werden müssen und nicht überall mit gleicher Intensität. Idealerweise bringen die Mitglieder solcher Einheiten militärische Erfahrung mit und sind bereit, die Kampfhandlungen einzustellen und die Gruppe aufzulösen, wenn es gefordert wird. Gestaltet sich der Kampf als konventioneller Krieg, werden die Partisanen in reguläre Armeeeinheiten der konterrevolutionären Partei überführt. (Ähnlich de Gaulle, der bei der Libération keine Irregulären an seiner Seite duldete).

Die Frage nach einem zentralen Kommando bleibt jedoch offen. Chateau-Jobert widerstrebt es, seiner Losung getreu, Systematisierungen oder Organigramme aufzustellen und jedes Detail akribisch zu beleuchten. Vieles verbleibt in der Entscheidung vor Ort. Der Partisan ist eine lokale Erscheinung und findet seine Unterstellungen wie seine Handlungsmöglichkeiten innerhalb des zuvor beschriebenen natürlichen Umfelds, aus dem er hervorgeht. Bindende Richtschnur bleibt in jedem Fall die Doktrin, der jeder wahre Konterrevolutionär wie einem Oberbefehlshaber zu folgen hat.

Ausblick: der erste Schuss

Am sogenannten Fulda Gap, der geografischen Pfeilspitze des Warschauer Paktes in Osthessen, wartete man auf ihn während des gesamten Kalten Krieges vergebens, glücklicherweise. Der erste Schuss des Dritten Weltkrieges wäre dort gefallen, so waren sich US-Analysten sicher. Dementsprechend fielen die Vorbereitungen an diesem Sektor aus.

Zweimal krachten „erste Schüsse“ in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo, einmal 1914 und ein weiteres Mal 1992, als ein bosnischer Gangster in eine serbische Hochzeitsgesellschaft feuerte. Konflikte von weitreichender Bedeutung folgten – in beiden Fällen. Der Erste Weltkrieg verheerte die überkommene europäische Staatenordnung. Der bosnische Bürgerkrieg trieb als Teil der jugoslawischen Erbfolgekriege Religionen, Volksgruppen und bis dato friedliche Nachbarn gegeneinander, ein Menetekel.

Den erste Schuss in einem heute nur hinter vorgehaltener Hand gewisperten ethnischen Krieg in Europas Mitte kann man mit Bangen erwarten oder frohgemut verdrängen. Man mag dazu die Ausführungen eines Militärs wie Chateau-Jobert als verwegen belächeln, als nicht praktikabel abtun oder auch als Alarmismus und Kriegstreiberei resolut zurückweisen. Sicher sind sie verfrüht und an heutige Gegebenheiten anzupassen, insbesondere, was die technischen Möglichkeiten (Cyberwar, Drohnen etc.) angeht. Zudem würde sich die Frage aufdrängen, wo in Deutschland solche Szenarien überhaupt denkbar wären.

Gleichwohl täusche man sich nicht. Es reicht, sich auf der Grundlage beinahe alltäglicher Erfahrungswerte die aufkommenden Fragen überspitzter vorzulegen. Etwa so: Wann werden die neueingewanderten maghrebinischen Barbaresken des 21. Jahrhunderts mit groß angelegten Beutezügen durch unsere Ortschaften beginnen? Wann werden die nahöstlichen Clans in unseren Städten ihre Mitglieder zu kampfeslustigen Armeen mit politischer Zielsetzung organisieren? Wie verhalten sich dazu die Erdogan-Türken und ihr Kalif am Bosporus? Wie wird die unvermeidliche Antifa den sich zur Wehr Setzenden in den Rücken fallen? Und schließlich: Wer oder was wird von staatlicher Seite all dem entgegentreten?

Si vis pacem para bellum, lautet ein vielzitierter Grundsatz aus dem antiken Rom. Die duritia der alten Römer vertrug sich nicht mit Wehrlosigkeit, von der man zu Recht ahnte, dass sie nicht friedensfördernd war, wie manche Zeitgenossen heute allen Ernstes glauben machen wollen. Man lasse sich nicht täuschen und behalte eine Tagebucheintragung von Pierre Drieu la Rochelle unter dem 23. November 1939 im Hinterkopf: „personne ne semble sentir que plus les événements tardent, plus ils seront terribles“ („Niemand scheint zu ahnen, dass die Dinge umso schrecklicher werden, je länger sie auf sich warten lassen“). Wer als Staatsbürger übrigbleibt, wenn die Institutionen, die ihm bislang alles abnahmen, zusammengebrochen sind, der ist aufgefordert, auch den Konfliktfall nicht mehr zu delegieren.

Literatur:

Bardèche, Maurice: Der Weg nach vorn, Göttingen, 1951.

Begin, Menachem: The Revolt, New York, 1977.

Chateau-Jobert, Pierre: La Confrontation Révolution-Contrerévolution, Chiré-en-Montreuil, 2015.

Chateau-Jobert, Pierre: Doctrine d’action Contrerévolutionnaire , Chire-en-Montreuil, 1986.

Chateau-Jobert, Pierre: Manifeste politique et social, Chire-en-Montreuil, 1973.

Chateau-Jobert, Pierre: Feux et Lumière sur ma trace. Faits de guerre et de paix, Paris 1978.

Grivas-Dighenis, Giorgios: Partisanenkrieg heute. Lehren aus dem Freiheitskampf Zyperns, 1964.

Passend dazu auch: Der vertagte Bürgerkrieg (BN-Anstoß IX).