Les ouvrages du Retour Aux Sources font la part belle aux méthodes d’organisation et d'action pensées par la gauche radicale (TAZ d’Hakim Bey, théorie des multitudes de Négri, éco-villages, …).

Croyez-vous la droite anti-libérale incapable de produire des idées pertinentes et des outils opérationnels adaptés à notre époque en crise ?

Croyez-vous la droite anti-libérale incapable de produire des idées pertinentes et des outils opérationnels adaptés à notre époque en crise ?

La droite anti-libérale a de toute évidence un problème pour se penser en rupture avec le Système. Ceci peut paraître curieux, dans la mesure où elle est objectivement plus étrangère au Système que n’importe quelle autre tendance politique. Mais au fond, c’est logique : pour se penser en rupture avec le Système, il faudrait que la droite anti-libérale conceptualise une rupture au sein du concept général de « droite », car une partie de la « droite » est dans le Système. Or, la droite anti-libérale, prisonnière de l’illusion d’un continuum de la « droite », ne parvient pas à penser cette rupture.

Ici, il faut bien dire que les logiques de classe ont tendance à prendre le pas sur les logiques purement politiques : il y a toujours un moment où le bon bourgeois anti-libéral est renvoyé à ses contradictions : comment être un bourgeois anti-libéral, aujourd’hui ?

Bref, je ne crois pas que la droite anti-libérale soit incapable de produire des idées pertinentes. Je constate en revanche qu’elle a du mal à les concrétiser, et même à les amener au stade du programme, du plan d’action. La droite anti-libérale est une sensibilité qui ne peut pas s’organiser.

Penser restaurer le système, l'aider à s'auto-corriger ou lutter pour le réformer (comme le font les réactionnaires, par exemple) n'aura pour résultat que de retarder la fin du Cycle et le début du suivant, selon vous. Quel peut donc être le rôle à jouer et la voie à suivre par des hommes différenciés en cette fin de Kali-Yuga? Cultiver une conscience politique propre à la formation d'une élite capable d'encadrer une (hypothétique et future) révolte des masses? Montrer l'exemple en se plaçant en dehors du jeu (retraite physique, élévation individuelle)? Ou combiner les deux?

L’économie occidentale contemporaine n’est pas réformable. C’est une énorme machine hypersophistiquée, une bonne partie des pièces s’est mise à fonctionner sans souci de l’ensemble, on a perdu le cahier de maintenance, et pour tout arranger, le pilote de machine est sourd, fou et ivre mort. La seule chose à faire, c’est d’attendre que le moteur explose, en se protégeant autant que possible contre les projections ! La priorité pour des hommes différenciés, comme vous dites, c’est de se préparer à se sauver eux-mêmes, alors que nous allons vers une période très, très dure.

Au demeurant, je pense que ce travail, s’il est conduit à termes, portera des fruits au-delà de son objectif immédiat. Au fond, si nous nous organisons pour nous en tirer le mieux possible, nous produisons simultanément et spontanément un modèle que d’autres voudront imiter. Paradoxalement, penser un égoïsme collectif, dans le contexte actuel, c’est aussi une manière d’aider tous ceux qui ne peuvent plus penser que l’égoïsme individuel. Plus que la noblesse des intentions, il faut juger l’efficacité concrète, et sous cet angle, la démarche consistant à structurer une contre-société me paraît aujourd’hui la plus porteuse.

Le narrateur de Vendetta explique ses actes (des assassinats, ndlr) à mots (ironiquement) choisis : ceux du champs-lexical managérial (« expérience passionnante et vie pleine de sens », etc.).

Penser les médiations nécessaires à une révolution, avec les concepts du système, résonne comme un aveu d'incapacité à produire du sens à l’extérieur de la matrice. Sens que le dernier opus du Retour au Sources (G5G – La Guerre de Cinquième génération) se propose, lui, de recréer. Pouvez-vous nous en dire plus?

Vous avez très bien saisi l’esprit des deux livres. Vendetta est une description de ce que l’on peut redouter, si la démarche proposé dans G5G est empêchée.

Il ne faut pas perdre de vue que les révoltés structurent toujours leur révolte avec, à la base, les concepts, les catégories du système qu’ils combattent. C’est pourquoi le parti communiste soviétique avait repris une partie des « techniques de gouvernement » propres à l’Eglise orthodoxe. C’est pourquoi le cérémonial napoléonien avait récupéré une partie des us et coutumes de la société de cour à la française. Etc.

Vendetta a été écrit pour expliquer, en gros : le Hitler, le Staline, le Mao de demain sont dans les tuyaux, et c’est la « démocratie libérale » contemporaine qui est en train de les incuber. Elle les incube d’une part parce que son dérèglement finit par rendre la vie impossible aux gens, ce qui va les pousser à la révolte ; et d’autre part parce qu’elle leur apporte sur un plateau les ingrédients de la violence révolutionnaire future : primat de la jouissance, de l’instantanéité, réduction de l’expérience humaine à l’individualité, compensée par un fonctionnement en réseau fluide.

On commence d’ailleurs à voir poindre cette nouvelle violence politique. Cette semaine (NB : début janvier 2011), nous avons eu une tuerie aux USA, avec un type qui a ouvert le feu en aveugle, lors d’un rassemblement politique. C’est là une pulsion de destruction (et d’autodestruction) qui ne s’organise pas, ou alors seulement de manière informelle, en réseau, et qui ne poursuit aucun autre objectif que la satisfaction de ceux qui s’y livrent. C’est ce vers quoi nous allons : la dictature par l’anarchie, l’extrême violence incontrôlable servant de prétexte à l’encadrement paranoïaque, partout, tout le temps.

G5G, à l’inverse, consiste à dire : dépêchons-nous d’offrir une issue, une voie vers le dehors de ce Système devenu fou, et qui nous rend fous. G5G, c’est le seul antidote à Vendetta, si vous voulez.

Dans De la souveraineté, vous expliquez que le mondialisme néolibéral se caractérise par l'absence d'idéologie originelle, combinée à une pathologie narcissique et au profit comme finalité - ce tout menant, selon vous, à la dictature du matérialisme bourgeois (fortification de l'élite du capital et asservissement de la masse).

Vous y opposez une posture européenne et traditionnelle : celle de la soumission du corps à la force, et de la force à l'esprit. Cette posture est-elle consubstantielle, comme mentionné par ailleurs, d’un certain élitisme et d’une purification éthique (mais pas ethnique) inévitable?

Dans De la souveraineté, j’ai essayé de faire comprendre rapidement quelque chose à mes lecteurs, tout en sachant que c’est quelque chose qu’on ne peut faire comprendre rapidement qu’au prix d’un certain simplisme. Ce quelque chose, c’est : le Système dans lequel nous vivons est une idéologie, à l’intérieur de laquelle nous habitons, et si nous avons l’impression qu’il n’y a pas d’idéologie, c’est parce que nous sommes dedans. L’absence d’idéologie originelle perçue par nous à la racine du Système provient uniquement du fait que nous confondons notre habitation au monde avec le rapport spontané, naturel, immédiat, de l’homme au monde. C’est la différence entre notre totalitarisme et les défunts modèles soviétiques et nazis : chez Goebbels, chez Souslov, tout le monde savait qu’il existait une idéologie ; c’était visible, revendiqué, même. Chez nous, cela reste caché. A aucun moment, le capitalisme et le consumérisme contemporain ne se donnent explicitement pour des constructions idéologiques. Le néolibéralisme lui-même se vit comme une simple description du réel. Quand un économiste néolibéral confond profit comptable et richesse, il ne sait pas qu’il opère un choix idéologique ; dans son esprit, c’est pareil, forcément pareil.

Ce qui permet, à mon avis, de prendre conscience du caractère idéologique du mondialisme néolibéral, c’est le rappel tranché, brutal, des alternatives possibles. On ne se sait enfermé dans l’idéologie que quand on en voit le dehors. C’est pourquoi j’ai rappelé qu’il avait existé, et qu’il existait encore, des mondes où l’impératif consumériste en contrepoint de l’impératif productiviste aurait été à peu près complètement dénué de sens – des mondes où le corps était là pour construire la force, et la force nécessaire pour préserver l’esprit. Des mondes, en somme, où l’être se réalise en réalisant sa nature, et non en violant la nature autour de lui. Ce rappel permet de faire comprendre en quoi le mondialisme néolibéral est idéologique : quand on voit le dehors, on comprend qu’on est à l’intérieur de quelque chose, d’une construction, qui n’est pas tout le monde, seulement un certain rapport au monde.

Quant à la question de l’élitisme, à la nécessité d’une forme de purification, il ne faut pas en faire un impératif figé, une sorte d’affirmation par hypothèse, que je donnerais là, au nom de je ne sais quelle autorité imaginaire. Il s’agit surtout dans mon esprit de rendre pensable une alternative, donc de rendre possible l’énonciation du négatif. Que ce négatif soit énoncé à partir d’une alternative élitiste ou non-élitiste, en fait, peu m’importe : à mes yeux, l’essentiel, c’est qu’il soit à nouveau énoncé. C’est la dynamique collective qui doit définir l’alternative au nom de laquelle le négatif est énoncé.

Sous diverses formes (action violente, retraite armée), l’engagement physique tient une place de choix dans les ouvrages du Retour Aux Sources.

Si le Grand Jihad (lutte intérieure contre ses mauvais penchants) doit précéder le Petit Jihad (lutte physique), pourquoi choisir de mettre plus en lumière l’action de révolte – au détriment du cheminement intérieur et individuel qui y mène ?

Vous trouvez que l’engagement physique tient une place de choix ? Pour l’instant, ce n’est que du papier… Plus tard, on verra de quoi il retourne, quand on passera à la pratique.

On sait, grâce à Norbert Elias notamment, que l’interdiction de la violence conduit à un auto-contrôle qui s’étend inexorablement à tous les domaines de la moralité (autocensure,…).

Rejoignez-vous cette idée que, pour redevenir humain, il faut d’abord redevenir barbare ?

Je pourrais vous répondre que les barbares sont généralement contraints à un très fort autocontrôle, puisque leur barbarie peut à tout moment se manifester entre eux. En ce sens, on pourrait tout aussi bien retourner le propos, et dire que pour nous libérer de l’obligation de l’auto-contrôle, il faut au contraire nous re-civiliser.

C’est la Loi qui libère. L’auto-contrôle, l’auto-censure contemporains trouvent leur source dans la disparition de la Loi. On ne sait plus ce qu’on a le droit de dire, de prôner. On ne sait plus où est l’orthodoxie. La Loi existe peut-être, mais elle est fixée si haute, si loin, qu’on ne peut plus la lire, tout au plus la deviner.

Ce que nous devons faire, c’est nous organiser entre nous pour définir une Cité à nous, distincte de la fausse cité définie par le Système. Et dans notre Cité à nous, nous fixerons notre Loi à nous. Et tout le monde pourra la lire, et tout le monde saura ce qu’on peut dire ou ne pas dire, et pourquoi. Alors nous serons libres. Il ne s’agit donc pas d’être barbares : il s’agit d’avoir une ville à nous, pour être civilisés entre nous.

Dans vos livres, l’individualité des personnages et leur temporalité (vie et mort) ne sont que des moyens au service d'une tâche (combat) sans cesse à recommencer. L'assurance de ne pas voir "le jour de la victoire" peut décourager certains de passer à l'action ("A quoi bon?") – mais constitue aussi pour d'autres l'essence de leur engagement (dépassement de la peur de la mort). Comment peut-on (ou pourquoi doit-on) lutter, en ces temps de chaos, dans la joie et l'espérance?

Je n’ai écrit aucun roman, je suppose donc que le « vos » de « vos livres » fait référence ici aux romans publiés par le Retour aux Sources. Ou alors, il s’agit d’Eurocalypse, auquel j’ai participé ?

Bref. En tout cas, à titre personnel, je crois qu’un homme ne peut échapper à l’Absurde qu’en préparant sa mort. C’est sans doute en quoi je suis radicalement étranger à mon époque, d’ailleurs. Je n’arrive pas à comprendre à quoi rime l’existence qu’on nous propose, et qui pourrait se résumer ainsi : vous allez consommer le plus possible pour penser le moins possible à la mort, et quand vous mourrez, ce sera discrètement, dans une chambre d’hôpital, avec des soins palliatifs pour que vous ne fassiez pas de bruit et une euthanasie pour économiser les frais médicaux. Où est l’intérêt ?

Je trouve qu’une vie intéressante est une vie où l’on se bat, où l’on souffre, où l’on affronte l’adversité, et surtout, où l’on s’affronte soi-même. Je trouve qu’une vie intéressante est une vie difficile. C’est ce qui me donne de la joie, en tout cas, et peut-être de l’espérance ; je me dis que quand je partirai, couché sur un lit à regarder le plafond en sentant le froid qui remonte de mes pieds vers mon cœur, je pourrai dire au patron, dont je suppose qu’il m’attend de l’autre côté : j’ai joué ma partition, maintenant, tu décides pour la suite. Je trouve que ce qui rend la vie intéressante, c’est de se battre pour en arriver là : savoir qu’on a lutté.

Je trouve qu’une vie intéressante est une vie où l’on se bat, où l’on souffre, où l’on affronte l’adversité, et surtout, où l’on s’affronte soi-même. Je trouve qu’une vie intéressante est une vie difficile. C’est ce qui me donne de la joie, en tout cas, et peut-être de l’espérance ; je me dis que quand je partirai, couché sur un lit à regarder le plafond en sentant le froid qui remonte de mes pieds vers mon cœur, je pourrai dire au patron, dont je suppose qu’il m’attend de l’autre côté : j’ai joué ma partition, maintenant, tu décides pour la suite. Je trouve que ce qui rend la vie intéressante, c’est de se battre pour en arriver là : savoir qu’on a lutté.

Donc, en somme, pour répondre à votre question : c’est la lutte qui donne joie et espérance. Il ne s’agit donc pas de trouver joie et espérance pour lutter, mais de lutter pour trouver joie et espérance. Enfin, c’est comme ça que je vois les choses.

On trouve dans Vendetta cette sentence très juste : « On peut tout vouloir (…) à condition de vouloir les conséquences de ce qu’on veut ».

Dans un contexte de tensions réelles, et de surenchère générale – consciente ou ignorée - peut-on réellement vouloir précipiter le chaos?

Le narrateur de Vendetta est un homme absolument désespéré. Et c’est terrifiant : imaginez un monde où on aurait fabriqué des millions de fils uniques narcissiques, shootés à la consommation, plongés dans une absurdité radicale, et du jour au lendemain, réduits à la pauvreté, à l’impossibilité de se délivrer de l’Absurde par la consommation, de l’absence de transcendance par la mondanité. C’est le monde de demain, si la machine économique occidentale tombe complètement en panne, d’un coup, alors que le conditionnement consumériste des populations s’est poursuivi jusqu’au dernier moment.

Alors là, oui, en effet, on va avoir des gens qui pourront tout vouloir…

Vous explorez, à travers l'écriture, deux scenarii envisageables dans un futur proche : version décliniste, l’élite continue de piloter sans rencontrer d’écueil majeur et nous mourrons spirituellement. Version catastrophiste (Eurocalypse), l'accident se produit et laisse place au désastre. Comme les survivalistes, croyez-vous à la possibilité d'un collapse rapidement généralisable? Dans ce cas, pourquoi l'élite prendrait-elle le risque d'un clash intégral, alors que le chaos modéré lui permet de régner?

Je suppose que « l’élite », qui a manifestement créé le chaos, est persuadée qu’elle pourra le contrôler de bout en bout, dans un scénario décliniste. Mais la question, c’est : est-ce qu’elle pourra le contrôler de bout en bout ?

Vous savez, le Système n’est pas aussi fort qu’on le croit. Oh, certes, ce n’est pas nous qui allons le renverser frontalement. Mais le risque est réel qu’il se renverse lui-même. Tenez, imaginez, dans quelques années : révolte au Congrès des USA, audit de la FED, fin du financement de la dette par la dette, faillite des Etats US, réduction drastique du budget militaire étatsunien, évacuation des bases US un peu partout dans le monde. Peu après, l’Iran, délivré de la pression US, annonce disposer de l’arme nucléaire. Une « super-Intifada » traverse les « territoires occupés », le Hezbollah multiplie les attaques contre Israël. La Chine, furieuse que les Occidentaux aient organisé la déstabilisation du Soudan pour en récupérer le pétrole, laisse faire la révolte musulmane, et même la soutient discrètement. Paniquée, Tel-Aviv ordonne au MOSSAD de déclencher une série d’attentats sous faux drapeau, en Europe occidentale, pour obliger les Européens à s’engager massivement au Proche-Orient. La France, dont le président est un certain Dominique Strauss-Kahn, envoie des troupes en Palestine. Les banlieues françaises, du coup, s’enflamment…

C’est un scénario possible, parmi des dizaines qui peuvent nous plonger, très vite et presque sans crier gare, dans un contexte si instable que plus personne ne pourra vraiment le maîtriser. Alors la question, ce n’est pas est-ce que « l’élite » veut le chaos (elle le veut), ni elle est-ce qu’elle pense le maîtriser (elle le pense). La question, c’est : est-ce qu’elle pourra le maîtriser ?

Entre violence de bande synonyme de « refus de l’atomisation imposée par le monde moderne » (M. Maffesoli), et dépouille de blancs nantis interprétée comme de la « lutte des classes qui s’ignore » (A. Soral), la banlieue française est-elle en train de « rappeler au peuple qu’il s’est éloigné de la vertu » (in Vendetta)? Peut-elle, entre islam modéré et frustration exaspérée, constituer un relais de force révolutionnaire?

La banlieue française, peut-on en parler au singulier ? « On » voudrait nous faire croire qu’elle est peuplée majoritairement d’islamo-gangsters violeurs, ce qui est ridicule. Il serait tout aussi ridicule de prétendre qu’elle n’est peuplée que de gens vertueux…

La banlieue française me semble surtout, aujourd’hui, faire l’objet de beaucoup de fantasmes. En pratique, j’ai plutôt l’impression qu’on a affaire à un patchwork très hétérogène, où les forces les plus positives coexistent avec des forces extrêmement négatives. Le jeu, de mon point de vue de « de souche », consiste à nouer des alliances avec les forces positives pour neutraliser et si possible éradiquer progressivement les forces négatives.

D’où, soit dit en passant, l’intérêt d’une démarche comme E&R : il est essentiel que les hommes de bonne volonté réfléchissent ensemble à la manière dont on peut sortir de la situation inextricable où notre classe dirigeante nous a mis. Il s’agit de définir un processus de ré-enracinement des populations déportées chez nous par le capitalisme mondialisé – un ré-enracinement soit ici, soit dans leur pays d’origine, selon les cas, mais toujours dans le respect du droit des gens, sans naïveté mais sans préjugés. Il va falloir que tout le monde y mette du sien.

Votre idée de BAD (Base Autonome Durable), ilot fractionnaire, est pensée comme un système superposable au Système. Une alternative en lisière, reposant sur l'autonomie sécuritaire et médiatique, la construction d'une économie alternative et "une esthétique de la rareté, de la conscience et de la possession de soi". L'autonomie de la communauté y serait assurée par le trinôme Gardes (sécurité), Référents (éducation) et Intendants (production visant l'autarcie). Vous soulignez par ailleurs l'importance du légalisme ("c'est de loin la meilleure subversion").

Pourtant, entre bouc-émissairisation (cf. Tarnac) et accomplissement limité (cf. la Desouchière), la BAD n'est-elle pas une idée "grillée"? Par ailleurs, accepter de ne pas dépasser les bornes du système, n'est ce pas réduire sa marge de manœuvre?

Tout d’abord, je vous ferai remarquer une chose : si j’avais décidé de « dépasser les bornes du système », je ne préviendrais pas…

Ensuite, je reste ouvert à toute autre proposition. Quel concept alternatif à la BAD peut-on me proposer ? Pour l’instant, j’observe qu’on ne m’a rien avancé de bien concluant. Alors la BAD n’est pas la panacée, certes, mais en attendant, c’est une expérimentation à conduire.

Les modes de vie alternatifs existent d'ores et déjà : dans le domaine de l'éducation (écoles Montessori, Steiner, homeschooling,…), de l'autonomie alimentaire (AMAP, magasins de producteurs, …), de l'habitat (auto construction, énergies renouvelables,…),…

Quelle urgence ou nécessité implique de penser l'autonomie sous forme communautaire, comme dans le cas de la BAD ?

Je ne sais pas si la BAD sera nécessairement communautaire. Ce qui est certain, c’est que si vous voulez résister à la pression du Système, il faut que ce soit collectif. Mais communautaire, ce n’est pas obligatoire. On peut très bien imaginer d’ailleurs plusieurs niveaux d’intégration, avec des noyaux communautaires et des entreprises non communautaires gravitant autour, et intégrant progressivement des individus « à cheval », un pied « dans le Système », un pied dehors.

Bref, sur le plan organisationnel, tout est à construire, tout est ouvert. Je crois qu’il faut tester, et c’est l’expérimentation qui nous dira progressivement comment faire.

Nombre de nos camarades s’interrogent sur l’organisation concrète d’une BAD. Se rapproche-t-on des écos-villages développés par Diana Leafe Christian ? Selon vous, qu’elle serait - entre petites structures totalement autarciques et communautés plus poreuses, donc dépendantes -, la taille optimale d’une BAD? Comment y gérer l’humain (« recrutement », sélection, …) en fonction des différentes sensibilités (du néo-baba au survivaliste) ?

Je n’ai pas d’opinion arrêtée sur la taille des BAD. Il est très possible qu’il existe plusieurs « formats » de BAD, et que ces formats présentent tous points faibles et points forts, à étudier selon les circonstances, les choix des individus constituant le groupe, etc. Nous allons d’ailleurs tester prochainement, avec quelques amis, un projet collectif : nous nous ferons un plaisir d’informer E&R Bretagne sur le déroulement de ce projet, ce sera l’occasion d’échanger des expériences.

Cela dit, ce n’est pas la question-clef.

La question-clef, pour moi, ce n’est pas la BAD, mais le réseau des BAD. Là où la démarche « fractionnaire » que je propose se distingue des solutions « survivalistes » ou « écolos » préexistantes, c’est que je ne suggère pas d’installer des BAD ici, là, et là, d’une certaine manière et pas d’une autre. Ce que je suggère, c’est de construire progressivement, par le réseau des BAD, une contre-société.

Pour moi, si un jour on met au point la « BAD idéale », ce sera très bien, mais ce n’est pas l’objectif. L’objectif, c’est par exemple qu’un jour, la population « ordinaire » apprenne qu’il existe désormais un tribunal d’appel pour traiter en deuxième instance tous les litiges que les tribunaux locaux des BAD auront jugés, en fonction d’un code juridique « fractionnaire » (appelez ça autrement si vous voulez, du moment que cela veut dire : séparé, distinct, de l’autre côté d’une ligne imaginaire séparant Système et contre-société). Ce jour-là, le jour où il existera une Loi de la contre-société, je peux vous dire que nous aurons porté au Système que nous combattons le coup le plus rude que nous pouvions lui porter, avec nos faibles ressources : nous aurons repris la parole.

C’est de cela qu’il s’agit. Et comme vous le voyez, ça n’a rien à voir avec les néo-babas.

Pour conclure cet entretien, et avant de laisser nos lecteurs retourner fourbir leurs armes contre l’hétéronomie, avez-vous quelque chose à ajouter ? Une remarque, un conseil de lecture, une recommandation ou une digression sur un sujet de votre choix, …

Peut-être un mot sur votre président, Alain Soral, qui a (encore) des démêlés avec le lobby qui n’existe pas.

Nous ne sommes pas tout à fait d’accord sur cette question : lui, il croit que c’est la question centrale, et moi, je crois qu’elle est très périphérique, même si elle est très perceptible. En outre, peut-être influencé par le protestantisme, je porte sur le monde juif un regard beaucoup plus nuancé que le sien – et même, dans certains cas, un regard de sympathie. J’aurais sans doute, un jour, pas mal de choses à lui dire sur le livre d’Ezéchiel, l’éthique de responsabilité et la question du « contrat » passé entre l’homme et Dieu dans la religion hébraïque… où notre ami pourrait voir que lire Ezéchiel comme un texte « sioniste », c’est faire un léger anachronisme !

Mais, en attendant, je trouve lamentable qu’on attaque quelqu’un en justice pour des propos où il ne fait que formuler une opinion sur l’état du pays et le rôle d’une communauté. Si ces propos sont fallacieux, qu’on en apporte la preuve dans une discussion ouverte et contradictoire. Depuis quand, en France, la justice doit-elle sanctionner les simples opinions ? Il est possible que celles de monsieur Soral soient erronées : eh bien, qu’on le prouve, qu’on déconstruise son propos, qu’on en montre les limites ou les erreurs. Mais la justice n’a pas à intervenir dans le débat d’idées, ou alors, et qu’on nous le dise franchement, nous vivons sous une dictature.

La judiciarisation du débat, en France, devient étouffante. Elle participe d’une entreprise générale d’intimidation des esprits libres. C’est pourquoi, indépendamment de notre opinion sur le fond, nous devons soutenir Alain Soral quand on prétend le faire taire par décision de justice, alors qu’il n’a formulé aucun appel explicite à commettre le moindre acte illégal.

Sinon, après, à qui le tour, et sous quel prétexte ?

Pour E&R en Bretagne,

Mathieu M. et Guytan

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

PARIS (NOVOpress) – La décision prise par Nicolas Sarkozy de rejoindre le commandement intégré de l’Otan n’a pas pour seule conséquence une perte d’indépendance de la défense française, elle a également un coût pour le portefeuille du contribuable qui devra notamment débourser 110 millions d’euros pour le nouveau siège de l’Otan qui sera construit en face de l’actuel à Bruxelles d’ici à 2015.

PARIS (NOVOpress) – La décision prise par Nicolas Sarkozy de rejoindre le commandement intégré de l’Otan n’a pas pour seule conséquence une perte d’indépendance de la défense française, elle a également un coût pour le portefeuille du contribuable qui devra notamment débourser 110 millions d’euros pour le nouveau siège de l’Otan qui sera construit en face de l’actuel à Bruxelles d’ici à 2015.

![[Tribune libre] Arnaud Gouillon : la république française est-elle compatible avec l’identité française ? [Tribune libre] Arnaud Gouillon : la république française est-elle compatible avec l’identité française ?](http://fr.novopress.info/wp-content/uploads/2011/02/logo_rf-300x175.png) La République est un système de gouvernement, une forme d’organisation politique. Notre pays en a connu d’autres : Empire, féodalité, monarchie absolue, monarchie constitutionnelle, consulat… Et il n’est pas exclu que d’autres formes apparaissent demain. La République, elle-même, n’est pas un bloc. Il existe ou a existé dans le monde de nombreuses formes de république. Il en a existé cinq en France, avec des Constitutions parfois très différentes. Cependant, il convient de distinguer la république, système de gouvernement, de la république, concept politique construisant une idéologie à vocation totalitaire. C’est le cas en France où l’idéologie « républicaine » apparue en 1789 n’a de « républicain » que le nom et sert, en fait, à masquer la destruction méthodique, au XIXème siècle des identités régionales, et, depuis 40 ans, de l’identité nationale.

La République est un système de gouvernement, une forme d’organisation politique. Notre pays en a connu d’autres : Empire, féodalité, monarchie absolue, monarchie constitutionnelle, consulat… Et il n’est pas exclu que d’autres formes apparaissent demain. La République, elle-même, n’est pas un bloc. Il existe ou a existé dans le monde de nombreuses formes de république. Il en a existé cinq en France, avec des Constitutions parfois très différentes. Cependant, il convient de distinguer la république, système de gouvernement, de la république, concept politique construisant une idéologie à vocation totalitaire. C’est le cas en France où l’idéologie « républicaine » apparue en 1789 n’a de « républicain » que le nom et sert, en fait, à masquer la destruction méthodique, au XIXème siècle des identités régionales, et, depuis 40 ans, de l’identité nationale.

Je trouve qu’une vie intéressante est une vie où l’on se bat, où l’on souffre, où l’on affronte l’adversité, et surtout, où l’on s’affronte soi-même. Je trouve qu’une vie intéressante est une vie difficile. C’est ce qui me donne de la joie, en tout cas, et peut-être de l’espérance ; je me dis que quand je partirai, couché sur un lit à regarder le plafond en sentant le froid qui remonte de mes pieds vers mon cœur, je pourrai dire au patron, dont je suppose qu’il m’attend de l’autre côté : j’ai joué ma partition, maintenant, tu décides pour la suite. Je trouve que ce qui rend la vie intéressante, c’est de se battre pour en arriver là : savoir qu’on a lutté.

Je trouve qu’une vie intéressante est une vie où l’on se bat, où l’on souffre, où l’on affronte l’adversité, et surtout, où l’on s’affronte soi-même. Je trouve qu’une vie intéressante est une vie difficile. C’est ce qui me donne de la joie, en tout cas, et peut-être de l’espérance ; je me dis que quand je partirai, couché sur un lit à regarder le plafond en sentant le froid qui remonte de mes pieds vers mon cœur, je pourrai dire au patron, dont je suppose qu’il m’attend de l’autre côté : j’ai joué ma partition, maintenant, tu décides pour la suite. Je trouve que ce qui rend la vie intéressante, c’est de se battre pour en arriver là : savoir qu’on a lutté.

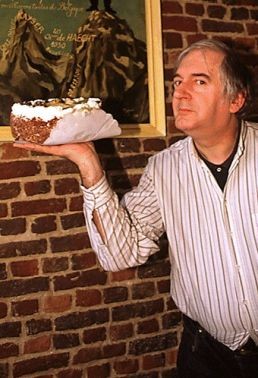

Last week I almost got on a plane to Paris to help continue my Belgian friend’s good work, but I got lazy and went skiing instead. There is no pie big enough to make the bum BHL mend his wicked ways. His latest outrage involves Stéphane Hessel, a German-born Jew whose father emigrated to France in 1924 when Stéphane was seven. Hessel’s father was the model of one of the two lovers in Jules et Jim, the novel which later became a very popular film. Stéphane served in the French Army, became a prisoner of war, escaped, and joined de Gaulle. Dispatched to France to help organize the Resistance, he was captured, tortured, and sent to Buchenwald. While being transferred to Bergen-Belsen, he escaped again.

Last week I almost got on a plane to Paris to help continue my Belgian friend’s good work, but I got lazy and went skiing instead. There is no pie big enough to make the bum BHL mend his wicked ways. His latest outrage involves Stéphane Hessel, a German-born Jew whose father emigrated to France in 1924 when Stéphane was seven. Hessel’s father was the model of one of the two lovers in Jules et Jim, the novel which later became a very popular film. Stéphane served in the French Army, became a prisoner of war, escaped, and joined de Gaulle. Dispatched to France to help organize the Resistance, he was captured, tortured, and sent to Buchenwald. While being transferred to Bergen-Belsen, he escaped again. Hessel’s alma mater, the École Normale Supérieure, invited him to speak to the students. Then a pro-Israeli website objected. In comes our hero, Bernard-Henri Lévy, the multi-millionaire son of an Algerian timber tycoon, and one whose father I am sure never donned a military uniform for France or any other country. Lévy objected virulently to Hessel’s invitation, and the 93-year-old was silenced.

Hessel’s alma mater, the École Normale Supérieure, invited him to speak to the students. Then a pro-Israeli website objected. In comes our hero, Bernard-Henri Lévy, the multi-millionaire son of an Algerian timber tycoon, and one whose father I am sure never donned a military uniform for France or any other country. Lévy objected virulently to Hessel’s invitation, and the 93-year-old was silenced. Die State University of New York Press hat die englische Übersetzung des „portugiesischen Tagebuchs“ (Jurnalul portughez) von Mircea Eliade – er war von 1941-45 rumänischer Botschafter in Lissabon – veröffentlicht:

Die State University of New York Press hat die englische Übersetzung des „portugiesischen Tagebuchs“ (Jurnalul portughez) von Mircea Eliade – er war von 1941-45 rumänischer Botschafter in Lissabon – veröffentlicht: Evola hat 1942 „Il filosofo mascherato“, die Besprechung eines Buches von Maxime Leroy über Descartes’ deviantes Rosenkreuzertum und seine Rolle im Rahmen der Gegeninitiation, in „La Vita Italiana“ veröffentlicht. (Deutsche Übersetzung: Der Philosoph mit der Maske, in: Kshatriya-Rundbrief, Nr. 7, 2000) Schmitts „Leviathan“ besprach Evola bereits 1938 in „La Vita Italiana“ (nachgedruckt in zwei weiteren wichtigen italienischen Zeitschriften). Evola kommt im übrigen in Eliades Tagebuch laut Index nicht vor.

Evola hat 1942 „Il filosofo mascherato“, die Besprechung eines Buches von Maxime Leroy über Descartes’ deviantes Rosenkreuzertum und seine Rolle im Rahmen der Gegeninitiation, in „La Vita Italiana“ veröffentlicht. (Deutsche Übersetzung: Der Philosoph mit der Maske, in: Kshatriya-Rundbrief, Nr. 7, 2000) Schmitts „Leviathan“ besprach Evola bereits 1938 in „La Vita Italiana“ (nachgedruckt in zwei weiteren wichtigen italienischen Zeitschriften). Evola kommt im übrigen in Eliades Tagebuch laut Index nicht vor.  Making fun out of national stereotypes is not exactly standard comic fare

Making fun out of national stereotypes is not exactly standard comic fare

Encore BHL ? Oui, encore ! Mais pourquoi un tel acharnement ? Parce que l’année 2011 débute en fanfare pour le philosophe en chemise blanche, décidément sur tous les fronts. Et parce que cette fausse grandeur est en charge de la surveillance de plusieurs médias. Pauvres médias !

Encore BHL ? Oui, encore ! Mais pourquoi un tel acharnement ? Parce que l’année 2011 débute en fanfare pour le philosophe en chemise blanche, décidément sur tous les fronts. Et parce que cette fausse grandeur est en charge de la surveillance de plusieurs médias. Pauvres médias !

La société du spectacle célèbre la mort de François Mitterrand. Nous, nous célébrons celle de Jean-Edern Hallier, mort le siècle dernier, un 12 janvier. C’était un spectacle à lui tout seul. Retour sur le dernier grand phénomène de cirque de la littérature française avec François Bousquet, auteur de Jean-Edern Hallier ou le narcissique parfait, paru aux éditions Albin Michel, et qui a eu la chance de travailler avec lui à l’époque du « Jean Edern’s club » sur Paris première, quand l’animateur jetait d’un geste augustéen les mauvais livres dont on l’inondait.

La société du spectacle célèbre la mort de François Mitterrand. Nous, nous célébrons celle de Jean-Edern Hallier, mort le siècle dernier, un 12 janvier. C’était un spectacle à lui tout seul. Retour sur le dernier grand phénomène de cirque de la littérature française avec François Bousquet, auteur de Jean-Edern Hallier ou le narcissique parfait, paru aux éditions Albin Michel, et qui a eu la chance de travailler avec lui à l’époque du « Jean Edern’s club » sur Paris première, quand l’animateur jetait d’un geste augustéen les mauvais livres dont on l’inondait.