European Union, Euro-skepticism, Western Civilization, Eurasianism and Slavic World

Boris Nad (Serbia) interviews Robert Steuckers (Brussels)

Q.: The European Union, in fact the entire European continent, is in a deep crisis today. The impression is that this crisis is primarily the result of a crisis of ideas. Political ideologies, and first of all liberalism, are deplored, obsolete, anachronistic. We can also say the same for other parts of the political spectrum. Do you share this impression?

A.: Well, the first idea that comes in my mind is one derived from Moeller van den Bruck’s articles in the Twenties : the people that have adopted and assimilated liberalism die after some decades because they will have lost their organic stamina. Liberalism is thus a disease before being a mere mentality. Liberalism and modernism are akin because both refuse to accept permanencies in the political City. In the 17th century, you had on philosophical and literary level the so-called quarrel between the Ancients and the Moderns, which took several aspects, some of them may well be considered retrospectively as positive but nevertheless there is an etymological connection between “modernism” and the French word “mode”, i. e. fashion, “mode” being always transitory and can be changed at will. When you consider all things political as mere “modes”, you thrive to escape the very pressure of reality which is made of time and space. All necessities, derived from the acceptance of the limits implied by time or space, are perceived by the Moderns as burdens that you should get rid of. Today you don’t even have to try to get rid of them but to wipe them out thoroughly or to transform them so that they acquire a new fully artificial and therefore transitory dimension. This is the essence of liberalism. But even if liberalism has its roots in the 17th and 18th centuries, it has never been, at least after the Battle of Waterloo in 1815, a powerful political movement, the conservative or Christian democratic in a first period, the socialist movement in later decades could temper liberalism’s rejection of realities and permanencies. Even if the official liberal parties, being more liberal-conservative than liberal in the Anglo-Saxon meaning of the word, were rather quantitatively weaker than the two other main political families in Europe, the anti-political spirit that was indeed the fundament of its core ideology could ran into the thoughts of the Christian democrats (despite the Church doctrine) and of the social-democrats (despite their watered down Marxism). Gradually the conservative, the Christian democrats and the social-democrats took over most of the ideas of basic liberalism.

France was partially spared because it had a “caudillist” leadership introduced by De Gaulle in 1958 after the collapse of the 4th Republic, that was genuinely liberal. The personality of the President could prevent the liberals and the main parties to phagocytize the political body. But this was only a respite as we’ll see. In 1945, Europe was destroyed by the war. It took a bit more than a decade to recover, especially in Germany. But once the horrors cleared, Europe could reach economic power again. France in the Sixties, being a permanent member of the Security Council of the United Nations, could claim more independence within the West. For the United States, it was time to inject a new and stronger dose of liberal poison into the European political bodies. The United States has as ideology all the poisons needed to contaminate the world, i. e. not only the reality denying Enlightenment you find in Western Europe but also the basic puritanical denegation of the medieval European heritage, a denegation that was sweetened during the first decades of the 18th century by the deist movement and the Whigs. The American colonists developed the sense of a mission in the world that combined puritanical fanaticism and enlightened liberalism, apparently softer but nevertheless radical in its hate against inherited traditions and institutions.

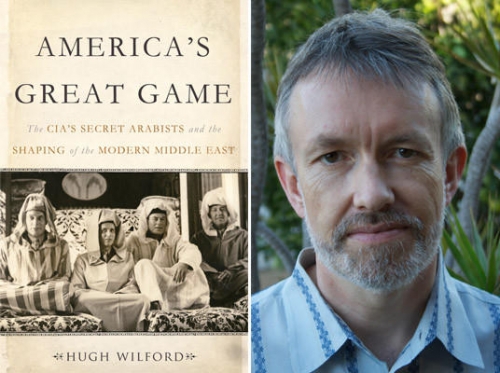

The more radical underlying principles were adapted to the Zeitgeist of the Fifties and the Sixties by think tanks lead ultimately by the OSS (“Office of Strategic Studies”). This created the perverse corpus of May 68 that was launched into Germany and France. Both countries could resist in the Seventies although their societies were all the same contaminated by the bacillus that was eroding gradually their traditional psychological assets. A second wave had to be prepared to give all the Western societies the last blow to let their political bodies crumble down. Next to the May 68 ideology, more or less derived from the Frankfurt School, a new weapon was forged to destroy Europe (and partly the rest of the world) more efficiently. This weapon was the infamous Thatcherite neoliberalism. At the very end of the Seventies, neoliberalism (be it Thatcherism or Reaganomics) was celebrated as a new liberation ideology that was about to get rid of the political State-centered praxis. Neither the Christian democrats nor the social-democrats were able to resist staunchly and to remember their supporters that the Church doctrine (based on Thomas Aquino and Aristoteles) or the interventionist socialist tradition were genuinely hostile to such an unbridled liberalism. Economics became more important than politics. We entered at that very moment the so-called post-history where no marks were still to be found. Even worse, the corrupt “partitocratic” system, in which Christian democrats and social-democrats were painfully muddling through, prevented any rational reaction and any challenge from new parties, blocking the democratic process they so vehemently pretend to incarnate alone.

The more radical underlying principles were adapted to the Zeitgeist of the Fifties and the Sixties by think tanks lead ultimately by the OSS (“Office of Strategic Studies”). This created the perverse corpus of May 68 that was launched into Germany and France. Both countries could resist in the Seventies although their societies were all the same contaminated by the bacillus that was eroding gradually their traditional psychological assets. A second wave had to be prepared to give all the Western societies the last blow to let their political bodies crumble down. Next to the May 68 ideology, more or less derived from the Frankfurt School, a new weapon was forged to destroy Europe (and partly the rest of the world) more efficiently. This weapon was the infamous Thatcherite neoliberalism. At the very end of the Seventies, neoliberalism (be it Thatcherism or Reaganomics) was celebrated as a new liberation ideology that was about to get rid of the political State-centered praxis. Neither the Christian democrats nor the social-democrats were able to resist staunchly and to remember their supporters that the Church doctrine (based on Thomas Aquino and Aristoteles) or the interventionist socialist tradition were genuinely hostile to such an unbridled liberalism. Economics became more important than politics. We entered at that very moment the so-called post-history where no marks were still to be found. Even worse, the corrupt “partitocratic” system, in which Christian democrats and social-democrats were painfully muddling through, prevented any rational reaction and any challenge from new parties, blocking the democratic process they so vehemently pretend to incarnate alone.

Europe is now in a blind alley and seems unable to escape the liberalism of May 68 as well as neoliberalism as new challenging forces seems unable to gather enough votes to get into power effectively. You have to take into account that the conventional forces have been in power since almost 70 years and have literally occupied all the institutions by nominating officers at all levels, who couldn’t be replaced instantaneously by new really efficient people. Challengers risk launching newcomers into realms they are unable to master.

Q.: Europe is, as you say, in a blind street. The European Union has been hit by a political, economic, immigrant crisis ... Then a wave of terrorism followed. European political bodies and institutions seem paralyzed. So far, European integration was threatened by so-called Euro-skeptical movements. It seems that today we are at the beginning of a wave of secessionism, like the one in Catalonia, which shakes many European countries. What is your relationship to that?

A.: Some secret services beyond the Atlantic have as a policy to weaken Europe by regular non military attacks typical of the so-called “Fourth Generation Warfare”. Economic stratagems, stock exchange manipulations are the usual tricks used by those whose main aim is to prevent Europe to develop fully, to find a better autonomy in all political and military matters, to reach a quite high welfare enabling rewarding R&D, to develop a strong commercial relationship with both Russia and China. Therefore Europe should constantly be undermined by all kind of troubles. Chirac’s France was the best example, beyond the well-known psy-ops that the “color revolutions” are. France is still a nuclear power but cannot develop this capacity beyond a certain level: in 1995, when experiments where performed in the Pacific Ocean, Greenpeace, as a pseudo-ecological movement tried to torpedo them. But on French territory, strikes paralyzed the country, orchestrated by a socialist trade union that had been anti-communist in the Fifties and had received support by the OSS. Social-democrats and socialist trade-unionists had secretly an Atlanticist support what’s often forgotten nowadays.

To get rid of Chirac, who had supported a phantom alliance between Paris, Berlin and Moscow at the time of the 2003 Bush’ invasion of Iraq, the activists among the African migrants communities in the dreary suburbs near Paris launched a series of violent riots in November 2005 after a first minor incident that caused accidentally two deadly casualties. Eventually the riots extended to other cities like Lyon and Lille.

As the New Right writer Guillaume Faye had previously told it: France in the present-day situation is totally unable to reestablish law and order when riots spread in more than three or four big urban areas. The riots lasted the time needed to promote a new previously obscure petty politician, Nicolas Sarközy, who promised to wipe out the troublemakers in the suburbs and did of course absolutely nothing once in power. Charles Rivkin, US ambassador in France is the theorist of this “4th Generation Warfare” operations aiming at exciting migrant communities against law and order in France (see: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2011/03/21/t... ). This vicious strategy was only possible in France ten or twelve years ago as no other European country had such a huge amount of migrants among its population. The refugee crisis that hit Germany in 2015 is a next chapter in the sad story of Europe’s submersion and neutralization. Germany has now to face the same violent communities as France did and does. The purpose is evidently to weaken the country that is thriving industrially due to the excellent commercial links it has with Eurasia in general. The aim of the British and American secret services has always been to prevent any German-Russian connection. Now Germany is weakened by the critical mass of the million fake refugees that will rapidly let collapse the social security system that has always been the peculiar mark of German social systems (be they Bismarckian, national-socialist, Christian-democratic or social-democratic).

As the New Right writer Guillaume Faye had previously told it: France in the present-day situation is totally unable to reestablish law and order when riots spread in more than three or four big urban areas. The riots lasted the time needed to promote a new previously obscure petty politician, Nicolas Sarközy, who promised to wipe out the troublemakers in the suburbs and did of course absolutely nothing once in power. Charles Rivkin, US ambassador in France is the theorist of this “4th Generation Warfare” operations aiming at exciting migrant communities against law and order in France (see: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2011/03/21/t... ). This vicious strategy was only possible in France ten or twelve years ago as no other European country had such a huge amount of migrants among its population. The refugee crisis that hit Germany in 2015 is a next chapter in the sad story of Europe’s submersion and neutralization. Germany has now to face the same violent communities as France did and does. The purpose is evidently to weaken the country that is thriving industrially due to the excellent commercial links it has with Eurasia in general. The aim of the British and American secret services has always been to prevent any German-Russian connection. Now Germany is weakened by the critical mass of the million fake refugees that will rapidly let collapse the social security system that has always been the peculiar mark of German social systems (be they Bismarckian, national-socialist, Christian-democratic or social-democratic).

The complete destabilization of the European industrial societies (Sweden, France, Germany, Italy and partially the Low Countries) lead to social and political shifts that sometimes take the shape of so-called “populist movements” that the media frantically label as “extreme rightist” or “neo-fascist”, in order to stop their development. Till now they have been unable to get a serious share of power, the conventional parties having infiltrated all institutions (press, media, justice, banks, etc.). In Spain, which is a poorer country that doesn’t attract the migrants as the given material advantages are less interesting, the only possible lever to launch a “4th Generation Warfare” operation against the country was the Catalan micro-nationalism. If Catalonia secedes, one of the most industrialized provinces of historical Spain will leave a commonwealth that exists since the marriage of Isabella of Castile and Ferdinando of Aragon in 1469. This would mean a serious setback for Spain, which is already fragile, and would have to depend from the neighboring countries, i. e. from an also destabilized France and a Germany that has to cope with its refugee problem and with an erosion of its social security system, leading to general dissatisfaction, to a rejection of the conventional political parties and eventually to a further development of the challenging AfD-party, whereby Merkel becomes unable to build an ideologically coherent majority for her next government.

My position is to say that all this problems currently jeopardizing Europe’s future have not occurred by pure coincidence. They are all linked together even if, by saying that, I’ll inevitably be accused of manipulating a “diabolical causality” or to adhere to “plot theories”. But I don’t see the Devil here as a supernatural being but I simply use the word as an easy image to stigmatize real forces and endeavors that try to shape the world according to their own interests. But on this same chessboard, the Europeans are unable to spot the enemy and to define their own interests.

Q.: In 2016, you published the book The European Enterprise: Geopolitical Essays. It explores the historical, cultural and spiritual foundations of the main European empires, i.e. the Reich principle, which is not equivalent to "nation" (If I understand it well), you consider that the natural development of Europe has been hampered or avoided by the "Western civilization". You pay special attention to the "Russian theme" - the Russian space and the concept of Eurasia. Why is it necessary in the era of globalization or attempts by the United States to impose itself as a world hegemon, or to "globalize" its own political and economic model?

Q.: In 2016, you published the book The European Enterprise: Geopolitical Essays. It explores the historical, cultural and spiritual foundations of the main European empires, i.e. the Reich principle, which is not equivalent to "nation" (If I understand it well), you consider that the natural development of Europe has been hampered or avoided by the "Western civilization". You pay special attention to the "Russian theme" - the Russian space and the concept of Eurasia. Why is it necessary in the era of globalization or attempts by the United States to impose itself as a world hegemon, or to "globalize" its own political and economic model?

A.: Indeed I’ve explored and I’ll continue to explore the European past as amnesia is the worst illness a political body can suffer of. You cannot think Europe without thinking simultaneously the notion of Empire and the so-called “Roman form”. Carl Schmitt was very conscious of being the heir of the “Roman form”, be it heathen/imperial or Catholic or inherited by the “German Nation”. No one is currently denying the importance of Schmitt in the realm of political theory. Some circles of the American New Left, like the “Telos Press”, have even promoted his works in the New World beyond all the hopes the few German students of Schmitt’s works had ever dreamt of. The Roman Empire was geographically and hydrographically based on the Mediterranean Sea and the Danube River: the “Middle Sea” assuring communication between the Rhone Valley and Egypt, between Greece and Hispania, etc. and the Danube link between Southern Germany and the Black Sea and beyond this Pontic Area the legendary Colchis and Persia what will later be mythologized by the Chivalry Order of the Golden Fleece created by Philip, Duke of Burgundy in 1430.

After the fall of the Roman Empire, there was the well-known “translatio imperii ad Francos” and later, after the Battle of Lechfeld in 955, a “translatio imperii ad Germanos”. The central part of Europe became so the core of the Empire, being centered now on the Rhine, the Rhone and the Po. The Danube axis was cut at the level of the “Iron Gates” beyond which the Byzantine area extended far to the East. The Byzantine Empire was the direct heir of the Roman Empire: there the legitimacy was never disputed. The Mount Athos community is a spiritual center that has recently be fully recognized by the Russian President Putin. The Roman-German Empire (later Austrian-Hungarian), the Russian Empire as heir of Byzantium and the Mount Athos religious community partake the same symbols of a golden flag with a black double-headed eagle, remnant of a very old Persian traditional cult where birds assured the link between Earth and Heavens, between men and the gods. The eagle being the most majestic bird flying to the highest heights in the sky, it became obviously the symbol of the sacred dimension of Empire.

Living within the territorial frames of an Empire means to fulfill a spiritual task: to establish on Earth a similar harmony as the one displayed by the celestial order. The dove symbolizing the Holy Spirit in Christian tradition has indeed the same symbolic task as the eagle in imperial tradition: assuring the link between the Uranic realm (Greek Uranus/Vedic Varuna) and the Earth (Gaia). As the subject of an Empire, I’m compelled to dedicate all my life trying to reach the perfection of the apparently perfect order of the celestial bodies. It’s an ascetic and military duty featured by the archangel Michael, also a figure derived from the man/bird beings of the Persian mythology that the Hebrews brought back from their Babylonian captivity. Emperor Charles V tried to incarnate this Chivalry’s ideal despite the petty human sins he consciously committed during his life. He remained truly human, a sinner, and dedicated all his efforts to keep the Empire alive, to make of it a dam against decay, which is the task of the “katechon” according to Carl Schmitt. No one better than the Frenchman Denis Crouzet has described this perpetual tension the Emperor lived in his marvelous book, Charles Quint, Empereur d’une fin des temps, Odile Jacob, Paris, 2016. I’m reading this very thick book over and over again which will help me to precise my imperial world view and to understand better what Schmitt meant when he considered Church and Empire as ‘katechonical” forces. This chapter is far from being closed.

Living within the territorial frames of an Empire means to fulfill a spiritual task: to establish on Earth a similar harmony as the one displayed by the celestial order. The dove symbolizing the Holy Spirit in Christian tradition has indeed the same symbolic task as the eagle in imperial tradition: assuring the link between the Uranic realm (Greek Uranus/Vedic Varuna) and the Earth (Gaia). As the subject of an Empire, I’m compelled to dedicate all my life trying to reach the perfection of the apparently perfect order of the celestial bodies. It’s an ascetic and military duty featured by the archangel Michael, also a figure derived from the man/bird beings of the Persian mythology that the Hebrews brought back from their Babylonian captivity. Emperor Charles V tried to incarnate this Chivalry’s ideal despite the petty human sins he consciously committed during his life. He remained truly human, a sinner, and dedicated all his efforts to keep the Empire alive, to make of it a dam against decay, which is the task of the “katechon” according to Carl Schmitt. No one better than the Frenchman Denis Crouzet has described this perpetual tension the Emperor lived in his marvelous book, Charles Quint, Empereur d’une fin des temps, Odile Jacob, Paris, 2016. I’m reading this very thick book over and over again which will help me to precise my imperial world view and to understand better what Schmitt meant when he considered Church and Empire as ‘katechonical” forces. This chapter is far from being closed.

Crouzet explains in his book that the German and European Reformation wanted to “precipitate” things, aspiring at the same time to experiment lively the “eschaton”, the end of the world. This precipitation theology is the very first outward sign of modernism. Luther in a quite moderate way and the other actors of Reformation in an extreme way wanted the end of a world (of a historical continuity) they considered as profoundly infected by evil. Charles V, explains Crouzet, has an imperial and “katechonical” attitude. As an Emperor and a servant of God on Earth, he has to slow down the “eschaton” process to preserve his subjects from the afflictions of decay.

Crouzet explains in his book that the German and European Reformation wanted to “precipitate” things, aspiring at the same time to experiment lively the “eschaton”, the end of the world. This precipitation theology is the very first outward sign of modernism. Luther in a quite moderate way and the other actors of Reformation in an extreme way wanted the end of a world (of a historical continuity) they considered as profoundly infected by evil. Charles V, explains Crouzet, has an imperial and “katechonical” attitude. As an Emperor and a servant of God on Earth, he has to slow down the “eschaton” process to preserve his subjects from the afflictions of decay.

After Luther the extreme puritanical elements of Reformation in Northern France, Holland, Münster and Britain will render this “precipitation theology” even more impatient, even again Anglican England and Anglican rule in the Thirteen Colonies of Northern America, as tragic events testify it like the beheading of King Charles I due to Cromwell puritanical revolution. This way of seeing history as a deep malediction has been inherited by the Founding Fathers in the future United States. With the deist tradition in England and in the Whig political tradition both in Britain and Northern America, this “precipitation theology” will be skillfully rationalized and given an enlightened varnish that will culminate in President Wilson’s design to purge the world of evil. The “precipitation philosophy” (and not “theology”) of French philosophers will lead to a secular political eschatology under the shadow of the guillotine, under which all those who were supposed to slow the process had to perish preventively. After Wilson, several American diplomats will coin principles preventing the very sovereignty of States to express itself by launching all kind of pro-active projects with or without wars. Since the collapse of the Soviet system, the rationally disguised “precipitation theology” will once again run amuck. You know the results: catastrophe in the Balkans, stalemate in Iraq, endless war in Syria and Afghanistan. “Precipitation theology” as feature of the Western world, of the world lead by the Western hemisphere or by the realms West of Western Europe or of Central Europe, offers no valuable solution to the problems that inevitably occur in the imperfect world under the perfect Uranic Heavens. The views of Charles V consisted in slowing down the process and in leading moderate military operations against the rebels. It was a better stance anyway.

In the Nineties, I discovered that China and many other Asian countries developed an alternative way to harmonize international relations, excluding among other things the post-Wilsonian principle of intervening violently in other countries’ affairs. This is the principle adopted not only by Xi Ping’s China today but also by Putin and Lavrov. The Chinese alternative excludes for instance the policy of “regime change” that has thrown Iraq and Syria in these atrocious civil wars the previous Baathist regimes could wisely but nevertheless ruthlessly avoid. But isn’t it better to have a ruthless “katechonical” although imperfect regime than to see hundreds of thousands innocent people killed in senseless attacks, bombing, shelling or Taliban/Salafist slaughters? The “precipitation theology” of post-puritanical/neo-Wilsonian America and of Salafist Muslims has created chaos in otherwise seemly calm countries. Didn’t Luther himself warn his contemporaries that the Devil was able to use the theological speak (or “newspeak”) to dupe the people?

Russia is important in this general frame of a “katechonical” interpretation of history as an antidote to the “crazy eschatological” one. Russia is heir of Byzantium also direct heir of the “Roman form”. It was considered as the stronghold of conservatism before 1917, even if this conservatism was fossilized by Konstantin Pobedonostsev as Dmitri Merezhkovski, who rejected later all the aspects of the Soviet revolution, could observe. Russia hasn’t experiment the traumatic 16th century Reformation and its contemporary iconoclast rage and was later preserved from the silliest deist or frenchified philosophy of the 18th century. This doesn’t mean that Russia was a backward country: Catharina II was a female enlightened despot that has made of Russia a great power; Alexander I had traditional and appeasing ideas on religion, that we should study attentively now after the Syrian disaster; Alexander II modernized the country at full speed at the end of the 19th century and could wipe out the disadvantages Russia had inherited from the 1856 Paris Treaty after the Crimean War, etc. But Russia, except during the first decennia of the Bolshevik regime, seems to have remained immune to the dangerous toxicity of “precipitation theology”.

The Byzantine style of developing chess-like strategies instead of looking for immediate retaliation or aggression has finally inspired Russian diplomats and statesmen. Byzantine style and Chinese Confucian harmony can serve nowadays as practical alternative models in a Western world confused by media propaganda which has ceaselessly conveyed a modernist post-puritanical form or another of “precipitation theology”. Therefore the Eurasian idea, provided it conveys this “katechonical” precipitation-less ideas similar to those Charles V wanted to apply in his Empire before confronting the Ottomans, is the real alternative to a world that would otherwise be ruled and perverted by a superpower that draws his principles from the craziest adepts of the former “precipitation theology” of its own “Founding Fathers”.

I could add that a “precipitation theology or ideology” doesn’t express itself by all sorts of millennial pseudo-religious babbling claptrap like the one which is predicated for instance in Latin America but can also act as an economic fundamentalism like the neoliberal craze that affects America and Europe since the end of the Seventies. Puritanism can also quite often be reversed in its diametral contrary i. e. postmodernist debauch what explains that millennials, femens, pussy rioters, Salafists, neoliberal “banksters”, media moguls, color revolutionists, etc. follows on the international chessboard the same “4th Generation Warfare” agenda. Aim is to destroy all the dams civilization has set to serve the “Katechon” or the Aristotelian “Spoudaios”. We must define ourselves as the humble servants of the Katechon against the pretentious designs of the “precipitators”. This means serving the imperial powers and fighting the powers that are perverted by the “precipitators”. Or having a Eurasian option and not an Atlanticist one.

I could add that a “precipitation theology or ideology” doesn’t express itself by all sorts of millennial pseudo-religious babbling claptrap like the one which is predicated for instance in Latin America but can also act as an economic fundamentalism like the neoliberal craze that affects America and Europe since the end of the Seventies. Puritanism can also quite often be reversed in its diametral contrary i. e. postmodernist debauch what explains that millennials, femens, pussy rioters, Salafists, neoliberal “banksters”, media moguls, color revolutionists, etc. follows on the international chessboard the same “4th Generation Warfare” agenda. Aim is to destroy all the dams civilization has set to serve the “Katechon” or the Aristotelian “Spoudaios”. We must define ourselves as the humble servants of the Katechon against the pretentious designs of the “precipitators”. This means serving the imperial powers and fighting the powers that are perverted by the “precipitators”. Or having a Eurasian option and not an Atlanticist one.

Q.: You are a supporter of Eurasianism. It clearly separates you from those who share the hard-line nationalist positions and many thinkers, or alleged thinkers from the right. Your geopolitical thought is, as you say, a response to the thought of the American strategist of Brzezinski and is deeply rooted in European tradition. Can you basically explain your geopolitical conception?

A.: You could indeed count me among the supporters of a neo-Eurasianism but the roots of my own Eurasianism are perhaps quite different than those attributed to traditional or new Russian Eurasianism; nevertheless these different perspectives do not collide as antagonisms; on the contrary they could perfectly complete each other to promote a worldwide anti-system resistance movement. The most important thing if you want to develop a strong Eurasianist movement is to have simultaneously a wide vision on the history of each political historical component of the combined territory of Europe and Asia and to give oneself for task to study it by looking for convergences and not for enmities. This had already been suggested by Prof. Otto Hoetzsch in the Twenties and Thirties for West Europe and Russia. Therefore one first step would be to find as far back as possible in history a convergence between West European powers and Russia as a Eurasian entity. Peter the Great, as you know, connected Russia to Europe by opening a window on the Baltic Sea, leading unfortunately to a vicious war with Sweden at the beginning of the 18th century. But after the vicissitudes of the Seven Years’ War (1756-1763), France, Austria and Russia were allies and the territory of their realms extended from the Atlantic to the Pacific, being de facto a Eurasian alliance. Leibniz, who was not only a philosopher and a mathematician but also a diplomat and a political adviser was in a first step quite distrustful in front of Russia as a new power because it could have been a new “Mongol Khanate” or a “Tartary” threatening Europe. In a second step, seeing with benevolence the development of Peter’s Russia, he started to perceive gigantic Russia as the necessary territorial link that would enable communications between Europe and the two old civilizational spaces that were at his time China and India, that had a quite higher level of civilization than Europe at that time, as present-day historians remember it, like Ian Matthew Morris in Britain (in: Why the West Rules – For Now…) and the Indian teaching in England, Pankaj Mishra (in: From the Ruins of the Empire and Begegnungen mit China und seinen Nachbarn). Pankaj Mishra is a typical Third World ideologist displaying some sort of resentment against the West, more specifically against the former British rule in India.

During the short period when France, Austria and Russia were allies important Eurasian designs avant la lettre were initiated: the development of a strong French fleet in order to avenge the disastrous defeats of Louis XV in Canada and India during the Seven Years’ War, the exploration of the Pacific Ocean by Russian and French sea captains, the common efforts of Austria and Russia to liberate the Balkans and the Northern coast of the Black Sea with Crimea as the main territorial asset enabling to settle a first important Russian navy base in the Pontic area. The French fleet defeated the English in Northern America in 1783 which made possible the complete independence of the United States (!). Russia could conquer Alaska, build a stronghold in California and contemplate a strong Russian-Spanish alliance in the New World. Russian sailors could land in the Hawaii Islands and claim them for their Czar. The French explorations in the Pacific were on many levels very fruitful and one should never forget that Louis XVI some few minutes before going up the stairs of the scaffold where he was to be guillotined asked news of La Pérouse, who had been lost while exploring the Northern shores of the Pacific. This first Eurasian design avant la lettre was torpedoed by the French revolutionists paid and excited by the English and Pitt’s secret services according to the historian Olivier Blanc (in: Les Hommes de Londres, histoire secrète de la Terreur, 1989). Pitt wanted to get rid of a regime that promoted the development of a fleet and had outlined the guidelines of French world politics.

The second Eurasian project avant la lettre was the very short-lived “Holy Alliance” or “Pentarchy” created in the aftermath of the Treaty of Vienna in 1814. It allowed the independence of Greece but failed after the independence of Belgium when England and France helped to destroy the United Kingdom of the Netherlands. The “Holy Alliance” definitively crumbled down when the Crimea War started as two Western powers of the “Pentarchy” clashed with Russia. The Anti-Western affect spread widely in Russia and the core ideas of it are clearly outlined in Dostoyevsky’s main political book, A Writer’s Diary, written after his Siberian exile and the Russian-Turkish War of 1877-78. The West permanently plots against Russia and Russia has to defend itself against these constant endeavors to erode its power and its domestic stability.

The second Eurasian project avant la lettre was the very short-lived “Holy Alliance” or “Pentarchy” created in the aftermath of the Treaty of Vienna in 1814. It allowed the independence of Greece but failed after the independence of Belgium when England and France helped to destroy the United Kingdom of the Netherlands. The “Holy Alliance” definitively crumbled down when the Crimea War started as two Western powers of the “Pentarchy” clashed with Russia. The Anti-Western affect spread widely in Russia and the core ideas of it are clearly outlined in Dostoyevsky’s main political book, A Writer’s Diary, written after his Siberian exile and the Russian-Turkish War of 1877-78. The West permanently plots against Russia and Russia has to defend itself against these constant endeavors to erode its power and its domestic stability.

But now back to Eurasia: two important books have been published in recent years that should be the bedside books of all those who are animated by the Eurasist idea: Prof. Christopher I. Beckwith’s Empires of the Silk Road – A History of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present (2009) and Peter Frankopan’s The Silk Roads – A New History of the World (2015). Beckwith’s book is the most complete panorama of Eurasian history: the core ideas from his captivating chapters I now constantly keep in mind are first the fact that in a very far past Indo-Iranian horsemen tribes coined sets of rules that determined all the future organization schemes of kingdoms and empires on the Silk Road; second, Beckwith states that modern times and modern ideologies ruined completely the sublime accomplishments of the Central Asian realms throughout the ages. A new Eurasianism should then have as main task to restore the spirit that allowed these extraordinary achievements. Prof. Beckwith masters a good dozen of ancient and modern languages spoken or having been spoken in Central Asia, a tremendous wide knowledge that enables him to understand more thoroughly the old texts and the very spirit that enhanced the thriving of kingdoms and empires.

Peter Frankopan’s book is more factual but also enables to criticize the Western arrogant attitude namely in Iran. The chapters in his book dedicated to old Persia and modern Iran would allow diplomats to settle bases for a renewed cooperation between European powers and Iran, provided, of course, that Europeans really would abandon the guidelines dictated by NATO and the United States. Eurasianism compels you to study history more thoroughly than the present-day Western way of leading policies in the world. Facts shouldn’t be ignored or disregarded simply because they don’t fit into the schemes of the superficial interpretation of the Enlightenment the Western powers are currently handling, provoking at the same time a concatenation of catastrophes.

Peter Frankopan’s book is more factual but also enables to criticize the Western arrogant attitude namely in Iran. The chapters in his book dedicated to old Persia and modern Iran would allow diplomats to settle bases for a renewed cooperation between European powers and Iran, provided, of course, that Europeans really would abandon the guidelines dictated by NATO and the United States. Eurasianism compels you to study history more thoroughly than the present-day Western way of leading policies in the world. Facts shouldn’t be ignored or disregarded simply because they don’t fit into the schemes of the superficial interpretation of the Enlightenment the Western powers are currently handling, provoking at the same time a concatenation of catastrophes.

Indeed the intellectual acceptation of the excellence of past and present Asian or Central Asian traditions and the will to pacify the immense territory between Western Europe and China lead us to dismiss the Brzezinski project of launching a permanent war (as an updating of the Trotskite project of “permanent revolution” that the neocons partook in a “former life”) and to favor the Chinese “One Belt, One Road” project, which is the only serious project for the 21st century.

Q.: The United States itself today is undergoing a difficult and comprehensive crisis. Trump and trumpism are certainly not the cause but the consequences. On the other hand, with the rise of Russia and China, the geopolitical situation in the world has changed, the world is no longer unipolar. Hal Brands for liberal Bloomberg notes that US foreign policy has reached its historic critical point, that the project of globalization of its political model faces failure, that the main goal of the US in the future will be to defend the „world's liberal order“. In other words, the time of American hegemony is nearing its end, and the events in the Middle East, in Syria, as it seems, speak in favor...

A.: This is not a question of yours but a general statement that easily be shared by alternative minds. The crisis the United States are undergoing nowadays can be explained by the inadequacy of the religious/ideological core of its „deep state“ in front of the plurality of actual or potential world views that could be as efficient as the mix of religious puritanism, deism and wilsonism that gave the United States an incredible strength during the 20th century. The puritanical core of radical protestantism, as seen in Dutch or British history at the time of the iconoclasts or Cromwell’s Roundheads. The attitude of these radicals is a savage rejection of past heritages and a will to eradicate everything that’s judged „impure“ or „belonging“ to a „bad past“, exactly along the same lines the Wahhabites are currently working in the Near East. If you share such views you start indeed an eternal war against the entire world. But this is practically impossible on the long run. Resistances emerge permanently and some countries or civilizational areas can always be considered as breakwaters, especially as they have enough power or space to avoid invasion, i. e. if they can offer a sufficient „mass“, as Elias Canetti once wrote, to resist on the long term. Even Afghanistan is a „mass“ able to resist but of course not to reverse the trend. Russia and China can together offer such a „mass“ but the struggle will nevertheless be hard as the Latin American part of the BRICS has more or less be compelled to surrender or to weaken its position. Venezuela undergoes a „color revolution“ that risks to bring it back in the so-called backyard of the United States.

In the near future, the United States will as a consequence try to keep its domination on Western Europe (even if on the other hand they try to weaken it through uncontrolled migrations and Soros initiatives), on Latin America and especially on Africa, where they develop a new form of imperialism through the AFRICOM command structure to counter the Chinese and to kick the French out of their „Françafrique“, while wooing them to participate in the process of their own neutralization! Nevertheless this policy is due to fail as such an ubiquitous control is impossible on the basis of a mass of 350 millions taxpayers. Such a „mass“ has been useful till the end of the 1990s as it allowed the Atlantic superpower to launch military and civilian R&D programs that could be made profitable on all levels in a sufficiently short term to build up the real hardpower of Washington and to be always ahead of their opponents. But 350 millions consumers and taxpayers are now no longer sufficient to sustain the competition.

Detroit's crumbled down theatre

The project of a „Big Society“, which would have given the American citizens a social security system as in Europe, has been hampered by the Vietnam war. The Reaganomics ruined huge urban areas such as Detroit. At the end of the line, American society has become steadily unstable, the racial issues and the ubiquitous drug problem making both the situation even more complicated: these two issues may let us conclude that the Soros initiatives aim deliberately at creating an even worse racial situation in Europe so that European nations couldn’t be able to challenge the former main superpower of the West and that the drug problem is in a certain sense a serious backlash if you keep in mind that drugs were introduced in the 1960s due to special CIA ops in Laos and Burma where Chinese opponents were cultivating the weeds in order to finance potential nationalist insurrections in Maoist China. The secret services’ support to drug smugglers allowed indirectly a financing of the Vietnam war that Congress would never have voted. Drugs, unsolved domestic conflicts in race mixed areas and neoliberal Reaganomics were and are all expediencies that have left behind significant marks in the American society and, above all, created a junk culture they cannot get rid of anymore. The countries that will be strong enough to resist to the effects of this junk culture and to reject it will be resilient. The other ones will perish slowly.

Q.: You learn Russian and studied Russian culture. Also, in your research, you have paid special attention to the traditions and ethnos of the East of Europe. For example, to Scythians, the indo-European ethnicity that inhabited the Eurasian steppe, south of Russia, and is extremely important in the ethnogenesis of the Slavs. Slavic cultures, including the Serbian and the Slavs of Balkans, unfortunately, have not been sufficiently studied in the West of Europe. Do you have the impression that the Slavic heritage is not only not well known, but also systematically suppressed and underestimated in Western Europe?

A.: I never learned Russian properly but it’s true that as teenagers my friends and I were seduced by Russian history and fascinated by the conquest of Siberia from the Urals to the Pacific Ocean. When I started to publish my journals at the beginning of the 1980s, I was deeply influenced by a German cultural and political trend that had emerged a couple of years before. This trend took into account the nationalist elements of the left-wing movements since the 19th century and also all the diplomatic traditions that had favored an alliance between Germany and Russia (or the Soviet Union). The Germans, but also the people in the Low Countries, were upset because the US Army had deployed deadly missiles in Central Europe, compelling the Soviets to do the same so that in case of war Central Europe would have been definitively nuked. No one could accept such a policy and the result of that was the birth of the pacifist neutralist movement that lasted till the fall of the Berlin Wall and that allowed incredible convergences between left-wing and conservative or nationalist groups.

In the frame of this movement, we started to translate or summarize German texts or debates in order to show that history could have been different and that the will to analyze the past with other eyes could open perspectives for a different future. We didn’t reduce our research to German questions but broaden it in order to see things from an “All-European” point of view. We stated of course that history had been reduced to Western European history, what was an intellectually unacceptable reductionism that I could spot very early by reading some books on East European countries while writing down an end paper at the end of my secondary school studies. My friends and I didn’t reduce our readings to contemporary history but widen them to medieval and ancient history. So we were attracted by the Scythians, namely after having read a book of the French historian Arthur Conte, where he reminded us that many Slavic people trace back their origins not only from Slavic tribes but also from Sarmatians knights, including those who had formerly built up the cavalry of the Roman Legions.

The Sarmatian element is not only important for Slavic people but also for the West that has tried to wipe out this heritage from the collective memory. Nevertheless, British historians, with the help of Polish colleagues, admit now that Sarmatian Knights are at the origin of the Celtic Arthurian myths, as the Roman cavalry in Roman Britain was partly or mainly composed of Sarmatian Knights.

The German historian Reinhard Schmoeckel hypothezises that even the Merovingians, from whom Chlodowegh (Clovis for the French) descended, were partly Sarmatian and not purely Germanic. In Spain, historians admit that among the Visigoths and the Sueves that invaded the peninsula as Germanic tribes were accompanied by Alans, a horsemen people from the Caspian and Caucasus area. The traditions they brought to Spain are at the origin of the chivalry orders that helped a lot to perform the Reconquista. As you say, all that has been neglected but now things are changing. In my short essay on the geopoliticians in Berlin between both world wars, I remember a poor sympathetic professor who tried to coin a new historiography in Europe taking the Eastern elements into accounts but whose impressive collection of documents were completely destroyed during the battle for Berlin in 1945. His name was Otto Hoetzsch. He was a Slavic philologist, a translator (namely during the negotiations of the Rapallo Treaty, 1922) and a historian of Russia: he pleaded for a common European historiography stressing the convergences and not the differences leading to catastrophic conflicts like the German-Russian wars of the 20th century. I wrote that we all have to walk in his footsteps. I suppose you agree.

The German historian Reinhard Schmoeckel hypothezises that even the Merovingians, from whom Chlodowegh (Clovis for the French) descended, were partly Sarmatian and not purely Germanic. In Spain, historians admit that among the Visigoths and the Sueves that invaded the peninsula as Germanic tribes were accompanied by Alans, a horsemen people from the Caspian and Caucasus area. The traditions they brought to Spain are at the origin of the chivalry orders that helped a lot to perform the Reconquista. As you say, all that has been neglected but now things are changing. In my short essay on the geopoliticians in Berlin between both world wars, I remember a poor sympathetic professor who tried to coin a new historiography in Europe taking the Eastern elements into accounts but whose impressive collection of documents were completely destroyed during the battle for Berlin in 1945. His name was Otto Hoetzsch. He was a Slavic philologist, a translator (namely during the negotiations of the Rapallo Treaty, 1922) and a historian of Russia: he pleaded for a common European historiography stressing the convergences and not the differences leading to catastrophic conflicts like the German-Russian wars of the 20th century. I wrote that we all have to walk in his footsteps. I suppose you agree.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

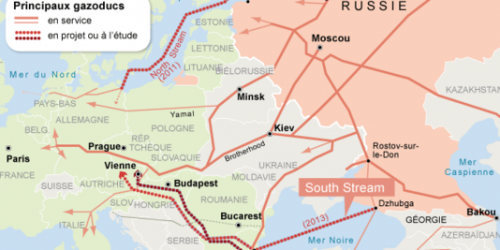

L’acte américain CAATS prévoit que toutes les sanctions doivent être harmonisées avec les partenaires étatsuniens. On ne peut donc guère l’exprimer plus ouvertement: les sanctions ne seront poursuivies que là où elles nuisent aux partenaires américains au niveau de la concurrence. Finalement, les entreprises américaines restent les instances décisionnelles des sanctions.

L’acte américain CAATS prévoit que toutes les sanctions doivent être harmonisées avec les partenaires étatsuniens. On ne peut donc guère l’exprimer plus ouvertement: les sanctions ne seront poursuivies que là où elles nuisent aux partenaires américains au niveau de la concurrence. Finalement, les entreprises américaines restent les instances décisionnelles des sanctions.

The more radical underlying principles were adapted to the Zeitgeist of the Fifties and the Sixties by think tanks lead ultimately by the OSS (“Office of Strategic Studies”). This created the perverse corpus of May 68 that was launched into Germany and France. Both countries could resist in the Seventies although their societies were all the same contaminated by the bacillus that was eroding gradually their traditional psychological assets. A second wave had to be prepared to give all the Western societies the last blow to let their political bodies crumble down. Next to the May 68 ideology, more or less derived from the Frankfurt School, a new weapon was forged to destroy Europe (and partly the rest of the world) more efficiently. This weapon was the infamous Thatcherite neoliberalism. At the very end of the Seventies, neoliberalism (be it Thatcherism or Reaganomics) was celebrated as a new liberation ideology that was about to get rid of the political State-centered praxis. Neither the Christian democrats nor the social-democrats were able to resist staunchly and to remember their supporters that the Church doctrine (based on Thomas Aquino and Aristoteles) or the interventionist socialist tradition were genuinely hostile to such an unbridled liberalism. Economics became more important than politics. We entered at that very moment the so-called post-history where no marks were still to be found. Even worse, the corrupt “partitocratic” system, in which Christian democrats and social-democrats were painfully muddling through, prevented any rational reaction and any challenge from new parties, blocking the democratic process they so vehemently pretend to incarnate alone.

The more radical underlying principles were adapted to the Zeitgeist of the Fifties and the Sixties by think tanks lead ultimately by the OSS (“Office of Strategic Studies”). This created the perverse corpus of May 68 that was launched into Germany and France. Both countries could resist in the Seventies although their societies were all the same contaminated by the bacillus that was eroding gradually their traditional psychological assets. A second wave had to be prepared to give all the Western societies the last blow to let their political bodies crumble down. Next to the May 68 ideology, more or less derived from the Frankfurt School, a new weapon was forged to destroy Europe (and partly the rest of the world) more efficiently. This weapon was the infamous Thatcherite neoliberalism. At the very end of the Seventies, neoliberalism (be it Thatcherism or Reaganomics) was celebrated as a new liberation ideology that was about to get rid of the political State-centered praxis. Neither the Christian democrats nor the social-democrats were able to resist staunchly and to remember their supporters that the Church doctrine (based on Thomas Aquino and Aristoteles) or the interventionist socialist tradition were genuinely hostile to such an unbridled liberalism. Economics became more important than politics. We entered at that very moment the so-called post-history where no marks were still to be found. Even worse, the corrupt “partitocratic” system, in which Christian democrats and social-democrats were painfully muddling through, prevented any rational reaction and any challenge from new parties, blocking the democratic process they so vehemently pretend to incarnate alone. As the New Right writer Guillaume Faye had previously told it: France in the present-day situation is totally unable to reestablish law and order when riots spread in more than three or four big urban areas. The riots lasted the time needed to promote a new previously obscure petty politician, Nicolas Sarközy, who promised to wipe out the troublemakers in the suburbs and did of course absolutely nothing once in power. Charles Rivkin, US ambassador in France is the theorist of this “4th Generation Warfare” operations aiming at exciting migrant communities against law and order in France (see:

As the New Right writer Guillaume Faye had previously told it: France in the present-day situation is totally unable to reestablish law and order when riots spread in more than three or four big urban areas. The riots lasted the time needed to promote a new previously obscure petty politician, Nicolas Sarközy, who promised to wipe out the troublemakers in the suburbs and did of course absolutely nothing once in power. Charles Rivkin, US ambassador in France is the theorist of this “4th Generation Warfare” operations aiming at exciting migrant communities against law and order in France (see:

Q.:

Q.:

Living within the territorial frames of an Empire means to fulfill a spiritual task: to establish on Earth a similar harmony as the one displayed by the celestial order. The dove symbolizing the Holy Spirit in Christian tradition has indeed the same symbolic task as the eagle in imperial tradition: assuring the link between the Uranic realm (Greek Uranus/Vedic Varuna) and the Earth (Gaia). As the subject of an Empire, I’m compelled to dedicate all my life trying to reach the perfection of the apparently perfect order of the celestial bodies. It’s an ascetic and military duty featured by the archangel Michael, also a figure derived from the man/bird beings of the Persian mythology that the Hebrews brought back from their Babylonian captivity. Emperor Charles V tried to incarnate this Chivalry’s ideal despite the petty human sins he consciously committed during his life. He remained truly human, a sinner, and dedicated all his efforts to keep the Empire alive, to make of it a dam against decay, which is the task of the “katechon” according to Carl Schmitt. No one better than the Frenchman Denis Crouzet has described this perpetual tension the Emperor lived in his marvelous book, Charles Quint, Empereur d’une fin des temps, Odile Jacob, Paris, 2016. I’m reading this very thick book over and over again which will help me to precise my imperial world view and to understand better what Schmitt meant when he considered Church and Empire as ‘katechonical” forces. This chapter is far from being closed.

Living within the territorial frames of an Empire means to fulfill a spiritual task: to establish on Earth a similar harmony as the one displayed by the celestial order. The dove symbolizing the Holy Spirit in Christian tradition has indeed the same symbolic task as the eagle in imperial tradition: assuring the link between the Uranic realm (Greek Uranus/Vedic Varuna) and the Earth (Gaia). As the subject of an Empire, I’m compelled to dedicate all my life trying to reach the perfection of the apparently perfect order of the celestial bodies. It’s an ascetic and military duty featured by the archangel Michael, also a figure derived from the man/bird beings of the Persian mythology that the Hebrews brought back from their Babylonian captivity. Emperor Charles V tried to incarnate this Chivalry’s ideal despite the petty human sins he consciously committed during his life. He remained truly human, a sinner, and dedicated all his efforts to keep the Empire alive, to make of it a dam against decay, which is the task of the “katechon” according to Carl Schmitt. No one better than the Frenchman Denis Crouzet has described this perpetual tension the Emperor lived in his marvelous book, Charles Quint, Empereur d’une fin des temps, Odile Jacob, Paris, 2016. I’m reading this very thick book over and over again which will help me to precise my imperial world view and to understand better what Schmitt meant when he considered Church and Empire as ‘katechonical” forces. This chapter is far from being closed. Crouzet explains in his book that the German and European Reformation wanted to “precipitate” things, aspiring at the same time to experiment lively the “eschaton”, the end of the world. This precipitation theology is the very first outward sign of modernism. Luther in a quite moderate way and the other actors of Reformation in an extreme way wanted the end of a world (of a historical continuity) they considered as profoundly infected by evil. Charles V, explains Crouzet, has an imperial and “katechonical” attitude. As an Emperor and a servant of God on Earth, he has to slow down the “eschaton” process to preserve his subjects from the afflictions of decay.

Crouzet explains in his book that the German and European Reformation wanted to “precipitate” things, aspiring at the same time to experiment lively the “eschaton”, the end of the world. This precipitation theology is the very first outward sign of modernism. Luther in a quite moderate way and the other actors of Reformation in an extreme way wanted the end of a world (of a historical continuity) they considered as profoundly infected by evil. Charles V, explains Crouzet, has an imperial and “katechonical” attitude. As an Emperor and a servant of God on Earth, he has to slow down the “eschaton” process to preserve his subjects from the afflictions of decay. I could add that a “precipitation theology or ideology” doesn’t express itself by all sorts of millennial pseudo-religious babbling claptrap like the one which is predicated for instance in Latin America but can also act as an economic fundamentalism like the neoliberal craze that affects America and Europe since the end of the Seventies. Puritanism can also quite often be reversed in its diametral contrary i. e. postmodernist debauch what explains that millennials, femens, pussy rioters, Salafists, neoliberal “banksters”, media moguls, color revolutionists, etc. follows on the international chessboard the same “4th Generation Warfare” agenda. Aim is to destroy all the dams civilization has set to serve the “Katechon” or the Aristotelian “Spoudaios”. We must define ourselves as the humble servants of the Katechon against the pretentious designs of the “precipitators”. This means serving the imperial powers and fighting the powers that are perverted by the “precipitators”. Or having a Eurasian option and not an Atlanticist one.

I could add that a “precipitation theology or ideology” doesn’t express itself by all sorts of millennial pseudo-religious babbling claptrap like the one which is predicated for instance in Latin America but can also act as an economic fundamentalism like the neoliberal craze that affects America and Europe since the end of the Seventies. Puritanism can also quite often be reversed in its diametral contrary i. e. postmodernist debauch what explains that millennials, femens, pussy rioters, Salafists, neoliberal “banksters”, media moguls, color revolutionists, etc. follows on the international chessboard the same “4th Generation Warfare” agenda. Aim is to destroy all the dams civilization has set to serve the “Katechon” or the Aristotelian “Spoudaios”. We must define ourselves as the humble servants of the Katechon against the pretentious designs of the “precipitators”. This means serving the imperial powers and fighting the powers that are perverted by the “precipitators”. Or having a Eurasian option and not an Atlanticist one. The second Eurasian project avant la lettre was the very short-lived “Holy Alliance” or “Pentarchy” created in the aftermath of the Treaty of Vienna in 1814. It allowed the independence of Greece but failed after the independence of Belgium when England and France helped to destroy the United Kingdom of the Netherlands. The “Holy Alliance” definitively crumbled down when the Crimea War started as two Western powers of the “Pentarchy” clashed with Russia. The Anti-Western affect spread widely in Russia and the core ideas of it are clearly outlined in Dostoyevsky’s main political book, A Writer’s Diary, written after his Siberian exile and the Russian-Turkish War of 1877-78. The West permanently plots against Russia and Russia has to defend itself against these constant endeavors to erode its power and its domestic stability.

The second Eurasian project avant la lettre was the very short-lived “Holy Alliance” or “Pentarchy” created in the aftermath of the Treaty of Vienna in 1814. It allowed the independence of Greece but failed after the independence of Belgium when England and France helped to destroy the United Kingdom of the Netherlands. The “Holy Alliance” definitively crumbled down when the Crimea War started as two Western powers of the “Pentarchy” clashed with Russia. The Anti-Western affect spread widely in Russia and the core ideas of it are clearly outlined in Dostoyevsky’s main political book, A Writer’s Diary, written after his Siberian exile and the Russian-Turkish War of 1877-78. The West permanently plots against Russia and Russia has to defend itself against these constant endeavors to erode its power and its domestic stability.  Peter Frankopan’s book is more factual but also enables to criticize the Western arrogant attitude namely in Iran. The chapters in his book dedicated to old Persia and modern Iran would allow diplomats to settle bases for a renewed cooperation between European powers and Iran, provided, of course, that Europeans really would abandon the guidelines dictated by NATO and the United States. Eurasianism compels you to study history more thoroughly than the present-day Western way of leading policies in the world. Facts shouldn’t be ignored or disregarded simply because they don’t fit into the schemes of the superficial interpretation of the Enlightenment the Western powers are currently handling, provoking at the same time a concatenation of catastrophes.

Peter Frankopan’s book is more factual but also enables to criticize the Western arrogant attitude namely in Iran. The chapters in his book dedicated to old Persia and modern Iran would allow diplomats to settle bases for a renewed cooperation between European powers and Iran, provided, of course, that Europeans really would abandon the guidelines dictated by NATO and the United States. Eurasianism compels you to study history more thoroughly than the present-day Western way of leading policies in the world. Facts shouldn’t be ignored or disregarded simply because they don’t fit into the schemes of the superficial interpretation of the Enlightenment the Western powers are currently handling, provoking at the same time a concatenation of catastrophes.

The German historian Reinhard Schmoeckel hypothezises that even the Merovingians, from whom Chlodowegh (Clovis for the French) descended, were partly Sarmatian and not purely Germanic. In Spain, historians admit that among the Visigoths and the Sueves that invaded the peninsula as Germanic tribes were accompanied by Alans, a horsemen people from the Caspian and Caucasus area. The traditions they brought to Spain are at the origin of the chivalry orders that helped a lot to perform the Reconquista. As you say, all that has been neglected but now things are changing. In my short essay on the geopoliticians in Berlin between both world wars, I remember a poor sympathetic professor who tried to coin a new historiography in Europe taking the Eastern elements into accounts but whose impressive collection of documents were completely destroyed during the battle for Berlin in 1945. His name was Otto Hoetzsch. He was a Slavic philologist, a translator (namely during the negotiations of the Rapallo Treaty, 1922) and a historian of Russia: he pleaded for a common European historiography stressing the convergences and not the differences leading to catastrophic conflicts like the German-Russian wars of the 20th century. I wrote that we all have to walk in his footsteps. I suppose you agree.

The German historian Reinhard Schmoeckel hypothezises that even the Merovingians, from whom Chlodowegh (Clovis for the French) descended, were partly Sarmatian and not purely Germanic. In Spain, historians admit that among the Visigoths and the Sueves that invaded the peninsula as Germanic tribes were accompanied by Alans, a horsemen people from the Caspian and Caucasus area. The traditions they brought to Spain are at the origin of the chivalry orders that helped a lot to perform the Reconquista. As you say, all that has been neglected but now things are changing. In my short essay on the geopoliticians in Berlin between both world wars, I remember a poor sympathetic professor who tried to coin a new historiography in Europe taking the Eastern elements into accounts but whose impressive collection of documents were completely destroyed during the battle for Berlin in 1945. His name was Otto Hoetzsch. He was a Slavic philologist, a translator (namely during the negotiations of the Rapallo Treaty, 1922) and a historian of Russia: he pleaded for a common European historiography stressing the convergences and not the differences leading to catastrophic conflicts like the German-Russian wars of the 20th century. I wrote that we all have to walk in his footsteps. I suppose you agree.

Les Etats-Unis ont mis en place des bases militaires et déployé des troupes dans toute l'Amérique Latine. Elles dépendent du Southern Command. www.southcom.mil/ De son côté la 4e flotte patrouille dans toutes les eaux avoisinantes. Y préparent-ils une guerre de grande ampleur? Veulent-ils occuper des territoires? Le gouvernement a toujours répondu que ces forces étaient là pour combattre des terroristes ou des narco-trafiquants.

Les Etats-Unis ont mis en place des bases militaires et déployé des troupes dans toute l'Amérique Latine. Elles dépendent du Southern Command. www.southcom.mil/ De son côté la 4e flotte patrouille dans toutes les eaux avoisinantes. Y préparent-ils une guerre de grande ampleur? Veulent-ils occuper des territoires? Le gouvernement a toujours répondu que ces forces étaient là pour combattre des terroristes ou des narco-trafiquants.

Aujourd’hui la transformation est largement accentuée avec la métropolisation du monde : l’interconnexion des capitales et des grandes villes fait qu’il existe souvent plus de liens entre elles qu’entre chacune d’elles et son propre arrière-pays. D’où, parfois, un sentiment d’abandon au sein des périphéries rurales (thème devenu récurrent en France).

Aujourd’hui la transformation est largement accentuée avec la métropolisation du monde : l’interconnexion des capitales et des grandes villes fait qu’il existe souvent plus de liens entre elles qu’entre chacune d’elles et son propre arrière-pays. D’où, parfois, un sentiment d’abandon au sein des périphéries rurales (thème devenu récurrent en France).

El

El

Au lieu de cela, j’essaie de me concentrer sur les aspects de la réalité physique – les flux d’énergie en particulier – qui limitent la forme de l’avenir. Je ne fais pas non plus de prédiction en ce qui concerne le calendrier : savoir si quelque chose va arriver est souvent une question qui a une réponse ; savoir quand quelque chose se produira est souvent une question pour laquelle aucune méthode ne donne de réponse fiable. En gardant cela à l’esprit (pour ne pas être déçu), je vais prendre quelques risques et faire quelques prédictions sur la forme générale de l’avenir qui se matérialisera au cours d’une seule vie humaine et peut-être même un peu plus vite.

Au lieu de cela, j’essaie de me concentrer sur les aspects de la réalité physique – les flux d’énergie en particulier – qui limitent la forme de l’avenir. Je ne fais pas non plus de prédiction en ce qui concerne le calendrier : savoir si quelque chose va arriver est souvent une question qui a une réponse ; savoir quand quelque chose se produira est souvent une question pour laquelle aucune méthode ne donne de réponse fiable. En gardant cela à l’esprit (pour ne pas être déçu), je vais prendre quelques risques et faire quelques prédictions sur la forme générale de l’avenir qui se matérialisera au cours d’une seule vie humaine et peut-être même un peu plus vite.