«Ce n’est pas difficile de résoudre ce problème», c’est, du moins, l’avis le l’ambassadeur britannique, à Kaboul, Richard Stagg, en ce qui concerne les vieux problèmes frontaliers entre l’Afghanistan et le Pakistan.Stagg demande, d’ailleurs, aux deux parties d’engager, à ce sujet, des négociations sérieuses, qui aboutiraient, selon lui, à l’instauration et au renforcement de la paix et de la sécurité, dans la région. Selon ce diplomate britannique haut gradé, il est devenu, de nos jours, plus facile, par rapport à il y’a 10 ans, de trouver une solution au litige frontalier pakistano-afghan.

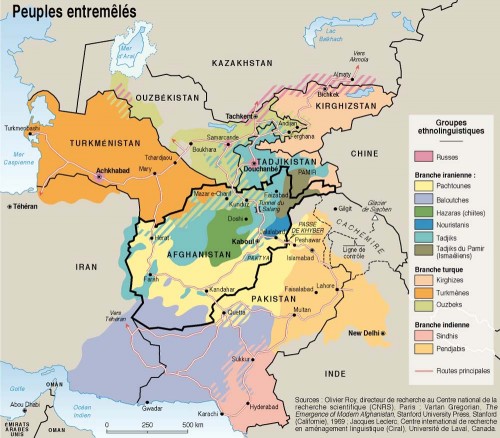

Dans le même temps, l’expert politique russe, Alexandre Kniazev, de l’Institut de l’Orient de l’Académie des sciences de Russie, a laissé entendre que l’Afghanistan avait préparé des documents, en vue de reconnaître la ligne Durand, comme frontière internationale. «Cela fait un an qu’on a préparé, au sein du gouvernement afghan, des documents, en vue de la reconnaissance de cette ligne, comme la frontière définitive entre l’Afghanistan et le Pakistan ; quoi qu’un règlement définitif de cette question ne soit pas l’œuvre de Karzaï, car cette question va, sans doute, provoquer la réaction négative de la majorité Pachtoune de l’Afghanistan qui souhaite, avec insistance, que les régions tribales pachtounes, maintenues, actuellement, sous la souveraineté pakistanaise, soient annexées au territoire afghan», estime l’expert russe.

Le débat autour des problèmes frontaliers des deux pays s’est déclenché, suite à une réunion tripartite de haut niveau, il y a 10 jours, à New York, entre l’Afghanistan, le Pakistan et la Grande Bretagne, avec, pour thème phare, la signature de l’accord stratégique entre Kaboul et Islamabad. Depuis, cette question a ravivé le débat politico-médiatique, dans les deux pays voisins. Dans l’un comme l’autre des deux pays, ces milieux accordent une importance particulière à la coopération bilatérale, surtout, en matière de sécurité, qui pourrait se faire, de la meilleure manière, par la signature d’un accord de sécurité ; mais une coopération sûre et durable ne pourrait s’obtenir, selon eux, qu’une fois résolu le litige frontalier, et cela, d’ailleurs, dans un climat de confiance mutuelle. L’expert afghan, Javid Kouhestani, partage, aussi, cette vision, et pense que pour résoudre ces problèmes, les deux pays vont devoir essayer de créer un climat de confiance. «Durand est considérée comme une ligne hypothétique, sur fond des interactions politiques, en Afghanistan ; dans la littérature politique, elle est pourtant qualifiée de »ligne imposée »», estime le spécialiste afghan des questions politiques, pour lequel, tout pays qui souhaite voir l’Afghanistan et le Pakistan établir des relations stratégiques bilatérales, devrait œuvrer, dans un premier temps, à un règlement de leurs différends.

Rappelons, en passant, que la Ligne Durand a été définie, en 1893, dans le cadre d’un traité signé, sous la gouvernance d’Abdurrahman Khan, avec Henry Mortimer Durand, diplomate et administrateur colonial, en Inde britannique. Avec l’indépendance de l’Inde vis-à-vis de son colonisateur britannique, et la création du Pakistan, le gouvernement afghan de l’époque ne reconnaît plus la ligne Durand et depuis, existe, toujours, entre l’Afghanistan et le Pakistan, un litige frontalier, qui devient parfois très sérieux. Disposant des antécédents coloniaux, dans le sous-continent indien, marqués par une ligne Durand toujours vivante, comme une source de tension, dans les relations Kaboul/Islamabad, les responsables londoniens font, de nouveau, leur entrée, sur la scène, pour imposer leur génie de structuration géopolitique, véhiculer leur influence et réaliser leurs plans susceptibles d’assurer les intérêts de l’Occident.

Pour ce faire, les Britanniques, mais aussi, et surtout, les Américains, ont leurs deux méthodes, qui consistent à nourrir l’insécurité et à diviser l’Afghanistan, en plusieurs secteurs. A ces méthodes, s’ajoutent, également, des analyses irréalistes des médias occidentaux, disant, à titre d’exemple, qu’une fois que les forces étrangères auront quitté l’Afghanistan, une guerre civile, en bonne et due forme, se déclenchera, dans ce pays. Et-il donc nécessaire de rappeler que tout cela vise à y justifier leur présence éternelle ? Les rapports publiés par les appareils de renseignement des pays occidentaux, dont l’Allemagne, ainsi que, par les sources otaniennes et les milieux sécuritaires et militaires états-uniens, donnent matière à réflexion, là où ils disent qu’un Afghanistan évacué des troupes étrangères sera, sans nul doute, gouverné par les Taliban. Dans le même cadre, le commandant adjoint des forces de l’OTAN, en Afghanistan, le Général britannique Adrian Bradshaw a lancé une mise en garde, quant à un retrait précipité des troupes étrangères du sol afghan. Parallèlement, le Département d’Etat américain a fait part de l’envoi, en deux groupes, de quelque 3.000 effectifs militaires, pour aider les forces de sécurité afghanes à assurer la transition, prévue vers la fin de l’année encours ou en début de l’année 2013.

Sur ce fond, le Président afghan, Hamid Karzaï, a demandé à son peuple de ne pas se laisser pas influencer par les médias étrangers. Il a qualifié d’inexactes, les analyses et les campagnes négatives élaborées par certains titres de la presse étrangère, au sujet de l’avenir de l’Afghanistan, et dire qu’à travers ces reportages à caractère, plutôt, sécuritaire, les médias occidentaux cherchent à réaliser leurs objectifs. Ces campagnes, Hamid Karzaï les considèrent comme faisant partie d’une guerre des nerfs et, en plus, pas très sérieuses. «On voit les médias occidentaux publier, chaque jour, des articles et analyses irréalistes, sur l’avenir de l’Afghanistan, une fois que les forces étrangères en seront sorties», dit également Hamid Karzaï, pour lequel la situation sécuritaire s’est, relativement, améliorée, et les événements fâcheux se sont réduits, dans le pays, depuis que les forces internationales ont commencé à confier les responsabilités sécuritaires aux forces afghanes.

La deuxième méthode prévue par le génie de géopolitique britannique destiné à l’Afghanistan consiste en la division de ce pays. Selon les médias, le ministère britannique des Affaires étrangères a rédigé un plan prévoyant la division de l’Afghanistan en 8 secteurs. Les Britanniques ont, également, élaboré, à l’intention des responsables américains et pakistanais, ce plan C, qui confie aux Taliban la gestion de certains de ces 8 futurs secteurs ou »Velayats » du pays.

«La création d’une autorité locale placée sous gouvernance d’un Premier ministre puissant pourrait en finir avec la corruption d’Etat et les différends tribaux, en Afghanistan», selon ledit plan, qui confie la gestion de certains secteurs aux Taliban», précise Tobias Ellowd, député conservateur britannique, et de préciser ces 8 secteurs, à savoir : Kaboul, Kandahar, Herat, Balkh, Kunduz, Jalalabad, Khost et Bamian. Ce plan colonialiste, à cause de ses retombées imprévisibles, dont une division du pays, s’est heurté à de vives critiques, à l’intérieur de l’Afghanistan, du fait qu’il risque d’aggraver la crise interne. En fait, le plan de remplacement du régime souverainiste, en Afghanistan, par un Ordre fédéraliste, avait été élaboré, auparavant, par certains responsables américains, qui, en plus, ont organisé des réunions avec les groupes politiques opposés au gouvernement afghan. A son tour, le Président afghan, Hamid Karzaï, a, vivement, rejeté les plans et réunions de ce genre, qui constituent, selon lui, un cas flagrant d’ingérence, dans les affaires intérieures de son pays.

Pour leur part, les experts russes estiment que la stratégie américaine, en Afghanistan et en Asie centrale, s’inscrit dans le cadre du plan du Grand Moyen-Orient. Pour preuve : ils se réfèrent à certaines mesures américaines, en Afghanistan, et dans des pays centre-asiatiques, dont la construction d’une base, à Mazar-e -Sharif. Entre autres, Alexandre Kniazev estime que le premier objectif de la guerre américano-otanienne, en Afghanistan, consiste à insécuriser la région. «Nourrir l’insécurité, en Asie centrale et au Kazakhstan, est vital pour l’OTAN et les Etats-Unis. Les questions, dont on entend parler, depuis presque un an et demi, au sujet des changements géopolitiques à apporter, en Afghanistan, deviennent, donc, hyper-importantes, dans cette perspective», estime l’expert russe.

A en croire le Dr. Najibullah Lafraie, l’ancien ministre afghan des Affaires étrangères du gouvernement Burhaneddin Rabbani, et professeur à l’Université d’Otago, en Nouvelle Zélande, le plan C du ministère britannique des Affaires étrangères est conçu, en principe, pour assurer la bonne application des plans occidentaux, en Afghanistan. Pour rappel, une fois que le plan A stipulant un Afghanistan occupé ou influencé par les Etats-Unis aura commencé à montrer sa faiblesse, pour répondre aux attentes des Occidentaux, les consultations commenceront, en vue d’élaborer un nouveau plan. Ainsi, un plan B a-t-il été élaboré, en 2010, par l’ancien ambassadeur américain, en Inde, Robert Blackwill, un plan qui prévoit le démembrement de l’Afghanistan, en deux secteurs : un secteur Nord, contrôlé par un gouvernement central stipendié, et un secteur Sud, confié aux Taliban. Ce plan reste, d’ailleurs, toujours, sur la table, pour la politique étrangère américaine. Sur ce fond, la vieille puissance colonialiste britannique continue de croire que pour assurer la réussite des plans de balkanisation de l’Afghanistan, il serait sage de réserver une bonne partie du gâteau à chacune des ethnies afghanes ; cette thèse reste, ainsi, à l’origine du plan C britannique, pour l’avenir de ce pays.

Les nouvelles, sur l’élaboration de ce plan, ont fait réagir le Porte-parole du ministère afghan des Affaires étrangères, Janan Mosazai, qui regrette de l’avoir entendu. «Le monde ne manque pas, dirait-on, de gens absurdes, et ceux qui avancent ces plans semblent dépourvus d’une bonne santé mentale», affirme le porte-parole du ministère afghan des Affaires étrangères, et d’ajouter que les Afghans ont défendu, durant des décennies, en sacrifiant leur vie et en versant leur sang, la souveraineté nationale de leur pays ; la solidarité nationale des Afghans est, ainsi, restée intacte, selon ses dires, même, aux moments les plus obscurs et les plus tristes de l’histoire de l’Afghanistan.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Londres vient de rejeter le requête de Washington: les Etats-Unis ne pourront pas utiliser les bases militaires britanniques pour d’éventuelles actions contre l’Iran. Les Britanniques avancent pour argument que toute attaque préventive contre Téhéran constituerait une violation du droit international, vu que la République Islamique ne représente pas, ajoutent-ils, une “menace claire et immédiate”. C’est du moins ce qu’écrit le “Guardian”, qui cite des sources gouvernementales britanniques. Selon le célèbre quotidien, Washington aurait demandé à pouvoir utiliser les bases militaires britanniques de Chypre, celles de l’Ile de l’Ascension (au milieu de l’Atlantique) et de Diego Garcia dans l’Océan Indien. A la suite de cette requête américaine, Londres aurait commandé une sorte d’audit légal au Procureur général du Royaume, puis à Downing Street, au Foreign Office et au ministère de la Défense. “La Grande-Bretagne violerait le droit international si elle venait en aide à une opération qui équivaudrait à une attaque préventive contre l’Iran”, a déclaré un haut fonctionnaire britannique au “Guardian”; et il ajoute: “le gouvernement a utilisé cet argument pour rejeter les demandes américaines”.

Londres vient de rejeter le requête de Washington: les Etats-Unis ne pourront pas utiliser les bases militaires britanniques pour d’éventuelles actions contre l’Iran. Les Britanniques avancent pour argument que toute attaque préventive contre Téhéran constituerait une violation du droit international, vu que la République Islamique ne représente pas, ajoutent-ils, une “menace claire et immédiate”. C’est du moins ce qu’écrit le “Guardian”, qui cite des sources gouvernementales britanniques. Selon le célèbre quotidien, Washington aurait demandé à pouvoir utiliser les bases militaires britanniques de Chypre, celles de l’Ile de l’Ascension (au milieu de l’Atlantique) et de Diego Garcia dans l’Océan Indien. A la suite de cette requête américaine, Londres aurait commandé une sorte d’audit légal au Procureur général du Royaume, puis à Downing Street, au Foreign Office et au ministère de la Défense. “La Grande-Bretagne violerait le droit international si elle venait en aide à une opération qui équivaudrait à une attaque préventive contre l’Iran”, a déclaré un haut fonctionnaire britannique au “Guardian”; et il ajoute: “le gouvernement a utilisé cet argument pour rejeter les demandes américaines”.  Dans les années 1990, deux géopoliticiens canadiens, Gérard A. Montifroy et Marc Imbeault, publiaient cinq ouvrages majeurs consacrés à la géopolitique et à ses relations avec les démocraties, les idéologies, les économies, les philosophies et les pouvoirs dont certains furent en leur temps recensés par l’auteur de ces lignes. Aujourd’hui, Gérard A. Montifroy et Donald William, auteur du Choc des temps, viennent d’écrire un nouvel essai présentant les rapports complexes entre la géopolitique et les cultures qu’il importe de comprendre aussi dans les acceptions d’identités et de mentalités. Ils observent en effet qu’en géopolitique, « les mentalités constituaient un premier “ pilier ”, se prolongeant naturellement avec les données propres aux identités, celles-ci débouchant sur le contexte dynamique des rivalités (p. 7) ».

Dans les années 1990, deux géopoliticiens canadiens, Gérard A. Montifroy et Marc Imbeault, publiaient cinq ouvrages majeurs consacrés à la géopolitique et à ses relations avec les démocraties, les idéologies, les économies, les philosophies et les pouvoirs dont certains furent en leur temps recensés par l’auteur de ces lignes. Aujourd’hui, Gérard A. Montifroy et Donald William, auteur du Choc des temps, viennent d’écrire un nouvel essai présentant les rapports complexes entre la géopolitique et les cultures qu’il importe de comprendre aussi dans les acceptions d’identités et de mentalités. Ils observent en effet qu’en géopolitique, « les mentalités constituaient un premier “ pilier ”, se prolongeant naturellement avec les données propres aux identités, celles-ci débouchant sur le contexte dynamique des rivalités (p. 7) ».

Ex: http://mediabenews.wordpress.com/

Entretien avec Ahmed Bensaada