dimanche, 21 novembre 2010

Repolitizar la Economia

Ex: http://elfrentenegro.blogspot.com/

00:20 Publié dans Economie, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, philosophie, slavoj zizek |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

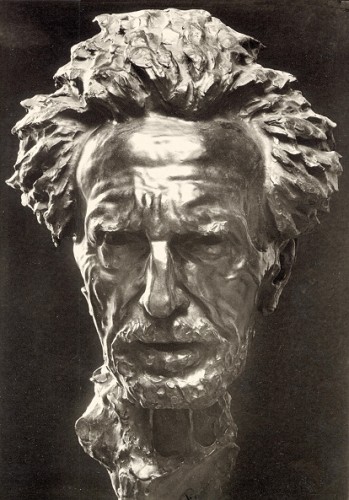

"Le crépuscule d'une idole" de Michel Onfray

Le crépuscule d'une idole (M. Onfray)

« Le crépuscule d’une idole » est une charge de Michel Onfray contre Freud. Nous lui devons le distrayant spectacle de la secte psychanalytique en émoi. Toutefois, au-delà du côté ridicule de cette bataille d’intellos et sous-intellos (1), il y a le texte.

Note de lecture, donc. Histoire de savoir de quoi on parle.

*

D’emblée, notons que le rapport d’Onfray à la psychanalyse est… psychanalytique. Il l’avoue, sans faire de chichi : pour lui, Freud, c’est important. Le petit Michel, voyez-vous, a subi l’orphelinat (avec prêtre pédophile en option gratuite et automatique, d’après ce qu’il dit – d’où, sans doute, sa rage antichrétienne).

Trois auteurs l’aident à s’évader de cet « enfer » : Marx, Nietzsche, Freud. Alors soyons clair : il est évident que pour Onfray, flinguer Freud est une manière de liquider ce qu’il y a de psychanalytique dans sa propre pensée. Onfray réglant ses comptes avec Freud, c’est un peu l’intello français anticatholique de base faisant un choix. Nietzsche, et pas Freud (2). Avec la répudiation discrète de Marx, auquel il dit maintenant préférer Proudhon, Onfray achève de définir une identité idéologique. Une quête identitaire qui, visiblement, nourrit depuis pas mal de temps la démarche de cet intello français typique, perpétuellement à la recherche de maîtres. Des maîtres qu’il va idolâtrer, puis brûler – et bien sûr il faut qu’il les idolâtre, pour ensuite les brûler.

Très classique, tout ça : quand on analyse le parcours de nos intellos, on trouve souvent, très souvent, un traumatisme dans l’enfance, au départ de ce qui va devenir leur « raison », et qui est, d’abord, la rationalisation de leur sensibilité. Celle d’Onfray est caractérisée par un très fort individualisme (doublé d’un hédonisme revendiqué), une volonté d’indépendance intellectuelle farouche (d’où l’appétit de rupture avec toute « classe sacerdotale ») et, d’une manière générale, un enfermement non su dans les catégories modernes. Vraiment, une caricature d’intellectuel français. Ce que les héritiers des Lumières françaises, imprégnés malgré eux d’une culture catholique détestée mais intériorisée, et en outre un tantinet enfermés dans leur narcissisme intellocrate par l’héritage de mai 68, peuvent comprendre de Nietzsche : voilà, en gros, la pensée d’Onfray.

Le côté positif du personnage est sa capacité à produire une pensée iconoclaste. Onfray déboulonnant une idole, c’est logique, c’est dans la nature du bonhomme.

Or donc, le jour est venu où, ayant fini de déboulonner « l’idole » judéo-chrétienne, notre intello français s’avisa qu’il convenait à présent de déboulonner une idole juive, ou réputée telle. Et notre intello, donc, s’attaqua au bon docteur Sigmund…

C’est là que les ennuis du philosophe commencèrent, mais c’est aussi là qu’il devint vraiment iconoclaste – puisque, par les temps qui courent, on obtient son diplôme d’hérétique en attaquant la psychanalyse, et certes pas en décochant un coup de pied rageur au catholicisme européen, ce corps immense et moribond.

Cette inscription dans la catégorie des hérétiques du moment vaudra à Onfray de figurer parmi les auteurs commentés sur ce modeste blog – ce sera notre humble contribution à son excommunication par les cléricatures dominantes.

*

Onfray analyse l’œuvre de Freud comme un travail avant tout autobiographique. En gros, il ne nie pas que les constats du bon docteur aient été justes le concernant, lui, personnellement. Il nie que ces constats soient vrais pour l’ensemble de l’humanité. Pour Onfray, Freud n’est pas un scientifique : c’est un philosophe à la rigueur. Et, en outre, un philosophe de seconde zone.

Démonstration.

Freud a menti sur sa biographie, ou en tout cas, disons qu’il l’a fortement arrangée. Pourquoi ? Parce que, nous dit Onfray, il éprouvait un besoin pathologique qu’on parle de lui en bien. Il ne supportait pas la critique. Et Onfray, ici, de suggérer que le bon docteur, toute sa vie, a cherché à donner de lui-même une image conforme à celle que sa mère se faisait de lui (la dénonciation du rôle de la mère juive n’est pas loin, mais Onfray s’arrange pour frôler le précipice sans y tomber). Exemple caricatural : Freud est cocaïnomane, donc la cocaïne permet de guérir certaines pathologies – voilà la méthode freudienne.

Pour dissimuler les conditions dans lesquelles il a bâti son système, Freud, à 29 ans, a brûlé tous ses papiers. Objectif selon Onfray : présenter la psychanalyse comme un « coup de génie », nier qu’elle soit le résultat d’une démarche à la scientificité douteuse.

D’où encore, selon Onfray, la volonté de Freud de « détruire Nietzsche » : il s’agit avant tout de dissimuler que la psychanalyse est née dans le contexte intellectuel créé par Nietzsche (un meurtre du père, en somme !). Idem pour Schopenhauer : si Freud l’a rejeté, c’est pour ne pas avouer que sa théorie du refoulement n’est qu’une resucée du « monde comme volonté et comme représentation ». Idem, au fond, pour toute la philosophie : Freud prétend s’en être détourné à cause de son caractère « abstrait » : en réalité, ce qu’il veut cacher, c’est le caractère abstrait de son œuvre à lui.

Pourquoi cette imposture ? Parce que Freud est un aventurier, obligé de dissimuler qu’il est un aventurier. La thèse d’Onfray a le mérite de la clarté : Freud ne veut pas la vérité scientifique, il veut les honneurs, l’argent, la célébrité. Mais pour avoir les honneurs, l’argent, la célébrité, il doit prétendre avoir découvert une vérité scientifique qu’il a longuement cherchée (l’inconscient), et trouvée à l’issue de travaux très sérieux. Cette vérité, en réalité, était déjà toute entière dans Nietzsche (la volonté de puissance), Schopenhauer (le vouloir vivre), et quelques autres (l’inconscient de Hartmann, et même, déjà, le conatus de Spinoza). Simplement, Freud l’habille d’un vernis de fausse scientificité, pour la revendre au meilleur prix. Si, au passage, il faut assassiner la philosophie, nier qu’elle possède une valeur spécifique, pour tout ramener à une catégorie naissante des « sciences humaines », tant mieux : une main lavera l’autre, la destruction de la filiation permettra de cautionner l’imposture. Freud est un médiocre philosophe, qui se déguise en grand médecin. Et donc, la psychanalyse n’est pas une science, c’est la philosophie d’un petit philosophe.

Après cette première salve d’artillerie à longue portée, Onfray part à l’assaut pour l’attaque à la baïonnette. Et là, c’est du corps à corps, on achève le blessé au couteau de tranchée.

La philosophie de Freud se résume, nous dit Onfray, à une banale pathologie de la relation au père, à la fois humilié (donc castré) et humiliant (donc castrateur). Le complexe d’Œdipe n’est pas une vérité universelle, mais tout simplement une pathologie spécifique à la famille du petit Sigmund, qui prend son cas pour une généralité. On nage, chez Freud, dans l’autobiographie vaguement hystérique d’un adulte qui n’est jamais parvenu à échapper à une mère fusionnelle, qui n’a pas pu construire son identité sexuelle normalement (collision des générations dans la famille), et qui, pour se dissimuler qu’il est un fils à maman, va présenter sa pathologie comme une règle générale. Onfray consacre une centaine de page à l’analyse des pathologies freudiennes ; un ami à moi, menuisier de son état, sait très bien résumer ça en une phrase définitive : ça sent le slip de pédé.

Toute la pensée de Freud, nous explique Onfray, tourne autour de sa pathologie propre. Il veut tuer Moïse, créateur de la religion où il fut élevé, parce que Moïse est assimilé à la figure paternelle (Freud interdit à sa femme, fille de rabbin, d’élever leurs enfants dans la religion). Il déteste le président Wilson au seul motif que celui-ci a pris son père en modèle. Il y a, chez Freud, une rage anti-patriarcale qui a plus à voir avec la névrose qu’avec la méthode scientifique.

Voilà, à très grands traits et sans entrer dans les détails, la théorie d’Onfray sur Freud. C’est un carnage.

*

La théorie est étayée par une analyse approfondie des méthodes du bon docteur Sigmund. Où l’on apprend en vrac :

- Que Freud s’est vanté de guérisons imaginaires, les patients en cause ayant généralement fait des rechutes (limite de l’effet placebo),

- Qu’il a lui-même présenté sa théorie du « père de la horde originaire » comme un « mythe scientifique » (soit un aveu du caractère non-scientifique de la théorie),

- Qu’il a lui-même présenté la psychanalyse comme l’incarnation de « l’esprit du nouveau judaïsme », c'est-à-dire non comme une science, mais comme une religion qui se substitue à une autre religion (ici, Onfray fait une remarque inattendue et intéressante : Freud aurait-il été ami de l’Egypte, et ennemi de Moïse, précisément parce que la terre des Pharaons fut une des rares civilisations connues pour pratiquer l’inceste à grande échelle ? – Onfray va jusqu’à parler d’un antisémitisme latent chez Freud, au-delà d’un antijudaïsme évident),

- Que les patients de Freud et de certains de ses disciples immédiats ont une fâcheuse tendance à se suicider après quelques années d’analyse (dont, entre autres, Marilyn Monroe, qui, en léguant une partie de sa fortune à la Fondation Anna Freud, a beaucoup fait pour les finances de la secte),

- Que le bon docteur a beaucoup écrit sous l’emprise de la cocaïne, ce qui, on l’admettra, n’est pas franchement un gage d’objectivité scientifique (au passage, on peut remarquer que Freud a si bien soigné un patient à grands coups de cocaïne par injection… que ledit patient en est mort !),

- Que Freud annonça avoir renoncé à l’hypnose à cause de son caractère « mystique », mais que ce renoncement arriva comme par hasard après qu’il se fut avéré qu’il était mauvais hypnotiseur,

- Qu’il a ouvertement reconnu avoir abandonné la balnéothérapie parce qu’elle n’était pas rentable financièrement,

- Etc. etc.

Plus intéressant que ce dossier à charge lourd mais anecdotique au regard des enjeux réels, Onfray attaque le freudisme, et pas seulement Freud. Et bien sûr, c’est là qu’est le vrai débat : au fond, que le bon docteur n’ait été qu’un charlatan n’a aucune importance ; ce qui est important, c’est de savoir si l’impact de sa pensée est positif ou négatif. Un charlatan médical peut très bien être un philosophe de grande portée ; est-ce le cas de Freud ?

Onfray accuse Freud d’avoir plongé l’esprit occidental dans un rapport magique au monde. Sa philosophie est caractérisée par une dénégation inconsciente du corps, dont le primat accordé au psychisme n’est que le masque. Ce déni du corps traduit, en profondeur, un refus de l’incertitude, une volonté obstinée de ne pas concéder à l’humain sa part de mystère : l’inconscient freudien est une pure abstraction, qui se révèle par des phénomènes que l’existence de cette abstraction permet de relier arbitrairement. Le discours freudien est donc celui d’une reconstitution artificielle d’un monde parallèle, où le pouvoir du mage transcende les limites de la connaissance humaine. C’est une pensée magique, et, plus grave, c’est le point de départ d’un univers sectaire : le monde freudien, déconnecté du réel, fournit en réalité un placebo à des malades eux-mêmes atteints d’une semblable déconnexion. Le psychanalyste ne guérit pas, il cautionne la maladie, il la rend acceptable par son patient. Fondamentalement, c’est de la magie noire.

Cette magie, explique Onfray, est dangereuse parce qu’elle repose sur un ensemble de mythes agissants. Si vous vivez dans un monde où l’on vous dit que tout est sexe, au bout d’un moment, dans votre esprit, tout sera effectivement sexe (surtout si ce discours vous libère d’un puritanisme étouffant). Si vous vivez dans un monde où l’on analyse toute relation comme perverse, alors toute relation deviendra effectivement perverse (surtout si vous vivez dans un monde dont les structures socio-économiques sont réellement perverses). Et si en plus, vous vivez dans un monde où les tenants des thèses en question pratiquent l’intimidation à l’égard de quiconque ne partage pas leurs certitudes, vos réflexes d’obédience viendront renforcer l’impact pathogène du discours sectaire dans lequel votre société est enfermée. Ne perdons pas de vue qu’à travers le Comité Secret de la Société psychologique et ses ramifications à travers toute l’Europe, la psychanalyse s’est, très tôt, organisée comme une franc-maçonnerie particulièrement sectaire, dont les affidés chassaient en meute – d’où la dictature intellectuelle des milieux freudiens dans les intelligentsias.

Sous cet angle, on sort de la lecture d’Onfray avec en tête une hypothèse : Freud se rattache peut-être à la catégorie des faiseurs « d’horribles miracles », pour parler comme René Girard – il crée une peste, la répand dans la société en jouant sur les mimétismes, et se vante ensuite de pouvoir guérir du mal qu’il a lui-même créé. C’est en effet ainsi, explique Girard dans « Je vois Satan tomber comme l’éclair », que procédaient les thaumaturges du paganisme tardif – dans les catégories chrétiennes, Freud serait donc un faux prophète, un antéchrist.

Qu’Onfray n’ait pas anticipé la formulation de cette hypothèse, parmi les réactions possibles de son lecteur, se laisse bien voir à la dernière partie de son livre, où il nous présente le Freud « réactionnaire » – rappelons ici que Freud réaffirme, à travers la théorie de la sublimation, un interdit de l’inceste (fût-ce pour y voir la source de toutes les névroses). Et, à juste titre, Onfray nous fait remarquer que cette manière de poser le problème débouche, mécaniquement, sur une vision du monde très noire : rares seront les hommes heureux, car rares seront les hommes qui sauront accorder leurs désirs et leurs possibilités, donc la règle est la compétition pour le peu de bonheur disponible, presque un concours de bites, au fond, et que le meilleur gagne ! (sous cet angle il est évident que le freudisme est en partie une idéologie bourgeoise, voire un proto-fascisme, et en tout cas un nihilisme).

Et cependant, on sort de cette cinquième partie avec un sentiment d’inachevé…

En fait, Onfray passe à côté de la conclusion qui aurait dû couronner sa charge. On soupçonne ici que, pour dire les choses simplement, l’intello d’Argentan ne s’est jamais remis de son passage chez les curés (pédophiles d’après lui, et qui en outre lui auraient interdit de se branler). Résultat : chez Onfray, il manque l’essentiel.

Onfray ne peut condamner l’instrumentalisation du désir qu’au nom du désir, parce qu’il ignore, ou en tout cas néglige, la notion d’Amitié (au sens aristotélicien). C’est pourquoi, à ses yeux, il ne peut y avoir que deux camps : ceux qui veulent réprimer le désir (où il range Freud), et ceux qui veulent le libérer (où il se range). Puisque Freud décourage les hédonistes, c’est que Freud est un réac : voilà la conclusion d’Onfray – qui montre ici les limites de son positionnement, et passe donc complètement à côté de la question où, pourtant, son travail aurait dû l’amener : est-ce que le fond du problème, chez Freud, ce ne serait pas tout simplement une certaine incapacité à aimer ? A s’oublier soi-même ? Et si, pour sortir de la névrose, il ne fallait tout simplement admettre que l’on doit s’occuper d’autre chose que de soi ?

Autant de questions qu’Onfray, profondément individualiste, irréductiblement moderne, ne peut pas poser, parce qu’il ne peut pas les penser. Pour Onfray, le monde se réduit à un face-à-face entre phallocratie et libération sexuelle : il n’a pas remarqué que ce ne sont là, fondamentalement, que deux figures possibles d’une même réduction de l’Agapè à l’Eros. En quoi, et il l’avoue d’ailleurs à demi-mots dans sa conclusion, Onfray ne peut pas, à ce stade, se libérer vraiment de l’emprise de Freud…

( 1 ) Les lecteurs désireux de se détendre pourront se régaler de ce morceau de bravoure, offert par un « psy » tellement caricatural qu’on a peine à croire au premier degré : voici l’impossible remix de « Freud est grand et je suis son prophète » sur un sampling d’Offenbach, la vie parisienne, « Yé choui bréjilien y’ai dé l’or » (ne pas manquer).

( 2 ) Sur le sous-nietzschéisme d'Onfray, à lire très bientôt sur ce blog un résumé de la critique de Nietzsche par Lukacs. Qu'il soit bien entendu que cette note de lecture ne vaut pas approbation de la position d'Onfray dans l'absolu.

00:10 Publié dans Philosophie, Psychologie/psychanalyse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel onfray, sigmund freud, psychanalyse, psychiatrie, médecine, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Prima che Nietzsche venisse: Giacomo Leopardi

Prima che Nietzsche venisse: Giacomo Leopardi

Alessandra COLLA - http://www.alessandracolla.net/

Archives: 1994

Negli scritti di Nietzsche, è stato detto, si può trovare tutto e il contrario di tutto. Questa pretesa contraddizione interna del grande pensatore ha fornito materiale in quantità per molte opere — talvolta critiche talvolta denigratorie — che hanno accompagnato negli anni la fortuna del filosofo senza, peraltro, mai scalfirne il nòcciolo.

Negli scritti di Nietzsche, è stato detto, si può trovare tutto e il contrario di tutto. Questa pretesa contraddizione interna del grande pensatore ha fornito materiale in quantità per molte opere — talvolta critiche talvolta denigratorie — che hanno accompagnato negli anni la fortuna del filosofo senza, peraltro, mai scalfirne il nòcciolo.

In mezzo alla feconda complessità dei temi trattati, emergono però alcuni aspetti interessanti e solitamente poco noti ai più. Vogliamo qui accennarne qualcuno, almeno per suggerire nuove curiosità.

L’UOMO CHE VISSE DIETRO LA SIEPE

… questa siepe, che da tanta parte

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.

(G. Leopardi, L’infinito, 1819)

Il XVIII secolo sta per finire quando, nel 1798, nasce a Recanati Giacomo Taldegardo Francesco Leopardi, figlio del conte Monaldo e della marchesa Adelaide Antici. Autentico bambino prodigio, all’età di undici anni Giacomo si ritrova senza precettore: sa già tutto quello che c’è da sapere, e non c’è nessuno in grado di seguirlo negli studi. Con la beata incoscienza della sua età, il primogenito di casa Leopardi continua da solo. Da solo impara il greco, l’ebraico, il francese, l’inglese e lo spagnolo; padrone, a soli quindici anni, di tante lingue vive e morte, sviluppa a quest’età l’amore per gli studi filologici: le grammatiche e le sintassi non hanno più per lui alcun segreto, ed ora è finalmente libero di cogliere nella loro pienezza i tesori che si celano dietro l’aridità apparente delle forme verbali e delle declinazioni.

Il 1816 segna una svolta di importanza capitale nella vita e nel pensiero di Leopardi: è in quest’anno, infatti, che il giovane scopre le lettere e la poesia, sulle quali riversa la passione finora consacrata all’erudizione e alla disciplina filologica. Dello stesso anno è anche la prima, e non la più grave, delle molte crisi fisiche e nervose che travaglieranno la sua breve vita: con orrore e certo senza rassegnazione, Giacomo intuisce di aver definitivamente minato la sua già gracile costituzione con un’applicazione mentale eccessiva. Ad aggravare la situazione psicologica del giovane sopraggiunge, sul finire dell’anno, il breve soggiorno in casa Leopardi della bella cugina Gertrude Cassi sposata Lazzari: scoppia la prima infatuazione amorosa, tutta platonica e ovviamente unilaterale, di Giacomo, che recita qui per la prima volta il copione dell’amore illuso e deluso — lo ripeterà per tutta la vita.

Il suo stato d’animo non migliora affatto. In una celebre, drammatica lettera all’amico scrittore Pietro Giordani, datata 2 marzo 1818, Leopardi lascia sgorgare senza pudori tutta la sua amarezza profonda e inconsolabile: «[…] in somma io mi sono rovinato con sette anni di studio matto e disperatissimo in quel tempo che mi s’andava formando e mi si doveva assodare la complessione. E mi sono rovinato infelicemente e senza rimedio per tutta la vita, e rendutomi l’aspetto miserabile, e dispregevolissima tutta quella gran parte dell’uomo, che è la sola a cui guardino i più; e coi più bisogna conversare in questo mondo». Nel settembre dello stesso anno il Giordani, allarmato dalle parole del giovane, lo raggiunge a Recanati per condurlo con sé a Macerata: un viaggio di ben pochi chilometri — il primo in assoluto di Giacomo, allora ventenne. L’impatto con una dimensione estranea a quella del sonnolento “borgo natio” e la consapevolezza di un mondo vasto e sconosciuto destinato a restare fuori dalla sua portata non fanno che aumentare l’inquietudine di Leopardi, che si sente (e sa di essere davvero) profondamente diverso dagli altri, e anela alla gloria.

Nella primavera del 1819 la sua già malferma salute va peggiorando: un esaurimento fisico generale lo prostra, e si manifestano i primi disturbi agli occhi che gli impediscono di leggere per quasi un anno e che, d’ora in poi, lo accompagneranno per tutta la vita. Questo episodio rientra a pieno titolo fra i motivi scatenanti di quel pessimismo assoluto che diverrà cifra e referente del pensiero leopardiano (1).

Corollario inevitabile di questo crollo di ogni illusione è la perdita della fede religiosa; per compensare la quale il Leopardi si getta nell’elaborazione di un suo sistema filosofico — una sorta di materialismo pessimistico radicale sull’onda, paradossalmente, delle suggestioni illuministiche. Se infatti l’illuminismo tracciava il disegno grandioso di un progresso inarrestabile volto a condurre l’umanità intera verso luminosi e necessari destini, per il Leopardi le istanze deterministiche e la constatazione di uno “stato di natura” suggeriscono piuttosto l’idea di un decadimento dell’uomo dalle altezze dell’età antica alle bassure di quella moderna; e la civiltà, lungi dal rappresentare il punto d’arrivo dell’evoluzione umana, si configura invece come l’allontanamento dell’uomo dalla beata condizione naturale, unica e sola in grado di garantire la felicità — cioè l’assenza o la cessazione del dolore (secondo la scuola stoica prediletta dal poeta-filosofo). Il grande passo è compiuto: da qui in avanti il Leopardi alternerà meditazioni filosofiche a composizioni poetiche, per approdare, dopo un silenzio durato cinque anni (dal 1823 al 1828), alla sublime fusione di sostanza filosofica e forma poetica. Sempre più minato nel fisico, trascinerà un’esistenza sofferente, alleviata soltanto dalle cure assidue e affettuose di pochi amici, fino alla morte, sopravvenuta il 14 giugno 1837 a Napoli, in casa dell’amico Antonio Ranieri.

IL POETA E IL FILOSOFO: AFFINITÀ ELETTIVE

È un destino singolare, come si vede, quello che accomuna Giacomo Leopardi e Friedrich Nietzsche: entrambi sono stati mutilati dalla critica, contemporanea e successiva, in gran parte della loro opera — si sa che il Leopardi è noto, apprezzato e studiato come poeta, ma per lo più ignorato come filosofo, mentre Nietzsche è giudicato a buon diritto un gigante del pensiero ma poco più che un semplice dilettante nel campo delle arti. Eppure, come pochi ormai si azzardano a negare, la verità è molto diversa.

Ma le somiglianze non finiscono qui. Sia l’italiano inquieto che il riservato tedesco iniziano il loro percorso intellettuale sui testi di filologia, anche se per motivi dìversi: il piccolo Giacomo perché la pur nutrita biblioteca paterna non era in grado di offrire più niente a un bambino così sorprendentemente dotato; il giovane Federico perché la formazione ricevuta nel prestigioso istituto di Pforta gli aveva rivelato le immense possibilità speculative legate allo studio del mondo classico e delle sue lingue. Inoltre, entrambi furono costretti a viaggiare molto, ed entrambi per questioni di sopravvivenza, soggiornando addirittura negli stessi luoghi; entrambi furono di salute assai cagionevole, soffrendo persino degli stessi disturbi; entrambi trovarono l’ultimo conforto nella vicinanza di amici fedeli e disinteressati; e, per finire, il pensiero di entrambi è stato spesso snaturato e stravolto così da renderli invisi non soltanto a generazioni di studenti, ma anche a molti seri studiosi irrimediabilmente viziati nell’interpretazione dei loro testi.

La complementarità dei loro destini li rende simili al di là delle differenze oggettive, portandoli verso un unico sentire e un’identica visione della vita, tanto che sarà proprio Leopardi ad anticipare alcune delle più brillanti e rivoluzionarie intuizioni di Nietzsche.

Il pensatore di Röcken conosceva, almeno in parte, il Leopardi: sappiamo che nella biblioteca di Nietzsche figuravano due traduzioni tedesche di Leopardi, ad opera dello Hamerling e dello Heyse; sicuramente vi erano compresi i Canti, che il poeta italiano scrisse a partire dal 1818, lo Zibaldone e molto probabilmente le Operette morali. Ed è lo stesso Nietzsche a menzionare il Leopardi, anche se di passata e in modo non proprio lusinghiero: «Gli infelici raffinati, come Leopardi, che dalla loro sofferenza traggono orgogliosamente vendetta su tutta l’esistenza, non si accorgono come il divino mezzano dell’esistenza rida di loro: proprio così essi ora berranno di nuovo dalla sua coppa; infatti la loro vendetta, il loro orgoglio, la loro inclinazione a pensare tutto quanto soffrono, la loro arte nel dirlo: tutto questo non è di nuovo — dolce miele?» (2).

Alla luce di un’attenta lettura del poeta italiano e del filosofo tedesco, è innegabile che le influenze del primo sul secondo esistano, e siano ben documentabili. Confrontiamo, ad esempio, Il sabato del villaggio e La sera del dì di festa (composte entrambe nel settembre 1829) con un frammento di Nietzsche. Il Leopardi scrive:

«[…] intanto riede alla sua parca mensa,

fischiando, il zappatore,

e seco pensa al dì del suo riposo.

Poi, quando intorno è spenta ogni altra face,

e tutto l’altro tace,

odi il martel picchiare, odi la sega

del legnaiuol, che veglia

nella chiusa bottega alla lucerna,

e s’affretta, e s’adopra

di fornir l’opra anzi il chiarir dell’alba.

Questo di sette è il più gradito giorno,

pien di speme e di gioia:

diman tristezza e noia

recheran l’ore, ed al travaglio usato

ciascuno in suo pensier farà ritorno» (3).

E ancora:

«[…] Ahi, per la via

odo non lunge il solitario canto

dell’artigian che riede a tarda notte,

dopo i sollazzi, al suo povero ostello;

e fieramente mi si stringe il core,

a pensar come tutto al mondo passa,

e quasi orma non lascia. Ecco è fuggito

il dì festivo, ed al festivo il giorno

volgar succede, e se ne porta il tempo

ogni umano accidente. […]» (4).

Quello che segue, invece, è il testo nietzscheano:

«Il pomeriggio del sabato si deve passare per un villaggio, se si vuol vedere sui volti dei contadini la vera quiete del dì di festa: allora essi hanno ancora indelibata davanti a sé la giornata di riposo e si industriano a far ordine e pulizia in suo onore con una specie di piacere anticipato, quale non sarà raggiunta dal piacere stesso. La domenica è già quasi lunedì» (5).

Oppure si paragonino questi due brani:

«Ogni grande amore porta con sé il crudele pensiero di uccidere l’oggetto dell’amore, perché sia sottratto una volta per tutte al sacrilego giuoco del mutamento: giacché di fronte al mutamento l’amore inorridisce più che di fronte alla distruzione»;

«Il veder morire una persona amata, è molto meno lacerante che il vederla deperire e trasformarsi nel corpo e nell’animo da malattia (o anche da altra cagione)».

Il primo è di Nietzsche (6), mentre il secondo è di Leopardi (7).

Con un minimo di attenzione, è facilissimo trovare, sparsi qua e là nello Zibaldone senza un ordine fisso, ma sull’onda di meditazioni e concatenamenti apparentemente confusi che fanno delle elaborazioni leopardiane un autentico “pensiero in movimento” destinato ad arrestarsi soltanto con la morte, intuizioni e abbozzi di teorie poi ripresi e sviluppati compiutamente da Nietzsche nell’arco di pochi decenni, e che nella prosa densa del Leopardi spiccano in tutta la loro grandezza.

Così alcuni notevoli passi che anticipano la Genealogia della morale sono del 4-5 settembre 1821: «La legge naturale varia secondo le nature. Un cavallo che non è carnivoro giudicherà forse ingiusto un lupo che assalga e uccida una pecora, l’odierà come sanguinario, e proverà un senso di ribrezzo e d’indignazione abbattendosi a vedere qualche sua carnificina. Non così un lione. Il bene e il male morale non ha dunque nulla di assoluto. Non v’è altra azione malvagia, se non quelle che ripugnano alle inclinazioni di ciascun genere di esseri operanti: né sono malvage quelle che nocciono ad altri esseri, mentre non ripugnino alla natura di chi le eseguisce» (8); «Si suol dire che tutte le cose, tutte le verità hanno due facce, diverse o contrarie, anzi infinite. Non c’è verità che prendendo l’argomento più o meno da lungi, e camminando per una strada più o meno nuova, non si possa dimostrar falsa con evidenza ec. ec. ec. Quest’osservazione (che puoi molto specificare ed estendere) non prova ella che nessuna verità né falsità è assoluta, neppure in ordine al nostro modo di vedere e di ragionare, neppur dentro i limiti della concezione e ragione umana?» (9); «Da ciò che si è detto della legge pretesa naturale, risulta che ne vi è bene né male assoluto di azioni; ci queste non sono buone o cattive fuorché secondo le convenienze, le quali son stabilite, cioè determinate dal solo Dio ossia, come diciamo, dalla natura; che variando le circostanze, e quindi le convenienze, varia ancora la morale, né v’è legge alcuna scolpita primordialmente ne’ nostri cuori; che molto meno v’è una morale eterna e preesistente alla natura delle cose, ma ch’ella dipende e consiste del tutto nella volontà e nell’arbitrio di Dio padrone sì di stabilire quelle determinate convenienze che voleva […]. Da tutto ciò resta spiegata la differenza fra la legge che corse prima di Mosè, quella di Mosè, e quella di Cristo. […] L’antica legge Ebraica permetteva il concubinato, fuorché colle donne forestiere ec. L’odio del nemico costituiva lo spirito delle antiche nazioni. Ecco le leggi di Mosè tutte patriottiche, ecco santificate le invasioni, le guerre contro i forestieri, proibite le nozze con loro, permesso anche l’odio del nemico privato. E Gesù comandando l’amor del nemico, dice formalmente che dà un precetto nuovo. Come ciò, se la morale è eterna e necessaria? Come è male oggi, quel ch’era forse bene ieri? Ma la morale non è altro che convenienza, e i tempi avevano portato nuove convenienze. Questo discorso potrebbe infinitamente estendersi generalizzando sullo stato del mondo antico e moderno, e sulla differente morale adattata a questi diversi stati. L’uomo isolato non aveva bisogno di morale, e nessuna ne ebbe infatti, essendo un sogno la legge naturale. Egli ebbe solo dei doveri d’inclinazione verso se stesso, i soli doveri utili e convenienti nel suo stato. Stretta la società, la morale fu convenienza, e Dio la diede all’uomo appoco appoco, o piuttosto ora una ora un’altra, secondo i successivi stati della società: e ciascuna di queste morali era ugualmente perfetta, perché conveniente; e perfetto è l’uomo isolato, senza morale» (10).

Un rilievo del 1823 sembra attagliarsi perfettamente a certe considerazioni contenute nell’Anticristo: «Persone imperfette, difettose, mostruose di corpo, tra quelle che non arrivano a nascere e […] tra quelle che son tali dalla nascita […]; quelle che così nate vivono e […] quelle finalmente che tali son divenute dopo la nascita […]; sommando dico e raccogliendo tutti questi individui insieme, si vedrà a colpo d’occhio e senza molta riflessione che il loro numero nel solo genere umano, anzi nella sola parte civile di esso, avanza di gran lunga non solamente quello che trovasi in qualsivoglia altro intero genere d’animali, non solamente eziandio quello che veggiamo in ciascheduna specie degli animali domestici, che pur sono corrotti e mutati dalla naturale condizione e vita, e da noi in mille guise travagliati e malmenati; ma tutto insieme il numero degl’individui difettosi e mostruosi che noi veggiamo in tutte le specie di animali che ci si offrono giornalmente alla vista, prese e considerate insieme. La qual verità è così manifesta, che niuno, io credo, purché vi pensi un solo momento e raccolga le sue reminiscenze, la potrà contrastare. Simile differenza si troverà in questo particolare fra le nazioni civile e le selvagge, e proporzionatamente fra le più civili e le meno, secondo un’esatta scala» (11). Di questa lunga citazione merita, a nostro avviso, sottolineare anche l’accenno agli animali, che è una costante del Leopardi: la sua attenzione nei confronti della natura e degli esseri viventi è continua e delicata, comprendendo ogni forma di vita nel mistero del dolore universale e del pessimismo cosmico. Anche questo è un tratto (e non dei minori) che lo accomuna a Nietzsche.

Sempre nell’Anticristo, troviamo invece una frase illuminante del filosofo tedesco: «Se si avesse nel petto una qualche misura, anche esigua, di religiosità, un Dio che cura al momento giusto il raffreddore o che ci fa salire in carrozza nel preciso istante in cui si scatena un acquazzone dovrebbe essere per noi tanto assurdo, che occorrerebbe eliminarlo anche nel caso in cui esistesse. Un Dio come domestico, come portalettere, come venditore d’almanacchi — una sola parola, in fondo, per indicare la specie più stupida tra tutte le circostanze fortuite…» (12). Il riferimento alla celebre operetta morale che il Leopardi scrisse nel 1832, e intitolata appunto Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, ci sembra assolutamente fuor di dubbio: nel Dialogo, il poeta immagina l’incontro fra un “passeggere” e un venditore di calendari che propone al passante l’acquisto di un calendario per l’anno nuovo. Il passante si informa se l’anno nuovo sarà o no migliore del precedente, e il venditore risponde di sì; ma il passante incalza, e vuole sapere a quale degli ultimi vent’anni potrebbe essere paragonato l’anno nuovo in quanto a bontà; il venditore annaspa, travolto dalla stupidità dei luoghi comuni che il passante gli sciorina uno dietro l’altro, e il dialogo si conclude col timido “speriamo…” del venditore che non può fare altro che rifilare al passante un calendario qualsiasi, nell’illusione che il futuro sarà comunque migliore del passato. Eccolo qua, il Dio schernito da Nietzsche: un Dio buono per tutte le stagioni, che porterà il sole al villeggiante e la pioggia al contadino, la pace a chi combatte e la guerra al mercante d’armi — proprio un Dio che, se davvero esistesse, andrebbe eliminato.

Non sono — ovviamente — tutti qui i paralleli fra il poeta-filosofo e il filosofo-poeta. L’argomento meriterebbe ben più di qualche cenno frettoloso, ma sappiamo che l’insofferenza di troppi per la poesia leopardiana non è certo né il minore né l’ultimo dei guasti fatti dalla scuola italiana. Per chiudere in bellezza, scegliamo l’insegnamento supremo di Zarathustra il Distruttore: «Uomini superiori, imparatemi - a ridere!» (13), adombrato in uno degli ultimi appunti dello Zibaldone: «Terribile e awful è la potenza del riso; chi ha il coraggio di ridere, è padrone degli altri, come chi ha il coraggio di morire» (14).

(testo apparso originariamente sulla rivista “Origini”,

numero monografico su Friedrich Nietzsche, 1994)

NOTE

(1) Lui stesso descriverà così l’avvenuto mutamento, in un’annotazione datata 1 luglio 1820: «Sono stato sempre sventurato, ma le mie sventure d’allora erano piene di vita, e mi disperavano perché mi pareva […] che m’impedissero la felicità, della quale gli altri credea che godessero. […] La mutazione totale in me […] seguì […] nel 1819 dove privato dell’uso della vista, e della continua distrazione della lettura, cominciai […] a divenir filosofo di professione (di poeta ch’io era), a sentire l’infelicità certa del mondo» (Giacomo Leopardi, Zibaldone, Oscar Mondadori, Milano 1972, vol. 1, p. 118).

(2) Friedrich Nietzsche, Umano, troppo umano (e scelta di frammenti postumi), Oscar Mondadori, Milano 1976, vol. II, fr. 38 [2], p. 273.

(3) G. Leopardi, Il sabato del villaggio, vv. 28-42.

(4) Idem, La sera del dì di festa, vv. 24-33.

(5) F. Nietzsche, Umano…, cit., fr. 45 [3], p. 286.

(6) Ivi, fr. 280. p. 95.

(7) G. Leopardi, Zibaldone, cit., p. 290 (8 gennaio 1821).

(8) Idem, Zibaldone, cit., vol. II, p. 582 (4 settembre 1821).

(9) Ivi, p. 585 (5 settembre 1821).

(10) Ivi, pp. 587-589 (5 settembre 1821).

(11) Ivi, p. 844 (28 luglio 1823).

(12) F. Nietzsche, L’Anticristo. Maledizione del cristianesimo, Adelphi, Milano 1977, par. 52, p. 75.

(13) F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano 1973, p. 359 (“Dell’uomo superiore” - 20, 25).

(14) G. Leopardi, Zibaldone, cit., vol. II, p. 1160 (23 settembre 1828).

(© Alessandra Colla, Prima che Nietzsche venisse, 1994, in “Origini - Nietzsche”, 2006)

00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, italie, allemagne, nietzsche, giacomo leopardi, 18ème siècle, 19ème siècle |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 19 novembre 2010

L'administration de la peur (Paul Virilio)

L'administration de la peur (P. Virilio)

Ex: http://www.scriptoblog.com/

Jadis, rappelle Virilio, grandir, c’était dépasser ses peurs. A cette aune, on peut se demander, continue-t-il, si nos contemporains ne sont pas infantiles. L’angoisse chimérique est, apparemment, à la mode. Pire, elle fait figure de propédeutique : passe pour sage celui qui a peur, et l’avoue. La peur, principe heuristique, méthode pour penser le monde à l’heure où l’Homme détient le pouvoir de se détruire entièrement ? Virilio, en attendant, fait observer que cette progression de la peur traduit, concrètement, un affaiblissement de la confiance en la perfectibilité du genre humain.

D’où vient cet affaiblissement ? – Voilà sa question. Comment y remédier ? – Voilà son projet.

*

La peur, nous dit en substance Virilio, est l’un des deux grands modes d’administration des citoyens par l’Etat (l’autre est la promesse, la rétribution). La peur permet, en particulier, à des Etats qui n’ont plus grand-chose à promettre (fin des Trente Glorieuses) de continuer à justifier leur existence : si les citoyens ont peur, ils cherchent une protection ; et cette protection, c’est l’Etat qui peut l’offrir.

Or, l’Etat contemporain est, justement, un bon administrateur de peur – en ce sens qu’il dispose de moyens formidables pour instiller l’angoisse, propager la crainte, généraliser la méfiance. Le facteur décisif en la matière, c’est la vitesse : vitesse de transmission de l’information, qui permet de saturer le destinataire, de l’entretenir dans l’angoisse parce qu’il ne peut plus traiter l’information transmise ; mais aussi vitesse des évolutions potentielles, si rapides, si soudaines, qu’on ne peut plus les anticiper. La discontinuité engendre la peur : si tout est possible, alors le pire est possible.

Virilio prend ensuite l’exemple de l’équilibre de la terreur, tel qu’il s’est maintenu pendant toute la guerre froide. C’est pour lui l’image parfaite du processus qui fait de l’Etat moderne un grand administrateur de peur : une catastrophe est en surplomb, elle tétanise les peuples ; mais l’Etat apporte la contre-force qui permet de suspendre indéfiniment cette catastrophe, de la maintenir en surplomb, comme une épée de Damoclès. Il est logique que les complexes militaro-industriels, un peu partout, aient fini par prendre tout ou partie du pouvoir : ils sont le pouvoir, l’incarnation du pouvoir contemporain. Le pouvoir de suspendre indéfiniment un mouvement dont la vitesse est telle qu’elle terrorise.

Le terrorisme contemporain, inséré dans cette grille de lecture, prend un sens bien précis : il est l’instrument d’un déséquilibre de la terreur menaçant constamment de rompre l’équilibre par suspension du mouvement. En ce sens, il constitue la figure aboutie du pouvoir contemporain : je ne sers plus à rien, dit le pouvoir, mais si vous me supprimez, qui sait ce qui arriverait ? L’impossibilité de répondre à cette question du « qui sait ? » fonde la nouvelle légitimité du pouvoir : le pouvoir de ne rien faire, le pouvoir de faire en sorte que rien ne se passe.

Pour Virilio, ce pouvoir d’un type nouveau s’incarnera, demain, commence même déjà à s’incarner, dans l’intériorité des individus. Le seul moyen de faire face à la vitesse toujours croissante induite par la technique, c’est de se techniciser soi-même ; seul un homme transformé en automate peut suivre le rythme des robots.

Plutôt que l’extinction du réel et le simulacre, les concepts de Baudrillard, Virilio propose donc la dissolution de l’espace, de tous les espaces, y compris le corps humain, comme clef de lecture de notre temps. L’avantage est, évidemment, que cette clef de lecture souligne davantage le caractère automatique des implications de l’univers technicisé à outrance ; c’est aussi l’inconvénient : on perd de vue la stratégie autonome du pouvoir, ici, il s’agit de se représenter l’évolution de la structure sociale comme une dynamique favorisant le pouvoir, mais qu’il n’enclenche pas.

Virilio le sait, et c’est pourquoi il souligne que, plus que le progrès en lui-même, c’est la propagande du progrès qui engendre la panique. Il veut dire par là que l’Etat, le pouvoir au sens large, ne crée certes pas cet univers de la vitesse, porteur de toutes les peurs, mais qu’il entretient délibérément, par contre, les individus et les groupements intermédiaires dans l’illusion qu’il n’est pas possible d’anticiper collectivement, de construire une intelligence humaine partagée qui permettrait, précisément, de penser ensemble à la vitesse du progrès.

D’où son projet : construire une dissuasion civile.

Il entend par là, en substance, la constitution d’une société des individus postmodernes. Il s’agit d’inventer une manière d’être collective qui permet, justement par le collectif, de rendre à nouveau le monde prévisible, non en réduisant la vitesse (qu’on ne maîtrise plus), mais en augmentant la vision latérale de chacun, par le partage des visions. En effet, si la vision latérale augmente, le risque de surgissement d’un objet inattendu dans le champ de vision central diminue.

En somme, pour Virilio, c’est donc par la construction d’une intelligence collective, capable de penser un monde imprévisible, que le pouvoir sera contrebattu : si mon voisin partage sa vision latérale avec moi, alors il n’est plus un corps étranger qui participe, par son mouvement trop rapide, à l’incertitude angoissante de mon habitat ; il devient au contraire un partenaire de mon habitat, contre l’incertitude d’un monde trop rapide.

Il s’agit, fondamentalement, de refaire des lieux. Virilio ne refuse pas le localisme ; sa définition de l’impérialisme contemporain, c’est l’abolition de la géographie. Sa définition de la lutte anti-impérialiste, c’est la défense de la géographie : il doit exister des lieux, où des hommes mettent en commun leur destin, et pour cette raison, « partagent leur vision latérale ». Refaire du sens, en somme, pour bâtir cette dissuasion civile, indépendante du pouvoir, c’est, d’abord, recréer des sujets collectifs.

Cette conclusion n’est évidemment pas originale. Mais Virilio a le mérite, au moins, de proposer une grille de lecture stimulante, de mettre en perspective ce projet. Quand on le lit sur les raves, dans lesquelles il voit une simulation d’intelligence collective enfin adaptée au règne de la vitesse, on se dit qu’il y a quelque chose à tirer de sa perception.

00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, paul virilio, peur |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 17 novembre 2010

Remembering René Guénon

Remembering René Guénon

Edouard RIX

Ex: http://www.counter-currents.com/

Translated by Greg Johnson

Editor’s Note:

This essay and the one that follows are presented in commemoration of René Guénon’s birth on November 15, 1886.

On January 7th, 1951, the Frenchman René Guénon, one of the principal representatives of Traditional thought in the 20th century, died in Cairo.

On January 7th, 1951, the Frenchman René Guénon, one of the principal representatives of Traditional thought in the 20th century, died in Cairo.

From Occultism to Esotericism

Guénon was born in Blois, on November 15, 1886, to a strongly Catholic family. In 1904, after a pilgrimage to Lourdes, he went to Paris to continue his education. A dawdler, he only obtained his license when he was 29, then at 32 he failed his aggregation in philosophy when his doctoral thesis, devoted to “A General Introduction to the Study of Hindu Doctrines,” was rejected.

Parallel to his studies, Guénon frequented, from his arrival in the capital, the occultist milieu, launching himself headlong into a series of affiliations and initiations. He entered the Hermetic School, was received into the Martinist Order, attended various occultist Masonic organizations, was initiated in the Tebah Lodge of the Grand Lodge of France. In 1908, he was secretary of Second Spiritualistic and Masonic Congress and became Sovereign Grand Commander of the Order of the Renovated Temple. At the age of 23, he was consecrated “bishop of Alexandria” of the Gnostic Church of France, under the name of Palingénius and became editor of La Gnose, “the monthly review devoted to the study of esoteric sciences.”

After several disappointing experiences in the occultist milieu, he turned to the East to find the right path, that of “initiatory Knowledge.” After being interested in Taoism, he was initiated in 1912 into Sufism, an Islamic initiatory current, without embracing the Islamic religion, as he would later explain to a correspondent. Having learned Chinese and Arabic, reading the original texts, he tried to work with initiates in each tradition.

While giving his own lessons and courses of philosophy, René Guénon wrote many articles for Catholic publications like the Revue universelle du Sacré-Cœur Regnabit and Traditionalist publications like the Le Voile d’Isis (Veil of Isis), which became Etudes traditionnelles. He also published books.

The Tradition Against the Modern World

In his Introduction to the Study of Hindu Doctrines (1921), and the Man and His Becoming According to the Vedanta (1925), he defined the criteria of universal traditional metaphysics. For Guénon, Tradition means the whole of “metaphysical” knowledge of order: it admits a variety of forms, while remaining one in its essence.

He insists on the idea, already formulated before him by Joseph de Maistre and Fabre d’ Olivet, of a primordial Tradition, which goes back to a supreme Center, the repository of all spiritual knowledge, which diffuses it by the means of “initiatory chains” present in the various religious paths. In Perspectives on Initiation (1946), he defended the need to attach oneself to a “chain,” to a “regular organization,” but hardly offers an alternative to those who refuse to defer, like him, to Muslim or Oriental ones. But in all fairness, he recognizes that in spite of its degeneration Freemasonry remains in theory a conduit of genuine initiation.

The most interesting aspect of Guénon’s work lies in his radical criticism of the modern world, to which he opposes the world of Tradition as a positive foil. According to him, traditional civilization,which was realized in the Orient as well as the West—India, Medieval Catholicism, Imperial China, the Islamic Caliphate—rests on metaphysical foundations. It is characterized by the recognition of an order higher than anything human and the authority of elites which draw from this transcendent plane the principles necessary to found an articulated social organization.

This rests on the division of society into four castes or functional classes: at the top representatives of spiritual authority, then a warlike aristocracy, a middle-class of the merchants and craftsmen, and finally the toiling masses. This concept of caste refers obviously to the Hindu, Indo-Aryan system, divided between the Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. In the same way, ancient Iran, Greece, and Rome also had somewhat analogous social organizations, which one finds, moreover, in the political doctrines of Plato. The ultimate revival of this system in the West was the feudal Middle Ages, the clergy corresponding to the Brahmins, the nobility to the Kshatriyas, the third estate with the Vaishyas, and the serfs with the Shudras.

The polar opposition of the world of the Tradition is held to be modern civilization, which is characterized by desacralization, ignorance of all that is higher than man, materialism, frenzied activity.

Two major books, The Crisis of the Modern World (1927) and The Reign of Quantity and the Signs of the Times (1946) contain the essence of this critique, to which one can add East and West (1924), which holds that the only remaining Traditional civilizations are in the East. This led Guénon to move to Cairo in 1930, where he took the identity of Sheik Abdel Wahid Yahia.

The Regression of the Castes

René Guénon was never politically active, although he moved in the Parisian circles of Action française, because he believed that “at present, there is no movement deserving one’s adherence.”

For him, we are at the end of a cycle, in the Kali Yuga or “Dark Age” of the ancient Hindu texts or Hesiod’s “Iron Age.” His interpretation of the course of History as decline, resolutely anti-Marxist and reactionary, rests on the idea of the “regression of the castes.” In quasi-mythical times, society is ruled by sacred Kings ruling by divine right selected from the first caste. This is followed by the reign of the warlike caste, secular monarchs, military chiefs, or lords of temporal justice, which comes about in Europe with the decline of great monarchies. Then comes rule by the third estate, the middle-class, aristocracy giving way to plutocracy. Finally comes rule by the last caste, the working class, which finds its logical conclusion in Communism and Sovietism.

The idea of the regression of the castes was taken up by Julius Evola in his masterpiece, Revolt Against the Modern World, published in 1934. Guénon, moreover, allowed the publication of his writings in the cultural page edited by Evola from 1934 to 1943 in the daily newspaper Il Regime Fascista.

Knowledge and Action

Although Evola is indebted to Guénon in many ways, they differ on one point: the relationship of spiritual authority and temporal power, i.e., priesthood and royalty. In its book Spiritual Authority and Temporal Power published in 1929, Guénon affirms the primacy of the priesthood over royalty. For him, the Brahmin is higher than the Kshatriya because knowledge is higher than action and the “metaphysical” domain higher than the “physical.” Even if the members of the sacerdotal caste no longer appear worthy of their function, the validity in principle of their superiority cannot be denied lest one risk the disintegration of the socio-political system. Evola, however, who thought that Western culture is rooted in a “tradition of warriors,” defends the opposite thesis, claiming that Guénon’s reasoning is marked by “brahmanico-sacerdotal point of view of an Oriental.”

Faithful to his nature as a Brahmin, as a sage, René Guénon was more a witness of the Tradition than an actor in his time, contrary to the Kshatriya, the warrior Julius Evola, the 20th century’s only true rebel against the modern world.

Source: “Un témoin de la Tradition: René Guénon,” http://www.voxnr.com/cc/ds_tradition/EpZpkZVVlAJuBArRHD.s...

00:05 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, tradition, traditionalisme, rené guénon |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 16 novembre 2010

The Primordial Tradition: A Tribute to Ananda Coomaraswamy

The Primordial Tradition:

A Tribute to Ananda Coomaraswamy

by Ranjit Fernando

Ex: http://www.freespeechproject.com/

Ananda Coomaraswamy once suggested that Buddhism has been so much admired in the West mainly for what it is not; and he said of Hinduism, that although it had been examined by European scholars for more than a century, a faithful account of it might well be given in the form of a categorical denial of most of the statements that have been made about it, alike by European scholars and by Indians trained in modern modes of thought.

Ananda Coomaraswamy once suggested that Buddhism has been so much admired in the West mainly for what it is not; and he said of Hinduism, that although it had been examined by European scholars for more than a century, a faithful account of it might well be given in the form of a categorical denial of most of the statements that have been made about it, alike by European scholars and by Indians trained in modern modes of thought.

In the same way, it could perhaps be said of Coomaraswamy himself, that he is admired in Lanka, as in India, almost entirely for what he was not, and that a true account of his ideas might well take the form of a denial of most of the statements made about him in the land of his birth.

Coomaraswamy has long been presented, both in India and in Lanka, as a patriot, a famous indologist and art historian, an eminent scholar and orientalist; it would be as well to examine the validity of these widely-held beliefs about a man who was undoubtedly one of the greatest figures of our time.

The subject matter of all Coomaraswamy's mature writings can be placed under one heading, namely, Tradition. The Tradition that he writes about has little to do with the current usage of this term to mean customs or social patterns that have prevailed for some time. Coomaraswamy's theme is the unchanging Primordial and Universal Tradition which, as he shows, was the source from which all the true religions of the present as well as the past came forth, and likewise the forms of all those societies which were molded by religion.

The particular aspect of Tradition which Coomaraswamy chose as his own specialty -- the one best suited to his own talents -- was, of course, the traditional view of art, now mainly associated with the East, but once universally accepted by East and West alike, as also by the civilizations of antiquity and, indeed, by those societies which we are pleased to call primitive. Coomaraswamy never tired of demonstrating that the traditional view of life and of art was always the universal and normal view until the Greeks of the so-called classical period first introduced a view of life and of art fundamentally at variance with the hitherto accepted view.

In his aversion to what has been called 'the Greek miracle', Coomaraswamy is at one with Plato whose attitude to the changes that were taking place in his time was, to say the least, one of the strongest disapproval. Coomaraswamy shows, as Plato did, that the view of life and of art invented and glorified by the Greeks, and subsequently adopted by the Romans was, in the context of the long history of mankind, an abnormal view, an aberration; and that although this view lost its hold on men's minds with the rise of Christendom in the Middle Ages, it was to re-establish itself with greater force at the Renaissance thus becoming responsible for the fundamental ills of the modem world.

In all traditional societies, quite apart from his ability to reason, man was always considered capable of going further and achieving direct, intuitive knowledge of absolute truth which, as the traditionalist writer, Gal Baton says, "carries with it an immediate certainty provided by no other kind of knowledge."

"In the modem world," he continues, "we think in terms of "intellectual progress", by which we mean a progress in the ideas which men formulate with regard to the nature of things; but, from the point of view of traditional knowledge, there can be no progress, except in so far as particular individuals advance from ignorance to reflected or rational know ledge, and from reason to direct intuitive knowledge which, we might add, by its nature cannot be defined, but which, nevertheless stands over and above all other forms of knowledge being nothing less than knowledge itself.

From a traditional point of view, the fault of the Greeks lay in their substitution of the rational faculty for the supra-rational as the highest faculty of man, and in the words of Coomaraswamy's distinguished colleague, Rene Guenon, "it almost seems as if the Greeks, at a moment when they were about to disappear from history, wished to avenge themselves for their incomprehension by imposing on a whole section of mankind the limitations of their own mental horizon." Since the Renaissance, as Baton points out, the modem world has, of course, gone much further than did the Greeks in the denial even of the possibility of a real knowledge which transcends the narrow limits of the individual mentality." Moreover, as we are all aware, that which, from a traditional point of view, appears to be a serious narrowing of horizons, is seen from our modem point of view as an unprecedented intellectual breakthrough!

While it is hardly possible in a brief summary, such as this, to further discuss the issues involved, we might usefully ponder on Plato's story of the subterranean cave where some men have been confined since childhood. These men are familiar only with the shadows cast by a fire upon the dark walls of the cave, which they have all the time to study, and about which they are most knowledgeable. They know nothing of the outside world and therefore do not believe in its existence.

Coomaraswamy, like Plato, would have us realize that we, too, are in darkness like these men, and that we would do well to seek the light of another world above by concerning ourselves with those things, which our ancestors knew and understood so well. He constantly points out, that modem or anti-traditional societies are shaped by the ideas men develop by their own powers of reasoning, there finally being as many sets of ideas as there are men; he also tries to show that traditional societies, on the other hand, were based on perennial ideas of quite another order -ideas of divine origin and revealed -- whereby all the aspects of a society were determined.

A recurrent theme in Coomaraswamy's writings was the traditional view of art. When referring to European art, he repeatedly stressed that Graeco-Roman art and Renaissance art, like all the more modern schools of European art, were of earthly inspiration and therefore of human origin like the philosophies that went with them, whereas traditional art, like traditional philosophy, was related to the metaphysical order and therefore religious in character and divine in origin.

We now see that in his earliest works such as the monumental Medieval Sinhalese Art, Coomaraswamy did not as yet fully understand the difference between these two contrasting points of view which were to form the basis of his later and more significant work; in his early writings, his profound understanding of the traditional arts of Greater India, as indeed his already considerable grasp of the true meaning of religion, was a little clouded with modernistic prejudice, the outcome, no doubt, of his early academic training in England which was of a kind that he had, even then, begun to despise. But later, following his association with the French metaphysician, Rene Guenon, Coomaraswamy's writings assumed the complete correctness of exposition and the great authority, which we associate with his most mature work.

Insofar as we are able to see that a universalist approach to the study of the world's religions, coupled with an understanding of the true meaning of Tradition, have, at the present time, a special importance for the modern world, we shall also see that two men, the Frenchman, Rene Guenon, and Sri Lanka's Ananda Coomaraswamy, stand out as the greatest thinkers of the first half of this century. A great gulf separates their thought from the thought of nearly all their contemporaries. The second half of this century has witnessed the emergence of a whole school founded on their pioneering work and on the Perennial Philosophy, a movement which has found acceptance in many parts of a confused and bewildered world.

It will now be apparent that, if we are to regard Coomaraswamy as an eminent orientalist and art historian, it must first be clearly understood that he stands apart from almost all those other scholars who can be similarly described, in that while they approach the life and art of traditional societies from a modern standpoint {which is both "skeptical and evolutionary", to use his own words), Coomaraswamy, like his few true colleagues and collaborators, takes the view that takes the view that Tradition can only be understood by a careful consideration of its own point of view however inconvenient this may be. Once this is realized, it would certainly be true, not only to say that Coomaraswamy was an eminent scholar but, as Marco Pallis has said, a prince among scholars.

Coomaraswamy saw that a feudal or hierarchical society based on metaphysical principles is essentially superior to the supposedly egalitarian systems held in such high esteem today. Like Plato, he maintained that democracy was one of the worst forms of government, nor did he view any other materialistic system with more favour. His enthusiasm for such institutions as caste and kingship was based, not on sentiment, but on a profound understanding of the vital relationship between spiritual authority and temporal power in society and government. He would hardly have approved of the road which India and Lanka have taken since achieving their so-called independence, although he would have regarded it as inevitable.

It is well known that, from the very beginning, Coomaraswamy deplored the influence of the West on Eastern peoples, and especially the consequences of British rule in Greater India. He has therefore been placed alongside those who in India and Lanka have been regarded as national leaders in the struggle for independence. But here again, a complete difference of approach separates Coomaraswamy from his contemporaries, for it was not imperialism or the domination of one people by another that he was concerned about, but rather the destruction of traditional societies by peoples who had abandoned sacred forms. It was what the British stood for and not the British that he detested; on the contrary, there is no doubt that he loved England because he knew another, older England which in form as well as spirit was so much like the oriental world he understood so well.

It would, in conclusion, be appropriate to quote the words of that highly respected English artist-philosopher, Eric Gill, who in his autobiography paid Coomaraswamy this great tribute:

"There was one person, to whose influence I am deeply grateful; I mean the philosopher and theologian, Ananda Coomaraswamy. Others have written the truth about life and religion and man's work. Others have written good clear English. Others have had the gift of witty exposition. Others have understood the metaphysics of Christianity and others have understood the metaphysics of Hinduism and Buddhism. Others have understood the true significance of erotic drawings and sculptures. Others have seen the relationships of the true and the good and the beautiful. Others have had apparently unlimited learning. Others have loved; others have been kind and generous. But I know of no one else in whom all these gifts and all these powers have been combined. I dare not confess myself his disciple; that would only embarrass him. I can only say that I believe that no other living writer has written the truth in matters of art and life and religion and piety with such wisdom and understanding."

00:05 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, tradition, tradition primordiale, traditionalisme, inde |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 15 novembre 2010

El neoliberalismo, la derecha y lo politico

El neoliberalismo, la derecha y lo político

Jéronimo MOLINA

Ex: http://www.galeon.com/razonespanola/

1. Aquello que con tanta impropiedad como intención se denomina «a la derecha» se ha convertido, como el socialismo utópico y el liberalismo político en el siglo XIX, en el chivo expiatorio de la política superideologizada que se impuso en Europa desde el fin de la I guerra mundial. Entre tanto, «la izquierda», como todo el mundo sabe, se ha erigido en administradora «urbi et orbe» de la culpa y la penitencia del hemisferio político rival. La izquierda, consecuentemente, ha devenido el patrón de la verdad política; así pues, imperando universalmente la opinión pública, su infalibilidad no puede tomarse a broma. Por otro lado, la retahíla de verdades establecidas y neoconceptos políticos alumbrados por el «siglo socialista» no tiene cuento.

1. Aquello que con tanta impropiedad como intención se denomina «a la derecha» se ha convertido, como el socialismo utópico y el liberalismo político en el siglo XIX, en el chivo expiatorio de la política superideologizada que se impuso en Europa desde el fin de la I guerra mundial. Entre tanto, «la izquierda», como todo el mundo sabe, se ha erigido en administradora «urbi et orbe» de la culpa y la penitencia del hemisferio político rival. La izquierda, consecuentemente, ha devenido el patrón de la verdad política; así pues, imperando universalmente la opinión pública, su infalibilidad no puede tomarse a broma. Por otro lado, la retahíla de verdades establecidas y neoconceptos políticos alumbrados por el «siglo socialista» no tiene cuento.

Removidas en su dignidad académica las disciplinas políticas polares (el Derecho político y la Filosofía política), caracterizadas por un rigor y una precisión terminológicas que hoy se nos antojan, al menos de momento, inigualables, el problema radical que atenaza al estudioso de la Ciencia política tiene una índole epistemológica, pues las palabras fallan en lo esencial y ni siquiera alcanzan, abusadas, a denunciar realidades. Agotado hasta la médula el lenguaje político de la época contemporánea, nadie que aspire a un mínimo rigor intelectual debe apearse del prejuicio de que «ya nada puede ser lo que parece». En esta actitud espiritual, dolorosamente escéptica por lo demás, descansa probablemente la más incomprendida de las mentalidades políticas, la del Reaccionario, que casi todo el mundo contrapone equívocamente al vicio del pensamiento político conocido como progresismo.

2. En las circunstancias actuales, configuradoras, como recordaba no hace mucho Dalmacio Negro, de una «época estúpida», lo último que se debe hacer, por tanto, es confiar en el sentido inmaculado de las palabras. Todas mienten, algunas incluso matan o, cuando menos, podrían inducir al suicidio colectivo, no ya de un partido o facción, sino de la «unidad política de un pueblo». Hay empero raras excepciones en la semántica política que curiosamente conducen al pensamiento hacia los dominios de la teología política (politische Theologie) cultivada por Carl Schmitt, Alvaro d'Ors y unos pocos más escritores europeos. Parece que en dicha instancia todavía conservan los conceptos su sentido. De la importancia radical de lo teológico político, reñida con la consideración que estos asuntos merecen de una opinión pública adocenada, pueden dar buena cuenta los esfuerzos del llamado republicanismo (Republicanism) para acabar con toda teología política, uno de cuyos postulados trascendentales es que todo poder humano es limitado, lo detente el Amigo del pueblo, el Moloch fiscal, la Administración social de la eurocracia de Bruselas o los guerreros filantrópicos neoyorquinos de la Organización de las Naciones Unidas. Este nuevo republicanismo, ideología cosmopolítica inspirada en el secularismo protestante adonde está llegando en arribada forzosa el socialismo académico, no tiene que ver únicamente con el problema de la forma de gobierno. Alrededor suyo, más bien, se ha urdido un complejo de insospechada potencia intelectual, un internacionalismo usufructuario de los viejos poderes indirectos, cuya fe se abarca con las reiterativas y, como recordaba Michel Villey, antijurídicas declaraciones universales y continentales de derechos humanos. Todo sea para arrumbar la teología política, reducto ultramínimo, junto al realismo y al liberalismo políticos tal vez, de la inteligencia política y la contención del poder. Ahora bien, este republicanismo cosmopolítico, que paradójicamente quiere moralizar una supuesta política desteologizada, no es otra cosa que una política teológica, íncubo famoso y despolitizador progeniado por Augusto Comte con más nobles intenciones.

3. A medida que el mito de la izquierda, el último de los grandes mitos de la vieja política, va desprendiéndose del oropel, los creyentes se ven en la tesitura de racionalizar míticamente el fracaso de su religión política secular. Una salida fácil, bendecida por casi todos, especialmente por los agraciados con alguna canonjía internacional, encuéntrase precisamente en el republicanismo mundial y pacifista, sombra ideológica de la globalización económica. Vergonzantes lectores del Librito Rojo y apóstatas venales de la acción directa predican ahora el amor fraternal en las altas esferas supraestatales y salvan de la opresión a los pueblos oprimidos, recordando a Occidente, una vez más, su obligación de «mourir pour Dantzig!». Estas actitudes pueden dar o acaso continuar el argumento de las vidas personales de los «intelectuales denunciantes», como llamaba Fernández-Carvajal a los «soixante huitards», mas resultan poca cosa para contribuir al sostenimiento de la paz y la armonía mundiales. Tal vez para equilibrar la balanza se ha postulado con grande alarde la «tercera vía», postrera enfermedad infantil del socialismo, como aconsejaría decir el cinismo de Lenin. Ahora bien, esta prestidigitante herejía política se había venido configurando a lo largo del siglo XX, aunque a saltos y como por aluvión. Pero no tiene porvenir esta huida del mito hacia el logos; otra cosa es que el intelectual, obligado por su magisterio, lo crea posible. Esta suerte de aventuras intelectuales termina habitualmente en la formación de ídolos.

Aunque de momento no lo parezca, a juzgar sobre todo por los artistas e intelectuales que marcan la pauta, la izquierda ha dejado ya de ser sujeto de la historia. ¿Cómo se explica, pues, su paradójica huida de los tópicos que constituyen su sustrato histórico? ¿A dónde emigra? ¿Alguien le ha encomendado a la izquierda por otro lado, la custodia de las fronteras de la tradición política europea? La respuesta conduce a la inteligencia de la autoelisión de la derecha.

Suena a paradoja, pero la huida mítico-política de la izquierda contemporánea parece tener como meta el realismo y el liberalismo políticos. Este proceso, iniciado hace casi treinta años con la aparición en Italia de los primeros schmittianos de izquierda, está llamado a marcar la política del primer tercio del siglo XXI. No cabe esperar que pueda ventilarse antes la cuestión de la herencia yacente de la política europea. Ahora bien, lo decisivo aquí, la variable independiente valdría decir, no es el derrotero que marque la izquierda, pues, arrastrada por la inercia, apenas tiene ya libertad de elección. Como en otras coyunturas históricas, heraldos de un tiempo nuevo, lo sustantivo o esencial tendrá que decidir sobre todo lo demás.

El horizonte de las empresas políticas del futuro se dibuja sobre las fronteras del Estado como forma política concreta de una época histórica. El «movimiento», la corrupción que tiraniza todos los asuntos humanos, liga a la «obra de arte» estatal con los avatares de las naciones, de las generaciones y, de manera especial, a los de la elite del poder. La virtud de sus miembros, la entereza de carácter, incluso el ojo clínico político determinan, como advirtió Pareto, el futuro de las instituciones políticas; a veces, como ha sucedido en España, también su pasado.

4. Precisamente, el cinismo sociológico paretiano -a una elite sucede otra elite, a un régimen otro régimen, etcétera- ayuda a comprender mejor la autoelisión de la derecha. La circulación de las elites coincide actualmente con el ocaso de la mentalidad político-ideológica, representada por el izquierdismo y el derechismo. En términos generales, la situación tiene algún parangón con la mutación de la mentalidad político-social, propia del siglo XIX. Entonces, las elites políticas e intelectuales, atenazadas por los remordimientos, evitaron, con muy pocas excepciones, tomar decisiones políticas. Llegó incluso a considerarse ofensivo el marbete «liberal», especialmente después de las miserables polémicas que entre 1870 y 1900 estigmatizaron el liberalismo económico. Son famosas las diatribas con que el socialista de cátedra Gustav Schmoller, factótum de la Universidad alemana, mortificó al pacífico profesor de economía vienés Karl Menger. Así pues, aunque los economistas se mantuvieron beligerantes -escuela de Bastiat y Molinari-, los hombres políticos del momento iniciaron transición al liberalismo social o socialliberalismo. La defección léxica estuvo acompañada de un gran vacío de poder, pues la elite europea había decidido no decidir; entre tanto, los aspirantes a la potestad, devenida res nullius. acostumbrados a desempeñar el papel de poder indirecto, que nada se juega y nada puede perder en el arbitrismo, creyeron que la política era sólo cuestión de buenas intenciones.

El mundo político adolece hoy de un vacío de poder semejante a aquel. La derecha, según es notorio, ha decidido suspender sine die toda decisión, mientras que la izquierda, jugando sus últimas bazas históricas, busca refugio en el plano de la «conciencia crítica de la sociedad». En cierto modo, Daniel Bell ya se ocupó de las consecuencias de este vacío de poder o «anarquía» en su famoso libro Sobre el agotamiento de las ideas políticas en los años cincuenta (1960). Al margen de su preocupación por la configuración de una «organización social que se corresponda con las nuevas formas de la tecnología», asunto entonces en boga, y, así mismo, con independencia de la reiterativa lectura de esta obra miscelánea en el sentido del anuncio del fin de las ideologías, Bell se aproximó a la realidad norteamericana de la izquierda para explicar su premonitorio fracaso. El movimiento socialista, del que dice que fue un sueño ilimitado, «no podía entrar en relación con los problemas específicos de la acción social en el mundo político del aquí y del ahora, del dar y tomar». La aparente ingenuidad de estas palabras condensa empero una verdad política: nada hay que sustituya al poder.

6. El florentinismo político de la izquierda, que en esto, como en otros asuntos, ha tenido grandes maestros, ha distinguido siempre, más o menos abiertamente, entre el poder de mando o poder político en sentido estricto, el poder de gestión o administrativo y el poder cultural, espiritual o indirecto. La derecha, en cambio, más preocupada por la cuestiones sustanciales y no de la mera administración táctica y estratégica de las bazas políticas, ha abordado el asunto del poder desde la óptica de la casuística jurídica política: legitimidad de origen y de ejercicio; reglas de derecho y reglas de aplicación del derecho; etcétera. La izquierda, además, ha sabido desarrollar una extraordinaria sensibilidad para detectar en cada momento la instancia decisiva y neutralizadora de las demás -pues el dominio sobre aquella siempre lleva implícito el usufructo indiscutido de la potestad-. De ahí que nunca haya perdido de vista desde los años 1950 lo que Julien Freund llamó «lo cultural».

En parte por azar, en parte por sentido de la política (ideológica), la izquierda europea más lúcida hace años que ha emprendido su peculiar reconversión a lo político, acaso para no quedarse fuera de la historia. Lo curioso es que este movimiento de la opinión se ha visto favorecido, cuando no alentado, por la «autoelisión de la derecha» o, dicho de otra manera, por la renuncia a lo político practicada sin motivo y contra natura por sus próceres.

La izquierda europea, depositaria del poder cultural y sabedora de la trascendencia del poder de mando, permítese abandonar o entregar magnánimamente a otros el poder de gestión o administrativo, si no hay más remedio y siempre pro tempore, naturalizando el espejismo de que ya no hay grandes decisiones políticas que adoptar. Resulta fascinante, por tanto, desde un punto de vista netamente político, el examen de lo que parece formalmente una repolitización de la izquierda, que en los próximos años, si bien a beneficio de inventario, podría culminar la apropiación intelectual del realismo y del liberalismo políticos, dejando al adversario -neoliberalismo, liberalismo económico, anarcocapitalismo- que se las vea en campo franco y a cuerpo descubierto con la «ciencia triste». Aflorarán entonces las consecuencias del abandono neoliberal de lo político.

Jerónimo Molina

00:10 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, théorie politique, sciences politiques, politologie, néolibéralisme, libéralisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 14 novembre 2010

Communal Freedom and Democracy

Adolf Gasser’s attempt of a conceptual clarification

by Dr phil René Roca, historian, Switzerland

Ex: http://www.currentconcerns.ch/