Que va donc faire Biden ?

Par Moon of Alabama

Il y a une semaine, j’ai écrit sur l’échec de la politique étrangère de Biden. En ce qui concerne l’accord nucléaire (JCPOA) avec l’Iran, j’ai fait cette remarque :

Pendant sa campagne, Biden avait promis de rejoindre l'accord nucléaire avec l'Iran.

Mais aucune action n'a suivi. Les pourparlers avec Téhéran ont commencé trop tard et

ont été remplis de nouvelles exigences que l'Iran ne peut accepter sans diminuer

ses défenses militaires.

L'arrogance de l'administration Biden est à son comble lorsqu'elle croit pouvoir

dicter ses conditions à Téhéran : ...

Ce n'est pas l'Iran qui a quitté l'accord JCPOA approuvé par l'ONU. Ce sont les

États-Unis qui ont quitté cet accord et ont réintroduit une campagne de sanctions

"pression maximale" contre l'Iran. L'Iran a déclaré qu'il était prêt à réduire

à nouveau son programme nucléaire dans les limites de l'accord JCPOA si les

États-Unis supprimaient toutes les sanctions. C'est l'administration Biden

qui refuse de le faire tout en formulant de nouvelles exigences. Il est évident

que cela ne fonctionnera pas. ...

Si les États-Unis ne reviennent pas dans l'accord JCPOA, sans autres conditions,

l'Iran finira par quitter l'accord et poursuivra son programme nucléaire comme

il l'entend. Ce serait l’échec total de la tactique dure choisie par Biden.

On peut se demander ce que l'administration Biden a prévu de faire lorsque

cela se produira.

L’administration Biden pense pouvoir renforcer les sanctions contre le commerce pétrolier entre l’Iran et la Chine :

La secrétaire d'État adjointe Wendy Sherman devait évoquer la perspective d'un

durcissement des sanctions américaines contre les entités chinoises qui importent

du pétrole iranien lors de sa rencontre avec le ministre chinois des Affaires

étrangères Wang Yi et d'autres responsables à Tianjin, en Chine, lundi 26 juillet,

si un accord sur le retour au pacte nucléaire ne pouvait être trouvé.

"Nous avons espéré pouvoir lever les sanctions" sur les secteurs énergétique et

bancaire iraniens, y compris sur les entités chinoises achetant du pétrole iranien,

si les États-Unis et l'Iran pouvaient se mettre d'accord sur un retour mutuel au

pacte nucléaire, a déclaré le diplomate américain. Mais "s'il n'y a pas de retour

au JCPOA... et si nous nous installons dans une longue période de non-retour au JCPOA",

nous examinerons d'abord notre politique d'application des sanctions, a-t-il ajouté.

Mais nous ne sommes plus en 2012. À l’époque, la Chine et la Russie avaient convenu avec les États-Unis de faire pression sur l’Iran. Cette pression a conduit à l’accord nucléaire. Mais aujourd’hui, la situation est bien différente. Ce sont les États-Unis qui ont quitté l’accord. L’Iran, la Chine et la Russie sont tous dans une position plus forte qu’il y a dix ans. Pourquoi ces deux derniers accepteraient-ils de soutenir la politique étrangère malveillante de Biden et les sanctions unilatérales des États-Unis contre l’Iran ?

L’ancien ambassadeur indien M. K. Bhadrakumar dresse un tableau similaire :

Les négociateurs américains ont négocié avec intransigeance à Vienne. Ils ont

sous-estimé la volonté de l'Iran de protéger ses intérêts fondamentaux. Ils ont

supposé qu'étant donné les difficultés économiques de l'Iran, ce dernier se

plierait en quatre pour obtenir la levée des sanctions. Et ils ont commencé

à dicter leurs termes et leurs conditions. ... Khamenei, qui a le dernier mot sur les questions d'État en Iran, a déclaré

mercredi dernier que Téhéran n'accepterait pas les demandes "obstinées" de

Washington dans les négociations nucléaires et a de nouveau rejeté catégoriquement

l'insertion de toute autre question dans l'accord. ...

Après avoir résisté à la "pression maximale" de Trump, Téhéran est aujourd'hui

dans une meilleure situation. La situation internationale joue également en sa

faveur. L'Iran a gagné en profondeur stratégique grâce à l'approfondissement de

son partenariat avec la Russie et la Chine. Il n'est désormais ni possible

d'"isoler" l'Iran ni prudent d'exercer l'option militaire à son encontre.

L’ancien diplomate britannique Alastair Crooke partage cet avis :

La récente liste d'obstacles sur la voie des négociations dressée par l'envoyé

de l'Iran auprès de l'AIEA ressemble en effet à un catalogue décourageant

d'objectifs versatiles des États-Unis et de l'UE : De la doctrine initiale

de "non-enrichissement de l'uranium" à une "sortie" moins d'un an plus tard,

et maintenant à cette même demande de seuil, plus la demande d’assurances que

l'Iran entrera immédiatement dans des discussions régionales et avec les

États-Unis sur ses missiles, avant tout retour au JCPOA. Une analyse post-mortem complète des erreurs qui ont conduit jusque-là se

fera plus tard. Pour l'instant, les responsables américains insistent sur

le fait que c'est l'Iran qui interprète mal la situation ; mais on peut

également affirmer que les États-Unis ont mal interprété l'évolution de

la situation stratégique dans la région - et même dans le monde - et la

mesure dans laquelle l'humeur du peuple iranien a évolué vers le point de

vue des principalistes, au cours des quatre dernières années. ... Dès lors, la menace américaine d'un consensus international contre l'Iran

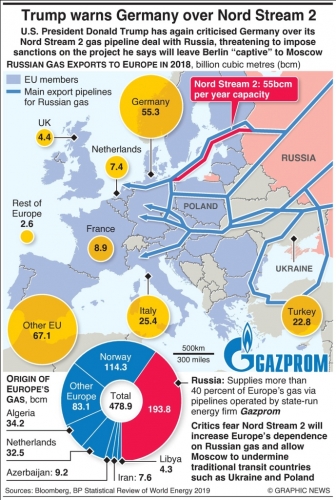

- semblable à celui de 2012 - est-elle plausible ? Consensus ... ? ... Washington n'a-t-il pas remarqué qu'il n'y en a pas : pas même pour

l'aspiration de Washington à empêcher la Russie d'amener son gaz en

Europe, via Nordstream 2 ? N'ont-ils pas remarqué la fracture dans la

politique mondiale ? Oui, l'Europe est veule et suivra les États-Unis,

quoi qu'il arrive, mais cela ne constitue pas un consensus mondial.

La tentative des États-Unis de faire pression sur l’Iran pour qu’il signe un accord plus strict que l’accord nucléaire que l’Iran avait accepté et que les États-Unis ont abandonné a échoué.

Si l’administration Biden ne revient pas sur ses exigences, l’accord nucléaire avec l’Iran sera mort. La pression intérieure pour « faire quelque chose » au sujet de la technologie nucléaire croissante de l’Iran augmentera alors.

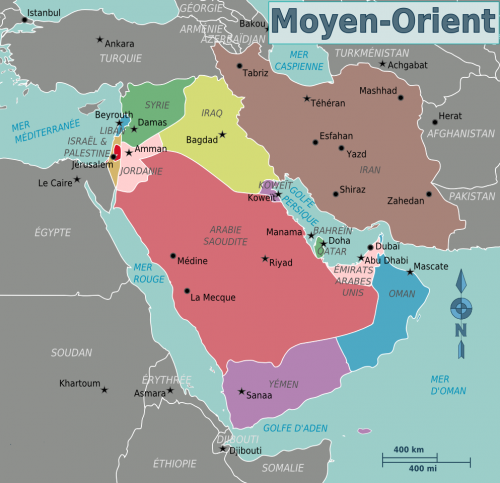

Mais il n’existe pas de consensus mondial pour sanctionner l’Iran. La Russie et la Chine résisteront à toute pression visant à soutenir ces sanctions et l’Iran n’aura aucune raison de changer ses habitudes. Il n’existe pas non plus d’option militaire. L’Iran dispose d’armes sérieuses qui peuvent atteindre n’importe quel coin du Moyen-Orient.

L’administration Biden a conduit sa politique iranienne dans une impasse. Le mur devant lequel elle se trouve est solide. Comment fera-t-elle pour reculer ?

Moon of Alabama

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

D'ailleurs, Andrius

D'ailleurs, Andrius