Observaciones preliminares

Al considerar los mecanismos mediante los que la política exterior de Estados Unidos se pone en práctica en el contexto de la educación, es necesario determinar de inmediato una taxonomía de trabajo.

La educación, en este caso, no es sólo un sistema de colegios, institutos y universidades, donde se preparan los jóvenes estadounidenses, sino también los programas gubernamentales para estudiantes internacionales, la enseñanza y la formación de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero, la concesión de subvenciones a través de la sociedad civil, la propagación masiva de los centros educativos y de investigación estadounidenses en otros países, y además, la coordinación entre organismos de las autoridades competentes. Estos se adaptan constantemente también a las nuevas condiciones en paralelo a la promoción de los valores e intereses que son considerados fundamentales para la cultura y la estructura del Estado norteamericano. También está la cultura popular, que es la mejor representada por la cinematografía de Hollywood.

En otras palabras, la educación está destinada a crear una imagen ideal de los Estados Unidos, tanto para el consumo interno como para el mundo exterior, independientemente de que se utilice como un activo atractivo o aterrador.

Estos aspectos se unifican e interconectan dentro de la política estadounidense en su conjunto, como se ejemplifica en la agenda oficial que está disponible en el Departamento de Estado y en el sitio web de la Casa Blanca.

La ideología en el sistema educativo de EE.UU.

En el centro de la doctrina educativa de Estados Unidos, en su manifestación, está la exclusividad y el elitismo de la ideología estadounidense tanto en un contexto histórico como en relación con el día de hoy. Esto está perfectamente representado en la declaración de Woodrow Wilson al Congreso de Estados Unidos el 2 de abril de 1917: "Hay principios norteamericanos, políticas norteamericanas. No debemos apoyarnos en ningún otro. Y también son los principios y las políticas de hombres y mujeres progresista de todas partes, de todas las naciones modernas, de toda comunidad ilustrada" [1].

En realidad, en este momento se presentó a la justificación para la intervención global en los asuntos de otros países, ya que, como Henry Kissinger comentó acertadamente: "El aspecto procesal del equilibrio de poder, su neutralidad en cuanto al mérito moral de las partes contendientes era, por lo tanto, inmoral, así como peligroso. No sólo era la democracia la mejor forma de gobierno, también era la única garantía para la paz permanente" [2].

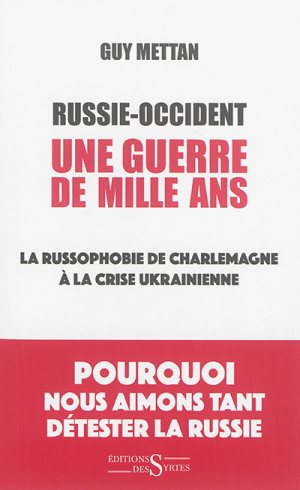

Además de la exclusividad, hay varias características de la ideología americana que penetran en el sistema educativo. Este "superioridad" de los EE.UU. se funda en una posición de moralidad histórica (la república constitucional) y desarrollo económico (el capitalismo); una oposición al económicamente inferior y moralmente decadente tipo de modelo económico "totalitario" y "colectivista"; y en oposición, en general, al derecho internacional (o la ONU) y las leyes que restringen a los EE.UU., subrayando esa promoción de la excepcionalidad estadounidense. También se basa en el orientalismo y la anglofilia, promoción del A5 + 1 como una "tribu" (Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Israel); y el miedo a lo eslavo, a Oriente Medio y a los países asiáticos (excepto a los japoneses). La "rusofobia" (y anteriormente el anticomunismo) y la islamofobia por razones de civilización; la legitimación de la hegemonía estadounidense como un luchador contra el totalitarismo (el comunismo, el fascismo) y el radicalismo islámico; y la legalidad de despliegue de militar estadounidense en cualquier parte del mundo para la "seguridad nacional", son otros motivos más sobre los que se fundamenta y se manifiesta la ideología estadounidense en la educación.

De hecho, la educación es una guerra de ideas. Pero, al mismo tiempo, el enemigo a menudo no se da cuenta de que está tomando parte en una confrontación. Además, la formación de instrumentos en la guerra de las ideas no tiene prácticamente ninguna alternativa como la de la escuela primaria o secundaria. A uno se le da la información que se presenta como la única versión correcta, y las notas y las pruebas se emiten por el propósito de que el alumno asimile ese material.

¿Qué es una guerra de ideas? Es un choque de visiones, conceptos e imágenes, y especialmente de su interpretación. La violencia física, en este caso puede ser mínima, ya que la guerra de las ideas está dirigida a objetivos políticos, sociales, culturales o económicos, pero de cualquier manera, tienen intención hostil o actos hostiles. La guerra de las ideas puede tomar muchas formas, pero se ha sugerido que la guerra de las ideas se divide en cuatro categorías generales: (a) debates intelectuales, (b) guerras ideológicas, (c) guerras por dogma religioso, y (d) campañas de publicidad. Todas ellas son esencialmente sobre el poder y la influencia, al igual que las guerras por el territorio y los recursos materiales, y sus apuestas puede ser muy altas [3]. A través de este tipo de guerras ideológicas, la sociedad estadounidense ha pasado su historia. Por lo tanto, este enfoque es bastante cercano a los propios estadounidenses.

A mediados del siglo XX, los intelectuales norteamericanos establecieron los fundamentos de la conducción de tales guerras en la política exterior a través de la noción del excepcionalismo norteamericano, que fue fundado mucho antes, comenzando con la idea de la frontera y el protestantismo anglicano. En el siglo XIX, sin embargo, adquirió un pronunciado tinte político.

El politólogo estadounidense Robert Strausz-Hupe, conocido por su trabajo en el proyecto secreto "M" creado por Roosevelt en 1941, dijo que nos enfrentamos a la creación de la imagen del enemigo mundial, que ha de ser presentado como un amigo. Los principales métodos de esta propaganda incluyen: (1) el uso selectivo de las declaraciones de doctrina y de propaganda enemiga como ilustraciones de una intencionalidad secreta; (2) atribuciones de coherencia y de diseño, siguiendo un plan preestablecido para la conquista del mundo, en la política exterior del enemigo; (3) demandas contradictorias respecto a que las creencias del enemigo son irracionales y diabólicas pero super-inteligentes y calculadas; y (4) un tono jeremíaco generalizado acerca de la necesidad de los EE.UU. para revelar la naturaleza "real" de la amenaza a la que se hace frente [4].

Estas técnicas se aplican en un contexto en el que parecen "naturales", como los imperativos de la política exterior de Estados Unidos y los intereses nacionales son flexibles. Si durante la Guerra Fría se presentó la amenaza del comunismo como una justificación suficiente, a continuación, después del colapso de la Unión Soviética, George Bush padre comenzó a redirigir el foco a la amenaza del tráfico de drogas. Después del 11S, se convirtió en una guerra global contra el terrorismo, que a menudo es utilizada como una justificación para hacer cumplir los intereses de Washington [5].

Cabe señalar que las autoridades estadounidenses han considerado la llamada guerra contra el terrorismo, lanzada en 2002, como una combinación de esfuerzos que involucra tanto elementos físicos como ideológicos, siendo el último factor más importante, teniendo incluso una importancia decisiva en comparación con la del primero. Este énfasis sugiere que los Estados Unidos se ve a sí mismo como un sujeto que apuesta por el segundo tipo, la guerra de las ideas, mientras que la fuerza física, es decir, los militares, desempeña un papel de apoyo.

La importancia de la guerra de las ideas se refleja en una serie de políticas nacionales de los Estados Unidos (seguridad, asuntos internos, defensa, etc.) que por lo general se actualizan cada cuatro o cinco años.

Los medios de comunicación juegan un papel importante en estas estrategias, ya que reproducen una representación virtual de la realidad. Es una forma simbiótica de la interacción estratégica, una combinación de poder blando y duro, conocida como poder inteligente. Como resultado, tenemos un marco dinámico y comprensivo del esquema que forma tanto las fronteras físicas, mentales y psicológicas como los límites de los grupos, las audiencias o las comunidades, que no son necesariamente conscientes de los efectos de esta estructura.

Por lo tanto, el espacio virtual de la información (al que diversas agencias estadounidenses prestan mucha atención) construye un marco contextual o, lo que puede llamarse el marco principal o "marco maestro", a través del engaño estratégico. El objetivo es reorientar al público objetivo o las masas críticas a través del proceso de conversión en formas que generan una dinámica en los movimientos sociales y de oposición fragmentados en los diferentes países, al servicio de de los intereses políticos de la hegemonía [6].

Anteriormente, el estratega militar británico Basil Henry Liddell Hart llamó a esto "acción indirecta", y Hans Morgenthau describió este fenómeno como "imperialismo cultural".

Los programas educativos de los Estados Unidos son los más adecuados para una política de este tipo, y, más recientemente, en relación con la posibilidad de estudiar en el extranjero o el "aprendizaje a distancia", se promueven vigorosamente.

El Programa Nacional de Educación

En primer lugar, vamos a echar un vistazo de cerca a la política interna de EE.UU. [7]

En primer lugar, el establishment norteamericano utiliza la educación para promover la ideología liberal. El sistema educativo se presenta como una parte de la sociedad en general, que reinterpreta las lecciones ideológicas, incluyendo sus aspectos económicos y sociales.

De hecho, el adoctrinamiento en los Estados Unidos comienza en la edad preescolar, en la guardería, a la edad de 3, 4 y 5 años de edad.

El sistema se basa en 1) las excepciones, que son numerosas; 2) los procesos suaves, en los cuales se crean los individuos liberales de una sociedad liberal, ya que el núcleo interno de la ideología liberal se encuentra en el centro de la conciencia, por no decir en la conciencia social de Estados Unidos. Todos estos factores se reflejan en los programas escolares, las normas, los libros de texto, los enfoques de los maestros, y se basan en un enfoque de "sentido común" hacia la educación y la actitud general hacia la escolarización.

A la edad preescolar y en la escuela primaria (de 6 a 12 años), se practican dos métodos principales liberales en la educación en los Estados Unidos. Dado que los niños estadounidenses tienen diferentes maestros para cada clase, y, debido a que durante la transición de una clase a otra los niños a menudo están en constante cambio, estos métodos en cierta medida se mezclan.

Se ha practicado durante mucho tiempo la idea de los primeros conceptos de la pedagogía y de la infancia de la izquierda posmoderna, donde se elogia al mismo nivel cualquier resultado producto de la creatividad y del progreso de los niños, como la falta de resultados o avances. Por lo tanto, al final, todos los resultados son iguales, y el enfoque se basa en la autoestima.

Los defensores de estas ideas llegaron a ser conocidos como el movimiento de la autoestima. Esta tendencia encuentra sus fundamentos en el libro de Nathaniel Brandon, publicado en 1969, llamado “Psychology of self-esteem” ["Psicología de la autoestima"]. En la década de 1980, las ideas de Brandon se convirtieron en la tendencia dominante en la pedagogía de los Estados Unidos, que se considera un elemento fundamental del liberalismo. La Asamblea del Estado de California, por ejemplo, creó incluso un grupo para la autoestima en las escuelas. Aunque la concepción global del éxito sea antisocial en el paradigma liberal, es poco adecuada a las necesidades humanas básicas a un nivel emocional, psicológico, social o espiritual. Por lo tanto, se ve reforzada por el segundo método, modificada por la necesidad de mantener la autoestima durante los "años formativos de la infancia", ya que presta un potencial psicológico para el éxito en el trabajo, la carrera y la vida.

Cabe señalarse que California ha actuado tradicionalmente como uno de los sitios principales para los experimentos liberales estadounidenses. El sistema de educación general conocido como K-12, fue probado inicialmente en este estado. La reforma de salud, que recibió el nombre de Obama-care, también se puso en marcha en California.

Como puede verse, la moda de la "autoestima" en la educación recientemente ha llegado a ser popular en muchos países, lo que indica la aparición de ciertas ideas pedagógicas norteamericanas en diferentes sociedades.

El segundo método liberal, más antiguo y más estrechamente asociado con América Central, se centra en el trabajo y en la disciplina como las claves del éxito. Las clases más bajas son más patriotas y están más ligadas al concepto local de virtud cívica. Pero, al mismo tiempo, el énfasis se pòne en el individuo como elemento principal del "éxito". Las clases medias y altas son más individualistas y están más orientadas hacia los negocios, con un enfoque del éxito, incluso si éste se produce a expensas del bienestar de la población en general (es, de hecho, antisocial). Tal desprecio por el resto de la sociedad se asocia con la idea de que el paradigma liberal se basa en la realidad en un juego de suma cero en la economía.

Además, el imperativo común de la educación en Estados Unidos es el anti-intelectualismo. Para los niños mayores y los adolescentes, la introducción del paradigma liberal puede rastrearse más claramente volviendo al punto de vista ideológico basado en trabajos específicos de algunos de los autores del modernismo clásico. Estos incluyen, por regla general: Maquiavelo, Hobbes, Rousseau y Locke, y con frecuencia Bentham y Mill. Los epicúreos ingleses se les enseña brevemente en las universidades (con edades entre los 18-22 años de edad), junto con los fundadores de la Constitución de Estados Unidos. Marx y Nietzsche se presentan como filósofos de la Europa continental, muy influyentes e importantes de leer, pero siguiendo un errónea e incorrecto modelo "totalitario" de Europa (el comunismo y el fascismo).

Por lo tanto, las mentes de los estudiantes son adoctrinadas con una fórmula que afirma que la Europa continental dio lugar a proyectos totalitarios y dictatoriales, mientras que Gran Bretaña y los Estados Unidos están relacionados con las ideas del liberalismo y la libertad.

Por supuesto, para la continuidad del personal que trabaja en la introducción de las ideas norteamericanas en el exterior, se utilizan famosas universidades de Estados Unidos. El U.S Diplomacy Center funciona a través del Departamento de Estado.

Una serie de conocidos politólogos son también profesores de liderazgo en instituciones educativas estadounidenses que trabajan intensamente en la implantación de esta matriz ideológica en la mente del estudiante.

La educación y la Política Exterior

Mientras tanto, desde la década de 1960, la experiencia de Estados Unidos ha empezado a extenderse a otros países. En Europa, el primer país que pasó por la americanización fue Finlandia. El sistema de la escuela primaria de Finlandia (Peruskoulu, de 1-9 clases) fue toamdo del modelo estadounidense de áreas sociales (es decir, desfavorecidas), donde el estadounidense promedio no envía a educar a sus hijos. Este sistema fue introducido por los políticos finlandeses de izquierda del Partido Comunista, el Partido Socialdemócrata, el Partido de los Trabajadores y otros (todas estos partidos son en sí mismos anti-intelectuales y estaban en contra de los enfoques académicos eruditos). Es significativo que los sistemas de clasificación que alaban la alta calidad de la educación finlandesa como "la mejor del mundo" los realiza una agencia estadounidense a través del presupuesto de Finlandia.

En general, la ideología liberal progresista, cosmopolita, en la educación refuerza los siguientes temas de la política exterior:

1) la uniformidad de los derechos legales y morales alrededor del mundo;

2) la uniformidad de las necesidades de las personas;

3) la idea de que Estados Unidos se basa fundamentalmente en buenas ideas, pero que simplemente cometió muchos errores e injusticias (la guerra contra los nativos americanos y mexicanos, la esclavitud, las leyes de Jim Crow, el macartismo, el imperialismo -Vietnam, etc.);

4) la percepción de que Estados Unidos es un "proceso", es decir, que la democracia es un proceso que comprende sus propios errores del pasado y se permite legalmente enseñar al resto del mundo cómo solucionar los problemas;

5) la idea de que Estados Unidos, como potencia mundial, y teniendo en cuenta los cuatro primeros puntos, tiene la doctrina R2R, la "responsabilidad de proteger" los derechos humanos o cualquier otra cosa en todo el mundo usando la fuerza militar;

6) la supuesta legalidad de la hegemonía estadounidense, ya que los EE.UU. supuestamente actúa en nombre de los "derechos humanos" a través de la ONU y las ONG que también contribuyen activamente a la creación de las leyes internacionales de acuerdo con los intereses de los Estados Unidos.

El papel del Departamento de Estado de los EE.UU.

El Departamento de Estado de Estados Unidos llevó a cabo directamente una serie de programas científicos y educativos en la segunda mitad del siglo XX.

En general, su objetivo es la constante formación y la preparación de las futuras élites potencialmente leales entre los jóvenes de otros países. Algunas iniciativas tienen dos características: los estudiantes estadounidenses van al extranjero, y los jóvenes de otros países vienen a los Estados Unidos.

El ejemplo más famoso de este tipo es el programa Fulbright, que fue creado por iniciativa del senador William Fulbright en 1946. Dentro de este marco, se conceden anualmente ocho mil becas a los estadounidenses que viajan al extranjero, así como para los estudiantes extranjeros que llegan a los Estados Unidos. Este programa opera en 160 países. Es interesante seguir la preferencia geográfica de las iniciativas del programa Fulbright. En la década de 1990, se dirigía a los países post-soviéticos, pero en los últimos años el enfoque cambió a Oriente Medio y Asia Central. Recientemente, se lanzó la iniciativa del Ártico, lo que muestra claramente el contexto geopolítico del programa.

Entre las más destacadas iniciativas internacionales del Departamento de Estado están el Alumni Program, el Global Youth Issues, y el EducationUSA, que comenzó la iniciativa llamada "LGBTI CAMPUS LIFE". El trabajo dentro de este marco apunta a la creación de un "pool" de estudiantes de diferentes países en el mundo que se identifican como homosexuales. El moderador del programa es el director del Centro de Recursos LGBT de la Universidad George Washington.

Aquí podemos recordar las ideas de Saul Alinsky en su libros Rules for Radicals [8], donde dice que "la ética debe ser flexible". La ex secretario de Estado estadounidense, Hillary Clinton, a menudo cita a Alinsky, así como el actual presidente Barack Obama, quien por primera vez dijo que uno de los imperativos de la política exterior de Estados Unidos es la protección de los derechos de las minorías sexuales de todo el mundo.

Tales programas y éste en particular también gozan de una amplia difusión en todo tipo de cursos de formación de activistas políticos que se celebran en los Estados Unidos o en el territorio de sus aliados. Hay reuniones y seminarios especiales para los ciberdisidentes, por ejemplo, cuyas actividades están dirigidas principalmente a trabajar en Internet. Por regla general, este tipo de formación tiene como objetivo preparar a las personas para llevar a cabo golpes de Estado, también llamadas "revoluciones de color".

Aplicación en bloque

Además del "poder blando", los servicios de seguridad y los militares, como un bloque, son utilizados activamente en el módulo educativo para sus propios fines.

Hubo casos en que estudiantes Fulbright y voluntarios del Peace Corp, ciudadanos estadounidenses, fueron solicitados por la Embajada de Estados Unidos para espiar y enviar la información adquirida de nuevo a la embajada [9].

En 2005, la Ley de Inteligencia proporcionó 4 millones de dólares para el Programa de Estudios de Inteligencia Pat Roberts, un programa piloto conocido como PRISP. Debe su nombre al presidente del Senado y miembro del Comité Selecto de Inteligencia, Pat Roberts. La esencia de este programa consistió en preparar estudiantes para una carrera en los servicios de seguridad. Al cabo de dos años, se les dio becas de 50.000 dólares, y tuvieron que completar al menos una pasantía de verano en la CIA o en cualquier otra agencia [10]. El programa se llevó a cabo en secreto. Nadie sabía los nombres de los estudiantes, y por lo menos 100 jóvenes de las diversas universidades de Estados Unidos ya se han integrado en los servicios de inteligencia. Naturalmente, todos los recién llegados se sumergieron en la cultura corporativa de la CIA, que es conocida por su desconfianza y por la búsqueda de enemigos internos y externos.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos, así como otras agencias de seguridad, trabajan activamente en una serie de programas educativos. Esto no sólo se aplica a la mejora continua de tales sistemas y métodos, sino también a trabajar con aliados y en las relaciones entre civiles y militares. En 2015, el principal fondo donante que trabajar con los gobiernos extranjeros, USAID, publicó un nuevo memorándum que declararó que las organizaciones no gubernamentales deben interactuar con las estructuras del Pentágono. Esto se manifiesta en la militarización del conocimiento estadounidense que trabaja a través de las relaciones internacionales. En general, la cultura militar de Estados Unidos puede ser descrita por la analogía de la buena oveja que debe ser protegida de los lobos malos, y alguien debe llevar a cabo esta función. Especial atención se presta por parte de la comunidad militar a las operaciones psicológicas y de convicción ideológica.

En cuanto a las reclamaciones estadounidenses relativas a ser el centro científico del mundo, el Science Citation Index California es un ejemplo demostrativo. Siendo publicado requiere avances en su escala científica en la mayoría de los países. Además, hay otros índices varios que tienen una naturaleza política distinta, pero que se utilizan comúnmente como estadísticas objetivas. La mayoría de estos índices son cercanos a los centros de análisis de los EE.UU., así como a centros universitarios. Estos incluyen el índice global de centros de reflexión [o "think tank" (de la Universidad de Pensilvania), el índice de estados frágiles y fallidos (de la Carnegie Endowment for International Peace y a revista Foreign Policy), y el índice de seguridad nuclear (Nuclear Threat Initiative), etc.

Teniendo en cuenta todos estos componentes que en conjunto representan un conglomerado integral y en red de los distintos departamentos y organismos sintetizados en la cultura estratégica nacional estadounidense, podemos decir que actualmente no existe un gobierno que sea capaz de resistir de manera efectiva al "poder blando" estadounidense proyectado a través de los proyectos educativos. No obstante, la consolidación de los esfuerzos de aquellos países que abogan por un orden mundial multipolar en esta esfera es absolutamente necesario.

[1] Wilson, Woodrow. Mensaje al Congreso, Abril 2,1917.

[2] Kissinger, Henry. World Order, Penguin books, 2014, P. 149.

[3][3] Antulio J. Echevarria II, Wars of Ideas and The War of Ideas. Strategic Studies Institute, June 2008.

[4] Andrew Crampton, Gearoid o Tuathail. Intellectuals, institutions and ideology: the case of Robert Strausz-Hupk and ‘American geopolitics’// Political Geography, Vol. 15,N o. 617, pp. 533-555, 1996.

[5] Ver más en: Savin L. New Means Waging War. How does America build the Empite? S.-Petersburg. 2016.

[6] Amr G.E. Sabet. Geopolitics of Deception: Media, Framing, and War by Other Means. ECSSR, 2014.

[7] Agradezco a Joaquín Flores, de Fort Russ por sus importantes observaciones acerca de la política de la educación doméstica en EE.UU.

[8] Saul Alinsky. Rules for Radicals. A Practical Primer for Realistic Radicals. Random House, Inc., New York, 1971.

[9] http:? //abcnews.go.com/Blotter/story id = 4262036 & page = 1

[10] http: //www.democracynow.org/2005/8/3/the_intelligence_university...

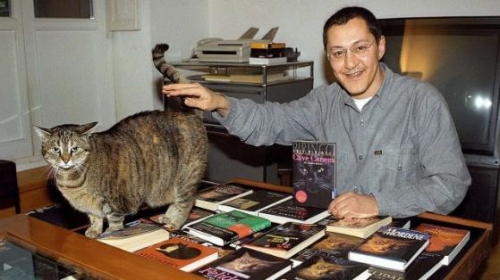

Pirincçi: Ich bin als Künstler aus dem deutschen Kulturleben ausgelöscht und ausradiert worden. Meine Bücher werden nicht mehr verkauft und sogar aus Bibliotheken verbannt, selbst meine Katzenkrimis. Da hat sich kaum einer daran gestört. Im Gegenteil: Die meisten haben das auch noch beklatscht. Böhmermann dagegen wird glimpflich davonkommen. Er wird ein paar tausend Euro Strafe wegen Beleidigung zahlen müssen, aber dann als heldenhafter Künstler in die Geschichte eingehen. Mir hat man dagegen die Existenz zerstört. Aber ich bin ja auch kein Linker. Da ist das dann ok.

Pirincçi: Ich bin als Künstler aus dem deutschen Kulturleben ausgelöscht und ausradiert worden. Meine Bücher werden nicht mehr verkauft und sogar aus Bibliotheken verbannt, selbst meine Katzenkrimis. Da hat sich kaum einer daran gestört. Im Gegenteil: Die meisten haben das auch noch beklatscht. Böhmermann dagegen wird glimpflich davonkommen. Er wird ein paar tausend Euro Strafe wegen Beleidigung zahlen müssen, aber dann als heldenhafter Künstler in die Geschichte eingehen. Mir hat man dagegen die Existenz zerstört. Aber ich bin ja auch kein Linker. Da ist das dann ok.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

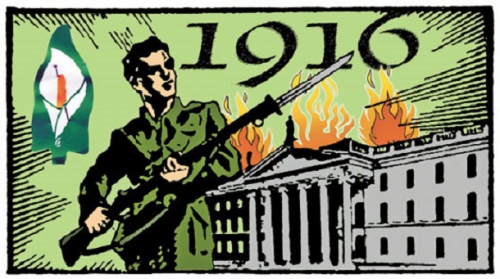

Digg Dieses Jahr begeht Irland den

Dieses Jahr begeht Irland den

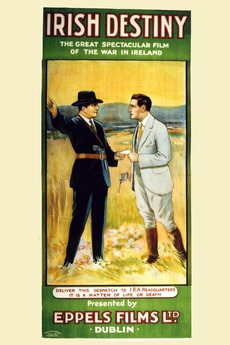

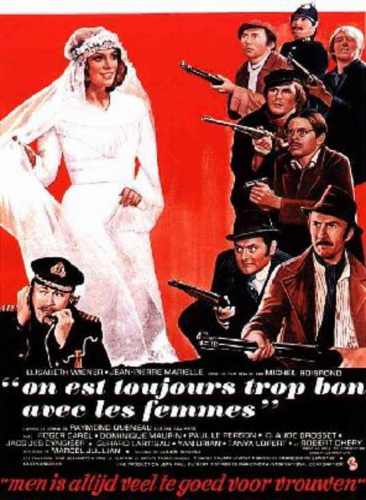

En 1919, la lutte pour l'indépendance de l'Irlande vient de débuter. Les sombres Black and Tans poursuivent inlassablement les rebelles indépendantistes. Le petit village de Clonmore est l'un des théâtres d'opération. Volontaire républicain, Denis O'Hara apprend au cours de la descente que la police investira le lieu d'une réunion secrète, qui doit se tenir non loin de Dublin, afin de discuter des actions à mener. Afin de déjouer l'arrestation de chacun, O'Hara tente de prévenir ses camarades mais est touché par une balle etbbientôt appréhendé. Son arrestation le fait échouer dans sa tentative. O'Hara est emprisonné à Kildare. Sans nouvelle du jeune homme, la famille du prisonnier le croit mort. Sa mère perd la vue sous le choc de la nouvelle tandis que sa fiancée Moira est enlevée par Gilbert Beecher, traitre acquis aux loyalistes. Le jeune O'Hara parvient néanmoins à s'échapper et regagner son village...

En 1919, la lutte pour l'indépendance de l'Irlande vient de débuter. Les sombres Black and Tans poursuivent inlassablement les rebelles indépendantistes. Le petit village de Clonmore est l'un des théâtres d'opération. Volontaire républicain, Denis O'Hara apprend au cours de la descente que la police investira le lieu d'une réunion secrète, qui doit se tenir non loin de Dublin, afin de discuter des actions à mener. Afin de déjouer l'arrestation de chacun, O'Hara tente de prévenir ses camarades mais est touché par une balle etbbientôt appréhendé. Son arrestation le fait échouer dans sa tentative. O'Hara est emprisonné à Kildare. Sans nouvelle du jeune homme, la famille du prisonnier le croit mort. Sa mère perd la vue sous le choc de la nouvelle tandis que sa fiancée Moira est enlevée par Gilbert Beecher, traitre acquis aux loyalistes. Le jeune O'Hara parvient néanmoins à s'échapper et regagner son village... Dublin en 1903, Michael O'Brien est capturé. L'activiste indépendantiste est suspecté d'un attentat meurtrier sur des policiers de Sa Majesté. La justice condamne le jeune O'Brien à mort après une parodie de procès. Pendant sa détention, sa fiancée enceinte Maeve Fleming le visite en prison et obtient l'autorisation de l'épouser avant qu'il ne soit pendu. O'Brien lui remet une croix d'argent qu'arborent les nationalistes irlandais et sur laquelle sont gravés les mots "Ma vie" et "Irlande". Puisse cette croix revenir un jour au fils qu'O'Brien ne verra jamais... 1921, O'Brien n'aura effectivement jamais connu son fils qui passe cette année-là son baccalauréat dans un collège anglais. Sa condition de fils d'un rebelle lui a imposé une éducation spécifique par l'occupant sous la férule de Sir George Baverly qui veut en faire un parfait Britannique. Ainsi sont éduqués les mauvais Irlandais comme Michael Jr. Il se peut qu'il en faille plus qu'un conditionnement sous haute surveillance pour transformer un fils de rebelle en fidèle sujet de la Couronne...

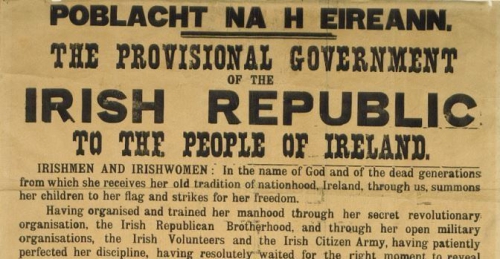

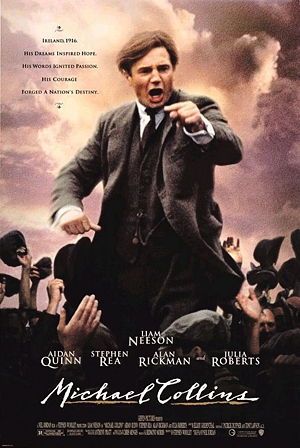

Dublin en 1903, Michael O'Brien est capturé. L'activiste indépendantiste est suspecté d'un attentat meurtrier sur des policiers de Sa Majesté. La justice condamne le jeune O'Brien à mort après une parodie de procès. Pendant sa détention, sa fiancée enceinte Maeve Fleming le visite en prison et obtient l'autorisation de l'épouser avant qu'il ne soit pendu. O'Brien lui remet une croix d'argent qu'arborent les nationalistes irlandais et sur laquelle sont gravés les mots "Ma vie" et "Irlande". Puisse cette croix revenir un jour au fils qu'O'Brien ne verra jamais... 1921, O'Brien n'aura effectivement jamais connu son fils qui passe cette année-là son baccalauréat dans un collège anglais. Sa condition de fils d'un rebelle lui a imposé une éducation spécifique par l'occupant sous la férule de Sir George Baverly qui veut en faire un parfait Britannique. Ainsi sont éduqués les mauvais Irlandais comme Michael Jr. Il se peut qu'il en faille plus qu'un conditionnement sous haute surveillance pour transformer un fils de rebelle en fidèle sujet de la Couronne... Pâques 1916, l'atmosphère est lourde dans la cité dublinoise. Chacun sent bien que des événements vont se produire. Si la rébellion d'une poignée d'insoumis irlandais éclate bien, l'issue des combats ne laisse aucun doute tant la supériorité technique des troupes anglaises est remarquable. Nombre de patriotes irlandais sont tués dans les combats. Beaucoup d'autres sont arrêtés, tel Eamon De Valera, président du Sinn Fein. On fusille des prisonniers parmi lesquels le révolutionnaire national-syndicaliste Connolly. L'insurrection est noyée dans le sang et provoque une détermination infaillible chez les survivants. Parmi les jeunes insurgés à avoir échappé à la mort, Michael Collins se jure que 1916 constituera le dernier échec des indépendantistes. Face à un ennemi supérieur en armes, la surprise doit-elle prévaloir. Aussi, la priorité est-elle l'élimination des espions. Avec l'aide de son fidèle ami Harry Boland et l'appui d'un informateur anglais, Collins devient le héraut républicain, entreprend la neutralisation des traitres et prépare une véritable stratégie de harcèlement militaire qui porte ses fruits. Le traité de 1921 accorde l'indépendance à la majeure partie de l'île. L'Ulster reste sous domination britannique, faisant se déchirer la famille républicaine...

Pâques 1916, l'atmosphère est lourde dans la cité dublinoise. Chacun sent bien que des événements vont se produire. Si la rébellion d'une poignée d'insoumis irlandais éclate bien, l'issue des combats ne laisse aucun doute tant la supériorité technique des troupes anglaises est remarquable. Nombre de patriotes irlandais sont tués dans les combats. Beaucoup d'autres sont arrêtés, tel Eamon De Valera, président du Sinn Fein. On fusille des prisonniers parmi lesquels le révolutionnaire national-syndicaliste Connolly. L'insurrection est noyée dans le sang et provoque une détermination infaillible chez les survivants. Parmi les jeunes insurgés à avoir échappé à la mort, Michael Collins se jure que 1916 constituera le dernier échec des indépendantistes. Face à un ennemi supérieur en armes, la surprise doit-elle prévaloir. Aussi, la priorité est-elle l'élimination des espions. Avec l'aide de son fidèle ami Harry Boland et l'appui d'un informateur anglais, Collins devient le héraut républicain, entreprend la neutralisation des traitres et prépare une véritable stratégie de harcèlement militaire qui porte ses fruits. Le traité de 1921 accorde l'indépendance à la majeure partie de l'île. L'Ulster reste sous domination britannique, faisant se déchirer la famille républicaine...

Pâques 1916 en Irlande. Les troubles agitent Dublin. L'insurrection..., Nora Clitheroe aimerait s'en tenir la plus éloignée possible. Mais voilà..., son époux Jack vient d'être nommé par le général Connolly commandant d'une unité. L'époux doit prendre immédiatement ses fonctions. Les dirigeants du Sinn Fein viennent de proclamer l'indépendance. Une indicible peur envahit l'épouse lorsqu'elle apprend que l'homme qu'elle aime éperdument reçoit l'ordre d'investir le bâtiment des Postes. Les rebelles possèdent l'avantage de la surprise et se battent vaillamment. Mais les nombreuses forces loyalistes écrasent sans difficultés la hardiesse des volontaires irlandais. Poursuivi sur les toits de la cité, Jack peine à retrouver Nora tout en continuant de tirer ses cartouches. Son amour pour Nora ne le fera guère abandonner la lutte armée...

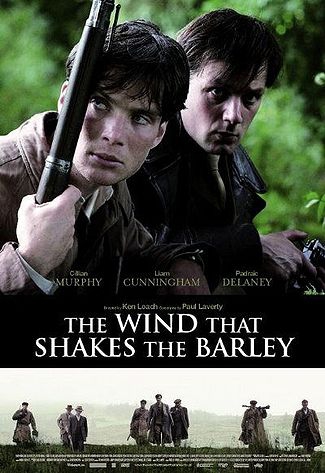

Pâques 1916 en Irlande. Les troubles agitent Dublin. L'insurrection..., Nora Clitheroe aimerait s'en tenir la plus éloignée possible. Mais voilà..., son époux Jack vient d'être nommé par le général Connolly commandant d'une unité. L'époux doit prendre immédiatement ses fonctions. Les dirigeants du Sinn Fein viennent de proclamer l'indépendance. Une indicible peur envahit l'épouse lorsqu'elle apprend que l'homme qu'elle aime éperdument reçoit l'ordre d'investir le bâtiment des Postes. Les rebelles possèdent l'avantage de la surprise et se battent vaillamment. Mais les nombreuses forces loyalistes écrasent sans difficultés la hardiesse des volontaires irlandais. Poursuivi sur les toits de la cité, Jack peine à retrouver Nora tout en continuant de tirer ses cartouches. Son amour pour Nora ne le fera guère abandonner la lutte armée... Les années 1920 en Irlande. Des bateaux entiers déversent leur flot de Black and Tans pour mâter les rebelles qui poursuivent la lutte pour l'indépendance après l'échec de l'insurrection de Pâques 1916. Les exactions sont nombreuses et la répression britannique impitoyable. A l'issue d'un match de hurling dans le comté de Cork, Damien O'Donovan voit son ami Micheál Ó Súilleabháin sommairement exécuté sous ses yeux. Malgré quelques hésitations, Damien plaque la jeune carrière de médecin qu'il devait débuter dans l'un des plus prestigieux hôpitaux londoniens pour rejoindre son frère Teddy, commandant de la brigade locale de l'I.R.A. Dans tous les comtés, des paysans rejoignent les rangs des volontaires républicains et bouter l'Anglais hors de l'île. Au prix de leur sang, et d'indicibles tourments, les volontaires de l'I.R.A. changeront le cours de l'Histoire...

Les années 1920 en Irlande. Des bateaux entiers déversent leur flot de Black and Tans pour mâter les rebelles qui poursuivent la lutte pour l'indépendance après l'échec de l'insurrection de Pâques 1916. Les exactions sont nombreuses et la répression britannique impitoyable. A l'issue d'un match de hurling dans le comté de Cork, Damien O'Donovan voit son ami Micheál Ó Súilleabháin sommairement exécuté sous ses yeux. Malgré quelques hésitations, Damien plaque la jeune carrière de médecin qu'il devait débuter dans l'un des plus prestigieux hôpitaux londoniens pour rejoindre son frère Teddy, commandant de la brigade locale de l'I.R.A. Dans tous les comtés, des paysans rejoignent les rangs des volontaires républicains et bouter l'Anglais hors de l'île. Au prix de leur sang, et d'indicibles tourments, les volontaires de l'I.R.A. changeront le cours de l'Histoire...

Le satiriste allemand Jan Böhmermann (photos) avait, lors d’une émission diffusée par la chaîne publique ZDF-neo, traité le président turc de pédophile et de zoophile. Ankara exige à présent que des poursuites pénales soient engagées contre le comédien.

Le satiriste allemand Jan Böhmermann (photos) avait, lors d’une émission diffusée par la chaîne publique ZDF-neo, traité le président turc de pédophile et de zoophile. Ankara exige à présent que des poursuites pénales soient engagées contre le comédien.

Qu’il est dur d’être païen ! Ou plus exactement « néo-païen ». Qu’est-ce que cela peut bien dire d’ailleurs « néo-païen » ? Peut-on être culturellement et/ou cultuellement « néo-païen » ? Et surtout à quoi cela peut-il « servir » d’être ou de se proclamer du paganisme en général ?

Qu’il est dur d’être païen ! Ou plus exactement « néo-païen ». Qu’est-ce que cela peut bien dire d’ailleurs « néo-païen » ? Peut-on être culturellement et/ou cultuellement « néo-païen » ? Et surtout à quoi cela peut-il « servir » d’être ou de se proclamer du paganisme en général ? Dans cet essai paru en 2002 dans le premier volume de la revue TYR : Myth – Culture – Tradition, Collin Cleary expose la théorie de base de ce qui deviendra son système de pensée. En premier lieu, une mise au point salutaire quant au concept de « l’ouverture aux dieux » s’impose. En effet cette dernière est le plus souvent biaisée, faisant même office de simulacre car envisagée uniquement d’un point de vue moderne, c’est-à-dire, dans ce cas précis, rationaliste, alors que « l’ouverture au divin est rendue possible par un point de vue plus fondamental : l’ouverture à l’être des choses elles-mêmes », soit un parti pris heideggerien . La compréhension du divin passe donc belle et bien par une ouverture, mais une ouverture au sensible, véritablement naturelle pour les hommes, et non pas par une ouverture rationnelle. On comprend ainsi que c’est notre fermeture qui n’est pas naturelle. Le premier pas vers une réouverture consiste en un « changement radical dans notre manière de nous orienter vis-à-vis des êtres, et ceci doit commencer par une critique radicale et impitoyable de tous les aspects de notre monde moderne. »

Dans cet essai paru en 2002 dans le premier volume de la revue TYR : Myth – Culture – Tradition, Collin Cleary expose la théorie de base de ce qui deviendra son système de pensée. En premier lieu, une mise au point salutaire quant au concept de « l’ouverture aux dieux » s’impose. En effet cette dernière est le plus souvent biaisée, faisant même office de simulacre car envisagée uniquement d’un point de vue moderne, c’est-à-dire, dans ce cas précis, rationaliste, alors que « l’ouverture au divin est rendue possible par un point de vue plus fondamental : l’ouverture à l’être des choses elles-mêmes », soit un parti pris heideggerien . La compréhension du divin passe donc belle et bien par une ouverture, mais une ouverture au sensible, véritablement naturelle pour les hommes, et non pas par une ouverture rationnelle. On comprend ainsi que c’est notre fermeture qui n’est pas naturelle. Le premier pas vers une réouverture consiste en un « changement radical dans notre manière de nous orienter vis-à-vis des êtres, et ceci doit commencer par une critique radicale et impitoyable de tous les aspects de notre monde moderne. » Ce second essai qui, à l’instar du premier, fut publié dans la revue TYR : Myth – Culture – Tradition est une continuation de Connaitre les dieux ; texte pionnier dans la démarche spirituelle de Cleary et faisant également office de « mindset ». Après un bref rappel des causes de notre « fermeture aux dieux » (« pour les modernes, la nature n’a essentiellement pas d’Être : elle attend que les humains lui confèrent une identité » et « en nous fermant à l’être de la nature, nous nous fermons simultanément à l’être des dieux. ») l’auteur rentre dans le vif en exprimant sa thèse : « notre émerveillement devant l’être de choses particulières est l’intuition d’un dieu, ou d’un être divin. »

Ce second essai qui, à l’instar du premier, fut publié dans la revue TYR : Myth – Culture – Tradition est une continuation de Connaitre les dieux ; texte pionnier dans la démarche spirituelle de Cleary et faisant également office de « mindset ». Après un bref rappel des causes de notre « fermeture aux dieux » (« pour les modernes, la nature n’a essentiellement pas d’Être : elle attend que les humains lui confèrent une identité » et « en nous fermant à l’être de la nature, nous nous fermons simultanément à l’être des dieux. ») l’auteur rentre dans le vif en exprimant sa thèse : « notre émerveillement devant l’être de choses particulières est l’intuition d’un dieu, ou d’un être divin. » Pour Alain de Benoist les dieux seraient des créations humaines dont le substantif consisterait en des valeurs anthropomorphisées, ce qui confirmerait la thèse d’un humanisme athée d’essence nietzschéenne et paganisant. Là se situe la divergence première entre Alain de Benoist et Collin Cleary : « Sa position est fondamentalement athée ; la mienne théiste ». D’où un questionnement légitime quant à la notion objective de vérité (religieuse), et encore une fois l’auteur de Comment peut-on être païen ?, au même titre que Nietzche, se complait dans un relativisme moral qui « découle de son engagement en faveur d’un relativisme général concernant la vérité en tant que telle ». « Là se trouve le problème-clé avec l’approche de Benoist concernant la vérité et les valeurs : il a simplement accepté la prémisse du monothéisme, selon laquelle le seul standard d’objectivité devrait se trouver à l’extérieur du monde. Rejetant l’idée qu’il existe un tel standard transcendant, il en tire la conclusion que l’objectivité est donc impossible ». Et en conclusion « le relativisme de Benoist concernant la vérité et les valeurs semble être tout à fait étranger au paganisme » si bien que « ces difficultés philosophiques avec cette position sont très graves, et probablement insurmontables ».

Pour Alain de Benoist les dieux seraient des créations humaines dont le substantif consisterait en des valeurs anthropomorphisées, ce qui confirmerait la thèse d’un humanisme athée d’essence nietzschéenne et paganisant. Là se situe la divergence première entre Alain de Benoist et Collin Cleary : « Sa position est fondamentalement athée ; la mienne théiste ». D’où un questionnement légitime quant à la notion objective de vérité (religieuse), et encore une fois l’auteur de Comment peut-on être païen ?, au même titre que Nietzche, se complait dans un relativisme moral qui « découle de son engagement en faveur d’un relativisme général concernant la vérité en tant que telle ». « Là se trouve le problème-clé avec l’approche de Benoist concernant la vérité et les valeurs : il a simplement accepté la prémisse du monothéisme, selon laquelle le seul standard d’objectivité devrait se trouver à l’extérieur du monde. Rejetant l’idée qu’il existe un tel standard transcendant, il en tire la conclusion que l’objectivité est donc impossible ». Et en conclusion « le relativisme de Benoist concernant la vérité et les valeurs semble être tout à fait étranger au paganisme » si bien que « ces difficultés philosophiques avec cette position sont très graves, et probablement insurmontables ».

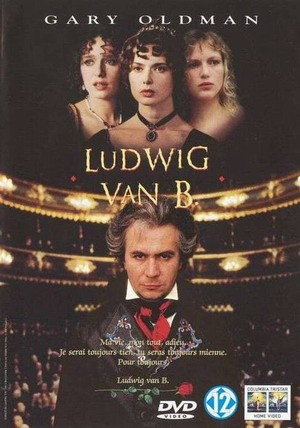

26 mars 1827, le grand Beethoven meurt à Vienne. Son secrétaire et homme de confiance Anton Schindler s'apprête à régler la succession du maître lorsqu'il découvre un testament annulant et remplaçant les actes précédents. Dans ce nouveau manuscrit, le musicien exprime sa volonté de léguer tous ses biens et sa fortune à son Immortelle bien-aimée. Malgré la vive opposition de la famille du compositeur, Schindler part à la recherche de la muse qui se cache derrière cette mystérieuse identité. La comtesse Giuliana Guicciardi, Joanna et la comtesse Anna Maria Erdody, chaque femme qui a partagé la vie de Beethoven évoque ses souvenirs avec le génie allemand...

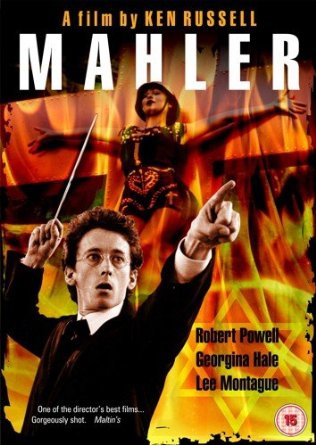

26 mars 1827, le grand Beethoven meurt à Vienne. Son secrétaire et homme de confiance Anton Schindler s'apprête à régler la succession du maître lorsqu'il découvre un testament annulant et remplaçant les actes précédents. Dans ce nouveau manuscrit, le musicien exprime sa volonté de léguer tous ses biens et sa fortune à son Immortelle bien-aimée. Malgré la vive opposition de la famille du compositeur, Schindler part à la recherche de la muse qui se cache derrière cette mystérieuse identité. La comtesse Giuliana Guicciardi, Joanna et la comtesse Anna Maria Erdody, chaque femme qui a partagé la vie de Beethoven évoque ses souvenirs avec le génie allemand... 1911, Gustav Mahler rentre de voyage et regagne Vienne. Rongé par la maladie, le compositeur autrichien ignore encore qu'il ne lui reste plus que quelques jours à vivre ici-bas. Sombrant dans une profonde mélancolie, Mahler se remémore, au cours de son voyage, les étapes importantes de sa vie parfois fantasmée. De religion juive, l'enfance de Mahler s'est heurtée au fort antisémitisme de la société viennoise qui contraint une future conversion au Christianisme, seule possibilité de faciliter son ascension et la direction de l'orchestre de Vienne. Les drames familiaux ont également forgé la vie de l'apostat. La violence de son père à l'encontre de sa mère, le suicide de son frère et la mort prématurée de la fille qu'il eut avec Alma, son épouse, sont autant d'évènements qui constituent de douloureuses cicatrices...

1911, Gustav Mahler rentre de voyage et regagne Vienne. Rongé par la maladie, le compositeur autrichien ignore encore qu'il ne lui reste plus que quelques jours à vivre ici-bas. Sombrant dans une profonde mélancolie, Mahler se remémore, au cours de son voyage, les étapes importantes de sa vie parfois fantasmée. De religion juive, l'enfance de Mahler s'est heurtée au fort antisémitisme de la société viennoise qui contraint une future conversion au Christianisme, seule possibilité de faciliter son ascension et la direction de l'orchestre de Vienne. Les drames familiaux ont également forgé la vie de l'apostat. La violence de son père à l'encontre de sa mère, le suicide de son frère et la mort prématurée de la fille qu'il eut avec Alma, son épouse, sont autant d'évènements qui constituent de douloureuses cicatrices...

L'année 1801, Beethoven tombe fou amoureux à Vienne d'une jeune et jolie italienne, la comtesse Guicciardi qui compte parmi ses élèves attentives. La comtesse deviendra sa muse bien qu'elle ne ressen pour lui qu'une grande amitié, empreinte d'une forte admiration. L'élève italienne annonce son vœu de mariage avec le comte Gallenberg. Profondément meurtri, le compositeur s'enfuit tandis que l'orage se déchaîne. Lé génie se rend compte que la surdité le gagne. Thérèse de Brunswick, cousine de la comtesse, prend bientôt la place de Giulietadans le cœur éploré de Beethoven. Sans aucune concertation machiavélique, Giulieta se rend compte de l'échec inévitable de son mariage et entreprend de se rapprocher de son mentor tandis que Thérèse devine la nature inextinguible des sentiments de Beethoven envers la comtesse. Thérèse aussi ne demeurera qu'une amie et Beethoven un génie solitaire...

L'année 1801, Beethoven tombe fou amoureux à Vienne d'une jeune et jolie italienne, la comtesse Guicciardi qui compte parmi ses élèves attentives. La comtesse deviendra sa muse bien qu'elle ne ressen pour lui qu'une grande amitié, empreinte d'une forte admiration. L'élève italienne annonce son vœu de mariage avec le comte Gallenberg. Profondément meurtri, le compositeur s'enfuit tandis que l'orage se déchaîne. Lé génie se rend compte que la surdité le gagne. Thérèse de Brunswick, cousine de la comtesse, prend bientôt la place de Giulietadans le cœur éploré de Beethoven. Sans aucune concertation machiavélique, Giulieta se rend compte de l'échec inévitable de son mariage et entreprend de se rapprocher de son mentor tandis que Thérèse devine la nature inextinguible des sentiments de Beethoven envers la comtesse. Thérèse aussi ne demeurera qu'une amie et Beethoven un génie solitaire...

INNENPOLITISCHES / GESELLSCHAFT / VERGANGENHEITSPOLITIK

INNENPOLITISCHES / GESELLSCHAFT / VERGANGENHEITSPOLITIK LINKE / KAMPF GEGEN RECHTS / ANTIFASCHISMUS / RECHTE

LINKE / KAMPF GEGEN RECHTS / ANTIFASCHISMUS / RECHTE