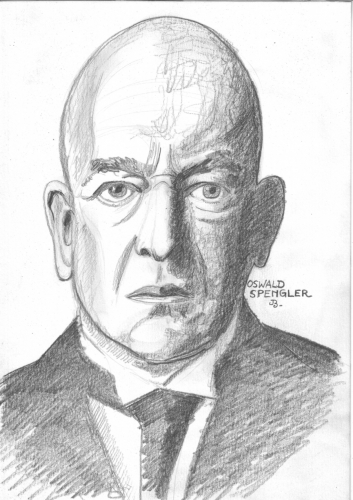

The rivalry between the USA and Russia is something more than geopolitics or economics. These are reflections of antithetical worldviews of a spiritual character. The German conservative historian-philosopher Oswald Spengler, who wrote of the morphology of cultures as having organic life-cycles, in his epochal book The Decline of The West had much to say about Russia that is too easily mistaken as being of a Russophobic nature. That is not the case, and Spengler wrote of Russia in similar terms to that of the ‘Slavophils’. Spengler, Dostoyevski, Berdyaev, and Solzhenistyn have much of relevance to say in analyzing the conflict between the USA and Russia. Considering the differences as fundamentally ‘spiritual’ explains why this conflict will continue and why the optimism among Western political circles at the prospect of a compliant Russia, fully integrated into the ‘world community’, was so short-lived.

Of the religious character of this confrontation, an American analyst, Paul Coyer, has written:

Amidst the geopolitical confrontation between Vladimir Putin’s Russia and the US and its allies, little attention has been paid to the role played by religion either as a shaper of Russian domestic politics or as a means of understanding Putin’s international actions. The role of religion has long tended to get short thrift in the study of statecraft (although it has been experiencing a bit of a renaissance of late), yet nowhere has it played a more prominent role—and perhaps nowhere has its importance been more unrecognized—than in its role in supporting the Russian state and Russia’s current place in world affairs.[1]

Russia’s ‘Soul’

Russia’s ‘Soul’

Spengler regarded Russians as formed by the vastness of the land-plain, as innately antagonistic to the Machine, as rooted in the soil, irrepressibly peasant, religious, and ‘primitive’. Without a wider understanding of Spengler’s philosophy, it appears that he was a Slavophobe. However, when Spengler wrote of these Russian characteristics, he was referring to the Russians as a still youthful people in contrast to the senile West. Hence the ‘primitive’ Russian is not synonymous with ‘primitivity’ as popularly understood at that time in regard to ‘primitive’ tribal peoples. Nor was it to be confounded with the Hitlerite perception of the ‘primitive Slav’ incapable of building his own State.

To Spengler, the ‘primitive peasant’ is the wellspring from which a people draws its healthiest elements during its epochs of cultural vigor. Agriculture is the foundation of a High Culture, enabling stable communities to diversify labor into specialization from which Civilization proceeds.

However, according to Spengler, each people has its own soul, a conception derived from the German Idealism of Herder, Fichte et al. A High Culture reflects that soul, whether in its mathematics, music, architecture; both in the arts and the physical sciences. The Russian soul is not the same as the Western Faustian, as Spengler called it, the ‘Magian’ of the Arabian civilization, or the Classical of the Hellenes and Romans. The Western Culture that was imposed on Russia by Peter the Great, what Spengler called Petrinism, is a veneer.

Spengler stated that the Russian soul is ‘the plain without limit’.[2] The Russian soul expresses its own type of infinity, albeit not that of the Westerner’s Faustian soul, which becomes enslaved by its own technics at the end of its life-cycle.[3] (Although it could be argued that Sovietism enslaved man to machine, a Spenglerian would cite this as an example of Petrinism). However, Civilizations follow their life’s course, and one cannot see Spengler’s descriptions as moral judgements but as observations. The finale for Western Civilization according to Spengler cannot be to create further great forms of art and music, which belong to the youthful or ‘spring’ epoch of a civilization, but to dominate the world under a technocratic-military dispensation, before declining into oblivion like prior world civilizations. While Spengler saw this as the fulfilment of the Western Civilization, the form it has assumed since World War II has been under U.S. dispensation and is quite different from what might have been assumed under European imperialism.

It is after this Western decline—which now means U.S. decline—that Spengler alluded to the next world civilization being Russian.

According to Spengler, Russian Orthodox architecture does not represent the infinity towards space that is symbolized by the Western high culture’s Gothic Cathedral spire, nor the enclosed space of the Mosque of the Magian Culture,[4] but the impression of sitting upon a horizon. Spengler considered that this Russian architecture is ‘not yet a style, only the promise of a style that will awaken when the real Russian religion awakens’.[5] Spengler was writing of the Russian culture as an outsider, and by his own reckoning must have realized the limitations of that. It is therefore useful to compare his thoughts on Russia with those of Russians of note.

Nikolai Berdyaev in The Russian Idea affirms what Spengler describes:

There is that in the Russian soul which corresponds to the immensity, the vagueness, the infinitude of the Russian land, spiritual geography corresponds with physical. In the Russian soul there is a sort of immensity, a vagueness, a predilection for the infinite, such as is suggested by the great plain of Russia.[6]

The connections between family, nation, birth, unity and motherland are reflected in the Russian language:

род [rod]: family, kind, sort, genus

родина [ródina]: homeland, motherland

родители [rodíteli]: parents

родить [rodít’]: to give birth

роднить [rodnít’]: to unite, bring together

родовой [rodovói]: ancestral, tribal

родство [rodstvó]: kinship

Western-liberalism, rationalism, even the most strenuous efforts of Bolshevik dialectal materialism, have so far not been able to permanently destroy, but at most repress, these conceptions—conscious or unconscious—of what it is to be ‘Russian’. Spengler, as will be seen, even during the early period of Russian Bolshevism, already predicted that even this would take on a different, even antithetical form, to the Petrine import of Marxism. It was soon that the USSR was again paying homage to Holy Mother Russia rather than the international proletariat, much to Trotsky’s lament.

‘Russian Socialism’, Not Marxism

‘Russian Socialism’, Not Marxism

Of the Russian soul, the ego/vanity of the Western culture-man is missing; the persona seeks impersonal growth in service, ‘in the brother-world of the plain’. Orthodox Christianity condemns the ‘I’ as ‘sin’.[7]

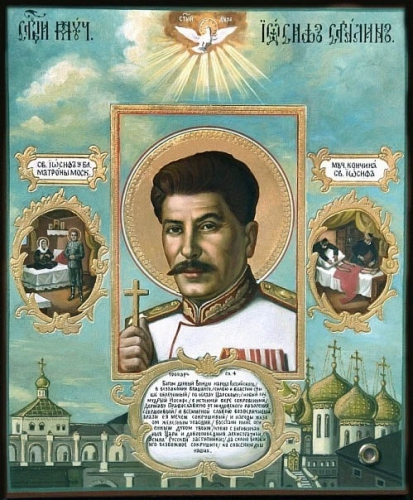

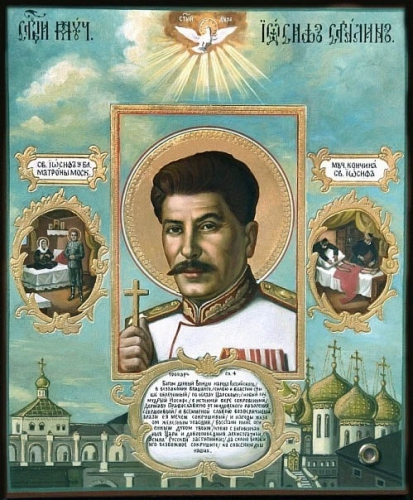

The Russian concept of ‘we’ rather than ‘I’, and of impersonal service to the expanse of one’s land, implies another form socialism to that of Marxism. It is perhaps in this sense that Stalinism proceeded along lines often antithetical to the Bolshevism envisaged by Trotsky, et al.[8] A recent comment by an American visitor to Russia, Barbara J. Brothers, as part of a scientific delegation, states something akin to Spengler’s observation:

The Russians have a sense of connectedness to themselves and to other human beings that is just not a part of American reality. It isn’t that competitiveness does not exist; it is just that there always seems to be more consideration and respect for others in any given situation.[9]

Of the Russian traditional ethos, intrinsically antithetical to Western individualism, including that of property relations, Berdyaev wrote:

Of all peoples in the world the Russians have the community spirit; in the highest degree the Russian way of life and Russian manners, are of that kind. Russian hospitality is an indication of this sense of community.[10]

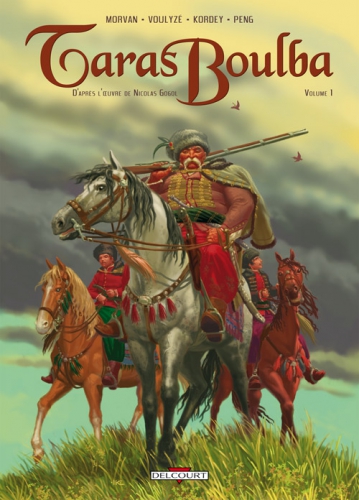

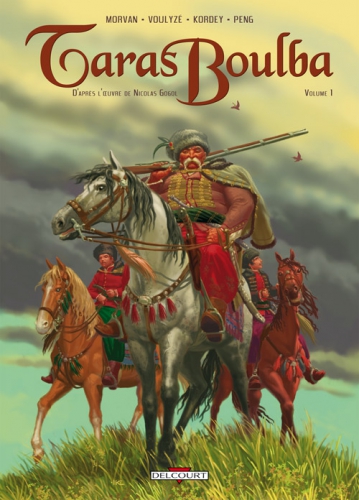

Taras Bulba

Russian National Literature starting from the 1840s began to consciously express the Russian soul. Firstly Nikolai Vasilievich Gogol’s Taras Bulba, which along with the poetry of Pushkin, founded a Russian literary tradition; that is to say, truly Russian, and distinct from the previous literature based on German, French, and English. John Cournos states of this in his introduction to Taras Bulba:

The spoken word, born of the people, gave soul and wing to literature; only by coming to earth, the native earth, was it enabled to soar. Coming up from Little Russia, the Ukraine, with Cossack blood in his veins, Gogol injected his own healthy virus into an effete body, blew his own virile spirit, the spirit of his race, into its nostrils, and gave the Russian novel its direction to this very day.

Taras Bulba is a tale on the formation of the Cossack folk. In this folk-formation the outer enemy plays a crucial role. The Russian has been formed largely as the result of battling over centuries with Tartars, Muslims and Mongols.[11]

Their society and nationality were defined by religiosity, as was the West’s by Gothic Christianity during its ‘Spring’ epoch, in Spenglerian terms. The newcomer to a Setch, or permanent village, was greeted by the Chief as a Christian and as a warrior: ‘Welcome! Do you believe in Christ?’ —‘I do’, replied the new-comer. ‘And do you believe in the Holy Trinity?’— ‘I do’.—‘And do you go to church?’—‘I do.’ ‘Now cross yourself’.[12]

Gogol depicts the scorn in which trade is held, and when commerce has entered among Russians, rather than being confined to non-Russians associated with trade, it is regarded as a symptom of decadence:

I know that baseness has now made its way into our land. Men care only to have their ricks of grain and hay, and their droves of horses, and that their mead may be safe in their cellars; they adopt, the devil only knows what Mussulman customs. They speak scornfully with their tongues. They care not to speak their real thoughts with their own countrymen. They sell their own things to their own comrades, like soulless creatures in the market-place…. . Let them know what brotherhood means on Russian soil![13]

Here we might see a Russian socialism that is, so far from being the dialectical materialism offered by Marx, the mystic we-feeling forged by the vastness of the plains and the imperative for brotherhood above economics, imposed by that landscape. Russia’s feeling of world-mission has its own form of messianism whether expressed through Christian Orthodoxy or the non-Marxian form of ‘world revolution’ under Stalin, or both in combination, as suggested by the later rapport between Stalinism and the Church from 1943 with the creation of the Council for Russian Orthodox Church Affairs.[14] In both senses, and even in the embryonic forms taking place under Putin, Russia is conscious of a world-mission, expressed today as Russia’s role in forging a multipolar world, with Russia as being pivotal in resisting unipolarism.

Commerce is the concern of foreigners, and the intrusions bring with them the corruption of the Russian soul and culture in general: in speech, social interaction, servility, undermining Russian ‘brotherhood’, the Russian ‘we’ feeling that Spengler described.[15]

The Cossack brotherhood is portrayed by Gogol as the formative process in the building up of the Russian people. This process is not one of biology but of spirit, even transcending the family bond. Spengler treated the matter of race as that of soul rather than of zoology.[16] To Spengler, landscape was crucial in determining what becomes ‘race’, and the duration of families grouped in a particular landscape—including nomads who have a defined range of wandering—form ‘a character of duration’, which was Spengler’s definition of ‘race’.[17] Gogol describes this ‘race’ forming process among the Russians. So far from being an aggressive race nationalism it is an expanding mystic brotherhood under God:

The father loves his children, the mother loves her children, the children love their father and mother; but this is not like that, brothers. The wild beast also loves its young. But a man can be related only by similarity of mind and not of blood. There have been brotherhoods in other lands, but never any such brotherhoods as on our Russian soil.[18]

The Russian soul is born in suffering. The Russian accepts the fate of life in service to God and to his Motherland. Russia and Faith are inseparable. When the elderly warrior Bovdug is mortally struck by a Turkish bullet, his final words are exhortations on the nobility of suffering, after which his spirit soars to join his ancestors.[19] The mystique of death and suffering for the Motherland is described in the death of Tarus Bulba when he is captured and executed, his final words being ones of resurrection:

‘Wait, the time will come when ye shall learn what the orthodox Russian faith is! Already the people scent it far and near. A czar shall arise from Russian soil, and there shall not be a power in the world which shall not submit to him!’[20]

Petrinism

A dichotomy has existed for centuries, starting with Peter the Great, of attempts to impose a Western veneer over Russia. This is called Petrinism. The resistance of those attempts is what Spengler called ‘Old Russia’.[21] Berdyaev wrote: ‘Russia is a complete section of the world, a colossal East-West. It unites two worlds, and within the Russian soul two principles are always engaged in strife—the Eastern and the Western’.[22]

With the orientation of Russian policy towards the West, ‘Old Russia’ was ‘forced into a false and artificial history’.[23] Spengler wrote that Russia had become dominated by Late Western culture:

Late-period arts and sciences, enlightenment, social ethics, the materialism of world-cities, were introduced, although in this pre-cultural time religion was the only language in which man understood himself and the world.[24]

‘The first condition of emancipation for the Russian soul’, wrote Ivan Sergyeyevich Aksakov, founder of the anti-Petrinist ‘Slavophil’ group, in 1863 to Dostoyevski, ‘is that it should hate Petersburg with all this might and all its soul’. Moscow is holy, Petersburg satanic. A widespread popular legend presents Peter the Great as Antichrist.

‘The first condition of emancipation for the Russian soul’, wrote Ivan Sergyeyevich Aksakov, founder of the anti-Petrinist ‘Slavophil’ group, in 1863 to Dostoyevski, ‘is that it should hate Petersburg with all this might and all its soul’. Moscow is holy, Petersburg satanic. A widespread popular legend presents Peter the Great as Antichrist.

The hatred of the ‘West’ and of ‘Europe’ is the hatred for a Civilization that had already reached an advanced state of decay into materialism and sought to impose its primacy by cultural subversion rather than by combat, with its City-based and money-based outlook, ‘poisoning the unborn culture in the womb of the land’.[25] Russia was still a land where there were no bourgeoisie and no true class system, but only lord and peasant, a view confirmed by Berdyaev, writing: ‘The various lines of social demarcation did not exist in Russia; there were no pronounced classes. Russia was never an aristocratic country in the Western sense, and equally there was no bourgeoisie’.[26]

The cities that emerged threw up an intelligentsia, copying the intelligentsia of Late Westerndom, ‘bent on discovering problems and conflicts, and below, an uprooted peasantry, with all the metaphysical gloom, anxiety, and misery of their own Dostoyevski, perpetually homesick for the open land and bitterly hating the stony grey world into which the Antichrist had tempted them. Moscow had no proper soul’.[27] Berdyaev likewise states of the Petrinism of the upper class that ‘Russian history was a struggle between East and West within the Russian soul’.[28]

Katechon

Katechon

Berdyaev states that while Petrinism introduced an epoch of cultural dynamism, it also placed a heavy burden upon Russia, and a disunity of spirit.[29] However, Russia has her own religious sense of mission, which is as universal as the Vatican’s. Spengler quotes Dostoyevski as writing in 1878: ‘all men must become Russian, first and foremost Russian. If general humanity is the Russian ideal, then everyone must first of all become a Russian’.[30] The Russian messianic idea found a forceful expression in Dostoyevski’s The Possessed, where, in a conversation with Stavrogin, Shatov states:

Reduce God to the attribute of nationality? … On the contrary, I elevate the nation to God…. The people is the body of God. Every nation is a nation only so long as it has its own particular God, excluding all other gods on earth without any possible reconciliation, so long as it believes that by its own God it will conquer and drive all other gods off the face of the earth…. The sole ‘God bearing’ nation is the Russian nation….[31]

This is Russia as the Katechon, as the ‘nation’ whose world-historical mission is to resist the son of perdition, a literal Anti-Christ, according to the Revelation of St. John, or as the birthplace of a great Czar serving the traditional role of nexus between the terrestrial and the divine around which Russia is united in this mission. This mission as the Katechon defines Russia as something more than merely an ethno-nation-state, as Dostoyevski expressed it.[32] Even the USSR, supposedly purged of all such notions, merely re-expressed them with Marxist rhetoric, which was no less apocalyptic and messianic, and which saw the ‘decadent West’ in terms analogous to elements of Islam regarding the USA as the ‘Great Satan’. It is not surprising that the pundits of secularized, liberal Western academia, politics, and media could not understand, and indeed were outraged, when Solzhenitsyn seemed so ungrateful when in his Western exile he unequivocally condemned the liberalism and materialism of the a ‘decadent West’. A figure who was for so long held up as a martyr by Western liberalism transpired to be a traditional Russian and not someone who was willing to remake himself in the image of a Western liberal to for the sake of continued plaudits. He attacked the modern West’s conceptions of ‘rights’, ‘freedom’, ‘happiness’, ‘wealth’, the irresponsibility of the ‘free press’, ‘television stupor’, and referred to a ‘Western decline’ in courage. He emphasized that this was a spiritual matter:

But should I be asked, instead, whether I would propose the West, such as it is today, as a model to my country, I would frankly have to answer negatively. No, I could not recommend your society as an ideal for the transformation of ours. Through deep suffering, people in our own country have now achieved a spiritual development of such intensity that the Western system in its present state of spiritual exhaustion does not look attractive. Even those characteristics of your life which I have just enumerated are extremely saddening.[33]

These are all matters that have been addressed by Spengler, and by traditional Russians, whether calling themselves Czarists Orthodox Christians or even ‘Bolsheviks’ or followers of Putin.

Spengler’s thesis that Western Civilization is in decay is analogous to the more mystical evaluations of the West by the Slavophils, both reaching similar conclusions. Solzhenitsyn was in that tradition, and Putin is influenced by it in his condemnation of Western liberalism. Putin recently pointed out the differences between the West and Russia as at root being ‘moral’ and religious:

Another serious challenge to Russia’s identity is linked to events taking place in the world. Here there are both foreign policy and moral aspects. We can see how many of the Euro-Atlantic countries are actually rejecting their roots, including the Christian values that constitute the basis of Western civilization. They are denying moral principles and all traditional identities: national, cultural, religious and even sexual.[34]

Spengler saw Russia as outside of Europe, and even as ‘Asian’. He even saw a Western rebirth vis-à-vis opposition to Russia, which he regarded as leading the ‘colored world’ against the whites, under the mantle of Bolshevism. Yet there were also other destinies that Spengler saw over the horizon, which had been predicted by Dostoyevski.

Once Russia had overthrown its alien intrusions, it could look with another perspective upon the world, and reconsider Europe not with hatred and vengeance but in kinship. Spengler wrote that while Tolstoi, the Petrinist, whose doctrine was the precursor of Bolshevism, was ‘the former Russia’, Dostoyevski was ‘the coming Russia’. Dostoyevski as the representative of the ‘coming Russia’ ‘does not know’ the hatred of Russia for the West. Dostoyevski and the old Russia are transcendent. ‘His passionate power of living is comprehensive enough to embrace all things Western as well’. Spengler quotes Dostoyevski: ‘I have two fatherlands, Russia and Europe’. Dostoyevski as the harbinger of a Russian high culture ‘has passed beyond both Petrinism and revolution, and from his future he looks back over them as from afar. His soul is apocalyptic, yearning, desperate, but of this future he is certain’.[35]

To the ‘Slavophil’, Europe is precious. The Slavophil appreciates the richness of European high culture while realizing that Europe is in a state of decay. We might recall that while the USA—through the CIA front, the Congress for Cultural Freedom—promoted Abstract Expressionism and Jazz to Europe (like it now promotes Hi-Hop, which the State Department calls ‘Hip-Hop diplomacy’), the USSR condemned this as ‘rootless cosmopolitanism’. Berdyaev discussed what he regarded as an inconsistency in Dostoyevski and the Slavophils towards Europe, yet one that is comprehensible when we consider Spengler’s crucial differentiation between Culture and Civilisation:

Dostoyevsky calls himself a Slavophil. He thought, as did also a large number of thinkers on the theme of Russia and Europe, that he knew decay was setting in, but that a great past exists in her, and that she has made contributions of great value to the history of mankind.[36]

It is notable that while this differentiation between Kultur and Zivilisation is ascribed to a particularly German philosophical tradition, Berdyaev comments that it was present among the Russians ‘long before Spengler’:

It is to be noted that long before Spengler, the Russians drew the distinction between ‘culture’ and ‘civilization’, that they attacked ‘civilization’ even when they remained supporters of ‘culture’. This distinction in actual fact, although expressed in a different phraseology, was to be found among the Slavophils.[37]

Dostoyevski was indifferent to the Late West, while Tolstoi was a product of it, the Russian Rousseau. Imbued with ideas from the Late West, the Marxists sought to replace one Petrine ruling class with another. Neither represented the soul of Russia. Spengler stated: ‘The real Russian is the disciple of Dostoyevski, even though he might not have read Dostoyevski, or anyone else, nay, perhaps because he cannot read, he is himself Dostoyevski in substance’. The intelligentsia hates, the peasant does not. He would eventually overthrow Bolshevism and any other form of Petrinism. Here we see Spengler unequivocally stating that the post-Western civilisation will be Russian.

Dostoyevski was indifferent to the Late West, while Tolstoi was a product of it, the Russian Rousseau. Imbued with ideas from the Late West, the Marxists sought to replace one Petrine ruling class with another. Neither represented the soul of Russia. Spengler stated: ‘The real Russian is the disciple of Dostoyevski, even though he might not have read Dostoyevski, or anyone else, nay, perhaps because he cannot read, he is himself Dostoyevski in substance’. The intelligentsia hates, the peasant does not. He would eventually overthrow Bolshevism and any other form of Petrinism. Here we see Spengler unequivocally stating that the post-Western civilisation will be Russian.

For what this townless people yearns for is its own life-form, its own religion, its own history. Tolstoi’s Christianity was a misunderstanding. He spoke of Christ and he meant Marx. But to Dostoyevski’s Christianity, the next thousand years will belong.[38]

To the true Russia, as Dostoyevski stated it, ‘not a single nation has ever been founded on principles of science or reason’.[39]

By the time Spengler’s final book, The Hour of Decision, had been published in 1934 he was stating that Russia had overthrown Petrinism and the trappings of the Late West. While he called the new orientation of Russia ‘Asian’, he said that it was ‘a new Idea, and an idea with a future too’.[40] To clarify, Russia looks towards the ‘East’, but while the Westerner assumes that ‘Asia’ and East are synonymous with Mongol, the etymology of the word ‘Asia’ comes from Greek Aσία, ca. 440 BC, referring to all regions east of Greece.[41] During his time Spengler saw in Russia that,

Race, language, popular customs, religion, in their present form… all or any of them can and will be fundamentally transformed. What we see today then is simply the new kind of life which a vast land has conceived and will presently bring forth. It is not definable in words, nor is its bearer aware of it. Those who attempt to define, establish, lay down a program, are confusing life with a phrase, as does the ruling Bolshevism, which is not sufficiently conscious of its own West-European, Rationalistic and cosmopolitan origin.[42]

Of Russia in 1934, Spengler already saw that ‘of genuine Marxism there is very little except in names and programs’. He doubted that the Communist program is ‘really still taken seriously’. He saw the possibility of the vestiges of Petrine Bolshevism being overthrown, to be replaced by a ‘nationalistic’ Eastern type which would reach ‘gigantic proportions unchecked’.[43] Spengler also referred to Russia as the country ‘least troubled by Bolshevism’,[44] and the ‘Marxian face [was] only worn for the benefit of the outside world’.[45] A decade after Spengler’s death the direction of Russia under Stalin had pursued clearer definitions, and Petrine Bolshevism had been transformed in the way Spengler foresaw.[46]

Conclusion

As in Spengler’s time, and centuries before, there continues to exist two tendencies in Russia : the Old Russian and the Petrine. Neither one nor the other spirit is presently dominant, although under Putin Old Russia struggles for resurgence. U.S. political circles see this Russia as a threat, and expend a great deal on promoting ‘regime change’ via the National Endowment for Democracy, and many others; these activities recently bringing reaction from the Putin government against such NGOs.[47]

Spengler in a published lecture to the Rheinish-Westphalian Business Convention in 1922 referred to the ‘ancient, instinctive, unclear, unconscious, and subliminal drive that is present in every Russian, no matter how thoroughly westernized his conscious life may be—a mystical yearning for the South, for Constantinople and Jerusalem, a genuine crusading spirit similar to the spirit our Gothic forebears had in their blood but which we can hardly appreciated today’.[48]

Bolshevism destroyed one form of Petrinism with another form, clearing the way ‘for a new culture that will some day arise between Europe and East Asia. It is more a beginning than an end’. The peasantry ‘will some day become conscious of its own will, which points in a wholly different direction’. ‘The peasantry is the true Russian people of the future. It will not allow itself to be perverted or suffocated’.[49]

The arch-Conservative anti-Marxist, Spengler, in keeping with the German tradition of realpolitik, considered the possibility of a Russo-German alliance in his 1922 speech, the Treaty of Rapallo being a reflection of that tradition. ‘A new type of leader’ would be awakened in adversity, to ‘new crusades and legendary conquests’. The rest of the world, filled with religious yearning but falling on infertile ground, is ‘torn and tired enough to allow it suddenly to take on a new character under the proper circumstances’. Spengler suggested that ‘perhaps Bolshevism itself will change in this way under new leaders’. ‘But the silent, deeper Russia,’ would turn its attention towards the Near and East Asia, as a people of ‘great inland expanses’.[50]

While Spengler postulated the organic cycles of a High Culture going through the life-phases of birth, youthful vigor, maturity, old age and death, it should be kept in mind that a life-cycle can be disrupted, aborted, murdered or struck by disease, at any time, and end without fulfilling itself. Each has its analogy in politics, and there are plenty of Russophobes eager to stunt Russia’s destiny with political, economic and cultural contagion. The Soviet bloc fell through inner and outer contagion.

Spengler foresaw new possibilities for Russia, yet to fulfil its historic mission, messianic and of world-scope, a traditional mission of which Putin seems conscious, or at least willing to play his part. Coyer cogently states: ‘The conflict between Russia and the West, therefore, is portrayed by both the Russian Orthodox Church and by Vladimir Putin and his cohorts as nothing less than a spiritual/civilizational conflict’.[51]

The invigoration of Orthodoxy is part of this process, as is the leadership style of Putin, as distinct from a Yeltsin for example. Whatever Russia is called outwardly, whether, monarchical, Bolshevik, or democratic, there is an inner—eternal—Russia that is unfolding, and whose embryonic character places her on an antithetical course to that of the USA.

References

[1] Paul Coyer, (Un)Holy Alliance: Vladimir Putin, The Russian Orthodox Church And Russian Exceptionalism, Forbes, May 21, 2015, http://www.forbes.com/sites/paulcoyer/2015/05/21/unholy-a...

[2] Oswald Spengler, The Decline of The West, George Allen & Unwin, London, 1971, Vol. I, 201.

[3] Ibid., Vol. II, 502.

[4] Ibid., Vol. I, 183-216.

[5] Ibid., 201

[6] Nikolai Berdyaev, The Russian Idea, Macmillan Co., New York, 1948, 1.

[7] Oswald Spengler, The Decline, op. cit., Vol. I, 309.

[8] Leon Trotsky, The Revolution Betrayed: what is the Soviet Union and where is it going?, 1936.

[9] Barbara J. Brothers, From Russia, With Soul, Psychology Today, January 1, 1993, https://www.psychologytoday.com/articles/199301/russia-soul

[10] Berdyaev, op. cit., 97-98.

[11] H Cournos,‘Introduction’, N V Gogol, Taras Bulba & Other Tales, 1842, http://www.gutenberg.org/files/1197/1197-h/1197-h.htm

[12] N V Gogol, ibid., III.

[13] Ibid.

[14] T A Chumachenko, Church and State in Soviet Russia, M. E. Sharpe Inc., New York, 2002.

[15] Spengler, The Decline, op. cit., I, 309

[16] Ibid., II, 113-155.

[17] Ibid., Vol. II, 113

[18] Golgol, op. cit., IX.

[19] Ibid.

[20] Ibid., XII.

[21] Spengler, The Decline, op. cit., II, 192.

[22] Berdyaev, op. cit., 1

[23] Spengler, The Decline, op. cit., II, 193

[24] Ibid., II, 193

[25] Ibid., II, 194

[26] Berdyaev, 1

[27] Spengler, The Decline, op. cit., II, 194

[28] Berdyaev, op. cit., 15

[29] Ibid.

[30] Spengler, The Hour of Decision, Alfred A Knopf, New York, 1963, 63n.

[31] Fyodor Dostoevski, The Possessed, Oxford University Press, 1992, Part II: I: 7, 265-266.

[32] Ibid.

[33] Alexander Solzhenitsyn, A World Split Apart — Commencement Address Delivered At Harvard University, June 8, 1978

[34] V Putin, address to the Valdai Club, 19 September 2013.

[35] Spengler, The Decline, op. cit., II, 194

[36] Berdyaev, op. cit., 70

[37] Ibid.

[38] Spengler, The Decline, op. cit., Vol. II, 196

[39] Dostoyevski, op. cit., II: I: VII

[40] Spengler, The Hour of Decision, Alfred A Knopf, New York, 1963, 60

[41] Ibid., 61

[42] Ibid.

[43] Ibid., 63.

[44] Ibid.,182

[45] Ibid., 212

[46] D Brandenberger, National Bolshevism: Stalinist culture and the Formation of Modern Russian National Identity 1931-1956. Harvard University Press, Massachusetts, 2002.

[47] Telegraph, Vladimir Putin signs new law against ‘undesirable NGOs’, May 24, 2015, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/1...

[48] Spengler, ‘The Two Faces of Russia and Germany’s Eastern Problems’, Politische Schriften, Munich, February 14, 1922.

[49] Ibid.

[50] Ibid.

[51] Paul Coyer, op. cit.

A l’origine des Européens, il y avait un peuple préhistorique. Il n’a laissé aucune trace tangible, aucune écriture aisément reconnaissable, à part quelques symboles solaires abandonnés sur quelques pierres, depuis l’Irlande jusqu’à la Russie. Les linguistes du XIXème siècle, qui en ont découvert l’existence en comparant entre elles les langues de l’Europe moderne avec celles de plusieurs peuples d’Asie, ont appelé ce peuple les Indo-Européens car leurs héritiers ont peuplé un espace allant de l’Europe entière jusqu’à l’Iran et au nord de l’Inde.

A l’origine des Européens, il y avait un peuple préhistorique. Il n’a laissé aucune trace tangible, aucune écriture aisément reconnaissable, à part quelques symboles solaires abandonnés sur quelques pierres, depuis l’Irlande jusqu’à la Russie. Les linguistes du XIXème siècle, qui en ont découvert l’existence en comparant entre elles les langues de l’Europe moderne avec celles de plusieurs peuples d’Asie, ont appelé ce peuple les Indo-Européens car leurs héritiers ont peuplé un espace allant de l’Europe entière jusqu’à l’Iran et au nord de l’Inde. Leur religion était celle d’hommes libres. Les dieux étaient honorés autour de sanctuaires de bois, avec des « idoles » de bois pour les personnifier et servant d’objet intermédiaire pour les contacter. Tous savaient que les dieux vivaient au ciel (*akmon, un « ciel de pierre ») et pas dans des sculptures. Ils possédaient sans doute des temples de bois (*temenom) réservés aux prêtres. Les figures divines étaient aussi bien masculines que féminines, sans que les unes aient un ascendant sur les autres, à l’exception du ciel-père (*dyeus) et de la terre-mère (*dhghōm), son épouse. Le rapport entre l’homme et le dieu n’était pas celui entre un esclave et son maître, mais entre amis, même si l’un était mortel et l’autre immortel. Les dieux se mêlaient aux mortels et parfois s’unissaient à certains d’entre eux, faisant naître des héros et des protecteurs. Ils n’avaient pas besoin de créer un mot comme « laïcité » car ils l’étaient par nature.

Leur religion était celle d’hommes libres. Les dieux étaient honorés autour de sanctuaires de bois, avec des « idoles » de bois pour les personnifier et servant d’objet intermédiaire pour les contacter. Tous savaient que les dieux vivaient au ciel (*akmon, un « ciel de pierre ») et pas dans des sculptures. Ils possédaient sans doute des temples de bois (*temenom) réservés aux prêtres. Les figures divines étaient aussi bien masculines que féminines, sans que les unes aient un ascendant sur les autres, à l’exception du ciel-père (*dyeus) et de la terre-mère (*dhghōm), son épouse. Le rapport entre l’homme et le dieu n’était pas celui entre un esclave et son maître, mais entre amis, même si l’un était mortel et l’autre immortel. Les dieux se mêlaient aux mortels et parfois s’unissaient à certains d’entre eux, faisant naître des héros et des protecteurs. Ils n’avaient pas besoin de créer un mot comme « laïcité » car ils l’étaient par nature.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Deux mondes sont désormais envisageables en Europe : soit nous aurons une Europe des patries et des citoyens, portée par des valeurs européennes, soit nous aurons une Europe noyée dans un monde globalisé, où les humains seraient tous employés, consommateurs et, devenus âgés, sources de revenus pour l’industrie de la santé.

Deux mondes sont désormais envisageables en Europe : soit nous aurons une Europe des patries et des citoyens, portée par des valeurs européennes, soit nous aurons une Europe noyée dans un monde globalisé, où les humains seraient tous employés, consommateurs et, devenus âgés, sources de revenus pour l’industrie de la santé. Herfried Münkler, de l’Université Humboldt de Berlin, est désormais un théoricien politique en vue en Allemagne : pour lui, l’option impériale russe, qui vise à acquérir ou à récupérer des territoires comme la Crimée, par exemple, est un mode archaïque d’action sur le monde. Pourquoi ? Parce qu’il parie sur un processus d’acquisition territoriale qui coûte cher sur le plan économique, surtout lorsqu’on tient compte de toutes ses retombées ultérieures (gestion et défense du territoire acquis, installation des communications, etc.). Pour Münkler, la pratique impériale russe est quelque peu anachronique. Les Etats-Unis, en revanche, parient pour un contrôle de tous les types de flux : flux de capitaux, flux générés par les mobilités humaines (voyages, transhumances, tourisme, affaires), notamment les migrations, flux des données. De cette façon, ils gèrent les informations les plus pertinentes qui leur permettent de téléguider les flux qu’ils choisissent d’influencer. Le contrôle des flux de données entre pourtant en conflit avec les principes démocratiques et avec les droits de l’homme : mais le pragmatisme américain ne s’en soucie guère, l’exercice effectif de la puissance prime dans le jeu qu’il joue sur l’échiquier planétaire.

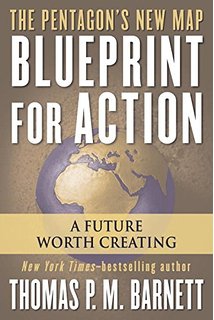

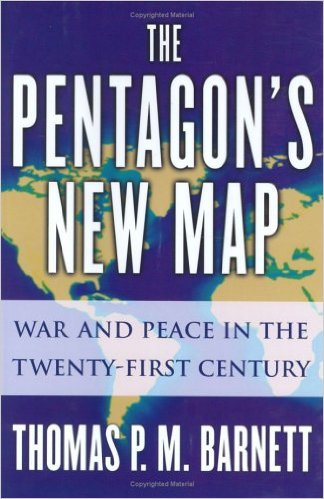

Herfried Münkler, de l’Université Humboldt de Berlin, est désormais un théoricien politique en vue en Allemagne : pour lui, l’option impériale russe, qui vise à acquérir ou à récupérer des territoires comme la Crimée, par exemple, est un mode archaïque d’action sur le monde. Pourquoi ? Parce qu’il parie sur un processus d’acquisition territoriale qui coûte cher sur le plan économique, surtout lorsqu’on tient compte de toutes ses retombées ultérieures (gestion et défense du territoire acquis, installation des communications, etc.). Pour Münkler, la pratique impériale russe est quelque peu anachronique. Les Etats-Unis, en revanche, parient pour un contrôle de tous les types de flux : flux de capitaux, flux générés par les mobilités humaines (voyages, transhumances, tourisme, affaires), notamment les migrations, flux des données. De cette façon, ils gèrent les informations les plus pertinentes qui leur permettent de téléguider les flux qu’ils choisissent d’influencer. Le contrôle des flux de données entre pourtant en conflit avec les principes démocratiques et avec les droits de l’homme : mais le pragmatisme américain ne s’en soucie guère, l’exercice effectif de la puissance prime dans le jeu qu’il joue sur l’échiquier planétaire. Pour Barnett, cette globalisation, cette gestion des flux, ne peut advenir que s’il y a mélange racial généralisé, de façon à établir en Europe, une race nouvelle, « brune claire ». Cet objectif ne peut être atteint que si l’on amène en Europe chaque année 1,5 million d’immigrants venus du tiers-monde africain. Il faut, ajoute-t-il, une Europe où le QI moyen ne dépasse pas le chiffre de 90. Ainsi, la population sera trop stupide pour comprendre qu’elle est incluse dans un « One World », dans un « nouvel ordre mondial » mais suffisamment intelligente pour pouvoir travailler. Dans le cas de l’Europe, travailler, cela signifie produire des biens largement appréciés dans le cadre d’entreprises, qui paieront mal leurs salariés et dont les profits gigantesques couleront tout droit dans les poches des propriétaires transnationaux.

Pour Barnett, cette globalisation, cette gestion des flux, ne peut advenir que s’il y a mélange racial généralisé, de façon à établir en Europe, une race nouvelle, « brune claire ». Cet objectif ne peut être atteint que si l’on amène en Europe chaque année 1,5 million d’immigrants venus du tiers-monde africain. Il faut, ajoute-t-il, une Europe où le QI moyen ne dépasse pas le chiffre de 90. Ainsi, la population sera trop stupide pour comprendre qu’elle est incluse dans un « One World », dans un « nouvel ordre mondial » mais suffisamment intelligente pour pouvoir travailler. Dans le cas de l’Europe, travailler, cela signifie produire des biens largement appréciés dans le cadre d’entreprises, qui paieront mal leurs salariés et dont les profits gigantesques couleront tout droit dans les poches des propriétaires transnationaux.

Face à la crise de souveraineté et d'identité qui affecte l'Union Européenne, il n'est pas inutile d'analyser le regard que portent certains géopolitologues américains sur cette situation. On connaissait les positions, souvent critiques, de quelques-uns d'entre eux tels que Samuel Huntington ou Zbigniew Brzezinski. George Friedman va encore plus loin dans le pessimisme et surtout la méfiance à l'égard d'une construction dont il considère qu'elle est devenue dangereuse pour l'équilibre du monde.

Face à la crise de souveraineté et d'identité qui affecte l'Union Européenne, il n'est pas inutile d'analyser le regard que portent certains géopolitologues américains sur cette situation. On connaissait les positions, souvent critiques, de quelques-uns d'entre eux tels que Samuel Huntington ou Zbigniew Brzezinski. George Friedman va encore plus loin dans le pessimisme et surtout la méfiance à l'égard d'une construction dont il considère qu'elle est devenue dangereuse pour l'équilibre du monde.

Ce rapprochement, s'il devait se confirmer dans les vingt ans à venir, constituerait pour les Etats-Unis, un véritable cauchemar géopolitique en même temps qu'une menace majeure, mettant en cause une hégémonie considérée comme non négociable.

Ce rapprochement, s'il devait se confirmer dans les vingt ans à venir, constituerait pour les Etats-Unis, un véritable cauchemar géopolitique en même temps qu'une menace majeure, mettant en cause une hégémonie considérée comme non négociable. Friedman insiste sur le fait que les Etats–Unis doivent continuer à contrôler sans partage les océans et l'espace, il pourrait ajouter le numérique et le Big data, car c'est le socle de leur puissance. Devant les risques que présentent, selon lui, l'irresponsabilité et l'incontrôlabilité européenne, et le double échec de l'intégration économique et militaire de l'Europe, deux solutions s'imposent : le renforcement et l'extension de l'OTAN, la mise en œuvre du Grand Marché Transatlantique, deux instruments de vassalisation de l'Union.

Friedman insiste sur le fait que les Etats–Unis doivent continuer à contrôler sans partage les océans et l'espace, il pourrait ajouter le numérique et le Big data, car c'est le socle de leur puissance. Devant les risques que présentent, selon lui, l'irresponsabilité et l'incontrôlabilité européenne, et le double échec de l'intégration économique et militaire de l'Europe, deux solutions s'imposent : le renforcement et l'extension de l'OTAN, la mise en œuvre du Grand Marché Transatlantique, deux instruments de vassalisation de l'Union.

Seine analytisch eingehendste Betrachtung der politischen Nachkriegsordnung ist der Vortrag „Die Ordnung der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg“, den Schmitt 1962 in Madrid hielt und bei Lebzeiten nur in einer spanischen Fassung publizierte. Nur hier verknüpft er seine Überlegungen auch mit der Entwicklung der UNO. Sein Ausgangspunkt ist die Dekolonialisierung und der „Antikolonialismus“ nach 1945, den Schmitt als „Propaganda“ und „Reflex“ der Zerstörung der alten, europäischen Raumordnung betrachtet. Diese „anti-europäische Propaganda“ begann „leider“, betont Schmitt, als „inner-europäische Kampagne“ (SGN 594). Gegenstück sei der „Nomos des Kosmos“ (SGN 595): „Der Anti-Kolonialismus ist nichts anderes als die Liquidierung einer historischen Vergangenheit auf Kosten der europäischen Nationen. Die Eroberung des Kosmos hingegen ist pure Zukunft“ (SGN 596), schreibt Schmitt. Dazwischen sei der gegenwärtige „Nomos der Erde“ zu suchen. Schmitt nähert sich ihm mit Überlegungen zum Kalten Krieg als „Teil des revolutionären Krieges“. Er rekapituliert hier Überlegungen zur Wiederkehr der Lehre vom „gerechten Krieg“. Deutlicher benennt er nun aber „drei Stadien des Kalten Krieges“ und kennzeichnet die Gegenwart dabei durch ein „pluralistisches Stadium“, in dem sich eine „erstaunliche Zahl neuer afrikanischer und asiatischer Staaten“ (SGN 602) der dualistischen Struktur des Ost-West-Gegensatzes nicht mehr fügten und die UNO zum Forum der politischen Organisation einer „dritten Front“ nutzten. In der „Theorie des Partisanen“ nennt er an dieser Stelle dann China und Maos „pluralistische Vorstellung eines neuen Nomos der Erde“ (TP 62).

Seine analytisch eingehendste Betrachtung der politischen Nachkriegsordnung ist der Vortrag „Die Ordnung der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg“, den Schmitt 1962 in Madrid hielt und bei Lebzeiten nur in einer spanischen Fassung publizierte. Nur hier verknüpft er seine Überlegungen auch mit der Entwicklung der UNO. Sein Ausgangspunkt ist die Dekolonialisierung und der „Antikolonialismus“ nach 1945, den Schmitt als „Propaganda“ und „Reflex“ der Zerstörung der alten, europäischen Raumordnung betrachtet. Diese „anti-europäische Propaganda“ begann „leider“, betont Schmitt, als „inner-europäische Kampagne“ (SGN 594). Gegenstück sei der „Nomos des Kosmos“ (SGN 595): „Der Anti-Kolonialismus ist nichts anderes als die Liquidierung einer historischen Vergangenheit auf Kosten der europäischen Nationen. Die Eroberung des Kosmos hingegen ist pure Zukunft“ (SGN 596), schreibt Schmitt. Dazwischen sei der gegenwärtige „Nomos der Erde“ zu suchen. Schmitt nähert sich ihm mit Überlegungen zum Kalten Krieg als „Teil des revolutionären Krieges“. Er rekapituliert hier Überlegungen zur Wiederkehr der Lehre vom „gerechten Krieg“. Deutlicher benennt er nun aber „drei Stadien des Kalten Krieges“ und kennzeichnet die Gegenwart dabei durch ein „pluralistisches Stadium“, in dem sich eine „erstaunliche Zahl neuer afrikanischer und asiatischer Staaten“ (SGN 602) der dualistischen Struktur des Ost-West-Gegensatzes nicht mehr fügten und die UNO zum Forum der politischen Organisation einer „dritten Front“ nutzten. In der „Theorie des Partisanen“ nennt er an dieser Stelle dann China und Maos „pluralistische Vorstellung eines neuen Nomos der Erde“ (TP 62). Kirchheimer, Neumann und Fraenkel waren Schmitt nicht unkritisch gefolgt. Sie hatten ihn politisch wie rechtstheoretisch abgeklärt rezipiert, so dass Berührungsscheu nach 1949 nicht nötig schien. Aus dem „Fall“ Schmitt ließ sich deshalb auch kein „Fall“ Habermas machen. Der von Ellen Kennedy33 formulierte Verdacht lautete dennoch vereinfacht gesagt, dass Habermas von seinen frühen politischen Schriften bis in die Deutung der „Friedensbewegung“ der 80er Jahre hinein um den Preis ideologischer Verblendung von Schmitt beeinflusst war. Habermas’ Replik „Die Schrecken der Autonomie“ grenzte den eigenen, kommunikationstheoretisch entwickelten Begriff der „normativen Grundlagen der Demokratie“ von Schmitt ab. Demnach hält Habermas nicht Schmitts Liberalismuskritik für fruchtbar, sondern dessen Überlegungen zu den normativen Grundlagen der Demokratie. Er schreibt:

Kirchheimer, Neumann und Fraenkel waren Schmitt nicht unkritisch gefolgt. Sie hatten ihn politisch wie rechtstheoretisch abgeklärt rezipiert, so dass Berührungsscheu nach 1949 nicht nötig schien. Aus dem „Fall“ Schmitt ließ sich deshalb auch kein „Fall“ Habermas machen. Der von Ellen Kennedy33 formulierte Verdacht lautete dennoch vereinfacht gesagt, dass Habermas von seinen frühen politischen Schriften bis in die Deutung der „Friedensbewegung“ der 80er Jahre hinein um den Preis ideologischer Verblendung von Schmitt beeinflusst war. Habermas’ Replik „Die Schrecken der Autonomie“ grenzte den eigenen, kommunikationstheoretisch entwickelten Begriff der „normativen Grundlagen der Demokratie“ von Schmitt ab. Demnach hält Habermas nicht Schmitts Liberalismuskritik für fruchtbar, sondern dessen Überlegungen zu den normativen Grundlagen der Demokratie. Er schreibt:

La mission de l’existence, la liberté

La mission de l’existence, la liberté

Pour l’ami Georges Feltin-Tracol, l’année 2015 fut une vraie année blanche si cette expression ne tombe pas encore sous le coup de la loi proscrivant toutes distinctions colorées… Le rédacteur en chef d’Europe Maxima ne publia aucun ouvrage. Certes, à la Rentrée 2014, il avait sorti à quelques semaines d’intervalle un essai prémonitoire sur l’extension du domaine liberticide, En liberté surveillée aux Bouquins de Synthèse nationale, et une belle introduction bibliographique sur Thierry Maulnier. Un parcours singulier (Auda Isarn). Il mit à profit 2015 pour regrouper des textes de combat, d’imparables munitions métapolitiques, dont des inédits, qui paraissent dans un nouveau recueil intitulé Éléments pour une pensée extrême, aux Éditions du Lore. Ce livre constitue le troisième volume (et dernier ?) d’une série inaugurée par Orientations rebelles (Les Éditions d’Héligoland, 2009) et poursuivie avec L’Esprit européen entre mémoires locales et volonté continentale (Les Éditions d’Héligoland, 2011).

Pour l’ami Georges Feltin-Tracol, l’année 2015 fut une vraie année blanche si cette expression ne tombe pas encore sous le coup de la loi proscrivant toutes distinctions colorées… Le rédacteur en chef d’Europe Maxima ne publia aucun ouvrage. Certes, à la Rentrée 2014, il avait sorti à quelques semaines d’intervalle un essai prémonitoire sur l’extension du domaine liberticide, En liberté surveillée aux Bouquins de Synthèse nationale, et une belle introduction bibliographique sur Thierry Maulnier. Un parcours singulier (Auda Isarn). Il mit à profit 2015 pour regrouper des textes de combat, d’imparables munitions métapolitiques, dont des inédits, qui paraissent dans un nouveau recueil intitulé Éléments pour une pensée extrême, aux Éditions du Lore. Ce livre constitue le troisième volume (et dernier ?) d’une série inaugurée par Orientations rebelles (Les Éditions d’Héligoland, 2009) et poursuivie avec L’Esprit européen entre mémoires locales et volonté continentale (Les Éditions d’Héligoland, 2011). À l’étiolement des libertés civiques et publiques déjà avancé par le philosophe suisse Éric Werner, Georges Feltin-Tracol réclame dans une logique de « citoyen-combattant » un « droit des armes » pour les Européens libres de pratiquer une légitime défense plus étendue. Il ne se prive pas de répondre aux âneries habituelles professées par des journalistes sans courage. « Les médiats n’expliquent jamais que les fréquentes tueries qui ensanglantent les États-Unis seraient survenues quand bien même la détention de n’importe quelle arme aurait été proscrite, affirme-t-il avec raison. Le problème de ce pays n’est pas le nombre d’armes en circulation, mais leur usage qui témoigne de la profonde névrose de la société. Modèle planétaire de la modernité tardive, les États-Unis pressurent ses habitants au nom d’une quête à la rentabilité effrénée au point que certains voient leur psychisme flanché. La pratique dès le plus jeune âge de jeux vidéos ultra-violents, la sortie de milliers de films parsemés de scènes sanglantes et la consommation de plus en plus répandue de drogues et de produits pharmaceutiques éclairent le passage à l’acte. Entre aussi en ligne de compte la cohabitation toujours plus difficile d’une société en voie de métissage avancé fondée sur le génocide amérindien et les vagues successives d’immigration de peuplement. Enfin, le mode de vie totalitaire doux avec sa technolâtrie, son vide existentiel, son individualisme outrancier et sa compétition féroce de tous contre tous cher au libéralisme perturbe le cerveau de millions d’individus fragiles. »

À l’étiolement des libertés civiques et publiques déjà avancé par le philosophe suisse Éric Werner, Georges Feltin-Tracol réclame dans une logique de « citoyen-combattant » un « droit des armes » pour les Européens libres de pratiquer une légitime défense plus étendue. Il ne se prive pas de répondre aux âneries habituelles professées par des journalistes sans courage. « Les médiats n’expliquent jamais que les fréquentes tueries qui ensanglantent les États-Unis seraient survenues quand bien même la détention de n’importe quelle arme aurait été proscrite, affirme-t-il avec raison. Le problème de ce pays n’est pas le nombre d’armes en circulation, mais leur usage qui témoigne de la profonde névrose de la société. Modèle planétaire de la modernité tardive, les États-Unis pressurent ses habitants au nom d’une quête à la rentabilité effrénée au point que certains voient leur psychisme flanché. La pratique dès le plus jeune âge de jeux vidéos ultra-violents, la sortie de milliers de films parsemés de scènes sanglantes et la consommation de plus en plus répandue de drogues et de produits pharmaceutiques éclairent le passage à l’acte. Entre aussi en ligne de compte la cohabitation toujours plus difficile d’une société en voie de métissage avancé fondée sur le génocide amérindien et les vagues successives d’immigration de peuplement. Enfin, le mode de vie totalitaire doux avec sa technolâtrie, son vide existentiel, son individualisme outrancier et sa compétition féroce de tous contre tous cher au libéralisme perturbe le cerveau de millions d’individus fragiles. » Outre d’impertinentes interrogations sur la question des langues (on s’aperçoit que Georges Feltin-Tracol défendit un temps l’espéranto avant de récuser cette solution pour finalement approuver l’europo, une langue artificielle destinée aux seuls Européens conçue par le penseur identitaire, écologiste et païen Robert Dun), il ouvre des perspectives originales. Il annonce ainsi comment le Front national (ou son successeur) échouera nécessairement s’il accède au pouvoir sur un malentendu électoral. Il rend aussi hommage à quelques figures de la Grande Dissidence française et européenne : Saint-Loup, Dominique Venner, Maurice Bardèche (dont la recension de la biographie écrite par Francis Bergeron l’incitera plus tard à rédiger Bardèche et l’Europe) et deux personnalités qu’il côtoya : le chancelier du GRECE, Maurice Rollet (1933 – 2014), et le président de cette école de pensée de 1987 à 1991, Jacques Marlaud (1944 – 2014).

Outre d’impertinentes interrogations sur la question des langues (on s’aperçoit que Georges Feltin-Tracol défendit un temps l’espéranto avant de récuser cette solution pour finalement approuver l’europo, une langue artificielle destinée aux seuls Européens conçue par le penseur identitaire, écologiste et païen Robert Dun), il ouvre des perspectives originales. Il annonce ainsi comment le Front national (ou son successeur) échouera nécessairement s’il accède au pouvoir sur un malentendu électoral. Il rend aussi hommage à quelques figures de la Grande Dissidence française et européenne : Saint-Loup, Dominique Venner, Maurice Bardèche (dont la recension de la biographie écrite par Francis Bergeron l’incitera plus tard à rédiger Bardèche et l’Europe) et deux personnalités qu’il côtoya : le chancelier du GRECE, Maurice Rollet (1933 – 2014), et le président de cette école de pensée de 1987 à 1991, Jacques Marlaud (1944 – 2014).

John Calvin (1509-1564) appeared as a player on the historical stage during an intense developmental period for Western civilization. The Roman Catholic Church had wielded power in the West for over a millennium, and during that time it had become increasingly corrupt as an institution – so much so that by the 16th century the Church hierarchy was funded (to a large degree) by a direct marketing scheme known as “indulgences.” How the indulgences worked were as follows: No matter how grievously someone might have “sinned,” one could buy a piece of paper signed by either a Bishop or a Cardinal, which guaranteed a place in heaven for that particular person or a loved one of the person’s own choosing. These “get-out-of-hell-free” cards were sold by members of the clergy through franchises granted by the Church hierarchy. The typical indulgence erased one’s previous sins, but for a larger fee there was a twisted kind of“super”indulgence which erased any future sins one might commit as well, no matter how great or blasphemous.

John Calvin (1509-1564) appeared as a player on the historical stage during an intense developmental period for Western civilization. The Roman Catholic Church had wielded power in the West for over a millennium, and during that time it had become increasingly corrupt as an institution – so much so that by the 16th century the Church hierarchy was funded (to a large degree) by a direct marketing scheme known as “indulgences.” How the indulgences worked were as follows: No matter how grievously someone might have “sinned,” one could buy a piece of paper signed by either a Bishop or a Cardinal, which guaranteed a place in heaven for that particular person or a loved one of the person’s own choosing. These “get-out-of-hell-free” cards were sold by members of the clergy through franchises granted by the Church hierarchy. The typical indulgence erased one’s previous sins, but for a larger fee there was a twisted kind of“super”indulgence which erased any future sins one might commit as well, no matter how great or blasphemous.

Russia’s ‘Soul’

Russia’s ‘Soul’ ‘Russian Socialism’, Not Marxism

‘Russian Socialism’, Not Marxism

‘The first condition of emancipation for the Russian soul’, wrote Ivan Sergyeyevich Aksakov, founder of the anti-Petrinist ‘Slavophil’ group, in 1863 to Dostoyevski, ‘is that it should hate Petersburg with all this might and all its soul’. Moscow is holy, Petersburg satanic. A widespread popular legend presents Peter the Great as Antichrist.

‘The first condition of emancipation for the Russian soul’, wrote Ivan Sergyeyevich Aksakov, founder of the anti-Petrinist ‘Slavophil’ group, in 1863 to Dostoyevski, ‘is that it should hate Petersburg with all this might and all its soul’. Moscow is holy, Petersburg satanic. A widespread popular legend presents Peter the Great as Antichrist. Katechon

Katechon Dostoyevski was indifferent to the Late West, while Tolstoi was a product of it, the Russian Rousseau. Imbued with ideas from the Late West, the Marxists sought to replace one Petrine ruling class with another. Neither represented the soul of Russia. Spengler stated: ‘The real Russian is the disciple of Dostoyevski, even though he might not have read Dostoyevski, or anyone else, nay, perhaps because he cannot read, he is himself Dostoyevski in substance’. The intelligentsia hates, the peasant does not. He would eventually overthrow Bolshevism and any other form of Petrinism. Here we see Spengler unequivocally stating that the post-Western civilisation will be Russian.

Dostoyevski was indifferent to the Late West, while Tolstoi was a product of it, the Russian Rousseau. Imbued with ideas from the Late West, the Marxists sought to replace one Petrine ruling class with another. Neither represented the soul of Russia. Spengler stated: ‘The real Russian is the disciple of Dostoyevski, even though he might not have read Dostoyevski, or anyone else, nay, perhaps because he cannot read, he is himself Dostoyevski in substance’. The intelligentsia hates, the peasant does not. He would eventually overthrow Bolshevism and any other form of Petrinism. Here we see Spengler unequivocally stating that the post-Western civilisation will be Russian.