SouthFront: Analysis & Intelligence is offering a new exclusive analytical series “Clandestine Warfare of the 21th Century”.

Written by Prof.Dr. Vladimir Prav exclusively for SouthFront

Ex: https://southfront.org

Contemporary geopolitical struggle concepts invariably include provisions concerning the creation and functioning of “networks.” The sense of a “net” or a “network principle” lies in the exchange of information, the maximum possible expansion of information production, access, distribution, and feedback. The “net” is the main element of information space, in which information operations are carried out with the aim of achieving political, economic, informational, technical, and military objectives. “Network” as a system in the global understanding of the term includes several elements which earlier used to be viewed as strictly separate phenomena.

The basic principle of conducting modern geopolitical struggle is “net-centrism.” This principle based on three postulates.

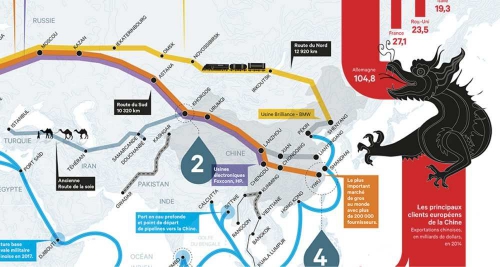

1. The modern world is defined not only by transport corridors with associated flows of goods and services, but also informational and communications networks, which form the skeleton of the global information space.

2. The global historical process is a unified, global process of conflict, mutual help, or neutral coexistence of human societies organized along hierarchical (vertical) and also network (horizontal) principles, with the net-centric (horizontal) possibly becoming dominant in the future. Vertical and horizontal network structures, with varying origin, purpose, numerical strength, geographic and temporal boundaries, and legal status, are both the objects and subjects of the global historical process whose interaction facilitates the emergence of new structures and connections.

3. The dynamically developing of artificial (electronic) networks which intertwine and interact with psycho-social networks and amount to a qualitatively new social phenomenon, are a unique feature of the informational network skeleton of the future global society. That phenomenon is identified within the net-centric information war concept as SPIN—Segmented, Polycentric, Ideologically integrated Network. We should note that Microsoft offered a more precise definition of this phenomenon, namely “electronic nervous system,” or ENS.

The main global actor systematically using the net-centric principle in geopolitical struggle is the USA. Its executive actors are the mutually intertwined state agencies, corporations, and international network structures.

The international networks structures, which are usually referred to as “behind the scenes actors”, and which are the basic initiators of the process of globalization, are essentially a network of highly influential NGOs which form the Euro-Atlantic’s globalists (or Western) ideological “super-community” and which are closed to outsiders. Such network structure can exert serious pressure on the whole of global political environment, financial system, economy, through its representatives and lower-rank international entities. They can also make and implement decisions to effect a change of regime and course of development of selected countries.

Relying on the mobilization of net-centric assets located under the control of these representatives, the Euro-Atlantic’s globalists “super-community”can effect a “soft” resolution of a wide range of clearly defined and coordinated domestic and international political problems. Global direction and control can be effected thanks to the existence of such a distributed and hierarchically ordered meta-net-centric organization whose upper echelons are represented by networks which belong to the Western “super-community”. The individuals being directed may not even understand that he is being directed, and even if he does, he will not be able to figure out from where the directions are emanating and who bears responsibility for it.

The main content of all “net-centric wars” consists of “effects-based operations” (EBO). This is the most important concept in the entire net-centric warfare theory developed in the US. EBO are defined by US specialists as a “combination of actions aimed at forming a specific model of behavior among friends, neutral forces, and enemies during peace, crisis, and war.” (Edward A. Smith, Jr. Effects based Operations. Applying Network centric Warfare in Peace, Crisis and War, Washington, DC: DoD CCRP, 2002.) EBO’s main result is the establishment of full and absolute control over all parties to the conflict (including armed conflict), and their complete manipulation under all circumstances. Including when the conflict is ongoing, when it is threatening, and when there is peace.

The essence of “net-centric warfare” is that it does not have a beginning or an end, it is being conducted on a permanent basis, and its objective is to ensure that the parties conducting the war have the ability to effect comprehensive control over all international actors. Embedding the “network” deprives countries, nations, armies, and governments of all vestiges of independence, sovereignty, and even separate existence, transforming them into closely controlled, programmed objects. It allows the implementation of a new model of direct planetary control, of global dominion of a new type, where the content, motivation, actions, and intentions of international actors are all subject to outside direction.

It’s a design for global manipulation and total control on a world scale. That is apparent from the EBO definition. EBO tasks include forming a behavior structure not only among friends, but also neutrals and enemies, in other words, both enemies and neutrals act in accordance with a scenario imposed on them and are driven not by their own will but by the will of the EBO executors. If enemies, friends, and neutrals do that which the Americans want them to do, they become puppets even before their ultimate defeat. The battle is won before it even begins. EBO are conducted concurrently with military operations, during crises and during peacetime, which reflects the total character of net-centric wars.

A net-centric war’s strategic objective is the absolute control over all the participants of the political process on a global scale. Its tactical objective is to establish the geopolitical aggressor’s control over the victim state’s assets, with the “transfer” largely taking place in a willing and voluntary manner since the attack is not perceived as aggression but rather as an impulse toward further development.

This makes net-centric war far more complex to implement than a traditional “hot” war, but it is also vastly more effective. Results of “hot wars” are usually challenged and dissipated over time (as shown by World Wars I and, especially, II). The effects of net-centric wars can last for centuries, until the aggressors and their basic needs change.

Net-centric war’s main front is located in the mental space, with the enemy’s goal being the destruction of traditional basic values of a given nation and implanting its own. The existence and structure of this type of war cannot be perceived on the level of mass consciousness. If the political elite of a society that is being targeted by net-centric war is not sufficiently qualified to identify this type of aggression and organize suitable response, the society itself is doomed to a crushing geopolitical defeat.

Specialists note another characteristic peculiar to net-centric wars, namely the absence of a rigid structure within the aggressor entity. We’d like to point out that it is due to the high degree of heterogeneity among the entity’s institutional elements. Individual and comparatively autonomous state and non-state elements of the aggressor are not part of some vertical hierarchy, instead they are connected by irregular horizontal interactions. The absence of hierarchy and regularity of interaction makes it difficult to clearly identify the existence and activities of the aggressor.

Due to the peculiar nature of NCW (Net-Centric Warfare), its technological structure (or the sum total of social technologies used to attack the target society) is very complex. NCW technologies include “multi-step combinations and intrigues whose instigators are not evident, a wide spectrum of means of influence, and using individuals who are ignorant of their role.” Most importantly, according to US experts, NCW is a post-industrial informational post-modern era differ from ordinary wars of industrial modern era by their desire to achieve an outwardly bloodless reapportionment of territories and resources. The objective is to sustain the image “developed democracies’” which are conducting NCWs in a wide variety of geopolitical contexts under the slogan of protecting human rights. In an era of total “humanization”, conducting combat operations is viewed as a flawed option. The world society sleeps better if outwardly everything looks fine. Thanks to modern technologies and gathered experience, even genocide can be pursued without gas chambers and mass shootings. It’s enough to create conditions to reduce birth rates and raise death rates. Success can also be achieved by dumbing down the nation through changing its stereotypes and behavior norms so that even an escalation of events to the level of violence is perceived as natural.

Today one of the characteristic manifestations of NCW in a globalizing world are “color revolutions”. A Color Revolution (CR) is a net-centric operation whose objective is the removal of existing political regimes in another country. It is based on “non-violent struggle” methods developed by George Sharp in the 1980s (a US product, one of net-centric technologies). The CR concept implies establishing full control over a country and its territory without the use of armed force, if possible. It can be achieved by applying “soft power” which US political scientist Joseph Nye Jr. defines as a state’s (or alliance’s or coalition’s) ability achieve desired international results through persuasion and not suppression, imposition, or compellence, which is characteristic of “hard power.” Soft power achieves its effect by inducing others to adhere to certain international norms of behavior, which leads to the desired outcome without applying compellence.

Color Revolution consequences.

For states and political systems, CRs contain aspects of colonialism. The interests of the target society are not taken into consideration, it is expendable “spare change.” The “revolutionaries” are the first to vanish from stage and, often, from life itself. People who sincerely begin to believe in CR ideals without suspecting that those ideals have been induced are the fuel for such revolutions, and are also expendable. The society itself is destabilized, social foundations are undermined, the respect for government disappears, dissatisfaction increases, and economy is in anything but a normal state. These are the ideal conditions to impose Western social models. US enters the country.

CR brings no benefit to the country’s political forces or society. The only beneficiary is the USA, which establishes a painless, non-violent, “soft” control over its new territory.

Modern Georgia is an example. It lost its sovereignty after the “Revolution of Roses” triggered serious transformations, destabilized the society, and led to the loss of about 20% of the country’s territory. Georgia is the most important US bridgehead in the Caucasus. It is so for a number of reasons:

– Georgia is an element of the Caucasus isthmus through which Russia obtains direct contact with Iran with which it wants to establish a strategic relationship.

– Georgia is a base for a force build-up and projection throughout the entire Caspian region, including Russia.

– Georgia is a transit country for energy resources from the Caspian to Europe.

Pursuing the main task of US geopolitics related to Russia and Caspian, the US took Georgia from under the last vestiges of Russia’s geopolitical influence and subjected it to its own direct geopolitical control. Georgia adopted an Atlanticist development vector and lost the last remnants of its sovereignty.

There are a number of other important factors.

1. The US seeks to establish direct military and strategic control over Azerbaijan and Armenia. Leaders of Azerbaijan are certain that the opposition demonstrations in March of 2011 and the planned attempts to oppose the existing constitutional order were organized from outside the country.

2. In order to ensure partnership with the EU, and particularly with Germany, the US created a cordon sannitaire extending from the cold northern seas through the Baltic States, Ukraine, Moldova, toward Georgia. Belarus is at the moment a breach in the cordon, with Poland filling that breach. The belt, consisting of Ukraine, Latvia, Lithuania, Estonia, Moldova, and Georgia, which cuts Russia off from Europe, was created by the US in order to achieve their top geopolitical objectives through the sequential initiation of CRs in these countries as part of the NCW against Russia.

In the last 20 years, US and NATO transformed Ukraine into a country hostile to Russia also through the application of net-centric technologies. The 2014 coup and 2014-2015 civil war were initiated by the US, which also provided informational, financial, and military support. Ukraine’s domestic and foreign policies are strictly anti-Russia in character.

3. Uzbekistan and Kirgiziya will remain key US geopolitical presence platforms in Central Asia. US will never abandon the intent to establish full control over the region. It will periodically destabilize the situation there in order to take Uzbekistan and Kirgiziya under control.

Usually such unsuccessful “velvet” coup attempts of the sort we observed in Uzbek Andijan or in the somewhat confusing “revolution cascade” in Kirgiziya are followed by harsher scenarios. The level of pressure is gradually increased. The “velvet” scenario is replaced by a harder line, including clashes with police, first casualties, pogroms, and then, as a rule, the situation is destabilized along ethnic lines since it is the hardest type of conflict to resolve. These actions are accompanied by a parallel creation of several social instability epicenters, the rise in economic problems, disruptions of the social situation, and a general domestic political polarization. The goal is to force these countries’ leaders to agree that they have lost control, that they no longer have power.

The outcome is the country’s territory passing under US control. The CR, should it be successful or semi-successful, is followed by more direct approaches which can ultimately lead to military operations as in Iraq and Libya.

Being a nuclear weapons state, Russia is considered by the US and NATO one of its main geopolitical adversaries. The current key geopolitical US objective is a regime change in Russia consisting of removing Vladimir Putin and his team from power. Analysis suggests that at the moment Ukraine, Caucasus, and Central Asia are the most advantageous places for the US to use in order to ratchet up pressure on Russian leadership. Maintaining the potential for violence in these locations will continue until they find a new, fresher source of conflict on Russian territory, with a potential for successful separatism, which could become a constant source of externally induced political pressure on Russian leadership.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Minerva aveva la sua festa nel giorno delle Quinquatrus, giorno che cadeva, come dice il nome, il quinto giorno oscuro dopo le Eidus: il giorno era in origine sicuramente dedicato a Mars, dato che in esso i Saliari celebravano uno dei loro riti, ma venne in seguito “usurpato” da Minerva, certo in coincidenza con la sovrapposizione della Triade etrusca Juppiter-Juno-Minerva all’arcaica Triade Juppiter -Mars-Quirinus.

Minerva aveva la sua festa nel giorno delle Quinquatrus, giorno che cadeva, come dice il nome, il quinto giorno oscuro dopo le Eidus: il giorno era in origine sicuramente dedicato a Mars, dato che in esso i Saliari celebravano uno dei loro riti, ma venne in seguito “usurpato” da Minerva, certo in coincidenza con la sovrapposizione della Triade etrusca Juppiter-Juno-Minerva all’arcaica Triade Juppiter -Mars-Quirinus.

Dans ce livre (Des Putes et des Hommes. Vers un ordre moral androphobe), je m'interroge d'abord sur les prostituées et leurs clients, en ce que ceux-ci sont érigés en coupables tandis que celles-là tendent à être réduites à des victimes, après avoir longtemps été traitées comme des délinquantes. Au moment où les prostituées tendent à être décriminalisées, les clients font l'objet d'une criminalisation croissante. D'où la banalisation dans l'imaginaire social de ces deux représentations : la prostituée traitée comme une victime plus ou moins infantilisée, objet d'une compassion n'allant pas sans mépris, et le client dénoncé comme un détestable "prostitueur" ou un méprisable "viandard", premier complice du proxénète exploiteur, voire esclavagiste. Il y a là deux stéréotypes négatifs couplés qui orientent les controverses idéologiques sur la question prostitutionnelle, récemment recentrée sur la pénalisation du client. (...)

Dans ce livre (Des Putes et des Hommes. Vers un ordre moral androphobe), je m'interroge d'abord sur les prostituées et leurs clients, en ce que ceux-ci sont érigés en coupables tandis que celles-là tendent à être réduites à des victimes, après avoir longtemps été traitées comme des délinquantes. Au moment où les prostituées tendent à être décriminalisées, les clients font l'objet d'une criminalisation croissante. D'où la banalisation dans l'imaginaire social de ces deux représentations : la prostituée traitée comme une victime plus ou moins infantilisée, objet d'une compassion n'allant pas sans mépris, et le client dénoncé comme un détestable "prostitueur" ou un méprisable "viandard", premier complice du proxénète exploiteur, voire esclavagiste. Il y a là deux stéréotypes négatifs couplés qui orientent les controverses idéologiques sur la question prostitutionnelle, récemment recentrée sur la pénalisation du client. (...)

Coupled to his assertion that the Germans had no Druids, Caesar was possibly making a declaration of their apparent primitivism and lack of philosophical gods and ideals. Surely no Roman would stoop to this? Caesar had his eyes on conquest…

Coupled to his assertion that the Germans had no Druids, Caesar was possibly making a declaration of their apparent primitivism and lack of philosophical gods and ideals. Surely no Roman would stoop to this? Caesar had his eyes on conquest…

We should note that the US and the EU economies grow not by increasing their output but by reapportioning wealth between the strong and weak states. This is accomplished by weakening the nation-state (usually by drawing it into a debt trap), privatization, and buying up all manner of national assets, including natural ones.

We should note that the US and the EU economies grow not by increasing their output but by reapportioning wealth between the strong and weak states. This is accomplished by weakening the nation-state (usually by drawing it into a debt trap), privatization, and buying up all manner of national assets, including natural ones.

L’Afrique du Sud évoque principalement pour le public français les Zoulous, l’or, le diamant, Nelson Mandela et les lois de ségrégation raciale qui portaient le nom lugubre d’apartheid, mises en place au milieu du XXe siècle. Une étude géopolitique de l’Afrique du Sud, vingt ans après les premières élections démocratiques, s’impose. La puissance économique de l’Afrique du Sud (elle assure 1/5e du PIB du continent) et ses réserves en minerais et en métaux précieux lui confèrent une place particulière sur la scène internationale. Ce pays a également une ambition militaire et politique et participe à de nombreuses opérations de maintien de la paix en Afrique. L’Afrique du Sud est une démocratie, la presse bénéficie d’une réelle liberté, les syndicats ont des droits reconnus, les scrutins électoraux qui se tiennent aux échéances prévues ne sont pas entachés de fraude. Mais cette réussite pourrait n’être qu’une parenthèse, car elle reste très fragile et la pérennité des institutions démocratiques n’est guère assurée. Cet ouvrage présente l’Afrique du Sud du XXIe siècle, les atouts et les faiblesses d’une nation en construction.

L’Afrique du Sud évoque principalement pour le public français les Zoulous, l’or, le diamant, Nelson Mandela et les lois de ségrégation raciale qui portaient le nom lugubre d’apartheid, mises en place au milieu du XXe siècle. Une étude géopolitique de l’Afrique du Sud, vingt ans après les premières élections démocratiques, s’impose. La puissance économique de l’Afrique du Sud (elle assure 1/5e du PIB du continent) et ses réserves en minerais et en métaux précieux lui confèrent une place particulière sur la scène internationale. Ce pays a également une ambition militaire et politique et participe à de nombreuses opérations de maintien de la paix en Afrique. L’Afrique du Sud est une démocratie, la presse bénéficie d’une réelle liberté, les syndicats ont des droits reconnus, les scrutins électoraux qui se tiennent aux échéances prévues ne sont pas entachés de fraude. Mais cette réussite pourrait n’être qu’une parenthèse, car elle reste très fragile et la pérennité des institutions démocratiques n’est guère assurée. Cet ouvrage présente l’Afrique du Sud du XXIe siècle, les atouts et les faiblesses d’une nation en construction.

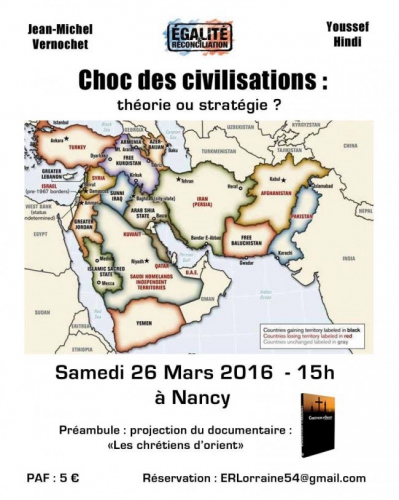

Il faut croire que nous arrivons à un carrefour dans notre Histoire suite à un emballement frénétique typique de notre société post-moderne. 2015 marque en effet le début de ce qui semble être une nouvelle ère avec le retour en puissance du terrorisme islamique sur le sol européen et ce pour le plus grand malheur de l’irénisme ambiant et de l’hédonisme-matérialiste de l’homo occidentalis. Hélas ! La réponse à la menace terroriste est tout aussi funeste que la menace elle-même : outre le déni de réalité, l’état d’urgence et la société sécuritaire. Nous sommes littéralement dans la gueule du loup.

Il faut croire que nous arrivons à un carrefour dans notre Histoire suite à un emballement frénétique typique de notre société post-moderne. 2015 marque en effet le début de ce qui semble être une nouvelle ère avec le retour en puissance du terrorisme islamique sur le sol européen et ce pour le plus grand malheur de l’irénisme ambiant et de l’hédonisme-matérialiste de l’homo occidentalis. Hélas ! La réponse à la menace terroriste est tout aussi funeste que la menace elle-même : outre le déni de réalité, l’état d’urgence et la société sécuritaire. Nous sommes littéralement dans la gueule du loup.

Le second, celui qui permettait de sortir des chemins battus, réside dans l’invention d’un style et d’un organe politiques, tous les deux transnationaux, dont l’objectif est l’investissement coordonné du Parlement européen par les mouvements citoyens qui ont commencé à éclore. Et dont on peut concevoir qu’ils ne vont pas cesser de se multiplier au fur et à mesure que le contexte de crises va se confirmer et se durcir. La question qui se pose, et que l’organisme transnational a à résoudre, est celle de leur convergence et de leur fédération dans l’objectif précis de conquérir par les urnes le Parlement européen, afin de pouvoir ainsi changer de l’intérieur l’Union européenne, et par conséquent toutes les politiques non conformes aux intérêts des Européens conduites jusqu’à maintenant. Parce que le Parlement a les pouvoirs de le faire, dès lors qu’existerait en son sein un bloc nettement majoritaire de députés solidaires dans leur vision d’une Europe émancipée de ses vieux tabous idéologiques et consciente de la précarité de son avenir.

Le second, celui qui permettait de sortir des chemins battus, réside dans l’invention d’un style et d’un organe politiques, tous les deux transnationaux, dont l’objectif est l’investissement coordonné du Parlement européen par les mouvements citoyens qui ont commencé à éclore. Et dont on peut concevoir qu’ils ne vont pas cesser de se multiplier au fur et à mesure que le contexte de crises va se confirmer et se durcir. La question qui se pose, et que l’organisme transnational a à résoudre, est celle de leur convergence et de leur fédération dans l’objectif précis de conquérir par les urnes le Parlement européen, afin de pouvoir ainsi changer de l’intérieur l’Union européenne, et par conséquent toutes les politiques non conformes aux intérêts des Européens conduites jusqu’à maintenant. Parce que le Parlement a les pouvoirs de le faire, dès lors qu’existerait en son sein un bloc nettement majoritaire de députés solidaires dans leur vision d’une Europe émancipée de ses vieux tabous idéologiques et consciente de la précarité de son avenir.