mardi, 11 mars 2025

L'Éveil du Japon dans l'Ordre des Grandes Puissances

L'Éveil du Japon dans l'Ordre des Grandes Puissances

Avec le déclin des globalistes et la montée de la multipolarité, le Japon a désormais une chance rare de retrouver son indépendance.

Alexander Douguine

Quelle place pour le Japon dans l'ordre mondial des grandes puissances? Rappelons que Huntington a posé le Japon comme une civilisation bouddhiste distincte dans son célèbre texte de 1993. Cela n'avait pas de sens jusqu'à présent. Le Japon était totalement soumis au programme libéral et globaliste des gauches. Maintenant, que ce programme défaille, cela commence à prendre sens.

Trump signifie révolution. Pour le Japon (et les rapports Japon/Russie), cela oblige à tenir compte des faits suivants :

- Trump a déjà dit qu'il n'était pas heureux de l'aide militaire accordée au Japon.

- Trump est généralement en faveur de la tradition.

- Fini le thème habituellement récurrent de la russophobie.

Mettons maintenant ces trois points ensemble.

Quelles sont les inférences pour le Japon?

- Moins de dépendance vis-à-vis des globalistes libéraux américains.

- Invitation indirecte à restaurer le traditionalisme japonais.

- Porte ouverte pour le dialogue avec les traditionalistes russes.

L'OTAN est l'autre nom de l'État profond libéral globaliste et internationaliste. Dans un monde multipolaire, l'existence d'une telle structure n'a pas de sens. C'est juste une inertie obsolète issue de la guerre froide. L'ordre des grandes puissances exige une nouvelle stratégie de sécurité globale basée sur des pôles et des zones autour de ceux-ci, correctement et réalistement définis.

Il est maintenant temps de réfléchir à comment rendre sa grandeur au Japon. La Chine est grande. Le Japon, jusqu'à présent, était un appendice misérable du système globaliste. Un pays occupé avec zéro souveraineté. Seules des ombres de sa grandeurs passée subsistaient misérablement. Trump donne une chance de changer cela.

La philosophie est un piège pour la réalité. L'histoire oscille autour de l'axe de la "marche dogmatique des choses" (J. Parvulesco) - un pas d'un côté, un pas de l'autre. La philosophie attend le moment où la réalité approche de l'axe idéationnel et signale alors: voilà.

Le vieux libéralisme détestait le telos. La liberté l'interdit. Le libéralisme de gauche est un mélange entre libéralisme et communisme (surtout les linéaments qui sont qualifiables de "trotskystes"). Le cœur de la philosophie Tech Right (r/acc) est de dire: le libéralisme de gauche entrave le progrès technique en plaçant le telos (moralisant, woke) avant toutes autres choses.

La Tech Right veut annuler le libéralisme de gauche parce que le progrès technique exige une véritable liberté - une liberté grâce à l'absence de tout telos.

La fin de l'histoire hégélienne (dans une lecture de gauche, car il existe une autre lecture authentiquement hégélienne, qui est de droite et monarchiste) a été introduite dans le libéralisme de gauche de manière artificielle par d'anciens marxistes et trotskystes - A. Kojève, par exemple. La singularité n'est pas un telos. C'est une sorte de moment du libre marché.

Commentaire: Bonjour, M. Douguine. Dans ces temps changeants, surtout avec Trump critiquant l'accord concernant la protection que les États-Unis accordent au Japon comme "injuste", comment pensez-vous que le Japon devrait se positionner? Le Japon devrait-il se réarmer correctement? Quelle serait la position de la Russie sur cette question?

Ma réponse: Le Japon a maintenant une chance unique de s'éveiller et de commencer à restaurer sa souveraineté. La Russie n'est pas un ennemi inné et absolu de ce tournant. Cela pourrait s'inscrire dans une multipolarité totalement ignorée jusqu'à présent par un Japon trop docile et soumis (aux globalistes).

17:58 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, actualité, japon, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'Europe erre à l'aveuglette: pourquoi la brigade franco-allemande n'est pas une réponse

L'Europe erre à l'aveuglette: pourquoi la brigade franco-allemande n'est pas une réponse

Elena Fritz

Source: https://www.pi-news.net/2025/03/europa-im-blindflug-warum...

La Brigade franco-allemande (BFA) est érigée en levier d'une prétendue souveraineté - une approche qui fait l'impasse sur les réalités géopolitiques et qui colle aux illusions des élites européennes.

Le policy brief de la DGAP intitulé « Un leadership franco-allemand pour une Europe souveraine » (mars 2025) promet d'esquisser une orientation dans la crise de sécurité que traverse l'Europe, mais l'analyse demeure, in fine, un échafaudage fragile. La brigade franco-allemande (brigade FA) est érigée en levier d'une prétendue souveraineté - une approche qui fait l'impasse sur les réalités géopolitiques et qui colle aux illusions des élites européennes. Au lieu d'apporter des réponses, le rapport propose plutôt des rêves académiques.

La brigade FA : un symbole plutôt qu'une substance

La DGAP vante la Brigade, créée en 1989, comme un « test » pour le leadership franco-allemand. Mais le bilan après plus de trente ans est décevant. Des exercices comme « Kecker Spatz » (1987) avec 75.000 soldats en dehors des structures de l'OTAN ou le Conseil de sécurité et de défense (1988) ont été salués comme des déclenchements initiaux prometteurs - ce qui est resté, c'est l'immobilisme. Les interventions au Mali, en Bosnie ou en Afghanistan ont révélé le fossé : la France et l'Allemagne opèrent côte à côte, non pas ensemble. Au Mali (2014-2020), les Français ont combattu les terroristes, les Allemands se sont entraînés - avec une unité qui n'existait que sur le papier.

La brigade a peut-être un potentiel militaire - infanterie, artillerie, logistique - mais sans stratégie unifiée, elle reste un gros-œuvre coûteux. La DGAP propose des interventions sur le flanc est de l'OTAN, mais ne voit pas que les divergences entre Berlin et Paris paralysent tout concept. Le rapport s'accroche à un mythe d'intégration qui n'est jamais devenu réalité.

Le retour de Trump et la menace du retrait américain ravivent l'idée d'une « armée de l'UE » - la DGAP elle-même la qualifie de « totalement irréaliste ». Au lieu de cela, on promeut une « européanisation » de l'OTAN, avec la brigade comme pilier. La mise sous commandement de l'OTAN (janvier 2025) pour la Lituanie et la Roumanie est un pas, mais les oppositions stratégiques - l'Allemagne avec un rattachement à l'hégémon américain, la France avec des ambitions d'autonomie - persistent. L'Eurocorps, souvent salué comme une extension de la brigade, illustre le dilemme: 60.000 soldats en cas de guerre, mais pris entre des visions contradictoires. La souveraineté ne se construit pas ainsi.

Scepticisme à l'égard de la DGAP : une pensée trop étroite

La fixation sur l'axe franco-allemand semble naïve. Historiquement, des projets comme la Communauté européenne de défense (1952) ont échoué en raison d'intérêts nationaux - pourquoi en serait-il autrement aujourd'hui ? Le « dialogue stratégique » reste un vœu pieux tant que la volonté politique fait défaut. Considérer la brigade comme une « cellule germinale » ignore son histoire en tant que symbole sans substance. La rhétorique du flanc est contre la Russie semble en outre unilatérale - la véritable faiblesse de l'Europe réside dans son délitement, et pas seulement dans les menaces extérieures.

La DGAP reste silencieuse sur les alternatives. La dissolution de la brigade au profit de structures plus efficaces est mentionnée, mais pas approfondie. Au lieu de cela, le regard reste fixé sur un concept européen qui ne fait que remplacer la dépendance transatlantique par une coopération franco-allemande plus qu'aléatoire.

La chance de sortir de la servitude

Le cours suivi aujourd'hui par Trump offre toutefois une opportunité que la DGAP occulte: la possibilité de libérer l'Europe de la servitude transatlantique. Pendant des décennies, la dépendance vis-à-vis des garanties américaines a étranglé l'autonomie - une renégociation est désormais sur la table. Non pas une soumission aveugle, mais un partenariat d'égal à égal avec les Etats-Unis pourrait garantir la stabilité sans sacrifier la souveraineté. La Bundeswehr, qui n'est actuellement que l'ombre d'elle-même, devrait pour cela devenir une priorité - la force nationale comme base plutôt que des expériences diffuses.

Parallèlement, la Russie ne devrait pas être diabolisée. Le rapport considère implicitement Moscou comme une menace, mais une perspective sobre montre que la Russie est un voisin avec lequel une coexistence pragmatique est possible. La confrontation affaiblit l'Europe, la coopération - par exemple en matière d'énergie ou de sécurité - pourrait la stabiliser. L'hystérie du flanc est de l'OTAN a fait plus de mal que de bien.

Une communauté d'intérêts géopolitique plutôt qu'un isolement

Au lieu d'un cavalier seul franco-allemand, une autre stratégie s'offre à nous: une communauté d'intérêts géopolitique avec de grandes puissances. Les Etats-Unis restent une réalité militaire, la Russie un facteur eurasiatique - tous deux pourraient coopérer avec une Europe capable d'agir. La brigade pourrait jouer un rôle à cet égard, non pas en tant que projet de l'UE, mais dans des formats bilatéraux ou multilatéraux avec des objectifs clairs. Des modèles comme le corps germano-néerlandais prouvent que la coopération pragmatique fonctionne - sans le poids historique de l'axe franco-allemand.

Cette approche présuppose toutefois que l'Europe fasse ses devoirs: une défense nationale renforcée, des intérêts clairs, l'abandon des entraves idéologiques. La DGAP rêve d'une unité romantique - la réalité exige des calculs plus sobres.

Conclusion : il est temps d'y voir plus clair

Le rapport de la DGAP fournit des faits, mais ses conclusions relèvent du vœu pieux académique. La brigade franco-allemande n'est pas une clé de la souveraineté, mais un miroir des déchirements européens. La chance est ailleurs: dans la libération de la dépendance transatlantique, dans un voisinage pragmatique avec la Russie et dans une communauté d'intérêts qui présuppose la force nationale. Sans cela, l'Europe continuera à errer à l'aveuglette - et le temps presse.

17:32 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eurocorps, brigade franco-allemande, défense, europe, affaires européennes, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

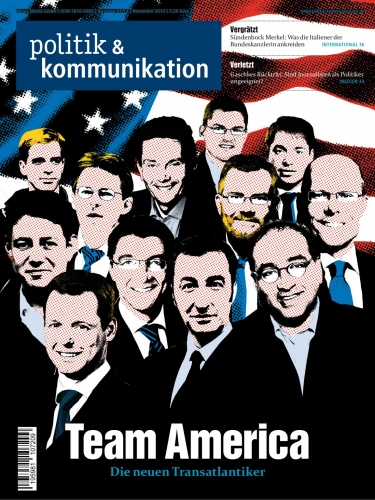

Merz vendra-t-il l'Allemagne à BlackRock ?

Merz vendra-t-il l'Allemagne à BlackRock ?

Le renard devient le patron du poulailler

Source: https://dissident.one/zal-merz-duitsland-verkopen-aan-bla...

Merz était l'homme de BlackRock en Allemagne jusqu'à il y a quelques années. S'il est élu chancelier, il accélérera la cannibalisation de l'économie allemande (et européenne) et la placera entre les mains du capital américain. « C'est laisser le renard gouverner le poulailler ».

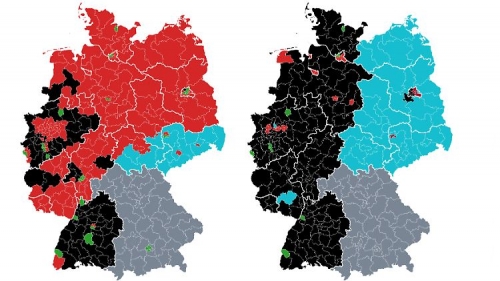

À 69 ans, Friedrich Merz attend ce moment depuis des décennies. Depuis les élections de février dernier, il est le nouveau chancelier de l'Allemagne, son parti, la Christlich Demokratische Union (CDU), devait remporter 30% des suffrages. Il devra mettre sur pied une nouvelle coalition composée de divers partis, mais Merz n'y verra pas d'inconvénient. Le lundi matin qui suivit les élections, il avait réalisé l'une des plus remarquables remontées de l'histoire politique récente, écrit Thomas Fazi.

Merz a rejoint le parti quand il était étudiant il y a plusieurs dizaines d'années. Mais aujourd'hui, il fait campagne sur un programme intitulé « Make Germany Great Again » - une tentative calculée de gagner des voix sur l'Alternative für Deutschland (AfD) en déplaçant son parti vers la droite sur des questions telles que l'immigration. Son cynisme ne doit pas être sous-estimé: comme Donald Trump en Amérique, le millionnaire Merz est un roi de l'entreprise habillé en conservateur.

N'oublions pas que Merz représente depuis longtemps les intérêts de certaines des élites commerciales et financières les plus puissantes du monde, notamment en tant que représentant clé de BlackRock en Allemagne entre 2016 et 2020. Si Merz est élu, l'Allemagne deviendra le premier pays à être dirigé par un ancien représentant de BlackRock. Mais ses liens avec les institutions de l'élite remontent à bien plus loin: pendant plus de vingt ans, avant même de rejoindre BlackRock, il a incarné la porte tournante entre la politique, les affaires et la finance.

Après les élections fédérales de 2002, Angela Merkel, alors chef de file de la CDU, s'est vu confier la présidence du groupe parlementaire, tandis que Merz a été nommé son adjoint. Cependant, leur relation ont été loin d'être au beau fixe et Merz a démissionné deux ans plus tard, se retirant progressivement de la vie politique jusqu'à ce qu'il quitte le Parlement en 2009. Pourtant, avant même son départ, il avait de l'or entre les mains. En 2004, il est engagé en tant qu'avocat principal par le cabinet international de droit et de lobbying Mayer Brown, un poids lourd du secteur dont le chiffre d'affaires annuel se calcule en milliards.

C'est là que Merz a découvert une relation beaucoup plus fructueuse. Comme l'explique Werner Rügemer, auteur de BlackRock Germany, Merz a contribué à faciliter des transactions chez Mayer Brown qui ont favorisé les intérêts des capitaux américains en Allemagne en encourageant les investisseurs américains à acheter des entreprises en République fédérale. Le résultat a été la vente et la restructuration de milliers d'entreprises allemandes, la suppression d'emplois et le gel des salaires - une approche ouvertement louée par Merz dans son livre Mehr Kapitalismus wagen (Oser plus de capitalisme).

Il ne fait aucun doute que Merz voulait incarner la thèse de son livre, mais à l'époque, il siégeait également au conseil de surveillance et au conseil d'administration de plusieurs grandes entreprises. Et puis il a abouti chez BlackRock, peut-être l'une des entreprises les plus puissantes qui aient jamais existé et elle a frappé à sa porte. Comment Merz aurait-il pu refuser ? Produits pharmaceutiques, divertissement, médias et, bien sûr, industrie de guerre - il n'y a pratiquement aucun secteur sur lequel BlackRock n'essaiera pas de capitaliser.

L'intérêt qu'il avait à engager Merz n'est pas difficile à comprendre. Il a facilité les rencontres entre le PDG de BlackRock, Larry Fink, et les hommes politiques allemands, et a contribué à l'élaboration de politiques favorables à la société et à son énorme portefeuille d'investissements. Sous l'influence de Merz, par exemple, BlackRock est devenu l'un des principaux actionnaires non allemands de nombreuses grandes entreprises allemandes, de la Deutsche Bank à Volkswagen, en passant par BMW et Siemens. Cependant, son travail n'a pas seulement consisté à augmenter les profits des actionnaires; il a également consisté à façonner un environnement politique dans lequel les intérêts des entreprises étaient alignés sur la politique du gouvernement. Par une heureuse coïncidence, il a également créé un climat dans lequel quelqu'un comme Merz pouvait facilement faire la navette entre les grandes entreprises et le Bundestag.

« Le millionnaire Merz est un roi de l'entreprise habillé en conservateur », explique le président.

C'est ce qui s'est passé en 2021, lorsque Merz, armé d'un compte en banque bien rempli et de deux jets privés, est revenu sur la scène politique en tant que chef de file de la CDU. Sans surprise, sa philosophie politique est fermement ancrée dans le néolibéralisme. Il est un fervent défenseur de la privatisation et de la déréglementation. Ces mesures sont souvent accompagnées de promesses visant à réduire la bureaucratie et à attirer les investisseurs étrangers. Mais en réalité, ce langage corporatiste ambigu est destiné à souligner l'importance qu'il accorde à la recherche de solutions aux problèmes publics par le secteur privé.

Merz est un fervent partisan de la privatisation des systèmes de sécurité sociale, au profit d'entreprises telles que BlackRock, leader dans le domaine des régimes de retraite privés. Il est aussi traditionnellement un fervent opposant au salaire minimum et aux lois contre les licenciements abusifs. Sous son règne, les travailleurs allemands risquent de voir leurs salaires stagner, voire pire.

Mais il est difficile de croire que les Allemands ordinaires sont la préoccupation de Merz. Homme de Davos un jour, homme de Davos toujours - et sa longue histoire de représentant de puissantes industries, notamment les secteurs de la chimie, de la finance et de la métallurgie, suggère qu'il aura d'autres priorités. En tant que chancelier, Merz pourrait, par exemple, être appelé à réglementer des secteurs auxquels il est associé depuis longtemps - et que Mayer Brown, son ancien employeur, représente toujours.

Il faut également tenir compte du fait que, sous la direction de Merz, la CDU a reçu des millions d'euros en contributions de campagne de la part des intérêts commerciaux qu'il a représentés dans le passé - plus que tout autre parti. Ainsi, pour les lobbyistes allemands et internationaux, avoir Merz - un ancien collègue - comme chancelier serait un rêve devenu réalité. Ou, comme le dit Rügemer, « c'est faire du renard le patron du poulailler ».

Il ne s'agit pas seulement d'une question économique : les relations d'affaires de Merz déterminent également sa politique étrangère. Au fond, il est un atlantiste convaincu et un ardent défenseur du rôle de l'Amérique en tant que garant de l'ordre mondial. Cette position idéologique a conduit Merz à rejoindre les États-Unis sur des questions telles que le gazoduc Nord Stream 2, dont il a demandé l'annulation bien avant que la crise en Ukraine ne s'aggrave. Sa position agressive en matière de politique étrangère, notamment en ce qui concerne son soutien ferme à l'Ukraine, a encore illustré son alignement sur les anciennes priorités géopolitiques des États-Unis, même au détriment des intérêts fondamentaux de son propre pays. En effet, l'une des principales raisons de la contraction de l'économie allemande et de la poursuite de son industrialisation est sa décision de se dissocier du gaz russe sous la forte pression des États-Unis.

Bien entendu, Washington a désormais une politique très différente à l'égard de l'Ukraine. Merz sera-t-il alors contraint d'abandonner ses convictions atlantistes? Pas nécessairement. Bien que sa forte position anti-russe et ses tendances militaristes semblent en contradiction avec les tentatives de Trump de désamorcer le conflit, la réalité est que leurs visions sont plus en phase l'une avec l'autre qu'il n'y paraît de prime abord. Que demande finalement Trump à l'Europe? Une augmentation des dépenses de défense et un rôle majeur dans la prise en charge des responsabilités financières et stratégiques pour la sécurité de l'Ukraine après la guerre, ce qui pourrait même inclure le déploiement d'une « force de maintien de la paix » européenne.

Ces politiques s'inscrivent parfaitement dans la vision de Merz. Il plaide depuis longtemps en faveur d'une augmentation du budget de la défense de l'Allemagne, une position saluée par ses alliés du complexe militaro-industriel allemand. Aujourd'hui, il a même rejoint le chœur appelant l'Europe à « prendre sa sécurité en main ». Trump n'aurait pas pu rêver d'un meilleur choix. Cette convergence stratégique, associée aux tendances conservatrices de Merz, à ses liens étroits avec les secteurs financiers et commerciaux américains et à son atlantisme profondément enraciné, le placent en bonne position pour devenir le « vassal en chef » européen de l'Amérique dans notre ère post-libérale. L'Allemagne se retrouverait ainsi à la tête d'une Union européenne à la fois plus faible économiquement et plus puissante militairement, alors même qu'elle reste à la dérive sur le plan stratégique.

Cet arrangement s'accompagnera de nombreux discours sur l'« autonomie » allemande et européenne - et peut-être même de désaccords publics passionnés entre Berlin et Washington. En réalité, il s'agirait surtout d'une façade, car la nouvelle dynamique ne servirait que les élites européennes et américaines. Les premières continueront à alimenter la peur de la Russie pour justifier l'augmentation des dépenses de défense, détourner l'argent des programmes sociaux et légitimer la poursuite de leur approche musclée de la démocratie. Quant aux secondes, elles continueraient à bénéficier de la dépendance économique de l'Europe à l'égard des États-Unis. Pendant ce temps, des gens comme Merz seraient bien placés pour soutenir la poursuite de la cannibalisation de l'Europe par le capital américain.

Ce n'est pas que nous devions être surpris. Au cours des deux dernières décennies, Merz, comme Trump, a prouvé qu'il était d'abord un homme d'affaires et ensuite un politicien.

Mais contrairement à Trump, qui a au moins quelques références populistes, la victoire de Merz sera célébrée dans les salles de conseil d'administration de BlackRock et d'autres grandes entreprises, qui peuvent s'attendre à ce que leurs soldes bancaires augmentent régulièrement. Mais comme souvent, les électeurs ordinaires ne doivent pas s'attendre à ce que ce butin leur parvienne.

17:06 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : friedrich merz, allemagne, europe, affaires européennes, néolibéralisme, blackrock |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Comment les Européens font face à l'ère complexe

Comment les Européens font face à l'ère complexe

par Pierluigi Fagan

Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/29993-pier...

Les Américains se désengagent non seulement de l'Ukraine, mais plus généralement de l'Europe en termes de présence militaire directe et d'investissements. Ce désengagement s'inscrit dans leur stratégie de réduction des dépenses de l'Etat et rassure Moscou sur le fait que cette administration ne considère pas Moscou comme un ennemi stratégique. Ce retrait pourrait s'étendre, au-delà de l'Ukraine, aux pays européens annexés par l'OTAN depuis les années 1990.

Cela n'a rien à voir avec les retraits de l'OTAN qui ont fait couler beaucoup d'encre. L'OTAN est une alliance dans laquelle, selon Washington, chacun apporte sa contribution, mais ce n'est pas le cas de l'Europe. Washington vise stratégiquement le Pacifique; l'Europe doit donc créer une OTAN européenne et se débrouiller toute seule.

Moscou sera très heureux de traiter militairement avec l'Europe et non avec les États-Unis, à la fois parce que les Russes ne considèrent pas l'Europe comme un ennemi stratégique (la somme de l'arsenal atomique du Royaume-Uni et de la France représente 10% de celui de la Russie, mis à part le problème des transporteurs, soit les missiles et les avions, pour lesquels nous sommes un « ami très cher... », mais c'est un problème beaucoup plus complexe que l'inventaire des armes), et parce que la menace militaire européenne est et restera substantiellement dépourvue de réelle substance car, en théorie, elle sera « défensive », et certainement pas offensive.

Kiev aura donc son propre semblant de protection, même relative, un Kiev auquel les accords Trump-Poutine interdisent l'adhésion à l'OTAN, mais l'accordent à l'UE, en supposant que cette dernière soit disposée à assumer ce fardeau.

Puis d'aller justifier pourquoi continuer à l'armer, mais ne pas l'intégrer au marché commun et payer sa reconstruction. Sur le plan économique, Kiev cédera des sites miniers aux États-Unis, qui non seulement économiseront de l'argent, mais en gagneront aussi. Les investissements miniers et néo-technologiques américains (le vieux projet de Zelensky pour une nouvelle nation anarcho-capitaliste de start-up high-tech), seront « protégés » par les Européens, c'est un risque, mais un risque relatif.

Le levier utilisé par Washington à l'égard de l'Europe sera les tarifs douaniers, plus de dépenses militaires - moins de droits de douane, moins de dépenses militaires - plus de droits de douane. Avec une séduction fiscale supplémentaire en cas de délocalisation de leurs propres entreprises qui veulent continuer à vendre aux États-Unis. En outre, une grande partie des nouvelles dépenses militaires européennes bénéficiera directement à la vorace industrie militaire américaine sans avoir à lui livrer une guerre directe en tant que moteur de production et de profit (également parce que des réductions des dépenses militaires américaines directes et une reconfiguration des secteurs de pointe sont annoncées). Ce schéma sera également appliqué dans d'autres parties du monde des alliances et des protections américaines dans le monde (Japon, Corée, Taïwan, monde arabe, Asie, etc.). Pour Taïwan, le prix annoncé est le partage de la participation dans TSMC et la délocalisation de la production aux États-Unis. En ce sens, le monde sera momentanément plus « pacifique » alors qu'il a l'intention de s'armer. « Si vis pacem, para bellum », disait-on de Platon à Végèce, la paix s'obtient par la peur de la force de l'ennemi, disait Trump.

La nouvelle relation avec Moscou inclut la possibilité de reprendre les affaires directes dans l'extraction d'énergie fossile, même dans l'Arctique si ce n'est pas directement en Sibérie, du pain pour une bonne part des sponsors économico-politiques et pétro-carbonés de Trump, déjà obséquieux au tournant anti-écologique déguisé en anti-éveil pour le plaisir supplémentaire de vastes audiences d'imbéciles et de décérébrés.

L'Europe sait tout cela et c'est pourquoi elle continue et même amplifie la construction surréaliste que constitue le « grand danger russe », qui serait imminent et à sa porte. Quel électorat national européen pourrait accepter et partager ce virage militariste pour des économies, des budgets, des dettes publiques déjà sous pression, sans la construction du « grand ennemi qui est aux portes » ? Inversement, comment justifier, après trois ans d'illusions, un éventuel virage diplomatico-pacifique sans perdre complètement la face et toute crédibilité politique résiduelle pour ses élites ?

[En effet, malgré tous les efforts déployés depuis trois ans, une grande partie de l'Europe ne considère pas la Russie comme un adversaire stratégique, selon une étude menée par le Conseil européen des relations extérieures].

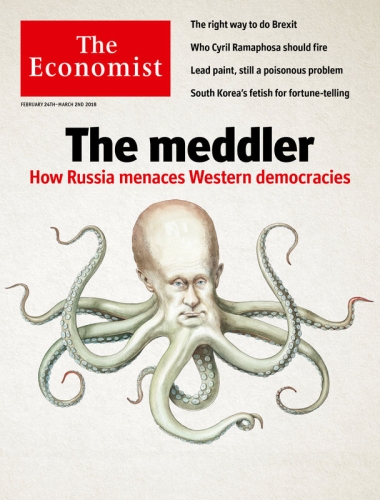

Cette bande de moutons bêlants du sous-continent est gouvernée par la vieille et perfide Grande-Bretagne. D'abord un article surréaliste de The Economist conseillant aux Européens de diminuer les dépenses sociales pour augmenter les dépenses militaires, puis hier le Financial Times est monté au créneau avec plus ou moins le même discours et même l'idée d'un fonds commun et d'une agence pour des dépenses communes, un commandement stratégique atomique commun, dans lequel Londres voit aussi un débouché pour « son » industrie militaire, ainsi que la possibilité plus large de recommencer à faire des affaires avec l'UE puisque le plan du Brexit n'a pas fonctionné stratégiquement comme on l'imaginait.

Londres préfère donc sans doute se tailler un rôle en rétablissant le triangle avec Paris et Berlin plutôt que de traiter directement avec Trump, même pour eux le « tournant » dans leur attitude vis-à-vis de Moscou est impossible, ni souhaité. Comme l'écrivent déjà les libéraux britanniques, tout cela est pro-tempore, c'est un « ha da passa » a' nuttata », Trump n'est pas éternel, tôt ou tard la donne changera à nouveau, mais cette nouvelle posture ne déplaira pas même à la restauration complète de l'internationale libérale une fois que - si et quand - Washington reviendra à la raison. Plus d'armes pour tous, c'est la voie à suivre pour le monde des années et des décennies à venir, alors mieux vaut faire de nécessité vertu. La guerre a toujours été le moteur du développement technologique et économique de l'Europe, depuis le début de la modernité, si ce n'est la transition du Moyen-Âge à l'ère moderne, puisque nous sommes maintenant sortis des nouveaux secteurs technologiques de pointe, que nous reste-t-il à faire ?

Les capitaux fuyant une Europe soumise à des tarifs douaniers et à des dépenses militaires exogènes et faiblement endogènes iront à Wall Street, mais pas seulement le capital financier, également le capital productif (les entreprises) et le capital fiscal (les capitalistes) à qui l'on promettra des conditions plus attrayantes. La cure de reconstitution du budget américain passera par la vampirisation de l'Europe et des Européens. Tout organisme en crise pompe davantage de sang de la périphérie vers les organes vitaux.

Pour les Arabes, le discours est bien connu, tout est aligné sur la nouvelle route du coton/les accords d'Abraham qui déboucheront sur les côtes méditerranéennes d'Israël avec Gaza transformée en paradis fiscal anarcho-capitaliste, utile non seulement pour toutes les entreprises et les investisseurs impliqués dans la mise en œuvre du plan sur dix ans, utile aussi pour saboter les derniers flous fiscaux des États européens alors aux prises avec la diaspora fiscale des entreprises et des contribuables fortunés, si ce n'est aux États-Unis, dans le nouveau paradis fiscal de la rive orientale de la Méditerranée. Moins d'impôts, moins d'aide sociale, plus de privatisations, plus de pâturages pour le capital anglo-saxon.

D'autre part, pour les Européens, un nouveau potentiel commercial avec l'Asie du Sud, des combustibles fossiles moins chers que le schiste américain, peut-être même quelques co-entreprises pour de nouveaux forages en Méditerranée. Cependant, rien de tout cela ne sera immédiat.

Oui, d'accord, il faudra gérer les divers maux et insatisfactions dont souffriront les Égyptiens, les Turcs et les Qataris, mais un moyen sera trouvé. L'Iran n'aura plus qu'à prier pour ne pas être directement attaqué par Tel-Aviv et à pêcher dans le baril, sinon il y aura de sérieuses douleurs. Non seulement Gaza deviendra une exclave américaine, mais même les Territoires seront absorbés par Tel-Aviv avec la dislocation d'une partie des Palestiniens, absorber des parts substantielles de la population palestinienne deviendra le nouveau prix à payer pour les Arabes, à condition qu'ils veuillent entrer dans le gâteau du méga-projet pour l'avenir de la région et ne pas se retrouver ostracisés (course à l'espace, nouvelles technologies diverses, fournitures militaires, etc.) et frappés par des droits et autres inconvénients stratégico-économico-financiers.

Certains seront horrifiés et soupireront qu'entre le dire et le faire, il y a l'impondérable. C'est vrai, mais dans la nouvelle ère complexe, soit vous avez un plan, soit vous serez écrasé par ceux qui en ont un et qui ont le pouvoir d'essayer de le mettre en œuvre. Nous, Européens, en supposant qu'une telle entité existe non seulement géographiquement (comme Metternich l'a dit de l'Italie), n'avons ni le plan, ni le pouvoir, ni le couplage adéquat des « élites » pour l'obtenir. Nous n'avons pas, ni ne pouvons avoir la subjectivité géopolitique qui présuppose l'existence d'un État, mais nous avons des légions d'aspirants à imiter Machiavel qui suggèreront que l'Europe devrait être et faire ceci et non cela, un volumineux théâtre de l'absurde. À ceux qui persistent à soupirer que « ce n'est pas bien », je conseillerais de prendre un long bain de réalisme brutal, car notre déni de la réalité est de plus en plus pathologique.

Après tout, certains ont répété pendant des années sur la question israélo-palestinienne « une terre, deux Etats », ce qui semble être une belle idée, dommage qu'elle soit impossible, pensiez-vous vraiment que Tel-Aviv accepterait un Etat palestinien à ses frontières ? C'est maintenant au tour de l'Europe pacifiste, socialiste, écologique, tiers-mondiste, bricsiste ou favorable à la Chine. Nous remplissons la réalité de paroles, de « bonnes choses à penser » et à dire qui ne sont pas réalistes. Cela réduit l'anxiété liée à la dissonance cognitive, mais cela ne peut rien produire de concret car cela ne repose pas sur une base réaliste, mais sur une base idéaliste. L'idéalisme peut nous donner un point à atteindre sur un horizon lointain, mais pour nous orienter et aller de l'avant, nous devons nous confronter au monde réel, construire au fil du temps des sujets dotés d'une stratégie articulée et très concrète et du pouvoir relatif de la mettre en œuvre.

Comme le disait le bon De Maistre, « Tout peuple a le gouvernement qu'il mérite » et nous méritons toutes ces élites, elles sont le miroir de notre insipidité (populaire, intellectuelle, culturelle, politique), on peut les insulter autant qu'on veut, mais c'est comme cracher sur un miroir.

16:09 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

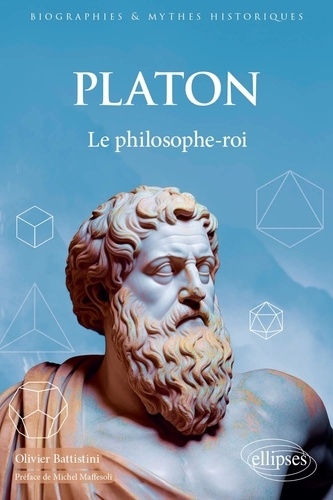

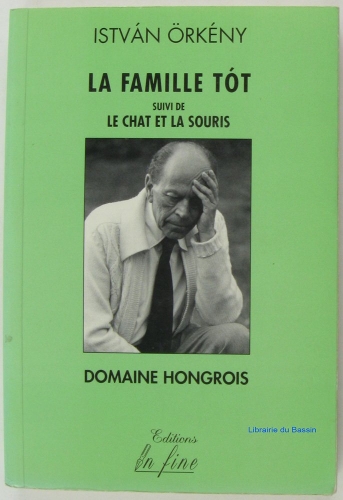

Le Paradoxe de Platon: l’extrême contemporain et le super-mythologue

Le Paradoxe de Platon: l’extrême contemporain et le super-mythologue

François Mannaz

« Et si Platon revenait… » se demande Roger-Pol Droit. Olivier Battistini de lui répondre que Platon ne se sera jamais absenté. Il est notre « extrême contemporain ».

Cette proposition est la phrase-clé de l’ouvrage d'Olivier Battistini, consacré à Platon. Ce put en être le titre; ce sera la thèse du livre: « Platon Le philosophe-roi », bellement préfacé par Michel Maffesoli.

La biographie de Platon est courte. On sait peu de choses de lui. « Il est né » en 428 ou 427; « il est mort » en 347 ou 346. Mais il est le seul penseur grec dont l’œuvre complète nous est parvenue. (Etrange: pourquoi pas les autres? Désamour, mal-pensance, censure?)

Donc Platon tient la corde du théologiquement correct depuis deux millénaires et demi.

On saluera la judicieuse initiative de l’auteur de contextualiser son travail. Le livre contient en effet une imposante galerie des portraits: des interlocuteurs, adversaires, amis, clients, ou gitons de Platon. Cet utile catalogue fixe « les protagonistes » et « antagonistes », (ensemble leurs « caractères », statut, camp, rôle, pedigree) qui défilent sous la plume de l’auteur et constituent le paysage de « la scène à Athènes » sous Platon, Socrate et consorts.

Platon « extrême contemporain », cela veut dire l’hypermoderne qui fonde et structure la modernité, ouvre et habite « l’âge axial » (Karl Jaspers) vieux de 2500 ans. Es klang so neu und war doch so alt…..

Curieusement Platon n’aura jamais été pris au sérieux de son vivant. Il n’a d’ailleurs inventé ni doctrine ni théorie, et se bornera à mettre en forme ce qui fut pensé avant lui (Battistini s’essaye à dire « système apparent »). Reste que sa griffe ne laisse de fasciner. Son savoir caché accouchera en mythe une causalité d’exception appelée à se fixer en horizon absolu de science.

Divers auteurs opinent que Platon aurait créé la « philosophie », comme si on n’avait pas pensé avant lui. Ce qui revient à faire peu de cas des millénaires de sagesse dite primordiale, des innombrables sages amants de la Sophia, et surtout des ennemis irréductibles de Platon qu’il racise en « Sophistes ». À preuve sont les écrits de bagarre de Platon lui-même. Comme Cicéron, il fait des livres de ses pugilats et les titre du nom de ses cibles. Il cogne et éborgne les porteurs de la Sophia. Parce qu’en eux le mythos honni brille de mille feux. Michel Maffesoli indique que ce mythos, c’est notre « Tradition ». Tandis qu’en face mugit leur déconstruction.

Platon n’aura de cesse que de provoquer à l’adultère philosophique. Il cancelle et wokise les mythèmes et les hérauts de la Sophia (Calliclès, Gorgias, Critias ou Protagoras). Il culpabilise ses adversaires à la faute d’impiété à l’encontre de son snobisme de clerc mercenaire. En toute occurrence, il fait « pliure » et excite au « devenir minoritaire -majoritaire » de conformation à son modèle (G. Deleuze).

Platon éclipse la « philosophie », invente le concept, la catégorie, le genre de la misosophie (doctrine accusatoire de détestation) et l’installe en tout théologique de négation de la négation, de l’en-même-temps de la théologie spéculative et de la théologie expérimentale.

Platon inaugure la figure, la fonction et l’impact de l’intellectuel, activiste, propagandiste. Un « possédé » insiste Battistini. Un « prédicateur contre l’ennemi » (Hermann Lübbe) qui excelle à faire la guerre avec les idées, les valeurs et les fétiches de la théologie expérimentale.

Platon est assurément un polémiste de la réaction théologique. Il n’a de cesse d’accumuler, d’activer et d’exciter à la controverse. Partout, il est à l’attraction – répulsion – scandale. Discourir toujours pour provoquer un effet théologico-matriciel. Son entreprise est toute d’agitation religieuse et politique. Platon pousse sans relâche au degré ultime d’association et de dissociation dans la cité. Il se fait bélier de la pressure policy. Sa stratégie est au choc contre la physique politique et le primat de l’autochtonie: la cité grecque n’est pour lui qu’une « hypothèse ». Platon est le mécanicien du basculement de l’état politique à l’état cosmopolitique. Il s’impose en chiffre d’une triplice particulière de métaphysique, de métapolitique et de métacognition (où meta s’entend en mise à distance du point de vue tiers). Cela donne un anti-système, une métathéologie, une épi-théologie patriarcale de la plus forte nuisance, médisance, fraudulence, modulant à la chute.

De la sorte Platon se retrouvera à la tête d’un mouvement de contestation théologique qui perdure à ce jour (Osons dire que le climat est permaplatonique). Son énergie mentale se déchaîne contre le mythe politique de la polis et du peuple politique. Son idéologie est à l’inversion; sa (mytho)graphie est à la misosophie; sa misosophie est commissionnaire et commissaire: elle charrie l’en-soph-ie ! Emblématiquement, Léo Strauss proclamera qu’avec Platon l’activité de penser revient à s’aligner, se soumettre, se conformer à l’instance supérieure du théologique. Désormais, misosopher est décision et méthode ad hoc de technique sociale (scripsit K. R. Popper).

Platon demeure la star de l’esprit néolithique qui s’étale en « dialogue » inquisitorial, en « maieutique » engagée et en « dialectique » ravageuse.

Sa rhétorique est fractale. La mise en état du monde est jeu d’attaques. La plus-value doit aller à l’insolence, à l’effronterie, à la cacologie. Il en va de « réduire l’adversaire à quia », de lui ôter toute légitimité, de le déposséder de son humanité !

Comme l’on voit, le terrorisme théologique est d’une antique actualité. Walter Benjamin précisera que « l’esprit est la capacité même à exercer la dictature » ! Pour forcer à lui obéir, ajoutera Léon Chestov !!

Le combat des idées est donc travail théologique: « Idée, c’est Dieu ». Le monde des idées c’est la pensée du dieu jaloux. C’est théâtralité de l’absence de « liberté des présupposés » (Julien Freund) et de la technologie téléologique du miraculisme . C’est surtout violence théologique qui motorise l’« image inversée », « opposé absolu », schème d’alter-culte à effet direct d’application immédiate. Qui métabolise l’excès, l’exception, l’abstraction. Qui est lavé de la Haine (Empédocle).

Et Platon sait hair: la cité, ses héros, les femmes, la mer, ses opposants, les dieux, les déesses, les poètes, les arts, les Muses,... jusqu’à « la démocratie » ! L’auteur de reproduire le brevet de M. I. Finley: « le plus puissant et le plus radical penseur antidémocratique que le monde ait jamais connu » ! Ergo, Platon roule pour l’élite. Un théologien, ça pense cybernétiquement, et politiquement ça veut » l’hégémonie ! « Les civilisations meurent »; les théologiens restent. Est-ce là « ce que penser veut dire » ?

La parole théologique est vendue comme logos Le « logos platonicien » est l’arme des armes, » l’outil politique par excellence », « theoria » en marche. Logos est toujours assaut contre ce qui est dit a-logique, c’est à dire a-causal, ir-rationnel, impie (Georg Lukacs a tout dit sur le sujet). Il mathétise la prise. Il ingéniérise la culbute de la Thèse en antithèse, de la physis en cosmos, du Nomos (ou habitus d’ordre) en « nomos » (complot, décision ou loi au sens de lex dei), du peuple (laos) en parti (demos), des dèmes en classes, de la politeia en république, de la politeia en ressentimentalité, de ressentiment en croisade de conversion, etc. Il met tout à l’envers et ostracise ceux qui sont déclarés incompatibles. Logos devient raison, grammaire, discours divin dévoilé… en égologie. Bien sûr, ce logos est proclamé « roi », totem, grenier à « valeurs ». Socrate expérimentera qu’on meure pour lui.

Dans son écrit le plus célèbre, La République, Platon déchaine sa théologie « naturelle » contre les possibles biologiques du politique mais se déploie en technocrate théocratique indexé à la loi du plus fort. Or le gars s’y connait en la matière: saches lecteur que « Platon » c’est un surnom, un nom de scène, une marque. « Platon » veut dire le balaise, le barraqué, le prolixe (la grande gueule?). Son vrai nom est Aristoclès et çà déplait à ses péripatéticiens camarades de lutte pour la dictature du socratisme (et que Saul de Tarse traitera de « chiens »).

Il convient dès lors de calibrer Platon en théologien et porteur des valises de la théologie (nous savons depuis Hans-Günther Adler qu’elle s’entend de la mentalité arrimée au désir insatiable d’expérimenter le grand remplacement du réel par une réalité nouvelle enchainée à sa causalité irrépressible). Il lui importe de déconstruire la dimension polaire de la cité, de dézinguer la physis (de l’incréé) et de mettre en déchéance théologique tout mythe alternatif au récit unique. Son but est de créer une « cité seconde « dans laquelle logos est théos », « la divinité mesure de toutes choses » (non l’hominidé… parce que homo est le jouet du dieu-dieu...), où machine quelque sombre « loi générale de l’humanité ».

Telle est la face 1 du disque Platon, celle du théologien commissionnaire des premières années.

Il est une face 2 de doxanalyse que nous offre avec brio l’auteur, celle de l’homme mûr , revenu de ses emportements pour compte d’autrui, l’homme du Mythe.

Olivier Battistini souligne la metanoia de l’homme et le tour « dans le sens opposé » de son œuvre. Il présente un Platon en sage révulsé par la « théonose », défroquant la fraude, marri de son avocature, qui fait anamnèse vers le plus lointain passé. S’agaçant d’évidence sur le tard de l’absurdité de l’idée théologique et la remisant en thèse déontologique, Platon renordisera ses réflexions. Il quêtera sur les terres inaugurales des peuples premiers en osant penser l’avant de la création confessionnelle, et donc « l’avant du mythe politique », l’hyper-alterité alternative. Il se consacrera désormais à Thulé, à l’Atlantide ou à la course fâcheuse du nomos-basileus.

Platon de nous décrire Thulé (Tula), l’ile fabuleuse de l’extrème-Nord, la matrie des Hyperboréens, « la grande aurore », par le menu. Il gagnera des renseignements de première main auprès de son marin-reporter, le navigateur Pytheas au soutien de son offre d’avoir à penser l’hyper-alternation primordialice. C’est donc fait historique avéré que Thulé aura été la terre du primordial. Celui-là même que la théologie jalousera au point d’y originer sa diatribe vengeresse contre toute fragrance et mémoire de certain passé à l’Infraction de « péché originel »qui n’en finit pas d’empester la planète. Au rebours, Platon en fait donnée qui appelle à « réminiscence », à la purge des vices, au soleil du Pôle. Ce faisant il nous offre de penser l’origine, le Nord, le paradis magnétique, loin de tout péché, hors la chute, à l’abri du sabir théomaniaque et pirate. Platon d’inviter in fine à l’hyper-sécession d’avec la modernité et de ses « ombres ».

Bien plus tard, Pierre-Simon Ballanche se résoudra à acter cette alternative de palingénésie. En deçà de la bifurcation, il y a re-départ, altercroisement, autre commencement. Inverser l’inversion est le programme. « Callipolis » ou l’architectonie à l’angle droit est le projet. Castoriadis parlera pertinemment de « contre-révolution platonicienne ».

Battistini renchérit. Il nous incite à penser Platon contre Platon, nous convoque à penser la technique de Platon contre la technologie de Platon, nous provoque à renverser la table et à nover l’espace-temps au devenir de l’extraordinaire !

Michel Maffesoli l’a bien compris, lui qui dans sa préface salue la « belle œuvre » valant « chemin initiatique » vers la Vérité. Là est le fil d’Ariane vers la vraie sagesse ayant origine et dévoilement propres; là est le socle des « potentialités » du « ce que penser veut dire » fondamentalement, fondativement, sophialogiquement; là est le travail de fixation et de concrétion à mythe contre mythe (théologie n’est d’ailleurs qu’un mythe parmi d’autres, contre tous les autres,avec une enseigne autre). La conflagration des mythes prend le nom maffésolique de « complexio oppositorum ».

Le Paradoxe de Platon signe la victoire oblique, rétroactive et sophistiquée des Sophistes et de la Sophia. Il culmine en schème de décolonisation, de désintoxication, de résonnance parfaites. Loin de toute interdiction de penser l’autre provenance-appartenance ou Denkverbot de l’épi-théologie (S. Freud). « Le réel est sophique » et nullement théologique, souligne Jean Vioulac avec force .

Olivier Battistini fait bien d’élever Platon à « génie », « maitre de la métapolitique » et réinitialisateur du devenir. C’est judicieuse offre télesmatique à la clôture de l’interrègne de la modernité. C-ar-thage n’a-t-elle pas vaincu Rome obliquement in fine ?

Après tout, Peter Sloterdijk ne conte-t-il pas que la terre est sphère, ronde, boule où tout peut rouler dans tous les sens? Dès lors, tout vient et revient, au point que l’on pourra se baigner à nouveau dans la polyversité de ses eaux… et de ses fleuves.

Lecteur, bon voyage en sophialogie.

13:22 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : olivier battistini, platon, philosophie, antiquité grecque, hellénisme, platonisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

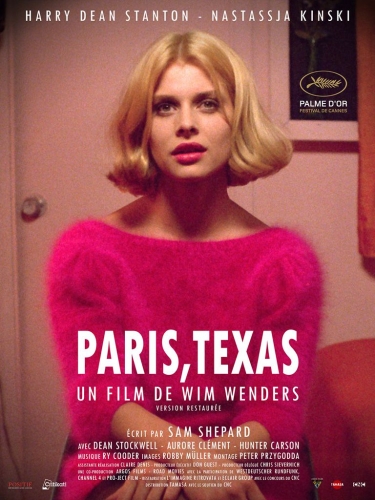

La chanson française ou la déconstruction en douceur

La chanson française ou la déconstruction en douceur

par Daniel COLOGNE

Texte préalablement paru sur le site Europe Maxima, le 29 novembre 2020

En 1860 est fondé le cabaret montmartrois « Le Lapin agile » (initialement « Lapin à Gilles », du nom de son fondateur André Gilles). Un siècle plus tard, Claude Nougaro y fait ses débuts, tandis que Jacques Brel et Georges Brassens chantent dans des cabarets concurrents comme « Les trois baudets » ou « Patachou ».

Bien que traversée par des courants très divers, la chanson française séculaire puise son inspiration dans l’amour du pays, de sa capitale, de ses terroirs, de son histoire souvent tourmentée et de ses paysages métamorphosés par les cycles saisonniers.

Des gens qui sont de quelque part

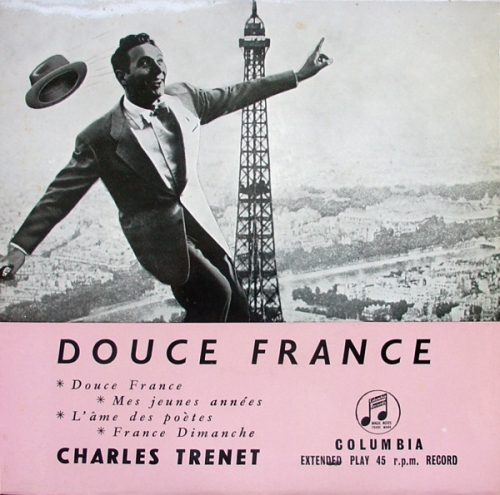

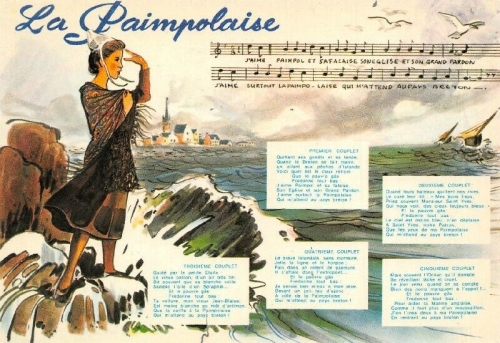

Rappelons-nous la Douce France de Charles Trénet et La Paimpolaise de Théodore Botrel qui exalte sa Bretagne comme Tino Rossi célèbre son « Île de Beauté ». De Fréhel à Édith Piaf en passant par Damia et Berthe Sylva, la chanson misérabiliste rend hommage au petit peuple parisien, à ses ouvrières qui meurent trop jeunes (Les Roses blanches), à ses gamins affligés d’un handicap (Le petit bosco), à ses accordéonistes qui demandent l’aumône sur les quais de la Seine en jouant l’air de L’Hirondelle du faubourg, des Petits pavés ou de la Valse brune.

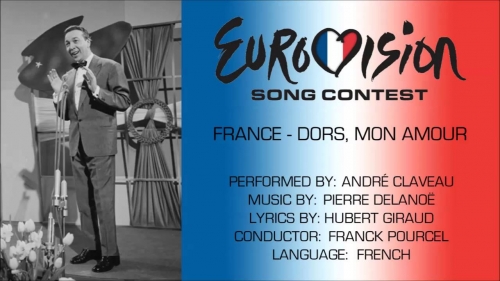

Vainqueur du premier concours Eurovision en 1956, André Claveau est la figure emblématique de cette chansonnette bien enracinée, amoureuse du petit train montagnard qui part pour son dernier voyage, nostalgique de la diligence qui mettait une semaine pour aller de Paris à Tours. Avec leur souvenir de la marelle enfantine sous les cerisiers roses et les pommiers blancs, ces refrains peuvent paraître surannés, mais savent parfois se revêtir d’une parure sensuelle de bon goût (Domino). Claveau change de registre lorsqu’il ravive la mémoire des combats vendéens (Les Mouchoirs rouges de Cholet, Prends ton fusil, Grégoire). Dans Trop petit, mon ami s’exprime une ferveur chrétienne qui rappelle La petite église de Jean Lumière.

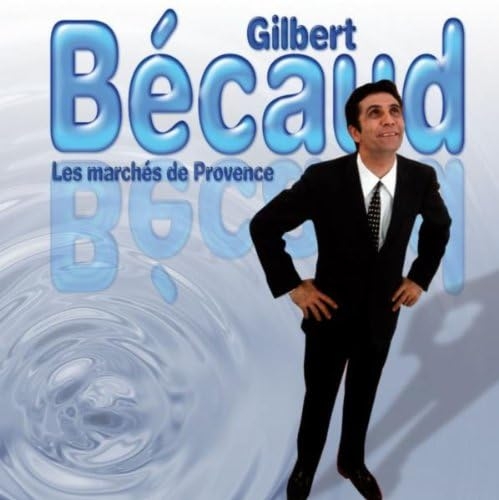

Après la Seconde Guerre mondiale s’affirme la brillante génération des chanteurs nés vers 1930, dont les répertoires glorifient encore souvent les lieux qui les ont vus naître. Pensons par exemple à Gilbert Bécaud, à ses Marchés de Provence ou à ce petit chef-d’œuvre intitulé C’est en septembre. Mais dans certaines discographies se glissent déjà des thèmes qui annoncent la « grande libéralisation » (David Goodhart) censée conduire vers l’Eldorado du village planétaire.

« Quand on n’a que l’amour »

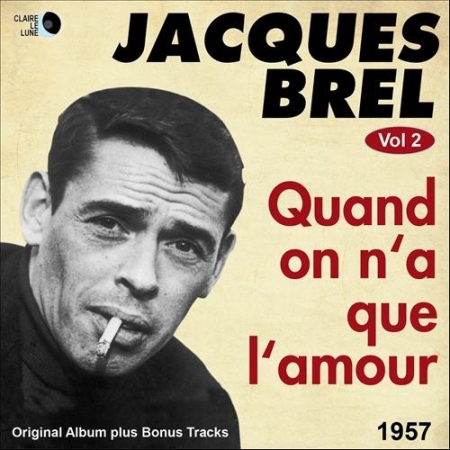

Mon admiration pour cet artiste hors normes comporte sans doute une part de chauvinisme patriotique. Jacques Brel a fait revivre le Bruxelles des gibus et des crinolines. Il a dépeint les « chemins de pluie » du « plat pays » flamand. Il a saisi l’étrange atmosphère d’une cité wallonne figée par les rigueurs des nuits hivernales (Il neige sur Liège). Mais il ne faut pas oublier les maladresses de ses premiers « 78 tours » (La Foire, Au printemps, Il peut pleuvoir). Que serait-il advenu de lui sans la soudaine notoriété que lui confère une chanson de 1956 rivalisant d’audience radiophonique avec le Bambino de Dalida et le Deo d’Harry Belafonte ?

Quand on n’a que l’amour annonce déjà les appels d’aujourd’hui à accueillir toute la misère du monde.

« Quand on n’a que l’amour

À offrir à ceux-là

Dont l’unique combativité

Est de chercher le jour. »

Brel confond, comme la bien-pensance actuelle, le légitime désir d’éradiquer la misère et la glorification du délinquant, dans la ligne du Victor Hugo des Misérables (le bon Valjean, ex-bagnard, contre le méchant policier Javert).

« Quand on n’a que l’amour

Pour habiller matin

Pauvres et malandrins

De manteaux de velours. »

Mieux encore qu’aux Misérables hugoliens c’est aux Voyous de velours de Georges Eekhoud qu’il faut ici se référer. Et voici un autre couplet :

« Quand on n’a que l’amour

Pour parler aux canons

Et rien qu’une chanson

Pour convaincre un tambour. »

Arrivé à Paris en 1953, Brel est comme une éponge qui s’imbibe du pacifisme germano-pratin, des appels à la désertion de Boris Vian et de Mouloudji, du dégoût existentialiste inspiré par les guerres d’Indochine et d’Algérie. Mais cet irénisme va conduire l’Europe à oublier le vieil adage romain Si vis pacem, para bellum et notre continent deviendra un nain géopolitique dominé à l’Ouest par le pragmatisme anglo-saxon, menacé au Sud par un terrorisme religieux et condamné à l’Est à se heurter au Rideau de fer, puis à la muraille de Chine.

Quelques thèmes déconstructeurs seront ainsi charriés par le répertoire brellien que nous continuerons toutefois d’aimer jusque dans l’ultime petit chef-d’œuvre intitulé Orly et la dernière exclamation du grand Jacques trop tôt disparu :

« Mais nom de Dieu que c’est triste

Orly le dimanche

Avec ou sans Bécaud. »

« Je suis blanc de peau »

Les interprètes les plus mièvres se surpassent quand ils évoquent leur lieu de naissance : par exemple, Marseille et son accent que Mireille Mathieu a gardé depuis qu’elle a vu le jour dans la cité phocéenne.

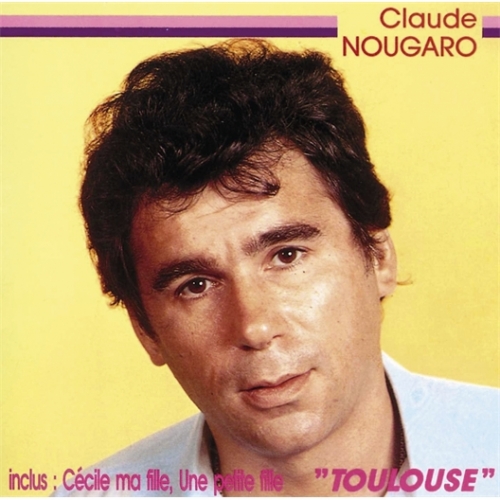

Que dire alors de Claude Nougaro, sublime quand il célèbre Toulouse : sommet d’un répertoire à forte personnalité, où se marient le jazz et la java, où les rythmes de La Nouvelle-Orléans s’intègrent au texte sans nuire à sa qualité poétique et où il est bien légitime que le fils d’un artiste lyrique du Capitole (« Papa, mon premier chanteur de blues ») rende hommage à Louis Armstrong. Mais pourquoi donc dénier à la race blanche l’aptitude à l’élan mystique ?

« Quel manque de pot

Je suis blanc de peau

Pour moi, rien ne luit là-haut

Les anges zéro

Je suis blanc de peau. »

« Il faut tourner la page

Déchirer le cahier

Le vieux cahier des charges. »

Vive l’humanité exonérée de ses devoirs ! C’est ce que semble s’écrier cette autre chanson, plus tardive, elle aussi bien construite, comme Quatre boules de cuir. Amoureux de la boxe, comme Maurice Maeterlinck, Nougaro se souvient que dans sa « ville rose » où « l’Espagne pousse un peu sa corne », « même les mémés aiment la castagne ». « Ici, si tu cognes, tu gagnes. » De la très bonne chanson, où se faufile insidieusement un embryon de la guerre des races où les villageois planétaires veulent nous entraîner.

« Entre copains de tous les sexes »

La chanson « idiote » d’autrefois ne se moque pas seulement – et gentiment – des homosexuels, comme Fernandel dans Il en est. Milton brocarde les cocus et les couples mal assortis. Georgius ridiculise l’enseignement (Le lycée Papillon). Les jongleries verbales d’Ouvrard (« J’ai la rate qui se dilate », « Les rotules qui ondulent », etc.) sont une trouvaille de jeune recrue voulant se faire réformer.

Comme ils disent (1972) de Charles Aznavour est à mi-chemin entre Il en est et les gay prides échevelées qui dégénèrent en paradodies de fêtes nationales. Le personnage retrouve chaque matin « son lot de solitude » après ses amours « dérisoires et sans joie », après son numéro de déshabillage finissant en nu intégral, après sa virée nocturne avec « des copains de tous les sexes » qui « lapident » les gens qu’ils « ont dans le nez » avec « des calembours mouillés d’acide ».

Voici donc l’immense Aznavour précurseur de la théorie du genre et de la multi-parentalité. Ces fleurons de la cynique ultra-modernité s’insinuent discrètement dans une œuvre gigantesque bercée par la nostalgie de la musique tzigane (Les deux guitares), obsédée par la rupture sentimentale (Et pourtant, Sur ma vie, Il faut savoir, Deux pigeons, Que c’est triste, Venise), magnifiée par le rappel du génocide arménien trop longtemps occulté.

« C’est une romance d’aujourd’hui »

Restons en 1972. Le grand succès de l’été est la Belle Histoire de Michel Fugain. C’est la rencontre d’un nomade et d’une citoyenne du monde. Ils s’étreignent au bord d’une route avant de repartir, l’un vers les brumes du Nord, l’autre vers le Soleil du Midi. La Providence est convoquée pour adouber cet amour éphémère. Plus tard, Fugain nous invitera à « marcher sur la tête pour changer les traditions ».

Il y a des années-charnières, des points d’inflexion de l’histoire de tous les secteurs, y compris ceux du sport, du cinéma et de la chanson. L’arrêt Bosman de 1995 transforme les équipes de football en tours de Babel, alors qu’en Belgique, par exemple, jusqu’en 1961, un joueur étranger devait évoluer une saison parmi les réserves avant d’accéder à une place de titulaire.

À partir de 1966 et de La Grande Vadrouille, les films détenant le record du nombre d’entrées dans les salles obscures sont presque exclusivement des comédies, alors qu’auparavant, le même record est détenu par Les Misérables, Quai des Orfèvres et Autant en emporte le vent. 1972 pourrait être le millésime-tournant de l’histoire de la chanson et 1974 celui de l’Eurovision. Vive le groupe Abba. Oubliés Jacqueline Boyer, Jean-Claude Pascal, Isabelle Aubret, France Gall et sa poupée offerte par Gainsbourg, le vainqueur espagnol de 1968 en qui l’on voyait un futur « Aznavour catalan ».

« Car le monde et les temps changent. »

Il nous grise avec son histoire de marin qui revient au pays. Il nous fait partager son émotion pour Céline et sa colère contre L’Épervier. Il nous conte une mésaventure sentimentale survenue quand refleurissent les jonquilles et les lilas. Il laisse gravé dans notre mémoire le « fameux trois-mâts » où Dieu est seul maître à bord (Santiano). Mais dans une de ses nombreuses adaptations de Bob Dylan, Hugues Aufray enjoint aux parents de « rester crachés ». « Vos enfants ne sont plus sous votre autorité », reprend l’icône noire Joséphine Baker peu avant son décès. « Le monde et les temps changent. »

Sans aller jusqu’aux répertoires actuels, que je connais trop mal, on peut déceler la même ambiguïté chez des chanteurs nés vers 1950. Bernard Lavilliers peut à la fois se faire l’aède du nouveau nomadisme (On the road again) et exalter les travailleurs aux « mains d’or » de la sidérurgie de Thionville. Laurent Voulzy aime se produire dans les cathédrales où sa Jeanne trouve un décor de rêve, mais Le Pouvoir des Fleurs illustre l’utopique naïveté d’une certaine jeunesse d’après-guerre.

« Changer les choses

Avec des bouquets de roses. »

Mais revenons à Huges Aufray avec une autre chanson de la mer, au texte élaboré, au rythme entraînant, au contenu quasi messianique.

« Le jour où le bateau viendra »

C’est l’histoire d’un navire qui débarque sur un littoral imaginaire. Elle s’adresse aux hommes de la Fin des Temps. Ils pourront reposer sur le sable « leurs pieds fatigués », tandis que, planant au-dessus des dunes, « les oiseaux auront le sourire » et qu’au grand large, les pharaons sont promis à la noyade.

Ce navire a peut-être un lien avec « le bateau pensant et prophétique » de Léo Ferré, qui prend « le chemin d’Amérique », c’est-à-dire « le chemin de l’amour ». Il s’en va avec une Madone attachée « en poupe par le col », mais à son retour, il porte dans la même position une Madone « d’une autre couleur ».

Le bateau espagnol est un des plus beaux textes de poésie française mise ne musique, mais il n’est pas interdit d’y voir jaillir une des premières étincelles du feu que certains se plaisent à attiser aujourd’hui : celui de la guerre des races sur fond de revanchisme post-colonial.

Daniel COLOGNE

12:14 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, chansons françaises, chanson, années 60, années 70, variétés |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 10 mars 2025

Trump, les néocons et l'inversion du projet interventionniste mondialiste

Trump, les néocons et l'inversion du projet interventionniste mondialiste

Donald Trump est en train de revenir sur la politique interventionniste néoconservatrice, estime Frank-Christian Hansel dans son commentaire pour LIBRE. Le président américain offre ainsi à l'Europe une chance d'autonomie en matière de politique de sécurité.

par Frank-Christian Hansel

Source: https://www.freilich-magazin.com/welt/trump-die-neocons-u...

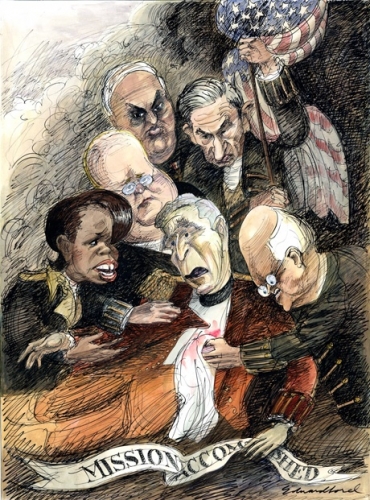

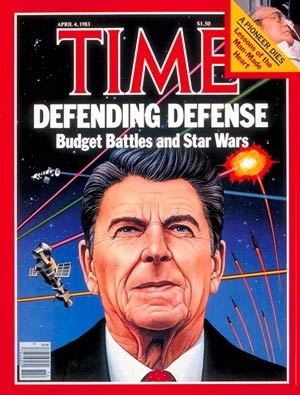

Depuis des années, Donald Trump est présenté par les politiciens mainstream et les médias européens comme un danger pour l'Occident. Sa critique de l'OTAN, son aspiration à une solution diplomatique en Ukraine et son rejet des projets mondialistes sont interprétés comme les preuves d'une volonté de détruire les valeurs de la communauté occidentale. Mais cette présentation méconnaît le véritable cœur de son programme politique, dans l'intérêt également du contribuable américain. Trump ne démantèle pas l'Occident, mais fait marche arrière sur un projet d'intervention néoconservateur qui a impliqué les États-Unis et l'Europe dans diverses guerres. Son objectif n'est pas l'isolationnisme, mais une réorientation pragmatique de la politique américaine, qui offre également à l'Europe une chance historique d'accéder à la souveraineté.

Les néocons et leur projet géopolitique

Le mouvement néoconservateur a marqué la politique étrangère américaine depuis les années 1990. Leur objectif était l'hégémonie incontestée des Etats-Unis, imposée par des interventions militaires ciblées et des changements de régime. La doctrine Wolfowitz de 1992 a fixé l'objectif stratégique d'étouffer dans l'œuf toute concurrence géopolitique. Le Project for the New American Century (PNAC) a exigé une politique d'intervention agressive, qui s'est exprimée dans les guerres en Irak, en Afghanistan et en Libye. L'Ukraine, en particulier, a joué un rôle décisif dans ce processus. Depuis 2014, elle a été systématiquement intégrée dans la sphère d'influence occidentale, le renversement du Maïdan a été activement soutenu, comme le prouvent des documents désormais publiés par l'autorité patronnée par Musk, et le pays a été positionné comme tampon géopolitique contre la Russie. Cette stratégie est l'expression du récit initial, celui du « Heartland » de Halford Mackinder, qui considère le contrôle de l'Europe de l'Est comme la clé de la domination mondiale.

Cette politique d'expansion permanente et de démonstration de force militaire n'a toutefois pas apporté la stabilité, mais la déstabilisation à long terme - et était d'ailleurs tout sauf « basée sur des règles » ! Les conséquences des guerres au Proche-Orient et de la politique de confrontation avec la Russie ont été considérables pour l'Europe: mouvements migratoires, bouleversements économiques et dépendance militaire croissante vis-à-vis des États-Unis.

Trump comme contre-modèle : « America First » au lieu de l'interventionnisme mondial

Dès le début, Trump s'est opposé à cette orientation. Durant son mandat, il a empêché une nouvelle intervention militaire à grande échelle, a retiré les troupes américaines des zones de conflit et a privilégié les négociations plutôt que l'escalade. Sa critique de l'OTAN a souvent été présentée comme une intention malavisée d'affaiblir l'alliance occidentale, alors qu'elle visait à libérer l'Europe de sa dépendance vis-à-vis des États-Unis en matière de politique de sécurité. Son approche était claire: les États-Unis devraient se concentrer sur leurs intérêts nationaux au lieu de mener d'interminables guerres par procuration pour un ordre mondial qui sert avant tout les néocons.

Sa divergence sur la question ukrainienne était et reste particulièrement frappante. Contrairement à l'establishment de la politique étrangère, qui considérait le conflit comme une opportunité géopolitique, Trump a voulu rechercher une solution diplomatique dès 2019. Il a reconnu que la guerre ne pouvait pas prendre fin par des sanctions ou des livraisons d'armes, mais par des négociations qui tiendraient également compte des intérêts de sécurité russes. Cela signifiait toutefois un défi direct à la stratégie néoconservatrice.

La guerre en Ukraine, un test pour les intérêts géopolitiques

Dans ce contexte, la guerre d'Ukraine n'est pas simplement une escalade géopolitique spontanée, mais le résultat d'une stratégie néocon de longue date. Dès 2008, le projet d'élargir l'OTAN à la Géorgie et à l'Ukraine a provoqué des tensions de grande ampleur avec la Russie. Le renversement de Maïdan en 2014 n'était pas seulement un événement interne à l'Ukraine, mais le produit de l'influence occidentale, que la Russie a perçu comme une menace existentielle. La guerre à partir de 2022 - sans que cela puisse être lu comme une justification - était alors la conséquence logique d'un conflit par procuration qui s'était construit au fil des années. Trump reconnaît ce contexte et veut mettre fin à la guerre, non pas par sympathie pour Poutine, mais parce qu'il considère l'escalade comme une impasse stratégique.

C'est justement là que le conflit central entre Trump et l'establishment transatlantique/atlantiste apparaît. Ceux qui ont œuvré depuis des décennies à une confrontation militaire avec la Russie voient Trump comme une menace pour leur ordre géopolitique. Sa diplomatie est stigmatisée comme une trahison, ses efforts de paix sont considérés comme une faiblesse.

Ce n'est pas pour rien qu'il insiste sur le fait que cette guerre n'aurait jamais dû être déclenchée et qu'elle n'aurait pas eu lieu sous son égide. Il ne s'agit pas de valeurs, mais d'intérêts économiques et stratégiques solides. Le complexe militaro-industriel profite d'un conflit durable, et l'Europe, en tant que vassal géopolitique, est manœuvrée dans une situation qui sape sa souveraineté.

La position allemande : prisonnière du récit transatlantique ?

Dans ce débat, l'Allemagne en particulier révèle une désorientation stratégique. L'élite politique à Berlin, en particulier les transatlantiques d'inspiration ouest-allemande, représentés de Merz à Gabriel, continue finalement - qu'ils en soient conscients ou non - à s'accrocher aux concepts de l'ère néocon et à interpréter les bouleversements géopolitiques actuels non pas comme une opportunité de réorientation, mais comme une menace. Au lieu de considérer le cours de Trump comme une possibilité d'émancipation de l'Europe, la politique étrangère allemande s'accroche à une fidélité à une alliance dépassée et à une obéissance aveugle à Washington.

C'est pourquoi l'administration Trump, avec des figures comme Vivek Ramaswamy et Elon Musk, cherche logiquement à dialoguer avec les forces d'opposition aux formations politiques partisanes de l'euro-mondialisme en Europe, notamment avec des mouvements souverainistes comme l'AfD ou avec des personnalités comme Victor Orban. Alors que la politique allemande en place reste ancrée dans le vieux mode de la pensée transatlantique, l'AfD reconnaît la nécessité d'un véritable changement d'époque: s'éloigner de la dépendance militaire et de la gestion géopolitique étrangère pour s'orienter vers une politique européenne autonome en matière de sécurité et d'économie.

La chance géopolitique pour l'Europe: émancipation ou vassalité?

C'est pourtant là que réside la chance. Trump ne détruit pas l'Occident, mais donne à l'Europe la possibilité de s'affranchir de la tutelle des Etats-Unis en matière de politique de sécurité. Si les États-Unis se retirent de leur rôle de puissance protectrice mondiale, cela ne signifie pas l'effondrement de l'Occident, mais la nécessité d'une véritable ré-appropriation européenne. L'Europe pourrait développer une politique de sécurité autonome au lieu de continuer à se soumettre inconditionnellement à la doctrine américaine.

Cette émancipation aurait plusieurs avantages :

- Une plus grande autonomie stratégique: l'Europe pourrait développer sa propre politique de défense sans dépendre en permanence de l'approbation de Washington.

- Un rôle de médiateur diplomatique: une Europe indépendante pourrait servir d'intermédiaire entre les Etats-Unis, la Russie et la Chine, au lieu de se laisser entraîner unilatéralement dans des confrontations géopolitiques.

- Les intérêts économiques avant l'idéologie: l'Europe pourrait mener une politique économique pragmatique qui ne soit pas minée par des sanctions et des guerres commerciales avec de grands acteurs comme la Chine et la Russie.

Au lieu de cela, de nombreux gouvernements européens entendent demeurer dans un état de vassalité, où toute initiative stratégique personnelle est étouffée dans l'œuf. C'est particulièrement visible dans la question ukrainienne: alors que Washington négocie une éventuelle fin de la guerre, les élites européennes continuent d'exiger une escalade à tout prix. Cette myopie pourrait s'avérer fatale si les Etats-Unis entament effectivement un retrait et si l'Europe est confrontée aux conséquences de sa propre dépendance.

Conclusion : Trump comme correctif de l'ordre mondial

Trump ne met pas fin à l'Occident - il donne à l'Europe l'occasion de développer enfin sa propre identité géopolitique. Les années à venir montreront si l'Europe reconnaît les signes du temps ou si elle continue à s'enfermer dans d'anciennes structures de dépendance. Il en va de même pour l'Allemagne, quelle que soit la personne qui la gouvernera à l'avenir.

19:00 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, donald trump, états-unis, otan, atlantisme, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Alaouites massacrés en Syrie: l’UE, complice silencieuse d’Al Jolani

Alaouites massacrés en Syrie: l’UE, complice silencieuse d’Al Jolani

par Roberto Vivaldelli

Source : Insideover & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/12336

Cela fait à peine quelques semaines que le Conseil de l’Union européenne a décidé de suspendre une série de sanctions économiques contre la Syrie. En effet, après la chute du régime alaouite de Bashar al-Assad, les dirigeants européens et occidentaux se sont précipités pour accueillir dans la « communauté internationale » son successeur, le président intérimaire Ahmed Husayn al-Sharaa, mieux connu sous le nom d’Abu Muhammad Al Jolani, leader du groupe jihadiste Hayat Tahrir al-Sham (HTS), avatar de Jabhat al-Nusrah ou « Front al-Nusra », l’ancienne branche d’Al-Qaïda en Syrie. En fait, l’Europe a accueilli positivement le changement de régime survenu à la fin de 2024, célébrant la chute du « tyran » Assad, coupable, entre autres choses, d’être un ami et un allié de Vladimir Poutine.

L’UE a salué l’ascension d’un terroriste islamiste

Pour célébrer comme il se doit l’ascension d’Al Jolani et du HTS, l’Union européenne a déclaré, le 25 février dernier, vouloir suspendre les sanctions afin de « faciliter le dialogue avec la Syrie, son peuple et ses entreprises dans les secteurs clés de l’énergie et des transports », ainsi que « faciliter les opérations financières et bancaires liées à ces secteurs et celles nécessaires à des fins humanitaires et de reconstruction ». La décision visait également à « soutenir la transition politique inclusive », la « reprise économique et la stabilisation du pays, avec des mesures qui allègent les restrictions dans les secteurs de l’énergie et des transports, en favorisant également les opérations financières à des fins humanitaires et de reconstruction ». Parmi les nouveautés, la « suppression de cinq entités, dont Syrian Arab Airlines, de la liste des sanctions et l’introduction d’exemptions bancaires ».

Exécutions sommaires dans le silence complice de l’Occident

Au cours des derniers mois, plusieurs dirigeants et représentants politiques occidentaux ont également été reçus par Ahmed Husayn al-Sharaa, dont Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères français – qui a visité Damas en janvier – et Annalena Baerbock – ministre des Affaires étrangères allemande – qui était également à Damas en janvier et y a rencontré al-Sharaa, qui a refusé de lui serrer la main. Nous ne parlons pas ici d’un saint (Assad), mais il ne fallait pas être devin pour comprendre qu’un ancien terroriste d’Al-Qaïda, responsable de massacres brutaux, finirait par dévoiler son vrai visage, comme cela est malheureusement en train de se produire en ce moment.

Selon le Syrian Observatory for Human Rights (qui n’est certainement pas pro-Assad), depuis jeudi dernier, les forces de sécurité et leurs alliés, affiliés au gouvernement d’Al Jolani, ont tué 340 civils alaouites suite à des exécutions sommaires, accompagnées de pillages de maisons et de biens, dans les zones de Lattaquié et alentours. L’agence d’État Sana a rapporté une attaque commise par des "restes du régime déchu" contre l’hôpital national de Lattaquié, repoussée par les forces de sécurité. Al-Sharaa, dans un discours sur Telegram, a invité les insurgés à se rendre, qualifiant leur attaque d’une erreur impardonnable.

Les dirigeants européens, qui ont salué l’ascension d’Ahmed al-Sharaa (alias Abu Mohammed al-Jolani) comme un tournant pour la Syrie post-Assad, se taisent face aux atrocités qui ont été perpétrées ces derniers jours. Comment peuvent-ils justifier leur enthousiasme initial face aux exécutions sommaires de centaines de civils alaouites, aux pillages et aux massacres documentés par le Syrian Observatory for Human Rights, avec des femmes et des enfants parmi les victimes ? En fait, l’UE ne le fait pas et, comme le note Glenn Diesen, en réponse aux meurtres de masse et aux exécutions de civils par Al Jolani, l’UE condamne les “éléments pro-Assad”. Sans vergogne.

18:38 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : alaouites, syrie, actualité, proche-orient, levant |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le cirque s’en va en guerre et boum, et boum, badaboum…

Le cirque s’en va en guerre et boum, et boum, badaboum…

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/il-circo-va-alla-guerra/

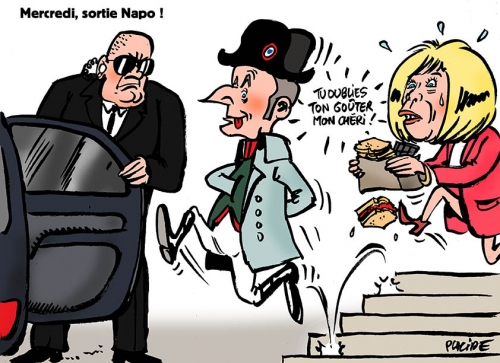

Alors… pendant que Trump négocie avec Poutine, l'Europe, ou plutôt cette étrange fiction qu'on appelle l'Union européenne, va à la guerre.

Ou plutôt, au réarmement. Pour faire la guerre à la Russie.

Cela ferait déjà rire, comme une blague dépourvue de sens. Et pourtant, peut-être, nous devrions vraiment nous inquiéter. Et pleurer.

Parce que les soi-disant vents de guerre semblent souffler avec force dans les voiles de Bruxelles. Et trouver autant d'enthousiasme du côté de l'Élysée.

Ursula von der Leyen veut réarmer l'Europe. Pour faire face à Moscou. Elle demande 800 milliards d'euros à investir dans l'armement.

Vous avez bien compris… Huit cents, 800 milliards d'euros. Qui devraient bien sûr être tirés des pays membres. Donc des citoyens. Au détriment des dépenses sociales, des retraites, des salaires…

Des Européens, ou plutôt des Allemands, des Français, des Italiens, des Espagnols et d'autres seront de plus en plus appauvris. Plongés dans la misère. Réduits à une vie de plus en plus précarisée et difficile. Pour financer la guerre. Contre la Russie.

Parce que Lady Ursula et ses acolytes veulent la guerre. En paroles d'abord. Mais pour la mener, et en assumer les conséquences dans tous les sens, ce seront d'autres qui devront le faire. Vous, je suppose. Ou vos enfants et petits-enfants.

De plus, Ursula ne doit pratiquement rendre de comptes à personne. Elle n'a pas été élue par les peuples européens. Elle a été placée là par des intrigues de palais. Si elle se présentait à un vote réel, elle ne remporterait peut-être que les voix de ses proches.

Et sa Commission n'est pas un gouvernement. Elle n'a, ou plutôt ne devrait avoir, aucun pouvoir. Surtout en matière militaire. Et en ce qui concerne les guerres.

Mais l'incompétence des gouvernements nationaux lui permet d'assumer, en fait de s'approprier, ce rôle.

Et elle joue bien ce rôle, au service de ces pouvoirs financiers qui n'ont rien à voir avec l'Europe. Et avec les peuples qui devraient la composer. Et qui paient déjà les conséquences de ces politiques.

Puis il y a Macron. Pas la peine de parler de Merz, le nouveau chancelier allemand. C'est un homme de BlackRock. Et cela devrait suffire à nous faire comprendre. De plus, il n'a pas de majorité. L'Allemagne se prépare à une période, vraisemblablement longue, d'incertitude. Même, peut-être surtout, dans les rangs de la CDU-CSU.

Mais Macron semble très engagé. Un héraut de la guerre. Du réarmement. Lui qui a marqué, par son insouciance, la fin définitive de la domination française en Afrique. Qui gouverne sans majorité. Qui risque une révolte généralisée dans son propre pays.

Pourtant, il veut, en mots, la guerre. Avec la Russie.

Les autres Européens s'exercent dans l'art de la pêche en baril. Ils font semblant d'être prêts. Mais ils comptent comme le classique deux de cœur quand l'atout est carreau ou trèfle.

Les Pays-Bas continuent à faire leurs affaires. Sous le radar. Les autres se taisent plus ou moins. La Hongrie, la Slovaquie, la Croatie, bientôt la Bulgarie et la Roumanie, se désengagent.

Il reste la Pologne. Mais, je le rappelle, le militarisme chronique des Polonais n'a jamais porté chance à personne. Surtout à eux. Et à ceux qui les ont suivis.

Un Cirque, donc, avec des figurants et des clowns. Qui crient: Guerre! Guerre!

Mais il n'a pas les forces nécessaire pour la soutenir, cette guerre.

Un Cirque qui sert, probablement, à masquer tout autre chose. Un jeu d'intérêts économiques. Ou, pour simplifier, le énième vol colossal qui se perpétra à nos dépens.

La Ligue de Salvini s'y est clairement opposée à cette guerre. Meloni semble encore incertaine.

Espérons… il ne nous reste plus rien d'autre à faire.

16:43 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, bellicisme, europe, affaires européennes, france, allemagne, emmanuel macron, ursula von der leyen |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 09 mars 2025

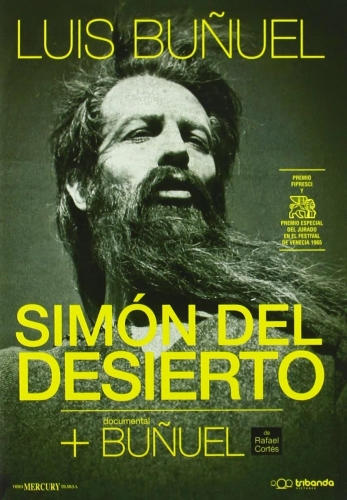

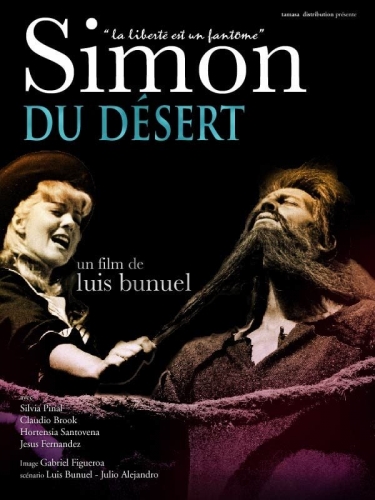

1965: Simon du désert et la fin du catholicisme

1965: Simon du désert et la fin du catholicisme

Nicolas Bonnal

1965 : on est dans la décennie qui a tout brisé, celle des Beatles et de BB, du gaullisme et de mai 68, de la télé et de la libération sexuelle, de l’Europe et des Trente Glorieuses, du gauchisme outrancier et du krach chrétien et familial. La société devient enfin surréaliste et refuse les « tiroirs du cerveau » du vieux Breton ou de Marcuse, tout en préparant à long terme un totalitarisme néo, plus informaticien et vicieux que l’ancien.

Debord (cité par mon ami Christophe Bourseiller dans sa bio plantureuse) parle « du processus de formation d’une société totalitaire cybernétisée à l’échelle planétaire ». Le fait est que quand on commence à interdire d’interdire on commence par une interdiction, et on va interdire tout ce qui interdisait peu ou prou comme on dit quelque chose : la famille, le sexe, la religion, l’Etat, la nation, tout sauf l’interdiction. On entre dans la société du numéro deux Keir Starmer et du Prisonnier de McGoohan. Ce dernier illustre le propos situ : l’insatisfaction devient une marchandise – et sera traitée comme telle, et la révolte ne peut être que formelle, entre deux enjeux dérisoires (IE les élections). Ergo à chaque évasion on revient avec notre numéro six bien-aimé et têtu au point de départ dans le quartier de Westminster : ici l’ombre !

Les années soixante c’est aussi le progressif triomphe israélien, l’idiotisme voyageur, le déclin terminal du christianisme, notamment romain. Alors que les Palestiniens vont être chassés après avoir été plus ou moins exterminés dans une totale indifférence (ou même bienveillance) occidentale, on se demande à quoi finalement aura pu servir ce christianisme déchu ou manipulé depuis le début. A partir en croisade pour Jérusalem ? Quelle farce.