Robert Steuckers: entretien au journal slovène "Demokracija"

Sur la révolution conservatrice, la géopolitique et l'état de la Belgique

Propos recueillis par Andrej Sekulovic

Vous avez écrit deux volumes d’articles et d’essais sur le mouvement allemand de l’entre-deux-guerres que l’on a appelé la « Révolution conservatrice ». Pourriez-vous nous brosser un bref survol de ce mouvement et de ses principaux penseurs et dites-nous de quelles façons ce mouvement a influencé la « nouvelle droite » et vous-mêmes ?

Même si je brossais un « bref survol », comme vous dites, de la révolution conservatrice ou du mouvement folciste (= völkisch), j’aurais besoin d’une bonne centaine de page. Au moins. Cela excéderait le cadre de notre entretien. Mais pour faire bref, il faut tout de même rappeler que Theodor W. Adorno, l’une des figures de proue les plus emblématiques de l’Ecole de Francfort, laquelle est considérée, à juste titre, comme le contraire philosophique absolu de la « révolution conservatrice », a admis, un jour, que les critiques incisives, formulées par les meilleurs auteurs de cette « révolution conservatrice » à l’encontre des systèmes politiques wilhelminiens et weimariens et à l’encontre des philosophies implicites qui les sous-tendaient, étaient souvent plus pertinentes, plus profondes, que les critiques de la gauche, dans l’orbite de laquelle Adorno entendait inscrire son combat. Adorno ajoutait qu’il fallait impérativement se demander pourquoi ces critiques étaient plus percutantes que tout l’attirail para-marxiste des gauches, saupoudré ou non d’élucubrations psychanalytiques ou de spéculations zozo-sexuelles.

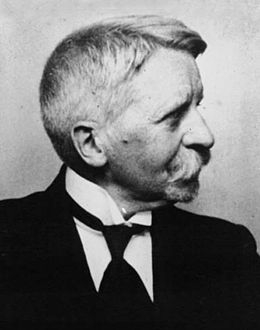

Georg Simmel.

La « révolution conservatrice », en règle générale, car il ne faut pas omettre de penser l’extrême hétérogénéité de cet impressionnant ensemble d’auteurs, repose sur un sentiment aigu du déclin de notre civilisation, devenue trop matérialiste, trop procédurière, trop affectée par des routines devenues incapacitantes au fil du temps : cette idée se retrouve chez un sociologue/philosophe un peu oublié dans la mouvance néo-droitiste actuelle, Georg Simmel. Celui-ci insistait sur l’ossification inéluctable des « procédures » et des « procédés » nés dans la foulée de l’industrialisation généralisée de l’Europe à partir de la seconde moitié du 19ème siècle. Ces procédures et procédés avaient tous eu des départs fulgurants et prometteurs, constituaient l’annonce d’une modernité heureuse et rationnelle en advenance, mais avaient fini par s’enliser dans des routines qui empêchaient l’éclosion de nouvelles forces régénératrices. Les productions juridiques, institutionnelles et administratives de l’idéologie libérale progressiste finissaient donc par produire des encrôutements délétères, qui bloquaient tout progrès, toute décision, toute résolution des problèmes accumulés et engendraient, volens nolens, une régression généralisée, posant par là même un sérieux problème de légitimité (démocratique ou non).

Les sociétés, d’abord la wilhelminienne ou l’austro-hongroise avant 1914, ensuite la République de Weimar après le Traité de Versailles de 1919, en étaient arrivées à vivre sous une croûte étouffante de règles et de rigidités, de lourdeurs conceptuelles économicistes et déculturantes, de faux principes politiques et d’engouements faussement moralisateurs, croûte in fine parfaitement bloquante, qui empêchait de résoudre les terribles problèmes de l’heure, l’inflation galopante et l’obligation de nourrir la France par les réparations pharamineuses exigées à Versailles. Ces idées de Simmel, sur les blocages de la société dite « rationnelle », ont précisément influencé l’Ecole de Francfort, à partir de sa fondation en 1926. Consolidée par la vision noire et tragique de Spengler, penseur du déclin de l’Europe et de l’Occident tout entier, les « révolutionnaires conservateurs » vont cesser de croire à toutes les idéologies du progrès et à concevoir leurs actions (politiques ou métapolitiques) comme « kathékoniques » (prenant pour modèle le Kathekon de l’Apocalypse qui combat sans cesse pour retarder la chute finale). Les tenants de l’Ecole de Francfort vont, eux, chercher à sauver le progrès et à imaginer des formes de combat métapolitiques et politiques alternatives, basées sur d’autres agents révolutionnaires que les masses ouvrières. Leurs dernières émules enclencheront le processus de déliquescence à la fin des années 1960, processus que nous voyons se parachever aujourd’hui avec les folies festivistes et gendéristes que refusent aujourd’hui de traduire en pratiques sociales obligatoires les gouvernements polonais et hongrois. La modernité progressiste a donc eu deux chances historiques qu’elle a galvaudées : la première avant 1914 ; la seconde en deux temps, après 1945 et surtout après les révoltes des années 1967-68, annonçant l’ère du festivisme, que l’on espérait vecteur d’un bonheur inusable et éternel. Nous déchantons aujourd’hui, d’autant plus que ces fadaises idéologiques se sont couplées à une monstruosité socio-économique, le néolibéralisme, tout aussi antipolitique que les obsessions, sexuelles et autres, d’un Cohn-Bendit. Nous voyons aujourd’hui à l’œuvre la collusion catastrophique de ces fadaises et de cette monstruosité.

L’idée spenglérienne de déclin sera accentuée par la défaite militaire allemande de 1918, par les conditions humiliantes du Traité de Versailles de juin 1919 et par l’incapacité des gouvernements successifs de la République de Weimar d’assurer l’ordre dans les rues, de protéger le peuple contre les effets des crises économiques et financières, etc. Parallèlement à la sinistrose que généraient, dans la société allemande, l’idée de déclin, de plus en plus répandue, et l’effondrement de la monnaie dû en grande partie à l’obligation de payer des réparations à la France, les groupes où oeuvrait notamment Arthur Moeller van den Bruck acquièrent l’idée que la défaite n’était pas seulement le résultat des actions lancées par les armées alliées occidentales contre l’armée impériale allemande mais aussi à l’inadéquation des institutions wilhelminiennes, une inadéquation que répètent les démocrates libéraux de la République de Weimar, quoiqu’au nom d’autres inepties idéologiques. Dans ses articles, Moeller van den Bruck va alors vulgariser ses idées en maniant les catégories de « jeune » (jung) et de « vieux/vieille » (alt). Est « jeune », ce qui recèle encore en soi des potentialités, de la fécondité créatrice sur le plan politique. Est « vieux » ce qui demeure passif sous la croûte des institutions figées, de ce qui répète des « ritournelles » infécondes. Transposée aujourd’hui, cette distinction, utilisée jadis par Moeller van den Bruck dans ses polémiques, décrèterait « vieux » le fatras libéral et soixante-huitard, qui conduit à l’impasse et à la crise permanente (comme sous la République de Weimar), et « jeune », tout ce qui se coagulerait dans un « pôle de rétivité » hostile à cet insupportable fatras.

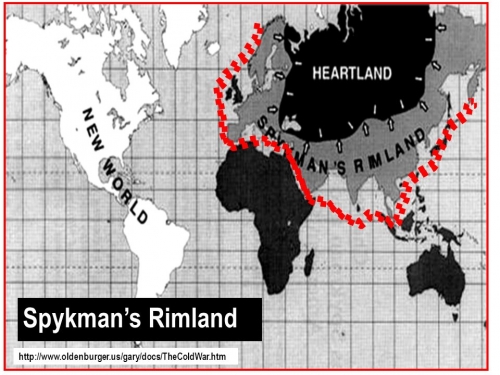

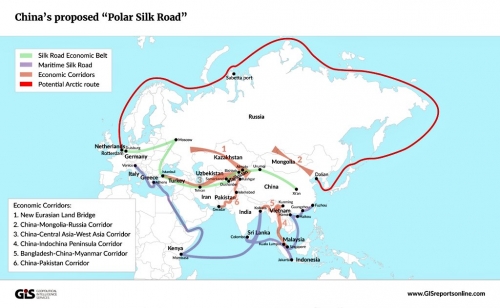

Carl Schmitt, dans le contexte de la République de Weimar plutôt que dans, celui, plus idéologique et polémique, de la révolution conservatrice, forge deux concepts à retenir : celui de la « décision » (Entscheidung), de la capacité et de la volonté de décider la politique à suivre (et même la guerre à mener) ; la « décision », avec la désignation de l’ennemi, sont dès lors les fondements même du politique, de l’essence du politique. La politique dans l’optique de Schmitt n’est constituée que par la gestion quotidienne et les débats sans grand relief des assemblées plus ou moins représentatives, en temps normaux. Quand il y a « état d’exception » ou « état d’urgence », quand la Cité est menacée, il faut décider, vite, sans débat, sans perte de temps. Ensuite, après avoir été sévèrement critiqué par des instances nationales-socialistes et s’être retiré de certains postes auxquels il avait été nommé, Schmitt a théorisé sa notion de « Grand Espace » (Grossraum), parallèlement à celles que formulaient à la même époque les diverses écoles de géopolitique actives en Allemagne, dont celle de Karl Haushofer. L’Europe, autour de son centre allemand, autour du territoire qui fut jadis celui du Saint-Empire Romain de la Nation Germanique, devait s’unir, gérer de concert son très grand appendice colonial africain et en interdire l’accès à toute puissance extérieure à ce double espace européen et africain. Pour Schmitt, c’était la notion de « Interventionsverbot raumfremder Mächte », visant à interdire toute intervention de puissances extérieures à l’espace européen dans l’espace européen et dans les espaces adjacents contrôlés par les Européens. Le modèle historique du raisonnement de Carl Schmitt, modèle en quelque sorte a contrario, était la proclamation en 1823 du Président américain Monroe qui posait comme axiome de la politique étrangère nord-américaine l’interdiction systématique de toute intervention européenne dans le Nouveau Monde, suite à l’éviction de l’Espagne hors de son empire ibéro-américain. Ne restaient présents en Amérique que les Russes en Alaska et en Californie (jusqu’en 1842) et les Britanniques au Canada. L’européisme grand-spatial de Schmitt complétait la vision triadique (Allemagne + Union Soviétique + Chine) des nationaux-révolutionnaires et nationaux-bolcheviques allemands. J’ai souligné, dans le principal essai du deuxième volume que j’ai consacré à la « révolution conservatrice », l’importance de cette volonté nationale-révolutionnaire de créer une vaste synergie germano-soviéto-chinoise dans les années 20 du siècle passé, jusqu’en 1933, année où les nationaux-socialistes s’installent dans tous les rouages du pouvoir. Le principal exposant de cette triade, eurasiste avant la lettre et avant la réanimation de ce concept par Alexandre Douguine en Russie actuelle, fut Richard Scheringer, dont la revue Aufbruch, disponible en facsimile, nous révèle des options géopolitiques et géostratégiques intéressantes qui ont, tout compte fait, un impact sur l’actualité. Les nationaux-révolutionnaires allemands entendaient prendre le pouvoir en Allemagne suite aux crises récurrentes que connaissait la République de Weimar ; pour eux, ces crises annonçaient une fin inévitable et catastrophique, générant un chaos passager auquel les anciens soldats de la Grande Guerre allaient mettre un terme, en renvoyant les politiciens falots dans leurs foyers ou… en règlant définitivement leur compte...

Carl Schmitt, dans le contexte de la République de Weimar plutôt que dans, celui, plus idéologique et polémique, de la révolution conservatrice, forge deux concepts à retenir : celui de la « décision » (Entscheidung), de la capacité et de la volonté de décider la politique à suivre (et même la guerre à mener) ; la « décision », avec la désignation de l’ennemi, sont dès lors les fondements même du politique, de l’essence du politique. La politique dans l’optique de Schmitt n’est constituée que par la gestion quotidienne et les débats sans grand relief des assemblées plus ou moins représentatives, en temps normaux. Quand il y a « état d’exception » ou « état d’urgence », quand la Cité est menacée, il faut décider, vite, sans débat, sans perte de temps. Ensuite, après avoir été sévèrement critiqué par des instances nationales-socialistes et s’être retiré de certains postes auxquels il avait été nommé, Schmitt a théorisé sa notion de « Grand Espace » (Grossraum), parallèlement à celles que formulaient à la même époque les diverses écoles de géopolitique actives en Allemagne, dont celle de Karl Haushofer. L’Europe, autour de son centre allemand, autour du territoire qui fut jadis celui du Saint-Empire Romain de la Nation Germanique, devait s’unir, gérer de concert son très grand appendice colonial africain et en interdire l’accès à toute puissance extérieure à ce double espace européen et africain. Pour Schmitt, c’était la notion de « Interventionsverbot raumfremder Mächte », visant à interdire toute intervention de puissances extérieures à l’espace européen dans l’espace européen et dans les espaces adjacents contrôlés par les Européens. Le modèle historique du raisonnement de Carl Schmitt, modèle en quelque sorte a contrario, était la proclamation en 1823 du Président américain Monroe qui posait comme axiome de la politique étrangère nord-américaine l’interdiction systématique de toute intervention européenne dans le Nouveau Monde, suite à l’éviction de l’Espagne hors de son empire ibéro-américain. Ne restaient présents en Amérique que les Russes en Alaska et en Californie (jusqu’en 1842) et les Britanniques au Canada. L’européisme grand-spatial de Schmitt complétait la vision triadique (Allemagne + Union Soviétique + Chine) des nationaux-révolutionnaires et nationaux-bolcheviques allemands. J’ai souligné, dans le principal essai du deuxième volume que j’ai consacré à la « révolution conservatrice », l’importance de cette volonté nationale-révolutionnaire de créer une vaste synergie germano-soviéto-chinoise dans les années 20 du siècle passé, jusqu’en 1933, année où les nationaux-socialistes s’installent dans tous les rouages du pouvoir. Le principal exposant de cette triade, eurasiste avant la lettre et avant la réanimation de ce concept par Alexandre Douguine en Russie actuelle, fut Richard Scheringer, dont la revue Aufbruch, disponible en facsimile, nous révèle des options géopolitiques et géostratégiques intéressantes qui ont, tout compte fait, un impact sur l’actualité. Les nationaux-révolutionnaires allemands entendaient prendre le pouvoir en Allemagne suite aux crises récurrentes que connaissait la République de Weimar ; pour eux, ces crises annonçaient une fin inévitable et catastrophique, générant un chaos passager auquel les anciens soldats de la Grande Guerre allaient mettre un terme, en renvoyant les politiciens falots dans leurs foyers ou… en règlant définitivement leur compte...

Le Général H. von Seeckt.

Le Général H. von Seeckt.

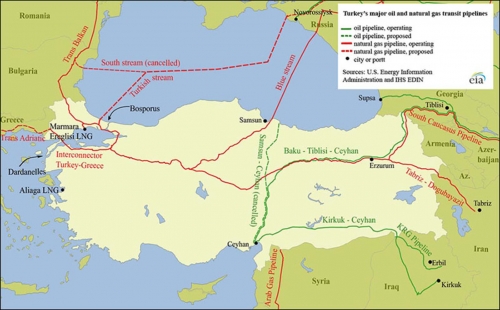

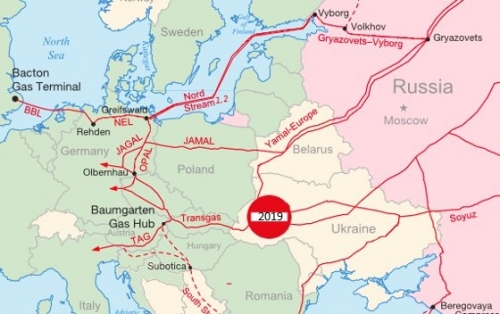

Les communistes, qu’ils percevaient au départ comme leurs alliés, étaient au pouvoir en URSS. Le parti dominant en Chine était le Kuo Min Tang de Tchang Kai Tchek, visant l’établissement d’un pouvoir militaire moderniste. Le Kuo Min Tang recevait l’appui de militaires allemands, dont le célèbre Général von Seeckt et le futur gouverneur militaire de la Belgique occupée von Falkenhausen. La Reichswehr résiduaire s’entraînait en URSS. Scheringer et aussi les frères Jünger, Hielscher et Niekisch souhaitaient la constitution de cette grande Triade eurasienne, capable d’attirer dans son orbite la Turquie kémaliste, l’Iran du premier Shah de la dynastie Pahlavi et les nationalistes indiens en révolte contre le colonialisme britannique. Aujourd’hui, l’inféodation de l’Allemagne (et du reste de l’Europe) dans l’américanosphère est un échec, ne peut plus conduire qu’à l’enlisement de notre continent et de notre civilisation. Le système Merkel conduit l’Allemagne à l’implosion et au ressac économique, face auxquels les crises de Weimar seront bientôt considérées comme des vaguelettes sans grande ampleur. Mais les principaux clients de l’Allemagne, qui la maintiennent à flot de nos jours, sont la Russie de Poutine, qui lui fournit le gros de son énergie, et la Chine de Xi Jinping, qui est son principal partenaire commercial. Inéluctablement, la Triade, eurasisme potentiel, est de retour. Scheringer avait vu juste.

La « nouvelle droite », surtout dans son expression parisienne, n’a pas vraiment embrayé sur les questions géopolitiques. En fait, c’est une de ces sectes intellectuelles parisiennes, avec tout ce que cela comporte de ridicule et de déplaisant. Je ne peux plus m’identifier à ce type de cénacle. Guillaume Faye déplore d’ailleurs cette situation expressis verbis, dans son livre intitulé L’archéofuturisme, ce qui ne lui fut pas pardonné : jusqu’à sa mort, il a été poursuivi par la haine de ses anciens compagnons de combat aux réflexes plus sectaires que métapolitiques. Stefano Vaj, ami de Faye, juriste et penseur milanais, théoricien d’une nouvelle droite italienne dissidente, est du même avis : ses textes caustiques sur les réflexes sectaires et l’art d’agiter sa sébile, pour mendier de l’argent pour nourrir le gourou et satisfaire ses caprices, sont très savoureux. Dans les rangs de la secte néo-droitiste parisienne, bien rares sont ceux qui comprennent un minimum d’allemand pour saisir l’importance des théories de la « révolution conservatrice » et surtout pour comprendre le contexte, éminemment germanique, dans lequel elles ont germé. Le résultat final de cette agitation bizarre, c’est une cacophonie où tous braillent des tirades issues des œuvres traduites de « conservateurs-révolutionnaires » sans jamais rien comprendre, dans le fond, au contexte compliqué de l’Allemagne de Weimar, où les acteurs politiques passaient parfois d’un camp à l’autre, en justifiant leurs choix par des argumentations complexes, très allemandes dans le sens où, derrière elles, se profilaient souvent un héritage philosophique hégélien ou des filons politiques originaux, inexportables, nés dans la seconde moitié du 19ème siècle.

Finalement, dans le contexte de la nouvelle droite française, ce seront surtout Ernst Jünger et Oswald Spengler qui seront sollicités, parce qu’ils ont été très tôt et abondamment traduits en langue française. A cette réception de Spengler et, principalement, de Jünger, il faut ajouter un impact très important du filon nietzschéen français, né avant la première guerre mondiale, sous la notable impulsion de Charles Andler (1866-1933), Strasbourgeois de naissance, auteur de trois volumes sur la réception de Nietzsche en France. Charles Andler était socialiste, membre fondateur du Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire, fondé en 1889. Il avait correspondu avec Engels, définissait sa position comme « humaniste et travailliste » mais, comme la référence à Nietzsche avant 1914 était davantage socialiste que conservatrice, il se rend en Allemagne en 1904 pour rencontrer la sœur de Nietzsche et en Suisse, à Bâle, en 1907 pour prendre conseil auprès du premier grand spécialiste de la pensée nietzschéenne, Carl Albrecht Bernoulli (1868-1937), élève de l’ami de Nietzsche, Franz Camille Overbeck (1837-1905). Son triple positionnement politique, socialiste, dreyfusard et nietzschéen, suscite l’hostilité virulente de l’Action Française, principale porte-voix de la droite nationaliste à l’époque. Pourtant, Andler n’était pas un Alsacien germanophile : pendant la première guerre mondiale, il crée diverses structures visant la réintégration de l’Alsace dans la République française.

Finalement, dans le contexte de la nouvelle droite française, ce seront surtout Ernst Jünger et Oswald Spengler qui seront sollicités, parce qu’ils ont été très tôt et abondamment traduits en langue française. A cette réception de Spengler et, principalement, de Jünger, il faut ajouter un impact très important du filon nietzschéen français, né avant la première guerre mondiale, sous la notable impulsion de Charles Andler (1866-1933), Strasbourgeois de naissance, auteur de trois volumes sur la réception de Nietzsche en France. Charles Andler était socialiste, membre fondateur du Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire, fondé en 1889. Il avait correspondu avec Engels, définissait sa position comme « humaniste et travailliste » mais, comme la référence à Nietzsche avant 1914 était davantage socialiste que conservatrice, il se rend en Allemagne en 1904 pour rencontrer la sœur de Nietzsche et en Suisse, à Bâle, en 1907 pour prendre conseil auprès du premier grand spécialiste de la pensée nietzschéenne, Carl Albrecht Bernoulli (1868-1937), élève de l’ami de Nietzsche, Franz Camille Overbeck (1837-1905). Son triple positionnement politique, socialiste, dreyfusard et nietzschéen, suscite l’hostilité virulente de l’Action Française, principale porte-voix de la droite nationaliste à l’époque. Pourtant, Andler n’était pas un Alsacien germanophile : pendant la première guerre mondiale, il crée diverses structures visant la réintégration de l’Alsace dans la République française.

Andler, socialiste, campe toutefois une image de Nietzsche qui n’est nullement frelatée, qui est complète et synoptique. Avec méthode, avec un regard encyclopédique, il dresse la liste de toutes les sources de la pensée de Nietzsche et les commente sans jamais jargonner. Il explore bien évidemment les sources allemandes de cette pensée aphoristique et non systématique (contrairement à la mode hégélienne) mais il n’omet pas de signaler les sources françaises : Montaigne, Pascal, La Rochefoucauld, Fontenelle, Chamfort ou encore Stendhal. Bon nombre d’idées, toujours actuelles, de Nietzsche sont issues de ses lectures françaises : la volonté de démasquer les mensonges sociaux, l’idée d’un regard qui doit être nécessairement « perspectiviste » sur le réel, le naturalisme moral, le pessimisme intellectuel, la critique de l’esprit grégaire, la glorification du solitaire qui se dégage de la foule des ignorants, l’idée stendhalienne que la civilisation se mesure à l’énergie et que tout déclin d’énergie annonce une chute de civilisation, le primat du beau, etc. Mais nous sommes là en présence d’un hiatus dans l’histoire des idées en France, dès que l’on évoque la figure et l’œuvre d’Andler : les gauches françaises et allemandes ne le retiennent pas parce qu’elles ont nié, à un certain moment de leur histoire, tant en France qu’en Allemagne, sa forme de socialisme, qui était humaniste, travailliste et nietzschéenne. Il y a dans les gauches, surtout à l’heure actuelle, une dénonciation des stratégies démasquantes préconisées par Nietzsche, surtout dans La généalogie de la morale. Tout simplement parce que la gauche tient le haut du pavé dans le « paysage intellectuel français », ses intellos formant une nouvelle cléricature intolérante, hystérique, arcboutée sur ses slogans, qui craint évidemment l’émergence d’un contre-pouvoir culturel polisson, annexant à son profit les stratégies démasquantes préconisées par Nietzsche dans une partie significative de son œuvre philosophique. Ensuite, nos gauches contemporaines rejettent toute approche « perspectiviste », c’est-à-dire toute approche plurielle des phénomènes à l’œuvre dans l’histoire et sur les scènes politiques, au nom du « politiquement correct ». Toute critique de l’esprit grégaire ou toute référence à une énergie vitale est assimilée à l’ « extrême-droite », soit au mal absolu.

A droite, Andler est tout aussi délibérément oublié car son socialisme l’assimile aux gauches, ce qui est in fine une analyse à très courte vue, qui se contente d’ânonner des étiquettes, celle qu’exigent de nous tous le politiquement correct actuel et la paresse intellectuelle induite par le système politico-médiatique. Les positions dreyfusardes d’Andler ne lui sont pas pardonnées à droite du spectre politique. L’hostilité qui lui a vouée l’Action Française s’est maintenue en quelque sorte dans les cénacles de droite, qui, comme leurs adversaires de gauche, font de l’apologétique figée et ne procèdent pas à la généalogie des idées en général et de leurs propres corpus en particulier. Quant aux fractions germanophiles et/ou ethnistes/régionalistes dans le petit monde des droites françaises, elles ne comprennent pas son engagement pour réintégrer l’Alsace ethniquement et/ou linguistiquement germanophone dans le cadre d’une « Troisième République », honnie pour ses options maçonniques et bourgeoises.

Nous nous trouvons dès lors devant quelques beaux paradoxes : la « nouvelle droite », qui se revendique « nietzschéenne » par hostilité au christianisme en général et au catholicisme tiers-mondiste en vogue depuis Vatican II en particulier, ne prend pas en compte le nietzschéisme français (et allemand) original qui se situait à gauche de l’échiquier politique de la Troisième République et du Reich wilhelminien, alors que les positions prises en son temps par Andler sur l’œuvre de Nietzsche correspondent presque exactement à celles que la « nouvelle droite » entend défendre aujourd’hui, parce qu’elle a abandonné ses options premières anti-égalitaristes et favorables aux droites giscardiennes et chiraquiennes des années 1970 et 1980.

Nous nous trouvons dès lors devant quelques beaux paradoxes : la « nouvelle droite », qui se revendique « nietzschéenne » par hostilité au christianisme en général et au catholicisme tiers-mondiste en vogue depuis Vatican II en particulier, ne prend pas en compte le nietzschéisme français (et allemand) original qui se situait à gauche de l’échiquier politique de la Troisième République et du Reich wilhelminien, alors que les positions prises en son temps par Andler sur l’œuvre de Nietzsche correspondent presque exactement à celles que la « nouvelle droite » entend défendre aujourd’hui, parce qu’elle a abandonné ses options premières anti-égalitaristes et favorables aux droites giscardiennes et chiraquiennes des années 1970 et 1980.

Pour revenir à votre question, quant à savoir dans quelle mesure la vaste mouvance de la « révolution conservatrice » (allemande ou autre) m’a influencé ou a influencé la « nouvelle droite » française, je dirais que mes démarches, et celles de mes condisciples au temps où nous étions à l’école secondaire, ont été entamées bien avant de connaître la « nouvelle droite » parisienne. Chez moi, elle a commencé par une lecture, très tôt, de deux livres de Nietzsche, L’Antéchrist et La Généalogie de la morale. Nous étions en 1971. Ensuite, les bougres de petits cornichons de collégiens bruxellois, que nous étions, ont tâtonné pendant quatre ans avant de découvrir la revue Nouvelle école, qui ne parlait pas encore de « révolution conservatrice », sauf au détour d’une recension par Giorgio Locchi, excellent germaniste italien, du livre d’Armin Mohler, Die konservative Révolution in Deutschland 1918-1932. Nous étions bien conscients que le « foutoir » en place dans notre pays (et ailleurs) devait être balayé, jeté au dépotoir de l’histoire comme on jette au dépotoir communal les vieux meubles gangrénés par l’insatiable voracité des xylophages. Même gamins, nous savions qu’il fallait une révolution culturelle, reposant sur le savoir classique (nous étions dans les classes latines), mais aussi sur ce qui avait été refoulé suite aux deux grandes conflagrations fratricides qui avaient ruiné l’Europe entre 1914 et 1945. Pour nous, ce refoulement était surtout celui qui avait évacué la culture germanique, qui avait été déterminante en Belgique avant 1914, quand tous voulaient penser autrement que dans les insupportables schémas de la révolution française et du « machin république », dont on nous rabat encore les oreilles aujourd’hui, au point de nous donner des envies de vomir lorsqu’un sbire de cette république mitée, qu’il soit de droite ou de gauche, ose encore parler de « valeurs républicaines », alors que tout ce qui touche à cette république n’a aucune valeur, constitue même les pires des « antivaleurs ».

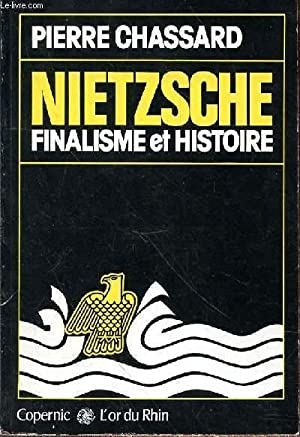

La nécessité de l’ancrage classique, je la dois au professeur de latin, l’Abbé Simon Hauwaert, qui avait bien conscience que les humanités gréco-latines, auxquelles il tenait comme à la prunelle de ses yeux, devait être consolidées par un savoir mythologique et archéologique sur les mondes germaniques et celtiques. C’est ainsi que j’ai lu le celtologue Jean Markale sur les matières irlandaises, galloises et bretonnes. Pour l’initiation du collégien au monde mythologique germanique, je la dois à un petit livre que je conseille toujours vivement, dû à la plume de l’Argentin Jorge Luis Borgès, Essai sur les anciennes littératures germaniques. Ce petit savoir initial, complété par un bref cours scolaire sur les origines de la littérature néerlandaise, nous posait, dans les années 70, comme des contestataires inébranlables du désordre officiel qui s’installait en effaçant tous les legs de notre histoire et de notre culture.

La nécessité de l’ancrage classique, je la dois au professeur de latin, l’Abbé Simon Hauwaert, qui avait bien conscience que les humanités gréco-latines, auxquelles il tenait comme à la prunelle de ses yeux, devait être consolidées par un savoir mythologique et archéologique sur les mondes germaniques et celtiques. C’est ainsi que j’ai lu le celtologue Jean Markale sur les matières irlandaises, galloises et bretonnes. Pour l’initiation du collégien au monde mythologique germanique, je la dois à un petit livre que je conseille toujours vivement, dû à la plume de l’Argentin Jorge Luis Borgès, Essai sur les anciennes littératures germaniques. Ce petit savoir initial, complété par un bref cours scolaire sur les origines de la littérature néerlandaise, nous posait, dans les années 70, comme des contestataires inébranlables du désordre officiel qui s’installait en effaçant tous les legs de notre histoire et de notre culture.

Vous êtes également l’auteur d’un livre en anglais, The European Enterprise: Geopolitical Essays. Parlez-nous quelque peu de cet ouvrage et dites-nous quels événements et quels faits nous devrions prendre en considération quand nous jetons un regard sur la situation géopolitique actuelle de l’Europe et du reste du monde?

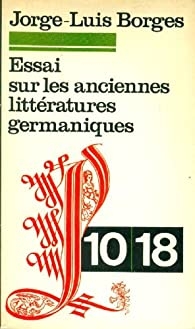

Je n’ai jamais reçu ce livre que j’ai écrit. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Le thème de cet ouvrage, la géopolitique, est présent de longue date dans mes préoccupations : je me suis toujours intéressé à l’histoire et aux cartes depuis mon enfance. Dans la version allemande de son petit ouvrage didactique et programmatique sur la « nation européenne », Jean Thiriart évoquait la géopolitique et avait inséré quelques cartes suggestives dans les pages de ce petit volume de 192 pages. Plus tard, j’ai découvert le travail de Jordis von Lohausen, Mut zur Macht (1978), qui a donné une véritable impulsion géopolitique à mes travaux métapolitiques, non pas, de prime abord, dans le cadre d’une organisation politique ou métapolitique quelconque mais bien dans le cadre de mes études de traducteur-interprète, où nous avions, pendant les deux dernières années, un cours très important sur les relations internationales.

De même, les cours d’anglais et d’allemand prévoyaient un volet « culturel/historique », impliquant l’étude des littératures mais aussi et surtout des « structures politiques, économiques, sociales et culturelles » (SPESC) des pays étudiés. Cette série de cours m’ont permis de comprendre l’histoire institutionnelle de l’Allemagne de Guillaume II à la République Fédérale assise sur la constitution de 1949. Pour les pays anglo-saxons, les cours étaient moins concis et moins cohérents vu qu’il s’agissait d’aborder et le Royaume-Uni et les Etats-Unis, voire d’autres pays anglophones comme le Canada ou l’Australie, dans un même cours, dans le même nombre de périodes.

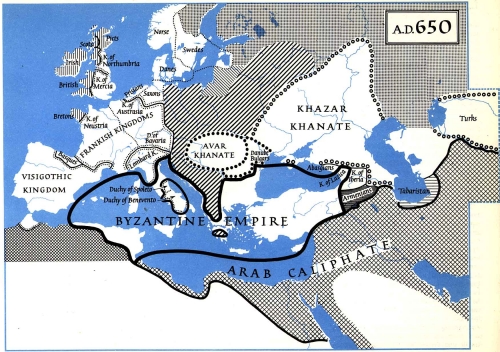

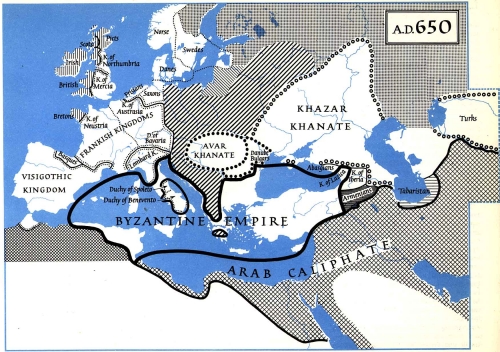

C’est dans le cadre de ce cours que je découvre les atlas historiques de Colin McEvedy qui aborde l’histoire européenne dès la protohistoire et l’envisage de manière dynamique, en la posant comme le choc permanent et/ou récurrent de matrices civilisationnelles indo-européennes avec les matrices d’autres groupes ethniques, plus ou moins homogènes aux débuts de leur émergence sur le théâtre eurasien (car McEvedy ne limite pas l’Europe ou l’aire d’expansion des matrices indo-européennes à ce qu’il est convenue de définir aujourd’hui comme notre continent ; McEvedy y englobe les deux rives de la Méditerranée et un espace steppique s’étendant jusqu’au Pamir). Les phases d’expansion et de recul de l’européanité se succèdent face à des matrices autres, notamment celle qui formera, au cours de l’histoire, le trinôme hostile regroupant les matrices hamitique/asianique, arabo-sémitique et turco-hunnico-mongole, dont les territoires initiaux sont le vaste espace nord-africain, l’espace péninsulaire arabique et l’espace steppique d’Asie centrale. La présence hamitique/asianique en Espagne à partir de 711, l’expansion arabo-sémitique après Mohamed, sous les premiers califats, la longue occupation des Balkans par l’Empire turco-ottoman sont autant de phases de recul, qui ont été compensées par des reconquistas sur une durée longue ; le ressac de l’Europe, son effondrement démographique face aux autres matrices, qui, elles, ne connaissent pas ce phénomène involutif de déclin, constituent une nouvelle et inquiétante phase de recul, accentuée par le fait qu’il n’y a plus vraiment de frontière nettement tracée, un limes ou une redoute de « graniçar » ou de « haidouks », où l’européanité pouvait s’arcbouter, l’européanité assiégée. La lutte pour la domination finale se déroule au sein même des villes d’Europe, jusqu’en Scandinavie.

Le livre en langue anglaise, et ma trilogie intitulée Europa, parue en France aux éditions Bios, abordent en long et en large ces processus de maîtrise de l’espace. A cette influence initiale de Thiriart, de von Lohausen et de McEvedy, s’ajouteront plus tard une découverte des travaux du géopolitologue allemand Karl Haushofer, grâce à de multiples impulseurs, et de la notion de « Grand Espace » (Grossraum) chez Carl Schmitt, grâce notamment à des débats avec l’avocat strasbourgeois Jean-Louis Feuerbach qui avait abordé minutieusement cet aspect de l’œuvre de Schmitt.

Tout cela implique que la survie de l’Europe en tant que civilisation particulière, différente de celle de l’Occident anglais, français et américain, passe par les nécessités suivantes :

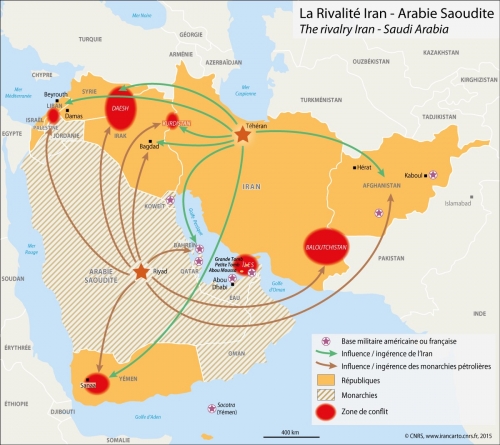

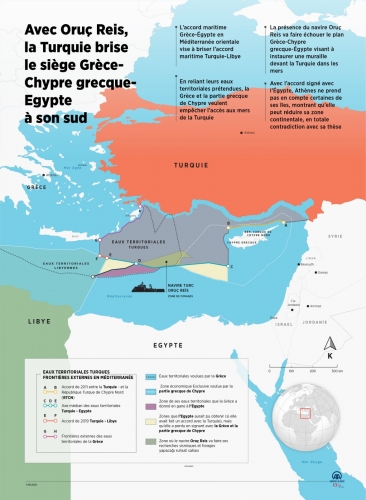

- Penser conjointement les dynamiques impériales présentes sur le continent européen (soit les dynamiques impériales d’Espagne (en Méditerranée notamment), d’Allemagne et d’Autriche, de Russie, dans la perspective de la restaurer pour faire face à tout environnement hostile, orchestré principalement par l’hegemon d’Outre-Atlantique. Une cohérence pluri-impériale mettrait rapidement un holà à tout défi de seconde main, c’est-à-dire à tout défi hamitique, sémitique ou turco-ottoman. Cela implique que ce qui a été défendu jadis et/ou conquis par l’un de ces empires, du moins dans l’orbite européen, doit être maintenu/consolidé et aucune tentative pour changer la donne ne peut être tolérée, ni dans les Canaries ni à Ceuta ni à Melilla ni dans les Balkans ni dans l’Egée ni en Méditerranée orientale ni dans le Caucase (où le gouvernement arménien a eu tort de se rapprocher de l’OTAN et le pouvoir azerbaïdjanais a eu tort de s’allier à la Turquie).

- Cette position pluri-impériale doit s’étendre à l’espace iranien, à l’Inde (en tant qu’Etat-civilisation), à la Chine et au Japon, en dépit des hostilités héréditaires qui opposent ces entités les unes aux autres, au plus grand profit de l’hegemon du Nouveau Monde.

Dans le passé, on a pu observer des tendances séparatistes en Belgique, surtout émanant des droites flamandes. Ces tendances sont-elles encore à l’œuvre et comment voyez-vous les choses ? Dans la foulée, pouvez-vous nous brosser un survol de la situation politique en Belgique et nous parler des rapports actuels entre Flamands et Wallons ?

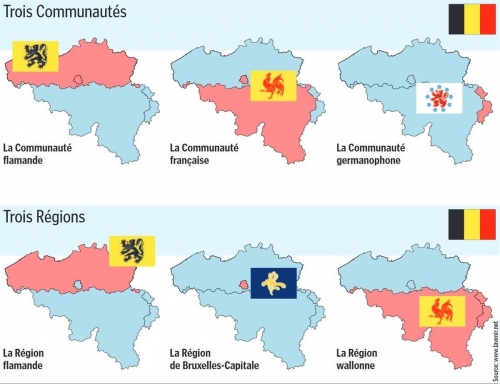

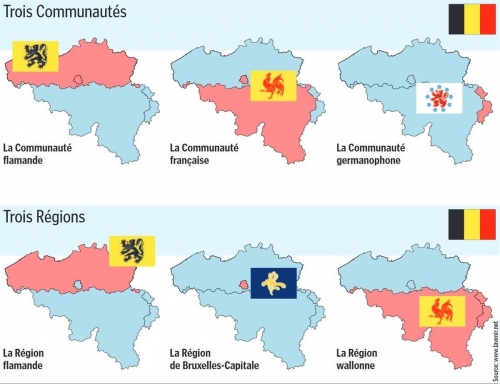

Parler des problèmes institutionnels de la Belgique implique d’élucider des mécanismes terriblement compliqués. Nos interlocuteurs étrangers décrochent très rapidement dès qu’on les esquisse. La Belgique possède plusieurs niveaux de pouvoir : le fédéral, le régional et le communautaire.

La différence entre le régional et le communautaire déroute nos interlocuteurs étrangers. La région est un concept géographique, territorial. La communauté se fonde sur une base linguistique et traite de tout ce qui relève de la « personne » (enseignement, travail, etc.). La région et la communauté flamandes ont fusionné. La Wallonie est une région géographique, comprenant toutefois le territoire de la communauté germanophone. Ce qui en fait une entité bilingue (français/allemand). La communauté Wallonie-Bruxelles est représentée par des élus de la région wallonne et des élus francophones de la région de Bruxelles-Capitale. Je ne vais pas entrer davantage dans les détails, sinon vos lecteurs devront avaler tout un tube d’aspirines.

Les tendances séparatistes en Flandre s’expliquent surtout par la différence du comportement électoral dans les deux communautés du pays. La Flandre vote traditionnellement plus à droite que la Wallonie ou Bruxelles. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’existe pas un socialisme flamand bien profilé, notamment dans les zones industrielles autour de Gand. En Wallonie, territoire jadis densément industrialisé depuis la révolution industrielle du 19ème siècle, un socialisme militant s’est constitué qui conserve une certaine résilience politique, en dépit d’une désindustrialisation de grande ampleur, à l’œuvre depuis près d’un demi-siècle. Mais le socialisme officiel, celui du parti qui porte le nom de PS (Parti Socialiste) a changé profondément depuis sa fondation en 1885. Au départ de sa trajectoire, ce socialisme avait toute sa raison d’être et, avant 1914, était porteur d’une révolution culturelle intéressante, dont les productions littéraires, artistiques ou architecturales fascinent encore.

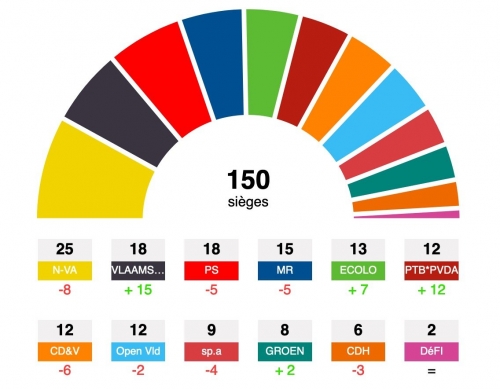

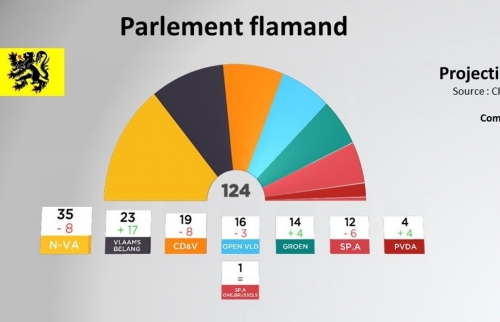

Après 1918 et jusqu’à la débâcle belge de mai 1940, une figure intellectuelle de haut niveau a donné au socialisme belge ses lettres de noblesse en la personne de Hendrik de Man, théoricien d’un socialisme personnaliste qui a inspiré considérablement les théoriciens et activistes français que l’on regroupe, par commodité, sous l’étiquette de « non-conformistes des années 30 ». D’aucuns font de ces « non-conformistes » les équivalents des « révolutionnaires conservateurs » allemands. Après 1945, le socialisme, comme partout en Europe occidentale, a servi de cheval de Troie aux stratégies de l’OTAN, les Américains, dans les années 40 et 50, préférant miser sur les sociaux-démocrates plutôt que sur les chrétiens-démocrates ou sur les conservateurs. Plus tard, sous l’influence des « nouvelles gauches » et de l’esprit soixante-huitard, le socialisme, comme en France et ailleurs, a préféré parier sur de nouvelles strates sociales, posées comme défavorisées ou discriminées, et a adopté les modes que feu le philosophe Philippe Muray nommait « festivistes ». Il a délaissé la classe ouvrière et, même, plus largement, l’ensemble des familles actives dans des fonctions sociales concrètes. Avec les engouements LGBT (etc.), les combats concrets pour la classe ouvrière ont été oubliés, provoquant une hémorragie électorale au bénéfice des rigolos qui se disent écologistes et surtout d’un néo-communisme plus virulent, celui du PTB (« Parti du Travail de Belgique »), qui entend, à juste titre, défendre les acquis sociaux des classes travailleuses, acquis qui avaient été exemplaires dans la Belgique d’antan. En Flandre, la classe ouvrière a généralement (mais pas complètement) préféré le nationalisme classé à droite mais aux discours plus populistes.

Après 1918 et jusqu’à la débâcle belge de mai 1940, une figure intellectuelle de haut niveau a donné au socialisme belge ses lettres de noblesse en la personne de Hendrik de Man, théoricien d’un socialisme personnaliste qui a inspiré considérablement les théoriciens et activistes français que l’on regroupe, par commodité, sous l’étiquette de « non-conformistes des années 30 ». D’aucuns font de ces « non-conformistes » les équivalents des « révolutionnaires conservateurs » allemands. Après 1945, le socialisme, comme partout en Europe occidentale, a servi de cheval de Troie aux stratégies de l’OTAN, les Américains, dans les années 40 et 50, préférant miser sur les sociaux-démocrates plutôt que sur les chrétiens-démocrates ou sur les conservateurs. Plus tard, sous l’influence des « nouvelles gauches » et de l’esprit soixante-huitard, le socialisme, comme en France et ailleurs, a préféré parier sur de nouvelles strates sociales, posées comme défavorisées ou discriminées, et a adopté les modes que feu le philosophe Philippe Muray nommait « festivistes ». Il a délaissé la classe ouvrière et, même, plus largement, l’ensemble des familles actives dans des fonctions sociales concrètes. Avec les engouements LGBT (etc.), les combats concrets pour la classe ouvrière ont été oubliés, provoquant une hémorragie électorale au bénéfice des rigolos qui se disent écologistes et surtout d’un néo-communisme plus virulent, celui du PTB (« Parti du Travail de Belgique »), qui entend, à juste titre, défendre les acquis sociaux des classes travailleuses, acquis qui avaient été exemplaires dans la Belgique d’antan. En Flandre, la classe ouvrière a généralement (mais pas complètement) préféré le nationalisme classé à droite mais aux discours plus populistes.

Depuis une quinzaine d’années, les blocs électoraux sont très différents en Flandre et en Wallonie, compliquant derechef la constitution de gouvernements fédéraux (centraux) équilibrés. Le dosage électoral n’est plus possible dans la mesure où demeure la pratique de dresser un « cordon sanitaire » autour des formations nationalistes flamandes. Ce « cordon sanitaire » s’appliquait d’abord à la formation la plus radicale (VB – Vlaams Belang).Il s’applique aussi depuis les dernières élections fédérales de 2019 à la formation plus modérée que constitue la NVA (Nieuwe Vlaamse Alliantie), alors que ce parti, largement vainqueur des élections, avait été au pouvoir (fédéral) dans la législation précédente (2014-2019). La pratique du double « cordon sanitaire » fait qu’entre 45% et 50% des électeurs flamands n’ont aucune représentation au niveau fédéral. Cette discrimination implicite, durement ressentie comme telle, accentue bien entendu les tendances séparatistes, alors qu’elle avait pour intention première de les combattre ou, du moins, de les contenir ! Voilà, en gros, ce qui explique les velléités séparatistes des droites modérées et musclées en Flandre. Si les démocrates-chrétiens avaient adopté une ligne pareille à celle d’Orban en Hongrie et si les libéraux avaient opté pour un populisme à la façon de Haider en Autriche, jamais le séparatisme n’aurait eu autant le vent en poupe. Il aurait certes gardé toute sa résilience aux niveaux culturel et métapolitique mais n’aurait pas eu une représentation aussi forte dans les assemblées régionales et fédérales.

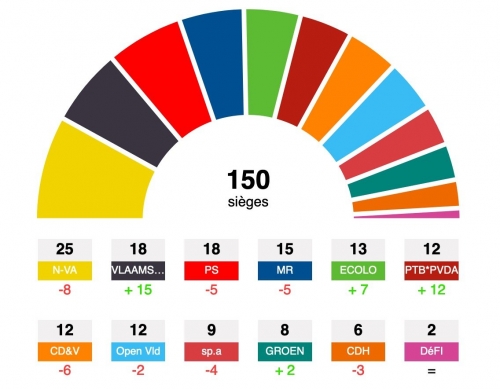

Sièges au Parlement Fédéral après les élections de juin 2019.

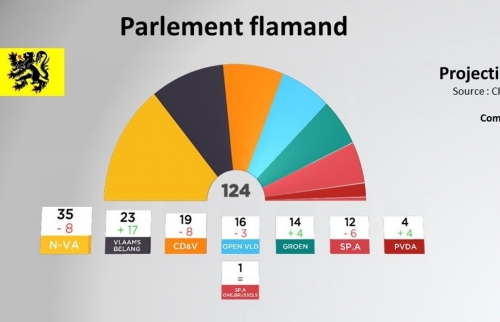

Sièges du Parlement Flamand après les élections de juin 2019.

Aucune instance métapolitique correctrice du discours gaucho-festiviste dominant n’existe dans le paysage politique francophone. Une telle instance pourrait corriger les tendances délétères qu’adopte un personnel politique généralement composé d’incultes et de dévoyés, incapables, par ignorance crasse, de saisir les enjeux à l’œuvre dans le monde et tous occupés à bricoler des combines juteuses, qui tissent la réputation bien établie de la corruption francophone dans le royaume (où la belle ville de Liège a été surnommée « Palerme-sur-Meuse »). L’électorat flamand ne veut plus dépendre de cette ignorance et de cette corruption, ce qui n’exclut pas, bien évidemment, que l’ignorance et la corruption existent aussi dans le paysage politique flamand. Quant à ceux que le cordon sanitaire exclut du pouvoir, ils n’ont pu bien évidemment étaler leurs travers comme ceux qui sont ancrés dans les arcanes du pouvoir depuis de longues décennies. Ma vision pessimiste est corroborée par les faits : l’effondrement de la culture classique, la prolifération des savoirs bidon due à cet effondrement empêcheront tout nouvel envol à court et moyen terme, indépendamment des étiquettes dont s’affublent les militants qui se présentent aux suffrages des électeurs. Un exemple patent et récent : après de très longs mois de négociations, un gouvernement fédéral a pu se former vaille que vaille en 2020. Les parlementaires fédéraux ont dû prêter serment dans deux langues de leur choix, en français, en néerlandais ou en allemand. Ils devaient prononcer cette phrase simple : « Je jure d’observer la constitution », « Ik zweer de grondwet na te leven », « Ich schwöre die Verfassung zu befolgen ». Dans ce ramassis de tristes sires et de tristes bonnes femmes, presqu’aucun n’a été capable de dire correctement ces phrases simples (sujet, verbe, complément !), ni dans sa langue maternelle, ni dans l’autre langue choisie. Le spectacle à la télévision et sur « youtube » était hallucinant autant qu’affligeant. Cela en dit long pour l’avenir!

La Belgique fait face au problème de l’islamisation et de l’immigration de masse, ce qui conduit à l’installation de sociétés parallèles, proclamant la « sharia », à un taux de criminalité élevé et même au terrorisme. Quelle est la situation actuelle en ce qui concerne l’immigration de masse et quelles sont vos vues sur la question ?

La Belgique fait face à ces problèmes comme tous les autres pays de l’Europe occidentale. L’islamisation du paysage quotidien se perçoit surtout à Bruxelles, dans certains quartiers alors que d’autres sont exempts de toute trace d’islamisation. Pour moi, personnellement, et pour mon épouse, l’indice le plus patent d’une islamisation rampante est la disparition, dans les magasins, de certains produits alimentaires traditionnels, notamment le pain au sucre (le « craquelin ») et le pain aux raisins (le « cramique ») qui a priori ne sont pourtant pas haram. Pour être sûr de trouver tous les ingrédients de notre alimentation traditionnelle, il faut faire ses emplettes en dehors de la région de Bruxelles-Capitale, en territoire flamand ou wallon. Sinon, on est condamné à bouffer les mêmes insipidités que nos nouveaux concitoyens venus de partout et de nulle part, qui, eux, se délectent aussi désormais de malbouffe très grasse arrosée de cet infâme liquide brunâtre que l’on appelle le « Coca-Cola » : la facture « santé » sera très lourde, déjà à court terme ! Pour les citoyens qui n’ont pas de voiture, la frustration est énorme et le ressentiment grossit jour après jour.

Le problème de l’immigration, et des diasporas qui en résultent, est surtout la constitution d’économies parallèles et de criminalités diasporiques, vivant de trafics de toutes sortes, dont surtout le trafic de drogues. Les instances officielles de l’UE et aussi de l’ONU ont créé des bureaux chargés de lutter contre ces phénomènes déplaisants ; ces bureaux ont produit une littérature intéressante qui dresse correctement le bilan de la situation. Mais comme pour l’Agence Frontex, ces constats ne sont nullement suivis d’effets ! Des mots, des débats, des bavardages, mais pas de décision, pas d’action. La grande presse, dont le principal journal du royaume, Het Laatste Nieuws, avait cartographié avec précision les divers réseaux mafieux à l’œuvre en Belgique, suite à l’arrestation d’un personnage politique de la ville de Malines qui appartenait à la mafia araméenne (classée comme « turque »). Sa neutralisation avait été suivie du démantèlement d’un réseau couvrant notamment l’exploitation des simples cafés de la capitale (par blanchiment d’argent), le trafic de véhicules d’occasion et l’alliance avec les narcotrafiquants colombiens grâce à un infiltré dans les docks du port d’Anvers. L’affaire avait démontré à l’envi que l’on avait chaque fois affaire, pour chaque réseau en particulier (qu’il soit araméen, turc, marocain, albanais, nigérian ou italien) à de la polycriminalité. Rien n’est toutefois entrepris pour assainir le pays. Et rien ne le sera vu les jojos qui siègent en nos assemblées et qui sont même incapables de prononcer les petites phrases simples de leur serment !

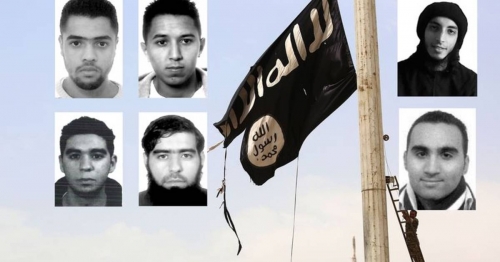

Les six djihadistes belges qui ont perdu leur nationalité récemment. Les autres touchaient tranquillement leurs allocations diverses pendant qu'ils étaient en Syrie: preuve qu'ils ont agi en service commandé? Pour le compte de l'OTAN?

Quant au terrorisme, il s’agit surtout d’une famille française, celle du fameux Abdeslam, co-auteur des attentats de Paris. Finalement, ce terrorisme islamique n’est qu’un tout petit fragment de la partie émergée de l’iceberg que constitue la polycriminalité en place. Ce fameux terrorisme djihadiste ne m’alarme pas outre-mesure : il est clair, vu la clémence évidente de nos tribunaux qui font tout pour nous ramener les rescapés de l’Etat islamique en Syrie, leurs compagnes et leur progéniture, que ces oiseaux de vilain augure sont allés faire leur sale guerre, là-bas au Levant, parce que les services spéciaux de l’OTAN, de l’armée américaine, des réseaux pétromonarchiques saoudiens ou qataris les ont recrutés pour abattre le régime baathiste syrien qui ne dansait pas au son de leurs flûtes ou n’imposait pas à sa population un régime de type salafiste, wahhabite ou frériste.

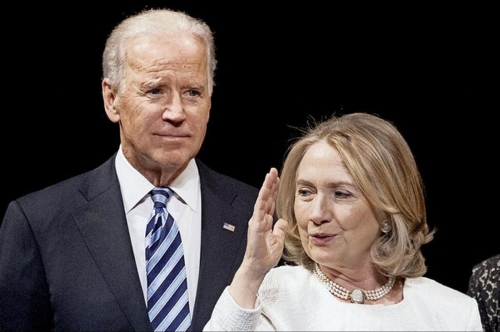

Quelle est votre opinion sur les récentes élections américaines ? Quelles conséquences les retombées de cette élection auront-elles sur l’Europe et le reste du monde ? Doit-on s’attendre à de nouvelles guerres au Moyen-Orient si Biden finit par emporter le morceau ? Enfin, que pensez-vous des accusations que Trump a émises en disant que les démocrates « ont volé les élections » ?

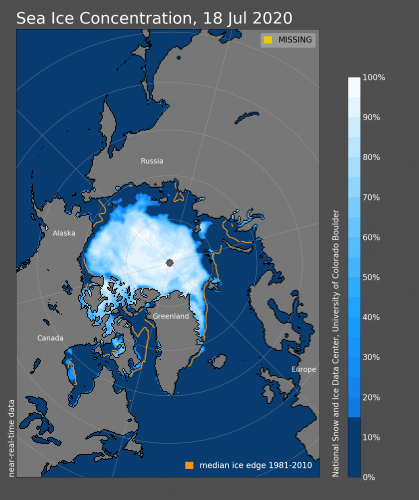

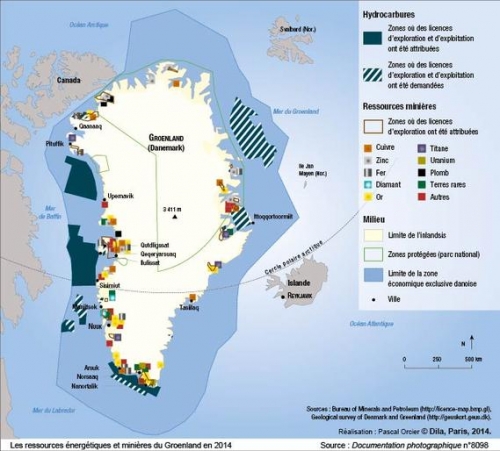

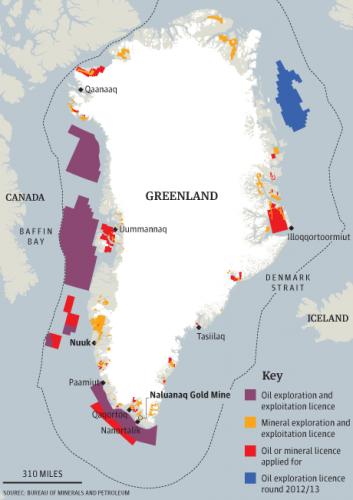

La principale chose à retenir de cette élection, c’est que les médias, tenus par la prêtraille fanatisée du système, veulent que leurs desiderata deviennent réalité envers et contre l’avis du gros de la population. Si celle-ci rejette les dogmes et les idées farfelues de la prêtraille médiatique, elle est considérée comme une masse méprisable de « déplorables », dont les opinions et les aspirations ne doivent pas être prises en compte. Nous avons là un phénomène relativement nouveau depuis 1945 : la population avait été flattée et gâtée au nom de la « démocratie » ; ce n’est plus le cas, ce qui permet d’évoquer un déni de démocratie dans l’américanosphère. Trump dit évidemment que l’élection lui a été volée : cette accusation est plausible vu que les manipulations sont bien plus aisées à parfaire avec le vote électronique. Ceci dit, que ce soit Trump qui reste à la Maison Blanche ou Biden qui y accède, l’agenda géopolitique et globalitaire est déterminé à l’avance par des instances du Deep State ou des responsables militaires, qui gouvernent au-delà du jeu démocratique. Avec Trump, et en dépit de la crise du Covid-19, les fronts ouverts par les Bush ou par Obama sont demeurés en place même s’ils ont été un petit peu moins « chauds » qu’auparavant. D’autres se sont ouverts, au Caucase notamment. Les tensions avec la Chine se sont accrues dans le Pacifique. L’alliance de facto entre le Maroc et Israël permet aux Etats-Unis de contrôler toute la côte atlantique de l’Afrique, depuis Tanger jusqu’aux confins de la Mauritanie et du Sénégal. En décembre 2020, les forces conjuguées de la marine américaine ont publié le mémorandum « Advantage at Sea » qui répète les grandes lignes de la politique maritime et navale des Etats-Unis depuis les thèses de l’Amiral Mahan et qui ajoute, subrepticement, un nouveau front dans l’Arctique, où la Russie dispose d’atouts solides pour appuyer l’idée russe et chinoise d’une « route de la soie arctique ». Cet espace, jadis an-écouménique et dépourvu de voies de communication maritimes, devient hautement stratégique. Et deviendra dès lors, sur le flanc septentrional/boréal de l’Europe, une zone de turbulences géopolitiques. L’ère Trump n’a donc pas réellement apaisé les confrontations en cours dans le monde d’aujourd’hui.

Merci de nous avoir accordé cet entretien. Pour le terminer, dites-nous ce que vous croyez qu’il adviendra de l’Europe dans un futur proche ?

Il y a actuellement deux Europe : celle qui est dominée par les idéologies libérales (au sens anglo-saxon du terme) et celle, hélas minoritaire, qui expriment des tendances contraires, fustigées en Europe occidentale comme « illibérales ». Les nuisances idéologiques libérales sont mortifères et plongeront les pays qui s’en réclament pour façonner leur mode de gouvernance dans un chaos indescriptibles dont nous vivons d’ores et déjà les prémisses. Les autres ont une chance de se maintenir dans le chaos et de participer à des synergies géopolitiques positives. Inutile de vous préciser que je vis dans la partie de l’Europe qui connaîtra un effondrement dramatique et vivra un abominable chaos.

Pour se procurer les livres mentionnés dans cet entretien:

La révolution conservatrice allemande, tome 1:

http://www.ladiffusiondulore.fr/documents-essais/552-la-revolution-conservatrice-allemande-biographies-de-ses-principaux-acteurs-et-textes-choisis.html?search_query=steuckers&results=10

La révolution conservatrice allemande, tome 2:

http://www.ladiffusiondulore.fr/home/690-la-revolution-conservatrice-allemande-tome-deuxieme-sa-philosophie-sa-geopolitique-et-autres-fragments.html?search_query=steuckers&results=10

Cinq livres de Robert Steuckers pour 99,00 euros:

http://www.ladiffusiondulore.fr/home/857-pack-steuckers-5-livres-a-prix-reduit-.html?search_query=steuckers&results=10

La "Trilogie" EUROPA:

https://editionsbios.fr/editions

The European Enterprise:

https://manticore.press/product/the-european-enterprise-geopolitical-essays/

Sinergias Identitarias:

https://editorialeas.com/producto/sinergias-identitarias-2/

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Carl Schmitt, dans le contexte de la République de Weimar plutôt que dans, celui, plus idéologique et polémique, de la révolution conservatrice, forge deux concepts à retenir : celui de la « décision » (Entscheidung), de la capacité et de la volonté de décider la politique à suivre (et même la guerre à mener) ; la « décision », avec la désignation de l’ennemi, sont dès lors les fondements même du politique, de l’essence du politique. La politique dans l’optique de Schmitt n’est constituée que par la gestion quotidienne et les débats sans grand relief des assemblées plus ou moins représentatives, en temps normaux. Quand il y a « état d’exception » ou « état d’urgence », quand la Cité est menacée, il faut décider, vite, sans débat, sans perte de temps. Ensuite, après avoir été sévèrement critiqué par des instances nationales-socialistes et s’être retiré de certains postes auxquels il avait été nommé, Schmitt a théorisé sa notion de « Grand Espace » (Grossraum), parallèlement à celles que formulaient à la même époque les diverses écoles de géopolitique actives en Allemagne, dont celle de Karl Haushofer. L’Europe, autour de son centre allemand, autour du territoire qui fut jadis celui du Saint-Empire Romain de la Nation Germanique, devait s’unir, gérer de concert son très grand appendice colonial africain et en interdire l’accès à toute puissance extérieure à ce double espace européen et africain. Pour Schmitt, c’était la notion de « Interventionsverbot raumfremder Mächte », visant à interdire toute intervention de puissances extérieures à l’espace européen dans l’espace européen et dans les espaces adjacents contrôlés par les Européens. Le modèle historique du raisonnement de Carl Schmitt, modèle en quelque sorte a contrario, était la proclamation en 1823 du Président américain Monroe qui posait comme axiome de la politique étrangère nord-américaine l’interdiction systématique de toute intervention européenne dans le Nouveau Monde, suite à l’éviction de l’Espagne hors de son empire ibéro-américain. Ne restaient présents en Amérique que les Russes en Alaska et en Californie (jusqu’en 1842) et les Britanniques au Canada. L’européisme grand-spatial de Schmitt complétait la vision triadique (Allemagne + Union Soviétique + Chine) des nationaux-révolutionnaires et nationaux-bolcheviques allemands. J’ai souligné, dans le principal essai du deuxième volume que j’ai consacré à la « révolution conservatrice », l’importance de cette volonté nationale-révolutionnaire de créer une vaste synergie germano-soviéto-chinoise dans les années 20 du siècle passé, jusqu’en 1933, année où les nationaux-socialistes s’installent dans tous les rouages du pouvoir. Le principal exposant de cette triade, eurasiste avant la lettre et avant la réanimation de ce concept par Alexandre Douguine en Russie actuelle, fut Richard Scheringer, dont la revue Aufbruch, disponible en facsimile, nous révèle des options géopolitiques et géostratégiques intéressantes qui ont, tout compte fait, un impact sur l’actualité. Les nationaux-révolutionnaires allemands entendaient prendre le pouvoir en Allemagne suite aux crises récurrentes que connaissait la République de Weimar ; pour eux, ces crises annonçaient une fin inévitable et catastrophique, générant un chaos passager auquel les anciens soldats de la Grande Guerre allaient mettre un terme, en renvoyant les politiciens falots dans leurs foyers ou… en règlant définitivement leur compte...

Carl Schmitt, dans le contexte de la République de Weimar plutôt que dans, celui, plus idéologique et polémique, de la révolution conservatrice, forge deux concepts à retenir : celui de la « décision » (Entscheidung), de la capacité et de la volonté de décider la politique à suivre (et même la guerre à mener) ; la « décision », avec la désignation de l’ennemi, sont dès lors les fondements même du politique, de l’essence du politique. La politique dans l’optique de Schmitt n’est constituée que par la gestion quotidienne et les débats sans grand relief des assemblées plus ou moins représentatives, en temps normaux. Quand il y a « état d’exception » ou « état d’urgence », quand la Cité est menacée, il faut décider, vite, sans débat, sans perte de temps. Ensuite, après avoir été sévèrement critiqué par des instances nationales-socialistes et s’être retiré de certains postes auxquels il avait été nommé, Schmitt a théorisé sa notion de « Grand Espace » (Grossraum), parallèlement à celles que formulaient à la même époque les diverses écoles de géopolitique actives en Allemagne, dont celle de Karl Haushofer. L’Europe, autour de son centre allemand, autour du territoire qui fut jadis celui du Saint-Empire Romain de la Nation Germanique, devait s’unir, gérer de concert son très grand appendice colonial africain et en interdire l’accès à toute puissance extérieure à ce double espace européen et africain. Pour Schmitt, c’était la notion de « Interventionsverbot raumfremder Mächte », visant à interdire toute intervention de puissances extérieures à l’espace européen dans l’espace européen et dans les espaces adjacents contrôlés par les Européens. Le modèle historique du raisonnement de Carl Schmitt, modèle en quelque sorte a contrario, était la proclamation en 1823 du Président américain Monroe qui posait comme axiome de la politique étrangère nord-américaine l’interdiction systématique de toute intervention européenne dans le Nouveau Monde, suite à l’éviction de l’Espagne hors de son empire ibéro-américain. Ne restaient présents en Amérique que les Russes en Alaska et en Californie (jusqu’en 1842) et les Britanniques au Canada. L’européisme grand-spatial de Schmitt complétait la vision triadique (Allemagne + Union Soviétique + Chine) des nationaux-révolutionnaires et nationaux-bolcheviques allemands. J’ai souligné, dans le principal essai du deuxième volume que j’ai consacré à la « révolution conservatrice », l’importance de cette volonté nationale-révolutionnaire de créer une vaste synergie germano-soviéto-chinoise dans les années 20 du siècle passé, jusqu’en 1933, année où les nationaux-socialistes s’installent dans tous les rouages du pouvoir. Le principal exposant de cette triade, eurasiste avant la lettre et avant la réanimation de ce concept par Alexandre Douguine en Russie actuelle, fut Richard Scheringer, dont la revue Aufbruch, disponible en facsimile, nous révèle des options géopolitiques et géostratégiques intéressantes qui ont, tout compte fait, un impact sur l’actualité. Les nationaux-révolutionnaires allemands entendaient prendre le pouvoir en Allemagne suite aux crises récurrentes que connaissait la République de Weimar ; pour eux, ces crises annonçaient une fin inévitable et catastrophique, générant un chaos passager auquel les anciens soldats de la Grande Guerre allaient mettre un terme, en renvoyant les politiciens falots dans leurs foyers ou… en règlant définitivement leur compte...

Finalement, dans le contexte de la nouvelle droite française, ce seront surtout Ernst Jünger et Oswald Spengler qui seront sollicités, parce qu’ils ont été très tôt et abondamment traduits en langue française. A cette réception de Spengler et, principalement, de Jünger, il faut ajouter un impact très important du filon nietzschéen français, né avant la première guerre mondiale, sous la notable impulsion de Charles Andler (1866-1933), Strasbourgeois de naissance, auteur de trois volumes sur la réception de Nietzsche en France. Charles Andler était socialiste, membre fondateur du Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire, fondé en 1889. Il avait correspondu avec Engels, définissait sa position comme « humaniste et travailliste » mais, comme la référence à Nietzsche avant 1914 était davantage socialiste que conservatrice, il se rend en Allemagne en 1904 pour rencontrer la sœur de Nietzsche et en Suisse, à Bâle, en 1907 pour prendre conseil auprès du premier grand spécialiste de la pensée nietzschéenne, Carl Albrecht Bernoulli (1868-1937), élève de l’ami de Nietzsche, Franz Camille Overbeck (1837-1905). Son triple positionnement politique, socialiste, dreyfusard et nietzschéen, suscite l’hostilité virulente de l’Action Française, principale porte-voix de la droite nationaliste à l’époque. Pourtant, Andler n’était pas un Alsacien germanophile : pendant la première guerre mondiale, il crée diverses structures visant la réintégration de l’Alsace dans la République française.

Finalement, dans le contexte de la nouvelle droite française, ce seront surtout Ernst Jünger et Oswald Spengler qui seront sollicités, parce qu’ils ont été très tôt et abondamment traduits en langue française. A cette réception de Spengler et, principalement, de Jünger, il faut ajouter un impact très important du filon nietzschéen français, né avant la première guerre mondiale, sous la notable impulsion de Charles Andler (1866-1933), Strasbourgeois de naissance, auteur de trois volumes sur la réception de Nietzsche en France. Charles Andler était socialiste, membre fondateur du Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire, fondé en 1889. Il avait correspondu avec Engels, définissait sa position comme « humaniste et travailliste » mais, comme la référence à Nietzsche avant 1914 était davantage socialiste que conservatrice, il se rend en Allemagne en 1904 pour rencontrer la sœur de Nietzsche et en Suisse, à Bâle, en 1907 pour prendre conseil auprès du premier grand spécialiste de la pensée nietzschéenne, Carl Albrecht Bernoulli (1868-1937), élève de l’ami de Nietzsche, Franz Camille Overbeck (1837-1905). Son triple positionnement politique, socialiste, dreyfusard et nietzschéen, suscite l’hostilité virulente de l’Action Française, principale porte-voix de la droite nationaliste à l’époque. Pourtant, Andler n’était pas un Alsacien germanophile : pendant la première guerre mondiale, il crée diverses structures visant la réintégration de l’Alsace dans la République française. Nous nous trouvons dès lors devant quelques beaux paradoxes : la « nouvelle droite », qui se revendique « nietzschéenne » par hostilité au christianisme en général et au catholicisme tiers-mondiste en vogue depuis Vatican II en particulier, ne prend pas en compte le nietzschéisme français (et allemand) original qui se situait à gauche de l’échiquier politique de la Troisième République et du Reich wilhelminien, alors que les positions prises en son temps par Andler sur l’œuvre de Nietzsche correspondent presque exactement à celles que la « nouvelle droite » entend défendre aujourd’hui, parce qu’elle a abandonné ses options premières anti-égalitaristes et favorables aux droites giscardiennes et chiraquiennes des années 1970 et 1980.

Nous nous trouvons dès lors devant quelques beaux paradoxes : la « nouvelle droite », qui se revendique « nietzschéenne » par hostilité au christianisme en général et au catholicisme tiers-mondiste en vogue depuis Vatican II en particulier, ne prend pas en compte le nietzschéisme français (et allemand) original qui se situait à gauche de l’échiquier politique de la Troisième République et du Reich wilhelminien, alors que les positions prises en son temps par Andler sur l’œuvre de Nietzsche correspondent presque exactement à celles que la « nouvelle droite » entend défendre aujourd’hui, parce qu’elle a abandonné ses options premières anti-égalitaristes et favorables aux droites giscardiennes et chiraquiennes des années 1970 et 1980. La nécessité de l’ancrage classique, je la dois au professeur de latin, l’Abbé Simon Hauwaert, qui avait bien conscience que les humanités gréco-latines, auxquelles il tenait comme à la prunelle de ses yeux, devait être consolidées par un savoir mythologique et archéologique sur les mondes germaniques et celtiques. C’est ainsi que j’ai lu le celtologue Jean Markale sur les matières irlandaises, galloises et bretonnes. Pour l’initiation du collégien au monde mythologique germanique, je la dois à un petit livre que je conseille toujours vivement, dû à la plume de l’Argentin Jorge Luis Borgès, Essai sur les anciennes littératures germaniques. Ce petit savoir initial, complété par un bref cours scolaire sur les origines de la littérature néerlandaise, nous posait, dans les années 70, comme des contestataires inébranlables du désordre officiel qui s’installait en effaçant tous les legs de notre histoire et de notre culture.

La nécessité de l’ancrage classique, je la dois au professeur de latin, l’Abbé Simon Hauwaert, qui avait bien conscience que les humanités gréco-latines, auxquelles il tenait comme à la prunelle de ses yeux, devait être consolidées par un savoir mythologique et archéologique sur les mondes germaniques et celtiques. C’est ainsi que j’ai lu le celtologue Jean Markale sur les matières irlandaises, galloises et bretonnes. Pour l’initiation du collégien au monde mythologique germanique, je la dois à un petit livre que je conseille toujours vivement, dû à la plume de l’Argentin Jorge Luis Borgès, Essai sur les anciennes littératures germaniques. Ce petit savoir initial, complété par un bref cours scolaire sur les origines de la littérature néerlandaise, nous posait, dans les années 70, comme des contestataires inébranlables du désordre officiel qui s’installait en effaçant tous les legs de notre histoire et de notre culture.

Après 1918 et jusqu’à la débâcle belge de mai 1940, une figure intellectuelle de haut niveau a donné au socialisme belge ses lettres de noblesse en la personne de Hendrik de Man, théoricien d’un socialisme personnaliste qui a inspiré considérablement les théoriciens et activistes français que l’on regroupe, par commodité, sous l’étiquette de « non-conformistes des années 30 ». D’aucuns font de ces « non-conformistes » les équivalents des « révolutionnaires conservateurs » allemands. Après 1945, le socialisme, comme partout en Europe occidentale, a servi de cheval de Troie aux stratégies de l’OTAN, les Américains, dans les années 40 et 50, préférant miser sur les sociaux-démocrates plutôt que sur les chrétiens-démocrates ou sur les conservateurs. Plus tard, sous l’influence des « nouvelles gauches » et de l’esprit soixante-huitard, le socialisme, comme en France et ailleurs, a préféré parier sur de nouvelles strates sociales, posées comme défavorisées ou discriminées, et a adopté les modes que feu le philosophe Philippe Muray nommait « festivistes ». Il a délaissé la classe ouvrière et, même, plus largement, l’ensemble des familles actives dans des fonctions sociales concrètes. Avec les engouements LGBT (etc.), les combats concrets pour la classe ouvrière ont été oubliés, provoquant une hémorragie électorale au bénéfice des rigolos qui se disent écologistes et surtout d’un néo-communisme plus virulent, celui du PTB (« Parti du Travail de Belgique »), qui entend, à juste titre, défendre les acquis sociaux des classes travailleuses, acquis qui avaient été exemplaires dans la Belgique d’antan. En Flandre, la classe ouvrière a généralement (mais pas complètement) préféré le nationalisme classé à droite mais aux discours plus populistes.

Après 1918 et jusqu’à la débâcle belge de mai 1940, une figure intellectuelle de haut niveau a donné au socialisme belge ses lettres de noblesse en la personne de Hendrik de Man, théoricien d’un socialisme personnaliste qui a inspiré considérablement les théoriciens et activistes français que l’on regroupe, par commodité, sous l’étiquette de « non-conformistes des années 30 ». D’aucuns font de ces « non-conformistes » les équivalents des « révolutionnaires conservateurs » allemands. Après 1945, le socialisme, comme partout en Europe occidentale, a servi de cheval de Troie aux stratégies de l’OTAN, les Américains, dans les années 40 et 50, préférant miser sur les sociaux-démocrates plutôt que sur les chrétiens-démocrates ou sur les conservateurs. Plus tard, sous l’influence des « nouvelles gauches » et de l’esprit soixante-huitard, le socialisme, comme en France et ailleurs, a préféré parier sur de nouvelles strates sociales, posées comme défavorisées ou discriminées, et a adopté les modes que feu le philosophe Philippe Muray nommait « festivistes ». Il a délaissé la classe ouvrière et, même, plus largement, l’ensemble des familles actives dans des fonctions sociales concrètes. Avec les engouements LGBT (etc.), les combats concrets pour la classe ouvrière ont été oubliés, provoquant une hémorragie électorale au bénéfice des rigolos qui se disent écologistes et surtout d’un néo-communisme plus virulent, celui du PTB (« Parti du Travail de Belgique »), qui entend, à juste titre, défendre les acquis sociaux des classes travailleuses, acquis qui avaient été exemplaires dans la Belgique d’antan. En Flandre, la classe ouvrière a généralement (mais pas complètement) préféré le nationalisme classé à droite mais aux discours plus populistes.