Ex: http://arretsurinfo.ch

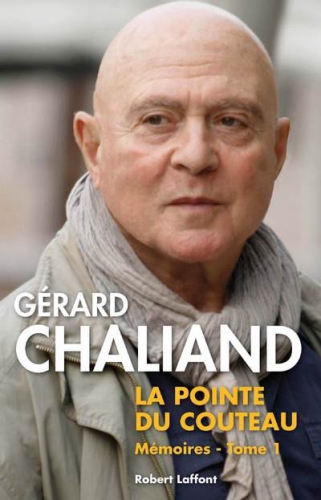

Un petit appartement de la capitale. Aux murs : une carte du monde, des poignards et des objets rapportés de ses nombreux séjours à l’étranger. Gérard Chaliand a quatre-vingts ans mais ne les fait guère : il a déjà dix vies derrière lui. Géostratège spécialiste des conflits armés et poète, « aventureux » et enseignant, il milita clandestinement pour l’indépendance de l’Algérie, combattit en Guinée-Bissau aux côtés du leader révolutionnaire Amílcar Cabral, se rendit au Viêt Nam, dans les rangs communistes, tandis que le pays était sous les bombes nord-américaines, et participa aux écoles de cadres et à l’entraînement de certains mouvements de la résistance palestinienne. Une vie de terrain et d’écriture. Il revient tout juste d’Irak lorsque nous le rencontrons. Les Kurdes tentent de résister à Daech. Le géostratège ne mâche jamais ses mots : le verbe est coupant, cru, sans ornements. La violence n’est pas affaire de concepts mais d’armes et de sang : notre homme préfère parler de ce qu’il connaît. Quitte à heurter.

Entretien inédit pour le site de Ballast

L’expression « lames de fond » vous est chère. Vous revenez d’Irak et cela fait une quinzaine d’années que vous suivez la cause kurde : d’où vient cet intérêt spécifique ?

Il y a des dossiers que j’ai suivis davantage que d’autres. J’avais aussi été en Afghanistan de 1980 à 1982 puis de 2004 à 2011, chaque année. Au démarrage, c’est un peu le hasard : je me suis retrouvé à rencontrer l’émir Bedir Khan, le représentant des Kurdes en Europe, dans les années 1950. Je me suis ensuite intéressé à la révolte de Moustapha Barzani, en 1961, mais j’étais déjà engagé dans l’indépendance algérienne et les maquis de Guinée-Bissau. En 1975, lorsque les Kurdes ont commencé à être déportés par le pouvoir irakien, je suis revenu à cette cause et j’ai rencontré Abdul Rahman Ghassemlou, alors leader du Parti démocratique du Kurdistan d’Iran : en 1980, il m’a invité et j’ai passé deux mois auprès de lui – il sera, plus tard, assassiné. En 1991, la question kurde est revenue à la une, lors de la tentative de renversement du régime de Saddam Hussein. Huit ans plus tard, on m’a demandé d’aller voir ce qu’il en était de cette zone autonome kurde : je suis rentré clandestinement par la Syrie, en passant par Palmyre. J’y suis retourné en 2000, 2001 et 2002, puis la guerre d’Irak est arrivée. Les Kurdes sont un peuple infortuné : ils n’avaient pas de tradition étatique, contrairement aux Turcs et aux Iraniens, et ils le paient toujours. En 1991, quand ils étaient mitraillés par Saddam Hussein, ils ont cependant eu la chance que les caméras occidentales soient sur place – les chiites du sud de l’Irak, qui s’étaient soulevés aussi, n’avaient pas de caméras : on les a écrasés. En 2003, les Américains ont commis l’erreur de déclarer la guerre à l’Irak : une erreur absurde, qu’ils continuent de payer, une erreur idéologique des néoconservateurs qui pensaient qu’ils allaient remodeler à leur guise le Moyen-Orient. Ils se sont trompés. Ils pensaient changer le régime en Iran, ça n’a pas marché ; ils pensaient forcer la main de Bachar el-Assad pour qu’il cesse d’aider le Hezbollah libanais, ça na pas marché ; ils ont essayé d’installer, soi-disant, « la démocratie » en Irak, ça n’a pas marché.

« Les Américains ont commis l’erreur de déclarer la guerre à l’Irak : une erreur absurde, qu’ils continuent de payer, une erreur idéologique des néoconservateurs. »

Jusqu’en 2007, la situation n’était pas fameuse pour les Kurdes d’Irak, d’un point de vue économique, mais ils ont eu l’idée d’exploiter le pétrole sous leur sol, n’en déplaise à Bagdad. Ils l’ont vendu aux Turcs – c’était le seul débouché géographique possible –, qui se montraient hostiles, au départ, avant de conclure qu’il s’agissait d’une bonne affaire car ils pouvaient effectuer de sérieuses économies en achetant le pétrole kurde à bon marché. Chaque camp y a trouvé son compte. Les Kurdes, au nord, ont cru qu’ils se trouvaient dans les Émirats ! Ils ont investi, construit – la corruption est venue avec, bien sûr. Ils se sont laissé aller ; ils ont oublié qu’ils étaient entourés d’États hostiles. Ils n’ont pas pris la mesure de la montée de Daech. Leurs combattants peshmergas avaient pris du gras : même pour fuir, ce n’est pas bon d’avoir du ventre ! Ils étaient mal entraînés, mal armés : ils avaient dépensé leur argent à bâtir des malls et des hôtels. Grave erreur ! Même les Suisses, qui sont dans un environnement plutôt sympathique, continuent d’avoir une arme à la maison et, jusqu’à 45 ans, font chacun quinze jours de service militaire. Quand Adolf Hitler s’est dit qu’il allait s’emparer de la partie germanique de la Suisse, ses généraux lui ont fait savoir que ce serait très coûteux de prendre la Suisse et qu’il serait mieux d’aller voir plus à l’est… Quand Daech, après Mosul, est monté jusqu’au Sinjar, les troupes kurdes ont pris la fuite. Ils ont reculé partout. Massoud Barzani a alors demandé aux Américains de les aider, sans quoi les Kurdes allaient tomber – il faut reconnaître ça aux Américains : ils ont la logistique et l’organisation, ils sont venus le jour même et ils ont stoppé l’État islamique. Les Kurdes d’Irak s’entraînent, à présent. Ils ont repris le Sinjar avec l’aide du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et des Unités de protection du peuple (YPG). Les YPG – des Kurdes de Syrie – sont les meilleurs combattants de la zone : ce sont des laïcs idéologisés. Ils sont donc prêts à mourir.

Jusqu’en 2007, la situation n’était pas fameuse pour les Kurdes d’Irak, d’un point de vue économique, mais ils ont eu l’idée d’exploiter le pétrole sous leur sol, n’en déplaise à Bagdad. Ils l’ont vendu aux Turcs – c’était le seul débouché géographique possible –, qui se montraient hostiles, au départ, avant de conclure qu’il s’agissait d’une bonne affaire car ils pouvaient effectuer de sérieuses économies en achetant le pétrole kurde à bon marché. Chaque camp y a trouvé son compte. Les Kurdes, au nord, ont cru qu’ils se trouvaient dans les Émirats ! Ils ont investi, construit – la corruption est venue avec, bien sûr. Ils se sont laissé aller ; ils ont oublié qu’ils étaient entourés d’États hostiles. Ils n’ont pas pris la mesure de la montée de Daech. Leurs combattants peshmergas avaient pris du gras : même pour fuir, ce n’est pas bon d’avoir du ventre ! Ils étaient mal entraînés, mal armés : ils avaient dépensé leur argent à bâtir des malls et des hôtels. Grave erreur ! Même les Suisses, qui sont dans un environnement plutôt sympathique, continuent d’avoir une arme à la maison et, jusqu’à 45 ans, font chacun quinze jours de service militaire. Quand Adolf Hitler s’est dit qu’il allait s’emparer de la partie germanique de la Suisse, ses généraux lui ont fait savoir que ce serait très coûteux de prendre la Suisse et qu’il serait mieux d’aller voir plus à l’est… Quand Daech, après Mosul, est monté jusqu’au Sinjar, les troupes kurdes ont pris la fuite. Ils ont reculé partout. Massoud Barzani a alors demandé aux Américains de les aider, sans quoi les Kurdes allaient tomber – il faut reconnaître ça aux Américains : ils ont la logistique et l’organisation, ils sont venus le jour même et ils ont stoppé l’État islamique. Les Kurdes d’Irak s’entraînent, à présent. Ils ont repris le Sinjar avec l’aide du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et des Unités de protection du peuple (YPG). Les YPG – des Kurdes de Syrie – sont les meilleurs combattants de la zone : ce sont des laïcs idéologisés. Ils sont donc prêts à mourir.

Vous avez déclaré que vous êtes favorable à la coordination internationale des frappes contre Daech. Que répondez-vous à ceux qui tiennent cela pour de l’ingérence et qui estiment que ça ne fera que renforcer les jihadistes, puisqu’ils n’attendent que ça pour légitimer leurs attaques ?

L’ingérence, on y est déjà ; je ne vois pas ce que ça change. Par contre, la question de savoir si l’ingérence, à la base, était une bonne idée, oui, elle se pose. Qu’est-ce qu’on est allés faire en Libye ? D’autant qu’on a violé le cadre fixé par le Conseil de sécurité des Nations unies. On a liquidé le dictateur. Si les Russes ou les Chinois l’avaient fait, qu’aurait dit l’Occident ? Que c’est dégueulasse et intolérable. Nous sommes des hypocrites, il faut le reconnaître. Il y en a marre du discours uni-dimensionnel, comme si tout ce que nous faisions était bien et que l’autre, qu’il s’appelle Poutine ou non, était un méchant. Nous sommes sur les listes de Daech et d’Al-Qaeda depuis des années – ils l’ont dit. Je suis donc favorable à une coordination (qui, soit dit en passant, existe déjà) et, même, pour du combat au sol en raids. Pas pour l’occupation de terrain. Daech n’est pas un mouvement terroriste ni un mouvement de guérilla : ils utilisent aussi le choc frontal, la bataille, c’est-à-dire la guerre classique. Quand l’adversaire est en face, prêt à mourir, avec 1 500 ou 2 000 hommes, je suis pour l’intervention de troupes spéciales – et qu’on en tue le plus possible.

Mais vous disiez en 2014, sur Europe 1, que vous étiez partisan d’une intervention au sol si, et seulement si, le régime d’el-Assad était menacé…

… Tout le monde a constaté que le pouvoir syrien était essoufflé. Et c’est bien pour cela que les Russes sont arrivés. Que fait-on avec Daech ? Ils sont très difficiles à contrôler ; il faut donc les affaiblir. Pourquoi ? Car les frapper et les affaiblir diminue leur aura et le nombre de jeunes hommes qui ont, chez nous et ailleurs, envie de s’enrôler. L’an passé, lorsque Daech a remporté des victoires sur le terrain, ça a été un appel d’air – qui se compte par milliers. Je n’ai pas dit que les frappes allaient tout résoudre, car on ne bombarde pas une idéologie. C’est une guerre d’usure, qui prendra du temps, puisqu’il n’y a rien à négocier : Daech ne met rien sur la table.

Le Dalaï-Lama vient pourtant de dire qu’il faut dialoguer avec eux.

(Il rit.) Ils veulent la victoire ou la mort. Donnons-leur la mort. Mais personne n’ose plus dire les choses clairement, de crainte d’être traité de je-ne-sais-quoi. Je me suis battu durant des décennies pour les luttes d’indépendance et de décolonisation : je ne vais pas me laisser terroriser par des petits cons qui n’ont jamais reçu la moindre gifle et qui ont peur de leur ombre.

Nos gouvernements, avez-vous dit, ont laissé la peur s’installer dans les têtes en diffusant jusqu’à plus soif les communiqués et les vidéos de Daech. Qu’aurait-il fallu faire ?

«Les médias nous pourrissent la vie avec leur audimat. Ils rendent service à Daech ; ils font leur propagande: si je relaie six fois un crime de guerre de l’ennemi, je lui rends cinq fois service.»

On ne montre pas en boucle, à la télévision, les images des cadavres et les familles, cousin après cousin, pour dire que les victimes étaient formidables. On dit qu’un bus a sauté et qu’il y a quinze morts ; point final. L’autre jour, je suis passé à la pharmacie et la pharmacienne me disait que les clients défilent, depuis le 13 novembre, pour prendre des calmants. Les gens se demandent ce qui va se passer ; ils ont peur. Les médias nous pourrissent la vie avec leur audimat. Ils rendent service à Daech ; ils font leur propagande : si je relaie six fois un crime de guerre de l’ennemi, je lui rends cinq fois service. C’est la société du spectacle. C’est minable. Mais, non, contrairement à ce que raconte Hollande, nous ne sommes pas en guerre : une guerre, ce serait comme ça tous les jours ; on est dans une situation conflictuelle. Le vieux Aron avait trouvé la seule formule intelligente qui soit, à propos du terrorisme : « Peut être considéré comme terroriste toute action dont l’impact psychologique dépasse de très loin les effets proprement physiques. ». Le tam-tam autour des 3 000 morts du 11 septembre ! Pendant des semaines ! J’enseignais à Singapour l’an passé et j’ai demandé à mes élèves quel était l’évènement le plus important de ces quinze dernières années : « Nine eleven ! » Ça ne va pas la tête ? C’est la Chine, partie de presque rien et devenue numéro 2 mondial !

Vous citez Aron, sur le terrorisme. Alain Gresh, du Monde diplomatique, avance que c’est une notion inopérante car elle recouvre absolument tout et son contraire. Comment pourriez-vous le définir ?

Aron a tout dit, mais je n’oublie pas que le terme « terreur » rentre dans l’Histoire comme terreur d’État. C’est 1793 et Robespierre. Le nazisme a été une terreur d’État, tout comme le stalinisme. La Turquie la pratique et, en face, le PKK mène une guérilla qui a recours à des méthodes à caractère terroriste. Daech, dit-on, est un mouvement « terroriste » ou « nihiliste» : c’est faux. Ce sont des révolutionnaires. Je parle ici en observateur froid, sans jugement de valeurs. Comment s’emparer du pouvoir ? Mao répond : il faut mobiliser les masses. Il faut des cadres qui se rendent dans les villages et expliquent les raisons et les détails de la lutte. Pourquoi, comment, qui est l’ennemi ? À travers un processus de persuasion/coercition, ils vont l’emporter. Ce n’est pas le contrôle du territoire qui compte : voilà des années que les talibans rendent la justice dans les villages afghans. C’est eux, l’État. En cas de différend avec un voisin, à cause d’une terre, on va voir le taliban, et il tranche. Daech n’est pas que le tas d’imbéciles que nous pensons : il y a des gens qui pensent. En Irak, ils dispensent de l’électricité, des soins sociaux, gèrent des écoles. Ils bourrent le crâne des plus jeunes, qui les voient puissants, armés, bien habillés, prestigieux. Même si on écrase Daech, tout ceci restera dans la tête de ces enfants. C’est un mouvement révolutionnaire qu’il ne faut pas sous-estimer. En Afrique noire, nous aurons, dans l’avenir proche, à faire face à d’autres situations de ce type : la population africaine est en train de doubler. Qui va leur trouver du travail et les instruire, alors que tout ça fait déjà défaut à l’heure qu’il est ? Il y aura une population très jeune, composée de beaucoup d’hommes, totalement désœuvrée et dans l’incapacité de franchir les frontières européennes par millions. L’islamisme sera la solution. Une arme et la possibilité de tuer de « l’autre ».

Aron a tout dit, mais je n’oublie pas que le terme « terreur » rentre dans l’Histoire comme terreur d’État. C’est 1793 et Robespierre. Le nazisme a été une terreur d’État, tout comme le stalinisme. La Turquie la pratique et, en face, le PKK mène une guérilla qui a recours à des méthodes à caractère terroriste. Daech, dit-on, est un mouvement « terroriste » ou « nihiliste» : c’est faux. Ce sont des révolutionnaires. Je parle ici en observateur froid, sans jugement de valeurs. Comment s’emparer du pouvoir ? Mao répond : il faut mobiliser les masses. Il faut des cadres qui se rendent dans les villages et expliquent les raisons et les détails de la lutte. Pourquoi, comment, qui est l’ennemi ? À travers un processus de persuasion/coercition, ils vont l’emporter. Ce n’est pas le contrôle du territoire qui compte : voilà des années que les talibans rendent la justice dans les villages afghans. C’est eux, l’État. En cas de différend avec un voisin, à cause d’une terre, on va voir le taliban, et il tranche. Daech n’est pas que le tas d’imbéciles que nous pensons : il y a des gens qui pensent. En Irak, ils dispensent de l’électricité, des soins sociaux, gèrent des écoles. Ils bourrent le crâne des plus jeunes, qui les voient puissants, armés, bien habillés, prestigieux. Même si on écrase Daech, tout ceci restera dans la tête de ces enfants. C’est un mouvement révolutionnaire qu’il ne faut pas sous-estimer. En Afrique noire, nous aurons, dans l’avenir proche, à faire face à d’autres situations de ce type : la population africaine est en train de doubler. Qui va leur trouver du travail et les instruire, alors que tout ça fait déjà défaut à l’heure qu’il est ? Il y aura une population très jeune, composée de beaucoup d’hommes, totalement désœuvrée et dans l’incapacité de franchir les frontières européennes par millions. L’islamisme sera la solution. Une arme et la possibilité de tuer de « l’autre ».

Dans votre Histoire du terrorisme, vous expliquez que le terrorisme islamiste n’aura, avec le recul, pas plus d’incidence sur l’Histoire que les attentats anarchistes du XIXe siècle. Pourquoi tant de gens redoutent-ils une guerre mondiale ou voient-ils dans tout ceci une catastrophe inédite ?

Parce qu’on est dans l’inflation verbale. Il faut en finir avec notre époque de l’adjectif. Je n’ai pas besoin de dire que c’est « ignoble », ce qu’ils font. Trouvez-vous normal que le président de la République se déplace et déclare que la France est en deuil suite à l’accident d’un autobus, qui a fait 43 victimes ? Où est-on ? Et le Bataclan, c’est Verdun ? On est devenus d’un mou… On est dans la victimisation permanente. Nous n’avons plus aucun sens commun.

L’idée que des opérations de guerre puissent avoir lieu sur notre sol a traumatisé plus d’une personne de notre génération. Comme si « la guerre » était quelque chose de lointain, qui ne nous concernait pas…

« Même si on écrase Daech, tout ceci restera dans la tête de ces enfants. C’est un mouvement révolutionnaire qu’il ne faut pas sous-estimer. »

En 1961, durant la guerre d’Algérie, nous étions dans une situation qui frisait la guerre civile. C’était une partie à trois : l’OAS, qui voulait assassiner de Gaulle (ils l’ont raté deux fois), les barbouzes gaullistes et le FLN. Il y avait des parpaings élevés à hauteur d’homme devant les commissariats. Ça n’a pas empêché les gens d’aller en boîtes de nuit et de s’amuser. Trente ans plus tard, durant la guerre du Golfe, il n’y avait personne dans les rues. Des gens achetaient de l’huile et du riz pour faire des réserves. En France ! En l’espace de trente ans, les gens se sont ramollis. Ils ont peur. Mes compatriotes, dans l’ensemble, ont peur de tout. La tragédie ne se passe pas qu’à la télévision, chez les autres.

Et que pensez-vous du fameux « choc des civilisations » ?

Il a déjà eu lieu. Au XIXe siècle, lors de l’irruption brutale de l’Europe dans le monde afro-asiatique.

Vous avez fait savoir que vous aviez la plupart du temps éprouvé de l’empathie pour les minoritaires et les maquisards que vous suiviez, mais jamais pour les combattants islamistes. Pourquoi ?

Je les ai connus en Afghanistan : ça n’a pas accroché, d’un côté comme de l’autre. Les hommes de Gulbuddin Hekmatyar étaient odieux. Un mouvement qui aspire à l’émancipation et à la liberté, bien sûr ; mais un mouvement qui veut imposer sa loi à tous les autres, je ne vois pas au nom de quoi j’irais leur prêter main forte.

Le socialisme révolutionnaire armé n’était pas tendre non plus, et vous y avez cru.

«Je n’ai pas le goût des appareils. J’aime bien penser librement, et j’aime le terrain.»

On y a cru. On pensait que c’était une avancée. Que la dictature d’une majorité sur une minorité serait un progrès. Il y a eu du monde, en effet, pour mourir au nom du marxisme-léninisme. Il faut des temps d’apprentissage, et je ne prétends pas toujours avoir eu raison. Il faut se déniaiser. Prenez le Rojava, en Syrie. Je viens de passer une dizaine de jours avec eux. Ils expliquent qu’ils fonctionnent de façon totalement démocratique, que les hommes et les femmes sont égaux et que les minorités sont protégées. Si c’était la première fois que je l’entendais, bien sûr que je serais très enthousiaste. Mais j’ai déjà entendu ça aux côtés du Front populaire de libération de l’Érythrée, avec les Tigres Tamoul et dans leSentier lumineux, au Pérou. Je sais par expérience que ce type de discipline conduit, en général, à un État de type totalitaire. Oui, les hommes et les femmes sont égaux au Rojava, mais sous la forme d’un couvent militarisé. Il en va de même pour les « fronts » : en Algérie comme au Viêt Nam, c’est très bien au début, puis toutes les petites franges qui le constituent sont écrasées, une fois le Front parvenu au pouvoir. C’est comme ça. En attendant, les Kurdes du YPG se battent bien, et ce sont nos alliés.

On y a cru. On pensait que c’était une avancée. Que la dictature d’une majorité sur une minorité serait un progrès. Il y a eu du monde, en effet, pour mourir au nom du marxisme-léninisme. Il faut des temps d’apprentissage, et je ne prétends pas toujours avoir eu raison. Il faut se déniaiser. Prenez le Rojava, en Syrie. Je viens de passer une dizaine de jours avec eux. Ils expliquent qu’ils fonctionnent de façon totalement démocratique, que les hommes et les femmes sont égaux et que les minorités sont protégées. Si c’était la première fois que je l’entendais, bien sûr que je serais très enthousiaste. Mais j’ai déjà entendu ça aux côtés du Front populaire de libération de l’Érythrée, avec les Tigres Tamoul et dans leSentier lumineux, au Pérou. Je sais par expérience que ce type de discipline conduit, en général, à un État de type totalitaire. Oui, les hommes et les femmes sont égaux au Rojava, mais sous la forme d’un couvent militarisé. Il en va de même pour les « fronts » : en Algérie comme au Viêt Nam, c’est très bien au début, puis toutes les petites franges qui le constituent sont écrasées, une fois le Front parvenu au pouvoir. C’est comme ça. En attendant, les Kurdes du YPG se battent bien, et ce sont nos alliés.

D’où votre volonté de marginalité, présente dans vos écrits, de « cavalier seul », de « franc-tireur ». D’où votre refus d’être au Parti communiste, dans votre jeunesse.

Oui. Je n’ai pas le goût des appareils. J’aime bien penser librement et j’aime le terrain.

Vous portez un regard très critique sur Mai 68. Sur quels points, notamment ?

C’était un mouvement multiforme, avec des agendas totalement contraires. Politiquement, on militait pour ce que Prague rejetait à la même époque. On rêvait d’un « socialisme à visage humain » quand les autres avaient déjà donné ! Les trotskystes, c’était « radio nostalgie » ; les maoïstes, c’était « raconte-moi une histoire formidable : jusqu’à quel point va-t-on bâtir l’utopie ? ». Au-delà de ce qu’il y a eu de sympathique (la libération sexuelle, notamment), j’ai beaucoup de mal avec ce qui a accompagné ce moment : en faire le moins possible, « s’éclater »… Se saouler à la bière et prendre quelques « tafs », c’est ça, la vie ? Le monde est vaste… Cherche, comprends. C’était un mouvement décevant – Castoriadis, Edgar Morin et Claude Lefort en ont bien parlé. Rien de grand n’a été fait depuis ; rien de grand n’est sorti de cette « génération 68 ». J’aime assez l’esprit protestant : on manque de rigueur éthique. Qu’un type comme Sarkozy puisse oser se représenter, c’est effarant – dans n’importe quel pays protestant, on le sortirait. Tout juste si on ne continue pas d’admirer Bernard Tapie ! Nous sommes des enfants gâtés. Il y aura des émeutes dans les prochaines années. La peur va dominer ; les déchirements communautaires vont s’accentuer au quotidien – à partir d’un incident, avec quelques morts qui seront instrumentalisés par ceux qui souhaitent activement creuser un fossé social et religieux.

Vous dénoncez souvent l’idéologie dans vos livres, mais l’idéologie ne permet-elle pas, dans une certaine mesure, de structurer une pensée et de tenir tête au cynisme, au à-quoi-bon ?

« Qu’un type comme Sarkozy puisse oser se représenter, c’est effarant – dans n’importe quel pays protestant, on le sortirait. »

Si, c’est indispensable. Je vois très bien ce que l’idéologie transporte comme mythologies mais j’admets qu’on ne peut pas faire sans. Qui, autrement, peut tenir pour un principe, une idée ? Qui peut décréter qu’il ne cédera jamais, sans ce moteur, sans y croire ?

Vous êtes nostalgique de cette époque, celle du socialisme international ?

C’est fini ; c’est une page tournée. C’est comme l’amour qu’on a porté à une femme : on continue d’avoir de la tendresse pour elle mais on sait que cette passion-là est finie.

Vous pointez une sorte de paradoxe : nous sommes saturés d’informations tout en manquant cruellement d’analyses. Il y a, dites-vous, deux éléments clés pour tout comprendre : la mémoire collective et le passé. Comment résister au zapping, au tout-présent ?

C’est difficile… Parmi mes élèves, je vois ceux qui avalent et ceux qui pensent avec esprit critique. J’essaie de développer cette pensée chez eux. Avec des choses simples, a priori : un État démocratique est-il démocratique à l’extérieur de ses frontières ? Est-ce que ce ne sont pas ses intérêts qui priment davantage que ses principes ? Pourquoi parlent-ils de « morale » ? Les États sont des monstres froids. Nous n’avons que le plaisir amer de n’être pas dupes. Mais il ne faut pas se faire d’illusions : l’esprit critique sera toujours le fait d’une minorité. Il faut travailler, lire, connaître les traditions. Quand les Américains débarquent en Irak ou en Afghanistan, ça se solde toujours par des échecs politiques ; pourquoi ? On ne peut pas prétendre se battre pour la liberté d’un peuple dont on ne connaît ni les traditions, ni la culture, et dont on soutient un gouvernement corrompu et impopulaire. C’est simple, non ? Robert McNamara, l’un des architectes de la guerre du Viêt Nam, a déclaré en 1995 qu’il ne savait rien de ce pays, avant d’ajouter qu’il a sans doute eu tort de n’en connaitre ni la culture, ni les traditions. Il lui aurait fallu lire Bernard B. Fall, qui est mort en marchant sur une mine tandis qu’il enquêtait sur place – c’est-à-dire en faisant son travail. Fall avait compris que les combattants vietnamiens n’étaient pas des « bandits », mais des communistes et des nationalistes qui se battaient, avec le soutien des populations rurales, contre un gouvernement impopulaire corrompu et tenu à bout de bras par des étrangers. Si on ne sait pas ça, on perd son temps.

Vous lisez la presse ?

« On se paie notre tête ! Ce dont je me méfie le plus, au fond, c’est la propagande de notre camp. »

Peu. Je la lis surtout en anglais. Nous nous sommes provincialisés : la France ne couvre presque plus, par exemple, ce qui se passe entre l’Inde et le Japon. La presse française est européo-africaine – notre limite extrême, c’est l’Iran. Je regarde parfois Le Monde et je suis abonné à The Economist – c’est un journal de droite, mais il est bien ficelé : ils n’ont pas perdu le sens des rapports de force, qu’on soit d’accord ou non. Même s’ils se fichent de nous en décrivant Jabhat al-Nosra comme une « opposition force » selon la presse anglo-saxonne : ce groupe serait devenu halal, après avoir été haram, depuis que Daech est arrivé ! On se paie notre tête ! Ce dont je me méfie le plus, au fond, c’est la propagande de notre camp. Je préfère les livres. Et quelques revues – comme Conflits : c’est une très bonne revue de stratégie ; c’est froid, factuel.

Peu. Je la lis surtout en anglais. Nous nous sommes provincialisés : la France ne couvre presque plus, par exemple, ce qui se passe entre l’Inde et le Japon. La presse française est européo-africaine – notre limite extrême, c’est l’Iran. Je regarde parfois Le Monde et je suis abonné à The Economist – c’est un journal de droite, mais il est bien ficelé : ils n’ont pas perdu le sens des rapports de force, qu’on soit d’accord ou non. Même s’ils se fichent de nous en décrivant Jabhat al-Nosra comme une « opposition force » selon la presse anglo-saxonne : ce groupe serait devenu halal, après avoir été haram, depuis que Daech est arrivé ! On se paie notre tête ! Ce dont je me méfie le plus, au fond, c’est la propagande de notre camp. Je préfère les livres. Et quelques revues – comme Conflits : c’est une très bonne revue de stratégie ; c’est froid, factuel.

Les livres, justement. Vous décrivez, dans Le Regard du singe, le livre comme un objet « sacré ». Quelle évolution avez-vous pu noter, au fil de votre vie, quant à sa place dans la société ?

Contrairement à une idée répandue, il n’y a jamais eu beaucoup de lecteurs. J’avais connu André Bay, qui dirigeait une collection chez Stock et avait été à la revue NRF dans les années 1930. Il m’avait dit qu’ils la vendaient à 2 000 exemplaires ! La revue la plus prestigieuse de l’époque ! Avec Gide, Malraux, Claudel… On a toujours ces 2 000 lecteurs pointus. Ce que je vais dire n’est pas original, mais l’apparition, chez les jeunes, des smartphones et des tablettes a fait chuter la lecture. J’ai demandé à un jeune les raisons pour lesquelles il ne lisait pas ; sa réponse : « Ça prend trop de temps. » Sans commentaire. Je lis quatre à six livres par semaine. Je m’ennuie, sans. J’étais coincé à l’aéroport d’Istanbul il n’y a pas très longtemps : douze heures d’attente. J’ai acheté deux livres et j’ai écrit un poème. Le temps mort est vivant, ainsi. Pendant que je donne des cours, des élèves sortent subrepticement leur téléphone ! Je leur demande s’ils sont amoureux : « Non ? C’était pourtant ta seule excuse ! » (rires) Il faudrait les confisquer. À un autre, j’ai demandé : « C’est qui, le maître, ton téléphone ou toi ? » Il ne savait pas… (rires) On a baissé, côté esprit critique : on est dans une époque où on ne juge pas du propos mais de l’opinion politique de celui qui le porte : ce n’est pas juste ou faux, c’est bien ou mal en fonction de l’idéologie. À part sur quelques sujets fondamentaux, je ne m’occupe plus de ces clivages pour penser. Entre démocrates et républicains, c’est blanc bonnet et bonnet blanc. Un professeur d’histoire formidable m’avait dit, élève, une chose qui m’avait marqué: « Rappelez-vous, Chaliand, que la proportion des médiocres dans les élites est la même qu’ailleurs. »

Vous vous présentez volontiers comme un « aventureux ». Un jour, un journaliste a demandé à Régis Debray s’il se définissait ainsi, s’il était parti en Bolivie et à Cuba par goût de l’aventure : il a reçu le mot comme une offense. Il opposait le révolutionnaire à l’aventurier.

« Il faut savoir ce qu’est la tragédie pour en parler : ce qu’elle contient de sang, de chair, de souffrances, de capacité à endurer… »

L’aventurier, dans les milieux bourgeois, signifie que la personne n’est pas très recommandable. Un peu filou, pas fiable. L’aventurier, c’est celui qui accepte l’aventure et ses risques – le contraire de l’esprit de sécurité. J’aime mettre ma vie en jeu (mais pas bêtement) ; je n’aime pas les gens pour qui « la violence » n’est qu’un concept. Il faut savoir ce qu’est la tragédie pour en parler : ce qu’elle contient de sang, de chair, de souffrances, de capacité à endurer…

L’aventurier, dans les milieux bourgeois, signifie que la personne n’est pas très recommandable. Un peu filou, pas fiable. L’aventurier, c’est celui qui accepte l’aventure et ses risques – le contraire de l’esprit de sécurité. J’aime mettre ma vie en jeu (mais pas bêtement) ; je n’aime pas les gens pour qui « la violence » n’est qu’un concept. Il faut savoir ce qu’est la tragédie pour en parler : ce qu’elle contient de sang, de chair, de souffrances, de capacité à endurer…

… Ce que vous appelez « le savoir de la peau ».

C’est ça. C’est irremplaçable.

Vous parlez des milieux bourgeois ; mais l’aventurier est mal vu, aussi, dans les milieux politiques radicaux : on peut le considérer comme un mercenaire sans foi ni loi.

Il fait électron libre. Pas tenu par « la cause ». Pas assez « militant ». Eh bien, tant pis ! Les militants sont toujours déçus, alors que l’aventure ne déçoit jamais. Voyez George Orwell : il a été militant et aventureux dans sa vie ; il est rentré déçu d’Espagne, puis son plaisir, comme écrivain, fut d’être lucide. Dire la réalité. J’aime beaucoup ses écrits politiques.

Vous avez lu Nietzsche et vous évoquez souvent le caractère « tragique » de l’existence. À quel moment la lucidité tragique devient-elle un fatalisme ? À quel moment le « réalisme » bascule-t-il dans l’acceptation du cours des choses ?

Le fatalisme, c’est n’être responsable de rien. Tout serait tracé d’avance. C’est arrivé car « ça » devait arriver – au Moyen-Orient, je le vois souvent, et Dieu expliquerait tout. Le tragique n’empêche pas le libre arbitre. On doit pouvoir diriger sa vie comme faire se peut – même si nous n’avons pas prise sur tout.

Vous êtes ami avec l’écrivain et marin Patrice Franceschi – vous avez même écrit plusieurs livres ensemble. Arrêtez-nous si nous nous trompons : tout en maintenant l’impératif de lucidité, Franceschi paraît moins sombre que vous, plus idéaliste…

«On ne fait que patauger dans les caillots de l’Histoire. Tout n’est que bain de sang. Notre monde est atroce.»

Ça doit être les vingt ans qui nous séparent ! La vie est tragique, c’est net. Vous le savez peut-être : à la fin, elle finit mal. (rires) On ne veut plus le voir. L’Occident ne veut plus mourir. Voilà – on y revient – pourquoi tout le monde a peur de tout dans notre société ! Un jihadiste, c’est quoi ? Un gars entre 18 et 35 ans. Un jihadiste de 50 ans, ça n’existe pas : il est patron. Ce sont les enfants-soldats les pires : ils se croient immortels et tirent sur tout ce qui bouge. Les plus âgés se demandent s’ils ne pourront pas se servir des prisonniers ou en tirer de l’argent. La jeunesse compte beaucoup pour comprendre Daech… On ne fait que patauger dans les caillots de l’Histoire. Tout n’est que bain de sang. Notre monde est atroce. Je ne retiens qu’une seule chose, au fond : il ne faut jamais être vaincus. Tout le reste, c’est de la littérature – et nous l’oublions, en France. Le vainqueur, si tu es marié, va violer ta femme devant toi, et si tu protestes, il va égorger ton enfant. Le vainqueur, qui n’était rien et répétait « oui, chef » il y a peu, devient Dieu avec une arme dans les mains. La seule chose qui limite la torture, c’est l’imagination des hommes. Sans cela, tout est possible, la pire des cruautés. J’ai connu des officiers qui ont vu des Croates énucléer des Serbes à la cuillère. Voilà, c’est comme ça. Disons que je suis un optimiste physiologique mais un pessimiste historique. C’est ma santé qui me sauve.

La poésie occupe une place importante dans votre vie. Ce qui peut surprendre certains, peut-être, avec l’image terre-à-terre et rugueuse que vous pouvez renvoyer et celle, plus intimiste et sensible, qu’incarne souvent la poésie.

J’ai écrit trois ou quatre livres importants, politiquement. L’Atlas stratégique était une grande nouveauté, en 1983 : aujourd’hui, tout le monde en fait. Personne n’a fait mieux, depuis, que l’Anthologie mondiale de la stratégie que j’avais publiée. En 1976, avec Mythes révolutionnaires du tiers monde, j’ai été un des premiers à dire de l’intérieur que le « tiers-mondisme » ne marcherait pas comme prévu et qu’il ne suffit pas de mener une guerre juste pour la gagner. J’ai écrit Mémoire de ma mémoire, en prose poétique, sur ma famille et le génocide des Arméniens – mais sans esprit victimaire ! Je ne le supporte pas. Ça a été lancé après ce qui est arrivé d’atroce à la communauté juive et, ensuite, tout le monde s’est précipité pour réclamer son dû victimaire. C’est à qui sera le plus une victime, maintenant ! Tu te présentes comme une victime (il mime une poignée de main) et on te répond : « Ah oui ? C’est très bien ! » Il n’y a rien de pire. Mais la poésie, c’est ce qu’il y a de plus formidable. Je peux vous en lire un bout. (Il se lève et cherche les derniers poèmes qu’il a écrits : il en lit deux, l’un sur la condition des femmes dans les sociétés traditionnelles, l’autre sur l’esprit de vengeance… « Chaque aurore ramène le même labeur sans joie : puiser l’eau, chercher du bois, cuire, tisser, élever les enfants qui survivent, travailler la terre / Dans un temps immémorial et comme arrêté que les jours et les nuits ne peuvent mesurer »… « On tue et on se tue pour elles à cause de leurs ventres et de leurs yeux »… « Elles enfantaient jusqu’à l’usure et la mort, mais on les voulait à jamais prisonnières »…) En dehors de quelques livres – Guerre du Péloponnèse de Thucydide, La Muqaddima d’Ibn Khaldounou De la démocratie en Amérique de Toqueville –, la seule chose qui reste, c’est la littérature. Homère, Madame Bovary, Anna Karénine ou Richard II de Shakespeare, ça dépasse toutes les analyses politiques. L’œuvre d’art dépasse tout – sauf le génie, comme Aristote ou Kautilya…

Quand on se penchera sur votre œuvre, plus tard, il faudra donc considérer vos analyses géostratégiques et vos poèmes comme un tout ?

Oui.

Finissons sur une dernière question qui en comprend trois : nous vous donnons deux noms et vous nous dites lequel vous tient le plus à cœur…

… Je vous coupe. Dans un journal américain, on avait proposé deux portraits anonymes : un dirigeant qui ne fume pas, qui aime les animaux et est monogame ; un autre, connu pour être coureur, qui fume beaucoup et se saoule comme jamais. Avec comme question : « Lequel préférez-vous ? » Les gens ont répondu le premier, l’écolo… Donc Hitler plutôt que Churchill ! (rires)

Vous allez voir, ça fait sens avec votre parcours. Yasser Arafat ou Georges Habache ?

« Pourquoi le capitalisme fonctionne ? Car il dit aux gens de s’enrichir et de consommer le plus possible : ça plaît à l’espèce humaine. »

Habache. C’était un homme qui ne maniait pas la duplicité du politicien. J’ai rencontré Arafat à trois reprises et je n’ai jamais eu la moindre sympathie pour lui. Habache était authentique et courageux. Arafat était un tacticien malin ; Habache un honnête homme, sans génie mais au service d’une cause – même s’il s’est trompé : il a contribué à couper la résistance palestinienne de sa base, qui était la Jordanie.

Amílcar Cabral ou Ernesto Guevara ?

Cabral, de loin. Guevara était une belle figure mais un homme particulièrement autoritaire. À Alger, j’avais demandé à son entourage, lorsqu’il était de passage, comment ils le trouvaient. Réponse : « Implacable. » À Cuba, comme ministre de l’Économie, il estimait que la morale révolutionnaire suffisait. Non. Pourquoi le capitalisme fonctionne ? Car il dit aux gens de s’enrichir et de consommer le plus possible : ça plaît à l’espèce humaine. Guevara était un idéologue et un mauvais stratège : sa théorie du foco, que j’avais critiquée à l’époque, conduisait nécessairement au fiasco. Mais il avait pour lui un grand courage et le fait d’être prêt à mourir – il a transformé son échec en victoire, c’est-à-dire en mythe. Cabral n’était pas un homme aux gestes spectaculaires, même s’il était parvenu à faire reconnaître l’indépendance de son pays avant de l’avoir arrachée. Dommage qu’il ait été assassiné… Il avait le sens des rapports de force, l’intelligence, l’ouverture ; il était poète. Il avait beaucoup de qualités.

Blaise Cendrars ou Vladimir Maïakovski ?

(Il sourit puis marque un long silence.) J’ai connu le grand amour de Maïakovski, Lili Brik, en 1976. Nous étions dans une datcha. Elle avait une grâce d’oiseau. Elle ne l’avait pas oublié. Un homme qu’on n’oublie pas près de cinquante ans après sa mort, ce n’est pas rien : ça compte. Les histoires d’amour inoubliablement vôtres… J’aime certains des poèmes de Maïakovski, même s’il utilise un peu trop de cuivres à mon goût – un peu comme Saint-John Perse. Il a cru à la révolution, sincèrement, mais il a compris qu’il y avait maldonne. Il a écrit dans son ultime poème : « La barque de l’amour s’est brisée contre la vie courante. » Voilà un homme qui avait du savoir-vivre… et du savoir-mourir. La belle mort est un art perdu, dans nos sociétés. On ne sait plus se suicider lorsque l’affaire est close. En ça, Maïakovski me plaît. Cendrars, c’était un type formidable pour l’adolescent que j’ai été. Plein d’énergie. Ce n’est pas un grand écrivain mais il a écrit un très grand poème, « La Prose du Transsibérien ». « En ce temps-là, j’étais en mon adolescence / J’avais à peine seize ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance / J’étais à 16.000 lieues du lieu de ma naissance / J’étais à Moscou dans la ville des mille et trois clochers et des sept gares / Et je n’avais pas assez des sept gares et des mille et trois tours » C’est très beau. Je lui garde toute ma tendresse. Et même s’il a un peu fabulé, il donne le goût du large.

Par Stéphane Burlot, pour Ballast

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Des officiels israéliens ont dit également préférer l’État islamique (Daech) à l’Iran. Évidemment, le terrorisme islamiste supervisé par les services spéciaux israéliens, anglo-saxons, français, ne s’arrête pas aux frontières du Proche-Orient : le suivi des filières est assuré jusqu’en Europe et en Amérique, où ces services spéciaux sont carrément chez eux, dans une perspective de stratégie de la tension, en référence au réseau Gladio de l’OTAN. À la fin, pour des raisons d’efficacité, les attentats en Occident sont réalisés par les services occidentaux eux-mêmes, mais attribués dans la narration officielle médiatique aux individus qui ont effectivement fréquenté des groupes activistes et possèdent donc le bon parcours biographique, ce qui en fait des coupables idéaux. Un principe de l’attentat sous faux drapeau : pour écrire une « légende », c’est-à-dire un faux CV dans le jargon du renseignement, il faut un minimum de vraisemblance. Le terrorisme d’État est aujourd’hui le principal bras armé de ce conflit triangulé généralisé.

Des officiels israéliens ont dit également préférer l’État islamique (Daech) à l’Iran. Évidemment, le terrorisme islamiste supervisé par les services spéciaux israéliens, anglo-saxons, français, ne s’arrête pas aux frontières du Proche-Orient : le suivi des filières est assuré jusqu’en Europe et en Amérique, où ces services spéciaux sont carrément chez eux, dans une perspective de stratégie de la tension, en référence au réseau Gladio de l’OTAN. À la fin, pour des raisons d’efficacité, les attentats en Occident sont réalisés par les services occidentaux eux-mêmes, mais attribués dans la narration officielle médiatique aux individus qui ont effectivement fréquenté des groupes activistes et possèdent donc le bon parcours biographique, ce qui en fait des coupables idéaux. Un principe de l’attentat sous faux drapeau : pour écrire une « légende », c’est-à-dire un faux CV dans le jargon du renseignement, il faut un minimum de vraisemblance. Le terrorisme d’État est aujourd’hui le principal bras armé de ce conflit triangulé généralisé.

Hofbauer argues that the “enemy image paradigm dominates the reception of Russia, Russians, and Russian politics throughout the centuries, although short periods of a positive image existed in between”, but also that the current “demonisation of Russia by the West is a reaction to the Kremlin’s policy to consolidate the state and pursue a sovereign foreign policy”.

Hofbauer argues that the “enemy image paradigm dominates the reception of Russia, Russians, and Russian politics throughout the centuries, although short periods of a positive image existed in between”, but also that the current “demonisation of Russia by the West is a reaction to the Kremlin’s policy to consolidate the state and pursue a sovereign foreign policy”.

Breizh-info.com :

Breizh-info.com : Breizh-info.com :

Breizh-info.com :  Au XIXe siècle, on a beaucoup critiqué l’Église pour son attachement aux régimes monarchiques, sa condamnation de la liberté de conscience, de la souveraineté du peuple, du libéralisme et de théories philosophiques telles que le naturalisme ou le rationalisme. L’Église n’était pas dans son rôle, mais elle ne l’est pas davantage quand le pape prétend aujourd’hui, au nom des droits de l’homme, interdire aux nations européennes tout contrôle des flux migratoires. Le pape se comporte en théocrate quand il dicte aux pays européens un sans-frontiérisme qui les condamne à mort.

Au XIXe siècle, on a beaucoup critiqué l’Église pour son attachement aux régimes monarchiques, sa condamnation de la liberté de conscience, de la souveraineté du peuple, du libéralisme et de théories philosophiques telles que le naturalisme ou le rationalisme. L’Église n’était pas dans son rôle, mais elle ne l’est pas davantage quand le pape prétend aujourd’hui, au nom des droits de l’homme, interdire aux nations européennes tout contrôle des flux migratoires. Le pape se comporte en théocrate quand il dicte aux pays européens un sans-frontiérisme qui les condamne à mort.

Jean-Yves Pranchère : L’initiative est venue de Justine Lacroix, qui s’est engagée il y a six ans dans le projet d’une étude des résistances contemporaines aux droits de l’homme ; elle en a exposé les attendus dans deux articles programmatiques,

Jean-Yves Pranchère : L’initiative est venue de Justine Lacroix, qui s’est engagée il y a six ans dans le projet d’une étude des résistances contemporaines aux droits de l’homme ; elle en a exposé les attendus dans deux articles programmatiques,

Ingrid Riocreux est agrégée de lettres modernes et docteur de l’université Paris 4 Sorbonne dont elle est actuellement chercheur associé. Dans son ouvrage “La langue des médias”, elle observe et analyse le parler journalistique qui ne cesse de reproduire des tournures de phrases et des termes qui impliquent un jugement éthique sur les évènements. Pour l’auteur, “on passe de la destruction de la langue à la fabrication du consentement”. Ingrid Riocreux relève la faiblesse de la compétence linguistique chez les journalistes, leur volonté d’utiliser des “mots valises” ou des expressions convenues comme le mot “dérapage” ou “phobie”. L’auteur dénonce la dérive du journalisme qui assure de plus en plus nettement une fonction d’évaluation morale :”l’inquisiteur et le journaliste sont, chacun dans des sociétés différentes, des gardiens de l’ordre”. Ce livre est conçu comme un manuel de réception intelligente à l’usage des téléspectateurs exposés aux media classiques d’information et qui se tournent, de plus en plus nombreux, vers la réinformation.

Ingrid Riocreux est agrégée de lettres modernes et docteur de l’université Paris 4 Sorbonne dont elle est actuellement chercheur associé. Dans son ouvrage “La langue des médias”, elle observe et analyse le parler journalistique qui ne cesse de reproduire des tournures de phrases et des termes qui impliquent un jugement éthique sur les évènements. Pour l’auteur, “on passe de la destruction de la langue à la fabrication du consentement”. Ingrid Riocreux relève la faiblesse de la compétence linguistique chez les journalistes, leur volonté d’utiliser des “mots valises” ou des expressions convenues comme le mot “dérapage” ou “phobie”. L’auteur dénonce la dérive du journalisme qui assure de plus en plus nettement une fonction d’évaluation morale :”l’inquisiteur et le journaliste sont, chacun dans des sociétés différentes, des gardiens de l’ordre”. Ce livre est conçu comme un manuel de réception intelligente à l’usage des téléspectateurs exposés aux media classiques d’information et qui se tournent, de plus en plus nombreux, vers la réinformation.

V. L. :

V. L. :  V. L. :

V. L. :  V. L. :

V. L. :  V. L. :

V. L. :  V. L. :

V. L. :

Mouffe: I think that criticizing an agonistic perspective for not being critical enough of capitalism is basically a difference of strategy and again this is where the strategy of ‘engagement with’ or, using a term of Gramsci - ‘a war of position’ - is what is the one I propose. I imagine that the person that you have in mind is Slavoj Žižek because he's the one who is criticising the agonistic approach for being a liberal one. But his position is a rhetorical revolutionary one which does not propose any strategy. We want the end of capitalism, sure, but how are we going to do it, with whom? It's very rhetorical to say: the end of capitalism. I think the question is to engage with existing institutions, and this requires a long process. Some people still would say we need a revolution like the Soviet revolution. If we are to learn something from the experience, the tragic experience of really existing socialism, is precisely that this strategy of making a complete new start doesn’t work. You can't just end a society in one move and start from scratch - it’s not possible. It’s only possible by using terror. ‘A war of position’ is better strategy; we need to target specific institutions in order to transform them. For me at the moment the most important task is to end the hegemony of neoliberalism and of financial capitalism. Of course that's not going to be the end of capitalism. The aim is to create a society that will not be submitted to the logic of the market. They might still remain some sectors which are going to be organised by capitalists but the main society will not be one in which the market controls everything. But that cannot be done one day. There are of course proposals in the line of Hardt and Negri who believe that the development of the self-organisation of the multitude is going to make capitalism completely irrelevant. They accept that it is going to be a process and they do not advocate any kind of Jacobin form of revolution but they believe that the state will disappear and I don't believe that. Some of those experiences of new forms of living are important but they are not enough. The power of capitalism is not going to disappear because we have a multitude of self-organizing outside the existing institutions. We need to engage with those institutions in order to transform them profoundly. I saw a few years ago a film called Was tun? (What is to be done). It was about the anti-globalization movement and the role of Hardt and Negri’s strategy. At the end of the film they asked them “what should we do?” And Negri answered “wait and be patient” and Hart answered “follow your desire.” That’s their strategy. They believe that there is some kind of law of history that is necessarily going to lead to ‘absolute democracy’. It's very similar to the traditional Marxist view that capitalism is its own gravedigger but I don't think that's the case. Capitalism is not going to disappear simply by us being patient and waiting, we need to engage with it, and that is the strategy of agonistic engagement. It's not a total revolution, that’s not possible, it's ‘a war of position’ in order to transform the existing institutions.

Mouffe: I think that criticizing an agonistic perspective for not being critical enough of capitalism is basically a difference of strategy and again this is where the strategy of ‘engagement with’ or, using a term of Gramsci - ‘a war of position’ - is what is the one I propose. I imagine that the person that you have in mind is Slavoj Žižek because he's the one who is criticising the agonistic approach for being a liberal one. But his position is a rhetorical revolutionary one which does not propose any strategy. We want the end of capitalism, sure, but how are we going to do it, with whom? It's very rhetorical to say: the end of capitalism. I think the question is to engage with existing institutions, and this requires a long process. Some people still would say we need a revolution like the Soviet revolution. If we are to learn something from the experience, the tragic experience of really existing socialism, is precisely that this strategy of making a complete new start doesn’t work. You can't just end a society in one move and start from scratch - it’s not possible. It’s only possible by using terror. ‘A war of position’ is better strategy; we need to target specific institutions in order to transform them. For me at the moment the most important task is to end the hegemony of neoliberalism and of financial capitalism. Of course that's not going to be the end of capitalism. The aim is to create a society that will not be submitted to the logic of the market. They might still remain some sectors which are going to be organised by capitalists but the main society will not be one in which the market controls everything. But that cannot be done one day. There are of course proposals in the line of Hardt and Negri who believe that the development of the self-organisation of the multitude is going to make capitalism completely irrelevant. They accept that it is going to be a process and they do not advocate any kind of Jacobin form of revolution but they believe that the state will disappear and I don't believe that. Some of those experiences of new forms of living are important but they are not enough. The power of capitalism is not going to disappear because we have a multitude of self-organizing outside the existing institutions. We need to engage with those institutions in order to transform them profoundly. I saw a few years ago a film called Was tun? (What is to be done). It was about the anti-globalization movement and the role of Hardt and Negri’s strategy. At the end of the film they asked them “what should we do?” And Negri answered “wait and be patient” and Hart answered “follow your desire.” That’s their strategy. They believe that there is some kind of law of history that is necessarily going to lead to ‘absolute democracy’. It's very similar to the traditional Marxist view that capitalism is its own gravedigger but I don't think that's the case. Capitalism is not going to disappear simply by us being patient and waiting, we need to engage with it, and that is the strategy of agonistic engagement. It's not a total revolution, that’s not possible, it's ‘a war of position’ in order to transform the existing institutions.

En France, vieux pays jacobin qui a fait la révolution, le multiculturalisme reste contesté malgré la conversion de la majorité de nos élites …

En France, vieux pays jacobin qui a fait la révolution, le multiculturalisme reste contesté malgré la conversion de la majorité de nos élites … Depuis les attentats de janvier 2015, le débat autour de l'islam divise profondément la France. Cette question est-elle aussi centrale en Amérique du Nord? Pourquoi?

Depuis les attentats de janvier 2015, le débat autour de l'islam divise profondément la France. Cette question est-elle aussi centrale en Amérique du Nord? Pourquoi?

On peut bien sûr me rétorquer : « Attention ! Les gens ne se laisseront pas faire ! ». Mais que feront-ils ? On peut imaginer qu’ils émigreront sous d’autres cieux. Cependant, il faut savoir que l’émigrant est un type particulier d’humain, comme l’étaient par exemple mes parents, personnes de nature aventureuse. Or la plupart des Allemands contemporains ne sont pas des types d’aventuriers. Ils veulent faire tranquillement leur boulot, élever leurs enfants et partir en vacances.

On peut bien sûr me rétorquer : « Attention ! Les gens ne se laisseront pas faire ! ». Mais que feront-ils ? On peut imaginer qu’ils émigreront sous d’autres cieux. Cependant, il faut savoir que l’émigrant est un type particulier d’humain, comme l’étaient par exemple mes parents, personnes de nature aventureuse. Or la plupart des Allemands contemporains ne sont pas des types d’aventuriers. Ils veulent faire tranquillement leur boulot, élever leurs enfants et partir en vacances.

Exactement. Je vois dans le populisme, du moins dans celui qui est exprimé par le peuple, une réaction face à sa propre décomposition sociale. Nous courons aujourd’hui vers l’abîme et le peuple, en bon animal politique, rue dans les brancards. C’est cet instinct de conservation désespéré que l’on nomme “populisme”. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’un peuple n’est pas uniquement un être politique ou un être social, c’est aussi une relation vivante entre les individus qui le composent. C’est une sociabilité qui naît de la similitude. Cette importance de la similitude comme condition de la sociabilité est aujourd’hui l’objet d’un refoulement collectif. On ne cherche plus à être semblable et à imiter, on veut être différent et inimitable.

Exactement. Je vois dans le populisme, du moins dans celui qui est exprimé par le peuple, une réaction face à sa propre décomposition sociale. Nous courons aujourd’hui vers l’abîme et le peuple, en bon animal politique, rue dans les brancards. C’est cet instinct de conservation désespéré que l’on nomme “populisme”. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’un peuple n’est pas uniquement un être politique ou un être social, c’est aussi une relation vivante entre les individus qui le composent. C’est une sociabilité qui naît de la similitude. Cette importance de la similitude comme condition de la sociabilité est aujourd’hui l’objet d’un refoulement collectif. On ne cherche plus à être semblable et à imiter, on veut être différent et inimitable.

Cette industrie artistique a aidé à comprendre (même si elle a parfois caricaturé ou recyclé) la beauté du monde ancien, tellurique et agricole qui allait disparaître. Le cinéma japonais est magnifique dans ce sens jusqu’au début des années soixante. Et donc l’objet de ce livre est de pousser la jeunesse à redécouvrir l’esprit de la Genèse, la nature, les animaux, les cycles, les hauts faits, les voyages et les grandes aventures initiatiques. Les romains, dit déjà Juvénal dans ses Satires, connurent le même problème, les enfants ne croyant même plus aux enfers ! C’est un livre sur la poésie de la vie et des images qui nous aident à l’affronter aux temps de l’existence zombie et postmoderne.

Cette industrie artistique a aidé à comprendre (même si elle a parfois caricaturé ou recyclé) la beauté du monde ancien, tellurique et agricole qui allait disparaître. Le cinéma japonais est magnifique dans ce sens jusqu’au début des années soixante. Et donc l’objet de ce livre est de pousser la jeunesse à redécouvrir l’esprit de la Genèse, la nature, les animaux, les cycles, les hauts faits, les voyages et les grandes aventures initiatiques. Les romains, dit déjà Juvénal dans ses Satires, connurent le même problème, les enfants ne croyant même plus aux enfers ! C’est un livre sur la poésie de la vie et des images qui nous aident à l’affronter aux temps de l’existence zombie et postmoderne.

Robert Redeker : Pourquoi ces livres ? D’abord, il y a l’urgence d’établir le droit d’inventaire philosophique de la période historique que nous venons de vivre depuis le XVIIIe siècle et qui paraît se clore – c’est la période que l’on appelle “la Modernité”, qui a été marquée par une religion inédite, celle du progrès. Ce livre pourrait se découper ainsi : le progrès, sa naissance, sa vie, son déclin, sa mort. Il s’agit du progrès entendu comme idéologie, c’est-à-dire comme grille métaphysique de lecture du monde, et comme valeur identifiée au Bien. Ensuite, j’ai voulu continuer à penser les mutations de l’homme et du monde dans une lignée que je trace depuis mes premiers livres (Le déshumain ; Nouvelles Figures de l’Homme ; L’emprise sportive) et d’autres plus récents (Egobody). Enfin, le monde en charpie dans lequel nous vivons, et la “

Robert Redeker : Pourquoi ces livres ? D’abord, il y a l’urgence d’établir le droit d’inventaire philosophique de la période historique que nous venons de vivre depuis le XVIIIe siècle et qui paraît se clore – c’est la période que l’on appelle “la Modernité”, qui a été marquée par une religion inédite, celle du progrès. Ce livre pourrait se découper ainsi : le progrès, sa naissance, sa vie, son déclin, sa mort. Il s’agit du progrès entendu comme idéologie, c’est-à-dire comme grille métaphysique de lecture du monde, et comme valeur identifiée au Bien. Ensuite, j’ai voulu continuer à penser les mutations de l’homme et du monde dans une lignée que je trace depuis mes premiers livres (Le déshumain ; Nouvelles Figures de l’Homme ; L’emprise sportive) et d’autres plus récents (Egobody). Enfin, le monde en charpie dans lequel nous vivons, et la “ La majuscule au “P” de “Progrès” dit tout. Le Progrès ainsi saisi a le statut d’une entité métaphysique planant sur l’histoire et dirigeant sa marche. Il prend la place de Dieu comme directeur de l’histoire – un Dieu dépersonnalisé, désindividualisé, n’existant pas, réduit à un concept exsangue. Cette conception du progrès fut beaucoup plus qu’une idée philosophique (celle de Kant, Condorcet, Hegel, Comte, Marx), ce fut une opinion populaire, répandue dans les masses, en ce sens-là elle fit l’objet d’une croyance collective. Elle fut distribuée comme l’hostie des curés par des milliers de hussards noirs de la République tout au long de la IIIe République. On – surtout à gauche – croyait au progrès comme on avait cru en Dieu. Tous – Kant aussi bien que, quoique confusément, les masses – attribuaient une valeur métaphysique aux évolutions de la technique, de l’industrie, du droit, de la politique. Ma critique n’est pas celle du progrès des connaissances, de l’évolution des techniques et des améliorations de l’existence humaine, ce qui serait aussi absurde que grotesque, mais du sens abusivement conféré à ces évolutions, de leur transformation en fétiche et idole. Je ne développe pas une technophobie encore moins un irrationalisme. On peut plutôt comprendre ma démarche comme une critique de l’idolâtrie.

La majuscule au “P” de “Progrès” dit tout. Le Progrès ainsi saisi a le statut d’une entité métaphysique planant sur l’histoire et dirigeant sa marche. Il prend la place de Dieu comme directeur de l’histoire – un Dieu dépersonnalisé, désindividualisé, n’existant pas, réduit à un concept exsangue. Cette conception du progrès fut beaucoup plus qu’une idée philosophique (celle de Kant, Condorcet, Hegel, Comte, Marx), ce fut une opinion populaire, répandue dans les masses, en ce sens-là elle fit l’objet d’une croyance collective. Elle fut distribuée comme l’hostie des curés par des milliers de hussards noirs de la République tout au long de la IIIe République. On – surtout à gauche – croyait au progrès comme on avait cru en Dieu. Tous – Kant aussi bien que, quoique confusément, les masses – attribuaient une valeur métaphysique aux évolutions de la technique, de l’industrie, du droit, de la politique. Ma critique n’est pas celle du progrès des connaissances, de l’évolution des techniques et des améliorations de l’existence humaine, ce qui serait aussi absurde que grotesque, mais du sens abusivement conféré à ces évolutions, de leur transformation en fétiche et idole. Je ne développe pas une technophobie encore moins un irrationalisme. On peut plutôt comprendre ma démarche comme une critique de l’idolâtrie. Cette croyance au progrès nous a rendu criminels et aveugles, criminels par aveuglement (le progrès est alors l’opium et l’ivresse de l’histoire) et dévastateurs pour la nature. Par sa faute nous avons confondu le ménagement du monde – le monde que l’on tient comme on fait le ménage, avec amour et précaution, “ménager” – et l’exploitation du monde, sa dévastation. Les utopies politiques ont conduit au crime, le capitalisme à la dévastation. Or, le capitalisme n’a pas besoin de la croyance métaphysique dans le progrès pour aller de l’avant. Il se peut se contenter d’ériger l’innovation, le mouvement, “le bougisme”, comme dit

Cette croyance au progrès nous a rendu criminels et aveugles, criminels par aveuglement (le progrès est alors l’opium et l’ivresse de l’histoire) et dévastateurs pour la nature. Par sa faute nous avons confondu le ménagement du monde – le monde que l’on tient comme on fait le ménage, avec amour et précaution, “ménager” – et l’exploitation du monde, sa dévastation. Les utopies politiques ont conduit au crime, le capitalisme à la dévastation. Or, le capitalisme n’a pas besoin de la croyance métaphysique dans le progrès pour aller de l’avant. Il se peut se contenter d’ériger l’innovation, le mouvement, “le bougisme”, comme dit  Comme programme, le transhumanisme est une utopie post-progressiste qui ne conserve de ce progressisme que le fétichisme de la science et de la technique. La dimension morale, historique et métaphysique du progressisme est jetée par-dessus bord. De fait, le transhumanisme est un scientisme et un technicisme de la plus consternante naïveté. Il n’est que l’un des produits de la décomposition du cadavre du progrès, une sorte de jus de cadavre du progrès. Mais il est aussi une réalité sociale sous la forme d’un fantasme qui hante la médecine, le show-business, le sport. Peu à peu l’homme “naturel” est remplacé par un homme d’un type nouveau, indéfiniment réparable, dont les organes sont des pièces détachées remplaçables, dont le corps est entièrement composé de prothèses. Une figure du sport comme Oscar Pistorius peut être prise pour l’emblème de cette transformation anthropologique. Nommons egobody

Comme programme, le transhumanisme est une utopie post-progressiste qui ne conserve de ce progressisme que le fétichisme de la science et de la technique. La dimension morale, historique et métaphysique du progressisme est jetée par-dessus bord. De fait, le transhumanisme est un scientisme et un technicisme de la plus consternante naïveté. Il n’est que l’un des produits de la décomposition du cadavre du progrès, une sorte de jus de cadavre du progrès. Mais il est aussi une réalité sociale sous la forme d’un fantasme qui hante la médecine, le show-business, le sport. Peu à peu l’homme “naturel” est remplacé par un homme d’un type nouveau, indéfiniment réparable, dont les organes sont des pièces détachées remplaçables, dont le corps est entièrement composé de prothèses. Une figure du sport comme Oscar Pistorius peut être prise pour l’emblème de cette transformation anthropologique. Nommons egobody

Jusqu’en 2007, la situation n’était pas fameuse pour les Kurdes d’Irak, d’un point de vue économique, mais ils ont eu l’idée d’exploiter le pétrole sous leur sol, n’en déplaise à Bagdad. Ils l’ont vendu aux Turcs – c’était le seul débouché géographique possible –, qui se montraient hostiles, au départ, avant de conclure qu’il s’agissait d’une bonne affaire car ils pouvaient effectuer de sérieuses économies en achetant le pétrole kurde à bon marché. Chaque camp y a trouvé son compte. Les Kurdes, au nord, ont cru qu’ils se trouvaient dans les Émirats ! Ils ont investi, construit – la corruption est venue avec, bien sûr. Ils se sont laissé aller ; ils ont oublié qu’ils étaient entourés d’États hostiles. Ils n’ont pas pris la mesure de la montée de Daech. Leurs combattants

Jusqu’en 2007, la situation n’était pas fameuse pour les Kurdes d’Irak, d’un point de vue économique, mais ils ont eu l’idée d’exploiter le pétrole sous leur sol, n’en déplaise à Bagdad. Ils l’ont vendu aux Turcs – c’était le seul débouché géographique possible –, qui se montraient hostiles, au départ, avant de conclure qu’il s’agissait d’une bonne affaire car ils pouvaient effectuer de sérieuses économies en achetant le pétrole kurde à bon marché. Chaque camp y a trouvé son compte. Les Kurdes, au nord, ont cru qu’ils se trouvaient dans les Émirats ! Ils ont investi, construit – la corruption est venue avec, bien sûr. Ils se sont laissé aller ; ils ont oublié qu’ils étaient entourés d’États hostiles. Ils n’ont pas pris la mesure de la montée de Daech. Leurs combattants  Aron a tout dit, mais je n’oublie pas que le terme « terreur » rentre dans l’Histoire comme terreur d’État. C’est 1793 et Robespierre. Le nazisme a été une terreur d’État, tout comme le stalinisme. La Turquie la pratique et, en face, le PKK mène une guérilla qui a recours à des méthodes à caractère terroriste. Daech, dit-on, est un mouvement « terroriste » ou « nihiliste» : c’est faux. Ce sont des révolutionnaires. Je parle ici en observateur froid, sans jugement de valeurs. Comment s’emparer du pouvoir ? Mao répond : il faut mobiliser les masses. Il faut des cadres qui se rendent dans les villages et expliquent les raisons et les détails de la lutte. Pourquoi, comment, qui est l’ennemi ? À travers un processus de persuasion/coercition, ils vont l’emporter. Ce n’est pas le contrôle du territoire qui compte : voilà des années que les talibans rendent la justice dans les villages afghans. C’est eux, l’État. En cas de différend avec un voisin, à cause d’une terre, on va voir le taliban, et il tranche. Daech n’est pas que le tas d’imbéciles que nous pensons : il y a des gens qui pensent. En Irak, ils dispensent de l’électricité, des soins sociaux, gèrent des écoles. Ils bourrent le crâne des plus jeunes, qui les voient puissants, armés, bien habillés, prestigieux. Même si on écrase Daech, tout ceci restera dans la tête de ces enfants. C’est un mouvement révolutionnaire qu’il ne faut pas sous-estimer. En Afrique noire, nous aurons, dans l’avenir proche, à faire face à d’autres situations de ce type : la population africaine est en train de doubler. Qui va leur trouver du travail et les instruire, alors que tout ça fait déjà défaut à l’heure qu’il est ? Il y aura une population très jeune, composée de beaucoup d’hommes, totalement désœuvrée et dans l’incapacité de franchir les frontières européennes par millions. L’islamisme sera la solution. Une arme et la possibilité de tuer de « l’autre ».

Aron a tout dit, mais je n’oublie pas que le terme « terreur » rentre dans l’Histoire comme terreur d’État. C’est 1793 et Robespierre. Le nazisme a été une terreur d’État, tout comme le stalinisme. La Turquie la pratique et, en face, le PKK mène une guérilla qui a recours à des méthodes à caractère terroriste. Daech, dit-on, est un mouvement « terroriste » ou « nihiliste» : c’est faux. Ce sont des révolutionnaires. Je parle ici en observateur froid, sans jugement de valeurs. Comment s’emparer du pouvoir ? Mao répond : il faut mobiliser les masses. Il faut des cadres qui se rendent dans les villages et expliquent les raisons et les détails de la lutte. Pourquoi, comment, qui est l’ennemi ? À travers un processus de persuasion/coercition, ils vont l’emporter. Ce n’est pas le contrôle du territoire qui compte : voilà des années que les talibans rendent la justice dans les villages afghans. C’est eux, l’État. En cas de différend avec un voisin, à cause d’une terre, on va voir le taliban, et il tranche. Daech n’est pas que le tas d’imbéciles que nous pensons : il y a des gens qui pensent. En Irak, ils dispensent de l’électricité, des soins sociaux, gèrent des écoles. Ils bourrent le crâne des plus jeunes, qui les voient puissants, armés, bien habillés, prestigieux. Même si on écrase Daech, tout ceci restera dans la tête de ces enfants. C’est un mouvement révolutionnaire qu’il ne faut pas sous-estimer. En Afrique noire, nous aurons, dans l’avenir proche, à faire face à d’autres situations de ce type : la population africaine est en train de doubler. Qui va leur trouver du travail et les instruire, alors que tout ça fait déjà défaut à l’heure qu’il est ? Il y aura une population très jeune, composée de beaucoup d’hommes, totalement désœuvrée et dans l’incapacité de franchir les frontières européennes par millions. L’islamisme sera la solution. Une arme et la possibilité de tuer de « l’autre ». On y a cru. On pensait que c’était une avancée. Que la dictature d’une majorité sur une minorité serait un progrès. Il y a eu du monde, en effet, pour mourir au nom du marxisme-léninisme. Il faut des temps d’apprentissage, et je ne prétends pas toujours avoir eu raison. Il faut se déniaiser. Prenez le

On y a cru. On pensait que c’était une avancée. Que la dictature d’une majorité sur une minorité serait un progrès. Il y a eu du monde, en effet, pour mourir au nom du marxisme-léninisme. Il faut des temps d’apprentissage, et je ne prétends pas toujours avoir eu raison. Il faut se déniaiser. Prenez le  Peu. Je la lis surtout en anglais. Nous nous sommes provincialisés : la France ne couvre presque plus, par exemple, ce qui se passe entre l’Inde et le Japon. La presse française est européo-africaine – notre limite extrême, c’est l’Iran. Je regarde parfois Le Monde et je suis abonné à The Economist – c’est un journal de droite, mais il est bien ficelé : ils n’ont pas perdu le sens des rapports de force, qu’on soit d’accord ou non. Même s’ils se fichent de nous en décrivant

Peu. Je la lis surtout en anglais. Nous nous sommes provincialisés : la France ne couvre presque plus, par exemple, ce qui se passe entre l’Inde et le Japon. La presse française est européo-africaine – notre limite extrême, c’est l’Iran. Je regarde parfois Le Monde et je suis abonné à The Economist – c’est un journal de droite, mais il est bien ficelé : ils n’ont pas perdu le sens des rapports de force, qu’on soit d’accord ou non. Même s’ils se fichent de nous en décrivant  L’aventurier, dans les milieux bourgeois, signifie que la personne n’est pas très recommandable. Un peu filou, pas fiable. L’aventurier, c’est celui qui accepte l’aventure et ses risques – le contraire de l’esprit de sécurité. J’aime mettre ma vie en jeu (mais pas bêtement) ; je n’aime pas les gens pour qui « la violence » n’est qu’un concept. Il faut savoir ce qu’est la tragédie pour en parler : ce qu’elle contient de sang, de chair, de souffrances, de capacité à endurer…

L’aventurier, dans les milieux bourgeois, signifie que la personne n’est pas très recommandable. Un peu filou, pas fiable. L’aventurier, c’est celui qui accepte l’aventure et ses risques – le contraire de l’esprit de sécurité. J’aime mettre ma vie en jeu (mais pas bêtement) ; je n’aime pas les gens pour qui « la violence » n’est qu’un concept. Il faut savoir ce qu’est la tragédie pour en parler : ce qu’elle contient de sang, de chair, de souffrances, de capacité à endurer…