Dirk Müller, 26.7.2017 - Angriff auf deutsche Autoindustrie – Wie wollen wir künftig Geld verdienen?

https://www.youtube.com/watch?v=fxWiLhROcZ4

Autoindustrie am Abgrund

https://sezession.de/57344/autoindustrie-am-abgrund

Immobilien

US-Investor Blackstone wird größter privater Immobilien-Besitzer Spaniens

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2017/08/27/us...

EU-Kommission

Wer schützt unsern Obadzda?

https://jungefreiheit.de/kultur/2017/wer-schuetzt-unsern-...

Frankreichs Terror-Fahnder setzen Ermittlungen nach Auto-Attacke fort

Mitten im Ferienmonat August ist Frankreich wieder mit der Terrorgefahr konfrontiert. Warum attackierte ein Mann mit seinem Auto Soldaten in einem Pariser Vorort?

http://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Frankreichs-T...

In Polen werden Rufe nach Reparationen aus Deutschland lauter

http://www.focus.de/politik/videos/politisches-erdbeben-i...

Barcelona: Mehrere Tote bei Terroranschlag auf La Rambla

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-08/bar...

Terror in Katalonien

Auch in Cambrils ein Todesopfer

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/terror-in-kata...

Anschlag in Barcelona

Die Bedrohung ist hausgemacht

von Karlheinz Weißmann

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/die-bedro...

Younes Abouyaaquoub

Polizei tötet Hauptverdächtigen des Barcelona-Anschlags

http://www.rp-online.de/panorama/ausland/terror-von-barce...

Hauptverdächtiger ist ein 18jähriger Marokkaner

Messerattacke in Finnland: Polizei sieht terroristischen Vorsatz

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/messerattac...

Schießerei

Tote bei Fluchtversuch in Moskauer Gericht

Ein Fluchtversuch in einem Moskauer Gericht endete für drei Angeklagte tödlich. Die Männer hatten Wachleute angegriffen und ihnen die Waffen entrissen. Dann kam es zu einer Schießerei.

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/moskau-schuesse-vor...

(Kein Wort zu den Fahnen und Parolen der linken Gegendemonstranten…)

Nach rechtsextremer Demo

Ausnahmezustand in Charlottesville

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nach-rechtsext...

(Hier sieht man etwas mehr von den Gegendemonstranten, zumindest die rot-schwarz-grüne Fahne der Panafrikanischen Bewegung)

https://www.youtube.com/watch?v=PCXs2l7l2zo

Trumps Reaktion auf Charlottesville

Gegen Gewalt, nicht gegen die Gesinnung

von Thorsten Brückner

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/gegen-gewal...

"#AltLeft"

Trumps Tabubruch

von Michael Paulwitz

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/trumps-ta...

Charlottesville

Michael Moore vergleicht Trump-Wähler mit Vergewaltigern

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/michael-moo...

Sturz eines Konföderierten-Denkmals durch Linksradikale in Durham N.C.

https://www.youtube.com/watch?v=5uZXKOdTjQE

Denkmale: Ein Land im Kunstkrieg

Die USA erleben einen Bildersturm, wie man ihn sonst nur aus Revolutionen kennt. Überall werden unliebsame Denkmale abgeräumt. Muss demnächst auch George Washington dran glauben?

http://www.zeit.de/2017/35/bildersturm-kulturkampf-rassis...

... bringt der Mittelweg den Tod

Ehe das "Attentat" von letztem Samstag vom gestrigen Attentat abgelöst wird, reden wir nochmal politisch. Über Charlottesville.

https://sezession.de/57360/?komplettansicht=1

Politische Korrektheit

Kino in Tennessee nimmt „Vom Winde verweht“ aus dem Programm

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/kino-in-ten...

Trump-Bashing

Provinzielle Hohldreherei

von Michael Paulwitz

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/provinzie...

(London)

Rassismusvorwurf

Linke Journalistin will Nelson-Statue abreißen

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/linke-journ...

Geld für die Türkei

Oettinger fordert weitere Zahlungen für Flüchtlingsdeal

https://www.welt.de/politik/deutschland/article167990198/...

Terrorismus und Islam hängen zusammen

Der Islamgelehrte Kyai Haji Yahya Cholil Staquf ist Generalsekretär der größten Muslim-Vereinigung Indonesiens. Zum islamistischen Terror spricht er Klartext. Der Westen müsse aufhören, Kritik am religiösen Fundament des Extremismus für „islamophob“ zu erklären, sagt er.

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/islamgeleh...

Vietnamesischer Geheimdienst entführt Mann in Berlin

http://www.zeit.de/politik/2017-08/vietnam-berlin-entfueh...

Die Welt hält Kim Jong-un für einen irren Diktator - ein Nordkorea-Experte erklärt, warum das ein schwerer Fehler ist

http://www.huffingtonpost.de/2017/08/11/kim-jong-un-dikta...

INNENPOLITISCHES / GESELLSCHAFT / VERGANGENHEITSPOLITIK

Raed Saleh

Wenn Begriffe umgedeutet werden

von Thorsten Hinz

https://jungefreiheit.de/kultur/literatur/2017/wenn-begri...

JF-Interview mit Marc Jongen, AfD

„Viel Zeit bleibt Deutschland nicht mehr“

von Moritz Schwarz

https://jungefreiheit.de/allgemein/2017/viel-zeit-bleibt-...

Die historische Bedeutung des 24. Septembers 2017

Ein Weck- und Aufruf zur kommenden Bundestagswahl

http://www.pi-news.net/ein-weck-und-aufruf-zur-kommenden-...

Zahlen und Stimmungen - Zwei Wirklichkeiten

Auf den ersten Blick sehen die Zahlen für Bundeskanzlerin Angela Merkel blendend aus. Doch es gibt Anzeichen dafür, dass die Stimmung im Land ganz anders sein könnte.

http://cicero.de/innenpolitik/Zahlen-und-Stimmungen-zwei-...

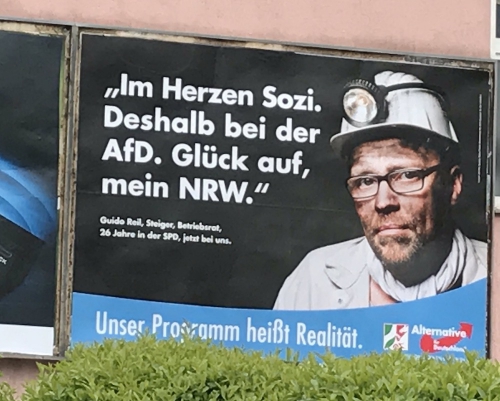

Wahlkampf in Mitteldeutschland

Pfiffe für Merkel

Bundeskanzlerin Merkel ist bei Wahlkampfauftritten in Sachsen und Thüringen von Gegnern lautstark beschimpft worden. In Annaberg-Buchholz störten mehr als 100 Anhänger von Pegida und AfD ihre Rede. In Apolda fiel der Protest nicht ganz so heftig aus.

http://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/merkel-wahlk...

Sanktionen statt Argumente

Lammert fordert Mindeststrafmaß bei Haßkommentaren

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/lammert...

Autoindustrie am Gängelband der Politik

Planwirtschaft läßt grüßen

von Michael Paulwitz

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/planwirts...

(Energiewende 2.0.)

Merkel langfristig für ein Verbot von Verbrennungsmotoren

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/diesel-affaere/merk...

Bundesbank schließt Goldverlagerungen vorzeitig ab

http://www.goldseiten.de/artikel/344177--Bundesbank-schli...

Die Stimmung vor der Wahl

Angst vor sozialem Abstieg auf historischem Tiefstand

https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/94069...

Polizeistatistik

Deutschlands Hauptbahnhöfe werden immer gefährlicher

https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2017/deutsch...

AfD

Gauland rechtfertigt Kritik an Özoguz

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/gauland...

Entsorgen ist nicht gleich Entsorgen

Von Henryk M. Broder

http://www.achgut.com/artikel/entsorgen_ist_nicht_gleich_...

Antisemiten-Liste

Wiesenthal-Zentrum attackiert Berlins Regierenden Bürgermeister

https://jungefreiheit.de/kultur/2017/wiesenthal-zentrum-a...

Höhere Verteidigungsausgaben

Absurde Argumentation der SPD

Mit dem Hinweis auf die Vergangenheit begründen Martin Schulz und Thomas Oppermann, warum Deutschland seine Zusagen an die Nato brechen müsse. Eine Polemik.

http://www.tagesspiegel.de/politik/hoehere-verteidigungsa...

Hagenow

Bundeswehr prüft Umbenennung der Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/bundesw...

(Fortgesetzter Schuldkult bei der Evangelischen Kirche)

Kirche erinnert an "Darmstädter Wort" zur NS-Zeit

http://www.epd.de/zentralredaktion/epd-zentralredaktion/k...

(Die nächste Arbeitsbeschaffungsmaßnahme mit Steuergeldern)

4 Millionen Euro für Projekte

NS-Vergangenheit von Kanzleramt und Behörden wird erforscht

https://www.noz.de/deutschland-welt/kultur/artikel/936825...

Auseinandersetzung mit NS-Zeit

70 Jahre Darmstädter Wort: Erinnerungstafel geplant

http://unsere.ekhn.de/detail-unsere-home/news/ankuendigun...

(Berlin)

Umbenennung

Afrikanische Straßennamen fürs Afrikanische Viertel

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/afrikan...

LINKE / KAMPF GEGEN RECHTS / ANTIFASCHISMUS / RECHTE

Innenminister verbietet linksextremistische Internetseite

De Maizière hat die Plattform "linksunten.indymedia.org" verboten. Bei den Betreibern in Freiburg wurden Messer und Schlagstöcke sichergestellt.

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-08/tho...

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/linksunten-indy...

Verbot von „Linksunten.Indymedia“

Blitzmerker im Bundesinnenministerium

von Michael Paulwitz

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/blitzmerk...

Verbot von „Linksunten.Indymedia“

Es war höchste Zeit

von Dieter Stein

https://jungefreiheit.de/debatte/streiflicht/2017/es-war-...

Von Irene Mihilac bis Canan Bayram...

Die grünen Schutzpatronen der Linksfaschisten

http://www.pi-news.net/die-gruenen-schutzpatronen-der-lin...

Autopiloten auf Geisterfahrt

In dem soziologischen Gesetz gefangen, wonach sie angetreten, rennt die Linke zur Zeit ständig gegen die Wand.

https://sezession.de/57365/autopiloten-auf-geisterfahrt

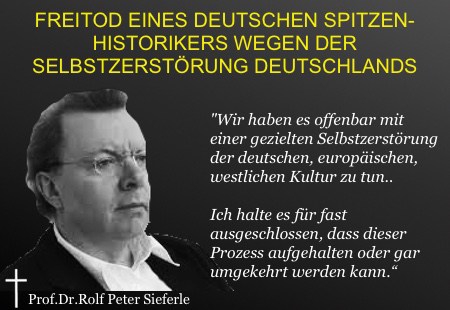

Götz Kubitschek: Eigentlich alles wie im Wendland

Ein Besuch bei Götz Kubitschek, der Rolf Peter Sieferles Buch "Finis Germania" verlegt hat

Von Mariam Lau

http://www.zeit.de/2017/32/goetz-kubitschek-verleger-fini...

Ortsbegehung beantragt

AfD plant offiziellen Besuch der Roten Flora

https://www.welt.de/regionales/hamburg/article167372196/A...

„Aufstehen gegen Rassismus“

Verfassungsschutz beobachtet Bündnis mit Spitzenpolitikern von SPD und Grünen

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/verfass...

Fragwürdige Bündnispolitik

Auf Kuschelkurs mit Extremisten

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/auf-kusch...

"Aufstehen gegen Rassismus"

Im Kampf gegen die AfD sind auch gewaltbereite Extremisten willkommen

von Felix Krautkrämer

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/im-kamp...

Kampf gegen die AfD

„Es wird in diesem Konflikt Opfer geben“

von Felix Krautkrämer

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/es-wird...

(Hass gegen den Hass…)

Warnung vor AfD

Amadeu-Antonio-Stiftung: Der Haß zieht in den Bundestag

https://jungefreiheit.de/allgemein/2017/amadeu-antonio-st...

Rechtswidrige Hausdurchsuchung

Bayerns AfD-Chef beklagt Wahlbehinderung

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/bayerns...

Die Trümmer der AfD-Plakate

von Dieter Stein

https://jungefreiheit.de/debatte/streiflicht/2017/die-tru...

Bikini statt Burka

Gleichstellungsbeauftragte will AfD-Plakat verbieten

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/gleichs...

Gegen AfD und Rechtsruck

Linksextremes Antifa-Camp in Baden-Württemberg

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/linksex...

AfD-Anfrage

Mecklenburg-Vorpommern subventioniert Doku über linksradikale Band

https://jungefreiheit.de/kultur/2017/mecklenburg-vorpomme...

Fall in Mühldorf

Flüchtlingshelferin startet Petition gegen AfD-Sachbearbeiter

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/fluecht...

Scheibe an Auto von Spandauer AfD-Chef Otti eingeschlagen

https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article21...

Gewalt gegen die AfD

Düsseldorfer Wirte schließen aus Angst vor Linksextremisten

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/duessel...

Perleberg/Wittenberge

Wahlplakate abgerissen: AfD erstattet Anzeige

http://www.maz-online.de/Lokales/Prignitz/Wahlplakate-abg...

Berlin

AfD-Plakate abgerissen, Angriff auf Pro Deutschland-Helfer

Ein 28-Jähriger hat Wahlplakate der AfD von Laternen gerissen. Zuvor war ein Wahlhelfer von Pro Deutschland attackiert worden.

https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article20...

Hannover

Angriff auf Gauland-Auftritt: Randalierer reißt Rednerpult von AfD-Bühne + Video

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/angriff-auf-...

(…ein alt gewordener Schwarzer Block…)

Wahlkampfveranstaltung mit AfD-Prominenz

Großes Polizeiaufgebot und friedlicher Protest gegen Petry

https://www.op-online.de/region/neu-isenburg/friedlicher-...

Sachsen-Anhalt

CDU unterstützt AfD-Antrag und erntet Kritik von anderen Parteien

http://www.focus.de/politik/deutschland/sachsen-anhalt-cd...

Vorlesetag

Gefährliche Vorleser

von Felix Krautkrämer

https://jungefreiheit.de/kultur/2017/gefaehrliche-vorleser/

(Dazu…)

Bundesweiter Vorlesetag

Von Iris Nieland

https://irisnieland.wordpress.com/2017/08/18/bundesweiter...

"Autoritär und nationenbezogen"

Linken-Politikerin deutet SED zur Rechtspartei um

von Felix Krautkrämer

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/linken-...

(Wahlkampf der "Linken")

Aufgeschnappt

„Nazis, überall Nazis!“

von Matthias Bäkermann

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/nazis-u...

(Freunde im Geiste)

Jusos warnen vor Kriminalisierung von Linksextremisten

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/jusos-w...

(Verharmlosende Sozialdemokraten)

Gabriel: „Linke und rechte Gewalt nicht identisch“

Union wirft Gabriel Verharmlosung linker Gewalt vor

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/union-w...

(Ein "Grünen"-Politiker fordert Zensur gegen Konservative…)

Vorwurf Volksverhetzung

Bei Nebenwirkungen verschließen Sie die Augen oder rufen Sie den Staatsanwalt

von Felix Krautkrämer

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/bei-neben...

Besetzte Teppichfabrik

„Vollidioten mit Nietenarmband und Bierflasche“

von Felix Krautkrämer

https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2017/vollidi...

G20-Krawalle: Polizei ermittelt in über 2.000 Fällen

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/g20-kra...

Urteil nach G-20-Krawallen

Polizisten sind kein Freiwild für erlebnisorientierte Gewalttäter

https://www.welt.de/regionales/hamburg/article168086948/P...

Ein Überblick

Die Kämpfe der linken Szene in Frankfurt

Die Eskalation der Gewalt beim G 20-Gipfel in Hamburg hat die linke Szene in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. In den vergangenen Jahren machten radikale Gruppen und Bündnisse in der Stadt mehrfach auf sich aufmerksam – mitunter auch mit gewaltsamen Aktionen. http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Die-Kaempfe-der-linke...

Kampf gegen Rechts

Berliner AfD beklagt Förderung linker Organisationen

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/berline...

Bundestagswahl

CDU-Spitzenkandidat will Förderung linker Vereine prüfen

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/cdu-spi...

Nach Brandanschlägen auf Bahn

Neonazis stranden und wüten in Kleinstadt

https://www.welt.de/vermischtes/article167826937/Neonazis...

(Hier greift die deutsche Justiz mal durch…)

Überfall auf Döner-Laden: Drei Männer müssen ins Gefängnis

Das Landgericht München II hat acht Männer verurteilt, die einen ausländerfeindlichen Anschlag auf einen Döner-Laden verübt haben. Bewaffnet hatten sie Ausländern hinterhergejagt.

http://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Ueberfall-auf-...

Wegen Verteilaktion

Hausdurchsuchung bei Berliner Identitären-Chef

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/hausdur...

Hausdurchsuchung bei IB-Chef

Im Visier des Maßnahmenstaats

von Thorsten Hinz

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/im-visier...

"Ein Prozent" im Fadenkreuz – Anschläge in Halle

https://sezession.de/57357/%22ein-prozent%22-im-fadenkreu...

AfD Hessen Hauskauf für die Identitären

AfD-Kandidat Andreas Lichert half Rechtsextremen beim Erwerb einer Immobilie in Halle. Es gab eine offene Zusammenarbeit in der „Ein-Prozent-Initiative“.

http://www.fr.de/rhein-main/afd-hessen-hauskauf-fuer-die-...

So eng arbeiten AfD-Politiker und Neonazis inzwischen zusammen

http://www.bento.de/politik/afd-und-rechtsextreme-identit...

(Der Rheinischen Post ist die Tat weniger wichtig als die scheinbaren Verbindungen des Opfers)

Nach Attacke in Bochum

Gewalttat gegen AfDler zeigt Verbindung der AfD-Jugend zu "Identitärer Bewegung"

http://www.rp-online.de/nrw/landespolitik/gewalttat-gegen...

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/3707922

Stand der Dinge: Mittelmeer und Notaufnahme

Während mutmaßliche Linksextreme in Bochum ein Mitglied der Jungen Alternative in die Notaufnahme geprügelt haben, meldet die Crew von #DefendEurope: "Mission erfüllt!" Hier ist die aktuelle Lage

https://sezession.de/57366/stand-der-dinge:-mittelmeer-un...

Wegen Verbreitung wahrer Tatsachen

Sechs Monate Haft für PI-NEWS Autor Michael Stürzenberger

http://www.pi-news.net/eilt-sechs-monate-haft-fuer-pi-new...

Eine Gegenerklärung

von Caroline Sommerfeld

... zur "Erklärung der Waldorfschulen gegen Rassismus und Diskriminierung". Wenn Waldorfschulen sich von den Ideen Rudolf Steiner distanzieren, wird es eng für die Freiheit des Geisteslebens und ihrer Mitglieder.

https://sezession.de/57363/?komplettansicht=1

EINWANDERUNG / MULTIKULTURELLE GESELLSCHAFT

DefendEurope – Interview mit Simon Kaupert

Ganz Europa schaut dieser Tage Richtung Mittelmeer. Die einen beten, daß der ganz große Ansturm bis zur Wahl ausbleibt, die anderen hoffen auf eine Verschärfung der Asyldebatte und grundsätzliche Entscheidungen.

https://sezession.de/57345/#defendeurope-%E2%80%93-interv...

Interview zu „Defend Europe“

„Wir tun das, was eigentlich Aufgabe der Regierung wäre“

von Lukas Steinwandter

https://jungefreiheit.de/debatte/interview/2017/wir-tun-d...

(Zum Schlepper-Unwesen der so genannten Hilfsorganisationen)

Die Mittelmeer-NGOs

Gastbeitrag von Simon Kaupert -- Das Mittelmeer ist das Einfallstor nach Europa.

https://sezession.de/57351/die-mittelmeer-ngos-i

14 Tage Defend Europe - Albtraum der NGOs! Identitäre mit C-Star im Mittelmeer

https://www.youtube.com/watch?v=0lCGHo7qI9I

Ein Meer wird geschlossen

Wendepunkt im Mittelmeer: Italienische Schiffe dürfen in libyschen Hoheitsgewässern operieren – und Migranten zur libysche Küste zurückbringen. Paris wird in Libyen Aufnahmezentren einrichten. Vor dem Ende systematischer Personenkontrollen.

https://www.bayernkurier.de/ausland/27308-ein-meer-wird-g...

Italienische Küstenwache setzt deutsches NGO-Schiff fest

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/italienisch...

(C-Star)

Eine Nachricht an die Behörden von Malta

Das ist eine Nachricht der C-Star an die Behörden von Malta

https://de-de.facebook.com/DefendEuropeID/posts/170375463...

(C-Star)

Defend Europe: Pressekonferenz zum Ausgang der Mission

https://www.youtube.com/watch?v=y5FE6nlCqnM

(C-Star)

Eine neue Odysee

Von Martin Sellner

https://www.youtube.com/watch?v=DoEE9EEya_A

Eine Woche Heldenschmiede

von Till-Lucas Wessels

Hier mein Bericht von der Sommeruniversität der französischen Génération Identitaire

https://sezession.de/57368/eine-woche-heldenschmiede-(25)

Rom

Einwanderer liefern sich Straßenschlachten mit Polizei

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/einwanderer...

Geldflüsse in Entwicklungsländer

Private Überweisungen: „Migration fördert Migration“

https://jungefreiheit.de/wirtschaft/2017/volkswirt-ueber-...

Asylpolitik

Bericht: 390.000 Syrer haben Anrecht auf Familiennachzug

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/bericht...

Die Mehrheit möchte das nicht

Was Özoguz will

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-spitzwege/w...

Streit um Integrationsbeauftragte

AfD: Özoguz ist „Schandfleck der Bundesregierung“

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/afd-oez...

(Integration I…)

Integration sei gefährdet

„Stoßen an Grenzen“: Kommunen fordern Stopp der Flüchtlingsverteilung

https://www.merkur.de/politik/stossen-an-grenzen-kommunen...

(Integration II…)

Integriert und radikalisiert

Das unglaubliche Doppelleben der jungen Attentäter

https://www.welt.de/politik/ausland/article167850496/Das-...

Möglichst exotisch

Eine Analyse zur so genannten ehrenamtlichen "Flüchtlingshilfe"

http://bff-frankfurt.de/artikel/index.php?id=1208

Cádiz

Illegale Einwanderer stürmen spanischen Strand

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/illegale-ei...

Merkel weiter gegen Obergrenze

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/merkel-...

Deutschland schiebt weniger Ausländer ab

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/deutsch...

Erstmals seit zwei Jahren

Asylbehörde schickt Familien wieder nach Italien zurück

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/asylbeh...

Abgelehnte Flüchtlinge berichten über ihre Flucht

Bei Abschiebung warten die Taliban

https://www.op-online.de/offenbach/abgelehnte-fluechtling...

(dazu…)

Jugendliche Flüchtlinge aus Afghanistan in Offenbach

Petition und Demo gegen Abschiebung

https://www.op-online.de/offenbach/jugendliche-fluechtlin...

(Hier warten die Taliban aber offenbar nicht…)

Baden-Württemberg

Asylbewerber machen Urlaub im Heimatland

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/asylbew...

Integrationsbeauftragte

Özoguz rechtfertigt Heimatreisen von Asylbewerbern

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/oezoguz...

Einwanderung nach Quebec

Wegen Trump: Flüchtlinge fliehen aus den USA nach Kanada

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/wegen-trump...

Kanzleramtschef Altmaier verteidigt Grenzöffnung

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/kanzler...

Flüchtlingskrise

Juso-Chefin träumt von einer Welt ohne Grenzen

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/juso-ch...

Helferin deckt auf:

Was Flüchtlinge wirklich über uns reden

http://www.krone.at/oesterreich/was-fluechtlinge-wirklich...

(unglaublich neue Erkenntnisse…)

Gesundheitsamt stellt bei Erstklässlern bedenkliche Mängel fest

„Zu dick und zu schlechte Deutschkenntnisse“

https://www.op-online.de/leben/einschulung-region-ere3844...

(Asylbewerber von "Sugar Mamas" sexuell ausgenutzt?)

Flüchtlinge als Sexmaschinen? Reife Frauen halten sich Männer

https://www.tag24.de/nachrichten/krise-oesterreich-fluech...

Begleitung von Asylbewerbern

Flüchtlingsorganisationen weisen Betrugsvorwurf zurück

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/fluecht...

Medikament gegen Haß

Refugees Welcome – jetzt auch auf Rezept

von Thorsten Brückner

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/refugees-...

(Türkische Gemeinde; auch hier könnte man Oxytocin verabreichen)

Bundestagswahl

„In unseren Zukunftsvisionen für Deutschland hat die AfD keinen Platz“

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/in-unse...

„Germanys Muslims“: Muslime in Rocker-Kutten gründen Bürgerwehr in NRW

https://www.derwesten.de/staedte/duisburg/germanys-muslim...

(Eine journalistische Meisterleistung von dpa, in diesem Artikel kein Wort zu den Ursachen und der Herkunft der Täter zu verlieren)

Problem: Mangelnder Respekt Gewalt gegen Beamte und Staatsbedienstete nimmt zu

http://www.fnp.de/rhein-main/Gewalt-gegen-Beamte-und-Staa...

Hamburg

„Gefährliche Situation“ JVA-Beamte konnten die wütende Menge kaum bändigen

https://www.welt.de/regionales/hamburg/article167661309/J...

Skandal in Großbritannien Bande zwang Mädchen jahrelang zu Sexpartys – Hunderte Opfer

https://www.welt.de/vermischtes/article167550016/Bande-zw...

http://www.bbc.com/news/uk-england-40879427

Kommentar zum Attentat von Hamburg

Niemand will’s gewesen sein

von Felix Krautkrämer

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/niemand-w...

Landfriedensbruch

Ausländer liefern sich Massenschlägerei in Dresden

https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2017/auslaen...

https://www.tag24.de/nachrichten/70-personen-massenschlae...

Papenburg

Asylbewerber kneift Mädchen in die Brust

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/asylbew...

(einer der Täter hatte "schwarze Haare"…)

Polizei sucht Zeugen

Unbekannte schlagen Obdachlosen in U-Bahnhof Mehringdamm

http://www.berliner-zeitung.de/berlin/polizei/polizei-suc...

Obdachlosen von Bank geprügelt - Täter stellen sich

Vier Jugendliche prügeln am U-Bahnhof Mehringamm auf einen Obdachlosen ein. Drei Verdächtige stellten sich jetzt der Polizei.

https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article21...

Pfaffenberg

Krawalle im Rahmen des Volksfestes

http://www.idowa.de/inhalt.pfaffenberg-krawalle-im-rahmen...

Männer überfallen Essenerin (25) von hinten und drücken sie auf den Boden

https://www.derwesten.de/staedte/essen/maenner-ueberfalle...

Karlsruhe

Brutale Messerattacke auf Fahrgast löst Panik im ICE aus!

https://www.karlsruhe-insider.de/news/mann-attackiert-fah...

Frankfurt/Oder

Asylbewerber prügeln auf Passanten ein

http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1594560

Filderstadt

16-jähriges Mädchen beleidigt und begrapscht

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.filderstadt-...

Augsburg / Bobingen

28-Jähriger belästigt Frauen und verletzt 41-Jährige mit Messer

http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/28-Jaehriger...

Erding

Afghane (22) bedrängt nachts junge Erdingerin – Flucht vereitelt

Sex-Attacke am S-Bahnhof

https://www.merkur.de/lokales/erding/erding-ort28651/afgh...

12-Jährige auf der Spielwiese in Gera sexuell belästigt – Zeugen gesucht

http://www.otz.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/specif...

Oberottmarshausen | Flirtversuch unterbunden – Zurückgewiesener zieht Pistole

https://presse-augsburg.de/presse/oberottmarshausen-flirt...

23-Jährige in Niebüll vergewaltigt

http://www.kn-online.de/News/Aktuelle-Nachrichten-Schlesw...

Linz: Messer-Afghane beraubt mit offener Hose Passanten!

https://www.wochenblick.at/linz-messer-afghane-beraubt-mi...

Wuppertal: Mann beim Spazierengehen bewusstlos geschlagen

http://www.freiezeiten.net/wuppertal-mann-beim-spaziereng...

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Duo überfällt 39-Jährigen auf Toilette für Schwerbehinderte - Die Polizei sucht Zeugen!

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/3701280

(Kongolese in Karlsruhe)

Eskalation im Supermarkt: Psychisch Kranker attackiert Kunden und Polizisten

https://www.karlsruhe-insider.de/news/eskalation-in-super...

Stuttgart

Brutaler Raub auf der Königstraße

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stuttgart-br...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Mann mit Messer durch Bundespolizisten überwältigt

https://amp.focus.de/regional/nordrhein-westfalen/bundesp...

Kaufland in Papenburg

Mann begrapscht Kind, klaut Waren und prügelt Polizisten

https://www.nwzonline.de/blaulicht/papenburg-kaufland-in-...

„King Abode“

Bautzen: Problem-Libyer erhält Aufenthaltsverbot

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/bautzen...

Plauen

Diebstähle und Sex-Attacken

Sächsisches Kulturzentrum verhängt Disko-Verbot für Asylbewerber

https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2017/saechsi...

Wilnsdorf

Gruppen-Grapscher bedrängen 17jährige

https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2017/gruppen...

https://www.welt.de/vermischtes/article167849189/17-Jaehr...

Nachts in einem Münchner Park

Afghane vergewaltigt 17-Jährige - Warnschuss durch Polizei!

https://www.rosenheim24.de/bayern/muenchen-sexueller-uebe...

(Araber)

Kaprun: Faustschläge nach Fotostopp auf Rodelbahn

https://kurier.at/chronik/oesterreich/kaprun-faustschlaeg...

Düsseldorf

Kein Disko-Zutritt: Bis zu 300 Einwanderer gehen auf Polizisten los

https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2017/kein-di...

KULTUR / UMWELT / ZEITGEIST / SONSTIGES

(Altstadtzerstörung durch Bauwahn)

Denkmalschutz: Viechtach - wie eine Stadt verschwindet

https://www.youtube.com/watch?v=KX6AJsUx-MM

Trotz Denkmalschutz: Und wieder stirbt ein Stück München!

https://www.tz.de/muenchen/stadt/au-haidhausen-ort43334/t...

(Hocktoilette in Köln)

Politische Korrektheit

„Nach Mekka kacken geht gar nicht“

https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2017/nach-me...

Holländische Bahn führt geschlechtsneutrale Anrede ein

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/hollaendisc...

Politische Korrektheit

Sexismus-Vorwürfe: Hochschule stört sich an Liebesgedicht

https://jungefreiheit.de/kultur/2017/sexismus-vorwuerfe-h...

https://www.welt.de/kultur/article168129647/Wie-sexistisc...

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/asta...

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/frauen-be...

Straftaten in Deutschland

Gewalt gegen Homosexuelle nimmt stark zu

https://www.nzz.ch/international/straftaten-in-deutschlan...

"Handschrift ist Hirnschrift"

Viele Schüler haben Probleme mit der Handschrift. Sie – wie auch viele Erwachsene – tippen meist auf Computer-Tastaturen. Doch Pädagogen warnen vor einem Ende des Handschreibens.

https://plus.pnp.de/ueberregional/die_seite_3/2604749_Han...

WDR-Journalistin für Wahrheit bestraft: „Meine journalistische Karriere in Deutschland ist zu Ende“

Es war ein ehrlicher Satz, der ihr die berufliche Zukunft nahm: "Bei Sendern und Verlagen ist meine journalistische Karriere in Deutschland nach dieser Äußerung zu Ende", sagt Claudia Zimmermann, die seit eineinhalb Jahren keinen Auftrag mehr bekommt.

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/staats-tv-co...

(Fake News)

Falsche Berichte

Bundesregierung: Keine Beteiligung von Rechtsradikalen bei G20-Randale

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/bundesr...

(Zu Andreas Scheffel, Urheber der Behauptung und Kämpfer gegen rechts)

http://www.beobachternews.de/2017/02/04/bedrohter-journal...

Grüne gründen „Netzfeuerwehr“ gegen Fake-News

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/gruene-...

Anti-Diversity-Papier

Google feuert Mitarbeiter nach Kritik an Gender-Förderung

https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2017/google-...

Google

Entlassen wegen kritischen Denkens

von Lukas Mihr

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/entlassen...

Netzwerkdurchsetzungsgesetz

Facebook baut zweites Löschzentrum in Deutschland auf

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/faceboo...

Fake News „C-Star“ in Seenot

Verfrühte Schadenfreude

von Michael Paulwitz

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/verfrueht...

Lügenpresse-Vorwurf

Zwei Versionen einer Spuckattacke

von Thorsten Brückner

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/zwei-vers...

«Vielleicht müssen wir all das erdulden»

Interview

Der britische Autor Douglas Murray über Europas geistige Krise, Angela Merkels Tragik und die Sonderstellung des Islam unter den Religionen.

https://mobile2.bazonline.ch/articles/598981c9ab5c3728860...

Wegen Nacktheit

Der Punk starb in Potsdam

von Felix Krautkrämer

https://jungefreiheit.de/kultur/2017/der-punk-starb-in-po...

https://spartacus-potsdam.de/news/news.php?ID=637

Es ist Magie! 10.000 Seiten uralter Zaubersprüche entdeckt

Verstaubt in der Unibibliothek, Jahrhunderte alt: In Leipzig ist eine einzigartige Ritualsammlung aufgetaucht. Geister beschwören, sich unsichtbar machen – so geht's.

http://www.zeit.de/wissen/geschichte/2017-08/magie-zauber...

Gefährlicher Strand-Fund: Vermeintlicher Bernstein entzündet sich

Dieser Fund hätte einer 41-jährigen Frau zum Verhängnis werden können: Der vermeintliche Bernstein war ein Phosphor-Klumpen. Die gefährliche Chemikalie entzündete sich und setzte ihre Jacke in Brand.

http://www.haz.de/Nachrichten/Der-Norden/Uebersicht/Gefae...

Attraktivität der RAF

Was Militanz und „direkte Aktion“ so reizvoll macht

https://www.welt.de/geschichte/raf/article168089386/Was-M...

"Systemfehler" als Urlaubslektüre

https://sezession.de/57346/%C2%BBsystemfehler%C2%AB-als-u...

(Buch "Kontrollverlust")

Spiegel-Bestsellerautor Thorsten Schulte im Fadenkreuz von Justiz und Polizei. Weckruf!

https://www.youtube.com/watch?v=Hb5vS_kQhJs

Nothing to do with Islam - Official Music Video

https://www.youtube.com/watch?v=udQGMi2oook

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Jules Stewart,

Jules Stewart,

En Afghanistan, à l’époque, règne le roi Habiboullah, une forte personnalité. Il est pro-britannique, moderniste sur le plan des mœurs et par son féminisme qui ouvre des écoles pour les filles. Il s’habille à l’occidentale et assure la modernisation de son pays. Il n’a jamais quitté l’Afghanistan. Il n’est pas sur la même longueur d’onde que son frère Nasroullah qui est tout à la fois moderniste (mais sur le seul plan technique, non sur les moeurs) et islamiste, alors qu’il a souvent voyagé à l’étranger. Nasroullah est pro-allemand. Le principal intellectuel du royaume d’Afghanistan est le journaliste Mahmoud Tarzi, adepte d’un « nationalisme islamique ». De 1910 à 1914, les zones tribales de l’actuel Pakistan sont en ébullition : la répression britannique est sévère. Les Pachtounes afghans veulent porter secours à leurs frères de race et se mettent en mouvement en direction de la frontière. Nasroullah fait distribuer 5000 fusils et 500.000 cartouches aux guerriers tribaux pachtounes. Habiboullah réagit très rapidement et promet de punir avec la plus extrême sévérité tous ceux qui entendent attaquer les Indes britanniques. Habiboullah réclame, devant l’assemblée venue l’écouter alors que les Pachtounes appellent au djihad contre les Anglais, qu’on lui apporte un Coran ; il met ses contradicteurs au défi « de trouver un verset ou un chapitre du Coran qui appelle au djihad contre ses amis » (Stewart, p. 24). « Il menaça alors d’arracher la langue à tous ceux qui oseraient encore appeler au djihad et de faire trancher les pieds de ceux qui seraient surpris à marcher vers les zones de combat » (ibid.).

En Afghanistan, à l’époque, règne le roi Habiboullah, une forte personnalité. Il est pro-britannique, moderniste sur le plan des mœurs et par son féminisme qui ouvre des écoles pour les filles. Il s’habille à l’occidentale et assure la modernisation de son pays. Il n’a jamais quitté l’Afghanistan. Il n’est pas sur la même longueur d’onde que son frère Nasroullah qui est tout à la fois moderniste (mais sur le seul plan technique, non sur les moeurs) et islamiste, alors qu’il a souvent voyagé à l’étranger. Nasroullah est pro-allemand. Le principal intellectuel du royaume d’Afghanistan est le journaliste Mahmoud Tarzi, adepte d’un « nationalisme islamique ». De 1910 à 1914, les zones tribales de l’actuel Pakistan sont en ébullition : la répression britannique est sévère. Les Pachtounes afghans veulent porter secours à leurs frères de race et se mettent en mouvement en direction de la frontière. Nasroullah fait distribuer 5000 fusils et 500.000 cartouches aux guerriers tribaux pachtounes. Habiboullah réagit très rapidement et promet de punir avec la plus extrême sévérité tous ceux qui entendent attaquer les Indes britanniques. Habiboullah réclame, devant l’assemblée venue l’écouter alors que les Pachtounes appellent au djihad contre les Anglais, qu’on lui apporte un Coran ; il met ses contradicteurs au défi « de trouver un verset ou un chapitre du Coran qui appelle au djihad contre ses amis » (Stewart, p. 24). « Il menaça alors d’arracher la langue à tous ceux qui oseraient encore appeler au djihad et de faire trancher les pieds de ceux qui seraient surpris à marcher vers les zones de combat » (ibid.).

Like the optimism of the Victorians (or at least the strata that did not live in squalor) during the Industrial Revolution, with their Darwinism, the West is supposedly continuing to march forward in progress as the epitome of human ascent, toward which all that has gone before was merely a prelude. In this scenario, we are about to enter a dispensation that will “end history,” as Professor Francis Fukuyama put it, (F. Fukuyama, “The End of History?,” The National Interest, Summer 1989,

Like the optimism of the Victorians (or at least the strata that did not live in squalor) during the Industrial Revolution, with their Darwinism, the West is supposedly continuing to march forward in progress as the epitome of human ascent, toward which all that has gone before was merely a prelude. In this scenario, we are about to enter a dispensation that will “end history,” as Professor Francis Fukuyama put it, (F. Fukuyama, “The End of History?,” The National Interest, Summer 1989,

« J’ai déclaré par conséquent que, pour trouver dans le christianisme un digne objet d’étude, j’avais été obligé de faire abstraction du christianisme moderne, dissolu, confortable, épicurien, coquet et sans caractère, et de me reporter dans ces temps où la fiancée du Christ, vierge encore, chaste et pure, n’avait pas mêlé à la couronne d’épines de son fiancé céleste les roses et les myrtes de la Vénus païenne, dans ces temps où, pauvre en vérité des trésors de la terre, elle était riche et heureuse dans la jouissance des mystères d’un amour surnaturel. »

« J’ai déclaré par conséquent que, pour trouver dans le christianisme un digne objet d’étude, j’avais été obligé de faire abstraction du christianisme moderne, dissolu, confortable, épicurien, coquet et sans caractère, et de me reporter dans ces temps où la fiancée du Christ, vierge encore, chaste et pure, n’avait pas mêlé à la couronne d’épines de son fiancé céleste les roses et les myrtes de la Vénus païenne, dans ces temps où, pauvre en vérité des trésors de la terre, elle était riche et heureuse dans la jouissance des mystères d’un amour surnaturel. »

¿Quienes provocan esa catástrofe? Expeditiva e incompleta será la respuesta que cite al Gran Guardabosque. En principio, su arquetipo es el del "gran bárbaro". Hombre de guerra, reclutador de la peor canalla, todo le es válido con tal de arrasar y dar satisfacción a sus ambiciones. A las mientes nos vienen Atila, Gengis Khan, Almanzor, Hitler, Stalin... El Gran Guardabosque se va acercando al país dulce, de clima bondadoso, de refinada cultura clásica, de límpidas y gratas costumbres, La Marina. Cuanto se ve desde La Marina parece una síntesis geográfica e histórica. Como en los sueños, desde los Acantilados de Mármol se divisa una condensación de tiempos y paisajes. Se perciben valores y hábitos de tiempos medievales, la persistencia de códigos caballerescos, monacales, campesinos, etc. de aquellos siglos lejanos, en unión onírica con elementos propios de la contemporaneidad (automóviles, por ejemplo). La Marina recuerda la Europa mediterránea y templada, el entorno de países con fuerte cultura clásica, países de ricos viñedos y tradiciones hermosas. Por el contrario, el Gran Guardabosque representa la zafiedad de quien procede de brumosos y oscuros bosques, prototipo del bárbaro, al que unos climas y territorios poco amables no pueden afectarle de otro modo sino por embrutecimiento. Sin embargo, la figura del Gran Guardabosque es muy compleja en esta obra de Jünger. No es el "bruto", no carece de cierta grandeza, pese a que su acción sobre la Civilización será nefasta. Los personajes que de todo punto repugnan son los que les siguen, aquellos a quienes sus tropas reclutan y movilizan. La canalla, la hez, aquellos que conforman –en toda civilización o comunidad gastada- la Oclocracia. Tras Aristóteles, las descripciones spenglerianas de la Oclocracia nos parecen aquí fundamentales.

¿Quienes provocan esa catástrofe? Expeditiva e incompleta será la respuesta que cite al Gran Guardabosque. En principio, su arquetipo es el del "gran bárbaro". Hombre de guerra, reclutador de la peor canalla, todo le es válido con tal de arrasar y dar satisfacción a sus ambiciones. A las mientes nos vienen Atila, Gengis Khan, Almanzor, Hitler, Stalin... El Gran Guardabosque se va acercando al país dulce, de clima bondadoso, de refinada cultura clásica, de límpidas y gratas costumbres, La Marina. Cuanto se ve desde La Marina parece una síntesis geográfica e histórica. Como en los sueños, desde los Acantilados de Mármol se divisa una condensación de tiempos y paisajes. Se perciben valores y hábitos de tiempos medievales, la persistencia de códigos caballerescos, monacales, campesinos, etc. de aquellos siglos lejanos, en unión onírica con elementos propios de la contemporaneidad (automóviles, por ejemplo). La Marina recuerda la Europa mediterránea y templada, el entorno de países con fuerte cultura clásica, países de ricos viñedos y tradiciones hermosas. Por el contrario, el Gran Guardabosque representa la zafiedad de quien procede de brumosos y oscuros bosques, prototipo del bárbaro, al que unos climas y territorios poco amables no pueden afectarle de otro modo sino por embrutecimiento. Sin embargo, la figura del Gran Guardabosque es muy compleja en esta obra de Jünger. No es el "bruto", no carece de cierta grandeza, pese a que su acción sobre la Civilización será nefasta. Los personajes que de todo punto repugnan son los que les siguen, aquellos a quienes sus tropas reclutan y movilizan. La canalla, la hez, aquellos que conforman –en toda civilización o comunidad gastada- la Oclocracia. Tras Aristóteles, las descripciones spenglerianas de la Oclocracia nos parecen aquí fundamentales. Pero nuestro libro muestra precisamente que las “condiciones ordinarias” ya no se darán más. El mundo que rodeaba La Marina no desconocía las guerras, la muerte, los códigos de honor, de heroismo y sangre. De hecho, en la Marina todo se experimenta: la paz, el amor, la ciencia y la guerra. Todo se vive de forma absoluta como si se presentara en oníricas condensaciones. Así vivimos en los sueños, mezclando pasado, presente y futuro, reuniendo a vivos y muertos. Edad antigua, edad media, renacimiento y el más puro siglo XX, todo coexiste en la novela.

Pero nuestro libro muestra precisamente que las “condiciones ordinarias” ya no se darán más. El mundo que rodeaba La Marina no desconocía las guerras, la muerte, los códigos de honor, de heroismo y sangre. De hecho, en la Marina todo se experimenta: la paz, el amor, la ciencia y la guerra. Todo se vive de forma absoluta como si se presentara en oníricas condensaciones. Así vivimos en los sueños, mezclando pasado, presente y futuro, reuniendo a vivos y muertos. Edad antigua, edad media, renacimiento y el más puro siglo XX, todo coexiste en la novela.  Las personas más civilizadas pueden tener por seguro que en su propio hogar, en su misma caverna, compartiendo la olla y el lecho, hay también una naturaleza salvaje, una semilla de la ancestral barbarie. Más aún, en esas selvas de cemento y hormigón, que se llaman ciudades, anidan las condiciones perfectas de un retroceso, como supieron ver otras grandes mentes de la generación de Jünger; así es el caso de Oswald Spengler. Justamente cuando envejece una civilización y el alma de los hombres se reseca, en la misma fase en que los grandes valores que la vivifican quedan angostados, entonces sucede que el fondo más primitivo y salvaje pase a un primer plano. Ese fondo es el de Lampusa, la caverna y la cocinera del héroe y del sabio. El salvajismo del hombre de la era técnica y de la gran urbe, nos tememos, es de una peor especie que del “primitivo natural”. No proviene de una ingenuidad y de una múltiple vía para recorrer posibilidades y actualizarlas, sino precisamente procede de la muerte y desecación de importantes regiones del alma humana, proviene de una degeneración. La cabaña de Köppelsbleek, con sus calaveras y manos clavadas absurdamente, y los instrumentos para desollar cuerpos humanos a la vista, representa el retroceso demasiado fácil en que la Civilización puede incurrir. Las hogueras en los bosques, las cabañas, granjas, graneros, en fin, la destrucción de los esfuerzos humanos por civilizar el mundo, por cultivar, son prueba irrefutable de cuán fácilmente la destrucción se adueña de todo, y el caos siempre está del lado de los elementos más retardatarios de la Civilización.

Las personas más civilizadas pueden tener por seguro que en su propio hogar, en su misma caverna, compartiendo la olla y el lecho, hay también una naturaleza salvaje, una semilla de la ancestral barbarie. Más aún, en esas selvas de cemento y hormigón, que se llaman ciudades, anidan las condiciones perfectas de un retroceso, como supieron ver otras grandes mentes de la generación de Jünger; así es el caso de Oswald Spengler. Justamente cuando envejece una civilización y el alma de los hombres se reseca, en la misma fase en que los grandes valores que la vivifican quedan angostados, entonces sucede que el fondo más primitivo y salvaje pase a un primer plano. Ese fondo es el de Lampusa, la caverna y la cocinera del héroe y del sabio. El salvajismo del hombre de la era técnica y de la gran urbe, nos tememos, es de una peor especie que del “primitivo natural”. No proviene de una ingenuidad y de una múltiple vía para recorrer posibilidades y actualizarlas, sino precisamente procede de la muerte y desecación de importantes regiones del alma humana, proviene de una degeneración. La cabaña de Köppelsbleek, con sus calaveras y manos clavadas absurdamente, y los instrumentos para desollar cuerpos humanos a la vista, representa el retroceso demasiado fácil en que la Civilización puede incurrir. Las hogueras en los bosques, las cabañas, granjas, graneros, en fin, la destrucción de los esfuerzos humanos por civilizar el mundo, por cultivar, son prueba irrefutable de cuán fácilmente la destrucción se adueña de todo, y el caos siempre está del lado de los elementos más retardatarios de la Civilización.

El veterano “mauritano” y el príncipe, en su visita a la Ermita representan esa necesidad de conservar el honor, la identidad, la tradición. El príncipe, un joven viejo, lleva en su sangre azul el instinto de repeler al Caos, de plantar batalla a ese Poder entrópico. Ser digno de nuestros mayores, ponerse a la altura de las glorias pasadas... Esto puede ayudar, pero nunca será lo bastante para la nueva situación de emergencia. El príncipe representa un pasado, una aristocracia que se despide y cuya sangre está diluída, ejerciendo un papel en la historia que acabará en irrelevancia. Todavía puede concitar focos de resistencia, pues esa sangre es sabedora de las viejas luchas. El instinto dirá, en nuestro caso hispano, cuándo hay que resucitar el ardor de Covadonga o de Las Navas de Tolosa, el empuje de la Reconquista o de los Tercios, pero no nos será dable recuperar un pasado, aun cuando fuese éste de lo más glorioso. Pues los desafíos nuevos exigen algo más, mucho más que retomar modelos del pasado. El Enemigo de nuestra Civilización no es fácilmente visible tras de una frontera (“hay moros en la costa”) o una bandera. El Enemigo, en tanto que alteridad irreductible y conjunto de valores inasimilables en nuestra Civilización, ha tomado posiciones de índole estructural. La estrategia del caos de éste Gran Guardabosque ha consistido en contar con algo más que “invasiones” físicas y amenazas armadas. Es una estrategia de confusionismo ideológico. Todos los pilares axiológicos de Europa van siendo dinamitados uno a uno, ante una indiferencia general o un aplauso orquestado desde las “ideologías”. Hoy en día, liberales o marxistas, socialdemócratas o conservadores, hoy en día todos aplauden orquestadamente en medio de un silencio de corderos. Los ideólogos difunden ideologías y supersticiones, llámense “democracia” o “derechos humanos”, por encima de las pequeñas diferencias de detalle en cuanto a programas de gobierno o reformas económico-políticas, matices en el estilo o verborrea doctrinaria. El príncipe ya no puede mover a una clase caballeresca que enarbole la bandera de la buena “tradición”. Apenas un puñado frente al griterío de masas barbarizadas. Los programas aristocráticos de un Spengler o de un Jünger, su “socialismo” nacionalista, su conservadurismo no reaccionario nada tenían que ver con la movilización parda o roja de masas intoxicadas. La verdadera sangre azul que pudiera hacer frente a la muchedumbre parda y roja, eran cuatro gotas ya impotentes en la República de Weimar. Y otro tanto se diga del arquetipo del veterano militar “mauritano”. Los “mauritanos”, orden militar, podrán nutrir siempre a ese conjunto de fuerzas que son el brazo del nacionalista, de quien desea proteger a su patria de los enemigos externos o internos. Pero estos hombres duros, curtidos, gente de armas que llevan siempre afiladas para la ocasión bien pueden errar y pasarse a las filas del Caos, contribuir al Caos mismo. También se observa que aquellos que se presentan como protectores, y que han sido designados para tal función, se agazapan esperando el cambio de poder y su adaptación a los nuevos tiempos. Tal es el destino de las manzanas podridas: se convierten en el cobijo de toda clase de gusanos.

El veterano “mauritano” y el príncipe, en su visita a la Ermita representan esa necesidad de conservar el honor, la identidad, la tradición. El príncipe, un joven viejo, lleva en su sangre azul el instinto de repeler al Caos, de plantar batalla a ese Poder entrópico. Ser digno de nuestros mayores, ponerse a la altura de las glorias pasadas... Esto puede ayudar, pero nunca será lo bastante para la nueva situación de emergencia. El príncipe representa un pasado, una aristocracia que se despide y cuya sangre está diluída, ejerciendo un papel en la historia que acabará en irrelevancia. Todavía puede concitar focos de resistencia, pues esa sangre es sabedora de las viejas luchas. El instinto dirá, en nuestro caso hispano, cuándo hay que resucitar el ardor de Covadonga o de Las Navas de Tolosa, el empuje de la Reconquista o de los Tercios, pero no nos será dable recuperar un pasado, aun cuando fuese éste de lo más glorioso. Pues los desafíos nuevos exigen algo más, mucho más que retomar modelos del pasado. El Enemigo de nuestra Civilización no es fácilmente visible tras de una frontera (“hay moros en la costa”) o una bandera. El Enemigo, en tanto que alteridad irreductible y conjunto de valores inasimilables en nuestra Civilización, ha tomado posiciones de índole estructural. La estrategia del caos de éste Gran Guardabosque ha consistido en contar con algo más que “invasiones” físicas y amenazas armadas. Es una estrategia de confusionismo ideológico. Todos los pilares axiológicos de Europa van siendo dinamitados uno a uno, ante una indiferencia general o un aplauso orquestado desde las “ideologías”. Hoy en día, liberales o marxistas, socialdemócratas o conservadores, hoy en día todos aplauden orquestadamente en medio de un silencio de corderos. Los ideólogos difunden ideologías y supersticiones, llámense “democracia” o “derechos humanos”, por encima de las pequeñas diferencias de detalle en cuanto a programas de gobierno o reformas económico-políticas, matices en el estilo o verborrea doctrinaria. El príncipe ya no puede mover a una clase caballeresca que enarbole la bandera de la buena “tradición”. Apenas un puñado frente al griterío de masas barbarizadas. Los programas aristocráticos de un Spengler o de un Jünger, su “socialismo” nacionalista, su conservadurismo no reaccionario nada tenían que ver con la movilización parda o roja de masas intoxicadas. La verdadera sangre azul que pudiera hacer frente a la muchedumbre parda y roja, eran cuatro gotas ya impotentes en la República de Weimar. Y otro tanto se diga del arquetipo del veterano militar “mauritano”. Los “mauritanos”, orden militar, podrán nutrir siempre a ese conjunto de fuerzas que son el brazo del nacionalista, de quien desea proteger a su patria de los enemigos externos o internos. Pero estos hombres duros, curtidos, gente de armas que llevan siempre afiladas para la ocasión bien pueden errar y pasarse a las filas del Caos, contribuir al Caos mismo. También se observa que aquellos que se presentan como protectores, y que han sido designados para tal función, se agazapan esperando el cambio de poder y su adaptación a los nuevos tiempos. Tal es el destino de las manzanas podridas: se convierten en el cobijo de toda clase de gusanos. No se trata de una ciencia entendida como “fuerza productiva”. No se trata de esa tecnología que hoy impera, completamente desconectada de la admiración. La verdadera ciencia y la filosofía se identificaban en los clásicos griegos y en los escolásticos medievales. La curiosidad innata e insaciable del hombre entonces no debía quedar presa de afanes mezquinos, afanes de “tendero”. La curiosidad del sabio, al igual que el honor del guerrero, no “sirven para nada” salvo para justificar la Civilización misma. Nada menos. Las cosas más nobles –arte, ciencia, filosofía, - no sirven para nada porque su función consiste en dar fundamento a la existencia. Y una existencia dotada de fundamento es una existencia verdaderamente humana, civilizada, feliz.

No se trata de una ciencia entendida como “fuerza productiva”. No se trata de esa tecnología que hoy impera, completamente desconectada de la admiración. La verdadera ciencia y la filosofía se identificaban en los clásicos griegos y en los escolásticos medievales. La curiosidad innata e insaciable del hombre entonces no debía quedar presa de afanes mezquinos, afanes de “tendero”. La curiosidad del sabio, al igual que el honor del guerrero, no “sirven para nada” salvo para justificar la Civilización misma. Nada menos. Las cosas más nobles –arte, ciencia, filosofía, - no sirven para nada porque su función consiste en dar fundamento a la existencia. Y una existencia dotada de fundamento es una existencia verdaderamente humana, civilizada, feliz.