Ugo Gaudino

Ex: http://www.geopolitica-rivista.org

La complessa produzione di Carl Schmitt, tanto affascinante quanto labirintica, ha dato un contributo fondamentale alla comprensione del nichilismo e ai processi di secolarizzazione e neutralizzazione che l’hanno provocato. Spinto da un’inesorabile volontà di esorcizzare la crisi e la negatività in cui stava precipitando la decadente Europa d’inizio Novecento, il giurista tedesco si confronta impavidamente con la “potenza del Niente” – esperienza cruciale per la comprensione di quell’epoca e per restare dentro alla filosofia, come ammonivano Jünger ed Heidegger in Oltre la linea –, tentando di opporre all’horror vacui soluzioni di volta in volta sempre più solide, concrete ed elementari, nel corso di un itinerario intellettuale lungo, tortuoso e per certi aspetti contraddittorio.

La complessa produzione di Carl Schmitt, tanto affascinante quanto labirintica, ha dato un contributo fondamentale alla comprensione del nichilismo e ai processi di secolarizzazione e neutralizzazione che l’hanno provocato. Spinto da un’inesorabile volontà di esorcizzare la crisi e la negatività in cui stava precipitando la decadente Europa d’inizio Novecento, il giurista tedesco si confronta impavidamente con la “potenza del Niente” – esperienza cruciale per la comprensione di quell’epoca e per restare dentro alla filosofia, come ammonivano Jünger ed Heidegger in Oltre la linea –, tentando di opporre all’horror vacui soluzioni di volta in volta sempre più solide, concrete ed elementari, nel corso di un itinerario intellettuale lungo, tortuoso e per certi aspetti contraddittorio.

1. Intellettuale eclettico dalla penna sottile e dai molteplici interessi, nonché figura di primissimo piano tra i malinconici testimoni della crisi di un’epoca (quella dell’Europa degli Stati sovrani e della sua migliore creazione, il cosiddetto ius publicum europaeum), l’ambiguità di un personaggio definito non a torto ”la sfinge della moderna scienza giuspubblicistica tedesca” non pregiudica la grandezza della sua prestazione, frutto di una visione del mondo disincantata che tenta di addomesticare il caos senza pretendere di neutralizzarlo completamente.

Il nucleo propulsivo della produzione schmittiana sta nel suo essere situato nel contesto di crisi dell’Europa di inizio Novecento, tanto storico-politica quanto logico-teorica. In questa sede si cercherà di far chiarezza sul secondo aspetto, analizzando i tentativi dell’autore di far fronte alla crisi del razionalismo moderno e della mediazione tra Idea e Realtà. Di fronte alle minacciose lande aperte dal nichilismo, Schmitt non reagisce affidandosi a procedimenti antitetici e costruendo edifici metafisici ormai obsoleti nell’età della tecnica né tantomeno crogiolandosi nello spleen come molti intellettuali sedotti dal “Niente”: il giurista di Plettenberg cerca invece di forzare la crisi, di radicalizzarla risalendone alle origini, decostruendola e provando a cogliervi il momento genetico di nuovo, possibile ordine per l’Occidente decadente.

Di qui la prima fase del suo percorso, quella del “decisionismo”, primo tentativo di opposizione al nichilismo. Partendo dalla consapevolezza dell’origine contraddittoria della politica, basata sulla coappartenenza originaria di violenza e forma, Schmitt afferma l’innegabilità degli aspetti entropici e distruttivi della stessa. Tramontata ogni pretesa di mediazione definitiva tra ideale e contingente da parte della ragione, la politica resta in balìa di questa frattura genealogica, in una dialettica in cui la trascendenza dell’Idea non è mai ontologicamente piena ma permeata da un’assenza originaria, immersa nelle sabbie mobili del cosiddetto “stato d’eccezione” che rispetto all’ordine si pone come ombra ed eventualità che può rovesciarlo da un momento all’altro.

La via d’uscita per imporsi sull’eccezione è individuata nella “decisione”, che nasce dal Nulla e tenta di costruire un edificio politico-giuridico nonostante le basi estremamente fragili: l’eccezione, per quanto pericolosa, è realisticamente considerata necessaria per partorire e mantenere l’ordine. Una prospettiva agli antipodi delle utopie dei normativisti, i quali trascurano la possibilità che l’ordine possa auto-rovesciarsi e restano ciecamente aggrappati alla regola ignorando che essa vive “solo nell’eccezione”, come affermato in Teologia politica. Chi decide sullo “stato d’eccezione” è per Schmitt “sovrano”, inteso come colui che riesce a compiere il salto dall’Idea alla Realtà e che ha l’ultima parola su quelle situazioni liminali in cui l’ordinamento è minacciato da gravi crisi che possono sconvolgerne le fondamenta.

Per quanto suggestiva, la fase del decisionismo sembra eccessivamente legata alla categoria dello Stato moderno, di cui il giurista appare profondamente nostalgico (pur non essendo uno “statolatra” tout court come vorrebbero farlo apparire alcuni: lo Stato è soltanto un “bel male” prodotto dalla cultura europea onde evitare la dissoluzione delle guerre civili). Pertanto, vista la crisi dei “Leviatani”, cui Schmitt assiste in prima persona nell’agonizzante Repubblica di Weimar, le strade da percorrere per neutralizzare il “Niente” sono quelle che conducono a istanze pre-statali, sopravvissute alla crisi della razionalità moderna – di cui lo Stato era un prodotto – e nelle quali ricercare l’essenza del “politico” dopo il tracollo della statualità.

2. Si apre così la seconda fase del pensiero schmittiano, incentrata sulla teoria degli “ordini concreti”: questa, ancorandosi alla concreta storicità e spazialità, rappresenta un passo in avanti rispetto alla fluidità dello “stato d’eccezione” e un ponte di collegamento con le successive elucubrazioni sul nomos. Vanificata l’illusione statocentrica, Schmitt dirige la sua lente d’ingrandimento sulle Ortungen dei popoli, soggetti in grado di decidere sulla propria esistenza politica – e quindi sulla dicotomia “amico/nemico” – anche andando “oltre” lo Stato.

Così come l’essenza del politico è ricercata al di là dello Stato, anche il diritto è ormai slegato da questo, che ha perso definitivamente il monopolio della politica che Weber gli riconosceva: pertanto, riprendendo l’istituzionalismo di Maurice Hauriou e di Santi Romano, Schmitt arriva a sostenere che le norme non coincidono né con universali astratti né con decisioni sovrane ma costituiscono il prodotto di determinate situazioni storico-sociali e di contesti in cui si articola il corpo di una nazione. Questa evoluzione ordinamentalista è una tappa necessaria per la costruzione di un edificio giuridico svincolato dallo Stato e fondato sulla concretezza di una normalità non più dipendente dal prius della decisione – in quanto creata dal sovrano – ma preesistente nella prassi di un “io sociale” sedimentatosi col tempo intorno alle consuetudini e allo ius involontarium. La decisione finisce per essere assorbita completamente in “ordinamenti concreti” dai tratti comunitaristici, emotivi ed irrazionali che sembrano avvicinarsi di molto alla concezione del Volk propugnata dal nazionalsocialismo, con cui nel corso di questi anni Schmitt ebbe un rapporto controverso. Negli ultimi anni di Weimar, infatti, il giurista si era fermamente opposto ai movimenti estremisti che avrebbero potuto mettere in pericolo la vita pubblica del Reich, tanto da denunciare l’incostituzionalità del partito nazista nel 1930. Nell’ottica schmittiana, “custode” della Costituzione era solo il Presidente del Reich, il cui ruolo fu difeso strenuamente fino all’ascesa di Hitler. Allora, principalmente per ragioni di opportunismo legate alla carriera prima ancora che per presunte affinità ideologiche, diventò membro del partito, da cui comunque fu allontanato nel 1936, accusato di vicinanza ad ambienti reazionari, conservatori e non ariani da Alfred Rosenberg.

Nonostante la palese eterodossia di un cattolico romano che rifiutava tanto il razzismo biologico quanto il tracotante imperialismo di marca hitleriana (da cui diverge il suo concetto di Grossraum), è innegabile che Schmitt in quegli anni abbia tentato, invano, di rendere compatibili le sue idee con la dottrina nazionalsocialista. Di qui l’ambizioso proposito, contenuto nel saggio del 1934 Stato, movimento, popolo, di delineare un modello costituzionale per il Terzo Reich, visto come la possibile realizzazione del “ordine concreto” in cui l’unità è assicurata dalla combinazione di questi tre elementi – probabilmente anche con l’obiettivo di arginare gli eccessi del Führer. Tuttavia, queste analogie non fanno di Schmitt un Kronjurist ma dimostrano solo la volontà dell’autore di svincolarsi dall’apparato teorico ancora legato alla dimensione statale e la necessità di elaborare un novus ordo capace di fungere da baluardo per il nichilismo.

La valorizzazione delle coordinate spazio-temporali, l’esaltazione del popolo e dell’elemento terrigno, uniti ai saggi di diritto internazionale maturati nel corso degli anni Venti e Trenta non sono dunque da considerare come tratti apologetici del regime quanto piuttosto come preludio alla teoria del nomos e ad una nuova idea di diritto priva di caratteri astratti e legata alla concretezza degli eventi storici, in cui si situa per diventare ordinamento e si orienta per modellare un ambiente, non sottraendosi alla storicità e alla temporalità ma rappresentando anzi un fattore che li co-determina.

Una riflessione dai tratti fortemente geopolitici che sembra neutralizzare la “potenza del Niente” valorizzando l’elemento spaziale in cui collocare l’idea politica, ormai lontana dagli abissi dello “stato d’eccezione”.

3. Il termine nomos viene impiegato nel suo senso originario e ricondotto alla prima occupazione di terra e a quelle attività pratico-sociali di appropriazione, divisione e sfruttamento della medesima. Il diritto è quindi unità di ordinamento e localizzazione (Ordnung und ortung) che non nasce con strumenti razionali ma neppure dalla decisione quanto dalla conquista del territorio: nella terra è situato il nesso ontologico che collega giustizia e diritto.

Di qui la necessità avvertita dal giurista esperto del mondo classico di recuperare l’etimologia autentica del termine νεμειν, che si articola in tre significati: “prendere, conquistare” (da cui i concetti di Landnahme e Seenahme, sviluppati in Terra e mare nel ’42); “dividere, spartire”, ad indicare la suddivisione del terreno e la conseguente nascita di un ordinamento proprietario su di esso; “pascolare”, quindi utilizzare, valorizzare, consumare. Soffermandosi sulla genesi della parola nomos Schmitt vuole restituirle la “forza e grandezza primitiva” salvandola dalla cattiva interpretazione datale dai contemporanei, che l’hanno “ridotta a designare, in maniera generica e priva di sostanza, ogni tipo di regolamentazione o disposizione normativistica”, come afferma polemicamente ne Il nomos della terra, pubblicato nel 1950 e summa del suo pensiero giuridico e politico. L’uso linguistico di “un’epoca decadente che non sa più collegarsi alle proprie origini” funzionalizza il nomos alla legge, non distinguendo tra diritto fondamentale e atti di posizione e facendo scomparire il legame con l’atto costitutivo dell’ordinamento spaziale.

Di qui la necessità avvertita dal giurista esperto del mondo classico di recuperare l’etimologia autentica del termine νεμειν, che si articola in tre significati: “prendere, conquistare” (da cui i concetti di Landnahme e Seenahme, sviluppati in Terra e mare nel ’42); “dividere, spartire”, ad indicare la suddivisione del terreno e la conseguente nascita di un ordinamento proprietario su di esso; “pascolare”, quindi utilizzare, valorizzare, consumare. Soffermandosi sulla genesi della parola nomos Schmitt vuole restituirle la “forza e grandezza primitiva” salvandola dalla cattiva interpretazione datale dai contemporanei, che l’hanno “ridotta a designare, in maniera generica e priva di sostanza, ogni tipo di regolamentazione o disposizione normativistica”, come afferma polemicamente ne Il nomos della terra, pubblicato nel 1950 e summa del suo pensiero giuridico e politico. L’uso linguistico di “un’epoca decadente che non sa più collegarsi alle proprie origini” funzionalizza il nomos alla legge, non distinguendo tra diritto fondamentale e atti di posizione e facendo scomparire il legame con l’atto costitutivo dell’ordinamento spaziale.

Bersaglio di Schmitt è il linguaggio positivistico del secolo XIX che in Germania aveva reso nomos con Gesetz, ossia legge, errore d’interpretazione ricondotto all’abuso del concetto di legalità tipico dello Stato legislativo centralistico. Il nomos indica invece la piena immediatezza di una forza giuridica non mediata da leggi, di un atto di legittimità costitutivo che conferisce senso alla legalità delle stesse, di una violenza non indiscriminata né indeterminata ma ontologicamente ordinatrice. Il riferimento al celebre frammento 169 di Pindaro sul nomos basileus e al nomos sovrano in Aristotele non fanno che rinforzare la tesi secondo cui la dottrina positivistica, malgrado l’ammonimento degli esponenti della scuola “storica” come Savigny, sarebbe rimasta intrappolata nel quadro nichilistico del suo tempo, da cui Schmitt tenta di uscire riallacciandosi a quegli elementi primordiali che rappresentano una risorsa simbolica fondamentale, da cui l’uomo nasce e a cui s’aggrappa per organizzare la sua vita. Assumendo la piena consapevolezza di essere “animali terrestri” si cerca di evitare la disgregazione dell’epoca contemporanea.

4. Partendo dalla terra, che salva dall’oblio filosofico, coadiuvato da Heidegger e Junger, lo Schmitt di Terra e mare e de Il nomos della terra ritorna alla dimensione ctonia e tellurica dell’individuo, ripercorrendo la storia del mondo e armandosi contro due minacce che rappresentano facce della stessa medaglia: da un punto di vista metafisico il nichilismo della tecnica, che ha prodotto la drastica separazione tra ordinamento e localizzazione, eliminando le differenze e trasformando il nomos in legge, si rispecchia geopoliticamente nell’universalismo di stampo angloamericano, che con la sua weltanschauung utopistica ha provocato la dissoluzione dello ius publicum europaeum, cardine dell’ordine politico dell’Europa moderna.

È opportuno segnalare che questa teoria non riposa su basi radicalmente antitetiche rispetto alle elaborazioni precedenti: l’idea di Giustizia che si manifesta nel nomos è ordine che si rende visibile attraverso il disordine, presa di possesso, recinzione e nel contempo esclusione, radicamento nello sradicamento. L’ultimo Schmitt, in altre parole, traduce in termini spaziali i concetti chiave elaborati negli anni ’20. La sovranità, collocata in precedenza nel tempo concreto della modernità come epoca dell’eccezione ma ancora in uno spazio astratto, ora si radica intensamente nella concretezza spaziale e più precisamente nel vecchio continente. In seguito alla prima rivoluzione spaziale moderna, con l’irruzione sulla scena storica del mare (spazio liscio, vuoto, anomico) e con la scoperta e l’occupazione dell’America prende forma l’ordine europeo degli Stati: il nuovo nomos è riorganizzazione dello spazio, rivolgimento, rivoluzione.

Così come lo Stato moderno non espunge davvero da sé il caos, ma ne è anzi attraversato e continuamente ferito, il nuovo ordine moderno prende forma confinando questo disordine al di fuori di sé, nello spazio extraeuropeo, ma mai cercando di neutralizzarlo in via definitiva.

L’irrazionalità della guerra viene dunque confinata nelle amity lines del mare mentre sul suolo continentale, a mo’ di razionalizzazione effettiva del sacrificio, resta la guerre en forme tra Stati che si riconoscono reciprocamente come sovrani e che non mirano all’annichilimento o alla criminalizzazione del nemico. Una delle maggiori conquiste del diritto pubblico europeo è stata infatti la limitazione della guerra (Hegung des Krieges) e la trasformazione dal bellum iustum delle guerre civili di religione in conflitti “giusti” tra pari, tra hostes aequaliter iusti. Quest’atto di contenimento non è stato frutto delle ideologie razionalistiche, bensì della particolare condizione di equilibrio di cui l’Europa moderna ha goduto fino al 1914. Un assetto fondato non solo sulla dialettica vecchio/nuovo mondo – strumentalizzata da Schmitt, secondo alcuni, per difendere l’imperialismo e il colonialismo europeo -, ma anche sul rapporto tra terraferma e libertà del mare che ha fatto in primis le fortune dell’Inghilterra, che ha scelto di diventarne “figlia” trasformando la propria essenza storico-politica ed arrivando a dominare lo spazio liscio e uniforme.

L’irrazionalità della guerra viene dunque confinata nelle amity lines del mare mentre sul suolo continentale, a mo’ di razionalizzazione effettiva del sacrificio, resta la guerre en forme tra Stati che si riconoscono reciprocamente come sovrani e che non mirano all’annichilimento o alla criminalizzazione del nemico. Una delle maggiori conquiste del diritto pubblico europeo è stata infatti la limitazione della guerra (Hegung des Krieges) e la trasformazione dal bellum iustum delle guerre civili di religione in conflitti “giusti” tra pari, tra hostes aequaliter iusti. Quest’atto di contenimento non è stato frutto delle ideologie razionalistiche, bensì della particolare condizione di equilibrio di cui l’Europa moderna ha goduto fino al 1914. Un assetto fondato non solo sulla dialettica vecchio/nuovo mondo – strumentalizzata da Schmitt, secondo alcuni, per difendere l’imperialismo e il colonialismo europeo -, ma anche sul rapporto tra terraferma e libertà del mare che ha fatto in primis le fortune dell’Inghilterra, che ha scelto di diventarne “figlia” trasformando la propria essenza storico-politica ed arrivando a dominare lo spazio liscio e uniforme.

Ma è nello stesso humus culturale anglosassone che le logiche di neutralizzazione passiva proliferano: il culto del razionalismo, ignaro d’eccezione e di localizzazioni e che tutto uniforma con i suoi sterili meccanismi, che impone la soppressione degli elementi irrazionali ignorando che l’Es, per citare un celebre Freud, prima o poi riesploderà in forme ancor più brutali. Torna infatti la iusta bella, che mira al totale annientamento del nemico, rappresentato stavolta dai soggetti che non si piegano al mondialismo informe e ad una condizione “utopica” che in realtà è guerra civile globale: lo sradicamento dell’u-topos conduce alla deterritorializzazione, che è perdita del nomos in quanto orientamento e ricaduta nel vortice nichilistico che l’ottimismo positivista cercava di esorcizzare con l’uso astratto della ragione.

Ciò che Schmitt cerca di affermare, pertanto, è che solo assumendo consapevolmente la propria origine abissale, la negatività di base e la possibilità della fine inscritta in sé stesso un ordinamento può sperare di sottrarsi al nichilismo: lo ius publicum europaeum ha perduto concretezza trasformando il nomos in astratta legge globale ed abbracciando ideologie internazionaliste e pacifiste che hanno solo gettato il continente in conflitti drammatici e devastanti. Facendogli perdere, inoltre, la sua specificità ed inglobandolo in quella nozione di Occidente tanto indeterminata quanto adatta per un’epoca in cui l’ordine politico sembra esser stato ingabbiato dai gangli del Niente.

Bibliografia essenziale

AMENDOLA A., Carl Schmitt tra decisione e ordinamento concreto, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999

CASTRUCCI E., Nomos e guerra. Glosse al «Nomos della terra» di Carl Schmitt, La scuola di Pitagora, Napoli, 2011

CHIANTERA-STUTTE P., Il pensiero geopolitico. Spazio, potere e imperialismo tra Otto e Novecento, Carocci Editore, Roma, 2014

GALLI C., Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, Il Mulino, Bologna, 2010

PIETROPAOLI S., Schmitt, Carocci, Roma, 2012

SCHMITT C., Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre der Souveränität, Duncker & Humblot, Monaco-Lipsia 1922, trad it. Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, in Le categorie del ‘politico’ (a cura di P. SCHIERA e G. MIGLIO), Il Mulino, Bologna, 1972

ID., Verfassungslehre, Duncker & Humblot, Monaco-Lipsia 1928, trad. it. Dottrina della costituzione, Giuffrè, Milano, 1984

ID., Der Begriff des Politischen, in C. SCHMITT et al., Probleme der Demokratie, Walther Rothschild, Berlino-Grunewald, 1928, pp. 1-34, trad. it. Il concetto di ‘politico’. Testo del 1932 con una premessa e tre corollari, in Le categorie del ‘politico’, Il Mulino, Bologna, 1972

ID., Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung, Reclam, Lipsia 1942, trad. it. Terra e mare. Una considerazione sulla storia del mondo raccontata a mia figlia Anima, Adelphi, 2011

ID., Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum europaeum, Greven, Colonia 1950, trad. it. Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello “ius publicum europaeum”, Adelphi, Milano, 1991

VOLPI F., Il nichilismo, GLF editori Laterza, Roma, 2009

La lettre de lecteur de Tania Kambouri fut très bien accueillie par ses collègues, ce qui l’incita à décrire ses expériences professionnelles dans un livre intitulé «Deutschland im Blaulicht – Notruf einer Polizistin» [L’Allemagne et les gyrophares – Appel d’urgence d’une policière]. Prenant des situations quotidiennes vécues dans son travail de policière sur le terrain, par exemple les parcages non autorisés, des disputes, des prises aux mains ou des contrôles d’identités, cette femme de 33 ans constate que les règles fondamentales d’un ordre libéral et démocratique sont de moins en moins respectées et cela particulièrement par des groupes de migrants. Ces gens ne reconnaissent pas la police comme représentante de la force publique mais y voient leurs ennemis. De ce fait, les policiers sont de plus en plus empêchés d’accomplir leurs missions et doivent craindre d’être victimes de violences. Il n’est plus question d’imposer le droit. Du coup, on observe des espaces de non-droit dans lesquels ce ne sont plus les lois qui régissent, mais la loi du plus fort.

La lettre de lecteur de Tania Kambouri fut très bien accueillie par ses collègues, ce qui l’incita à décrire ses expériences professionnelles dans un livre intitulé «Deutschland im Blaulicht – Notruf einer Polizistin» [L’Allemagne et les gyrophares – Appel d’urgence d’une policière]. Prenant des situations quotidiennes vécues dans son travail de policière sur le terrain, par exemple les parcages non autorisés, des disputes, des prises aux mains ou des contrôles d’identités, cette femme de 33 ans constate que les règles fondamentales d’un ordre libéral et démocratique sont de moins en moins respectées et cela particulièrement par des groupes de migrants. Ces gens ne reconnaissent pas la police comme représentante de la force publique mais y voient leurs ennemis. De ce fait, les policiers sont de plus en plus empêchés d’accomplir leurs missions et doivent craindre d’être victimes de violences. Il n’est plus question d’imposer le droit. Du coup, on observe des espaces de non-droit dans lesquels ce ne sont plus les lois qui régissent, mais la loi du plus fort.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Mais ce qui fait de Jünger un « nationaliste » dans les années 1920, c’est la lecture de Maurice Barrès. Pourquoi ? Avant la Grande Guerre, on était conservateur (mais non révolutionnaire !). Désormais, avec le mythe du sang, chanté par Barrès, on devient un révolutionnaire nationaliste. Le vocable, plutôt nouveau aux débuts de la république de Weimar, indique une radicalisation politique et esthétique qui rompt avec les droites conventionnelles. L’Allemagne, entre 1918 et 1923, est dans la même situation désastreuse que la France après 1871. Le modèle revanchiste barrésien est donc transposable dans l’Allemagne vaincue et humiliée. Ensuite, peu enclin à accepter un travail politique conventionnel, Jünger est séduit, comme Barrès avant lui, par le Général Boulanger, l’homme qui, écrit-il, « ouvre énergiquement la fenêtre, jette dehors les bavards et laisse entrer l’air pur ». Chez Barrès, Ernst Jünger ne retrouve pas seulement les clefs d’une métapolitique de la revanche ou un idéal de purification violente de la vie politique, façon Boulanger. Il y a derrière cette réception de Barrès une dimension mystique, concentrée dans un ouvrage qu’Ernst Jünger avait déjà lu au Lycée : Du sang, de la volupté et de la mort. Il en retient la nécessité d’une ivresse orgiaque, qui ne craint pas le sang, dans toute démarche politique saine, c’est-à-dire dans le contexte de l’époque, de toute démarche politique non libérale, non bourgeoise.

Mais ce qui fait de Jünger un « nationaliste » dans les années 1920, c’est la lecture de Maurice Barrès. Pourquoi ? Avant la Grande Guerre, on était conservateur (mais non révolutionnaire !). Désormais, avec le mythe du sang, chanté par Barrès, on devient un révolutionnaire nationaliste. Le vocable, plutôt nouveau aux débuts de la république de Weimar, indique une radicalisation politique et esthétique qui rompt avec les droites conventionnelles. L’Allemagne, entre 1918 et 1923, est dans la même situation désastreuse que la France après 1871. Le modèle revanchiste barrésien est donc transposable dans l’Allemagne vaincue et humiliée. Ensuite, peu enclin à accepter un travail politique conventionnel, Jünger est séduit, comme Barrès avant lui, par le Général Boulanger, l’homme qui, écrit-il, « ouvre énergiquement la fenêtre, jette dehors les bavards et laisse entrer l’air pur ». Chez Barrès, Ernst Jünger ne retrouve pas seulement les clefs d’une métapolitique de la revanche ou un idéal de purification violente de la vie politique, façon Boulanger. Il y a derrière cette réception de Barrès une dimension mystique, concentrée dans un ouvrage qu’Ernst Jünger avait déjà lu au Lycée : Du sang, de la volupté et de la mort. Il en retient la nécessité d’une ivresse orgiaque, qui ne craint pas le sang, dans toute démarche politique saine, c’est-à-dire dans le contexte de l’époque, de toute démarche politique non libérale, non bourgeoise.  L’abandon des positions tranchées des années 1918-1933 provient certes de l’âge : Ernst Jünger a 50 ans quand le III° Reich s’effondre dans l’horreur. Il vient aussi du choc terrible que fut la mort au combat de son fils Ernstl dans les carrières de marbre de Carrare en Italie. Au moment d’écrire La Paix, Ernst Jünger, amer comme la plupart de ses compatriotes au moment de la défaite, constate : « Après une défaite pareille, on ne se relève pas comme on a pu se relever après Iéna ou Sedan. Une défaite de cette ampleur signifie un tournant dans la vie de tout peuple qui la subit ; dans cette phase de transition non seulement d’innombrables êtres humains disparaissent mais aussi et surtout beaucoup de choses qui nous mouvaient au plus profond de nous-mêmes ». Contrairement aux guerres précédentes, la deuxième guerre mondiale a porté la puissance de destruction des belligérants à son paroxysme, à des dimensions qu’Ernst Jünger qualifie de « cosmiques », surtout après l’atomisation des villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki. Notre auteur prend conscience que cette démesure destructrice n’est plus appréhendable par les catégories politiques usuelles : de ce fait, nous entrons dans l’ère de la posthistoire. La défaite du III° Reich et la victoire des alliés (anglo-saxons et soviétiques) ont rendu impossible la poursuite des trajectoires historiques héritées du passé. Les moyens techniques de donner la mort en masse, de détruire des villes entières en quelques minutes sinon en quelques secondes prouvent que la civilisation moderne, écrit le biographe Schwilk, « tend irrémédiablement à détruire tout ce qui relève de l’autochtonité, des traditions, des faits de vie organiques ». C’est l’âge posthistorique des « polytechniciens de la puissance » qui commencent partout, et surtout dans l’Europe ravagée, à formater le monde selon leurs critères.

L’abandon des positions tranchées des années 1918-1933 provient certes de l’âge : Ernst Jünger a 50 ans quand le III° Reich s’effondre dans l’horreur. Il vient aussi du choc terrible que fut la mort au combat de son fils Ernstl dans les carrières de marbre de Carrare en Italie. Au moment d’écrire La Paix, Ernst Jünger, amer comme la plupart de ses compatriotes au moment de la défaite, constate : « Après une défaite pareille, on ne se relève pas comme on a pu se relever après Iéna ou Sedan. Une défaite de cette ampleur signifie un tournant dans la vie de tout peuple qui la subit ; dans cette phase de transition non seulement d’innombrables êtres humains disparaissent mais aussi et surtout beaucoup de choses qui nous mouvaient au plus profond de nous-mêmes ». Contrairement aux guerres précédentes, la deuxième guerre mondiale a porté la puissance de destruction des belligérants à son paroxysme, à des dimensions qu’Ernst Jünger qualifie de « cosmiques », surtout après l’atomisation des villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki. Notre auteur prend conscience que cette démesure destructrice n’est plus appréhendable par les catégories politiques usuelles : de ce fait, nous entrons dans l’ère de la posthistoire. La défaite du III° Reich et la victoire des alliés (anglo-saxons et soviétiques) ont rendu impossible la poursuite des trajectoires historiques héritées du passé. Les moyens techniques de donner la mort en masse, de détruire des villes entières en quelques minutes sinon en quelques secondes prouvent que la civilisation moderne, écrit le biographe Schwilk, « tend irrémédiablement à détruire tout ce qui relève de l’autochtonité, des traditions, des faits de vie organiques ». C’est l’âge posthistorique des « polytechniciens de la puissance » qui commencent partout, et surtout dans l’Europe ravagée, à formater le monde selon leurs critères.

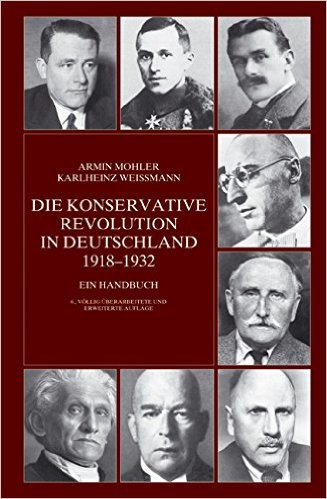

C’est évidemment une rupture non pas tant avec la RC (qui connait trop de facettes pour pouvoir être rejetée entièrement) mais avec ses propres postures nationales-révolutionnaires. Armin Mohler avait écrit le premier article louangeur sur Ernst Jünger dans Weltwoche en 1946. En septembre 1949, il devient le secrétaire d’Ernst Jünger avec pour première tâche de publier en Suisse une partie des journaux de guerre. Armin Mohler avait déjà achevé sa fameuse thèse sur la Révolution conservatrice, sous la supervision du philosophe existentialiste (modéré) et protestant Karl Jaspers, dont il avait retenu une idée cardinale : celle de « période axiale » de l’histoire. Une période axiale fonde les valeurs pérennes d’une civilisation ou d’un grand espace géoreligieux. Pour Armin Mohler, très idéaliste, la RC, en rejetant les idées de 1789, du manchestérisme anglais et de toutes les autres idées libérales, posait les bases, à la suite de l’idée d’amor fati formulée par Nietzsche, d’une nouvelle batterie de valeurs appelées, moyennant les efforts d’élites audacieuses, à régénérer le monde, à lui donner de nouvelles assises solides. Les idées exprimées par Ernst Jünger dans les revues nationales-révolutionnaires des années 20 et dans le Travailleur de 1932 étant les plus « pures », les plus épurées de tout ballast passéiste et de toutes compromissions avec l’un ou l’autre aspect du panlibéralisme du « stupide XIX° siècle » (Daudet !), il fallait qu’elles triomphent dans la posthistoire et qu’elles ramènent les peuples européens dans les dynamismes ressuscités de leur histoire. La pérennité de ces idées fondatrices de nouvelles tables de valeurs balaierait les idées boiteuses des vainqueurs soviétiques et anglo-saxons et dépasserait les idées trop caricaturales des nationaux-socialistes.

C’est évidemment une rupture non pas tant avec la RC (qui connait trop de facettes pour pouvoir être rejetée entièrement) mais avec ses propres postures nationales-révolutionnaires. Armin Mohler avait écrit le premier article louangeur sur Ernst Jünger dans Weltwoche en 1946. En septembre 1949, il devient le secrétaire d’Ernst Jünger avec pour première tâche de publier en Suisse une partie des journaux de guerre. Armin Mohler avait déjà achevé sa fameuse thèse sur la Révolution conservatrice, sous la supervision du philosophe existentialiste (modéré) et protestant Karl Jaspers, dont il avait retenu une idée cardinale : celle de « période axiale » de l’histoire. Une période axiale fonde les valeurs pérennes d’une civilisation ou d’un grand espace géoreligieux. Pour Armin Mohler, très idéaliste, la RC, en rejetant les idées de 1789, du manchestérisme anglais et de toutes les autres idées libérales, posait les bases, à la suite de l’idée d’amor fati formulée par Nietzsche, d’une nouvelle batterie de valeurs appelées, moyennant les efforts d’élites audacieuses, à régénérer le monde, à lui donner de nouvelles assises solides. Les idées exprimées par Ernst Jünger dans les revues nationales-révolutionnaires des années 20 et dans le Travailleur de 1932 étant les plus « pures », les plus épurées de tout ballast passéiste et de toutes compromissions avec l’un ou l’autre aspect du panlibéralisme du « stupide XIX° siècle » (Daudet !), il fallait qu’elles triomphent dans la posthistoire et qu’elles ramènent les peuples européens dans les dynamismes ressuscités de leur histoire. La pérennité de ces idées fondatrices de nouvelles tables de valeurs balaierait les idées boiteuses des vainqueurs soviétiques et anglo-saxons et dépasserait les idées trop caricaturales des nationaux-socialistes.  Armin Mohler veut convaincre le maître de reprendre la lutte. Mais Jünger vient de publier Le Mur du Temps, dont la thèse centrale est que l’ère de l’humanité historique, plongée dans l’histoire et agissant en son sein, est définitivement révolue. Dans La Paix, Ernst Jünger évoquait encore une Europe réunifiée dans la douleur et la réconciliation. Au seuil d’une nouvelle décennie, en 1960, les « empires nationaux » et l’idée d’une Europe unie ne l’enthousiasment plus. Il n’y a plus d’autres perspectives que celle d’un « Etat universel », titre d’un nouvel ouvrage. L’humanité moderne est livrée aux forces matérielles, à l’accélération sans frein de processus qui visent à se saisir de la Terre entière. Cette fluidité planétaire, critiquée aussi par Carl Schmitt, dissout toutes les catégories historiques, toutes les stabilités apaisantes. Les réactiver n’a donc aucune chance d’aboutir à un résultat quelconque. Pour parfaire un programme national-révolutionnaire, comme les frères Jünger en avaient imaginé, il faut que les volontés citoyennes et soldatiques soient libres. Or cette liberté s’est évanouie dans tous les régimes du globe. Elle est remplacée par des instincts obtus, lourds, pareils à ceux qui animent les colonies d’insectes.

Armin Mohler veut convaincre le maître de reprendre la lutte. Mais Jünger vient de publier Le Mur du Temps, dont la thèse centrale est que l’ère de l’humanité historique, plongée dans l’histoire et agissant en son sein, est définitivement révolue. Dans La Paix, Ernst Jünger évoquait encore une Europe réunifiée dans la douleur et la réconciliation. Au seuil d’une nouvelle décennie, en 1960, les « empires nationaux » et l’idée d’une Europe unie ne l’enthousiasment plus. Il n’y a plus d’autres perspectives que celle d’un « Etat universel », titre d’un nouvel ouvrage. L’humanité moderne est livrée aux forces matérielles, à l’accélération sans frein de processus qui visent à se saisir de la Terre entière. Cette fluidité planétaire, critiquée aussi par Carl Schmitt, dissout toutes les catégories historiques, toutes les stabilités apaisantes. Les réactiver n’a donc aucune chance d’aboutir à un résultat quelconque. Pour parfaire un programme national-révolutionnaire, comme les frères Jünger en avaient imaginé, il faut que les volontés citoyennes et soldatiques soient libres. Or cette liberté s’est évanouie dans tous les régimes du globe. Elle est remplacée par des instincts obtus, lourds, pareils à ceux qui animent les colonies d’insectes. ![AM_mohler-j-nger-briefe52a2b554d7f4d_720x600[1]_600x600.jpg](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/02/00/3993534085.jpg) La ND française émerge sur la scène politico-culturelle parisienne à la fin des années 60. Ernst Jünger y apparait d’abord sous la forme d’une plaquette du GRECE due à la plume de Marcel Decombis. La RC, plus précisément la thèse de Mohler, est évoquée par Giorgio Locchi dans le n°23 de Nouvelle école. A partir de ces textes éclot une réception diverse et hétéroclite : les textes de guerre pour les amateurs de militaria ; les textes nationaux-révolutionnaires par bribes et morceaux (peu connus et peu traduits !) chez les plus jeunes et les plus nietzschéens ; les journaux chez les anarques silencieux, etc. De Mohler, la ND hérite l’idée d’une alliance planétaire entre l’Europe et les ennemis du duopole de Yalta d’abord, de l’unipolarité américaine ensuite. C’est là un héritage direct des politiques et alliances alternatives suggérées sous la République de Weimar, notamment avec le monde arabo-musulman, la Chine et l’Inde. Par ailleurs, Armin Mohler réhabilite Georges Sorel de manière beaucoup plus explicite et profonde que la ND française. En Allemagne, Mohler reçoit un tiers de la surface de la revue Criticon, dirigée à Munich par le très sage et très regretté Baron Caspar von Schrenck-Notzing. Aujourd’hui, cet héritage mohlerien est assumé par la maison d’édition Antaios et la revue Sezession, dirigées par Götz Kubitschek et son épouse Ellen Kositza.

La ND française émerge sur la scène politico-culturelle parisienne à la fin des années 60. Ernst Jünger y apparait d’abord sous la forme d’une plaquette du GRECE due à la plume de Marcel Decombis. La RC, plus précisément la thèse de Mohler, est évoquée par Giorgio Locchi dans le n°23 de Nouvelle école. A partir de ces textes éclot une réception diverse et hétéroclite : les textes de guerre pour les amateurs de militaria ; les textes nationaux-révolutionnaires par bribes et morceaux (peu connus et peu traduits !) chez les plus jeunes et les plus nietzschéens ; les journaux chez les anarques silencieux, etc. De Mohler, la ND hérite l’idée d’une alliance planétaire entre l’Europe et les ennemis du duopole de Yalta d’abord, de l’unipolarité américaine ensuite. C’est là un héritage direct des politiques et alliances alternatives suggérées sous la République de Weimar, notamment avec le monde arabo-musulman, la Chine et l’Inde. Par ailleurs, Armin Mohler réhabilite Georges Sorel de manière beaucoup plus explicite et profonde que la ND française. En Allemagne, Mohler reçoit un tiers de la surface de la revue Criticon, dirigée à Munich par le très sage et très regretté Baron Caspar von Schrenck-Notzing. Aujourd’hui, cet héritage mohlerien est assumé par la maison d’édition Antaios et la revue Sezession, dirigées par Götz Kubitschek et son épouse Ellen Kositza.

Le lecteur qui, comme moi, viendrait à peine d'achever la lecture de

Le lecteur qui, comme moi, viendrait à peine d'achever la lecture de  La guerre est étrange, du moins certaines de ses phases. Nous pourrions dire d'elle qu'elle est l'étrangeté même, le tout autre, le plus souvent démoniaque, parfois la déhiscence d'un mystérieux au-delà du bien et du mal et pourtant, l'homme, toujours l'homme réduit à de la chair à canon, des cadavres horriblement torturés ou bien des guerriers impavides et courageux, est au centre du théâtre des opérations, au sens métaphysique et même religieux que nous pourrions donner à cette expression, comme si l'expérience de la Grande Guerre était comparable à la scène des vieux mystères du Moyen Âge : le boqueteau 125, bien connu des lecteurs de Jünger, «n'était jamais tenu que par quelques hommes, mais il prolongeait sa résistance, et c'est ainsi qu'il devenait, visible au loin dans ce paysage de mort, un exemple de ce que même le plus colossal affrontement n'est jamais que la balance où l'on pèse, aujourd'hui comme toujours, le poids de l'homme» (p. 349).

La guerre est étrange, du moins certaines de ses phases. Nous pourrions dire d'elle qu'elle est l'étrangeté même, le tout autre, le plus souvent démoniaque, parfois la déhiscence d'un mystérieux au-delà du bien et du mal et pourtant, l'homme, toujours l'homme réduit à de la chair à canon, des cadavres horriblement torturés ou bien des guerriers impavides et courageux, est au centre du théâtre des opérations, au sens métaphysique et même religieux que nous pourrions donner à cette expression, comme si l'expérience de la Grande Guerre était comparable à la scène des vieux mystères du Moyen Âge : le boqueteau 125, bien connu des lecteurs de Jünger, «n'était jamais tenu que par quelques hommes, mais il prolongeait sa résistance, et c'est ainsi qu'il devenait, visible au loin dans ce paysage de mort, un exemple de ce que même le plus colossal affrontement n'est jamais que la balance où l'on pèse, aujourd'hui comme toujours, le poids de l'homme» (p. 349). L'expérience du combat, surtout lorsqu'elle a lieu dans un théâtre des opérations où se déchaîne la Machine, surtout lorsque approche une «bataille telle que le monde n'en avait encore jamais vue (p. 121, j'ajoute le e manquant dans le texte), est la certitude de pénétrer dans un monde qui n'est pas celui, qui ne peut être celui de notre expérience quotidienne. Plus d'une fois, Ernst Jünger affirme ainsi qu'il a pu estimer se trouver dans une terre maudite (cf. p. 273) peuplée de démons, où il «errait comme sur un immense tas de décombres au-delà des bords du monde connu» (p. 151), terre maudite dont il remarque «la méchanceté spectrale» (p. 161) ou bien comparable à quelque contrée «des premiers âges» (p. 155), en bref, cette zone élémentaire dont j'ai parlé plus haut.

L'expérience du combat, surtout lorsqu'elle a lieu dans un théâtre des opérations où se déchaîne la Machine, surtout lorsque approche une «bataille telle que le monde n'en avait encore jamais vue (p. 121, j'ajoute le e manquant dans le texte), est la certitude de pénétrer dans un monde qui n'est pas celui, qui ne peut être celui de notre expérience quotidienne. Plus d'une fois, Ernst Jünger affirme ainsi qu'il a pu estimer se trouver dans une terre maudite (cf. p. 273) peuplée de démons, où il «errait comme sur un immense tas de décombres au-delà des bords du monde connu» (p. 151), terre maudite dont il remarque «la méchanceté spectrale» (p. 161) ou bien comparable à quelque contrée «des premiers âges» (p. 155), en bref, cette zone élémentaire dont j'ai parlé plus haut.

Pendant ce temps-là, l'Europe du Sud non plus n'est pas immobile. Les gauches y grignotent du terrain jour après jour, ce qui ne manquera pas, à terme, de faire resurgir le volet économique d'une crise européenne désormais globale. Bien sûr,

Pendant ce temps-là, l'Europe du Sud non plus n'est pas immobile. Les gauches y grignotent du terrain jour après jour, ce qui ne manquera pas, à terme, de faire resurgir le volet économique d'une crise européenne désormais globale. Bien sûr,

Aristocratisch

Aristocratisch Icoon

Icoon Becher mocht dan wel marxist-leninist zijn, maar aan zijn vaderlandsliefde, aan zijn gloeiende liefde voor Duitsland en zijn grootse cultuur heeft hij nooit enige twijfel laten bestaan (zoals blijkt uit vele redevoeringen en zijn 'Deutschland-Dichtung'). De historicus Diesener had ontdekt dat de linkse Becher de rechtse Jünger als medestrijder tegen de nazi's wilde winnen, vanuit het besef 'Es ist Zeit, dass wir Deutschlandstreiter von rechts bis links unsere Waffen zusammenfassen' (het is tijd dat wij, strijders voor Duitsland van rechts tot links, onze wapens samenbrengen). Maar tegelijk wist Diesener dat Becher in een vroegere voordracht over het thema 'Moralische und ideologische Überwindung des Faschismus' (Morele en ideologische overwinning op het fascisme) Jünger als 'fascistische schrijver' had bestempeld. Daarom stelde Diesener de Poolse germanist Kuniciki de vraag of het vroegere oordeel van Becher over Jünger misschien niet moest worden herzien (gezien de respectvolle aanspreking in de radio-uitzending van oktober 1943) en hoe hij dit als kenner van de Duitse literatuur zag?

Becher mocht dan wel marxist-leninist zijn, maar aan zijn vaderlandsliefde, aan zijn gloeiende liefde voor Duitsland en zijn grootse cultuur heeft hij nooit enige twijfel laten bestaan (zoals blijkt uit vele redevoeringen en zijn 'Deutschland-Dichtung'). De historicus Diesener had ontdekt dat de linkse Becher de rechtse Jünger als medestrijder tegen de nazi's wilde winnen, vanuit het besef 'Es ist Zeit, dass wir Deutschlandstreiter von rechts bis links unsere Waffen zusammenfassen' (het is tijd dat wij, strijders voor Duitsland van rechts tot links, onze wapens samenbrengen). Maar tegelijk wist Diesener dat Becher in een vroegere voordracht over het thema 'Moralische und ideologische Überwindung des Faschismus' (Morele en ideologische overwinning op het fascisme) Jünger als 'fascistische schrijver' had bestempeld. Daarom stelde Diesener de Poolse germanist Kuniciki de vraag of het vroegere oordeel van Becher over Jünger misschien niet moest worden herzien (gezien de respectvolle aanspreking in de radio-uitzending van oktober 1943) en hoe hij dit als kenner van de Duitse literatuur zag? Titel boek :

Titel boek :

'Zelfvernietiging'

'Zelfvernietiging'

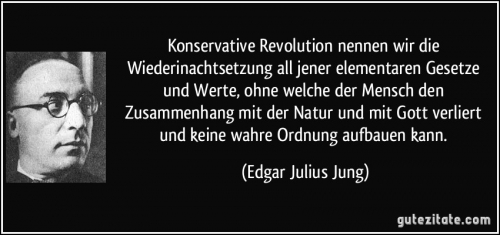

En effet, il me paraît très important de replacer la révolution conservatrice allemande dans un contexte temporel plus vaste et plus profond, comme d’ailleurs Armin Mohler lui-même l’avait envisagé, suite à la publication des travaux de Zeev Sternhell sur la droite révolutionnaire française d’après 1870, qui représente une réaction musclée, une volonté de redresser la nation vaincue : après la défaite de 1918 et le Traité de Versailles de juin 1919, c’est ce modèle français qu’évoquait explicitement l’Alsacien Eduard Stadtler, un ultra-nationaliste allemand, bilingue, issu du Zentrum démocrate-chrétien, fondateur du Stahlhelm paramilitaire et compagnon de Moeller van den Bruck dans son combat métapolitique de 1918 à 1925. L’Allemagne devait susciter en son sein l’émergence d’un réseau de cercles intellectuels et politiques, d’associations diverses, de sociétés de pensée et de groupes paramilitaires pour redonner au Reich vaincu un statut de pleine souveraineté sur la scène européenne et internationale.

En effet, il me paraît très important de replacer la révolution conservatrice allemande dans un contexte temporel plus vaste et plus profond, comme d’ailleurs Armin Mohler lui-même l’avait envisagé, suite à la publication des travaux de Zeev Sternhell sur la droite révolutionnaire française d’après 1870, qui représente une réaction musclée, une volonté de redresser la nation vaincue : après la défaite de 1918 et le Traité de Versailles de juin 1919, c’est ce modèle français qu’évoquait explicitement l’Alsacien Eduard Stadtler, un ultra-nationaliste allemand, bilingue, issu du Zentrum démocrate-chrétien, fondateur du Stahlhelm paramilitaire et compagnon de Moeller van den Bruck dans son combat métapolitique de 1918 à 1925. L’Allemagne devait susciter en son sein l’émergence d’un réseau de cercles intellectuels et politiques, d’associations diverses, de sociétés de pensée et de groupes paramilitaires pour redonner au Reich vaincu un statut de pleine souveraineté sur la scène européenne et internationale.

A la fin du siècle, l’Europe, par le truchement de ces « sciences allemandes », dispose d’une masse de connaissances en tous domaines qui dépassent les petits mondes étriqués des politiques politiciennes, des rabâchages de la caste des juristes, des calculs mesquins du monde économique. Rien n’a changé sur ce plan. Quant à la révolution conservatrice proprement dite, qui veut débarrasser les sociétés européennes de toutes ces scories accumulées par avocats et financiers, politicards et spéculateurs, prêtres sans mystique et bourgeois égoïstes, elle démarre essentiellement par l’initiative que prend en 1896 l’éditeur Eugen Diederichs. Il cultivait l’ambition de proposer à la lecture et à la réflexion une formidable batterie d’idées innovantes capables, à terme, de modeler une société nouvelle, enclenchant de la sorte une révolution véritable qui ne suggère aucune table rase mais au contraire entend ré-enchanter les racines, étouffées sous les scories des conformismes. La même année, le jeune romantique Karl Fischer fonde le mouvement des Wandervögel, dont l’objectif est d’arracher la jeunesse à tous les conformismes et aussi de la sortir des sinistres quartiers surpeuplés des villes devenues tentaculaires suite à la révolution industrielle. Eugen Diederichs veut un socialisme non matérialiste, une religion nouvelle puisant dans la mémoire du peuple et renouant avec les mystiques médiévales (Maître Eckhart, Ruusbroec, Nicolas de Cues, etc.), une libéralisation sexuelle, un néo-romantisme inspiré par des sources allemandes, russes, flamandes ou scandinaves.

A la fin du siècle, l’Europe, par le truchement de ces « sciences allemandes », dispose d’une masse de connaissances en tous domaines qui dépassent les petits mondes étriqués des politiques politiciennes, des rabâchages de la caste des juristes, des calculs mesquins du monde économique. Rien n’a changé sur ce plan. Quant à la révolution conservatrice proprement dite, qui veut débarrasser les sociétés européennes de toutes ces scories accumulées par avocats et financiers, politicards et spéculateurs, prêtres sans mystique et bourgeois égoïstes, elle démarre essentiellement par l’initiative que prend en 1896 l’éditeur Eugen Diederichs. Il cultivait l’ambition de proposer à la lecture et à la réflexion une formidable batterie d’idées innovantes capables, à terme, de modeler une société nouvelle, enclenchant de la sorte une révolution véritable qui ne suggère aucune table rase mais au contraire entend ré-enchanter les racines, étouffées sous les scories des conformismes. La même année, le jeune romantique Karl Fischer fonde le mouvement des Wandervögel, dont l’objectif est d’arracher la jeunesse à tous les conformismes et aussi de la sortir des sinistres quartiers surpeuplés des villes devenues tentaculaires suite à la révolution industrielle. Eugen Diederichs veut un socialisme non matérialiste, une religion nouvelle puisant dans la mémoire du peuple et renouant avec les mystiques médiévales (Maître Eckhart, Ruusbroec, Nicolas de Cues, etc.), une libéralisation sexuelle, un néo-romantisme inspiré par des sources allemandes, russes, flamandes ou scandinaves.

Il faut se rappeler que le rejet le mieux charpenté de la démocratie libérale et surtout de ses dérives partitocratiques ne provient pas d’un mouvement ou cénacle émanant d’une droite posée comme « conservatrice-révolutionnaire » mais d’une haute figure de la social-démocratie allemande et européenne, Roberto Michels, actif en Belgique, en Allemagne et en Italie avant 1914. Ici aussi, je ne fais pas d’anachronisme : à l’université en 1974, on nous conseillait la lecture de sa critique des oligarchies politiciennes (sociaux-démocrates compris) ; après une éclipse navrante de quelques décennies, je constate avec bonheur qu’une grande maison française, Gallimard-Folio, vient de rééditer sa Sociologie du parti dans la démocratie moderne (Zur Soziologie des Parteiwesens), qui démontre avec une clarté inégalée les dérives dangereuses d’une démocratie partitocratique : coupure avec la base, oligarchisation, règne des « bonzes », compromis contraires aux promesses électorales et aux programmes, bref, les maux que tous sont bien contraints de constater aujourd’hui en Europe et ailleurs, en plus amplifiés ! Michels suggère des correctifs : référendum (démocratie directe), renonciation (aux modes de vie matérialistes et bourgeois, ascétisme de l’élite politique se voulant alternative), etc. Dans cet ouvrage fondamental des sciences politiques, Michels vise à dépasser tout ce qui fait le ronron d’un parti (et, partant, d’une vie politique nationale orchestrée autour du jeu répétitif des élections récurrentes d’un certain nombre de partis établis) et suggère des pistes pour échapper à ces enlisements ; elles annoncent les aspirations ultérieures des conservateurs-révolutionnaires (ou assimilés) d’après 1918 et surtout d’après Locarno, sans oublier les futurs non-conformistes français des années 30 et ceux qui, aujourd’hui, cherchent à sortir des impasses où nous ont fourvoyés les établis. Ces pistes insistent sur la nécessité d’avoir des élites politiques ascétiques, sur une virulence correctrice que Michels croyait déceler dans le syndicalisme révolutionnaire (et ses versions italiennes comme celles activées par Filippo Corridoni avant 1914 – Corridoni tombera au front en 1915), dans les idées activistes de Georges Sorel et dans certaines formes d’anarchisme hostiles aux hiérarchies figées. L’idée-clef est de traquer partout, dans les formes de représentation politique, les éléments négatifs qui figent, qui induisent des répétitions lesquelles annulent l’effervescence révolutionnaire ou la dynamique douce/naturelle du peuple, oblitèrent la spontanéité des masses (on y reviendra en mai 68 !). En ce sens, les idées de Michels, Corridoni et Sorel entendent conserver les potentialités vivantes du peuple qui, le cas échéant et quand nécessité fait loi, sont capables de faire éclore un mouvement révolutionnaire correcteur et éradicateur des fixismes répétitifs.

Il faut se rappeler que le rejet le mieux charpenté de la démocratie libérale et surtout de ses dérives partitocratiques ne provient pas d’un mouvement ou cénacle émanant d’une droite posée comme « conservatrice-révolutionnaire » mais d’une haute figure de la social-démocratie allemande et européenne, Roberto Michels, actif en Belgique, en Allemagne et en Italie avant 1914. Ici aussi, je ne fais pas d’anachronisme : à l’université en 1974, on nous conseillait la lecture de sa critique des oligarchies politiciennes (sociaux-démocrates compris) ; après une éclipse navrante de quelques décennies, je constate avec bonheur qu’une grande maison française, Gallimard-Folio, vient de rééditer sa Sociologie du parti dans la démocratie moderne (Zur Soziologie des Parteiwesens), qui démontre avec une clarté inégalée les dérives dangereuses d’une démocratie partitocratique : coupure avec la base, oligarchisation, règne des « bonzes », compromis contraires aux promesses électorales et aux programmes, bref, les maux que tous sont bien contraints de constater aujourd’hui en Europe et ailleurs, en plus amplifiés ! Michels suggère des correctifs : référendum (démocratie directe), renonciation (aux modes de vie matérialistes et bourgeois, ascétisme de l’élite politique se voulant alternative), etc. Dans cet ouvrage fondamental des sciences politiques, Michels vise à dépasser tout ce qui fait le ronron d’un parti (et, partant, d’une vie politique nationale orchestrée autour du jeu répétitif des élections récurrentes d’un certain nombre de partis établis) et suggère des pistes pour échapper à ces enlisements ; elles annoncent les aspirations ultérieures des conservateurs-révolutionnaires (ou assimilés) d’après 1918 et surtout d’après Locarno, sans oublier les futurs non-conformistes français des années 30 et ceux qui, aujourd’hui, cherchent à sortir des impasses où nous ont fourvoyés les établis. Ces pistes insistent sur la nécessité d’avoir des élites politiques ascétiques, sur une virulence correctrice que Michels croyait déceler dans le syndicalisme révolutionnaire (et ses versions italiennes comme celles activées par Filippo Corridoni avant 1914 – Corridoni tombera au front en 1915), dans les idées activistes de Georges Sorel et dans certaines formes d’anarchisme hostiles aux hiérarchies figées. L’idée-clef est de traquer partout, dans les formes de représentation politique, les éléments négatifs qui figent, qui induisent des répétitions lesquelles annulent l’effervescence révolutionnaire ou la dynamique douce/naturelle du peuple, oblitèrent la spontanéité des masses (on y reviendra en mai 68 !). En ce sens, les idées de Michels, Corridoni et Sorel entendent conserver les potentialités vivantes du peuple qui, le cas échéant et quand nécessité fait loi, sont capables de faire éclore un mouvement révolutionnaire correcteur et éradicateur des fixismes répétitifs.

Reste aussi un autre problème que l’époque et ses avant-gardes politiques et littéraires ont tenté de résoudre dans la pétulance et l’intempérance : celui de la vitesse. Chez les futuristes, c’est clair, surtout dans certaines de leurs plus belles œuvres picturales, la vitesse est l’ivresse du monde, le mode exaltant qui, maîtrisé ou chevauché, permet d’échapper justement aux fixismes, au « passatismo ». A gauche aussi, la révolution a pour but de réaliser vite les aspirations populaires. Le prolétariat révolutionnaire des bolcheviques, une fois au pouvoir, maîtrise les machines et les rapidités qu’elles procurent. Le conseillisme bavarois, quant à lui, ne souhaitait pas effacer les spontanéités vitales de la population. Le fascisme de Mussolini, venu du socialisme et du syndicalisme sorélien et corrodinien, ne l’oublions jamais, entend réaliser en six heures ce que la démocratie parlementaire et palabrante (et donc lente, hyper-lente) fait en six ans. Les réactionnaires, que les futuristes ou les bolcheviques jugeront « passéistes », rappelaient que la prise de décision du monarque ou du petit nombre dans les anciens régimes était plus rapide que celle des parlements (d’où la présence récurrente de figures de la contre-révolution française dans les démarches intellectuelles d’Ernst Jünger, fussent-elles les plus maximalistes avant 1925). Un système politique cohérent, pour les avant-gardes des années 20, doit donc pouvoir décider rapidement, à la vitesse des nouvelles machines, des bolides Bugatti ou Mercedes, des avions des pionniers de l’air, des vedettes rapides des nouvelles forces navales (d’Annunzio). Une force politique nouvelle, démocratique ou non (Fiume est une démocratie avant-gardiste !), doit être décisionnaire et rapide, donc jeune. Si elle est parlementaire et palabrante, elle est lente donc vieille et cette sénilité pétrifiée mérite d’être jetée bas. La double idée de décision et de rapidité d’exécution est évidemment présente dans le nationalisme soldatique et explique pourquoi le coup de force est considéré comme plus efficace et plus propre que les palabres parlementaires. Elle apparait ensuite dans la théorie politique plus élaborée et plus juridique de Carl Schmitt, qui rejette le normativisme (comme étant un système de règles figées finalement incapacitantes quand le danger guette la Cité, où la « lex », par sa lourde présence, sape l’action du « rex ») et le positivisme juridique, trop technique et inattentif aux valeurs pérennes. Schmitt, décisionniste, prône évidemment le décisionnisme, dont il est le représentant le plus emblématique, et insiste sur la nécessité permanente d’agir au sein d’ordres concrets, réellement existants, hérités, légués par l’histoire et les traditions politiques de la Cité (ce qui implique le rejet de toute volonté de créer un « Etat mondial »).

Reste aussi un autre problème que l’époque et ses avant-gardes politiques et littéraires ont tenté de résoudre dans la pétulance et l’intempérance : celui de la vitesse. Chez les futuristes, c’est clair, surtout dans certaines de leurs plus belles œuvres picturales, la vitesse est l’ivresse du monde, le mode exaltant qui, maîtrisé ou chevauché, permet d’échapper justement aux fixismes, au « passatismo ». A gauche aussi, la révolution a pour but de réaliser vite les aspirations populaires. Le prolétariat révolutionnaire des bolcheviques, une fois au pouvoir, maîtrise les machines et les rapidités qu’elles procurent. Le conseillisme bavarois, quant à lui, ne souhaitait pas effacer les spontanéités vitales de la population. Le fascisme de Mussolini, venu du socialisme et du syndicalisme sorélien et corrodinien, ne l’oublions jamais, entend réaliser en six heures ce que la démocratie parlementaire et palabrante (et donc lente, hyper-lente) fait en six ans. Les réactionnaires, que les futuristes ou les bolcheviques jugeront « passéistes », rappelaient que la prise de décision du monarque ou du petit nombre dans les anciens régimes était plus rapide que celle des parlements (d’où la présence récurrente de figures de la contre-révolution française dans les démarches intellectuelles d’Ernst Jünger, fussent-elles les plus maximalistes avant 1925). Un système politique cohérent, pour les avant-gardes des années 20, doit donc pouvoir décider rapidement, à la vitesse des nouvelles machines, des bolides Bugatti ou Mercedes, des avions des pionniers de l’air, des vedettes rapides des nouvelles forces navales (d’Annunzio). Une force politique nouvelle, démocratique ou non (Fiume est une démocratie avant-gardiste !), doit être décisionnaire et rapide, donc jeune. Si elle est parlementaire et palabrante, elle est lente donc vieille et cette sénilité pétrifiée mérite d’être jetée bas. La double idée de décision et de rapidité d’exécution est évidemment présente dans le nationalisme soldatique et explique pourquoi le coup de force est considéré comme plus efficace et plus propre que les palabres parlementaires. Elle apparait ensuite dans la théorie politique plus élaborée et plus juridique de Carl Schmitt, qui rejette le normativisme (comme étant un système de règles figées finalement incapacitantes quand le danger guette la Cité, où la « lex », par sa lourde présence, sape l’action du « rex ») et le positivisme juridique, trop technique et inattentif aux valeurs pérennes. Schmitt, décisionniste, prône évidemment le décisionnisme, dont il est le représentant le plus emblématique, et insiste sur la nécessité permanente d’agir au sein d’ordres concrets, réellement existants, hérités, légués par l’histoire et les traditions politiques de la Cité (ce qui implique le rejet de toute volonté de créer un « Etat mondial »). Ernst Niekisch est un révolutionnaire de gauche pur jus. Il a participé à un gouvernement des Conseils en Bavière, lesquels seront balayés par les Corps Francs de von Epp. Dans ce gouvernement, figurait également Gustav Landauer, penseur anarchiste éminemment fécond, puisant à des sources intéressantes du 19ème siècle et développant une anthropologie compénétrée de mystique. Ce premier gouvernement des Conseils, non explicitement communiste, sera renversé par les bolcheviques du KPD, provoquant chez Landauer une immense déception. Pour lui, la politique révolutionnaire bavaroise sombrait, par ce coup de force, dans les rigidités léninistes et perdait son originalité unique. Niekisch était sans nul doute plus marqué par le marxisme de la social-démocratie d’avant 1914 mais sous l’influence d’un camarade aussi subtil que Landauer, il a dû ajouter à sa formation initiale des éléments moins conventionnels, notamment plus communautaires-anarchisants (héritage de Bakounine et Kropotkine). Cet anarchisme, hostile à toute rigidité et répétition, Niekisch le couple à des idéaux paysans/ruralistes présents dans les « sources du communisme russe » (explorées par Berdiaev) ou chez Tolstoï (édité par Diederichs) et, bien entendu, chez les folcistes (Völkischen) allemands, lesquels étaient plutôt classés « à droite ». Cette mythologie nouvelle devient alors chez Niekisch un mixte de prolétarisme socialiste et de ruralisme germano-russe, saupoudré de quelques oripeaux libertaires légués par Landauer, le tout pour favoriser une révolution allemande philo-soviétique, destinée à libérer les ouvriers et les paysans d’Allemagne d’une bourgeoisie pro-occidentale qui acceptait les réparations imposées par l’Ouest lors du Traité de Versailles, au détriment de son propre peuple, et les crédits américains des Plans Young et Dawes, limitant la souveraineté nationale.

Ernst Niekisch est un révolutionnaire de gauche pur jus. Il a participé à un gouvernement des Conseils en Bavière, lesquels seront balayés par les Corps Francs de von Epp. Dans ce gouvernement, figurait également Gustav Landauer, penseur anarchiste éminemment fécond, puisant à des sources intéressantes du 19ème siècle et développant une anthropologie compénétrée de mystique. Ce premier gouvernement des Conseils, non explicitement communiste, sera renversé par les bolcheviques du KPD, provoquant chez Landauer une immense déception. Pour lui, la politique révolutionnaire bavaroise sombrait, par ce coup de force, dans les rigidités léninistes et perdait son originalité unique. Niekisch était sans nul doute plus marqué par le marxisme de la social-démocratie d’avant 1914 mais sous l’influence d’un camarade aussi subtil que Landauer, il a dû ajouter à sa formation initiale des éléments moins conventionnels, notamment plus communautaires-anarchisants (héritage de Bakounine et Kropotkine). Cet anarchisme, hostile à toute rigidité et répétition, Niekisch le couple à des idéaux paysans/ruralistes présents dans les « sources du communisme russe » (explorées par Berdiaev) ou chez Tolstoï (édité par Diederichs) et, bien entendu, chez les folcistes (Völkischen) allemands, lesquels étaient plutôt classés « à droite ». Cette mythologie nouvelle devient alors chez Niekisch un mixte de prolétarisme socialiste et de ruralisme germano-russe, saupoudré de quelques oripeaux libertaires légués par Landauer, le tout pour favoriser une révolution allemande philo-soviétique, destinée à libérer les ouvriers et les paysans d’Allemagne d’une bourgeoisie pro-occidentale qui acceptait les réparations imposées par l’Ouest lors du Traité de Versailles, au détriment de son propre peuple, et les crédits américains des Plans Young et Dawes, limitant la souveraineté nationale. Pour ma génération qui a exactement vingt ans en 1976, c’est effectivement le livre Baltikum de Dominique Venner qui fait découvrir la geste des Corps Francs allemands d’après 1918. Par la suite, nous avons découvert assez rapidement Ernst von Salomon, dont Les Réprouvés étaient édités en « livre de poche » et que nous trimbalions dans nos cartables de collégiens.

Pour ma génération qui a exactement vingt ans en 1976, c’est effectivement le livre Baltikum de Dominique Venner qui fait découvrir la geste des Corps Francs allemands d’après 1918. Par la suite, nous avons découvert assez rapidement Ernst von Salomon, dont Les Réprouvés étaient édités en « livre de poche » et que nous trimbalions dans nos cartables de collégiens.  En France, la veine nietzschéenne et les progrès des études germaniques, sous l’impulsion de Charles Andler, introduisaient des ferments similaires à ceux qui agitaient la scène culturelle wilhelminienne en Allemagne avant 1914. Le filtre de la Grande Guerre fait que partout en Europe les postures politiques acquièrent une dimension plus « quiritaire ». En Angleterre, certains avant-gardistes optent pour des sympathies profascistes. David Herbert Lawrence rejette le puritanisme victorien, comme les Allemands avant 1914 avaient rejeté d’autres formes de rigorisme, en injectant dans la littérature anglaise des ferments d’organicisme à connotations sexuelles (« L’amant de Lady Chatterley »), en insistant sur la puissance tellurique inépuisable des religions primitives (du Mexique notamment), en démontrant dans Apocalypse que toute civilisation doit reposer sur un cycle liturgique naturel intangible ; il induit ainsi des ferments révolutionnaires conservateurs (il faut balayer les puritanismes, les rationalismes étriqués, etc. et maintenir les cycles liturgiques naturels, au moins comme le fait le catholicisme) dans la pensée anglo-saxonne, qui, liés aux filons celtisants et catholiques du nationalisme culturel irlandais, partiellement dérivés de Herder, s’insinuent, aujourd’hui encore, dans une quantité de démarches culturelles fécondes, observables dans les sociétés anglophones. Même si ces démarches ont parfois l’agaçant aspect du « New Age » ou du post-hippysme.

En France, la veine nietzschéenne et les progrès des études germaniques, sous l’impulsion de Charles Andler, introduisaient des ferments similaires à ceux qui agitaient la scène culturelle wilhelminienne en Allemagne avant 1914. Le filtre de la Grande Guerre fait que partout en Europe les postures politiques acquièrent une dimension plus « quiritaire ». En Angleterre, certains avant-gardistes optent pour des sympathies profascistes. David Herbert Lawrence rejette le puritanisme victorien, comme les Allemands avant 1914 avaient rejeté d’autres formes de rigorisme, en injectant dans la littérature anglaise des ferments d’organicisme à connotations sexuelles (« L’amant de Lady Chatterley »), en insistant sur la puissance tellurique inépuisable des religions primitives (du Mexique notamment), en démontrant dans Apocalypse que toute civilisation doit reposer sur un cycle liturgique naturel intangible ; il induit ainsi des ferments révolutionnaires conservateurs (il faut balayer les puritanismes, les rationalismes étriqués, etc. et maintenir les cycles liturgiques naturels, au moins comme le fait le catholicisme) dans la pensée anglo-saxonne, qui, liés aux filons celtisants et catholiques du nationalisme culturel irlandais, partiellement dérivés de Herder, s’insinuent, aujourd’hui encore, dans une quantité de démarches culturelles fécondes, observables dans les sociétés anglophones. Même si ces démarches ont parfois l’agaçant aspect du « New Age » ou du post-hippysme.

Alle diese Menschen fanden Unterkunft, sie werden ernährt, gekleidet und medizinisch versorgt. Deutsche Bischöfe und auch Bundespräsident Gauck lobten das ehrenamtliche Engagement vieler Deutscher, und überall ist der Stolz spürbar, sich selbst und der Welt gezeigt zu haben, dass es das bessere Deutschland wirklich gibt.

Alle diese Menschen fanden Unterkunft, sie werden ernährt, gekleidet und medizinisch versorgt. Deutsche Bischöfe und auch Bundespräsident Gauck lobten das ehrenamtliche Engagement vieler Deutscher, und überall ist der Stolz spürbar, sich selbst und der Welt gezeigt zu haben, dass es das bessere Deutschland wirklich gibt.