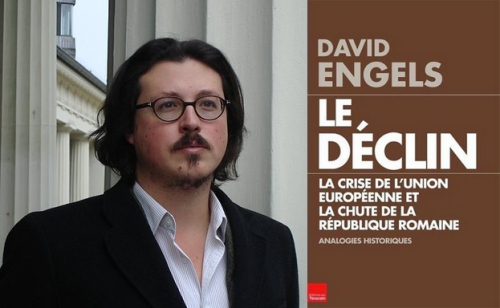

L'ouvrage est disponible sur le site des éditions du Lore : Editions du Lore

Robert Steuckers: Eurasianismul și Revoluția Conservatoare

Robert Steuckers

Ex: http://www.estica.eu

Troy Southgate: Când şi de ce v-aţi decis să vă implicaţi în politică?

Robert Steuckers: Niciodată n-am fost implicat în politică şi nici membru al vreunui partid politic. Sunt un cetăţean interesat de teme politice, dar nu în modul obtuz şi trivial, iar cât priveşte posibilitatea participării în alegeri pentru un consiliu local sau pentru a deveni membru al Parlamentului, nici nu intră în discuţie.

Pentru mine “politica” înseamnă menţinerea unor continuităţi sau, dacă preferaţi, a unor tradiţii. Însă este vorba despre acele tradiţii care sunt înrădăcinate în istoria reală a comunităţilor umane particulare. Am început să citesc cărţi istorice şi politice la vârsta de 14 ani şi asta a dus la o respingere a ideologiilor universal acceptate şi a non-valorilor.

De la vârsta de 15 ani, cu ajutorul unui profesor de istorie, un anume domn Kennof, am realizat că oamenii ar trebui să cunoască principalele trenduri istorice şi să utilizeze constant atlasele istorice (am început să le colectez încă de atunci) pentru a înţelege într-o clipită principalele forţe care animă scena politică într-un anumit moment. Hărţile sunt foarte importante pentru politică la nivel înalt (diplomaţia, spre exemplu).

Principala idee pe care am descoperit-o la această tânără vârstă a fost că toate ideologiile, gândurile sau schemele care doresc să scape de trecut, să taie legăturile oamenilor cu propria continuitate istorică, sunt fundamental greşite. Drept consecinţă, toate acţiunile politice ar trebui să ţintească spre prezervarea şi întărirea continuităţilor istorice şi politice chiar dacă acţiunile futuristice (pro-active) sunt adesea necesare pentru a salva comunitatea de la repetiţia sterilă de obiceiuri și cutume perimate.

Discursurile majorităţii ideologiilor, incluzând expresii variate ale aşa numitei extreme dreapta, sunt în ochii mei artificiale în Occident, aşa cum comunismul a fost o abstracţie în faţa întregii istorii ruseşti în Est sau o abstracţie distructivă la adresa pattern-urilor istorice autentice ale popoarelor est-europene căzute sub dominaţia Sovietică după 1945. Ruptura continuităţilor sau repetiţia “formelor” moarte ale trecutului a condus la confuzia politico-ideologică pe care o cunoaştem în prezent, unde conservatorii nu mai sunt conservatori, socialiştii nu mai sunt socialişti ș.a.m.d.

Ideile politice fundamentale sunt mai bine slujite în opinia mea de către “Ordine” decât de către partidele politice. Ordinele asigură o educaţie continuă a afiliaților şi întăresc noţiunea de datorie. Ele se opun ambiţiilor mărunte ale simplilor politicieni. Astfel de Ordine sunt Ordinele Cavalereşti din Evul Mediu sau ale Renaşterii europene, noţiunea de fatwa în lumea islamică persană precum şi experimente ulterioare, inclusiv în secolul al XX-lea (Legiunea Arhanghelului Mihail în România, Verdinaso în Flandra etc.).

Troy Southgate: Vă rog explicaţi ce vreţi să spuneţi prin termenul “Revoluţia Conservatoare” şi, dacă este posibil, oferiţi-ne o schiţă a principalilor săi ideologi.

Robert Steuckers: Când expresia “Revoluţia Conservatoare” este utilizată în Europa, este folosită în sensul dat de către Armin Mohler în faimoasa lui carte Die Konservative Revolution in Deutschland, 1918-1932. Mohler a enumerat o lista lungă de autori care au respins pseudo-valorile anului 1789 (respinse de Edmund Burke drept simple “schiţe”), a accentuat rolul germanic-ului în evoluţia gândirii europene şi a fost influenţat de Nietzsche. Mohler a evitat, spre exemplu, “conservatorii” puri religioşi, fie aceştia catolici sau protestanţi.

Pentru Mohler principala trăsătură a “Revoluţiei Conservatoare” este o viziune non-lineară a istoriei. Însă acesta nu preia pur şi simplu viziunea ciclică a tradiţionalismului. După Nietzsche, Mohler a crezut într-o concepţie sferică a istoriei. Ce înseamnă asta? Înseamnă că istoria nu este nici o simplă repetiţie a aceloraşi pattern-uri la intervale regulate, nici un traseu linear ce conduce către fericire – către sfârşitul istoriei, către un Paradis pe Pământ, către mulțumire etc. – ci o sferă care poate merge (sau poate fi împinsă) în orice direcţie corespunzător impulsurilor pe care le primeşte de la personalităţi puternice şi carismatice. Astfel de personalităţi carismatice îndoaie cursul istoriei către căi particulare, căi care nu au fost anterior prevăzute de către nicio providenţă.

Mohler, în acest sens, nu crede niciodată în reţete sau doctrine politice universale ci numai în tendinţe particulare şi personale. Precum Jünger, acesta doreşte să lupte împotriva a tot ce este “general” şi să susţină tot ce este “particular”. În plus, Mohler şi-a exprimat propria viziune a particularităţilor dinamice utilizând terminologia oarecum ciudată a “nominalismului”. Pentru el, “nominalismul” a fost într-adevăr cuvântul care a exprimat cel mai bine voinţa personalităţilor puternice de a desena pentru ei înşişi şi pentru propriii adepţi un drum original şi nemaivăzut prin jungla existenţei.

Principalele figuri ale mişcării au fost Spengler, Moeller van den Bruck şi Ernst Jünger (precum şi fratele acestuia Friedrich-Georg). Putem adăuga acestui triumvirat pe Ludwig Klages şi Ernst Niekisch. Carl Schmitt, ca şi avocat catolic şi constituţionalist, reprezintă un alt aspect important al aşa-numitei “Revoluţii Conservatoare”.

Spengler rămâne autorul unei fresce strălucitoare a lumii civilizate care l-a inspirat pe filosoful britanic Arnold Toynbee. Spengler a vorbit despre Europa ca civilizaţie faustiană, cel mai bine exprimată de catedralele gotice, de interacţiunea luminii şi culorilor în lucrările pe sticlă, de cerul furtunos cu nori albi şi gri în majoritatea picturilor germane, engleze şi olandeze. Această civilizaţie este o aspiraţie a sufletului uman către lumină şi către auto-angajare.

O altă idee importantă a lui Spengler este aceea a “pseudo-morfozei”: o civilizaţie nu dispare niciodată complet după decadenţă sau cucerire violentă. Elementele acesteia trec în noua civilizaţie care îi ia locul şi o ghidează în direcţia originară.

Moeller van den Bruck a fost primul traducător german al lui Dostoievski. Acesta a fost profund influenţat de jurnalul lui Dostoievski, conţinând câteva judecăţi severe la adresa Vestului. În contextul Germaniei de după 1918, Moeller van den Bruck a susţinut, bazându-se pe argumentele lui Dostoievski, o alianţă germano-ruso împotriva Vestului.

Cum a putut respectabilul gentleman german, cu o imensă cultură a artei, să pledeze în favoarea unei alianţe cu bolşevicii? Argumentele sale au fost după cum urmează: în întreaga tradiţie diplomatică a secolului XIX, Rusia a fost considerată un scut de reacţie împotriva tuturor repercusiunilor Revoluţiei Franceze, a gândirii şi mentalității revoluționare. Dostoievski, fost revoluţionar rus care a admis mai târziu că opţiunile sale revoluționare au fost greşite şi simple schiţe, a considerat mai mult sau mai puţin că misiunea Rusiei în lume era să elimine din Europa ideile de la 1789.

Pentru Moeller van den Bruck, Revoluţia din Octombrie a anului 1917 în Rusia a fost doar o schimbare a mantiei ideologice, Rusia rămânând, în ciuda discursului bolşevic, antidotul la adresa gândirii liberale a Vestului. Deci Germania înfrântă ar fi trebuit să se alăture acestei fortăreţe de anti-revoluționarism pentru a se opune Vestului, care în ochii lui Moeller van den Bruck este încarnarea liberalismului. Liberalismul, afirmă Moeller van den Bruck, este întotdeauna boala terminală a unui popor. După câteva decenii de liberalism, un popor intră, inevitabil, într-o fază terminală de decadenţă.

Calea urmată de Ernst Jünger este destul de cunoscută tuturor. Acesta a început ca un tânăr şi înflăcărat soldat în Primul Război Mondial, părăsind tranşeele fără nicio armă, doar cu o grenadă sub braţ, purtată cu eleganță, precum bastonul unui tipic ofiţer britanic. Pentru Ernst Jünger, Primul Război Mondial a fost sfârşitul lumii burgheze a secolului XIX şi a “Belle Epoque,” unde toată lumea trebuia să fie “aşa cum ar trebui să fie”, adică să se comporte conform normelor prestabilite de falși profesori sau preoţi, la fel cum toţi astăzi trebuie să ne conformăm comportamental autoproclamatei reguli a “corectitudinii politice”.

Sub “furtunile de oţel” soldatul îşi poate declara lipsa de însemnătate, fragila lui fiinţă biologică, însă această stare nu poate conduce, în ochii săi, către un pesimism inept, către frică şi disperare. Experimentând cel mai crud destin în tranşee şi sub tirul miilor de focuri de artilerie, zguduind pământul, reducând totul la “elementar”, infanteristul a cunoscut cel mai bine dintre toți oamenii crudul destin uman. Toată artificialitatea vieţii civilizaţiei urbane se dovedea a fi falsă în ochii acestora.

După Primul Război Mondial, Ernst Jünger şi fratele său Friedrich-Georg au devenit cei mai buni jurnalişti şi scriitori naţional-revoluţionari.

Ernst a devenit un soi de observator pe alocuri cinic, detașat, ironic şi seren al umanităţii şi faptelor vieţii. În timpul unui raid de bombardament asupra unei suburbii pariziene, unde fabricile produceau materiale de război pentru armata germană în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Ernst Jünger a fost terifiat de traseul direct şi nenatural în aer al fortăreţelor americane zburătoare. Liniaritatea direcţiei avioanelor în aer deasupra Parisului exprimă negarea tuturor curbelor şi sinuozităţilor vieţii organice. Războiul modern implică distrugerea acelor spirale şi serpentine organice. Ernst Jünger şi-a început cariera de scriitor fiind un apologet al războiului. După ce a observat liniile impecabile trasate de bombardierele B-17 americane, a devenit complet dezgustat de lipsa de cavalerism a modul pur tehnic de conducere a unui război.

După al Doilea Război Mondial, fratele său, Friedrich-Georg, a scris prima lucrare teoretică ce a dus la dezvoltarea noii gândiri germane critice şi ecologice, Die Perfektion der Technik (Perfecțiunea tehnicii). Principala idee a acestei cărţi, din punctul meu de vedere, este critica “conectivităţii”. Lumea modernă este un proces ce încearcă să conecteze comunităţile umane şi indivizii la suprastructuri. Acest proces de conectare distruge principiul libertăţii. Eşti un muncitor încătuşat şi sărac dacă eşti “conectat” la o structură mare, chiar dacă câştigi 3000 lire sterline sau mai mult într-o lună. Eşti un om liber dacă eşti complet deconectat de la uriaşele turnuri de metal. Într-un anume fel, Friedrich-Georg a dezvoltat teoria pe care Kerouac a experimentat-o în mod ateoretic alegând să renunţe la viaţa modernă şi să călătorească, devenind un cântăreţ vagabond.

Ludwig Klages a fost un alt filosof al vieţii organice împotriva gândirii abstracte. Pentru el, principala dihotomie a fost între Viaţă şi Spirit (Leben und Geist). Viaţa este distrusă de spiritul abstract. Klages s-a născut în Nordul Germaniei, dar s-a mutat ca şi student la München, unde şi-a petrecut timpul liber în localuri din Schwabing, cartierul unde artiştii şi poeţii se întâlneau (şi încă se întâlnesc și astăzi). A devenit prieten cu poetul Stefan Georg şi student al uneia dintre cele mai originale figuri din Schwabing, filosoful Alfred Schuler, care se credea o reîncarnare a unui colonist roman antic în Rhineland-ul German.

Schuler avea un simț autentic al teatrului. Se deghiza în toga unui împărat roman, îl admira pe Nero şi organiza piese ce reaminteau publicului lumea antică greacă sau romană. Însă dincolo de fantezia vie, Schuler a dobândit o importanţă cardinală în filosofie accentuând spre exemplu ideea de “Entlichtung”, adică dispariţia graduală a Luminii din timpurile cetăților antice ale Greciei și Italiei romane. Nu există progres în istorie: dimpotrivă, Lumina dispare, precum şi libertatea cetăţeanului de a-şi modela propriul destin.

Hannah Arendt şi Walter Benjamin, în partea stângă sau conservator-liberală, au fost inspiraţi de această idee şi au adaptat-o pentru audienţe diferite. Lumea modernă este lumea întunericului complet, cu speranţe mici de regăsire a perioadei de “iluminare”, asta dacă personalităţi carismatice precum Nero, dedicat artei şi stilului de viaţă dionisian, nu ar fixa o nouă eră a splendorii, care nu ar rezista decât pe binecuvântata perioadă a unei primăveri.

Klages a dezvoltat ideile lui Schuler, care niciodată n-a scris o carte de sine stătătoare, după ce acesta a murit în 1923 datorită unei operaţii prost pregătită. Klages, înainte de Primul Război Mondial, a pronunţat un discurs faimos pe dealurile Horer Meisnerr din centrul Germaniei, în faţa unei adunări a mișcărilor de tineret (Wandervogel). Acest discurs a purtat titlul de “Om şi Pământ” şi poate fi considerat primul manifest organic privind ecologia, cu un background filosofic clar şi inteligibil, dar şi solid.

Carl Schmitt şi-a începutat cariera de profesor de drept în 1912 şi a trăit până la venerabila vârstă de 97 de ani. A scris ultimul eseu la 91 de ani. Nu pot enumera toate punctele importante din opera lui în cadrul acestui interviu. Vom rezuma afirmând că Schmitt a dezvoltat două idei principale, şi anume ideea deciziei în viaţa politică şi ideea de “Mare Spaţiu.”

Arta politicilor modelatoare sau a politicii bune rezidă în decizii, nu în discuţie. Liderul trebuie să decidă pentru a putea conduce, a proteja şi a dezvolta comunitatea politică de care răspunde. Decizia nu înseamnă dictatură aşa cum mulţi liberali afirmă în prezent în era “corectitudinii politice”. Dimpotrivă: personalizarea puterii este mai democratică în sensul că regele, împăratul sau liderul carismatic este întotdeauna un muritor. Sistemul pe care îl impune nu este etern, din moment ce el, conducătorul, este pieritor ca orice fiinţă umană. Un sistem nomocratic, dimpotrivă, tinde spre existenţa eternă, chiar dacă evenimentele curente şi inovaţiile contrazic normele sau principiile.

Al doilea mare subiect în lucrările lui Schmitt este ideea de Mare Spaţiu European (Grossraum). Intervenţia puterilor “din-afara-spaţiului” ar trebui să fie prevenită în cadrul acestui Mare Spaţiu. Schmitt a dorit să aplice Europei acelaşi principiu care l-a animat pe preşedintele american Monroe. America pentru americani. Ok, a spus Schmitt, dar lăsați-ne să aplicăm și “Europa pentru europeni”. Schmitt poate fi comparat cu “continentaliștii” nord-americani care au criticat intervenţia lui Roosevelt în Europa şi Asia. America Latină de asemenea şi-a dezvoltat idei continentale similare, la fel şi imperialiştii japonezi. Schmitt a conferit acestei idei de “Mare Spaţiu” un puternic fundament juridic.

Ernst Niekisch este o figură fascinantă în sensul că şi-a început cariera ca şi lider comunist al “Consiliului Republicii Bavareze” în 1918-1919, care a fost strivită de Grupurile pentru Libertate ale lui von Epp, von Lettow-Vorbeck etc. Desigur, Niekisch a fost dezamăgit de absenţa unei viziuni istorice în trioul bolşevic din München-ul revoluționar (Lewin, Leviné, Axelrod).

Niekisch a dezvoltat o viziune eurasiatică, bazată pe o alianţă între Uniunea Sovietică, Germania, India şi China. Figura ideală care ar fi trebuit să reprezinte motorul uman al acestei alianţe este cea a ţăranului, adversarul burgheziei Vestului. O anume paralelă cu Mao Zedong este evidentă aici. În jurnalele editate de Niekisch, descoperim toate tentativele germane de a susţine mişcări anti-britanice sau anti-franceze în imperiile coloniale sau în Europa (Irlanda împotriva Angliei, Flandra împotriva Belgiei francofone, naţionalişti indieni împotriva Angliei etc.).

Sper că am explicat principalele trenduri ale aşa-zisei revoluţii conservatoare în Germania între 1918 şi 1933. Fie ca cei care cunosc această mişcare multistratificată de idei să ierte introducerea schematică.

Troy Southgate: Aveţi un “unghi spiritual”?

Troy Southgate: Aveţi un “unghi spiritual”?

Robert Steuckers: Răspunzând acestei întrebări risc să devin prea succint. În grupul de prieteni care au schimbat idei politice şi culturale la sfârşitul anilor 70, ne-am concentrat desigur asupra lucrării lui Evola, Revoltă împotriva lumii moderne. Unii dintre noi au respins total înclinaţiile spirituale, pentru că duceau către speculaţii sterile: ei preferau să citească Popper, Lorenz etc. Am acceptat multe din criticile lor şi îmi displac încă speculaţiile evoliene, invocând o lume spirituală a Tradiţiilor dincolo de orice realitate. Lumea reală este considerată o simplă trivialitate. Însă acesta este desigur un cult al Tradiţiilor în principal susţinut de tineri care “se simt inconfortabili în propria piele”, plastic vorbind. Visul de a trăi viaţa precum fiinţele din poveşti este o formă de refuz al acceptării realităţii.

În capitolul 7 al Revoltei împotriva lumii moderne, Evola, dimpotrivă, a accentuat importanța lui “numena”, forţele ce acţionează în interiorul lucrurilor, fenomenelor naturale sau puterilor. Mitologia romană iniţială a pus accentul mai mult pe numena decât pe divinităţile personalizate. Această subliniere este a mea. Dincolo de oameni şi de divinităţile religiilor uzuale (fie ele păgâne sau creştine), există forţe active şi omul ar trebui să fie în concordanţă cu acestea pentru a reuşi în acţiunile pământeşti.

Orientarea mea religioasă/spirituală este mai degrabă mistică decât dogmatică, în sensul că tradiţia mistică a Flandrei şi Rhineland (Ruusbroec, Meister Eckhart), dar şi tradiţia mistică a lui Ibn Arabî în zona musulmană sau Sohrawardî din lumea persană, admiră şi venerează întreaga splendoare a Vieţii şi a Lumii. În aceste tradiţii, nu există o dihotomie clară între dumnezeiesc, sacru şi divin, pe de o parte, şi lumesc, profan şi simplu, pe de altă parte. Tradiţia mistică înseamnă omni-compenetrarea şi sinergia tuturor forţelor existente în lume.

Troy Southgate: Vă rog explicaţi cititorilor noştri de ce conferiţi o astfel de importanță conceptelor precum geopolitică şi Eurasianism.

Robert Steuckers: Geopolitica este un amestec de istorie şi geografie. Cu alte cuvinte, un amestec al timpului şi spaţiului. Geopolitica este un set de discipline (nu o singură disciplină) ce conduce către o bună guvernare a timpului şi spaţiului. Geopolitica este un mix al istoriei şi geografiei. Nicio putere serioasă nu poate rezista fără continuitate, fie ea instituţională sau istorică. Nicio putere serioasă nu poate supravieţui fără dominaţia şi supunerea spaţiului şi pământului.

Toate imperiile tradiţionale au organizat la început teritoriul construind drumuri (Roma) sau stăpânind marile râuri (Egipt, Mesopotamia, China), apoi au reușit să acceadă la o istorie îndelungată, în sensul continuităţii, prin emergenţa ştiinţelor practice (astronomie, meteorologie, geografie, matematici), sub protecţia armatelor bine structurate cu coduri ale onoarei, în mod exemplar în Persia, locul de naștere al cavalerismului.

Imperiul Roman, primul imperiu pe pământ european, s-a concentrat asupra Mării Mediterane. Sfântul Imperiu Roman al Naţiunii Germane nu a putut găsi un nucleu mai potrivit şi mai coordonat decât Mediterana. Căile navigabile ale Europei Centrale duc către Marea Nordului, Marea Baltică sau Marea Neagră, dar fără nicio legătură între ele. Aceasta este adevărata tragedie a istoriei germane şi europene. Ţara a fost ruptă între forţe centrifugale. Împăratul Frederick II Hohenstaufen a încercat să restaureze tărâmul mediteranean, cu Sicilia drept piesă geografică centrală.

Încercarea acestuia a fost un tragic eșec. Doar acum emergenţa unei noi forme imperiale (chiar şi sub ideologie modernă) este posibilă în Europa: după deschiderea canalului dintre sistemul Rin-Main şi sistemul Dunării. Există acum o singură cale navigabilă între Marea Nordului, incluzând sistemul Tamisei din Anglia, şi Marea Neagră, permițând forţelor economice şi culturale ale Europei Centrale să atingă toate ţărmurile Marii Negre şi ţările caucaziene.

Cei care au o bună memorie istorică, care nu sunt orbiţi de schemele ideologice uzuale ale modernismului, îşi vor aminti de rolul ţărmurilor Mării Negre în istoria spirituală a Europei: în Crimeea, multe tradiţii străvechi, fie ele păgâne sau bizantine, au fost păstrate în grote de către călugări. Influenţa Persiei, în special valorile cavaleriei celei mai vechi din lume (zoroastriene), ar fi putut influenţa dezvoltarea unor forţe spirituale similare în Centrul şi Vestul Europei. Fără aceste influenţe, Europa este mutilată spiritual.

În consecinţă, zona mediteraneană, Rinul (de asemenea cuplat la Rhone) şi Dunărea, râurile ruseşti, Marea Neagră şi Caucazul ar trebui să constituie o singură zonă de civilizaţie, apărată de forţe militare unificate, bazate pe spiritualitatea moştenită din Persia Antică. Asta înseamnă, în opinia mea, Eurasia. Poziţia mea este un pic diferită de cea a lui Dughin însă cele două nu sunt incompatibile.

Când otomanii au deţinut controlul complet asupra peninsulei balcanice în secolul XV, drumurile terestre au fost tăiate pentru toţi Europenii. În plus, cu ajutorul hoinarilor maritimi din Nordul Africii adunaţi de turcul Babarossa stabilit în Alger, Mediterana a fost închisă pentru expensiunea comercială paşnică europeană spre India şi China. Lumea musulmană a funcţionat ca un zăvor pentru a opri Europa şi Moscova, nucleul viitorului Imperiu Rus.

Europenii şi ruşii şi-au unit eforturile pentru a distruge zăvorul otoman. Portughezii, spaniolii, englezii şi olandezii au explorat rutele maritime şi au ocolit Africa şi Asia, distrugând prima oară regatul marocan, care extrăgea aur din minele subtropicale din Africa de Vest, având pretenţia de a-şi construi o armată cu care să cucerească Peninsula Iberică încă odată. Debarcând în Vestul Africii, portughezii au obţinut aur mult mai uşor pentru sine iar regatul marocan a fost redus la o simplă superputere reziduală. Portughezii au navigat de-a lungul continentului african şi au intrat în Oceanul Indian, eludând zăvorul otoman definitiv şi dând pentru prima dată o dimensiune eurasiană reală istoriei europene.

În acelaşi timp, Rusia a respins atacurile tătarilor, a cucerit oraşul Kazan şi a distrus legăturile tătare cu lumea musulmană. Acesta a fost punctul de pornire al unei perspective geopolitice eurasiatice a Rusiei continentale.

Scopul strategiei globale americane, dezvoltat de un om precum Zbigniew Brzezinski, este să recreeze artificial acest zăvor musulam prin susţinerea militarismului turcesc şi panturanismul. Din această perspectivă, americanii susţin tacit şi încă în secret revendicările Marocului asupra Insulelor Canare şi se folosesc de Pakistan pentru a preveni orice legătură terestră între India şi Rusia. De aici şi dubla necesitate actuală a Rusiei și Europei de a-şi reaminti contra-strategia elaborată de TOŢI Europenii în secolul XV şi XVI.

Istoria europeană întotdeauna a fost concepută ca o sumă de viziuni naţionaliste mărunte. Este timpul să reconsiderăm istoria europeană punând accentul pe alianţele comune şi pe convergenţe. Acţiunile maritime portugheze şi cele terestre ruseşti sunt astfel de convergențe şi reprezintă natural Eurasia. Bătălia de la Lepanto, unde flotele veneţiene, genoveze şi spaniole şi-au unit forţele în efortul comun de a stăpâni Estul mediteranean sub comanda lui Don Juan de Austria, este de asemenea un model istoric asupra căruia trebuie să medităm şi de care să ne amintim.

Însă cea mai importantă alianţă eurasiatică a fost fără îndoială Sfânta Alianţă condusă de Eugen de Savoya la sfârşitul secolului XVII, care i-a forţat pe otomani să retrocedeze 400.000 km pătraţi de pământ în Balcani şi Sudul Rusiei. Această victorie a permis țarilor ruşi ai secolului XVIII, în special Ecaterinei a II-a, să câştige din nou bătălii decisive.

Eurasianismul meu (şi desigur întreaga mea gândire geopolitică) este un răspuns clar la strategia lui Brzezinski şi este adânc înrădăcinată în istoria europeană. Sub nicio formă nu trebuie comparată cu naivităţile unor pseudo naţional-revoluționari drogaţi sau cu schemele estetice ale aşa-numiţilor filosofi ai noii drepte. În plus, o ultimă remarcă privind geopolitica şi eurasianismul: principalele mele surse de inspiraţie sunt englezeşti. Mă refer la atlasele istorice ale lui Colin McEvedy, cărţile lui Peter Hopkirk privind serviciul secret în Caucaz, în Asia Centrală, de-a lungul Drumului Mătăsii şi în Tibet, reflecţiile lui Sir Arnold Toynbee în cele 12 volume ale A Study of History.

Troy Southgate: Care este viziunea dumneavoastră asupra Statului? Este într-adevăr esenţial să avem un sistem sau o infrastructură ca instrumente de organizare socio-politică, sau credeţi că o formă descentralizată de tribalism şi identitate etnică reprezintă o soluţie mai bună?

Robert Steuckers: Întrebarea dumneavoastră necesită o carte întreagă pentru a i se răspunde corespunzător și complet. În primul rând, aş spune că este imposibil să ai o viziunea asupra Statului, pentru că sunt multe forme statale pe glob. Fac desigur distincția între un stat, care reprezintă un veritabil şi eficient instrument de promovare a voinţei poporului şi de asemenea protecție pentru propriii cetăţeni împotriva tuturor relelor, fie acestea instrumentate de inamici externi, interni sau naturali (calamităţi, inundaţii, foamete etc.).

Statul ar trebui de asemenea proiectat pentru o singură populaţie trăind pe un teritoriu propriu. Sunt critic, desigur, cu privire la toate acele state create artificial precum cele impuse drept aşa-numite modele universale. Astfel de state sunt simple mașini create pentru exploatarea sau distrugerea unei populaţii pentru o anumită oligarhie sau stăpâni externi. O organizare a popoarelor conform criteriilor etnice ar putea reprezenta o soluţie ideală, însă, din păcate, aşa cum ne demonstrează evenimentele din Balcani, declinul şi fluxul de populaţii în istoria Europei, Africii sau Asiei a răspândit adesea grupurile etnice dincolo de graniţele naturale sau le-au reținut în teritorii anterior controlate de alţii. În astfel de situaţii nu pot fi constituite state omogene. Acesta este izvorul multor tragedii, în special în Europa Centrală şi de Est. Prin urmare, singura perspectivă posibilă astăzi este concepția în termeni de Civilizaţii, aşa cum arată Samuel Huntington în faimoasele sale articole şi carte, The Clash of Civilizations, prima oară scrisă în 1993.

Troy Southgate: În 1986, aţi afirmat că “ a Treia Cale există în Europa la nivel teoretic. Ceea ce îi lipseşte este militanţii.” [“Europa: O Nouă Perspectivă” în The Scorpion, Issue #9, p.6] Situaţia se prezintă aceeaşi sau lucrurile s-au schimbat?

Robert Steuckers: Într-adevăr, situaţia este neschimbată. Sau chiar s-a degradat pentru că, avansând în vârstă, afirm că educaţia clasică este pe cale de dispariţie. Modul nostru de gândire este oarecum spenglerian, de vreme ce se referă la întreaga istorie a omenirii.

Guy Debord, liderul mișcării situaționiste franceze de la sfârşitul anilor `50 până în anii `80, a putut observa şi deplânge faptul că “societatea spectacolului” sau “societatea de scenă” are că principal scop distrugerea întregii gândiri şi a concepțiilor în termeni de istorie şi înlocuirea acestora cu scheme construite şi artificiale sau cu simple minciuni. Eradicarea perspectivelor istorice în minţile copiilor, studenţilor şi cetăţenilor, prin acțiunea dizolvantă a mass-mediei, este o mare manipulare, conducându-ne spre o lume orwelliană lipsită de memorie. Într-o astfel de situaţie, noi toţi riscăm izolarea. Nu există trupe noi de voluntari care să preia lupta.

Troy Southgate: În final, vorbiţi-ne despre implicarea dumneavoastră cu Synergies şi planurile dumneavoastră pe termen lung privind viitorul.

Robert Steuckers: “Synergies” a fost creat pentru a aduna oamenii, în special pe aceia care publică reviste, pentru a răspândi mai repede mesajele autorilor noştri. Însă cunoaşterea limbilor trece de asemenea printr-un eşec. Fiind poliglot, după cum bine ştiţi, am fost întotdeauna uimit de repetiţia aceloraşi argumente la nivelul naţional al fiecărui stat. Marc Lüdders de la Synergon-Germany este de aceeaşi părere cu mine. Este păcat că, spre exemplu, munca uriaşă depusă în Italia nu este cunoscută în Franţa sau Germania. Şi viceversa. Pe scurt: principala mea dorinţă este să văd un asemenea schimb de texte realizat într-o manieră rapidă în următorii 20 de ani.

Traducere: Ovidiu Preda

Sursa: https://neweuropeanconservative.wordpress.com/2012/05/13/interview-with-steuckers/

Fabrice Dutilleul : En cette période de « centenaire » ne peut-on considérer 1914-1918 comme un sujet aujourd’hui rebattu ?

Fabrice Dutilleul : En cette période de « centenaire » ne peut-on considérer 1914-1918 comme un sujet aujourd’hui rebattu ?

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Partant de ce constat, pensez-vous crédible une inflexion de la politique étrangère française en faveur de l’Iran et de la Russie afin de combattre l’État islamique ?

Partant de ce constat, pensez-vous crédible une inflexion de la politique étrangère française en faveur de l’Iran et de la Russie afin de combattre l’État islamique ?

Politologue et sociologue, Gilles Kepel est internationalement reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes du discours djihadiste et de l'islam en France. Voici plus de trente ans qu'il étudie en parallèle l'émergence de l'islamisme radical dans le monde arabe et l'évolution des musulmans dans son pays. Son dernier livre

Politologue et sociologue, Gilles Kepel est internationalement reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes du discours djihadiste et de l'islam en France. Voici plus de trente ans qu'il étudie en parallèle l'émergence de l'islamisme radical dans le monde arabe et l'évolution des musulmans dans son pays. Son dernier livre

– Si l'on revient à la guerre de Hollande contre Daech, cela représente un tournant pour un pays qui se montrait le plus intransigeant face à Bachar al-Assad...

– Si l'on revient à la guerre de Hollande contre Daech, cela représente un tournant pour un pays qui se montrait le plus intransigeant face à Bachar al-Assad...

GF-T : Maurice Bardèche ne fait pas œuvre d’historien. Il puise dans l’histoire des exemples marquants. Quand il rédige L’œuf de Christophe Colomb, il a en tête deux visions d’Europe inachevées ou avortées : l’Europe de la Grande Nation de Napoléon Ier et celle des volontaires européens sur le front de l’Est de 1941 à 1945, la première étant plus prégnante dans son esprit que la seconde.

GF-T : Maurice Bardèche ne fait pas œuvre d’historien. Il puise dans l’histoire des exemples marquants. Quand il rédige L’œuf de Christophe Colomb, il a en tête deux visions d’Europe inachevées ou avortées : l’Europe de la Grande Nation de Napoléon Ier et celle des volontaires européens sur le front de l’Est de 1941 à 1945, la première étant plus prégnante dans son esprit que la seconde.

Cette manifestation « pour la langue occitane » s’inscrivait dans un cadre plus global de revendications linguistiques des différents peuples minorisés de France. Ces manifestations ont lieu de façon régulière sur notre territoire puisque la question linguistique en France est dans une impasse depuis de (trop) nombreuses années. Ainsi la dernière manifestation de Toulouse en 2012 avait réuni aux alentours de 30 000 participants.

Cette manifestation « pour la langue occitane » s’inscrivait dans un cadre plus global de revendications linguistiques des différents peuples minorisés de France. Ces manifestations ont lieu de façon régulière sur notre territoire puisque la question linguistique en France est dans une impasse depuis de (trop) nombreuses années. Ainsi la dernière manifestation de Toulouse en 2012 avait réuni aux alentours de 30 000 participants.

Après son hystérie anti-serbe, Finkielkraut, sans doute parce qu’il prend de l’âge, s’est « bonifié » comme disent les œnologues. Son ouvrage sur la notion d’ingratitude, qui est constitué des réponses à un très long entretien accordé au journal québécois Le Devoir, est intéressant car il y explique que les malheurs de notre époque viennent du fait que l’homme actuel se montre « ingrat » par rapport aux legs du passé. J’ai lu cet entretien avec grand intérêt et beaucoup de plaisir, y retrouvant d’ailleurs une facette de l’antique querelle des anciens et des modernes. Je dois l’avouer même si le Finkielkraut serbophobe m’avait particulièrement horripilé. A partir de cette réflexion sur l’ingratitude, Finkielkraut va, peut-être inconsciemment, sans doute à son corps défendant, adopter les réflexes intellectuels des deux Serbes herdériens qu’il fustigeait avec tant de fureur dans les années 90. Il va découvrir l’« identité » et, par une sorte de tour de passe-passe qui me laisse toujours pantois, défendre une identité française que Lévy avait posée comme une matrice particulièrement répugnante du nazisme !

Après son hystérie anti-serbe, Finkielkraut, sans doute parce qu’il prend de l’âge, s’est « bonifié » comme disent les œnologues. Son ouvrage sur la notion d’ingratitude, qui est constitué des réponses à un très long entretien accordé au journal québécois Le Devoir, est intéressant car il y explique que les malheurs de notre époque viennent du fait que l’homme actuel se montre « ingrat » par rapport aux legs du passé. J’ai lu cet entretien avec grand intérêt et beaucoup de plaisir, y retrouvant d’ailleurs une facette de l’antique querelle des anciens et des modernes. Je dois l’avouer même si le Finkielkraut serbophobe m’avait particulièrement horripilé. A partir de cette réflexion sur l’ingratitude, Finkielkraut va, peut-être inconsciemment, sans doute à son corps défendant, adopter les réflexes intellectuels des deux Serbes herdériens qu’il fustigeait avec tant de fureur dans les années 90. Il va découvrir l’« identité » et, par une sorte de tour de passe-passe qui me laisse toujours pantois, défendre une identité française que Lévy avait posée comme une matrice particulièrement répugnante du nazisme !  Dans les années 80, Debray, devenu, plutôt à son corps défendant, faire-valoir du mitterrandisme ascendant, participera à toutes les mascarades de la gauche officielle, en voie de « festivisation » et d’embourgeoisement, où les cocottes et les bobos se piquent d’eudémonisme et se posent en « belles âmes » (on sait ce que Hegel en pensait…). Les actions qu’il mène, je préfère les oublier aujourd’hui, tant elles ont participé des bouffonneries pariso-parisiennes. Mais entre l’épisode du militant guevariste et celle du néo-national-gaulliste d’aujourd’hui, il n’y a pas eu que cette participation à la lèpre républicano-mitterrandiste, il y a eu le passage du Debray militant et idéologue au Debray philosophe et « médiologue » (une science visant à cerner l’impact des « médiations », des images, dont éventuellement celles des médias, sur la formation ou la transformation des mentalités et des aspirations politiques). C’est dans le cadre de ce statut de « médiologue », qui commence en 1993, que Debray va glisser progressivement vers des positions différentes de celles imposées par le ronron médiatique ou le « politiquement correct » des « nouveaux philosophes » (Lévy, etc.) « qui », dit-il, « produisent de l’indignation au rythme de l’actualité ». Debray, comme l’indique alors le titre d’un de ses ouvrages récents, Dégagements, se « dégage » de ses engagements antérieurs, l’espace de la gauche, de sa gauche, ayant été phagocyté par de nouveaux venus qui se disent « occidentaux » et participent à la pratique perverse de la table rase, notamment en Amérique latine : leur travail de sape serait entièrement parachevé si des hommes comme Evo Morales, qu’il qualifie positivement d’« indigéniste », ne s’étaient pas dressés contre son vieil ennemi l’impérialisme américain, appuyé par les bourgeoisies compradores.

Dans les années 80, Debray, devenu, plutôt à son corps défendant, faire-valoir du mitterrandisme ascendant, participera à toutes les mascarades de la gauche officielle, en voie de « festivisation » et d’embourgeoisement, où les cocottes et les bobos se piquent d’eudémonisme et se posent en « belles âmes » (on sait ce que Hegel en pensait…). Les actions qu’il mène, je préfère les oublier aujourd’hui, tant elles ont participé des bouffonneries pariso-parisiennes. Mais entre l’épisode du militant guevariste et celle du néo-national-gaulliste d’aujourd’hui, il n’y a pas eu que cette participation à la lèpre républicano-mitterrandiste, il y a eu le passage du Debray militant et idéologue au Debray philosophe et « médiologue » (une science visant à cerner l’impact des « médiations », des images, dont éventuellement celles des médias, sur la formation ou la transformation des mentalités et des aspirations politiques). C’est dans le cadre de ce statut de « médiologue », qui commence en 1993, que Debray va glisser progressivement vers des positions différentes de celles imposées par le ronron médiatique ou le « politiquement correct » des « nouveaux philosophes » (Lévy, etc.) « qui », dit-il, « produisent de l’indignation au rythme de l’actualité ». Debray, comme l’indique alors le titre d’un de ses ouvrages récents, Dégagements, se « dégage » de ses engagements antérieurs, l’espace de la gauche, de sa gauche, ayant été phagocyté par de nouveaux venus qui se disent « occidentaux » et participent à la pratique perverse de la table rase, notamment en Amérique latine : leur travail de sape serait entièrement parachevé si des hommes comme Evo Morales, qu’il qualifie positivement d’« indigéniste », ne s’étaient pas dressés contre son vieil ennemi l’impérialisme américain, appuyé par les bourgeoisies compradores.  Je ne considère pas la notion de « Grand Remplacement » comme une thèse mais comme un terme-choc impulsant une réflexion antagoniste par rapport au fatras dominant, comme une figure de rhétorique, destinée à dénoncer la situation actuelle où le compassionnel, introduit dans les pratiques politiques par les nouveaux philosophes, évacue toute éthique de la responsabilité. Vous avez vous-même, en langue italienne, défini et explicité la notion de « Grand Remplacement » (

Je ne considère pas la notion de « Grand Remplacement » comme une thèse mais comme un terme-choc impulsant une réflexion antagoniste par rapport au fatras dominant, comme une figure de rhétorique, destinée à dénoncer la situation actuelle où le compassionnel, introduit dans les pratiques politiques par les nouveaux philosophes, évacue toute éthique de la responsabilité. Vous avez vous-même, en langue italienne, défini et explicité la notion de « Grand Remplacement » ( Je mettrais en parallèle la double idée de Renaud Camus d’une « dé-culturation » et d’une « dé-civilisation » avec l’idée de « dissociété », forgée par le philosophe Marcel De Corte au début des années 50. Pour De Corte, monarchiste belge et catholique thomiste, l’imposition des élucubrations libérales de la révolution française aux peuples d’Europe a conduit à la dislocation du tissu social, si bien que nous n’avons plus affaire à une « société » harmonieuse, au sens traditionnel du terme comme l’entendait Louis de Bonald, mais à une « dissociété ». L’idée, en dépit de son origine très conservatrice, est reprise aujourd’hui par quelques théoriciens d’une gauche non-conformiste, dont le Prof. Jacques Généreux qui constate amèrement que les pathologies de la dissociété moderne sont une « maladie sociale dégénérative qui altère les consciences en leur inculquant une culture fausse ». Généreux, socialiste au départ et rêvant à l’avènement d’un nouveau socialisme capable de gommer définitivement les affres de la « dissociété », quitte, déçu, le PS français en 2008 pour aller militer au « Parti de Gauche » et pour figurer sur la liste « Front de Gauche pour changer l’Europe », candidate aux élections européennes de 2009. En mars 2013, les idées, pourtant pertinentes, de Généreux ne séduisent plus ses compagnons de route et ses co-listiers : il n’est pas réélu au Bureau politique ! Preuve que la pertinence ne peut aller se nicher et prospérer au sein des gauches françaises non socialistes, bornées dans leurs analyses, sclérosées dans des marottes jacobines et résistancialistes qui ne sont qu’anachronismes ou tourneboulées par les délires immigrationnistes dont l’irréalisme foncier est plus virulent et plus maladivement agressif en France qu’ailleurs en Europe.

Je mettrais en parallèle la double idée de Renaud Camus d’une « dé-culturation » et d’une « dé-civilisation » avec l’idée de « dissociété », forgée par le philosophe Marcel De Corte au début des années 50. Pour De Corte, monarchiste belge et catholique thomiste, l’imposition des élucubrations libérales de la révolution française aux peuples d’Europe a conduit à la dislocation du tissu social, si bien que nous n’avons plus affaire à une « société » harmonieuse, au sens traditionnel du terme comme l’entendait Louis de Bonald, mais à une « dissociété ». L’idée, en dépit de son origine très conservatrice, est reprise aujourd’hui par quelques théoriciens d’une gauche non-conformiste, dont le Prof. Jacques Généreux qui constate amèrement que les pathologies de la dissociété moderne sont une « maladie sociale dégénérative qui altère les consciences en leur inculquant une culture fausse ». Généreux, socialiste au départ et rêvant à l’avènement d’un nouveau socialisme capable de gommer définitivement les affres de la « dissociété », quitte, déçu, le PS français en 2008 pour aller militer au « Parti de Gauche » et pour figurer sur la liste « Front de Gauche pour changer l’Europe », candidate aux élections européennes de 2009. En mars 2013, les idées, pourtant pertinentes, de Généreux ne séduisent plus ses compagnons de route et ses co-listiers : il n’est pas réélu au Bureau politique ! Preuve que la pertinence ne peut aller se nicher et prospérer au sein des gauches françaises non socialistes, bornées dans leurs analyses, sclérosées dans des marottes jacobines et résistancialistes qui ne sont qu’anachronismes ou tourneboulées par les délires immigrationnistes dont l’irréalisme foncier est plus virulent et plus maladivement agressif en France qu’ailleurs en Europe.

J.R. - Je tiens Nietzsche pour une paire de lunettes. Il est, pour moi, avant tout une façon de regarder le monde. Une grille de lecture. Un filtre d'exactitude et, surtout, de sincérité. C'est s’entraîner à percevoir ce qui se mue et s'agite autour de soi en se débarrassant des grilles de lectures morales (le bien et le mal) ou idéalistes (au sens de la primauté de l'Idée). C'est donc regarder les choses et les hommes par delà bien et mal, par le prisme des valeurs aristocratiques ou des esclaves (le sain et le malade, le bon et le mauvais), en s'attardant plutôt sur la psychologie, et en fin de compte, la physiologie (l'importance du corps comme heuristique de l'esprit) pour comprendre les idées d'un homme, au lieu de se mentir sur la capacité « raisonnante » et abstraite des humains. Et c'est aussi sentir profondément ce qui appartient au nihilisme, au déclin, au mensonge vénéneux, à la maladie et à la mort, plutôt qu'à la vie, à la grande vie et l'immense « oui » qui va avec.

J.R. - Je tiens Nietzsche pour une paire de lunettes. Il est, pour moi, avant tout une façon de regarder le monde. Une grille de lecture. Un filtre d'exactitude et, surtout, de sincérité. C'est s’entraîner à percevoir ce qui se mue et s'agite autour de soi en se débarrassant des grilles de lectures morales (le bien et le mal) ou idéalistes (au sens de la primauté de l'Idée). C'est donc regarder les choses et les hommes par delà bien et mal, par le prisme des valeurs aristocratiques ou des esclaves (le sain et le malade, le bon et le mauvais), en s'attardant plutôt sur la psychologie, et en fin de compte, la physiologie (l'importance du corps comme heuristique de l'esprit) pour comprendre les idées d'un homme, au lieu de se mentir sur la capacité « raisonnante » et abstraite des humains. Et c'est aussi sentir profondément ce qui appartient au nihilisme, au déclin, au mensonge vénéneux, à la maladie et à la mort, plutôt qu'à la vie, à la grande vie et l'immense « oui » qui va avec.

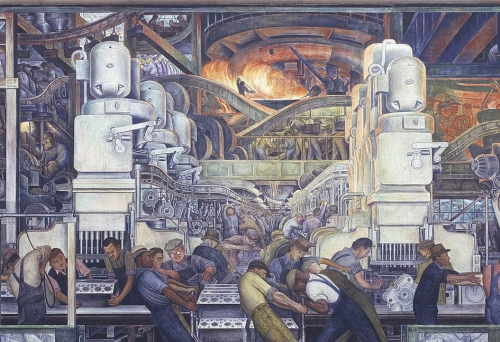

Difficile d’ignorer l’occupant. Impossible d’accepter cette métastase imbécile et envahissante qui tue l’art et les artistes et occulte la vraie création actuelle. Cette boursouflure de l’art dit contemporain est d’origine psycho-patho-sociologique et est systémique. Le Diable est d’origine mécanique… et, en l’occurrence, d’une mécanique d’ordre bureaucratique et financier où fonctionnaires, professeurs, critiques d’art et spéculateurs jouent à être plus stupides les uns que les autres pour mieux servir les appareils de pouvoir et d’argent dont ils sont les rouages. Il faut flinguer la crétinerie qui met l’art en danger, mais aussi l’humanité.

Difficile d’ignorer l’occupant. Impossible d’accepter cette métastase imbécile et envahissante qui tue l’art et les artistes et occulte la vraie création actuelle. Cette boursouflure de l’art dit contemporain est d’origine psycho-patho-sociologique et est systémique. Le Diable est d’origine mécanique… et, en l’occurrence, d’une mécanique d’ordre bureaucratique et financier où fonctionnaires, professeurs, critiques d’art et spéculateurs jouent à être plus stupides les uns que les autres pour mieux servir les appareils de pouvoir et d’argent dont ils sont les rouages. Il faut flinguer la crétinerie qui met l’art en danger, mais aussi l’humanité.

L’art contemporain de type français est un effet pervers de la bonne intention culturelle du socialisme mitterrandien des années 80. L’enfer est pavé de bonnes intentions merdiques, qui se retournent sur elles-mêmes puisqu’elles elles n’ont pas assez de contenu et de rigueur morale et intellectuelle. En fait la gauche culturelle a créé un appareil qui s’est mis à la remorque du grand libéralisme, de telle sorte qu’aujourd’hui le système en place allie les vertus du soviétisme et celle du capitalisme le plus débridé : c’est un comble !

L’art contemporain de type français est un effet pervers de la bonne intention culturelle du socialisme mitterrandien des années 80. L’enfer est pavé de bonnes intentions merdiques, qui se retournent sur elles-mêmes puisqu’elles elles n’ont pas assez de contenu et de rigueur morale et intellectuelle. En fait la gauche culturelle a créé un appareil qui s’est mis à la remorque du grand libéralisme, de telle sorte qu’aujourd’hui le système en place allie les vertus du soviétisme et celle du capitalisme le plus débridé : c’est un comble !

On a tant écrit sur Drieu. On a un peu l’impression qu’aujourd’hui, le mieux, pour l’évoquer, est encore de le relire. Il y a eu Drieu le petit-bourgeois déclassé, disséqué par François Nourissier — un expert —; il y a eu le souvenir de l’ami, par Berl dans Présence des morts (magnifique évocation d’un adolescent éternel — et c’est compliqué, signifie Berl, lorsqu’on a 50 ans… —) ; il y a eu l’ami encore, par Malraux dans ses entretiens avec Frédéric Grover, ou par Audiberti, dans Dimanche m’attend, un des rares présents aux obsèques de Drieu, en dépit du contexte et en vertu d’une fidélité amicale certaine ; il y a eu Michel Mohrt et l’évocation de Fitzgerald à propos de Drieu, son “cousin américain” (voir leurs rapports avec les femmes, l’argent et la mélancolie).

On a tant écrit sur Drieu. On a un peu l’impression qu’aujourd’hui, le mieux, pour l’évoquer, est encore de le relire. Il y a eu Drieu le petit-bourgeois déclassé, disséqué par François Nourissier — un expert —; il y a eu le souvenir de l’ami, par Berl dans Présence des morts (magnifique évocation d’un adolescent éternel — et c’est compliqué, signifie Berl, lorsqu’on a 50 ans… —) ; il y a eu l’ami encore, par Malraux dans ses entretiens avec Frédéric Grover, ou par Audiberti, dans Dimanche m’attend, un des rares présents aux obsèques de Drieu, en dépit du contexte et en vertu d’une fidélité amicale certaine ; il y a eu Michel Mohrt et l’évocation de Fitzgerald à propos de Drieu, son “cousin américain” (voir leurs rapports avec les femmes, l’argent et la mélancolie).

Le Jeudi:

Le Jeudi:

Troy Southgate: Aveţi un “unghi spiritual”?

Troy Southgate: Aveţi un “unghi spiritual”?

Vayamos por partes: de las siglas y las iniciativas que mencionas solamente hay dos que tengan un mínimo de actividad y peso, PxC y E2000. El resto son entelequias a las que falta incluso “principio de razón suficiente”: ¿Por qué existe una FE-LaFalange y no está dentro de una sigla común? ¿un Nudo qué es? ¿un partido, un círculo de amigos, qué fórmula legal tiene? ¿Pueden existir coaliciones de cuatro o cinco siglas sin un solo cargo electo y con apenas unos cientos de votos en donde cada parte sea celosa de su “independenci”? Absurdos, solo absurdos y nada más que absurdos con los que no vale la pena perder mucho tiempo. Ganará el partido que tenga los mejores cuadros, los más lúcidos, los mejor preparados, el equipo más dinámico y las ideas más claras: y en mi opinión solamente hay una fórmula, el eje PxC-E2000. Todo lo demás, es demasiado pequeño, oscilante e indefinido, o incluso meros arcaísmos.

Vayamos por partes: de las siglas y las iniciativas que mencionas solamente hay dos que tengan un mínimo de actividad y peso, PxC y E2000. El resto son entelequias a las que falta incluso “principio de razón suficiente”: ¿Por qué existe una FE-LaFalange y no está dentro de una sigla común? ¿un Nudo qué es? ¿un partido, un círculo de amigos, qué fórmula legal tiene? ¿Pueden existir coaliciones de cuatro o cinco siglas sin un solo cargo electo y con apenas unos cientos de votos en donde cada parte sea celosa de su “independenci”? Absurdos, solo absurdos y nada más que absurdos con los que no vale la pena perder mucho tiempo. Ganará el partido que tenga los mejores cuadros, los más lúcidos, los mejor preparados, el equipo más dinámico y las ideas más claras: y en mi opinión solamente hay una fórmula, el eje PxC-E2000. Todo lo demás, es demasiado pequeño, oscilante e indefinido, o incluso meros arcaísmos.  Con un 18-20% de la población de origen inmigrante, con el sistema de pensiones colapsado, con 5.000.000 de parados enquistados y un tercio de la población próxima al umbral de la pobreza o por debajo de ella, con un sistema educativo convertido en mero almacenamiento de alumnos, y posiblemente con un segundo estallido de la burbuja inmobiliaria (si miráis en torno a las grandes ciudades, vuelven a verse grúas trabajando, cuando aún quedan 2.500.000 de pisos sin vender…) y cuando las repercusiones de la segunda oleada de crisis de la globalización, la que está en estos momentos estallando en Brasil, afecte particularmente a las empresas de nuestro país… tal será el horizonte que tendremos en 2019.

Con un 18-20% de la población de origen inmigrante, con el sistema de pensiones colapsado, con 5.000.000 de parados enquistados y un tercio de la población próxima al umbral de la pobreza o por debajo de ella, con un sistema educativo convertido en mero almacenamiento de alumnos, y posiblemente con un segundo estallido de la burbuja inmobiliaria (si miráis en torno a las grandes ciudades, vuelven a verse grúas trabajando, cuando aún quedan 2.500.000 de pisos sin vender…) y cuando las repercusiones de la segunda oleada de crisis de la globalización, la que está en estos momentos estallando en Brasil, afecte particularmente a las empresas de nuestro país… tal será el horizonte que tendremos en 2019.

Certains intellectuels avancent l'idée que cette déconnexion découle de la fin de la guerre froide, qui les aurait contraint à penser le monde de manière pragmatique. Comment expliquer que ces élites en soient arrivées-là ?

Certains intellectuels avancent l'idée que cette déconnexion découle de la fin de la guerre froide, qui les aurait contraint à penser le monde de manière pragmatique. Comment expliquer que ces élites en soient arrivées-là ?