Ex: https://byebyeunclesam.wordpress.com

Intervista allo storico Paolo Borgognone (1981), autore di diversi saggi, tra cui presso Zambon editore una trilogia sulla disinformazione strategica, Capire la Russia. Correnti politiche e dinamiche sociali nella Russia e nell’Ucraina postsovietiche, L’immagine sinistra della globalizzazione. Critica del radicalismo liberale, Deplorevoli? L’America di Trump e i movimenti sovranisti in Europa, nonché di Generazione Erasmus. I cortigiani della società del capitale e la “guerra di classe” del XXI secolo in corso di pubblicazione presso Oaks Editrice.

A cura di Federico Roberti.

Il tuo ultimo libro, “Deplorevoli? L’America di Trump e i movimenti sovranisti in Europa”, prende le mosse con l’affermazione che il 9 novembre 2016 è caduto il muro invisibile caratterizzato, nel suo lato economico, dal neoliberalismo e, in quello culturale, dalla retorica dell’antifascismo in assenza di fascismo volta a fidelizzare alla sinistra politicamente corretta i ceti popolari. Possiamo quindi considerare questa data una sorta di 9 novembre 1989, giorno della caduta del Muro di Berlino, al contrario?

Sì, perché il 9 novembre 1989 il Muro di Berlino fu abbattuto da una controrivoluzione di ceti medi cosmopoliti che desideravano recarsi all’Ovest per guadagnare di più, acquistare prodotti e merci capaci di assicurare loro maggior comfort e riconoscimento in termini simbolici e di status, ovvero accedere ai modelli di consumo e stili di vita europei e americani, entrare in possesso legalmente di valuta pregiata e gestire la propria esistenza secondo i ritmi scanditi dalla società di mercato. La retorica mainstream volta a celebrare la ritrovata libertà di opinione dei tedesco-orientali è poco meno che un orpello propagandistico utilizzato ad hoc per legittimare quello che l’Ottantanove esteuropeo in effetti fu, ossia il trionfo della pseudocultura della mobilità e delle velleità individuali al successo imprenditoriale di una parte rilevante delle società preconsumistiche dei Paesi fino a quel momento interni alle logiche del Patto di Varsavia, del Comecon e del socialismo concretizzato. Il 9 novembre 1989 segnò la fine del ciclo storico socialdemocratico. Il 9 novembre 2016 invece, Brexit e l’elezione di Trump a Presidente USA rappresentarono la fine del ciclo storico neoliberale, poiché questi fenomeni si verificarono all’intersezione tra la destra politico-culturale e la sinistra economica, ovvero ebbero come propria base di consenso un postproletariato nazionale sradicato dai processi di globalizzazione e ostile nei confronti della summenzionata, elitaria, sottocultura della mobilità. Ventisette anni prima il conflitto geopolitico e ideologico in corso tra USA e URSS fu vinto da attori sociali che avevano fatto propria l’articolazione concettuale e simbolica, nichilista, del capitalismo liberale, poiché la proposta politica che scaturì da quel ciclo storico di rivolte controrivoluzionarie si basava sull’egemonia di una cultura gauchiste e libertaria, tutta protesa alla retorica dei diritti cosmetici e sul predominio del neoliberismo in economia. Esattamente l’opposto accade oggi, per questo le citate élite del denaro che “non dorme mai” e della mobilità globale che avevano celebrato l’Ottantanove esteuropeo attivano tutto il potere di fuoco multimediale di cui dispongono per demonizzare, riproponendo l’ormai antistorica dicotomia novecentesca fascismo/antifascismo, l’ascesa degli eterogenei movimenti di insorgenza populista in Europa e Stati Uniti.

A tuo parere, sono fondati i timori che possa verificarsi una rivoluzione di velluto nei confronti del neoeletto Presidente USA? Oppure è più probabile che possa essere messo da parte attraverso un golpe che potremmo definire psichiatrico? Per non affrontare la complessa procedura congressuale prevista per il cosiddetto “impeachment”, infatti qualcuno potrebbe essere tentato di ricorrere al paragrafo 4 del 25° emendamento della Costituzione USA, che prevede la destituzione del Presidente nel caso non sia più in grado fisicamente o mentalmente di assolvere alle sue funzioni, le quali verrebbero assunte almeno temporaneamente dal Vice Presidente. Nella fattispecie, una diagnosi di psichiatri di chiara fama, sostenuti da un certo numero di membri dell’esecutivo, sarebbe sufficiente a rimuovere Trump.

Il ricorso alla psichiatria dovrebbe essere lo strumento di analisi con cui interpretare le idiosincrasie ideologiche di chi, e mi riferisco a Bernie Sanders e sodali, alle primarie del Partito Democratico ha fatto continuamente appello al richiamo populista e alla proposta economica socialdemocratica per sfidare le élite del capitalismo finanziario e l’establishment di Wall Street contigui a Hillary Clinton e poi, in sede elettorale, è rifluito sul sostegno alla paladina dello stato di cose presenti. Ora, non dico che Sanders avrebbe dovuto appoggiare Trump ma il sostegno che l’anziano esponente socialista democratico ha regalato incondizionatamente a Hillary Clinton è la riprova, ulteriore, della subalternità ideologica della sinistra al campo liberale. Una subalternità giustificata tramite il ritornello del “nemico principale” identificato nella destra populista e non nel capitalismo di libero mercato in quanto tale. Non dubito che i Millennials che alle primarie del Partito Democratico appoggiarono Sanders, oggi potrebbero fungere da massa di manovra controrivoluzionaria per un “golpe colorato” avente l’obiettivo di neutralizzare l’outsider Donald Trump. Le centrali ideologiche di questo golpe in itinere io le cercherei più nella Silicon Valley (culla degli apologisti dell’ideologia del progresso fondata sulle potenzialità taumaturgiche delle nuove tecnologie sulla strada della transizione al postumano) che non a Wall Street mentre le corporation dell’industria dello spettacolo hollywoodiana potrebbero offrire la sponda di copertura e legittimazione scenica di questa “rivoluzione colorata”. L’impeachment potrebbe essere una strada percorribile da parte degli oppositori di Trump, così come lo sono il sabotaggio parlamentare delle procedure di Brexit. Tuttavia, non credo che i cicli storici di cambiamento epocale dell’approccio pubblico alle questioni interne e internazionali possano essere fermati a colpi di decreto.

A seguito dell’elezione di Trump e degli eventi politici che hanno costellato il 2016 – citiamo, fra gli altri, la vittoria del “leave” al referendum sulla Brexit e la netta maggioranza con la quale in Italia è stato respinto il progetto di riforma costituzionale avanzato dal governo Renzi – quale è, se esiste, la strada tracciata dinanzi a quelli che tu chiami movimenti sovranisti in Europa, più frequentemente e spregiativamente denominati populisti?

Una strada che appare simile a un labirinto. I sovranisti sono attori politici con un’identità ideologica incerta, tra loro eterogenei e spesso incompatibili (la galassia politica sovranista si articola in un perimetro che va dal PVV olandese, liberal-liberista, atlantista, filoisraeliano e interno alla narrativa islamofoba fallaciana fino allo Jobbik ungherese, un partito eurasiatista e antisionista), frutto dei caratteri nazionali dei rispettivi contesti d’origine e piuttosto inclini alle logiche del partito imprenditore della rappresentanza dei ceti genericamente incazzati nei confronti di un’oligarchia i cui contorni politico-affaristici e i cui legami internazionali gli stessi sovranisti esitano a delineare con precisione. Detto questo, i sovranisti sono accomunati da alcune proposte programmatiche condivise, ad esempio il ripristino dei poteri pubblici statali sulle frontiere nazionali dei singoli Paesi, la contestualizzazione del conflitto di classe in corso su linee verticali (chi sta in alto vs chi sta in basso) e la narrativa anti-immigrazione. Quest’ultima sembrerebbe, per ovvi motivi di appeal in quanto l’immigrazione è un problema che tocca, nei Paesi della UE, la quotidianità delle persone assai più di altri sconvolgimenti frutto delle politiche neoliberali sistemiche, la direttrice propagandistica foriera di maggiori consensi pubblici ai partiti sovranisti. Certo, non sarebbe male se i sovranisti inquadrassero il fenomeno migratorio nel contesto del regime dei flussi imposto dal capitalismo finanziario e digitale globale, invece che ingannare l’opinione pubblica perseverando a sentenziare che, una volta giunti al governo dei rispettivi Paesi, avrebbero rispedito i migranti a casa propria con il proverbiale “calcio in culo” di leghista memoria. Nel momento in cui i partiti sovranisti della destra si convinceranno che il “calcio in culo” di cui sopra va assestato, più che agli immigrati, agli esponenti di quella upper class creativa di mode e stili di consumo, desiderio e capriccio forgiate ad hoc per dettare il tono della vita di tutti, potranno costituire un’alternativa di sistema ai partiti globalisti tuttora al governo nei principali Paesi della UE. Sull’altro versante, i partiti populisti di sinistra, qualora vi fossero forze politiche organizzate di questo tipo in Europa (e, francamente, a parte alcune eccezioni, come Unità Popolare in Grecia e spezzoni minoritari della Linke in Germania, non sono in grado di scorgerne), potranno risultare convincenti nel momento in cui si risolveranno a convenire sull’assunto concernente l’irriformabilità dall’interno della UE, abbandonando ogni velleità di “uscire” dalla crisi di sovranità in cui le politiche neoliberali dell’élite finanziaria globalista hanno precipitato popoli e nazioni rimanendo “dentro” le strutture di governance multilivello stabilite proprio dai ceti finanziari che, a parole, la sinistra ambisce contrastare.

In Francia, la pressione mediatica e giudiziaria sui candidati alle prossime elezioni presidenziali considerati filo-russi, François Fillon e Marine Len Pen, sta crescendo vertiginosamente. Con il paradossale esito che i consensi persi dal primo vadano a rafforzare ulteriormente la seconda…

E’ noto che un’eventuale vittoria elettorale di Marine Le Pen in Francia alle prossime presidenziali sconvolgerebbe definitivamente gli assetti neoliberali della UE e pertanto questa vittoria è, da parte di chi si ritrova nella prospettiva politica antiglobalista, auspicabile, al di là delle critiche che si possono muovere alla candidata del FN, come ad esempio l’essere piuttosto filoisraeliana in politica estera, il guidare un partito a direzione familiare o l’aver approntato un programma economico semi-liberista. C’è sempre qualche rivoluzionario più rivoluzionario di tutti pronto a giocare il gioco di un candidato come Macron prestando il fianco, da schizzinoso, agli strali anti-lepenisti della sinistra radicale.

In definitiva, se Marine Le Pen, che parla esplicitamente di fuoriuscita della Francia da UE, euro e strutture militari della NATO, nonché di dar vita a un’Europa di patrie, popoli e nazioni da Lisbona a Vladivostok, dunque alleata con la Russia in funzione anti-atlantista, è avversata dal 100 per cento dei media mainstream internazionali, significa che codesta candidata costituisce il male minore, ossia il bene maggiore, per il suo Paese. E le caste globaliste dei media aziendali faranno di tutto per gettare discredito su Marine Le Pen, rivolgendosi al discorso antifascista di autocelebrazione dello stato di cose presenti e costruendo pretesti scandalistici per incastrare la leader del FN. La strategia è infatti il “metodo Fillon”, utile per levare dai piedi a Macron un avversario potenzialmente urtante in termini di spartizione dei consensi dei ceti medi urbani pro-UE ma, rispetto al giovane banchiere dei Rothschild, percepito come “filo-russo” in politica estera (in passato infatti, Fillon, non si sa se per convinzione personale o per drenare alla propria causa politica, liberale di destra e dunque sistemica, voti appannaggio del FN, aveva denunciato l’«imperialismo americano» nel perimetro geopolitico ex sovietico e condannato le sanzioni imposta dall’amministrazione Obama contro la Russia). Tuttavia, credo che la Commissione Europea e la Merkel ripongano molta fiducia in Macron e abbiano mobilitato tutte le forze di cui dispongono per giungere, in Francia, a un ballottaggio presidenziale tra questi e Marine Le Pen, archiviando la prospettiva, inizialmente coltivata ma divenuta impraticabile nel dopo-Trump, di una presidenza Fillon più difficile da inquadrare nell’ottica di quel conflitto culturale e di classe che oppone flussi a luoghi e globalisti a sovranisti. Dopo Trump i ceti globalisti hanno deciso di serrare i ranghi, puntando tutto sullo showdown finale tra il loro candidato, Emmanuel Macron, banchiere internazionale fedelissimo alla linea liberale di centrosinistra, atlantista, filosionista e clintoniano ideologico, e Marine Le Pen. Le prossime elezioni francesi, il ballottaggio soprattutto, vedranno il concretizzarsi politico e mediatico del conflitto multilivello in corso tra i vincenti della globalizzazione e gli sradicati in cerca di sicurezza, identità e rappresentanza.

La serie di elezioni che sta per prendere il via in Europa rischia di ridisegnare la geografia politica del continente, seppellendo nelle urne l’eurozona e le istituzioni di Bruxelles. Quali potranno essere, a tuo parere, i nuovi possibili scenari di politica internazionale? Sarà possibile trovare una soluzione diplomatica ai conflitti in Siria e Ucraina, nonché avviarsi alla pacificazione del teatro libico? Diminuiranno le tensioni con la Russia oppure la NATO proseguirà nella sua strategia di accerchiamento-avvicinamento ai confini del gigante eurasiatico?

Accolgo con favore i patti di reciproca collaborazione firmati a Mosca tra Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, e alcuni soggetti politici a vario titolo considerati “populisti” dei Paesi della UE, come la Lega Nord e la FPӦ. Forse, e mi perdonerai se pecco di ottimismo, un comune sentire filo-russo da parte di questi partiti potrebbe smorzarne l’elemento sciovinistico interno, aiutandoli a convergere in direzione di una più spiccata sensibilità antiglobalista, rinunciando al nazionalismo e a una visione schematica e mistificatoria dell’Islam come sorta di unitario blocco terroristico antioccidentale. Penso che i populismi (reattivi e patrimoniali) europei odierni siano molto eterogenei tra loro e poco inclini alla prospettiva, propria di uno studioso come Dominique Venner, di uno Stato identitario europeo da contrapporre alla UE neoliberale e transatlantica. Tuttavia, i partiti populisti, esito finale della conversione ideologica della sinistra da partito delle classi lavoratrici autoctone a sponda politica privilegiata dei ceti medi creativi, cosmopoliti e affluenti, i cosiddetti figli della globalizzazione liberale, hanno il merito, pur nella loro inequivocabile eterogeneità ideologica di fondo, di contribuire a far emergere quelle contraddizioni interne al capitalismo globale che probabilmente contribuiranno a cortocircuitare questo regime della paranoia e del nichilismo istituzionalizzati. Per quanto riguarda la NATO, penso che continuerà a puntellare i pericolanti governi sciovinisti di destra dei Paesi baltici e dell’Ucraina in funzione anti-russa. Il tutto mentre il ceto politico-intellettuale pseudo-progressista europeo da un lato persevererà nel condannare colui che definisce il “dittatore” Putin e a sfilare, bandiera rossa (o meglio, arcobaleno) in pugno alle manifestazioni di memorialistica e folklore antifascisti del 25 aprile e, dall’altro, utilizzerà litri d’inchiostro per consolidare, nell’immaginario stereotipato dei lettori dei giornali liberal dove codesti intellettuali organici al politically correct ricoprono il ruolo di strapagati editorialisti, l’idea secondo cui la NATO, insieme ai “combattenti per la libertà” ucraini e baltici, costituirebbe un “baluardo democratico” per proteggere i “valori cosmopoliti europei” dall’“aggressione” russa. I media mainstream sono unanimi nella condanna di una invero inesistente “Internazionale Sovranista” coordinata, secondo tale vulgata, di volta in volta da Trump o Putin nonché finalizzata alla demolizione della UE transatlantica, liberista e cosmopolitica e, al contempo, si prodigano nell’apologia diretta e indiscutibile della, concreta e tangibile, “Internazionale Liberal” il cui scopo manifesto è annientare ogni traccia di etica comunitaria e identità collettiva caratteristiche dell’Europa come spazio geopolitico tradizionale propriamente inteso.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

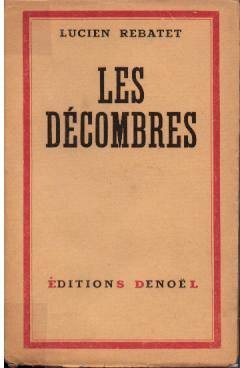

Les Etudes rebatiennes se structurent de la manière suivante : 1) Inédits 2) Entretiens et témoignages 3) Articles (critique littéraire) ; actualité rebatienne ; vie de l'association. Toutes les contributions sont les bienvenues à condition qu'elles soient œuvres de qualité. Le premier numéro devrait sortir dans un an. J'appelle les collaborateurs et souscripteurs (on peut être l'un et l'autre). En adhérant à l'association, vous souscrivez au n°1 des Etudes rebatiennes tout en contribuant à leur publication. Pour nous faire connaître un site a d'ores et déjà été créé (

Les Etudes rebatiennes se structurent de la manière suivante : 1) Inédits 2) Entretiens et témoignages 3) Articles (critique littéraire) ; actualité rebatienne ; vie de l'association. Toutes les contributions sont les bienvenues à condition qu'elles soient œuvres de qualité. Le premier numéro devrait sortir dans un an. J'appelle les collaborateurs et souscripteurs (on peut être l'un et l'autre). En adhérant à l'association, vous souscrivez au n°1 des Etudes rebatiennes tout en contribuant à leur publication. Pour nous faire connaître un site a d'ores et déjà été créé ( Comment Rebatet/Michel s'y prendra-t-il pour réussir une telle gageure ? Il va

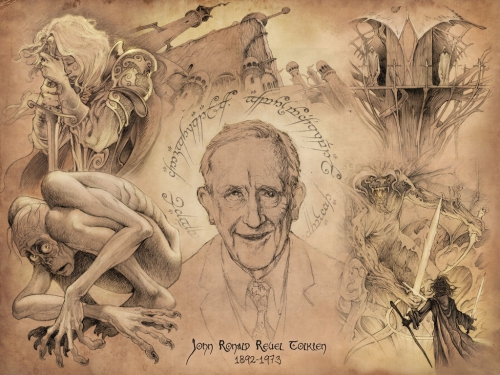

Comment Rebatet/Michel s'y prendra-t-il pour réussir une telle gageure ? Il va  Mais tournons-nous plutôt vers le roman. Je ne crois pas que Les Deux Etendards soient une apologétique athée, non plus qu'une épopée. Michel y fait bien une tentative de conversion qui tourne en « déconversion ». Mais celle-ci n'est pas une inversion pure et simple, elle n'est pas du « Michel-Ange inversé » puisque Michel se défend d'être athée. D'ailleurs, n'était l'homophonie avec Le Diable et le Bon Dieu, le roman se fut appelé Ni Dieu ni Diable. L'agnostique Michel ne s'épuise pas plus à toujours nier, qu'il ne cherche en gémissant. L'aporie de la confrontation finale ferait-elle alors signe vers un néo-paganisme ? Plus précisément : vers la désolation que laisserait l'impossibilité d'un retour du sacré ? Michel ne se ferait-il pas parfois une plus juste idée du Christianisme qu'il ne le laisse paraître, idée au nom de laquelle il déboulonne les idoles ? Ces questions restent ouvertes.

Mais tournons-nous plutôt vers le roman. Je ne crois pas que Les Deux Etendards soient une apologétique athée, non plus qu'une épopée. Michel y fait bien une tentative de conversion qui tourne en « déconversion ». Mais celle-ci n'est pas une inversion pure et simple, elle n'est pas du « Michel-Ange inversé » puisque Michel se défend d'être athée. D'ailleurs, n'était l'homophonie avec Le Diable et le Bon Dieu, le roman se fut appelé Ni Dieu ni Diable. L'agnostique Michel ne s'épuise pas plus à toujours nier, qu'il ne cherche en gémissant. L'aporie de la confrontation finale ferait-elle alors signe vers un néo-paganisme ? Plus précisément : vers la désolation que laisserait l'impossibilité d'un retour du sacré ? Michel ne se ferait-il pas parfois une plus juste idée du Christianisme qu'il ne le laisse paraître, idée au nom de laquelle il déboulonne les idoles ? Ces questions restent ouvertes.

Q. Dans ce livre, vous présentez ce que les bien-pensants et bien-disants interpréteraient comme un non-sens : l’assimilation du populisme à la démocratie. Est-ce une provocation à but commercial ou l’expression d’une intime conviction ?

Q. Dans ce livre, vous présentez ce que les bien-pensants et bien-disants interpréteraient comme un non-sens : l’assimilation du populisme à la démocratie. Est-ce une provocation à but commercial ou l’expression d’une intime conviction ?

The very mention of the Silk Roads creates an instant image: camel caravans trudging through the high plains and deserts of central Asia, carrying silks, spices and philosophies to Europe and the larger Mediterranean. And while these ancient routes may remain embedded in our imagination, they have, over the past few centuries, slowly faded in

The very mention of the Silk Roads creates an instant image: camel caravans trudging through the high plains and deserts of central Asia, carrying silks, spices and philosophies to Europe and the larger Mediterranean. And while these ancient routes may remain embedded in our imagination, they have, over the past few centuries, slowly faded in

Question :

Question :