La sauvegarde de notre « maison commune », notre planète et la nature, représente un enjeu d’égal importance que la préservation de nos peuples, et plus particulièrement de leur substrat ethnique. En réalité, les deux marchent ensemble : l’esprit Blut und Boden et les mouvements Völkischen en sont les parfaits exemples. Certains, dans le milieu de la Droite radicale, ont adopté ou essayent de se conformer à cette démarche.

De facto, en tant que païen, la question de l’écologie nous interpelle. Bien qu’elle ait une facette opérative qui ne devrait pas tomber dans le réductionnisme politique (certaines démarches écologiques comme par exemple trier ses déchets n’étant ni de Gauche, ni de Droite), nous pouvons malgré tout affirmer qu’il y a une écologie de Droite et une écologie de Gauche, ou plus exactement une véritable écologie et une pseudo-écologie. Sur la façon de concevoir l’écologie, ainsi que ses origines, Giovanni Monastra et Philippe Baillet ont récemment fait le tour de la question avec leur livre Piété pour le cosmos (1).

Dans cet ouvrage hautement intéressant, le tandem franco-italien remet les pendules à l’heure concernant l’écologie comme phénomène politique – mais surtout comme Weltanschauung – de Droite. À cet effet, ils présentent bon nombre d’auteurs, beaucoup étant des auteurs allemands, influencés par le romantisme, mouvement qui par sa nature rejette largement toutes les valeurs prônées par la philosophie des Lumières. L’un de ces auteurs tient justement une place de choix dans l’ouvrage de Giovanni Monastra et de Philippe Baillet.

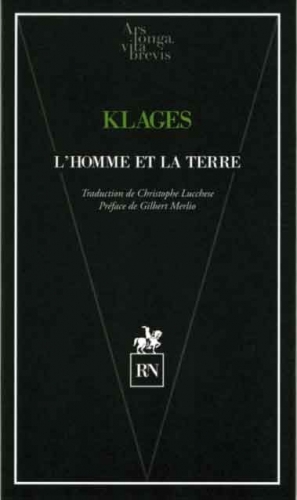

Ludwig Klages est né à Hanovre le 10 décembre 1872. Après des études de physique-chimie, de psychologie et de philosophie, il va fonder en compagnie du sculpteur Hans Busse et Georg Meyer l’Association allemande de graphologie en 1884. Klages sera d’ailleurs mondialement connu pour son travail sur la caractérologie. Son œuvre comporte une part philosophique importante, nourrie de la pensée de Bergson, de Bachofen et de la Lebensphilosophie de Nietzsche. À notre plus grand regret, l’ouvrage capital de Ludwig Klages, Geist als Widersacher der Seele (« L’esprit comme antagoniste de l’âme ») n’est pas pour l’heure disponible en français. Gilbert Merlio nous en résume la ligne directrice dans la préface de l’édition française de Mensch und Erde de Ludwig Klages : « Au logocentrisme triomphant depuis les Lumières, il y oppose son “ biocentrisme ” ou son panvitalisme. Comme tout bon philosophe de la vie, il part de l’opposition entre l’esprit et la vie. Mais il la formule autrement : l’âme est ce qui relie l’homme au macrocosme et lui donne accès à des expériences et des visions archétypales. L’esprit est une conscience de soi “ acosmique ” et au service exclusif d’une volonté qui cherche à façonner la réalité à son image. Comme Spengler au sein de ses “ hautes cultures ”, Klages voit à l’œuvre dans l’histoire une sorte de “ dialectique de la raison ”. Les grandes civilisations naissent de la collaboration de l’âme et de l’esprit. Mais lorsque l’esprit s’émancipe, son action réifiante, qui ne conçoit la nature que comme une matière rationnellement exploitable, coupe l’homme de ses racines cosmiques et devient dangereuse pour l’humanité. C’est ce qui se passe dans la civilisation industrielle moderne (pp. 10-11). »

Ludwig Klages est né à Hanovre le 10 décembre 1872. Après des études de physique-chimie, de psychologie et de philosophie, il va fonder en compagnie du sculpteur Hans Busse et Georg Meyer l’Association allemande de graphologie en 1884. Klages sera d’ailleurs mondialement connu pour son travail sur la caractérologie. Son œuvre comporte une part philosophique importante, nourrie de la pensée de Bergson, de Bachofen et de la Lebensphilosophie de Nietzsche. À notre plus grand regret, l’ouvrage capital de Ludwig Klages, Geist als Widersacher der Seele (« L’esprit comme antagoniste de l’âme ») n’est pas pour l’heure disponible en français. Gilbert Merlio nous en résume la ligne directrice dans la préface de l’édition française de Mensch und Erde de Ludwig Klages : « Au logocentrisme triomphant depuis les Lumières, il y oppose son “ biocentrisme ” ou son panvitalisme. Comme tout bon philosophe de la vie, il part de l’opposition entre l’esprit et la vie. Mais il la formule autrement : l’âme est ce qui relie l’homme au macrocosme et lui donne accès à des expériences et des visions archétypales. L’esprit est une conscience de soi “ acosmique ” et au service exclusif d’une volonté qui cherche à façonner la réalité à son image. Comme Spengler au sein de ses “ hautes cultures ”, Klages voit à l’œuvre dans l’histoire une sorte de “ dialectique de la raison ”. Les grandes civilisations naissent de la collaboration de l’âme et de l’esprit. Mais lorsque l’esprit s’émancipe, son action réifiante, qui ne conçoit la nature que comme une matière rationnellement exploitable, coupe l’homme de ses racines cosmiques et devient dangereuse pour l’humanité. C’est ce qui se passe dans la civilisation industrielle moderne (pp. 10-11). »

Ludwig Klages, et cela découle sans doute directement de sa philosophie de la vie, de son « biocentrisme », fait partie des précurseurs de l’écologie, et plus précisément de ce que l’on nomme « écologie profonde ». C’est donc l’opuscule, L’homme et la terre, qui synthétise sa vision de l’écologie et du monde. Le texte provient d’un discours prononcé par Klages à la « Fête de la Jeunesse » organisée sur le Haut-Meissner, les 11 et 12 octobre 1913. Longtemps indisponible dans la langue de Molières, une traduction française est sortie l’année dernière aux éditions RN avec une excellente préface du germaniste Gilbert Merlio.

Cet écrit aux accents poétiques possède deux visages : d’un côté, c’est un appel à la vie, à la Grande Santé et au cosmos. De l’autre, L’Homme et la terre prend des airs de réquisitoire sans concessions envers le Progrès et la modernité. Nos pastèques bobos Duflot et Cohn-Bendit seraient horrifiées par tant de véhémence contre leurs dogmes et crieraient à la « peste vert-brune ». « Là où il a pris le pouvoir dont il se targue, l’homme du progrès a semé l’horreur et la mort autour de lui (p. 32). » Ludwig Klages égrène tout au long de son manifeste de saillantes attaques contre le Progrès. C’est bel et bien l’esprit faustien de notre « Haute-Culture » devenue Zivilisation qui est la racine du Mal selon lui.

Plus d’un siècle après sa prononciation, l’appel à la lucidité, que constitue ce bref mais intense texte, démontre toute la clairvoyance de Ludwig Klages. En effet, celui-ci prédit les désastres du tourisme et la perturbation du règne animal causé par l’extinction de nombreuses espèces et la futilité toute marchande d’un tel massacre de masse. Et surtout l’auteur de préciser que « les conséquences du cours réel des événements, dont tous les concepts savants ne sont que l’ombre intellectuelle (p. 51) ». En d’autre terme, aucun retour en arrière n’est possible et la destruction de la faune revêt un caractère d’irréparabilité.

L’idéologie du Progrès, le scientisme, le capitalisme font partie des responsables de la destruction de l’environnement. Le christianisme figure aussi parmi les causes de rupture entre l’homme et la terre. Effectivement, dans le cas du christianisme, nous pouvons affirmer, sans mauvais jeu de mots, que le ver était ipso facto dans le fruit puisque le royaume véritable et définitif « n’est pas de ce monde ». Ainsi l’une des nécessité du christianisme consiste à « abolir le rapport entre l’homme et l’âme de la terre (p. 56) », c’est-à-dire à « dé-paganiser » l’homme. Néanmoins, les arguments de Klages sont d’ordre civilisationnel et non pas théologique. « Si le “ progrès ”, la “ civilisation ”, le “ capitalisme “« ne sont que des facettes d’un même volontarisme, alors nous pouvons bien rappeler que seuls les peuples de la chrétienté en sont les porteurs (p. 54). »

Bien qu’influencé par la pensée de Nietzsche, Klages voit d’un mauvais œil le concept de volonté de puissance (Wille zur Macht) qui fait de l’homme un « animal de proie » et, in extenso, légitimerait parallèlement le concept darwinien de struggle for life. « La nature ne connaît pas la “ lutte pour la vie ”, mais seulement celle qui résulte de l’assistance en faveur de la vie. Beaucoup d’insectes meurent après s’être accouplés, la nature accordant si peu de poids à la conservation du moment que le flot de la vie continue à se déverser sous des formes similaires (p. 50). »

Enfin, nous ne pouvons pas manquer de citer Ludwig Klages lorsqu’il parle du système capitaliste et de la manière dont il asservie l’homme, érigeant, au final, une authentique société de zombies standardisés. Ces paroles datant de 1913 sont tristement d’actualité. « La plupart des gens ne vivent pas, ils ne font qu’exister, s’usant comme esclaves du “ travail ” telles des machines au service de grandes usines, s’en remettant aveuglément au délire numérique des actions et des fondations comme esclaves de l’argent, pour finir comme esclaves des enivrantes distractions de la grande ville; ils n’en ressentent pas moins sourdement la faillite et la morosité (p. 49). »

Texte fondateur de la Deep Ecology, emprunt d’un lyrisme hérité du romantisme allemand, court mais complet, L’Homme et la nature de Ludwig Klages expose clairement les problèmes environnementaux, leurs causes et leurs conséquences, ainsi que les défis qui nous attendent, le tout vu de Droite. Ce vade-mecum contredit l’affirmation naïve (ou partisane) que l’écologie est de Gauche. Nous laisserons conclure Ludwig Klages. « Aucune doctrine ne nous ramènera ce qui fut perdu. Seule une conversion intérieure de la vie pourrait nous aider, mais il n’est pas dans le pouvoir de l’homme de l’effectuer. Nous disions plus haut que les anciens peuples n’avaient eu aucun intérêt à espionner la nature par des expériences, à la soumettre aux lois de la mécanique et à la vaincre ainsi par ruse avec ses propres moyens; maintenant nous ajoutons qu’ils auraient considéré cela comme ἀσέβεια, impiété (p. 59). »

Thierry Durolle

Note

1 : Giovanni Monastra – Philippe Baillet, Piété pour le cosmos, Akribeia, 2017, 176 p., 15 €.

• Ludwig Klages, L’Homme et la terre, RN Éditions, 2016, 64 p., 8,90 €.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Aristide Leucate propose surtout la biographie intellectuelle d’un des plus grands penseurs du XXe siècle. Juriste de formation, universitaire de haut vol, Carl Schmitt est un Prussien de l’Ouest en référence à ces terres rhénanes remises à la Prusse par le traité de Vienne en 1814 – 1815. Francophone et latiniste, ce catholique intransigeant admira toujours l’Espagne et tout particulièrement son Âge d’Or. Il n’est pas fortuit si sa fille unique, Amina, épousa en 1957 un professeur de droit de nationalité espagnole, ancien membre de la Phalange, Alfonso Otero Varela. Ses quatre petits-enfants sont donc des citoyens espagnols.

Aristide Leucate propose surtout la biographie intellectuelle d’un des plus grands penseurs du XXe siècle. Juriste de formation, universitaire de haut vol, Carl Schmitt est un Prussien de l’Ouest en référence à ces terres rhénanes remises à la Prusse par le traité de Vienne en 1814 – 1815. Francophone et latiniste, ce catholique intransigeant admira toujours l’Espagne et tout particulièrement son Âge d’Or. Il n’est pas fortuit si sa fille unique, Amina, épousa en 1957 un professeur de droit de nationalité espagnole, ancien membre de la Phalange, Alfonso Otero Varela. Ses quatre petits-enfants sont donc des citoyens espagnols.

Qui est Xavier de Grunne ?

Qui est Xavier de Grunne ? Pierre Nothomb, fondateur au cours des années 1920 des Jeunesses nationales, a été inquiété à plusieurs reprises durant la guerre par les Allemands pour ses actes de résistance. La Légion Nationale, organisation nationaliste belge fondée en 1922 et qui devient ensuite un mouvement d’Ordre nouveau qui affronte physiquement les milices socialistes et communistes, entre dès le début de l’occupation dans la Résistance. Plusieurs de ses membres sont fusillés par les Allemands et son dirigeant, l’avocat Paul Hoornaert, meurt en déportation. Un certain nombre de rexistes ou d’anciens rexistes se sont également retrouvés dans la Résistance. L’écrivain Robert du Bois de Vroylande, ainsi que le rédacteur en chef du quotidien rexiste Le Pays Réel et membre du Conseil politique du mouvement rexiste Hubert d’Ydewalle, qui ont tous deux rompu avec Rex avant la guerre, meurent en déportation. Le Mouvement National Royaliste (Nationale Koninklijke Beweging), une des organisations de résistance du pays, est fondé par des rexistes restés fidèles au Roi Léopold III. Ajoutons que les intellectuels adeptes de l’Ordre nouveau et professeurs d’université Fernand Desonay et Charles Terlinden se sont retrouvés eux aussi dans la Résistance.

Pierre Nothomb, fondateur au cours des années 1920 des Jeunesses nationales, a été inquiété à plusieurs reprises durant la guerre par les Allemands pour ses actes de résistance. La Légion Nationale, organisation nationaliste belge fondée en 1922 et qui devient ensuite un mouvement d’Ordre nouveau qui affronte physiquement les milices socialistes et communistes, entre dès le début de l’occupation dans la Résistance. Plusieurs de ses membres sont fusillés par les Allemands et son dirigeant, l’avocat Paul Hoornaert, meurt en déportation. Un certain nombre de rexistes ou d’anciens rexistes se sont également retrouvés dans la Résistance. L’écrivain Robert du Bois de Vroylande, ainsi que le rédacteur en chef du quotidien rexiste Le Pays Réel et membre du Conseil politique du mouvement rexiste Hubert d’Ydewalle, qui ont tous deux rompu avec Rex avant la guerre, meurent en déportation. Le Mouvement National Royaliste (Nationale Koninklijke Beweging), une des organisations de résistance du pays, est fondé par des rexistes restés fidèles au Roi Léopold III. Ajoutons que les intellectuels adeptes de l’Ordre nouveau et professeurs d’université Fernand Desonay et Charles Terlinden se sont retrouvés eux aussi dans la Résistance. Contrairement à ce qui a été souvent écrit, il apparaît que Xavier de Grunne est resté lié à Rex jusqu’en 1939, et que la rupture annoncée en 1937 au sein de l’ouvrage de Xavier de Grunne intitulé Pourquoi je suis séparé de Rex ? est purement stratégique afin de disposer de la liberté de pouvoir critiquer l’Église qui attaque Rex, tout en ne froissant pas les électeurs rexistes qui sont pour la plupart des catholiques convaincus.

Contrairement à ce qui a été souvent écrit, il apparaît que Xavier de Grunne est resté lié à Rex jusqu’en 1939, et que la rupture annoncée en 1937 au sein de l’ouvrage de Xavier de Grunne intitulé Pourquoi je suis séparé de Rex ? est purement stratégique afin de disposer de la liberté de pouvoir critiquer l’Église qui attaque Rex, tout en ne froissant pas les électeurs rexistes qui sont pour la plupart des catholiques convaincus.

Europe Maxima :

Europe Maxima :

Johann Gottfried Herder was an 18th-century German philosopher, theologian, translator, and critic. He wrote on many subjects: political philosophy, philosophy of mind, philosophy of history, metaphysics, linguistics, philology, art, religion, mythology, and music. He influenced several philosophers and his ideas form the basis of the modern disciplines of linguistics and cultural anthropology.

Johann Gottfried Herder was an 18th-century German philosopher, theologian, translator, and critic. He wrote on many subjects: political philosophy, philosophy of mind, philosophy of history, metaphysics, linguistics, philology, art, religion, mythology, and music. He influenced several philosophers and his ideas form the basis of the modern disciplines of linguistics and cultural anthropology. Herder believed that “wild” peoples produced literature that was more lively, lyrical, and free. The ancients were constantly forced to confront nature, which imbued their art and poetry with a vitality that modern men lack. He mentions in the essay that he read Ossian while standing on a ship’s deck during a rough storm and writes that “in the midst of such experiences the Old Norse singers and the bards emerge from your reading entirely unlike anything you might experience in a professor’s classroom.” The direct contact with the elements at sea and the imminent possibility of danger and death approximated the circumstances that originally gave rise to epic poetry.

Herder believed that “wild” peoples produced literature that was more lively, lyrical, and free. The ancients were constantly forced to confront nature, which imbued their art and poetry with a vitality that modern men lack. He mentions in the essay that he read Ossian while standing on a ship’s deck during a rough storm and writes that “in the midst of such experiences the Old Norse singers and the bards emerge from your reading entirely unlike anything you might experience in a professor’s classroom.” The direct contact with the elements at sea and the imminent possibility of danger and death approximated the circumstances that originally gave rise to epic poetry.

Dans son texte, « Le retour de la vraie Droite », l’auteur revient en premier lieu sur l’ascension culturelle de la Gauche et conqtate que « les idéaux de l’Occident ont subi une inversion totale, et des idées qui se situaient initialement à la périphérie de l’extrême gauche ont été élevées au rang de normes sociales qui prévalent aujourd’hui dans l’éducation, les médias, les institutions gouvernementales et les ONG privées (p. 2) ». Un tel résultat, nous explique l’auteur, n’aurait pas pu être possible sans « les sociologues et philosophes marxistes de l’Institut für Sozialforschung de Francfort [qui], au début du XXe siècle, visaient, au travers de la conception de la philosophie et leur analyse sociale sélective, à saper la confiance dans les valeurs et hiérarchies traditionnelles (p. 2) ». Sans doute que d’autres facteurs sont rentrés en ligne de compte concernant l’involution de l’Occident, et non pas uniquement des facteurs politiques, mais cela ne rentre peut-être pas dans la grille de lecture de l’auteur – ce qui n’enlève rien, par ailleurs, à la justesse de ses propos.

Dans son texte, « Le retour de la vraie Droite », l’auteur revient en premier lieu sur l’ascension culturelle de la Gauche et conqtate que « les idéaux de l’Occident ont subi une inversion totale, et des idées qui se situaient initialement à la périphérie de l’extrême gauche ont été élevées au rang de normes sociales qui prévalent aujourd’hui dans l’éducation, les médias, les institutions gouvernementales et les ONG privées (p. 2) ». Un tel résultat, nous explique l’auteur, n’aurait pas pu être possible sans « les sociologues et philosophes marxistes de l’Institut für Sozialforschung de Francfort [qui], au début du XXe siècle, visaient, au travers de la conception de la philosophie et leur analyse sociale sélective, à saper la confiance dans les valeurs et hiérarchies traditionnelles (p. 2) ». Sans doute que d’autres facteurs sont rentrés en ligne de compte concernant l’involution de l’Occident, et non pas uniquement des facteurs politiques, mais cela ne rentre peut-être pas dans la grille de lecture de l’auteur – ce qui n’enlève rien, par ailleurs, à la justesse de ses propos.

Publié à l’origine en hongrois fin 2012 en tant qu’anthologie des articles d’Evola sur la jeunesse et la Droite, A Handbook For Right-Wing Youth (Un manuel pour la jeunesse de Droite) est maintenant disponible grâce à Arktos en anglais. Nous espérons qu’une version française verra le jour tôt ou tard. En effet, l’influence d’Evola sur la désormais célèbre Nouvelle Droite française et tous ses héritiers (des identitaires aux militants nationalistes-révolutionnaires et traditionalistes radicaux), sans oublier le fondateur du présent site, Georges Feltin-Tracol (4), et certains contributeurs tels Daniel Cologne (5) et votre serviteur lui-même, est tout simplement énorme.

Publié à l’origine en hongrois fin 2012 en tant qu’anthologie des articles d’Evola sur la jeunesse et la Droite, A Handbook For Right-Wing Youth (Un manuel pour la jeunesse de Droite) est maintenant disponible grâce à Arktos en anglais. Nous espérons qu’une version française verra le jour tôt ou tard. En effet, l’influence d’Evola sur la désormais célèbre Nouvelle Droite française et tous ses héritiers (des identitaires aux militants nationalistes-révolutionnaires et traditionalistes radicaux), sans oublier le fondateur du présent site, Georges Feltin-Tracol (4), et certains contributeurs tels Daniel Cologne (5) et votre serviteur lui-même, est tout simplement énorme.

Recensé : Paulin Ismard,

Recensé : Paulin Ismard,

Hélas, une partie non négligeable des livres de René Guénon ne sont plus disponible, notamment ceux édités par les Éditions Traditionnelles. Il fallait donc chiner chez les libraires ou sur le Net afin de trouver, parfois à des prix prohibitifs, certains ouvrages. Mais ça c’était avant, car les éditons Omnia Veritas (1) viennent de rééditer les dix-sept ouvrages majeurs de René Guénon ainsi que quelques recueils posthumes tels Études sur l’hindouisme (2). C’est un véritable plaisir de redécouvre certains travaux de Guénon comme L’erreur spirite (3), Aperçus sur l’ésotérisme chrétien (4) ou L’homme et son devenir selon le Vêdânta (5) pour un rapport qualité/prix plus que correct.

Hélas, une partie non négligeable des livres de René Guénon ne sont plus disponible, notamment ceux édités par les Éditions Traditionnelles. Il fallait donc chiner chez les libraires ou sur le Net afin de trouver, parfois à des prix prohibitifs, certains ouvrages. Mais ça c’était avant, car les éditons Omnia Veritas (1) viennent de rééditer les dix-sept ouvrages majeurs de René Guénon ainsi que quelques recueils posthumes tels Études sur l’hindouisme (2). C’est un véritable plaisir de redécouvre certains travaux de Guénon comme L’erreur spirite (3), Aperçus sur l’ésotérisme chrétien (4) ou L’homme et son devenir selon le Vêdânta (5) pour un rapport qualité/prix plus que correct.

The narrator, Mizoguchi, is physically weak, ugly in appearance, and afflicted with a stutter. This isolates him from others, and he becomes a solitary, brooding child. He first learns of the Golden Temple from his father, a frail country priest, and the image of the temple and its beauty becomes for him an idée fixe. The young Mizoguchi worships his vision of temple, but there are omens of what is to come. When a naval cadet visits his village and notices his stutter, Mizoguchi is resentful and retaliates by defacing the cadet’s prized scabbard. From the beginning, he realizes that the beauty of the temple represents an unattainable ideal: “if beauty really did exist there, it meant that my own existence was a thing estranged from beauty” (21). Over time, this seed in his mind metastasizes and begins to consume him.

The narrator, Mizoguchi, is physically weak, ugly in appearance, and afflicted with a stutter. This isolates him from others, and he becomes a solitary, brooding child. He first learns of the Golden Temple from his father, a frail country priest, and the image of the temple and its beauty becomes for him an idée fixe. The young Mizoguchi worships his vision of temple, but there are omens of what is to come. When a naval cadet visits his village and notices his stutter, Mizoguchi is resentful and retaliates by defacing the cadet’s prized scabbard. From the beginning, he realizes that the beauty of the temple represents an unattainable ideal: “if beauty really did exist there, it meant that my own existence was a thing estranged from beauty” (21). Over time, this seed in his mind metastasizes and begins to consume him. All human beings possess a will to power in the Nietzschean sense. This finds its highest expression in self-actualization and self-mastery, and in the achievements of great artists, thinkers, and leaders, but in its lower forms is embodied by the desire of defective beings to assert themselves at all costs. This is manifested in Mizoguchi’s desire to destroy the temple, which intensifies in proportion to his realization that he will never be able to possess it or approach its beauty.

All human beings possess a will to power in the Nietzschean sense. This finds its highest expression in self-actualization and self-mastery, and in the achievements of great artists, thinkers, and leaders, but in its lower forms is embodied by the desire of defective beings to assert themselves at all costs. This is manifested in Mizoguchi’s desire to destroy the temple, which intensifies in proportion to his realization that he will never be able to possess it or approach its beauty.

El

El

Dennoch gelang es diesen Patrioten, im Verein mit mutigen Publizisten bemerkenswerte Schneisen in ein damaliges Meinungsklima zu schlagen, in dem die deutsche Teilung als „Garant des Friedens in Europa“ abgefeiert wurde. Ich erinnere nur an den großartigen, von Wolfgang Venohr 1982 herausgegebenen Band Die deutsche Einheit kommt bestimmt, der im Establishment für einige Unruhe sorgte.

Dennoch gelang es diesen Patrioten, im Verein mit mutigen Publizisten bemerkenswerte Schneisen in ein damaliges Meinungsklima zu schlagen, in dem die deutsche Teilung als „Garant des Friedens in Europa“ abgefeiert wurde. Ich erinnere nur an den großartigen, von Wolfgang Venohr 1982 herausgegebenen Band Die deutsche Einheit kommt bestimmt, der im Establishment für einige Unruhe sorgte.

La première partie intitulée « le feu dans le monde indo-européen » étudie successivement les noms du feu, ainsi que le rapport de l’un d’entre eux avec celui du souffle, la place du feu dans le formulaire reconstruit, les motifs, les énigmes, les paradoxes où il figure, dans la triade des couleurs, dans la cosmologie, la cosmogonie, l’eschatologie, les cycles temporels ; ses rapports avec les trois fonctions et les quatre cercles de l’appartenance sociale ; ses divers rôles dans la société et dans le panthéon. Une étude détaillée est consacrée à son emploi dans le culte et aux exemples d’un culte du Feu divin, qui constituent l’objet des deux parties suivantes.

La première partie intitulée « le feu dans le monde indo-européen » étudie successivement les noms du feu, ainsi que le rapport de l’un d’entre eux avec celui du souffle, la place du feu dans le formulaire reconstruit, les motifs, les énigmes, les paradoxes où il figure, dans la triade des couleurs, dans la cosmologie, la cosmogonie, l’eschatologie, les cycles temporels ; ses rapports avec les trois fonctions et les quatre cercles de l’appartenance sociale ; ses divers rôles dans la société et dans le panthéon. Une étude détaillée est consacrée à son emploi dans le culte et aux exemples d’un culte du Feu divin, qui constituent l’objet des deux parties suivantes.

C

C

La première partie de l’ouvrage est consacrée à un examen de la pensée de Khomeini avant 1979. Le lecteur y apprendra que dans son ouvrage Le Gouvernement du juriste, paru en 1970, Khomeini prend à contre-pied la tradition religieuse chiite qui se veut historiquement quiétiste et détachée des choses politiques. En théorisant l’institution du velayat-e faqih (traduit par le gouvernement du juriste ou du jurisconsulte), Khomeini entend répondre aux attentes messianiques chiites quant au retour de l’Imam caché (1) et « refonder le rapport des religions à l’autorité politique » (p. 25) en défendant un lien fondamental entre le domaine religieux et le domaine profane. Si ce projet est alors minoritaire au sein des intellectuels chiites, il a des précédents historiques importants : dès le XIIIe siècle, des penseurs ont imaginé une tutelle des mollahs sur la société afin de palier à l’absence de l’imam. Au XVIIe siècle, l’école osuli a créé le titre de marja-e taqlid (la source d’imitation), conçue comme une extension du pouvoir des imams. Le précédent le plus important est probablement celui de la période suivant de près la révolution constitutionnelle de 1905. En 1907, les religieux constitutionnalistes forment en effet un conseil religieux à même de contrôler la validité des lois (p. 28). J. Fabiani estime que Khomeini a synthétisé ces précédents tout en critiquant fermement le processus de sécularisation et de dé-islamisation engagé par le Shah à partir de 1970. Néanmoins, si la révolution fut islamiste, l’aura de Khomeini fut avant tout politique. Ce n’est qu’à partir de 1978, alors en exil à Paris, que Khomeini diffuse des enregistrements de discours mâtinés de références à la martyrologie chiite. Il procède alors à l’islamisation d’un mouvement avant tout social, dirigé contre la monarchie et la sécularisation à marche forcée menée par le Shah depuis la révolution blanche et les réformes de 1963. Le Shah était parvenu à s’aliéner l’intégralité des acteurs sociaux importants, du monde paysan aux grands propriétaires. Descendus dans la rue, ces acteurs participaient à une révolution nationale qui fut pourtant rapidement canalisée grâce à un dénominateur commun : l’islam (pp. 46-47). Le clergé chiite devint, en effet, un relai important de la contestation sûrement parce qu’il s’agissait là d’une institution bien ancrée dans le tissu social et fortement hiérarchisée.

La première partie de l’ouvrage est consacrée à un examen de la pensée de Khomeini avant 1979. Le lecteur y apprendra que dans son ouvrage Le Gouvernement du juriste, paru en 1970, Khomeini prend à contre-pied la tradition religieuse chiite qui se veut historiquement quiétiste et détachée des choses politiques. En théorisant l’institution du velayat-e faqih (traduit par le gouvernement du juriste ou du jurisconsulte), Khomeini entend répondre aux attentes messianiques chiites quant au retour de l’Imam caché (1) et « refonder le rapport des religions à l’autorité politique » (p. 25) en défendant un lien fondamental entre le domaine religieux et le domaine profane. Si ce projet est alors minoritaire au sein des intellectuels chiites, il a des précédents historiques importants : dès le XIIIe siècle, des penseurs ont imaginé une tutelle des mollahs sur la société afin de palier à l’absence de l’imam. Au XVIIe siècle, l’école osuli a créé le titre de marja-e taqlid (la source d’imitation), conçue comme une extension du pouvoir des imams. Le précédent le plus important est probablement celui de la période suivant de près la révolution constitutionnelle de 1905. En 1907, les religieux constitutionnalistes forment en effet un conseil religieux à même de contrôler la validité des lois (p. 28). J. Fabiani estime que Khomeini a synthétisé ces précédents tout en critiquant fermement le processus de sécularisation et de dé-islamisation engagé par le Shah à partir de 1970. Néanmoins, si la révolution fut islamiste, l’aura de Khomeini fut avant tout politique. Ce n’est qu’à partir de 1978, alors en exil à Paris, que Khomeini diffuse des enregistrements de discours mâtinés de références à la martyrologie chiite. Il procède alors à l’islamisation d’un mouvement avant tout social, dirigé contre la monarchie et la sécularisation à marche forcée menée par le Shah depuis la révolution blanche et les réformes de 1963. Le Shah était parvenu à s’aliéner l’intégralité des acteurs sociaux importants, du monde paysan aux grands propriétaires. Descendus dans la rue, ces acteurs participaient à une révolution nationale qui fut pourtant rapidement canalisée grâce à un dénominateur commun : l’islam (pp. 46-47). Le clergé chiite devint, en effet, un relai important de la contestation sûrement parce qu’il s’agissait là d’une institution bien ancrée dans le tissu social et fortement hiérarchisée.

Intellektuelle wie Greiner haben sich schon immer als kritisch verstanden. Daher waren sie links zu Zeiten, wo der Mainstream noch konservativ war. Heute ist es andersherum. Die Linken und die Grünen, die dominanten Akteure der Mehrheitsparteien, die „kommentierende Klasse in den Medien“: „Sie alle fürchten, die Hoheit über den sogenannten Diskurs zu verlieren und die bislang unangefochtene Macht, die moralischen Standards des Öffentlichen zu bestimmen. Käme es dahin, ich würde es begrüßen.“ (S.7) So leitet Greiner sein Buch ein. Der Autor wendet sich dagegen, „dass jede Abweichung von der Mitte nach rechts mit dem Nazi-Vorwurf mundtot gemacht“ werde (S.9).

Intellektuelle wie Greiner haben sich schon immer als kritisch verstanden. Daher waren sie links zu Zeiten, wo der Mainstream noch konservativ war. Heute ist es andersherum. Die Linken und die Grünen, die dominanten Akteure der Mehrheitsparteien, die „kommentierende Klasse in den Medien“: „Sie alle fürchten, die Hoheit über den sogenannten Diskurs zu verlieren und die bislang unangefochtene Macht, die moralischen Standards des Öffentlichen zu bestimmen. Käme es dahin, ich würde es begrüßen.“ (S.7) So leitet Greiner sein Buch ein. Der Autor wendet sich dagegen, „dass jede Abweichung von der Mitte nach rechts mit dem Nazi-Vorwurf mundtot gemacht“ werde (S.9).