Review:

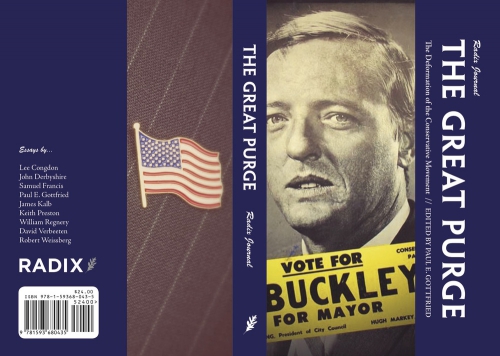

Paul E. Gottfried & Richard B. Spencer (eds.)

The Great Purge: The Deformation of the Conservative Movement [2]

Arlington, Va.: Washington Summit Publishers, 2015

All political movements need a history, and such histories, if well-constructed, almost always coalesce into myth. Once mythologized, a movement’s past can inform its present members about its reason for being, its need for continuing, and its plans for the future. And this can be accomplished quickly – and without the need for study or research – in the form of what Edmund Burke called “prejudice.” “Prejudice,” Burke says [3], “is of ready application in the emergency; it previously engages the mind in a steady course of wisdom and virtue, and does not leave the man hesitating in the moment of decision, skeptical, puzzled, and unresolved.”

Prejudice is a time-saver, in other words, and it puts everyone on the same page. These are two invaluable things for any movement which aims to effect political change. For those who wish to participate in any of the various factions of the Alt Right and learn its history and myth, they do not need to go much farther than The Great Purge: The Deformation of the Conservative Movement.

Edited by Paul Gottfried of the H. L. Menken Club and Richard Spencer of Radix Journal, The Great Purge discusses the march of the once-mighty American conservative movement towards the abject irrelevance it faces today. This took about fifty years, but the villains of this inquisition managed to purge conservatism of its conservatives and replace them with a globalist elite which kowtows to political correctness. The villains, of course, are National Review founder and publisher William F. Buckley (an unflattering photo of whom graces the book’s cover) and a cabal of refugees from the Left known as “neoconservatives.” The Great Purge, as Spencer tells us, is less a “full chronicling of these purges,” and more a “phenomenological history of conservatism. It seeks to understand how its ideology . . . functioned within its historic context and how it responded to power, shifting conceptions of authority, and societal changes.”

The book presents seven essays, with a foreword by Spencer and an afterward by VDARE.com founder and former National Review writer Peter Brimelow. In between, we have essays from established Dissident Right luminaries such as Gottfried, William Regnery, and John Derbyshire. Sam Francis, perhaps one of the godfathers of the Alt Right, who passed away in 2005, contributes a comprehensive and quite useful philosophical treatise on how mainstream conservatism devolved into the toothless friend of the Left it has become today. Rounding out the remainder is American Revolutionary Vanguard founder Keith Preston, professor and writer Lee Congdon, and independent author and scholar James Kalb.

So, according to myth, William F. Buckley founded his conservative magazine National Review in the mid-1950s and revitalized a flagging conservative ideology. At the time, liberalism in its various forms enjoyed near-complete hegemony in academia, enough to prompt scholar Lionel Trilling by mid-century to announce that conservatism, at least as it had been embodied by what we now call the Old Right, was dead. Buckley, along with other conservative thinkers such as Russell Kirk and popular authors like Ayn Rand, proved that reports of conservatism’s death were a tad overstated. Thanks to Buckley, conservatism now had the intellectual heft to resist the Left, both foreign and domestic. As Spencer describes it, this entailed promoting free-market capitalism over Soviet Communism, erecting the Christian West as a bulwark against Soviet atheism, and pushing for an aggressive foreign policy both to thwart Soviet militarism and promote the interests of Israel. The New Right was born.

Enter the neocons. Disenchanted by the manifest failures of Communism, these former Leftists, led by Irving Kristol and Norman Podhoretz, began testing the waters in conservative circles by the 1970s. The neocons shared much of the New Right’s anti-Soviet belligerence and loyalty towards Israel. Having given up on the New Deal and other big-government initiatives, the neocons were equally uncomfortable with free-market capitalism. Sam Francis quotes Irving Kristol at length, describing how the welfare state should not be eradicated, but altered to create a “social insurance state.”

Most importantly, the neocons promoted a Wilsonian “global and cosmopolitan world order” which sought to greatly increase America’s role in foreign affairs, often through military interventionism. In particular, democracy was the great talisman which could civilize the world – whether the world wanted to be civilized or not. Bolstered by their faith in the Democratic Peace Theory, which posits that democracies do not wage war upon each other, the neocons transferred the messianic fervor of Communism to democratization and never looked back. Lee Congdon’s entire essay. “Wars to End War,” rails against such “morality-driven foreign policy” and how it co-opted conservatism almost completely. “Pluralism, (human) rights, and democracy,” as stated by Charles Krauthammer, became something of a rallying cry for the neocons. Against such high-minded egalitarianism, which opened the door for feminism, gay rights, race-mixing, and other by-products of democratic freedom, the traditional conservative arguments began to crumble.

Congdon quotes Pat Buchanan as defending true conservatism when he wrote in 2006 that America is bound together by “the bonds of history and memory, tradition and custom, language and literature, birth and faith, blood and soil.” This is an outright rejection of the neocon claim of America being a “proposition nation” in which citizens are “bound by ideals that move us beyond our backgrounds,” to quote George W. Bush from his first inaugural address. Essentially, if you believed in putting America first, or had no interest in foreign wars, or took the libertarian ideal of limited government seriously, or (most importantly) professed a tribal or familial fealty to the white race, then you had no place among the neocons or in the New Right.

And there to police you and expunge you into the wilderness, if need be, was none other than Mr. Buckley himself.

Both Paul Gottfried and William Regnery provide first-hand accounts of the purges, as well as some historical perspective on them. For example, according to Gottfried, Buckley banished the John Birch Society from respectable conservatism in the 1960s not because of anti-Semitism, but because the Birchers expressed insufficient hawkishness against the North Vietnamese and in the Cold War in general. This point is echoed later in the volume by Keith Preston. It seems that any anti-Semitic aspect in the early victims of the purge was purely incidental.

That didn’t remain the case, of course. What I find most striking and ironic about The Great Purge is that the “racist” infractions of many of the purge victims were so slight, so indirect, and so buried in one’s past that to summarily expurgate a person on those grounds required almost Soviet levels of behind-the-scenes machinations and ruthlessness. Gottfried explains that his offense was to merely assume a leadership role in the H.L. Menken Club, which gives a platform to people “who stress hereditary cognitive differences.” For this, the Intercollegiate Studies Institute (ISI) severed all ties with him. Another example is Joe Sobran, who was labeled an anti-Semite by Buckley and banished from the National Review in the late 1980s because, as Gottfried explains, Sobran “noticed the shifting meaning of ‘anti-Semite,’ from someone who hates Jews to someone who certain Jews in high places don’t like.”

William Regnery relates how he had been banished from the ISI as well, an organization to which his grandfather, father, and uncles had very close ties for many years. Regnery’s offense? He spoke at an American Renaissance study group in 2005 and promoted “building a sense of racial unity.” For this, he faced an anonymous charge from ISI and was tried among his peers, only one of whom voted to keep him on. Seventeen voted to expel him, and expelled he was.

Another person who pops up a lot in The Great Purge is Jason Richwine, a junior researcher who lost his job at the Heritage Foundation in 2013. It was discovered that his approved doctoral thesis from years earlier contained a fully supported statistic which pointed to the lower than average IQ of many immigrant groups. For this, and for fear of causing too much consternation among Leftist elites, the Heritage Foundation determined that Richwine had to go, his permanently sullied reputation notwithstanding. Certainly, mainstream conservatives know how and when to eat their own – unlike the Left, of course. As Regnery aptly points out, “Media Matters would never have cashiered a researcher on the strength of conservative ire.”

This only cracks the surface of the damage the Bill Buckley mentality has done to the Right over the years. John Derbyshire and Peter Brimelow relate how their more deliberate infractions got them evicted from the movement. Keith Preston describes how, despite the New Right’s professed desire to limit government, it did absolutely nothing to stop its near-exponential growth. In The Great Purge, Buckley and his epigones are called nearly every name in the book, from cowardly to cannibalistic, yet Regnery attributes much of this betrayal to something a little more mundane: complacency. Buckley and his people were simply unwilling to give up their cushy lifestyles in order to combat the Left in any meaningful way. As a result, they put tight leashes on anyone who did.

Perhaps the biggest surprise in this volume is the thirty-five page essay from Sam Francis, which was written back in 1986. Francis, who suffered his own purge from The Washington Times in the 1990s thanks to Dinesh D’Souza, provides a philosophical vocabulary to explain the fall of conservatism in America. It was the slow usurpation of the Old Right, in other words “traditionalist and bourgeois ideologies, centering on the individual as moral agent, citizen, and economic actor” by a “managerial elite” which did in conservatism. This “managerial humanism,” according to Francis, espoused

a collectivist view of the state and economy and advocated a highly centralized regime largely unrestrained by traditional legal, constitutional, and political barriers. It rejected or regarded as backward, repressive, or obsolete the institutions and values of traditional and bourgeois society – its loyalties to the local community, traditional religion and moral beliefs, the family and social and political differentiation based on class, status, and property – and it articulated an ideal of man “liberated” from such constraints and re-educated or redesigned into a cosmopolitan participant in the mass state economy of the managerial system.

This certainly is an apt description of the Left, and as more and more neocons joined the conservative movement, the more apparent it became that they were bringing this managerial humanism along with them. This cultural shift, of course, had deleterious effects across the board for the Right, not least of which was separating it from its stated purpose and weakening its resolve to combat change. In characteristic form, Francis ends his essay with a prediction, this one quite dire:

If neoconservative co-optation and the dynamics of the continuing managerial revolution deflect the American Right from [its] goal, the result will not be the renaissance of America and the West but the continuation and eventual fulfillment of the goals of their most ancient enemies.

If The Great Purge has any flaws, it’s of omission, which isn’t really a flaw since Spencer copped to it in his Foreword. This book is not a history, but rather a collection of reminiscences and musings on the state of the Right. So, it’s not surprising that many things are left out. Still, I wish more detail had been provided in places. It is possible, for example, that there was more to the Sobran affair than what Gottfried and others provide. Sobran’s split with Buckley may have spoken as much to Buckley’s sincere philo-Semitism and his desire not to appear anti-Semitic as it did to Sobran’s desire (or need) to speak out against Israel. The whole thorny issue of whether or not this constitutes anti-Semitism was covered thoroughly (and perhaps ad nauseum) in In Search of Anti-Semitism [4], Buckley’s 1992 recounting of the affair. But it would have been nice to hear a different perspective from one who was around back then.

Further, The Great Purge seems to let Buckley off the hook for not banishing the John Birch Society because of anti-Semitism, yet fails to mention (at least in my reading) any mention of Buckley’s early purge of writers from The American Mercury, which was, in Buckley’s words, “anti-Semitic.” Therefore, Buckley showed his philo-Semitic stripes early on, and that may have informed some of his attitude vis-a-vis the John Birch Society.

The Jewish Question in general is also never explored. While not absolutely necessary to the subject, I’m sure it would have been interesting at the very least, given how eighty to ninety percent of the neoconservatives named in the book are obviously Jewish. Really, it’s impossible not to notice the nigh-homogeneous ethnic makeup of the neocons who appear over and over in The Great Purge like a gang of irrepressible supervillains. Such a list renders parenthesis-echoing utterly superfluous: Irving Kristol, Norman Podheretz, Charles Krauthammer, David Frum, Daniel Bell, Nathan Glazer, Seymour Lipset, Ben Wattenberg, Elliott Abrams, Michael Ledeen, Max Boot, David Gerlenter, Allen Weinstein, William Kristol, Robert Kagan, and Paul Wolfowitz.

You could practically host a baseball game with such a lineup. And is it all a huge coincidence? Well, I guess we’ll just have to wait for the sequel to find out.

In the meantime, however, The Great Purge does a magnificent job of myth-making for the Alt Right. It spells out our origins and purpose, and describes the challenges and betrayals the older generation of conservatives had to face while remaining true to the nationalist, traditionalist, and racialist ideals which made Western civilization great to begin with. Most importantly, The Great Purge shows what happens when you give up on winning and instead compromise with the enemy. You eventually become him. And at no point will your pettiness and spite become more apparent than when you turn on your own.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

The book’s vision of a non-spiritual, titanic, and only partially scientifically developed (and also part degenerate) future leads you into a not-so-uncommon “feel bad” territory, as is not unknown in contemporary science fiction. Dystopia, the fall of civilization, doom and gloom. So what is there to say about it all? We’d say: Faye is a debutant of fiction. (Okay, the first Archeofuturism book indeed had an appendix that was a kind of short story, so already there the author had signaled the viability of fiction for his purposes.) Nevertheless, he tells his well-crafted story with confidence and wit, so we shouldn’t complain too much. We’d even like to read more Faye fiction, perhaps stories set in twentieth-century France or some such theme, given the allure of the setting of the first episode in this book.

The book’s vision of a non-spiritual, titanic, and only partially scientifically developed (and also part degenerate) future leads you into a not-so-uncommon “feel bad” territory, as is not unknown in contemporary science fiction. Dystopia, the fall of civilization, doom and gloom. So what is there to say about it all? We’d say: Faye is a debutant of fiction. (Okay, the first Archeofuturism book indeed had an appendix that was a kind of short story, so already there the author had signaled the viability of fiction for his purposes.) Nevertheless, he tells his well-crafted story with confidence and wit, so we shouldn’t complain too much. We’d even like to read more Faye fiction, perhaps stories set in twentieth-century France or some such theme, given the allure of the setting of the first episode in this book.

La guerre actuelle en Europe s'est imposée à nous sans nous demander notre avis. Elle remonte au début de 2015 avec les attentats contre Charlie Hebdo et contre l'Hyper Casher. Elle s'est poursuivie en France, en Belgique, en Allemagne. C'est une guerre qui n'est pas une guerre classique.

La guerre actuelle en Europe s'est imposée à nous sans nous demander notre avis. Elle remonte au début de 2015 avec les attentats contre Charlie Hebdo et contre l'Hyper Casher. Elle s'est poursuivie en France, en Belgique, en Allemagne. C'est une guerre qui n'est pas une guerre classique.

Dans Les Visages pâles, il s’agit de mœurs précis, ceux de la famille Estienne implantée à Paris, composée de Jean-Michel et Chantal, divorcés, ainsi que de leurs enfants, Hortense, Alexandre et Lucile, ayant chacun son propre mode de vie, son travail et son appartement. Il s’agit en fait d’une famille sans toit, où chaque membre est exilé de la nation primaire désormais vide et abandonnée. Dès le début du roman est présentée une scansion fondamentale entre la ville, lieu d’un « exil permanent » et la Banèra, espace des liens originels et maison du père de Jean-Michel, Raoul. La mort de ce dernier déclenche une lutte pour la conservation du « bastion à défendre ». La famille, dont les valeurs sont en perdition, étouffées sous le poids d’une vie moderne, est représentée par deux entités : Jean-Michel voulant vendre la maison pour faire table rase d’un passé inutile, et la loi Taubira en faveur du mariage homosexuel. Le roman suit donc chacun de ces modes de vie selon une tension entre deux valeurs : l’intimité et la communauté, l’individu et la famille, l’enjeu étant de comprendre comment le personnage se dégage du déterminisme qui lui est assigné pour mieux le transgresser, le modifier, lui donner une renaissance, c’est-à-dire pour mettre au monde une histoire.

Dans Les Visages pâles, il s’agit de mœurs précis, ceux de la famille Estienne implantée à Paris, composée de Jean-Michel et Chantal, divorcés, ainsi que de leurs enfants, Hortense, Alexandre et Lucile, ayant chacun son propre mode de vie, son travail et son appartement. Il s’agit en fait d’une famille sans toit, où chaque membre est exilé de la nation primaire désormais vide et abandonnée. Dès le début du roman est présentée une scansion fondamentale entre la ville, lieu d’un « exil permanent » et la Banèra, espace des liens originels et maison du père de Jean-Michel, Raoul. La mort de ce dernier déclenche une lutte pour la conservation du « bastion à défendre ». La famille, dont les valeurs sont en perdition, étouffées sous le poids d’une vie moderne, est représentée par deux entités : Jean-Michel voulant vendre la maison pour faire table rase d’un passé inutile, et la loi Taubira en faveur du mariage homosexuel. Le roman suit donc chacun de ces modes de vie selon une tension entre deux valeurs : l’intimité et la communauté, l’individu et la famille, l’enjeu étant de comprendre comment le personnage se dégage du déterminisme qui lui est assigné pour mieux le transgresser, le modifier, lui donner une renaissance, c’est-à-dire pour mettre au monde une histoire.

Dans un monde littéraire et éditorial déjà bien chloroformé par la bien-pensance, Dominique de Roux tranchait par son dynamisme, ses fulgurances et – surtout – son incroyable impertinence. Son style acéré et altier ne pouvait (devait ?) que cliver. Tout le contraire de ses sinistres contemporains. « Du plat, du mou, du fade, du terne, du neutre, le triomphe du Marché est à ce prix. Qu’un écrivain pointe le bout de la mine, les chiens de garde de l’antifascisme se chargent de le broyer sous leurs vigilantes mâchoires morales (p. 47). » Il faut préciser que, ceci expliquant cela, « Chirac est au pouvoir; il gagne un à un, patiemment, ses galons de guignol cosmo-planétaire (p. 50) » et, sous ce déplorable septennat, le palais de l’Élysée devint « le Salon de l’agriculture mâtiné de Grand Stadium (p. 76) ».

Dans un monde littéraire et éditorial déjà bien chloroformé par la bien-pensance, Dominique de Roux tranchait par son dynamisme, ses fulgurances et – surtout – son incroyable impertinence. Son style acéré et altier ne pouvait (devait ?) que cliver. Tout le contraire de ses sinistres contemporains. « Du plat, du mou, du fade, du terne, du neutre, le triomphe du Marché est à ce prix. Qu’un écrivain pointe le bout de la mine, les chiens de garde de l’antifascisme se chargent de le broyer sous leurs vigilantes mâchoires morales (p. 47). » Il faut préciser que, ceci expliquant cela, « Chirac est au pouvoir; il gagne un à un, patiemment, ses galons de guignol cosmo-planétaire (p. 50) » et, sous ce déplorable septennat, le palais de l’Élysée devint « le Salon de l’agriculture mâtiné de Grand Stadium (p. 76) ».

Le livre de Hannes Hofbauer est sorti juste à temps, comme s’il avait encore fallu d’une preuve criante supplémentaire. Le Parlement européen a voté une résolution non contraignante, par 304 voix contre 179, avec 208 abstentions: «Résolution du Parlement européen sur la communication stratégique de l’Union visant à contrer la propagande dirigée contre elle par des tiers.»1 A première vue, cela semble défensif. En réalité, il s’agit du soutien de la «Task-Force pour la communication stratégique de l’UE» et de son «Disinformation Digest»2 c’est-à-dire du monopole d’interprétation de l’actualité politique internationale.

Le livre de Hannes Hofbauer est sorti juste à temps, comme s’il avait encore fallu d’une preuve criante supplémentaire. Le Parlement européen a voté une résolution non contraignante, par 304 voix contre 179, avec 208 abstentions: «Résolution du Parlement européen sur la communication stratégique de l’Union visant à contrer la propagande dirigée contre elle par des tiers.»1 A première vue, cela semble défensif. En réalité, il s’agit du soutien de la «Task-Force pour la communication stratégique de l’UE» et de son «Disinformation Digest»2 c’est-à-dire du monopole d’interprétation de l’actualité politique internationale.

The very mention of the Silk Roads creates an instant image: camel caravans trudging through the high plains and deserts of central Asia, carrying silks, spices and philosophies to Europe and the larger Mediterranean. And while these ancient routes may remain embedded in our imagination, they have, over the past few centuries, slowly faded in

The very mention of the Silk Roads creates an instant image: camel caravans trudging through the high plains and deserts of central Asia, carrying silks, spices and philosophies to Europe and the larger Mediterranean. And while these ancient routes may remain embedded in our imagination, they have, over the past few centuries, slowly faded in

« Le 20 septembre 2016, Boutang aurait eu cent ans (p. 14). » Jeune étudiant toulousain, Rémi Soulié le découvre en 1987 par l’intermédiaire de ses entretiens télévisés avec George Steiner. Séduit, il lui écrivit. S’en suivit ensuite une décennie de correspondances épistolaires, de visites fréquentes et d’appels téléphoniques nombreux jusqu’à la mort de Pierre Boutang, le 27 juin 1998.

« Le 20 septembre 2016, Boutang aurait eu cent ans (p. 14). » Jeune étudiant toulousain, Rémi Soulié le découvre en 1987 par l’intermédiaire de ses entretiens télévisés avec George Steiner. Séduit, il lui écrivit. S’en suivit ensuite une décennie de correspondances épistolaires, de visites fréquentes et d’appels téléphoniques nombreux jusqu’à la mort de Pierre Boutang, le 27 juin 1998.

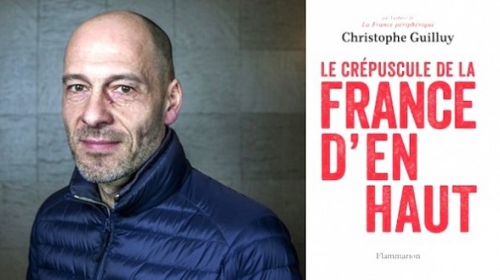

L’idée que les bobos se font du monde est celle d’un monde de nomades (l’ineffable Jacques Attali a dit que sa seule patrie était son ordinateur !). Or les études démographiques et sociologiques montrent qu’il en va très différemment. ‘’ Contrairement à ce que laisse entendre le discours dominant, la majorité des gens sont sédentaires : ils vivent dans les pays, régions ou départements où ils sont nés… en France comme dans le monde, les classes populaires vivent et préfèrent vivre, là où elles sont nées. Si les gens apprécient le « voyage », le tourisme, ils ne choisissent pas le déracinement’’. L’idée d’un monde fluide, atomistique, est celle que tentent de nous imposer les classes dominantes libérales pour lesquelles il n’est de réalité qu’individuelle. ‘’Cette représentation permet d’imposer efficacement l’idée d’une société hors sol, d’individus libérés de toutes attaches, circulant comme les marchandises au gré de l’offre et de la demande, contrairement aux classes populaires réticentes au changement et tentées par le « repli »’’. Les nomades ne sont qu’une toute petite minorité au plan mondial et les sociétés enracinées restent la norme.

L’idée que les bobos se font du monde est celle d’un monde de nomades (l’ineffable Jacques Attali a dit que sa seule patrie était son ordinateur !). Or les études démographiques et sociologiques montrent qu’il en va très différemment. ‘’ Contrairement à ce que laisse entendre le discours dominant, la majorité des gens sont sédentaires : ils vivent dans les pays, régions ou départements où ils sont nés… en France comme dans le monde, les classes populaires vivent et préfèrent vivre, là où elles sont nées. Si les gens apprécient le « voyage », le tourisme, ils ne choisissent pas le déracinement’’. L’idée d’un monde fluide, atomistique, est celle que tentent de nous imposer les classes dominantes libérales pour lesquelles il n’est de réalité qu’individuelle. ‘’Cette représentation permet d’imposer efficacement l’idée d’une société hors sol, d’individus libérés de toutes attaches, circulant comme les marchandises au gré de l’offre et de la demande, contrairement aux classes populaires réticentes au changement et tentées par le « repli »’’. Les nomades ne sont qu’une toute petite minorité au plan mondial et les sociétés enracinées restent la norme.

LVDC. —

LVDC. — LVDC. —

LVDC. —

Thus, (((the long march through the institutions))) has a road-map that will take it up the mountain, while pseudo-reactionary Republican stonewalling of issues—for as long as is politically required by their constituents until leftward change is a done deal—leads to nothing. There is a reason why some of Bill Clinton’s campaign speeches from 1996 sound like Donald Trump’s in 2016, and it’s because the left has succeeded into converting many Goldwater-Reagan era Republicans into 1990s’ Democrats. Homosexual marriage will soon be a conservative issue when faced with transgenderism. And the latter will in time be accepted as well on the Beltway right. (((Alinsky’s))) methods move the Overton window; cuckservatives merely follow Overton movements.

Thus, (((the long march through the institutions))) has a road-map that will take it up the mountain, while pseudo-reactionary Republican stonewalling of issues—for as long as is politically required by their constituents until leftward change is a done deal—leads to nothing. There is a reason why some of Bill Clinton’s campaign speeches from 1996 sound like Donald Trump’s in 2016, and it’s because the left has succeeded into converting many Goldwater-Reagan era Republicans into 1990s’ Democrats. Homosexual marriage will soon be a conservative issue when faced with transgenderism. And the latter will in time be accepted as well on the Beltway right. (((Alinsky’s))) methods move the Overton window; cuckservatives merely follow Overton movements. (((Alinsky))) tactics work and continue to work for the left. Whether it’s

(((Alinsky))) tactics work and continue to work for the left. Whether it’s

Olivier Maulin,

Olivier Maulin,

Gallimard jeunesse vient de publier une nouvelle édition de l'ouvrage d'Erik l'Homme, Des pas dans la neige. L'occasion de se replonger dans ce roman d'aventure qui détonne dans la bibliographie de son auteur.

Gallimard jeunesse vient de publier une nouvelle édition de l'ouvrage d'Erik l'Homme, Des pas dans la neige. L'occasion de se replonger dans ce roman d'aventure qui détonne dans la bibliographie de son auteur.

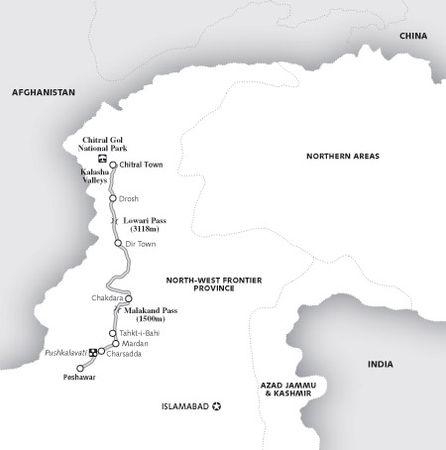

L'ouvrage d'Erik L'Homme nous prouve qu'il est encore possible de faire des choix, de vivre une autre existence, une existence qui n'est accessible qu'à quelques uns. Mais l'ouvrage ne saurait se résumer à cela et il s'agit d'une enquête menée avec sérieux, notamment par Jordi Magraner. Ce dernier va d'ailleurs publier un mémoire, Les hominidés reliques d'Asie centrale (

L'ouvrage d'Erik L'Homme nous prouve qu'il est encore possible de faire des choix, de vivre une autre existence, une existence qui n'est accessible qu'à quelques uns. Mais l'ouvrage ne saurait se résumer à cela et il s'agit d'une enquête menée avec sérieux, notamment par Jordi Magraner. Ce dernier va d'ailleurs publier un mémoire, Les hominidés reliques d'Asie centrale (