Audio version: To listen in a player, use the one above or click here [2].

To download the mp3, right-click here [2] and choose “save link as” or “save target as.”

To subscribe to the CC podcast RSS feed, click here [3].

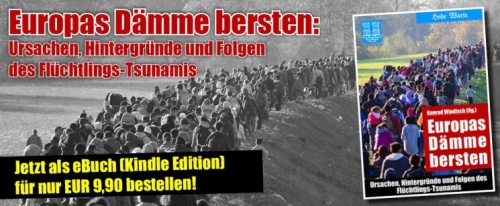

Konrad Windisch, ed.

Europas Dämme bersten: Ursachen, Hintergründe und Folgen des Flüchtlings-Tsunamis [4]

Pähl: Hohe Warte, 2017

Europas Dämme bersten (Europe’s Dams are Cracking) is an enlightening, informative, but necessarily (at least for any reader sympathetic to the views of the authors) depressing account of the migration wave which rolled over Europe starting in 2015 and its significance.The editor’s name is given as Konrad Windisch. In his Foreword, Konrad Windisch states that Europas Dämme bersten was composed by what he calls a “diverse community of authors.” Whoever the authors were, it is likely that Herr Windsich’s enthusiasm inspired this book and took it through to the publishers, for Konrad Windisch has been himself active for years in what may loosely be termed the cause of ethnic identity. Born in Vienna in 1932, Windisch has been a contributor to the Austrian political periodical Der Eckart for many years, and has produced poetry and novels as well; but there is nothing lyrical about Europas Dämme bersten, unless intensity can be considered lyrical in itself.

Europas Dämme bersten focuses on the historic decision taken in 2015 by Chancellor Angela Merkel to immediately allow persons seeking asylum in Europe to enter the German Republic, and in many cases to be transported there by special trains. This decision disregarded the rules for granting asylum which had been in force in Western Europe since the Second World War. The Chancellor, who neither consulted other national leaders nor sought consensus apart from a small coterie of her most intimate advisers, and without seeking the approval of the Bundestag, issued instructions to abandon frontier controls on the night of September 4, 2015. This instruction “only” directly affected several thousand migrants who were stranded at Keleti train station in Budapest, where the Hungarian government had steadfastly refused to allow them to leave the country for Western Europe. The decision was the symbolic high point of Merkel’s policy to ensure that as many as a million non-European immigrants could settle in Germany during the course of 2015. To this day, her government has not seen fit to submit any legal justification for the decision.

The authors make clear in this book that the decision did not mark a precedent in the sense of kickstarting a new, more immigrant-friendly policy, but nevertheless, it did mark a precedent. It represented a new point of departure in terms of tactics. It was the beginning of a new frankness in immigration policy. Previously, when addressing the subject of mass immigration, Western governments would cite “peculiar circumstances” relating to a specific “historical mission,” or to the “duty” of a specific nation dealing with a specific immigration issue. With Berlin’s open-border decision of 2015, all this changed. No national precedent was proffered. Instead, an appeal was made to “European values” and “humanity,” and this book documents many instances of such pleas. For example, Helmut Zilk, who was the Mayor of Vienna, commented on schools which had already reached a proportion of 88% non-Austrian pupils in 1988: “It is not a disadvantage but a great advantage for the city.” (p. 162) The book offers a rich supply of similar quotations.

Migrants in 2015 were welcomed in the name of the universal cause of human justice and fellow feeling that had been building for years. People in positions of responsibility fell over themselves to praise migrants and the alleged enrichment brought about by immigration, but subtly, the plea for humanity and generosity shifted over time to became more universal and more ideological. Two mantras in particular, which had once been confined to an ultra-Left fringe, went mainstream and were adopted by the welcoming authorities of the churches, NGOs, business, and politics: “open borders” and “one world.”

This book describes the surreptitious way in which the hubris-ridden actor who is the German Chancellor personally welcomed the opening of the gates. The writers leave the reader in no doubt that her actions were proactive and deliberate, not reactive and emotional, which is the impression she seeks to convey in her utterances. The account given in Europas Dämme bersten puts the lie to the popular belief that Merkel’s decision was “spontaneous” and an emotional gesture of common humanity in response to a terrible situation that was prompted, as alleged in the media, by the fate of a three-year old Syrian child, Alan Kurdi, whose lifeless body was photographed on a Turkish beach at the beginning of September. Popular wisdom holds that this prompted Merkel to make her “humanitarian gesture” two days later.

The authors of Europas Dämme bersten tell another story. According to their well-documented account, Merkel had planned her open-door policy for months, if not years, in advance. Her actions frequently belied her words, for the comments and speeches cited here often seem intended to lull citizens into a false sense of security. In 2010, for example, in a widely reported statement, Merkel acknowledged that “multiculturalism has failed” and that “we can do without immigration that will be a burden on our social system” (p. 18). By 2013, the tone had changed, and she began issuing statements such as “increasing variety is an enrichment, too” and “openness towards qualified immigrants is necessary because of demographic changes in Germany” (p. 19).

The authors show that the immigration compromise which had been sold to voters by the Christian Democratic Union (CDU) in 1993, one which set a cap on the number of permanent immigrants settling in Germany each year, had been subverted and ignored from the beginning. The book puts the numbers of people streaming into Germany even before the so-called “refugee crisis” that was allegedly caused by the Syrian War at one hundred thousand a year. (This reviewer rejects the use of the word “refugee,” given that these settlers are in their great majority not refugees as defined by international law, as the authors elsewhere in this book themselves point out.) Far from doing anything to counter this development, Merkel’s succeeding administrations (at the time of writing, there have already been four) encouraged it. In March 2015, the government raised benefit entitlements for asylum-seekers. The European Commission itself noted that only one in every six asylum-seekers in Germany whose claims were rejected would be expelled. Reassurances continued. In August 2015, the Chancellor stated that economic migrants who were not entitled to remain in Germany should be expelled more briskly. At the end of August, only days before the fateful decision, the Minister of the Interior conceded on a television morning show that in the long term, eight hundred thousand refugees would be “too many” – too many migrants per year, that is (p. 20).

Some of the language of Merkel, the pastor’s daughter, cited in this book strikes a Pharisaical note. Migrants must be received in Germany, “otherwise this is not my country.” It is “my damned duty” to allow asylum-seekers into the country in their hundreds of thousands (p. 21). Merkel also flippantly misquotes a declaration famously attributed to Martin Luther. The Chancellor who swore in her inauguration to “work for the well-being of the German people” echoed the religious reformer in these words: “Hier sitze ich und kann nicht anders” (“Here I sit and can do nothing else”) (p. 21). The insistence that there is “no alternative” to Europe’s journey towards becoming a completely multi-cultural, multi-racial “democracy” belongs to the cynical sophistry of a being who likes to insist on the “inevitability” of events and the “lack of alternative” to her own decisions.

Among friends of mass immigration, gestures of “humanity,” “generosity,” “common decency,” and “human empathy” are replacing earlier insistence on historically-determined unique national circumstances. Examples which this reviewer can recall – the authors of this book and this review among them – of what many will regard as a presaging of things to come include Turkish “guest workers” in Germany, which were supposedly required to bolster the labor force in order to kickstart the post-war economy. In the case of Britain, Commonwealth immigrants from the West Indies and the Indian subcontinent were granted full rights of British citizenship and a British passport under legislation which drew on the traditions and perceived obligations of Britain as head of the Commonwealth and of the former imperial “motherland.” In the case of France, in response to defeat in Algeria and its attendant responsibilities, or for reasons based on the rights of French citizenship which were granted to the inhabitants of former colonial possessions in the Caribbean, new nationals were welcomed with the full benefits of French citizenship and were allowed to become fully-entitled citizens of the Grande Nation.

However the tone may have changed, particularly since 2015, the enthusiasm for non-European immigration into Europe, examples of which this book offers in abundance, remain the same. Arguably, the tone has even mounted. Reasons offered for welcoming non-European immigrants are no longer pragmatic and national, but have abruptly become sentimental and universal. 2015 therefore marks a watershed. Merkel briefly dispensed with legal props and seems to have permanently discarded what the authors maintain is a pretext, namely that mass immigration into the German Republic was a specifically national issue. Explanations nurtured up till then which tended to reassure the skeptics, and divided the opposition between “moderate” conservative opponents of mass immigration and their sympathizers on one side and radical opponents of immigration and their sympathizers on the other, seem to have been cast aside.

The chapter headings of the book give a clear indication of the arguments of its contents: “The Great Migration Lie,” “Did Everything Really Happen by Chance?”, “The Economic Aspect,” “Systematic Breach of the Duty of the State, the State Betrays Its Citizens,” “The Criminalization of Casandra,” and “Who is Directing the Refugee Invasion?” With a plethora of quotations from original sources, the authors present their case that the latest immigration wave was planned and managed from “behind the scenes.” In other words, they believe that the action was the fulfillment of a plan, and since the plan was secret, of a conspiracy. The authors begin “Who is Directing the Refugee Invasion?” with a quotation from a speech by the Czech President Milos Zeman in his 2015 Christmas address: “What we are looking at here is not a spontaneous movement of peoples, but an organized invasion.” (p. 237)

It can be, and indeed has often been, objected that there is little “evidence” of such a conspiracy – evidence in the sense of a smoking gun that people had planned the crisis. In arguing against observing a conspiratorial pattern behind events, some have pointed out that there is no sense in wishing such a malaise on Europe. These objections are not difficult to refute. By definition, a conspiracy is not a matter of common knowledge. If the German Chancellor were to announce in a speech that her immigration policy is part of a plan to destroy Germany as a nation of predominantly white German inhabitants and transform it into a multi-racial province of a universal order, her plan would not be a conspiracy. Having said that, the authors here do assemble an impressive array of quotations pointing in the direction of a widespread desire among people of prestige and influence to work towards that very transformation. Some of the comments cited are so banal and devoid of serious intellectual content as to read like parody. In one case, Christian Rainer, a journalist writing for the prestigious magazine Wirtschaftswoche (Business Week), said in 1992 about immigration into Austria that “whoever insists on seeing more children with fine Austrian facial characteristics and smelling pleasantly is blind and brutal.” (p. 162)

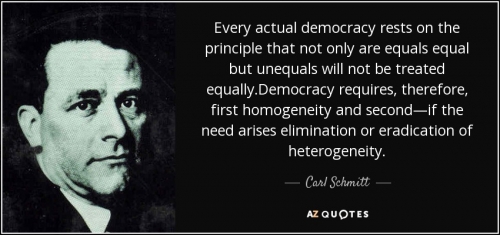

Merkel’s own statements on immigration through the years have been contradictory: sometimes appearing skeptical and sometimes welcoming. The reality is that her actions have always worked towards increasing the number of immigrants coming into Germany. The contradictions in her statements, of which I have already cited examples, are irreconcilable. They indicate either confusion amounting to a split personality, or, as seems far more likely, they are cynically calculated. They may be calculated for two ends: first, as a party political strategy and an attempt to curry favor with voters, and second, as part of a plan to replace the native population. Indeed, they may – which strikes this reviewer as by far the most plausible interpretation – be something of both. It is hard to disagree with the book’s principal argument that this is a planned assault on European identity at its core, namely in its ethnic homogeneity. The wish to replace ethnic nation-states with multi-racial, Western-style “democratic” ones is widespread, and again, the authors have no trouble in providing quotations to support their belief that many of those in positions of power are not only accepting the progress of ethnic transformation in their country because they must, but they are also keen to accelerate the process.

Merkel’s decision, which amounts to a diktat, looks very much like a case of testing the waters, to see how the native population would react to open borders before making the final, impending decision, which internationalists can be expected to put into force as soon as they can be sure there will be no mass opposition to it. This is namely to open all national borders in Europe permanently so that people will be permitted to enter and settle from anywhere in the world just as they please, or, as this book argues, where they are encouraged, induced, paid, and perhaps even told to go. That would lead to the destruction of Europe as a continent of white people, which the authors clearly believe is the intention of many leading politicians. The evidence presented in this account substantiates this claim, and to this reviewer’s knowledge, no alternative interpretation has ever been put up to explain how it is that millions of non-Europeans are permitted to make a home in Europe, other than the already-mentioned argument that permitting mass immigration is an emotional reflex to specific events.

There have been until now many who have been made uneasy by the march of events, but have been able to reassure themselves that lax policies on immigration are “blunders” which can be made good again once the blunder is recognized. Such persons are loath to abandon the political habits of a lifetime. Nevertheless, the belief is widespread and deeply embedded in many people that mass immigration is “inevitable,” something like a sea tide, and anyway, nothing too much to worry or even think about. The experts at the top will manage it. The wish to remain respectable, a love of the quiet life, and fear of the social consequences of dissenting, along with a deep-seated optimism that “things can’t be as bad as they look,” has cocooned people and provided them with the vain hope, which many politicians encourage, that politician/party x or y would put matters to right by “managing the problem.” This book argues against such willful self-delusion and the easy way of baseless optimism (“optimism is cowardice,” as Spengler said). 2015 was the year when the establishment ceased to brandish its own pretexts and bromides. If Grima Wormtongue does not take his own disguise seriously anymore, why should anybody else?

What did the experiment tell the Chancellor and those she serves? Neither the authors of this book nor this reviewer can be sure, of course, but it would seem likely that the message is: “It could have been worse but it could also have been much better.” There has been no massive outburst of revolt, nothing like civil war, nothing approaching a revolution; nevertheless, enthusiasm for mass immigration remains confined to loud, but small, groups. One fact about which virtually everyone agrees on both sides is that there has been an increase in fear and insecurity among the population at large since 2015, which has only been exacerbated by subsequent developments and the promise – or threat – of many more immigrants to come. According to the establishment Suddeutsche Zeitung in February 2015, sixty-one percent of Germans and fifty-seven percent of citizens from all EU nations are opposed to immigration into their country from outside the EU. The writers again make the observation – as often made as often as it is ignored by establishment politicians – that the people were never asked in the first place if they wanted immigration. The authors also quote the former German Chancellor, Helmut Schmidt, to the effect that there should be no further immigration from outside Europe (pp. 290-291). The authors do not make the obvious comment here: that this is not the first example of a retired politician pronouncing home truths when no longer holding public office.

The authors note that even though every survey carried out in Germany on the subject of immigration shows that a majority are opposed to more non-European immigration, tens of thousands continue to arrive. Populist discontent has increased hugely since 2015, arising from the desire to “regain control” of events. Many commentators believe that without Merkel’s action, the referendum in Britain in 2016 would have gone in favor of the EU.

One important aspect of the reaction to immigration which I did not find in this book is the relevance of social class. Opposition to mass immigration into Western Europe in recent years has tended to run along class lines. In Britain, Germany, and France especially, the well-to-do seem to broadly accept the proposition that border controls could and even should be abandoned completely, while there is widespread skepticism, often amounting to outright hostility, among the less well-educated classes of voters in those countries. This skepticism has been reinforced over the years by the occurrence of serious crimes linked to new migrants from Africa and the Middle East, and especially the rise of migrant gangs and cliques, which overwhelmingly affect the socially disadvantaged and tend to take place in socially disadvantaged areas.

By focusing on the events of 2015 and their consequences, Konrad Windisch’s book highlights the importance of the precedence-setting event. The conclusion implied here, though not spelled out in black and white, is that this is not “business as usual” on the part of internationalists, but a next step in the creation of a new world order in which human ethnicity will be permitted to play no part and nations will function only as geographical denominations and administrative zones of a central authority. The book argues that mass immigration is part of a conspiracy, and in 2015 the conspiracy looking to achieve open borders and the dismantling of the nation-state openly declared itself, and has become an earnest political proposition. To the extent that this is the case, it can well be argued that the conspiracy is morphing into an open declaration of intent, and then the word “conspiracy” will no longer be applicable; the word “policy” will apply instead. The reader is led to conclude that any talk of “mistakes” or “blunders” in the context of open-border policies for Europe can only be self-delusion at best or conscious falsification at worst. The book further provides a detailed account of the measures taken to ensure that immigrants (intentionally misnamed “refugees” by the establishment media) were enticed and assisted in coming to Northern Europe.

The subtitle of this book is Ursachen, Hintergründe und Folgen des Flüchtlings-Tsunamis (The Causes, Background, and Consequences of the Refugee Tsunami). The first chapter describes the events around the open-door decision of 2015 and argues clearly and convincingly that the decision was illegal under the rules of the German Constitution (specifically the amended clause of 1993, approved by the Chancellor, to the 1948 Constitution of the German Federal Republic), was a breach of the EU Asylum Procedures Directive of 2005, and an abuse and willful misinterpretation of the protection of refugees as laid down by the United Nations Convention relating to the Status of Refugees of 1951. The reader is shown that the “refugees” were encouraged and assisted in passing through the first countries they arrived at (usually Italy and Greece) in order to continue on their way to Germany and Sweden. That the decision also constituted a complete abandonment of the German governing party’s electoral commitments seems worthy of little more than a cynical shrug, but the authors discuss the point at some length, anyway. The election manifesto of the governing CDU declared in 2002 that “Germany must have stronger control of immigration and be more able to limit it. Immigration as a solution to demographic changes in Germany is unacceptable.” (p. 17). As late as 2013, the same CDU declared in its election manifesto that it rejected “immigration aimed at abusing European generosity.”

The first sign that the Chancellor would change course from the “guest worker” and “hard-case asylum seekers” pretext to something more radical in terms of enforced globalization came in 2014, when the CDU abolished the obligation of German residents with the right to German citizenship to choose between German and another citizenship. Henceforth, children of parents from outside Germany could hold dual nationality; for example, they could hold both a German and Turkish passport and enjoy the right to vote in both countries, as well as the rights to enjoy the benefits of citizenship in both countries. This Doppelpassregelung (dual passport rule) is seen by the authors, and this reviewer, as a preparatory step to abandoning any hitherto pertaining exclusivity of German citizenship. It subsequently emerged and has been revealed by the opposition Alternative for Germany (AfD) that the entire family of a dual passport holder resident in Germany is covered by German health insurance even when that family is resident in the other country.

Europas Dämme bersten rightly avoids stressing unlikely “boiling pots” of anger, or projecting a forthcoming “popular eruption of anger,” a “minute before midnight,” a “a ticking time bomb of anger,” and other such hyperbolic language which all too often provides false hope in an imminent “revolt of the masses.” The other side of the coin of a defeatist “nothing can be done” is unsubstantiated optimism which anticipates revolution or system collapse just around the corner, or which places exaggerated hopes in huge electoral successes by openly white ethnic parties. By and large, the book rightly avoids such language, but it fails to adequately highlight what is undoubtedly a vulnerable side to the cajoling propaganda of the multiculturalists, and that is the financial burden created by the one-world project. To be fair, the book does have some interesting data about financial burdens in the chapter entitled “The State Betrays Its Citizens” and notes that while average net incomes rose in the 1980s by sixty-one percent, average accommodation costs rose over the same period by one hundred sixteen percent (p. 194). A report by the Austrian Institute of Economic Research published in February 1992 stated clearly that the “opening to the east and the flood of foreigners into Austria put pressure on the housing market of which nobody in the 1980s had dreamed.” Nevertheless, the book would have benefited from providing more figures about the costs of housing, support, and providing insurance for “refugees,” and not least the money flowing from the taxpayer to fund diverse institutions, charities, NGOs, foundations, and the like that are working to support immigration and defend immigrant causes. In this reviewer’s experience, nothing is more likely to fire up the “average Joe” than an awareness of what the brave new world is costing and going to cost him.

The book notes Merkel’s quasi-religious language – and not only Merkel’s. The former President of the German Republic, Joachim Gauck, like the Chancellor a former citizen of Communist East Germany and given to addressing the public with sermonizing platitudes (he is also a former pastor), had helped to prepare the way for Germany’s second mass immigration wave (after that of the post-war “guest workers”) by traveling around the world at taxpayer expense to promote the advantages of living and working in Germany. In Bangalore in February 2014, for example, he announced that “we have room in Germany” (p. 19). Doubts and misgivings from regional politicians (Marxists and liberals from other political parties approved the government’s policy, so there was no opposition in the Bundestag) about the advisability of touring the world to encourage non-Europeans to consider migrating to Germany were brushed aside. Already in May 2015, as the number of Syrians clamoring to get to Europe was rising, the Chancellor declared that we “must go beyond Dublin,” a reference to the Dublin Convention signed by EU member states in 1990 which sought to “determine rapidly the member state responsible” for a refugee. This legal fig leaf was used by the Chancellor to allow a million migrants into Germany, and in a matter of months the right to asylum had no ceiling. As the authors of this work point out, this is a distortion of the 1951 Convention, because it overlooks the fact that the rule applies to individual applications, not to the mass migration of so-called asylum-seekers, which it had not envisaged, besides the fact that according to the rules of the Convention, an asylum-seeker must seek asylum in the first country of arrival, which for geographical reasons could not be Germany.

The writers go on to describe the fateful move of 4-5 September 2015, which bears a disturbing resemblance to a military strike. The leader of the CDU government’s coalition partner, the Christian Social Union (CSU), was fortuitously “unreachable” on the night when the decision was made, while the Minister of the Interior was fortuitously ill and only informed of his leader’s historic decision after it had been taken. The authors say that they are unable to provide an exact, blow-by-blow account of events because such has never been made available, but they do describe the supplying of special trains for migrants in the Balkans. The Chancellor claimed that the decision to let everyone in the Balkans move on to Germany was an “exception.” As much credit may be accorded to this assurance as any other statement made by this particular politician. If the migrant “tsunami” of 2015 was part of a plan, who was behind it? Just a few ephemeral politicians like Merkel? The writers are convinced that the man behind the political actors was and is the Hungarian-Jewish multimillionaire George Soros, who is quoted as saying, “the EU in the coming years must take in at least a million asylum seekers a year” (p. 28).

In the second chapter of this book, “The Transformation of Asylum Rights,” the authors provide the reader with some of the legal background which legitimized the migration wave carried out under the noses of a half-sleeping population (which was literally fast asleep in the sense that Merkel’s Ja word was given to the border authorities late at night). After the West had engineered the overthrow of Muammar Gaddafi, Libya became an important route for Africans to reach Italy. The European Court of Justice ruled against the Italian government sending migrants back to Libya. The legal appeal against it was made (or rather made for them) by eleven migrants from Somalia and thirteen from Eritrea, who in 2009 (the date reminds us that mass migration did not begin in 2015, but only the decision to embrace it openly) were apprehended by Italian coastal authorities off the coast of Lampadusa and taken back to Libya. The Arab Spring came in 2011, initiated, claim the authors, by Western intelligence. Gaddafi is quoted as having said shortly before his death in reference to their attempts to topple him, “You fools! You have released the avalanche of African migration and you have supported al-Qaeda.” Libya and Syria were targeted by the West for destruction. However much or however little credence one wishes to give to the theory that the plan behind massive immigration was to shatter the independence of European nation-states, there can be no doubt that the foreign and domestic polices of Western rulers are leading to that end.

Back to the night of September 4, 2015 – the “night Germany lost control” as some put it, or the “night Germany perished forever,” as this reviewer would put it. The way had been prepared, the precedents laid down, the barriers removed, and Merkel’s Ja was given, so the masses moved – some on foot, some by means of trains provided courtesy of the German taxpayer – past recalcitrant Hungary and on to the promised land of the North. The further twist to this sorry tale is that many of those who had been genuinely disrupted and uprooted and sought a better life in the West had left their homelands as a result of wars encouraged, supported, and financed by the very same politicians who now appealed “on grounds of humanity” for Europeans to open doors and hearts to them.

The book notes that migrants are more fertile than the indigenous population of Germany and Austria, a fact which both accelerates the process whereby the new citizens replace the aboriginal population and can and is used by internationalists to argue for the need of immigration from outside Europe. The process is described in this book as a “controlled death march” (gesteuerter Todesmarsch). The indigenous population has itself to blame. Whites, especially the white middle class, are not replacing themselves, while non-whites are doing more than filling the breach to sustain population levels in white nations. Attention has often been drawn to the fertility of non-whites, but less to the low fertility of whites themselves, and extraordinarily – even perversely (a fact not mentioned here) – fertility seems to be lowest among whites who describe themselves as “racially aware.” Wikipedia does not reveal whether Konrad Windisch is himself blessed with children, nor does this book tell the reader, which is to be regretted. After all, fertility begins at home, and it would have been reassuring to learn that Konrad Windisch will not die childless. Unlike Western politicians, Turkish President Recep Erdogan has no qualms about speaking on the subject. The London Daily Telegraph for March 17, 2017 reports:

Turkish president Recep Tayyip Erdoğan has called on Turkey’s citizens in Europe to step up their rates of procreation and have five children each, saying a booming Turkish population would be the best answer to the EU’s “vulgarism, antagonism, and injustice.”

Many of Europe’s (still) white leaders are themselves childless, including the Prime Minister of Britain, the President of France, and the German Chancellor.

The argument that immigration is part of a “cradle war” is not lost on indigenous believers in multi-racialism, either. This is from Renate Göllner, writing in issue 6/2000 of Konkret about white birth rates in Austria. On page 171, she is quoted as saying:

Every mother and every father, whether they want to or not, literally underpins the state in a new way, the means to racist and nationalist ends. Every child who sees the light of day as a citizen of this state indirectly contributes to keeping a migrant out.

In view of such clear statements as Erdogan’s and the fact of low white fertility, it is time that those who complain about this state of affairs should “fight back” in kind and scotch once and for all the argument, so often cited in Europas Dämme bersten (but arguments heard all the time in any case), that Europe needs immigration on the grounds that the native population is not reproducing itself.

This book delves deep into the “we need immigrants” pretext for immigration, a standard conservative trope in response to voters’ concerns. In a report from 2001 by the so-called population division of the United Nations, there is talk of so-called “replacement migration.” The name speaks for itself. The following statement can be found [5] on the United Nations’ own Website:

Focusing on these two striking and critical population trends, the report considers replacement migration for eight low-fertility countries (France, Germany, Italy, Japan, Republic of Korea, Russian Federation, United Kingdom, and the United States) and two regions (Europe and the European Union). Replacement migration refers to the international migration that a country would need to offset population decline and population aging resulting from low fertility and mortality rates.

(The United Nations copy editors evidently consider it unnecessary to include the definite article in country names, such as the United Kingdom.) The popular image of the desperate refugee putting all his savings into a dangerous trip across the Mediterranean is contradicted here. The book argues that the operation was financed by outsiders. When the talk is about the financing of human smugglers (the cost of transporting one migrant across the Mediterranean, according to this book, is anywhere between seven and fourteen thousand euros), George Soros’ name again crops up, although direct information about that billionaire’s involvement is scanty, since his “dirty work” is carried out not on direct orders but by willing surrogates, or the surrogates of surrogates. Soros himself, however, has spoken on the subject of migration, opining that immigration into Europe should be “at least a million a year.” Each year, the number will be much higher than this, as Soros is doubtless well aware.

The book also reveals that NGOs assist and finance migrants on their way to Europe, and work to protect illegal migrants or those without papers from expulsion once they have reached their chosen destination. It provides details on how a subsidiary organization of Soros’ Open Society Foundations, W2EU, has prepared travel guides and manuals specially for prospective migrants which provide advice as to how best to penetrate a given European nation. The motto of the group is: “For freedom of movement: Independent information on refugees and migrants coming to Europe.” The name may not trip easily off the tongue, but the intent is clear; and this is only one of many organizations [6] helping migrants. There are hundreds, if not thousands. The book mentions that by registering with W2EU, a migrant can opt for a preferred country, click on contacts, and have access to useful addresses in the chosen country (the book provides what can be found under Austria as an example). The information is provided in English, French, Arabic, and Farsi.

The authors fail to mention the important role played by influential business lobbies in aiding and encouraging immigration. Economic interests dovetail with long-term plans to alter the ethnic composition of Europe. The construction industry is a case in point. Since 2015, there has been, unsurprisingly, a construction boom in Germany, and the price of real estate in urban areas has risen dramatically. Green sites in cities are being sought and sequestered for construction purposes; older houses are being demolished to be replaced by buildings which house more families. A German business manager privately informed this reviewer that he had “inside knowledge” that the managers of real estate and construction companies were “hugely pleased” by the migration wave in 2015, and had encouraged the Chancellor in her decision.

The book pays attention (although in this reviewer’s view it could have done so more) to the extraordinary levels of financial support which have been made available to pro-immigration groups and the financial machinery at work to encourage and support mass immigration. In the year 2013, the reader is told, Caritas, a worldwide confederation of Roman Catholic so-called “development and social service organizations,” earned 687 million euros in Austria, of which 385 million was “remuneration for services” paid by the state, contradicting the widely-held belief that Caritas is chiefly church-funded. Caritas is highly active in protecting and assisting immigrants. Caritas in Germany, and the Protestant equivalent, Diakonie, own schools, property, nursery schools, nursing homes, and hospitals, employing one and a half million people, and which together have a turnover of 45 billion euros (p. 371). On pages 388 and 389, the authors provide a long list of groups involved in pro-immigration policymaking. In Austria, they are all (Caritas too) linked to on the Website of a group called ZARA (Civil Courage and Anti-racist Work). In Austria in 2013, Caritas, along with Zara, Amnesty International, and SOS Mitmensch, were the principle initiators of a campaign to draw attention to and “set a sign against the behavior of the government in relation to refugees.” The authors provide a long list of signatories to this document, among whom was, interestingly, one Barbara Coudenhove-Kalegri, the niece of one of the founding spirits of a multi-racial European conglomerate, Richard von Coudenhove-Kalegri [7].

The conservative German-language newspaper Junge Freiheit carried an article in March on an organization called “betterplace,” which, as it states on its own Website, “offer[s] organizations broader reach by providing marketing campaigns, partner portals, and additional donations through our corporate partner solutions.” It acts as an outsourcing service for charities. For a small commission (the organization is a registered charity itself), the organization employs young people to collect on behalf of client charities. It was lauded by Germany’s Ministry of the Interior in 2015 for its role in collecting money for pro-immigrant organizations. One of the charities assisted by “betterplace” is zusammen-für-flüchtlinge.de (Together for Refugees). The taxpayers helped this organization to the tune of 450,000 euros, which were donated directly by the German Ministry of the Interior via “betterplace.”[1] [8]

Europas Dämme bersten should have given more space to the financial aspect of pro-immigration policy not only for the sake of completeness, but also insofar as the book seeks to make people more conscious of what is taking place. It is the financial aspect which the great majority of people best understand, and the more they learn of the amounts of money used to fund mass immigration, the less enthusiastic they tend to be. Whatever the authors of this book or anyone else may wish, it is not romantic national sentiment, tribal verve, or even religious feeling which will be at the core of a groundswell of rejection of the multi-racial state, if such a groundswell ever does arise. It will be in response to the mundane matters of living standards, jobs, security, and the allocation of financial resources. The book notes the remarkable fact that all the million migrants of 2015 were equipped with mobile phones, which they used to obtain aid and directions. It has never been made clear who paid for the phones and their usage charges. This is perhaps detective work for an enthusiastic student of events.

The book goes on to discuss the absurd disproportion in crime reporting, notably with the cover-up of the activities of so-called Muslim “grooming gangs” (in franker times, it used to be called “white slave trafficking”) in Rotherham and Telford in England, where vulnerable working-class girls have been reported as being systematically entrapped and abused over the course of many years, plied with drugs, gang-raped, and forced into prostitution by Pakistani gangs.

On the whole, the book gives the reader the impression of having been written by just one author. The writing is factual, hard-hitting, embittered, clear, and focused, and the opinions given by the “authors’ collective” are almost entirely consistent. The book does present one apparent slight divergence of view, or at least of emphasis, namely in the interpretation of the predominating force working towards the ethnic transformation of a subcontinent. Towards the end of the book, it is stated that “just the same ethnocide” as that taking place in Europe is also taking place in Russia and the United States (there is an interesting but unfortunately undocumented mention of a kind of Russian “white flight” from the south to the north of the Russian Federation), whereas in earlier chapters there are strong hints that recent mass migration to Europe, and especially the events of 2015, can be interpreted as part of the geopolitical strategy of the United States to destroy Europe as a rival political power. This latter view echoes that of many thinkers, such as Jean Thiriart and Francis Parker Yockey, that the United States is the center of a kind of anti-Europe. On page 252, the authors cite Yevgeni Fjodorow, a member of the Russian Duma, who stated in 2013 that:

It is clear to us that migration to Europe was initiated in the USA in order to destroy the European nation-states. Although the European nation-states present themselves as allies of the USA, the aim of the USA remains to destroy the European nation-states. . . . US control of national states takes it as a given that their national identity will have to be destroyed, and that applies not just to American colonies but to American vassal states as well. If there is no more German identity, there can be no German resistance to the USA . . . That is what the USA is doing. They are insisting on Turkey’s becoming a member of the EU, a demand which keeps coming from the USA! The strategy of the USA is to destroy the national identities of all peoples and lands . . . Already Germany has twenty million migrants. (pp. 252-253)

Twenty million is undoubtedly an exaggeration, but as matters are today, that figure will become true in a matter of a few years! Whether this view is correct or not, it helps to explain the rising level of invective and provocation directed against Russia by the Western establishment media in recent years.

If the United States and Russia are suffering from similar developments, as is stated elsewhere in this book, how can the US be part of a geopolitical strategy of subversion in Europe? It is plausible that certain persons and organizations may have their centers of operation in the United States (George Soros comes to mind), but could hardly be described as acting on behalf of American strategic interests. Nevertheless, there undoubtedly have been persons in positions of power in the US who have welcomed and even promoted demographic disruption in Europe of a kind which they were less keen to see in their own nation. One only has to think of the famous “sealed train” transporting Lenin, like a secret weapon, back to Russia under the aegis of Imperial Germany.

Despite the undoubted existence of such geostrategic factors, however, the predominant feeling of the authors of this book seems to be that the enemies of Europe belong to a class, an elite, or a tribe, not just to one nation. “When we write of America [in the context of ‘subverting Europe’],” the authors assure the reader, “we do not mean the Alaskan logger or the Texan cattle rustler.” Quite so. The main argument of the book is comparable to that of Patrick Buchanan in his The Death of the West, and Patrick Buchanan is even quoted to the effect that Europeans are not facing the threat of the death of the West; they are undergoing it.

It is no secret that many European cities have witnessed race riots, nor that the problems of parallel cultures, the failure to integrate, and the conflict between Islamic and secular law are not likely to be resolved soon. What is surprising is that, as we learn here, in 2008 the CIA was already predicting chaos in urban centers in Europe. Presumably, “chaos” is something worse than just rioting, which has frequently occurred in European cities as a result of racial discontent for decades. Perhaps “chaos” is intended to signify that rioting also has a religious dimension, which does mark a point of departure from the mere hooliganism and civil rights riots of earlier decades. The book notes the following projection [9], which was taken from the archives of The Washington Post and was made by Michael Hayden, the Director General of the CIA at the time:

European countries, many of which already have large immigrant communities, will see particular growth in their Muslim populations while the number of non-Muslims will shrink as birthrates fall. Social integration of immigrants will pose a significant challenge to many host nations – again boosting the potential for unrest and extremism . . .

The authors of Europas Dämme bersten stress the legal aspect of the developments that have been taking place in the German Republic over the past decade, and draw the reader’s attention to what they argue amount to breaches of the German Constitution, for example Article 20: “Alle Staaatsgewalt geht vom Volke aus” (all state power emanates from the people), and the fact that the Chancellor has sworn during her inaugurations to secure the protection and well-being of her people, on which grounds she is theoretically liable for prosecution for breaking her oath. But just as one should be modest in expecting redress when complaining of police brutality to the police, it seems naïve to expect that Germany’s Constitutional Court (Verfassungsgericht), which was created by and for the maintenance of the system and the establishment parties, will respond to a complaint that the Chancellor is acting unconstitutionally.

Be that as it may, the authors provide an account of attempts made by German lawyers to appeal to the Constitutional Court against Merkel’s September 2015 decision. The appeals were rejected out of hand. The reader is told that the right of the judges to dismiss appeals without scrutinizing them was intended to discourage frivolous cases from being taken to court. The authors then insist, as though they really believe that the judges of the court might not be aware of the fact, that the complaint in question was not frivolous.

This stresses an underlying – not stated, but prevalent – sense that the authors are uncertain as to whether they acknowledge the legitimacy of the German state and its Constitution, or whether they consider themselves to be in revolutionary opposition to it. At one point they note that what they call the “refugee tsunami” will “impair growth.” Apparently, the authors are unaware that the drive to more “growth” and the never-ending claim and counter-claim by establishment politicians that one party or another is good or bad for “growth” is a key aspect of globalization and a mantra of international capitalism, the driving force of mass migration in the first place. The writers assume that hindering “growth” is in itself a bad thing, but offer no explanation as to why they think this should be so. On this point at least, they agree with Angela Merkel, whose economic arguments consist of little more than asserting that her government is “ensuring growth,” to which the “new citizens,” it is said, will handsomely contribute. Talk of the benefits of mass migration stress “growth” as driven by migration; similarly, a major pro-EU argument used against Britain’s leaving the European Union is that leaving will be “bad for growth.”

The uncertainty regarding legality amounts to an unresolved dilemma in Europas Dämme bersten, a dilemma which is by no means unique to this book, between what may be called a constitutional and revolutionary response to what the authors consider to be planned ethnocide. This dilemma is a crucial one, but not easy to resolve. Everyone opposed to the ongoing revolutionary ethnic transformation of Europe has to ask themselves whether they are opposed to these developments as deadly symptoms of a political and economic order which itself must be destroyed, or whether they are opposed to events which, however terrible, may and should be challenged and reversed within the legitimate and accepted structures of the system itself. The authors themselves appear to waver unhappily between these two positions. However, it is clear to them that there is “to an increasing extent a tendency towards a denial of justice” from the state, and the remark that “two opposing fronts are coming into view” poses a question which is not answered in this book: Is the reader who agrees with their narrative being provided here with one that is necessarily on one side in this war?

So much of the book is concerned with legality and illegality that one might think that the authors believe there is still a constitutional way to reverse events, but a recurring insistence on Widerstand (resistance) points in the other direction. A non-German reader might be amused by the fact that the authors go to some trouble to reassure their readers that in the German Constitution there is enshrined a “fundamental right” to political resistance! Militant identitarians will doubtless be relieved to learn that.

Regardless of whether they have doubts about the kind of action to take, the authors are in no doubt about what is at stake. “Germany and Europe,” they write, “are not just in a crisis, they are on the brink of their abolition.” (p. 309) The use of the word abolition (Abschaffung) is probably a conscious nod towards Thilo Sarazzin’s Deutschland schafft sich ab (Germany is Abolishing Itself), a book published in 2010 which argued that Merkel’s policies would logically lead to the disappearance of the German people and of Germany as the home of that people. It is not the case that the authors are presenting a picture so dark that a reader might feel compelled to resign himself to an ignoble end of civilization, however, as the authors specifically state that despair is unwarranted:

This vision of an end of times should not be allowed to induce a sense of despair or resignation. On the contrary, it offers their last historical chance to resist the prevailing system, to stop the replacement of a people, and to reverse the immigration of aliens. The recent rise of non-parliamentary movements is a sign of a sustainable national consciousness in Europe for the first time since 1945. (p. 310)

The writers mention the Prague Declaration of 2016, which was signed by a great number of movements, in favor of a fortress Europe. Appeals to legality continue with a chapter covering the rights of indigenous peoples under the Charter of Human Rights. This is not black humor (the book does not shine for its humor), but a sober suggestion that, in the not-too-distant future, in the lifetimes of many people alive today, it is reasonable to expect that the indigenous peoples of some European countries will constitute a minority of their countries’ total population, and thus be entitled to protection under the provisions of the UN Charter. Five pages of the book are given over to long citations from the UN charter.

The writers eschew the adumbration of some deep, ongoing conspiracy going back into the mists of time; nevertheless, they argue convincingly that events have not occurred spontaneously, and they believe that immigration-friendly decisions made by Western leaders since 1945 are not “mistakes,” but are part of a plan. For those who dream of a harmonious, multi-racial democracy, immigration measures are sensible ones and part of a long-term strategy to change the face of Europe, and ultimately of the entire globe, in pursuit of instituting a new world order.

The conflict which, as the writers say, is “emerging with ever greater clarity” is – as the reader must conclude, since it is not stated here in so many words – between those who understand identity as essentially a matter of inheritance and those who understand identity as essentially a matter of personal choice. It is the difference outlined by David Goodhart in his important work, The Road to Somewhere [10]; but the distinction was not first identified by Goodhart. Josef Joffe, the publisher of the internationalist liberal weekly Die Welt, wrote the following:

For centuries Germans were chained to their origins: ancestry, belief, language. This country is developing at this very moment a modern conception of nationality: German is not what one “is” but what one “becomes”; not biological, but an act of will . . . (p. 319)

So far, so clear. But what should the reader of this book do to counter the march of events? Like so many books of its kind, it is strong on facts and arguments but weak on recommendations. It is not that a reader should expect works like this to provide a program of political action, although the book does provide a brief outline of some actions which the right kind of government may be expected to take. The authors quote Peter Scholl-Latour, who presumably rhetorically posed the question, “Will the honor of the white man consist of nothing more than a presentment of his own destruction?” The authors wishfully propose a repatriation of “foreigners” (an ambiguous term in multi-racial societies and in the days of dual nationality) to their countries of origin, which they state – with comic understatement – will require “a change in thinking about the solving of regional problems.” Indeed it will.

There is no orientation in Europas Dämme bersten towards activity, no naming of names and dropping of hints, as to what a reader might personally do as a first step toward getting involved in changing the world. The “other side” does not invite passivity. The message drummed out by these well-financed organizations to those who want a new world order is very clearly, “You can do your bit to change the world. Get active.” The absence of an impulse towards activism is all the more regrettable because the book has appeared at a time, as it itself acknowledges, when opposition is indeed arising in many different forms: sometimes traditionally political, sometimes in the shape of protest groups, or of associations and publications, all seeking in their own way to challenge the consensus of indifference and acceptance which made the 2015 invasion possible, and not least, challenging the defeatism and indifference which permits the election and reelection of sinister mediocrities like Merkel in the first place.

Those who are aware of the true meaning of events can now see behind a smokescreen which is becoming ever thinner, thanks in part to the actions of the globalists themselves, and should not be satisfied merely with a narrative or explanation. Statistics and facts are good for argument, but they should be seen in that light and not as something sufficient in themselves. One feature of our times, and of which this book is an example, is that public affairs have become more events-driven than ideology-driven. I do not mean that I believe we have reached the stage, as some writers such as Alain de Benoist maintain, that populism has replaced ideology, in particular the Right-Left divide, but I do believe that society is moving in the direction of a populist division between those in favor of the global plan and those opposed to it. This is not a thesis, but a description of an ongoing struggle taking place every day in countless forms before our eyes, and a description of them is missing from this book. There is a need, for example, for pragmatic alliances, such as the successful demonstration for free speech that was held at Hyde Park Corner in London in March, the Brexit vote, Donald Trump’s election, and the huge defeat of pro-immigration parties in Italy this year. This book describes the cracking of the dam, but offers too little advice as to how the dam can be repaired. There is virtually no mention of culture. It is telling that while Konrad Windisch’s Europas Dämme bersten is being widely promoted on the Internet among German-language speakers, his poetry is out of print. To put his money where his mouth is, this reviewer has just bought the only available secondhand collection of his book, Gefängislieder. Gedichte (Prison Songs: Poems)!

Those who are aware of the true meaning of events can now see behind a smokescreen which is becoming ever thinner, thanks in part to the actions of the globalists themselves, and should not be satisfied merely with a narrative or explanation. Statistics and facts are good for argument, but they should be seen in that light and not as something sufficient in themselves. One feature of our times, and of which this book is an example, is that public affairs have become more events-driven than ideology-driven. I do not mean that I believe we have reached the stage, as some writers such as Alain de Benoist maintain, that populism has replaced ideology, in particular the Right-Left divide, but I do believe that society is moving in the direction of a populist division between those in favor of the global plan and those opposed to it. This is not a thesis, but a description of an ongoing struggle taking place every day in countless forms before our eyes, and a description of them is missing from this book. There is a need, for example, for pragmatic alliances, such as the successful demonstration for free speech that was held at Hyde Park Corner in London in March, the Brexit vote, Donald Trump’s election, and the huge defeat of pro-immigration parties in Italy this year. This book describes the cracking of the dam, but offers too little advice as to how the dam can be repaired. There is virtually no mention of culture. It is telling that while Konrad Windisch’s Europas Dämme bersten is being widely promoted on the Internet among German-language speakers, his poetry is out of print. To put his money where his mouth is, this reviewer has just bought the only available secondhand collection of his book, Gefängislieder. Gedichte (Prison Songs: Poems)!

But although leaning towards passivity, the authors are ultimately not pessimistic:

The people have become more active in the face of the threat. Demonstrations in European cities, to the consternation of the ruling class, are not slowing down. Alternative, national media are shooting up all over the place like mushrooms, and the time-honored practice of killing with the silent treatment is no longer effective. They have lost control of the media already. . . . [T]he ruling class is not able to integrate the masses of migrants so fast that they can be used as willing cattle with the right to vote to keep the established class in power, if the indigenous population now turns to identity movements. . . . At the same time, a passive resistance will play an important role in the form of civil insubordination, including the delaying or dragging out of regulations and directives. (p. 311)

A reader should come away from this book neither depressed by a description of the devastation wrought by a Chancellor apparently intent on leading her people to utter destruction, nor lulled into wishful thinking by understatements or fanciful optimism which begins “on the day when . . .” Rather, he should come away with a sense that the optimism of the book and the achievements of its editor is something to be emulated. If the book at all encourages the reader to understand that commitment should follow thought, then Europas Dämme bersten and others like it will prove worth writing, worth reading, and worth reviewing.

Note

[1] [11] Christian Schreiber, “Nicht Immer nur Bare Münzen,” Junge Freiheit, March 9, 2018.

The connections between the organic movement and the radical Right are often overlooked. To the chagrin of liberal environmentalists, the early organic movement had close links to both fascism and National Socialism. Among the leading pioneers of organic farming was Jorian Jenks, a high-ranking member of the British Union of Fascists who served as the party’s agricultural advisor. Farming, Fascism and Ecology is the first biography of Jenks to appear in print. It is an amply researched and surprisingly even-handed study that details Jenks’s oft-neglected influence on the organic movement and sheds light on the long-standing ties between environmentalism and the far-Right.[1]

The connections between the organic movement and the radical Right are often overlooked. To the chagrin of liberal environmentalists, the early organic movement had close links to both fascism and National Socialism. Among the leading pioneers of organic farming was Jorian Jenks, a high-ranking member of the British Union of Fascists who served as the party’s agricultural advisor. Farming, Fascism and Ecology is the first biography of Jenks to appear in print. It is an amply researched and surprisingly even-handed study that details Jenks’s oft-neglected influence on the organic movement and sheds light on the long-standing ties between environmentalism and the far-Right.[1] Written under the pseudonym “Vergilius” (a tribute to the celebrated farmer-poet), his articles in the fascist newspaper Action were his most notable contribution to British fascism. He later also published a collection of his poetry, most of which deals with agricultural themes, under this pseudonym.

Written under the pseudonym “Vergilius” (a tribute to the celebrated farmer-poet), his articles in the fascist newspaper Action were his most notable contribution to British fascism. He later also published a collection of his poetry, most of which deals with agricultural themes, under this pseudonym.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Ronald Beiner is a Canadian Jewish political theorist who teaches at the University of Toronto. I’ve been reading his work since the early 1990s, starting with What’s the Matter with Liberalism? (1992). I have always admired Beiner’s clear and lively writing and his ability to see straight through jargon and cant to hone in on the flaws of the positions he examines. He is also refreshingly free of Left-wing sectarianism and willing to engage with political theorists of the Right, like Leo Strauss, Eric Voegelin, Michael Oakeshott, and Hans-Georg Gadamer. Thus, although I was delighted that a theorist of his caliber had decided to write a book on the contemporary far Right, I was also worried that he might, after a typically open and searching engagement with our outlook, discover some fatal flaw.

Ronald Beiner is a Canadian Jewish political theorist who teaches at the University of Toronto. I’ve been reading his work since the early 1990s, starting with What’s the Matter with Liberalism? (1992). I have always admired Beiner’s clear and lively writing and his ability to see straight through jargon and cant to hone in on the flaws of the positions he examines. He is also refreshingly free of Left-wing sectarianism and willing to engage with political theorists of the Right, like Leo Strauss, Eric Voegelin, Michael Oakeshott, and Hans-Georg Gadamer. Thus, although I was delighted that a theorist of his caliber had decided to write a book on the contemporary far Right, I was also worried that he might, after a typically open and searching engagement with our outlook, discover some fatal flaw.

Beiner doesn’t offer a very clear account of why Nietzsche thinks liberalism undermines human nobility. The short answer is that it is simply the political application of the slave revolt in morals, in which the aristocratic virtues of the ancients were transmuted into Christian and eventually liberal vices, and the vices of the enslaved and downtrodden were transmuted into virtues.

Beiner doesn’t offer a very clear account of why Nietzsche thinks liberalism undermines human nobility. The short answer is that it is simply the political application of the slave revolt in morals, in which the aristocratic virtues of the ancients were transmuted into Christian and eventually liberal vices, and the vices of the enslaved and downtrodden were transmuted into virtues.

In Heidegger’s later terminology, Nietzsche and National Socialism were both “humanistic,” premised on the idea that the human mind creates culture, whereas in fact culture creates the human mind. No genuine belief can be chosen. It has to seize us. This is one of the senses of Heidegger’s later concept of Ereignis, often translated “the event of appropriation”: the beginning of a new historical epoch seizes and enthralls us. This is the meaning of Heidegger’s later claim that “Only a god can save us now” — as opposed to a philosopher-dictator.

In Heidegger’s later terminology, Nietzsche and National Socialism were both “humanistic,” premised on the idea that the human mind creates culture, whereas in fact culture creates the human mind. No genuine belief can be chosen. It has to seize us. This is one of the senses of Heidegger’s later concept of Ereignis, often translated “the event of appropriation”: the beginning of a new historical epoch seizes and enthralls us. This is the meaning of Heidegger’s later claim that “Only a god can save us now” — as opposed to a philosopher-dictator. Beiner is even more blatant in his advocacy of self-censorship in Heidegger’s case:

Beiner is even more blatant in his advocacy of self-censorship in Heidegger’s case:

UNE CONTRIBUTION

UNE CONTRIBUTION

Le vivre ensemble est-il encore possible, en Europe et aux USA, avec un tel échec de l’assimilation de ces immigrants musulmans et/ou africains ?

Le vivre ensemble est-il encore possible, en Europe et aux USA, avec un tel échec de l’assimilation de ces immigrants musulmans et/ou africains ? L’Organisation de la Coopération islamique (OCI), créée en 1969, à Djedda est le second groupe d’États le plus grand au monde après l’ONU. L’OCI regroupe 57 Etats musulmans poursuivant la promotion mondiale de l’islam-idéologie et de ses lois et règles théocratiques. Son objectif est triple:

L’Organisation de la Coopération islamique (OCI), créée en 1969, à Djedda est le second groupe d’États le plus grand au monde après l’ONU. L’OCI regroupe 57 Etats musulmans poursuivant la promotion mondiale de l’islam-idéologie et de ses lois et règles théocratiques. Son objectif est triple: C’est le célèbre calife abbasside à Bagdad, Al-Maàmoun, de mère esclave perse (813-833), despote éclairé surnommé prince des mécréants en raison de son soutien à l’école rationaliste des mutazilites, qui encouragea le mouvement des traductions, en particulier du patrimoine intellectuel grec. L’Age d’Or de l’empire abbasside à Bagdad, doit beaucoup à la prestigieuse Université de Gondisapur, dans le sud-est de l’Iran actuel. Ces rares califes éclairés de Bagdad qui étaient à peine musulmans et fortement influencés par les cultures perse et mésopotamienne, étaient adeptes de l’hérésie des mutazilites, qui sera définitivement condamnée un siècle plus tard par les tenants de l’orthodoxie musulmane. La civilisation qui tenta de s’imposer dans les cours de Bagdad, du Caire, d’Ispahan, ou de Cordoue, était en fait étrangère à l’islam-idéologie. Après cette période d’effervescence intellectuelle, l’islam, abandonnant le soufisme pour l’orthodoxie du sunnisme, forcera, jusqu’à aujourd’hui, les musulmans dans une foi aveugle et une acceptation littérale du coran. Toute tentative d’aggiornamento de l’islam apparut comme une innovation blâmable, une atteinte à l’éternité et à la perfection divine du coran soit-disant révélé à Mahomet, mot par mot par l’ange Gabriel mandaté par allah l’unique dieu. La novlangue musulmane apparut: le terme sophia, sagesse en grec, devint synonyme d’erreur en islam. De la même manière, la notion de bidaà, innovation, devint synonyme de blâmable. Depuis lors, juristes et fidèles de l’islam-idéologie sont soumis à une des quatre écoles orthodoxes du sunnisme. Le chiisme offrant avant Khomeini un peu plus de marge de manœuvre parce qu’il n’a jamais déclaré le coran incréé comme le sunnisme l’a fait. Après qu’aux X et XI ème siècles, les hadiths furent compilés, l’islam sunnite n’a connu ni réformes, ni conciles, ni innovations de grande ampleur, à l’inverse du christianisme et même du judaïsme.

C’est le célèbre calife abbasside à Bagdad, Al-Maàmoun, de mère esclave perse (813-833), despote éclairé surnommé prince des mécréants en raison de son soutien à l’école rationaliste des mutazilites, qui encouragea le mouvement des traductions, en particulier du patrimoine intellectuel grec. L’Age d’Or de l’empire abbasside à Bagdad, doit beaucoup à la prestigieuse Université de Gondisapur, dans le sud-est de l’Iran actuel. Ces rares califes éclairés de Bagdad qui étaient à peine musulmans et fortement influencés par les cultures perse et mésopotamienne, étaient adeptes de l’hérésie des mutazilites, qui sera définitivement condamnée un siècle plus tard par les tenants de l’orthodoxie musulmane. La civilisation qui tenta de s’imposer dans les cours de Bagdad, du Caire, d’Ispahan, ou de Cordoue, était en fait étrangère à l’islam-idéologie. Après cette période d’effervescence intellectuelle, l’islam, abandonnant le soufisme pour l’orthodoxie du sunnisme, forcera, jusqu’à aujourd’hui, les musulmans dans une foi aveugle et une acceptation littérale du coran. Toute tentative d’aggiornamento de l’islam apparut comme une innovation blâmable, une atteinte à l’éternité et à la perfection divine du coran soit-disant révélé à Mahomet, mot par mot par l’ange Gabriel mandaté par allah l’unique dieu. La novlangue musulmane apparut: le terme sophia, sagesse en grec, devint synonyme d’erreur en islam. De la même manière, la notion de bidaà, innovation, devint synonyme de blâmable. Depuis lors, juristes et fidèles de l’islam-idéologie sont soumis à une des quatre écoles orthodoxes du sunnisme. Le chiisme offrant avant Khomeini un peu plus de marge de manœuvre parce qu’il n’a jamais déclaré le coran incréé comme le sunnisme l’a fait. Après qu’aux X et XI ème siècles, les hadiths furent compilés, l’islam sunnite n’a connu ni réformes, ni conciles, ni innovations de grande ampleur, à l’inverse du christianisme et même du judaïsme. L’objectif des musulmans est de faire interdire, par l’ONU et les démocraties occidentales le blasphème et la liberté d’expression et de conscience, afin que tout le monde se conforme en fin de compte aux commandements liberticides et suprémacistes de la charia, sous couvert de lutte contre la diffamation des religions assimilée à du racisme; tout ce tapage antidémocratique parce que les musulmans seraient les victimes de la pire nouvelle forme de racisme: l’islamophobie assimilée à l’antisémitisme d’hier du nazisme.

L’objectif des musulmans est de faire interdire, par l’ONU et les démocraties occidentales le blasphème et la liberté d’expression et de conscience, afin que tout le monde se conforme en fin de compte aux commandements liberticides et suprémacistes de la charia, sous couvert de lutte contre la diffamation des religions assimilée à du racisme; tout ce tapage antidémocratique parce que les musulmans seraient les victimes de la pire nouvelle forme de racisme: l’islamophobie assimilée à l’antisémitisme d’hier du nazisme. Le grand cheikh d’Al-Azhar, Ahmed Mohamed Al-Tayeb dirigeant cette université, a encore récemment justifié, d’un point de vue juridique de l’islam le fait, de ne pas excommunier les jihadistes et les terroristes musulmans ou de ne pas leur promettre l’enfer, parce que selon l’islam-idéologie « pour exclure quelqu’un, il est nécessaire que ce dernier sorte de sa foi, renie sa foi dans les anges, les livres de allah» donc le coran, les hadiths, la charia, etc. Et ce n’est pas le seul doctrinaire musulman a avoir cette ferme opinion antidémocratique que les soldats sans uniforme de DAECH sont de vrais musulmans dont le seul tort est, parfois, d’agir mal individuellement. Cela signifie que si quelques actes des terroristes musulmans sont condamnables, ni l’idéologie de DAECH, ni ses membres ne peuvent être excommuniés tant que ces membres professent l’islam sunnite pur et dur et non une foi hérétique. Autrement dit cela signifie que, pour les doctrinaires/idéologues sunnites précités, les jihadistes terroristes musulmans sont plus orthodoxes et plus musulmans que les pacifiques mais hérétiques musulmans libéraux ou réformistes qui émettent leurs doutes sur les textes musulmans « sacro-saints ». La déradicalisation du jihad soft, prosélyte et institutionnel de nos immigrants desassimilés et du djihad hard des terroristes musulmans est bel et bien un gigantesque problème idéologico-« religieux »-civilisationnel et temporel. Pour prévenir le terrorisme musulman il faut que tout l’Occident pratique, sans tarder une contre-radicalisation idéologique et une contre guerre psychologique pour éliminer tout djihadisme soft. Il est donc grand temps de déclarer nuls tous les passages du coran, de la sunna (dires et faits du messager Mahomet), de la sira (bibliographie de Mahomet et récits de guerre), de la charia (loi de l’islam) et du fiqh (droit musulman classique) qui incitent à la violence et visent à affaiblir ou détruire la démocratie, nos Constitutions, nos souverainetés et les peuples souverains de l’Europe. En même temps que cette déradicalisation, il nous faut, d’une part fermer nos pays afin de les couper et de les protéger des organisations mondiales et nationales de l’islam qui manipulent et instrumentent nos concitoyens et d’autre part revaloriser notre identité nationale, notre civilisation occidentale et notre patriotisme assimilateur pour éliminer les traîtres à la patrie qui nous demandent de nous renier nous-mêmes, les faux jetons de la repentance qui nous enseignent la honte de nos ancêtres et de leurs actions passées, les adeptes de l’amour des autres et du mépris des nôtres et de soi, les islamo-collabos, tous les idiots utiles, sans oublier les partisans nationaux et étrangers qui interfèrent et s’ingèrent dans les affaires des pays musulmans souverains.

Le grand cheikh d’Al-Azhar, Ahmed Mohamed Al-Tayeb dirigeant cette université, a encore récemment justifié, d’un point de vue juridique de l’islam le fait, de ne pas excommunier les jihadistes et les terroristes musulmans ou de ne pas leur promettre l’enfer, parce que selon l’islam-idéologie « pour exclure quelqu’un, il est nécessaire que ce dernier sorte de sa foi, renie sa foi dans les anges, les livres de allah» donc le coran, les hadiths, la charia, etc. Et ce n’est pas le seul doctrinaire musulman a avoir cette ferme opinion antidémocratique que les soldats sans uniforme de DAECH sont de vrais musulmans dont le seul tort est, parfois, d’agir mal individuellement. Cela signifie que si quelques actes des terroristes musulmans sont condamnables, ni l’idéologie de DAECH, ni ses membres ne peuvent être excommuniés tant que ces membres professent l’islam sunnite pur et dur et non une foi hérétique. Autrement dit cela signifie que, pour les doctrinaires/idéologues sunnites précités, les jihadistes terroristes musulmans sont plus orthodoxes et plus musulmans que les pacifiques mais hérétiques musulmans libéraux ou réformistes qui émettent leurs doutes sur les textes musulmans « sacro-saints ». La déradicalisation du jihad soft, prosélyte et institutionnel de nos immigrants desassimilés et du djihad hard des terroristes musulmans est bel et bien un gigantesque problème idéologico-« religieux »-civilisationnel et temporel. Pour prévenir le terrorisme musulman il faut que tout l’Occident pratique, sans tarder une contre-radicalisation idéologique et une contre guerre psychologique pour éliminer tout djihadisme soft. Il est donc grand temps de déclarer nuls tous les passages du coran, de la sunna (dires et faits du messager Mahomet), de la sira (bibliographie de Mahomet et récits de guerre), de la charia (loi de l’islam) et du fiqh (droit musulman classique) qui incitent à la violence et visent à affaiblir ou détruire la démocratie, nos Constitutions, nos souverainetés et les peuples souverains de l’Europe. En même temps que cette déradicalisation, il nous faut, d’une part fermer nos pays afin de les couper et de les protéger des organisations mondiales et nationales de l’islam qui manipulent et instrumentent nos concitoyens et d’autre part revaloriser notre identité nationale, notre civilisation occidentale et notre patriotisme assimilateur pour éliminer les traîtres à la patrie qui nous demandent de nous renier nous-mêmes, les faux jetons de la repentance qui nous enseignent la honte de nos ancêtres et de leurs actions passées, les adeptes de l’amour des autres et du mépris des nôtres et de soi, les islamo-collabos, tous les idiots utiles, sans oublier les partisans nationaux et étrangers qui interfèrent et s’ingèrent dans les affaires des pays musulmans souverains. Infiltrer, manipuler et noyauter l’ONU; cela en particulier pour dénoncer l’islamophobie, exiger de l’ONU et de tous les Etats-nations non-musulmans de pénaliser le blasphème et la liberté d'expression, alors que justement ce sont les Etats musulmans qui refusent de distinguer entre critiques de l’islam et haine envers les musulmans et qui ont l’antisémitisme le plus extrême et où les chrétiens sont les plus persécutés: mises à mort, emprisonnement, pogroms et dhimma. En réalité pour l’OCI, en vertu du principe de la suprématie islamique contenue dans le coran, la diffamation des religions ne concerne que l’islam!

Infiltrer, manipuler et noyauter l’ONU; cela en particulier pour dénoncer l’islamophobie, exiger de l’ONU et de tous les Etats-nations non-musulmans de pénaliser le blasphème et la liberté d'expression, alors que justement ce sont les Etats musulmans qui refusent de distinguer entre critiques de l’islam et haine envers les musulmans et qui ont l’antisémitisme le plus extrême et où les chrétiens sont les plus persécutés: mises à mort, emprisonnement, pogroms et dhimma. En réalité pour l’OCI, en vertu du principe de la suprématie islamique contenue dans le coran, la diffamation des religions ne concerne que l’islam!