« On vient d’apprendre que le Ministre de l’Éducation Nationale, M. Luc Chatel, a décidé de supprimer l’Histoire et la Géographie comme matières obligatoires en Terminale Scientifique. Il se propose néanmoins de les maintenir dans un cadre optionnel. Ce nouvel épisode de la réformite aiguë de tout Ministre de l’Éducation Nationale laisse anéanti et scandalisé. Ceci d’autant plus que ce n’est pas trahir un secret que de révéler que le Ministère avait commencé par reculer et par admettre que sa réforme n’était pas fondée, en rétablissant l’Histoire et la Géographie dans le cursus des disciplines obligatoires en Terminale Scientifique. »

« On vient d’apprendre que le Ministre de l’Éducation Nationale, M. Luc Chatel, a décidé de supprimer l’Histoire et la Géographie comme matières obligatoires en Terminale Scientifique. Il se propose néanmoins de les maintenir dans un cadre optionnel. Ce nouvel épisode de la réformite aiguë de tout Ministre de l’Éducation Nationale laisse anéanti et scandalisé. Ceci d’autant plus que ce n’est pas trahir un secret que de révéler que le Ministère avait commencé par reculer et par admettre que sa réforme n’était pas fondée, en rétablissant l’Histoire et la Géographie dans le cursus des disciplines obligatoires en Terminale Scientifique. »

Par Jacques Sapir, Directeur d’études à l’EHESS, 23 novembre 2009

On peut supposer que les pressions des associations de mathématiciens et de physiciens qui veulent à tout prix conserver à cette terminale son caractère de « pureté » ont dû être très fortes ces derniers jours. Cela aboutit à une décision qui privera plus de la moitié des lycéens de Terminale d’un enseignement tout à fait nécessaire. Cette question ne concerne pas que les historiens et géographes, même si l’on ne doit pas s’étonner que ces derniers protestent très vigoureusement. Ancien élève de ce que l’on appelle une Terminale Scientifique (une Terminale C en l’occurrence), économiste et spécialiste en recherches stratégiques, je me suis sentis personnellement interpellé par cette mesure.

Une mesure démagogique et une politique schizophrène.

Tout le monde peut comprendre, au vu de ce qu’est un lycéen aujourd’hui, et plus particulièrement dans une section scientifique avec une spécialisation renforcée par la réforme, qu’une telle décision va aboutir à la suppression totale de cet enseignement. Très peu nombreux seront les élèves qui prendront une telle option. Nous ne devons donc nourrir aucune illusion. Le caractère démagogique de la mesure est évident dans la mesure où il fait reposer sur les élèves la décision de prendre ou de ne pas prendre les cours d’Histoire et Géographie à un moment où la spécialisation de la filière vient d’être réaffirmée.

Alors que, aujourd’hui, plus de 50% des élèves ont choisi la Terminale Scientifique, ceci revient à enlever l’enseignement d’Histoire et Géographie à cette même proportion. Quand bien même on arriverait dans le cours de la réforme à faire baisser ce nombre vers le 35%, ceci resterait absolument inacceptable.

Seul le rétablissement de l’Histoire et de la Géographie dans le cadre de cours obligatoires peut garantir qu’elles seront suivies par les élèves des Terminales Scientifiques.

Il faut alors souligner l’incohérence profonde de cette décision. Elle survient au moment même où, de la commémoration de l’anniversaire de la mort de Guy Môquet au grand débat sur « l’identité nationale », en passant par le projet d’un musée de l’Histoire de France, la question de l’Histoire, mais aussi de la Géographie (car la conscience nationale s’enracine dans des pays et des paysages) occupe une place centrale dans notre pays. Contrairement à d’autres, je ne pense pas que le débat sur l’identité nationale puisse être évité, mais je pense qu’il doit être soigneusement défini pour éviter les dérapages.

On se souvient du livre de Fernand Braudel L’Identité de la France, et de la place qu’il donnait à la fois aux paysages, à leur construction sociale, et à l’Histoire dans la production d’un sentiment national. La définition de ce dernier ne saurait renier ce qu’il doit à ces deux disciplines. Dans l’identité nationale, il y a aussi l’histoire des luttes sociales qui permet de comprendre la spécificité de chaque culture politique. Ce n’est pourtant pas à un homme de Gauche que nous devons de nous rappeler de ce que l’histoire du progrès de la civilisation est aussi celle de la lutte des classes. C’est à François Guizot que revient l’honneur de la formule, et Marx lui en avait donné crédit. Que penser d’une histoire qui serait réduite à sa plus simple instantanéité ?

Ou alors, mais on n’ose croire que tel soit le projet du gouvernement, cela reviendrait implicitement à faire reposer ce sentiment national, cette « identité française » sur une couleur de peau ou une religion. Ceci impliquerait pour le coup une rupture absolument radicale avec ce qui fait l’essence même du sentiment national en France.

On peut alors s’interroger sur la logique d’une telle politique qui prétend faire de la conscience nationale une priorité, qui va même jusqu’à créer à cette fin un Ministère de l’Intégration, et qui projette de la retirer en réalité à la moitié des élèves de Terminale. Ce n’est plus de l’incohérence, c’est de la schizophrénie pure et simple.

Quels citoyens voulons nous pour demain ?

Au-delà, les raisons sont nombreuses qui militent pour le maintien d’un enseignement d’Histoire et de Géographie pour les Terminales Scientifiques.

Dans la formation du citoyen, ces disciplines ont un rôle absolument fondamental. La compréhension du monde contemporain, de ses crises économiques ou géostratégiques, des rapports de force qui se nouent et se dénouent en permanence entre les nations, implique la maîtrise de l’Histoire et de la Géographie. Est-ce à dire que, pour le Ministère de l’Éducation Nationale, les élèves des Terminales Scientifiques sont appelés à être des citoyens de seconde zone ? Est-ce à dire que l’on n’attend plus d’un mathématicien ou d’un physicien qu’il soit aussi un citoyen ?

Ou bien, voudrait-on ici organiser à terme une France à deux vitesses où d’un côté on aurait de grands décideurs dont la science serait au prix de leur conscience, et de l’autre le simple citoyen auquel on pourrait laisser ce savoir si nécessaire car devenu sans objet dans la mesure où ce dit citoyen ne pourrait plus peser sur les décisions politiques ?

Il est vrai que l’on peut s’interroger aujourd’hui devant la réduction, sans cesse croissante, de la démocratie à ses simples formes, qui ont elles-mêmes été bafouées comme on l’a vu pour le vote du referendum de 2005.

Par ailleurs, cette décision est en réalité autodestructrice pour notre économie dont on prétend cependant que l’on veut en pousser l’externalisation.

Aujourd’hui, dans les formations de pointe, qu’il s’agisse de Polytechnique (Chaire de management interculturel), des autres Grandes Écoles (École des Mines, École des Ponts et Chaussées) ou des Écoles de commerce et de gestion (HEC, ESSEC, SupdeCo, etc...), qui toutes impliquent de la part de l’étudiant une Terminale Scientifique, l’accent est mis sur la compréhension du monde contemporain. Ceci nécessite une formation de base en Géographie (humaine, économique et géopolitique) mais aussi une formation en Histoire afin de fournir les bases de compréhension des évolutions du monde contemporain.

Ceci correspond à une demande spécifique des entreprises françaises qui sont de plus en plus engagées dans un processus d’internationalisation de leurs activités. Qu’il s’agisse de la question des contrats, ou encore du développement d’activités à l’expatriation, la connaissance des fondements historiques, géographiques et culturels de ces sociétés, qui pour certaines sont très différentes de la nôtre, est absolument indispensable.

L’absence de ces disciplines, ou la réduction de leurs horaires à la portion congrue, défavoriseraient considérablement ceux des élèves de Terminale Scientifique qui ne veulent pas s’orienter vers des activités strictement en liaison avec les sciences de la nature.

L’Histoire, la Géographie et la double nature de la Science Économique.

Moi-même, en tant qu’économiste, je ne cesse de mesurer ce que ma discipline doit à l’Histoire (pour l’histoire des crises économiques mais aussi des grandes institutions sociales et politiques dans lesquelles l’activité économique est insérée) mais aussi à la Géographie avec son étude des milieux naturels et humains, des phénomènes de densité tant démographique que sociale. Comment peut-on penser la crise actuelle sans la mémoire des crises précédentes ? Comment peut-on penser le développement de l’économie russe hors de tout contexte, comme si ce pays n’avait pas sa spécificité de par son histoire mais aussi de par son territoire ? Nous savons bien que les processus économiques ne sont pas les mêmes dans les capitales, à Moscou et à Saint-Pétersbourg, et dans les régions.

Pourtant, j’ai fait ma scolarité dans ce que l’on appelait à l’époque une Terminale C, et je ne regrette pas les mathématiques et la physique, qui m’ont été nécessaires justement pour faire de l’économie, pour me frotter à la modélisation, et en mesurer la force mais aussi les limites. Pour dire les choses simplement, si l’on trouve bien en économie des régularités, qui permettent le calcul, ces dernières ne sont que temporaires et en réalité elles n’ont de pertinence que dans un cadre institutionnel précis. Que ce cadre change, et ces régularités changeront aussi.

L’économie ne sera jamais une science construite sur le modèle des sciences de la nature, comme les mathématiques ou la physique ou encore la mécanique. La raison fondamentale est que l’économie, activité humaine, dépend par trop de la subjectivité des acteurs et que cette subjectivité change suivant les contextes mais aussi suivant les changements dans la structure de la « dotation en facteur » que l’on reconnaît à chaque agent.

Michal Kalecki, un grand économiste polonais qui fut l’égal de Keynes, disait qu’il y avait deux erreurs qu’un économiste pouvait un jour commettre. La première était de ne pas calculer, et la seconde était de croire en ce qu’il avait calculé ! Ceci me semble bien résumer la double nature de la science économique. Les calculs que l’on peut faire n’ont de pertinence que temporaire et limité, pour tout dire contextuelle. Mais cela ne veut pas dire que dans un contexte donné ils n’aient pas de pertinence.

On voit donc bien que si l’Économie n’est pas bien sûr le simple prolongement de l’Histoire et de la Géographie, elle perd toute pertinence à ne pas se nourrir à ces deux disciplines, et ceci de plus sans que cela soit exclusif d’autres disciplines comme l’Anthropologie ou la Sociologie. L’économie est donc fondamentalement une science sociale, mais une science sociale impliquant le recours étendu à des calculs comme instruments et cela sans que jamais on puisse cependant y voir une « nature » propre de l’économie. À ce titre, ceux qui prétendent vouloir trouver dans les mathématiques la clé de la scientificité de la science économique errent gravement, à la fois en tant qu’économistes et en tant qu’épistémologues.

Il faut donc arrêter cette mesure avant qu’il ne soit trop tard, et pour cela susciter le mouvement de protestation le plus important et le plus large possible. Le Ministère doit impérativement réintégrer l’Histoire et la Géographie parmi les matières obligatoires en Terminale Scientifique !

del.icio.us

del.icio.us

Digg

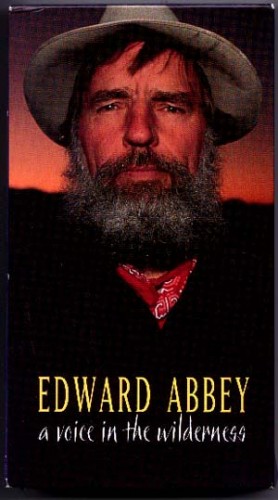

Digg Edward Abbey, Conservative Anarchist

Edward Abbey, Conservative Anarchist The book is in some ways an episodic pastiche. Abbey alternates vividly written chapters describing the multi-hued landscapes of Arches and elsewhere with others featuring cranky polemics about Bureau of Reclamation river dams and "Industrial Tourism." But those sharp landscape renderings are some of the finest writing extant about the desert Southwest. Here he is in Glen Canyon before the eponymous dam was built (1963) that created Lake Powell:

The book is in some ways an episodic pastiche. Abbey alternates vividly written chapters describing the multi-hued landscapes of Arches and elsewhere with others featuring cranky polemics about Bureau of Reclamation river dams and "Industrial Tourism." But those sharp landscape renderings are some of the finest writing extant about the desert Southwest. Here he is in Glen Canyon before the eponymous dam was built (1963) that created Lake Powell:

Le nouvel art de la guerre

Le nouvel art de la guerre

Los documentos del Pentágono se han ocultado para difundir sólo algunas reacciones. Chávez habla de guerra, Brasil propone un monitoreo internacional de la frontera, que Uribe se comprometa a limitar en Colombia a la Fuerza Aérea norteamericana… son distracciones intencionales del problema.

Los documentos del Pentágono se han ocultado para difundir sólo algunas reacciones. Chávez habla de guerra, Brasil propone un monitoreo internacional de la frontera, que Uribe se comprometa a limitar en Colombia a la Fuerza Aérea norteamericana… son distracciones intencionales del problema.

Our Chief Industry: War

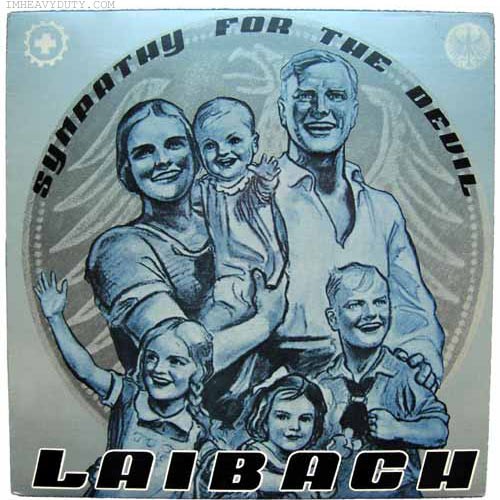

Our Chief Industry: War LAIBACH: «Was ist Kunst?»

LAIBACH: «Was ist Kunst?» D'inspiration authentiquement totalitaire et avant-gardiste, ce concert devait durablement marquer les critiques slovènes, et asseoir la notoriété laibachienne. Sa contribution artistique au renouveau culturel slovène allait préparer les esprits à l'inéluctable et indubitablement favoriser le réveil de la petite république. Bientôt la Yougoslavie imploserait, débandade initiée par Ljubljana, qui déclarerait son indépendance le 2 juillet 1990: «L'esthétique nationaliste romantique est une phobie du service culturel progressiste. LAIBACH est organiquement lié à son environnement natal et entretient jalousement un lien instinctif avec la nation slovène et son passé, tout en étant constamment conscient de son rôle dans le polygone culturel et politique de la Slovénie» (entretien paru en 1986 pour la revue HHT). Une fois supplémentaire, le renouveau culturel identitaire allait préparer et jeter les bases des futures révolutions politiques.

D'inspiration authentiquement totalitaire et avant-gardiste, ce concert devait durablement marquer les critiques slovènes, et asseoir la notoriété laibachienne. Sa contribution artistique au renouveau culturel slovène allait préparer les esprits à l'inéluctable et indubitablement favoriser le réveil de la petite république. Bientôt la Yougoslavie imploserait, débandade initiée par Ljubljana, qui déclarerait son indépendance le 2 juillet 1990: «L'esthétique nationaliste romantique est une phobie du service culturel progressiste. LAIBACH est organiquement lié à son environnement natal et entretient jalousement un lien instinctif avec la nation slovène et son passé, tout en étant constamment conscient de son rôle dans le polygone culturel et politique de la Slovénie» (entretien paru en 1986 pour la revue HHT). Une fois supplémentaire, le renouveau culturel identitaire allait préparer et jeter les bases des futures révolutions politiques. Lituania, Polonia y Ucrania unidos militarmente

Lituania, Polonia y Ucrania unidos militarmente Presseschau (4)

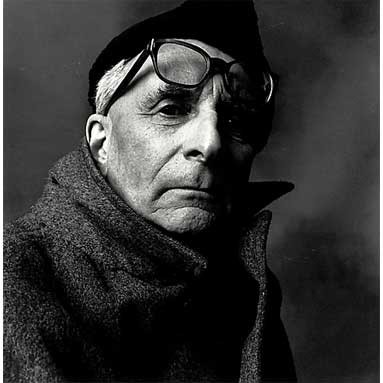

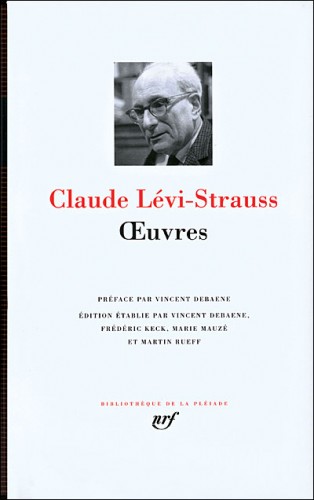

Presseschau (4) Lévi-Strauss fut-il un progressiste ?

Lévi-Strauss fut-il un progressiste ? Pour Lévi-Strauss, il n’y avait certes pas un seul système de parenté, de type monogamique occidental (c’est en cela qu’il était « tiers mondiste ») mais tous les systèmes de parenté n’étaient pas pour autant possibles. L’humanité a dressé de manière inconsciente une sorte de tableau de Mendeleieff des systèmes de parenté et il est condamné à aller de l’un à l’autre, sans échappatoire. Même chose pour Lacan : la castration du désir œdipien primitif est une constante de l’homme, un destin originel auquel nul n’échappe. Le pessimisme de Lacan — prolongement de celui de Freud — était exprimé en termes suffisamment cryptés pour qu’un public soixante-huitard avide de nouveautés mais ne comprenant pas bien ce qu’il disait lui fasse une ovation.

Pour Lévi-Strauss, il n’y avait certes pas un seul système de parenté, de type monogamique occidental (c’est en cela qu’il était « tiers mondiste ») mais tous les systèmes de parenté n’étaient pas pour autant possibles. L’humanité a dressé de manière inconsciente une sorte de tableau de Mendeleieff des systèmes de parenté et il est condamné à aller de l’un à l’autre, sans échappatoire. Même chose pour Lacan : la castration du désir œdipien primitif est une constante de l’homme, un destin originel auquel nul n’échappe. Le pessimisme de Lacan — prolongement de celui de Freud — était exprimé en termes suffisamment cryptés pour qu’un public soixante-huitard avide de nouveautés mais ne comprenant pas bien ce qu’il disait lui fasse une ovation.

Unfraglich bietet die Antarktis unzählige Möglichkeiten für zivile Forschungsprojekte. Was da geschieht, dient friedlichen Zwecken, sei es die Ergründung des Klimas oder der Geologie, seien es Aspekte medizinischer Natur, wenn Menschen unter extremer Abgeschiedenheit leben müssen – wichtig auch für eine spätere Besiedlung fremder Himmelskörper –, seien es grundsätzliche astronomische Beobachtungen unter beinahe idealen Bedingungen und die Suche nach seltenen Steinen aus dem All, seien es auch jene biologischen Forschungen zu teilweise seit Jahrmillionen abgeschlossenen Lebensräumen. Doch vielfach findet sich eben auch die Nähe zu einer militärischen Anwendung.

Unfraglich bietet die Antarktis unzählige Möglichkeiten für zivile Forschungsprojekte. Was da geschieht, dient friedlichen Zwecken, sei es die Ergründung des Klimas oder der Geologie, seien es Aspekte medizinischer Natur, wenn Menschen unter extremer Abgeschiedenheit leben müssen – wichtig auch für eine spätere Besiedlung fremder Himmelskörper –, seien es grundsätzliche astronomische Beobachtungen unter beinahe idealen Bedingungen und die Suche nach seltenen Steinen aus dem All, seien es auch jene biologischen Forschungen zu teilweise seit Jahrmillionen abgeschlossenen Lebensräumen. Doch vielfach findet sich eben auch die Nähe zu einer militärischen Anwendung.

Roberto ALFATTI APPETITI:

Roberto ALFATTI APPETITI: Giuseppe Berto, natif de Mogliano près de Trévise, surnommé “Bepi” par ses amis, avait fait la guerre d’Abyssinie comme sous-lieutenant volontaire dans l’infanterie et, au cours des quatre années qu’a duré la campagne, il a surmonté d’abord une attaque de la malaria, où il a frôlé la mort, et ensuite a pris une balle dans le talon droit. L’intempérance et l’exubérance de son caractère firent qu’il ne se contenta pas de ses deux médailles d’argent et du poste de secrétaire du “Fascio”, obtenu à l’âge de 27 ans seulement… Il cherchait encore à faire la guerre et, au bout de quelques années, passant sous silence un ulcère qui le tenaillait, réussit à se faire enrôler une nouvelle fois pour l’Afrique où, pendant l’été 1942, l’attendait le IV° Bataillon des Chemises Noires. Avec l’aile radicale des idéalistes rangés derrière la figure de Berto Ricci, il espérait le déclenchement régénérateur d’une seconde révolution fasciste. Il disait: “Avoir participé avec honneur à cette guerre constituera, à mes yeux, un bon droit à faire la révolution”.

Giuseppe Berto, natif de Mogliano près de Trévise, surnommé “Bepi” par ses amis, avait fait la guerre d’Abyssinie comme sous-lieutenant volontaire dans l’infanterie et, au cours des quatre années qu’a duré la campagne, il a surmonté d’abord une attaque de la malaria, où il a frôlé la mort, et ensuite a pris une balle dans le talon droit. L’intempérance et l’exubérance de son caractère firent qu’il ne se contenta pas de ses deux médailles d’argent et du poste de secrétaire du “Fascio”, obtenu à l’âge de 27 ans seulement… Il cherchait encore à faire la guerre et, au bout de quelques années, passant sous silence un ulcère qui le tenaillait, réussit à se faire enrôler une nouvelle fois pour l’Afrique où, pendant l’été 1942, l’attendait le IV° Bataillon des Chemises Noires. Avec l’aile radicale des idéalistes rangés derrière la figure de Berto Ricci, il espérait le déclenchement régénérateur d’une seconde révolution fasciste. Il disait: “Avoir participé avec honneur à cette guerre constituera, à mes yeux, un bon droit à faire la révolution”. En 1955, avec la publication de “Guerra in camicia nera” (“La guerre en chemise noire”), une recomposition de ses journaux de guerre, il amorce lui-même sa chute et provoque “sa mise à l’index par l’établissement littéraire”. Berto déclare alors la guerre au “Palazzo” et se mue en un véritable censeur qui ne cessait plus de fustiger les mauvaises habitudes littéraires. La critique le rejette, comme s’il n’était plus qu’une pièce hors d’usage, ignorant délibérément cet homme que l’on définira plus tard comme celui “qui a tenté, le plus honnêtement qui soit, d’expliquer ce qu’avait été la jeunesse fasciste”. Et la critique se mit ensuite à dénigrer ses autres livres. Etrange destin pour un écrivain qui, rejeté par la critique officielle, jouissait toutefois de l’estime de Hemingway; celui-ci avait accordé un entretien l’année précédente à Venise à un certain Montale, qui fut bel et bien interloqué quand l’crivain américain lui déclara qu’il appréciait grandement l’oeuvre de Berto et qu’il souhaitait rencontrer cet écrivain de Trévise. Ses activités de scénariste marquent aussi le pas, alors que, dans les années antérieures, il était l’un des plus demandés de l’industrie cinématographique. Le succès s’en était allé et Berto retrouvait la précarité économique. Et cette misère finit par susciter en lui ce “mal obscur” qu’est la dépression. L’expérience de la dépression, il la traduira dans un livre célèbre qui lui redonne aussitôt une popularité bien méritée.

En 1955, avec la publication de “Guerra in camicia nera” (“La guerre en chemise noire”), une recomposition de ses journaux de guerre, il amorce lui-même sa chute et provoque “sa mise à l’index par l’établissement littéraire”. Berto déclare alors la guerre au “Palazzo” et se mue en un véritable censeur qui ne cessait plus de fustiger les mauvaises habitudes littéraires. La critique le rejette, comme s’il n’était plus qu’une pièce hors d’usage, ignorant délibérément cet homme que l’on définira plus tard comme celui “qui a tenté, le plus honnêtement qui soit, d’expliquer ce qu’avait été la jeunesse fasciste”. Et la critique se mit ensuite à dénigrer ses autres livres. Etrange destin pour un écrivain qui, rejeté par la critique officielle, jouissait toutefois de l’estime de Hemingway; celui-ci avait accordé un entretien l’année précédente à Venise à un certain Montale, qui fut bel et bien interloqué quand l’crivain américain lui déclara qu’il appréciait grandement l’oeuvre de Berto et qu’il souhaitait rencontrer cet écrivain de Trévise. Ses activités de scénariste marquent aussi le pas, alors que, dans les années antérieures, il était l’un des plus demandés de l’industrie cinématographique. Le succès s’en était allé et Berto retrouvait la précarité économique. Et cette misère finit par susciter en lui ce “mal obscur” qu’est la dépression. L’expérience de la dépression, il la traduira dans un livre célèbre qui lui redonne aussitôt une popularité bien méritée. Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Bernhard TOMASCHITZ :

Bernhard TOMASCHITZ : Sur le plan de la politique extérieure, Youchtchenko n’a commis que des dégâts, en voulant à tout prix imposer sa vision d’une Ukraine totalement inféodée à l’OTAN. Les relations entre Moscou et Kiev, qui devraient normalement être cordiales, sont aujourd’hui tendues ; or le changement survenu à la Maison Blanche à Washington, début 2009, a fait perdre au président ukrainien des interlocuteurs importants. « Sous George Bush, Youchtchenko, qui suivait une politique pro-OTAN, était l’enfant chéri de la politique américaine. Depuis l’avènement de Barack Obama, nous n’avons plus rien entendu des Américains qui, vraisemblablement, attendent », explique le politologue ukrainien Nikola Primouch.

Sur le plan de la politique extérieure, Youchtchenko n’a commis que des dégâts, en voulant à tout prix imposer sa vision d’une Ukraine totalement inféodée à l’OTAN. Les relations entre Moscou et Kiev, qui devraient normalement être cordiales, sont aujourd’hui tendues ; or le changement survenu à la Maison Blanche à Washington, début 2009, a fait perdre au président ukrainien des interlocuteurs importants. « Sous George Bush, Youchtchenko, qui suivait une politique pro-OTAN, était l’enfant chéri de la politique américaine. Depuis l’avènement de Barack Obama, nous n’avons plus rien entendu des Américains qui, vraisemblablement, attendent », explique le politologue ukrainien Nikola Primouch.

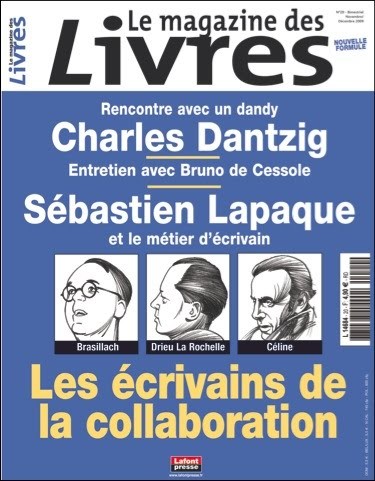

Ce qui frappe dans beaucoup de ces réponses, c’est leur réticence. Ainsi M. de Montherlant ne voit dans cette enquête qu’une « recherche académique ». M. Georges Ripert, doyen de la Faculté de Droit de Paris, regrette que « dirigeant une maison où il y a beaucoup de jeunes gens, il lui soit impossible d’accorder d’interview » ; quant à Ferdinand Céline, il répond sans ambages « qu’il donnerait toutes les cathédrales du monde pour arrêter la tuerie », ce qui est une plaisante façon de ne rien dire.

Ce qui frappe dans beaucoup de ces réponses, c’est leur réticence. Ainsi M. de Montherlant ne voit dans cette enquête qu’une « recherche académique ». M. Georges Ripert, doyen de la Faculté de Droit de Paris, regrette que « dirigeant une maison où il y a beaucoup de jeunes gens, il lui soit impossible d’accorder d’interview » ; quant à Ferdinand Céline, il répond sans ambages « qu’il donnerait toutes les cathédrales du monde pour arrêter la tuerie », ce qui est une plaisante façon de ne rien dire.

Hommage à Maurice Bardèche

Hommage à Maurice Bardèche

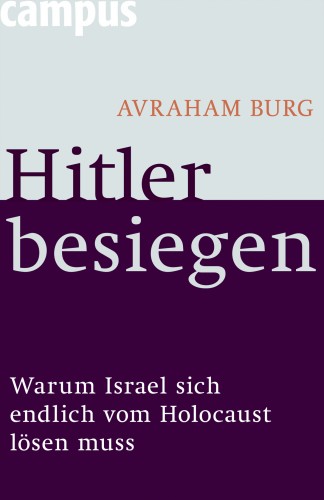

Son nouveau livre (280 pages, 22,90 euro, Campus Verlag, Frankfurt a. M.) révèle toutefois une certaine déchirure. D’une part, Avraham Burg est très fier de nous dire « qu’Israël est devenu la construction étatique juive la plus puissante de tous les temps » mais, d’autre part, il craint que le fait d’avoir systématiquement dépossédé les Arabes de leurs droits menace la paix et pourrait avoir des conséquences effroyables. Il pense que les exagérations du pouvoir israélien et la démesure des agressions qu’il perpète finiront tôt ou tard par avoir des effets menaçant pour l’existence même d’Israël. Pour Burg, Israël est désormais un Etat solidement établi et puissant mais semble nier cette réalité ; Burg écrit, à ce propos : « [Israël] dissimule cette gloire derrière de perpétuelles lamentations, parce que jadis nous avons subi un holocauste. Sans cesse, à cause de la Shoah, nous voulons une armée de plus en plus performante ; nous voulons davantage de moyens, que les contribuables d’autres pays doivent nous fournir et, de plus, nous exigeons le pardon automatique pour tous nos excès. Nous voulons être hissés au-dessus de toute critique et tout cela parce qu’un Hitler a régné jadis pendant douze ans ». Burg réclame pour ses concitoyens israéliens une voie vers l’avenir plutôt qu’un regard en permanence tourné vers le passé : il veut qu’ils se décident pour un monde meilleur.

Son nouveau livre (280 pages, 22,90 euro, Campus Verlag, Frankfurt a. M.) révèle toutefois une certaine déchirure. D’une part, Avraham Burg est très fier de nous dire « qu’Israël est devenu la construction étatique juive la plus puissante de tous les temps » mais, d’autre part, il craint que le fait d’avoir systématiquement dépossédé les Arabes de leurs droits menace la paix et pourrait avoir des conséquences effroyables. Il pense que les exagérations du pouvoir israélien et la démesure des agressions qu’il perpète finiront tôt ou tard par avoir des effets menaçant pour l’existence même d’Israël. Pour Burg, Israël est désormais un Etat solidement établi et puissant mais semble nier cette réalité ; Burg écrit, à ce propos : « [Israël] dissimule cette gloire derrière de perpétuelles lamentations, parce que jadis nous avons subi un holocauste. Sans cesse, à cause de la Shoah, nous voulons une armée de plus en plus performante ; nous voulons davantage de moyens, que les contribuables d’autres pays doivent nous fournir et, de plus, nous exigeons le pardon automatique pour tous nos excès. Nous voulons être hissés au-dessus de toute critique et tout cela parce qu’un Hitler a régné jadis pendant douze ans ». Burg réclame pour ses concitoyens israéliens une voie vers l’avenir plutôt qu’un regard en permanence tourné vers le passé : il veut qu’ils se décident pour un monde meilleur. Avraham Burg craint surtout les nuisances que les exagérations peuvent entrainer : « Nous avons fait de la Shoah un moyen au service du peuple juif. Nous en avons même fait une arme, qui est plus puissante que les forces armées israéliennes ».

Avraham Burg craint surtout les nuisances que les exagérations peuvent entrainer : « Nous avons fait de la Shoah un moyen au service du peuple juif. Nous en avons même fait une arme, qui est plus puissante que les forces armées israéliennes ».