dimanche, 07 juin 2009

El gobierno kosovar y el crimen organizado

El gobierno kosovar y el crimen organizado

Ex: http://labanderanegra.wordpress.com/

Ex: http://labanderanegra.wordpress.com/

Para suscitar desórdenes y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de Belgrado en Kósovo, la OTAN reclutó a delincuentes locales que formaron el «Ejército de Liberación de Kósovo» (UÇK). Estos individuos nunca abandonaron su actividad criminal. En lo consecutivo, la OTAN se avendrá, de tal manera, a esta organización mafiosa que dejará manifiesto su imposibilidad de reclutar gente honesta para servir a los intereses extranjeros. El ascenso unilateral del Kósovo ocupado al rango de Estado independiente, en 2008, ha conferido la impunidad a un gobierno dirigido por una organización criminal muy bien conocida por los servicios de policías occidentales, tal como lo demuestra un artículo de Weltwoche, publicado en 2005 y que reproducimos en nuestras columnas.

Tres de los políticos más importantes de Kosovo están profundamente involucrados en el crimen organizado, en particular, del tráfico de droga. Esto es, precisamente, lo que demuestran los documentos secretos de los Servicios de Inteligencia alemanes, de la ONU y de la Kfor (Kosovo Force), una fuerza internacional de estabilización. Estos documentos inculpan a Ramush Haradinaj, quien ocupó el cargo de Primer Ministro hasta marzo de 2005; a Hashim Thaçi, Primer Ministro desde enero de 2008 hasta la fecha y líder del Partido Democrático de Kosovo y a Xhavit Haliti, miembro de la presidencia del Parlamento. Cada uno de ellos hizo carrera en el Ejército de Liberación de Kosovo, vivieron varios años en Suiza y, hasta hoy, mantienen relaciones de negocio y personales en ese mismo país.

En el análisis de las 67 páginas del informe de los Servicios de Inteligencia alemanes del 22 de febrero de 2005, se puede leer, por ejemplo: « Gracias a actores claves (como Haliti, Thaçi y Haradinaj) existe una relación estrecha entre la política, la economía y estructuras criminales que operan a nivel internacional. Las redes criminales que la sostienen propician la inestabilidad política, porque no tienen, evidentemente, interés en que se instaure un orden estatal eficaz que podría perjudicar sus prósperos negocios. Fácil de entender por qué los principales actores del crimen organizado aspiran apuestos de primera importancia dentro del gobierno o dentro de partidos y/o mantienen muy buenas relaciones con esas esferas ». El crimen organizado se transforma, de este modo, en « un medio político propicio ». Este es el análisis que los Servicios de Inteligencia consideran « información clasificada ».

Uno de estos personajes claves, Hashim Thaçi, apodado « la Serpiente » es el presidente del Partido Democrático de Kosovo y muy conocido en Suiza. Según los Servicios de Inteligencia alemanes, Thaçi controla parte importante de las actividades criminales de Kosovo. «Se presume que Thaçi, junto a Haliti, es uno de los financiadores del asesino profesional Afrimi», presunto responsable de, al menos, once asesinatos por encargo.

Thaçi, de 36 años, vivió desde 1995 varios años en Suiza en calidad de refugiado. Gracias a una beca, hizo estudios en la Universidad de Zúrich de historia de los países del Este. En 1992 fue uno de los fundadores del UÇK y, más tarde, se convirtió en su líder. En 1999, se hizo súbitamente conocido por su participación, en calidad de jefe de la delegación de la tienda albano-kosovar en las negociaciones de paz albano-serbias de Rambouillet. Allí se dio a conocer por la comunidad internacional como hombre político.

En esta misma época, de acuerdo a los Servicios de Inteligencia alemanes, Thaçi controlaba un «servicio de seguridad», «una red criminal que operaba en todo Kósovo». « Es probable que en 2001 mantuviera contacto con la mafia checa y la albanesa. En octubre de 2003 habría estado ligado estrechamente, en el marco del tráfico de armas y droga, a un clan al que se le acusa de lavado de dinero y chantaje.

El clan de los albaneses de Kosovo

El segundo personaje clave, Ramush Hardinaj de 37 años, es, sin duda, uno de los políticos más controvertidos de Kósovo. En el informe de los Servicios de Inteligencia alemanes se le hace mención de la siguiente forma: « La estructura que rodea a Haradinaj es, fundamentalmente, un clan familiar de la ciudad de Decani que se dedica a todo tipo de actividades criminales, políticas y militares, que influyen, considerablemente, en las condiciones de seguridad de todo Kósovo. El grupo comprende alrededor de 100 miembros implicados en el tráfico de droga, armas y mercancía sometida al régimen aduanero. Además, Haradinaj controla gobiernos comunales».

En un informe secreto del 10 de mayo de 2004, la Kfor designa a este grupo como «la más poderosa organización criminal» de la región y agrega que Haradinaj a puesto su mano, también, en la distribución de la ayuda humanitaria y la ha utilizado como instrumento de poder.

Gracias a la colaboración activa de la comunidad internacional y, particularmente a la de Estados Unidos, Haradinaj ha podido abrirse camino. Llega a Suiza en 1989, hablando inglés y francés de corrido, en calidad de trabajador inmigrante. Se desempeñó como guardia en una discoteca de la estación de ski de Leysin. En febrero de 1998 vuelve a Kósovo y organiza operaciones militares del UÇK. Después de la guerra, se hará conocido por estar involucrado en enfrentamientos armados con otros clanes, hechos que inmediatamente fueron interpretados por la ONU como « actos de venganza y ajuste de cuentas ». Efectivamente, se trató de un caso de lucha de poder entre familias mafiosas, como lo muestra el ejemplo siguiente.

La Central Intelligence Unit ( CIU ), el servicio de inteligencia de la ONU describe, en su informe del 29 de diciembre de 2003, un caso en el que ven implicados diplomáticos: El 7 de julio del año 2000 Haradinaj ataca la casa de un clan de un clan rival que le hacía competencia en el tráfico de drogas. Según la CIU, Hadinaj pretendía robar 60 kilos de cocaína que esta familia escondía. Resultó herido en intercambio de balas y debió escapar.

Antes de que Haradinaj pudiera ser interrogado por los policías de Naciones Unidas, fue puesto en un helicóptero militar italiano y llevado a una base de la armada estadounidense, en una operación rápidamente organizada por dos presumibles agentes de la CIA. La policía de Naciones Unidas recibió, desde su cuartel general en Pristina, la orden de « renunciar a todas las medidas en su contra».

La razón por la que la policía se abstuvo de realizar lo pertinente al caso es que se temió que su arresto, que pudo convertirse en la imputación de un « héroe de combate por la liberación », caldeara los ánimos en una situación que ya era tensa. Después de este incidente, Haradinaj fue puesto a salvo en Estados Unidos. « Durante su estadía recibió entrenamiento y Estados Unidos le prometió ayudarlo en su carrera política, si Kosovo lograba independizarse, él sería su candidato favorito ».

De regreso en Kosovo, el protegido de USA funda un nuevo partido, la « Alianza por el futuro de Kosovo » y en diciembre de 2004 se convierte en Primer Ministro conforme al deseo de Estados Unidos. Sin embargo, no durará más de tres meses en el cargo. En marzo de 2005 renuncia y se presenta ante el Tribunal Penal Internacional de la Haya. Se le acusa por haber cometido, de manera sistemática, crímenes de limpieza étnica acompañados de torturas y violaciones en contra de serbios y gitanos. A pesar de ello, bajo la fuerte presión de Estados Unidos y contra la voluntad de la fiscal en jefe a cargo del caso, Carla del Ponte, fue liberado de la prisión preventiva y pudo dedicarse de momento a la actividad política. Su procesamiento comenzará en la Haya, probablemente, en 2007. Ninguna denuncia ha sido presentada, hasta el momento, por crimen organizado. ( Terminó siendo absuelto el 3 de abril de 2008).

El atentado de Zúrich

Xhavit Haliti, apodado «Bunny», también es uno de los personajes que juegan un rol importante en Kósovo. Según la Kfor, este miembro de la presidencia del Parlamento y vicepresidente del Partido Democrático de Kósovo « es un criminal conocido, implicado en tráfico de drogas y armas». El informe de los Servicios de Inteligencia alemanes afirma que «Haliti está involucrado tanto en el lavado de dinero, el tráfico de droga, armas y de humanos, como en asuntos de prostitución, además de pertenecer al principal círculo de la mafia. Como personaje clave en el crimen organizado, manipula, siempre, grandes sumas de dinero».

Al igual que Haradinaj y Thaçi, Haliti comenzó su carrera en Suiza. Estudió psicología en ese país, a fines de los años ochentas. En 1990 fue víctima de un atentado con motivaciones políticas. Un año más tarde, era parte de la presidencia del Movimiento Popular de Kósovo y organizaba el UÇK desde Suiza. Se cree que antes y durante la guerra abasteció de armamento a el UÇK y controló el Homeland Calling Fund. Inmigrantes albano- kosovares de Suiza y Alemania donaron, más o menos voluntariamente, 400 millones de dólares a este fondo.

La Kfor escribió: « Una vez que las donaciones disminuyeron después de la guerra, Haliti se arroja a la actividad criminal organizada a gran escala ». Según la misma fuente, Haliti no representa un caso único; « lo sorprendente es que casi todos los cabecillas del crimen organizado son comandantes o jefes de unidades especiales de la UÇK ». Respecto a Haliti, tampoco se cuenta, aún, con nada que justifique una querella penal.

Estos tres ejemplos demuestran, una vez más, que Suiza fue un centro de actividad del UÇK. Es allí donde, antes del conflicto, se recolectaron millones destinados a la compra de armas y a la propaganda y, también, donde se reclutó a los combatientes para la « lucha por la libertad de los albaneses oprimidos de Kósovo ». En el verano de 2001, el Consejo Federal decidió que los representantes de las organizaciones albano-kosovares debían descontinuar su actividad política y la recaudación de fondos. Respecto a Haliti, el Consejo Federal emitió la prohibición de su entrada en territorio suizo.

Opio para Europa

Los informes secretos de los Servicios de Inteligencia alemanes hacen suponer que, a pesar de la administración de la ONU y la Kfor, Kósovo es uno de los principales centros de convergencia del crimen en Europa. Una de las razones es que el tráfico de drogas es altamente lucrativo. Gran parte del opio que se cosecha, de manera creciente, en Afganistán llega al mercado europeo convertido en heroína desde Albania y Kósovo. Según Klaus Schmidt, jefe de la Misión de Asistencia de la Comunidad Europea (PAMECA), cada día 500 a 700 kilos de opio llegan a Albania y Kósovo para ser transformados en sus laboratorios. Diariamente, un millón de euros de dinero de la droga se intercambian en el mercado gris de la capital albanesa de Tirana. Los especialistas afirman que se trata de cártel de droga más importante formado en curso de los últimos años.

De acuerdo al informe de los Servicios de Inteligencia alemanes, incluso los desórdenes de 2004, que llevaron a Kósovo al borde de una nueva guerra civil, fueron fomentados por criminales quisieron continuar dedicándose al tráfico con toda tranquilidad. « A principios de abril de 2004 sabíamos, gracias a medios encargados de la seguridad en los Balcanes, que los disturbios de Kósovo habían sido planeados y ejecutados a petición del crimen organizado. Durante los disturbios, camiones repletos de heroína y cocaína pasaron las fronteras sin ningún control, porque la policía de la ONU y los soldados de la Kfor estaban totalmente ocupados en el control de los disturbios ». Este hecho lo confirmaron policías de la ONU en Pristina, quienes prefirieron guardar sus identidades por seguridad. La policía de la ONU se queja de que no se ha hecho nada, hasta el momento, en contra de los criminales.

La ONU y la Kfor no han resuelto el problema, ni siquiera una parte de él. La policía de la ONU carece, particularmente, de medios. « Vamos a la batalla con espadas de madera », se lamenta un policía de alto rango de la ONU. Pero, sobre todo, carece de apoyo político para actuar, de manera eficaz, contra los clanes mafiosos. Según los Servicios de Inteligencia alemanes « ni los gobiernos regionales ni el Ejecutivo están interesados en la lucha contra el crimen organizado, porque están vinculados a él ». Un jefe de policía de la ONU, encargado de la lucha contra el crimen organizado, declaró a Weltwoche que « personeros de renombre, incluyendo el ex Primer Ministro, fueron propulsores de los disturbios de marzo, que fueron organizados por una estructura criminal conocida. Numerosos servicios lo saben, sin embargo, nada se hace en contra de esta estructura ». Ésta es su explicación: « Evitan que se desaten nuevos desórdenes, que se producirían sin duda, en el caso de que se iniciara una investigación criminal en contra de Ramush Haradinaj ».

Una de las consecuencias que trae dejar las cosas tal como están es que en Europa, especialmente en Suiza, alemania e Italia, los clanes albano-kosovares constituyen un poder criminal dominante. Los Servicios de Inteligencia alemanes consideran que aquello representa «un gran peligro para Europa ». Muchas comisarías de policía de la ONU se restituyen a los servicios de la policía kosovar. El problema es que los antiguos encargados permanecen en sus puestos y son los mismo que están bajo sospecha por mantener lazos estrechos, a menudo familiares, con jefes conocidos de la mafia.

Los documentos citados descansan en el resguardo de los cajones de los tribunales.

Jürgen Roth

Traducido por Carla Francisca Carmona, extraído de Red Voltaire.

00:35 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, balkans, affaires européennes, albanie, kosovo, crime organisé, mafia, diasporas mafieuses |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

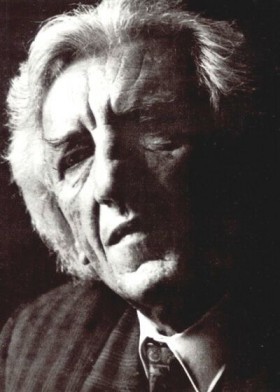

Wenn Geschichte gemacht wird

Dossier "Günter Maschke"

Günther Maschke: Das bewaffnete Wort. Aufsätze aus den Jahren 1973-1993

Wenn Geschichte gemacht wird

von Werner Olles - Ex: http://www.jungefreiheit.de/

Während das Auge der wissenschaftlichen Theorie immer noch ungebrochen nach links blickt, führt die Neue Rechte ihre Kulturkämpfe aus der Defensive und ist auch noch stolz darauf. Die Botschaft, daß aus Leid Erkenntnis und aus Bösem Gutes wachsen kann, paßt bis heute nicht zur deutschen Verdrängungsmentalität. Günter Maschke, der "einzige Renegat der 68er Generation" (Jürgen Habermas), zieht es dagegen vor, dort zu sein, wo Geschichte gemacht wird. Nicht ohne Anmaßung – aber mit einer erstaunlichen Enthaltsamkeit, was wohlfeiles Pathos und erhobene Zeigefinger betrifft – empfahl er bereits vor zehn Jahren den Konservativen, "sich zu opfern, um als Nationalrevolutionäre wieder aufzuerstehen". Daß diese ihm nicht gefolgt sind, hat auch etwas damit zu tun, daß der Mangel an nachgetragener Moral, der sich wie ein roter Faden durch sein Werk zieht, von den Angesprochenen als persönliches Desaster interpretiert wird. Nicht nur hierin liegen die Konservativen allerdings völlig falsch. Maschkes schöpferische Energie wurzelt ja gerade darin, daß er den anti-liberalen Motiven seiner kommunistischen Jugend die Treue gehalten hat.

Die zehn Aufsätze, die "Das bewaffnete Wort" versammelt, wurden zwischen 1973 und 1993 geschrieben. "Politik und Guerilla in der cubanischen Revolution" stammt aus "Kritik des Guerillero – Zur Theorie des Volkskrieges" (1973) und beschreibt die Genesis von Castros Aufstand, der eigentlich schon 1952 mit dem Militärputsch des Generals Fulgencio Batista gegen die Regierung Prio Socarrás begann. Ein Jahr später überfiel der in einem Jesuitenkloster erzogene Sohn eines Großgrundbesitzers Fidel Castro mit 150 Getreuen die Moncada-Kaserne.

Der Aufsatz über den faschistischen Décadent Drieu la Rochelle "Die schöne Geste des Untergangs" erschien 1980 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Drieu – Kollaborateur, Ästhet, Zyniker, Romancier und Essayist, gleichzeitig geängstigt und angezogen von der Energie Deutschlands – sah den Sinn des Faschismus in der Zusammenführung der "Jugend von rechts" mit der "Jugend von links". Zunächst von Hitler fasziniert – den Reichsparteitag im September 1935 beschreibt er als "artistische Emotion, berauschend und schrecklich" – treten die Differenzen zwischen Drieus Linksfaschismus und dem Nationalsozialismus, dem er seine "sterile Okkupationspolitik" und sein "Paktieren mit den alten Eliten" zum Vorwurf macht, bald immer klarer hervor. Wie Ernst Jünger, der sich während seiner Pariser Jahre im gleichen Milieu wie Drieu bewegte, wertet auch Maschke Drieus Freitod als bewußte und programmierte Annäherung an die Transzendenz.

Die tragische Geschichte Lateinamerkas untersucht Maschke am Beispiel Perus in dem Aufsatz "Das bewaffnete Wort – Mythos der Erziehung und revolutionäre Gewalt: Der ‘Leuchtende Pfad’ in Peru", 1993 erschienen in "Politische Lageanalyse. Festschrift für Hans-Joachim Arndt zum 70. Geburtstag" und ein Jahr später in der Kulturzeitschrift "Behemoth". Die weltweit wohl am härtesten und blutigsten agierende "Befreiungsbewegung", angesiedelt am äußersten häretischen Rand des Maoismus, schildert der Autor als ein Kind der in den fünfziger Jahren einsetzenden Bildungsexplosion. Ihre Kader sind in der Regel keineswegs die Ärmsten der Armen, die Indios des Hochlandes und des Amazonasgebietes, sondern in erster Linie Schüler und Studenten, Lehrer und Universitätsdozenten, Intellektuelle und Künstler. Drastisch schildert Maschke den Terror des "Sendero Luminoso" im peruanischen Bürgerkrieg mit bisher fast 40.000 Opfern. Die quasireligiösen Antriebe des Sendero putschen dessen Krieger zu unbeschreiblichen Grausamkeiten auf. Getötet werden die Feinde "durch Kreuzigungen, nach vorheriger Kastration, durch Steinigung, durch das-zu-Tode-Prügeln mit den eigenen, zuvor abgeschnittenen Armen, durch das lebend-Begrabenwerden". Führer des Sendero ist der inzwischen festgenommene Philosoph Abimail Guzmán Reynoso, um dessen Person sich ein Kult entwickelte, der in zahllosen Liedern und Gedichten den großen Führer, Lehrer und "Presidente" verherrlicht. 1980 begannen die fanatischen Banden des Sendero mit dem Versuch, "die bestehende ungerechte Ordnung in einem Ozean aus Blut zu ertränken, um sich der ‘Großen Harmonie’ zu nähern, jener ‘neuen Gesellschaft’ ohne Ausbeuter und Ausgebeutete, ohne Unterdrücker und Unterdrückte, ohne Klassen und Parteien, ohne Demokratie, ohne Waffen, ohne Kriege …" Maschke versagt dieser religiösen, mystischen und spirituellen Kraft des Sendero, der – wie es in einer seiner Losungen heißt – "um den großen subjektiven Mythos zu erreichen, die totale Hingabe an das reinigende Feuer des bewaffneten Kampfes" sucht, nicht seinen Respekt. Der Gastprofessor an der Hochschule der Kriegsmarine in La Punta versteht die Bedeutung des Mythos als Stabilisierung des Willens zum Kampf, eine Interpretation, die um so evidenter ist, wenn der Feind diesen Willen nicht mehr hat, weil ihm der Mythos längst abhanden gekommen ist.

Zwei der besten Aufsätze Günter Maschkes entstanden 1985 und 1987. "Die Verschwörung der Flakhelfer", dem Sammelband "Inferiorität als Staatsräson" entnommen, 1986 nachgedruckt in Jean Baudrillards "Die göttliche Linke" und in der Zeitschrift Criticón, ist wohl die intelligenteste Reflexion über das nationale Bewußtsein der Deutschen und ihrer politischen Eliten. Mit spitzer Feder stößt der Autor mitten hinein in ein Drama gewaltigen Ausmaßes, dessen Logik stringent ist. Weil nur das Nationalbewußtsein in der Lage ist, das Verhältnis zu den "anderen", zu den Fremden und Feinden zu klären, konnte die Geschichte der BRD nur "eine Geschichte der schiefen Ebene sein". Dieses Land ohne Souveränität war von Anfang an eine einzige ununterbrochene Veranstaltung gegen die Einheit der Nation. Nach der ersten Staatszerstörung durch den Nationalsozialismus nach 1933 folgte 1945 in Nürnberg die zweite durch den "Internationalen Gerichtshof" der Siegermächte. 1968 schließlich kapitulierten die Flakhelfer endgültig vor der "kritischen" Jugend, einer Bewegung, "die nach Autorität lechzte, einem Aufstand der Söhne gegen die Väter mithilfe der Großväter (Ernst Bloch, Herbert Marcuse), einer dem Personenkult sich weihenden Bewegung". Das folgende Wüten führte zu einem psychischen Genocid, der die Deutschen ihrer Kultur, ihrer Würde und ihres Gedächtnisses beraubte. Das liberale Syndrom, welches die Flakhelfer an die Macht brachte, "machte den Weg frei für den Marsch durch die Institutionen derer, die Fleisch von seinem Fleische waren, die im gleichen Wust normativer und moralisierender Vorstellungen aufgewachsen waren und an der gleichen Begehrlichkeit und Harmlosigkeit litten …"

"Sterbender Konservatismus und Wiedergeburt der Nation" erschien 1987 erstmals im Jahrbuch Der Pfahl. Den Verfall des konservativen Gedankens bestimmt Maschke hier an drei großen politischen Daten: der Reichsgründung, der Endphase der Weimarer Republik und dem Aufbau der Bundesrepublik. Das NS-Regime definiert er klar als "durch und durch revolutionäre und antikonservative Kraft". Den heutigen Konservativen rät der Autor, "die Programmatik der Konservativen Revolution präziser, konkreter und radikaler zu erneuern", denn – so Maschke – "zu halten, zu verteidigen, zu bewahren, gibt es hier (sonst) nichts mehr!" Abseits des von Günter Maschke ausgemachten Armageddons sind die Theorien längst funktionslos geworden, auch hier blieb nicht viel mehr als Ästhetik, Pointen und Bonmots, gepflegte Inszenierungen eines Lebensstils der Eitelkeiten und Spiele: Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Das stimmt zum Teil, aber sie könnte – folgen wir Maschke – vielleicht noch ernst werden: "Am Beginn einer Nationwerdung steht häufig der Bürgerkrieg; wenig spricht dafür, daß am Beginn ihrer Wiedergewinnung etwas anderes stehen könnte, da der größte Feind der Nation ein Teil ihrer selbst ist." Zumindest – da ist ihm uneingeschränkt zuzustimmen – "ist die Zeit für klare Feinderklärungen innerhalb dieses Volkes da!" Werner Olles

Günter Maschke: Das bewaffnete Wort. Aufsätze aus den Jahren 1973–1993, Karolinger Verlag, Wien und Leipzig 1997, 196 Seiten, geb., 42 Mark

00:34 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politologie, sciences politiques, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'homme enraciné

L’homme enraciné

L’homme enraciné est par définition celui qui tire son identité du milieu dans lequel il vit. Ce milieu peut s’entendre largement :

L’homme enraciné est par définition celui qui tire son identité du milieu dans lequel il vit. Ce milieu peut s’entendre largement :

- Il est géographique (ville ou village, région, pays ou nation).

- Il est familial (sa famille et les familles « alliés »).

- Il est social puisque l’homme se trouve associé dans des groupes plus ou moins vastes dans le cadre de sa profession, de sa pratique religieuse, de ses options politiques ou même de ses loisirs. Les entreprises, les églises, les partis politiques et les associations (quels que soient leurs objets) constituent un milieu où l’homme s’enracine.

Un homme est donc riche de son enracinement car celui-ci va offrir de nombreux avantages. Il permet entre autres :

- De subsister (famille ; entreprise).

- D’acquérir des savoirs (famille ; école ; culture locale, régionale ou nationale ; entreprise)

- D’acquérir des valeurs (famille ; école ; églises ; partis et associations politiques ; culture locale, régionale ou nationale).

Tout homme peut donc revendiquer un certain degré d’enracinement et doit en être fier car, par cette affirmation, il assume et revendique sa volonté de puiser sa réflexion et son inspiration auprès de sources nombreuses, présentes ou anciennes. L’homme enraciné est donc « instruit » par son milieu. Il a un « bagage » intellectuel.

A contrario, il faut déplorer chez ceux qui nient la notion d’enracinement (ou les notions associées [1]) le refus de reconnaître la richesse qu’ils peuvent tirer de leur milieu. Ils se définissent alors comme universels, citoyens du monde, apatrides ou encore internationalistes.

Ils s’imaginent, par aveuglement idéologique, avoir été créé ex nihilo par la philosophie des lumières, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (qu’ils n’ont de toute évidence pas lu), le tout relayé ensuite par l’idéologie républicaine et socialiste.

Pour cet homme universel, aucune racine ne doit être tolérée :

- Les cultures locales, régionales et nationales doivent être détruites afin de laisser place à une culture internationale, universelle, unique. Architecture internationale, musique internationale, langue internationale (anglais pour la plupart mais souvenons-nous de cette expérience grotesque que fut l’esperanto), littérature internationale, etc.

- Les croyances religieuses doivent suivre le même sort afin de supprimer toute différence entre les peuples mais aussi parce que les religions, en particulier les religions universalistes comme le Christianisme et l’Islam, rentrent directement en concurrence avec l’idéologie universaliste, par définition athée.

- La famille est également vue comme une dangereuse cellule de socialisation à qui l’on reproche d’être le principal vecteur de transmission de la culture. L’homme universel n’aura donc de cesse de détruire la cellule familiale. Un homme privé d’une famille structurée et forte sera plus fragile et donc plus facilement asservie.

- Idem pour l’école qui ne devra enseigner qu’une culture universelle. Une telle culture n’existant pas, le choix sera délibérément fait de réduire le savoir transmis par l’école à sa plus simple expression. Seuls en réchapperont les enfants des classes aisées qui sont – paradoxalement ? – celles qui militent le plus pour l’universalité.

- Enfin l’entreprise, en particulier l’entreprise locale, à échelle humaine, la plus respectueuse des salariés et de l’environnement, devra également disparaître. Pour l’homme universel, il faut une entreprise universelle. C’est la multinationale des uns ; l’Etat communiste des autres. Bien entendu, cette entreprise universelle annihilera tout son environnement, ce qui n’empêchera pas les universalistes de se proclamer écologistes. Ils proclameront alors qu’une « régulation » à l’échelle mondiale permettra de contrôler les entreprises mondiales. On attend déjà depuis longtemps les résultats de cette régulation.

L’homme universel se définit donc comme totalitaire, liberticide et ignorant. Sa haine pour toutes les racines est pathologique en plus d’être idéologique. L’universalisme est le vandalisme de l’esprit.

Toutefois, il faut également pointer du doigt les risques propres à l’homme enraciné, ne serait-ce que parce qu’ils sont faciles à éviter. Ces risquent consistent à croire aveuglément en la supériorité de sa culture, de sa civilisation, de ses racines sur toutes les autres. Cet aveuglement doit être combattu pour deux raisons :

- D’une part, il est impossible d’établir objectivement une hiérarchie entre les cultures puisque des systèmes de valeurs différents ne peuvent se comparer. Les uns privilégieront la technique ; les autres préféreront la spiritualité ou l’harmonie entre l’homme et la nature. Les uns accorderont beaucoup d’importance à la liberté de l’individu ; d’autres souhaiteront que l’individu s’efface presque totalement face aux objectifs de la communauté. Nier ces différences ou les hiérarchiser est le symptôme d’une pensée atrophiée par l’idéologie universaliste.

- D’autre part, cette volonté d’affirmer la « supériorité » de sa propre culture est habilement utilisée par les universalistes afin de réaliser leurs projets d’unification et de nivellement du monde. Que l’on songe par exemple à la manière dont la République Française, parangon de l’homme universel, a déclenché guerre sur guerre depuis sa création : ce fut d’abord les guerre révolutionnaires et napoléoniennes pour « universaliser » de force le reste de l’Europe ; ce fut ensuite l’édification d’un empire colonial, cette fois-ci pour apporter les principes universels au reste du monde ; de nos jours, ce sont les guerres humanitaires ou contre le terrorisme, dans le même but. Malheureusement la République française a été suivie sur cette voie par la plupart des nations occidentales, en particulier par la plus puissante d’entre elles : les Etats-Unis.

L’universalisme est d’ailleurs une maladie endémique de l’Occident. Cette maladie asservit et détruit principalement les occidentaux eux-mêmes. Mais les universalistes sont convaincus de pouvoir imposer leurs principes au reste du monde, si besoin est par la guerre, d’où une myriade de conflits dans le passé (colonisation et décolonisation) qui se prolongent dans le présent et le futur avec les guerres humanitaires. Evidemment, seul un homme enraciné peut prendre conscience que la raison principale de ces conflits réside dans la volonté d’imposer une culture universelle. Les tenants de l’universalisme, quant à eux, ne se sentent pas le moins du monde responsables de ces actions : ils ont agi pour le « bien » ; la création d’un monde meilleur et plus juste nécessite des « sacrifices » ; la préservation de la paix nécessite de faire la guerre, etc.

Notons enfin qu’il existe un autre ensemble géopolitique qui défend une vision universaliste du monde : l’Islam. Pris entre les divers universalismes occidentaux qui se succèdent [2] et l’universalisme musulman, le monde ne connaîtra jamais la paix.

A moins de rejeter l’homme universel, dans un cimetière militaire car c’est là qu’est sa place, et de redécouvrir l’enracinement.

Jan Van Hemart pour Novopress Flandre

[1] Nation, identité, région, pays, civilisation, spiritualité, etc.

[2] Chrétien puis républicain ; libéral ou communiste et enfin « droits de l’hommistes ».

Article printed from :: Novopress.info Flandre: http://flandre.novopress.info

URL to article: http://flandre.novopress.info/?p=4180

00:25 Publié dans Définitions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : définition, traditions, racines, enracinement, identité, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Paul Morand et Bucarest

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991

Paul Morand et Bucarest

Les éditions Plon viennent de rééditer la promenade littéraire de Paul Morand sur Bucarest. Notre collaborateur Hugues Rondeau, a glissé l'ouvrage dans ses poches et est parti à travers les rues de la capitale roumaine sur les traces de l'ambassadeur écrivain.

En arrivant dans la gare de Bucarest, le voyageur ne peut s'empêcher de se répéter cette entrée en matière des discours des ministres de la IIIe République que plaisante Morand : « la Roumanie, notre sœur latine ». Tout est latin en effet en cette ville où les cris résonnent de pavillons en immeubles, de boutiques en échoppes, au milieu des odeurs qu'exalte la chaleur dans les soupirs d'hommes paresseusement attablés. Vingt ans de national-communisme à la Ceaucescu, près d'un demi-siècle d'amitié tendue avec l'Union soviétique, n'ont pas entamé le caractère des Roumains. Là comme ailleurs les structures lourdes de l'histoire ont eu raison des vissicitudes du moment.

Paul Morand écrit que « Bucarest s'affermit au centre de l'amphithéâtre valaque protégé par le grand arc carpatique, courbé comme le dos d'un portefaix turc, et appuyé à sa base sur le fleuve nourricier par où était descendu un jour l'empereur Trajan, père des Roumains ». Pas une ligne n'est à changer dans cette description et s'il était quelque homme pressé qui mette en doute l'empreinte des Césars en Roumanie, il lui suffit pour se détromper d'observer les visages des habitants de Bucarest, autant de preuves que plus d'un légionnaire romain fut oublié au cœur de la Roumanie ou s'est oublié au cœur des Roumaines.

Bucarest, terre latine, en partage les défauts et d'abord celui d'un certain laisser-aller qui confine, en un parallèle de ses cousines Naples ou Tunis, à la saleté. Morand en fut dès l'abord frappé et reprend dans son texte les propos de voyageurs anglais, espions vénitiens ou négociants suédois qui voyaient au XVIIIe siècle s'entasser le fumier devant les portes. Les rues de Bucarest étaient alors de véritables radeaux sur la boue mouvante, « les véhicules y roulant lourdement, soulevant les madriers qui retombaient en s'enfonçant dans la glaise molle ».Le bitume et les trottoirs ont peu à peu, sous l'influence des Hohenzollern-Roumanie puis de la dictature communiste, pavé ce cloaque. Il n'en demeure pas moins qu'aujourdhui comme dans le Bucarest de 1935 que décrit Morand, routes et allées, impasses et cours, sont empreintes des remugles de la boue d'hier. Des époques d'une hygiène précaire, les habitants de la capitale roumaine ont conservé un redoutable fatalisme qui ruinait jusqu'aux rêves de pureté socialiste de Nicolae Ceausescu. Le voyageur ne doit pas hésiter à Bucarest pour se frayer le soir un chemin à enjamber les poubelles, vérifiant par la même que si en certaines cités, la nuit tous les chats sont gris, en Roumanie tous les rats sont noirs.

On connait l'intérêt que portait Morand aux cités radieuses, Venises de tous les sourires, on s'imagine donc que ce Bucarest des années trente a les attraits outranciers des belles du sud. Las, la ville est empreinte d'une indicible tristesse, apanage de toute éternité de la Roumanie. Morand l'explique, en reprenant un texte du prince de Ligne, par la domination turque qu'eut à subir pendant des siècles le pays. « La crainte qu'ils ont des Turcs, l'habitude d'apprendre de mauvaises nouvelles... les ont accoutumés à une tristesse invincible. Cinquante personnes qui se rassemblent dans une maison ou une autre ont l'air d'attendre le fatal cordon ». Il va sans dire que la terreur pratiquée par la mythique Securitate, bras armé du Conducator, n'a pas enclin les habitants de Bucarest à l'optimisme.

A première vue la ville manque donc d'attrait et déçoit le voyageur. Ce que résume Paul Morand en décrivant la lassitude de l'hospodar, gouverneur nommé par la Sublime Porte, qui arrivant d'Istambul, « trouve sa résidence misérable ».

Pourtant derrière ces façades lépreuses, le Bucarest de 1935 comme celui de 1990, recèle des charmes insoupçonnés. L'un des moindres n'est pas l'extraordinaire vitalité de ses intellectuels. Paul Morand s'avoue admiratif devant le talent multiforme des Roumains, véritable magie noire de l'esprit : « leur drôlerie, leur verve, leur mordant , leur rapidité , leur bon sens cynique les rendent redoutable. Il n'est pas facile de tenir sa place dans une discussion entre Roumains. » L'assertion reste aujourd'hui pertinente. Depuis la pseudo-révolution de décembre 1989, qui a brisé les cadres par trop rigides du stalinisme à la Ceausescu, Bucarest tout entière bruit des jeux de l'intellect. Les Roumains ont pendant les décennies du communisme triomphant maintenu la flamme vacillante de leurs brillantes élites (les écrivains Vasile Alecsandri, Mihail Eminescu, Mihail Sadoveanu auxquels succèderent les exilés de génie : Cioran, Ionesco, Eliade, Vintilia Horia). La terre était féconde et de nouvelles pousses ne demandaient qu'à poindre. L'arrivée au pouvoir d'Ilescu a ainsi permis à des écrivains comme Doïna Cornea ou Alexandre Paleologu de devenir de véritables autorités morales. Morand qui chantait les louanges des salons littéraires du Bucarest des années trente n'aurait pas été outre mesure surpris de la curiosité intellectuelle de toute une population qui n'hésite pas aujourd'hui à afficher dans les magasins des portraits de Mircea Eliade.

Bucarest est aussi la Mecque des hommes de presse. Dans les années trente, les journaux y faisaient flores, Morand se délectant en son hôtel de la lecture de Cuvântul, de Curentul, de Criterion ou de Viata Romana, toutes publications « à la tenue tout à fait remarquable ». La dite révolution de décembre 1989 a permis à l'histoire de faire un saut dans le temps et de restaurer au delà des années de censure politique, le pluralisme de l'écriture. Le flâneur salarié qui met ses pas dans ceux de Paul Morand peut à son tour gagner son gîte avec une moisson de titres divers, parmi lesquels il faut surtout retenir le très anti-conformiste România Mare, nationaliste et anti-sémite ou la gazette littéraire Arca qui affiche une indépendance que l'Occident se doit de jalouser.

Cette exubérance intellectuelle séduit d'autant plus le lecteur francophone qu'elle se fait à l'ombre de Corneille et de Montesquieu. On ne dira jamais assez combien les Roumains sont pétris de culture française classique et des feux des Lumières. Paul Morand voit les prémices de cette osmose entre les deux pays dans la croisade que menèrent en 1396 Mircea le Grand, voevode de Valachie, et les chevaliers francs commandés par le fils du duc de Bourgogne, Jean sans Peur, contre l'ennemi commun qu'était le Turc.

C'est alors noué dans le sang des combats et notamment dans les souffrances de la défaite de Nicopolis, une durable entente que viendra renforcer la lointaine protection qu'accorde au XVIe siècle Henri III, roi de France, à Pierre Boucle-d'Oreille, prince valaque avide de dominer l'ensemble des provinces roumaines. Quelques années plus tard, c'est un prince moldave, Jacques Basilic-Héraclide Despotas, qui entame des études de médecine à la faculté de médecine de Montpellier. Cette tradition se maintient jusqu'à nos jours et il n'est pas jusqu'au Premier ministre roumain en exercice, Petre Roman, qui n'ait été potache sur les bancs de l'université de Toulouse.

Paul Morand ne se lasse pas de ce visage de la Roumanie, terre d'épanouissement pour les élites. Pourtant il préfère consacrer les plus belles pages de son livre à d'autres minois, ceux des femmes de Bucarest. Elles l'ont dès l'abord séduit, au point qu'il a songé à donner pour sous-titre à cette balade citadine, « le portait d'une jolie femme ». Il est vrai que de temps immémoriaux les douces de Bucarest font rêver les hommes d'Orient et d'Occident. Le chroniqueur Dionisie Eclesiarcul raconte ainsi qu'un amiral ottoman exigea au cours d'une visite en Roumanie que les boyards lui amène leurs boyaresses. Devinant ses intentions, ils firent venir des prostitués, les couvrirent de bijoux et les présentèrent comme leurs femmes. Vers la fin de la soirée, l'amiral demanda à l'hospodar de lui garder la plus belle et d'envoyer les autres à ses lieutenants. Les Ottomans ne dominent plus le monde et la concupiscence des hommes n'est plus ce qu'elle était mais le voyageur ne se contraint guère pour détourner le regard vers tant de poitrines de paysannes que servent des pieds menus. Pour ceux qui douteraient de l'admiration que l'on se doit de porter à ces odalisques des Carpates, Morand cite encore une fois le prince de Ligne : « Des femmes charmantes (...) une jupe extrêmement légère, courte et serrée masque leurs charmants contours, et une gaze en manière de poche dessine et porte à merveille les deux jolies pommes du jardin de l'Amour.».

Ces lignes prennent toute leur signification si l'on sait que Morand qui aimait à dire « Je n'aime pas qu'on me mette la main dessus, que ce soit un homme ou une femme » (cité par Ginette Guitard-Auviste dans la Nouvelle Revue de Paris n°13), ne succomba que pour la main de la princesse Soutzo, ex-épouse d'un hospodar roumain. A ce grand sceptique du couple ( « Je pensais comme le disait souvent Marie Laurencin qu'un et un ne font pas deux, mais trois, et que trois ce n'est pas une bonne compagnie »), Hélène Soutzo s'offrira comme si indispensable qu'il ne saura lui survivre plus de dix-sept mois. Il est sans doute souhaitable pour tous les imitateurs de l'auteur de l'Europe galante en son périple roumain de tomber à leur tour dans les rets de fatales filles de Bucarest, (« Hélène était la seule femme que je puisse épouser : auprès d'elle je ne m'ennuie jamais »). A défaut, le voyageur des années quatre-vingt dix à qui plus d'un visage souri en autant de possibles aventures garde à son tour, une fois l'éloignement consommé, le parfum d'une ville sensuelle, avec en tête cette ritournelle de Le Cler, promeneur de 1860, et qui résume le labeur essentiel de la cité : « A Bucarest on fait l'amour, ou bien on en parle ». Cette évocation légère de l'infinie séduction des belles descendantes des tribus Thraces révèle peut-être finalement la véritable nature de l'âme roumaine. La Roumanie est une nation femelle et cela explique sans doute qu'au printemps des peuples, elle ait vécue son étrange révolution comme une Commedia dell Arte. Faux procès de vrais dictateurs, complots étranges et génocides de pacotilles prennent un tour nouveau à l'aune de la féminité analysée par Morand : « Les femmes (...) rebâtissent le monde à mesure que les hommes le détruisent. Les catastrophes, elles les banalisent en révolutions, les révolutions en fêtes foraines et, notre goût du meurtre, elles en font de l'amour (Le dernier dîner de Cazotte, Nouvelles des yeux, 1965)». Morand a donc volontairement placé le nœud gordien et l'épilogue de son livre sous le riche signe de la féminité, clé de la Roumanie car source de vie, ce qu'il résume ainsi : « La leçon que nous offre Bucarest n'est pas une leçon d'art mais une leçon de vie (...). Capitale d'une terre tragique où souvent tout finit dans le comique, Bucarest s'est laissé aller aux événements sans cette raideur, partant sans cette fragilité que donne la colère. Voilà pourquoi à travers la courbe sinueuse d'une destinée picaresque, Bucarest est resté gai ». Il est rarement en littérature d'observation que l'histoire aura rendu plus juste puisque aujourd'hui sur les ruines d'une bibliothèque détruite par les combats de l'hiver 1989 se pressent, dans les chaleurs de l'été, des jeunes filles en fleur, minaudant.

La Roumanie est ainsi une nation phénix, toujours prête à renaître de ses cendres et il suffirait que le gouvernement d'Iliescu suive dans la tombe la dictature du génie des Carpates pour que revive le Bucarest des années trente qu'a connu Morand. Ce serait là encore la démonstration du phénomène de glaciation qu'a fait subir le communisme aux peuples de l'Est, préservant par delà les miasmes de l'idéologie, leur véritable identité et peut-être également de façon plus malicieuse la preuve du génie littéraire de Paul Morand. En attendant cet hypothétique salut, Bucarest reste l'indispensable et unique (faute de guide officiel) Baedeker de la capitale roumaine. Morand a écrit dans Le Voyageur et l'amour : « l'amour est aussi un voyage », on serait tenté à la lecture de son livre de proclamer que l'inverse est aussi vrai, le voyage est un amour, Monsieur Morand, puisque vous nous faites tant aimer Bucarest.

Hugues Rondeau

Bucarest, Paul Morand, Plon, 293 pages, 100 francs.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, roumanie, france, paul morand, europe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 06 juin 2009

Elecciones, pero ?para cuàl Europa?

Elecciones, pero ¿para cuál Europa?

Ex: http://labanderaegra.wordpress.com/

Cuando el enemigo concentra sus fuerzas pierde territorio

V.N.Giap

¿La de los banqueros y de la expatriación del sistema productivo? ¿La minimalista reducida a “mercado+moneda” y nada más? ¿La de las elites que han derrumbado el Estado social y ahora sueñan con los Estados Unidos Occidentales? ¿O la de los partidos mediáticos cobijados en las tinieblas del “gran mercado transatlántico”?

¿La de los banqueros y de la expatriación del sistema productivo? ¿La minimalista reducida a “mercado+moneda” y nada más? ¿La de las elites que han derrumbado el Estado social y ahora sueñan con los Estados Unidos Occidentales? ¿O la de los partidos mediáticos cobijados en las tinieblas del “gran mercado transatlántico”?

En la víspera de las elecciones europeas, los electores no están mostrando interés en un Parlamento de funciones limitadas y confundidas. Dominado por una “comisión” que funge de gobierno autocrático, cuyos inamovibles representantes son designados por los gobiernos. Ningún elector jamás ha elegido a Solana o Barroso, pero es real el riesgo de que sus cargos se conviertan de vitalicios a hereditarios.

Asimismo, el desinterés es reforzado por la tragicómica vicisitud de la Constitución europea, dos veces reprobada en las urnas por los electores, pero el resultado ha sido olímpicamente ignorado. Será aprobada por los diputados nacionales, con triquiñuelas y maniobras muy al oscurito.

La única cosa clara en la Unión Europea (UE), ocupada con las heladas ráfagas de una caída del 5% de la producción, es la indiscutible y total autoridad del Banco Central Europeo: se impone a los parlamentos nacionales, al de Estrasburgo y a todos los electorados. Éste es el verdadero gobierno del bloque europeo, que ha sido reducido a la esencia demacrada de la utopía ultraliberal: mercado y moneda. Nada más.

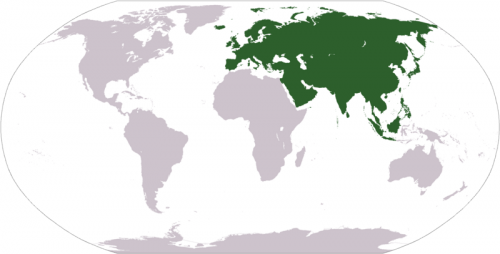

No tiene una política social, mucho menos una línea internacional coherente porque carece de una visión geopolítica nítida. Sin una defensa autónoma propia, porque eligió la sumisión a los Estados Unidos, cuando reforzó la camisa de fuerza de la OTAN, tras la implosión de la Unión Soviética y la desaparición del Pacto de Varsovia.

La integración europea, desde que pasó de las manos de pocos estadistas de espesor que la fundaron a la de los tecnócratas de las finanzas, se ha reducido a mera aplicación de “5 macrodogmas liberales”, dando un atrevido salto acrobático de 6 a 27 Países. Grandes cantidades, estadísticas, PIB, triunfalismos inmotivados y cero visión estratégica. Justo en el momento en que está decayendo el unipolarismo y, con él, la supremacía “occidental”.

El furor globalista ha impuesto a las economías del Este europeo, integralmente estatalizadas, el pasaje a tapas forzadas a la deregulation, denacionalización, privatización a favor de las multinacionales europeas y norteamericanas. Un electroshock doctrinario del monopolismo estatal al privado, sin preservativos amortiguadores.

Hoy, el área del este es un conejillo de Indias para la reingeniería darwinista del FMI, que se dispone a mandarla en bancarrota irreversible, con el mismo modus operandi que hundió a Brasil, los pequeños y medianos dragones, etc. Ayer el fulmíneo y veleidoso “agrandamiento” hacia el este había merecido los aplausos exaltados de los halcones de Washington.

Envalentonados, brindaban a la “nueva Europa” con el plomo en las alas, rellenada de vasallos con agudas fobias antirusas y deseosos de capitalizar su vocación de “caballos de Troya”. De esta forma, el utopismo de las elites, de la BCE y de Bruselas ha engendrado una entidad sin forma, un meta-Estado con un proceso decisorio contradictorio y paralizante, sobre todo en esta fase de deglobalización tra los cracks de la borrachera ultraliberal.

Europa no cuenta con materias primas y ni siquiera energía. Para el petróleo depende de los Países árabes y para el gas de Rusia; sin embargo, promueve una política exterior antiárabe y agresivamente antirusa. La dependencia energética es un hecho del bloque europeo, así como la necesidad de la cooperación con los rusos para los abastecimientos de gas. ¿Cómo se explica, entonces, la veleidad de incorporar a Ucrania y Georgia en la OTAN? ¿Cómo se justifican las provocativas maniobras de la OTAN en curso en el Cáucaso?

Es una contradicción esquizofrénica entre objetivos e instrumentos para obtenerlos, entre proyección geopolítica e iniciativa militar que –ay de nosotros- no es soberana ni autónoma. La UE es rehén de las fobias antirusas no sólo de polacos y checos, sino también de las microrepúblicas del Báltico. Además, la versión atrevida del atlantismo no ha variado desde la época de los Bush.

Es como si nada hubiera pasado. No han asimilado que el jaque de Estados Unidos en Irak ha conllevado la pérdida definitiva del feudo sudamericano. ¿Qué perderá la UE con la tambaleante aventura atlantista en Afganistán? Con buena probabilidad, el regreso a la cuestión social al centro del debate público y la reactivación de la lucha de clase.

La “Comisión” de Bruselas es inestable y no logra conjugar los intereses concretos de Europa con los de un tambaleante hegemonismo absoluto que Estados Unidos intentan resucitar con la OTAN. Los Estados Unidos Occidentales o “grande mercado transatlántico” son una quimera de pesadilla.

Hay un conflicto de intereses entre el bloque europeo y el anglosajón, reforzado por un anacronista proceso decisorio basado en la rotación semestral. Baste pensar que el actual maniobrero de la UE –el checo Vaclav Klaus- está convencido que el crack financiero se ha generado por demasiadas limitaciones impuestas por los Estados (sic) y por el excesivo interventismo público (sic-sic). Y es un ferviente partidario de la instalación de armamento estratégico de Estados Unidos en la República Checa.

Europa está en un estado de confusión, se complace de las amputaciones realizadas por las elites a su peculiar estado-social, deindustralización acelerada y expatriación del sistema productivo. Las subvenciones estatales al banco y a la bolsa de valores responsable del desastre es la última arrogante respuesta de los “banqueros centrales”.

Atrincherados tras la muralla ideológica de su “autonomía”, ejercen el poder de disponer a su gusto de los erarios y de los recursos de las naciones. Así como la “Comisión”, no han sido elegidos por nadie y se atribuyen el derecho de imponer unilateralmente las terapias para curar las enfermedades que ellos mismos crearon.

Pero curiosamente los Países mejor equipados para enfrentar la inevitable deglobalización son aquellos en los que la “autonomía” de los bancos centrales y de las finanzas no es un dogma. Entre todos, valga el ejemplo de China.

Tito Pulsinelli

Traducido por Clara Ferri, extraído de Rebelión.

00:50 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : affaires européennes, europe, élections européennes, union européenne, parlement européen |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

"Deutschland wurde nie richtig souverän"

„Deutschland wurde nie richtig souverän“

Staatsrechtler Karl Albrecht Schachtschneider über die internationale Stellung der Bundesrepublik und warum die Parteien und der „Kampf gegen rechts“ gegen das Grundgesetz verstoßen

Ex: http://www.zurzeit.at

Das Grundgesetz ist ein Provisorium, das nun schon seit 60 Jahren besteht. Wie lebt es sich damit?

Karl Albrecht Schachtschneider: Mit dem Grundgesetz würde es sich gut leben lassen, und ich halte es für eine gute Verfassung. Am Anfang waren die Grundprinzipien des Rechts – also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Demokratie – gut verwirklicht. Aber seit den späten 60er Jahren stimmt unsere Verfassungswirklichkeit zunehmend weniger mit dem Grundgesetz überein, ja man kann sagen, daß das Grundgesetz gegenwärtig eigentlich bedeutungslos geworden ist.

Und was ist der Grund dafür?

Schachtschneider: Der Grund ist natürlich die Integration in die Europäische Union. Denn ein erklärtes Ziel der ganzen europäischen Integration war ja immer die Einbindung Deutschlands, weil die Mächtigen dieser Welt nie bereit waren, Deutschland eigenständig werden zu lassen.

Wirklich souverän ist Deutschland nie geworden, trotz des Deutschlandvertrages 1955 und auch nicht durch den 2+4-Vertrag 1990. Das zeigt sich schon daran, daß Deutschland sich nicht eigenständig militärisch entfalten kann, also z. B. gar nicht in der Lage wäre, sich zu verteidigen, es kann sich nicht so bewaffnen, wie gegebenenfalls Angreifer bewaffnet wären, und ein solches Land ist nicht wirklich eigenständig souverän. Aber die Europäische Integration diente ganz entschieden auch der Einbindung Deutschlands, weil man auch ohne Deutschland schlecht Europa beherrschen kann und ohne Europa schlecht Eurasien und ohne Eurasien schlecht die Welt.

Ohne die Zustimmung der Westmächte gäbe es das Grundgesetz nicht und damit keine Bundesrepublik wie wir sie heute kennen. Ist die Bundesrepublik, provokant formuliert, so ein Projekt der Sieger des Zweiten Weltkrieges?

Schachtschneider: Das ist sie zumindest auch. Aber man darf auch nicht übersehen, daß sehr viele kulturelle Elemente Deutschlands da eingeflossen sind. Der Text wäre höchstwahrscheinlich nicht viel anders gewesen, wenn die Alliierten keinen Einfluß genommen hätten. Die hatten die Besatzungsmacht und die Hoheit, aber die deutschen Parlamentarier, also der Parlamentarische Rat, haben großen Einfluß gehabt und den Alliierten viel abgerungen, insbesondere Carlo Schmid, der wesentliche Aspekte formuliert hat. Daher würde ich sagen, daß nach dem Zusammenbruch des Deutschen Reichs das Grundgesetz eine Fortsetzung der nie in Kraft getretenen Verfassung von 1849 und auch der Weimarer Reichsverfassung ist und in der Kontinuität deutscher Verfassungsgeschichte steht und keine oktroyierte Verfassung ist. Wenn man z. B. die Definition der Freiheit nimmt, dann wird sie mit dem Sittengesetz definiert uns ist nun mal reiner Kantianismus und sehr deutsch. Und der Föderalismus ist amerikanisch, aber auch deutsch und auch österreichisch.

In der Charta der Vereinigten Nationen gibt es noch immer die Feindstaatenklausel. Ist Deutschland eigentlich ein Mitglied zweiter Klasse der internationalen Gemeinschaft?

Schachtschneider: Ja, allemal! Solange die Feindstaatenklausel in der Charta der Vereinten Nationen steht, ist Deutschland kein voll akzeptiertes Mitglied.

Und was sind die Folgen?

Schachtschneider: Die Folgen sind sicherlich die schon angedeutete Politik, daß man eben darauf achtet, daß Deutschland militärisch nicht eigenständig ist, weil Deutschland als Problem empfunden wird. Ich denke, daß im Ernstfall auf Deutschland, falls es die Einbindung in die europäische Integration aufkündigen würde, ein ganz erheblicher Druck, auch von den Vereinigten Staaten ausgeübt werden würde. Und sollte Deutschland bei dieser Politik bleiben, dann bestünde die Gefahr militärischer Maßnahmen. Also ist Deutschland zu dieser Politik gezwungen und kann nicht Mitglied des Sicherheitsrates mit vollem Stimmrecht sein und vieles andere mehr.

Aber dafür darf Deutschland zahlen.

Schachtschneider: Zahlen darf man immer! Das ist ganz klar. Deutschland muß sich immer das Wohlwollen erkaufen und leider ist die deutsche Öffentlichkeit da auch wenig informiert und auch nicht so wirklich interessiert. Das ist durch einen erheblichen Wohlstand ermöglicht worden und ich höre und hörte immer wieder den Satz: „Wenn es uns doch gut geht, wen interessieren die politischen Ereignisse“.

In Österreich wird immer kritisiert, daß die Demokratie von einem Parteienstaat überdeckt und geschwächt wird. Trifft dieser Befund auch auf die Bundesrepublik zu?

Schachtschneider: Uneingeschränkt! Also ich halte den Parteienstaat, so wie wir ihn haben, für eine Fehlentwicklung der Demokratie und eine Verfallserscheinung der Republik im alten aristotelischen Sinne. Wären die Parteien anders strukturiert, nämlich freiheitlich, dann wäre das in Ordnung. Es wird immer Parteien geben, sie aber zu einem Strukturelement des politischen Systems zu machen, wie es von der Gesetzgebung mit Förderung durch das Bundesverfassungsgericht geschehen ist, widerspricht dem Grundgesetz, wonach die Parteien bei der Willensbildung mitwirken. Das Problem ist, daß die Parteien innerlich nicht offen, sondern festgefügt sind. Offene Mitgliedschaften und innere Demokratie sind nicht durchgesetzt worden, und statt dessen wurden – auch vom Bundesverfassungsgericht – Führung, Geschlossenheit und Gefolgschaft zu Strukturprinzipien der Parteien erklärt.

Und damit wären eigentlich die Parteien grundgesetzwidrig …

Schachtschneider: Ich halte es für grundgesetzwidrig. Denn im Grundgesetz steht, die innere Ordnung der Parteien muß demokratischen Grundsätzen entsprechen. Das tun sie aber nicht, denn demokratische Grundsätze bedeuten nicht nur, daß die Funktionäre gewählt werden, sondern zur Demokratie gehört auch, daß demokratische Grundsätze gelebt werden, etwa das Recht der freien Rede. Dieses Recht der freien Rede hat man aber nicht in der Partei, und es gibt auch keinen Rechtsschutz. Die Parteigerichtsbarkeit geht in Deutschland über drei Instanzen und erst danach können Sie mit sehr geringen Rechtsschutzmaßstäben zu ordentlichen Gerichten gehen. Also haben sie praktisch keinen Rechtsschutz in den Parteien den wichtigsten politischen Institutionen.

Im politischen Leben der Bundesrepublik spielt der sogenannte „Kampf gegen Rechts“ eine große Rolle. Inwieweit ist dieser eigentlich mit dem Grundgesetz vereinbar?

Schachtschneider: Überhaupt nicht! Es ist unfaßbar, daß sich das in dieser Formulierung etablieren konnte. Daß extremistische Parteien, wenn sie die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland oder die öffentliche Ordnung gefährden, zurückgedrängt werden, steht im Grundgesetz und dafür gibt es ein Verfahren. Aber wie schwer sich das Bundesverfassungsgericht bei Verbotsverfahren tut, zeigte sich bei der NPD. Aus guten Gründen hat das Bundesverfassungsgericht den Verbotsantrag abgelehnt, weil Äußerungen nicht der NPD, sondern dem Verfassungsschutz zugeordnet werden mußten. Und auch die Medien spielen eine unheilvolle Rolle: Anstatt die freie Rede und das freie Wort zu pflegen, gibt es wieder diesen für Deutschland typischen Moralismus – und Moralismus ist genau das Gegenteil von Moral. Also das ist Robespierrescher Tugendterror, natürlich sind die Terrormaßnahmen nicht ganz so schlimm, aber man wird öffentlich ruiniert, und der Druck ist ganz enorm. Ich erfahre es ja selbst, daß einem vorgeschrieben wird, wo man reden darf und wo nicht. Aber ich nehme darauf keine Rücksicht, denn ich habe einfach die innere Einstellung, mir nicht von irgendwelchen Zeitungen vorschreiben zu lassen, mit wem ich reden darf.

Das Gespräch führte Bernhard Tomaschitz.

00:35 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, allemagne, république fédérale, souveraineté, politique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

De nieuwe Branding is uit!

00:30 Publié dans Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : flandre, belgique, mouvement flamand, revue, mouvement de jeunesse, mouvement étudiant, vie universitaire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'animal est-il une personne?

L’animal est-il une personne ?

L’animal est-il une personne ?

Longtemps nous avons considéré les animaux comme ceux que la nature avait privés des qualités que nous, les humains, possédons : l’aptitude à raisonner, apprendre, communiquer, s’adapter, décoder, transmettre, enseigner, progresser… Les travaux scientifiques ont pulvérisé cette idée reçue, et depuis la dernière décennie, ils nous surprennent encore plus. Qui sont vraiment les animaux ? On les savait joueurs, blagueurs, rieurs, féroces parfois ; on les découvre tricheurs, menteurs, trompeurs, mais aussi aimants, mélancoliques ou encore émotifs, stratèges, sensibles aux intentions d’autrui, capables de respecter une morale ou d’élaborer une culture. La très grande ingéniosité des tests et l’extraordinaire diversité des observations scientifiques (éthologie, génétique, psychologie, zoologie, primatologie, neurosciences) nous révèlent les facettes de l’intelligence et de l’identité animales, et prouvent l’absurdité qu’il y a à réduire les compétences de la bête à la seule force de son instinct. Car en dépit des caractéristiques qui fondent l’homogénéité de son espèce, chaque animal est un individu à part entière, un être social unique, complexe, et par là même un sujet de droit. Des singes aux léopards, des éléphants aux antilopes, des baleines aux dauphins, l’auteur nous propose une approche de l’altérité qui apporte beaucoup au débat sur l’exploitation et la manipulation animales. Un plaidoyer fort documenté en faveur de la personne animale.

Yves Christen, biologiste, spécialiste de la maladie d’Alzheimer, a mené des recherches en immunogénétique dans le laboratoire de Jean Dausset à l’hôpital Saint-Louis et en immunologie à l’institut Pasteur, avant de se spécialiser dans le domaine des neurosciences. Il a notamment publié Les Énigmes du cerveau (Bordas, 1989), Les Années Faust ou la Science face au vieillissement (Sand, 1991) et Le Peuple léopard. Tugwaan et les siens (Michalon, 2000).

Disponible sur Amazon

Article printed from :: Novopress Québec: http://qc.novopress.info

URL to article: http://qc.novopress.info/?p=5104

00:20 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : animal, animalité, personne, personnalité, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

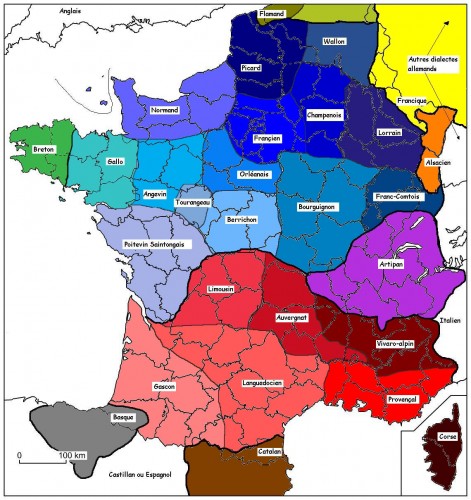

Les principes du régionalisme et de l'ethnisme dans le cadre français

SYNERGIES EUROPÉENNES -

Mai 1988Les principes du régionalisme et de l'ethnisme dans le cadre français

par Thierry Mudry

Avant d'entamer une réflexion en profondeur sur l'Europe des régions et des ethnies, il convient d'abord de définir un certain nombre de mots-clés qui nous guideront dans notre démarche: décentralisation, autonomie, régionalisme, ethnisme.

On m'excusera si, en tant que Français, je fais référence au modèle français et aux interprétations françaises de ces mots.

La France, modèle de l'Etat centralisé

La France a été, avant tous les autres Etats d'Europe occidentale, le modèle même de l'Etat centralisé (a-vant l'Espagne qui conserva longtemps ses "fueros", ses libertés locales; avant l'Angleterre, avant l'Allemagne et l'Italie divisées). Elle demeure encore aujourd'hui l'Etat centralisé par excellence (malgré les timides réformes opérées en 1982 par le gouver-nement de gauche) alors même que ses voisins ont choisi une large décentralisation, voire une constitu-tion fédérale. Rien d'étonnant donc à ce que l'opposition à la centralisation y ait acquis une vigueur plus grande que partout ailleurs et que les idées de décentralisation ou d'autonomie des régions et des ethnies y aient été développées avec une précision sans dou-te inégalée. A ce facteur historique (l'antériorité de la centralisation française), il faut ajouter un autre fac-teur (culturel celui-ci) qui explique également le développement en France de ces idées: il s'agit de l'extrême variété ethnique et régionale de la France qui tend cependant à s'estomper voire à disparaître sous les effets conjugués de la centralisation et de la "modernité".

La Révolution: décentralisation et uniformisation

Contrairement à ce que donne à croire l'expression "cen-tralisme jacobin", employée en France la plu-part du temps bien à tort, le centralisme français ne date pas de la Révolution: il lui est bien antérieur et le jacobinisme, en réaction à l'absolutisme monar-chi-que, s'est révélé décentralisateur (mais aussi, sous l'effet des Lumières et de la Raison, uniformi-sa-teur: les privilèges territoriaux ont été abolis en même temps que les privilèges nobiliaires dans la fa-meuse nuit du 4 août 1789; les provinces ont été ensuite divisées en départements d'importance à peu près égale et arbitrairement délimités). Certes, le cen--tralisme politique est inhérent à la conception ja-cobine de la Nation mais le jacobinisme a été dé-cen-tralisateur au plan administratif (la Révolution a ins-tauré l'élection des administrateurs locaux et l'élec-tion des représentants du pouvoir central auprès des administrateurs locaux; elle a ôté tout pouvoir de tu-telle sur les administrateurs communaux). La Révo-lu-tion a également tenu compte, dans un premier temps, des langues minoritaires. Le Breton Jorj Gwegen écrit: "Le début de la Révolution française ne s'annonça pas sous un mauvais jour. La "Consti-tution" et les lois votées par "l'Assemblée Consti-tuante" furent traduites en breton ainsi que d'autres textes importants. L'Almanach du Père Gérard, pu-blié par Collot d'Herbois pour commenter la Consti-tution aux campagnards, fut également traduit en bre-ton. On doit aussi nombre de textes bretons aux "Amis de la Constitution" (Cf. La langue bretonne face à ses oppresseurs, éd. Nature et Bretagne, Quim-per, 1975, p.32). Une telle considération pour les langues minoritaires marqua même un progrès par rapport à l'Ancien Régime. Mais cela ne dura pas longtemps: "En 1794, Barrère déclara, au nom du "Comité de Salut Public" que le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton; l'émigration et la hai-ne de la République parlent allemand; la contre-révo-lution parle italien et le fanatisme parle basque; et il finit par proclamer que chez un peuple libre, la lan-gue doit être une et la même pour tous" (Ibid., p.33).

La Révolution a aussi engendré le fédéralisme

Les néo-régionalistes Robert Lafont (in: La Révo-lution régionaliste, Gallimard, Paris, 1967, p.28) et Morvan-Lebesque (in: Comment peut-on être bre-ton?, Seuil, Paris, 1970) et, avant eux, le natio-na-lis-te Maurice Barrès, avaient constaté cet aspect décen-tra-lisateur de la Révolution française. Pour Barrès, la Révolution de 89 à 93 fut fédéraliste et ne devint centralisatrice que "pour faire face à des nécessités mo-mentanées en Vendée et sur le Rhin" (in: Assai-nis-sement et fédéralisme, extrait cité par Zeev Stern-hell dans Maurice Barrès et le nationalisme français, Presses de la Fondation nationale des Sciences Po-li-ti-ques, Paris, 1972, p.325). Barrès note que "la Ré-vo-lution française a été dans son principe une réac-tion contre la centralisation monarchique, un effort pour dégager des éléments vivants qui voulaient con-courir aux destinées du pays et que l'absolutisme royal systématique accablait ou asservissait" (in: Scè-nes et doctrines du nationalisme, Félix Juven, Pa-ris, 1902, p.487; réédition: Editions du Trident, Pa-ris, 1987).

La décentralisation révolutionnaire faillit déboucher sur l'éclatement de la France puisqu'elle provoqua en 1793 le "mouvement fédéraliste", c'est-à-dire la sé-cession de nombreux départements et de villes (Lyon et Marseille, par exemple) dont les adminis-tra-teurs, d'opinion modérée, avaient pris fait et cau-se pour les Girondins, renversés à Paris par les Mon-tagnards. Elle provoqua également en 1794 la ré-volte larvée des départements dominés par les élé-ments ultra-révolutionnaires qui refusaient la norma-li-sation du régime et reprochaient au "Comité de Sa-lut Public" l'exécution de l'extrémiste Hébert, rédac-teur du Père Duchêne et l'un des animateurs du "Club des Cordeliers" et la mise au pas de la Com-mune de Paris.

"Ultracistes", libéraux décentralisateurs, socialistes et nationalistes luttent contre le centralisme

Finalement, la Révolution, à partir de 1794/95, et surtout l'Empire qui lui succéda, restaurèrent le cen-tralisme, qui se trouva considérablement renforcé par rapport à l'Ancien Régime, du fait de l'uniformisation administrative et juridique de la France. Tout au long du XIXème siècle, certaines familles de pen-sée vont mener "le bon combat" contre le centralisme assimilé, à juste titre, au despotisme. Ce fut le cas notamment:

- des "ultracistes", sous la Restauration, qui récla-maient le rétablissement des provinces et de leurs pri-vilèges (la Restauration avait maintenu en place les structures administratives du Premier Empire), puis de leurs héritiers légitimistes;

- des libéraux décentralisateurs (depuis Tocqueville, auteur de La démocratie en Amérique et de L'An-cien Régime et la Révolution, jusqu'à l'Ecole de Nancy qui s'opposait au despotisme centralisateur du Second Empire, Frédéric Le Play, Taine et Re-nan) -c'est ce courant libéral qui rétablit sous la Monarchie de Juillet l'élection des administrateurs lo-caux;

- des socialistes (depuis Proudhon, partisan d'un fé-dé-ralisme communal et ethnique associé à un fé-dé-ra-lis-me économique, le socialisme libertaire, jus-qu'aux Communards);

- des nationalistes comme Maurice Barrès ou Char-les Maurras.

Les idées de décentralisation et d'autonomie (= fé-dé-ralisme) connurent une fortune particulière dans le mouvement occitan né au siècle dernier du Félibrige (courant littéraire de langue d'oc). C'est d'ailleurs dans le mouvement occitan qu'apparurent pour la pre-mière fois en France les termes de "régiona-lis-me" et d'"ethnisme".

L'exemple de l'Occitanie

En Occitanie, dans la seconde moitié du siècle der-nier, on distinguait un Félibrige de droite, le "Féli-bri-ge blanc" et un Félibrige de gauche, le "Félibrige rouge". Le Félibrige blanc, provençal, que dirigeait Roumanille, était royaliste (légitimiste), catholique, dé-centralisateur sur le modèle provincial —Frédéric Mistral, futur Prix Nobel, y appartenait. Le Félibrige rouge, languedocien, constitué autour de l'almanach de la "Lauseto" était dirigé par Xavier de Ricard et Auguste Fourès. Les félibriges rouges étaient répu-blicains et patriotes, albigéistes anticléricaux et fédé-ra-listes: ils tenaient pour un fédéralisme d'inspiration proudhonienne (Louis-Xavier de Ricard écrivit en 1877 Le Fédéralisme, premier volet d'un tryptique qui aurait dû compter un volume sur le "panla-ti-nis-me" et un autre sur les rapports entre le socialisme et le fédéralisme).

Cette opposition entre droite et gauche dans le Féli-brige recoupe aujourd'hui l'opposition entre le Féli-brige provençal dans la lignée de Roumanille et de Mistral et l'"occitanisme" qui tend à la constitution d'une langue occitane (à partir du languedocien occi-dental), langue qui deviendrait commune à toute l'Oc--citanie, et dont Prosper Estieu et Antonin Per-bosc, puis Louis Alibert, ont été les chefs de file (cf. Robert Lafont, La revendication occitane, Flamma-rion, Paris, 1974). Ainsi se dessine, et se dessinait dé-jà au siècle dernier, l'opposition entre un pro-vin-cialisme décentralisateur, fidèle aux provinces d'An-cien Régime, et un ethnisme en voie d'émergence.

En 1892, avec l'appui de Frédéric Mistral, les jeunes fé-libres Frédéric Amouretti et Charles Maurras lan-çaient un manifeste fédéraliste qui évoquait la pensée de la "Lauseto" (ce manifeste contenait un hommage à Auguste Fourès) et prétendait réconcilier autour de quelques principes d'action culturelle et politique le Félibrige de gauche et celui de droite (cette pré-ten-tion ne survivra pas à l'Affaire Dreyfus). Les con-cep-tions d'Amouretti et de Maurras rejoignaient a-lors celles du Lorrain Maurice Barrès qui, en 1894/ 95, animait l'équipe du journal La Cocarde (auquel col-laboraient les deux félibres et que Maurras ap-pel-lera plus tard, "le laboratoire du nationalisme" français). Barrès était nationaliste français et, en même temps, fédéraliste (quoi de plus normal puisque pour Barrès "la nationalité française est faite des natio-na-lités provinciales"?). Il prônait, dans le cadre de la Na-tion française, un fédéralisme régional et écono-mi-que —il envisageait la transformation des salariés en associés et de la propriété privée des moyens de pro-duction en propriété syndicale dans le domaine in-dustriel et en propriété communale dans le domai-ne agricole— qui s'appuierait sur les "affinités entre gens nés de la même terre et des mêmes morts". Ses références historiques étaient entre autres: la Révo-lu-tion, Proudhon et la Commune de Paris.

En 1901, le félibre Charles-Brun créa la "Fédération régionaliste française" qui prit la suite de la "Ligue de décentralisation" fondée en 1895 et diffusa l'idée régionaliste à travers la France.

L'Occitanisme et Vichy, la Résistance, la mouvance communiste et la Guerre d'Algérie

Le vieux régionalisme, qui s'identifiait au provin-cia-lisme et, en Occitanie, au mouvement félibréen, trou-va son aboutissement dans les réformes du ré-gime de Vichy (enseignement du breton et de l'occi-tan dans les écoles primaires, institution du préfet de ré-gion). Mais un "néo-régionalisme" apparut à l'"Ins-titut d'Etudes Occitanes", né de la Résistance, dès 1950; il reposait sur le rejet du félibrisme con-si-dé-ré comme "passéiste". Dans les années 50, le "néo-régionalisme" hésitait entre, d'un côté, le cul-tu-ralisme exclusif et le centralisme des Occitans pro-ches du Parti Communiste Français, dont l'Union So-viétique était le modèle et pour lesquels il n'y avait "de problème occitan que culturel" (Ibid.) et, de l'autre, le capitalisme régional (le "dévelop-pe-ment régional") prôné par des éléments apolitiques.

La grève des mineurs de Décazeville (hiver 1961/62) provoqua un sursaut de la conscience occitane. En 1962 se créa à Narbonne le "Comité occitan d'étu-des et d'action" (COEA). Le COEA était régionaliste - la région constituait dans l'esprit des animateurs du COEA une "unité organique naturelle"; ils rejettaient ainsi le pseudo-régionalisme technocratique. Le COEA divisait l'Occitanie en une région Méditer-ranée, une région Aquitaine et une région-program-me d'action spéciale englobant l'Auvergne et le Li-mou-sin, zones déshéritées. Il proposait un pouvoir régional, "reconstruction de la démocratie à la base" et l'idée de propriété régionale conçue dans un esprit socialiste en même temps que dans une perspective décolonisatrice (après la guerre d'Algérie dans la-quelle des militants occitans s'étaient engagés aux cô-tés du FLN comme "porteurs de valise", la notion de "colonialisme intérieur" fit en effet son apparition dans les milieux néo-régionalistes). Enfin, le COEA se déclarait partisan d'une Europe des régions.

La fin du mouvement occitan

Le COEA s'intégra en 1964 dans la "Convention des Institutions républicaines", matrice du futur Par-ti Socialiste français puis se rapprocha du Parti So-cialiste Unifié, à l'extrême-gauche de l'échiquier po-li-tique français. Son programme était alors très pro-che de celui de l'"Union Démocratique Bretonne", autre pôle en France du néo-régionalisme. Le COEA donna au gauchisme occitan ("Lutte occitane", "Vo-lem Viure al Païs") ses principales idées. Le gau-chis--me occitan très puissant dans l'immédiat après-68 commença à péricliter dans les années 74/75 a-vant de disparaître presque totalement au début des an-nées 80 (la "revendication occitane" appartient dé-sor-mais au passé - dernier témoin de ce passé de lut-tes: l'IEO, l'"Institut d'Etudes Occitanes", basé à Tou-louse, qui poursuit son action culturelle en fa-veur de l'Occitanie, d'une curieuse manière il faut l'a-vouer puisque l'IEO prétend intégrer dans l'"oc-ci-tanité" la culture des immigrés!).

Tandis que s'affirmait en Occitanie le néo-ré-gio-na-lisme de l'IEO et du COEA, François Fontan jetait les bases théoriques d'un micro-nationalisme occi-tan. Fontan fonda nominalement en 1959 le Parti Na-tio-naliste occitan et fit paraître en 1961 un livre in-titulé Ethnisme.Vers un nationalisme humaniste. Les idées de Fontan trouvèrent un écho dans les li-vres du fédéraliste européen Guy Héraud (notam-ment dans L'Europe des ethnies et Qu'est-ce que l'ethnisme?).

Définir les mots-clefs: décentralisation, autonomie, régionalisme et ethnisme

Après avoir évoqué rapidement la genèse en France, particulièrement dans le mouvement occitan, des i-dées de décentralisation et d'autonomie des régions et des ethnies, essayons maintenant de donner une définition précise de ces mots-clés.

Il faut distinguer "décentralisation" et "autonomie", "régionalisme" et "ethnisme".

La décentralisation s'opère dans le cadre d'un Etat unitaire: le pouvoir central y octroie des compétences renforcées aux élus locaux (élus municipaux, dépar-te--mentaux et régionaux) qui demeurent soumis au con-trôle de l'Etat (pouvoir de tutelle). Il y a délé-ga-tion de pouvoir. La décentralisation est le plus sou-vent administrative et culturelle, elle n'affecte pas le caractère unitaire de l'Etat (il faut distinguer la dé-cen--tralisation et la déconcentration: dans la décon-cen-tration, l'Etat laisse une plus grande initiative à ses représentants locaux; exemple: les préfets).

L'au-tonomie repose sur une organisation fédérale de l'Etat. Qui dit autonomie, dit fédération, sauf cas li-mi-te où seules des régions périphériques se voient re-connaître l'autonomie. L'autonomie est essentiellement politique. Elle induit l'existence d'un pouvoir lé--gislatif et d'un pouvoir exécutif autonomes.

Le régionalisme repose sur la prise en compte des particularités régionales auxquelles on veut donner une dimension administrative (décentralisation), voi-re politique (autonomie) tandis que l'ethnisme vise à con-férer l'autnomie, voire l'indépendance à une mi-no-rité linguistique. Comme on le voit, le régionalisme est plus large que l'ethnisme qui ne concerne que les minorités linguistiques: dans une conception eth-nis-te au sens strict, l'Andalousie de parler castillan, la Calabre, la Campanie et la Sicile où l'on parle ita-lien, en France, la Normandie et la Savoie, la Picar-die et la Bourgogne ne constituent pas des ethnies et l'autonomie ne leur est pas nécessaires: on y parle en effet la langue de l'Etat.

Les peuples face à la modernité bourgeoise, libérale et capitaliste

Régionalisme et ethnisme s'opposent à la conception de l'Etat-Nation centralisé tout autant qu'à la nor-mali-sation planétaire qui s'opère aujourd'hui sous les auspices du capitalisme multinational. Les exem-ples d'affrontements entre ethnies et Etats-Nations en Europe même sont nombreux: Irlande du Nord, Flandre et Wallonie, Bretagne, Euzkadi, Catalogne, Corse, Val d'Aoste, Sud-Tyrol, Croatie, Ukraine, Pays baltes, Laponie, etc. Mais il faut faire deux re-marques importantes:

1. Le régionalisme et l'ethnisme d'un côté, le natio-na-lisme d'Etat de l'autre ne s'excluent pas toujours: on pense ici au nationalisme français de Barrès et de Maurras et à l'audacieux projet régionaliste du Gé-né-ral de Gaulle;