Gérard Dussouy

Universitaire, essayiste

Ex: https://metamag.fr

La notion d’enracinement ne va pas de soi, même si elle suggère l’attachement à un territoire, à des traditions ; enraciner voulant dire faire racine. C’est qu’elle n’implique pas la fixité, comme l’on peut être tenté de le penser, et comme le prouve l’expérience historique de plusieurs communautés humaines.

Néanmoins, cette notion d’enracinement est mise en avant aujourd’hui. Et si elle soulève tant d’intérêt, c’est parce qu’elle répond à une évidente perte de repères. Celle que provoquent les mouvements, les flux ininterrompus, qui caractérisent la mondialité ; ce nouveau cadre de vie des humains. Et qui correspond à un changement radical, intervenu en quelques décennies.

La mondialité est, en effet, le nouvel état du monde (celui qui résulte des différents processus de la mondialisation). Elle signifie que les individus et les peuples sont désormais tous inscrits dans un même monde connexe et synchrone, dans lequel la référence ultime ne semble plus être le local, mais le global. Dans lequel, le temps mondial absorbe toutes les temporalités régionales ou locales.

Cette nouvelle donne suscite, à la fois, de plus en plus d’instabilité dans les activités humaines et de crispations identitaires ou sociales, et elle soulève nombre d’interrogations. Toutes celles qui se trouvent au cœur de la relation problématique entre la tendance forte à l’homogénéisation du monde et ses propres hétérogénéités (dont les enracinements). Et, à propos de laquelle, on risquera ici quelques hypothèses.

La relativité de l’enracinement

On peut définir l’enracinement comme un contexte de vie, un espace-temps individuel ou collectif marqué par un lieu précis, une histoire locale, des traditions, des métiers, des habitudes de consommation, d’alimentation, de comportement.

Le village a pu être considéré comme l’idéal-type de l’enracinement. Symbolisé par son clocher, ou par son minaret en d’autres lieux, et marqué par le mythe du paysan-soldat. Ce qui n’est plus vrai suite à la révolution industrielle et à l’urbanisation des sociétés, facteurs de déracinement et d’uniformisation, à la fois.

Aujourd’hui la transformation est largement accentuée avec la métropolisation du monde : l’interconnexion des capitales et des grandes villes fait qu’il existe souvent plus de liens entre elles qu’entre chacune d’elles et son propre arrière-pays. D’où, parfois, un sentiment d’abandon au sein des périphéries rurales (thème devenu récurrent en France).

Aujourd’hui la transformation est largement accentuée avec la métropolisation du monde : l’interconnexion des capitales et des grandes villes fait qu’il existe souvent plus de liens entre elles qu’entre chacune d’elles et son propre arrière-pays. D’où, parfois, un sentiment d’abandon au sein des périphéries rurales (thème devenu récurrent en France).

Mais l’espace-temps va au-delà de l’horizon villageois (région ou nation), comme il peut relever d’un contenu plus social que territorial (monde paysan ou monde ouvrier). Enfin, l’enracinement n’interdit pas des affiliations multiples. Dans tous les cas, son apport essentiel est qu’il fixe des repères de vie, et on pourrait dire presque, pour la vie.

En contrepartie, l’enracinement génère nécessairement une vision du monde ethnocentrique. Tout individu ou tout groupement d’individus a une vision circulaire du monde qui l’entoure ; une vision autoréférentielle qui implique des perceptions faussées de l’environnement. C’est sans aucun doute là, le principal obstacle à la construction de l’Europe politique.

Contrairement à l’étymologie même du terme, il existe une réelle dynamique de l’enracinement.

D’abord, il n’est pas synonyme d’immobilité, et l’enracinement n’interdit pas l’échange, le déplacement. Le voyage est parfois le meilleur moyen d’apprécier ses racines. Quant à l’échange commercial, tant qu’il a été un échange de biens, et non pas un transfert de ressources financières ou technologiques, il était effectué entre des entités économiques enracinées.

Ensuite, le déracinement lui-même n’implique pas, systématiquement, la perte des racines (l’éradication proprement dite). Il est à l’origine de nombreuses recontextualisations de vie qui s’accompagnent de ré-enracinements. On en veut pour preuve, les nombreuses Little Italy ou China Towns que l’on connaît dans le monde. A plus grande échelle, l’Argentine est comme une nation hispano-italienne, en tout cas cela y ressemble, installée en Amérique du Sud. Quant à Israël, quoique l’on puisse penser des conséquences géopolitiques de sa création, c’est une remarquable réussite de ré-enracinement, dans la terre des ancêtres après des siècles de dispersion. Mais la diaspora n’avait pas fait disparaître les racines culturelles des Juifs.

De nos jours, la dynamique de l’enracinement est également la cause de la communautarisation des sociétés occidentales avec le ré-enracinement, au moins partiel, parce qu’il faut compter avec les phénomènes d’acculturation, des populations immigrées. En effet, partout dans le monde, les groupes qui migrent ont tendance à reconstruire leur histoire, et ils reconfigurent leur projet ethnique.

La mondialité en cause : culture globale ou communautarisation globale ?

C’est tout le problème aujourd’hui : les flux humains, matériels, et immatériels de la mondialité défient toutes les formes d’enracinement. Que peut-on en attendre ?

Une culture globale ? Dans le monde connexe et synchrone qui est désormais le nôtre, une impression de mouvement perpétuel s’est installée. L’interchangeabilité des lieux, des espaces-temps individuels et collectifs semble presque être devenu la normalité. Par exemple, jeunes migrants africains en Europe contre retraités européens en Afrique du Nord.

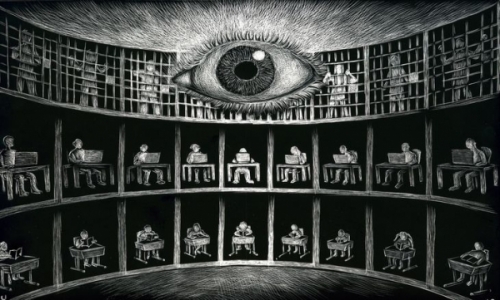

Et la numérisation des sociétés vient ajouter au phénomène éminemment territorial du déracinement/ré-enracinement, celui, a-territorial, des multiples communautés virtuelles qui vient modifier les affiliations, les allégeances et les solidarités traditionnelles.

Tout cela s’accompagne-t-il de l’émergence d’une culture globale ?

Des sociologues la perçoivent déjà. Ils la comprennent comme une symbiose des cultures particulières. Ou, et c’est quelque peu différent, comme une hybridation d’éléments culturels nationaux, étrangers les uns aux autres et déformés, et d’éléments sans identité, apparus dans la sphère des réseaux sociaux, qui se transmettraient instantanément d’un lieu à un autre, grâce aux supports médiatiques et numériques.

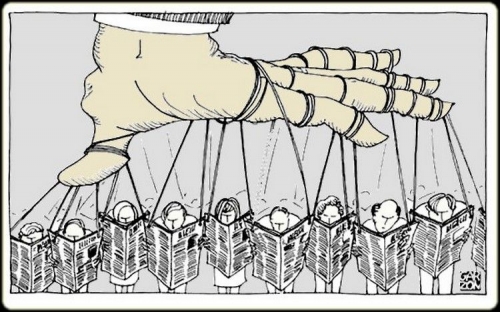

En quelque sorte, la culture globale serait, ni plus ni moins que, la culture du technocosme (à savoir, le système technologique, médiatique et numérique) qui enveloppe toutes les activités humaines et qui tend à se substituer au milieu naturel (avec toutes les rétroactions négatives que l’on connaît). Mais aussi, par la même occasion, des communautés virtuelles qui mettent en réseau des individus éparpillés dans le monde, lesquels peuvent finir par entretenir entre eux plus de relations qu’avec leurs proches ou leurs voisins immédiats. Il est clair que l’enracinement local, régional ou national n’est plus alors prioritaire.

Pour des sociologues comme R. Robertson, la culture globale est devenue l’ensemble humain au sein duquel le processus de l’intégration mondiale a pris son autonomie, en raison de l’expansion et de l’intensification des flux culturels globaux. Mais, cet avis ne fait pas l’unanimité parce que le rétrécissement du monde et le raccourcissement du temps créent aussi de la promiscuité entre les groupes humains qui entendent, malgré tout, conserver leurs particularités.

Une communautarisation globale ?

Et si la proximité, au lieu de promouvoir l’unité, malgré une globalisation relative des cultures, entraîne alors une communautarisation générale des sociétés concernées, à quoi peut-on s’attendre ?

Pour les plus optimistes, cette communautarisation pourrait prendre la forme d’une « fédération de diasporas », soit la cohabitation globale des groupes humains installés et déplacés. La rencontre des migrations de masse et des médias électroniques sans frontières, en permettant la restructuration des identités à distance, en d’autres lieux, serait ainsi fondatrice d’une ethnicité moderne qui caractériserait les nouvelles sociétés multicultures ; celle de la coexistence de différents espaces ou « lieux post-nationaux ». Et ce n’est plus là seulement une hypothèse d’école (propre au sociologue indien Appaduraï), puisque le Premier ministre canadien Trudeau a fait sienne la doctrine de l’Etat postnational qui fait qu’au Canada, à ses yeux, les communautés d’origine anglaise ou française n’ont pas plus de droits à faire valoir, du fait de leur antécédence, que les nouvelles communautés d’immigrés. Il est d’ailleurs fort possible que son successeur à la tête de la Confédération soit bientôt un ressortissant de la minorité indienne.

Néanmoins, conséquemment à ses travaux sur les minorités indiennes (Sikhs notamment) installées aux USA, Appaduraï, avec amertume, mais aussi avec lucidité et honnêteté, a fini par constater que la globalisation culturelle pouvait exacerber les différences. Et que d’une manière générale, il fallait admettre l’aspect schizophrène qu’engendre l’hybridité de la culture de ceux qui depuis les pays du sud viennent s’installer en Occident. Ce qui paraît une évidence quand on parcourt les banlieues françaises.

La fin des luttes hégémoniques ?

Une culture globale ou une « fédération de diaspora », l’une ou l’autre, peut-elle mettre fin aux luttes hégémoniques ? Rien n’est moins sûr. L’historien et sociologue I. Wallenstein (d’obédience néo-marxiste et par conséquent plus politiquement correct que S. Huntington) a qualifié l’arrière-plan culturel de la mondialisation de « champ de bataille du système-monde moderne ». Pour lui, comme pour beaucoup d’autres, le champ culturel demeure un espace structuré par les rapports de puissances. Il reste le terrain des luttes hégémoniques entre les communautés les mieux enracinées et les mieux technologiquement équipées. Dès lors, bien que l’avantage aille encore aux Etats-Unis, il est certain qu’il n’y aura pas d’occidentalisation du monde, contrairement à ce qui a été proclamé tous ces derniers temps. Comme l’a parfaitement dit le philosophe américain R. Rorty, la pensée moderne et la théorie des droits de l’homme qui va avec n’auront jamais été, prises ensemble, qu’une originalité de la bourgeoisie libérale occidentale.

Car, ce n’est pas maintenant qu’elle est devenue la première puissance économique mondiale, en attendant d’accéder à ce même rang militaire et technologique, à l’horizon 2050, comme vient de le promettre son premier dirigeant, que la Chine va renoncer à ses valeurs et à ses croyances. Bien au contraire, leur retour est à l’ordre du jour. Il va de soi que la culture chinoise, enracinée dans une masse plus que milliardaire, et portée par sa diaspora, va compter de plus en plus dans la structuration mentale de la mondialité.

Nul doute aussi que la mouvance musulmane, malgré ses divisions, en raison de la multitude qu’elle représente et du profond enracinement de la religion qui l’anime doit être considérée, également, comme l’un des principaux challengers de la lutte hégémonique. L’instrumentalisation diplomatique de l’islam par la Turquie, mais elle n’est pas la seule, atteste déjà de ce potentiel.

Trois hypothèses pour une relation problématique

Le changement du contexte mondial, dans ses dimensions technologique et démographique/migratoire surtout, complique sérieusement la compréhension de la nature de l’enracinement. Pour évaluer ce dont il pourrait advenir de cette notion, relative en soi comme on l’a vu, il nous faut faire appel à la relation contradictionnelle qui existe entre la tendance à l’homogénéisation du monde avec toutes ses hétérogénéités (c’est-à-dire, comme on l’a dit tous ses enracinements), et qui ouvre trois hypothèses :

celle de l’homogénéisation forte ou complète.

Elle est la négation des enracinements, car dans cette hypothèse, le local ne serait plus que du global localisé. On en revient à cette culture globale générée par les technologies de la communication, mais aussi par l’uniformisation des styles de vie tournés vers la consommation et le confort.

Mais, le global peut lui-même être imprégné d’éléments locaux globalisés. Il n’est donc pas incompatible avec la présence d’une hégémonie culturelle. Une sorte de global sous hégémonie. Comme cela en a l’allure depuis 1945, et surtout depuis la fin de l’Urss, en raison de la domination écrasante des USA en matière de productions culturelles. Cependant, comme on l’a noté, dans quelques décennies, cela pourrait être le tour de la Chine tant il est vrai que l’influence culturelle est la continuité de la puissance.

celle de l’hétérogénéité triomphante et de la fragmentation planétaire.

Pour différentes causes, la tendance à l’homogénéisation du monde, et à son intégration, par le marché notamment, pourrait s’interrompre. Car rien n’est irréversible. On peut en percevoir trois, parmi d’autres moins évidentes : les catastrophes naturelles engendrées par le changement climatique ; les crises économiques et sociales alors que l’économie mondiale est annoncée, par beaucoup d’économistes, se diriger vers un état stationnaire (insuffisant pour satisfaire à tous les besoins grandissants de la population mondiale en pleine croissance) ; les guerres démographiques structurelles. Trois causes qui peuvent s’avérer, bien entendu, interactives.

Si de tels événements devaient survenir ou de tels phénomènes s’enclencher, il est sûr que l’on assisterait à une fragmentation du système mondial sous l’effet d’un vaste mouvement de reterritorialisation, de renationalisation, de relocalisation…et finalement de ré-enracinement.

Ce nouveau désordre mondial, engendré par les luttes pour la survie, tous les groupements humains, toutes les nations, ne seraient pas en mesure de le surmonter. Parmi les entités politiques les mieux en situation d’y parvenir, on trouverait celles dotées d’un fort mythomoteur (complexe de symboles, de valeurs partagées, de styles et de genre de vie), selon la terminologie du sociologue anglais Anthony Smith. On pense ici au Japon dont le mythomoteur a survécu (et la nation japonaise avec lui) aux avanies subies depuis 1945, malgré la crise d’identité de sa jeunesse, et en dépit d’un déclin démographique prononcé.

Mais le chaos aggraverait les inégalités et les crispations identitaires seraient, pour la plupart, sans apporter de solution, tant les unités reterritorialisées seraient faibles.

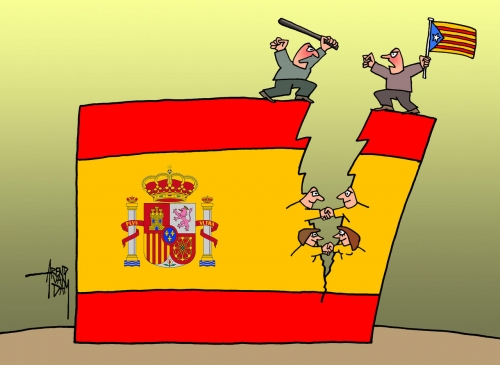

En Europe, dans cette hypothèse comme dans la première, c’est la fin des modèles nationaux qui est annoncée. Et que l’on constate déjà, en raison du dépassement structurel des États concernés et de la décomposition de leur nation (dénatalité, vieillissement, communautarisation).

Dès lors, entre l’homogénéisation de la culture mondiale, probablement sous hégémonie, destructrice des identités, et la dispersion régressive ou mortelle dans le chaos, une voie de salut existe du côté de la mise en place de nouveaux cadres politiques à la mesure des défis inventoriés. En recherche de sécurité et de régulation, fondés sur des affinités culturelles et/ou civilisationnelles, ces cadres seront nécessairement plurinationaux. Ce qui, inéluctablement, renvoi à la thématique du fédéralisme.

En effet, face aux réalités de la géopolitique mondiale, et en présence de la diversité culturelle européenne, le seul recours réside dans la restauration du politique grâce à l’ancrage de sa verticalité dans les réalités historiques et locales européennes. Il s’agit de construire l’Europe par le haut et par le bas, de façon simultanée, et d’édifier des institutions à forte réflexivité collective, c’est-à-dire en mesure de s’auto-corriger (en jouant de la subsidiarité, dans un sens comme dans l’autre). Malheureusement, on n’en est pas là ! Malgré le constat d’impuissance, la logique du chacun pour soi l’emporte, jusqu’à engendrer de pathétiques querelles d’Européens.

La question de fond demeure toujours la même : les Européens ont-ils conscience d’avoir des intérêts vitaux communs, et sont-ils prêts à s’organiser en conséquence ? Ou bien, considèrent-ils qu’ils peuvent s’en sortir, chaque État-nation ou chaque État-région, chacun de son côté, et sauver ce qui lui reste de prospérité et d’identité? Ou bien encore les Européens sont-ils résignés à leur autodissolution, ou sont-ils prêts à se replier dans des isolats au sein même de leur propre Etat. L’avenir donnera la réponse !

Contribution aux Assises de l’enracinement, Ligue du Midi.

Gérard Dussouy, professeur émérite à l’université de Bordeaux, a publié un Traité de Relations internationales, en trois tomes, Editions L’Harmattan, 2009. Et en 2013, Contre l’Europe de Bruxelles, fonder un État européen, Editions Tatamis. Une édition italienne de ce dernier livre, mise à jour et adaptée, est parue.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

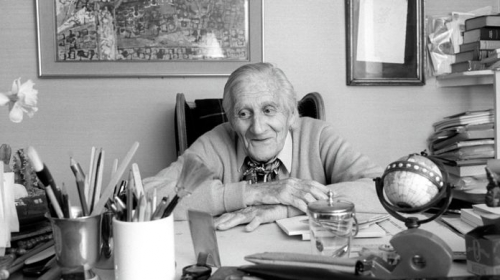

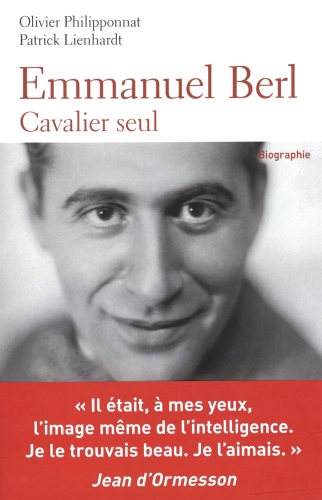

Il y a quelques années, André Derval a signé un recueil des critiques parues en 1938 sur Bagatelles pour un massacre (Éd. Écriture). Curieusement l’article d’Emmanuel Berl, paru le 21 janvier de cette année-là, n’y figure pas. Article pourtant connu des céliniens pour avoir été recensé par J.-P. Dauphin dès 1977 (Minard éd.). Et puis, Berl, ce n’est tout de même pas une petite pointure. Éviction due au fait que sa critique de Bagatelles empruntait le mode du pastiche ? Toujours est-il qu’elle est peu banale compte tenu des origines de l’auteur. Cet article, exhumé ici même par Éric Mazet il y a un an, se conclut par cette constatation: « Le lyrisme emporte dans son flux la malice et la méchanceté », ce qui était assez bien vu. Et de conclure : « Juif ou pas juif, zut et zut ! j’ai dit que j’aimais Céline. Je ne m’en dédirai pas. » Curieux personnage que ce Berl marqué comme Destouches par la Grande Guerre, comme lui, pacifiste viscéral (et donc partisan des accords de Munich au grand dam de ses coreligionnaires). Et qui rédigera, autre paradoxe, deux allocutions de Pétain en juin 40. En 1933, il avait vainement sollicité la collaboration de Céline à l’hebdomadaire (de gauche) Marianne qu’il dirigeait mais obtint l’autorisation d’y publier le discours de Médan. Lorsqu’en mai 1939, le décret Marchandeau entraîne le retrait de la vente des pamphlets, Berl s’insurge : « Qu’il soit antisémite, je le déplore. Pour ma part, je l’ai déjà dit, je ne serai pas anticélinien » (!). C’est que ce philosophe égaré en politique n’était pas un sectaire: non seulement il apprécie ses adversaires mais en outre admet l’idée de l’antisémitisme politique. En écho, Céline lui aurait adressé cette promesse : « Tu ne seras pas pendu. Tu seras Führer à Jérusalem. Je t’en donne ma parole. » (De la même manière, Céline eut des échanges furieux avec Jean Renoir, dont il détestait l’idéologie diffusée dans ses films, et… qui était payé en retour par l’admiration indéfectible du cinéaste pour le romancier.)

Il y a quelques années, André Derval a signé un recueil des critiques parues en 1938 sur Bagatelles pour un massacre (Éd. Écriture). Curieusement l’article d’Emmanuel Berl, paru le 21 janvier de cette année-là, n’y figure pas. Article pourtant connu des céliniens pour avoir été recensé par J.-P. Dauphin dès 1977 (Minard éd.). Et puis, Berl, ce n’est tout de même pas une petite pointure. Éviction due au fait que sa critique de Bagatelles empruntait le mode du pastiche ? Toujours est-il qu’elle est peu banale compte tenu des origines de l’auteur. Cet article, exhumé ici même par Éric Mazet il y a un an, se conclut par cette constatation: « Le lyrisme emporte dans son flux la malice et la méchanceté », ce qui était assez bien vu. Et de conclure : « Juif ou pas juif, zut et zut ! j’ai dit que j’aimais Céline. Je ne m’en dédirai pas. » Curieux personnage que ce Berl marqué comme Destouches par la Grande Guerre, comme lui, pacifiste viscéral (et donc partisan des accords de Munich au grand dam de ses coreligionnaires). Et qui rédigera, autre paradoxe, deux allocutions de Pétain en juin 40. En 1933, il avait vainement sollicité la collaboration de Céline à l’hebdomadaire (de gauche) Marianne qu’il dirigeait mais obtint l’autorisation d’y publier le discours de Médan. Lorsqu’en mai 1939, le décret Marchandeau entraîne le retrait de la vente des pamphlets, Berl s’insurge : « Qu’il soit antisémite, je le déplore. Pour ma part, je l’ai déjà dit, je ne serai pas anticélinien » (!). C’est que ce philosophe égaré en politique n’était pas un sectaire: non seulement il apprécie ses adversaires mais en outre admet l’idée de l’antisémitisme politique. En écho, Céline lui aurait adressé cette promesse : « Tu ne seras pas pendu. Tu seras Führer à Jérusalem. Je t’en donne ma parole. » (De la même manière, Céline eut des échanges furieux avec Jean Renoir, dont il détestait l’idéologie diffusée dans ses films, et… qui était payé en retour par l’admiration indéfectible du cinéaste pour le romancier.)

En effet, les fascismes – non pas uniquement le fascisme italien – en tant que phénomènes politiques, doivent d’être étudiés et leurs résultats longuement médités. En 1977, Georges Gondinet et Daniel Cologne se prononcent sur cette épineuse question avec leur fascicule Pour en finir avec le fascisme. Essai de critique traditionaliste-révolutionnaire (1). L’objectif de ce roboratif essai au titre provocateur consiste tout d’abord à mettre dos à dos les deux « mythologisations » du fascisme : la première positive, émanant des milieux dit d’extrême droite; la seconde provenant des ennemis du fascisme, soit le libéralisme et le marxisme. Les auteurs se posent en « héritiers partiels et lucides ». Leur critique du phénomène fasciste s’inscrit donc dans une troisième voie où dominent l’influence de la Tradition Primordiale et le recul historique.

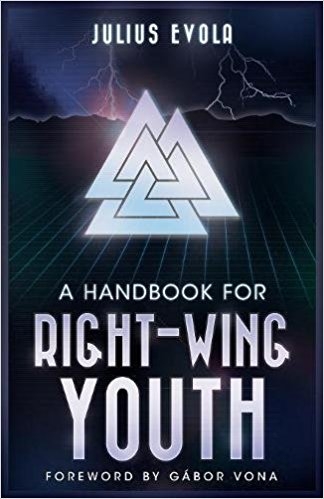

En effet, les fascismes – non pas uniquement le fascisme italien – en tant que phénomènes politiques, doivent d’être étudiés et leurs résultats longuement médités. En 1977, Georges Gondinet et Daniel Cologne se prononcent sur cette épineuse question avec leur fascicule Pour en finir avec le fascisme. Essai de critique traditionaliste-révolutionnaire (1). L’objectif de ce roboratif essai au titre provocateur consiste tout d’abord à mettre dos à dos les deux « mythologisations » du fascisme : la première positive, émanant des milieux dit d’extrême droite; la seconde provenant des ennemis du fascisme, soit le libéralisme et le marxisme. Les auteurs se posent en « héritiers partiels et lucides ». Leur critique du phénomène fasciste s’inscrit donc dans une troisième voie où dominent l’influence de la Tradition Primordiale et le recul historique. La question du matérialisme biologique, c’est-à-dire de la race, figure parmi les sujets évoqués dans cet essai. En bon évoliens, les auteurs condamnent le racisme biologique national-socialiste et adoptent sans réelle surprise les positions de Julius Evola exprimées dans Synthèse de doctrine de la race (2). « La pureté de la race ainsi comprise résulte de l’équilibre entre les trois niveaux existentiels : l’esprit, l’âme, et le corps. Il n’y a pas de pureté raciale sans une totalité de l’être, un parfait accord entre ses traits somatiques, ses dispositions psychiques et ses tendances spirituelles (p. 24). » Les auteurs en arrivent à la conclusion que la race de l’esprit, qu’ils nomment « générisme » est « la condition sine qua non du dépassement du fascisme, du retour à un traditionalisme véritable, de l’effort vers une révolution authentique (p. 25) ».

La question du matérialisme biologique, c’est-à-dire de la race, figure parmi les sujets évoqués dans cet essai. En bon évoliens, les auteurs condamnent le racisme biologique national-socialiste et adoptent sans réelle surprise les positions de Julius Evola exprimées dans Synthèse de doctrine de la race (2). « La pureté de la race ainsi comprise résulte de l’équilibre entre les trois niveaux existentiels : l’esprit, l’âme, et le corps. Il n’y a pas de pureté raciale sans une totalité de l’être, un parfait accord entre ses traits somatiques, ses dispositions psychiques et ses tendances spirituelles (p. 24). » Les auteurs en arrivent à la conclusion que la race de l’esprit, qu’ils nomment « générisme » est « la condition sine qua non du dépassement du fascisme, du retour à un traditionalisme véritable, de l’effort vers une révolution authentique (p. 25) ».

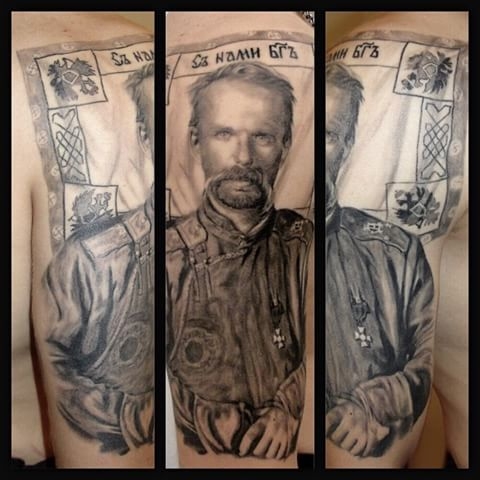

Le baron Ungern-Sternberg a été rendu célèbre par la description qu’en fit Ossendowski dans son fameux « Bêtes, hommes et Dieux », récit de ses voyages à travers la Mongolie. La figure du baron n’est d’ailleurs pas étrangère au succès du livre tant il semble concentrer en sa personne toutes les qualités qui font le charme si mystérieux de l’ouvrage, à commencer par le titre. « Bête, homme et Dieu » : il est tout à la fois. Au demeurant, il plane autour de lui comme un halo de légende qui, comme pour le récit d’Ossendowski, rend difficile de faire la part entre l’histoire et le mythe. Mais, si l’histoire d’Ossendowski, à l’image de celle d’Ungern, est pleine d’épisodes fabuleux très probablement inventés, il faut rappeler qu’elle fut accrédité pour l’essentiel par René Guénon, y compris des éléments parmi les plus merveilleux, lorsqu’il fit paraître, en réponse aux détracteurs d’Ossendowski, Le Roi du Monde, qui replace certains éléments du récit sur un plan initiatique.

Le baron Ungern-Sternberg a été rendu célèbre par la description qu’en fit Ossendowski dans son fameux « Bêtes, hommes et Dieux », récit de ses voyages à travers la Mongolie. La figure du baron n’est d’ailleurs pas étrangère au succès du livre tant il semble concentrer en sa personne toutes les qualités qui font le charme si mystérieux de l’ouvrage, à commencer par le titre. « Bête, homme et Dieu » : il est tout à la fois. Au demeurant, il plane autour de lui comme un halo de légende qui, comme pour le récit d’Ossendowski, rend difficile de faire la part entre l’histoire et le mythe. Mais, si l’histoire d’Ossendowski, à l’image de celle d’Ungern, est pleine d’épisodes fabuleux très probablement inventés, il faut rappeler qu’elle fut accrédité pour l’essentiel par René Guénon, y compris des éléments parmi les plus merveilleux, lorsqu’il fit paraître, en réponse aux détracteurs d’Ossendowski, Le Roi du Monde, qui replace certains éléments du récit sur un plan initiatique.

Les auteurs insistent aussi sur les origines du programme nucléaire de dissuasion nationale conçu avec l’aide d’ingénieurs pakistanais. La détention d’un arsenal atomique garantit le maintien de ce régime hybride national-communiste ultra-souverainiste au moment même où Washington revient sur sa parole à propos de l’accord conclu avec la République islamique d’Iran. L’ouvrage fait enfin découvrir au lecteur l’existence de plusieurs territoires coréens.

Les auteurs insistent aussi sur les origines du programme nucléaire de dissuasion nationale conçu avec l’aide d’ingénieurs pakistanais. La détention d’un arsenal atomique garantit le maintien de ce régime hybride national-communiste ultra-souverainiste au moment même où Washington revient sur sa parole à propos de l’accord conclu avec la République islamique d’Iran. L’ouvrage fait enfin découvrir au lecteur l’existence de plusieurs territoires coréens.

Les éditions Allia ont fait paraître il y a quelques mois, dans la paisible tiédeur d’une fin d’été, une nouvelle traduction de La Guerre de Jugurtha écrite par Salluste peu de temps après l’assassinat politique de César. L’excellent travail philologique mené par Nicolas

Les éditions Allia ont fait paraître il y a quelques mois, dans la paisible tiédeur d’une fin d’été, une nouvelle traduction de La Guerre de Jugurtha écrite par Salluste peu de temps après l’assassinat politique de César. L’excellent travail philologique mené par Nicolas

En toda esta trayectoria hemos percibido la necesidad de seguir profundizando en la vía de la espiritualidad, y si en su momento hemos querido mostrar perspectivas muy concretas del mundo islámico, ahora, en estos tiempos en los que la religiosidad y las grandes verdades del Espíritu se han visto erosionadas de forma irreversible, consideramos que cierta visión tradicional del Catolicismo se integraba perfectamente en los propósitos y finalidades que, desde nuestros inicios, hemos proyectado. Dentro de las corrientes del tradicionalismo católico podríamos incluir al propio

En toda esta trayectoria hemos percibido la necesidad de seguir profundizando en la vía de la espiritualidad, y si en su momento hemos querido mostrar perspectivas muy concretas del mundo islámico, ahora, en estos tiempos en los que la religiosidad y las grandes verdades del Espíritu se han visto erosionadas de forma irreversible, consideramos que cierta visión tradicional del Catolicismo se integraba perfectamente en los propósitos y finalidades que, desde nuestros inicios, hemos proyectado. Dentro de las corrientes del tradicionalismo católico podríamos incluir al propio  Attilio Mordini, autor de la presente obra, fue un autor muy especial, tanto a nivel literario, como pensador, así como en su propia vida personal. Su paso por este mundo fue relativamente corto y accidentado. De origen florentino, vivió unos años dramáticos, los más trascendentales del pasado siglo, y acabó participando como voluntario en el Frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial. Durante los últimos años de guerra se adhirió a la República Social Italiana, y cuando ésta cayó acabó vagando por Italia, camino de Roma. Finalmente, como ocurrió con muchos combatientes italianos que apoyaron el régimen precedente, Mordini acabó siendo detenido por los partisanos y sometido a un juicio del que finalmente sería absuelto. Durante su estancia en la cárcel sufrió todo tipo de penalidades y maltratos, que a muy temprana edad le hicieron contraer tuberculosis, una

Attilio Mordini, autor de la presente obra, fue un autor muy especial, tanto a nivel literario, como pensador, así como en su propia vida personal. Su paso por este mundo fue relativamente corto y accidentado. De origen florentino, vivió unos años dramáticos, los más trascendentales del pasado siglo, y acabó participando como voluntario en el Frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial. Durante los últimos años de guerra se adhirió a la República Social Italiana, y cuando ésta cayó acabó vagando por Italia, camino de Roma. Finalmente, como ocurrió con muchos combatientes italianos que apoyaron el régimen precedente, Mordini acabó siendo detenido por los partisanos y sometido a un juicio del que finalmente sería absuelto. Durante su estancia en la cárcel sufrió todo tipo de penalidades y maltratos, que a muy temprana edad le hicieron contraer tuberculosis, una

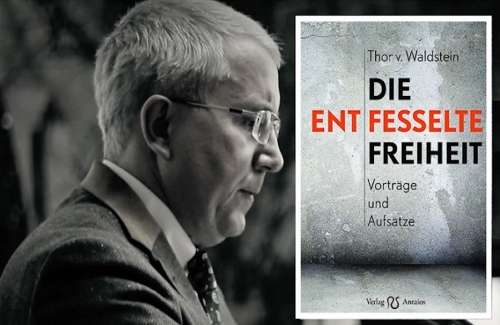

This mammoth volume is a collection of twenty distinct philosophical reflections written over the course of a decade. Most of them are essays, some almost of book length. Others would be better described as papers. A few are well structured notes. There is also one lecture. A magnum opus like Prometheus and Atlas does not emerge from out of a vacuum, and an alternative title to these collected works could have been “The Path to Prometheus and Atlas.” While there are a few pieces that postdate not only that book but also World State of Emergency, most of the texts included here represent the formative phase of my thought. Consequently, concepts such as “the spectral revolution” and “mercurial hermeneutics” are originally developed in these essays.

This mammoth volume is a collection of twenty distinct philosophical reflections written over the course of a decade. Most of them are essays, some almost of book length. Others would be better described as papers. A few are well structured notes. There is also one lecture. A magnum opus like Prometheus and Atlas does not emerge from out of a vacuum, and an alternative title to these collected works could have been “The Path to Prometheus and Atlas.” While there are a few pieces that postdate not only that book but also World State of Emergency, most of the texts included here represent the formative phase of my thought. Consequently, concepts such as “the spectral revolution” and “mercurial hermeneutics” are originally developed in these essays.

El

El

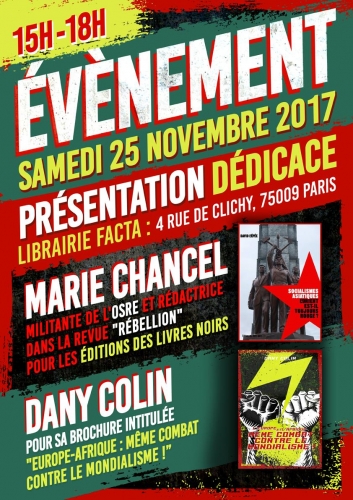

Ainsi, face à la désorientation du pouvoir qui veut faire croire qu’il n’existe plus qu’un modèle de société, que “there is no alternative” et que cette non alternative est toute couleur métisse, l’État total se heurtera très vite à un sérieux problème de moyens et de compétences au point qu’au final, les citoyens ne pourront et surtout ne devront se défendre que seuls, en somme ne compter finalement pour leur sécurité que sur eux-mêmes.

Ainsi, face à la désorientation du pouvoir qui veut faire croire qu’il n’existe plus qu’un modèle de société, que “there is no alternative” et que cette non alternative est toute couleur métisse, l’État total se heurtera très vite à un sérieux problème de moyens et de compétences au point qu’au final, les citoyens ne pourront et surtout ne devront se défendre que seuls, en somme ne compter finalement pour leur sécurité que sur eux-mêmes.

Footnotes:

Footnotes:

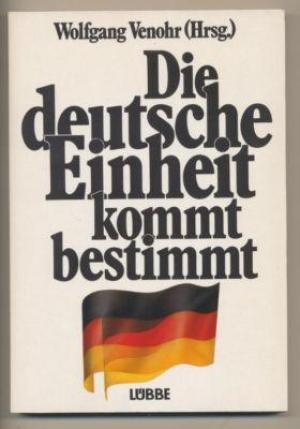

Dennoch gelang es diesen Patrioten, im Verein mit mutigen Publizisten bemerkenswerte Schneisen in ein damaliges Meinungsklima zu schlagen, in dem die deutsche Teilung als „Garant des Friedens in Europa“ abgefeiert wurde. Ich erinnere nur an den großartigen, von Wolfgang Venohr 1982 herausgegebenen Band Die deutsche Einheit kommt bestimmt, der im Establishment für einige Unruhe sorgte.

Dennoch gelang es diesen Patrioten, im Verein mit mutigen Publizisten bemerkenswerte Schneisen in ein damaliges Meinungsklima zu schlagen, in dem die deutsche Teilung als „Garant des Friedens in Europa“ abgefeiert wurde. Ich erinnere nur an den großartigen, von Wolfgang Venohr 1982 herausgegebenen Band Die deutsche Einheit kommt bestimmt, der im Establishment für einige Unruhe sorgte.