La 6G, bataille technologique sino-américaine décisive pour la suprématie mondiale

par Catherine Delahaye

Ex: https://www.ege.fr

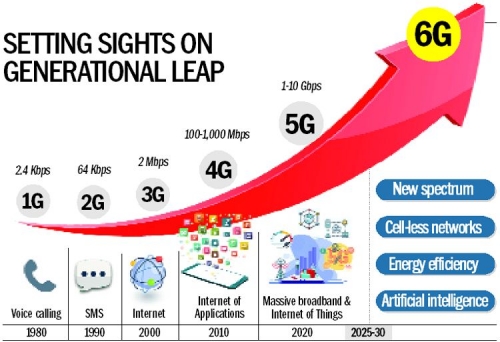

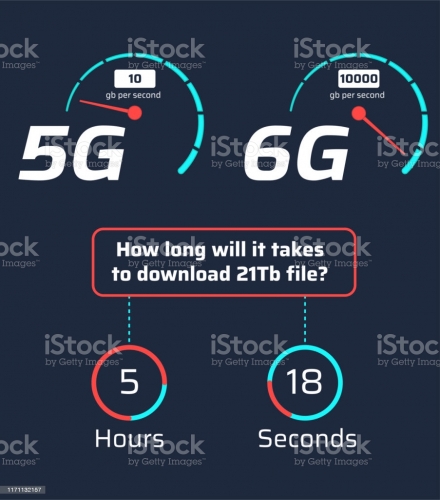

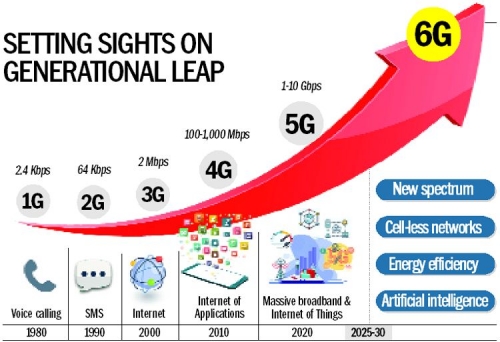

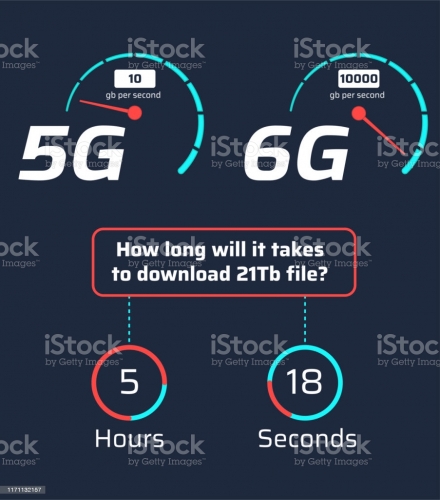

La technologie 5G, dont les spécifications ont été publiées en juin 2020 par l’organisation internationale de normalisation 3GPP (3rd Generation Partnership Project)[1], et la future 6G, qui devrait être effective dans une petite dizaine d’années,[2] sont primordiales pour contrôler les communications tant civiles que militaires, récolter et exploiter une quantité de données toujours plus croissante ; elles sont également stratégiques dans la conquête de l’espace. Et selon une étude sud-coréenne, le marché économique de la 5G+ (la 5G et les futures générations de technologies mobiles) représentera mille milliards USD d’ici 2026.

La notion de route de la soie digitale a été présentée pour la première fois dans un livre blanc chinois en 2015. Partie intégrante de la Belt and Road Initiative (BRI), la technologie de télécommunication mobile n’est cependant pas représentée par une simple ligne tracée sur une carte du monde à l’instar des routes de la soie terrestres et maritimes. C’est surtout, aux yeux du gouvernement chinois, la promesse d’un véritable maillage d’un territoire sans frontières.

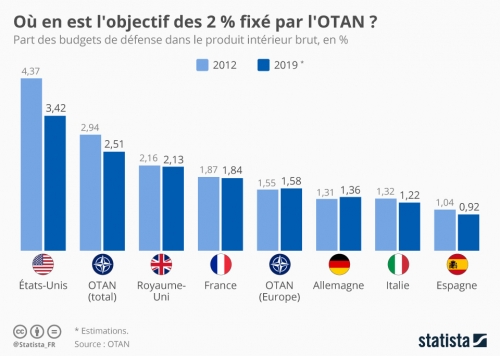

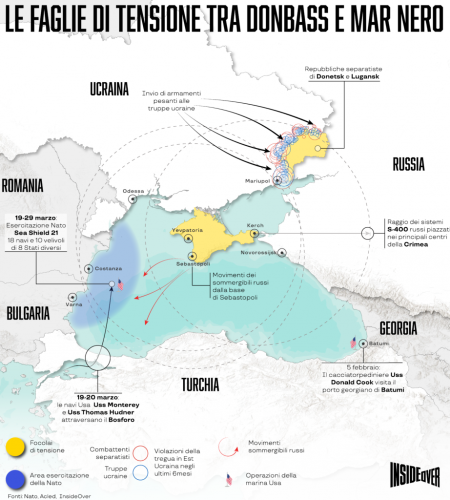

Aux Etats-Unis, la technologie est vue à la fois comme l’instrument de puissance par excellence, comme l’indice du niveau de puissance et comme la variable d’ajustement stratégique. De là naîtront des inventions déterminantes pour la géopolitique américaine : l’Arpanet (Internet), le GPS et les drones. Lancée durant le mandat de Donald Trump, la Diplomatie de la technologie et de la science décrit la vision politique américaine appliquée aux nouvelles technologies : faire progresser la liberté par la technologie ainsi que mettre la science et la technologie au premier plan dans la politique étrangère afin d’assurer la sécurité et la prospérité des États-Unis. Parmi les actions de cette diplomatie, figure le 5G Clean Networks : visant à créer un réseau 5G sécurisé et fiable et à protéger les frontières numériques, il s’impose désormais au monde puisqu’en octobre 2020, il fut adopté par 40 pays et 50 opérateurs de télécommunications, dont 25 des 30 alliés de l’OTAN.

La rivalité Chine / États-Unis a évolué depuis 2018[3] et ne s’est jamais autant exprimée ouvertement que ces dernières années. Cependant, les enjeux de télécommunications étaient sur la table dès le départ. Au travers de ce leadership technologique dont les télécommunications mobiles grand public ne sont qu’une des faces visibles, la Chine vise la suprématie mondiale en évinçant les États-Unis et, par-là, les valeurs qu’ils portent en matières politique, économique et sociétale.

La Chine aux commandes des normes mondiales

Dans le secteur des télécommunications co-existent plusieurs organismes internationaux de normalisation tels que le 3GPP, l’ITU (Union Internationale des télécommunications, membre onusien influent auprès du 3GPP) et l’ISO (Organisation Internationale de Normalisation).

Il existe également des instances de normalisation régionales ou nationales ; ainsi par exemples, l’ANSI (Institut national de normalisation américain), la NTIA (Administration nationale des télécommunications et information) et la FCC (Commission fédérale des communications) aux États-Unis, la SAC (Administration de normalisation chinoise) et la CCSA (Agence chinoise de normalisation des télécommunications) en Chine. Il est intéressant de remarquer une brique américaine au sein de cette agence : Qualcomm, via sa filiale chinoise, en est l’un des membres. Ces organismes n’ont généralement que peu de liberté face aux standards internationaux : uniquement dans le cadre des parties manquantes/des options offertes par la norme, à moins de ne pas adopter la norme au niveau national.

Les représentants du secteur (instances nationales, fabricants de puces, autres industriels et équipementiers télécoms, opérateurs…) se réunissent au sein de ces organismes internationaux pour étudier, négocier et établir les normes qui seront ensuite appliquées dans tous les pays. Ainsi, les membres du 3GPP se réunissent trois fois par an pour définir les aspects techniques (features) et les dénominations correspondantes à utiliser, chacun disposant d’un droit de vote égal. Selon des acteurs interrogés,[4] il y a toujours des débats soutenus lors des réunions de standardisation au sein de ces instances internationales.

Dans les faits, les normes sont principalement écrites et promues par les grands équipementiers. Chacun pousse ses propres solutions, le but étant d’avoir un leadership technologique et économique. En effet, les détenteurs de brevets dits « essentiels »[5], utilisés dans une norme peuvent prétendre à des royalties et ont un meilleur accès au marché car ils peuvent fabriquer les équipements nécessaires avant même que leurs concurrents commencent à y réfléchir.

A ce jour, la Chine maîtrise parfaitement les organismes internationaux du secteur. Ainsi, le haut fonctionnaire et ingénieur chinois, Houlin Zhao, a entamé son deuxième mandat de quatre ans le 1er janvier 2019 à la direction de l’ITU. L’IEC (Commission électrotechnique internationale) comprend 188 membres chinois répartis au sein des différents comités techniques, soit le plus grand nombre de représentants à égalité avec la France, l’Italie, l’Allemagne, la Suède et le Japon, les Etats-Unis avec 171 membres étant au 19è rang.

Cette coopération internationale n’existait pas à l’époque de la 2G et de la 3G, d’où les problèmes d’interopérabilité des systèmes. Par exemple, à l’époque de la 3G, un appareil américain ne fonctionnait pas à l’étranger en raison de normes différentes, et vice versa.

Si la 4G et la 5G sont devenus des standards mondiaux par l’entremise de ces instances internationales de normalisation, rien ne permet, à ce jour, d’affirmer qu’il en sera de même pour la 6G. Alors que les instances de normalisation n’ont encore fixé aucune feature de la 6G, les centres de recherche, les universités et les acteurs industriels de la 5G travaillent déjà depuis plusieurs années sur des technologies et des applications qui pourraient un jour relever de cette 6G, renversant ainsi les rôles entre instances de normalisation et acteurs industriels. C’est d’ailleurs l’un des risques pour la 6G.

Les enjeux technologiques de la 6G

Pourtant, la 6G n’en est encore à ses débuts. Selon un livre blanc publié par l’Université finlandaise d’Oulu, elle doit surmonter plusieurs obstacles techniques en matière de recherche fondamentale, de conception du matériel et d’impact environnemental avant d’être commercialisée.

Ce que les scenarii de films de science-fiction ont imaginé il y a des années, la 6G le permettra. Parmi les améliorations de la 6G est envisagée une latence extrêmement faible, notamment nécessaire aux performances des marchés financiers, des véhicules autonomes, de l’intelligence artificielle, de la médecine et de la défense... Si la 5G réduit aujourd’hui la latence à 5 millisecondes, la 6G pourrait la réduire à moins d’une milliseconde. C’est le pari qu’a fait Cisco en décembre 2019, en rachetant Exablaze, spécialiste de la faible latence. Le débit sera bien plus élevé que celui de la 5G (de 10 à 8000 fois selon les premières estimations). Ainsi, les applications que la 6G semble pouvoir rendre réelles sont nombreuses :

- Les machines équipées de caméras alimentées par la 6G seraient capables de traiter des données avec des résolutions, des angles et des vitesses inimaginables ; et ainsi connaître la position exacte d'un objet terrestre, maritime ou aérien et le contrôler à distance deviendrait un jeu d’enfant.

- Des puissances de calcul démultipliées en exploitant au mieux les ressources de l’intelligence artificielle ; et ainsi gérer en temps réel la multitude de données et d'informations exponentielles, nécessaires à une prise de décision.

- La réalité virtuelle augmentée permettrait d’afficher des hologrammes volumétriques à taille réelle, en interaction possible avec l’original physique : tout pourrait être reproduit numériquement et à taille réelle ; un moyen aussi d’explorer et de surveiller la réalité dans un monde virtuel, sans aucune contrainte temporelle ou spatiale.

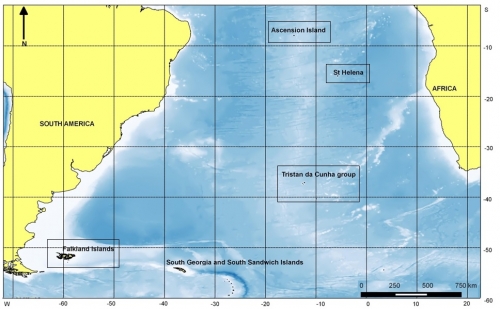

- Utilisée dans l’espace, elle unifierait les modes de transmission entre satellites et réseaux terrestres et aussi couvrirait les océans.

« À l'ère 6G, nous verrons des applications qui non seulement connecteront les humains aux machines, mais également les humains au monde numérique, assure Peter Vetter, responsable de la technologie au sein du centre R&D Bell Labs. Une connexion aussi sécurisée et privée peut être utilisée pour des soins de santé préventifs ou même pour créer un réseau 6G avec un sixième sens qui comprendrait intuitivement nos intentions, rendant nos interactions avec le monde physique plus efficaces et anticipant nos besoins, améliorant ainsi notre productivité. »

Plusieurs visions techniques s’affrontent, par exemples celles de Huawei et Google. L’enjeu de l’une comme l’autre de ces solutions reste un accès facile aux données stockées grâce à la 6G, afin qu’elles puissent être transformées en intelligence (sécurité, machine learning, transports -la Chine a pour objectif une complète automatisation des autoroutes pour 2028).

Ainsi, Huawei a une vision très centralisée de la gestion des données : construire des smart data centers utilisant l’intelligence artificielle, solution la plus simple et la moins chère, car déjà existante pour la 5G. Wang Ruidan, directeur adjoint du Centre national des infrastructures scientifiques et technologiques, a déclaré lors d’un forum à Pékin dédié à la recherche scientifique numérisée que « le partage, l’analyse et la gestion des données sont essentiels pour l’innovation scientifique et technologique à l’ère du big data. »

La vision de Google est totalement à l’opposée. Grâce au Google Mistral+, un data center miniaturisé sur quelques centimètres carrés, l’intelligence est distribuée entre plusieurs milliards de machines interconnectées.

L’Europe : terrain de confrontation sino-américaine ?

La confrontation sino-américaine sur le territoire européen est déjà présente au travers des nouvelles associations interprofessionnelles et projets en rapport avec la 6G qui se sont développés dans les milieux universitaires, industriels et publics.

Ainsi, l’Université d’Oulo en Finlande a mis en place le 6G Flagship, écosystème de recherche et de création conjointe pour l’adoption de la 5G et l’innovation 6G, programme nommé par l’Académie de Finlande, une agence gouvernementale de financement de la recherche scientifique de haute qualité. Le budget total du programme de huit ans est de 251 M EUR. En septembre 2019, le 6G Flagship a publié le premier livre blanc 6G au monde intitulé Key Drivers and Research Challenges for 6G Ubiquitous Wireless Intelligence. Mehdi Bennis, professeur agrégé à l’Université d’Oulu, déclare que « la normalisation ne commencera pas avant 2028, et [que] nous sommes donc en train de préparer le terrain pour les besoins de cette génération ».

Le 6G Flagship organise un sommet annuel international depuis 2019. Le 2è sommet s’est tenu virtuellement en mars 2020 autour d’experts du monde entier, y compris la Chine et les États-Unis. Côté chinois, industriels et universitaires se sont relayés dans les présentations : ZTE, Huawei, l’Institut de recherche de China Mobile, l’Université des sciences et technologies de Hong Kong et l’Université de Tsinghua. Côté américain, ce sont essentiellement des universitaires qui sont intervenus : Cornell University, Northeastern University, Columbia University, Rice University ainsi que deux acteurs industriels : RF Communications Consulting & Eridan Communications et Intel.[6]

Les opérateurs s’emparent de la 6G et leurs jeux d’influence se déploient également au sein des associations professionnelles existantes. Basée en Allemagne, notamment membre du 3GPP et de la GSMA[7], l’alliance NGMN (Next Generation Mobile Network) est une initiative fondée en 2006 par les principaux opérateurs de réseaux mobiles mondiaux. Elle revendique plus de 80 membres, acteurs de l’industrie et de la recherche en télécommunications mobiles. Environ un tiers sont des opérateurs mobiles, ce qui totalise plus de la moitié des abonnés mobiles au niveau mondial. Les autres membres sont des fournisseurs et fabricants représentant plus de 90 % du marché mondial du développement de réseaux mobiles, ainsi que des universités ou des instituts de recherche privés. Parmi eux, peuvent être cités de nombreux acteurs chinois et américains tels que : China Mobile, Huawei, ZTE, T-Mobile, Intel, Mavenir, Qualcomm et Johns Hopkins University.

En octobre 2020, l’alliance a lancé un nouveau projet, Vision and Drivers for 6G, élaboré pour insuffler une orientation dans les recherches et applications 6G auprès de toutes les parties prenantes. Il facilitera également les échanges d’informations entre les membres et les parties prenantes concernées.

Au niveau de l’Union européenne, le consortium Hexa-X, dédié à la 6G et opérationnel depuis janvier 2021, entre également dans le terrain de confrontation entre Etats-Unis et Chine. Le projet s’inscrit dans Horizon 2020, le programme-cadre de recherche et d'innovation de l'Union européenne (80 milliards EUR d'investissement sur sept ans). Nokia en est à la tête aux côtés d’Ericsson et d’une vingtaine de laboratoires de recherches et d'entreprises, tous acteurs européens du secteur. L’influence américaine s’infiltre cependant dans le projet : les Etats-Unis y sont représentés via le fabricant de puces Intel.

Sur le front américain : la course à l’armement a commencé

Les Etats-Unis restent à la traîne dans la 5G. S’ils sont présents dans les routeurs avec Cisco, les transmissions optiques avec Ciena, les puces avec Qualcomm et les smartphones avec Apple, ils ne disposent plus d’équipementiers mobiles. Les trois grands acteurs dans ce domaine, Nortel, Motorola et Lucent Technologies, ont tous disparu lors des transitions vers la 3G puis la 4G.

Ainsi, malgré la multitude d’acteurs industriels et numériques américains, les États-Unis sont conscients d’avoir perdu la bataille de la 5G. Ils essaient de limiter les pertes en utilisant l’extra-territorialité de leur droit et leur longue pratique de la communication d’influence auprès de leurs alliés historiques, plus particulièrement pour promouvoir la défense de la démocratie, en soutenant le club des « techno-démocraties » en zone Indo-Pacifique, Taïwan, Japon et Corée du sud, et contrer la montée en puissance de la Chine, jugée « techno-autoritaire ».

En février 2019, Trump indiquait dans un tweet vouloir développer la 6G dès que possible.[8] Néanmoins, l’Administration américaine n’en a fait un élément essentiel de souveraineté et de sécurité nationale que récemment et n’avait jusqu’alors pas débloqué de budget pour soutenir les actions R&D des acteurs du secteur.

En septembre 2020, le cabinet de conseil BCG publiait une étude à l’attention des décideurs politiques américains afin de les encourager à se concentrer sur cinq facteurs clés critiques (le réseau, le spectre, l’innovation R&D, le climat et les talents humains). Ils souhaitaient aussi s’assurer que les États-Unis aient un avenir minimum dans l’industrie des télécommunications, ces mêmes cinq thématiques étant elles aussi étudiées par les Chinois. « J’ai l’impression que nous nous sommes enthousiasmés sur d’autres choses comme l’intelligence artificielle et les progrès logiciels comme le cloud, déclarait le professeur Tommaso Melodia, directeur de l’Institut des objets sans fil de l’Université Northeastern, en novembre 2020. Nous avons pris le sans-fil comme un acquis et nous nous rendons maintenant compte, avec la pandémie, que toute notre économie dépend de la recherche sur les communications. Nous ne pouvons pas tenir cela pour acquis ; la Chine ne l’a pas fait. » Peter Vetter confirme que « cette technologie est si importante qu’elle est devenue dans une certaine mesure une course à l’armement. Il faudra une armée de chercheurs pour être compétitif. Contrairement à la 5G, l’Amérique du Nord ne laissera pas la Chine prendre le leadership. »

Dans les faits, il est vrai que seuls les universitaires américains travaillent sur la 6G depuis 2018. Par exemple, en 2019, NYU Wireless luminary Ted Rappaport, un des premiers partisans de la 5G dans le spectre d’ondes millimétriques, a publié un article sur la 6G dans les fréquences supérieures à 100GHz. Également en 2019, la FCC a approuvé des expériences dans le spectre au-dessus de 95GHz. Et en 2020, la Spectrum Innovation Initiative de la NSF (Agence nationale pour recherche scientifique fondamentale) a commencé à préconiser un nouveau Centre national de recherche sur le spectre sans fil (SII-Center) pour « aller au-delà de la 5G, de l’IoT et des autres systèmes et technologies existants ou à venir afin de tracer une trajectoire assurant le leadership des États-Unis dans les technologies, systèmes et applications sans fil à venir, en science et en ingénierie, grâce à l’utilisation et au partage efficaces du spectre radio. »

Aujourd’hui, les États-Unis ont commencé à dresser des lignes communes pour le combat 6G.

En février 2021, Apple annonce recruter des ingénieurs télécoms pour « faire partie d’une équipe définissant et effectuant des recherches sur les normes de prochaine génération comme la 6G ».

L’ATIS (Alliance for Telecommunications Industry Solutions), a lancé la Next G Alliance en octobre 2020 pour « faire progresser le leadership nord-américain en matière de 6G ». Les membres de l’alliance comprennent des géants (Google, Apple, Facebook, Microsoft), des opérateurs mobiles (AT&T, Verizon, T-Mobile), des fournisseurs de technologies et de logiciels (Ciena, Qualcomm, VMware) ainsi que Nokia, Ericsson et Samsung considérés comme des alliés. Les sujets traités vont de la réalité augmentée, à la communication entre machines inférieure à la milliseconde, aux données toujours plus concentrées et accessibles, au développement des interfaces cerveau-machine comme celles de Neuralink, société fondée par Elon Musk. Cette initiative servira également à influencer les priorités de financement de l’Administration américaine et les mesures qui soutiendront l'industrie technologique. La Présidente d’ATIS, Susan Miller, souhaite que l’Administration, la communauté universitaire américaine et l’industrie américaine du secteur travaillent en partenariat public-privé pour accélérer le développement de la 6G. Plus précisément, l’ATIS demande un financement fédéral et des crédits d’impôt pour la R&D 6G, ainsi que plus de spectre et de zones de développement dans le pays.

En Chine : l’expansionnisme sur terre et dans l’espace

La Chine compte plus d’abonnés 5G que les États-Unis, non seulement au total mais par habitant. Plus de smartphones 5G y sont commercialisés, et à des prix plus bas. La couverture 5G est plus répandue et les connexions en Chine sont, en moyenne, plus rapides qu’aux États-Unis.

Alors qu’à l’heure actuelle la Chine compte près de 700 000 stations de base 5G à travers son territoire (les Etats-Unis ne disposant pas d’une centaine de milliers), elle compte en construire plus de 600 000 nouvelles au cours de l’année 2021 a annoncé le ministre chinois de l’Industrie et de l’Informatisation, Xiao Yaqing, en décembre 2020 lors d’une conférence. Selon les estimations de Wu Hequan, membre de l’Académie chinoise d’ingénierie, le nombre total de stations de base 5G en Chine pourrait même atteindre plus de 1,7 million d’ici la fin de l’année prochaine.

Et la crise sanitaire de la COVID-19 ne va pas stopper cette expansion nationale et internationale. Bien au contraire, durant la session annuelle du Parlement en mai 2020, le Premier ministre a clairement indiqué que le plan de relance chinois passerait notamment par le développement de nouvelles infrastructures numériques et centres de données.

Malgré plusieurs embargos et moratoires commerciaux, les entreprises chinoises ont encore leur mot à dire dans le marché des équipements et technologies mobiles. Huawei apparaît clairement comme le chef de file de l’industrie 6G en Chine. Fin septembre 2019, Ren Zhengfei, PDG fondateur de Huawei, affirmait que cela faisait « entre trois et cinq ans que son groupe travaillait sur la 6G ». Il ajoutait que même si l’entreprise travaillait simultanément sur la 5G et la 6G, elle en était au début et avait encore beaucoup de chemin à parcourir avant que la commercialisation ne commence. Les recherches chinoises sur la 6G passent aussi par l’Europe et le continent américain. Selon les médias locaux, Huawei dispose d’un centre de recherches 6G au Canada et a lancé, à Sophia Antipolis en France, une chaire de recherche sur la 6G avec l'école d'ingénieurs Eurecom. « Les Etats-Unis placent leurs espoirs dans la 6G. Mais en matière de recherche 6G, Huawei mène le monde » avait affirmé Ren Zhengfei dans une interview au New York Times en 2019.

D’autres entreprises chinoises participent également à cette R&D 6G. China Unicom, l’un des trois plus grands opérateurs chinois, a mis en place dès 2019 un groupe de recherche axé sur les communications Térahertz, l’une des technologies de base pressenties pour la 6G.[9] En mai 2020, ZTE s’est associé à China Unicom pour développer la 6G et « promouvoir la fusion profonde entre le 6G et les réseaux satellites, l’IoT, l’IoV (Internet des véhicules) et l’Internet industriel ». En juin 2020, Huawei a annoncé avoir conclu un partenariat stratégique avec China Unicom et Galaxy Aerospace pour développer une solution d’intégration air-espace-sol pour la 6G. Par ailleurs, Huawei s’attaque à la région Indo-Pacifique en commençant par l’Australie, l’un des alliés historiques des Etats-Unis mais également signataire du RCEP. En effet, le Sydney Morning Herald a récemment indiqué que Huawei voulait entamer des discussions avec le gouvernement australien sur la meilleure façon de collaborer à la R&D 6G et d’éviter une répétition de l’interdiction de la 5G. « La discussion que nous voulons maintenant avoir avec le gouvernement australien est : Que faisons-nous lorsque la 6G sera là ? Parce que Huawei ou une autre entreprise chinoise sera définitivement leader dans ce domaine. » a précisé Jeremy Mitchell, directeur des affaires commerciales de Huawei en Australie.

La Chine semble véritablement en tête de cette course technologique à la 6G

Elle a commencé la recherche autour des technologies 6G dès 2018 avec l’ambition de déployer la 6G en 2029. Dès novembre 2019, le ministère des Sciences et des Technologies a créé deux groupes de travail pour mener des recherches sur la 6G et valoriser les travaux de Huawei déjà menés sur ce sujet. Le premier groupe est composé des ministères concernés chargés de promouvoir la R&D 6G dans le pays ; le deuxième groupe, Objectif 2030, rassemble trente-sept spécialistes issus d’universités, d’institutions et d’entreprises. Le Vice-Ministre Wang Xi des Sciences et des Technologies a déclaré que la voie technique pour la 6G reste floue et a souligné que les indicateurs clés et les scenarii d’application n’ont pas encore été standardisés.

Le lancement d’un satellite 6G par l’agence spatiale chinoise le 6 novembre 2020 en est une première concrétisation. Connu sous le nom de Tianyan-5, le satellite de télédétection a été développé par l'Université des sciences et technologies électroniques de Chine qui a travaillé avec Chengdu Guoxing Aerospace Technology et Beijing MinoSpace Technology. Il va permettre de vérifier les performances de la technologie 6G dans l’espace car sa bande de fréquence s’étendra de la fréquence des ondes millimétriques 5G à la fréquence Térahertz. Ils espèrent ainsi pouvoir étudier le comportement de cette technologie depuis l’espace et tester la communication entre un satellite et le sol terrestre : un moyen d’améliorer la couverture Internet mais aussi d’unifier les modes de transmission entre les satellites, les réseaux terrestres et de couvrir toute la planète, océans inclus. Le satellite devrait également permettre de surveiller et de détecter les catastrophes naturelles comme les incendies de forêt mais sera aussi utile pour superviser les ressources forestières, surveiller la conservation de l’eau. On peut cependant aisément imaginer bien d’autres motifs de surveillance.

Les lignes de combat sont également alignées côté chinois. En mars 2021, comme chaque année, l’événement China’s Two Sessions permet aux dirigeants des plus grandes entreprises technologiques chinoises de rencontrer les membres du gouvernement pour définir une politique commune. Cette année, les propositions des géants du web, entre autres Tencent, Xiaomi, Baidu et Lenovo, font écho aux objectifs du gouvernement en matière de 6G, d’intelligence artificielle, de conduite autonome ou encore d’informatique quantique.

Conclusion

A l’instar du Royaume-Uni qui contrôlait la planète en tenant la mer au 19è siècle, la puissance qui dominera la 6G dirigera le monde du 21è siècle. Mais cette bataille sino-américaine de la 6G sera-t-elle la dernière pour la suprématie et un nouvel ordre mondial ? Il reste une dizaine d’années avant que la 6G ne se concrétise et obtienne un certain potentiel de profits pour les opérateurs et industriels télécoms, mais il est certain que le premier pays à détenir des brevets technologiques 6G gagnera. La 6G promet des applications stratégiques dans les domaines militaire et civil. De l’Internet of Things, elle va nous faire passer à :

- l’Internet of Senses, des technologies qui permettent de « communiquer numériquement le toucher, le goût, l’odorat et la sensation de chaleur ou de froid » ;

- et à I’Internet of Behaviors, des technologies qui analyseront, imiteront et géreront sans cesse nos modes de fonctionnement et de pensée.

Pour l’instant, les États-Unis et la Chine sont surtout impliqués dans une démonstration musclée, sur leurs territoires mais également dans le reste du monde, avec des batailles d’annonces médiatiques et des organisations structurées en parallèle pour obtenir le leadership dans ce qui sera le prochain système de communication sans fil au monde, ou la prochaine révolution industrielle.

Cependant, les observateurs du secteur craignent de plus en plus que la rupture géopolitique entre les États-Unis et la Chine ne finisse par casser le travail sur la norme 6G créant ainsi une version américaine et une version chinoise de la technologie qui ne seraient pas interopérables. Si, tel qu’il apparaît aujourd’hui, la Chine reste en avance dans la recherche 6G, Pano Yannakogeorgos, expert du New York University’s Center for Global Affairs, craint que les États-Unis ne repartent sur l’ancien système différencié en créant leurs propres normes.

Le monde pourrait alors se retrouver coupé en deux, avec deux standards de communication différents, l’un dominé par les Chinois, l’autre par les Américains.

Catherine Delahaye.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

À partir de 1954, grâce aux bons offices du colonel Younes, le groupe Eni -avec Agip Mineraria, Snam et Nuovo Pignone- s'engage dans une série d'opérations importantes : la recherche de pétrole, le forage, la distribution de pétrole et de GPL et les projets autour du barrage d'Assouan. Une collaboration fructueuse à laquelle s'ajoutent la construction d'un oléoduc entre Suez et la capitale égyptienne ainsi que la mise en oeuvre d'une raffinerie. C'est lors de l'inauguration de l'usine, qui a lieu le 24 juillet 1956 en présence d'Enrico Mattei, que Nasser communique à Younes sa décision de nationaliser le Canal trois jours plus tard. Bien que les archives de l'Eni relatives à cet événement soient étrangement (ou délibérément ?) incomplètes, il est difficile d'imaginer que Mattei, invité d'honneur ce jour-là, n'avait aucune idée de la crise qui s’annonçait, imminente ; plus que probablement, il n'avait pas été averti de manière confidentielle. Ce brillant entrepreneur de la région des Marches n'avait certainement aucun doute sur l’issue des événements. Lorsque la crise éclate, il tente de convaincre Gronchi et le Premier ministre Segni de promouvoir une médiation italienne entre les parties, tandis qu'Il Giorno, le quotidien de l'Eni, rassure l'opinion publique et les milieux économiques sur les intentions des Égyptiens. Non content de cela, l'homme de Matelica s'est immédiatement mobilisé pour venir en aide à son précieux ami Younes qui avait été catapulté par Nasser à la direction de la toute nouvelle Autorité du Canal de Suez. Mattei savait que le principal problème des Égyptiens était d'assurer la navigation le long de la voie d'eau, une tâche techniquement exigeante qui, jusqu'alors, était assurée par les pilotes de la Compagnie. Selon les calculs d'Eden et de Mollet, sans la contribution des 323 techniciens étrangers, le trafic aurait été réduit de moitié, provoquant des embouteillages, des retards et, finalement, le chaos. Une excellente excuse pour intervenir et reprendre le contrôle de la voie navigable.

À partir de 1954, grâce aux bons offices du colonel Younes, le groupe Eni -avec Agip Mineraria, Snam et Nuovo Pignone- s'engage dans une série d'opérations importantes : la recherche de pétrole, le forage, la distribution de pétrole et de GPL et les projets autour du barrage d'Assouan. Une collaboration fructueuse à laquelle s'ajoutent la construction d'un oléoduc entre Suez et la capitale égyptienne ainsi que la mise en oeuvre d'une raffinerie. C'est lors de l'inauguration de l'usine, qui a lieu le 24 juillet 1956 en présence d'Enrico Mattei, que Nasser communique à Younes sa décision de nationaliser le Canal trois jours plus tard. Bien que les archives de l'Eni relatives à cet événement soient étrangement (ou délibérément ?) incomplètes, il est difficile d'imaginer que Mattei, invité d'honneur ce jour-là, n'avait aucune idée de la crise qui s’annonçait, imminente ; plus que probablement, il n'avait pas été averti de manière confidentielle. Ce brillant entrepreneur de la région des Marches n'avait certainement aucun doute sur l’issue des événements. Lorsque la crise éclate, il tente de convaincre Gronchi et le Premier ministre Segni de promouvoir une médiation italienne entre les parties, tandis qu'Il Giorno, le quotidien de l'Eni, rassure l'opinion publique et les milieux économiques sur les intentions des Égyptiens. Non content de cela, l'homme de Matelica s'est immédiatement mobilisé pour venir en aide à son précieux ami Younes qui avait été catapulté par Nasser à la direction de la toute nouvelle Autorité du Canal de Suez. Mattei savait que le principal problème des Égyptiens était d'assurer la navigation le long de la voie d'eau, une tâche techniquement exigeante qui, jusqu'alors, était assurée par les pilotes de la Compagnie. Selon les calculs d'Eden et de Mollet, sans la contribution des 323 techniciens étrangers, le trafic aurait été réduit de moitié, provoquant des embouteillages, des retards et, finalement, le chaos. Une excellente excuse pour intervenir et reprendre le contrôle de la voie navigable. Afin d'accélérer la paralysie, les gouvernements de Londres et de Paris ordonnent à la Compagnie de rappeler tout le personnel non égyptien encore présent sur l'Isthme avant le 15 septembre. Mais en ce jour fatidique: "Les autorités égyptiennes ont réussi à faire face au départ de 212 opérateurs, dont 90 pilotes, sans affecter le trafic maritime. Vingt-cinq pilotes étrangers qui avaient répondu à la campagne de recrutement lancée par les autorités égyptiennes ont contribué à ce premier succès: quinze Russes, quatre Yougoslaves, trois Italiens et trois Allemands de l'Ouest se sont joints aux quarante pilotes grecs qui n'avaient pas accepté l'invitation de la compagnie à quitter leurs postes. À la recherche de personnel spécialisé capable d'opérer à bord des navires en transit, les Égyptiens avaient pu compter sur une formidable agence de recrutement: depuis la fin du mois de juillet, Enrico Mattei et ses collaborateurs s'étaient affairés dans les ports italiens, offrant des engagements somptueux, pour trouver des spécialistes disposés à poursuivre leur expérience professionnelle à Suez. En outre, le président de l'ENI était retourné au Caire dans les journées du 15 au 17 septembre, au moment même où le retrait redouté des pilotes étrangers avait lieu" (10). Inévitablement, la crise égyptienne a eu des répercussions sur la scène politique italienne, radicalisant l'affrontement entre les "néo-atlantistes" Gronchi, Fanfani, Taviani et Tambroni et les atlantistes "orthodoxes" comme Segni, Pacciardi, le vice-président du Conseil des ministres, Saragat et le ministre des Affaires étrangères, Gaetano Martino. Face à l'activisme du président de l'ENI et de ses amis, le Conseil des ministres opte d'abord pour une solidarité totale avec les Anglo-Français, mais l'intervention directe du Quirinal impose un changement de cap drastique et Segni, avec de nombreuses incertitudes, opte pour une attitude de "compréhension" et de modération envers l'Egypte, et les raisons qu’elle invoquait, dans l'espoir d'une solution internationale qui garantirait la liberté de navigation.

Afin d'accélérer la paralysie, les gouvernements de Londres et de Paris ordonnent à la Compagnie de rappeler tout le personnel non égyptien encore présent sur l'Isthme avant le 15 septembre. Mais en ce jour fatidique: "Les autorités égyptiennes ont réussi à faire face au départ de 212 opérateurs, dont 90 pilotes, sans affecter le trafic maritime. Vingt-cinq pilotes étrangers qui avaient répondu à la campagne de recrutement lancée par les autorités égyptiennes ont contribué à ce premier succès: quinze Russes, quatre Yougoslaves, trois Italiens et trois Allemands de l'Ouest se sont joints aux quarante pilotes grecs qui n'avaient pas accepté l'invitation de la compagnie à quitter leurs postes. À la recherche de personnel spécialisé capable d'opérer à bord des navires en transit, les Égyptiens avaient pu compter sur une formidable agence de recrutement: depuis la fin du mois de juillet, Enrico Mattei et ses collaborateurs s'étaient affairés dans les ports italiens, offrant des engagements somptueux, pour trouver des spécialistes disposés à poursuivre leur expérience professionnelle à Suez. En outre, le président de l'ENI était retourné au Caire dans les journées du 15 au 17 septembre, au moment même où le retrait redouté des pilotes étrangers avait lieu" (10). Inévitablement, la crise égyptienne a eu des répercussions sur la scène politique italienne, radicalisant l'affrontement entre les "néo-atlantistes" Gronchi, Fanfani, Taviani et Tambroni et les atlantistes "orthodoxes" comme Segni, Pacciardi, le vice-président du Conseil des ministres, Saragat et le ministre des Affaires étrangères, Gaetano Martino. Face à l'activisme du président de l'ENI et de ses amis, le Conseil des ministres opte d'abord pour une solidarité totale avec les Anglo-Français, mais l'intervention directe du Quirinal impose un changement de cap drastique et Segni, avec de nombreuses incertitudes, opte pour une attitude de "compréhension" et de modération envers l'Egypte, et les raisons qu’elle invoquait, dans l'espoir d'une solution internationale qui garantirait la liberté de navigation.