Racines historiques de la théorie des « deux nations » en Inde

Par Daniele Perra

Ex: https://www.eurasia-rivista.com/

"Nous ne sommes pas des Afghans ni des Tartares ou des Turcs,

nous sommes nés d'un seul jardin, d'une seule branche bourgeonnante.

Distinguer les couleurs et les odeurs est une faute grave pour nous,

car nous avons tous, un seul et unique, engendré le printemps".

(M. Iqbal, quatrain XX, Messages de l'Orient)

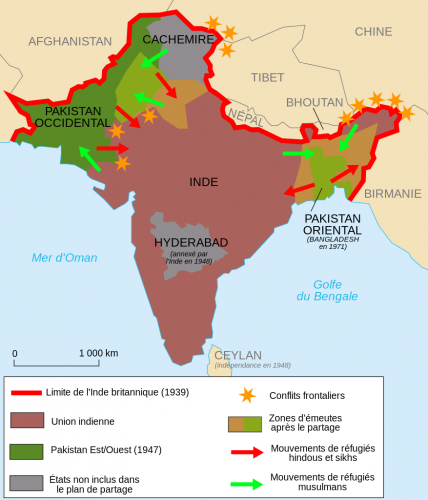

L'idée de deux nations distinctes dans le sous-continent indien n'a pas accompagné tout le parcours politique de Muhammad Ali Jinnah. Ce ne fut le cas qu'à partir du milieu des années 1930, face à la crainte que le nationalisme indien ne se transforme rapidement en nationalisme hindou (l'adoption du Vande Mataram comme hymne du Congrès inquiète Jinnah, qui y voit un chant "idolâtre" fondé sur la "haine des musulmans") [1]. C’est alors que cette idée prend une place prépondérante dans la pensée du père fondateur du Pakistan. Et Jinnah lui-même était fermement convaincu que cette idée n'était pas nouvelle du tout. En fait, elle n'est pas un produit de la modernité, mais est née au moment même où le premier hindou, également pour échapper au système rigide des castes, s'est converti à l'Islam.

Ali Jinnah.

L'idée que la théorie des deux nations a une origine prémoderne, bien qu'elle ne soit pas articulée en référence au concept moderne d'État-nation, n'est pas sans fondement. À la veille de la deuxième bataille de Tarain, le sultan des Ghurides [2] Mu'izz al-Din suggère à son rival, le souverain hindou Prithiviraj du Chahamana, une sorte de partition ante litteram par une division de l'Hindoustan qui anticipe largement les idées proposées par Muhammad Iqbal dans son discours d'Allahabad en 1930. Selon l'historien persan Firishta (1560-1620), les musulmans avaient droit à la région de Sirhind, au Punjab et au Multan, tandis que les hindous avaient droit au reste de l'espace subcontinental.

L'idée que les hindous et les musulmans représentaient inévitablement deux communautés distinctes, difficiles à faire coexister l'une avec l'autre, était récurrente à l'époque moghole.

La dynastie d'origine turco-mongole, bien qu'adhérant formellement au courant sunnite de l’islam (de rite juridique hanafite), a eu un rapport assez complexe (et en phases alternées) avec la religion. La religion, en fait, a été conçue principalement comme un instrument du pouvoir politico-militaire. Babur (1483-1530), fondateur de la famille impériale, par exemple, n'a redécouvert la ferveur religieuse que lorsqu'il était sur le point de faire la guerre aux Rajputs belliqueux de Rana Sanga : des guerriers hindous connus pour la pratique consistant à tuer leurs propres femmes et enfants dans l'imminence d'une défaite pour éviter d'être réduits en esclavage par les vainqueurs. Ainsi, à l'approche de la bataille de Khanua (1527), Babur déclara solennellement à ses hommes :

"Nobles et soldats! Celui qui participe à la fête de la vie doit, avant la fin, boire à la coupe de la mort. Il vaut donc mieux mourir avec honneur que de vivre dans l'infamie. Le Très-Haut nous a fait grâce. Il nous a maintenant placés dans une situation où, si nous tombons au combat, nous mourrons en martyrs; si nous survivons, nous serons les vengeurs victorieux de Sa Sainte Cause. Nous jurons donc d'un commun accord sur la Sainte Parole de Dieu [le Coran] qu'aucun d'entre nous ne pensera même un seul instant à tourner le dos à cette guerre; ou à se retirer de la bataille et du massacre qui suivra jusqu'à ce que son âme soit séparée de son corps "[3].

Akbar le Grand.

Toujours à l'époque moghole, bien que sous le règne d'Akbar (petit-fils de Babur), l'idée d'incompatibilité entre hindous et musulmans a trouvé une nouvelle fortune avec la prédication d'Ahmad al-Faruqi al-Sirhindi (1564-1624). Membre de la confrérie Naqshabandi, Sirhindi a non seulement théorisé l'interdépendance entre les pratiques soufies et la Shari'a, mais, malgré les critiques des milieux orthodoxes, a soutenu la supériorité de la Réalité du Coran (haqiqat-i quran) et de la Réalité de la Ka'ba sur la Réalité du Prophète (haqiqat-i Muhammadi); cette doctrine aura une influence décisive sur le développement des théories de l'exégèse coranique et de la méthodologie du philosophe pakistanais Fazlur Rahman Malik (1919-1988). Ravivant la tension constante dans l'histoire de l'Islam entre préservation et innovation, Sirhindi est devenu le porte-parole d'une bataille acharnée pour la redécouverte de la pureté originelle de l'Islam face à la tentative impériale de construire une forme religieuse syncrétique, tentative visant à aplanir les divergences au sein de l'Empire. Cet épisode mérite une brève enquête.

L'histoire de l'empereur moghol Akbar est assez complexe. Bien qu'il ait réussi à satisfaire ses ambitions de conquête en plaçant l'Hindoustan sous son pouvoir, Akbar a toujours montré une tendance à la mélancolie (peut-être causée par de fréquentes crises d'épilepsie) qui transparaît dans l'inscription qu'il a dictée pour le majestueux portail de la Jama Masjid (la mosquée du vendredi, qu'il avait fait construire à Fatehpur Sikri, après la conquête du Gujarat) : " Le monde est un pont: passez-le, mais ne construisez pas de maison dessus [...] Le monde ne dure qu'une heure : passez-la dans la prière "[4].

Toujours à Fatehpur Sikri, en 1575, l'empereur a voulu établir un centre d'investigation philosophico-religieux, connu sous le nom d'Ibadhat Khana, dont l'objectif initial était de surmonter les différences entre les divers courants de l'Islam pour redonner à la religion sa force et sa pureté originelles. Cependant, surtout après l'ouverture des portes du centre par Akbar et la participation subséquente au débat de représentants d'autres religions (juifs, chrétiens, zoroastriens, hindous, etc.), son sentiment d'appartenance à l'Islam (bien qu'il n'ait jamais été complètement répudié) s'est lentement estompé. En particulier, 1578 est l'année du tournant (peut-être dû à une crise d'épilepsie plus lourde que d'habitude au cours d'une expédition de chasse): il passe du statut de souverain musulman orthodoxe à celui de réformateur radical.

Comme on retrouve dans la pensée d'Akbar l'idée que le rituel exécuté mécaniquement et sans conscience intérieure rend le culte de Dieu inutile, le roi était extrêmement intéressé et fasciné par le soufisme. Cet intérêt l'a cependant amené à convoquer non seulement des maîtres du courant ésotérique de l'Islam comme Shaikh Tajuddin (qui a identifié la doctrine soufie de l'unité de l'être avec le monisme de la métaphysique hindoue), mais aussi des samanas (ascètes bouddhistes et jaïns), des yogis, des brahmanes et des savants zoroastriens. En effet, à partir de 1580, sous l'influence du zoroastrien Dastur Mahyragi Rana, Akbar adopte également en public les rites de l'ancienne religion iranienne. Mais le conflit avec les autorités orthodoxes de l'islam a commencé dès 1579, lorsque, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet (qui tombait cette année-là le 26 juin), il a lu pour la première fois et conclu la khutba (le sermon du vendredi) dans le Jama Masjid en prononçant les mots "Allahu Akbar".

Cette expression est assez célèbre et courante en Islam. Elle suscita cependant l'ire des oulémas orthodoxes qui l'interprétèrent non pas avec le sens traditionnel "Dieu est plus grand", mais avec la volonté du souverain d'affirmer sa propre divinité, puisqu'elle pouvait aussi se prêter à un "Akbar est Dieu" plus que blasphématoire.

Quelques mois après l'événement, Akbar a obtenu de certains érudits religieux de la cour un document le déclarant Sultan-i adil (souverain vertueux). Ce document, fondé sur le dicton coranique "obéissez à Dieu, obéissez au Prophète et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité", lui permettait, entre autres, d'agir en tant qu'arbitre dans les affaires religieuses et d'émettre un décret contraignant (pour autant qu'il soit conforme au Coran) pour le bien de l'empire en cas de conflit d'opinions entre les savants.

Akbar s'est servi de ce stratagème pour promulguer en 1582 sa propre religion syncrétique, le Din Ilahi, en opposition ouverte à l'orthodoxie islamique, qu'il considérait, comme le rapporte l'historien Firishta précité, comme un obstacle à ses idées. Cette nouvelle religion se présentait comme un credo syncrétique, dont le but était de trouver un point de convergence entre toutes les croyances, afin que tous puissent l'approuver tout en restant fidèles à leurs propres croyances. Il s'agissait d'une religion "régicentrique", qui, à certains égards, peut rappeler l'expérience monothéiste solaire du pharaon égyptien Akhénaton et dont les connotations étaient principalement socio-politiques. L'idée fondamentale défendue par Akbar était que la vénération du souverain faisait partie de la même vénération de Dieu ; et que la vénération de Dieu, pour le souverain, n'était rien d'autre que la pratique d'une administration conforme à la justice.

Outre le caractère assez confus de la doctrine, l'expérience d'Akbar échoua non seulement en raison du caractère élitiste (pseudo-initiatique) que le souverain voulait donner à sa "religion", mais aussi en raison de l'hostilité des érudits musulmans orthodoxes et de la réticence des communautés majoritaires respectives de l'Empire à s'amalgamer entre elles. En fait, malgré les efforts d'Akbar, les "deux nations" du sous-continent avaient déjà été largement consolidées.

Un autre précurseur de l'idée des "deux nations" est Sayyed Ahmad Barelvi (1786-1832), qui a tenté de convaincre les Pachtounes d'abandonner définitivement leur droit coutumier particulier et de construire un "État islamique" par le biais du djihad offensif contre le royaume sikh de Ranjit Singh. Avant lui, un autre représentant musulman qui mérite qu'on s'y attarde est sans doute Shah Waliullah (1703-1762), l'inspirateur du mouvement déobandi qui, au cours du XVIIIe siècle, a invité le fondateur de l'empire Durrani dans l'actuel Afghanistan, Ahmad Shah Abdali (1722-1772) [5], à intervenir dans le sous-continent pour défendre les musulmans contre les persécutions hindoues.

Ahmad Shah Abdali.

Cependant, celui à qui l'on attribue généralement la première formulation de l'idée de deux nations distinctes dans le sous-continent indien est Sayyed Ahmad Khan : le fondateur de l'Anglo-Oriental Muhammadan College d'Aligarh, par lequel il proposait d'éduquer une nouvelle classe dirigeante musulmane "occidentalisée" (il n'est pas surprenant que sa pensée ait été prise comme référence idéologique sous le régime désastreux de Pervez Musharraf). Son nom mérite toutefois une attention particulière car c'est à partir de ses réflexions que la théorie des "deux nations" a pris un caractère proprement moderne et structuré, également en réponse anticipée au développement ultérieur des idées sur le "nationalisme composite", dont l'origine est principalement due à la pensée de Bipin Chandra Pal (1858-1932) [6] dans la première décennie du XXe siècle. Ainsi, Ahmad Khan a déclaré dans un discours prononcé en 1883 à Patna, dans l'Inde actuelle, "Mes amis, il existe en Inde deux nations importantes qui se distinguent par les noms d'hindous et de musulmans. Tout comme le corps humain possède certains organes principaux, de la même manière, ces deux nations représentent les deux principaux membres de l'Inde" [7].

En prenant note de la paternité de l'idée, il convient de noter que l'historiographie pakistanaise a mené une enquête approfondie pour savoir qui a été la première personne à formuler de manière accomplie au 20e siècle le projet de construire deux nations distinctes en Inde britannique. L'historien Sheikh Muhammad Ikram, par exemple, rapporte que la déclaration suivante du juge Abdur Rahim au congrès de la Ligue musulmane à Aligarh en 1925 a suscité une certaine consternation : "Les hindous et les musulmans ne sont pas deux sectes différentes comme les catholiques et les protestants en Angleterre, mais forment deux communautés distinctes de personnes, et se considèrent ainsi. Leurs attitudes respectives à l'égard de la vie, leurs cultures distinctes, leurs habitudes sociales et leurs civilisations, leur histoire et leurs traditions, non moins que la religion, les divisent si complètement que le fait d'avoir vécu pendant environ mille ans dans le même pays n'a rien fait pour les fusionner en une seule nation [...] Chacun d'entre nous, Indiens musulmans, voyageant par exemple en Afghanistan, en Perse ou en Asie centrale, chez les musulmans de Chine, chez les Arabes ou les Turcs, se sentiront toujours chez eux, retrouvant des coutumes auxquelles ils sont déjà habitués. Au contraire, en Inde, nous nous trouvons complètement étrangers à toutes les questions sociales dès que nous traversons la rue et entrons dans la partie de la ville où vivent nos compatriotes hindous."[8]

Nehru et Jinnah.

Cependant, l'exposé philosophique et politique de la théorie des "deux nations" est généralement attribué à Muhammad Iqbal et à Muhammad Ali Jinnah. Le premier, en effet, dans le discours déjà cité d'Allahabad, a promu l'idée d'une forme d'"autonomie au sein de l'Empire britannique" (ou sans lui) pour les musulmans du sous-continent. Selon le poète et penseur (qui a également reconnu comment les Britanniques exploitaient les divisions entre hindous et musulmans pour des raisons géopolitiques) [9], la création d'un "État islamique" était dans le meilleur intérêt de l'Inde et de l'islam lui-même. En fait, elle aurait représenté une force fondamentale pour la sécurité, la paix et l'équilibre des pouvoirs au sein d'un sous-continent dont l'unité devait être reconstruite non pas dans la négation des différences, mais dans l'harmonie et la coopération mutuelles [10]. Cette position est également résumée dans la déclaration faite par Iqbal en réponse aux accusations de Jawaharlal Nehru après l'échec de la série de tables rondes organisées à Londres au début des années 1930 sur les réformes à adopter en Inde. En voici un extrait : "En conclusion, je veux poser une question directe au Pandit Jawaharlal : comment le problème indien peut-il être résolu si la communauté majoritaire ne veut ni accorder la protection minimale nécessaire à la protection d'une minorité de 80 millions de personnes, ni accepter l'existence d'un tiers, mais continuer à parler d'un nationalisme qui ne fonctionne qu'à son propre avantage ? Cette position ne peut admettre que deux alternatives. Soit la majorité indienne doit accepter pour elle-même le rôle d'agent pérenne de l'impérialisme britannique en Orient, soit le pays doit être redistribué sur la base des affinités historiques, religieuses et culturelles. "[11]

Une vague accusation d'être un agent de l'impérialisme britannique, pour être juste, a également été portée contre Muhammad Ali Jinnah, précisément en raison de son soutien à la cause de la partition. En 1943, cette accusation a conduit un activiste supposé être associé au mouvement Khaksar (à fort caractère social-révolutionnaire)[12] à attenter à la vie du leader politique musulman. Jinnah, cependant, continua sans se décourager à soutenir l'idée que, au contraire, c'était la fausse représentation d'une Inde unie qui maintenait les Britanniques sur le sol du sous-continent.

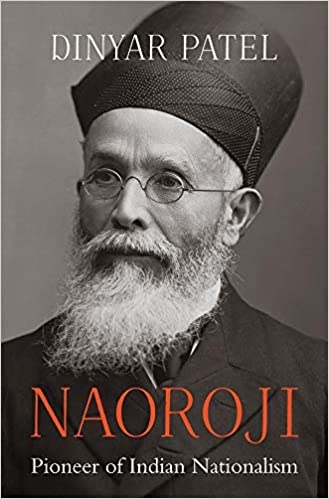

Comme nous l'avons déjà mentionné, le Qaid-e Azam a embrassé la cause des "deux nations" sur le tard. Brillant avocat passé à la politique, Jinnah termine ses études à Londres, où il devient membre de l'Honorable Society of Lincoln's Inn (l'une des plus prestigieuses guildes professionnelles de juges et d'avocats au monde) sur l'entrée principale de laquelle le prophète Mahomet figure parmi les grands hommes d'État et législateurs de l'humanité. À Londres, Jinnah devient l'assistant du politicien libéral (et franc-maçon) Dadabhai Naoroji [13], le premier Asiatique (de confession zoroastrienne) à devenir membre du Parlement britannique ; de lui, Jinnah hérite de la dévotion presque obstinée aux méthodes constitutionnelles et de l'idée d'émancipation (surtout des jeunes) par l'éducation. Cette insistance sur les méthodes constitutionnelles (même au moment où il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre solution que la partition) était surtout liée au fait que, comme cela s'est effectivement produit, une fin abrupte de la domination britannique conduirait inévitablement à la violence sectaire.

Si, comme il a été dit plus haut, Jinnah a opté pour la théorie des "deux nations" dès 1937 et suite aux tensions croissantes entre le Congrès et la Ligue musulmane, il est tout aussi vrai que son idée n'a été ouvertement présentée que dans le discours qu'il a prononcé à Lahore le 22 mars 1940 :

"Il est extrêmement difficile d'apprécier le fait que nos amis hindous ne peuvent pas comprendre la nature même de l'islam et de l'hindouisme. Ce ne sont pas des religions au sens concret du terme, en fait, ce sont des ordres sociaux différents et distincts, et c'est un rêve de penser que les hindous et les musulmans peuvent développer un sens commun de la nationalité, et cette incompréhension de la nation indienne pose des problèmes et conduira l'Inde elle-même à la faillite si nous ne reconstruisons pas cette notion à temps. Les hindous et les musulmans appartiennent à deux philosophies religieuses différentes, à des littératures différentes et à des coutumes sociales différentes. Ils ne se marient pas entre eux et appartiennent à deux civilisations différentes qui reposent sur des concepts et des idées contradictoires. Leur idée de la vie et sur la vie est différente. Il est tout à fait clair que les hindous et les musulmans tirent leur inspiration de sources historiques différentes. Ils ont des épopées différentes, des héros différents et des événements différents. Souvent, le héros de l'un est l'ennemi de l'autre et leurs victoires et défaites se chevauchent. Réunir de force dans un même État ces deux nations, l'une majoritaire et l'autre minoritaire, alimentera le mécontentement et conduira à la destruction définitive de toute constitution gouvernementale conçue pour un tel État" [14]. Il s'agissait d'une déclaration similaire faite un an plus tôt.

Une déclaration similaire a également été faite quelques années plus tôt par Choudhry Rahmat Ali (photo) (exactement en 1933 et à la fin des tables rondes de Londres) dans un pamphlet qui a acquis une certaine notoriété sous le titre de « Déclaration du Pakistan ». Rahmat Ali écrit : "Nos religions et nos cultures, nos histoires et nos traditions, nos codes sociaux et nos systèmes économiques, nos lois sur l'héritage, la succession et le mariage sont fondamentalement différents de ceux des personnes vivant dans le reste de l'Inde. Les idées qui poussent notre peuple à faire les plus grands sacrifices sont essentiellement différentes de celles qui inspirent les hindous à faire de même. Ces différences ne se limitent pas aux principes de base. Ils s'étendent jusqu'aux moindres détails de nos vies. Nous ne dînons pas ensemble. On ne se marie pas entre nous. Nos coutumes nationales et nos calendriers sont aussi différents que notre nourriture et nos vêtements"[15]. Nous ne sommes pas les mêmes.

Une déclaration similaire a également été faite quelques années plus tôt par Choudhry Rahmat Ali (photo) (exactement en 1933 et à la fin des tables rondes de Londres) dans un pamphlet qui a acquis une certaine notoriété sous le titre de « Déclaration du Pakistan ». Rahmat Ali écrit : "Nos religions et nos cultures, nos histoires et nos traditions, nos codes sociaux et nos systèmes économiques, nos lois sur l'héritage, la succession et le mariage sont fondamentalement différents de ceux des personnes vivant dans le reste de l'Inde. Les idées qui poussent notre peuple à faire les plus grands sacrifices sont essentiellement différentes de celles qui inspirent les hindous à faire de même. Ces différences ne se limitent pas aux principes de base. Ils s'étendent jusqu'aux moindres détails de nos vies. Nous ne dînons pas ensemble. On ne se marie pas entre nous. Nos coutumes nationales et nos calendriers sont aussi différents que notre nourriture et nos vêtements"[15]. Nous ne sommes pas les mêmes.

Lors d'une rencontre en 1934 entre Jinnah et Rahmat Ali lui-même, le premier suggère au second de faire preuve d'une certaine prudence. Toutefois, le zèle missionnaire conduit le fondateur du Mouvement national pakistanais à se rapprocher des thèses du national-socialisme et à entrer en opposition avec Jinnah lui-même ; cela se produit lorsque ce dernier accepte une solution territoriale qui réduit l'espace géographique du futur Pakistan par rapport au projet idéal de Rahmat Ali, fondé sur l'idée de libérer les musulmans du sous-continent de la "barbarie de l'indianisme"[16].

La théorie des "deux nations" trouve également un soutien dans les milieux purement religieux. La vision de Jinnah, comme on le sait, était celle d'un État inspiré par les principes de l'Islam, bien que lui-même ait toujours refusé toute caractérisation religieuse de son rôle. À ceux qui voulaient lui donner le titre de "Maulana", par exemple, il s'est toujours fermement opposé, déclarant être un politicien et non un homme de religion [17]. En tout cas, c’est ce qu’il a déclaré lors d'une interview avec une radio nord-américaine :

"Le Pakistan est le premier État islamique [...] La Constitution du Pakistan n'a pas encore été discutée par l'Assemblée constituante. Je ne sais pas quelle sera la forme finale de cette Constitution, mais je suis sûr qu'il s'agira d'un modèle démocratique capable d'intégrer les principes essentiels de l'Islam. Celles-ci sont toujours aussi applicables aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 1300 ans. L'Islam et l'idéalisme nous ont appris la démocratie. L'Islam nous a enseigné l'égalité entre les hommes et la justice"[18]. L'appel à l'égalité et à la justice est important.

La référence à la justice et à l'égalité entre les hommes apparaît également dans certaines déclarations de nature plus purement économique. Par exemple :

"Le système économique de l'Occident a créé des problèmes insolubles pour l'humanité [...] Il n'a pas réussi à créer la justice entre les hommes et à éliminer les diatribes dans l'arène internationale [...] L'adoption d'une théorie économique occidentale ne nous aidera pas à atteindre l'objectif de créer un peuple autosuffisant et heureux [...] Nous devons construire notre propre destin à notre manière et présenter au monde un système économique basé sur le concept islamique d'égalité" [19].

Maulana Abul A'la Maududi.

Sur la base de ces déclarations, de nombreux représentants du soufisme barelvi se sont prononcés en faveur de la partition. Au contraire, Maulana Abul A'la Maududi soutenait que l'idée de partition et de fermeture de l'islam au sein d'un État moderne était fondamentalement non islamique (contraire au concept traditionnel d'Umma). Cependant, sa Jama'at-e-Islami, malgré une relation difficile avec les institutions pakistanaises après la partition, a trouvé dans le militarisme islamiste de Zia ul-Haq, l'allié idéal pour développer un projet d'islamisation forcée par le haut, également contraire aux principes coraniques.

Parmi les groupes qui ont soutenu le plus activement le processus de séparation en deux États figure sans conteste la Ahmadiyya Muslim Jama'at. Il s'agissait d'un mouvement d'inspiration messianique, dont le premier leader (Mirza Ghulam Ahmad, 1835-1908) s'était déclaré le Mahdi attendu, invoquant le retour à la pureté originelle de l'Islam. Pendant la première guerre indo-pakistanaise de 1947-48, ce mouvement a créé l'organisation paramilitaire connue sous le nom de Furqan Forces, qui a combattu au Cachemire [20].

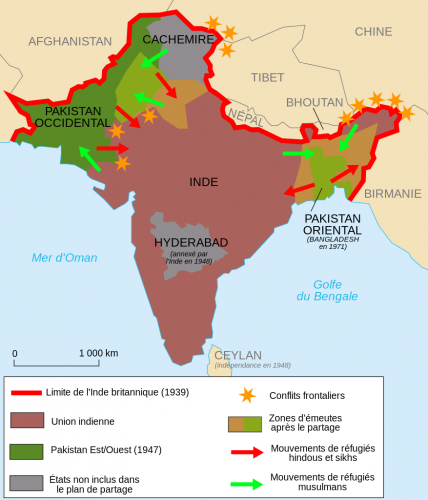

Bien sûr, même au sein de la sphère hindoue, certains penseurs et intellectuels ont adopté ou se sont opposés à la théorie des "deux nations". Il suffit de mentionner Indira Ghandi qui, lorsque le Pakistan oriental est devenu indépendant en tant que Bangladesh après la guerre de 1971 [21], a déclaré l'échec de la théorie des "deux nations". Toutefois, comme l'analyste pakistanais et ancien militaire Masud Ahmad Khan a eu l'occasion de le souligner, le Bangladesh n'est pas du tout un État laïque, c'est un État musulman. Et l'affirmation toute récente du nationalisme exclusiviste hindou du Bharatiya Janata Party, inspiré par la pensée de Vinayak Damodar Savarkar (1883-1966), est la démonstration la plus claire que la théorie de deux nations distinctes dans le sous-continent indien est plus vivante que jamais[22].

NOTES

[1] Le Vande Mataram raconte l’histoire d’une société secrète hindoue qui, au 18ème siècle, a cherché à renverser le gouvernement islamique au Bengale.

[2] Dynastie perse, auparavant de religion bouddhiste, qui s’est convertie à l’islam et qui a battu la dynastie turque persisée de Ghaznavides en 1186, tout en conquérant leur capitale Lahore, aujourd’hui sur territoire pakistanais.

[3] A. Eraly, Il trono dei Moghul. La saga dei grandi imperatori dell’India, Il Saggiatore (2000), p. 43.

[4] Il trono dei Moghul, ivi cit., p. 188.

[5] Descendant des tribus pachtounes Sadozai et Alokozai, Ahmad Shah Abdali est le héros national de l’Afghanistan et est considéré comme le « Père moderne de la Nation ».

[6] Un des architectes majeurs du mouvement Swadeshi (en même temps que Sri Aurobindo) qui s’est opposé à la partition du Bengale décidée par le gouvernement britannique d’Inde en 1903. Chandra Pal était également membre du triumvirat nationaliste Lal-Bal-Pal (les deux autres membres étaient Lala Laipat Raj et Bal Ganghadar Tilak), triumvirat qui dirigea la lutte anticoloniale indienne dans les premières années du 20ème siècle.

[7] R. Guha, Makers of modern India, Harvard University Press (2011), p. 65.

[8] S. M. Khan, Indian muslims and partition of India, Atlantic Publisher & Dist (1995), p. 308.

[9] L’historien David Hardiman partage également cette idée et cette théorie, selon lesquelles aucune hostilité particulière n’opposait les musulmans aux hindous au moment où les Britanniques sont arrivés dans le sous-continent indien. Ce sont donc, d’après cette théorie, les Britannques qui ont articulé la très célèbre pratique impérialiste du divide et impera afin de maintenir leur contrôle colonial sur cette région du monde. Voir D. Hardiman, Gandhi in his time and ours: the global legacy of his idea, Columbia University Press (2003), p. 22.

[10] Voir I. S. Sevea, The political philosophy of Muhammad Iqbal. Islam and nationalism in late colonial India, Cambridge University Press (2012), p. 14.

[11] Dans Iqbal and the Pakistan Movement, www.allamaiqbal.com.

[12] Ce mouvement, de caractère militariste rigide, a été fondé en 1931 par Allama Mashriqi (mathématicien et théoricien politique) qui se proposait de libérer l’Inde des Britanniques par le biais de la lutte armée et de la construction d’un Etat hindou/musulman.

[13] Naoroji est aussi considéré comme le mentor de l’activiste politique et intellectuel Bal Ganghadar Tilak(déjà cité comme membre du triumvirat Lal-Bal-Pal et auteur d’un ouvrage célèbre La dimora artica nei Veda) et d’un homme politique indien très important, Gopal Krishna Gokhale, fondeteur de la « Société des Serviteurs de l’Inde ».

[14] Jinnah. Creator of Pakistan, Oxford University Press (1953), p. 140.

[15] T. Kamran, Choudhry Rahmat Ali and his political imagination: Pak Plan and the continent of Dinia, contenuto in A. Usmani – M. Eaton Robb (a cura di), Muslims against the Muslim League, Cambridge University Press (2017), p. 92.

[16] K. K. Aziz, Rahmat Ali: a biography, Steiner Verlag Wiesbaden (1987), p. 123. Rahmat Ali forgea le terme d’ « indianisme » pour définir une force qui avait dominé tout le sous-continent et s’était opposé aux efforts de ses peuples pour améliorer leur propre condition. Cette force était donc perçue comme « destructrice », comme quelque chose qui avait conduit à la servitude d’au moins la moitié de la population du sous-continent. Pour ce motif, Rahmat Ali s’opposait avec virulence à la création d’une « Fédération Indienne » sous l’égide du Congrès.

[17] Hector Bolitho raconte, à ce propos, que Jinnah cultivait une admiration particulière pour l’expérience nationaliste, laïque et réformiste de Mustafa Kemal en Turquie, dont il critiquait toutefois les tendances libertines. Dans le même contexte, il est curieux de noter que Muhammad Iqbal n’appréciait pas du tout le Père de la République turque.

[18] Dans : M. A. Z. Qureshi, Decolonization and Nation-Building in Pakistan. Islam or Secularism?, IDSS Research Paper 2011.

[19] Jinnah. Creator of Pakistan, ivi cit., p. 177.

[20] S. Ross, Islam and the Ahmadiyya Jama’at. History, belief, practice, Columbia University Press (2003), p. 204.

[21] L’un des préoccupations principales qui tourmentaient Jinnah au moment de la partition était l’absence d’une communication directe, soit d’un corridor terrestre, entre les deux parties du Pakistan.

[22] Voir M. S. Khan, Jinnah’s two Nation theory, www.nation.com.pk.

Daniele Perra

Depuis 2017, Daniele Perra collabore activement avec "Eurasia. Journal of Geopolitical Studies" et le site informatique correspondant. Ses analyses portent principalement sur les relations entre la géopolitique, la philosophie et l'histoire des religions. Diplômé en sciences politiques et en relations internationales, il a obtenu en 2015 un master en études moyen-orientales de l'ASERI - Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali de l'Università Cattolica del Sacro Cuore de Milan. En 2018, son essai Sulla necessità dell'impero come entità geopolitica unitaria per l'Eurasia a été inclus dans le vol. VI des "Quaderni della Sapienza" publiés par Irfan Edizioni. Il collabore assidûment avec plusieurs sites Internet italiens et étrangers et a accordé plusieurs interviews à la radio iranienne Radio Irib. Il est l'auteur du livre Être et Révolution. Ontologie heideggérienne et politique de la libération, préface de C. Mutti (NovaEuropa 2019).

Contre-attaque grecque (14 novembre 1940 - mars 1941)

Contre-attaque grecque (14 novembre 1940 - mars 1941)

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

À partir de 1954, grâce aux bons offices du colonel Younes, le groupe Eni -avec Agip Mineraria, Snam et Nuovo Pignone- s'engage dans une série d'opérations importantes : la recherche de pétrole, le forage, la distribution de pétrole et de GPL et les projets autour du barrage d'Assouan. Une collaboration fructueuse à laquelle s'ajoutent la construction d'un oléoduc entre Suez et la capitale égyptienne ainsi que la mise en oeuvre d'une raffinerie. C'est lors de l'inauguration de l'usine, qui a lieu le 24 juillet 1956 en présence d'Enrico Mattei, que Nasser communique à Younes sa décision de nationaliser le Canal trois jours plus tard. Bien que les archives de l'Eni relatives à cet événement soient étrangement (ou délibérément ?) incomplètes, il est difficile d'imaginer que Mattei, invité d'honneur ce jour-là, n'avait aucune idée de la crise qui s’annonçait, imminente ; plus que probablement, il n'avait pas été averti de manière confidentielle. Ce brillant entrepreneur de la région des Marches n'avait certainement aucun doute sur l’issue des événements. Lorsque la crise éclate, il tente de convaincre Gronchi et le Premier ministre Segni de promouvoir une médiation italienne entre les parties, tandis qu'Il Giorno, le quotidien de l'Eni, rassure l'opinion publique et les milieux économiques sur les intentions des Égyptiens. Non content de cela, l'homme de Matelica s'est immédiatement mobilisé pour venir en aide à son précieux ami Younes qui avait été catapulté par Nasser à la direction de la toute nouvelle Autorité du Canal de Suez. Mattei savait que le principal problème des Égyptiens était d'assurer la navigation le long de la voie d'eau, une tâche techniquement exigeante qui, jusqu'alors, était assurée par les pilotes de la Compagnie. Selon les calculs d'Eden et de Mollet, sans la contribution des 323 techniciens étrangers, le trafic aurait été réduit de moitié, provoquant des embouteillages, des retards et, finalement, le chaos. Une excellente excuse pour intervenir et reprendre le contrôle de la voie navigable.

À partir de 1954, grâce aux bons offices du colonel Younes, le groupe Eni -avec Agip Mineraria, Snam et Nuovo Pignone- s'engage dans une série d'opérations importantes : la recherche de pétrole, le forage, la distribution de pétrole et de GPL et les projets autour du barrage d'Assouan. Une collaboration fructueuse à laquelle s'ajoutent la construction d'un oléoduc entre Suez et la capitale égyptienne ainsi que la mise en oeuvre d'une raffinerie. C'est lors de l'inauguration de l'usine, qui a lieu le 24 juillet 1956 en présence d'Enrico Mattei, que Nasser communique à Younes sa décision de nationaliser le Canal trois jours plus tard. Bien que les archives de l'Eni relatives à cet événement soient étrangement (ou délibérément ?) incomplètes, il est difficile d'imaginer que Mattei, invité d'honneur ce jour-là, n'avait aucune idée de la crise qui s’annonçait, imminente ; plus que probablement, il n'avait pas été averti de manière confidentielle. Ce brillant entrepreneur de la région des Marches n'avait certainement aucun doute sur l’issue des événements. Lorsque la crise éclate, il tente de convaincre Gronchi et le Premier ministre Segni de promouvoir une médiation italienne entre les parties, tandis qu'Il Giorno, le quotidien de l'Eni, rassure l'opinion publique et les milieux économiques sur les intentions des Égyptiens. Non content de cela, l'homme de Matelica s'est immédiatement mobilisé pour venir en aide à son précieux ami Younes qui avait été catapulté par Nasser à la direction de la toute nouvelle Autorité du Canal de Suez. Mattei savait que le principal problème des Égyptiens était d'assurer la navigation le long de la voie d'eau, une tâche techniquement exigeante qui, jusqu'alors, était assurée par les pilotes de la Compagnie. Selon les calculs d'Eden et de Mollet, sans la contribution des 323 techniciens étrangers, le trafic aurait été réduit de moitié, provoquant des embouteillages, des retards et, finalement, le chaos. Une excellente excuse pour intervenir et reprendre le contrôle de la voie navigable. Afin d'accélérer la paralysie, les gouvernements de Londres et de Paris ordonnent à la Compagnie de rappeler tout le personnel non égyptien encore présent sur l'Isthme avant le 15 septembre. Mais en ce jour fatidique: "Les autorités égyptiennes ont réussi à faire face au départ de 212 opérateurs, dont 90 pilotes, sans affecter le trafic maritime. Vingt-cinq pilotes étrangers qui avaient répondu à la campagne de recrutement lancée par les autorités égyptiennes ont contribué à ce premier succès: quinze Russes, quatre Yougoslaves, trois Italiens et trois Allemands de l'Ouest se sont joints aux quarante pilotes grecs qui n'avaient pas accepté l'invitation de la compagnie à quitter leurs postes. À la recherche de personnel spécialisé capable d'opérer à bord des navires en transit, les Égyptiens avaient pu compter sur une formidable agence de recrutement: depuis la fin du mois de juillet, Enrico Mattei et ses collaborateurs s'étaient affairés dans les ports italiens, offrant des engagements somptueux, pour trouver des spécialistes disposés à poursuivre leur expérience professionnelle à Suez. En outre, le président de l'ENI était retourné au Caire dans les journées du 15 au 17 septembre, au moment même où le retrait redouté des pilotes étrangers avait lieu" (10). Inévitablement, la crise égyptienne a eu des répercussions sur la scène politique italienne, radicalisant l'affrontement entre les "néo-atlantistes" Gronchi, Fanfani, Taviani et Tambroni et les atlantistes "orthodoxes" comme Segni, Pacciardi, le vice-président du Conseil des ministres, Saragat et le ministre des Affaires étrangères, Gaetano Martino. Face à l'activisme du président de l'ENI et de ses amis, le Conseil des ministres opte d'abord pour une solidarité totale avec les Anglo-Français, mais l'intervention directe du Quirinal impose un changement de cap drastique et Segni, avec de nombreuses incertitudes, opte pour une attitude de "compréhension" et de modération envers l'Egypte, et les raisons qu’elle invoquait, dans l'espoir d'une solution internationale qui garantirait la liberté de navigation.

Afin d'accélérer la paralysie, les gouvernements de Londres et de Paris ordonnent à la Compagnie de rappeler tout le personnel non égyptien encore présent sur l'Isthme avant le 15 septembre. Mais en ce jour fatidique: "Les autorités égyptiennes ont réussi à faire face au départ de 212 opérateurs, dont 90 pilotes, sans affecter le trafic maritime. Vingt-cinq pilotes étrangers qui avaient répondu à la campagne de recrutement lancée par les autorités égyptiennes ont contribué à ce premier succès: quinze Russes, quatre Yougoslaves, trois Italiens et trois Allemands de l'Ouest se sont joints aux quarante pilotes grecs qui n'avaient pas accepté l'invitation de la compagnie à quitter leurs postes. À la recherche de personnel spécialisé capable d'opérer à bord des navires en transit, les Égyptiens avaient pu compter sur une formidable agence de recrutement: depuis la fin du mois de juillet, Enrico Mattei et ses collaborateurs s'étaient affairés dans les ports italiens, offrant des engagements somptueux, pour trouver des spécialistes disposés à poursuivre leur expérience professionnelle à Suez. En outre, le président de l'ENI était retourné au Caire dans les journées du 15 au 17 septembre, au moment même où le retrait redouté des pilotes étrangers avait lieu" (10). Inévitablement, la crise égyptienne a eu des répercussions sur la scène politique italienne, radicalisant l'affrontement entre les "néo-atlantistes" Gronchi, Fanfani, Taviani et Tambroni et les atlantistes "orthodoxes" comme Segni, Pacciardi, le vice-président du Conseil des ministres, Saragat et le ministre des Affaires étrangères, Gaetano Martino. Face à l'activisme du président de l'ENI et de ses amis, le Conseil des ministres opte d'abord pour une solidarité totale avec les Anglo-Français, mais l'intervention directe du Quirinal impose un changement de cap drastique et Segni, avec de nombreuses incertitudes, opte pour une attitude de "compréhension" et de modération envers l'Egypte, et les raisons qu’elle invoquait, dans l'espoir d'une solution internationale qui garantirait la liberté de navigation.

Une déclaration similaire a également été faite quelques années plus tôt par Choudhry Rahmat Ali (photo) (exactement en 1933 et à la fin des tables rondes de Londres) dans un pamphlet qui a acquis une certaine notoriété sous le titre de « Déclaration du Pakistan ». Rahmat Ali écrit : "Nos religions et nos cultures, nos histoires et nos traditions, nos codes sociaux et nos systèmes économiques, nos lois sur l'héritage, la succession et le mariage sont fondamentalement différents de ceux des personnes vivant dans le reste de l'Inde. Les idées qui poussent notre peuple à faire les plus grands sacrifices sont essentiellement différentes de celles qui inspirent les hindous à faire de même. Ces différences ne se limitent pas aux principes de base. Ils s'étendent jusqu'aux moindres détails de nos vies. Nous ne dînons pas ensemble. On ne se marie pas entre nous. Nos coutumes nationales et nos calendriers sont aussi différents que notre nourriture et nos vêtements"[15]. Nous ne sommes pas les mêmes.

Une déclaration similaire a également été faite quelques années plus tôt par Choudhry Rahmat Ali (photo) (exactement en 1933 et à la fin des tables rondes de Londres) dans un pamphlet qui a acquis une certaine notoriété sous le titre de « Déclaration du Pakistan ». Rahmat Ali écrit : "Nos religions et nos cultures, nos histoires et nos traditions, nos codes sociaux et nos systèmes économiques, nos lois sur l'héritage, la succession et le mariage sont fondamentalement différents de ceux des personnes vivant dans le reste de l'Inde. Les idées qui poussent notre peuple à faire les plus grands sacrifices sont essentiellement différentes de celles qui inspirent les hindous à faire de même. Ces différences ne se limitent pas aux principes de base. Ils s'étendent jusqu'aux moindres détails de nos vies. Nous ne dînons pas ensemble. On ne se marie pas entre nous. Nos coutumes nationales et nos calendriers sont aussi différents que notre nourriture et nos vêtements"[15]. Nous ne sommes pas les mêmes.

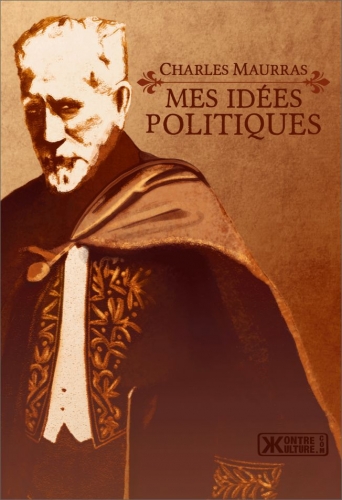

Maurras n’est pas un factieux ! Sincère et dénué d’arrières-pensées, c’est avant tout un littéraire en politique, pas un disciple de Lénine ! Doté d’un autre tempérament, peut-être eût-il agi comme les républicains au 4 septembre 1870 ? Ce jour-là, à l’annonce de la prise de Sedan par les Prussiens qui font prisonnier l’empereur des Français Napoléon III, les républicains n’hésitent pas à renverser le Second Empire qui, quatre mois plus tôt, obtenait 70 % des suffrages lors d’un plébiscite. Une fois la République installée, les nouveaux maîtres du pays peuvent enfin proclamer que « la patrie en danger ». L’essentiel est posé ! Jamais ensuite, les gouvernements d’Ordre moral du président monarchiste de la République, le Maréchal de Mac-Mahon, n’envisageront d’abolir le nouveau régime…

Maurras n’est pas un factieux ! Sincère et dénué d’arrières-pensées, c’est avant tout un littéraire en politique, pas un disciple de Lénine ! Doté d’un autre tempérament, peut-être eût-il agi comme les républicains au 4 septembre 1870 ? Ce jour-là, à l’annonce de la prise de Sedan par les Prussiens qui font prisonnier l’empereur des Français Napoléon III, les républicains n’hésitent pas à renverser le Second Empire qui, quatre mois plus tôt, obtenait 70 % des suffrages lors d’un plébiscite. Une fois la République installée, les nouveaux maîtres du pays peuvent enfin proclamer que « la patrie en danger ». L’essentiel est posé ! Jamais ensuite, les gouvernements d’Ordre moral du président monarchiste de la République, le Maréchal de Mac-Mahon, n’envisageront d’abolir le nouveau régime… Le manque de discernement tactique à propos de l’« Union sacrée » a coûté très cher à Maurras. Dès 1926, sa condamnation par l’Église catholique brise une vitalité déjà bien freinée par l’assassinat de Marius Plateau (1886 - 1923) et une absence d’approches sociales réalistes que défendait pour sa part l’activiste Henri Lagrange (1893 – 1915).

Le manque de discernement tactique à propos de l’« Union sacrée » a coûté très cher à Maurras. Dès 1926, sa condamnation par l’Église catholique brise une vitalité déjà bien freinée par l’assassinat de Marius Plateau (1886 - 1923) et une absence d’approches sociales réalistes que défendait pour sa part l’activiste Henri Lagrange (1893 – 1915).

"En général l'historiographie a pour tâche de former l'image que le nation a d'elle-même et de situer l'homme dans la réalité historique (...). De nos jours, on hésite entre une idée de l'histoire comme magistra vitae et une sorte de méfiance généralisée envers elle sous prétexte qu'elle serait le fruit de manipulations et qu'on ne saurait donc s'y fier. En outre, l'historien s'acquitte de la tâche de satisfaire les curiosités les plus disparates, qui vont de la construction des navires à la façon dont les paysans du Moyen Âge faisaient l'amour. Je ne crois pas qu'on puisse accepter cette réduction du chercheur en histoire au rang d'appareil automatique destiné à satisfaire les curiosités des autres et ce parce que, dans ma manière de voir, la fonction principale de l'historien demeure de proposer une image de sa communauté nationale. L'affirmation suivant laquelle nous serions devant un type de problèmes dépassés, puisque nous nous acheminons vers l'intégration européenne, me parait très improductive. Je considère en fait qu'on ne saurait entrer dans une réalité différente sans connaître convenablement la sienne".

"En général l'historiographie a pour tâche de former l'image que le nation a d'elle-même et de situer l'homme dans la réalité historique (...). De nos jours, on hésite entre une idée de l'histoire comme magistra vitae et une sorte de méfiance généralisée envers elle sous prétexte qu'elle serait le fruit de manipulations et qu'on ne saurait donc s'y fier. En outre, l'historien s'acquitte de la tâche de satisfaire les curiosités les plus disparates, qui vont de la construction des navires à la façon dont les paysans du Moyen Âge faisaient l'amour. Je ne crois pas qu'on puisse accepter cette réduction du chercheur en histoire au rang d'appareil automatique destiné à satisfaire les curiosités des autres et ce parce que, dans ma manière de voir, la fonction principale de l'historien demeure de proposer une image de sa communauté nationale. L'affirmation suivant laquelle nous serions devant un type de problèmes dépassés, puisque nous nous acheminons vers l'intégration européenne, me parait très improductive. Je considère en fait qu'on ne saurait entrer dans une réalité différente sans connaître convenablement la sienne".

De Felice ne répugnait pas à favoriser les remous autour d'une oeuvre savante et difficile qui, sans interventions médiatiques provocatrices, serait restée sans doute peu connue. Tout en évoluant fortement au fil de ses recherches sur la personnalité de Mussolini, sur un mouvement et un régime, il a eu l'occasion de souligner maintes fois tout ce qui sépare le fascisme italien du national-socialisme allemand et, à plus forte raison, du bolchevisme.

De Felice ne répugnait pas à favoriser les remous autour d'une oeuvre savante et difficile qui, sans interventions médiatiques provocatrices, serait restée sans doute peu connue. Tout en évoluant fortement au fil de ses recherches sur la personnalité de Mussolini, sur un mouvement et un régime, il a eu l'occasion de souligner maintes fois tout ce qui sépare le fascisme italien du national-socialisme allemand et, à plus forte raison, du bolchevisme.

Ancienne cheville ouvrière de la victoire majeure de l’armée d’Orient en 1918 et favori bien placé pour la succession de Gamelin au poste de généralissime, le général Charles Huntziger était en 1939 l’un des grands talents du haut commandement de l’armée française. Chef de la IIe armée lors de la percée allemande décisive des Ardennes en mai 1940, il est chargé d’assumer le rôle peu enviable de principal signataire français de l’armistice de Rethondes. Il devient ensuite un des hiérarques du régime de Vichy, d’abord à la Commission d’armistice de Wiesbaden puis en tant que Ministre de la Guerre. Il meurt dans un accident d’avion en novembre 1941, laissant pour l’Histoire le renom controversé d’un protagoniste clé des débuts de la Collaboration d’État.

Ancienne cheville ouvrière de la victoire majeure de l’armée d’Orient en 1918 et favori bien placé pour la succession de Gamelin au poste de généralissime, le général Charles Huntziger était en 1939 l’un des grands talents du haut commandement de l’armée française. Chef de la IIe armée lors de la percée allemande décisive des Ardennes en mai 1940, il est chargé d’assumer le rôle peu enviable de principal signataire français de l’armistice de Rethondes. Il devient ensuite un des hiérarques du régime de Vichy, d’abord à la Commission d’armistice de Wiesbaden puis en tant que Ministre de la Guerre. Il meurt dans un accident d’avion en novembre 1941, laissant pour l’Histoire le renom controversé d’un protagoniste clé des débuts de la Collaboration d’État.

L’empereur reçoit pour dix ans la souveraineté sur Jérusalem, Bethléem et la Haute-Galilée, où se niche, à flanc de colline, la ville de Nazareth, tandis que les mahométans gardent, dans la ville sainte, le contrôle de la mosquée al-Aqsa et le Mont Moriah (soit le quartier du Temple). Cet accord jette le pape dans une fureur prodigieuse : les dévots de Mahomet n’ont pas été étrillés en bataille rangée et une partie de Jérusalem leur est laissée, notamment celle qui intéresse au plus haut point les Chevaliers du Temple, respectueusement soumis au pontife. Le 14 mars 1229, Frédéric fait son entrée solennelle à Jérusalem, où il est sacré roi le 16, en l’église du Saint-Sépulcre, boudé, sur ordre du pape, par le patriarche latin et les chevaliers des Ordres militaires.

L’empereur reçoit pour dix ans la souveraineté sur Jérusalem, Bethléem et la Haute-Galilée, où se niche, à flanc de colline, la ville de Nazareth, tandis que les mahométans gardent, dans la ville sainte, le contrôle de la mosquée al-Aqsa et le Mont Moriah (soit le quartier du Temple). Cet accord jette le pape dans une fureur prodigieuse : les dévots de Mahomet n’ont pas été étrillés en bataille rangée et une partie de Jérusalem leur est laissée, notamment celle qui intéresse au plus haut point les Chevaliers du Temple, respectueusement soumis au pontife. Le 14 mars 1229, Frédéric fait son entrée solennelle à Jérusalem, où il est sacré roi le 16, en l’église du Saint-Sépulcre, boudé, sur ordre du pape, par le patriarche latin et les chevaliers des Ordres militaires.

Réduire la morale, pour le Prince de Ligne, ce ne sera pas lui accorder un statut inférieur, mais la réduire, presque au sens d'une « réduction phénoménologique », la décanter, en révéler l'essence, lui ôter ses écorces mortes, la délivrer de ses idolâtries forcenées, afin qu'elle nous revienne, calme, et source des heures heureuses.

Réduire la morale, pour le Prince de Ligne, ce ne sera pas lui accorder un statut inférieur, mais la réduire, presque au sens d'une « réduction phénoménologique », la décanter, en révéler l'essence, lui ôter ses écorces mortes, la délivrer de ses idolâtries forcenées, afin qu'elle nous revienne, calme, et source des heures heureuses.  Le Prince de Ligne, réputé homme d'esprit, et que ses mauvais disciples imitent en rivalisant d'arrogance, nous semble d'abord un homme de cœur, ayant la vigueur de l'homme de cœur, c'est dire le courage de celui ne s'en conte pas. La certitude, la remontrance, le grief ne sont pas fort: « Malheur aux gens qui n'ont jamais tort, ils n'ont jamais raison ». Sa leçon est de ne point faire leçon. Il s'adresse au lecteur avec amitié et ne porte pas plus loin ses maximes, dans l'idée qu'il s'en fait, que des propos de table. Ce convive, qui n'est pas de pierre, ne veut pas imposer sa loi mais se rendre aimable, simplement, et sans ambages: « Une seule chose peut nous ennoblir, c'est élévation de l'âme. Mais mon Dieu ! Que cela devient rare ! On en avait plus quand on avait pas tant d'esprit ».

Le Prince de Ligne, réputé homme d'esprit, et que ses mauvais disciples imitent en rivalisant d'arrogance, nous semble d'abord un homme de cœur, ayant la vigueur de l'homme de cœur, c'est dire le courage de celui ne s'en conte pas. La certitude, la remontrance, le grief ne sont pas fort: « Malheur aux gens qui n'ont jamais tort, ils n'ont jamais raison ». Sa leçon est de ne point faire leçon. Il s'adresse au lecteur avec amitié et ne porte pas plus loin ses maximes, dans l'idée qu'il s'en fait, que des propos de table. Ce convive, qui n'est pas de pierre, ne veut pas imposer sa loi mais se rendre aimable, simplement, et sans ambages: « Une seule chose peut nous ennoblir, c'est élévation de l'âme. Mais mon Dieu ! Que cela devient rare ! On en avait plus quand on avait pas tant d'esprit ».  La force qui ne se représente pas, la force sans la prétention au bon droit, est pour le Prince de Ligne la preuve, et la condition, de la bonté heureuse, faite pour le bonheur, et pour en donner, sans pour autant déroger à ces goûts dont on hérite et dont on inventera le jour qui vient; il nous offre ainsi de ces phrases souveraines, que l'on voudrait pouvoir faire siennes: « On n'a que des bonheurs d'enfant. Je ne connais pas de carrière plus heureuse que la mienne. Le remord, l'ambition, la jalousie n'en ont jamais troublé le cours ».

La force qui ne se représente pas, la force sans la prétention au bon droit, est pour le Prince de Ligne la preuve, et la condition, de la bonté heureuse, faite pour le bonheur, et pour en donner, sans pour autant déroger à ces goûts dont on hérite et dont on inventera le jour qui vient; il nous offre ainsi de ces phrases souveraines, que l'on voudrait pouvoir faire siennes: « On n'a que des bonheurs d'enfant. Je ne connais pas de carrière plus heureuse que la mienne. Le remord, l'ambition, la jalousie n'en ont jamais troublé le cours ».  Cet homme particulièrement actif, qui fut guerrier, cosmopolite à sa façon, galant, connaisseur des hommes et des femmes pour en avoir fréquenté diverses sortes en divers lieux plus qu'à son tour, fut aussi, on le sait moins, un contemplatif et un rêveur, pour lequel l'imagination était, non pas « la folle du logis », mais l'une des facultés reines de l'esprit humain. Entre ses excursions d'homme pressé par le sentiment de la brièveté de la vie, entre ses voyages et ses conquêtes, le temps des heures creuses n'est nullement, pour le Prince de Ligne, du temps perdu ou gâché, mais un temps qui s'approfondit, un temps en conque marine où se rassemblent des rumeurs de réminiscence et de songe. Sa façon d'écrire, tout en musiques sous-jacentes, et de voir, tout en couleurs et nuances, tient à ce temps-là, qui n'est plus le temps de l'usure et de la mort.

Cet homme particulièrement actif, qui fut guerrier, cosmopolite à sa façon, galant, connaisseur des hommes et des femmes pour en avoir fréquenté diverses sortes en divers lieux plus qu'à son tour, fut aussi, on le sait moins, un contemplatif et un rêveur, pour lequel l'imagination était, non pas « la folle du logis », mais l'une des facultés reines de l'esprit humain. Entre ses excursions d'homme pressé par le sentiment de la brièveté de la vie, entre ses voyages et ses conquêtes, le temps des heures creuses n'est nullement, pour le Prince de Ligne, du temps perdu ou gâché, mais un temps qui s'approfondit, un temps en conque marine où se rassemblent des rumeurs de réminiscence et de songe. Sa façon d'écrire, tout en musiques sous-jacentes, et de voir, tout en couleurs et nuances, tient à ce temps-là, qui n'est plus le temps de l'usure et de la mort.

Le conservatisme russe était typologiquement très proche du conservatisme d'Europe occidentale, car il possédait les mêmes caractéristiques de base, qui étaient fondées sur l'affirmation de la tradition, la compréhension de l'inégalité et de la hiérarchie comme état naturel de la société, le refus de l'utilisation de méthodes révolutionnaires comme moyen de reconstruction de la société, la lutte contre les idées des "Lumières", la conviction que la société a besoin d'un monopole bien établi sur la discussion et l'interprétation des problèmes sociaux et moraux les plus importants qui doivent être menés par la classe noble et l'Eglise, les classes supérieures étant précisément celles qui sont obligées de soutenir ces principes pour la protection et l'idéalisation de l'Etat.

Le conservatisme russe était typologiquement très proche du conservatisme d'Europe occidentale, car il possédait les mêmes caractéristiques de base, qui étaient fondées sur l'affirmation de la tradition, la compréhension de l'inégalité et de la hiérarchie comme état naturel de la société, le refus de l'utilisation de méthodes révolutionnaires comme moyen de reconstruction de la société, la lutte contre les idées des "Lumières", la conviction que la société a besoin d'un monopole bien établi sur la discussion et l'interprétation des problèmes sociaux et moraux les plus importants qui doivent être menés par la classe noble et l'Eglise, les classes supérieures étant précisément celles qui sont obligées de soutenir ces principes pour la protection et l'idéalisation de l'Etat.![Les_soirées_de_Saint-Pétersbourg___[...]Maistre_Joseph_bpt6k5780037x.JPEG](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/00/00/1064431213.JPEG)

Les conservateurs russes ont réussi à mettre partiellement en œuvre un grand nombre des exigences qu'il demandait. C'est ainsi que le 25 mai 1811, un décret est publié "sur les pensions privées", qui stipule que "la noblesse, soutenue par l'État, estime nécessaire de placer sous surveillance les personnes qui viennent de l'étranger en cherchant leurs propres intérêts et en négligeant toutes les affaires intérieures, puisqu'elles n'ont aucune règle pure en matière de moralité ou de connaissance de celle-ci" et "après avoir ruiné la noblesse et les autres classes, ces étrangers préparent lentement la ruine de la société en général car on leur permet d'éduquer les enfants du pays".

Les conservateurs russes ont réussi à mettre partiellement en œuvre un grand nombre des exigences qu'il demandait. C'est ainsi que le 25 mai 1811, un décret est publié "sur les pensions privées", qui stipule que "la noblesse, soutenue par l'État, estime nécessaire de placer sous surveillance les personnes qui viennent de l'étranger en cherchant leurs propres intérêts et en négligeant toutes les affaires intérieures, puisqu'elles n'ont aucune règle pure en matière de moralité ou de connaissance de celle-ci" et "après avoir ruiné la noblesse et les autres classes, ces étrangers préparent lentement la ruine de la société en général car on leur permet d'éduquer les enfants du pays". Finalement, à la suite d'une lutte en coulisses impliquant toutes ces "factions", Speransky finit par tomber en disgrâce en mars 1812, ce qui renforce considérablement les positions du "parti russe" et de Joseph de Maistre. En février 1812, ce dernier se voit proposer d'éditer tous les documents officiels publiés au nom du tsar ; 20 000 roubles lui sont transférés au nom de l'empereur afin d'assurer toutes les dépenses nécessaires "à la préparation et à l'exécution de l'un de ses plans".

Finalement, à la suite d'une lutte en coulisses impliquant toutes ces "factions", Speransky finit par tomber en disgrâce en mars 1812, ce qui renforce considérablement les positions du "parti russe" et de Joseph de Maistre. En février 1812, ce dernier se voit proposer d'éditer tous les documents officiels publiés au nom du tsar ; 20 000 roubles lui sont transférés au nom de l'empereur afin d'assurer toutes les dépenses nécessaires "à la préparation et à l'exécution de l'un de ses plans".

Nu, los daarvan, dit Karl Haushofer en het nationaal-socialisme is een redelijk sterk boek. Ook voor wie meer wil weten over geopolitiek, want Pierik gaat uitgebreid op het vakgebied in in het derde hoofdstuk Geopolitik: de mores van het vak. De ideeën van Friedrich Ratzel, Rudolf Kjellén, Halford Mackinder en uiteraard Karl Haushofer en de andere geopoliticus in de familie, zijn zoon Albrecht passeren, samen met die van een aantal mindere goden, uitgeverijen, begunstigers, enzovoort, de revue. Bovendien zijn in het boek 35 bladzijden aan voetnoten opgenomen en 20 bladzijden aan literatuurregister. Daarin zit héél veel over de geopolitiek, zodat wie zich verder wil verdiepen in die wetenschap zich nog lang niet zal gaan vervelen.

Nu, los daarvan, dit Karl Haushofer en het nationaal-socialisme is een redelijk sterk boek. Ook voor wie meer wil weten over geopolitiek, want Pierik gaat uitgebreid op het vakgebied in in het derde hoofdstuk Geopolitik: de mores van het vak. De ideeën van Friedrich Ratzel, Rudolf Kjellén, Halford Mackinder en uiteraard Karl Haushofer en de andere geopoliticus in de familie, zijn zoon Albrecht passeren, samen met die van een aantal mindere goden, uitgeverijen, begunstigers, enzovoort, de revue. Bovendien zijn in het boek 35 bladzijden aan voetnoten opgenomen en 20 bladzijden aan literatuurregister. Daarin zit héél veel over de geopolitiek, zodat wie zich verder wil verdiepen in die wetenschap zich nog lang niet zal gaan vervelen. Is het dan eigenlijk wel een wetenschap, kan je je afvragen? En, weerom mijn mening, dat is het en dat is het niet. Is filosofie een wetenschap? Is psychologie een wetenschap? Is economie een wetenschap? Die eerste twee vragen zullen veel mensen meteen met een “nee” beantwoorden, al zullen de beoefenaars van de wetenschap in kwestie daar wellicht een andere mening over hebben, maar economie wordt algemeen gezien als wetenschap. Ik, als economist, zeg dat het dat niet is. Op basis van de economische “wetenschap” zijn systemen gevestigd die zo ver uiteenlopen als communisme en kapitalisme, verdedigt de ene een “miljardairstaks” en de andere een “flat tax”, is de ene in crisistijden voor zware overheidsinvesteringen terwijl de andere pleit voor het buiten de economie blijven van de staat. En elke politicus én elke economist heeft “wetenschappelijke” bewijzen die zijn gelijk staven. En stuk voor stuk zijn ze van oordeel dat hun tegenstanders onwetenschappelijke klungelaars zijn. Of ze negeren die tegenstanders volkomen. Ergo: als we economie als een wetenschap beschouwen, kunnen we geopolitiek óók als een wetenschap beschouwen.

Is het dan eigenlijk wel een wetenschap, kan je je afvragen? En, weerom mijn mening, dat is het en dat is het niet. Is filosofie een wetenschap? Is psychologie een wetenschap? Is economie een wetenschap? Die eerste twee vragen zullen veel mensen meteen met een “nee” beantwoorden, al zullen de beoefenaars van de wetenschap in kwestie daar wellicht een andere mening over hebben, maar economie wordt algemeen gezien als wetenschap. Ik, als economist, zeg dat het dat niet is. Op basis van de economische “wetenschap” zijn systemen gevestigd die zo ver uiteenlopen als communisme en kapitalisme, verdedigt de ene een “miljardairstaks” en de andere een “flat tax”, is de ene in crisistijden voor zware overheidsinvesteringen terwijl de andere pleit voor het buiten de economie blijven van de staat. En elke politicus én elke economist heeft “wetenschappelijke” bewijzen die zijn gelijk staven. En stuk voor stuk zijn ze van oordeel dat hun tegenstanders onwetenschappelijke klungelaars zijn. Of ze negeren die tegenstanders volkomen. Ergo: als we economie als een wetenschap beschouwen, kunnen we geopolitiek óók als een wetenschap beschouwen. Nu, ook los van de rol van Karl Haushofer in de geopolitiek – een rol die eigenlijk nauwelijks kan overschat worden – is dit een interessant boek. De naam van Haushofer zal namelijk zelden genoemd worden zonder ook die van Rudolf Hess te noemen. Rudolf Hess, de gevangene en gehangene van Spandau, de plaatsvervanger van Adolf Hitler, de man met een vredesmissie, is ondanks alle literatuur die over hem gepleegd is nog steeds een van de enigma’s van de twintigste eeuw (daar kom ik bij een latere boekbespreking nog op terug). En hij was jaren een leerling en vriend van Karl Haushofer en diens zoon Albrecht. Hij had hun naamkaartje op zak toen hij naar Schotland vloog. De Haushofers wisten (de zoon in verschillende hoedanigheden) naar alle waarschijnlijkheid van zijn plannen. Al die zaken komen aan bod in Karl Haushofer en het nationaal-socialisme – Tijd, werk en invloed, wat toch veel meer is dan wat Wikipedia ter zake vermeldt. Dat spreekt namelijk alleen van Hess die Haushofers ideeën zou geïntroduceerd hebben bij Hitler en van Hess die Haushofers “joodse familie” (Haushofers vrouw was joods) beschermde tegen diezelfde Hitler, maar vertikt het het ook maar met een woord te hebben over de invloed die de Haushofers (zowel Karl als Albrecht) gehad hebben op zijn “vlucht”.

Nu, ook los van de rol van Karl Haushofer in de geopolitiek – een rol die eigenlijk nauwelijks kan overschat worden – is dit een interessant boek. De naam van Haushofer zal namelijk zelden genoemd worden zonder ook die van Rudolf Hess te noemen. Rudolf Hess, de gevangene en gehangene van Spandau, de plaatsvervanger van Adolf Hitler, de man met een vredesmissie, is ondanks alle literatuur die over hem gepleegd is nog steeds een van de enigma’s van de twintigste eeuw (daar kom ik bij een latere boekbespreking nog op terug). En hij was jaren een leerling en vriend van Karl Haushofer en diens zoon Albrecht. Hij had hun naamkaartje op zak toen hij naar Schotland vloog. De Haushofers wisten (de zoon in verschillende hoedanigheden) naar alle waarschijnlijkheid van zijn plannen. Al die zaken komen aan bod in Karl Haushofer en het nationaal-socialisme – Tijd, werk en invloed, wat toch veel meer is dan wat Wikipedia ter zake vermeldt. Dat spreekt namelijk alleen van Hess die Haushofers ideeën zou geïntroduceerd hebben bij Hitler en van Hess die Haushofers “joodse familie” (Haushofers vrouw was joods) beschermde tegen diezelfde Hitler, maar vertikt het het ook maar met een woord te hebben over de invloed die de Haushofers (zowel Karl als Albrecht) gehad hebben op zijn “vlucht”.