Nous ne sommes plus historiens, ni moins encore mémorialistes, nous sommes “mémoriels” ; c’est-à-dire que nous élargissons l’Histoire, ou bien nous la réduisions, à notre vaste mémoire qui est quelque chose de tout à fait actuel et qui doit servir les causes actuelles en cours de développement hystérique. Tout cela doit aboutir à une narrative de l’Histoire-du-monde telle qu’acceptable aujourd’hui selon le Système ; lequel Système, en cours d’effondrement, est surpuissant et auto-destructeur parallèlement, autrement dit complètement fou.

Attachons-nous à un seul cas parmi les myriades de désordre qui secouent nos relations, nos psychologies, nos jugements, nos certitudes qui sont toutes grosses d’une incertitude au-delà du concevable. L’État de Virginie, aux USA pour être précis et post-Civil War, le monde politique et la moraline psychologiques tremblent sur leurs bases. Cela se situe dans les effets de la révélation que le gouverneur démocrate de l’État, Ralph Northam, s’était grimé en “noir” (“Blackface”) en 1988, photo à l’appui, mais difficilement en raison de la difficulté de reconnaître le coupable derrière sa couche de cirage noir. Exigences de démission partout, y compris chez les n°2 et n°3 de l’État, qui ont depuis, eux-mêmes, été accusés d’avoir fait du Blackface, et ainsi de suite... Northam a répliqué en soulevant un point d’histoire, savoir que les premiers Noirs arrivés en Virginie (en 1619) n’étaient pas nommés “esclaves” (terme adopté en 1661, semble-t-il) mais “serviteurs sous contrats” (IS, ou Independent Servants). Quelques mots sur ces dernières péripéties, où l’on reconnait l’habile tartufferie à la fois puritaine et capitaliste...

« Déjà confronté à des appels à démissionner à la suite du scandale “blackface”, le gouverneur de Virginie, Ralph Northam, a suscité une nouvelle vague d’indignation, de moquerie et une vérification sérieuse des faits [historiques], après avoir qualifié les premiers Africains aux États-Unis de “serviteurs sous contrat”.

» Quelque 400 ans après que les premiers Africains eussent été amenés à Point Comfort, connu aujourd'hui sous le nom de Fort Monroe à Hampton, en Virginie, la société américaine reste divisée sur son héritage amer, – ainsi que sur la sémantique du terme ”esclavage”. La [polémique] des premiers esclaves noirs a éclaté dimanche, après que le gouverneur Northam eut présenté sa perception de l'histoire de l'État de Virginie. »

Voilà pour ce qui semble être les faits de cette fascinante polémique, – enfin peut-être les faits véridiques, qui sait, – et nous laissons à chacun, sans grandeur mais aussi sans intérêt aucun pour le cas, le soin de trancher....

Passons à autre chose.

Qu’est-ce que font tous ces gens ? Ceux qui s’étripent aux USA, ceux qui s’étripent en Europe, au sein et autour de la civilisation du bloc-BAO ? Qui le font en apparence à propos de l’Histoire, en vérité à propos de l’instant présent et réduit à Rien d’autre, de l’Histoire du Big Now et de l’Histoire réduite au Big Now ? Rien avant, Rien après, un Grand Tout qui est un Grand-Rien dans le Big Now, – et Avant Nous, et Après Nous le Déluge, et En avant/En arrière la zizique... L’Histoire réduite aux seules polémiques, affrontements, écharnements d’hybris de l’immédiat, Moment immobile de la postmodernité réduite à elle-seule.

Dans les temps anciens, l’historien se nommait “historien” ou bien, d’une façon plus large, “mémorialiste”. Dans ce dernier cas, le mot avait à voir avec le souvenir d’une chose passée ou avec un témoignage sur son temps, avec toutes les possibilités du simulacre de la subjectivité (quand la subjectivité se fait simulacre), complotistes et accidentelles que cela suppose et dont chacun avait la possibilité à l’esprit, – à cet esprit-là qu’on nomme en général, entre “honnête homme” au sens du XVIIème siècle, un “esprit critique” : « Mémorialiste : Auteur de mémoires historiques (chroniqueur, historien) ou d'un témoignage sur son temps. » En aucun cas, sinon simulacre né de la subjectivité, accidentellement ou par esprit de complot, n’entrait en jeu d’une façon impérative une dimension morale et objective. Le “mémorialiste” était historien “à la fortune du pot”, selon son intelligence, son honnêteté, ses principes, les normes de l’harmonie et de l’équilibre des choses et des formes qu’il voulait respecter , etc.

Aujourd’hui, nous avons, – quasi-pléonasme, nous n’avons trouvé qu’une seule référence, sans aucun intérêt, – le “mémoriéliste”, le personnage chargé universellement du “devoir mémoriel”, ou “devoir de mémoire”.

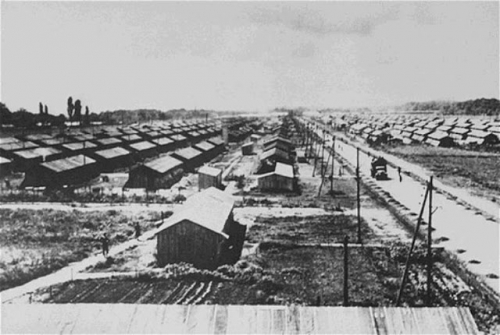

(Les tartuffe qui abondent-en-marche aujourd’hui vont jusqu’à dire “Faisons mémoire ensemble”, ou mieux, comme au début de début de l’interview dite Le Grand Jury de Richard Ferrand, le 28 janvier 2019 : « Je voulais faire mémoire avec vous ». La première question posée concernait la présence du président LREM de l’Assemblée Nationale à la manifestation des “Bonnets Rougies“ anti-Gilets-Jaunes. Ferrand dit toute sa sympathie aux premiers mais que son devoir de réserve empêchait une telle participation ; mais certes, il dit d’abord, s’adressant aux journalistes présents, qu’il voulait « faire mémoire avec [eux] » pour le 75èmeanniversaire de la libération du camp d’Auschwitz. Pour encore mieux faire, Ferrand aurait pu saluer l’Armée Rouge qui fut la libératrice du camp le même jour où prenait fin la bataille de Leningrad avec ses 400 000-1 500 000 morts en 900 jours. Mais les Russes méritent-ils aujourd’hui de partager ce même “faire mémoire” de l’exemplaire serviteur de la République qu’est Ferrand ?)

L’“Histoire” a changé de nature, en France, comme accidentellement par rapport aux énormes effets qui ne cessent de se multiplier, par le vote en 1990 d’un amendement à une loi dite depuis “Loi Gayssot” dont on connaît bien la définition. Diana Johnstone en entretenait parfaitement Noam Chomsky le 13 juin 2010 dans une “Lettre ouverte”, au paragraphe dit « La “Loi Gayssot” et la religion d’État », où se trouve les deux mots essentiels de “mémoire” et de “pénitence” :

« Personne ne pouvait être pleinement conscient à l’époque, au début des années 1980, de jusqu'où mènerait “l’affaire Faurisson”. Le scandale suscité par le professeur de littérature qui entreprit de contester la réalité de l’utilisation des chambres à gaz pour exterminer les juifs dans les camps nazis s’est avéré être un moment clé dans un processus qui a mené à l’établissement du génocide des juifs, sous la désignation de “Shoah”, comme religion de mémoire et de pénitence, promue au statut de dogme officiel.

» Loin de suivre vos conseils, en juillet 1990, l’Assemblée nationale adopta un amendement à la loi de 1881 sur la liberté de la presse appelé la loi Gayssot, d'après le nom du membre du Parti communiste qui l’avait introduit. Selon cet amendement, seront punis “ceux qui auront contesté […] l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité, tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international” de Nuremberg, commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle par ce statut, “soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale”. »

Dès lors, et quelles que soient ici les circonstances et les soi-disant nécessités, l’histoire avait complètement changé de nature. Dans ce cas de l’institution d’une “religion d’État”, elle se définissait d’un point de vue moral et objectif sans révision possible d’aucune sorte, – d’où le caractère quasi-diabolique que cette “religion d’État” mit aussitôt dans le thème de “révisionnisme” immédiatement mis en équivalence du terme nihiliste de “négationnisme”, tout cela selon une pratique pseudo-historique promise à un immense succès, qui est la politique de la repentance. Dès lors, l’histoire n’avait plus rien à voir avec ce qu’elle avait été, et le mémorialiste, personne dont l’intérêt est tourné vers la compréhension de l’instant passé, devint un “mémoriéliste”, personne dont l’intérêt se définit par la capacité de ramener l’instant passé aux normes présentes, actuelles, aux normes du Big Now si l’on veut.

Le problème de cette mutation est que l’histoire devenue “religion d’État”, et manifestement religion monothéiste, se mettait en place au momentoù se développaient, postmodernité oblige et continue à obliger, le multiculturalisme, le multi-ethnisme, les diverses facettes de l’antiracisme et du “genrisme” et ainsi de suite, tout cela à la lumière de la bienpensance-Système. A ce moment, l’histoire passait de l’enquête sur le passé et le souvenir à l’affirmation d’une mémoire du Big Now devant adapter tout le contenu mémoriel aux exigences idéologiques du susdit Big Now. Ainsi se trouve confronté le dogme d’une religion d’État, ou disons plus postmoderne d’une religion du Big Now aux exigences infiniment multiples de toutes les catégories énoncées.

Tout cela nous ramène à l’affaire initiale qui nous paraît à première vue si dérisoire et si évidente du point de vue du phénomène nommé “esclavage”, pour être confrontée à l’appréciation d’une école historique africaine réclamant que la lumière soit faite et acceptée, et adoubée pourrait-on dire en termes religieux, sur la responsabilité des “nations arabo-musulmanes” quant à la carastrophe de leur “leur traite négrière”. Les “esclaves” africains venus aux USA et devenus Africains-Américains sont nombreux aujourd’hui à se tourner vers l’Islam (The Nation of Islam, de Louis Farrakhan) et en même temps à demander réparation aux Blancs (Caucasiens-Américains, ou WASP) ; mais savent-ils ce que vaut la référence islamique dans leur cas du fait du sort de leurs ancêtres africains ?

Il ne s’agit pas ici, en aucun cas parce que notre cible reste le Système et la situation qu’il impose, de prendre position mais de poser la question de la relation existante entre la condamnation de toute approche “trop” (?) critique (islamophobie) du comportement de ce qu’on nomme “l’Islam en général” par rapport à ce que l’on doit penser (antiracisme) de ce que l’on nomme “l’esclavage en général”, toutes choses selon les consignes du Système ; et, ayant posé cette question, de constater l’impossibilité d’une réponse acceptable qui ne contienne pas, d’une façon ou l’autre et dans un sens ou l’autre, une contrainte, une mise à l’index, un attentat meurtrier et catastrophique contre “l’esprit critique”, – pour ne point parler des débris de ce qui fut la liberté du jugement.

Cette question sans réponse pour notre compte, – nous laissons le Système surpuissant face à ses contradictions autodestructrices, – est illustrée ici par une interview du 9 février 2019 par le site suisse LesObservateurs.ch du « Chercheur, anthropologue, économiste et écrivain franco-sénégalais, Tidiane N’Diaye [qui] a publié de nombreux essais sur l’esclavage des Noirs. L’un d’eux, Le Génocide voilé (2008), est une brillante enquête historique sur les traites négrières arabo-musulmanes. » (Le titre initial de l’interview est « Que les nations arabo-musulmanes se penchent enfin sur leurs traites négrières ».)

dedefensa.org

_____________

Interview de Tidiane N’Diaye

Dans Mémoire d’errance (1998), vous aviez écrit que « malgré son isolement, l’Afrique a vu de grandes civilisations se développer sur son sol. Mais elle est longtemps restée méconnue de l’Europe et plus généralement du monde ». En savons-nous maintenant plus sur ces civilisations ?

Tidiane N’Diaye : Avant d’être asservie, l’Afrique fut le siège de civilisations grandioses. Selon certains scientifiques, qui font de l’Afrique le berceau de l’humanité, l’histoire des peuples noirs commence même bien avant celle des peuples indo-européens. Il est temps de revisiter ces remarquables civilisations que sont les royaumes du Grand Zimbabwe, de l’Egypte négro-africaine (25ème dynastie nubienne des pharaons noirs), d’Ethiopie, du Ghana, du Mali. L’Empire du Ghana est considéré comme le premier Etat structuré de l’Afrique de l’Ouest. L’Empire du Mali a été fondé au XIIe siècle. Tombouctou, ville du Mali, a connu un âge d’or au cours duquel des milliers de livres auraient été écrits. Ces livres, près de 100 000 manuscrits qui commencent à être exhumés, vont permettre de mieux connaître l’histoire de l’Afrique. Leurs contenus, qui couvrent les domaines de l’astronomie, de la musique, de la botanique, du droit, des sciences, de l’histoire, de la religion, du commerce, témoignent d’une Afrique qui écrit sa propre histoire. Hélas, l’histoire des royaumes subsahariens des deux derniers millénaires, est mal connue par manque de sources écrites ou de vestiges archéologiques.

Au début du VIIe siècle, dans quel état se trouve l’Afrique?

Tidiane N’Diaye : Pendant plusieurs siècles, le continent noir a vécu en quasi-autarcie. Il fut coupé du reste du monde du néolithique à l’âge de fer. Grecs et Romains n’avaient visité que les régions de la partie nord, sans pousser plus en avant leurs entreprises. L’usage de l’oralité n’a jamais empêché la pratique de bon nombre de disciplines scientifiques au sein des civilisations africaines. Pendant très longtemps, cette tradition orale a également servi de vecteur naturel dans la transmission des connaissances en Europe où, jusqu’au XIIIe siècle, seule une minorité d’aristocrates savait lire et écrire. À Tombouctou, haut lieu de culture, dès le XIIe siècle l’université de Sankoré soutenait avantageusement la comparaison avec les universités européennes. Là s’enseignait depuis bien longtemps la géométrie, l’astronomie et l’arithmétique.

Dans Le Génocide voilé (2008), vous situez le début de la traite négrière arabo-musulmane au moment de l’islamisation du continent. Vous évoquez l’année 711, où les Arabes reviennent de la péninsule ibérique pour islamiser les peuples africains…

Dans Le Génocide voilé (2008), vous situez le début de la traite négrière arabo-musulmane au moment de l’islamisation du continent. Vous évoquez l’année 711, où les Arabes reviennent de la péninsule ibérique pour islamiser les peuples africains…

Tidiane N’Diaye : La conquête arabe du continent s’était déroulée à l’Est et au Nord. Selon des sources orales que nous avons difficilement vérifiées, il semblerait qu’au moment où, sous le commandement du gouverneur Hasan, les Arabes occupaient l’Afrique du Nord en 703, une autre tentative d’invasion militaire ait eu lieu vers le Sud du continent. Mais elle fut stoppée par la mouche tsé-tsé, qui sévit dans les forêts. Si cette bestiole a la particularité de transmettre la maladie du sommeil à l’homme, elle tue les chevaux. Ainsi, l’action des forces d’invasion arabes s’arrêtera, dans un premier temps, aux territoires situés à la limite du Sahara et, d’une façon marginale, à l’Est africain. Par la suite, les Arabes, ayant conquis l’Égypte, allaient y asservir de nombreux peuples venant de la Nubie, de Somalie et du Mozambique ou d’ailleurs, au cours de la première expansion islamique.

Pour les soldats de la guerre sainte islamique, le monde est divisé en deux parties : il y a les territoires de l’Islam et le reste. Pour ces fous de Dieux, il était du devoir des musulmans de soumettre et de convertir tous ceux qui ne l’étaient pas. Aussi, devant les assauts répétés des « djihadistes » arabes, les Nubiens préférèrent négocier la paix en concluant en 652 un traité connu sous le nom de « Bakht ». Ce traité inaugurait une traite négrière en grand, car l’émir et général Abdallah ben Saïd imposa aux Nubiens, par ce « Bakht », la livraison annuelle et forcée de 360 esclaves. La majorité des hommes objets de ce contrat, était prélevée sur les populations du Darfour. Et ce fut le point de départ d’une énorme ponction humaine, qui sera effectuée non seulement dans toute la bande soudanaise, mais aussi de l’océan Atlantique à la mer Rouge passant par l’Afrique orientale. Cette ponction se répartira soit localement, soit beaucoup plus loin que toutes les régions du monde musulman et ce, du VIIe au XXe siècle.

Dix-sept millions de victimes tuées, castrées ou asservies pendant plus de treize siècles sans interruption. Le Génocide voilé contient de nombreuses horreurs qui font froid dans le dos. Comment se fait-il que cette page sombre de l’Histoire reste encore peu connue ?

Tidiane N’Diaye : Un tel génocide, chose curieuse, très nombreux sont ceux qui souhaiteraient le voir recouvert à jamais du voile de l’oubli, souvent au nom d’une certaine solidarité religieuse voire politique. L’Afrique compte aujourd’hui entre 500 et 600 millions de musulmans. Raison pour laquelle la plupart des historiens africains ou autres, ont restreint le champ de leurs recherches sur les traites négrières à celle pratiquée par les nations occidentales. Notre propos n’a rien de moralisateur, car comment comparer ce qui fut, compte tenu des mentalités et des sensibilités de l’époque, avec notre présent. Le souhait est que les générations futures soient informées de l’antériorité et de la dimension de la traite transsaharienne et orientale. Et que les nations arabo-musulmanes se penchent enfin sur cette sinistre page de leur histoire, assument leur responsabilité pleine, entière et prononcent un jour leur aggiornamento comme les autres et c’est cela aussi, l’Histoire.

Vous avez écrit trois ouvrages sur la traite transatlantique. On ne peut donc absolument pas vous soupçonner de complaisance envers cette dernière. Mais vous racontez dans Le Génocide voilé que c’est la colonisation européenne, notamment française, qui a mis fin à la traite arabo-musulmane…

Tidiane N’Diaye : Après les abolitions occidentales, des traités furent signés pour éradiquer cette ignominie. Au congrès de Vienne, en 1815, et à celui de Vérone, en 1822, l’horreur de la traite négrière fut dénoncée comme « un fléau qui a longtemps désolé l’Afrique, dégradé l’Europe et affligé l’humanité ». Par la suite, la publication des récits de voyages de David Livingstone et de Henry Stanley incita sans doute le roi des Belges, Léopold II, à agir. Du moment que la traite arabe ne pouvait plus trouver de débouchés sur l’océan Indien, le souverain belge se proposait d’en extirper les dernières racines dans l’Est du Congo. Il entreprit d’inviter à Bruxelles la Conférence internationale de Géographie. Préparée par Émile Banning, cette rencontre se déroula du 12 au 19 septembre 1876 et rassemblait des personnalités aussi éminentes que Georg Schweinfurth (Allemagne), Verney Cameron (Grande-Bretagne) et le vice-amiral de la Roncière-le Noury (France). Une « Association Internationale pour l’Exploration et la Civilisation de l’Afrique centrale » fut créée. Les Arabes seront battus et chassés du Congo. Le 1er aout 1890, les Anglais poussèrent officiellement – comme les Français en Afrique du Nord – le sultan de Zanzibar à promulguer un décret, interdisant la traite et l’esclavage.

Ceci étant, l’abolition de la traite transatlantique n’a pas mis fin à des rapports pervers et déshumanisants entre colons français et colonisés africains. Sans même se référer à des études historiques, il suffit de relire l’aventure coloniale de Céline en Afrique relatée dans Voyage au bout de la nuit pour en avoir le cœur net…

Tidiane N’Diaye : Au XIXe siècle, l’Europe était en pleine révolution industrielle et urbaine. Ses puissances tentaient de convaincre qu’un tel tournant dans l’histoire de l’humanité était lié au triomphe de leur civilisation. Du fait de la toute nouvelle industrialisation, comme des avancées scientifiques et techniques, elles prétendaient apporter le progrès à des « peuples attardés ». Alors qu’après l’abolition de l’esclavage, l’intérêt que ces pays portaient encore à l’Afrique, était éminemment mercantile. L’horreur passée, que des raisons économiques avaient engendrée, les mêmes raisons aidèrent tout simplement à la défaire. L’abolition de l’esclavage devait beaucoup plus à l’économie qu’à la morale. Elle intervenait, à un moment où la révolution industrielle opérait une grande mutation. Et les industries de transformations nées de cette révolution avaient besoin d’autres choses que de bras serviles à mener par le fouet. Elles étaient tributaires d’un nouveau type de main-d’œuvre, de matières premières et de débouchés. Comme par malédiction, tous ces éléments indispensables à la nouvelle économie se trouvaient encore en Afrique. Les rapports entre Européens et Africains seront donc pendant longtemps ceux de dominants à dominés.

L’actuel racisme anti-noirs des pays du Maghreb est-il lié aux très longues traites arabo-musulmane auxquelles ces pays ont participé ?

Tidiane N’Diaye : Dans l’inconscient des Maghrébins, cette histoire a laissé tellement de traces que, pour eux, un « nègre » reste un esclave. Ils ne peuvent pas concevoir de noirs chez eux. Regardons ce qui se passe en Lybie, au Maroc ou ailleurs dans les pays du Golfe. On retrouve des marchés d’esclaves en Libye ! Seul le débat permettrait de dépasser cette situation-là. En France, pendant la traite et l’esclavage, il y a eu des philosophes des Lumières, comme l’abbé Grégoire ou même Montesquieu, qui ont pris la défense des noirs alors que, dans le monde arabo-musulman, les intellectuels les plus respectés, comme Ibn Khaldoun, étaient aussi des plus obscurantistes et affirmaient que les « nègres » étaient des animaux. Cette posture a survécu au temps et dans l’esprit des arabo-musulmans en général.

Revenons chez nous : le 7 novembre 2018, la Cour de Cassation de Paris a rejeté une demande de réparation et d’indemnisation des descendants d’esclaves de la traite transatlantique. Que vous inspire le rejet de cette demande ?

Tidiane N’Diaye : Les Antilles françaises ont enregistré un boom économique sans précédent grâce aux esclaves africains. Le travail de ces déportés a fait la fortune des colons et des maîtres créoles mais aussi de la France. À la fin du XVIIIe siècle, les échanges de la Martinique, de la Guadeloupe et de Saint-Domingue avec l’étranger, constituaient les deux tiers du commerce extérieur français. Grâce à l’économie des îles antillaises, la France des négociants de 1787 était le plus grand distributeur d’Europe de produits exotiques. Après l’abolition, en compensation de leur « perte de main d’œuvre », la France a versé aux anciens maîtres esclavagistes, la somme de 6 millions de francs, ce qui, en franc constant converti à l’Euro actuel, est énorme. Dans le même temps, les noirs ou « nouveaux libres », seront jetés dans la rue comme si la liberté seule pouvait gommer toutes les horreurs du passé. A ces esclaves libérés, rien ne fut accordé. Au demeurant, si réparations il doit y avoir, cela devrait concerner avant tout les descendants de ces enfants, de ces femmes et de ces hommes, dont la vie a basculé sans retour dans l’horreur et la désolation. Ils vivent aujourd’hui aux Antilles, en Guyane et à la Réunion. Quelles formes pourraient prendre ces réparations ? Aux autorités françaises d’examiner un jour la question.

My own judgment is that Roosevelt was right: U.S. entry into what became enshrined as World War II was indeed necessary. Yet by no stretch of the imagination does the result qualify as a “Good War.” And here is where Beard’s critique retains relevance.

My own judgment is that Roosevelt was right: U.S. entry into what became enshrined as World War II was indeed necessary. Yet by no stretch of the imagination does the result qualify as a “Good War.” And here is where Beard’s critique retains relevance.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

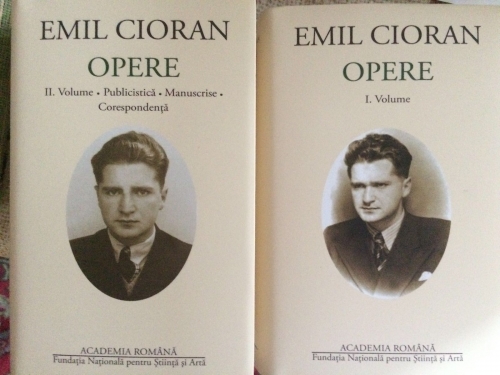

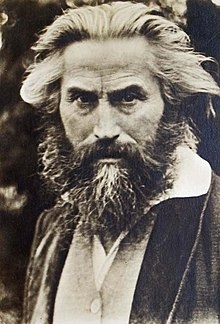

Emil Cioran

Emil Cioran A rare and stimulating combination in Cioran’s writings: unsentimental observation and intense pathos.

A rare and stimulating combination in Cioran’s writings: unsentimental observation and intense pathos. But fascism cannot work miracles. Politics must work with the human material and historical trajectory that one has. That is being true to oneself. To wish for total transformation and the tabula rasa is to invite disaster. Such revolutions are generally an exercise in self-harm. Once the passions and intoxications have settled, one finds the nation stunted and lessened: by civil war, by tyranny, by self-mutilation and deformation in the stubborn in the name of utopian goals. The historic gap with the ‘advanced’ nations is widened further still by the ordeal.

But fascism cannot work miracles. Politics must work with the human material and historical trajectory that one has. That is being true to oneself. To wish for total transformation and the tabula rasa is to invite disaster. Such revolutions are generally an exercise in self-harm. Once the passions and intoxications have settled, one finds the nation stunted and lessened: by civil war, by tyranny, by self-mutilation and deformation in the stubborn in the name of utopian goals. The historic gap with the ‘advanced’ nations is widened further still by the ordeal.

Principale figure du non-conformisme européen tant dans les années 1930 qu’après-guerre, Alexandre Marc naît en 1904 à Odessa dans l’Empire russe au sein d’une famille juive. Alexandre-Marc Lipiansky et ses parents fuient la Révolution de 1917 et s’installent à Paris. Étudiant à Iéna en Allemagne, il s’intéresse à la philosophie, puis rentre en France et y suit des cours de droit et de sciences politiques. Il participe aussi à un groupe socialiste libertaire étudiant.

Principale figure du non-conformisme européen tant dans les années 1930 qu’après-guerre, Alexandre Marc naît en 1904 à Odessa dans l’Empire russe au sein d’une famille juive. Alexandre-Marc Lipiansky et ses parents fuient la Révolution de 1917 et s’installent à Paris. Étudiant à Iéna en Allemagne, il s’intéresse à la philosophie, puis rentre en France et y suit des cours de droit et de sciences politiques. Il participe aussi à un groupe socialiste libertaire étudiant.  En contact étroit avec la revue réaliste Plans de Philippe Lamour, issue de la « galaxie » Georges Valois et des tentatives maladroites de fascisme à la française, Alexandre Marc se lie d’une part avec le pacifiste allemand francophile Otto Abetz, futur ambassadeur allemand à Paris sous l’Occupation, et, d’autre part, avec la revue nationale-bolchevique Der Gegner (« L’Opposant ») de Harro Schulze-Boysen. Il discute aussi avec Thierry Maulnier de la « Jeune Droite ». Auteur d’essais sur Pierre-Joseph Proudhon et Charles Péguy, Alexandre Marc s’oppose au nom du fédéralisme intégral à l’État-nation et nie la pertinence du clivage politicien gauche – droite.

En contact étroit avec la revue réaliste Plans de Philippe Lamour, issue de la « galaxie » Georges Valois et des tentatives maladroites de fascisme à la française, Alexandre Marc se lie d’une part avec le pacifiste allemand francophile Otto Abetz, futur ambassadeur allemand à Paris sous l’Occupation, et, d’autre part, avec la revue nationale-bolchevique Der Gegner (« L’Opposant ») de Harro Schulze-Boysen. Il discute aussi avec Thierry Maulnier de la « Jeune Droite ». Auteur d’essais sur Pierre-Joseph Proudhon et Charles Péguy, Alexandre Marc s’oppose au nom du fédéralisme intégral à l’État-nation et nie la pertinence du clivage politicien gauche – droite. Comme de nombreux fédéralistes européens après 1945, il refuse l’« Europe forteresse » défendue par Maurice Bardèche et conçoit à l’époque – il sera plus réaliste au soir de sa vie – la fédération européenne comme la dernière étape vers une fédération mondiale, ce qui est proprement impolitique. Ce penseur personnaliste estime dans Fondements du fédéralisme. Destin de l’homme à venir (L’Harmattan, 1997) que « les antagonismes peuvent être féconds (p. 28) ». Soit ! Son fédéralisme ne se cantonne pas à la seule politique; elle a d’évidentes implications socio-économiques. À la fois hostiles au libéralisme, à l’étatisme et au collectivisme, « les fédéralistes, note-t-il, veulent une entreprise réellement libre, composée d’hommes libres, et fonctionnant avec un marché véritablement libéré, c’est-à-dire – pour reprendre […] la terminologie péguyiste – affranchie du joug et de l’Argent-Roi et de l’État-Moloch (p. 143) ». Ainsi propose-t-il la planification économique dans un cadre concurrentiel et l’auto-gestion en entreprise. Il se tait en revanche sur l’intéressement, l’association Capital – Travail et la participation, trois thèmes majeurs du gaullisme qu’Alexandre Marc soupçonnait de « néo-nationalisme » étriqué.

Comme de nombreux fédéralistes européens après 1945, il refuse l’« Europe forteresse » défendue par Maurice Bardèche et conçoit à l’époque – il sera plus réaliste au soir de sa vie – la fédération européenne comme la dernière étape vers une fédération mondiale, ce qui est proprement impolitique. Ce penseur personnaliste estime dans Fondements du fédéralisme. Destin de l’homme à venir (L’Harmattan, 1997) que « les antagonismes peuvent être féconds (p. 28) ». Soit ! Son fédéralisme ne se cantonne pas à la seule politique; elle a d’évidentes implications socio-économiques. À la fois hostiles au libéralisme, à l’étatisme et au collectivisme, « les fédéralistes, note-t-il, veulent une entreprise réellement libre, composée d’hommes libres, et fonctionnant avec un marché véritablement libéré, c’est-à-dire – pour reprendre […] la terminologie péguyiste – affranchie du joug et de l’Argent-Roi et de l’État-Moloch (p. 143) ». Ainsi propose-t-il la planification économique dans un cadre concurrentiel et l’auto-gestion en entreprise. Il se tait en revanche sur l’intéressement, l’association Capital – Travail et la participation, trois thèmes majeurs du gaullisme qu’Alexandre Marc soupçonnait de « néo-nationalisme » étriqué.

J'avais en mémoire le Charles le Téméraire décrit par Marcel Brion en 1977. Gaston Compère me le décrit sous un autre angle. Un angle que je préfère. Écrit à la première personne du singulier, Je soussigné, Charles le Téméraire, duc de Bourgogne est un roman tout comme Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie de Jean Raspail est un roman Celui de Gaston Compère est aussi différent de la biographie de Marcel Brion, parue sous le titre Charles le Téméraire, que celui de Jean Raspail l’est de celle de Saint-Loup Le roi blanc des Patagons.Avec Mémoires d’Hadrien, Marguerite Yourcenar avait porté le roman biographique à sa perfection ; avec Je soussigné, Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, Gaston Compère fait voler en éclats la biographie romanesque. Né en Wallonie en 1929, cet écrivain s’avère visionnaire. Il investit l’âme du Téméraire, qui n’aimait pas son nom et qui eût préféré celui de Charles le Hardi.

J'avais en mémoire le Charles le Téméraire décrit par Marcel Brion en 1977. Gaston Compère me le décrit sous un autre angle. Un angle que je préfère. Écrit à la première personne du singulier, Je soussigné, Charles le Téméraire, duc de Bourgogne est un roman tout comme Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie de Jean Raspail est un roman Celui de Gaston Compère est aussi différent de la biographie de Marcel Brion, parue sous le titre Charles le Téméraire, que celui de Jean Raspail l’est de celle de Saint-Loup Le roi blanc des Patagons.Avec Mémoires d’Hadrien, Marguerite Yourcenar avait porté le roman biographique à sa perfection ; avec Je soussigné, Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, Gaston Compère fait voler en éclats la biographie romanesque. Né en Wallonie en 1929, cet écrivain s’avère visionnaire. Il investit l’âme du Téméraire, qui n’aimait pas son nom et qui eût préféré celui de Charles le Hardi. Cela suffit peut-être mais je ne peux m’empêcher de citer ici quelques perles qui font à la fois comprendre l’esprit qui anima Charles le Téméraire et l’immense talent de Gaston Compère.

Cela suffit peut-être mais je ne peux m’empêcher de citer ici quelques perles qui font à la fois comprendre l’esprit qui anima Charles le Téméraire et l’immense talent de Gaston Compère.

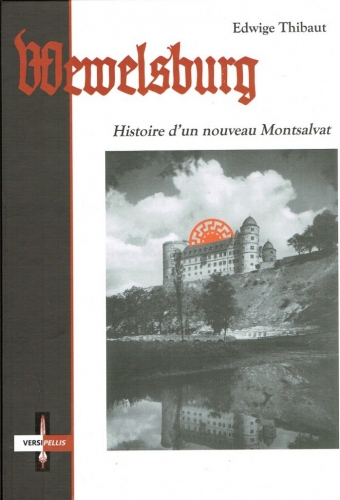

4) Abordons maintenant votre nouvel ouvrage Wewelsburg, histoire d’un nouveau Montsalvat. Celui-ci retrace l’histoire de ce lieu énigmatique pour beaucoup, fantasmé par certains. Que fut en réalité Wewelsburg ?

4) Abordons maintenant votre nouvel ouvrage Wewelsburg, histoire d’un nouveau Montsalvat. Celui-ci retrace l’histoire de ce lieu énigmatique pour beaucoup, fantasmé par certains. Que fut en réalité Wewelsburg ?

Son biographe, Robert Belot, rapporte dans Henri Frenay. De la Résistance à l’Europe (Le Seuil, coll. « L’Univers historique », 2002) un échange capital entre De Gaulle et Frenay à Alger. « L’erreur capitale, le péché mortel devant l’Histoire serait de restaurer ces États dans la plénitude d’une illusoire souveraineté. Le libre droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, étant donné la mosaïque de peuples qui constitue le continent européen, doit être considéré comme l’une des causes principales de la guerre actuelle. […] La souveraineté n’est d’ailleurs pas une fin mais un moyen. Elle est le moyen de protéger les valeurs morales éternelles auxquelles un pays est attaché. Or à l’époque actuelle, la souveraineté se définit non seulement par une indépendance politique et militaire, mais encore par l’indépendance économique sans laquelle les autres formes d’indépendance ne sont qu’un leurre dangereux ». Le chancelier autrichien Metternich ne disait pas autre chose…

Son biographe, Robert Belot, rapporte dans Henri Frenay. De la Résistance à l’Europe (Le Seuil, coll. « L’Univers historique », 2002) un échange capital entre De Gaulle et Frenay à Alger. « L’erreur capitale, le péché mortel devant l’Histoire serait de restaurer ces États dans la plénitude d’une illusoire souveraineté. Le libre droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, étant donné la mosaïque de peuples qui constitue le continent européen, doit être considéré comme l’une des causes principales de la guerre actuelle. […] La souveraineté n’est d’ailleurs pas une fin mais un moyen. Elle est le moyen de protéger les valeurs morales éternelles auxquelles un pays est attaché. Or à l’époque actuelle, la souveraineté se définit non seulement par une indépendance politique et militaire, mais encore par l’indépendance économique sans laquelle les autres formes d’indépendance ne sont qu’un leurre dangereux ». Le chancelier autrichien Metternich ne disait pas autre chose…

D’emblée, l’auteur veut répondre à cette question : qu’est-ce que le fascisme ? En effet, avant toute tentative d’explication, il convient de toujours définir correctement son sujet d’étude. Voici ce que nous pouvons lire dès les premières lignes : « Cette question a hanté les contemporains et continue d’alimenter les interrogations comme les recherches des historiens. Depuis son apparition en 1919, le fascisme entretient un impénétrable mystère sur sa véritable nature. »

D’emblée, l’auteur veut répondre à cette question : qu’est-ce que le fascisme ? En effet, avant toute tentative d’explication, il convient de toujours définir correctement son sujet d’étude. Voici ce que nous pouvons lire dès les premières lignes : « Cette question a hanté les contemporains et continue d’alimenter les interrogations comme les recherches des historiens. Depuis son apparition en 1919, le fascisme entretient un impénétrable mystère sur sa véritable nature. » Comme chacun sait, Mussolini fut un fervent socialiste et surtout un haut cadre du Parti socialiste italien. Ce qu’on sait moins : « Mussolini fut fasciné par Nietzsche et Sorel, ardents zélateurs d’un pétrissage de l’âme humaine, mais aussi par les théories de Darwin. Dans sa jeunesse, Mussolini était un lecteur attentif de l’œuvre du savant anglais, et comme bon nombre de marxistes, il intégrait la lutte des classes dans le combat général pour l’existence au sein des espèces et la marche du progrès. Le darwinisme social faisait ainsi le lien entre la philosophie des Lumières qui coupa l’homme de sa création divine et les théories racistes auxquelles le fascisme n’échappera pas. »

Comme chacun sait, Mussolini fut un fervent socialiste et surtout un haut cadre du Parti socialiste italien. Ce qu’on sait moins : « Mussolini fut fasciné par Nietzsche et Sorel, ardents zélateurs d’un pétrissage de l’âme humaine, mais aussi par les théories de Darwin. Dans sa jeunesse, Mussolini était un lecteur attentif de l’œuvre du savant anglais, et comme bon nombre de marxistes, il intégrait la lutte des classes dans le combat général pour l’existence au sein des espèces et la marche du progrès. Le darwinisme social faisait ainsi le lien entre la philosophie des Lumières qui coupa l’homme de sa création divine et les théories racistes auxquelles le fascisme n’échappera pas. »

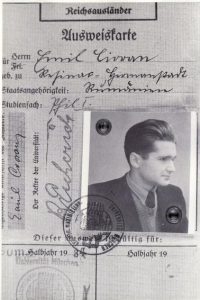

From this period until his definitive move to France (1941), Cioran would constantly ideologize his discourse, fight against pacifism as well as skepticism, and promote the fanaticization of the masses and the resort to violence in order to destroy critical thought – convinced of having discovered in Hitlerism a model dictatorship to be urgently imported into his own country. He also sought – with force, lyricism, and aggressiveness – to put before his compatriots the following choice: a mission or despair; the birth of a history or rotting in time’s ash-heap; the transfiguring leap or death . . . He wrote in the February 4, 1934 columns of Vremea:

From this period until his definitive move to France (1941), Cioran would constantly ideologize his discourse, fight against pacifism as well as skepticism, and promote the fanaticization of the masses and the resort to violence in order to destroy critical thought – convinced of having discovered in Hitlerism a model dictatorship to be urgently imported into his own country. He also sought – with force, lyricism, and aggressiveness – to put before his compatriots the following choice: a mission or despair; the birth of a history or rotting in time’s ash-heap; the transfiguring leap or death . . . He wrote in the February 4, 1934 columns of Vremea:

Au total, 691 soldats ont été tués par la PIRA (dont 197 UDR) et 6 par les loyalistes protestants. De leurs côté, les militaires ont abattus 121 PIRA, 10 loyalistes et 170 civils. La PIRA a tué 1457 civils dont, par règlements de compte, 162 autres « républicains » (c’est-à-dire plus que l’armée), et 28 loyalistes. Ces derniers ont tués 1071 civils.

Au total, 691 soldats ont été tués par la PIRA (dont 197 UDR) et 6 par les loyalistes protestants. De leurs côté, les militaires ont abattus 121 PIRA, 10 loyalistes et 170 civils. La PIRA a tué 1457 civils dont, par règlements de compte, 162 autres « républicains » (c’est-à-dire plus que l’armée), et 28 loyalistes. Ces derniers ont tués 1071 civils.

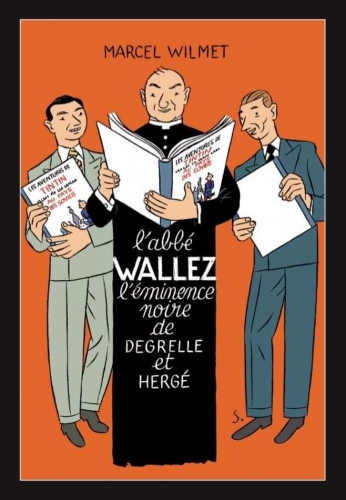

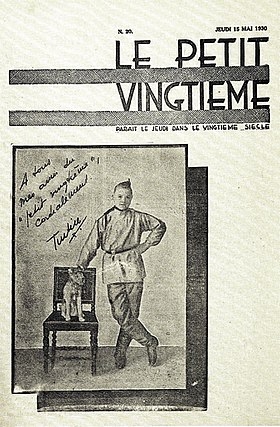

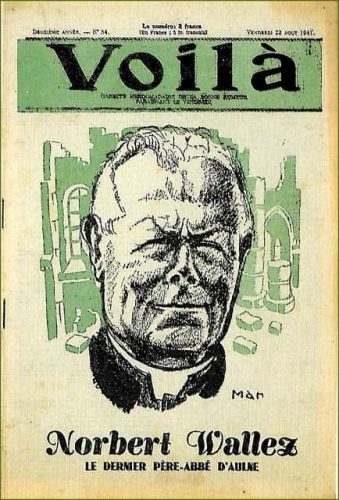

« Les premières années de sa carrière de dessinateur, Hergé doit tout à son patron, sauf son talent bien entendu. Le directeur Wallez lui offrit des opportunités et le mentor Wallez lui prodigua de précieux conseils et d’indispensables encouragements. L’abbé le prit sous son aile et lui apprit qu’il devait être plus exigeant envers lui-même, qu’il devait davantage travailler à son développement spirituel, tenter de répondre à des normes morales toujours plus rigoureuses, mettre la barre toujours plus haut. C’est lui qui incita Hergé à inventer lui-même une histoire et à ne plus illustrer les idées des autres. Il l’encouragea à créer un petit personnage qui serait un exemple pour les jeunes lecteurs du journal. On peut dire que Wallez a été, avec Hergé, à l’origine de Tintin. Il est de notoriété publique que c’est lui, et non le dessinateur, qui a décidé d’envoyer le sympathique petit reporter successivement au pays des Soviets et au Congo, tout d’abord pour mettre les jeunes en garde contre les dangers du bolchévisme et ensuite pour leur montrer le formidable travail accompli par les missionnaires belges dans la colonie. Mais Wallez fit encore bien plus. Il fut le premier “agent littéraire” de Hergé et parvint à vendre les aventures de Tintin à l’étranger, plus précisément à l’hebdomadaire français Cœurs Vaillants dirigé par l’abbé Gaston Courtois, avec qui il était lié d’amitié et partageait les mêmes opinions conservatrices ».

« Les premières années de sa carrière de dessinateur, Hergé doit tout à son patron, sauf son talent bien entendu. Le directeur Wallez lui offrit des opportunités et le mentor Wallez lui prodigua de précieux conseils et d’indispensables encouragements. L’abbé le prit sous son aile et lui apprit qu’il devait être plus exigeant envers lui-même, qu’il devait davantage travailler à son développement spirituel, tenter de répondre à des normes morales toujours plus rigoureuses, mettre la barre toujours plus haut. C’est lui qui incita Hergé à inventer lui-même une histoire et à ne plus illustrer les idées des autres. Il l’encouragea à créer un petit personnage qui serait un exemple pour les jeunes lecteurs du journal. On peut dire que Wallez a été, avec Hergé, à l’origine de Tintin. Il est de notoriété publique que c’est lui, et non le dessinateur, qui a décidé d’envoyer le sympathique petit reporter successivement au pays des Soviets et au Congo, tout d’abord pour mettre les jeunes en garde contre les dangers du bolchévisme et ensuite pour leur montrer le formidable travail accompli par les missionnaires belges dans la colonie. Mais Wallez fit encore bien plus. Il fut le premier “agent littéraire” de Hergé et parvint à vendre les aventures de Tintin à l’étranger, plus précisément à l’hebdomadaire français Cœurs Vaillants dirigé par l’abbé Gaston Courtois, avec qui il était lié d’amitié et partageait les mêmes opinions conservatrices ». Le jeune Léon Degrelle publie des articles au sein du Vingtième Siècle sur les taudis, puis sur la situation des Cristeros, les paysans catholiques mexicains se soulevant contre le gouvernement anticatholique. Degrelle est appelé ensuite à exercer des fonctions ailleurs.

Le jeune Léon Degrelle publie des articles au sein du Vingtième Siècle sur les taudis, puis sur la situation des Cristeros, les paysans catholiques mexicains se soulevant contre le gouvernement anticatholique. Degrelle est appelé ensuite à exercer des fonctions ailleurs. Le professeur Petri (photo), qui a assisté au discours de l’abbé Wallez, attend ce dernier à la sortie de la salle et le félicite pour « […] son élévation, sa vigueur et la nouveauté de plusieurs de ses aperçus ».

Le professeur Petri (photo), qui a assisté au discours de l’abbé Wallez, attend ce dernier à la sortie de la salle et le félicite pour « […] son élévation, sa vigueur et la nouveauté de plusieurs de ses aperçus ». Le 28 février 1948, Wallez comparaît en appel. La peine est alourdie d’un an de prison supplémentaire. Il retourne à la maison de repos. Le dimanche 25 avril, il y est arrêté et ensuite emprisonné. Il est finalement relâché pour raison de santé, admis dans un hôpital et opéré.

Le 28 février 1948, Wallez comparaît en appel. La peine est alourdie d’un an de prison supplémentaire. Il retourne à la maison de repos. Le dimanche 25 avril, il y est arrêté et ensuite emprisonné. Il est finalement relâché pour raison de santé, admis dans un hôpital et opéré. Hergé, recyclé par la Résistance

Hergé, recyclé par la Résistance

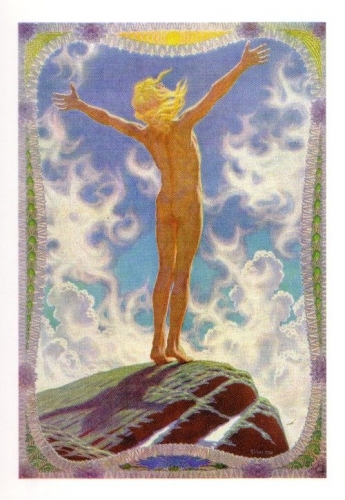

En 1889, Fidus reprend les cours réguliers qu’il s’était promis de suivre à Munich. Il y fait la connaissance de Wilhelm Hübbe-Schleiden, originaire, lui aussi, d’Allemagne du Nord, converti à la théosophie de l’occultiste Madame Blavatsky et partisan d’une politique coloniale allemande. Ce nati de Hambourg était un ami intime de Madame Blavatsky et de son adepte américain Henry Steel Olcott, qui avait fondé aux Etats-Unis une secte théosophique. La religiosité théosophique de Steel Olcott était un mélange obscur de bribes hétéroclites tirées des religions d’Asie et de trucs de prestigiditateur, qui avait pourtant acquis une notoriété internationale. Il faut aussi rappeler que ce cher Henry travaillait accessoirement pour le gouvernement américain. Pour rassembler leurs adeptes allemands, Hübbe-Schleiden édita une revue mensuelle, intitulée Sphinx, dont le graphiste principal fut évidemment le jeune Fidus. Cette collaboration dura trois ans. Influencé par les idées glanées dans la revue, Fidus fit siennes celles d’un « cercle de vie » et d’une « thérapie par la lumière ».

En 1889, Fidus reprend les cours réguliers qu’il s’était promis de suivre à Munich. Il y fait la connaissance de Wilhelm Hübbe-Schleiden, originaire, lui aussi, d’Allemagne du Nord, converti à la théosophie de l’occultiste Madame Blavatsky et partisan d’une politique coloniale allemande. Ce nati de Hambourg était un ami intime de Madame Blavatsky et de son adepte américain Henry Steel Olcott, qui avait fondé aux Etats-Unis une secte théosophique. La religiosité théosophique de Steel Olcott était un mélange obscur de bribes hétéroclites tirées des religions d’Asie et de trucs de prestigiditateur, qui avait pourtant acquis une notoriété internationale. Il faut aussi rappeler que ce cher Henry travaillait accessoirement pour le gouvernement américain. Pour rassembler leurs adeptes allemands, Hübbe-Schleiden édita une revue mensuelle, intitulée Sphinx, dont le graphiste principal fut évidemment le jeune Fidus. Cette collaboration dura trois ans. Influencé par les idées glanées dans la revue, Fidus fit siennes celles d’un « cercle de vie » et d’une « thérapie par la lumière ».

Fidus, lui, quitta Munich pour Berlin, où il travailla pour des revues telles Jugend, Pan et Simplicissimus. Plus tard, il collabora à Kraft und Schönheit et à Die Schönheit. Le regard de Fidus sur la beauté naturelle du corps humain et son style « Art Nouveau », quelque peu édulcoré, firent de lui le graphiste le plus connu d’Allemagne au tournant du siècle.

Fidus, lui, quitta Munich pour Berlin, où il travailla pour des revues telles Jugend, Pan et Simplicissimus. Plus tard, il collabora à Kraft und Schönheit et à Die Schönheit. Le regard de Fidus sur la beauté naturelle du corps humain et son style « Art Nouveau », quelque peu édulcoré, firent de lui le graphiste le plus connu d’Allemagne au tournant du siècle.

Such an apology and a reform (or series of reforms) the real revolutionaries mightily feared. Never had they actually sought reform of French society, whatever their claims and protestations. Instead, from the moment they began the revolution in 1789, they wanted to destroy and overturn all that opposed them and to do so utterly and completely, leaving no remnant and no possible opposition. To destroy as violently and wholly as possible, they needed to make a caricature of the aristocrat and the monarch. They needed to take the particular evils of each and make the average person believe them the universal and norm of each. Rather than examining the human condition, the true revolutionaries exaggerated its faults as manifested in the elites of society. They, Burke claimed in true Aristotelian and Thomistic fashion, redefined the thing, claiming its accidents to be its essence. Being revolutionaries, they could not create, they could only mock and pervert. Though the revolutionaries claimed to hate the violence and errors of the aristocracy, they submitted themselves to the very same evils, creating excuses for their own sins, as if necessary to expiate all of those of the past.

Such an apology and a reform (or series of reforms) the real revolutionaries mightily feared. Never had they actually sought reform of French society, whatever their claims and protestations. Instead, from the moment they began the revolution in 1789, they wanted to destroy and overturn all that opposed them and to do so utterly and completely, leaving no remnant and no possible opposition. To destroy as violently and wholly as possible, they needed to make a caricature of the aristocrat and the monarch. They needed to take the particular evils of each and make the average person believe them the universal and norm of each. Rather than examining the human condition, the true revolutionaries exaggerated its faults as manifested in the elites of society. They, Burke claimed in true Aristotelian and Thomistic fashion, redefined the thing, claiming its accidents to be its essence. Being revolutionaries, they could not create, they could only mock and pervert. Though the revolutionaries claimed to hate the violence and errors of the aristocracy, they submitted themselves to the very same evils, creating excuses for their own sins, as if necessary to expiate all of those of the past.

" Malgré les nombreuses études qui lui ont été consacrées, une période cruciale de la vie de Julius Evola restait encore dans l’ombre, d’autant plus que l’intéressé, discret jusqu’à la réticence au sujet de lui-même, en avait très peu parlé : les années 1943-1951, qui furent celles de l’attitude à adopter face à la grande crise du régime fasciste et à la fondation de la République sociale italienne (rsi), puis de l’accident survenu à Vienne début 1945 qui le laissa paralysé des membres inférieurs, du véritable « chemin de croix » médical qui suivit entre l’Autriche, la Hongrie et l’Italie, enfin du retour définitif à Rome au printemps de 1951.

" Malgré les nombreuses études qui lui ont été consacrées, une période cruciale de la vie de Julius Evola restait encore dans l’ombre, d’autant plus que l’intéressé, discret jusqu’à la réticence au sujet de lui-même, en avait très peu parlé : les années 1943-1951, qui furent celles de l’attitude à adopter face à la grande crise du régime fasciste et à la fondation de la République sociale italienne (rsi), puis de l’accident survenu à Vienne début 1945 qui le laissa paralysé des membres inférieurs, du véritable « chemin de croix » médical qui suivit entre l’Autriche, la Hongrie et l’Italie, enfin du retour définitif à Rome au printemps de 1951.

It’s not difficult to understand why, however, given that for a long time, Traditionalists have been operating under the guise of being purely concerned with religion and mysticism, remaining silent about the fact that Traditionalism in its complete form is one of the most – if not the most – reactionary current of thought that exists in the postmodern world. This is of course a consequence of the fact that most Traditionalist thinkers today have opted for the safety of academic careers (something which Evola noted already in the 1950s and for which he expressed his contempt), and thus want to avoid being called fascists. Their cover has been somewhat blown, however, as a result of Steve Bannon’s claim that Guénon was a crucial influence on him, which has in turn led to some superficial and ill-informed propaganda from journalists using Traditionalism as a branding iron with which to mark both Bannon and Trump (by association) as fascists, by bringing attention to the connection between Evola and Guénon. (And Evola had the audacity to call himself a “superfascist,” so by the logic of the average half-witted journalist of today, that makes Bannon and Trump really fascist!) It remains to be seen what the long-term consequences of this will be in terms of Traditionalism’s reception in the mainstream, although I’ve noticed that it’s become harder to find Evola and Guénon’s books on bookstore shelves these days. It may have the beneficial effect of forcing Traditionalists out of the realm of pure scholasticism and into putting their beliefs into practice, if academia ultimately becomes a hostile environment for them – which it inevitably will, if present trends continue. Time will tell.

It’s not difficult to understand why, however, given that for a long time, Traditionalists have been operating under the guise of being purely concerned with religion and mysticism, remaining silent about the fact that Traditionalism in its complete form is one of the most – if not the most – reactionary current of thought that exists in the postmodern world. This is of course a consequence of the fact that most Traditionalist thinkers today have opted for the safety of academic careers (something which Evola noted already in the 1950s and for which he expressed his contempt), and thus want to avoid being called fascists. Their cover has been somewhat blown, however, as a result of Steve Bannon’s claim that Guénon was a crucial influence on him, which has in turn led to some superficial and ill-informed propaganda from journalists using Traditionalism as a branding iron with which to mark both Bannon and Trump (by association) as fascists, by bringing attention to the connection between Evola and Guénon. (And Evola had the audacity to call himself a “superfascist,” so by the logic of the average half-witted journalist of today, that makes Bannon and Trump really fascist!) It remains to be seen what the long-term consequences of this will be in terms of Traditionalism’s reception in the mainstream, although I’ve noticed that it’s become harder to find Evola and Guénon’s books on bookstore shelves these days. It may have the beneficial effect of forcing Traditionalists out of the realm of pure scholasticism and into putting their beliefs into practice, if academia ultimately becomes a hostile environment for them – which it inevitably will, if present trends continue. Time will tell.

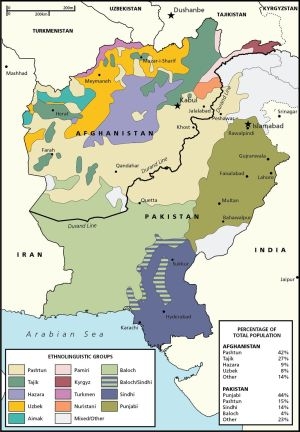

Ook de transportcorridor door Pakistan heeft met dergelijke destabilisaties te kampen. In deze regio strekken veel bevolkingsgroepen zich uit over de grens tussen Afghanistan en Pakistan, zodat instabiliteit in Afghanistan ook uitstraalt naar Pakistaanse regio’s.

Ook de transportcorridor door Pakistan heeft met dergelijke destabilisaties te kampen. In deze regio strekken veel bevolkingsgroepen zich uit over de grens tussen Afghanistan en Pakistan, zodat instabiliteit in Afghanistan ook uitstraalt naar Pakistaanse regio’s. Nog groter is het potentieel van de zogeheten

Nog groter is het potentieel van de zogeheten  De Noordoostelijke Doorvaart biedt dus veel voordelen ten opzichte van de nu gangbare route. Het gebied rond het Suez-kanaal is momenteel immers bepaald instabiel. De Straat van Bab el Mandeb, die vanuit de Golf van Aden toegang geeft tot de Rode Zee en het Suezkanaal, ligt immers tussen Jemen enerzijds en Eritrea/Djibouti anderzijds. In Jemen voert een Arabische coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië en met ondersteuning van de VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk een

De Noordoostelijke Doorvaart biedt dus veel voordelen ten opzichte van de nu gangbare route. Het gebied rond het Suez-kanaal is momenteel immers bepaald instabiel. De Straat van Bab el Mandeb, die vanuit de Golf van Aden toegang geeft tot de Rode Zee en het Suezkanaal, ligt immers tussen Jemen enerzijds en Eritrea/Djibouti anderzijds. In Jemen voert een Arabische coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië en met ondersteuning van de VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk een