El tiempo de los sargentos y de los poetas.

Gabriele D’Annunzio y los orígenes del fascismo

Ex: http://paginatransversal.wordpress.com

por Adriano Erriguel

Hoy es difícil admitirlo, pero en sus inicios el fascismo italiano no hacía presagiar el rumbo funesto que terminaría tomando para la historia de Europa.

Surgido del caos como una oleada de juventud, el fascismo pertenecía a una época revolucionaria en la que, ante los viejos problemas, se vislumbraban nuevas soluciones. En su momento fundacional el fascismo italiano se presentaba como una actitud más que como una ideología, como una estética más que como una doctrina, como una ética más que como un dogma. Y fue el poeta, soldado y condottiero Gabriele D´Annunzio quien esbozó, de la manera más rotunda, ese fascismo posible que nunca pudo ser, y que terminó dando paso a un fascismo real que malogró sus promesas iniciales para embridarse, de la forma más obtusa, hacia el abismo.

Poeta laureado y héroe de guerra, exhibicionista y demagogo, megalómano e histrión, nacionalista y cosmopolita, místico y amoral, asceta y hedonista, drogadicto y erotómano, revolucionario y reaccionario, talento del eclecticismo, del reciclaje y del pastiche, genio precursor de la puesta en escena y de las relaciones públicas: D´Annunzio fue un postmoderno avant la lettre cuyas obsesiones se nos antojan asombrosamente contemporáneas. El incendio que contribuyó a provocar tardaría en extinguirse, pero después nada volvería a ser lo mismo. ¿Por qué rememorar, hoy en día, a este maldito?

Tal vez porque en una atmósfera monocorde de corrección política, de transgresiones amaestradas y de pensamiento desnatado figuras como la suya funcionan como contramodelo, y nos recuerdan que, después de todo, la imaginación, sí, puede llegar al poder.

Años incendiarios

Hubo una época de vitalidad incontenible que, sobrecargada de tensiones e ideas de alto voltaje, precisó de una guerra mundial para ventilar sus contradicciones. Los pocos años que median entre 1900 y 1914 conocieron un extraordinario incendio en el arte y en la literatura, en el pensamiento y en la ideología, que pronto se propagó a todo el mundo. Uno de los epicentros de ese incendio fue Italia – más en concreto el eje entre Florencia y Milán –, lugar donde prendió “el sueño de un futuro radiante que surgiría tras haber purificado el pasado y el presente por el hierro y por el fuego”.(1)

Esta piromanía artístico-literaria se alimentaba, en sus estratos más profundos, de una revolución filosófica y cultural cuidadosamente incubada durante la segunda mitad del siglo XIX: un vendaval ideológico que arremetía contra el positivismo racionalista de la triunfante civilización burguesa. Frente a la tabulación de la existencia por la economía y por la razón este nuevo vitalismo reivindicaba el poder de lo irracional, del instinto y del subconsciente, y frente al optimismo liberal en un mundo pacificado por el progreso oponía una concepción trágica y heroica de la existencia. En este clima intelectual surgió una apuesta que, por su radicalidad, bien podría calificarse de nuevo mito. Un mito destinado a cortar la historia en dos mitades.

El ensayista italiano Giorgio Locchi dio hace tres décadas el nombre de “suprahumanismo” a una corriente de ideas que encontró su formulación más acabada en la obra de Friedrich Nietzsche – en un plano filosófico –, y en la obra de Richard Wagner – en un plano artístico y mitopoético –. En su esencia, según Locchi, el suprahumanismo consistía en “una conciencia históricamente nueva, la conciencia del fatídico advenimiento del nihilismo, esto es – para decirlo con una terminología más moderna –, de la inminencia del fin de la historia”.(2)

Esencialmente antiigualitarista, el suprahumanismo se situaba frente a las corrientes ideológicas que configuraron dos milenios de historia: el “cristianismo en cuanto proyecto mundano, la democracia, el liberalismo, el socialismo: corrientes todas que pertenecían al campo igualitarista”. La aspiración profunda del suprahumanismo – que para Locchi no era sino la emergencia del inconsciente precristiano europeo al ámbito de la consciencia – consistía en proceder a una refundación de la historia, a través del advenimiento de un hombre nuevo. Con un método de acción: el nihilismo como única vía de salida del nihilismo, un nihilismo positivo que bebía la copa hasta las heces y que hacía tabla rasa para construir, sobre las ruinas y con las ruinas, el nuevo mundo.

Más que una corriente organizada el suprahumanismo se configuró como un clima intelectual europeo que impregnó, en grados diversos, el pensamiento, la literatura y el arte de comienzos del siglo XX, con Francia como laboratorio ideológico y con Italia como teatro de todos los experimentos. En la ebullición italiana de aquellos años se agitaban sindicalistas revolucionarios, vanguardistas, anarquistas, y nacionalistas, y todos llevaban, en grados diversos, la impronta suprahumanista. Pero el protagonista indiscutible entre todos los aspirantes a incendiarios era el movimiento futurista.

El futurismo fue la primera vanguardia auténticamente global, no sólo en el sentido geográfico sino en cuanto vehiculaba una aspiración a la totalidad.(3) Lejos de limitarse a ser una propuesta artística el futurismo se extendía al pensamiento, a la literatura, a la música, al cine, al urbanismo, a la arquitectura, al diseño, a la moda, a la publicidad, a la política. El futurismo portaba “la euforia por el mundo de la técnica, de las máquinas y de la velocidad” y empleaba “un nuevo lenguaje sintético, metálico, sincopado”. No desdeñaba “la apología de la violencia y de la guerra, exaltaba la raza entendida como estirpe – no como racismo vulgar – y sobre todo como promesa de una suprahumanidad futura”(4). Sus enemigos eran la burguesía, el romanticismo la tradición, el clero, las familias, todo lo viejo, en suma. El futurismo era la vanguardia por excelencia, la teorización radical de una voluntad pirómana. Algo que parecía estar, en principio, en las antípodas de D´Annunzio.

En el momento de apogeo de las vanguardias y del estallido de la primera guerra mundial Gabriele D´Annunzio – celebrado en toda Italia como Il Vate – era el escritor más famoso de la península, para muchos su principal poeta después de Dante. Pero para los futuristas su estilo – abundante en manierismos modernistas, decadentistas y simbolistas, en florilegios y en retórica ochocentista – podía ser considerado por derecho propio como el lenguaje de ese mausoleo al que ellos querían prender fuego.

Pero entre los futuristas y D´Annunzio se trataba más bien de amor y odio. En la estela de Byron, Il Vate pensaba que un poeta podía ser también un héroe. Al estallar la guerra mundial, y haciendo gala de la versatilidad que ya había mostrado en su carrera literaria, se tornó de poeta decadente en poeta combatiente. Y se invistió de una nueva misión, la de ejemplarizar el ideal suprahumanista y su aspiración máxima: la superación del mundo burgués y la llegada de un “hombre nuevo” que encarnase una nueva ética de la acción. El estilo es el hombre. Pocas figuras tan dispuestas como la suya para simbolizar los nuevos tiempos.

Florilegios para una masacre

La muerte está aquí…tan hermosa como la vida, embriagadora, llena de promesas, transfiguradora.

GABRIELE D´ANNUNZIO

Hoy es difícil comprender la pulsión suicida de una civilización que, en la cúspide de su poder, organizó su propio holocausto. El estallido de la primera guerra mundial fue celebrado como derroche de vitalidad, como catarsis y como regeneración moral. El entusiasmo belicista no conocía fronteras de ideología o de clase, y los artistas e intelectuales de toda Europa se aprestaron a convertirse en la voz de la nación. Ninguna otra voz cantó a la guerra con tanto arrebato como la de D´Annunzio. Ninguna otra oratoria preparó a tantos compatriotas, por la gloria y seducción de las palabras, para matar y morir. Ningún otro apóstol de la guerra se mostró tan ávido de asumir, en su propia carne, los efectos de lo que predicaba.

Cuando Italia anunció su entrada en guerra Il Vate se encontraba en la cúspide de su gloria. Celebrado en toda Europa, rodeado de lujos y cubierto de mujeres, todo le invitaba a contemplar la guerra desde una cómoda distancia. Pero con 52 años se alistó en los Lanceros de Novara, unidad con la que llegaría a participar en decenas de acciones. El ejército, consciente del potencial propagandístico de su figura, le permitió servir de la manera en la que el impacto público fuera más notable. Y le permitió utilizar la que sería su arma más letal: la palabra.

Durante cuatro años de guerra D´Annunzio habló y habló. Habló en las trincheras y en las retaguardias, en los aeródromos y en las bases navales, en los funerales masivos y en la hora de los ataques. Sus discursos eran sugestivos y magnéticos, destinados a ganar no el intelecto sino las emociones. En ellos las miserias físicas más crudas eran orladas de un nimbo de gloria, los combatientes eran héroes y mártires – tan nobles como los héroes de la antigüedad clásica o las legiones de Roma –, y la guerra era una sinfonía heroica en la que sus palabras repicaban como “oleadas hipnóticas de lenguaje: sangre, muerte, amor, dolor, victoria, martirio, fuego, Italia, sangre, muerte…” Aunque conocía de primera mano el horror de la carnicería continuaba predicando su fe en “las virtudes purificadoras de la guerra y diciendo a las tropas que eran sobrehumanas”. Hablaba de banderas ondeando sobre el cielo de Italia, de ríos llenos de cadáveres, de la tierra sedienta de sangre. No disimulaba la atrocidad de la guerra – a la que describía como las torturas que Dante nunca imaginó para su Infierno –pero a los soldados les decía que su sacrificio tenía un sentido, y les elogiaba de una forma en la que nunca se hubieran reconocido, y les repetía que la sangre de los mártires clamaba por más sangre, y que sólo por la sangre la Gran Italia se vería redimida. (5)<

Una apologética de la matanza que resulta, a cien años vista, difícil de digerir. ¿Se lo creía?

No es ésa la cuestión. Y parece insuficiente conformarse aquí con una lectura “no anacrónica”, o limitarse a señalar que “ése era el lenguaje de la época”. Tal vez sería más indicado proceder a una inversión de perspectiva. O a una lectura diferente, en clave suprahumanista.

La guerra como experiencia interior

La reputación que D´Annunzio adquirió durante la guerra se debe más a sus hechos que a sus palabras. Lejos de ser un “soldado de papel” no desperdició ocasión de poner su vida en peligro, y a lo largo de tres años llegó a combatir por tierra, mar y aire. Con un talento precursor para la publicidad sabía que los pequeños actos de terrorismo tenían más fuerza psicológica que los ataques masivos, y se especializó en acciones suicidas – aéreas y navales según los cánones futuristas – con valor simbólico e impacto mediático. Voló en numerosas ocasiones sobre los Alpes – en una época en la que eso era algo extraordinario – para bombardear al enemigo, ocasionalmente con hojas de propaganda. Y cuando los austríacos pusieron precio a su cabeza lideró una incursión suicida, en una torpedera con un puñado de hombres, contra el puerto enemigo de Buccari.(6) En una de sus misiones aéreas perdió la visión de un ojo y parcialmente la del otro, lo que ocultó durante un mes para seguir volando. Finalmente tuvo que permanecer varios meses inmovilizado para salvar la vista.

Suspendido de espaldas y entre dolores y pesadillas compuso su poema Notturno. La perspectiva de la ceguera era para él ocasión de superación, más que de abatimiento. Se confesaba feliz en la grandeza de su pérdida – los ciegos en acción eran considerados como la aristocracia de los heridos –y se recreaba en la agudización de sus sentidos del oído y del olfato. De creerle, esa sensación de felicidad nunca le abandonaría a lo largo de toda la guerra. (7)

El verdadero D´Annunzio se revela, más que en sus trompeterías patrióticas, en su correspondencia y en sus diarios. En ellos trasluce su actitud suprahumanista frente a la guerra. Si algo llama la atención en sus anotaciones es la “fluctuación constante entre lo espantoso y lo pastoral”. Todo se hace para él objeto de celebración, hasta los detalles más nimios: desde las explosiones y los ataques a la bayoneta hasta el brillo de una libélula en el barro o la aparición fugaz de un pájaro carpintero entre los árboles calcinados. De creerle, D´Annunzio fue feliz en medio del hambre, de la sed, del frío extremo, de las heridas y de los bombardeos, porque su entusiasmo omnívoro por la vida podía con todo ello, porque todo ello no era sino uno y lo mismo: la manifestación de esa vida que él consumía con un entusiasmo voluptuoso. ¿Qué era la guerra, sino un agujero en la vida ordinaria a través del cuál se manifestaba algo más alto?… “la vida tal y como debe ser, y que pasa ante nosotros, la Vida – en palabras de Ernst Jünger – como esfuerzo supremo, voluntad de combatir y dominar”.(8)

El paralelismo entre D´Annunzio y Jünger no es casual, ambos manifiestan una común actitud suprahumanista. La misma avidez de experiencias, el mismo desafío al azar, la misma preocupación estética, la misma ausencia de moralismo. Contrasta en el caso del prusiano – aparte de la objetividad acerada de su estilo – la práctica ausencia de cualquier nota patriótica. Pero cabe también pensar que en D´Annunzio la prosopopeya nacionalista no era el grano, sino la paja. Un arma de guerra como otras muchas. Cabe pensar que lo esencial para él era esa disciplina del sufrimiento de la que hablaba Nietzsche, ese Amor fati que no es sino un gran Sí a la vida en toda su crudeza.

Más que de exaltación belicista se trata de una opción filosófica, muy distinta de la postura moralizante y lastimera de otros escritores. Cuando Wilfred Owen, Heinrich Maria Remarque o Ernest Hemingway denuncian y condenan la guerra indudablemente tienen razón, pero no por eso dejan de subrayar una obviedad. Ocurre que ellos viven la guerra desde la sensibilidad horrorizada del hombre moderno. Pero cuando Ernst Jünger escribe: “aquellos que únicamente han sentido y conservado la amargura de su propio sufrimiento, en lugar de reconocer en ella (la guerra) el signo de una alta afirmación, ésos han vivido como esclavos, no tuvieron Vida Interior, sino solamente una existencia pura y tristemente material”, lo que hace es expresar esa sensibilidad inmemorial que considera que el espíritu lo es todo. “Todo es vanidad en este mundo – continúa Jünger – sólo la emoción es eterna. Sólo a muy pocos hombres les es dado poder hundirse en su sublime inutilidad”. Amor fati. El lenguaje “moral” no tiene nada que hacer aquí. Si acaso, el lenguaje de La Iliada.

Otro elemento interesante es el uso que D´Annunzio hace del tiempo histórico. La dicotomía nuevo/viejo, un tema recurrente en su pensamiento, alcanzaría expresión plena en sus anotaciones bélicas. Siempre a la caza de analogías históricas “cada soldado de infantería le recordaba a algún episodio del glorioso pasado, cada campesino agotado a un intrépido marinero veneciano, a un legionario romano, a un caballero medieval, a algún santo marcial recreado en un cuadro renacentista. Su visión del pasado glorioso de Italia recubría el horrible conflicto de un velo teatral y rodeaba de glamour a los excrementos, a la basura y a los montones de muertos”.(9) Para el poeta de Pescara el armamento podía ser moderno, pero los hombres que lo manejaban – los jóvenes reclutas que asemejaba a héroes míticos o arquetipos – pertenecían a una tradición intemporal.

Esta confusión del pasado y del presente ilustra a su manera un elemento que Giorgio Locchi asociaba a la mentalidad suprahumanista: la concepción “no-lineal” del tiempo, la presencia constante del pasado como una dimensión que está dentro del presente junto a la dimensión del futuro. Es la idea revolucionaria – frente a las concepciones lineales, ya sean “progresistas” o “cíclicas” – de la tridimensionalidad del tiempo histórico: en cada conciencia humana “el pasado no es otra cosa que el proyecto al cual el hombre conforma su acción histórica, proyecto que trata de realizar en función de la imagen que se forma de sí mismo y que se esfuerza por encarnar. El pasado aparece entonces no como algo muerto, sino como una prefiguración del porvenir”.(10)

Locchi asociaba esta “nostalgia del porvenir” a la imagen “esférica” del tiempo esbozada en Así habló Zaratustra, así como a uno de los significados canalizados por el mitema nietzschiano del Eterno Retorno. Confusión del pasado y del porvenir, nostalgia de los orígenes y utopía del futuro: la concepción suprahumanista del tiempo – sentida de forma seguramente inconsciente por D´Annunzio y muchos otros – pone en primer plano la libertad del hombre frente a todo determinismo, porque el pasado al que religarse es siempre objeto de elección en el presente, así como objeto de interpretación cambiante. El momento presente “nunca es un punto, sino una encrucijada: cada instante presente actualiza la totalidad del pasado y potencia la totalidad del futuro”. (11) De manera que el pasado nunca es un dato inerte, y cuando se manifiesta en el futuro lo hace de forma siempre nueva, siempre desconocida.

Señala Hughes-Hallett que “la guerra trajo a D´Annunzio la paz”. Había encontrado una trascendental “tercera dimensión” del ser, más allá de la vida y la muerte. Partir en misión peligrosa era para él alcanzar un éxtasis comparable al de los grandes místicos. La guerra le trajo “aventura, propósito, una cohorte de bravos y jóvenes camaradas a los que amar con un amor más allá del que se dedica a las mujeres, una forma de fama, nueva y viril, y la intoxicación de vivir en peligro mortal constante”.(12)

Acabó la guerra reconocido como un héroe y cubierto de condecoraciones. Y entonces él y muchos como él – aquellos reclutas que a los que comparaba con los héroes míticos del pasado – debían volver a sus casas, a sus talleres, a sus matrimonios de conveniencia, a la monotonía de sus aldeas….

Comenzaba a nacer el fascismo.

¿Adiós a las armas?

La revolución victoriosa llegará. Pero no la harán las almas bellas, como la suya, la harán los sargentos y los poetas.

MARGARITA SARFATTI, en el film El joven Mussolini. 1993.

Cuando el 23 de marzo de 1919 un batiburrillo de futuristas, de ex arditi (tropas de asalto del ejército italiano), de sindicalistas revolucionarios y de antiguos socialistas fundaba en la plaza del Santo Sepulcro en Milán el primer Fasci di combattimento nadie sabía en realidad qué iba a resultar de todo aquello. Su cabeza visible era el ex sargento Benito Mussolini, un político maniobrero y posibilista recién expulsado del Partido Socialista italiano. Mussolini afirmaba que los fascistas evitarían el dogmatismo ideológico: “nos permitimos el lujo de ser aristocráticos y democráticos, conservadores y progresistas, reaccionarios y revolucionarios, de aceptar la ley y de ir más allá de ella”. Y añadía que “ante todo somos partidarios de la libertad. Queremos la libertad para todos, aún para nuestros enemigos”.(13) El primer programa fascista, visiblemente escorado hacia la izquierda, recogía la herencia intelectual del sindicalismo revolucionario.

Visto en perspectiva no cabe duda hoy de que el fascismo histórico fue un fenómeno ideológico completo. Pero en sus inicios parecía el fruto de una gran improvisación. Mussolini proclamaba entonces: el fascismo es la acción y nace de una necesidad de acción. En primer lugar recogía muchas de las aspiraciones urgentes de la “generación perdida” que había hecho la guerra, y que consideraba que el estado de Italia – un país pobre y atrasado, con desigualdades crónicas, sin coberturas sociales, con una victoria “mutilada” por los aliados y en proa a una guerra civil – hacía impensable una vuelta a la era de los partidos burgueses y a sus danzas electorales. Pero en un sentido más profundo – tal y como señala el historiador Zeev Sternhell – antes de convertirse en fuerza política el fascismo fue un fenómeno cultural, una manifestación extrema – aunque no la única posible – de un fenómeno mucho más amplio.(14)

El antecedente intelectual más inmediato del fascismo era la revisión del marxismo acometida por el sindicalismo revolucionario, una revisión en un sentido antimaterialista. Lo que estos herejes del marxismo recusaban de la doctrina era su pretensión científica, su infravaloración de los factores psicológicos y nacionales, su visión del socialismo como una mera forma racional de organización económica. Otra de sus motivaciones era el desencanto ante el valor del proletariado como fuerza revolucionaria: los proletarios eran normalmente refractarios a todo lo que no afectase a sus intereses materiales, o sea a su aspiración a convertirse en pequeños burgueses. Algo que los primeros fascistas constataron, así como también constataron que, entre el socialismo y el proletariado, la relación era meramente circunstancial. De lo que se deducía que la revolución no era ya cuestión de una sola clase social… lo que a su vez quebrantaba el dogma de la lucha de clases. La revolución pasaría a ser, pues, una tarea nacional, y el nacionalismo su hilo conductor… (15)

>Pero ¿qué revolución? Una revolución de móviles puramente económicos resultaba insuficiente para la cultura política que se estaba gestando: una cultura política comunitaria, antiindividualista y antiracionalista y que aspiraba a poner remedio a la disgregación social ocasionada por la modernidad. De hecho en economía el fascismo se manifestaba como posibilista y declaraba querer aprovechar lo mejor del capitalismo y del progreso industrial, siendo lo esencial que la esfera económica quedase siempre subordinada a la política. La cuestión subyacente era otra.

Lo esencial – siguiendo a Zeev Sternhell – era “instaurar una civilización heroica sobre las ruinas de una civilización rastreramente materialista, moldear un hombre nuevo, activista y dinámico”. El fascismo originario exhibía un carácter moderno y su estética futurista aguijoneaba la imaginación de los intelectuales – lo que explica la atracción que ejercía sobre la juventud – así como predicaba que una elite no es una categoría definida por el lugar que ocupa en el proceso de producción, sino la expresión de un estado de ánimo: la aristocracia forjada en las trincheras era una prueba de ello.(16) Y del marxismo tomaba la idea de la violencia como instrumento de cambio. Alguien definió una vez al fascismo como nuestro mal de siglo: una expresión que evoca una aspiración hacia la superación del mundo burgués. Más que un corpus doctrinario el fascismo original era una nebulosa, una fuerza rupturista de carácter inédito que aspiraba a la construcción de una “solución de recambio total”.

Lo que ocurría – dicho sea en términos Locchianos – es que el principio suprahumanista estaba pasando, de forma acelerada, de su fase mítica a su fase ideológica y política.(17) En el plano ideológico la llamada “Revolución conservadora” alemana era una sus manifestaciones. Y en el plano político el fascismo de Mussolini fue el brote que hizo fortuna. Pero no el único.

Y aquí es donde entra D´Annunzio.

D´Annunzio y sus chicos, en Fiume

La ruta hacia el Rubicón

A comienzos de 1919 Mussolini era solo un líder político en ciernes, mientras que D´Annunzio era el hombre más célebre de Italia. Finalizada la guerra con una “victoria mutilada” – los aliados ignoraron las promesas territoriales hechas a Italia – el país se sumió en una espiral de caos político y social. Y entonces muchos de los que esperaban que un “hombre fuerte” tomara las riendas empezaron a mirar a D´Annunzio. Por su parte el poeta-soldado descubría lo difícil que le resultaba vivir sin la guerra, y al igual que muchos otros italianos rumiaba su amargura por la traición de los aliados.

“Vuestra victoria no será mutilada” – escribió D´Annunzio en octubre 1918. Un eslogan que hizo fortuna (como tantos otros que acuñó) y que era música en los oídos de todos los que esperaban una nueva llamada a las armas. Italia rebosaba de hombres acostumbrados a la violencia y que, en vez de recibir una bienvenida de héroes, eran tratados como huéspedes indeseables cuando no como bestias salvajes, abocados al desempleo y a los insultos de los agitadores de una revolución bolchevique en ciernes. Entre esos hombres destacaban los arditi, los soldados de élite, fieramente indisciplinados, acostumbrados a la lucha cuerpo a cuerpo y con dagas y granadas, ataviados con uniformes negros y con matas de pelo a veces tan largas como crines de caballo – los dandis de la guerra.(18) Su bandera era negra y su himno: Giovinezza (Juventud). Todos miraban a D´Annunzio como a un símbolo, y algunos de ellos empezaron a llamarse “dannunzianos”. Un héroe de guerra y un ejército de vuelta a casa: una conjunción fatídica para cualquier gobierno civil. Las autoridades comenzaron a temer a D´Annunzio. El Rubicón nunca había sido verdaderamente olvidado en Italia.

El poeta-soldado comenzó a multiplicar sus apariciones públicas, a escarnecer al gobierno que había aceptado la humillación de Versalles, a incitar a los italianos a rechazar a sus autoridades. En muy poco tiempo se vio en el centro de todas las conspiraciones y todos los grupos de oposición comenzaron a utilizar su nombre. Con los fascistas mantuvo las distancias, D´Annunzio los consideraba como “vulgares imitadores, potencialmente útiles pero lamentablemente brutales y primarios en su forma de pensar”.(19) Y entre todos los que volvían su mirada a D´Annunzio destacaban las comunidades italianas en la costa del Adriático que esperaban ser “redimidas” mediante su incorporación a la madre patria. D´Annunzio, por su parte, les prometió que estaría con ellos “hasta el fin”.

La ciudad de Fiume, puerto principal del Adriático, contaba con una mayoría de población italiana que en octubre 1918 reclamó su incorporación a Italia.(20) Pero los aliados reunidos en Versalles situaron la ciudad bajo una administración internacional. La ciudad se convirtió entonces en un símbolo para todos los nacionalistas italianos y grupos de ex arditi, al grito de “Fiume o muerte”, comenzaron a formar la “Legión de Fiume” dispuestos a “liberar” la ciudad. Y en medio de una espiral de violencia los italianos de Fiume ofrecieron a D´Annunzio el liderazgo de la ciudad.

El poeta-soldado había encontrado su Rubicón. Y su nueva encarnación: la de condottiero.

Fiume era una fiesta

El contagio de la grandeza es el mayor peligro para cualquiera que viva en Fiume, una locura contagiosa, que ha impregnado a todo el mundo

(EL OBISPO DE FIUME, EN UNA ENTREVISTA)

Cuando el 11 de septiembre 1919 D´Annunzio llegó a Fiume en un Fiat 501 seguramente no sabía que daba inicio a uno de los experimentos más extravagantes de la historia política de occidente: el sueño platónico del príncipe-poeta cobraba vida con dos milenios de retraso. Un vendaval de liberación dionisíaca se desencadenó sobre la ciudad adriática, un desmadre nietzschiano en la que se daban la mano la política y el misticismo, la utopía y la violencia, la revolución y Dadá. La era de la política- espectáculo había empezado, y D´Annunzio levantaba el telón.

La época de Fiume ha sido descrita como un microcosmos del mundo político moderno: todo se prefiguró allí, todo se experimentó allí, todos somos en gran parte los herederos. Un momento mágico, una bacanal de soñadores, una sinfonía suprahumanista y heroica en la que una sociedad hambrienta de maravillas – galvanizada por la guerra, hastiada de la insipidez de un siglo de positivismo – se encontraba con un líder a su altura y secundaba, a ritmo de desfiles multicolores y multitudes enfervorizadas, sus quimeras de César visionario.

La trayectoria política de la ciudad durante esos dieciséis meses fue, como no podía ser menos, errática. El primer programa – la anexión a Italia – era simple y realista, pero naufragó en un piélago de indecisiones y gazmoñerías diplomáticas. El segundo programa era de carácter subversivo: provocar la chispa que desencadenase una revolución en Italia. Pero había un tercer programa, incontrolable y radical: Fiume como primer paso, no hacia una Gran Italia, sino hacia un nuevo orden mundial.

Un programa que ganaba fuerza a medida que se disipaba – por la presión de los aliados y por la indecisión del gobierno italiano – la perspectiva de la incorporación a Italia. Impulsada por los revolucionarios sindicalistas que rodeaban a D´Annunzio, la “Constitución de Fiume” (la Carta del Carnaro) es el aspecto más interesante del legado de Fiume, por cuanto supone de contribución original a la teoría política.(21) La Carta del Carnaro contenía elementos pioneros: la limitación del (hasta entonces sacrosanto) derecho a la propiedad privada, la completa igualdad de las mujeres, el laicismo en la escuela, la libertad absoluta de cultos, un sistema completo de seguridad social, medidas de democracia directa, un mecanismo de renovación continua del liderazgo y un sistema de corporaciones o representación por secciones de la comunidad: una idea que haría fortuna. Según su biógrafo Michael A. Leeden el gobierno de D´Annunzio – compuesto por elementos muy heterogéneos – fue uno de los primeros en practicar una suerte de “política de consenso” según la idea de que los diversos intereses en conflicto podían ser “sublimados” dentro de un movimiento de nuevo cuño. Lo esencial era que el nuevo orden estuviera basado en las cualidades personales de heroísmo y de genio, más que en los criterios tradicionales de riqueza, herencia y poder. El objetivo final – básicamente suprahumanista – no era otro sino la aleación de un nuevo tipo de hombre.

La Carta del Carnaro contenía toques surrealistas como designar a “la Música” como principio fundamental del Estado. Pero lo más original – lo más específicamente dannunziano – era la inclusión de “un elaborado sistema de celebraciones de masas y rituales, designados para garantizar un alto nivel de conciencia política y de entusiasmo entre los ciudadanos”.(22) En Fiume D´Annunzio – ahora denominado “el Comandante” – comenzó a experimentar con un nuevo medio, creando “obras de arte en las que los materiales eran columnas de hombres, lluvias de flores, fuegos artificiales, música electrizante – un género que posteriormente sería desarrollado y reelaborado durante dos décadas en Roma, Moscú y Berlín”.(23) El comandante inauguró una nueva forma de liderazgo basada en la comunicación directa entre el líder y las masas, una especie de plebiscito cotidiano en el que las multitudes, congregadas ante su balcón, respondían a sus preguntas y secundaban sus invectivas. Todo el ritual del fascismo estaba ya allí: los uniformes, los estandartes, el culto a los mártires, los desfiles de antorchas, las camisas negras, la glorificación de la virilidad y de la juventud, la comunión entre el líder y el pueblo, el saludo brazo en alto, el grito de guerra ¡Eia Eia Alalá!(24) . Señala Hughes-Hallett que D´Annunzio nunca fue fascista pero que el fascismo fue inequívocamente dannunziano. Alguien escribió que, bajo el fascismo, D´Annunzio fue la víctima del mayor plagio de la historia.

Otro elemento pionero fue la creación de una Liga de Naciones antiimperialistas: la “Liga de Fiume”, proyecto de alianza de todas las naciones oprimidas que desarrollaba el concepto de revolución mundial y de “nación proletaria” teorizado por Michels, y que aspiraba a reunir desde el Sinn Fein irlandés hasta los nacionalistas árabes e indios. Alguien ha querido ver al Comandante como a un profeta del Tercermundismo, si bien sería más correcto ver aquí “la primera aparición de la temática de los derechos de los pueblos”.(25) Las potencias aliadas comenzaron a alarmarse. La empresa de Fiume perdía su carácter nacionalista y acentuaba su contenido revolucionario…

¡Haced el amor y haced la guerra!

¡Giovinezza, Giovinezza, Primavera di Bellezza…!

CANCIÓN DE LOS ARDITI

Un Estado regido por un poeta y con la creatividad convertida en obligación cívica: no era extraño que la vida cultural adquiriese un sesgo anticonvencional.(26) La Constitución estaba bajo la advocación de la “Décima Musa”, la Musa – según D´Annunzio – “de las comunidades emergentes y de los pueblos en génesis… la Musa de la Energía”, que en el nuevo siglo debería conducir a la imaginación al poder. Hacer de la vida una obra de arte. En el Fiume de 1919 la vida pública se convirtió en una performance de veinticuatro horas en la que “la política se hacía poesía y la poesía sensualidad, y en la que una reunión política podía terminar en un baile y el baile en una orgía. Ser joven y ser apasionado era una obligación”.(27) Entre la población local y los recién llegados se propagó una atmósfera de libertad sexual y de amor libre, inusual para la época. Comenzaba la revolución sexual. Así lo quería el nuevo “Príncipe de Juventud”, tuerto y de cincuenta y seis años

No es de extrañar que la ciudad se convirtiera en un polo magnético para toda la cofradía de idealistas, rebeldes y románticos que pululaba por el mundo. Un País de la Cucaña en el que se codeaban protofascistas y revolucionarios internacionalistas sin que a nadie se le ocurriera algo tan vulgar como “entrar en diálogo”. Un laboratorio contracultural en el que brotaban grupos variopintos como el “Yoga” (inspirado por el hinduismo y por el Bhagavad-Gita), los “Lotos Castaños” (proto-hippies partidarios de una vuelta a la naturaleza), los “Lotos Rojos” (defensores del sexo dionisíaco), ecologistas, nudistas, dadaístas y otros especímenes de variada índole. El componente psicodélico estaba asegurado por una generosa circulación de droga bajo la tolerante mirada del Comandante, consumidor más o menos ocasional de polvo blanco.(28) Los años 60 comenzaron en Fiume. Pero a diferencia de los hippies californianos, los hippies del Comandante estaban dispuestos no sólo a hacer el amor, sino también a hacer la guerra.

Mientras tanto Roma miraba a Fiume con una mezcla de consternación y de pavor. En palabras de los socialistas Italianos “Fiume estaba siendo transformada en un burdel, refugio de criminales y prostitutas”. Lo cierto es que todo el mundo iba a Fiume: soldados, aventureros, revolucionarios, intelectuales, espías aliados, artistas cosmopolitas, poetas neopaganos, bohemios con la cabeza en las nubes, el futurista Marinetti, el inventor Marconi, el Director de orquesta Toscanini… Proliferaban la elocuencia y el dandismo, la personalidad del Comandante era contagiosa. ¡Condecoraciones, uniformes, títulos, himnos y ceremonias para todos! El estilo ornamental era de rigor. Y a su vez los nuevos visitantes se iban haciendo cada vez más marginales: menores fugados, desertores, criminales y otras gentes con asuntos por aclarar con la justicia…. muchos de estos elementos fueron reclutados para formar la guardia de corps del Comandante: la “Legión Disperata”, de rutilantes uniformes. D´Annunzio observaba a sus arditi comiendo cordero en las playas, en sus fantásticos uniformes resplandecientes a la luz de las llamas, y los comparaba con Aquiles y sus mirmidones de vuelta a su campamento frente a Troya. Es esa mezcla electrizante de arcaísmo y futurismo, tan propia de la sensibilidad suprahumanista. Sonaba tan antiguo, sin embargo era tan nuevo…

Presionado por sus compromisos internacionales el gobierno de Roma decretó un bloqueo contra Fiume, y la ciudad encontró un método para asegurar su subsistencia: la piratería. Organizados por un antiguo as de la aviación italiana, Guido Keller, los barcos de Fiume pasaron a adueñarse de cualquier buque que transitase entre el estrecho de Messina y Venecia. Y cada captura realizada por los uscocchi – así llamados por D´Annunzio en honor a los piratas adriáticos del XVI – era recibida en la ciudad como una fiesta. Las actividades ilícitas se ampliaron al secuestro – un comando de Fiume capturó a un general italiano que pasaba por Trieste – y a las expediciones para requisar provisiones en territorios vecinos. También a las ocupaciones simbólicas de otras ciudades próximas. El Comandante hizo bordar su lema Ne me frego (algo así como: “me la pela”) en una bandera que colgó sobre su cama.(29) Fiume era un Estado fuera de la ley, lo que hoy llamaríamos un Estado gamberro. Señala su biógrafa que D´Annunzio, como un nuevo Peter Pan, había construido una “Tierra de Nunca Jamás, un espacio liberado de las relaciones causa-efecto donde los niños perdidos pudieran disfrutar por siempre de sus peligrosas aventuras sin sentirse molestados por el sentido común”.(30)

Pero el problema de la niñez es que se acaba, y llega la hora de los adultos. El Tratado de Rapallo, firmado en Noviembre 1920, establecía las fronteras italo-yugoeslavas y llegaba a un compromiso sobre Fiume. D´Annunzio se quedó aislado, y hasta los fascistas de Mussolini le retiraron su apoyo. Tras una intervención de la Marina italiana y la resistencia de un puñado de arditi – que se saldó con varias docenas de muertos – D´Annunzio fue obligado a abandonar Fiume a fines de Diciembre 1920. En una ceremonia de despedida su último grito fue: ¡Viva el amor!

El poeta había concluido su revolución. Llegaba el turno del ex sargento.

El Fascismo sin D´Annunzio

Pasados los años un Mussolini ya en el poder celebraría a Gabriele D´Annunzio como al “Juan Bautista del fascismo”. Convertido en una leyenda el poeta pasaría sus dos últimas décadas recluido en su mansión de El Vittoriale a orillas del lago de Garda, donde Mussolini acudiría ocasionalmente para retratarse con él.

Hoy se considera a D´Annunzio como a un personaje del Régimen, pero lo cierto es que nunca fue miembro del Partido Fascista y sus relaciones con el Duce fueron mucho más ambivalentes de lo que se piensa. En privado Mussolini se refería a D´Annunzio como a “una caries, a la que hay que extirpar o cubrir de oro”, y se refería también al “fiumismo mal entendido” como a sinónimo de actitud anarquizante y de poco fiar. En realidad ambos personajes se observaban con sospecha: Mussolini consideraba que D´Annunzio era demasiado influyente e impredecible, y éste se abstenía de prestar un apoyo expreso al Duce. En realidad el poeta había recomendado a sus arditi mantenerse al margen de cualquier formación política, si bien muchos acabarían en el fascismo y algunos en la extrema izquierda o incluso en España en las Brigadas Internacionales.(31) Las únicas ocasiones en las que D´Annunzio trató de influir políticamente en Mussolini fueron para aconsejarle que se mantuviera bien alejado de Hitler (“ese payaso feroz”, “eserostroengominado e innoble”).

El poeta-soldado falleció en 1938 en su mansión del Vittoriale, en una atmósfera tan barroca como claustrofóbica, rodeado de espías italianos y alemanes. Con su muerte desapareció toda una época: la de los albores de ese fascismo que no pudo ser. El fascismo real recogió la puesta en escena y la liturgia de Fiume, pero las vació de libertad y las transformó en una coreografía burocratizada al servicio de un proyecto que llevó a Italia a la catástrofe. La historia es bien conocida. No obstante suelen pasarse por alto algunas cosas…

Normalmente se pasa por alto que ese primer fascismo formaba parte de un clima cultural vanguardista, sofisticado y plural, muy diferente del provincianismo obtuso que caracterizaba a los nazis y a su cursilería völkisch. De hecho, el pluralismo cultural de la Italia fascista – un país donde prácticamente no hubo éxodo intelectual alguno – no tiene parangón con el dirigismo impuesto sobre la cultura en la época nazi. Estudiosos como Renzo de Felice o Julien Freund han contrapuesto el carácter optimista y “mediterráneo” del fascismo – con su tendencia a exaltar la vida dentro de un cierto espíritu de mesura – frente al carácter sombrío, trágico y catastrófico del nazismo, con su inclinación germánica por el Raggnarokk. (32)Igualmente podría destacarse el carácter antidogmático – incluso artístico y bohemio – de ese primer fascismo, en contraposición a las ínfulas “científicas” de la dogmática nazi, basada en el racismo biológico y en el darwinismo social.

A lo que hay que añadir que el primer fascismo no tenía ningún atisbo de antisemitismo, sino más bien al contrario: muchos judíos fueron fascistas de primera hora e incluso tuvieron cargos importantes, tales como la publicista Margaritta Sarfati, amante judía del Duce y prima donna de la vida cultural del régimen. De hecho la política exterior del régimen mantuvo frecuentes contactos con el movimiento sionista. Y tras la llegada de Hitler al poder eminentes exiliados judíos encontraron acogida en Italia.

Se pasa también por alto que tras la “marcha sobre Roma” en 1922 Mussolini se presentó ante el Parlamento y obtuvo un amplio voto de confianza de la mayoría no-fascista. Se tiende a olvidar que la violencia de las escuadras fascistas, si bien muy cierta, no era exclusiva del fascismo: ése era el lenguaje político en buena parte de Europa. Y en Italia fue el fascismo, mejor organizado, el que finalmente se impuso. Se omite también que el fascismo colaboró con los socialistas y con otras fuerzas de oposición, y que ganó una mayoría de votos en las elecciones de 1924. Sólo entonces, tras el brutal asesinato del diputado socialista Matteoti y la negativa de la oposición a permanecer en el Parlamento, los energúmenos del fascismo ganaron la mano y se institucionalizó la dictadura.

En realidad 1924 marca el comienzo del declive. Los años posteriores son los de las grandes realizaciones del régimen: la edificación de un Estado social, las grandes obras públicas y la modernización del país. Logros que compraron la adhesión de buena parte de la población. Pero el fascismo ya estaba herido de muerte. Al traicionar aquella promesa de 1919 en la Plaza del Santo Sepulcro de Milán (“Queremos la libertad para todos, aún para nuestros enemigos”) el fascismo se transformó en una burocracia autocomplaciente y satisfecha, y Mussolini se fue apartando de la realidad para encerrarse en una megalomanía que resultó funesta.

Aún así durante algunos años el fascismo impulsó una política favorecedora de la paz y la cooperación internacional, como lo prueban los Acuerdos de Letrán en 1929 y las propuestas de desarme en la Sociedad de Naciones en 1932. En relación a la Alemania nazi hay algo que también suele olvidarse: Mussolini fue el impulsor del llamado “Frente de Stressa”, una iniciativa diplomática que en abril 1935, junto a Francia y Gran Bretaña, trataba de garantizar la independencia de Austria y el respeto al Tratado de Versalles, y por consiguiente frenar a Hitler cuando todavía era posible hacerlo. Dos meses después, en Junio de 1935, Gran Bretaña firmaba con la Alemania Nazi un Acuerdo naval que suponía la primera violación de ese Tratado. Mussolini se quedó solo.

El aislamiento se consumó a partir de la invasión de Abisinia y las sanciones que le fueron impuestas a Italia, y que abocaron a Mussolini a una alianza con Hitler. A partir de entonces, prisionero de una mezcla de temor y fascinación por el dictador alemán, el Duce se vio arrastrado hasta el abismo. En 1938 cayó incluso en la abyección de importar la legislación antisemita del Tercer Reich.

¿Hubiera sido posible otro derrotero, menos dictatorial y más “dannunziano”? Mussolini, al contrario de Hitler, nunca tuvo un dominio absoluto sobre el Partido, y dentro del fascismo siempre hubo línea contraria a los nazis y favorable a un entendimiento con Francia y Gran Bretaña. Su principal figura era el Ministro de Aviación Italo Balbo, héroe de guerra y escuadrista de primera hora: el auténtico prototipo del “nuevo hombre” exaltado por el fascismo. Pero un celoso Mussolini le nombró Gobernador de Libia para apartarlo de los centros del poder. Allí falleció en 1940, en un accidente de aviación poco claro. Los últimos restos de la oposición fascista fueron liquidados en 1944 en el proceso de Verona, con el ex Ministro de Exteriores Galeazzo Ciano y otros jerarcas ejecutados a instancias de los alemanes.

¿Un fascismo democrático?

A casi cien años de distancia D´Annunzio y su aventura en Fiume plantean todavía interrogantes. Hay uno especialmente provocador: ¿pudo haber sido posible un fascismo democrático?

Una pregunta que sólo tiene el valor que queramos darle a la historia-ficción. Porque la historia es la que es, y no se puede cambiar. Hablar de “fascismo democrático” es hoy un oxímoron, y eso parece irrebatible. No obstante demasiadas veces nos refugiamos en posturas intelectualmente confortables y moralmente irreprochables, y eso dificulta la comprensión de ciertos fenómenos. En este caso, el de la naturaleza del fascismo. La interpretación marxista clásica del fascismo como un instrumento defensivo del Capital se condena a no comprender nada, y deja sin explicar la amplia adhesión que obtuvo un sistema que sólo fue extirpado por la guerra, una guerra en la que los marxistas se aliaron con… el capitalismo. Esta interpretación ha sido superada hace ya tiempo, y hoy tiende a admitirse que, como señala Zeev Sternhell, el fascismo era una manifestación extrema de un fenómeno mucho más comprehensivo y amplio – ése que Giorgio Locchi denominaba suprahumanismo –, y como tal es parte integral de la historia de la cultura europea.

D´Annunzio no fue un ideólogo sistemático, pero su empeño prometeico y nietzschiano simboliza ese clima cultural suprahumanista del que brotó el fascismo. Fiume fue un momento mágico y necesariamente fugaz, no se puede ser sublime durante veinte años. Pero Fiume nos recuerda que la historia pudo haber sido diferente, y que tal vez esa rebelión cultural y política – llamémosla “fascismo” – pudo haber sido compatible con un mayor respeto a las libertades, o al menos evolucionar alejada de las aberraciones ya conocidas… Claro que entonces tal vez eso no sería ya fascismo, sería más bien otra cosa…

Si no tenemos en cuenta el fenómeno cultural del suprahumanismo no se puede entender el fascismo. Pero éste no fue su único retoño. Históricamente hubo otros dos. El primero fue un brote intelectual de gran altura, y que sigue hablando al hombre de nuestros días: la llamada “revolución conservadora” alemana. Y el segundo fue una planta venenosa: el nazismo. La cuestión que hoy podría plantearse es la de saber si ese humus cultural suprehumanista está definitivamente agotado, o si aún podría dar lugar a derivaciones inéditas. Al fin y al cabo – y según la concepción “esférica” del tiempo – la historia siempre está abierta, y cuando la historia se regenera lo hace de forma siempre nueva, de forma siempre imprevista.

Anarquismo de derecha

Denunciamos la falta de gusto de la representación parlamentaria. Nos recreamos en la belleza, en la elegancia, la cortesía y el estilo…queremos ser dirigidos por hombres milagrosos y fantásticos

FILIPPO TOMMASO MARINETTI

El arte de mandar consiste en no mandar

GABRIELE D´ANNUNZIO

Pero el interés de revisitar a D´Annunzio va mucho más allá de la pregunta sobre la naturaleza del fascismo. El poeta-soldado prefigura una forma de hacer política vigente hasta la actualidad: la política espectáculo, la fusión de elementos sacros y profanos, la intuición de que en último término todo es política. La Carta del Carnaro es un documento visionario en cuanto recoge preocupaciones, libertades y derechos hasta entonces relegados fuera del ámbito político, y que durante las décadas siguientes pasarían a ser integrados en el constitucionalismo moderno. De alguna forma D´Annunzio parecía poseer la clave de todo lo que iba a venir después. Todos somos en buena parte sus herederos, para bien y para mal.

Por eso sería un error menospreciar a D´Annunzio como a un esteta dilettante metido a revolucionario. O despolitizarlo y considerar – como parece apuntar su perspicaz biógrafo Michael A. Leeden – que lo importante de Fiume no es el contenido, sino el estilo, y que ninguna posición ideológica concreta se desprende de Fiume. Pensamos que mucho más acertado está Carlos Caballero Jurado cuando señala que: “Fiume no era un pedazo de tierra. Fiume era un símbolo, un mito, algo que quizá no pueda entenderse en nuestros días, en una época tan refractaria al mito y a los ritos. La empresa de Fiume tiene más de rebelión cultural que de anexión política”.(33) ¿Qué mensajes puede extraer el hombre de hoy en día, no sólo de Fiume, sino de toda la trayectoria de D´Annunzio?

En primer lugar la idea de que la única revolución verdadera es la que persigue una transformación integral del hombre. Esto es, la que se plantea ante todo como una revolución cultural. Algo que los revolucionarios de mayo 1968 parecieron entender bien. Pero lo que desconocían es que, en realidad, casi todo lo que proponían ya estaba inventado. La imaginación ya había llegado al poder, cincuenta años antes, en la costa del Adriático. La gran sorpresa es que el que así lo decidió – y esta es la segunda gran lección de Fiume – no era un utópico progresista, libertario y mundialista, sino un patriota, un elitista practicante de una ética heroica. Fiume es la demostración de que ideas como la liberación sexual, la ecología, la democracia directa, la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de conciencia y el espíritu de fiesta pueden plantearse no sólo desde posiciones igualitaristas, pacifistas, hedonistas y feministas, sino también desde valores aristocráticos y diferencialistas, identitarios y heroicos.

El gesto D´Annunzio implica además algo muy actual: fue el primer grito de rebeldía contra un sistema americanomorfo que en aquellos años empezaba a extender sus tentáculos, es el grito de defensa de la belleza y del espíritu frente al reino de la vulgaridad y el imperio del dólar.

El gesto de D´Annunzio fue también la reivindicación, surrealista y heroica, de una regeneración política basada en la liberación de la personalidad humana, y un grito de protesta frente al mundo de burócratas anónimos que se venía encima.(34)

Fiume es además la demostración de que sí es posible trascender la división derecha- izquierda, de que la transversalidad es posible. Valores de derecha más ideas de izquierda. La primera síntesis genuinamente posmoderna. Fiume es el único experimento conocido hasta la fecha de lo que podría ser un anarquismo de derecha llevado a sus últimas consecuencias.

Hay una última cuestión, y que tiene que ver con la actividad de D´Annunzio como predicador y exaltador de la guerra. Eso es algo que hoy nos parece indefendible – aunque no lo era tanto en aquellos años en los que la guerra todavía podía vivirse como una aventura épica –. Pero hoy sabemos que detrás de aquella retórica inflamada no había ninguna causa real que justificase tanto sacrificio. Y sin embargo…

Sin embargo es posible que aquellos hombres de retórica inflamada, en el fondo, esto también lo supiesen. Es muy posible que D´Annunzio y otros como él, por destilación de un nihilismo positivo, supiesen que a fin de cuentas es mucho mejor el patriotismo a la Nada. Hoy tenemos la Nada, y desde luego tenemos menos muertos. Pero cabe plantearse si gracias a eso, en comparación con aquellos hombres, estamos también más vivos.

La era de los años incendiarios quedó sumergida en el tiempo. Pasó la época en la que los sargentos y los poetas hacían revoluciones. Y como suele decirse, a los cuerpos los devoró el tiempo, a los sueños los devoró la historia, y a la historia la engulló el olvido. También dicen que los viejos guerreros nunca mueren, que sólo se desvanecen físicamente. Después de la catástrofe nos queda el recuerdo de la grandeza, y el de los hombres que la soñaron.

Video musical con la letra del poema de D´Annunzio: “la Canzone del Carnaro” (“Los treinta de Buccari”)

1 Marcello Veneziani, Anni Incendiari, Valecchi 2009, pag 7.

2 Giorgio Locchi, Definciones. Los textos que revolucionaron la cultura inconformista europea.

Ediciones Nueva República 2011, pags 280-281.

3 El futurismo estuvo presente en Rusia (Maiakovski), en Portugal (Pessoa), en Bélgica, en Argentina o en el mundo anglosajón con la fundación del Londres del movimiento vorticista por Ezra Pound y Wyndham Lewis.

4 Marcello Veneziani, Anni Incendiari, Valecchi 2009, pags 15 y 16.

5 Lucy Hughes-Hallett, Gabrielle D´Annunzio. Poet, seducer and preacher of war. Fourth State, edición Kindle, 2013.

6 En el bombardeo incluyó proyectiles huecos de goma que contenían mensajes líricos. Posteriormente celebró este hecho – conocido como La beffa di Buccari (La broma de Buccari) – en una famosa balada: La Canzone del Carnaro (“Los treinta de Buccari”): “Somos treinta hombres a bordo/treinta y uno con la Muerte…”.

7 Lucy Hughes-Hallett, Obra citada.

8 Ernst Jünger: Tres fragmentos de “La guerra, nuestra madre”, en Revista de Occidente nº 46, marzo 1985, pag 158.

9 Lucy Hughes-Hallett, Obra citada.

10 Giorgio Locchi: Definiciones, Ediciones Nueva República 2010. Pag 59.

11 Alain de Benoist: Lés idées à l´endroit. Avatar Éditions 2011. pags 54-55.

12 Lucy Hughes-Hallett: Obra citada.

13 Álvaro Lozano: Mussolini y el fascismo italiano. Marcial Pons Historia 2012, pag. 108.

14 Zeev Sternhell: El nacimiento de la ideología fascista. Siglo veintiuno editores 1994, pag 1. Nos ceñimos aquí a un análisis estricto del fascismo italiano, lo que excluye al nazismo. Señala el historiador israelí: “en modo alguno cabe identificar el fascismo con el nazismo (…) ambas ideologías difieren en una cuestión fundamental: el determinismo biológico, el racismo en su sentido más extremo…la guerra a los judíos (…) El racismo no es una de las condiciones necesarias para la existencia de un fascismo. Una teoría general que quiera englobar fascismo y nazismo chocaría siempre con ese aspecto del problema. De hecho, una teoría así no es posible”. (Obra citada, pags. 4-5).

15 En este sentido, los análisis teóricos de: Georges Sorel, R. Michels y Eduard Berth (Zeev Sternhell, Obra citada, pag. 182).

16 Zeev Sternhel: Obra citada, pag. 386.

17 Giorgio Locchi distinguía las fases mítica, ideológica y sintética como fases arquetípicas de las tendencias históricas. Así, en el caso del pensamiento igualitario su fase “mítica” se correspondería con la ecumene cristiana, la fase “ideológica” con la disgregación ocasionada por la reforma protestante y la aparición de diversas filosofías y partidos, y la fase “sintética” a las doctrinas de pretensiones científicas y universales (marxismo, ideología de los “derechos humanos”).

18 Lucy Hughes-Hallett, Obra citada

19 Lucy Hughes-Hallett, Obra citada.

20 Fiume es la actual Rijeka, en Croacia.

21 La “Carta del Carnaro” fue adoptada como Constitución de la “Regencia Italiana del Carnaro”, nuevo Estado independiente llamado así por el Golfo del Carnaro, lugar donde se encuentra Fiume. Su redactor principal fue el líder sindicalista- revolucionario Alceste de Ambris.

22 Michael A. Ledeen: D Annunzio, The first Duce. Transaction Publishers 2009, pags XIV y XV.

23 Lucy Hughes-Hallett, Obra citada

24 ¡Eia Eia, Alalá! era, según la leyenda, el grito con el que Aquiles llamaba a sus caballos. D´Annunzio lo acuñó durante la guerra como sustituto grecorromano al ¡hip hip, hurra! anglosajón.

25 Carlos Caballero Jurado: El Comandante y la décima musa. La fascinante historia de D´Annunzio en Fiume.

26 El Ministerio de Asuntos Exteriores de Fiume estaba dirigido también por dos poetas: León Kochnitzky y Henry Furst.

27 Lucy Hughes-Hallett: Obra citada

28 En los años previos a la guerra la cocaína, cuyos auténticos efectos no eran todavía bien conocidos, era considerada como un suplemento para la resistencia y el coraje. Personajes como Shackleton o Scott la llevaron en sus expediciones, y tampoco era infrecuente entre los pilotos de guerra. (Lucy Hughes-Hallett: Obra citada).

29 Años después Mussolini adoptó este lema como expresión del “estilo de vida” fascista.

30 Lucy Hughes-Hallett: Obra citada.

31 Muy significativamente el líder nacionalsindicalista y principal redactor de la Carta del Carnaro, Alceste de Ambris, pasó a la oposición radical contra el fascismo. Privado de la nacionalidad italiana, murió en el exilio en Francia en 1934.

32 Es curiosa a este respecto la excelente serie de televisión de la RAI “El joven Mussolini” (Gian Luigi Calderone, 1993), en la que el futuro Duce (interpretado por Antonio Banderas) aparece retratado, más que como un futuro dictador sanguinario, como un simpático tarambana.

33 Carlos Caballero Jurado: El Comandante y la décima musa. La fascinante historia de D´Annunzio en Fiume.

34 Una Historia de Europa: “de D´Annunzio a Van Rompuy”… (a ¿quién?).

Mais on ne peut parler d’une indépendance luxembourgeoise que depuis 1890, l’année où le Grand-Duché s’est émancipé des Pays-Bas. Le Roi Guillaume III des Pays-Bas meurt effectivement cette année-là et sa fille Wilhelmine hérite de la couronne néerlandaise. Mais de celle de Hollande seulement car au Grand-Duché, on appliquait la “Loi salique” (“in terram salicam mulieres ne succedant”, “en terre salique les femmes ne succèdent pas”). C’est ainsi que prit fin l’union personnelle néerlando-luxembourgeoise et que, de facto, le Grandc-Duché acquit l’indépendance. Le nouveau Grand-Duc est Adolphe, issu d’une branche annexe et luthérienne de la dynastie des Orange-Nassau (la branche principale étant calviniste), celle de la maison de Nassau-Weilburg. Le fils d’Adolphe du Luxembourg, Guillaume IV, meurt sans descendance masculine. La famille décide alors de se débarrasser de la Loi salique le 16 avril 1907, afin que la fille aînée de Guillaume IV, Marie-Adelaïde, puisse accéder au trône grand-ducal. Comme sa mère portugaise, elle est catholique de stricte obédience. Le pays a donc à nouveau un souverain de confession catholique-romaine. Lorsque Marie-Adelaïde prend en mains les rênes du pouvoir le 18 juin 1912, le Luxembourg a enfin un souverain né dans le pays: cela n’avait plus été le cas depuis la naissance en 1296 du Duc Jean l’Aveugle. Très rapidement, après l’accession au trône de Marie-Adelaïde, le petit pays mosellan est secoué par de graves troubles politiques intérieurs, justement parce que la nouvelle Grande-Duchesse veut intervenir activement dans la gestion du gouvernement.

Mais on ne peut parler d’une indépendance luxembourgeoise que depuis 1890, l’année où le Grand-Duché s’est émancipé des Pays-Bas. Le Roi Guillaume III des Pays-Bas meurt effectivement cette année-là et sa fille Wilhelmine hérite de la couronne néerlandaise. Mais de celle de Hollande seulement car au Grand-Duché, on appliquait la “Loi salique” (“in terram salicam mulieres ne succedant”, “en terre salique les femmes ne succèdent pas”). C’est ainsi que prit fin l’union personnelle néerlando-luxembourgeoise et que, de facto, le Grandc-Duché acquit l’indépendance. Le nouveau Grand-Duc est Adolphe, issu d’une branche annexe et luthérienne de la dynastie des Orange-Nassau (la branche principale étant calviniste), celle de la maison de Nassau-Weilburg. Le fils d’Adolphe du Luxembourg, Guillaume IV, meurt sans descendance masculine. La famille décide alors de se débarrasser de la Loi salique le 16 avril 1907, afin que la fille aînée de Guillaume IV, Marie-Adelaïde, puisse accéder au trône grand-ducal. Comme sa mère portugaise, elle est catholique de stricte obédience. Le pays a donc à nouveau un souverain de confession catholique-romaine. Lorsque Marie-Adelaïde prend en mains les rênes du pouvoir le 18 juin 1912, le Luxembourg a enfin un souverain né dans le pays: cela n’avait plus été le cas depuis la naissance en 1296 du Duc Jean l’Aveugle. Très rapidement, après l’accession au trône de Marie-Adelaïde, le petit pays mosellan est secoué par de graves troubles politiques intérieurs, justement parce que la nouvelle Grande-Duchesse veut intervenir activement dans la gestion du gouvernement.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Le 6 février 1914, les grandes puissances européennes s’accordent pour donner la couronne princière d’Albanie au Prince allemand Wilhelm zu Wied, devenu de ce fait le “Mbret des Skipetars”. Sa ville de résidence devient Durazzo, sur la côte adriatique. L’autre candidat, un noble d’origine albanaise, le Prince Ahmed Fuad, descendant de Mehmed Ali, est débouté.

Le 6 février 1914, les grandes puissances européennes s’accordent pour donner la couronne princière d’Albanie au Prince allemand Wilhelm zu Wied, devenu de ce fait le “Mbret des Skipetars”. Sa ville de résidence devient Durazzo, sur la côte adriatique. L’autre candidat, un noble d’origine albanaise, le Prince Ahmed Fuad, descendant de Mehmed Ali, est débouté.  La journée du 8 octobre 1895 est un jour de joie pour Djemal Pacha Zogu, un chef de tribu de la région de Mati en Albanie centrale. Un fils, Ahmed, vient de naître dans la résidence fortifiée de ce spadassin. Plus tard, le jeune Ahmed recevra sa formation dans une école du Bosphore. Après la guerre, il entame une carrière fulgurante: en 1920, il devient ministre de l’intérieur; deux ans plus tard, il est premier ministre. En janvier 1925, il est le président de l’Etat albanais. Il survivra à cinquante-cinq attentats! Pendant l’été de l’année 1928, le Parlement albanais décide que le pays doit devenir une monarchie. Le couronnement a lieu le 1 septembre. Le nouveau roi, Zogu I, jure sur le Coran et sur la Bible.

La journée du 8 octobre 1895 est un jour de joie pour Djemal Pacha Zogu, un chef de tribu de la région de Mati en Albanie centrale. Un fils, Ahmed, vient de naître dans la résidence fortifiée de ce spadassin. Plus tard, le jeune Ahmed recevra sa formation dans une école du Bosphore. Après la guerre, il entame une carrière fulgurante: en 1920, il devient ministre de l’intérieur; deux ans plus tard, il est premier ministre. En janvier 1925, il est le président de l’Etat albanais. Il survivra à cinquante-cinq attentats! Pendant l’été de l’année 1928, le Parlement albanais décide que le pays doit devenir une monarchie. Le couronnement a lieu le 1 septembre. Le nouveau roi, Zogu I, jure sur le Coran et sur la Bible.

Ondertussen staat Noord-Ierland in rep en roer. De bewoners uit de zogenaamde katholieke wijken van dat stukje Ierland waren in 1969 een vreedzame campagne voor gelijke burgerrechten begonnen (het censitair kiesrecht was er nog altijd van toepassing). De campagne werd door de Britsgezinde protestanten met veel geweld beantwoord. In die mate zelfs dat de IRA er zich toe verplicht zag haar wapens boven te halen om een aantal wijken tegen ware pogroms te beschermen. De Britse troepen die de politie te hulp kwamen, gingen zich algauw als een brutaal bezettingsleger gedragen. De situatie werd met de dag erger. Op 13 augustus 1971 gingen de Engelsen over tot de arrestatie van honderden Ieren die allemaal zonder vorm van proces voor onbepaalde tijd in het pas gebouwde concentratiekamp van Long Kesh werden opgesloten. Het trieste hoogtepunt werd bereikt op 30 januari 1972 (Bloody Sunday) toen Britse soldaten In Derry (op dat moment nog Londonderry) 13 burgers die aan een vreedzame manifestatie deelnamen, doodschoten. Dit alles liet John noch Paul onberoerd. Ze kwamen immers uit Liverpool, een stad die ten gevolge van de massale immigratie in de negentiende eeuw qua bevolking eerder Iers dan Brits is. Beiden zijn ze trouwens van Ierse afkomst: Lennon is de verengelste vorm van de Ierse familienaam O Lionnain die veel voorkomt in het Noord-Ierse graafschap Fermanagh en de ongehuwde moeder van Paul droeg de typisch Ierse naam Mary Mohin McCartney. Beiden zullen dan ook fel reageren. McCartney schrijft het lied Give Ireland Back to the Irish, dat hij met de Wings op plaat uitbrengt. Het refrein luidt:

Ondertussen staat Noord-Ierland in rep en roer. De bewoners uit de zogenaamde katholieke wijken van dat stukje Ierland waren in 1969 een vreedzame campagne voor gelijke burgerrechten begonnen (het censitair kiesrecht was er nog altijd van toepassing). De campagne werd door de Britsgezinde protestanten met veel geweld beantwoord. In die mate zelfs dat de IRA er zich toe verplicht zag haar wapens boven te halen om een aantal wijken tegen ware pogroms te beschermen. De Britse troepen die de politie te hulp kwamen, gingen zich algauw als een brutaal bezettingsleger gedragen. De situatie werd met de dag erger. Op 13 augustus 1971 gingen de Engelsen over tot de arrestatie van honderden Ieren die allemaal zonder vorm van proces voor onbepaalde tijd in het pas gebouwde concentratiekamp van Long Kesh werden opgesloten. Het trieste hoogtepunt werd bereikt op 30 januari 1972 (Bloody Sunday) toen Britse soldaten In Derry (op dat moment nog Londonderry) 13 burgers die aan een vreedzame manifestatie deelnamen, doodschoten. Dit alles liet John noch Paul onberoerd. Ze kwamen immers uit Liverpool, een stad die ten gevolge van de massale immigratie in de negentiende eeuw qua bevolking eerder Iers dan Brits is. Beiden zijn ze trouwens van Ierse afkomst: Lennon is de verengelste vorm van de Ierse familienaam O Lionnain die veel voorkomt in het Noord-Ierse graafschap Fermanagh en de ongehuwde moeder van Paul droeg de typisch Ierse naam Mary Mohin McCartney. Beiden zullen dan ook fel reageren. McCartney schrijft het lied Give Ireland Back to the Irish, dat hij met de Wings op plaat uitbrengt. Het refrein luidt:

Fine fleur, car ces jeunes hommes, un millier environ, étaient des étudiants provenant des meilleures universités du pays, promus hâtivement officiers-pilotes pour une mission sans retour. 3843 pilotes (estimation maximale incluant toutes les catégories socio-professionnelles et classes d’âge) sont morts en tentant de s’écraser sur un bâtiment de guerre américain. L’étude des journaux intimes de ces jeunes kamikazes, journaux parfois entamés plusieurs années auparavant constitue une source inestimable car elle permet de cerner l’évolution psychologique et philosophique des futurs pilotes. L’analyse, centrée sur 5 cas, révèle que l’intériorisation de la propagande militaire et impériale était imparfaite, individualisée. Toutefois, le panel étudié (5%de la population) est la principale faiblesse de l’argumentation d’Emiko Ohnuki-Tierney (l’auteure aurait eu des difficultés à trouver des sources originales et complètes). Il ressort de son analyse que peu de pilotes, dont aucun n’était probablement volontaire, aurait réellement adhéré à l’idéologie officielle. Ironie, les étudiants-pilotes étaient pétris de culture : la « génération Romain Rolland » (lire

Fine fleur, car ces jeunes hommes, un millier environ, étaient des étudiants provenant des meilleures universités du pays, promus hâtivement officiers-pilotes pour une mission sans retour. 3843 pilotes (estimation maximale incluant toutes les catégories socio-professionnelles et classes d’âge) sont morts en tentant de s’écraser sur un bâtiment de guerre américain. L’étude des journaux intimes de ces jeunes kamikazes, journaux parfois entamés plusieurs années auparavant constitue une source inestimable car elle permet de cerner l’évolution psychologique et philosophique des futurs pilotes. L’analyse, centrée sur 5 cas, révèle que l’intériorisation de la propagande militaire et impériale était imparfaite, individualisée. Toutefois, le panel étudié (5%de la population) est la principale faiblesse de l’argumentation d’Emiko Ohnuki-Tierney (l’auteure aurait eu des difficultés à trouver des sources originales et complètes). Il ressort de son analyse que peu de pilotes, dont aucun n’était probablement volontaire, aurait réellement adhéré à l’idéologie officielle. Ironie, les étudiants-pilotes étaient pétris de culture : la « génération Romain Rolland » (lire

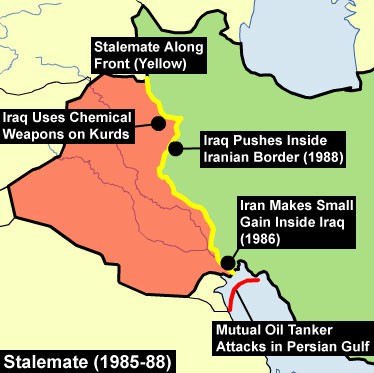

In 1987 85,000 Iranian troops overran Fao, Iraq’s main oil terminal for its vast Rumaila oilfields near the Kuwaiti border. Under the pretext of a US Navy re-flagging operation, forty-two US Naval vessels arrived in the Persian Gulf. US gunboats shelled Iranian oil installations at the mouth of the Shatt al-Arab and shot down an Iranian passenger jumbo jet, killing everyone on board. When Iraq used mustard gas against its own Kurdish people in 1987, the US looked the other way and began to arm Saddam Hussein.

In 1987 85,000 Iranian troops overran Fao, Iraq’s main oil terminal for its vast Rumaila oilfields near the Kuwaiti border. Under the pretext of a US Navy re-flagging operation, forty-two US Naval vessels arrived in the Persian Gulf. US gunboats shelled Iranian oil installations at the mouth of the Shatt al-Arab and shot down an Iranian passenger jumbo jet, killing everyone on board. When Iraq used mustard gas against its own Kurdish people in 1987, the US looked the other way and began to arm Saddam Hussein. Carter NSA Gary Sick, said later that, “the US has resisted all moves in the United Nations toward a negotiated settlement of the tanker war”. [15] The US Navy’s re-flagging operation established a permanent US presence in the Persian Gulf. Reagan Defense Secretary Casper Weinberger, who was later Knighted by Queen Elizabeth II for his genocidal efforts, characterized the re-flagging as a “trade-off for basing rights”, in GCC countries. The monarchs had been slow to cooperate with US security plans in the region. The Iran/Iraq War had the effect of scaring the daylights out of the emirates and getting them on board with US plans to modernize bases in Saudi Arabia and to build new ones in the other GCC emirates.

Carter NSA Gary Sick, said later that, “the US has resisted all moves in the United Nations toward a negotiated settlement of the tanker war”. [15] The US Navy’s re-flagging operation established a permanent US presence in the Persian Gulf. Reagan Defense Secretary Casper Weinberger, who was later Knighted by Queen Elizabeth II for his genocidal efforts, characterized the re-flagging as a “trade-off for basing rights”, in GCC countries. The monarchs had been slow to cooperate with US security plans in the region. The Iran/Iraq War had the effect of scaring the daylights out of the emirates and getting them on board with US plans to modernize bases in Saudi Arabia and to build new ones in the other GCC emirates.

Après la première guerre mondiale, la plupart des paysans allemands affrontaient d’énormes difficultés économiques. Afin de pouvoir vaille que vaille fournir en vivres la population, l’agriculture allemande, au début de la République de Weimar et jusqu’en 1922, avait été contrainte d’accepter de gré ou de force une politique dirigée, contraignante. Cette politique avait suscité un rejet général de la jeune République dans de larges strates de la paysannerie qui votait traditionnellement pour les formations conservatrices ou libérales.

Après la première guerre mondiale, la plupart des paysans allemands affrontaient d’énormes difficultés économiques. Afin de pouvoir vaille que vaille fournir en vivres la population, l’agriculture allemande, au début de la République de Weimar et jusqu’en 1922, avait été contrainte d’accepter de gré ou de force une politique dirigée, contraignante. Cette politique avait suscité un rejet général de la jeune République dans de larges strates de la paysannerie qui votait traditionnellement pour les formations conservatrices ou libérales.

Tommasini ha lasciato un libro molto documentato sulla sua esperienza di ambasciatore italiano in Polonia, nel libro La risurrezione della Polonia (Milano, Fratelli Treves Editori, 1925, pp. 113-118), di cui riportiamo alcuni passaggi:

Tommasini ha lasciato un libro molto documentato sulla sua esperienza di ambasciatore italiano in Polonia, nel libro La risurrezione della Polonia (Milano, Fratelli Treves Editori, 1925, pp. 113-118), di cui riportiamo alcuni passaggi:

Plus généralement, dans le numéro spécial « Qu’est-ce que le nationalisme ? », les rédacteurs font l’apologie de l’Occident « dévoré par le besoin d’agir, de réaliser, de vaincre », citant en exemple Beethoven qui, « sourd à trente ans, empoigne son destin à la gorge et continue de composer », ou « les équipes de chercheurs et d’hommes d’action qui se lancent à la conquête de l’espace, les Vikings traversant au Xè siècle l’Atlantique nord sur leurs coques de noix » (4). Quelques pages plus loin, le « Dictionnaire du militant » définit l’Occident comme une « communauté des peuples blancs », tandis que le peuple est présenté comme « une unité biologique confirmée par l’histoire » (5). Dans cette optique organiciste et völkisch, le nationalisme est vu comme une « doctrine qui exprime en termes politiques la philosophie et les nécessités vitales des peuples blancs (...), doctrine de l’Europe » (6), celle-ci étant entendue comme le « foyer d’une culture en tous points supérieure depuis trois millénaires » (7).

Plus généralement, dans le numéro spécial « Qu’est-ce que le nationalisme ? », les rédacteurs font l’apologie de l’Occident « dévoré par le besoin d’agir, de réaliser, de vaincre », citant en exemple Beethoven qui, « sourd à trente ans, empoigne son destin à la gorge et continue de composer », ou « les équipes de chercheurs et d’hommes d’action qui se lancent à la conquête de l’espace, les Vikings traversant au Xè siècle l’Atlantique nord sur leurs coques de noix » (4). Quelques pages plus loin, le « Dictionnaire du militant » définit l’Occident comme une « communauté des peuples blancs », tandis que le peuple est présenté comme « une unité biologique confirmée par l’histoire » (5). Dans cette optique organiciste et völkisch, le nationalisme est vu comme une « doctrine qui exprime en termes politiques la philosophie et les nécessités vitales des peuples blancs (...), doctrine de l’Europe » (6), celle-ci étant entendue comme le « foyer d’une culture en tous points supérieure depuis trois millénaires » (7).

Dans "L'Europe est-elle née au Moyen Age? " ( Ed. Seuil), il expose sa conception de la naissance de l'idée européenne. Il divise son étude en quatre périodes, de la fin de l'empire romain à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb.

Dans "L'Europe est-elle née au Moyen Age? " ( Ed. Seuil), il expose sa conception de la naissance de l'idée européenne. Il divise son étude en quatre périodes, de la fin de l'empire romain à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Héritier de l'école des Annales, il fut l'auteur d'une oeuvre monumentale et très dense. Parmi ses plus récentes publications: "Le Moyen Age et l'Argent" (2010), "Le Moyen Age expliqué en images" (2013) ou encore, paru en janvier 2014, "Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches?" aux éditions du Seuil. Son ouvrage le plus connu est consacré à Saint Louis (Gallimard, “ Bibliothèque des Histoires ”, 1996 »), une somme de 1000 pages. On note aussi "Les intellectuels au Moyen Âge" (Seuil, 1957)," La civilisation de l'Occident médiéval" (Arthaud, 1964) etc. Il se situe dans la lignée des Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernand Braudel, Georges Duby, Maurice Lombard et Jean Favier.

Héritier de l'école des Annales, il fut l'auteur d'une oeuvre monumentale et très dense. Parmi ses plus récentes publications: "Le Moyen Age et l'Argent" (2010), "Le Moyen Age expliqué en images" (2013) ou encore, paru en janvier 2014, "Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches?" aux éditions du Seuil. Son ouvrage le plus connu est consacré à Saint Louis (Gallimard, “ Bibliothèque des Histoires ”, 1996 »), une somme de 1000 pages. On note aussi "Les intellectuels au Moyen Âge" (Seuil, 1957)," La civilisation de l'Occident médiéval" (Arthaud, 1964) etc. Il se situe dans la lignée des Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernand Braudel, Georges Duby, Maurice Lombard et Jean Favier. En ce début 2014, la France s’apprête à célébrer le centenaire du plus grand attentat-suicide de son histoire, de l’immense, de la monstrueuse, de l’imbécile tuerie de masse qui marqua le début de son déclin et la fin de l’hégémonie européenne sur le monde. De pieux discours, des cérémonies devant les monuments aux morts, des défilés, des reconstitutions, des livres et des films commémoreront le sacrifice de notre jeunesse, l’héroïsme de nos poilus, la gloire de nos grands-pères, et l’on rendra l’hommage rituel, sinon aux « grands chefs » de nos armées qui n’ont plus tellement la cote, du moins aux deux principaux fauteurs français de l’hécatombe : Poincaré, qui présida à la déclaration de guerre, Clemenceau qui, avec une obstination sénile, la fit jusqu’au bout avec le sang des autres et concourut, avec le traité de Versailles, à mettre au point le détonateur de l’explosion à venir.

En ce début 2014, la France s’apprête à célébrer le centenaire du plus grand attentat-suicide de son histoire, de l’immense, de la monstrueuse, de l’imbécile tuerie de masse qui marqua le début de son déclin et la fin de l’hégémonie européenne sur le monde. De pieux discours, des cérémonies devant les monuments aux morts, des défilés, des reconstitutions, des livres et des films commémoreront le sacrifice de notre jeunesse, l’héroïsme de nos poilus, la gloire de nos grands-pères, et l’on rendra l’hommage rituel, sinon aux « grands chefs » de nos armées qui n’ont plus tellement la cote, du moins aux deux principaux fauteurs français de l’hécatombe : Poincaré, qui présida à la déclaration de guerre, Clemenceau qui, avec une obstination sénile, la fit jusqu’au bout avec le sang des autres et concourut, avec le traité de Versailles, à mettre au point le détonateur de l’explosion à venir.