The following text is the transcript by V. S. of Jonathan Bowden’s last lecture, delivered at The London Forum on March 24, 2012. The original title was “Charles Maurras, Action Franҫaise, and the Cagoule,” but since he does not mention the Cagoule, I dropped it from the online version. I want to thank V. S. for transcribing a largely unlistenable audio track, and Michèle Renouf and Jez Turner for making the recording available.

French Action was largely a newspaper, but it extended out into a political movement between the First and Second World Wars and to a certain extent the second decade of the 20th century just passed, so after the first of those two wars. What made Action Franҫaise so special was the theoretical and literary contribution of Charles Maurras.

Maurras was born in Provence. He was an intellectual who was drawn to a kind of revolutionary tradition in French life. France had always been characterized until the later 19th century by a significant quadrant of the population who rejected the logic of the French Revolution. The French Revolution, which lasted from 1789 until Napoleon’s essential conquest of military power in the French Republic in 1796 and his full dictatorship in 1799 thereafter to 1815, was a period of extraordinary and grotesque change the likes of which European civilization had not seen before. Considerable parts of France, like the Vendée and elsewhere, also fought against the revolutionary tyranny of that time. These were known as the Whites, or the counter-revolutionaries. This tradition of regretting the French Revolution was part of High Catholicism and part of the deep social conservatism of sections of the bourgeoisie that existed in France throughout the existence of the Third Republic.

The Third Republic was created after the collapse of France’s military honor in 1870 when the Prussians badly defeated France in the territorial war between two major European states. The emergence and unification of Prussia on the disemboweled and disinherited torso of modern France was something the French took very much to heart. Particularly in 1871, there was a communistic uprising in Paris known as the Commune which started in a particular period and which French troops put down in an extremely bloody and savage way with the sponsorship of German arms behind them in the rear.

Now, Maurras believed totally in what he called “integral nationalism” or nationalisme intégral. This is the idea that France came first in all things. Regarded as a “Germanophobe” for most of his life, Maurras escaped death after the Second World War during the period of purification when a large number of politicians, collaborators, Vichyites, revisionists, quasi-revisionists, independently minded Right-wing intellectuals, and many people who fought in the Middle East and were involved in some way or another with the Vichy regime were put to death or were hounded from the society. The trial that Maurras had at this particular time was truncated and was laughable in terms of French statute then or since.

The Resistance was very much enamored with the prospect of guillotining Maurras, seeing him as the spiritual father of Vichy. However, there was a degree to which this was an incorrect assessment, because de Gaulle had sat at Maurras’ feet during much of his early life. The interesting thing about Maurras is that he did not just influence the French radical Right, he influenced the entire French Right and he provided all of the families of the French Right, particularly those who looked to a more Orléanist monarchical replacement, those who looked to a Bourbon monarchical replacement (this is the Republic, of course), those who looked to a Napoleonic claim, and those that wanted a different type of Right-wing republic. All of these found in Maurras’ theories sustenance for the soul.

Maurras was released from prison into a hospital in the early 1950s and died soon after. He died in a degree of disgrace, and yet there’s also a degree to which that disgrace was not complete nor did it totally fill the sky. Maurras was removed from the Académie Française, the French Academy, which is the elixir of conservative and reactional and literalist and neo-classical standings in French intellectual life, yet he was reposed by somebody who was almost identical to him given the aged and conservative conspectus of the academy.

There is a degree to which Maurras identified four enemies of the French nation as he perceived them from early on in his political career and before the creation of the Action Française movement, which was an anti-democratic movement and which never took part in parliamentary elections. We shall come on to the view that politics was primary for Maurras, unlike spirituality and religion, in a moment.

Maurras believed that these four “anti-nations” within France were Protestants, Jews, Masons, and all foreigners living on French territory. He perceived all of France as essentially sacred and universal in expectancy and energy. He believed that the Third Republic was a rotten, bourgeois counterpace that needed to be ripped down and replaced by absolutist, legitimist, and monarchical tendencies. Unlike the post-war radical Right in France which has made peace with the Republic for reasons of electoral viability, such as the Front National for example which never even intimates that it would like to restore the monarchy if it was ever put anywhere near power, Maurras and his associates were obsessed with monarchical restoration. This gave their type of Rightism a deeply reactionary and deeply counter-revolutionary cast of thought, but it is important to realize that these things were significantly popular in large areas of French national life. Large areas of the unassimilated aristocracy, the upper middle class, most of the upper class, and even parts of the essentially middle bourgeoisie, retained a suspicion of the legacy of the French Revolution and wished to see the recomposition of France along monarchical lines. These policies even lasted well into the 20th century, even beyond the Second World War. Even into the 1960s a better part of 5% of the French nation rejected the logic of the French Revolution, which is a quite extraordinary number of people given the fact that the revolutionary inheritance had lasted so long and had been re-imposed upon the country after the revolutions, themselves abortive, in 1848.

Maurras believed that France needed a strong and social Catholicism in order to be viable. This is complicated given his own tendentious hold on religious belief. Maurras, though never an atheist, rejected the early, comforting Catholicism of his childhood youth and was an agnostic for most of his life. This did not prevent him from adopting a viewpoint which was fundamentalist in relation to Catholic rigor and in the belief of what would now be called traditionalist Catholicism since the Vatican II settlement of the early 1960s, which in Catholic terms began to liberalize the Church and adapted it to a modern, secular age inside of France and beyond its borders.

Maurras believed that spirituality was intensely important for a people and without it a people rotted and became as nothing. He therefore supported radical religion as a maximalizing social agenda whilst not believing in it himself. Indeed, he implicitly distrusted much of the Gospel message and found the Old Testament disastrous in its pharisaical illumination.

Maurras believed that Christianity was a useful tool that an elite would make use of in order to create a docile, happy, contented and organic society. This means that the papacy was deeply suspicious of Maurras despite the fact that politically he seemed to be a drummer boy for what they might have been perceived to want. This led to the prorogation of the Action Française movement by the Vatican at a particular time. I believe this occurred in the 1920s and was not rescinded until 1939 by which time Maurras had been elected to the Académie Française. The Vatican was concerned at the agnosticism from the top and the synthetic use of Catholicism as a masking agent and cloaking ideology for Right-wing politics inside France that it otherwise found quite a lot to support in. There were enormous numbers of clergy in the Action Française as a movement, and they were shocked and horrified by the removal of papal support which undercut support for the Action Française from key sectors of French life at a particular time.

Maurras believed in anti-Semitism as a core element of his ideology and beliefs. He believed that Jews should have no role in national life and no role whatsoever in the sort of France which he wished to see. Although they had not been responsible in any sort of way for much of the events of the French Revolution, he believed that their emancipation, as the emancipation had occurred in Germany, Britain, and elsewhere during the 19th century, had led to a collusion of interests which were detrimental to the sacred nature of France.

He was also strongly anti-Protestant and anti-Masonic and had a view of nationality which is regarded almost as simple-minded today. He basically thought that to command a status within the French nation you had to be French in word, in deed, and in prior cultural inheritance. It wasn’t any good to claim that you were French. You had to be French in terms of the self-limiting definitions of what it was to be national. This meant that there were radiating hierarchies within France as within other European societies inside modernity. This was the idea that some people were more French than others and this implicit elitism was always part and parcel of the nature of his movement.

It’s important to realize that there was an intellectual complexity about French Action which commands a considerable degree of respect, especially from a distance. French Action appealed to an enormous number of intellectuals across the spectrum even though it was sold by quasi-paramilitaries in the street. The youth wing and the radical wings of the Action Française movement were known as the Knights of the King, Camelots du Roi, and they sold these publications in the streets, often engaging in ferocious fights with Left-wing street gangs who attempted to crowd the same pitches, particularly in Montmartre in the center of Paris and the centers of other urban areas.

Maurras believed in action in the streets as a part of politics and disprivileged voting, which he thought was sterile, bourgeois, majoritarian, and anti-elitist. One wonders if there was ever a coherent structure to come to power in the Action Française movement and the only way in which this can be corralled with the historical evidence is to see the Action Française as a [inaudible] group for a particular type of restorationist, social conservatism, and Catholicism inside France.

If Maurras’ vision had been successful, you would have had a national France with an extremely strong and powerful monarchy and an extremely strong and powerful, even hermetic Catholic clergy at the heart of the nation. You would have had strong military and other institutions that ramify with other elements of this traditional French power as expressed in Bourbon restorationist and pre-revolutionary and post-revolutionary Romantic royalist France.

Maurras believed that to be happy people had to be content in the structures of their own livery and their own inheritance. The inheritance of the French nation was all-important, and this is why he collaborated with Third Republic politicians such as General Boulanger towards the end of the 19th century. He did this in order to undermine the nature of the liberal republic and lead to reforms and authoritarian constitutions within it which would have served his purpose. He supported a large range of bourgeois, radical, and liberal politicians at the time of the First World War, which he thought was a national surprise of glory and a chance for France to redeem herself on the battlefield against a traditional enemy, which he always perceived as Germany.

This is the area where Maurras is most disprivileged by contemporary nationalist thinkers across Europe and even beyond. His obsession with Germany and with Germany’s strength and his belief that France was belittled by any strength in Germany led him to support French arms in both the First World War 1914-1918 and the Second World War 1939-1945. Initially, he supported de Gaulle and de Gaulle’s use of tank warfare in the early stages of the Second World War. Of course, by the time de Gaulle became supreme commander of French forces, France would be decimated on the battlefield and there was nothing left to repair or even to defend. Guderian, who had read all of the theory which de Gaulle had based his own warfare predictions upon, had already trumped that particular card, and the Germans used British and French ideas about tank warfare to defeat both the British Expeditionary Force and the French army in France. Seizing with revolutionary energy the generational gap in the conduct of warfare, the Germans routed and humiliated the French, who had fought them to a standstill in the past in the Great War, in a matter of weeks, by maneuvering around the Maginot Line and by passing through the allegedly impassable Ardennes Forest to appear behind French lines with roving and energetic Panzer squadrons backed by Stuka bombers.

This catastrophe became a divine and a national surprise to Maurras. Maurras never actively collaborated although nearly all those in his circle would find themselves involved in the Vichy government at one time or another. Vichy began an institutionalization of a revolution from above and a national revolution within France largely permitted under German auspices, particularly in the early years before the radicalization and momentum building of what became the French Resistance under British artillery and the Gaullist movement in opposition and exile.

Maurras believed that the only true purpose of a Frenchman was to enhance the glory of France and all other was tackle and blither. He believed that during the German occupation it was best for French ideologues such as themselves to retreat to his family estate and live there in quietude even though many of his philosophical children collaborated openly with German arms both within and beyond Vichy. People like Laval and Déat with his neo-socialist movement and people like the founder of the French Popular Party, Doriot, the Parti Populaire Français (PPF) all collaborated in various degrees and were influenced by an attraction or repulsion to Maurras’ ideas in one form or another. He was truly the great old man of the French Right by this time.

After the war, the resistance sought to blame Maurras for much of the collaboration that had gone on, including the expulsion of some Jews from France, the international humiliation, as they perceived it, of French subjection to German arms, and the neo-colonial aspects within Europe of German policy in the French nation-state. It’s true to point out, however, that German military rule in France was surprisingly liberal and even benign in comparison to the full-on fury that could be exercised elsewhere in accordance with radical ideologies that had little to do with the calm, cultural intensity when Colonel Abetz met Robert Brasillach for coffee and croissants in a bar in Paris during the French occupation. There was intense collaboration between the young, former students of Maurras like Brasillach, who edited a fascist magazine called Je suis partout which means “I am everywhere,” and cultural Germans such as Abetz who were part and parcel of the German regime that had been installed over Vichy and to one side of it to allow Right-wing Frenchmen to run their own country albeit under German auspices. The relationship was probably somewhat similar to the relationship of American imperialism and its client states in the Third World such as Karzai’s regime in Afghanistan which controls Afghanistan though ultimately beholden to American power in that particular society.

Maurras wasn’t guillotined after the war because he significantly told at his trial, “Nobody hates the Germans more than me.” And this is what saved him from the guillotine, because the Resistance, although they were dying to guillotine him and would have given their eyes and teeth for it, because this gnarled, knotty Frenchman was irreducible on that point. So, they gave him life imprisonment instead which, as an old man, was effectively a death sentence in and of itself. When it was read out to him in the court, a steaming Maurras leapt from his seat and declared that, “It was the revenge of Dreyfus!” An otherwise obscure reference, which for those who are culturally knowledgeable about the entire extensive life of Maurras would have realized refers to the Dreyfus case at the end of the 19th century.

This is again an important disjunction between Maurras and much of the rest of the Right. Maurras was not concerned whether Dreyfus was guilty or not of passing secrets and engaging in espionage, of helping a foreign power, and so on. What he was concerned with is the dishonor done to the French judiciary if he was not found guilty and done to the French army and national state society if he was now to get away with this. This idea that an individual could be found guilty for connective and social-organic reasons irrespective of whether they were actually guilty of the offense one-to-one and in the customary nature of normal life is anathema to liberal ideas of the sovereignty of the individual that should be placed in a premium position in relation to all social actions.

Maurras was a fundamentalist anti-Dreyfusard and was part of a campaign spearheaded by elements of the revanchist Catholic Church and post-Boulanger elements in the French Republic to the extent that Dreyfus should be found guilty and executed if possible. For many like Maurras, the actual condemnation of Dreyfus which ensued and his being sent to Devil’s Island in the Caribbean was a minor punishment in comparison to the ingloriousness of the episode for France and what it told you about the conduct of the French national general staff at that time.

The Dreyfus case divided France between brother and brother, between father and children, between man and wife like no other case that had convulsed the nation in the course of its late 19th century/early 20th century development. It was truly one of those instances which define a generation. When Zola wrote J’accuse…! And accused the French police, army and courts of essentially fixing on an unfortunate man and blaming him for the sins of others and deporting him to Devil’s Island as a result of a false charge, he laid an explosive mound at the bottom of French national life which men like Maurras were determined to defuse.

Maurras believed that the English were always perfidious and were always against the divine France, although there were moments when he sought collaboration with English and British figures but always against the more dreaded bogey of Germany. It could be seen from a distance that Maurras’ nationalism has negative and anti-European features, although its simplicity and its purity about who belongs and who doesn’t belong is very clear and is easy to sustain. His views were not particularly racial beyond the fact that France was the leading light of world civilization and had to be treated as such. It was quite clear what he meant by who he was and who he was not, a Frenchman or a French woman, in the era in which he lived. You inherited genealogically what you were from the generations that had lived in the society prior to you and you were a Catholic and you were, to all intents and purposes, a reasonably pious one and you yearned for the return of the monarchy in France as against the secular republican institutions which replaced the monarchical structures of the Bourbon era after the Revolution and again after the Restoration which followed after the Revolution. You were not Protestant and you were not a Mason and you were not a Jew and you were not a foreigner and you were not of foreign mixture, namely of non-national French admixture. These things are quite clear and quite capacious in their reasonableness.

There’s a degree to which Maurras’ intense nationalism has fueled an enormous amount of the radical Right that exists in the south of Europe and the southeast of Europe and further in Central and Latin America where its ideas have been taken to heart by many Dominican, Costa Rican, Brazilian, and Argentinian nationalist writers and thinkers and academics. His thinking is also most crucial to the development of Catholic societies and, of course, he has little social interplay with the Anglo-Saxon world. Maurras seems to have little to say to Anglo-Saxony, though much to say to the integral nature of the nation which is always the defiant and unyielding France.

Where did Maurras get his opinions from? A strong bourgeois background and an affiliation with the French provinces led to an identification with the rural ideal of France as a place touched by the glory of God, even a deity that he didn’t subscribe to for much of his active life. Maurras believed that France had a new destiny amongst all of the nations on Earth not to bring people together, not to supervise people and not to be loyal to Swiss institutional ideas, as he dismissed the ideas of Rousseau, who was Swiss and strongly influenced by Calvinist and Protestant thinking which he blamed for the French Revolution.

Rousseau once declared in the first line of his social contract that in the prisons of the future men will have “Libertas,” “liberty,” stamped upon their chains. This uniquely Protestant idea whereby even the social organs of direction are there to free the individual from bondage. It’s a notable instant where in Louisiana, in the southern state of the United States, the steel batons that American police use for riot control have “liberty” inscribed upon the baton. This means that there’s the head of a rioter being broken by a riot policeman. You are being beaten over the head with freedom. You are being beaten into freedom! And this uniquely, sort of sado-masochistic and ultra-Protestant view whereby you are being punished in freedom, for freedom, by freedom is a uniquely American take upon the French Revolution. Indeed, handcuffs wielded by many American police forces have “freedom” written upon them. So, as you are handcuffed and beaten you are receiving both liberty and freedom. These are very important ideas which come from the French Revolution.

When you stand before a French court you have to prove your innocence. As everybody knows, the British idea, which transcends the Atlantic and is visible in the jurisprudence of the United States, is that you are innocent before the bar of the courts and you have various barristers there to defend your rights. In France, the opposite is true. In accordance with revolutionary jurisprudence, the state knows best. The state has divulged religiosity to itself. The state is the residual legatee of all ideas of liberty and dispassionate justice. You have to prove your innocence to the state, because if the state argues in a prior way for the possibility of your guilt you must be guilty of something or why else would the state dare to accuse you.

Maurras’ ideas come quite close to certain Anglo-Saxon ideas in his rejection of this idea of the martial, republican and even Protestant French republican state. This means that Maurras seeks help from German and English intellectual critics even as he is unmasking French intellectual culture for its support and tolerance of the French Revolution.

The French Revolution remains the most cardinal event in history as regards the modern history of France. The French Revolution characterized an enormous range of change in European society and in the lifestyle of European man. If you remember, the revolution had quite timid beginnings with the desire for bourgeois reformism and the integration of politicians like Mirabeau in 1789. It then morphed into a more legalistic liberal assembly with a legislative assembly in 1790-1791 which then became the much more revolutionary Convention in 1792-1794. This is the period associated with the Terror and the dominion of Maximilien Robespierre. Robespierre had his rival, Danton, who he sent successfully to the guillotine, but he only preceded him by a matter of a few months, was convulsed by the idea that he was imposing with revolutionary violence the implementation of justice upon France and that he’d been given the right to do so not by God but by a new-fangled Deist cult or religion called the Cult of the Supreme Being. This attempt is the height of the Revolution’s attempt to replace Catholicism with an atheistic cult, whereby reason was worshipped as a goddess and a naked virgin was placed in the [inaudible] with a liberty cap on the high altar in Notre Dame by French revolutionary Jacobins, deeply shocked the sensibility of Catholic France that it had never forgiven Paris for its revolutionary energies which were disliked by much of the rest of society.

For much of French history, Paris had always been the center of revolution even though the French revolutionary anthem, La Marseillaise, came from Marseille to Paris in order to save revolutionary Paris by adding fuel from the most revolutionary and violent part of the provinces who were then fighting against the Whites, or the counter-revolutionaries, as they came to be known.

Napoleon Bonaparte was an equivocal figure for Maurras. He liked the authoritarianism, he liked the glorification of France, but he also saw the extension of French imperialism under Bonaparte’s agency to be anti-French and to ultimately portend to national dishonor. This meant that there was if not a pacifist then a limit to national aggrandizement in Maurras scheme of things. If the nation was crucial to all social development, the nation had borders, and the nation had limits, and authoritarianism inevitably put constraints upon social action, which reminds people that Maurras remains a sort of radical or revolutionary conservative.

Regarded retrospectively as something of a French fascist, Maurras was never fascistic, although his conservativism contained strongly sublimated elements of fascism and quasi-fascism and certain beliefs in the corporate state and certain methodological axes which he would share with movements in Salazar’s Portugal, Mussolini’s Italy, and Franco’s Spain. All of these three regimes were endorsed by Maurras and by the Action Française. Hitler’s movement in Germany and its successful breakthrough there was in no sense endorsed. Indeed, he supported de Gaulle, and he supported mainstream Third Republican politicians who were anti-Hitler just as he supported Clemenceau in the First World War because he was anti-Kaiser.

The threat to France from Germany and the helplessness of France in the face of German military might were abiding themes for Maurras who saw the possibility of defeat on the battlefield as a moral and spiritual defeat for France, although like all quixotic and intuitive nationalists, Maurras believed that France could never be totally defeated. A political system had gone down under the Panzers, a political system had gone down under the Stuka bombers, but France itself was irrational and eternal and would always spring up again.

Initially, he supported the de Gaullist fight against the Germans. He immediately switched to Vichy and national liberation when he saw that much of what he wanted in policy terms could be instituted under German aegis. The fact that it was under German aegis caused him great psychic pain and wanton disregard. He therefore retreated to his own estates to cover the dichotomy of supporting Vichy at a distance without wishing to be seen to champion its German precursor.

Maurras lived in an era of tumultuous change and violent excess. None more so than the events of the 6th of February 1934. These events, unlike the Paris events of 1968 which have been emblazoned in world history and have counter-parts in Berkeley, California and the streets of Britain and the streets of West Germany as it then was and elsewhere throughout the Western world, have largely been forgotten and have been deliberately dropped down the memory hole, collectively and historically. Maurras, however, was deeply involved in the events of 1934 which were nothing more or less than an attempt to overthrow the French Third Republic by revolution from the Right-wing.

Riddled with scandal and approximating to extreme decay due to the economic lashings of depression from the United States and elsewhere who were beginning to humiliate the French exchequer, the radical Right decided to depose by going onto the streets the French Third Republic in early February 1934. This was awful rioting, and it was very serious and very destructive social rioting by about 100,000 demonstrators from all of the French combat action leagues that then existed in the country. These included the Action Française and the large veteran association from the First World War called Cross of Fire or Croix-de-Feu. It also involved large apolitical veterans’ organizations and smaller, more targeted Right-wing combat veterans’ leagues.

All of these movements marched on Paris and marched on the National Assembly and marched on the presidential buildings in an attempt to overthrow the Third Republic with violent revolutionary activism from the streets. It’s quite remarkable that these events have been excised from history to the degree that they have, particularly as they were to force catalytic change in French political life. Daladier’s regime, which was part of a Left front and Left coalition government collapsed and was replaced by the more general government of the Right.

One of the interesting examples of this period is the fact that, unlike today where the radical Right is shunted off to the side and all the areas of political thought including the moderate Right strive to have nothing to do with it whatsoever, in that era the radical Right infused the mainstream Right and even liberal, center Right elements of the Right were not immune to radical Right-wing ideas. This shows you that politics is about energy and about how you corral and contrast various forms of energy over time. There is no earthly reason why radical forms of opinion, as occurred in the 1960s the other way around on the Left, can’t influence more moderate, more statist, more staid, and more centric forms of opinion. It all depends upon the timing, the character of the men involved and the secondary forces which they can put into play. No one knew this better than Maurras who influenced these structured, highly controlled Right-wing mobs, which is what they essentially amounted to, in their assaults on French liberal bourgeois power at this time.

Sixteen died as a result of the rioting, and over 2,000 were injured, which is a large number of injuries to be sustained in endless fighting with French riot police and French police who turned out en masse to defend the Third Republic. Communists and socialists and trade unionists of the Left also mobilized large counter-demonstrations. Very much akin to events which occurred in Dublin in not too distant a period when there was a concertedly disconcerted attempt by the Civic Guard movement of Eoin O’Duffy to overthrow the post-IRA Fianna Fáil movement which then dominated the Irish Republic. It should be noticed that both societies had a penchant for political violence and for the rhetoric of extremism in the street and both were Roman Catholic societies unlike Britain, which existed of course halfway between these two polities.

The Right failed in both Ireland and France to replicate what had occurred in Portugal, Spain, and Italy, never mind Germany. However, the radical Right had an enormous transforming impact upon the entire Right wing which led a large element of the pre-collaborationist cabinet in the mid- to late-1930s to collaborate once the Vichy government was set up.

Vichy is always described as a regime by historians in an attempt to discredit it in relation to a proper government which is so described. Yet there is a degree to which the Vichy government had the support actively of at least a third of the French. De Gaulle, through a remarkable piece of political [inaudible] to make after the war, said that no one ever collaborated. This is after the purification, of course, which killed many thousands of those who were alleged to have done so. But the trick of saying that no one collaborated allowed the post-war generations to unite over the fact that there was a German occupation, no French collaboration except for a few purists and traitors and a Resistant movement activated from home and abroad. It was a clever and intellectual and ideological start to enable France to recover more quickly after the war and settle differences without being too hawkish or squeamish about it. But there is a degree to which it was a lie and a blatant untruth.

France bore quite a large price for its staunching of social peace after 1945. You have to remember that after 1945 there was no effective Right in France, because the whole of the Right had been allegedly discredited by collaboration. This meant that there was an enormous gap and only classic centrist, conservative movements fielded candidates against the center and Left in the immediate post-war elections.

De Gaulle, of course, was trying to capture the market for existing Right-wing opinion with his movement [inaudible]. De Gaulle had subliminally fascistic credentials for some of his policies and went back to yearnings for a hard man and a strong man to govern France with an iron hand. These go back to General Boulanger and back to the Bonapartism of the 19th century. De Gaulle’s movement with his endless personality cult and military drills and obsession with the cult of the leader certainly had strong fringe associations with the radical Right which he’d never the less repudiated and excoriated both in action and in print.

No internal warfare on the Right has been more striking than the one in France between the legacy of de Gaullist historical tradition and the legacy of collaboration. This again is to be seen in the Algerian War long after Maurras’ death in which the two wings of the French Right fight fanatically with each other. The government and the Civic Action Service movement and the Barbouzes fighting with the official French army against both the Algerian nationalists of the FNA and the ultra Right-wing Secret Army Organization or Organisation de l’armée secrete, which was formed by revolutionary members of the paratroopers and other French regiments firstly in Indo-China and then in Algeria to prevent the removal of Algeria from the French nation.

France and Algeria, of course, were joined at the hip in accordance with the Napoleonic doctrine of Algérie française. In the end, the division had to occur, but at least a million French Algerians, who were totally French of course, pieds noirs, black feet, came back from North Africa to live in the south of France where they became the bedrock for the Front National vote in the deep south of the country in generations to come.

France and Algeria, of course, were joined at the hip in accordance with the Napoleonic doctrine of Algérie française. In the end, the division had to occur, but at least a million French Algerians, who were totally French of course, pieds noirs, black feet, came back from North Africa to live in the south of France where they became the bedrock for the Front National vote in the deep south of the country in generations to come.

There is also a degree to which Maurras’ influence on the French Right is pervasive, and this is the influence of social Catholicism. At every large FN event there is a ferverous mass. For those not in the know, this is a traditionalist type of Catholicism that rejects Vatican II and settlements around it in the contemporary Catholic Church. It is essentially an old-fashioned, in Protestant terms, smells and bells mass whereby the priest turns hieratically to God and doesn’t look at the congregation and the congregation look at him, or look at his back, and he’s looking up because he’s looking up at that which is exalted and beyond him. This type of social Catholicism which exists in the FN on a take-it-or-leave-it basis, because if you don’t believe in it you don’t have to go along with it, it part and parcel of their appeal to all of those national constituencies which were not buried in 1945 and were not buried in 1789 and were not buried in 1815 but have continued to exist as a vital part of the French nation and of the French national whole.

Maurras’ belief in the integral France – organic, unified, militarized, Catholicized, and hierarchical – was never achieved during his lifetime, but his influence on the French Right-wing and on neo-Bourbon, legitimist, Orléanist, and Bonapartist tendencies of opinion was profound. His influence on French military thinking was also profound, although his influence on Catholicism became strained when Catholic humanists like Jacques Maritain, who had been close to the Action Française for a considerable period, moved away from it in the 1920s. The Papacy moved against Maurras and Action Française because of his doctrine of politics first. Maurras believed that if politics was put first all the other problems that beset France and lead to spiritual difficulties could be changed retrospectively.

However, there was a degree to which this put the cart before the horse. By making himself a declared agnostic and being relatively open about this fact, he played into the hands of certain radical Catholic traditionalists who didn’t like a mass movement that used Catholicism synthetically to cover over political differences of opinion inside France.

He was also guilty of the anti-legitimist claim put forward by many deeply conservative apolitical and asocial French Catholics. This was the view that they should have nothing to do with the bourgeois Third Republic and that they should remain French and Catholic forever irrespective of a wicked regime that could not be stopped from sinning in its own right. Maurras would have nothing to do with this and believed that politics first, second, and third was necessary for the redemption of France.

The idea of monarchical restoration and a return of the French monarchy was not a quaint political ideal as far as Maurras and his immediate supporters were concerned. They believed that only by repudiating the Republic, only by ripping out the accretions of what could be described as the French version of the Bolshevik regime, namely the latter day inheritance of the French republican, revolutionary tradition and all its structures, could the France that he wanted be brought about.

Although post-war forms of the radical Right-wing in France have had to make peace with republicanism in order to survive and contest democratic elections where they have had considerable support, more so than in most other Western European countries, there is a degree to which Maurras was quite technically direct in the issue of the French republican experiment and the mass terror that it induced between 1792 and 1794 which cast the shadow of a guillotine across French revolutionary rhetoric.

Most of the great Right-wing figures, such as Abel Bonnard, look back through Maurras to the great ultramontanist figure, Joseph de Maistre. Joseph de Maistre, who wrote in the late 18th century and earlier, is responsible for the doctrine of papal infallibility up to a point at least in terms of its theoretical mark when it was introduced quite late in the day in 1870 in recognition of extra-Catholic and intra-Catholic disputes.

Maurras was determined to see Catholicism revived within France and put at the heart of the French nation, and he did residually return to the Catholicism of his childhood near to his own deathbed. Whether this was just an insurance policy or was a genuine conversion to the faith with which he had always lingered is open for his biographers to contest.

Maurras was a peppery individual with a sort of reynardical moustache and trimmed beard. He was splenetic and outrageous in debate and commentary. He called for the assassination of many public figures from the editorial mouthpiece of his magazine for which he was given many suspended sentences. When a French politician argued that all of the Right-wing combat leagues should be disarmed in France because he saw the danger of the events of 1934, Maurras called for his assassination in print, which as the calling for an execution of a government minister he was jailed 8 months for his transgression.

Maurras was never afraid to speak his mind about any of the problems that beset France from the Dreyfus case through to the French armies in the First World War to the conduct of the Treaty of Versailles. He also wanted France to impose more rigorous and more judgmental and more harsh and caustic sanctions on Germany, long considered by most historians to be a disastrous maneuver. But there is nothing in relation to what it is to be French beyond which Charles Maurras would not go.

Maurras saw himself as the quiet leader of a counter-revolutionary force in French life that would lead to the institution of an integral nation and an integral nationality above sectional interests and above party interests, which he always despised. The interesting thing about his form of Frenchness is that everyone could have a role in it. All of the minorities which he effectively despised as foreigners, métèques, would actually always have a role within France. It’s just that role would be lesser proportional to who and what they are in relation to the role of the French. Ultimately, his vision was conservative. If you were more French than somebody else, you had more of a say and more of a role. If you were Catholic rather than Protestant or Jewish or something, you had more of a role in France. It is not to say the others would have no role, but they would have a severely restricted and reduced role in relation to those who would supervene over the goddess. The goddess was one of his private terms for France and for the French nation, which was always perceived as a feminine creation and identity by all of its proponents and detractors.

Charles Maurras is so French a figure that he is largely ignored in the Anglo-Saxon and Anglophone world because he’s seen to have little to teach to the rival Protestant, national, and imperial trajectories of these societies. This is arguably true. Maurras has to be seen and judged in French terms and in French terms alone.

Although he never succeeded in the most radical of his aims, part of the regime that existed under Vichy can be seen as the endorsement of many of his ideas although the resistance groups would pitch and the Allied invasion pulled back upon Vichy and led to the end of the collaboration. The irony of Maurras’ tradition and career is that the sort of France he wanted was brought about under the arms and vigilance of the nation he hated more than any other, namely the Germans. This is part of the irony of history, which would not be forgotten on somebody as literate and carefully minded as Charles Maurras.

One of the things that is most striking about Maurras is that the Action Française was read intellectually right across the spectrum. A young, homosexual Jewish author called Marcel Proust, who was later to write one of the most famous books in French literature called Remembrance of Things Past, used to literally run every Friday down to the Camelots du Roi paramilitaries who sold Action Française on the street in order to buy Action Française. When he was asked by a certain dumbfounded bohemian who had met his acquaintance why he did this, he said he did it because it was the most interesting paper in France. This is something which is key to an understanding of people like Maurras and the radical Right cultural tradition that they represented. They were admired by all sorts of people who didn’t share their opinions at all, and that was part of the elixir of their power and their cultural influence. This is why he was elected to the French Academy, the most august and antiquated of French cultural institutions.

So, I think it falls upon us, as largely non-French people, to look back upon this traditionalist philosopher of the French radical Right with a degree of quiet appraisal. Maurras was a figure who could be admired as somebody who fought for his own country to the last element of his own breath. He was also somebody who’s own cultural dynamics were complicated and ingenious. To give one cogent example, the Greek play Antigone deals with the prospect of the punishment of a woman by Creon because she wishes to honor the death sacrifice of her brother. This becomes a conflict between the state and those who would seek to supplant the state’s momentary laws by laws which are regarded as matriarchal or affirmative with the chthonian or the fundamental in human life. George Steiner once commented in a book looking at the different varieties of Antigone that most critics of the Left have always supported her against Creon and most socially Right-wing commentators like T. S. Eliot have always supported Creon against Antigone. And yet Maurras supported Antigone against Creon, because she wished to bury her brother for reasons which were ancestral and chthonian and came up from under the ground and were primeval and were blood-related and were therefore more important and more profound than the laws that men had put together with pieces of parchment and bits of writing on paper.

So, I think it falls upon us, as largely non-French people, to look back upon this traditionalist philosopher of the French radical Right with a degree of quiet appraisal. Maurras was a figure who could be admired as somebody who fought for his own country to the last element of his own breath. He was also somebody who’s own cultural dynamics were complicated and ingenious. To give one cogent example, the Greek play Antigone deals with the prospect of the punishment of a woman by Creon because she wishes to honor the death sacrifice of her brother. This becomes a conflict between the state and those who would seek to supplant the state’s momentary laws by laws which are regarded as matriarchal or affirmative with the chthonian or the fundamental in human life. George Steiner once commented in a book looking at the different varieties of Antigone that most critics of the Left have always supported her against Creon and most socially Right-wing commentators like T. S. Eliot have always supported Creon against Antigone. And yet Maurras supported Antigone against Creon, because she wished to bury her brother for reasons which were ancestral and chthonian and came up from under the ground and were primeval and were blood-related and were therefore more important and more profound than the laws that men had put together with pieces of parchment and bits of writing on paper.

Charles Maurras: hero of France, national collaborator with excellence, we salute you over this time, we remember your contribution to the [inaudible] of a rival nationality!

Thank you very much!

Related

Mais l’aristocratie américaine ne veut certainement pas que le Président, dont ils sont propriétaires, le fasse ; après tout, les Saoud leur ont toujours énormément rapporté. Comme Thalif Deen de Inter Press Service l’a rapporté le 9 novembre 2015, «Le gros contrat d’armement d’environ 60 milliards de dollars d’armes avec l’Arabie Saoudite, est considéré comme le plus gros de toute l’histoire des États-Unis. Selon le Government Accountability Office (GAO.)**, l’organisme d’audit apolitique du Congrès des États-Unis, environ 40 milliards de dollars de transferts d’armes aux six pays du Golfe ont été autorisés entre 2005 et 2009, et l’Arabie saoudite et les Émirats Arabes Unis en ont été les plus gros bénéficiaires. « Les Saoud en achetaient plus que toutes les autres familles royales sunnites réunies, plus encore que les Thani qui contrôlent le Qatar. Ces deux pays et les Émirats arabes unis, tous des dictatures fondamentalistes sunnites, ont le plus contribué à faire tomber le leader chiite laïc de Syrie, Bachar al-Assad. L’aristocratie étasunienne a également et de longue date, le soutien de la famille Saoud pour réaliser son vieux rêve de prendre le contrôle de la Russie.

Mais l’aristocratie américaine ne veut certainement pas que le Président, dont ils sont propriétaires, le fasse ; après tout, les Saoud leur ont toujours énormément rapporté. Comme Thalif Deen de Inter Press Service l’a rapporté le 9 novembre 2015, «Le gros contrat d’armement d’environ 60 milliards de dollars d’armes avec l’Arabie Saoudite, est considéré comme le plus gros de toute l’histoire des États-Unis. Selon le Government Accountability Office (GAO.)**, l’organisme d’audit apolitique du Congrès des États-Unis, environ 40 milliards de dollars de transferts d’armes aux six pays du Golfe ont été autorisés entre 2005 et 2009, et l’Arabie saoudite et les Émirats Arabes Unis en ont été les plus gros bénéficiaires. « Les Saoud en achetaient plus que toutes les autres familles royales sunnites réunies, plus encore que les Thani qui contrôlent le Qatar. Ces deux pays et les Émirats arabes unis, tous des dictatures fondamentalistes sunnites, ont le plus contribué à faire tomber le leader chiite laïc de Syrie, Bachar al-Assad. L’aristocratie étasunienne a également et de longue date, le soutien de la famille Saoud pour réaliser son vieux rêve de prendre le contrôle de la Russie.

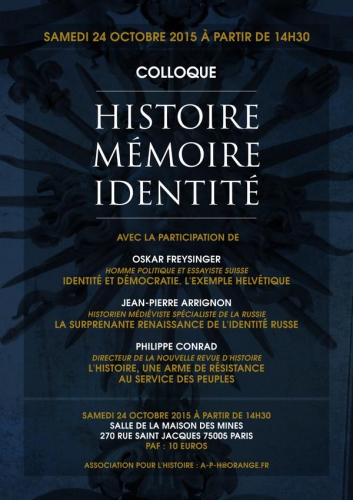

Fabrice Dutilleul : En cette période de « centenaire » ne peut-on considérer 1914-1918 comme un sujet aujourd’hui rebattu ?

Fabrice Dutilleul : En cette période de « centenaire » ne peut-on considérer 1914-1918 comme un sujet aujourd’hui rebattu ?

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

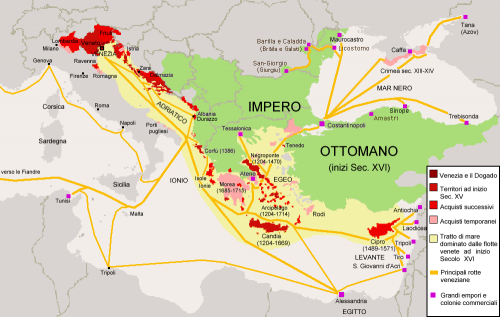

Toynbee, avec sa thèse bithynienne, a démontré, lui, que si l’hellénité (romaine ou byzantine) perd la Bithynie proche du Bosphore et disposant d’une façade pontique, la puissance qui s’en empareraitpourrait aiséments’étendre dans toutes les directions : vers les Balkans et le Danube, vers la Crimée, la Mer Noire et le cours des grands fleuves russes, vers le Caucase (la Colchide), tremplin vers l’Orient perse, vers l’Egypte en longeant les côtes syrienne, libanaise, palestinienne et sinaïque, vers le Nil, artère menant droit au cœur de l’Afrique orientale, vers la Mer Rouge qui donne accès au commerce avec l’Inde et la Chine, vers la Mésopotamie et le Golfe Persique. L’aventure ottomane, depuis la base initiale des territoires bithynien et péri-bithynien d’Osman, prouve largement la pertinence de cette thèse. L’expansion ottomane a créé un verrou d’enclavement contre lequel l’Europe a buté pendant de longs siècles. La Turquie kémaliste, en rejetant l’héritage ottoman, a toutefois conservé un pouvoir régional réel et un pouvoir global potentiel en maintenant le territoire bithynien sous sa souveraineté. Même si elle n’a plus les moyens techniques, donc militaires, de reprendre l’expansion ottomane, la Turquie actuelle, post-kémaliste, garde des atouts précieux, simplement par sa position géographique qui fait d’elle, même affaiblie, une puissance régionale incontournable.

Toynbee, avec sa thèse bithynienne, a démontré, lui, que si l’hellénité (romaine ou byzantine) perd la Bithynie proche du Bosphore et disposant d’une façade pontique, la puissance qui s’en empareraitpourrait aiséments’étendre dans toutes les directions : vers les Balkans et le Danube, vers la Crimée, la Mer Noire et le cours des grands fleuves russes, vers le Caucase (la Colchide), tremplin vers l’Orient perse, vers l’Egypte en longeant les côtes syrienne, libanaise, palestinienne et sinaïque, vers le Nil, artère menant droit au cœur de l’Afrique orientale, vers la Mer Rouge qui donne accès au commerce avec l’Inde et la Chine, vers la Mésopotamie et le Golfe Persique. L’aventure ottomane, depuis la base initiale des territoires bithynien et péri-bithynien d’Osman, prouve largement la pertinence de cette thèse. L’expansion ottomane a créé un verrou d’enclavement contre lequel l’Europe a buté pendant de longs siècles. La Turquie kémaliste, en rejetant l’héritage ottoman, a toutefois conservé un pouvoir régional réel et un pouvoir global potentiel en maintenant le territoire bithynien sous sa souveraineté. Même si elle n’a plus les moyens techniques, donc militaires, de reprendre l’expansion ottomane, la Turquie actuelle, post-kémaliste, garde des atouts précieux, simplement par sa position géographique qui fait d’elle, même affaiblie, une puissance régionale incontournable.

Même s’ils ne signent pas le Traité de Versailles, les Etats-Unis tenteront, dès la moitié des années 20, de mettre l’Europe (et tout particulièrement l’Allemagne) sous tutelle via une politique de crédits. Parallèlement à cette politique financière, les Etats-Unis imposent dans les années 20 des principes wilsoniens de droit international, faussement pacifistes, visant à priver les Etats du droit à faire la guerre, surtout les Etats européens, leurs principaux rivaux, et le Japon, dont ils veulent s’emparer des nouvelles conquêtes dans le Pacifique. On peut évidemment considérer, à première vue mais à première vue seulement, que cette volonté de pacifier le monde est positive, portée par un beau projet philanthropique. L’objectif réel n’est pourtant pas de pacifier le monde, comme on le perçoit parfaitement aujourd’hui au Levant et en Mésopotamie, où les Etats-Unis, via leur golem qu’est Daech, favorisent « l’intensification maximale du désordre ». L’objectif réel est de dépouiller tout Etat, quel qu’il soit, quelle que soient ses traditions ou les idéologies qu’il prône, de sa souveraineté. Aucun Etat, fût-il assiégé et étouffé par ses voisins, fût-il placé par ses antécédents historiques dans une situation d’in-viabilité à long terme à cause d’une précédente mutilation de son territoire national, n’a plus le droit de rectifier des situations dramatiques qui condamnent sa population à la misère, à l’émigration ou au ressac démographique. Or la souveraineté, c’était, remarquait Carl Schmitt face au déploiement de ce wilsonisme pernicieux, la capacité de décider de faire la guerre ou de ne pas la faire, pour se soustraire à des situations injustes ou ingérables. Notamment, faire la guerre pour rompre un encerclement fatidique ou un enclavement qui barrait la route à la mer et au commerce maritime, était considéré comme légitime. Le meilleur exemple, à ce titre, est celui de la Bolivie enclavée au centre du continent sud-américain, suite à une guerre du 19ème siècle, où le Pérou et le Chili lui avaient coupé l’accès au Pacifique : le problème n’est toujours pas résolu malgré l’ONU. De même, l’Autriche, vaincue par Napoléon, est privée de son accès à l’Adriatique par l’instauration des « départements illyriens » ; en 1919, Clémenceau lui applique la même politique : la naissance du royaume de Yougoslavie lui ôte ses bases navales d’Istrie (Pola), enlevant par là le dernier accès des puissances centrales germaniques à la Méditerranée. L’Autriche implose, plonge dans la misère et accepte finalement l’Anschluss en 1938, dont la paternité réelle revient à Clémenceau.

Même s’ils ne signent pas le Traité de Versailles, les Etats-Unis tenteront, dès la moitié des années 20, de mettre l’Europe (et tout particulièrement l’Allemagne) sous tutelle via une politique de crédits. Parallèlement à cette politique financière, les Etats-Unis imposent dans les années 20 des principes wilsoniens de droit international, faussement pacifistes, visant à priver les Etats du droit à faire la guerre, surtout les Etats européens, leurs principaux rivaux, et le Japon, dont ils veulent s’emparer des nouvelles conquêtes dans le Pacifique. On peut évidemment considérer, à première vue mais à première vue seulement, que cette volonté de pacifier le monde est positive, portée par un beau projet philanthropique. L’objectif réel n’est pourtant pas de pacifier le monde, comme on le perçoit parfaitement aujourd’hui au Levant et en Mésopotamie, où les Etats-Unis, via leur golem qu’est Daech, favorisent « l’intensification maximale du désordre ». L’objectif réel est de dépouiller tout Etat, quel qu’il soit, quelle que soient ses traditions ou les idéologies qu’il prône, de sa souveraineté. Aucun Etat, fût-il assiégé et étouffé par ses voisins, fût-il placé par ses antécédents historiques dans une situation d’in-viabilité à long terme à cause d’une précédente mutilation de son territoire national, n’a plus le droit de rectifier des situations dramatiques qui condamnent sa population à la misère, à l’émigration ou au ressac démographique. Or la souveraineté, c’était, remarquait Carl Schmitt face au déploiement de ce wilsonisme pernicieux, la capacité de décider de faire la guerre ou de ne pas la faire, pour se soustraire à des situations injustes ou ingérables. Notamment, faire la guerre pour rompre un encerclement fatidique ou un enclavement qui barrait la route à la mer et au commerce maritime, était considéré comme légitime. Le meilleur exemple, à ce titre, est celui de la Bolivie enclavée au centre du continent sud-américain, suite à une guerre du 19ème siècle, où le Pérou et le Chili lui avaient coupé l’accès au Pacifique : le problème n’est toujours pas résolu malgré l’ONU. De même, l’Autriche, vaincue par Napoléon, est privée de son accès à l’Adriatique par l’instauration des « départements illyriens » ; en 1919, Clémenceau lui applique la même politique : la naissance du royaume de Yougoslavie lui ôte ses bases navales d’Istrie (Pola), enlevant par là le dernier accès des puissances centrales germaniques à la Méditerranée. L’Autriche implose, plonge dans la misère et accepte finalement l’Anschluss en 1938, dont la paternité réelle revient à Clémenceau.

L’actuelle République du Yémen a une surface de 530?000 km2, à peu près une fois et demie la surface de l’Allemagne. C’est un Etat arabe, l’islam est la religion d’Etat et la base de sa jurisprudence se fonde, selon l’article 3 de la Constitution, sur la sharia. La capitale Sana’a est située à 2300 mètres au dessus de la mer. Son ancienne et magnifique ville fait partie du patrimoine de l’humanité. D’autres villes importantes sont Aden, Ta’izz, Hodeïda et Machala.

L’actuelle République du Yémen a une surface de 530?000 km2, à peu près une fois et demie la surface de l’Allemagne. C’est un Etat arabe, l’islam est la religion d’Etat et la base de sa jurisprudence se fonde, selon l’article 3 de la Constitution, sur la sharia. La capitale Sana’a est située à 2300 mètres au dessus de la mer. Son ancienne et magnifique ville fait partie du patrimoine de l’humanité. D’autres villes importantes sont Aden, Ta’izz, Hodeïda et Machala.

La route de l’encens passait par Saba, partant de l’Inde et allant jusqu’en Méditerranée. D’énormes richesses passèrent par cette route, transportées par des caravanes: de l’encens, de l’or, de la myrrhe, des pierres précieuses, du bois de santal et d’autres biens précieux. Dans le livre des rois de la Bible on lit: «Elle vint à Jérusalem avec une grande suite, avec des chameaux qui portaient des parfums, un énorme quantité d’or et de pierres précieuses. […]»

La route de l’encens passait par Saba, partant de l’Inde et allant jusqu’en Méditerranée. D’énormes richesses passèrent par cette route, transportées par des caravanes: de l’encens, de l’or, de la myrrhe, des pierres précieuses, du bois de santal et d’autres biens précieux. Dans le livre des rois de la Bible on lit: «Elle vint à Jérusalem avec une grande suite, avec des chameaux qui portaient des parfums, un énorme quantité d’or et de pierres précieuses. […]»

Mais beaucoup plus sérieux, la prise de la Bastille a inauguré le déchaînement d’une populace assoifée de sang, annonciatrice des horreurs à venir, avec ses têtes au bout d’une pique. Côté rage jacobine contre la pierre, on allait bientôt mettre la vitesse supérieure. Et mettre en scène le renversement de la statue d’Henri IV – oui, le roi populaire, le Vert galant, l’homme du « Paris vaut bien une messe ». Puis ce fut le tour de Louis XIV, Louis le Grand, le Roi-Soleil dont Stéphane Bern vient de nous offrir un portrait brillantissime dans son émission « Secrets d’Histoire » sur F2. Evidemment, Louis XV n’allait pas échapper au même sort. Dans la foulée commençaient les grandes dépradations infligées à Notre-Dame, aux Invalides et au Louvre.

Mais beaucoup plus sérieux, la prise de la Bastille a inauguré le déchaînement d’une populace assoifée de sang, annonciatrice des horreurs à venir, avec ses têtes au bout d’une pique. Côté rage jacobine contre la pierre, on allait bientôt mettre la vitesse supérieure. Et mettre en scène le renversement de la statue d’Henri IV – oui, le roi populaire, le Vert galant, l’homme du « Paris vaut bien une messe ». Puis ce fut le tour de Louis XIV, Louis le Grand, le Roi-Soleil dont Stéphane Bern vient de nous offrir un portrait brillantissime dans son émission « Secrets d’Histoire » sur F2. Evidemment, Louis XV n’allait pas échapper au même sort. Dans la foulée commençaient les grandes dépradations infligées à Notre-Dame, aux Invalides et au Louvre.

De Marenches and the Safari Club certainly had a clear motive to oust Carter: They blamed him for allowing one of their charter members, the Shah, to fall from power. But whether de Marenches’ claims were true or not, we do know that history unfolded exactly as he and the Safari Club would have wished. The hostages weren’t released until Reagan was inaugurated, Reagan appointed Casey director of the CIA, and from that point forward America’s intelligence “community” was back in business.

De Marenches and the Safari Club certainly had a clear motive to oust Carter: They blamed him for allowing one of their charter members, the Shah, to fall from power. But whether de Marenches’ claims were true or not, we do know that history unfolded exactly as he and the Safari Club would have wished. The hostages weren’t released until Reagan was inaugurated, Reagan appointed Casey director of the CIA, and from that point forward America’s intelligence “community” was back in business.

Così mentre si delinea lo scenario di una Guerra Fredda articolata sulla contrapposizione tra due blocchi, quello statunitense e quello sovietico, i teorici Aflaq e Al Bitar mirano a edificare un’ideologia esclusivamente araba che si smarca sia dal capitalismo imperialista che dal marxismo internazionalista e che allo stesso tempo riesca a conciliare laicità, tradizione islamica, socialismo e nazionalismo. Patrick Seale, giornalista irlandese e biografo di Hafez Al Assad scrive ne Il Leone di Damasco parafrasando la dottrina del partito: “La nazione araba, insegna Aflaq, è millenaria, eterna ed unica, risale all’inizio dei tempi e ha davanti a sé un ancor più luminoso futuro. Per liberarsi dall’arretratezza e dall’oppressione straniera, gli arabi devono avere fede nella loro nazione ed amarla senza riserve”.

Così mentre si delinea lo scenario di una Guerra Fredda articolata sulla contrapposizione tra due blocchi, quello statunitense e quello sovietico, i teorici Aflaq e Al Bitar mirano a edificare un’ideologia esclusivamente araba che si smarca sia dal capitalismo imperialista che dal marxismo internazionalista e che allo stesso tempo riesca a conciliare laicità, tradizione islamica, socialismo e nazionalismo. Patrick Seale, giornalista irlandese e biografo di Hafez Al Assad scrive ne Il Leone di Damasco parafrasando la dottrina del partito: “La nazione araba, insegna Aflaq, è millenaria, eterna ed unica, risale all’inizio dei tempi e ha davanti a sé un ancor più luminoso futuro. Per liberarsi dall’arretratezza e dall’oppressione straniera, gli arabi devono avere fede nella loro nazione ed amarla senza riserve”.

Vooreerst is het belangrijk om op te merken dat sommigen een schijnbare paradox vaststellen bij Burkes gedachtegoed. Zo was hij enerzijds een fervente criticus van het Britse koloniale bestuur in Indië en ondersteunde hij de Amerikaanse revolutionairen in hun onafhankelijkheidsstrijd, anderzijds was hij een fervente tegenstander van de Franse revolutionairen. De meeste auteurs wijzen echter op de continuïteit die men in deze attitudes aantreft, vooral wanneer men nauwgezet de Reflections on the revolution in France (1790) erop naleest. In dit werk, waarvoor hij zo bekend (of berucht) is geworden als vader van het moderne politieke conservatisme, maakt hij een duidelijk onderscheid tussen de traditie van de (Engelse) Glorious Revolution (1688) (en die hij ook terugvond bij de Amerikaanse revolutie) en de Franse revolutionairen van 1789 en nadien.

Vooreerst is het belangrijk om op te merken dat sommigen een schijnbare paradox vaststellen bij Burkes gedachtegoed. Zo was hij enerzijds een fervente criticus van het Britse koloniale bestuur in Indië en ondersteunde hij de Amerikaanse revolutionairen in hun onafhankelijkheidsstrijd, anderzijds was hij een fervente tegenstander van de Franse revolutionairen. De meeste auteurs wijzen echter op de continuïteit die men in deze attitudes aantreft, vooral wanneer men nauwgezet de Reflections on the revolution in France (1790) erop naleest. In dit werk, waarvoor hij zo bekend (of berucht) is geworden als vader van het moderne politieke conservatisme, maakt hij een duidelijk onderscheid tussen de traditie van de (Engelse) Glorious Revolution (1688) (en die hij ook terugvond bij de Amerikaanse revolutie) en de Franse revolutionairen van 1789 en nadien.

Il 23 ottobre di cento anni fa Filippo Corridoni, giovane sindacalista rivoluzionario, già affermato agitatore politico, interventista, cadeva eroicamente all’età di 28 anni, dopo pochi mesi dall’entrata in guerra dell’Italia, nella cosiddetta «Trincea delle Frasche», nei pressi di San Martino del Carso. Il giovane soldato guidava un drappello di commilitoni cantando l’inno di Oberdan, avvicinandosi alle postazioni austriache. La sua «leggenda» fiorì immediatamente.

Il 23 ottobre di cento anni fa Filippo Corridoni, giovane sindacalista rivoluzionario, già affermato agitatore politico, interventista, cadeva eroicamente all’età di 28 anni, dopo pochi mesi dall’entrata in guerra dell’Italia, nella cosiddetta «Trincea delle Frasche», nei pressi di San Martino del Carso. Il giovane soldato guidava un drappello di commilitoni cantando l’inno di Oberdan, avvicinandosi alle postazioni austriache. La sua «leggenda» fiorì immediatamente. La morte di Corridoni, quindi, ha tutto il senso di un «sacrificio liberatorio» sotto due aspetti: la rivendicazione dell’indipendenza nazionale e l’affermazione dello «spirito nuovo» che muoveva i rivoltosi degli anni Dieci del Ventesimo secolo reclamanti nuove solidarietà in vista del «bene comune» della nazione che pretendevano finalmente sottratta, anche moralmente, all’egemonia della borghesia che aveva fatto il Risorgimento.

La morte di Corridoni, quindi, ha tutto il senso di un «sacrificio liberatorio» sotto due aspetti: la rivendicazione dell’indipendenza nazionale e l’affermazione dello «spirito nuovo» che muoveva i rivoltosi degli anni Dieci del Ventesimo secolo reclamanti nuove solidarietà in vista del «bene comune» della nazione che pretendevano finalmente sottratta, anche moralmente, all’egemonia della borghesia che aveva fatto il Risorgimento.

France and Algeria, of course, were joined at the hip in accordance with the Napoleonic doctrine of Algérie française. In the end, the division had to occur, but at least a million French Algerians, who were totally French of course, pieds noirs, black feet, came back from North Africa to live in the south of France where they became the bedrock for the Front National vote in the deep south of the country in generations to come.

France and Algeria, of course, were joined at the hip in accordance with the Napoleonic doctrine of Algérie française. In the end, the division had to occur, but at least a million French Algerians, who were totally French of course, pieds noirs, black feet, came back from North Africa to live in the south of France where they became the bedrock for the Front National vote in the deep south of the country in generations to come. So, I think it falls upon us, as largely non-French people, to look back upon this traditionalist philosopher of the French radical Right with a degree of quiet appraisal. Maurras was a figure who could be admired as somebody who fought for his own country to the last element of his own breath. He was also somebody who’s own cultural dynamics were complicated and ingenious. To give one cogent example, the Greek play Antigone deals with the prospect of the punishment of a woman by Creon because she wishes to honor the death sacrifice of her brother. This becomes a conflict between the state and those who would seek to supplant the state’s momentary laws by laws which are regarded as matriarchal or affirmative with the chthonian or the fundamental in human life. George Steiner once commented in a book looking at the different varieties of Antigone that most critics of the Left have always supported her against Creon and most socially Right-wing commentators like T. S. Eliot have always supported Creon against Antigone. And yet Maurras supported Antigone against Creon, because she wished to bury her brother for reasons which were ancestral and chthonian and came up from under the ground and were primeval and were blood-related and were therefore more important and more profound than the laws that men had put together with pieces of parchment and bits of writing on paper.

So, I think it falls upon us, as largely non-French people, to look back upon this traditionalist philosopher of the French radical Right with a degree of quiet appraisal. Maurras was a figure who could be admired as somebody who fought for his own country to the last element of his own breath. He was also somebody who’s own cultural dynamics were complicated and ingenious. To give one cogent example, the Greek play Antigone deals with the prospect of the punishment of a woman by Creon because she wishes to honor the death sacrifice of her brother. This becomes a conflict between the state and those who would seek to supplant the state’s momentary laws by laws which are regarded as matriarchal or affirmative with the chthonian or the fundamental in human life. George Steiner once commented in a book looking at the different varieties of Antigone that most critics of the Left have always supported her against Creon and most socially Right-wing commentators like T. S. Eliot have always supported Creon against Antigone. And yet Maurras supported Antigone against Creon, because she wished to bury her brother for reasons which were ancestral and chthonian and came up from under the ground and were primeval and were blood-related and were therefore more important and more profound than the laws that men had put together with pieces of parchment and bits of writing on paper.

Certains intellectuels avancent l'idée que cette déconnexion découle de la fin de la guerre froide, qui les aurait contraint à penser le monde de manière pragmatique. Comment expliquer que ces élites en soient arrivées-là ?

Certains intellectuels avancent l'idée que cette déconnexion découle de la fin de la guerre froide, qui les aurait contraint à penser le monde de manière pragmatique. Comment expliquer que ces élites en soient arrivées-là ?

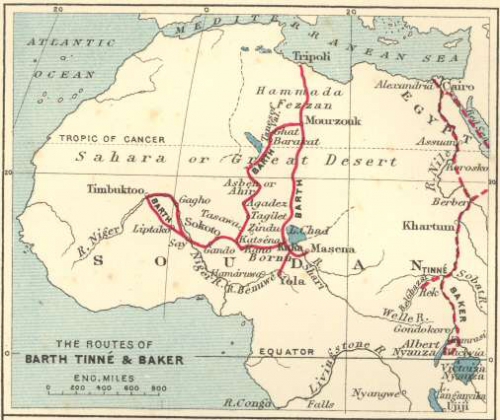

Da giovane, Barth aveva studiato i classici all’Università di Berlino e aveva acquisito buone cognizioni filologiche le quali, unite a una naturale predisposizione per le lingue, gli avevano permesso di padroneggiare, sin dal suo primo viaggio africano, l’inglese, il francese, l’italiano, lo spagnolo e l’arabo. Dotato di uno spirito di ricerca scrupoloso e sistematico, nel 1845 Barth aveva compiuto la traversata del deserto da Tripoli all’Egitto, facendosi una buona reputazione, benché in quel primo viaggio avesse quasi perduto la vita nel corso di una aggressione dei predoni nomadi. Così ricorda la figura e le imprese di Heinrich Barth il saggista tedesco Anton Mayer, nel suo libro 6 000 anni di esplorazioni e scoperte (traduzione italiana di Rinaldo Caddeo, Valentino Bompiani Editore, Milano, 1936, pp. 204-206):

Da giovane, Barth aveva studiato i classici all’Università di Berlino e aveva acquisito buone cognizioni filologiche le quali, unite a una naturale predisposizione per le lingue, gli avevano permesso di padroneggiare, sin dal suo primo viaggio africano, l’inglese, il francese, l’italiano, lo spagnolo e l’arabo. Dotato di uno spirito di ricerca scrupoloso e sistematico, nel 1845 Barth aveva compiuto la traversata del deserto da Tripoli all’Egitto, facendosi una buona reputazione, benché in quel primo viaggio avesse quasi perduto la vita nel corso di una aggressione dei predoni nomadi. Così ricorda la figura e le imprese di Heinrich Barth il saggista tedesco Anton Mayer, nel suo libro 6 000 anni di esplorazioni e scoperte (traduzione italiana di Rinaldo Caddeo, Valentino Bompiani Editore, Milano, 1936, pp. 204-206):

Ormai, si andava verso una nuova fase storica, quella della colonizzazione – almeno per quanto riguarda le zone più favorevoli; quella di cui sono testimonianza opere letterarie quali

Ormai, si andava verso una nuova fase storica, quella della colonizzazione – almeno per quanto riguarda le zone più favorevoli; quella di cui sono testimonianza opere letterarie quali