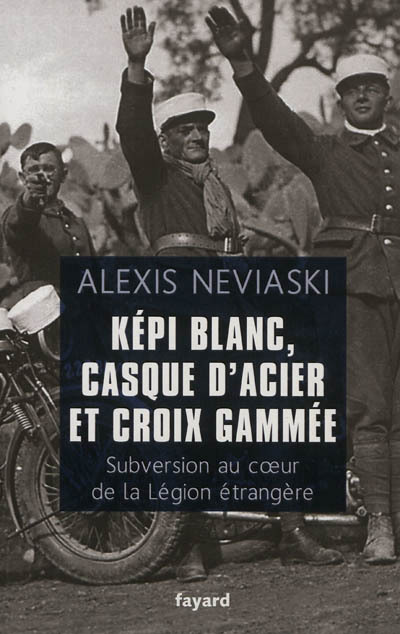

This is the second of two chapters on the Moscow Trials that we are reprinting from Kerry Bolton’s new book Stalin: The Enduring Legacy [2] (London: Black House Publishing, 2012). The chapters are reprinted as formatted in the book. Counter-Currents will also run a review of the book, which I highly recommend.

(London: Black House Publishing, 2012). The chapters are reprinted as formatted in the book. Counter-Currents will also run a review of the book, which I highly recommend.

The Moscow Trials were symptomatic of a great divide that had occurred in Bolshevism. The alliance with Stalin during World War II had formed an assumption among US internationalists that after the Axis defeat a ‘new world order’ would emerge via the United Nations Organisation. This assumption was ill-founded, and the result was the Cold War. Trotskyists emerged as avid Cold Warriors dialectically concluding that the USSR represented the primary obstacle to world socialism. This essay examines the dialectical process by which major factions of Trotskyism became, in Stalinist parlance, a ‘tool of foreign powers and of world capitalism.’

One of the major accusations against Trotsky and alleged Trotskyists during the Moscow Trials of 1936-1938 was that they were agents of foreign capital and foreign powers, including intelligence agencies, and were engaged in sabotage against the Soviet State. In particular, with the advent of Nazi Germany in 1933, Stalin sought to show that in the event of war, which he regarded as inevitable, the Trotskyist network in the USSR would serve as a fifth column for Germany.

The background of these trials has been examined in Chapter III.

Stalin Correct in Fundamental Accusations Against Trotskyites

What is significant is that Khrushchev did concede that Stalin was correct in his fundamental allegation that the Trotskyists, Bukharinites et al represented a faction that sought the ‘restoration of capitalism and capitulation to the world bourgeoisie’. However Khrushchev and even Stalin could not go far enough in their denunciation of Trotskyists et al as seeking to ‘restore capitalism’ and as being agents of foreign powers. To expose the full facts in regard to such accusations would also mean to expose some unpalatable, hidden factors of the Bolshevik Revolution itself, and of Lenin; which would undermine the whole edifice upon which Soviet authority rested – the October 1917 Revolution. Lenin, and Trotsky in particular, had intricate associations with many un-proletarian individuals and interests.

What is significant is that Khrushchev did concede that Stalin was correct in his fundamental allegation that the Trotskyists, Bukharinites et al represented a faction that sought the ‘restoration of capitalism and capitulation to the world bourgeoisie’. However Khrushchev and even Stalin could not go far enough in their denunciation of Trotskyists et al as seeking to ‘restore capitalism’ and as being agents of foreign powers. To expose the full facts in regard to such accusations would also mean to expose some unpalatable, hidden factors of the Bolshevik Revolution itself, and of Lenin; which would undermine the whole edifice upon which Soviet authority rested – the October 1917 Revolution. Lenin, and Trotsky in particular, had intricate associations with many un-proletarian individuals and interests.

The fact of behind the scenes machinations between the Bolsheviks and international finance was commented upon publicly by two very well-positioned but quite different sources: Henry Wickham Steed, conservative editor of The London Times, and Samuel Gompers, head of the American Federation of Labour.

In a first-hand account of the Peace Conference of 1919 Wickham Steed stated that proceedings were interrupted by the return from Moscow of William C Bullitt and Lincoln Steffens, ‘who had been sent to Russia towards the middle of February by Colonel House[1] and Mr. Lansing, for the purpose of studying conditions, political and economic, therein for the benefit of the American Commissioners plenipotentiary to negotiate peace.’[2] Steed stated specifically and at some length that international finance was behind the move for recognition of the Bolshevik regime and other moves in favour of the Bolsheviks, stating that: ‘Potent international financial interests were at work in favour of the immediate recognition of the Bolshevists.’[3] In return for diplomatic recognition Tchitcherin, the Bolshevist Commissary for Foreign Affairs, was offering ‘extensive commercial and economic concessions.’[4]

For his part, Samuel Gompers, the American labour leader, was vehemently opposed to the Bolsheviks and any recognition or commercial transactions, stating to the press in regard to negotiations at the international economic conference at Genoa, that a group of ‘predatory international financiers’ were working for the recognition of the Bolshevik regime for the opening up of resources for exploitation. Gompers described this as an ‘Anglo-American-German banking group’. He also commented that prominent Americans who had a history of anti-labour attitudes were advocating recognition of the Bolshevik regime.[5]

Trotsky’s Banking Connections

What is of significance here however is that Trotsky in particular was the focus of attention by many individuals acting on behalf not only of foreign powers but of international financial institutions. Hence while Stalin and even Khrushchev could aver to the association of Trotsky with foreign powers and even – albeit vaguely – with seeking the ‘restoration of capitalism and capitulation to the world bourgeoisie’, to trace the links more specifically to international finance would inevitably lead to the association also of the Bolshevik regime per se to those same sources, thus undermining the founding myth of the USSR as being the ‘dictatorship of the proletariat’.

These associations between Trotsky and international finance, as well as foreign intelligence services, have been meticulously documented by Dr Richard Spence.[6] Spence states that ‘Trotsky was the recipient of mysterious financial assistance and was a person of keen interest to German, Russian and British agents’. Such contentions are very similar to the charges against Trotsky et al at the Moscow Trials, and there are details and personalities involved, said to have been extracted under torture and threats, that are in fact confirmed by Spence, who traces Trotsky’s patronage as far back as 1916 when he was an exile from Czarist Russia and was being expelled from a succession of countries in Europe before finding his way to the USA, prior to his return to Russia in 1917 to play his part in the Revolution. Expelled from France to Spain, Trotsky was locked up as a ‘terrorist agitator’ for three and a half days in comfortable conditions.[7] Ernst Bark, perhaps with the use of German funds, arranged Trotsky’s release and his transfer to Cadiz to await passage with his family to New York and paid for first class passage on the SS Montserrat. Bark was cousin of the Czar’s minister of finance Petr Bark who, despite his service to the Czar, had the pro-German, pro-Bolshevik banker Olof Aschberg, of the Nya Banken, Sweden, as his financial agent for his New York dealings. A report reaching US Military Intelligence in 1918 stated that Trotsky had been ‘bought by the Germans’, and that he was organising the Bolshevik[8] movement with Parvus.

From being penniless in Spain to his arrival in New York, Trotsky had arrived with $500 which Spence states is today’s equivalent to about $10,000, although Trotsky liked to depict himself as continuing in proletarian poverty. Immigration authorities also noted that his place of residence would be the less than proletarian Hotel Astor in Times Square.

In New York the Trotskys lived in a Bronx apartment with all the mod-coms of the day. Employed by Novyi Mir, and was hosted by Dr Julius Hammer, a Bolshevik who combined revolution with an opulent lifestyle. Hammer was probably the mysterious ‘Dr M’ referred to by Trotsky in his memoirs, who provided the Trotskys with sightseeing jaunts in his chauffeured car.[9]

One of the main contacts for Trotsky was a maternal uncle, banker and businessman Abram Zhivotovskii. In 1915 Zhivotovskii was jailed in Russia for trading with Germany. The US State Department described Zhivotovskii as outwardly ‘very anti-Bolshevik’, but who had laundered money to the Bolsheviks and other socialist organizations.[10] He seems to have played a double role in moneymaking, working as a financial agent for both Germans and Allies. During the war he maintained an office in Japan under the management of a nephew Iosif Zhivotovskii, who had served as secretary to Sidney Reilly, the so-called ‘British Ace of Spies’ who nonetheless also seems to have been a duplicitous character in dealing with Germany. Spence mentions that Reilly, who had a business in the USA, had gone to Japan when Trotsky was in Spain, and arrived back in the USA around the time of Trotsky’s arrival, the possibility being that Reilly had acquired funds from Trotsky’s uncle to give to his nephew in New York. Another Reilly association with Zhivotovskii was via Alexander Weinstein, who had been Zhivotovskii’s agent in London, and had joined Reilly in 1916. He was supposedly a loyal Czarist but was identified by American Military Intelligence as a Bolshevik.[11] Of further interest is that Alexander’s brother Gregory was business manager of Novyi Mir, the newspaper that employed Trotsky while he was in New York. Reilly and Weinstein were also associated with Benny Sverdlov, a Russian arms broker who was the brother of Yakov Sverdlov, the future Soviet commissar.

These multiple connections between Trotsky and Reilly’s associates are significant here in that one of the accusations raised during the Moscow Trials was that the Trotskyists had had dealings with ‘British spy’ Sidney Reilly.

The dealings of Sir William Wiseman, British Military Intelligence chief in the USA, and his deputy Norman Thwaites, with Reilly and associates were concealed even from other British agencies.[12] Wiseman had kept Trotsky under surveillance in New York. Trotsky secured a visa from the British consulate to proceed to Russia via Nova Scotia and Scandinavia. The Passport Control Section of the British Consulate was under the direction of Thwaites. Trotsky was to remark on his arrival in Russia about the helpful attitude of consular officials, despite his detention as a possible German agent by Canadian authorities at Nova Scotia. Trotsky had been able to pay for tickets aboard the Kristianiafiord for himself and his family, and also for a small entourage. What is additionally interesting about Wiseman is that he was closely associated with banking interests, and around 1921 joined Kuhn, Loeb and Co.[13] In 1955 Wiseman launched his own international bank with investments from Kuhn, Loeb & Co.; Rothschild; Rockefeller; Warburg firms, et al[14]. He was thus very close to the international banking dynasties throughout much of his life.

To return to the Kristianiafiord however, on board with Trotsky and his entourage, first class, were Robert Jivotovsky (Zhivotovskii), likely to have been another Trotsky cousin; Israel Fundaminsky, whom Trotsky regarded as a British agent, and Andrei Kalpaschnikoff, who acted as translator when Trotsky was being questioned by British authorities at Nova Scotia. Kalpaschnikoff was closely associated with Vladimir Rogovine, who worked for Weinstein and Reilly. Kalpaschnikoff was also associated with John MacGregor Grant, a friend and business partner of both Reilly and Olof Aschberg. We can therefore see an intricate connection between British super-spy Reilly, and bankers such as Aschberg, who served as a conduit of funds to the Bolsheviks, and Zhivotovskii via Alexander Weinstein.

When Trotsky and several of his entourage were arrested on 29 March at Nova Scotia and questioned by authorities regarding associations with Germany this could well have been an act to dispel any suspicions that Trotsky might be serving British interests. The British had the option of returning him to New York but allowed him to proceed to Russia.[15]

The attitude of Wiseman towards the Bolsheviks once they had achieved nominal power was one of urging recognition, Wiseman cabling President Wilson’s principal adviser Col. Edward House on 1 May 1918 that the allies should intervene at the invitation of the Bolsheviks and help organise the Bolshevik army then fighting the White Armies during the Civil War.[16] This would accord with the aim of certain international bankers to secure recognition of the Bolshevik regime, as noted by both Gompers and Steed.

The financial interests in the USA that formed around the Council on Foreign Relations (CFR), founded by presidential adviser Col. Edward M House as a foreign policy think tank of businessmen, politicans and intellectuals, were clamouring for recognition of the Soviets. The CFR issued a report on Bolshevik Russia in 1923, prompted by Lenin’s ‘New Economic Policy’. The report repudiated anti-Bolshevik attitudes and fears that Bolshevism would be spread to other countries (although it had already had a brief but bloody reign in Hungary and revolts in German). CFR historian Peter Grosse writes that the report stated that,

the Bolsheviks were on their way to ‘sanity and sound business practices,’ the Council study group concluded, but the welcome to foreign concessionaires would likely be short-lived…. Thus, the Council experts recommended in March 1923 that American businessmen get into Russia while Lenin’s invitation held good…[17]

Armand Hammer, head of Occidental Petroleum, son of the aforementioned Dr Julius Hammer who had been the Trotsky family’s host in New York, was a globetrotting plutocrat who mixed with the political and business elites of the world for decades. Hammer was in intimate contact with every Soviet leader from Lenin to Gorbachev — except for Stalin.[18] This omission is indicative of the rift that had occurred between the USSR and Western financial and industrial interests with the assumption of Stalin and the defeat of Trotsky.

The CFR report on the USSR that advised American business to get in quick before the situation changed, was prescient. In 1921 Hammer was in the USSR sewing up business deals. Hammer met Trotsky, who asked him whether ‘financial circles in the USA regard Russia as a desirable field of investment?’ Trotsky continued:

Inasmuch as Russia had its Revolution, capital was really safer there than anywhere else because, ‘whatever should happen abroad, the Soviet would adhere to any agreements it might make. Suppose one of your Americans invests money in Russia. When the Revolution comes to America, his property will of course be nationalised, but his agreement with us will hold good and he will thus be in a much more favourable position than the rest of his fellow capitalists.’[19] In contrast to the obliging Trotsky who was willing to guarantee the wealth and investments of Big Business, Hammer said of Stalin:

I never met Stalin and I never had any dealing with him. However it was perfectly clear to me in 1930 that Stalin was not a man with whom you could do business. Stalin believed that the state was capable of running everything, without the support of foreign concessionaires and private enterprise. That was the main reason why I left Moscow: I could see that I would soon be unable to do business there…[20]

As for Trotsky’s attitude toward capitalist investment, were the charges brought against Trotsky et al during the Moscow Trials wholly cynical efforts to disparage and eliminate the perceived opposition to Stalin’s authority, or was there at least some factual basis to the charge that the Trotskyist-Left and Bukharin-Right blocs sought to ‘restore capitalism’ to the USSR? It is of interest in this respect to note that even according to one of Trotsky’s present-day exponents, David North, Trotsky ‘placed greater emphasis than any other Soviet leader of his time on the overriding importance of close economic links between the USSR and the world capitalist market’. North speaking to an Australian Trotskyist conference went on to state of Trotsky’s attitude:

Soviet economic development, he insisted, required both access to the resources of the world market and the intelligent utilisation of the international division of labour. The development of economic planning required at minimum a knowledge of competitive advantage and efficiencies at the international level. It served no rational economic purpose for the USSR to make a virtue of frittering away its own limited resources in a vain effort to duplicate on Soviet soil what it could obtain at far less cost on the world capitalist market…. It is helpful to keep in mind that Trotsky belonged to a generation of Russian Marxists who had utilised the opportunity provided by revolutionary exile to carefully observe and study the workings of the capitalist system in the advanced countries. They were familiar not only with the oft-described ‘horrors’ of capitalism, but also with its positive achievements. … Trotsky argued that a vital precondition for the development of the Soviet economy along socialist lines was its assimilation of the basic techniques of capitalist management, organisation, accounting and production.[21]

It was against this background that during the latter half of the 1930s Stalin acted against the Trotsky and Bukharin blocs as agents of world capitalism and foreign powers. The most cogent defence of the Moscow Trials, The Great Conspiracy Against Russia,[22] was written by two American journalists, Albert E Kahn and Michael Sayers, and carried an endorsement by former US ambassador to the USSR, Joseph Davis, who had witnessed the trials.

Among the charges against Trotsky was that he was in contact with British Intelligence operatives, and was conspiring against Lenin. This is not altogether implausible. Lenin and the Bolshevik faction were in favour of a separate peace between Russia and Germany. Lenin and his entourage had been provided with funds and transport by the German General Staff to travel back to Russia,[23] while Trotsky’s return from New York to Russia had been facilitated by British and American Intelligence interests. Kahn and Sayers commented that ‘for fourteen years, Trotsky had fiercely opposed the Bolsheviks; then in August 1917, a few months before the Bolshevik Revolution he had joined Lenin’s party and risen to power with it. Within the Bolshevik Party, Trotsky was organizing a Left Opposition to Lenin.’[24]

Trotsky was not well disposed to negotiate peace with German imperialists, and it was a major point of debate among the Allies whether certain socialist revolutionaries could be won over to the Allied cause. Trotsky himself had stated in the offices of Novy Mir just before his departure from New York to Russia that although revolutionists would soon overthrow the Kerensky regime they ‘would not make a separate peace with Germany’.[25] From this perspective it would have made sense for William Wiseman to have intervened and for the British authorities to have let Trotsky proceed after having detained him at Nova Scotia.

American mining magnate and banker Colonel William Boyce Thompson, head of the American Red Cross Mission in Russia,[26] was eager to recruit the Bolsheviks for the Allied cause. He stated his intention of providing $1,000,000 of his own money to assist with Bolshevik propaganda directed at Germany and Austria. [27] Thompson’s insistence that if the Allies recognised the Bolsheviks they would not make a separate peace with Germany,[28] accorded with Trotsky’s own attitude insofar as he also wished to see the war end not with a separate peace but with revolutions that would bring down Germany and Austria. His agenda therefore seems to have been quite distinct from that of Lenin’s, and might point to separate sources of funds that were provided to them.

Trotsky’s actions when the Bolsheviks assumed power were consistent with his declarations, and went against Lenin’s policy of ending the war with Germany. As Foreign Commissar Trotsky had been sent to Brest-Litovsk ‘with categorical instructions from Lenin to sign peace.’[29] Instead he called for a Communist uprising in Germany, and stated that although the Russian army could no longer continue in the war and would demobilise, the Soviets would not sign a peace agreement. After Trotsky’s rhetoric at Brest-Litovsk the Germans launched another assault on the Eastern Front, and the new Red Army found itself still fighting the Germans.

It was at this point that R H Bruce Lockhart, special agent of the British War Cabinet, sought out Trotsky, on the instructions from British Prime Minister Lloyd George.

Lockhart, generally considered the typical anti-Bolshevik Establishment figure, was actually well disposed towards the Bolsheviks and like Colonel Thompson, hoped to win them over to the Allies. At one point his wife warned that his colleagues in Britain thought be might be going ‘Red’. Lockhart wrote of the situation:

Russia was out of the war. Bolshevism would last – certainly as long as the war lasted. I deprecated as sheer folly our militarist propaganda, because it took no account of the war-weariness which had raised the Bolsheviks to the supreme power. In my opinion, we had to take the Bolshevik peace proposals seriously. Our policy should now aim at achieving an anti-German peace in Russia’.[30]

Coincidentally, ‘an anti-German peace in Russia’ seems to precisely describe the aim of Trotsky.

Trotsky intended that the World War would be transformed into a revolutionary war, with the starting point being revolutions in Germany and Austria. This would certainly accord with Colonel Thompson’s intentions to fund Bolshevist propaganda in Germany and Austria with $1,000,000. Thompson was in communication with Trotsky via Raymond Robins, his deputy with the Red Cross Mission, and like him an enthusiast for the Bolshevik regime.[31] Lloyd George had met Thompson and had been won over to the aim of contacting Lenin and Trotsky. Lockhart was instructed to return to Russia to establish ‘unofficial contact with the Bolsheviks’.[32] Lockhart relates that he met Trotsky for two hours at the latter’s office at Smolny. While Lockhart was highly impressed with Trotsky he did not regard the Foreign Commissar as able to weld sufficient influence to replace Lenin. Trotsky’s parting words to Lockhart at this first meeting were: ‘Now is the big opportunity for the Allied Governments’. Thereafter Lockhart saw Trotsky on a daily basis. [33] Lockhart stated that Trotsky was willing to bring Soviet Russia over to Britain:

He considered that war was inevitable. If the Allies would send a promise of support, he informed me that he would sway the decision of the Government in favour of war. I sent several telegrams to London requesting an official message that would enable me to strengthen Trotsky’s hands. No message was sent.[34]

Given Trotsky’s position in regard to Germany, and the statements of Lockhart in his memoirs, the Stalinist accusation is entirely plausible that Trotsky was the focus of Allied support, and would explain why the British expedited Trotsky’s return to Russia. Indeed, Lockhart was to remark that the British view was that they might be able to make use of the dissensions between Trotsky and Lenin, and believed that the Allies could reach an accord with Soviet Russia because of the extravagant peace demands of the Germans.[35] However from what Lockhart sates, it seems that the Allied procrastination in regard to recondition of the Bolsheviks was the uncertainty that they constituted a stable and lasting Government, and that they were suspicious of the Bolshevik intentions towards Germany, with Lenin and Trotsky still widely regarded as German agents. [36]

Given Trotsky’s position in regard to Germany, and the statements of Lockhart in his memoirs, the Stalinist accusation is entirely plausible that Trotsky was the focus of Allied support, and would explain why the British expedited Trotsky’s return to Russia. Indeed, Lockhart was to remark that the British view was that they might be able to make use of the dissensions between Trotsky and Lenin, and believed that the Allies could reach an accord with Soviet Russia because of the extravagant peace demands of the Germans.[35] However from what Lockhart sates, it seems that the Allied procrastination in regard to recondition of the Bolsheviks was the uncertainty that they constituted a stable and lasting Government, and that they were suspicious of the Bolshevik intentions towards Germany, with Lenin and Trotsky still widely regarded as German agents. [36]

The period preceding World War II, particularly the signing of the Anti-Comintern Pact between Germany, Italy and Japan, served as a catalyst for Stalin’s offensive against Trotskyists and other suspect elements. Trotsky had since his exile been promoted in the West as the great leader of the Bolshevik Revolution[37], while his own background had been one of opportunism, for the most part as an anti-Leninist Menshevik. [38] It was only in August 1917, seeing the situation in Russia, that Trotsky applied for membership of the Bolshevik Party.[39] Trotsky had joined the Bolshevik Party with his entire faction, a faction that remained intact within the Soviet apparatus, and was ready to be activated after Stalin’s election as General Secretary in 1922. Trotsky admits to a revolutionary network from 1923 when he wrote in his 1938 eulogy to his son Leon Sedov: ‘Leon threw himself headlong into the work of the Opposition…Thus, at seventeen, he began the life of a fully conscious revolutionist, quickly grasped the art of conspiratorial work, illegal meetings, and the secret issuing and distribution of Opposition documents. The Komsomol (Communist Youth organization) rapidly developed its own cadres of Opposition leaders.’[40] Hence Trotsky had freely admitted to the fundamental charges of the Stalinist regime: the existence of a widespread Trotskyist ‘conspiracy’. Indeed, as far back as 1921, the Central Committee of the Bolshevik Party had already passes a resolution banning all ‘factions’ in the Party, specifically warning Trotsky against ‘factional activities’, and condemning the factionalist activities of what the resolution called ‘Trotskyites’. [41]

In 1924 Trotsky met with Boris Savinkov, a Socialist Revolutionary, who had served as head of the terrorist wing, the so-called ‘Fighting Organization’, of the Party, and who had been Deputy Minister of War in the Kerensky Government. After the triumph of the Bolsheviks Savinkov, leaving Russia in 1920, became associated with French and Polish authorities, and with British agents Lockhart[42] and Sidney Reilly. [43] Savinkov was involved in counter-revolutionary activities, in trying to form an army to overthrow the Bolsheviks. Winston Churchill confirms Savinkov’s meeting with Trotsky in 1924, Churchill himself being involved in the anti-Soviet machinations, writing in his Great Contemporaries: ‘In June 1924, Kamenev and Trotsky definitely invited him (Savinkov) to return’.[44]

In 1924 a leading Trotskyite, Christian Rakovsky, arrived in Britain as Soviet Ambassador. According to the testimony at the Moscow Trial during March 1938 Rakovsky admitted to meeting two British agents, Lockhart and Captain Armstrong. Rakovsky is said to have confessed at this trial that Lockhart and Armstrong had told him that he had been permitted entry into Britain because of his association with Trotsky, as they wanted to cultivated relations with the latter. When Rakovsky reported back to Trotsky several months later, Trotsky was alleged to have been interested. In 1926 Rakovsky was transferred to France prior to which he was alleged to have been instructed by Trotsky to seek out contacts with ‘conservatives circles’ who might support an uprising, as Trotsky considered the situation in Russia to be right for a coup. Rakovsky, as instructed, met several French industrialists, including the grain merchant Louis Dreyfus, and the flax merchant Nicole, both Deputies of the French Parliament.[45] Rakovsky in his testimony during the 1936 trial of Bukharin, et al, Rakovsky being one of the defendants, relates the manner by which he was approached by various intelligence agencies, including those of Japan when in 1934 Rakovsky was head of a Soviet Red Cross Delegation.[46] Rakovsky spoke of the difficulty the Trotskyites had in maintaining relations with both British and Japanese intelligence agencies, since the two states were becoming antagonistic over problems in China.[47] Rakovsky explained that: ‘We Trotskyites have to play three cards at the present moment: the German, Japanese and British…’[48] At that time the Trotskyites – or at least Rakovsky – regarded the likelihood of a Japanese attack on the USSR as more likely than a German attack. Rakovsky even then alluded to his belief that an accord between Hitler and Stalin was possible. It seems plausible enough that Trotskyites were indeed looking toward an invasion of the USSR as the means of destabilising the regime during which Trotskyist cells could launch their counter-revolution. Certainly we know from the account of Churchill that Trotsky met the ultra-terrorist Socialist Revolutionary Savinkov, who was himself involved with British Intelligence via Reilly and Lockhart. Rakovsky stated of a possible Hitler-Stalin Pact:

Personally I thought that the possibility was not excluded that Hitler would seek a rapprochement with the government of the USSR. I cited the policy of Richelieu: in his own country he exterminated the Protestants, while in his foreign policy he concluded alliances with the Protestant German princes. The relations between Germany and Poland were still in the stage of their inception at the time. Japan, on the other hand, was a potent aggressor against the USSR. For us Trotskyites the Japanese card was extremely important, but, on the other hand, we should not overrate the importance of Japan as our ally against the Soviet government.[49]

As far as the Stalinist allegations go in regard to the Trotskyists aligning with foreign powers and viewing an invasion of the USSR as a catalyst for revolution, other ultra-Marxists had taken paths far more unlikely. As mentioned Savinkov, who had been one of the most violent of the Socialist Revolutionaries in Czarist Russia, had sought out British assistance in forming a counter-revolutionary army. Savinkov had fled to Poland in 1919 where he tried to organize ‘the evacuation committee’ within the Polish armies then attacking Russia.[50] Savinkov’s colleagues in Poland, Merezhkovsky, and his wife Zinaida Hippius, who had been ardent Socialist Revolutionary propagandists, later became supporters of Mussolini and then of Hitler, in the hope of overthrowing Stalin[51]. Therefore the Stalinist allegation of Trotskyite collusion even with Fascist powers is plausible.

It is the same road that resulted in the alliance of many Trotskyists, Mensheviks and other Leftists with the CIA, and their metamorphoses into ardent Cold Warriors. It is the same road that brought leading American Trotsky apologist Professor Sidney Hook, ‘a lifelong Menshevik’, to the leadership of a major CIA front, the previously considered Congress for Cultural Freedom.

Max Shachtman

Max Shachtman, one of Trotsky’s leading representatives in the USA[52], is pivotal when considering why Trotskyites became ardent Cold Warriors, CIA front men, apologists for US foreign policy, and continue to champion the USA as the only ‘truly revolutionary’ state.

Expelled from the Communist Party USA in 1928 Shachtman co-founded the Communist League and the Socialist Workers Party. He then split to form the Workers Party of the United States in 1940, which became the Independent Socialist League and merged with the Socialist Party in 1958. [53] The Socialist Party factionalised into the Democratic Socialists and the Social Democrats.

Shachtman was of course scathing of the Moscow Trials. His critique is standard, and will not be of concern here. [54] What is of interest is Shachtman’s surpassing of Trotsky himself in his opposition to the USSR, his faction (the so-called ‘Third Camp’) being what he considered as a purified, genuine Trotskyism, which eventuated into apologists for US foreign policy.

The Shachtmanist critique of the USSR was that it had at an early stage been transformed from ‘government ‘bureaucratism to ‘party bureaucratism’.[55] ‘Soviet bureaucratism became party bureaucratism. In increasing number the government official was the party official.’[56] ‘We do not have a workers’ state but a workers’ state with bureaucratic deformations’, Shachtman stated in quoting Trotsky as far back as 1922. And again from Trotsky: ‘We have a bureaucracy not only in the Soviet institutions, but in the institutions of the party’… Shachtman continues: ‘A month later, in a veiled public attack upon Stalin as head of the Workers’ and Peasants’ Inspection, he repeated his view that the state machine was still “a survival to a large extent of the former bureaucracy … with only a superficial new coat of paint.”’[57]

While in 1937 Shachtman declared that the USSR should nonetheless be defended against aggression from, for example, Nazi Germany and that it was a Stalinist slur to think that Trotsky would be an enemy of the USSR in such circumstances[58], by 1940 Shachtman was at loggerheads with Trotsky himself and the ‘Cannon’[59] group in the Workers Party.

The Trotskyites were agreed that Stalinist Russia had become a ‘degenerated’ workers’ state,’ however the Cannon-Trotsky line and the position of the Fourth International was that should the USSR be attacked by capitalist or fascist powers, because it still had a so-called ‘progressive’ economy based on the nationalisation of property, the USSR must be defended on that basis alone. The Shachtman line, on the other hand, argued from what they considered to be a dialectical position:

Just as it was once necessary, in connection with the trade union problem, to speak concretely of what kind of workers’ state exists in the Soviet Union, so it is necessary to establish, in connection with the present war, the degree of the degeneration of the Soviet state. The dialectical method of treating such questions makes this mandatory upon us. And the degree of the degeneration of the regime cannot be established by abstract reference to the existence of nationalized property, but only by observing the realities of living events.

The Fourth International established, years ago, the fact that the Stalinist regime (even though based upon nationalized property) had degenerated to the point where it was not only capable of conducting reactionary wars against the proletariat and its revolutionary vanguard, and even against colonial peoples, but did in fact conduct such wars. Now, in our opinion, on the basis of the actual course of Stalinist policy (again, even though based upon nationalized property), the Fourth International must establish the fact that the Soviet Union (i.e., the ruling bureaucracy and the armed forces serving it) has degenerated to the point where it is capable of conducting reactionary wars even against capitalist states (Poland, Estonia, Lithuania, Latvia, now Finland, and tomorrow Rumania and elsewhere). This is the point which forms the nub of our difference with you and with the Cannon faction.[60]

Shachtman now expressed his approach unequivocally:

War is a continuation of politics, and if Stalinist policy, even in the occupied territory where property has been statified, preserves completely its reactionary character, then the war it is conducting is reactionary. In that case, the revolutionary proletariat must refuse to give the Kremlin and its army material and military aid. It must concentrate all efforts on overturning the Stalinist regime. That is not our war! Our war is against the counterrevolutionary bureaucracy at the present time!

In other words, I propose, in the present war, a policy of revolutionary defeatism in the Soviet Union, as explained in the statement of the Minority on the Russian question – and in making this proposal I do not feel myself one whit less a revolutionary class patriot than I have always been.[61]

That was the Shachtmanite line during World War II: that it was better that Nazi Germany defeated Stalin than that the ‘degenerated workers’ state’ should continue to exist. The same thinking emerged during the Cold War, shortly after World War II, when Shachtman began to speak about the threat of Stalinist parties throughout the world as agencies for Soviet policy, a theme that would become a basis of US attitudes towards the USSR:

The Stalinist parties are indeed agents of the Kremlin oligarchy, no matter what country they function in. The interests and the fate of these Stalinist parties are inseparably intertwined with the interests and fate of the Russian bureaucracy. The Stalinist parties are everywhere based upon the power of the Russian bureaucracy, they serve this power, they are dependent upon it, and they cannot live without it.[62]

By 1948 Shachtmanism as a Cold Warrior apologia for American foreign policy was taking shape. In seeing positive signs in the Titoist Yugoslavia break with the USSR, Shachtman wrote:

In the first place, the division in the capitalist camp is, to all practical intents, at an end. In any case, there is nothing like the division that existed from 1939 onward and which gave Stalinist Russia such tremendous room for maneuvering. In spite of all the differences that still exist among them, the capitalist world under American imperialist leadership and drive is developing an increasingly solid front against Russian imperialism.[63]

In other words, Shachtman saw unity among the capitalist states against Stalinist Russia as a positive sign. The overthrow of Stalinism became the first priority of Shachtmanite Trotskyism in the Cold War era, as it had during World War II.

In 1948 Shachtman scathingly attacked the position of the Fourth International in having continued to defend the USSR as a ‘degenerated workers’ state’, and of its mistaken belief that the Stalinist ‘bureaucratic dictatorship’ world fall apart during World War II. He pointed out that Stalinist imperialism had emerged from the war victorious.[64]

From here it was but a short way for the Shachtmanites to embrace the Cold War opposition to the USSR, and for the heirs of this to continue as enthusiasts for US foreign policy to the present-day.

By 1950 Stalinism had become the major problem for world socialism, Shachtman now writing as head of the Independent Socialist League:

The principal new problem faced by Marxian theory, and therewith Marxian practice, is the problem of Stalinism. What once appeared to many to be either an academic or ‘foreign’ problem is now, it should at last be obvious, a decisive problem for all classes in all countries. If it is understood as a purely Russian phenomenon or as a problem ‘in itself,’ it is of course not understood at all.[65]

Natalia Sedova Trotsky

Natalia Sedova, Trotsky’s widow, endorsed the Shachtmanite line, declaring that the American-led alliance against the USSR would have been approved by her late husband. Her letter of resignation to the Fourth International and to the Socialist Workers Party (USA) is worth reproducing in its entirety:

You know quite well that I have not been in political agreement with you for the past five or six years, since the end of the [Second World] war and even earlier. The position you have taken on the important events of recent times shows me that, instead of correcting your earlier errors, you are persisting in them and deepening them. On the road you have taken, you have reached a point where it is no longer possible for me to remain silent or to confine myself to private protests. I must now express my opinions publicly.

The step which I feel obliged to take has been a grave and difficult one for me, and I can only regret it sincerely. But there is no other way. After a great deal of reflections and hesitations over a problem which pained me deeply, I find that I must tell you that I see no other way than to say openly that our disagreements make it impossible for me to remain any longer in your ranks.

The reasons for this final action on my part are known to most of you. I repeat them here briefly only for those to whom they are not familiar, touching only on our fundamentally important differences and not on the differences over matters of daily policy which are related to them or which follow from them.

Obsessed by old and outlived formulas, you continue to regard the Stalinist state as a workers’ state. I cannot and will not follow you in this.

Virtually every year after the beginning of the fight against the usurping Stalinist bureaucracy, L D Trotsky repeated that the regime was moving to the right, under conditions of a lagging world revolution and the seizure of all political positions in Russia by the bureaucracy. Time and again, he pointed out how the consolidation of Stalinism in Russia led to the worsening of the economic, political and social positions of the working class, and the triumph of a tyrannical and privileged aristocracy. If this trend continues, he said, the revolution will be at an end and the restoration of capitalism will be achieved.

That, unfortunately, is what has happened even if in new and unexpected forms. There is hardly a country in the world where the authentic ideas and bearers of socialism are so barbarously hounded. It should be clear to everyone that the revolution has been completely destroyed by Stalinism. Yet you continue to say that under this unspeakable regime, Russia is still a workers’ state. I consider this a blow at socialism. Stalinism and the Stalinist state have nothing whatever in common with a workers’ state or with socialism. They are the worst and the most dangerous enemies of socialism and the working class.

You now hold that the states of Eastern Europe over which Stalinism established its domination during and after the war, are likewise workers’ states. This is equivalent to saying that Stalinism has carried out a revolutionary socialist role. I cannot and will not follow you in this.

After the war and even before it ended, there was a rising revolutionary movement of the masses in these Eastern countries. But it was not these masses that won power and it was not a workers’ state that was established by their struggle. It was the Stalinist counterrevolution that won power, reducing these lands to vassals of the Kremlin by strangling the working masses, their revolutionary struggles and their revolutionary aspirations.

By considering that the Stalinist bureaucracy established workers’ states in these countries, you assign to it a progressive and even revolutionary role. By propagating this monstrous falsehood to the workers’ vanguard, you deny to the Fourth International all the basic reasons for existence as the world party of the socialist revolution. In the past, we always considered Stalinism to be a counterrevolutionary force in every sense of the term. You no longer do so. But I continue to do so.

In 1932 and 1933, the Stalinists, in order to justify their shameless capitulation to Hitlerism, declared that it would matter little if the Fascists came to power because socialism would come after and through the rule of Fascism. Only dehumanized brutes without a shred of socialist thought or spirit could have argued this way. Now, notwithstanding the revolutionary aims which animate you, you maintain that the despotic Stalinist reaction which has triumphed in Europe is one of the roads through which socialism will eventually come. This view marks an irredeemable break with the profoundest convictions always held by our movement and which I continue to share.

I find it impossible to follow you in the question of the Tito regime in Yugoslavia. All the sympathy and support of revolutionists and even of all democrats, should go to the Yugoslav people in their determined resistance to the efforts of Moscow to reduce them and their country to vassalage. Every advantage should be taken of the concessions which the Yugoslav regime now finds itself obliged to make to the people. But your entire press is now devoted to an inexcusable idealization of the Titoist bureaucracy for which no ground exists in the traditions and principles of our movement.

This bureaucracy is only a replica, in a new form, of the old Stalinist bureaucracy. It was trained in the ideas, the politics and morals of the GPU. Its regime differs from Stalin’s in no fundamental regard. It is absurd to believe or to teach that the revolutionary leadership of the Yugoslav people will develop out of this bureaucracy or in any way other than in the course of struggle against it.

Most insupportable of all is the position on the war to which you have committed yourselves. The third world war which threatens humanity confronts the revolutionary movement with the most difficult problems, the most complex situations, the gravest decisions. Our position can be taken only after the most earnest and freest discussions. But in the face of all the events of recent years, you continue to advocate, and to pledge the entire movement to, the defense of the Stalinist state. You are even now supporting the armies of Stalinism in the war which is being endured by the anguished Korean people. I cannot and will not follow you in this.

As far back as 1927, Trotsky, in reply to a disloyal question put to him in the Political Bureau [of the Soviet Communist Party] by Stalin, stated his views as follows: For the socialist fatherland, yes! For the Stalinist regime, no! That was in 1927! Now, twenty-three years later Stalin has left nothing of the socialist fatherland. It has been replaced by the enslavement and degradation of the people by the Stalinist autocracy. This is the state you propose to defend in the war, which you are already defending in Korea.

I know very well how often you repeat that you are criticizing Stalinism and fighting it. But the fact is that your criticism and your fight lose their value and can yield no results because they are determined by and subordinated to your position of defense of the Stalinist state. Whoever defends this regime of barbarous oppression, regardless of the motives, abandons the principles of socialism and internationalism.

In the message sent me from the recent convention of the SWP you write that Trotsky’s ideas continue to be your guide. I must tell you that I read these words with great bitterness. As you observe from what I have written above, I do not see his ideas in your politics. I have confidence in these ideas. I remain convinced that the only way out of the present situation is the social revolution, the self-emancipation of the proletariat of the world.[66]

Natalia Trotsky, like the Shachtmanites, regarded the USSR as having irredeemably destroyed Marxism, and that the only option left was to destroy the USSR, which meant aligning with the USA in the Cold War.

It was this bellicose anti-Stalinism that brought the Shachtmanites into the US foreign policy establishment during the Cold War, and beyond, to the present-day. Haberkern, an admirer of Shachtman’s early commitment to Trotskyism and opposition to Stalinism, lamented:

There is, unfortunately, a sad footnote to Shachtman’s career. Beginning in the 50s he began to move to the right in response to the discouraging climate of the Cold War. He ended up a Cold Warrior and apologist for the Meany wing of the AFL-CIO.[67] But that should not diminish the value of his earlier contributions.[68]

Cold War and Beyond

Professor Hook and Max Shachtman veered increasingly towards a pro-US position to the point that Hook, while maintaining his commitment to Social-Democracy, voted for Richard Nixon and publicly defended President Ronald Reagan’s policies.

During the 1960s, Hook critiqued the New Left and became an outspoken supporter of the Vietnam War. In 1984 he was selected by the National Endowment for the Humanities to give the annual Jefferson Lecture, ‘the highest honor the federal government confers for distinguished intellectual achievement in the humanities’. [69] On May 23 1985 Hook was awarded the Presidential Medal of Freedom by President Reagan. Edward S Shapiro writing in the American ‘conservative’ journal First Principles, summarised Hook’s position:

One of America’s leading anticommunist intellectuals,[70] Hook supported American entry into the Korean War, the isolation of Red China, the efforts of the United States government to maintain a qualitative edge in nuclear weapons, the Johnson administration’s attempt to preserve a pro-western regime in South Vietnam, and the campaign of the Reagan administration to overthrow the communist regime in Nicaragua.

Those both within and outside of conservative circles viewed Hook as one of the gurus of the neoconservative revival during the 1970s and 1980s. In 1985, President Reagan presented Hook with the Presidential Medal of Freedom for being one of the first ‘to warn the intellectual world of its moral obligations and personal stake in the struggle between freedom and totalitarianism’.[71]

In the 1960s Shachtmanism aligned with the Democratic Party and was also involved with the New Left. By the mid 1960s such was the Shachtmanite opposition to the USSR that they had arrived on issues of American foreign policy that were the same as Hook’s, including supporting the American presence in Vietnam. In 1972 the Shachtmanists endorsed Leftist Senator Henry Jackson for the Democratic presidential nomination against Leftist George McGovern whom they regarded as an appeaser toward the USSR. Jackson was both pro-war and vehemently anti-Soviet, advocating a ‘hawkish’ position on foreign policy towards the USSR. Like Hook, Jackson was also awarded the Medal of Freedom by President Reagan in 1984.

At this time Tom Kahn, a prominent Shachtmanite and an organizer of the AFL-CIO, who will be considered below, was Senator Jackson’s chief speechwriter.[72] Many of Jackson’s aides were to become prominent in the oddly ‘neo-conservative’ movement, including veteran Trotskyites Paul Wolfowitz, Elliott Abrams, Richard Perle, and Douglas Feith, all of whom became prominent in the Administration of President George H W Bush, all of whom helped to instigate the present war against Islam, which they began to call ‘Islamofascism’, as a new means of extending American world supremacy.

Tom Kahn, who remained an avid follower of Shachtman, explained his mentor’s position on the USA in Vietnam in this way, while insisting that Shachtman never compromised his Socialist ideals:

His views on Vietnam were, and are, unpopular on the Left. He had no allusions about the South Vietnamese government, but neither was he confused about the totalitarian nature of the North Vietnamese regime. In the South there were manifest possibilities for a democratic development… He knew that those democratic possibilities would be crushed if Hanoi’s military takeover of the South succeeded. He considered the frustration of the attempt to be a worthy objective of American policy…[73]

This position in it own right can be readily justified by dialectics, as the basis for the support of Trotskyist factions, including those of both Hook and Shachtman during the Cold War, and the present legacy of the so-called ‘neo-cons’ in backing American foreign policy as the manifestation of a ‘global democratic revolution’, as a development of Trotsky’s ‘world proletarian revolution.’

National Endowment for Democracy

It was from this milieu that the National Endowment for Democracy (NED) was formed, which took up form the CIA’s Congress for Cultural Freedom.

President George W Bush embraced the world revolutionary mission of the USA, stating in 2003 to NED that the war in Iraq was the latest front in the ‘global democratic revolution’ led by the United States. ‘The revolution under former president Ronald Reagan freed the people of Soviet-dominated Europe, he declared, and is destined now to liberate the Middle East as well’. [74]

NED was established in 1983 at the prompting of Shachtmanist veteran Tom Kahn, and endorsed by an Act of US Congress introduced by Congressman George Agree. Carl Gershman, [75] a Shachtmanite, was appointed president of NED in 1984, and remains so. Gershman had been a founder and Executive Director (1974-1980) of Social Democrats USA (SD-USA).[76] Among the founding directors of NED was Albert Glotzer, a national committee member of the SD-USA, who had served as Trotsky’s bodyguard and secretary in Turkey in 1931,[77] who had assisted Shachtman with founding the Workers Party of the United States.

Congressman Agree and Tom Kahn believed that the USA needed a means, apart from the CIA, of supporting subversive movements against the USSR. Kahn, who became International Affairs Director of the AFL-CIO, was particularly spurred by the need to support the Solidarity movement in Poland, and had been involved with AFL-CIO meetings with Leftists from Latin America and South Africa. [78]

Kahn had joined the Young Socialist League, the youth wing of Shachtman’s Independent Socialist League, [79] and the Young People’s Socialist League, which he continued to support until his death in 1992. Kahn was impressed by the Shachtman opposition to the USSR as the primary obstacle to world socialism. [80] He built up an anti-Soviet network throughout the world in ‘opposition to the accommodationist policies of détente’.[81] There was a particular focus on assisting Solidarity in Poland from 1980.[82] Racehlle Horowitz’s eulogy to Kahn ends with her confidence that had he been alive, he would have been a vigorous supporter of the war in Iraq. [83]

NED is funded by US Congress and supports ‘activists and scholars’ with 1000 grants in over 90 countries.[84] NED describes its program thus:

From time to time Congress has provided special appropriations to the Endowment to carry out specific democratic initiatives in countries of special interest, including Poland (through the trade union Solidarity), Chile, Nicaragua, Eastern Europe (to aid in the democratic transition following the demise of the Soviet bloc), South Africa, Burma, China, Tibet, North Korea and the Balkans. With the latter, NED supported a number of civic groups, including those that played a key role in Serbia’s electoral breakthrough in the fall of 2000. More recently, following 9/11 and the NED Board’s adoption of its third strategic document, special funding has been provided for countries with substantial Muslim populations in the Middle East, Africa, and Asia.[85]

NED therefore serves as a kind of ‘Comintern’ of the so-called ‘American democratic revolution’ throughout the world. The subversion by the USA, culturally, politically, and economically, with its front-groups, spies, fellow-travellers, activists, and outright revolutionaries, is more far-reaching than the USSR’s allegedly ‘communist’ subversion ever was.

The accusation by the Stalinists at the Moscow Trials of the 1930s was that the Trotskyists were agents of foreign powers and would reintroduce capitalism. The crisis in Marxism caused by the Stalinist regime – the so-called ‘betrayal of the revolution’ as Trotsky himself termed it – resulted in such outrage among the Trotskyites that they were willing to whore themselves and undertake anything to bring down the Soviet edifice.

Notes

[1] American President Woodrow Wilson’s principal adviser and confidante.

[2] Henry Wickham Steed, Through Thirty Years 1892-1922 A personal narrative, ‘The Peace Conference, The Bullitt Mission’, Vol. II. (New York: Doubleday Page and Co., 1924), 301.

[5] Samuel Gompers, ‘Soviet Bribe Fund Here Says Gompers, Has Proof That Offers Have Been Made, He Declares, Opposing Recognition. Propaganda Drive. Charges Strong Group of Bankers With Readiness to Accept Lenin’s Betrayal of Russia’, The New York Times, 1 May 1922.

[6] Richard B Spence, ‘Hidden Agendas: Spies, Lies and Intrigue Surrounding Trotsky’s American Visit, January-April 1917’, Revolutionary Russia, Volume 21, Issue 1 June 2008, 33 – 55.

[8] It is more accurate to state that Trotsky managed to straddle both the Bolsheviks and the Mensheviks until the impending success of the Bolshevik Revolution in 1917.

[11] Military Intelligence Division, 9140-6073, Memorandum # 2, 23 August 1918, 2. Cited by Spence, op.cit.

[13] Wiseman became a partner in 1929.

[14] ‘Sir William’s New Bank’, Time, October 17 1955.

[15] The foregoing on Trotsky’s associations from Spain to New York and his transit back to Russia are indebted to Spence, op.cit.

[16] Edward M. House, ed. Charles Seymour, The Intimate Papers of Col. House (New York: Houghton, Mifflin Co.), Vol. III, 421.

[17] Peter Grosse, Continuing The Inquiry: The Council on Foreign Relations from 1921 to 1996, (New York: Council on Foreign Relations, 2006), ‘Basic Assumptions’. The entire book can be read online at: http://www.cfr.org/about/history/cfr/index.html [3]

[18] Armand Hammer, Witness to History (London: Coronet Books, 1988), 221.

[21] David North, ‘Leon Trotsky and the Fate of Socialism in the 20th Century’, opening lecture to the International Summer School on ‘Marxism and the Fundamental Problems of the 20th Century’, organised by the International Committee of the Fourth International and the Socialist Equality Party of Australia, Sydney, Australia, January 3 1998. David North is the national secretary of the Socialist Equality Party in the USA, and has lectured extensively in Europe, Asia, the US and Russia on Marxism and the program of the Fourth International. http://www.wsws.org/exhibits/trotsky/trlect.htm [4] (accessed 12 March 2010).

[22] Albert E Kahn and Michael Sayers, The Great Conspiracy Against Russia, (London: Collet’s Holdings Ltd., 1946).

[23] Antony Sutton, op.cit., 39-42.

[24] Kahn and Sayers, op.cit. p. 29.

[25] ‘Calls People War Weary, But Leo Trotsky Says They Do Tot Want Separate Peace’, The New York Times, 16 March 1917.

[26] The real purpose of the American Red Cross Mission in Russia was to examine how commercial relations could be established with the fledgling Bolshevik regime, as indicated by the fact that there were more business representatives in the Mission than there were medical personnel. See: Dr Anton Sutton, Wall Street and the Bolshevik Revolution (New York: Arlington House Publishers, 1974), 71-88. K R Bolton, Revolution from Above (London: Arktos Media Ltd., 2011) 63-64.

[27] ‘Gives Bolsheviki a Million’, Washington Post, 2 February 1918, cited by Sutton, op.cit., ., pp. 82-83.

[28] The New York Times, 27 January 1918, op.cit.

[29] Kahn and Sayers, op.cit., p. 29.

[30] R H Bruce Lockhart, British Agent (London: G P Putnam’s Sons, 1933), Book Four, ‘History From the Inside’, Chapter I.

[31] Antony Sutton, op.cit., 84, 86.

[32] R H Bruce Lockhart, op.cit.

[35] Ibid. Lockhart observed that while the German peace terms received 112 votes from the Central Executive Committee of the Bolshevik Party, there had been 86 against, and 25 abstentions, among the latter of whom was Trotsky.

[37] That at least was the perception of Stalinists of Trotsky’s depiction by the West, as portrayed by Kahn and Sayers, op.cit., 194.

[38] Kahn and Sayers cite a number of Lenin’s statements regarding Trotsky, dating from 1911, when Lenin stated that Trotsky slides from one faction to another and back again, but ultimately ‘I must declare that Trotsky represents his own faction only…’ Ibid., 195.

[40] Leon Trotsky, Leon Sedov: Son-Friend-Fighter, 1938, cited by Kahn and Sayers, 205.

[42] R H Bruce Lockhart, op.cit., Book Three: War & Peace, Chapter IX. Lockhart described Savinkov as a professional ‘schemer’, who ‘had mingled so much with spies and agents-provocateurs that, like the hero in his own novel, he hardly knew whether he was deceiving himself or those whom he meant to deceive’. Lockhart commented that Savinkov had ‘entirely captivated Mr Churchill, who saw in him a Russian Bonaparte’.

[43] Reilly, the British ‘super agent’ although widely known for his anti-Bolshevik views, prior to his becoming a ‘super spy’ and possibly working for the intelligence agencies of four states, by his own account had been arrested in 1892 in Russia by the Czarist secret police as a messenger for the revolutionary Friends of Enlightenment.

[44] Kahn and Sayers, op.cit., 208.

[45] Commissariat of Justice, Report of the Case of the Anti-Soviet ‘Bloc of Rights and Trotskyites’, Heard Before The Military Collegium of the Court of the USSR, Moscow, March 24 1938, 307.

[50] Bernice Glatzer Rosenthal, ‘Eschatology and the Appeal of Revolution’, California Slavic Studies, Volume. II, University of California Press, California, 1930, 116.

[54] Max Shachtman, Behind the Moscow Trial (New York: Pioneer Publishers, 1936).

[55] Max Shachtman, ‘Trotsky Begins the Fight’, The Struggle for the New Course (New York: New International Publishing Co., 1943).

[58] Leon Trotsky, In Defence of the Soviet Union, Max Shachtman, ‘Introduction.’ (New York: Pioneer Publishers, 1937).

[59] James P Cannon, a veteran Trotskyist and former colleague of Shachtman’s.

[60] Max Shachtman, ‘The Crisis in the American Party: An Open Letter in Reply to Comrade Leon Trotsky’, New International, Vol.6 No.2, March 1940), 43-51.

[62] Max Shachtman, ‘The Nature of the Stalinist Parties: Their Class Roots, Political Role and Basic Aim’, The New International: A Monthly Organ of Revolutionary Marxism, Vol.13 No.3, March 1947, 69-74.

[63]Max Shachtman, ‘Stalinism on the Decline: Tito versus Stalin The Beginning of the End of the Russian Empire’, New International, Vol. XIV No.6, August 1948, 172-178.

[64] Max Shachtman, ‘The Congress of the Fourth International: An Analysis of the Bankruptcy of “Orthodox Trotskyism”’, New International, Vol.XIV, No.8, October 1948, pp.236-245.

[65] Max Shachtman, ‘Reflections on a Decade Past: On the Tenth Anniversary of Our Movement’, The New International: A Monthly Organ of Revolutionary Marxism, Vol.16 No.3, May-June 1950, pp.131-144.

[67] American Federation of Labor-Central Industrial Organization.

[70] Again, there is obfuscation with the use of the term ‘anti-Communist’. What is meant in such cases is not opposition to Communism, but opposition to Stalinism, and the course the USSR had set upon after the elimination of the Trotskyites, et al. Many of these so-called ‘anti-Communists’ in opposing the USSR considered themselves loyal to the legacy of Trotsky.

[73] Tom Kahn, Democratiya 11, 2007, reprinted in Dissent Magazine, ibid., 258.

[74] Fred Barbash, ‘Bush: Iraq Part of ‘Global Democratic Revolution’: Liberation of Middle East Portrayed as Continuation of Reagan’s Policies’, Washington Post, 6 November 6, 2003.

[75] Gershman served as Senior Counsellor to the United States Representative to the United Nations beginning in 1981. As it happens, the Representative he was advising was fellow Social Democrats comrade, Jeane Kirkpatrick, who had begun her political career in the (Trotskyist) Young People’s Socialist League, a branch of the Shachtmanist-orientated Socialist Party, as had many other ‘neo-cons.’

[76] The Social Democrats USA had originated in 1972 after a split with the Trotskyist-orientated Socialist Party. The honorary chairman of the Social Democrats USA until his death in 1984 was Prof. Sidney Hook.

[77] Glotzer was a leading Trotskyist. Expelled from the Communist Party USA in 1928 along with Max Shachtman, they founded the Communist League and the subsequent factions. When the Socialist Party factionalised in 1972 Glotzer joined the Social Democrats – USA faction, which remained closest to Shachtmanism, and which supported US foreign policy. Even in 1981 Glotzer was still involved with luminaries of the Socialist Workers Party. “British Trotskyism in 1931”, Encyclopaedia of Trotskyism Online: Revolutionary History, http://www.marxists.org/history/etol/revhist/backiss/vol1/no1/glotzer.html (Accessed 7 March 2010).

[78] Rachelle Horowitz, “Tom Kahn and the Fight for Democracy: A Political Portrait and Personal Recollection”, Dissent Magazine, pp. 238-239. http://www.dissentmagazine.org/democratiya/article_pdfs/d11Horowitz.pdf (Accessed 8 March 2010).

[84] ‘About NED’, National Endowment for Democracy, http://www.ned.org/about (accessed 7 March 2010).

[85] David Lowe, ‘Idea to Reality: NED at 25: Reauthorization’, NED, http://www.ned.org/about/history (accessed 7 March 2010).

Es war ein ruhiger Abend auf See. Rudolf Diesel hatte im Speisesaal des luxuriösen Passagierdampfers “Dresden” mit einem bekannten Industriellen zu Abend gegessen. Der große, stattliche Mann mit Brille und Schnauzer war auf dem Weg nach London, wo er ein Motorenwerk einweihen sollte. In bester Laune hatte der 55-Jährige vom Deck aus noch die sternklare Nacht vom 29. auf den 30. September 1913 bewundert. Dann machte sich Rudolf Diesel, der Erfinder des Dieselmotors, auf den Weg in seine Kabine. Dies war der Augenblick, in dem er das letzte Mal gesehen wurde.

Es war ein ruhiger Abend auf See. Rudolf Diesel hatte im Speisesaal des luxuriösen Passagierdampfers “Dresden” mit einem bekannten Industriellen zu Abend gegessen. Der große, stattliche Mann mit Brille und Schnauzer war auf dem Weg nach London, wo er ein Motorenwerk einweihen sollte. In bester Laune hatte der 55-Jährige vom Deck aus noch die sternklare Nacht vom 29. auf den 30. September 1913 bewundert. Dann machte sich Rudolf Diesel, der Erfinder des Dieselmotors, auf den Weg in seine Kabine. Dies war der Augenblick, in dem er das letzte Mal gesehen wurde.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

What is significant is that Khrushchev did concede that Stalin was correct in his fundamental allegation that the Trotskyists, Bukharinites et al represented a faction that sought the ‘restoration of capitalism and capitulation to the world bourgeoisie’. However Khrushchev and even Stalin could not go far enough in their denunciation of Trotskyists et al as seeking to ‘restore capitalism’ and as being agents of foreign powers. To expose the full facts in regard to such accusations would also mean to expose some unpalatable, hidden factors of the Bolshevik Revolution itself, and of Lenin; which would undermine the whole edifice upon which Soviet authority rested – the October 1917 Revolution. Lenin, and Trotsky in particular, had intricate associations with many un-proletarian individuals and interests.

What is significant is that Khrushchev did concede that Stalin was correct in his fundamental allegation that the Trotskyists, Bukharinites et al represented a faction that sought the ‘restoration of capitalism and capitulation to the world bourgeoisie’. However Khrushchev and even Stalin could not go far enough in their denunciation of Trotskyists et al as seeking to ‘restore capitalism’ and as being agents of foreign powers. To expose the full facts in regard to such accusations would also mean to expose some unpalatable, hidden factors of the Bolshevik Revolution itself, and of Lenin; which would undermine the whole edifice upon which Soviet authority rested – the October 1917 Revolution. Lenin, and Trotsky in particular, had intricate associations with many un-proletarian individuals and interests. Given Trotsky’s position in regard to Germany, and the statements of Lockhart in his memoirs, the Stalinist accusation is entirely plausible that Trotsky was the focus of Allied support, and would explain why the British expedited Trotsky’s return to Russia. Indeed, Lockhart was to remark that the British view was that they might be able to make use of the dissensions between Trotsky and Lenin, and believed that the Allies could reach an accord with Soviet Russia because of the extravagant peace demands of the Germans.[35] However from what Lockhart sates, it seems that the Allied procrastination in regard to recondition of the Bolsheviks was the uncertainty that they constituted a stable and lasting Government, and that they were suspicious of the Bolshevik intentions towards Germany, with Lenin and Trotsky still widely regarded as German agents. [36]

Given Trotsky’s position in regard to Germany, and the statements of Lockhart in his memoirs, the Stalinist accusation is entirely plausible that Trotsky was the focus of Allied support, and would explain why the British expedited Trotsky’s return to Russia. Indeed, Lockhart was to remark that the British view was that they might be able to make use of the dissensions between Trotsky and Lenin, and believed that the Allies could reach an accord with Soviet Russia because of the extravagant peace demands of the Germans.[35] However from what Lockhart sates, it seems that the Allied procrastination in regard to recondition of the Bolsheviks was the uncertainty that they constituted a stable and lasting Government, and that they were suspicious of the Bolshevik intentions towards Germany, with Lenin and Trotsky still widely regarded as German agents. [36]

Zur Kennzeichnung der gegenwärtigen juristischen und politischen Debatte in Osteuropa lautet der beste Begriff ‚dekomunizacija‘ (Entkommunifizierung), da er in spezifischer Weise das erlittene Unrecht der früheren Opfer des Kommunismus benennt, wobei er gleichzeitig auf die immer noch präsenten kommunistischen Kader und ihre Mitläufer fokussiert. Verstehen läßt sich das Konzept der „lustracija“ bzw. Entkommunifizierung in Kroatien sehr leicht. Die rechtliche Umsetzung ist jedoch beinahe unlösbar. Warum ist das so?

Zur Kennzeichnung der gegenwärtigen juristischen und politischen Debatte in Osteuropa lautet der beste Begriff ‚dekomunizacija‘ (Entkommunifizierung), da er in spezifischer Weise das erlittene Unrecht der früheren Opfer des Kommunismus benennt, wobei er gleichzeitig auf die immer noch präsenten kommunistischen Kader und ihre Mitläufer fokussiert. Verstehen läßt sich das Konzept der „lustracija“ bzw. Entkommunifizierung in Kroatien sehr leicht. Die rechtliche Umsetzung ist jedoch beinahe unlösbar. Warum ist das so? Während des Kalten Krieges waren die Amerikaner intelligent genug, das Wannseeinstitut des SD anzuzapfen, ein auf höchster Ebene angesiedeltes Spionagebüro, das mit der SS verbunden war. Das Institut wurde von dem jungen Rechtsanwalt Major General Walter Schellenberg (1910-1952) geführt. Während des Zweiten Weltkrieges nutzte Schellenberg die Fähigkeiten vieler hochqualifizierter europäischer Akademiker, deren Aufgabe es war, die kommunistische Mentalität zu analysieren. In späterer Zeit, nach dem Kriege, waren viele sich mit Sowjetologie und Kremlforschung befassende US-basierte Denkfabriken weitgehend nach dem Muster der nationalsozialistischen, deutschen Einrichtung Wannseeinstitut SD strukturiert.

Während des Kalten Krieges waren die Amerikaner intelligent genug, das Wannseeinstitut des SD anzuzapfen, ein auf höchster Ebene angesiedeltes Spionagebüro, das mit der SS verbunden war. Das Institut wurde von dem jungen Rechtsanwalt Major General Walter Schellenberg (1910-1952) geführt. Während des Zweiten Weltkrieges nutzte Schellenberg die Fähigkeiten vieler hochqualifizierter europäischer Akademiker, deren Aufgabe es war, die kommunistische Mentalität zu analysieren. In späterer Zeit, nach dem Kriege, waren viele sich mit Sowjetologie und Kremlforschung befassende US-basierte Denkfabriken weitgehend nach dem Muster der nationalsozialistischen, deutschen Einrichtung Wannseeinstitut SD strukturiert. Heutzutage besteht trotz der scharfen antikommunistischen Rhetorik, die nirgendwo im Westen ihresgleichen hat, in Zagreb ein großer Teil der philosophischen Fakultät und auch der Politikwissenschaften (den Hauptzentren der öffentlichen Meinung) aus Männern und Frauen, deren Eltern eingefleischte Kommunisten waren. Auf welche Weise sollte dort aufgeräumt werden? Es ist recht leicht sie kenntlich zu machen, aber unmöglich hier eine ‚lustracija’ durchzuführen.

Heutzutage besteht trotz der scharfen antikommunistischen Rhetorik, die nirgendwo im Westen ihresgleichen hat, in Zagreb ein großer Teil der philosophischen Fakultät und auch der Politikwissenschaften (den Hauptzentren der öffentlichen Meinung) aus Männern und Frauen, deren Eltern eingefleischte Kommunisten waren. Auf welche Weise sollte dort aufgeräumt werden? Es ist recht leicht sie kenntlich zu machen, aber unmöglich hier eine ‚lustracija’ durchzuführen.