Carl Schmitt, the Inquisition, and Totalitarianism

Arthur VERSLUIS

Ex: http://www.esoteric.msu.edu/

The work of Carl Schmitt, on its face, presents us with enigmas; it is esoteric, arcane, words that recur both in scholarship about Schmitt and in his own writings. Jan-Wenner Müller observes that Schmitt “employed what has been called a kind of philosophical ‘double talk,’ shifting the meaning of concepts central to his theory and scattering allusions and false leads throughout his work.”[1] And Müller goes on to remark about Heinrich Meier’s work on Schmitt that ultimately Meier too “lapsed into the kind of double talk, allusiveness, and high-minded esoteric tone so typical of Strauss and, to a lesser extent, Schmitt.”[2] Indeed, Schmitt himself writes, in The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes that “like all great thinkers of his times, Hobbes had a taste for esoteric cover-ups. He said about himself that now and then he made ‘overtures,’ but that he revealed his thoughts only in part and that he acted as people do who open a window only for a moment and closely it quickly for fear of a storm.”[3] This passage could certainly be applied to Schmitt himself, whose work both makes direct reference to Western esoteric traditions, and itself has esoteric dimensions. These esoteric allusions and dimensions of Schmitt’s thought are, in fact, vitally important to understanding his work, but the question remains: what place do they have in it?

Carl Schmitt and Early Modern Western Esotericism

Much has been made of the exoteric-esoteric distinction in the thought of Leo Strauss. Some authors suggested that a Straussian esotericism guided the neonconservative cabal within the Bush II administration, after all a secretive group that disdained public opinion and that was convinced of its own invincible rectitude even in the face of facts.[4] It is true that Strauss himself distinguished between an esoteric and an exoteric political philosophy. In perhaps his most open statement, Strauss writes, coyly, of how “Farabi’s Plato eventually replaces the philosopher-king who rules openly in the virtuous city, by the secret kingship of the philosopher who, being a ‘perfect man,’ precisely because he is an ‘investigator,’ lives privately as a member of an imperfect society which he tries to humanize within the limits of the possible.”[5] Strauss’s “secret kingship of the philosopher” is, by its nature, esoteric; as in Schmitt’s, there is in Strauss’s work a sense of the implicit superiority of the esoteric political philosopher.

But in fact those who are searching for esotericism have much more to find in the work of Schmitt, not least because Schmitt’s references to classical Western esotericism are quite explicit. Schmitt refers directly to Kabbalism and to Rosicrucianism, to Freemasonry, and, most importantly for our purposes, to Gnosticism. It is quite important, if one is to better understand Schmitt, to investigate the meanings of these explicitly esoteric references in his work. While there are allusions to such classical Western esoteric currents as Jewish Kabbalah, Rosicrucianism, and Freemasonry scattered throughout Schmitt’s writings, those references are concentrated in Schmitt’s 1938 The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes. There are a number of reasons why Western esoteric currents should form a locus in this particular work, among them the fact that many of these traditions (notably, Rosicrucianism, Freemasonry, and Christian theosophy) emerged precisely in the early modern period of Hobbes himself and so correctly, as Schmitt recognized, represent historical context as well as contribute to Schmitt’s larger argument.

But what is Schmitt’s larger argument regarding these esoteric currents? There is little to indicate, at first glance, that Schmitt is derogating these esoteric currents—even the references to the Kabbalistic interpretation of leviathan, which come on the wake of Schmitt’s notorious 1936 conference on Judaism and jurisprudence, are not immediately recognizable as anti-semitic. Schmitt’s own overview of his argument is instructive. He summarizes the first chapter as covering the “Christian-theological and Jewish-cabbalistic interpretations” of the symbol of leviathan, and “the possibilities of a restoration of the symbol by Hobbes.”[6] A restoration indicates a prior fall: this is our first clue. Schmitt’s treatise on Hobbesian state theory is also an occasion for Schmitt’s diagnosis of modernity as socio-political decline, and in this decline, (in Schmitt’s view), esoteric currents played a part. Hence he references the seminal twentieth-century French esoterist René Guénon’s La Crise du monde moderne (1927), and specifically Guénon’s observation that the collapse of medieval civilization into early modernity by the seventeenth century could not have happened without hidden forces operating in the background.[7]

Both Schmitt and Guénon came from a Catholic background and perspective—and Guénon’s broader thesis was that the advent of early modernity represented one stage in a much larger tableau of decline in which modernity (representing the kali yuga or final age) would conclude in the appearance of the Antichrist and the end of the world. In this Guénonian tableau of decline, the emergence of individualistic Protestantism represented an important step downward from the earlier corporate unity of Catholicism, and a similar perspective inheres in Schmitt’s work, no doubt why he alludes to Guénon in the first place. Hence, in the important Chapter V of Leviathan, Schmitt refers to the “separation of inner from outer and public from private” that emerged during the early modern period, and in particular to “secret societies and secret orders, Rosicrucians, freemasons, illuminates, mystics and pietists, all kinds of sectarians, the many ‘silent ones in the land,’ and above all, the restless spirit of the Jew who knew how to exploit the situation best until the relation of public and private, deportment and disposition was turned upside down.”[8]

At this point, we can see Schmitt’s perspective is implicitly critical of the subjectification and inward or contemplative turn characteristic of those who travel “the secret road” “that leads inward.” He opposes the split between private spiritual life and public life, which Schmitt associates with Judaism as well as with Protestantism and the profusion of esoteric groups during this period—and by implication, affirms a unified, corporate inner and outer life that is characteristic of Catholicism. Schmitt remarks that “as differently constituted as were the Masonic lodges, conventicles, synagogues, and literary circles, as far as their political attitudes were concerned, they all displayed by the eighteenth century their enmity toward the leviathan elevated to a symbol of state.”[9] He sees Protestantism and the variety of esoteric groups or currents during the early modern period as symptomatic—like Guénon, he sees the emergence of modernity as a narrative of cultural disintegration.

Like Hobbes himself, Schmitt is pessimistic about the human condition. Still, in Schmitt’s view, Hobbes was not proposing that human beings flee from the state of nature into a monstrous state leviathan, but rather was arguing for total state power only insofar as it guaranteed protection and security. Hence, Schmitt writes, one’s obedience to the state is payment for protection, and when protection ceases, so too does the obligation to obey.[10] The leviathan serves to diagnose the artificial, gigantic mechanism of the modern state, and to symbolize that state as an intermediate stage that can restrain or postpone the larger decline that modernity represents. In Leviathan, Schmitt isn’t extolling the leviathan state or totalism, but rather coyly stops short—even though it is clear that he seeks a political alternative to the split between inner and outer life represented by the inward turn of esoteric groups and individuals, and by the subjectification represented by Romanticism during the early modern period. Schmitt belongs to the world of jurisprudence, to the realm of weighing and deciding, and one can see this in his treatment of esoteric groups, in which he acknowledges their differences—but he clearly has ‘placed’ them in his larger narrative as indicative of the fragmentation represented by modernity.

It becomes clearer, then, how Schmitt could have seen in National Socialism a secular alternative to modernity. Fascism represented for him, at least potentially, the re-unification of inner and outer life, a kind of modern re-unification of the mythic and spiritual with the outer public life. It at first seemed to conform to the Hobbesian notion that in exchange for obedience, one receives protection from the state; it represented a new form of corporatism as an alternative to the socio-political disintegration represented by parliamentary democracy in the Weimar era; and it even offered an apparent unity of esoteric and exoteric through its use of symbolism and mythology in the service of the state. But to the extent that he allied with the Nazis, Schmitt was consciously siding with the Inquisitors, and with totalistic state power. In retrospect and by comparison, perhaps the “secret road” inward as represented by eighteenth-century esotericism was not quite so bad as all that. Yet to understand more completely Schmitt in relation to the esoteric, we must turn to a subject he treats somewhat more explicitly: Gnosticism.

Carl Schmitt and Gnosticism

Schmitt writes that oppositions between friend and enemy are “of a spiritual sort, as is all man’s existence.”[11] In Politische Theologie II, he writes that Tertullian is the prototype of the theological possibilities of specific judicial thinking, and refers to him as the “jurist Tertullian.”[12] Heinrich Meier discusses Schmitt’s indebtedness to Tertullian and in fact remarks that “Tertullian’s guiding principle We are obliged to something not because it is good but because God commands it accompanies Schmitt through all the turns and vicissitudes of his long life.”[13] What is it about Tertullian that Schmitt found so fascinating that he returned to his work again and again? Divine authority as presented by Tertullian divides men: obedience to divine authority divides the orthodox from the heretics, the “friends of God” from the “enemies of God,” and the political theologian from the secular philosopher. Here we are reminded of perhaps Tertullian’s most famous outcry: “What then does Athens have to do with Jerusalem? What does the Academy have to do with the Church? What do the heretics have to do with Christians?”[14] Tertullian was, of course, a fierce enemy of Gnosticism, and his works, especially De praescriptione haereticorum, belong to the genre of heresiophobic literature.

Now with Tertullian’s antignosticism in mind, we should turn to the afterword of Schmitt’s Politische Theologie II, in which “gnostische Dualismus” figures prominently. There, Schmitt remarks that Gnostic dualism places a God of Love, strange to this world, in opposition to the lord and creator of this evil world, the two conflicting in a kind of “cold war.”[15] This he compares to the Latin motto noted by Goethe in Dichtung und Wahrheit, “nemo contra deum nisi deus ipse”—only a god can oppose a god.[16] With these references, Schmitt is alluding to the Gnostic dualism attributed to the Gnostic Marcion, who reputedly posited two Gods, one a true hidden God, the other an ignorant creator God.

What is important here, for our purposes, is the underlying theme of heresy and orthodoxy. As is well-known, for Schmitt, especially from Der Begriff des Politischen onward, the political world is defined in terms of the well-known Schmittean distinction between friend and foe. But not so often remarked is that this friend-foe distinction can be traced directly back to the anti-heresiology of Tertullian. Tertullian devoted a considerable number of pages to the refutation of Marcion in five books, and in particular attacked what he perceived as Marcionitic docetism. In “Against the Valentinians,” Tertullian attacked “certain heretics who denied the reality of Christ’s flesh,” first among these heretics being, again, Marcion.[17] For Tertullian, historicity is paramount: the docetic view that Christ did not come in the flesh but belongs to another world—this is unbearable to him. Tertullian devotes hundreds of pages to detailing and attacking the works of those he designates heretical, and (perhaps ironically, given Tertullian’s venomous diatribes) compares them to scorpions full of venom.

So virulent is Tertullian in his hatred of those he perceives as heretics that he goes so far as to imagine that “There will need to be carried on in heaven persecution [of Christians] even, which is the occasion of confession or denial.”[18] Here we begin to see the dynamic that impels Tertullian’s hatred of those he designates as heretical. On the one hand, Tertullian belongs in the context of Roman persecution of Christians as a whole—but on the other hand, he in turn carries on an intellectual persecution of heretics whom he sees as scorpions, that is, as vermin.[19] Thus we see Tertullian’s perception of himself as defender of the historicist orthodox, the strength of whose identity comes on the one hand, from affirmation of faith in the historical Christ against the Romans, on the other hand, from rejection of the Gnostics who seek to transcend history and who affirm, for example, a docetic Christ. Tertullian’s very identity exists by definition through negation—he requires the persecution of “heretics.” Tertullian is the veritable incarnation of a friend/enemy dynamic, and he exists and defines himself entirely through such a dynamic. We can even go further, and suggest that the background of persecution by the Romans in turn inevitably impels the persecuted historicist Christians to themselves become persecutors of those whom they deem heretics—a dynamic that continues throughout the subsequent history of Christianity (from the medieval condemnation of Eckhart right through the various forms of early modern and modern anti-mysticism within Protestant and Catholic Christianity alike).[20] Tertullian, for all his fulminations against what he imagines as Gnostic dualism, is in fact himself the ultimate dualist [or duelist]. He cannot exist without historical enemies, without persecutors and without those whom he can persecute in his turn.

Thus we begin to see the reasons for Schmitt’s endorsement of Tertullian as the paradigmatic jurist theologian and political theologian. For Tertullian, Christ’s historicity is paramount—exactly as is the case with Schmitt himself. In Nomos of the Earth, Schmitt proposes the historical importance within Christianity of the concept of the katechon, or “restrainer” that makes possible Christian empires whose center was Rome, and that “meant the historical power to restrain the appearance of the Antichrist and the end of the present eon.”[21] The concept of the katechon is derived from an obscure Pauline verse: II Thessalonians 2.6-7, “And you know what is restraining him now so that he may be revealed in his time. For the mystery of lawlessness is already at work; only he who now restrains it will do so until he is out of the way.” This passage is in the larger context of a Pauline warning against the “activity of Satan” among those who are “sent” a “strong delusion” by God himself [!] “so that all may be condemned who did not believe the truth (II.2.11).” The katechon represents, for Schmitt, an “historical concept” of “potent historical power” that preserves the “tremendous historical monolith” of a Christian empire because it “holds back” nothing less than the eschatological end of history.[22] The Pauline context in Thessalonians can be read to support institutional Christianity as a prosecutorial power. In any case, the katechon makes intellectually possible (in Schmitt’s view) the emergence of the Christian empire oriented toward Rome and itself now a juridical, prosecutorial or persecutorial imperial power within history.

Now I am not arguing that Schmitt’s work—and in particular his emphasis on the role of antagonism and hostility as defining politics, nor his emphasis on historicity—derives only from Tertullian. Rather, I hold that Schmitt refers to Tertullian because he finds in him a kindred spirit, and what is more, that there really is a continuity between Schmitt’s thought and the anti-heretical writings of Tertullian. Both figures require enemies. Schmitt goes so far as to write, in The Concept of the Political, that without the friend-enemy distinction “political life would vanish altogether.”[23] And in the afterword to Political Theology II, Schmitt—in the very passages in which he refers to Gnosticism and in particular to dualism—ridicules modern “detheologization” [Die Enttheologisierung] and “depoliticization” [Die Entpolitisierung] characteristic of a liberal modernity based upon production, consumption, and technology. What Schmitt despises about depoliticizing or detheologizing is the elimination of conflict and the loss thereby of the agonistic dimension of life without which, just as Tertullian wrote, the juridical trial and judging of humanity cannot take place. Tertullian so insists upon the primacy of persecution/prosecution that he projects it even into heaven itself. Schmitt restrains himself to the worldly stage, but he too insists upon conflict as the basis of the political and of history; and both are at heart dualists.

Why, after all, was Schmitt so insistent upon what he called “political theology”? In the very term, there is a uneasy conjunction of the worldly sphere of politics with what usually would be construed as the otherworldly sphere of theology. But Tertullian represents the forced convergence of these two spheres—in some central respects, Tertullian symbolizes the point at which Christianity shifted from the persecuted by Rome to the persecutor from Rome, the shift from Christ’s saying that His Kingdom is not of this world, to the assertion of Christendom as a political-theological entity and of the possibility of Christian empire—that is, of the compression together and perhaps even the merger of politics and theology. This forced convergence of politics and theology could not take place without the absolute insistence upon an historical Christ and on the paramount importance of the horizontal, that is, of history itself (as opposed to and indeed, founded on the explicit rejection of the transcendence of history or of the vertical dimensions represented by gnosis).

The work of Schmitt belongs to the horizontal realm of dualistic antagonism that requires the antinomies of friends and enemies and perpetual combat. Schmitt is a political and later geopolitical theorist whose political theology represents, not an opening into the transcendence of antagonism, but rather an insistence upon antagonism and combat as the foundation of politics that reflects Tertullian’s emphasis on antagonism toward heretics as the foundation of theology. When Schmitt writes, in The Concept of the Political, that “a theologian ceases to be a theologian when he . . . no longer distinguishes between the chosen and the nonchosen,” we begin to see how deeply engrained is his fundamental dualism.[24] This dualism is bound up with Schmitt’s insistence upon “the fundamental theological dogma of the evilness of the world and man” and his adamant rejection of those who deny original sin, i.e., “numerous sects, heretics, romantics, and anarchists.”[25] Thus “the high points of politics are simultaneously the moments in which the enemy is, in concrete clarity, recognized as the enemy.”[26] The enemy, here, just as in Tertullian’s work, is those deemed to be heretical.

Here we should recognize a certain irony. Tertullian, we will recall, railed against the Gnostics because they supposedly were dualists and because some of them reputedly held that humanity was deluded and that the world was evil.[27] Yet much of mainstream Christianity, like Tertullian himself, itself came to espouse a fierce dualism and an insistence on the evil nature of humanity and of the world. Even when it is clear, as in the case of Valentinus, that his thought includes the transcendence of dualism, Tertullian cannot bring himself to recognize this transcendence because his mind works on the level of the juridical only—he is compelled to attack; indeed, his entire worldview is constructed around those whom he rejects, ridicules, refuses to recognize as in any way legitimate—around those whom he sees as his enemies. And this fierce dualism, this need for that which is construed as heretical, as the enemy, is exactly what Schmitt’s work also reflects.

As perhaps Tertullian once did, Schmitt too came up against the command of Christ to “love your enemies” (Matt. 5.44; Luke 6.27). His interpretation of it is befitting a wily attorney—he takes it only on a personal level. “No mention is made of the political enemy,” Schmitt writes. “Never in the thousand-year struggle between Christians and Moslems did it occur to a Christian to surrender rather than to defend Europe,” he continues, and the commandment of Christ in his view “certainly does not mean that one should love and support the enemies of one’s own people.”[28] Thus, Christ can be interpreted as accepting political antagonism and even war—while forgiving one’s personal enemies along the way. Schmitt conveniently overlooks the fact that nowhere in the New Testament can Christ be construed as endorsing, say, political war against Rome—His Kingdom is not of this world. Is it really so easy to dismiss the power of the injunction to love one’s enemies?

There is more. For Schmitt’s distinction between the personal and the political here makes possible what his concept of the katechon also does: Christian empire. Here we see the exact point at which the Christian message can be seen to shift from the world-transmuting one of forgiving one’s enemies to the worldly one that leads inexorably toward the very imperial authority and power against which Christ himself stood as an alternative exemplar. “My Kingdom is not of this world,” Christ said. But somehow a shift took place, and suddenly Christ was being made to say that his kingdom is of this world, that rather than forgiving one’s enemies, one should implacably war against them. Thus we have the emergence of Christian empire. But the collapse of feudalism and of the medieval polis, and the emergence of modernity ultimately meant the de-politicization of the world—the absence of enemies, of heretics, of those against whom others can define themselves—none other than the cultural vacuum represented by technological-consumerist modern society.

Conclusions

And so we again reach the argument that I began to suggest in “Voegelin’s Antignosticism and the Origins of Totalitarianism,” but from a very different angle. There, I argued that rather than attempting (like Voegelin and his acolytes) to blame the victims—the Gnostics and ‘heretics’—for the advent of modernity and for totalitarianism, it might be more reasonable to take a closer look at the phenomenon of the Inquisition and of historicist Christianity (particularly millennialist Christianity) for the origins of modern secular chiliasm. After all, it wasn’t the heretics or the Gnostics who burned people at the stake, or created institutional torture chambers, or who slaughtered the Albigensians. Rather, it was the institutional church that did this. Our analysis of Schmitt’s work has brought us, unexpectedly, back to the same general terrain.

It is worth remarking, however unpleasant it might be to admit it, that as Mao or Pol Pot did when their policies meant the deaths of millions, so too the Church itself did when it burned at the stake the great mystic Marguerite Porete, or the brilliant author Giordano Bruno and many others for heresy—all of these institutional murderers believed at least in part that they killed people for their own good, or at least, for the better good, and in order to realize some better state upon earth in the near future. How is it that the medieval Church was so unwilling to allow the Albigensians their freedom and their own traditions? Why was it so impossible to regard them as Christian brethren and not as enemies to be slaughtered? By slaughtering those deemed heretics, one hastens the historical millennium of Christ’s kingdom upon earth, or so the logic goes. Secular chiliasm in the technological modern world like that analyzed by Pellicani is only a more extensive and brutal form of the same phenomenon, whose origins are to be found in historicist Christianity, not among those victims of it that were deemed heretical.[29]

Schmitt’s work belongs to the juridical tradition of Tertullian and he inherits Tertullian’s need for enemies, for heretics by which one can define oneself. Thus it was not too difficult for Schmitt to organize the 1936 conference to weigh the “problem” of “the Jews”—he was predisposed toward the division of “us” and “them” by the triumphant Western historicist Christian tradition that peremptorily and with the persistence of two thousand years, rejected “heretics” who espoused gnosis and, all too frequently, rejected even the possibility of transcending dualism. Indeed, Schmitt’s work allows us to see more clearly the historical current that was operative in National Socialism as well as in Mussolini’s Fascist party—and that brought Schmitt to open his 1936 conference remarks with the words of Hitler: “In that I defend myself against the Jews, I struggle to do the work of the Lord.”[30] The murder of heretics has a theological origin; the murder of secular opponents has a political origin—but often the two are not so far apart, and so one could even speak of political theology in which to be the enemy is to be de facto heretical.

Thus, after the “Night of the Long Knives” and after Goebbels and Himmler carried out the murder of various dissidents, Schmitt published an article defending the right of the Third Reich and its leader to administer peremptory justice—and, in an interview published in the party newspaper Der Angriff, defending none other than the Inquisition as a model of jurisprudence.[31] Schmitt argued there that when Pope Innocent III created the juridical basis for the Inquisition, the Church inaugurated perhaps the “most humane institution conceivable” because it required a confession. Of course, he goes on, the subsequent advent of confessions extracted by torture was unfortunate, but in terms of legal history, he thought the Inquisition a fine model of humane justice. He managed to overlook the fact that the “crimes,” both in the case of the Inquisition and in the case of National Socialism in mid-1930s Germany, were primarily “crimes” of dissidence.

Here we begin to consider the larger question of ideocracy as characteristic of modernity. Ideocracy has nothing to do with Gnosticism or gnosis—but it might well have something to do with those who require enemies in order to define themselves, and with those who are willing to torture and slaughter in the name of some forthcoming imagined religious or secular millennium. It is rigid ideocracy we see at work in the unreadable pronouncements of Communist China defending their occupation of Tibet and the insanity of the Cultural Revolution; it is rigid ideocracy at work in the pronouncements of Stalinist Russia, behind which millions upon millions lie dead. Secular millennialism requires a rigid historicism—faith in history is necessary, a belief that one can remake this world and human society into a new historical model, even if the price is murder and torture. Schmitt was a subtle thinker and very learned, no question of that. His work offers us insights into the nature of modernity, into geopolitics, and into politics as combat. But his work also, unexpectedly, throws light on the intellectual origins of modern ideocracies in early and medieval historicist, anti-heresiological Christianity.

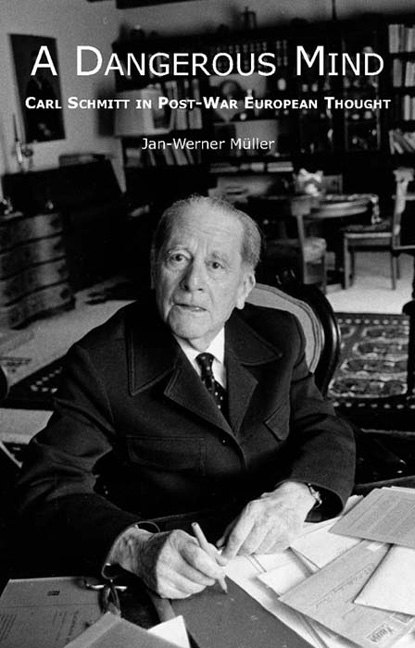

[1] See Jan-Werner Müller, A Dangerous Mind: Carl Schmitt in Post-War European Thought, (New Haven: Yale UP, 2003), p. 7

[3] See Carl Schmitt, G. Schwab, trs., The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes, (Westport: Greenwood, 1996), p. 26.

[4] See Hugh Urban, “Religion and Secrecy in the Bush Administration: The Gentleman, the Prince, and the Simulacrum,” in Esoterica VII(2005): 1-38.

[5] See Leo Strauss, Persecution and the Art of Writing, (Chicago: U. of Chicago P., 1952), p. 17; Leo Strauss, “Farabi’s Plato,” Louis Ginzberg Jubilee Volume, New York: American Academy for Jewish Research, 1945), pp. 357-393, p. 384.

[6] Schmitt, Leviathan, op. cit., p. 3.

[11] See Heinrich Meier, Carl Schmitt and Leo Strauss: The Hidden Dialogue, (Chicago: U of Chicago P, 1995), p. 59, citing The Concept of the Political (1933 ed.) III.9.

[12] See Schmitt, Politische Theologie II, (Berlin: Duncker und Humblot, 1970), p. 103, to wit: “Für eine Besinnung auf die theologischen Möglichkeiten spezifisch justischen Denkens ist Tertullian der Prototyp.”

[13] Heinrich Meier, The Lesson of Carl Schmitt, (Chicago: U of Chicago P, 1998), p. 92.

[14] See Meier, op. cit., p. 94, citing Tertullian, De praescriptione haereticorum, VII. 9-13: “Quid ergo Athenis et Hierosolymis? Quid academiae et ecclesiae? Quid haereticis et Christianis?”

[15] Schmitt, PTII, op. cit., p. 120: “Der gnostische Dualismus setzt einen Gott der Liebe, einen welt-fremden Gott, als den Erlöser-Gott gegen den gerechten Gott, den Herrn und Schöpfer dieser bösen Welt. . . [einer Art gefährlichen Kalten Krieges]”.

[17] See A. Roberts and J. Donaldson, eds., Ante-Nicene Fathers, (Edinburgh: T & T Clark, 1989), III.521.

[19] See Tertullian’s treatise “Scorpiace,” op. cit., III.633-648.

[20] Here we might remark that Western forms of Christianity are strikingly different in this respect from those in the Eastern Church, where mysticism remained (however uneasily at times) incorporated into orthodoxy itself and not imagined as inherently inimical to orthodoxy.

[21] See Carl Schmitt, The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum Europaeum, G.L. Ulmen, trs., (New York: Telos, 2003), pp. 59-60.

[23] Carl Schmitt, G. Schwab, trs., The Concept of the Political, (New Brunswick: Rutgers, 1976), p. 51.

[27] I write “supposedly” dualist and “reputedly” held the world to be evil because these accusations, repeated by Tertullian and several other ante-Nicene Fathers, are hardly borne out as characteristics of all the works we see in the Nag Hammadi library, the collection of actual Gnostic writings discovered in 1945.

[29] See Luciano Pellicani, Revolutionary Apocalypse: Ideological Roots of Terrorism, (Westport: Praeger, 2003), pp. xi. I wholeheartedly agree with Pellicani’s basic thesis that “The expansion on a planetary scale of a new form of chiliasm that substituted transcendence with absolute immanence and paradise with a classless and stateless society is the most extraordinary and shattering historical-cultural phenomenon of the secular age.” But this “new form of chiliasm” has nothing whatever to do with Gnosticism as an actual historical phenomenon. One cannot find a single instance in late antiquity among the Gnostics themselves for such a phenomenon—but if one were to refer instead to “the destructive calling of modern pseudo-gnostic revolution” that seeks to “purify the existing through a policy of mass terror and annihilation,” Pellicani’s thesis would no longer be quite as subject to the criticism of an anachronistic misuse of terms. Later in the book, Pellicani discusses the cases of the Pol Pot regime and of Communist China—both of which illustrate his larger thesis well. But neither of these have anything whatever to do with the phenomenon of Gnosticism in any historically meaningful sense. Even Voegelin himself expressed doubts about attempting to apply “Gnosticism” to the case of Communist Russia—let alone to Cambodia! Such cases could be construed to illustrate a uniquely modern pseudo-gnosticism—though one could with more accuracy dispense entirely with the dubious references to “Gnosticism” and simply refer to secular millennialism.

[30] See Carl Schmitt, “Das Judentum in der deutschen Rechtswissenschaft,” in “Die deutsche Rechtswissenschaft im Kampf gegen den jüdischen Geist,” in Deutsche Juristen-Zeitung, 41(15 Oct. 1936)20:1193-1199, cited in Gopal Balakrishnan, The Enemy: An Intellectual Portrait of Carl Schmitt, (London: Verso, 2000), p. 206.

[31] See “Können wir uns vor Justizirrtum schützen?” Der Angriff, 1 Sept. 1936, cited in Andreas Koenen, Der Fall Carl Schmitt, (Darmstadt: Wissenschaftliche, 1995), p. 703; see also Balakrishnan, op. cit., pp. 202-203.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Die Erregungskurven politischer Debatten zeigen immer extremere Ausschläge nach oben. Jedem Politiker ist heute klar, daß mit Gefühl geherrscht werden muß und nicht vorrangig mit dem Verstand. Dies beweisen insbesondere der Umgang mit Thilo Sarrazin, die anhaltende Diskussion um Stuttgart 21, die Causa Guttenberg sowie die Kehrtwende der schwarz-gelben Koalition in der Atomkraftfrage nach der Naturkatastrophe in Japan. Der Nutznießer der Empörungsrepublik sind bisher die Grünen, doch Journalisten und Wissenschaftler befürchten, daß auch eines Tages Rechtspopulisten von den Stimmungsschwankungen profitieren könnten. Weit entfernt vom Parteiengezänk entsteht jedoch in den letzten Jahren die politische Freund-Feind-Konstellation an einer ganz anderen Konfliktstelle: Immer stärker rebellieren die Bürger gegen „die da oben“. Das muß Konsequenzen haben.

Die Erregungskurven politischer Debatten zeigen immer extremere Ausschläge nach oben. Jedem Politiker ist heute klar, daß mit Gefühl geherrscht werden muß und nicht vorrangig mit dem Verstand. Dies beweisen insbesondere der Umgang mit Thilo Sarrazin, die anhaltende Diskussion um Stuttgart 21, die Causa Guttenberg sowie die Kehrtwende der schwarz-gelben Koalition in der Atomkraftfrage nach der Naturkatastrophe in Japan. Der Nutznießer der Empörungsrepublik sind bisher die Grünen, doch Journalisten und Wissenschaftler befürchten, daß auch eines Tages Rechtspopulisten von den Stimmungsschwankungen profitieren könnten. Weit entfernt vom Parteiengezänk entsteht jedoch in den letzten Jahren die politische Freund-Feind-Konstellation an einer ganz anderen Konfliktstelle: Immer stärker rebellieren die Bürger gegen „die da oben“. Das muß Konsequenzen haben.

Gestern ist – wie ich eben erfahren habe – Gerd-Klaus Kaltenbrunner verstorben. Daß ich zuletzt einen seiner Essays in der reihe kaplaken

Gestern ist – wie ich eben erfahren habe – Gerd-Klaus Kaltenbrunner verstorben. Daß ich zuletzt einen seiner Essays in der reihe kaplaken  Kaltenbrunners Einleitungen wurden dabei lagerübergreifend als scharfsinnig und bedenkenswert gelobt. Die schönen, oft mehrdeutigen Titel der einzelnen Bände prägten sich ein: Die Zukunft der Vergangenheit (1975), Tragik der Abtrünnigen (1980), Unser Epigonen-Schicksal (1980). Bereits der erste Titel Plädoyer für die Vernunft: Signale einer Tendenzwende (1974) wurde als »Tendenzwende« zu einem Schlagwort unter Konservativen und Rechten. Parallel zu den aktuellen Analysen kümmerte sich Kaltenbrunner weiterhin um die Quellen des Konservatismus. Sein dreibändiges Werk Europa. Seine geistigen Quellen in Portraits aus zwei Jahrtausenden (1981–1985) und die Fortsetzung Vom Geist Europas (1987–1992) sind hier zu nennen. Mit dem Begriff Konservatismus war auch Kaltenbrunner nicht glücklich: Mit der Weltbewahrung allein wäre es nicht getan und geborene Konservative gebe es im Zeitalter des Fortschritts nicht mehr. Kaltenbrunner bemühte sich deshalb um eine konservative Theorie. Nach dem 75. Band wurde die Initiative-Reihe eingestellt. Kaltenbrunner beschäftigt sich seither mit Biographien zur Geschichte des frühen Christentums. Seine letzten Veröffentlichungen tragen esoterischen Charakter: Johannes ist sein Name (1993) Dionysius vom Areopag (1996). Kaltenbrunner lebt zurückgezogen im Schwarzwald und publiziert nicht mehr.

Kaltenbrunners Einleitungen wurden dabei lagerübergreifend als scharfsinnig und bedenkenswert gelobt. Die schönen, oft mehrdeutigen Titel der einzelnen Bände prägten sich ein: Die Zukunft der Vergangenheit (1975), Tragik der Abtrünnigen (1980), Unser Epigonen-Schicksal (1980). Bereits der erste Titel Plädoyer für die Vernunft: Signale einer Tendenzwende (1974) wurde als »Tendenzwende« zu einem Schlagwort unter Konservativen und Rechten. Parallel zu den aktuellen Analysen kümmerte sich Kaltenbrunner weiterhin um die Quellen des Konservatismus. Sein dreibändiges Werk Europa. Seine geistigen Quellen in Portraits aus zwei Jahrtausenden (1981–1985) und die Fortsetzung Vom Geist Europas (1987–1992) sind hier zu nennen. Mit dem Begriff Konservatismus war auch Kaltenbrunner nicht glücklich: Mit der Weltbewahrung allein wäre es nicht getan und geborene Konservative gebe es im Zeitalter des Fortschritts nicht mehr. Kaltenbrunner bemühte sich deshalb um eine konservative Theorie. Nach dem 75. Band wurde die Initiative-Reihe eingestellt. Kaltenbrunner beschäftigt sich seither mit Biographien zur Geschichte des frühen Christentums. Seine letzten Veröffentlichungen tragen esoterischen Charakter: Johannes ist sein Name (1993) Dionysius vom Areopag (1996). Kaltenbrunner lebt zurückgezogen im Schwarzwald und publiziert nicht mehr.

Il y a 170 ans, W. H. Riehl naissait, le 6 mai 1823, à Bieberich dans le pays de Hesse, aux environs de Giessen. Je m’étonne que son nom ne soit plus cité dans les publications conservatrices ou dextristes. Récemment, la très bonne revue allemande “Criticon” a consacré un article à Riehl. En 1976 était paru, dans une collection de livres publiés par l’éditeur Ullstein, le texte “Die bürgerliche Gesellschaft”, un des plus importants écrits socio-politiques de notre auteur, paru pour la première fois en 1851.

Il y a 170 ans, W. H. Riehl naissait, le 6 mai 1823, à Bieberich dans le pays de Hesse, aux environs de Giessen. Je m’étonne que son nom ne soit plus cité dans les publications conservatrices ou dextristes. Récemment, la très bonne revue allemande “Criticon” a consacré un article à Riehl. En 1976 était paru, dans une collection de livres publiés par l’éditeur Ullstein, le texte “Die bürgerliche Gesellschaft”, un des plus importants écrits socio-politiques de notre auteur, paru pour la première fois en 1851..jpg)

[1]

[1]

Einem Monarchisten jüdischen Glaubens, Hans-Joachim Schoeps (1909-1980), fühle ich mich schon längst schicksalsgemeinschaftlich zugetan. Als seine preußischen Vorfahren, der Hohenzollern-Hausmacht huldigend, im Ersten Weltkrieg zu Felde zogen, meldete sich zeitgleich mein öesterreichisch-jüdischer Onkel zum Kriegsdienst. Auch als Greis mit steigender Hinfälligkeit schlug sich Schoeps gegen Deutschhasser jeder Couleur und vor allem gegen die Verächter des preußischen Erbguts. Außerdem trat er mutig der Beschimpfung entgegen, dass er gegen die von den Alliierten installierte Demokratie als „jüdischer Nazi“ antrat.

Einem Monarchisten jüdischen Glaubens, Hans-Joachim Schoeps (1909-1980), fühle ich mich schon längst schicksalsgemeinschaftlich zugetan. Als seine preußischen Vorfahren, der Hohenzollern-Hausmacht huldigend, im Ersten Weltkrieg zu Felde zogen, meldete sich zeitgleich mein öesterreichisch-jüdischer Onkel zum Kriegsdienst. Auch als Greis mit steigender Hinfälligkeit schlug sich Schoeps gegen Deutschhasser jeder Couleur und vor allem gegen die Verächter des preußischen Erbguts. Außerdem trat er mutig der Beschimpfung entgegen, dass er gegen die von den Alliierten installierte Demokratie als „jüdischer Nazi“ antrat.