EUROPA-RUSSIA-EURASIA:

UNA GEOPOLITICA "ORIZZONTALE"

di Carlo Terracciano / Ex: http://eurasiaunita.splinder.com/

"L'idea eurasiatica rappresenta una fondamentale revisione della storia politica, ideologica, etnica e religiosa dell'umanità; essa offre un nuovo sistema di classificazione e categorie che sostituiranno gli schemi usuali. Così l'eurasiatismo in questo contesto può essere definito come un progetto dell'integrazione strategica, geopolitica ed economica del continente eurasiatico settentrionale, considerato come la culla della storia e la matrice delle nazioni europee".

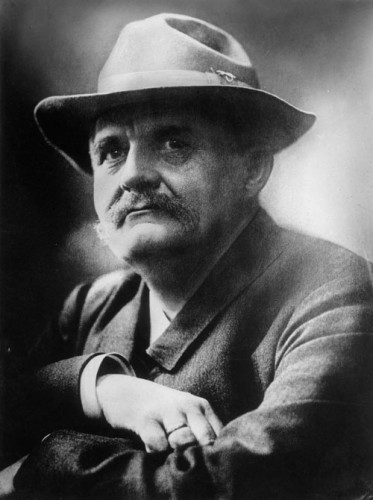

Aleksandr Dugin

Continenti e geopolitica

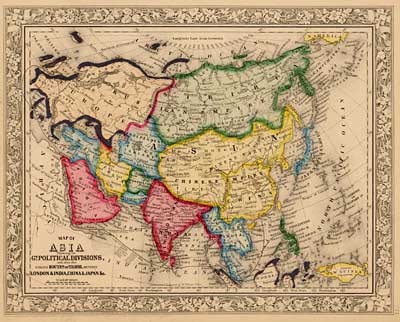

L'Eurasia è un continente "orizzontale", al contrario dell'America che è un continente "verticale". Cercheremo di approfondire poi questa perentoria affermazione analizzando la storia e soprattutto la geografia, in particolare eurasiatica. Terremo ben presente che in geopolitica la suddivisione dei continenti non corrisponde a quella accademica, ancor oggi insegnata nelle nostre scuole fin dalle elementari, e che, comunque, se un continente è "una massa di terre emerse e abitate, circondata da mari e/o oceani", è evidente che l'Europa, come continente a sé stante (assieme ad Asia, Africa, America e Australia), non risponde neanche ai requisiti della geografia scolastica. Ad est infatti essa è saldamente unita all'Asia propriamente detta. La linea verticale degli Urali, di modesta altezza e degradanti a sud, è stata posta ufficialmente come la demarcazione trai due continenti, prolungata fino al fiume Ural ed al Mar Caspio; ma non ha mai rappresentato un vero confine, un ostacolo riconosciuto rispetto all'immensa pianura che corre orizzontalmente dall'Atlantico al Pacifico. La nascita e l'espansione della Russia moderna verso est, fino ad occupare e popolare l'intera Siberia, non è altro che la naturale conseguenza militare e politica di un dato territoriale: la sostanziale unità geografica della parte settentrionale della massa eurasiatica, la grande pianura che corre dall'Atlantico al Pacifico, distinta a sud da deserti e catene montuose che segnano il vero confine con l'Asia profonda.

Nel suo libro Pekino tra Washington e Mosca (Volpe, Roma, 1972) Guido Giannettini affermava: "Riassumendo, dunque, il confine tra il mondo occidentale e quello orientale non sta negli Urali ma sugli Altai". Inseriva quindi anche la Russia con la Siberia in "occidente" e ne specificava di seguitole coordinate geografiche: "la penisola anatolica, i monti del Kurdistan, l'altopiano steppico del Khorassan, il Sinkiang, il Tchingai, la Mongolia, il Khingan, il Giappone". Semplificando possiamo dire che il vero confine orizzontale tra le due grandi aree geopolitiche della massa continentale genericamente eurasiatica è quello che separa l'Europa (con la penisola di Anatolia) più la Federazione Russa, con tutta la Siberia fino a Vladivostok, dal resto dell'Asia "gialla" (Cina, Corea Giappone); nonché dalle altre aree geopoliticamente omogenee (omogenee per ambiente, storia, cultura, religione ed economia) dell'Asia (Vicino Oriente arabo-islamico, mondo turanico, Islam indoeuropeo dal Kurdistan all'Indo, subcontinente indiano, Sudest asiatico peninsulare e insulare fino all'Indonesia). Più che di un confine di tipo moderno si potrebbe parlare, specie nell'Asia centrale, di un limes in senso romano, di una fascia confinaria più o meno ampia che separa popoli e tradizioni molto differenti. In termini politici, specie dopo la dissoluzione dell'URSS, potremmo comunque porre questo confine asiatico attorno al 50° parallelo, per poi proseguire con gli attuali confini di stato tra Federazione Russa a nord e Cina-Mongolia-Giappone.

Del resto, in questo XXI secolo dell'era volgare la nuova concezione eurasiatista delle aree geopolitiche e geoeconomiche omogenee supera le concezioni politiche veteronazionaliste otto-novecentesche, basate su confini ritagliati a linee rette con squadra e compasso. Al contrario si considerano "aree" che spesso si sovrappongono ed integrano, come una serie di anelli concatenati tra loro (tipo i cerchi colorati della bandiera olimpica): ad esempio, l'arca mediterranea è certamente un'unità geopolitica in un mare interno, quasi chiuso agli oceani, che, come dice il suo stesso nome, rappresenta la medianità, il baricentro, il ponte tra le terre prospicienti. Ciò non toglie che i paesi europei che si affacciano sul sistema marittimo Mediterraneo - Mar di Marinara - Mar Nero facciano certamente parte integrante dell'Europa, a sua volta prolungamento occidentale dell'Asia settentrionale, cioè dello spazio russo-siberiano.

Come si noterà, le varie unità omogenee della massa eurasiatica sono disposte tutte in senso orizzontale. La geografia del Mondo Antico, di tutta la massa che con un neologismo potremmo definire Eufrasia, penetrata da un sistema marittimo interno, va in questo senso: da ovest ad est (o viceversa), nel senso dei paralleli. È lo stesso senso di marcia seguito dai ReitervöIker, i "popoli cavalieri" che corsero l'intera Eurasia fin dai più remoti tempi preistorici, i tempi dei miti e delle saghe dell'origine. È lo stesso tragitto, da est a ovest, delle invasioni che dalle steppe dell'Asia centralesi rovesciarono sulla penisola occidentale europea in ondate successive: quelle che noi definiamo "invasioni barbariche", nel periodo della caduta dell' Impero Romano. Poi vennero Tamerlano e Gengiz-Khan; quindi i Turchi, dapprima in Anatolia e poi nei Balcani.

Siberia russa

"Precisamente del Sur de Siberia y de Mongolia provencan las oleadas de los llamados 'bárbaros' que, a través de las estepas que rodean el Caspio y el Mar Negro, llegaron a Europa y cambiaron tanto su faz durante los primeros siglos de nuestra Era" (Alexandr Dugin, Rusia. El misterio de Eurasia, Madrid, GL 88,1992, p. 127).

Precedentemente la grande epopea araba dell'Islam, conquistatala penisola arabica, si era espansa sia verso ovest - nel Sahara e in Spagna – sia verso est - nel Vicino Oriente e fino al centro dell'Asia. Con l'avvento dell'età moderna sarà proprio la Russia, liberatasi dal dominio dell'Orda d' Oro e riunificata attorno al Principato di Moscoviti, a percorrere la strada lineare da ovest ad est. "Jermak è il Pizarro della Russia, l'uomo che sottomise la Siberia e la donò allo zar Ivan il Terribile. E con lui la famiglia degli Stroganoff e in generale i Cosacchi" (Juri Semionov, La conquista della Siberia, Sonzogno, Piacenza, 1974). Nell'arco di appena un secolo, dalla salita al trono di Ivan IV il Terribile nel 1547 alla scoperta dello stretto di Bering nel 1648, la conquista della Siberia è un fatto compiuto. Un evento quasi sconosciuto nei nostri testi di storia, ma che rappresenta e sempre più rappresenterà in futuro un fattore determinante per gli equilibri planetari, come intuì anche il geopolitico inglese Mackinder all'inizio del secolo scorso.

Lo spazio è potenza, anche uno spazio vuoto. La Siberia, con la sua vastità ancora in massima parte intatta, con le sue risorse energetiche e minerali, con la sua posizione, rappresenta una potenzialità unica per l' Eurasia, cioè per l'Europa e la Russia insieme: la possibilità di una possibile autarchia da contrapporre alla globalizzazione mondialista americanocentrica. La Siberia rappresenta per tutta l'Europa fino agli Urali quello che fu il "Far West" per le tredici colonie dei nascenti Stati Uniti: è il nostro "Far East"! Ma HeartIand mackinderiano può essere difeso solo con il controllo di tutta la penisola Europa e delle sue coste atlantiche. Come ben sanno i Russi dal '700 in poi.

Dal XVIII al XX secolo la Russia fu mira dell'espansionismo da occidente. Svezia, Francia, Germania hanno tentato invano di conquistare da ovest ad est lo spazio vitale russo: sempre e comunque in linea orizzontale, seguendo la conformazione geografica del continente.

E, in senso inverso, sarà l'impero russo, oramai divenuto sovietico, a espandere verso ovest la propria influenza dopo la Seconda Guerra Mondiale (la "Grande Guerra Patriottica" per i Russi), mentre gli USA conquisteranno la parte occidentale, marittima e oceanica della penisola europea.

La NATO in marcia verso l’Heartland

All'inizio dell'ultimo decennio del secolo scorso, il crollo implosivo dell'URSS e l'avanzata ad est della NATO portano le truppe e i missili USA nei paesi dell'ex blocco sovietico, del Patto di Varsavia, e della stessa URSS (paesi baltici). La talassocrazia americana, già padrona incontrastata degli oceani mondiali, penetra a fondo nel cuore d'Eurasia, all'assalto degli ultimi bastioni di resistenza rappresentati dalle potenze terrestri russa e cinese.

Pensare che la Russia possa fare a meno dell'Europa peninsulare (e viceversa l'Europa della Russia) di fronte a questa avanzata finale è assolutamente contrario alla geostrategia quanto al semplice buon senso. Consideriamo innanzitutto che l'Europa di cui parliamo non è una libera e sovrana unità di stati indipendenti, se non formalmente. In realtà dal '45 in poi il continente è sotto l'egemonia statunitense, cioè della talassocrazia atlantica. Con qualche rara eccezione, come in parte la Francia erede del gollismo, e con la conferma della Gran Bretagna quale appendice americana in Europa.

La NATO, non a caso, dal 1949 fino al crollo dell'URSS si estendeva su tutti gli stati europei rivieraschi dell'Atlantico e del Mediterraneo, per chiudere al Patto di Varsavia ogni accesso marittimo, isolando l' URSS e strangolandola nella sua dimensione territoriale: tanto estesa quanto chiusa alle grandi acque oceaniche e ai mari caldi interni. Dopo il fallimento dell'avventura afgana, preliminare ad uno sbocco all'Oceano Indiano che spezzasse l'accerchiamento nella massa eurasiatica, il contraccolpo derivato dalla sconfitta e dal ripiegamento ha mandato in frantumi l'oramai artificiosa struttura dell'impero sovietico, demotivato anche ideologicamente e stremato economicamente da un apparato militare obsoleto e chiaramente inadatto alle sfide del presente.

Oggi poi l'Alleanza Atlantica, lungi dall'essersi dissolta per "cessato pericolo", si è estesa sempre più ad est, toccando nel Baltico i confini russi. L'Ucraina è già sulla via dell'integrazione occidentale, il Caucaso è in fiamme, la Georgia è saldamente in mano a Washington.

Non è certo con la sola, ipotetica, alleanza di medie potenze regionali asiatiche che Mosca può pensare di vincere la partita con Washington; partita mortale, esiziale per la sua stessa integrità territoriale e sopravvivenza come impero.

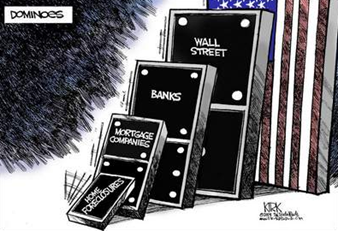

Quello a cui punta l'America di Bush, di Brzezinski (ebreo di origine polacca) e di tutti i loro sodali biblici è semplicemente l'annientamento della Russia come entità storico-politica. L'alternativa alla Federazione Russa attuale è il ritorno al Principato di Moscovia, tributario stavolta di un'altra "Orda d'Oro", ben peggiore: quella dei finanzieri di Wall Street.

Da un punto di vista geopolitico russocentrico, l'unica sicurezza per i secoli a venire non può esser rappresentata che dal controllo sotto qualsiasi forma delle coste della massa eurasiatica settentrionale, quelle coste che si affacciano sui due principali oceani mondiali, l'Atlantico e il Pacifico. E se Vladivostok è la "porta d'Oriente" (e tale può restare, in accordo e collaborazione con il colosso nascente cinese, indirizzando Pechino al Pacifico e appoggiandone le giuste rivendicazioni perla restituzione di Taiwan), è ad occidente che si giocherà la partita decisiva: quella della salvezza della Russia come della liberazione dell'Europa dal giogo americano. Fino alla Manica, al Portogallo, a Reykjavik. O l'Europa si integrerà in una sfera di cooperazione economica, politica e militare con Mosca (il famoso asse Parigi-Berlino-Mosca), o sarà usata nell'ambito NATO dagli americani come una pistola puntata su Mosca. L'esperienza del Kossovo e della guerra alla Serbia dovrebbe aver insegnato qualcosa.

L'unica sicurezza per una potenza continentale estesa come la Federazione Russa è il controllo delle coste, di isole e penisole della sua area geopolitica di interesse; in caso contrario, l'Europa sarebbe prima o poi usata come un ariete americano per sfondare le porte della Federazione e dissolverla nelle sue cento realtà etno-politico-religiose.

La tentazione di risolvere per sempre la "questione russa" (anticipando anche lo sviluppo della Cina come grande potenza economica e militare) è forte, specialmente oggi che Washington resta l'unica superpotenza dominante nel globo.

L'Heartland, il "Cuore della Terra", è a portata di mano. La talassocrazia USA ha occupato buona parte di quel Rimland, di quell"'Anello Marginale" eurasiatico che era stato individuato dal geopolitico americano Spykman già durante la Guerra Mondiale. E Russia e Cina sono gli ultimi reali ostacoli a quella conquista definitiva dell'Isola del Mondo, ossia dell'Eurasia, che concluderebbe la conquista americana del pianeta. Le truppe a stelle e strisce sono a Kabul e a Bagdad, ma con basi avanzate anche a Tiblisi, Taškent, Biškek. Iran e Siria, potenziali alleati, sono sotto il mirino delle armate americane e dei missili atomici di Israele. E anche se l'occupazione a stelle e strisce dell'Iraq non è andata secondo i piani del Pentagono, è certo che le truppe americane non lasceranno il paese, le sue basi militari, i suoi pozzi petroliferi, neanche molti anni dopo le elezioni farsa del 2005.

Oriente e Occidente

Certo l'integrazione di due realtà complesse e per molto tempo separate, come sono Europa e Russia, non sarà semplice e immediata; d'altronde non lo fu neanche la creazione di Stati nazionali quali la Spagna, la Francia e specialmente l'Italia. Eppure oriente e occidente sono destinati ad incontrarsi e fondersi. L'Europa Unita dei capitali, dei mercati, della tecnologia, ma sradicata dalle proprie tradizioni e valori, trova nella Russia dei grandi spazi siberiani, della potenza militare nucleare e delle materie prime, una Russia ancora in parte legata alle proprie tradizioni, il suo stesso naturale proseguimento geografico, politico, storico, culturale. Una parte possiede quel che manca all'altra.

A questo punto va inserita una precisazione sui concetti di "Oriente" e "Occidente" conforme alla prospettiva eurasiatista di Dugin e della scuola geopolitica russa in generale. In un testo dell'ottobre 2001, intitolato "La sfida della Russia e la ricerca dell'identità", Aleksandr Dugin affermava tra l'altro: "Gli eurasiatisti considerano tutta la situazione presente da una loro peculiare prospettiva [rispetto ai nazionalisti slavofili e ai neosovietisti]: nemico principale è la civiltà occidentale. Gli eurasiatisti fanno proprie tutte le tesi antioccidentali: geopolitiche, filosofiche, religiose, storiche, culturali, socioeconomiche, e sono pronti ad allearsi con tutti i patrioti e con tutti coloro che propugnano una 'politica di potere' (derzhavniki) - siano essi di destra o di sinistra – che miri a salvare la 'specificità russa' di fronte alla minaccia della globalizzazione e dell'atlantismo". E ancora: "Per noi eurasiatisti, l'Occidente è il regno dell' Anticristo, il "luogo maledetto". Ogni minaccia contro la Russia viene dall'Occidente e dai rappresentanti delle tendenze occidentaliste in Russia".

È ovvio che Dugin, pensatore formatosi sul pensiero tradizionale, sulla cultura europea di Nietzsche, Guénon, Evola ecc., non confonde affatto l'Europa con l'Occidente, tant'è vero che di seguito indica giustamente il nemico comune dell'Uomo nell'atlantismo, nel Nuovo Ordine Mondiale, nella globalizzazione americanocentrica, ecc. ecc. La contrapposizione tra Oriente e Occidente, specialmente se riferita all'Europa del XX secolo, è, in termini politici e geografici, un' invenzione della propaganda atlantista, dopo la spartizione dell'Europa stessa a Jalta.

Quale Europa?

Possiamo anche aggiungere che la stessa contrapposizione "razziale" tra euro-germanici e slavi, assimilati alla "congiura ebraica" sulla base dell'esperienza della rivoluzione bolscevica in Russia e non solo, fu uno dei grandi errori della Germania, la quale, proprio per questo, perse la guerra, l'integrità territoriale e l'indipendenza. Valida in parte nella prima fase rivoluzionaria, tale contrapposizione non tenne conto della svolta staliniana in politica interna, né del rovesciamento di prospettiva tra Rivoluzione e Russia attuata dal dittatore georgiano, considerato dai russi "l'ultimo zar" rosso del paese: non la Russia come strumento e trampolino di lancio della "rivoluzione permanente" trotzkista in Europa, ma al contrario il marxismo come strumento ideologico-politico di conquista per iI rinato impero russo-sovietico.

Riproporre questa contrapposizione tra Europei, a ruoli rovesciati, sarebbe esiziale per i Russi oggi quanto lo fu per i Tedeschi ieri. La scuola geopolitica tedesca di Haushofer, al contrario, aveva sempre auspicato un'alleanza geostrategica tra Germania e Russia, estesa fino all'estremo limite dell'Eurasia, all'Impero del Sol Levante, bastione oceanico contro l'ingerenza espansionistica dell' imperialismo USA nel Pacifico.

Per oltre mezzo secolo l' Europa è stata divisa dai vincitori tra un Est e un Ovest; la Germania, tra una Repubblica Federale ad ovest e la DDR a est; la sua capitale, cuore d'Europa, tra Berlino Est e Berlino Ovest. Su questo falso bipolarismo per conto terzi si è giocata, per quasi mezzo secolo, la "guerra fredda" delle due superpotenze. "Fredda" in Europa, ma ben "calda" nel resto del mondo, in Asia, Africa e America Latina, con guerre, rivoluzioni, decolonizzazione, colpi di stato, dittature militari, invasioni, blocchi economici, minacce nucleari e via elencando. L’antitesi tra un'Europa "occidentale", progredita e democratica ed un Est "slavo" aggressivo e minaccioso, retrogrado e inaffidabile, è il residuo politico del passato prossimo, un rottame della Guerra Fredda, ma anche uno strumento dell'attuale politica di Bush e soci per tenere a freno un'Europa avviata all'unità economica, affinché non riconosca nella Russia il naturale complemento del proprio spazio geoeconomico vitale, bensì vi veda un pericolo sempre incombente. Il caso Ucraina, con ancora una volta europei e americani schierati contro la Russia, è la cartina di tornasole di queste posizioni residuali sorte dagli esiti della Seconda Guerra Mondiale, la Guerra Civile Europea per eccellenza.

Errore mortale quindi identificare Europa ed Occidente. Esiziale per l'Europa, ma soprattutto per la Russia e in ogni caso per l'Eurasia comunque intesa.

Certo l'Europa/Occidente a cui pensano gli eurasiatisti di Mosca è quella sorta dalla Rivoluzione francese, l'Europa degli "Immortali Principi" dell'89,dell'Illuminismo prima e del Positivismo poi, del modernismo e del materialismo estremo. Si tratta di quell'Occidente che ha tentato a più riprese di invadere lo spazio vitale russo, per poi attuare sul corpo vivo della Santa Russia ortodossa uno degli esperimenti politico-sociali più disastrosi della storia. Ebbene: questo "Occidente" ed i suoi falsi miti sono il nemico oggettivo anche dell'Europa, cioè della penisola eurasiatica d'occidente. L'Europa della tradizione, della vera cultura, della civiltà latina-germanica-slava. Alla fine del ciclo è l' antitradizione quella che coinvolge tutto il globo e travolge ogni distinzione, senza limiti né confini: a est, ad ovest, a nord, a sud. Sarebbe un errore, ripetiamolo, da pagare in futuro a caro prezzo, confondere le politiche dei singoli governi europei di oggi, o anche quella della UE in generale, con la realtà storica e geografica, con la geopolitica appunto, che vede Europa-Russia-Siberia come un unico blocco, una inscindibile unità geografica. Infatti essa ha prodotto per secoli e secoli una storia comune fatta sia di conflitti che di scambi, di reciproci imprestiti culturali, artistici, religiosi, economici, politici.

Russia vichinga, bizantina, tartara

Da un punto di vista etnico, la tendenza degli studi storici e geografici presso la scuola geopolitica russa contemporanea è quella di rivalutare la componente "orientale", in particolare l'influsso delle popolazioni nomadi dell'Asia centrale sulla formazione della Russia moscovita; influenza che avrebbe determinato una specificità "eurasiatica" dal Principato di Moscoviti all'Impero zarista, dalla Russia sovietica (in particolare nell'epoca staliniana) fino all'attuale Federazione Russa, che attraverso la C.S.I. (Comunità degli Stati Indipendenti) dovrebbe far recuperare a Mosca il ruolo egemone sui territori islamici dell'Asia Centrale: quelli, per inciso, che oggi sono sottoposti alla pressione statunitense, dopo l'invasione dell'Afghanistan e dell'Iraq. In questo contesto, la qualità "eurasiatica" non si riferirebbe tanto ad una realtà geopolitica unitaria da Reykjavik a Vladivostok, bensì ad una diversità tutta russa, rispetto sia alla parte occidentale sia all'Asia "gialla" vera e propria.

Gli autori citati da Dugin, Trubeckoj, Savickij, Florovskij e soprattutto Lev Gumilev (del quale è stato tradotto in italiano il fondamentale studio Gli Unni. Un impero di nomadi antagonista dell'antica Cina, Einaudi, Torino 1972) hanno rivalutato il ruolo, misconosciuto dai filoccidentalisti, della componente asiatica della Russia. L'influenza mongolo-tatara, il regno dell'Orda d'Oro che nel XIII secolo investì i territori russi e l'Europa orientale, arrivando fino a Cattaro sull'Adriatico, viene considerata determinante nella formazione della presunta specificità dell'"anima russa" e della corrispondente autocrazia politica e sociale. Quella che in passato rappresentava per gli studiosi occidentali e per i Russi occidentalizzati una macchia, un marchio per la Russia, è tradotto oggi dai neo-eurasiatisti in un dato positivo: si tratta di un fattore che segna la differenza nei confronti di un Occidente corrotto e corruttore, sicché le steppe d'Asia e la componente di sangue tataro vengono a recuperare le radici di un radicamento "altro", senza per questo confondersi con i popoli asiatici. In tal modo viene affermata una specificità eurasiatica differenziata, rispetto ai popoli d'occidente e a quelli d'oriente. Tutt'al più, la Russia è un ponte di passaggio, il "regno mediano" tra le due ali della massa eurasiatica genericamente intesa. Non europei, non asiatici, ma russi, cioè eurasiatici! In quanto tali, i Russi sono interessati ad una "sfera geopolitica" (potremmo definirla senza giri di parole con il termine geopolitico di spazio vitale?)che recuperi a Mosca le terre già sovietiche del centro dell'Asia, ed associ nuovi partner regionali fino al Golfo Persico e all'Oceano Indiano: Turchia, Iran, India.

Questo revisionismo storico dei neo-eurasiatisti russi del secolo appena trascorso e del XXI ineunte è certamente giusto e positivo rispetto allo sbilanciamento della proiezione, tutta occidentalista, iniziata da Pietro il Grande (di cui la capitale baltica, da lui voluta tre secoli or sono per proiettare il paese verso ovest e sui mari, è il simbolo più evidente) e proseguita con Caterina la Grande giù giù fino ai Romanov.

Ma, come sempre avviene, un' estremizzazione rischia di rovesciarsi nell'estremizzazione di segno contrario.

Aparte la devastante incursione del 1237 su Rjazan, Mosca e Vladimir, è al 1240 che si fa risalire il dominio del Canato dell'Orda d'Oro sulla Russia, cioè le conquiste occidentali di Batu, nipote di Temujin-Gengis Khan (1162-1227) e fondatore di questo regno gengiskhanide. Nello stesso anno tuttavia il principe Aleksandr, Duca di Novgorod e Granduca di Vladimir, combatteva contro gli Svedesi al fiume Neva (da cui il soprannome onorifico di Nevskij)e due anni dopo sconfiggeva l'Ordine Teutonico al lago Peipus (lo scontro reso celeberrimo anche dal film di Ejzenštein); poi faceva atto formale di sottomissione all'Orda. Così fece Mosca, che creò la propria fortuna quale tributaria dei Tartari presso le altre città russe.

Ma il dominio mongolo fu molto blando. Karakorum, capitale e baricentro dell'espansione, lontanissima. Un piccolo numero di baskaki (sorveglianti) furono insediati nelle città principali; ma solo la nobiltà e non il popolo ebbe un rapporto diretto, di vassallaggio, con i nuovi dominatori delle steppe, con l'istituzione dello jarlyk, cioè l'autorizzazione a governare. Già alla fine del XIII secolo il confine dell'Orda correva sotto la linea Viatka-Ni•nj Novgorod - Principato di Rjazan, mentre il Grande Principato di Mosca espandeva i suoi confini e iniziava la lunga marcia verso l'unificazione dei Russi. Con il Principato di Novgorod, di Tver, di Pskov, di Rjazan, Mosca era solo tributaria dell'Orda d'Oro. Nel 1480, con un semplice schieramento di eserciti sul fiume Ugra, senza quasi combattere, si poteva considerare finita la dominazione mongola sulla Moscovia e la Russia centro-settentrionale. Due secoli e mezzo.

A confronto di questi eventi nella formazione della Russia e dei Russi ci sono da ricordare i quattro secoli precedenti: in particolare influenza esercitata dalla popolazione vichinga dei Variaghi, pacificamente fusi con gli Slavi autoctoni, che li avevano chiamati a governarli. L'origine della Rus' è narrata in varie Cronache, la più nota delle quali è la Cronaca degli anni passati (1110-1120 circa, probabilmente ripresa da un manoscritto originale di sessanta anni prima). Dell'860 è l'attacco di Askold e Dir, sovrani di Kijev, a Costantinopoli. Poi vennero le imprese semi-leggendarie di Rjurik, dalla penisola scandinava a Novgorod, fondatore di una dinastia che regnerà fino al 1598. E poi Igor, "guerriero vichingo vagabondo e pagano, sebbene portasse un nome interamente slavo" (Robin Milney-Gulland e Nikolai Dejevsky, Atlante della Russia e dell'Unione Sovietica, Istituto Geografico De Agostani, Novara, 1991). E figlio Vladimir si convertirà al cristianesimo nel 988 d.C., trascinando la Russia alla fede ortodossa dipendente da Costantinopoli, ma soprattutto introducendola da allora in poi nel consesso della cultura e degli stati europei. Una conversione che a quei tempi comportava anche una nuova cultura, libri, architettura religiosa e civile e, in particolare, un nuovo assetto politico, modellato su quello del l'Impero Romano d' Oriente, del quale un giorno Mosca si proclamerà erede come "Terza Roma", ergendosi quindi a depositaria delle glorie di Roma antica e di Costantinopoli: cioè occidente e oriente dell'Europa. È evidente da tutto ciò, dalla storia, dalla geografia, dalla fede e dalla cultura, quale sia stato il peso dell'Europa (quella della Tradizione e non quella moderna dei Lumi),su tutta la Russia. Fu certo un peso preponderante, anche sotto l'aspetto etnico e culturale, rispetto a quello, pur importante, del successivo khanato mongolo; combattendo contro il quale, i Russi svilupparono nei secoli posteriori una coscienza nazionale. Dugin stesso è, nella sua figura, l'esempio nobile delle ascendenze nordico-vichinghe della Rus'.

Sarebbe dunque veramente assurdo contrapporre l'etnia slava (con la sua componente tatara) all'Europa germanica ed a quella latina, magari identificando l'Europa latino-germanica con l'occidente "atlantico" e con la mentalità razionalista, positivista e materialista propria degli ultimi secoli e resasi egemone particolarmente in America.

Le varie "famiglie" linguistiche europee hanno un'unica origine, un solo ceppo, radici comuni nell'Eurasia e nel Nord. E fanno parte a pieno titolo dell'Europa anche popoli come quelli ugrofinnici (Ungheresi, Finlandesi, Estoni), arrivati nella penisola continentale in epoche successive, da quel crocevia di popoli che fu il centro dell'Asia. E che dire dei Baschi o dei Sardi, popoli di origini controverse? Contrapporre le genti dell'est e dell'ovest dell'Europa, lo ripetiamo, sembra la riproposizione, fatta al contrario, di quella propaganda razziale che vedeva negli Slavi "razze inferiori" da sottomettere e utilizzare come manodopera servile. Fu una posizione ideologica che determinò in buona parte l'esito disastroso della Seconda Guerra Mondiale per chi si fece portatore non dell'indipendenza e unità dell'Eurasia, bensì di una visione razziale che comportava l'antagonismo tra gli Europei; una posizione condannata peraltro proprio dalla scuola geopolitica germanica di Haushofer, il quale vedeva giustamente nelle potenze talassocratiche anglofone il vero nemico comune di Tedeschi, Russi, Giapponesi: di tutta l'Eurasia, ad occidente come ad oriente.

Nord-Sud, Est-Ovest

I termini che Dugin pone in contrapposizione, oriente ed occidente, necessitano di un'ulteriore precisazione. Occidente non è una caratterizzazione geografica, più di quanto non lo sia oriente. L'occidente dell'America è l'Asia, la quale, a sua volta, ha nel continente americano il proprio oriente.

In realtà oggi "Occidente" e "Oriente" (ma, soprattutto dopo la fine del sistema dei blocchi contrapposti, "il Nord e il Sud del mondo") sono designazioni economiche, politiche, sociali di quelle potenze che rappresentano la parte industrialmente, finanziariamente e tecnologicamente avanzata del globo. E "G8", gli otto "grandi", è il club esclusivo che li raccoglie. Il Giappone è "Occidente" allo stesso titolo di USA e UE. La Cina si avvia a divenirlo, come la Russia che già lo è.

Allora, se ancora di Occidente ed Oriente si può e si deve parlare, la linea di demarcazione deve essere posta trai due emisferi, tra le due masse continentali separate dai grandi oceani: l'Occidente per antonomasia, la terra dell'occaso, del tramonto, la Terra Verde della morte è l'America, il Mondo "Nuovo" della fine del ciclo.

L'Oriente, o meglio il Mondo Antico, il mondo della Tradizione, sarà allora l'Europa, l'Asia, l'Africa; l'Eurasia in particolare, cioè l'intera Europa con la Russia e la Siberia, sarà la terra dell'alba radiosa di un nuovo cielo, ma anche la terra dell'origine dei popoli indoeuropei, la terra degli avi iperborei. Uno spazio vitale strategico peri destini mondiali, da riscoprire ritornando all'origine polare delle stirpi arie che, millenni e millenni or sono, la catastrofe climatica disperse dalla sede originaria del nord, verso est, sud, ovest, come semenze di quelle grandi civiltà che hanno fatto la storia e modellato la geografia del mondo antico. In questo contesto e solo in esso allora le collocazioni geografiche si armonizzano perfettamente con quelle della geografia sacra, della morfologia della storia, della tradizione ciclica, ma anche con la lotta di liberazione dell'intero continente dalla morsa mortale in cui lo costringe il blocco marittimo della talassocrazia imperialista USA.

Un mondo multipolare

Certo non ci nasconderemo che Europa, Russia, Asia hanno anche notevoli differenze tra loro. Lo ribadiamo: le civiltà d'Eurasia, pur traendo linfa vitale dall'unica matrice d'origine, hanno sviluppato nei secoli caratteristiche specifiche proprie: lingue, culture, legislazioni, arti e mestieri, fedi religiose, costumi e stili di vita, modelli di governo differenziati. È una ricchezza nella differenza, nella diversità, che rappresenta ora, alla fine dei tempi, il patrimonio forse più importante della nostra Eurasia, minacciata mortalmente dal monoculturalismo americano, da quell'American way of life che i selvaggi senza radici (le recisero approdando nel "Nuovo Mondo", nella "Seconda Israele") hanno imposto a tutti i popoli vinti e sottomessi o (quando fosse impossibile piegarli) sterminati. Il genocidio dopo l'etnocidio. Il più grande sterminio di massa dell'umanità: i 15 milioni di nativi amerindi trucidati dai "colonizzatori" yankee. Tutto questo come necessaria premessa per l'edificazione del loro Nuovo Ordine Mondiale, del Governo Unico Planetario, con sede ovviamente a Washington-Boston-New York, in attesa di esser portato a Sion!

"Gli eurasiatisti difendono logicamente il principio della multipolarità, opponendosi al mondialismo unipolare imposto dagli atlantisti. Come poli di questo nuovo mondo, non vi saranno più gli Stati tradizionali, ma un gran numero di nuove formazioni culturalmente integrate ('grandi aree'), unite in 'archi geoeconomici' ('zone geo-economiche')". Parole sacrosante di Dugin nel III capitolo del saggio intitolato La visione eurasiatista. Principi di base della piattaforma dottrinale eurasiatista.

Da discutere semmai, in termini geografici e storici, quindi geopolitici, sono proprio gli spazi privilegiati di queste grandi aree integrate. Geopoliticamente parlando, è indubbio che per Eurasia si debba intendere in primo luogo l'integrazione della grande pianura eurasiatica settentrionale dal canale della Manica allo stretto di Bering. Attorno a questo spazio vitale imperiale europeo, si affiancano in strati orizzontali successivi le altre realtà geopolitiche d'Asia e Africa, quelle sopra descritte, nel senso dei paralleli. L'Eurasia Unita sarà la garante della libertà, dell' indipendenza, dell' identità di queste altre realtà, di questi spazi vitali affiancati, contro l'egemonismo talassocratico delle stelle e strisce.

America o Americhe?

Ancor più. Bisognerà garantire che nei secoli futuri l'imperialismo mondialista dei fondamentalisti biblici della "Seconda Israele" non rialzi la testa e riprenda forza. Una forza che fin dall'inizio trasse energie, risorse, ricchezza dallo sfruttamento di tutto il resto del continente americano a sud del Rio Grande. L’America Latina, centrale-caraibica e meridionale, ha una propria storia, una propria cultura, un proprio spazio geopolitico e geoeconomico, che può svilupparsi liberamente e fruttuosamente solo se svincolato dal gigante a nord. Al contrario, oggi il pericolo più grande è che il NAFTA possa conglobare, oltre al Messico, tutto il Centro America e l'altra metà del continente.

Già nei tempi precolombiani le culture autoctone si erano completamente differenziate, pur traendo tutte origine dalle migrazioni siberiane, avvenute attraverso lo stretto di Bering tra i 40.000 e i 10.000 anni fa. Ma mentre nelle vaste pianure del Nord America i cacciatori nomadi seguivano i branchi di bisonti, divisi in tribù, con uno stile di vita e riti non molto dissimili da quelli dei cacciatori siberiani cultori dello sciamanesimo, nell'America Centrale e Meridionale fiorivano raffinate civiltà di coltivatori-allevatori, imponenti insediamenti urbani, religioni che riuscirono ad elaborare straordinari calendari con l'accurata osservazione astronomica, pittura, architettura, scultura, scienza, medicina che non temevano di rivaleggiare con le più avanzate civiltà d'Eurasia. Con la scoperta dell'America da parte di Colombo e con le successive invasioni europee (inglesi, francesi, olandesi a nord, ispano-lusitani al centro e al sud), le differenze si sono accentuate. Infatti, nonostante stragi, distruzioni culturali, malattie, schiavismo, imposizione della nuova religione, nella parte latina delle Americhe le popolazioni autoctone sono sopravvissute allo sterminio; nei nuovi stati, prima coloniali e poi nazionali, si sono venute a trovare in una posizione subordinata, a volte integrandosi e mischiandosi agli Europei. Dal Chiapas al Perù, dal Centro America alla Bolivia, passando per il Venezuela di Chavez, gli eredi degli antichi imperi meso-americani e andini oggi tornano alla ribalta, riprendono in mano le redini del proprio destino e, spesso, sono i più strenui difensori della diversità culturale latino-indio-americana contro l' influenza dei gringos nordisti e l'invadenza distruttiva delle loro multinazionali.

Vediamo dunque distintamente come l'America, diversamente dall'Eurasia e dall'Africa settentrionale, sia un "continente verticale". Da Nord a Sud, dallo stretto di Bering alla Terra del Fuoco, oltre diecimila anni or sono scesero le popolazioni siberiane: gli "indiani", i nativi americani poi sopraffatti e sterminati dall'invasione marittima da occidente. A loro volta gli Stati Uniti estenderanno la conquista ed egemonia da nord a sud: in Messico, nei Carabi e nell'America Centrale (il "cortile di casa" degli yankee), giù fino all'America meridionale, alla punta del Cile e all'Argentina. Dove peraltro, a smentire la Dottrina Monroe dell"'America agli Americani", l'Union Jack sventola ancora sulle Isole Malvinas argentine, anche grazie all'appoggio USA ai cugini inglesi. E dopo la conquista delle Americhe, seguendole indicazioni geopolitiche di Mahan gli Stati Uniti si lanciarono sul Pacifico e verso le coste dell'Asia. (Alfred Thayer Mahan, L'influenza del potere marittimo sulla storia. 1660-1783, Ufficio Storico della Marina Militare, Roma, 1994).

Dunque due "sensi", due direzioni opposte per le masse continentali dei due emisferi, rappresentanti ciascuno una diversa visione del mondo, ed assunti oggi a simboli dell'eterno scontro fra la Terra e il Mare, fra tellurocrazia e talassocrazia, ma anche tra mondo della tradizione e mondo moderno, tra identità dei popoli della terra e globalizzazione mondialista.

Ambigua quindi, quando non falsa e fuorviante, la distinzione tra Oriente ed Occidente. A questa caratterizzazione delle forze in campo tra Est e Ovest, possiamo aggiungere anche la suddivisione del pianeta in sfere d'influenza "verticali", praticamente da Polo a Polo: vi fa riferimento lo stesso Dugin sia nell' articolo sul primo numero di "Eurasia" (L'idea eurasiatista), sia in altri scritti più o meno recenti, come quelli raccolti e pubblicati in Italia dalle edizioni Nuove Idee, nel volume dal titolo Eurasia. La rivoluzione conservatrice in Russia.

Geopolitica "orizzontale" e geopolitica "verticale"

E qui veniamo ad affrontare il nodo centrale di queste chiose ai recenti articoli di Dugin, i quali potrebbero apparire come uno spostamento di prospettiva rispetto alle posizioni espresse dallo stesso autore dieci e più anni or sono, cioè al tempo del traumatico crollo dell'impero rosso, di cui Dugin (geopolitico moscovita di formazione tradizionale e traduttore di Evola) aveva ben compreso con largo anticipo l'irreversibile crisi.

Nell'articolo su "Eurasia" Dugin considera un ventaglio di possibilità per la realizzazione dell' "idea eurasiatista" dal punto di vista di Mosca, in particolare prospettando "l'Eurasia [dei] tre grandi spazi vitali, integrati secondo la latitudine": "tre cinture eurasiatiche" che si distendono in verticale sui continenti seguendone le meridiane. Ovviamente il nostro autore aveva premesso un "vettore orizzontale dell'integrazione, seguito da una direttrice verticale"; ma indubbiamente la seconda prospettiva sembra quella prevalente nel pensiero attuale di Dugin e, probabilmente, in quello degli strateghi dell'era Putin. Proprio nella pagina seguente si afferma a chiare lettere che "La struttura del mondo basata su zone meridiane è accettata dai maggiori geopolitici americani che mirano alla creazione del Nuovo Ordine Mondiale e alla globalizzazione unipolare" (!) L'unico "punto d'inciampo" sarebbe semmai rappresentato proprio dall'esistenza o meno di uno spazio geopolitico verticale, "meridiano", della Russia in Asia centrale, con la diramazione di tre assi principali: Mosca-Teheran, Mosca-Delhi, Mosca-Ankara. In quanto all'altro emisfero, l'egemonia USA, seguendo in questo caso la naturale disposizione geografica del continente (o due continenti, nord e sudamericano?) sarebbe assicurata dal Canada a Capo Horn. Proprio come recita la famigerata Dottrina Monroe: "l'America agli Americani", sottintendendo ovviamente ai nord-americani, i WASP statunitensi con il contorno di immigrati e neri integrati. L'attuale Amministrazione Bush è un tipico spaccato di questo assunto. Con l'aggiunta, semmai, che agli Americani del nord spetta sì tutta l' America, ma anche... il resto del mondo.

I loro geopolitici, passati e presenti, conoscono bene infatti la lezione mackinderiana sull'HeartIand, sul suo controllo per il dominio dell' intera Eurasia e quindi dell’"Isola del Mondo" e quindi delle "fasce marginali" (vedi lezione Afghanistan). In sintesi da Alfred T. Mahan a Spykman, passando per Mackinder, fino ai contemporanei Brzezinski, Huntington e ai vari neo-cons della lobby ebraico-sionista militante in Usa: i Perle, i Pipes, i Wolfowitz, i Cheney, i Kagan, i Kaplan, i Kristol, ma anche Ledeen e il e il vecchio Kissinger, pur con qualche differenza, e tanti altri. Consigliamo in proposito la lettura de I nuovi rivoluzionari. Il pensiero dei neoconservatori americani, a cura di Jim Lobe e Adele Oliveri (Feltrinelli, Milano, 2003).

Anche la suddivisione per sfere d'influenza verticale non è certo nuova, né tanto meno inventata da Dugin. Risale pari pari al grande padre della geopolitica tedesca ed europea, Karl Haushofer ed alle sue panidee: la Pan-America con guida USA, l'Eurafrica centrata sul III Reich con l'aggiunta del Vicino Oriente, la Pan-Russia estesa fino allo sbocco all'Oceano Indiano attraverso Iran e India, ma priva dello sbocco siberiano al Pacifico settentrionale, assegnato dal geopolitico monacense alla sfera di Coprosperità Asiatica ovviamente a guida nipponica.

La suddivisione duginiana segue lo stesso schema, ma con le modifiche dovute alla situazione politica internazionale attuale: la Pan-Eurasia a guida russa comprende tutti i territori ex-sovietici, il Vicino Oriente, l'Iran, il Pakistan, l'India, ma anche la Siberia fino a Vladivostok. La zona asiatica vera e propria si incentra oggi su Pechino. L'area americana comprende anche Islanda e isole britanniche (ma non la Groenlandia!) ecc...

Tanto per cominciare la suddivisione di Karl Haushofer è completamente superata, essendo propria ad un preciso periodo storico, cioè quello della Seconda Guerra Mondiale e del colonialismo europeo in Africa. Anche perché, in termini di geopolitica propriamente detta, l'Africa non è un' unità geopolitica unica, ma comprende almeno tre distinte unità. Il Nord-Africa, col Magreb, fa parte della più vasta unità geopolitica del Mediterraneo, di cui rappresenta la sponda sud. Poi c'è la vastissima fascia desertica del Sahara-Sahel, che rappresentala vera divisione, il "mare di sabbia" navigato soltanto dalle carovane di mercanti che importavano sale, spezie, schiavi. Infine, a sud, I'"Africa Nera", a sua volta composta di varie sottodivisioni. Come il cosiddetto "Corno d' Africa", una realtà sia geopolitica che etnica a sé stante.

Anche l'Asia odierna ha ben poco a che vedere con quella che Haushofer conosceva e tanto ammirava: specialmente il Giappone, o per dir meglio l'Impero Nipponico, oggi ridotto al rango di vassallo americano e base delle truppe, delle navi, dei missili USA puntati contro le coste orientali dell'Eurasia. L'Iran della Rivoluzione Islamica dell'Imam Khomeini ha rimescolato le carte di tutto il Vicino Oriente, dove, dal 1948, si èinstallato lo stato sionista di Israele, fidato baluardo invalicabile dell' imperialismo americano; piazzato proprio nel baricentro della massa eurasiatico-africana, a ridosso delle sue vie marittime interne, esso taglia a metà l'Umma islamica e la "Mezzaluna Fertile" del sistema potamico irriguo (Delta del Nilo - Giordano/Mar Morto - Tigri Eufrate).

Chi pensa che possa un domani esistere un "sionismo filo-eurasiatista" non ha evidentemente molto chiara la storia, la geografia e la stessa visione religioso-messianica che ha permesso all'entità sionista di installarsi proprio in quelle terre geostrategicamente così decisive per il controllo dell'intera massa eurasiatica e africana. Gli ebrei russi della diaspora tornati in Israele non sono russi: sono ebrei e israeliani a tutti gli effetti, e la Russia è il loro nemico storico, forse ancor più della Germania oramai domata.

È singolare poi, che parlando di Asia e di "sfere d'influenza e/o cooperazione" si tenda spesso a sminuire se non addirittura ignorare il ruolo decisivo della Cina. La storia da secoli e la geografia da sempre hanno delimitato lo spazio vitale del colosso asiatico (come anche è il caso dell' India). Russia e Cina sono destinate ad una stretta collaborazione che si basi sulla non ingerenza nelle rispettive sfere di appartenenza e nel riconoscimento di quella altrui.

È nell'interesse dell'imperialismo egemone statunitense metterei due colossi d'Asia l'uno contro l'altro; suo massimo danno è vederli alleati. Interesse della Russia è appoggiare la Cina nelle sue naturali rivendicazioni territoriali, a cominciare da Taiwan; ciò aprirebbe a Pechino lo sbocco al l'Oceano Pacifico, in aperta competizione con la talassocrazia USA in uno spazio marittimo che Washington considera un "lago americano", essendo propria di ogni potenza di questo tipo la spinta ad occupare entrambe le coste marittime su cui si affaccia.

Eurasia unita e lotta di liberazione

Alle pan-idee "verticali" haushoferiane, che interpretate alla luce dell'assetto internazionale attuale, assumono oggi vago sapore neocolonialista (l'esatto contrario delle posizioni anticoloniali del padre della geopolitica tedesca), noi sostituiamo la visione di una collaborazione paritaria e integrata fra realtà geopolitiche omogenee disposte a fasce orizzontali in Eurasia ed Africa.

Tale politica non esclude, ma semmai la allarga, la prospettiva dughiniana delle aree integrate verticali; essa infatti favorisce la creazione di una potenza "terrestre", quella nata dal l'unione di Europa e Federazione Russa, che allargherebbe al mondo la sua politica estera di collaborazione. Ciò permetterebbe a tutto il "Terzo Mondo" di sottrarsi al ricatto economico e finanziario nordamericano, riconoscendo nella grande potenza del Nord-Eurasia lo stato guida della lotta di liberazione mondiale antimondalista, la potenza veramente capace di contrastare l'egemonismo USA su tutte le aree geopolitiche della massa eurasiatica, delle "Afriche" e delle "Americhe".

A conclusione di queste brevi chiose all'intervento di Dugin, il cui contributo alla dottrina geopolitica e alla lotta di liberazione eurasiatica resta fondamentale, vogliamo riallacciarcialle stesse conclusioni del suo saggio L'idea eurasiatista.

La nuova Weltanschauung

L'eurasiatismo è una Weltanschauung (ecco il vero Dugin, formatosi alla cultura mitteleuropea!), una visione del mondo onnicomprensiva che, avendo come priorità la società tradizionale, "riconosce l'imperativo della modernizzazione tecnica e sociale". Il postmodernismo eurasiatico "promuove un'alleanza di tradizione e modernità come impulso energetico, costruttivo, ottimistico verso la creatività e la crescita". Come filosofia "aperta", l'eurasiatismo non potrà esser dogmatico e certo sarà differenziato nelle varie versioni nazionali: "Tuttavia, la struttura principale della filosofia rimarrà invariata". I valori della tradizione, il differenzialismo e pluralismo contro il monoculturalismo ideologizzante del liberal-capitalismo; la difesa delle culture, dei diritti delle nazioni e dei popoli, contro l'oro e l'egemonia neocoloniale del ricco Nord del mondo. "Equità sociale e solidarietà umana contro lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo". Verrebbe quasi da dire: il sangue (e il suolo) contro l'oro"!

Certo, la Terra contro il Mare: la terra degli avi contro il mare indifferenziato eppur sempre mutevole, percorso da moderni pirati, eredi di quei "corsari", che erano dotati dalla corona inglese di "lettere di corsa" per depredare ed uccidere in nome e a maggior gloria di Sua Maestà Britannica. Pirati odierni in giacca e cravatta, che con un tratto di penna fanno la fortuna o la disgrazia di popoli e continenti. E per chi non si piega alla logica del "libero mercato" imposta dalla moderna pirateria finanziaria internazionale, restano sempre gli "interventi umanitari", le "missioni di... pace (eterna), i "missili intelligenti". Come in Serbia, come in Afghanistan, come in Iraq, come ieri in Corea o in Vietnam, a Cuba, in America Latina, in Africa e ancor prima in Europa, in Giappone, ovunque. Forse domani in Iran, in Siria, in Sudan, di nuovo in Corea. Forse anche in Russia e in Cina.

Intanto le "rivoluzioni di velluto" sono arrivate a Kiev e a Tiblisi, circondando la Russia, insidiando la Cina, sottomettendo il Vicino Oriente, dove il progetto del "Grande Israele" è quasi cosa fatta. La Terza Guerra Mondiale (la quarta dopo quella "fredda", anch'essa vinta dagli Stati Uniti) è già cominciata, è in atto. Se dobbiamo porre una data ufficiale, scegliamo senza dubbio l'11 settembre 2001, il giorno in cui l'Amministrazione Bush ha ottenuto (sapremo mai come?) la sua Pearl Harbour, il suo 7 dicembre '41, cioè la giustificazione per un'aggressione mondiale preordinata nei mesi ed anni precedenti, specie approfittando del crollo dell'URSS di dieci anni prima. Proprio con l'Afghanistan come primo obiettivo.

La Russia è stata ingannata e condotta a collaborare con il suo nemico mortale sulla comune piattaforma della "lotta al terrorismo islamico"; è stata inchiodata alla guerra cecena, con il suo strascico di errori ed orrori da entrambe le parti, mentre la superpotenza USA si assicurava posizioni strategiche decisive nel cuore d'Eurasia.

Tsunami America

La talassocrazia americana opera come un devastante tsunami!

L'onda della potenza marittima nordamericana invade la terra in profondità e distrugge tutto quel che trova sul suo cammino: uomini, società, economie, culture, identità, storia, coscienza geopolitica, fedi, civiltà.

Dove passa, è morte, fame, distruzione, miseria, lacrime e sangue. È il Diluvio Universale del terzo millennio dell'Era Volgare.

Ma l'Eurasia è grande, troppo estesa e popolata anche per questo Leviatano moderno. E l'Eurasia propriamente detta, col suo retroterra logistico siberiano, l'Heartland di mackinderiana memoria è ancora abbastanza vasta e potenzialmente ricca in materie e uomini per resistere e respingere l'attacco del Rimland occupato dall'invasione marittima.

La volontà e la via

Cosa manca allora a tutt'oggi ?

La volontà, solo la volontà, nient'altro che la volontà. La volontà che è potere, che è fare, è quindi agire nello spazio vitale geopolitico assegnato dalla natura e dalla storia. La volontà di élites dirigenti rivoluzionarie d'Eurasia che, puntandolo sguardo ben oltre i ristretti limiti del veteronazionalismo sciovinista, sappia raccogliere la bandiera delle lotte di liberazione identitaria dei suoi popoli. Ma una simile volontà, scaturita da una fede indiscussa nei valori tradizionali, deve alimentarsi di una retta conoscenza dei fatti, della storia e della geografia, della geopolitica e delle sue leggi.

L'eurasiatismo sarà allora la bandiera, la spada e il libro di questa lotta titanica e veramente decisiva per i destini del pianeta nei prossimi secoli. Eurasiatismo come liberazione e unificazione statuale, imperiale, dell'unità geopolitica euro-siberiana, da Reykjavik a Vladivostok. Eurasiatismo come sistema di alleanze e sfere di cooperazione con tutti gli altri "spazi geopoliticamente omogenei" dell'Asia, dell'Africa, dell'America Latina. Quindi eurasiatismo come sacra alleanza di tutti gli sfruttati, di tutti i "diseredati della terra", come li definiva l'Imam Khomeini, contro tutti gli sfruttatori e i depredatori mondialisti delle multinazionali. Contro i corruttori dei popoli, contro gli apolidi del capitale, gli "eletti"... da nessuno che preparano l'avvento del Nemico dell'Uomo, la catastrofe dell'Armageddon, che pure li travolgerà. Eurasiatismo infine come contrapposizione, lotta senza quartiere tra civiltà e civilizzazione, tradizione e mondo moderno, terra e mare, imperium e imperialismo, comunitarismo e liberal-capitalismo.

Se un giorno la Russia (attraverso le sue élites politiche, militari, culturali, economiche e spirituali) saprà riconoscere il proprio ruolo guida, tradizionale e rivoluzionario, in questo "scontro dei continenti", lo dovrà essenzialmente ad una piena comprensione della geopolitica, dell'eurasiatismo, della Weltanschauung che esso rappresenta. E lo dovrà in massima parte a Dugin e a tutti quei geopolitica d'Eurasia che seppero indicare la via sulla quale indirizzare la volontà.

L'accord diplomatique signé à Zurich le 10 octobre, en présence de Mme Clinton, entre les ministres des Affaires étrangères turc et arménien est présenté au monde comme une avancée historique.

Ce petit livre sur "La Question Turque et l'Europe" est paru ce 2 octobre. Conçu comme un outil argumentaire, contenant une documentation, des informations et des réflexions largement inédites en France, vous pouvez le commander directement au prix franco de port de 20 euros pour un exemplaire, 60 euros pour la diffusion de 5 exemplaires.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

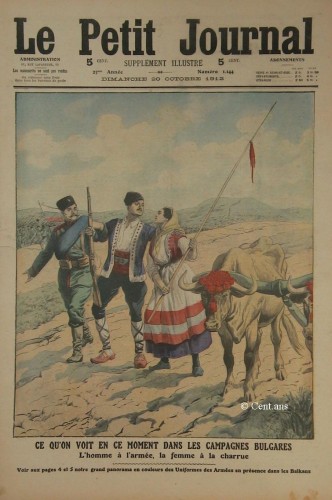

Bulgaria, la guardiana eslava del Danubio

Bulgaria, la guardiana eslava del Danubio

Anton SCHMITT:

Anton SCHMITT:

L’Etat ne jouant plus son rôle de créateur de lien social et l’école ne remplissant plus son rôle d’assimilation, ces populations récemment arrivées sur notre sol sont en proie à un vide identitaire découlant d’un rejet violent de la civilisation française (attitude que l’on retrouve également aujourd’hui chez beaucoup de « petites têtes blondes »).Elles compensent ce vide en endossant des identités alternatives, souvent inspirées ; pour les jeunes Noirs, des « gangs » américains et pour les jeunes Maghrébins, de la « mythification du bled » fièrement affichée et revendiquée, à en juger par le port de nombreux vêtements aux couleurs du Maroc ou de l’Algérie, dont le commerce tire par ailleurs profit. De plus, ce que l’on présente un peu hâtivement comme une « réislamisation » de ces populations ne trahit pas tant « un retour du religieux » que l’apparition d’un « Islam identitaire » destiné à palier cette crise identitaire. Si beaucoup pratiquent le Ramadhan, combien en revanche prient cinq fois par jour tout au long de l’année ? Combien ont lu le Coran en entier ? Combien ont fait ou feront leur voyage à la Mecque ? De plus, comment trouver sa place dans la société quand on ne possède qu’un bagage lexical d’une pauvreté inouïe, mêlant « verlan », français et mots nord-africains ou sub-sahariens ?

L’Etat ne jouant plus son rôle de créateur de lien social et l’école ne remplissant plus son rôle d’assimilation, ces populations récemment arrivées sur notre sol sont en proie à un vide identitaire découlant d’un rejet violent de la civilisation française (attitude que l’on retrouve également aujourd’hui chez beaucoup de « petites têtes blondes »).Elles compensent ce vide en endossant des identités alternatives, souvent inspirées ; pour les jeunes Noirs, des « gangs » américains et pour les jeunes Maghrébins, de la « mythification du bled » fièrement affichée et revendiquée, à en juger par le port de nombreux vêtements aux couleurs du Maroc ou de l’Algérie, dont le commerce tire par ailleurs profit. De plus, ce que l’on présente un peu hâtivement comme une « réislamisation » de ces populations ne trahit pas tant « un retour du religieux » que l’apparition d’un « Islam identitaire » destiné à palier cette crise identitaire. Si beaucoup pratiquent le Ramadhan, combien en revanche prient cinq fois par jour tout au long de l’année ? Combien ont lu le Coran en entier ? Combien ont fait ou feront leur voyage à la Mecque ? De plus, comment trouver sa place dans la société quand on ne possède qu’un bagage lexical d’une pauvreté inouïe, mêlant « verlan », français et mots nord-africains ou sub-sahariens ? Anleger setzen stärker auf finanzielle Schwierigkeiten westeuropäischer Staaten und stürzen sich geradezu auf Kreditausfallderivate (Credit Default Swaps, CDS).

Anleger setzen stärker auf finanzielle Schwierigkeiten westeuropäischer Staaten und stürzen sich geradezu auf Kreditausfallderivate (Credit Default Swaps, CDS).

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Sarkozy est-il fou ?

Sarkozy est-il fou ? Expertos militares de Estados Unidos y Polonia se reúnen hoy en esta ciudad para discutir una nueva estrategia más económica y adecuada para las necesidades defensivas de Europa, según observadores.

Expertos militares de Estados Unidos y Polonia se reúnen hoy en esta ciudad para discutir una nueva estrategia más económica y adecuada para las necesidades defensivas de Europa, según observadores.

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998