Archives de Synergies Européennes - 1994

Archives de Synergies Européennes - 1994

Un point de vue serbe

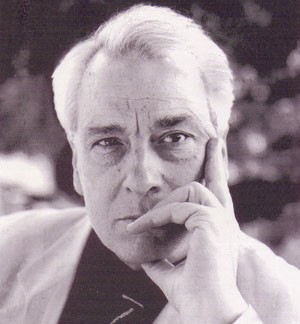

Entretien avec Dragos Kalajic, journaliste et écrivain à Belgrade

Propos recueillis par Robert STEUCKERS

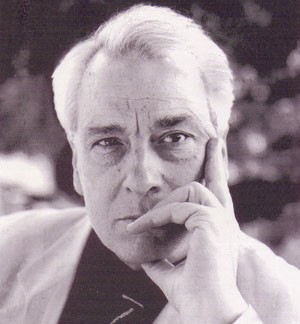

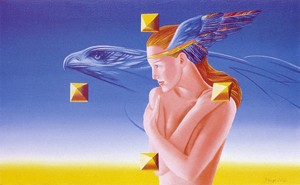

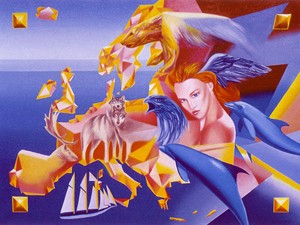

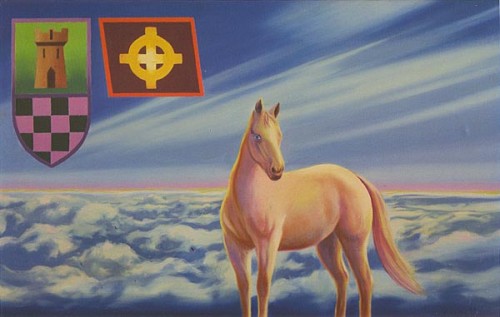

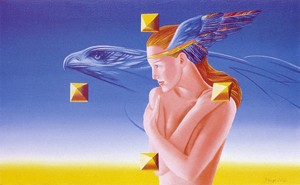

Dragos Kalajic, ancien dissident de l'époque titiste, émigré en Italie et ailleurs en Europe, est journaliste à l'hebdomadaire serbe Duga, que l'on peut acheter à Bruxelles, où il dirige l'excellente rubrique de politique étrangère. Il est actif également dans le concert des revues de la «nouvelle droite orthodoxe». Ainsi, il signe des articles remarqués dans Elementy-Nache Ideye (Belgrade) et appartient au comité de patronage d'Elementy, la revue que dirige Alexandre Douguine à Moscou. Il est aussi correspondant de l'hebdomadaire romain L'Italia Settimale, proche de l'AN et dirigé par Marcello Veneziani. Dragos Kalajic est également peintre, dont l'hyper-réalisme et les formes idéalisées des personnages se profilent sur des paysages surréalistes, avec un souffle épique qui rappelle l'heroic fantasy. Il a d'ailleurs écrit des romans dans cette veine. Mais l'essentiel de son œuvre est politique, avec des ouvrages remarqués sur l'Amérique, l'Europe et la Russie. Il a également patronné auprès d'éditeurs serbes l'édition de livres de Julius Evola, René Guénon, Mircea Eliade et Ernst Jünger.

Q.: Quel est votre jugement global sur la guerre qui se déroule aujourd'hui dans les territoires de l'ex-Yougoslavie?

DK: Je tiens d'abord à vous remercier en créant un précédent par cet interview. Si ma mémoire de lecteur est fidèle, c'est bien la première fois qu'un organe de presse partisan de l'«Europe des patries» s'intéresse au point de vue serbe sur les causes de la guerre en ex-Yougoslavie. Toutes nos connaissances et expériences attestent que c'est une guerre que les stratèges du «nouvel ordre mondial» mènent contre l'Europe et les Européens. Pour réaliser les buts de ce projet anti-européen, ils dressent les Musulmans et les Croates contre les Serbes qui défendent, maintenant, en solitaires, l'Europe et les Européens. Thomas Molnar est un des rares esprits de l'Ouest à l'avoir compris. S'adressant à son disciple Tom Fleming, rédacteur de la revue néo-conservatrice Chronicle, qui s'apprêtait à se rendre dans les pays serbes, Molnar a dit: «Je dois avouer qu'aujourd'hui ce sont les Serbes, les Serbes seuls, qui nous défendent tous contre le “nouvel ordre mondial”. Les Serbes sont le seul peuple à lutter vaillamment pour les valeurs qui ont fait la grandeur de l'Europe».

Pour pouvoir pénétrer les sens profond de cette observation, il convient de rappeler que les francs-maçons, à l'heure où l'Europe était couvertes de tombeaux, avait sacrifié sa jeunesse, construisaient en 1918 la Yougoslavie comme “le futur rempart de la civilisation contre l'expansion de la culture pangermanique”. J'ai puisé cette définition dans la Résolution sur la Yougoslavie adoptée le 29 mars 1917 par la maçonnerie du Grand Orient. C'est la définition euphémique du rempart destiné à empêcher l'expansion de l'influence politique et économique allemande en direction du Proche-Orient, c'est-à-dire vers la principale source de pétrole du monde, soumise alors au monopole du pseudo-impérialisme britannique et aujourd'hui à celui du pseudo-impérialisme américain. C'est en recourant à la puissance de ce monopole que la politique de Washington, au service de la ploutocratie new-yorkaise, exerce son chantage sur l'économie de l'Europe et du Japon.

L'Allemagne est donc la première à s'être attelée à la tâche de disloquer la Yougoslavie en encourageant le séparatisme de ses Républiques. De la Slovénie et de la Croatie d'abord, puis, par voie de conséquence, de la Bosnie-Herzégovine. La politique allemande a réussi à arracher à la CEE la reconnaissance des Républiques sécessionnistes comme Etats, au prix de la violation du droit international et des dispositions de la Charte d'Helsinki. Permettez-moi de vous rappeler que dans la Charte d'Helsinki, du 1er août 1975, les Etats signataires déclarent “considérer comme inviolables les frontières de tous les Etats-membres et s'abstenir aujourd'hui et à l'avenir de toute atteinte à ces frontières”.

L'Allemagne est donc la première à s'être attelée à la tâche de disloquer la Yougoslavie en encourageant le séparatisme de ses Républiques. De la Slovénie et de la Croatie d'abord, puis, par voie de conséquence, de la Bosnie-Herzégovine. La politique allemande a réussi à arracher à la CEE la reconnaissance des Républiques sécessionnistes comme Etats, au prix de la violation du droit international et des dispositions de la Charte d'Helsinki. Permettez-moi de vous rappeler que dans la Charte d'Helsinki, du 1er août 1975, les Etats signataires déclarent “considérer comme inviolables les frontières de tous les Etats-membres et s'abstenir aujourd'hui et à l'avenir de toute atteinte à ces frontières”.

Bien entendu, en admirateurs des thèses de Carl Schmitt et en partisans du principe de la primauté du politique sur le droit, nous pouvons, vous et moi, comprendre à la rigueur cette violation des normes juridiques internationales, surtout si cela est dans l'intérêt des Européens, fût-ce aux dépens de mes frères serbes! Mais en encourageant et en reconnaissant la sécession de la Slovénie, de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine, on a largement ouvert la porte aux vents de la guerre qui ne cessent de souffler à l'encontre des intérêts européens. Pour appréhender le sens de la réponse serbe aux défis de la guerre, vous devez prendre en compte au moins quatre faits historiques de base.

1.

Les frontières des Républiques de l'ex-Yougoslavie ont été tracées tout-à-fait arbitrairement, en 1944, par les autorités communistes illégitimes. Elles l'ont fait de manière à dépecer le corps et le territoire du peuple serbe, et à empêcher son unité, voire son soulèvement. Sous la tyrannie communiste, la communauté serbe a été morcelée et a supporté à contre-cœur l'injustice qui lui a été faite, parce que les Serbes vivaient, malgré tout, dans un Etat unique. Toutefois, la sécession des Républiques et le démembrement de la Yougoslavie ne devaient pas manquer d'actualiser la question des frontières.

2.

De sa naissance, en 1918, à sa mort, l'ex-Yougoslavie a été définie par toutes ses constitutions comme une communauté étatique de peuples. Des peuples serbe, croate et slovène au premier chef. C'est dire qu'elle n'a jamais été définie comme une communauté étatique de Républiques ou d'unités administratives. Aussi, aux termes de toutes les Constitutions de l'ex-Yougoslavie, seuls ses peuples, et non point ses Républiques, étaient-ils titulaires du droit d'auto-détermination.

3.

Dans l'ex-Yougoslavie, la Croatie n'était pas définie, elle non plus, comme étant la République du seul peuple croate, mais comme celle des peuples croate et serbe. La Constitution de l'ex-Bosnie-Herzégovine la définissait comme la République des peuples musulman, serbe et croate. Elle prescrivait le consensus des représentants politiques des trois peuples pour toutes les décisions politiques de fond. Je pense être en droit de conclure que la sécession de la Croatie et celle de la Bosnie-Herzégovine ont été accomplies de manière non seulement violente mais aussi anticonstitutionnelle. Les Serbes n'avaient rien contre le désir des Croates et des Musulmans de se détacher des la Yougoslavie et de créer leur propre Etat, mais ils ne pouvaient pas permettre que les Croates et les Musulmans entraînent également dans leur sécession le peuple serbe et les territoires dans lesquels les Serbes étaient majoritaires. En d'autres termes, face au défi des ambitions sécessionnistes des Croates et des Musulmans, les Serbes ont posé la question d'une délimitation équitable, considérant qu'ils avaient eux aussi le droit de décider eux-mêmes.

4.

4.

Les Serbes se souviennent de l'effroyable génocide auquel ils ont été soumis pendant la Deuxième guerre mondiale de la part des Croates et des Musulmans dans l'Etat indépendant de Croatie, imposé à la faveur de l'occupation allemande et italienne de la Yougoslavie. D'entrée de jeu, au lendemain des premières élections pluripartites, la politique des autorités croates en Croatie et celle de la coalition musulmano-croate en Bosnie-Herzégovine s'étant révélées comme ouvertement serbophobes et revanchardes, assorties de surcroît d'actes de violence et de persécutions, le génocide a resurgi dans la mémoire des Serbes qui ont pris conscience de l'impérieuse nécessité de se défendre. Les premières attaques armées contre les Serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine ont été lancées par les formations paramilitaires des nouvelles autorités. Les Serbes ont pris les armes parce qu'ils risquaient d'être l'objet d'un nouveau génocide ou, pour le moins, de se voir ravaler au rang de citoyens de second ordre, exposés aux humiliations, aux persécutions et à l'assimilation.

Nous pouvons revenir maintenant à la cause principale, à la cause extérieure de la guerre en ex-Yougoslavie, c'est-à-dire au rôle de la politique américaine qui utilise cyniquement la vieille formule du “divide et impera”. Ayant remarqué que le rempart anti-germanique, que l'on appelait la “Yougoslavie”, était en train de se disloquer, les stratèges de Washington et du “nouvel ordre mondial” ont entrepris de réaliser une alternative offensive. Cette alternative se propose de plonger l'épée de l'Islam dans le cœur de la vieille Europe. Washington s'efforce de mettre en place, sous hégémonie turque, une chaîne ininterrompue d'Etats et de pseudo-Etats dans les Balkans, de la Turquie à la Bosnie-Herzégovine en passant par la Bulgarie, la Macédoine et l'Albanie. Ces derniers pays sont perçus comme le fer de lance de la pénétration de l'hégémonie turque et de l'immigration des masses islamiques en Europe. C'est au demeurant la raison pour laquelle la politique de Washington insiste si rageusement sur l'intégrité de la Bosnie-Herzégovine, et s'oppose à toute partition de l'ex-République.

Les stratèges de Washington savent parfaitement qu'il ne manque aux Musulmans de l'ex-Bosnie-Herzégovine que quelques pourcents pour atteindre la majorité absolue. Comme ceux-ci pourraient réaliser cette majorité à la faveur d'une simple immigration de Musulmans venus de Turquie, les leaders de l'islamisme bosniaque promettaient publiquement, avant la guerre, de faire venir de Turquie le nombre de Musulmans nécessaire, et de les installer en Bosnie-Herzégovine. Sous le couvert de la “société civile” et du “multiculturalisme”, les politiciens de Washington et leurs laquais musulmans s'appliquent donc à faire de toute la Bosnie-Herzégovine une “Musulmanie”, le plus grand Etat musulman au cœur de l'Europe. Le partage de la Bosnie-Herzégovine en trois Etats ethniques réduirait considérablement les dimensions de cette “Musulmanie” et en affaiblirait les potentialités. Constatons aussi que les médias occidentaux au service du “nouvel ordre mondial” accusent les Serbes d'avoir conquis près de 70% du territoire de la Bosnie-Herzégovine, alors que leur pourcentage dans la population totale ne serait que de 34%. Mais la vérité est que les Serbes n'ont rien conquis du tout et qu'ils se contentent de défendre ce qui est à eux. En effet, étant pour la plupart des agriculteurs, les Serbes sont majoritaires dans les campagnes, tandis que les Musulmans sont concentrés dans les villes comme Sarajevo.

Ce qui pose un problème particulier aux stratèges américains dans cette guerre contre l'Europe, c'est le manque de continuité territoriale entre l'Albanie et la Macédoine d'un côté, et la Bosnie-Herzégovine de l'autre. Pour pouvoir réaliser l'objectif d'une pénétration et d'une hégémonie turques et favoriser la conquête islamique pacifique de l'Europe par le biais de l'immigration, il est dès lors indispensable d'arracher à la Serbie les régions qui relient les points d'appui que nous venons d'évoquer. Ces régions sont la Raska, le Kossovo et le Métohie à population majoritairement musulmane. C'est du reste pourquoi, usant de sanctions brutales et génocidaires, la politique de Washington exige de la Serbie qu'elle leur accorde l'autonomie politique, c'est-à-dire en fait le statut d'Etat dans l'Etat. Vous devez savoir que les Albanais de la province de Kossovo-Métohie jouissent de droits plus étendus qu'aucune autre minorité nationale en Europe, mais qu'ils refusent de les exercer, allant, à l'instigation des fomentateurs de guerre de Washington, jusqu'à exiger l'indépendance complète, c'est-à-dire en réalité la sécession de la province et son rattachement à l'Albanie.

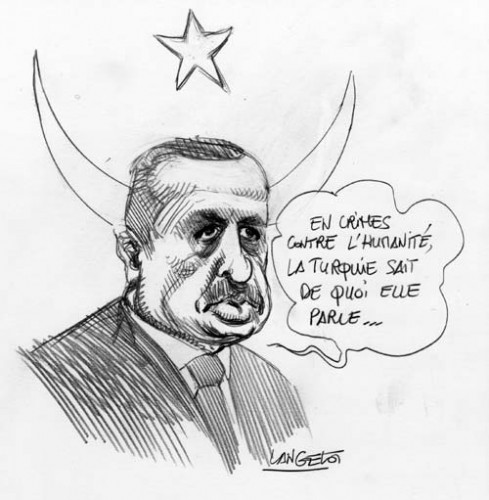

Dans le même temps, comme vous le savez, la politique de Washington exerce sur l'Union Européenne une forte pression pour l'amener à admettre en son sein la Turquie, présentée comme un Etat laïque et pro-occidental. S'imaginant que, hormis eux, personne ne connaît leur langue, les géopoliticiens turcs expriment ouvertement dans leurs médias l'espoir qu'en entrant dans l'UE, ils islamiseront l'Europe. Simpliste, leur calcul est pourtant exact: la Turquie compte près de 70 millions d'habitants et, lorsque, fût-ce par le truchement de la double nationalité, les peuples turcophones des Républiques musulmanes de l'ex-URSS se seront joints à eux, ils seront au nombre de 200 millions. Permettez-moi maintenant de vous présenter une des projections géopolitiques extraites de la presse turque: elle a été exposée, avec une joie maligne et fondamentalement anti-européenne, par Nazimi Arifi, commentateur politique du journal turc Turkiye Gazetes, dans les colonnes de l'organe des Musulmans bosniaques Preporod du 15 août 1990: «L'Europe voit dans la Turquie un pays appelé à compter 200 millions d'habitants. Logiquement, l'Europe ne s'opposera pas à la Turquie. En outre, la présence des Musulmans en Europe est devenue une chose tout-à-fait normale. Dans dix ans, un Européen sur deux sera Musulman. La forte natalité chez les peuples musulmans, la migration économique du monde islamique vers l'Europe, la baisse de la natalité européenne, les conversions à l'Islam sont autant de faits que, qu'elle le veuille ou non, l'Europe doit admettre».

On ne saurait être plus clair. Quant à nous, les Serbes, dans les ruines de la Bosnie-Herzégovine, nous savons à quoi nous en tenir puisque le leader des islamistes locaux, Alija Izetbegovic, nous l'a signifié depuis longtemps et sans ambages dans sa “Déclaration Islamique” de 1970: «Il n'y a ni paix ni coexistence entre la religion islamique et les institutions sociales et politiques non islamiques». Vous, nos frères d'Europe occidentale, devriez savoir, à propos de l'Islam, que le Coran ne prescrit à ses fidèles que deux attitudes face aux “infidèles”: la guerre ou la trêve, mais en aucun cas la paix. Le trêve, le Coran ne l'envisage que lorsque les Musulmans sont trop faibles pour mener la guerre. Dès qu'ils sont suffisamment forts, leur devoir est de faire la guerre pour la victoire sacrée de l'Islam. Il y a 600 ans, à la Bataille du Kossovo, les Serbes ont sacrifié leur aristocratie et leur Etat pour défendre l'Europe contre l'invasion des armées musulmanes. Cette bataille a la même signification que celle de Poitiers, au 8ième siècle, quand les forces européennes coalisées ont arrêté la pénétration islamique en Gaule. Aujourd'hui, une fois de plus, comme au 14ième siècle, les Serbes défendent l'Europe. Or nos frères d'Europe occidentale ne nous témoignent ni reconnaissance ni solidarité: au contraire, ils nous démonisent cruellement, en adoptant toutes les positions serbophobes diffusées par les médias au service de la ploutocratie anglo-américaine et protestante, en vue d'établir le projet anti-européen de “nouvel ordre mondial”.

On ne saurait être plus clair. Quant à nous, les Serbes, dans les ruines de la Bosnie-Herzégovine, nous savons à quoi nous en tenir puisque le leader des islamistes locaux, Alija Izetbegovic, nous l'a signifié depuis longtemps et sans ambages dans sa “Déclaration Islamique” de 1970: «Il n'y a ni paix ni coexistence entre la religion islamique et les institutions sociales et politiques non islamiques». Vous, nos frères d'Europe occidentale, devriez savoir, à propos de l'Islam, que le Coran ne prescrit à ses fidèles que deux attitudes face aux “infidèles”: la guerre ou la trêve, mais en aucun cas la paix. Le trêve, le Coran ne l'envisage que lorsque les Musulmans sont trop faibles pour mener la guerre. Dès qu'ils sont suffisamment forts, leur devoir est de faire la guerre pour la victoire sacrée de l'Islam. Il y a 600 ans, à la Bataille du Kossovo, les Serbes ont sacrifié leur aristocratie et leur Etat pour défendre l'Europe contre l'invasion des armées musulmanes. Cette bataille a la même signification que celle de Poitiers, au 8ième siècle, quand les forces européennes coalisées ont arrêté la pénétration islamique en Gaule. Aujourd'hui, une fois de plus, comme au 14ième siècle, les Serbes défendent l'Europe. Or nos frères d'Europe occidentale ne nous témoignent ni reconnaissance ni solidarité: au contraire, ils nous démonisent cruellement, en adoptant toutes les positions serbophobes diffusées par les médias au service de la ploutocratie anglo-américaine et protestante, en vue d'établir le projet anti-européen de “nouvel ordre mondial”.

Comment expliquer l'erreur de la politique allemande qui, en soutenant les Croates et les Musulmans, ne fait en réalité que servir la stratégie de Washington? Dans le meilleur des cas, la politique allemande est victime de l'espoir fallacieux qu'elle pourra mettre à profit l'hégémonie turque et l'expansion islamique pour accéder aux marchés du Proche-Orient. Peut-être les Allemands misent-ils sur les sentiments traditionnellement germanophiles et anti-américains des peuples islamiques? Mais ces sentiments sont le fruit de conjonctures à court terme et d'un pragmatisme éphémère. Ils sont donc changeants. Seuls les Serbes sont capables de nourrir des sentiments d'amitié au-dessus et même aux dépens de leurs intérêts politiques. Par leurs sentiments, les Serbes infirment la notion du politique chère à Carl Schmitt, parce qu'ils subordonnent la politique à l'éthique. Les Serbes sont d'instinct des adeptes du principe de Cicéron qui disait que seul l'honneur détermine l'utilité, et non le contraire. Je veux dire par là qu'il n'y a pas aujourd'hui, parmi les géopoliticiens allemands, des spécialistes de l'ethnologie et de la caractérologie nationale. Dommage, cas ce sont précisément des ethnologues allemands du 19ième siècle qui ont découvert dans les Serbes un peuple unique ayant le plus à cœur les principes de l'éthique aristocratique de la pensée et de l'action.

Q.: Quel est votre jugement sur les politiques croates et musulmanes depuis la dislocation de l'ex-Yougoslavie?

DK: Avant cette guerre, j'avais plus d'amis parmi les Croates que parmi les Serbes. La tragédie des Croates qui, conséquence d'une politique suicidaire, est en train de les conduire à la ruine, me fait une peine terrible. Je me sens parfaitement capable de juger cette politique du point de vue des intérêts croates, et c'est sous cet angle que je me place maintenant pour répondre à votre question. Toutes mes connaissances, indirectes ou directes, me persuadent que la politique croate est le fruit d'une symbiose monstrueuse entre l'intelligentsia anti-croate et anti-catholique, d'une part, et l'obsession anti-serbe du nationalisme croate, d'autre part. Je dirais, en simplifiant les choses, que le cerveau de cette politique secrète un comportement hostile aux Croates en utilisant comme force de travail et comme exécuteurs les muscles du nationalisme croate lui-même, dans sa forme brute.

Je suppose que le Président Tudjman est conscient de la force des ennemis des nationalismes européens et de la chrétienté, et qu'il s'est entouré de conseillers issus des milieux de l'intelligentsia libérale et antichrétienne pour donner le change à la ploutocratie occidentale. Dès les premiers jours de son accession au pouvoir, il a fait appel à des conseillers venus des rangs du «Parti social-libéral croate», un parti d'opposition dont le signe est une parodie de la Croix: deux équerres maçonniques jointes. Selon toutes les apparences, Tudjman était devenu, dès le départ, leur otage. Ces conseillers ont tout fait pour pousser les Serbes à l'insurrection armée. Ils sont allés jusqu'à publier dans la presse croate le texte de l'enregistrement d'un entretien secret entre Tudjman et le regretté Jovan Raskovic, le leader combien pacifique des Serbes de l'ex-Croatie, qui ne demandait que l'autonomie culturelle pour le peuple serbe. Sans le moindre succès. Cet échec fit s'évanouir le prestige du Dr. Raskovic qui ne tarda pas à être remplacé par des chefs plus résolus de la résistance serbe.

Il m'apparaît très symptomatique que les agents patentés du mondialisme, qui détiennent le pouvoir culturel aujourd'hui, et tirent les ficelles des gouvernements et de leurs oppositions, s'emploient à défendre l'intégrité de la Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire de cette “Musulmanie” dans laquelle non seulement les Serbes mais aussi les Croates deviendraient des minorités nationales opprimées. Mais quand ils parlent de la Croatie elle-meêm, ils oublient leurs discours sur la “société civile” et la “société multiculturelle”, qu'ils prononcent pour justifier le maintien d'un République de Bosnie-Herzégovine intégrale, et professent hargneusement la guerre, prônent la conquête militaire de la République Serbe de la Krajina (Srpska Krajina) qui s'est détaché de l'Etat croate. Or je connais fort bien le potentiel militaire de la Srpska Krajina et je sais aussi que, pour les Croates, l'option de guerre équivaudrait au suicide national, quasiment à un anéantissement génétique. En effet, la guerre actuelle a déjà coûté au peuple croate près de 70.000 hommes, les meilleurs de ses fils, souvent de très jeunes garçons.

L'instrument de cette politique, finalement anticroate et anticatholique, qui pousse la Croatie à la ruine, est le nationalisme croate dans sa forme brute et primitive, composé essentiellement de serbophobie. Au lieu de préserver et de développer l'individualité croate dans un esprit positif, il s'attache à nier exclusivement tout lien et toute resemblance avec les Serbes. Tout se passe comme si l'unique définition des Croates était qu'ils sont des “Non-Serbes”. Il me smeble aussi qu'ils cultivent une sorte de complexe d'infériorité vis-à-vis des Serbes. Volet pathologique particulier de ce complexe: la présence de descendants de Serbes convertis au catholicisme, qui constituent les éléments les plus combatifs du nationalisme croate et des milices qui luttent sur le front. En psychologie de la religion, cette forme de pathologie est ce que l'on appelle la “conversion incomplète”. C'est en tuant des Serbes qu'ils tentent de se confirmer comme Croates. Ce complexe a des racines très profondes qui remontent à l'époque des invasions ottomanes. La République de Venise, puis l'Empire austro-hongrois, a fait peupler les régions abandonnées par les Croates sous la poussée des conquérants, de Serbes prêts à défendre les armes à la main les terres qu'ils recevaient en fief. C'est ainsi qu'a été créée la Krajina, région frontalière où les Serbes ont toujours joui de l'autonomie politique, sous la juridiction de Vienne, et non pas sous celle de Zagreb.

La politique de la Croatie nouvelle a souffert, dès le départ, d'amoralisme: rejetant l'héritage communiste, elle s'est évertuée à conserver tous les territoires reçus en don de la géopolitique antiserbe du régime communiste. Au lendemain de l'émergence de leur Etat, les Croates chantaient Danke Deutschland! Maintenant leurs hommes d'Etat se vantent sans vergogne de ce que la Croatie soit devenue un instrument de la politique de Washington. Il est intéressant de rappeler qu'à la veille de la guerre serbo-croate, le commandant des forces croates, le Général Martin Spegelj, se flattait publiquement d'avoir obtenu de certains généraux américains la promesse qu'ils lui fourniraient des armes pour 100.000 soldats. Et il conseillait, toujours publiquement, à ses subordonnés d'être sans pitié pour les Serbes, y compris les civils. Aiguillonnée par les émissaires et les agents de Washington, la politique croate conduit son peuple au bord du précipice. Si la fédération musulmano-croate en Bosnie-Herzégovine et sa confédération avec la Croatie se maintiennent, les Croates deviendront en l'espace d'une génération une simple minorité nationale, et la Croatie ne sera plus qu'une région de la “Musulmanie”.

Q.: Vous qui êtes un ancien dissident de l'époque titiste, et même un émigré, pouvez-vous nous expliquez quelle a été la position de la droite yougoslave, ou des droites yougoslaves, à l'égard de Josip Broz, dit «Tito»?

DK: Les protagonistes de la droite authentique, spirituelle, en ex-Yougoslavie peuvent se compter sur les doigts de la main. Le régime de Tito était confronté à trois espèces d'opposition, très faibles au demeurant face aux rangs serrés de la Ligue des communistes de Yougoslavie qui disposait d'un monopole politique absolu: il y avait les néomarxistes qui critiquaient le pouvoir en place au départ de positions ultra-gauchistes, puis les nationalistes sentimentaux et, enfin, les partisans du libéralisme économique. Fait intéressant, les protagonistes de ces trois types d'opposition sont aujourd'hui unis sur la plate-forme de l'idéologie libérale, de la “société civile”, du “multiculturalisme” et du mondialisme, et ils servent ouvertement les intérêts des seigneurs du “nouvel ordre mondial”.

De l'aveu de ses plus proches collaborateurs, Tito était maçon. L'année charnière de sa carrière fut 1956. Il reçut alors de John Forster Dulles l'autorisation et l'ordre de mettre en place le cadre politique nécessaire pour récupérer les anciennes colonies européennes, sous le nom de “mouvement des non-alignés”. Vous êtes bien placé pour savoir que ces colonies se sont “libérées” avec l'aide financière et politique de Washington qui s'est appliqué à leur imposer une forme nouvelle de colonialisme, infiniment plus efficace: l'économie de la dette. Josip Broz Tito fut un des plus éminents exécutant de cette opération, et de nombreuses lignes de crédit passaient alors par la Yougoslavie. Tito devait faire de la Yougoslavie elle-même une colonie de l'internationale des usuriers. Beaucoup se souviennent aujourd'hui, non sans nostalgie, de l'“économie de bien-être” des années 70, mais ils oublient que la Yougoslavie contracta alors une dette de l'ordre de 30 milliards de dollars qu'il s'agit maintenant de rembourser!

Tito a su longtemps mettre habilement à profit la guerre froide en se faisant passer, en Occident, pour une victime en puissance de l'hégémonie soviétique, tout en laissant entendre à Moscou qu'il était disposé à se blottir de nouveau dans son giron. Il était aidé à la fois par l'Ouest et par l'Est, mais il finit, dans les années 70, par tomber dans le piège de l'usurocratie internationale. Sans se soucier des conséquences de son gâchis, il gaspillait les crédits, sachant que quelqu'un d'autre serait obligé de les rembourser après sa mort. Une plaisanterie, très populaire après la disparition de Tito, illustre bien le cynisme de sa politique. Vous vous rappelez sans doute que son agonie a été longue et qu'à cause de la gangrène qui le minait, on a dû lui amputer une jambe. Après que la Faucheuse eût fait son œuvre, notre personnage descend en enfer où il trouve, non pas les tourments et les supplices qu'il appréhendait, mais une étrange liesse, des festins, bref l'euphorie et la fièvre de la consommation. Demandant à son voisin ce qui se passait, il s'entend dire: «Tout a changé depuis l'arrivée de l'unijambiste. Nous sommes en train de croquer ses emprunts».

Q.: Dans le contexte actuel, eu égard au blocus que vous subissez et à l'image négative que véhicule les médias à propos de la Serbie, quelles sont vos intentions?

DK: Les Serbes rappellent volontiers un proverbe, dont la pertinence est confirmée aujourd'hui, par les temps que nous vivons: «A quelque chose, malheur est bon». Les sanctions impitoyables et génocidaires que nous subissons, et l'hostilité pour ainsi dire universelle qui nous entoure, nous obligent à nous surpasser. Pour pouvoir produire le minimum indispensable à notre existence —c'est-à-dire notre Etat souverain et indépendant, et la liberté— nous devons exiger de nous-mêmes un maximum qui effrayerait des peuples beaucoup plus grands et dotés d'une tradition et d'une force bien plus considérables que les nôtres. En luttant pour la liberté de notre patrie, nous combattons aussi pour tous les Européens, en leur donnant l'exemple de l'abnégation et de l'autonomie. Nous défendons l'Europe contre la pénétration de l'islamisme, et nous résistons aux coups les plus terribles du “nouvel ordre mondial”.

En se débattant au milieu de tant d'épreuves, les Serbes ont montré et prouvé qu'ils sont des révolutionnaires conservateurs par excellence. Nous luttons pour les conditions dont nous avons besoin pour créer des valeurs qui méritent d'être sauvegardées. S'il n'y avait pas eu cette guerre, les Serbes auraient probablement sombré dans le guet-apens de ce qu'il est convenu d'appeler la “société multiculturelle” et le “libre marché”. Grâce aux défis que nous lance le “nouvel ordre mondial”, nous savons désormais que le “libre marché” n'est en fait que la formule servant à détruire les fondements économiques des nations et à ravaler l'homme au rang d'animal économique. Nous voyons à l'oeil nu ce que cette formule a fait de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Hongrie, de la Pologne ou de la Russie. Tous ces pays et leurs peuples se sont candidement laissé entraîner dans un cycle nouveau d'exploitation coloniale, bien pire que les précédents. Les pays post-communistes ont largement ouvert leur marché au capital étranger, espérant qu'il leur apporterait la vie que vivent les protagonistes de la série télévisée Dynasty. Or il est apparu que le capital étranger évitait les secteurs productifs et s'investissait pour l'essentiel dans les réseaux de distribution de la camelote occidentale. Pour acheter toute cette pacotille qui leur donne l'illusion de participer à la “civilisation occidentale”, les peuples du post-communisme doivent s'endetter encore plus lourdement. Le capital étranger est attiré principalement par les salaires de misère de la main-d'œuvre locale et le fait qu'il est exempté de toute obligation fiscale et syndicale. Les peuples du post-communisme ont le sentiment d'avoir été bernés parce qu'ils continuent à croupir dans le dénuement. C'est avec indignation qu'ils regardent les charognards étrangers arracher leurs terres et leurs biens avec le concours des pseudo-élites politiques et des mafias.

Les sanctions imposées à la nouvelle Yougoslavie visent à briser non seulement l'économie nationale mais aussi celle des pays voisins, de la Bulgarie, de la Roumanie voire de la Grèce. Nous savons qu'à l'étranger une volée de rapaces appellent cet effondrement de leurs vœux. Mais nous sommes fermement décidés à résister au siège, coûte que coûte. Les sanctions qui font que nous ne nous endettons plus, nous poussent à pratiquer la politique d'auto-suffisance économique. Il s'est révélé que nous devions importer peu de choses et que nous pouvions produire nous-mêmes bien des marchandises et services de substitution. J'espère, pour ma part, que les sanctions dureront assez longtemps pour contraindre notre politique à s'engager de la manière la plus énergique dans la voie de l'autosuffisance économique.

Nous savons que la pression des processus mondiaux d'intégration appelle la mise en place de dispositifs défensifs à leur mesure. Nous devons riposter aux défis du mondialisme en créant notre propre système d'intégration, l'alliance culturelle, politique, économique et militaire des pays appartenant au cercle de la civilisation chrétienne orientale. Chacun des grands systèmes économiques existants se fonde sur une base religieuse. Le modèle capitaliste libéral repose sur les fondements puritains-protestants, biblico-calvinistes, qui ont été fort bien explicités par les recherches de Weber et de Sombart. A l'autre extrême, le modèle japonais de capitalisme a pour assise la conception bouddhique du travail. C'est dire que nous devons créer un système économique répondant à la forma mentis chrétienne orientale.

L'essence de la chrétienté orthodoxe est la doctrine de la divinisation de l'homme. En se rapprochant de Dieu, l'homme se métamorphose et ressemble de plus en plus au modèle divin. Dans notre système, l'économie doit redevenir un moyen et cesser d'être la finalité de la vie. Elle doit être l'outil de la transformation spirituelle de l'homme et du peuple. L'éthique orthodoxe exclut l'égoïsme et prescrit la solidarité. Aussi notre système économique doit-il être au service de la collectivité, et non pas de l'individu. Le modèle japonais nous est très proche, et tout porte à croire que nous réussirons à ouvrir une “troisième voie” qui se situera à égale distance du capitalisme libéral et du socialisme réel, dont on sait qu'ils ne sont que deux chemins différents conduisant au même abîme. En outre, le capitalisme libéral et le socialisme réel émanent de la même matrice, de matrice puritano-protestante.

Q.: Comment l'Etat serbe, agrandi ou non, se comportera-t-il, quand la guerre sera finie, à l'égard de l'Allemagne, de la France, de l'Europe occidentale dans son ensemble? Par ailleurs, comment mettra-t-on fin aux hostilités qui divisent les peuples slaves dans les Balkans?

DK: Nous saurons distinguer les peuples d'Europe occidentale de leurs pseudo-élites félonnes, qui sont pour l'essentiel au service du mondialisme. On a l'impression, du point de vue serbe, que les peuples d'Europe occidentale sont sous l'effet d'une drogue ou d'une anesthésie. Tout se passe, en effet, comme s'ils ne voyaient pas le gouffre vers lequel les pseudo-élites sont en train de les conduire. Ils nous font penser à quelqu'un qui serait atteint d'une grave maladie, sans en être encore conscient. La maladie progresse lentement, de sorte que la victime ne remarque pas les changements qu'elle provoque. Elle s'y habitue, croyant que la douleur ou la torpeur qu'elle ressent de temps à autre n'est qu'une faiblesse passagère. Elle prend des sédatifs et des euphorisants qui éliminent de sa conscience des signes d'alarme pourtant précieux, au point de devenir la proie de ses propres chimères, en attendant l'effondrement définitif de son système de défense. Cette maladie dure depuis deux cents ans, depuis la Révolution française et l'usurpation du pouvoir par la bourgeoisie. L'Etat est détruit, l'Eglise minée, tandis que la scène publique devient le “marché libre” auquel l'homme ne peut accéder que comme consommateur ou comme producteur. Tout le reste, tout ce qu'il y a d'essentiel dans l'homme, tout ce qui lui permet de rester debout, a été fourré dans les chenils du privé où l'esprit et l'âme sont dévastés par les programmes médiatiques de débilisation et de crétinisation. L'immigration des masses africaines et asiatiques assène le coup de grâce aux Européens de l'Ouest. J'ai bien peur qu'en l'espace d'une génération l'Europe occidentale ne devienne une province du Maghreb ou, au mieux, quelque chose qui ressemblera au Brésil d'aujourd'hui.

Nous les Serbes, nous vous aidons autant que nous le pouvons en luttant contre le “nouvel ordre mondial” et en endiguant la pénétration de l'Islam qui déferle sur l'Orient. Dans nos églises, nous sommes nombreux à prier pour le salut de nos frères européens de l'Ouest. Nous prions pour que vous sortiez enfin de votre narcose et de votre anesthésie, pour que vous preniez conscience du précipice vers lequel vos pseudo-élites politiques félonnes et corrompues sont en train de vous mener.

Pour ce qui est de l'hostilité entre les Slaves, plus particulièrement entre les Serbes et les Croates, elle ne dépend pas des Serbes. Nous, nous ne faisons que défendre notre patrie. Et nous savons que nous avons de notre côté les lois de la vie, la vérité et la justice. Nos adversaires ont opté, quant à eux, en faveur de l'American Way of Death, du mensonge et de l'injustice. Si paradoxal que cela puisse paraître, force est de constater que nous luttons aussi pour les Croates. Notre nationalisme n'est pas une fin en soi, mais un point de départ vers l'ouverture sur les valeurs des autres nations qui nous sont spirituellement proches. C'est une tradition qui remonte à l'empire médiéval serbe, successeur légitime et consacré de l'empire romain. C'est également de cette tradition romaine qu'émane notre emblème, l'aigle blanc bicéphale. Il nous rappelle en permanence que nous devons viser haut. J'ai parcouru et je parcours encore toutes les lignes de défense serbes, et je puis vous affirmer, la conscience parfaitement tranquille, que je n'y ai trouvé parmi les combattants un seul exemple de haine envers l'ennemi. Les Serbes sont au-dessus de toute haine. La seule tentation à laquelle il leur arrive de succomber, c'est celle du mépris pour l'ennemi, pour son aveuglement ou sa cruauté.

Q.: Quelle serait la place d'un parti nationaliste serbe dans l'Europe des patries ou des ethnies, dans le concert informel des nationalistes? Sous quelles conditions cette éventuelle insertion pourrait-elle se faire?

Pendant que vous rêvez, en Occident, à l'«Europe des patries», nous, nous la créons par notre lutte, de Belgrade à Moscou. Nous sommes en train d'en jeter les premiers fondements réels, concrets. Lorsque nous aurons réalisé notre alliance, nous vous aiderons à nous rejoindre pour construire ensemble l'Europe des patries et des peuples unis, de Dublin à Vladivostok. Le premier pas doit être accompli dans le domaine de la culture, le second dans celui de la politique, et le troisième dans celui de l'économie. Cet ordre est suggéré par la tradition indo-européenne la plus ancienne, c'est-à-dire la structuration tridimensionnelle de tout communauté. Ce n'est pas un hasard si la construction de l'UE a commencé par l'économie. Si cette “erreur” a été commise, c'est précisément pour assurer le règne du démon de l'économie sur la politique et la culture.

Pour ce qui est du “parti nationaliste serbe”, je n'envisage par une telle forme d'organisation politique. Je pense que la démocratie indirecte pluripartite est une institution pernicieuse qui sert à détruire l'unité de la nation. Nous réfléchissons à la démocratie directe et à des formes de représentation politique qui embrasseraient toutes les dimensions de la communauté, c'est-à-dire la science, la culture, le travail, l'église, l'armée...

Bien entendu, nous ne nous attendons pas à voir les institutions de la démocratie indirecte et pluripartite disparaître dans un proche avenir. Elles se maintiendront probablement bien avant dans le 21ième siècle, ne serait-ce que par la force de l'inertie. Aussi est-il indispensable de compléter un tel système en y adjoignant des institutions d'expression et de décision politique multidimensionnelle. Cette alternative est également indispensable pour combattre la partitocratie qui a déjà causé bien du mal et qui en fait de plus en plus.

Ici, aux postes avancés de la défense de l'Europe, nous voyons clairement l'avenir et nous le vivons déjà. Cet avenir est placé sous le signe de grands heurts de civilisations, de religions et de races. Le sort des Européens se joue déjà, et cela sur la ligne Belgrade-Moscou. Nous, les Serbes et les Russes, connaissons bien les points faibles des défenseurs de l'Europe en Occident, et c'est la raison pour laquelle nous ne vous demandons pas de nous aider. De même, nous n'attendons pas de vous que vous vous joigniez à nous. Ce que nous vous demandons, c'est uniquement de nous comprendre, de ne pas succomber à la propagande de nos ennemis communs, de ne pas porter de jugement sur notre lutte en ressassant des préjugés et des poncifs historiques éculés.

Et surtout, n'ayez pas peur de nos ennemis communs, des seigneurs auto-proclamés du “nouvel ordre mondial”, qui s'agitent de l'autre côté de l'Atlantique. Ils sont beaucoup plus faibles qu'ils ne le croient. Une tête européenne intelligente les effraye plus que les arsenaux nucléaires de la Russie. Ils savent très bien que de cette tête européenne peut jaillir une étincelle qui mettrait le feu à leur monde, à leurs tromperies et à leurs chimères de papier, et le réduirait vite en cendres. Ces esprits nains et ces monstres moraux ne parviennent à survivre que grâce à leur art du parasitisme, grâce à la perfidie avec laquelle ils dressent les nations européennes les unes contre les autres. La devise du nationalisme serbe est: «Nationalistes de tous les pays, unissez-vous»!

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg L'immigration, un instrument du mondialisme

L'immigration, un instrument du mondialisme Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990 Ensuite, après l'effondrement des rêves bonapartistes de conquête de l'Orient consécutif à la bataille perdue du Nil, les Britanniques purent débloquer des ressources considérables pour asseoir leur domination aux Indes et s'emparer de colonies étrangères dont le site détenait une importance stratégique. Au Congrès de Vienne en 1815, c'est un second Empire britannique, fermement établi, qui se présentait face aux autres puissances européennes.

Ensuite, après l'effondrement des rêves bonapartistes de conquête de l'Orient consécutif à la bataille perdue du Nil, les Britanniques purent débloquer des ressources considérables pour asseoir leur domination aux Indes et s'emparer de colonies étrangères dont le site détenait une importance stratégique. Au Congrès de Vienne en 1815, c'est un second Empire britannique, fermement établi, qui se présentait face aux autres puissances européennes.

Zwölfnächte, Rauhnächte, Rauchnächte, die Nächte zwischen dem 25.12. und 6.1. Sie sind eine Zeit der Wiederkehr der Seelen, der Wilden Jagd und des Erscheinens von Geistern, die bewirtet oder durch Räuchern, Lärmen oder Kreuzeszeichen abgewehrt werden. Jeder dieser Tage soll als Lostag Vorbedeutung für Wetter und Schicksal im betreffenden Monat des folgenden Jahres haben.

Zwölfnächte, Rauhnächte, Rauchnächte, die Nächte zwischen dem 25.12. und 6.1. Sie sind eine Zeit der Wiederkehr der Seelen, der Wilden Jagd und des Erscheinens von Geistern, die bewirtet oder durch Räuchern, Lärmen oder Kreuzeszeichen abgewehrt werden. Jeder dieser Tage soll als Lostag Vorbedeutung für Wetter und Schicksal im betreffenden Monat des folgenden Jahres haben.

Oleada de huelgas en Grecia

Oleada de huelgas en Grecia Andreas Mölzer:

Andreas Mölzer: Erdogans neue Finte

Erdogans neue Finte Presseschau

Presseschau

Archives de Synergies Européennes - 1994

Archives de Synergies Européennes - 1994 L'Allemagne est donc la première à s'être attelée à la tâche de disloquer la Yougoslavie en encourageant le séparatisme de ses Républiques. De la Slovénie et de la Croatie d'abord, puis, par voie de conséquence, de la Bosnie-Herzégovine. La politique allemande a réussi à arracher à la CEE la reconnaissance des Républiques sécessionnistes comme Etats, au prix de la violation du droit international et des dispositions de la Charte d'Helsinki. Permettez-moi de vous rappeler que dans la Charte d'Helsinki, du 1er août 1975, les Etats signataires déclarent “considérer comme inviolables les frontières de tous les Etats-membres et s'abstenir aujourd'hui et à l'avenir de toute atteinte à ces frontières”.

L'Allemagne est donc la première à s'être attelée à la tâche de disloquer la Yougoslavie en encourageant le séparatisme de ses Républiques. De la Slovénie et de la Croatie d'abord, puis, par voie de conséquence, de la Bosnie-Herzégovine. La politique allemande a réussi à arracher à la CEE la reconnaissance des Républiques sécessionnistes comme Etats, au prix de la violation du droit international et des dispositions de la Charte d'Helsinki. Permettez-moi de vous rappeler que dans la Charte d'Helsinki, du 1er août 1975, les Etats signataires déclarent “considérer comme inviolables les frontières de tous les Etats-membres et s'abstenir aujourd'hui et à l'avenir de toute atteinte à ces frontières”. 4.

4. On ne saurait être plus clair. Quant à nous, les Serbes, dans les ruines de la Bosnie-Herzégovine, nous savons à quoi nous en tenir puisque le leader des islamistes locaux, Alija Izetbegovic, nous l'a signifié depuis longtemps et sans ambages dans sa “Déclaration Islamique” de 1970: «Il n'y a ni paix ni coexistence entre la religion islamique et les institutions sociales et politiques non islamiques». Vous, nos frères d'Europe occidentale, devriez savoir, à propos de l'Islam, que le Coran ne prescrit à ses fidèles que deux attitudes face aux “infidèles”: la guerre ou la trêve, mais en aucun cas la paix. Le trêve, le Coran ne l'envisage que lorsque les Musulmans sont trop faibles pour mener la guerre. Dès qu'ils sont suffisamment forts, leur devoir est de faire la guerre pour la victoire sacrée de l'Islam. Il y a 600 ans, à la Bataille du Kossovo, les Serbes ont sacrifié leur aristocratie et leur Etat pour défendre l'Europe contre l'invasion des armées musulmanes. Cette bataille a la même signification que celle de Poitiers, au 8ième siècle, quand les forces européennes coalisées ont arrêté la pénétration islamique en Gaule. Aujourd'hui, une fois de plus, comme au 14ième siècle, les Serbes défendent l'Europe. Or nos frères d'Europe occidentale ne nous témoignent ni reconnaissance ni solidarité: au contraire, ils nous démonisent cruellement, en adoptant toutes les positions serbophobes diffusées par les médias au service de la ploutocratie anglo-américaine et protestante, en vue d'établir le projet anti-européen de “nouvel ordre mondial”.

On ne saurait être plus clair. Quant à nous, les Serbes, dans les ruines de la Bosnie-Herzégovine, nous savons à quoi nous en tenir puisque le leader des islamistes locaux, Alija Izetbegovic, nous l'a signifié depuis longtemps et sans ambages dans sa “Déclaration Islamique” de 1970: «Il n'y a ni paix ni coexistence entre la religion islamique et les institutions sociales et politiques non islamiques». Vous, nos frères d'Europe occidentale, devriez savoir, à propos de l'Islam, que le Coran ne prescrit à ses fidèles que deux attitudes face aux “infidèles”: la guerre ou la trêve, mais en aucun cas la paix. Le trêve, le Coran ne l'envisage que lorsque les Musulmans sont trop faibles pour mener la guerre. Dès qu'ils sont suffisamment forts, leur devoir est de faire la guerre pour la victoire sacrée de l'Islam. Il y a 600 ans, à la Bataille du Kossovo, les Serbes ont sacrifié leur aristocratie et leur Etat pour défendre l'Europe contre l'invasion des armées musulmanes. Cette bataille a la même signification que celle de Poitiers, au 8ième siècle, quand les forces européennes coalisées ont arrêté la pénétration islamique en Gaule. Aujourd'hui, une fois de plus, comme au 14ième siècle, les Serbes défendent l'Europe. Or nos frères d'Europe occidentale ne nous témoignent ni reconnaissance ni solidarité: au contraire, ils nous démonisent cruellement, en adoptant toutes les positions serbophobes diffusées par les médias au service de la ploutocratie anglo-américaine et protestante, en vue d'établir le projet anti-européen de “nouvel ordre mondial”.

◊ Ensuite, il y a des raisons militaires qui doivent faire de nous les avocats d’un tandem euro-russe. Carl Schmitt nous a enseigné qu’un continent, un grand espace (Großraum), était libre si et seulement si aucune puissance étrangère à son espace pouvait y intervenir. Les interventions des Etats-Unis s’effectuent sur toutes les zones névralgiques du point de vue géo-stratégique: l’intervention dans les Balkans en 1999 visait à occuper la zone qui a servi aux Indo-Européens de la proto-histoire, aux Hittites, aux Galates celtiques, aux Macédoniens d’Alexandre et aux Romains de s’élancer vers le Proche- et le Moyen-Orient (jusqu’à l’Indus pour Alexandre), aux peuples cavaliers de prendre la steppe au nord de la Mer Noire et d’atteindre le Pacifique; l’intervention en Irak vise à verrouiller, sur le territoire de l’ancien empire assyrien, toutes expansions venues du Nord et du Nord-Ouest, c’est-à-dire toute réédition d’un projet euro-turco-arabe (laïc) similaire à celui préconisé, en son temps, par le Kaiser Guillaume II. Le soutien apporté aux terroristes tchétchènes vise à éloigner la Russie du Caucase, à isoler l’Arménie et à éviter que ne se constitue une continuité territoriale pour un éventuel axe Moscou-Téhéran. Les troubles suscités artificiellement en Asie centrale post-soviétique visent à instaurer des régimes américanophiles, qui dénonceront tous les traités d’amitié qui lient encore ces Etats à la Russie, à l’Iran, à l’Inde ou à des pays européens. Ces effervescences, qui prennent très souvent la forme fabriquée et ultra-médiatisée

◊ Ensuite, il y a des raisons militaires qui doivent faire de nous les avocats d’un tandem euro-russe. Carl Schmitt nous a enseigné qu’un continent, un grand espace (Großraum), était libre si et seulement si aucune puissance étrangère à son espace pouvait y intervenir. Les interventions des Etats-Unis s’effectuent sur toutes les zones névralgiques du point de vue géo-stratégique: l’intervention dans les Balkans en 1999 visait à occuper la zone qui a servi aux Indo-Européens de la proto-histoire, aux Hittites, aux Galates celtiques, aux Macédoniens d’Alexandre et aux Romains de s’élancer vers le Proche- et le Moyen-Orient (jusqu’à l’Indus pour Alexandre), aux peuples cavaliers de prendre la steppe au nord de la Mer Noire et d’atteindre le Pacifique; l’intervention en Irak vise à verrouiller, sur le territoire de l’ancien empire assyrien, toutes expansions venues du Nord et du Nord-Ouest, c’est-à-dire toute réédition d’un projet euro-turco-arabe (laïc) similaire à celui préconisé, en son temps, par le Kaiser Guillaume II. Le soutien apporté aux terroristes tchétchènes vise à éloigner la Russie du Caucase, à isoler l’Arménie et à éviter que ne se constitue une continuité territoriale pour un éventuel axe Moscou-Téhéran. Les troubles suscités artificiellement en Asie centrale post-soviétique visent à instaurer des régimes américanophiles, qui dénonceront tous les traités d’amitié qui lient encore ces Etats à la Russie, à l’Iran, à l’Inde ou à des pays européens. Ces effervescences, qui prennent très souvent la forme fabriquée et ultra-médiatisée La création du nouvel oléoduc entre la Russie et la Méditerranée à travers la Turquie, la révolte béloutche au Pakistan, les projets en Extrême-Orient sont autant d’événements qui doivent nous induire à affirmer le principe clair de la “liberté absolue des peuples d’Eurasie à acheminer et réceptionner les énergies dérivées des hydrocarbures”, version actualisée des principes de libre circulation et de “non-intervention dans un espace donné de puissances hors espace” (Carl Schmitt).

La création du nouvel oléoduc entre la Russie et la Méditerranée à travers la Turquie, la révolte béloutche au Pakistan, les projets en Extrême-Orient sont autant d’événements qui doivent nous induire à affirmer le principe clair de la “liberté absolue des peuples d’Eurasie à acheminer et réceptionner les énergies dérivées des hydrocarbures”, version actualisée des principes de libre circulation et de “non-intervention dans un espace donné de puissances hors espace” (Carl Schmitt).

L’appel des Alpes

L’appel des Alpes

Le coût de la pré-adhésion turque

Le coût de la pré-adhésion turque