Pour un État Européen

Interview de Gérard Dussouy

Ex: http://lesocle.hautetfort.com

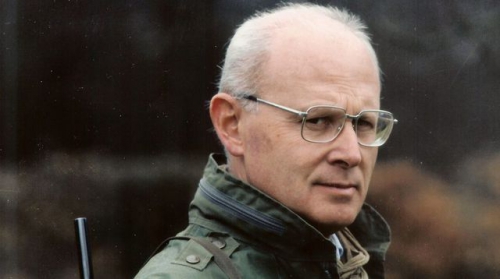

A l’occasion de la sortie prochaine d’une critique positive de Contre l’Europe de Bruxelles, Fonder un État européen, nous avons interviewé son auteur le professeur Gérard Dussouy. Partisan d’un État européen supranational, Gérard Dussouy revient pour le SOCLE sur les raisons qui le poussent à appeler au dépassement de l’État-nation tel que nous le connaissons aujourd’hui. C’est également l’occasion pour lui de nous livrer son analyse de l’actualité géopolitique (TAFTA, crise ukrainienne) et de rappeler, comme Dominique Venner qui a réalisé la préface de son ouvrage, que le destin des Européens se joue ici et maintenant.

Le SOCLE: Quels sont selon vous les points fondamentaux rendant l’émergence d’un État européen absolument nécessaire pour assurer la pérennité de l’Europe et des Européens ?

Gérard Dussouy: La mondialisation coïncide avec la fin du cycle des États-nations européens qui avait commencé avec les traités de Westphalie de 1648. La victoire des États-Unis, en 1945, avait déjà sonné l’heure des États-continent, et elle indiquait que l’Histoire ne s’écrirait plus, désormais, en Europe. Depuis lors, le déclassement géopolitique des États européens est démontré à l’occasion de chaque crise internationale.

Dans le nouveau monde, recentré sur le Pacifique, c’est-à-dire sur le face à face sino-américain, et qui est un monde régenté par les grandes compagnies financières et industrielles, les gouvernements européens n’ont plus aucune prise sur les réalités. Quand ils ne sont pas résignés ou consentants, ils sont désarmés. Ils sont débordés par les flux de toutes natures qui accompagnent la mondialisation. Les plus importants étant les flux migratoires parce qu’ils annoncent des déplacements massifs de population, à cause des déséquilibres démographiques et des effets du changement climatique.

Il est donc fondamental, vital, que les Européens changent d’échelle politique, en même temps que leur vision du monde, pour répondre aux exigences de la nouvelle donne mondiale. Il est impératif qu’ils se rassemblent et se donnent un pouvoir politique commun, et unique, afin que celui-ci puisse arrêter des stratégies qui soient efficaces, parce que disposant de vraies ressources, susceptibles de relever tous les défis.

Toute la démarche européiste peut finalement se justifier par la notion de souveraineté et de son intrication avec celle de puissance. Que répondre à ceux qui présentent le Japon et la Corée comme des pays souverains sans pour autant être des États-continents comme le sont la Chine, les États-Unis, la Russie ?

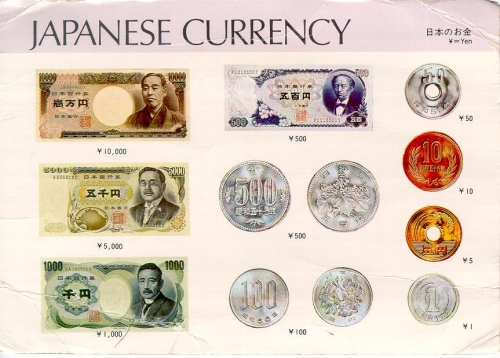

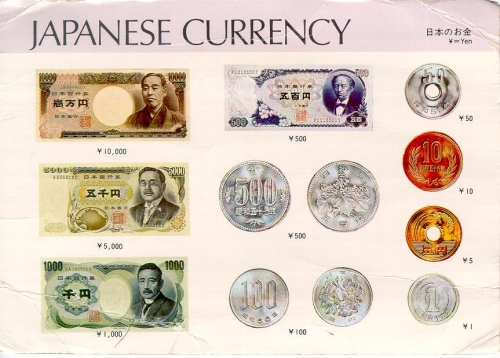

Le Japon et la Corée sont présentés comme des États souverains parce que ce sont des puissances économiques respectables. Mais ils le sont au même titre que l’Allemagne, c’est-à-dire qu’ils ne disposent que d’une souveraineté limitée (comme le disait Brejnev en son temps, quand il parlait de celle des pays satellites de l’Urss). Une souveraineté limitée au seul champ économique, et encore à la condition de ne pas menacer la domination du dollar, ou de contester l’ordre établi.

Quand, à la fin du 20ème siècle, le yen fut trop menaçant, il en coûta une grosse récession au Japon. Aujourd’hui, celui-ci est « coincé », diplomatiquement, entre les États-Unis et la Chine, et sa « marge de souveraineté » est bien étroite. Il est obligé de choisir entre l’un des deux.

La constitution d’un État européen serait l’occasion de pouvoir faire du protectionnisme à une échelle efficiente. Difficile en effet pour une nation européenne de supporter les mesures de rétorsions des géants économiques (États comme multinationales) auxquels elle s’attaquerait. Aux regards de la réalité économico-industrielle de notre continent, quelle devraient être selon vous les axes majeurs de cette politique protectionniste ?

Le protectionnisme, comme le libre-échange d’ailleurs, n’est pas affaire de principe. La vraie question est celle de la position structurelle d’une économie dans le système économique mondial. Quand une économie est dominante, quand elle dispose d’une avance technique, comme ce fut le cas de l’Angleterre, puis des États-Unis et dans une certaine mesure de l’Allemagne, les règles internationales importent assez peu, bien que l’expérience montre que le libre-échange lui est plutôt favorable. Si toutes les économies européennes étaient au même seuil d’efficacité et de profitabilité que l’industrie allemande (différentes branches de cette industrie ont pu se permettre, ces jours-ci, alors que la rigueur règne partout ailleurs en Europe, d’accorder une hausse des salaires de 4,5% sur 21 mois !), elles ne connaitraient pas les problèmes qu’elles ont à cause de la concurrence internationale.

L’enjeu pour les Européens est donc moins de choisir entre le protectionnisme et le libre-échange, que de renforcer et d’harmoniser leurs productions économiques, et de retrouver l’avance technologique qui fût la leur, grâce à la concentration des efforts sur la recherche. Néanmoins, le multilatéralisme libre-échangiste ne saurait être l’alpha et l’oméga du système économique mondial. Il est réfutable de plusieurs points de vue. Quand il s’agit de protéger des activités manufacturières, et même de provoquer leur retour, contre la concurrence infondée, en raison des différences des niveaux de développement, des pays à bas salaires. Quant il convient de faire respecter des normes sanitaires, alimentaires, et autres qui garantissent la santé des populations. Quand il s’agit encore de défendre des spécificités patrimoniales ou culturelles. Enfin, la maîtrise du devenir et l’autonomie de la décision en économie impliquent la levée, et à fortiori l’évitement, des dépendances lourdes en matière d’énergie, de financement, et parfois de technologie. D’où l’importance du partenariat (ou de l’intégration) de la Russie, d’une place financière européenne de niveau mondial, et de grands pôles de recherche intégrés.

Vous insistez d’ailleurs sur la nécessaire restauration de la puissance publique face aux multinationales. Comment un État européen s’y prendrait-il pour permettre cette réaffirmation du rôle pivot de l’État ?

Il faut comprendre que la création de l’État européen ne saurait être idéologiquement neutre, c’est-à-dire sans effet sur la conception même des relations internationales. En soi, par les perspectives qu’elle ouvrirait et par l’assurance qu’elle donnerait, sa puissance est un facteur décisif du changement systémique, du changement dans toutes ses dimensions.

Or, si l’État européen est une nécessité géopolitique et diplomatique, imposée par les jeux de la puissance à l’échelle planétaire, il est aussi l’instrument qui doit permettre aux Européens d’exercer leur choix de société, de préserver leurs façons de vivre, contre l’hégémonisme sociétal, américain aujourd’hui, asiatique ou tout autre demain.

La restauration de la puissance publique est nécessaire si l’on ne veut pas que l’espace économique européen continue à être le « terrain vague » des financiers et des grandes compagnies. Impossible à l’échelle des États actuels, cette restauration est à la portée d’un État qui pourrait, par exemple, interdire un marché de plus de 500 millions de consommateurs aux sociétés qui ne respecteraient pas les normes qu’il édicterait. Depuis toujours, il faut le rappeler, les entreprises qui ont voulu accéder au grand marché américain ont du en passer par là.

L’encadrement du libéralisme n’implique pas un retour à une forme quelconque de socialisme, mais relève des prérogatives d’une puissance publique dont l’une des missions est la régulation de la vie sociale et économique et de veiller au maintien d’une relative cohésion sociale. Une autre est de combattre la corruption qui est un fléau quasi structurel des économies modernes. Cela suppose une fonction publique irréprochable.

Dans votre ouvrage « Contre l’Europe de Bruxelles, Fonder un État europée »n vous appelez à terme à l’union de l’Europe et de la Russie. Plaidez-vous pour un État euro-sibérien ou cette union prendrait à vos yeux une autre forme ?

Dans l’idéal, je suis partisan d’un État Euro-sibérien, ou, pour éviter les confusions, européen tout court. La frontière ouralienne, celle qui séparerait l’Europe de l’Asie, est parfaitement artificielle, et la Sibérie est russe depuis le 17ème siècle. Ensuite, la « partie utile » de la Russie est à l’ouest, et la dissymétrie de l’espace russo-sibérien pose un grave problème géopolitique. Il n’est susceptible d’être réduit qu’à la suite d’investissements et d’implantations d’Européens. Le gouvernement actuel, pourtant peu suspect de brader les intérêts du pays, est contraint à faire des concessions aux Chinois, compromettantes pour l’avenir, pour palier au vide humain de la Sibérie. Néanmoins, il faut tenir compte des réalités économiques, politiques, et culturelles, et l’intégration de la Russie pourrait être graduelle, passer par les différents stades d’un partenariat privilégié.

Que pensez-vous de l’idée d’utiliser la Légion Étrangère comme embryon d’une future armée européenne ? De par son excellence et sa capacité à former des soldats issus de cultures et de langues différentes, n’est-elle pas tout indiquée pour cela ?

C’est une idée que je partage pleinement, et que j’avais d’ailleurs évoquée dans mon premier livre (Quelle géopolitique au 21ème siècle ?). Je n’y suis pas revenu dans celui sur l’État européen, parce que je n’ai pas voulu m’engager dans la lourde analyse prospective des institutions. Mais, je la crois très pertinente à une époque où les armées sont avant tout des armées de métier, et qu’il faudra, compte tenu des structures démographiques vieillissantes, recruter dans toute l’Europe pour disposer de troupes suffisantes. En outre, la création d’une Légion (désormais européenne) pourrait coexister quelques temps avec des contingents nationaux.

L’autre avantage, à mon sens primordial, de cette Légion Européenne est qu’elle servirait de « laboratoire » à l’usage d’une langue commune, parce qu’il est évident qu’au sein d’une armée, le commandement ne peut se faire que dans un seul langage.

Vous évoquez dans votre ouvrage (paru en 2013) les taux directeurs quasi-nuls des banques centrales. Or, nous en sommes aujourd’hui à des taux d’intérêts négatifs. Quelles seront selon vous les conséquences à long et moyen-terme de cette stratégie ?

Les taux d’intérêt négatifs, ou quasi nuls, sont la marque d’une fuite en avant des économies occidentales qui, en émettant des quantités inconsidérées de monnaie (la FED d’abord, la BCE ensuite), entendent stimuler l’investissement et plus encore maintenir la consommation en favorisant l’emprunt, et par conséquent l’endettement. En même temps, cette politique de l’argent facile est un moyen pour les institutions financières, auprès desquelles les banques centrales se financent elles-mêmes, de les « fidéliser » dans la perspective d’une remontée des taux qui engendrerait alors de grands bénéfices. Dans les deux cas, le pari repose sur le retour d’une croissance suffisamment forte pour que les débiteurs puissent faire face à leurs obligations et pour que les taux remontent en raison d’une réduction des masses monétaires qui suivrait une reprise et les nouveaux besoins financiers qu’elle présuppose.

Il est difficile de se prononcer sur ce pari. La vie économique n’est pas aussi rationnelle qu’on le croit souvent. Les élections présidentielles américaines sont une inconnue de taille qui pourrait avoir ses effets inattendus et brusques. Cependant, la tendance lourde chez les économistes prévisionnistes table plutôt sur une stagnation longue de la croissance mondiale. Que-va-t-il alors advenir des dettes cumulées des uns et des autres ? Des affrontements monétaires ne sont pas, non plus, à écarter, compte tenu des réserves d’or effectuées par la Chine, la Russie, et les États-Unis eux-mêmes. Une seule chose est certaine : les gouvernements européens ne se sont pas donné les moyens de faire face aux fluctuations de l’économie mondiale.

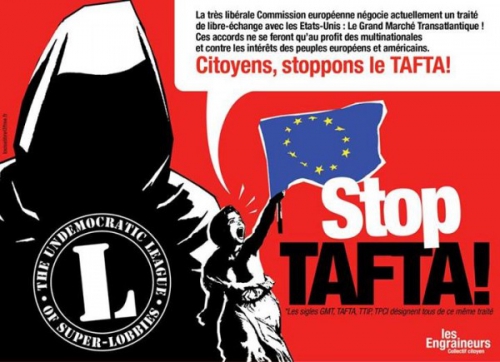

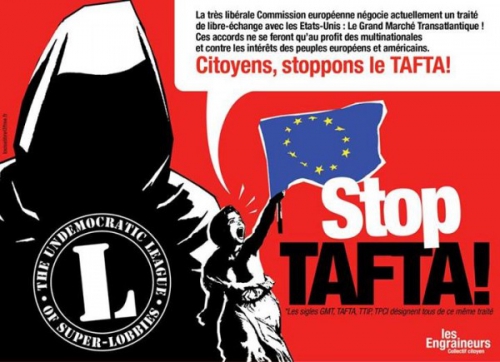

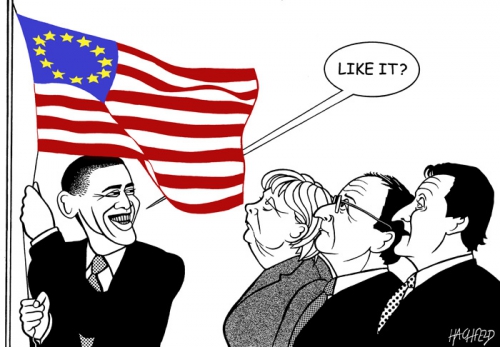

De nombreux dirigeants (Obama et Merkel en tête) souhaitent voir aboutir les négociations relatives au TAFTA dans les prochains mois. Comment analysez-vous ce traité et les conditions dans lesquelles il est négocié ? Quels seront les conséquences pour l’Europe ?

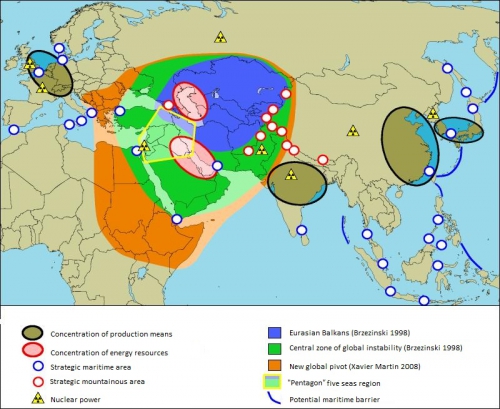

Le monde actuel n’est pas, contrairement à ce que propage la vulgate journalistique en matière de relations internationales, un monde multipolaire, et encore moins équipolaire. La Russie n’est, et ne restera, qu’une puissance régionale, le Brésil est perclus par ses luttes oligarchiques internes, et l’Inde est loin d’avoir atteint son firmament géopolitique.

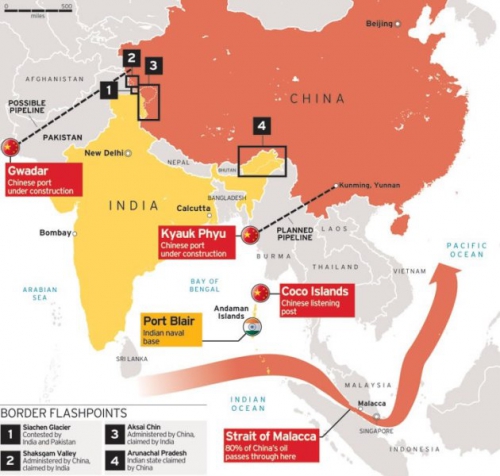

Le monde est donc entré dans une transition hégémonique, dans laquelle les USA font tout pour conserver leur posture face à l’ascension irrésistible de la Chine, candidate à l’empire mondial. Pour cela, il leur faut resserrer autour d’eux, et contrôler au mieux, l’Occident. Les traités de libre-échange qu’ils s’évertuent à faire signer ont cet objectif de rendre leurs « alliés » les plus dépendants possible sur les plans commerciaux et sociétaux (on peut à juste titre parler d’hégémonisme sociétal) en leur imposant leurs normes de vie. A l’occasion, les « partenaires » européens serviront d’exutoire à toute la production bas de gamme américaine, en particulier dans le domaine agro-alimentaire.

Une prise de conscience de cette stratégie maléfique semble se faire jour en Europe, et, de fait, les négociations sur le TAFTA piétinent. Mais, comme toujours, l’absence d’une véritable opinion européenne et de forces partisanes paneuropéennes organisées limite l’impact de l’opposition. On peut néanmoins espérer que les problèmes qui assaillent les gouvernements européens, le désarroi qui les gagne, et éventuellement, une crise britannique à la suite du Brexit, effectif ou encore une fois négocié en fausse sortie, éviteront aux Européens de passer un peu plus encore sous la coupe du capitalisme anglo-américain.

La crise migratoire à laquelle l’Europe est aujourd’hui confrontée n’est qu’un « avant-goût » de ce qui nous attend et ce, pour des raisons démographiques évidentes que vous développez dans votre livre. Comment voyez-vous son évolution à court et moyen-terme ? Quelle réponse l’Europe devrait apporter à cette crise ?

Si l’on considère les déséquilibres démographiques régionaux (spécialement celui qui court le long de la ligne qui va depuis la Méditerranée occidentale jusqu’à l’Asie centrale) qui s’aggravent au fil du temps, il est évident que la crise migratoire qui affecte l’Europe ne fait que commencer. Comme le développement ne sera pas au rendez-vous dans de vastes espaces de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Asie occidentale, et que leurs populations seront largement affectées par le changement climatique, la situation va devenir incontrôlable. Dans les prochaines décennies, l’Europe pourrait connaître des événements qui ne seront pas sans rappeler ceux qu’elle a connus lors des grandes invasions, à la fin des empires romain et carolingien. Mais il est possible aussi que, moins brutalement, sa partie ouest passe dans la sphère d’influence musulmane, à la suite des transferts de population qui y modifient peu à peu les rapports inter communautaires et consécutivement aux nouveaux rapports de dépendance financière établis avec les pays pétroliers.

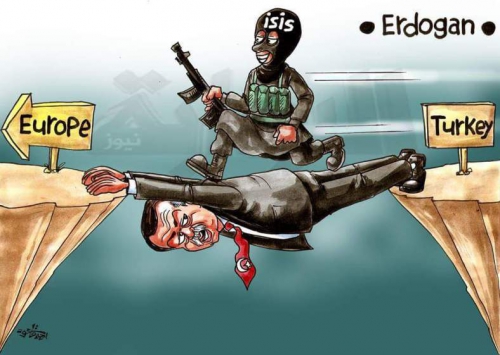

Dès lors, il est impératif que les flux migratoires vers l’Europe soient interrompus, et que celle-ci organise, en priorité, la défense et l’imperméabilité de son flanc sud. D’ores et déjà, des troupes européennes auraient du être déployées à la frontière avec la Turquie, et un barrage naval hermétique installé en Méditerranée.

Quelle est votre position sur la « question ukrainienne » ?

La « question ukrainienne » que j’aborde dans la version italienne de mon livre, parue cette année, est une « querelle d’Européens » comme il ne devrait plus en exister. Et que je ne souhaite pas voir se multiplier avec la montée des populismes nationalistes. Elle me rappelle trop la guerre serbo-croate pour Vukovar. C’est le genre de conflit qui ne profite à personne, sauf aux États-Unis, puisqu’il leur a permis d’ouvrir un fossé entre l’Union européenne et la Russie. Résultats : l’Ukraine est dans la crise et le chaos ; la Russie a récupéré, à juste titre, la Crimée, mais souffre des sanctions économiques prises par les Européens qui se pénalisent eux-mêmes en limitant leur commerce avec elle. Il faut en sortir au plus vite en revenant à ce qui aurait du être fait depuis le début. A savoir : aménager l’adhésion de l’Ukraine à l’UE, mais surtout pas à l’Otan, tout en négociant un grand partenariat avec la Russie, en parallèle. Et, le rattachement de la Crimée à la Russie étant entériné, régler la question de la minorité russe du Donbass, soit en faisant de l’Ukraine une fédération, soit en rectifiant la frontière russo-ukrainienne. Mais, tout cela n’est envisageable qu’en rompant avec la logique de la Guerre-froide, entretenue par les États-Unis, en même temps qu’avec celle des nationalismes, dans une perspective de sécurité et de prospérité paneuropéenne.

Comment analysez-vous le cas islandais ?

Avec une réelle admiration par rapport au redressement opéré et à la pratique de la démocratie qui, dans ce pays, n’est pas un vain mot. Il est vrai qu’il s’agit d’une « cité », parfaitement homogène et responsable d’elle-même, et dotée de ressources non négligeables. Il n’est pas sûr que la modèle soit transposable, et à plus grande échelle. Néanmoins, il n’est pas impossible de s’en rapprocher grâce au fédéralisme et à la promotion de la démocratie locale et créative.

Comment évaluez-vous le rôle de la France en Europe aujourd’hui ? Pourra-t-elle un jour surmonter son attachement à la notion d’État-nation et retrouver son rôle de moteur de l’Europe ?

La France d’aujourd’hui est un pays affaibli, voir un pays faible, qui aura beaucoup de mal à retrouver un rôle moteur, et cela même dans une Europe qui se limiterait à n’être qu’un « concert de nations ». Elle n’a pas réussi à se débarrasser de tous ses archaïsmes politiques et administratifs qui pénalisent son économie et, trop souvent, l’empêchent de tirer avantage de ses innovations. Ses partis politiques, sauf peut-être les écologistes (mais qu’est-ce-que cela signifie ?) sont des partis jacobins qui ne peuvent pas comprendre que la pérennisation de la nation française passe par son inclusion dans un État suffisamment puissant pour la protéger, elle et toutes les autres nations européennes. Un État multinational auquel la France pourrait apporter tout son savoir faire, puisqu’elle est à l’origine de l’État moderne.

Voyez-vous aujourd’hui en France et en Europe des initiatives politiques et citoyennes européistes prometteuses ?

Il faut être réaliste, c’est non quand on considère ce qui existe en politique. Les partis de gouvernement sont taraudés par le contexte électoral national et le carriérisme. Quant aux mouvements dits populistes, ils sont dans la protestation systématique, et dans la nostalgie, nationale pour ceux de droite, révolutionnariste et messianique, pour ceux de gauche. Leurs réponses sont complètement inadaptées aux réalités du 21ème siècle.

Le discours européiste n’est tenu que par un petit nombre de personnalités qui ont de grandes difficultés à le faire entendre, mais qui ont pris des initiatives. Il faut être conscient qu’il est pénalisé par sa rationalité face à un débat politique primaire, immédiat, qui n’est qu’un échange de slogans et qui se moque des concepts et des modèles susceptibles de structurer une vraie réflexion politique.

Toutefois, la nécessité fait loi, comme on dit. Des choses se mettent peu à peu en place, et des thématiques européistes émergent, telles que la dénonciation du retournement des valeurs occidentales contre les intérêts des Européens, ou comme le besoin de mettre sur pied des fronts communs européens, susceptibles de se transformer en fondations, face à différents défis, notamment celui du monde musulman. Plus le contexte deviendra tendu, plus l’écoute sera grande, même si le premier réflexe aura été la tentation du sauve qui peut et de la dispersion. Il suffirait qu’un homme de pouvoir prenne à son compte le discours européiste pour que le processus s’accélère.

Dominique Venner a réalisé la préface de votre ouvrage. Quels étaient vos vues communes sur l’Europe ? Quel regard portez-vous sur le dernier geste de l’historien. A-t-il éveillé en vous un plus fort désir d’engagement comme ce fut le cas pour Aymeric Chauprade ?

Pour dire la vérité, bien que je n’aie jamais douté de la foi européenne de D.V., affirmée depuis l’existence de la revue « Europe-Action », j’ai été surpris par la force de son adhésion à ma thèse de l’État européen, telle qu’il l’a si élogieusement exprimée dans sa préface à mon livre.

Je ne le pensais pas, conceptuellement parlant, aussi proche de moi. Au point qu’il fasse siennes toutes les conséquences que je tire de la situation de l’Europe, et qu’il adhère au moyen (l’État européen) de la surmonter, que je préconise. Pour cette raison, mais c’est personnel et peut-être égoïste, j’ai tendance à regretter son geste, parce que nous aurions pu, ensemble, réfléchir à tout cela.

Quant à la portée générale de son sacrifice, admirable en soi, j’espère qu’il ne sera pas inutile et qu’il aura réveillé des esprits, parce ce que je crains que dans la société d’aujourd’hui, médiatisée à outrance comme elle l’est et faite d’un mélange de voyeurisme et d’indifférence, il n’ait pas été apprécié à sa juste valeur par tout le monde.

La convergence des catastrophes à venir provoquera, tout du moins l’espérez-vous, une prise de conscience généralisée chez les Européens. Cette sortie de « dormition », pour reprendre un terme cher à Dominique Venner, passera également par un grand ressourcement (que ce soit en amont ou en aval de ce réveil). Quels sont selon vous les sources auxquelles les Européens devront s’abreuver pour refaire à nouveau fleurir leur identité ? Que pensez-vous d’initiatives comme celles de l’Institut ILIADE, dont le but est de permettre ce grand ressourcement et qui a récemment organisé un colloque sur le thème de l’identité européenne et de la menace migratoire ?

Ma crainte, mais j’espère me tromper, est que le concept de « dormition » de D.V. soit trop optimiste, dans la mesure où il laisse supposer un réveil après un endormissement passager. Je redoute, en effet, que les Européens soient résignés à leur déclin et à leur effacement, et qu’ils aient admis que leur temps est révolu. Et qu’ils se soient eux-mêmes convaincus qu’il était normal et logique (ils ont tellement à se faire pardonner !) qu’ils se dissolvent dans une Humanité enfin réunie !

Face à cette parousie mortelle, résultat d’un endoctrinement religieux ou idéologique inhérent à la métaphysique occidentale, il est difficile de lutter sur le plan intellectuel et moral. Je crains qu’Il ne reste guère qu’à compter sur la matérialité des faits historiques qui seuls peuvent provoquer un réveil, un dégrisement, en soumettant les Européens à des épreuves dont ils ont perdu la mémoire ou dont ils ne peuvent imaginer le retour, à cause de leurs a-priori sur le sens de l’histoire, sur la force des valeurs (les leurs, bien entendu), etc. En effet, on a compris, depuis Hobbes, que la peur est le sentiment humain le plus propice à la mobilisation politique, et grâce à Machiavel, on sait aussi que c’est dans les périodes les plus troublées que les hommes de caractère sont écoutés.

Un renouveau reste possible, mais il ne peut se concevoir sans un très fort mental, sans l’entretien de la longue mémoire en relation avec le culte des ancêtres auxquels nous devons notre civilisation. Cette mémoire est le poteau indicateur de notre avenir, parce qu’elle nous rappelle que ce sont les hommes, en particulier les Européens qui ont tout inventé, qui font le monde. Et personne d’autre. Dans cette perspective, ce que l’ILIADE a entrepris est essentiel. Mais, il y a lieu d’intensifier le lien passé-présent en inférant de ce que nous avons en mémoire un projet d’ensemble européen, cohérent et actualisé, qui permette de sauver l’avenir.

Source

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

L’arrivée éventuelle au pouvoir suprême en Autriche, on le saura dans moins d’un mois, dans un pays aussi proche et de la même langue maternelle que l’Allemagne, de Monsieur Norbert Hofer, a de quoi alarmer Madame Merkel. Si l’hypothèse devient réalité, l’Autriche va être, de quelque côté que l’on se place, celui de l’ingérence, ou celui de la solidarité, le test grandeur nature par excellence. Berlin fera tout pour isoler l’Autriche, et pour faire tomber son nouveau président au plus vite, si possible avant qu’il ne puisse se faire seconder par un exécutif de la même majorité que lui, à la suite de nouvelles élections législatives.

L’arrivée éventuelle au pouvoir suprême en Autriche, on le saura dans moins d’un mois, dans un pays aussi proche et de la même langue maternelle que l’Allemagne, de Monsieur Norbert Hofer, a de quoi alarmer Madame Merkel. Si l’hypothèse devient réalité, l’Autriche va être, de quelque côté que l’on se place, celui de l’ingérence, ou celui de la solidarité, le test grandeur nature par excellence. Berlin fera tout pour isoler l’Autriche, et pour faire tomber son nouveau président au plus vite, si possible avant qu’il ne puisse se faire seconder par un exécutif de la même majorité que lui, à la suite de nouvelles élections législatives. Soit, au lieu de cela, au lieu de se barricader, l’Autriche s’apprête à jouer le rôle du « Piémont de l’Europe », de l’Europe retrouvée. Elle choisit alors de sonner l’heure de la résistance européenne et du rassemblement. Elle pourrait le faire en menant de front deux initiatives. D’une part, en constituant un noyau dur au cœur de l’Europe en se rapprochant de la Hongrie (ce qui semble naturel et ce qui serait un beau pied de nez de la défunte Double monarchie à l’histoire) et d’autres États plus ou moins sur sa ligne. D’autre part, en soutenant à travers tout le continent tous ceux qui, pour poursuivre l’analogie historique avec l’unification italienne, sont prêts à tenir le rôle des « garibaldiens » de la cause européenne.

Soit, au lieu de cela, au lieu de se barricader, l’Autriche s’apprête à jouer le rôle du « Piémont de l’Europe », de l’Europe retrouvée. Elle choisit alors de sonner l’heure de la résistance européenne et du rassemblement. Elle pourrait le faire en menant de front deux initiatives. D’une part, en constituant un noyau dur au cœur de l’Europe en se rapprochant de la Hongrie (ce qui semble naturel et ce qui serait un beau pied de nez de la défunte Double monarchie à l’histoire) et d’autres États plus ou moins sur sa ligne. D’autre part, en soutenant à travers tout le continent tous ceux qui, pour poursuivre l’analogie historique avec l’unification italienne, sont prêts à tenir le rôle des « garibaldiens » de la cause européenne.

Tout ceci vient compléter un tableau d’humiliation exceptionnelle pour un Premier ministre qui, il y a seulement six mois, remportait presque la moitié des suffrages lors des élections générales. Bien que ses efforts pour développer son propre charisme n’aient pas porté leurs fruits, un consensus existe sur le fait que Davutoğlu s’est avéré un travailleur capable ayant commis peu d’erreurs, voire aucune, pendant ses vingt mois au pouvoir.

Tout ceci vient compléter un tableau d’humiliation exceptionnelle pour un Premier ministre qui, il y a seulement six mois, remportait presque la moitié des suffrages lors des élections générales. Bien que ses efforts pour développer son propre charisme n’aient pas porté leurs fruits, un consensus existe sur le fait que Davutoğlu s’est avéré un travailleur capable ayant commis peu d’erreurs, voire aucune, pendant ses vingt mois au pouvoir.

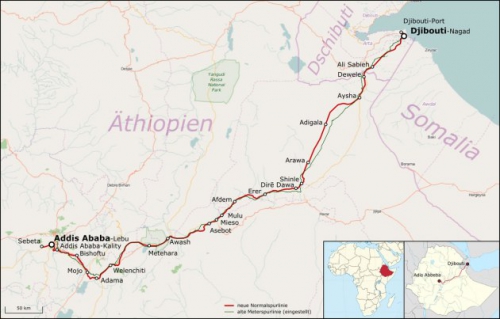

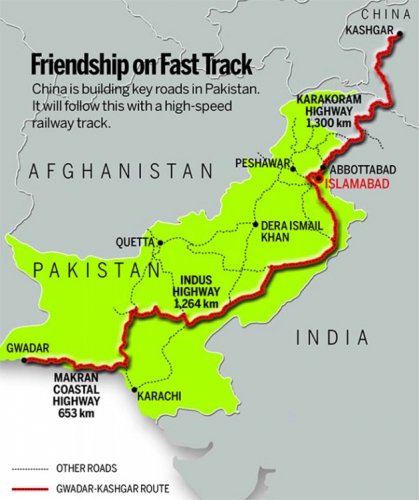

Moreover, the integration initiatives in Eurasia are not limited to the EEU, the Silk Road Economic Belt and the SCO. In this context, the Eurasian initiative of South Korean President Park Geun-hye, Kazakhstan’s ‘Nurly Zhol’ programme and Mongolia’s Steppe Route project are also worth mentioning. The fundamental difference between all of these projects and the TTP and TTIP projects being promoted and financed by the US is as follows. The main objective of the TPP and TTIP (besides subordinating the member countries’ economies) is to impede the economic growth of the leading Eurasian countries, primarily China and Russia, and prevent their integration into the Asia-Pacific Region and Eurasia. Thus the TPP and TTIP initiatives are exclusive, they deliberately exclude America’s main economic and political rivals. In contrast, the EEU, the Silk Road Economic Belt, the SCO and all the other projects and initiatives mentioned above are by definition inclusive. They are not only open to participation by all the countries in the region, but would simply be unrealisable if just one of the countries located in an area where major infrastructure projects were being implemented was unable, for whatever reason, to take part.

Moreover, the integration initiatives in Eurasia are not limited to the EEU, the Silk Road Economic Belt and the SCO. In this context, the Eurasian initiative of South Korean President Park Geun-hye, Kazakhstan’s ‘Nurly Zhol’ programme and Mongolia’s Steppe Route project are also worth mentioning. The fundamental difference between all of these projects and the TTP and TTIP projects being promoted and financed by the US is as follows. The main objective of the TPP and TTIP (besides subordinating the member countries’ economies) is to impede the economic growth of the leading Eurasian countries, primarily China and Russia, and prevent their integration into the Asia-Pacific Region and Eurasia. Thus the TPP and TTIP initiatives are exclusive, they deliberately exclude America’s main economic and political rivals. In contrast, the EEU, the Silk Road Economic Belt, the SCO and all the other projects and initiatives mentioned above are by definition inclusive. They are not only open to participation by all the countries in the region, but would simply be unrealisable if just one of the countries located in an area where major infrastructure projects were being implemented was unable, for whatever reason, to take part.

Tout cela n’a plus rien à voir avec

Tout cela n’a plus rien à voir avec  Famous American political scientist Zbigniew Brzezinski once again frightened mankind by saying that “the end of America's global role ... would most probably be global chaos”. To avoid this, the supporter of the American hegemony of the United States suggested Global Realignment. That's the name of his article in the JournalThe American Interest. So, what is the American Interest according to Brzezinski?

Famous American political scientist Zbigniew Brzezinski once again frightened mankind by saying that “the end of America's global role ... would most probably be global chaos”. To avoid this, the supporter of the American hegemony of the United States suggested Global Realignment. That's the name of his article in the JournalThe American Interest. So, what is the American Interest according to Brzezinski?

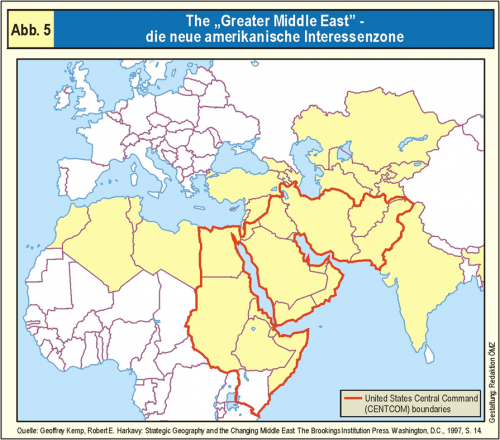

CHANGE CAME with the Carter Doctrine, enunciated in the president’s January 1980 State of the Union address: “An attempt by any outside force to gain control of the Persian Gulf region will be regarded as an assault on the vital interests of the United States of America, and as such an assault will be repelled by any means necessary, including military force.”

CHANGE CAME with the Carter Doctrine, enunciated in the president’s January 1980 State of the Union address: “An attempt by any outside force to gain control of the Persian Gulf region will be regarded as an assault on the vital interests of the United States of America, and as such an assault will be repelled by any means necessary, including military force.”