lundi, 31 janvier 2022

Le drame du Kosovo: le berceau de la Serbie est devenu une enclave musulmane

Le drame du Kosovo: le berceau de la Serbie devenu enclave islamique

Enric Ravello Barber

Source: https://www.enricravellobarber.eu/2022/01/el-drama-de-kosovo-la-cuna-de-serbia.html#.YfVml_jjKUk

Erdogan a donné le coup d'envoi de ses activités diplomatiques de 2022 par une visite en Albanie. Le premier ministre turc cherche à consolider son influence dans le pays musulman des Balkans face aux timides tentatives de l'Italie de retrouver son ancienne présence traditionnelle dans la région, interrompue sous le communisme et pendant le régime pro-chinois d'Enver Hoxha.

La puissance croissante de l'Albanie dans la région n'est pas perdue pour les Etats de la région. Le Kosovo, berceau et terre sainte des Serbes, est devenu un territoire à majorité albanaise et musulmane. conséquences de la substitution démographique. La logique conduira à la création d'une Grande Albanie, bientôt rejointe par la zone à majorité albanaise de Macédoine du Nord, qui deviendra un Etat musulman, lié à Washington et Ankara sur la fragile scène des Balkans.

Kosovo, une histoire mouvementée

On trouve au Kosovo des vestiges culturels remontant à la période néolithique, ce qui laisse supposer une population importante et un degré de civilisation significatif dans la région dès les premiers temps.

Les peuples indo-européens de la branche illyro-thrace sont arrivés sur le territoire entre le IVe et le IIIe siècle avant J.-C., et le monde romain s'est imposé à cette population, ce qui a eu un effet d'acculturation important sur la région. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, le Kosovo actuel a fait partie de l'Empire romain d'Orient, que les historiens appellent à tort l'Empire byzantin.

Le Kosovo, qui jouxte l'Albanie et la Macédoine, a été l'un des premiers lieux d'implantation des Serbes dans les Balkans aux Ve et VIe siècles. Les Serbes étaient l'une des tribus slaves qui peuplaient la région des Balkans à cette époque, devenant l'élément ethnique majoritaire, bien qu'en symbiose avec le substrat illyrien-latin.

Soumis à ce qu'on appelle l'Empire byzantin (en réalité l'Empire romain d'Orient), les Serbes se sont convertis au christianisme orthodoxe. En 850, ils sont devenus sujets du premier Empire bulgare. Les Bulgares étaient un peuple des steppes apparenté aux Hongrois qui a conquis une partie de la région des Balkans au IXe siècle, laissant peu de traces, seulement le nom et l'appellation de la Bulgarie actuelle, dont les habitants ne descendent pas principalement de ces Bulgares, mais sont slaves par leur ethnie, leur langue et leur religion orthodoxe, et donc étroitement apparentés aux Serbes et aux Russes. Après la chute de l'éphémère empire bulgare, la région a été reconquise par Constantinople (la capitale de l'empire byzantin), mais les différents royaumes serbes ont commencé à lutter pour leur indépendance, faisant du Kosovo la plus forte zone de résistance serbe à la domination impériale.

La Serbie a connu son apogée sous les Nemanides et le règne de leur tsar, Douchan, à la fin du XIVe siècle, ce qui en a fait l'État le plus important des Balkans. Le Kosovo, cœur du royaume serbe, a vu se multiplier les monastères, trésors architecturaux, déclarés sites du patrimoine mondial, dont Pec, qui symbolise l'autorité suprême de l'Église orthodoxe serbe. À l'époque, les Serbes étaient majoritaires dans la région, bien qu'il y ait de petites communautés de Grecs, de Bulgares et de Allemands-Saxons.

L'invasion turque, qui a eu lieu après la chute de Constantinople (aujourd'hui Istanbul), a atteint le Kosovo à la fin du XIVe siècle. Pour arrêter l'avancée turque, une coalition chrétienne dirigée par Lazare Hrbeljanovic est formée, qui comprend des Serbes, des Valaques, des Albanais (l'Albanie n'est pas encore musulmane), des Hongrois et des Serbes. Les Turcs ont progressé rapidement sur le territoire des Balkans et la guerre s'est déroulée dans le champ dit du Kosovo. Les chefs des deux armées, le prince serbe Lazare Hrebeljanovic et le sultan turc Moura, sont tués, mais les troupes turques parviennent à disperser les troupes chrétiennes épuisées.

Selon la tradition serbe, le prince Lazare et la noblesse serbe, qui avaient été faits prisonniers, ont choisi de mourir plutôt que de se convertir à la foi musulmane, préférant la mort dans la liberté à la soumission et à la servitude.

Cette défaite est encore présente dans le cœur de chaque Serbe, et transforme pour eux le Kosovo en un lieu mystique, hors du temps, présent dans la mémoire de chacun d'entre eux. Le Kosovo est la terre sainte où, après avoir connu la puissance et la gloire, les Serbes sont tombés en esclavage.

Pour les Serbes, le Kosovo n'est pas seulement un espace géographique, c'est un territoire métaphysique auquel les Serbes se sentent liés, après plus de six cents ans, par un serment qui proclame le culte des héros et incarne le mystère de la mort et de la résurrection de la nation serbe.

Substitution ethnique : l'albanisation du Kosovo

Pendant la soumission à l'Empire ottoman, le Kosovo était inclus dans la "Roumélie", qui englobait la partie de l'Europe soumise au sultan. Logiquement, durant ces années, l'islamisation du territoire a commencé, et c'est à ce moment-là que les Albanais et les Bosniaques - deux peuples européens - ont commencé à embrasser le Coran.

Le XVIIe siècle voit le début de la guerre entre les Turcs et le Saint Empire romain germanique, qui est déterminé à rendre ces terres à la civilisation européenne. Les contre-offensives turco-musulmanes continues s'accompagnent de terribles pillages, viols et incendies. La répression turque visait principalement les Serbes, dont 30.000 d'entre eux, menés par le patriarche orthodoxe Arsenije III, ont été contraints de se réfugier en Autriche, lors de cet épisode de leur histoire que les Serbes appellent encore la Grande Migration. C'est alors, sous la protection des Turcs, que les Albanais ont commencé à arriver en masse, modifiant la composition ethnique du Kosovo.

Au 19ème siècle, un certain sentiment nationaliste albanais kosovar régnait dans la région. En 1912, après la première guerre des Balkans, le Kosovo a été reconnu internationalement comme une province de la Serbie nouvellement libérée, et le pourcentage de Serbes dans la région dépassait les 50 %. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la région est passée sous la souveraineté albanaise, mais à la fin du conflit, elle est revenue à la Serbie, qui est devenue l'une des républiques fédérées de Yougoslavie, mais à cette époque, le pourcentage de Serbes était déjà tombé à 25 %.

Contrairement à une idée reçue, le "coup de grâce" contre les Serbes a été donné par le régime du maréchal Tito, qui a interdit le retour des réfugiés serbes dans la région, alors qu'il cherchait à se rapprocher de l'Albanie dirigée par le maoïste Enver Hoxha. Tito a encouragé la naissance d'Albanais kosovars en devenant le parrain d'un septième enfant né dans une famille albanaise kosovare. Le résultat de cette politique d'inversion démographique a été que, dans les années 1990, le pourcentage de Serbes dans la région est tombé à 10% ; dans les années 2000, les actions terroristes de l'UCK ont ramené ce chiffre à 8%.

UCK : narco-guérilla albanaise kosovare

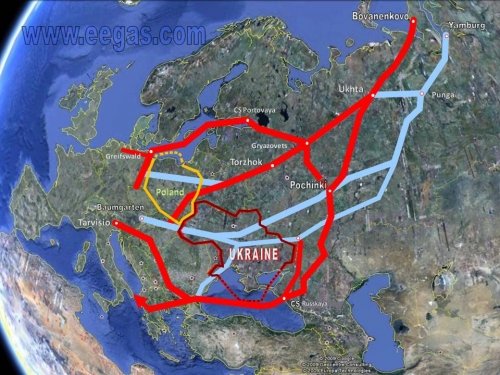

En 1998, les guérilleros de l'UCK (Armée de libération du Kosovo) ont commencé leur activité armée et leurs actions étaient principalement axées sur le meurtre de civils serbes. Cette organisation terroriste, aux méthodes mafieuses, n'a pas fait de distinction claire entre son activité armée et la criminalité de droit commun. L'UCK serait l'un des maillons les plus importants de la route de la drogue de l'Afghanistan vers l'Europe occidentale via la Turquie et les Balkans. Les liens de l'UCK avec le trafic illégal de voitures et surtout avec le trafic dégoûtant d'organes humains sont bien connus.

En 2008, le procureur serbe chargé des crimes de guerre a enquêté sur des dizaines de rapports concernant des prisonniers serbes capturés par des chefs terroristes de l'UCK, qui ont ensuite fait partie du gouvernement kosovar, tout en étant accusés de trafic d'organes. Le bureau du procureur serbe a reçu des informations du Tribunal de La Haye selon lesquelles des dizaines de Serbes emprisonnés par les Albanais au Kosovo ont été emmenés en Albanie en 1999 et tués, leurs organes prélevés et vendus à des trafiquants internationaux. L'ancien procureur en chef du Tribunal de La Haye, Carla Ponte, a publié un livre sur ce sujet intitulé The Hunt, dans lequel elle note que les victimes serbes ont été capturées de préférence après les bombardements "libérateurs" de l'OTAN dans la région. Une Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a accusé Hashim Thaci, chef de l'UCK, d'avoir été à la tête de ce réseau criminel. Thaci a été élu deux fois président du Kosovo indépendant.

Le Kosovo est l'épicentre des mafias en Europe

Dans son livre El G9 las mafias del mundo, Jean François Gayraud, expert criminologue, met en garde contre le danger de la montée en puissance de groupes narco-terroristes tels que la guérilla albanaise de l'UCK, un facteur qui menace la paix et la stabilité du monde. Son diagnostic est sans équivoque : "La plus grande symbiose entre l'État et la mafia a lieu dans un pays qui n'existe pas encore : le Kosovo, nous avons laissé émerger une petite Colombie au cœur de l'Europe".

Le Kosovo est devenu le principal foyer de traite des êtres humains, de traite des blanches, de trafic de cigarettes, de voitures volées et de trafic de drogue en Europe.

Plusieurs représentants de ses autorités ont été arrêtés sur la base d'accusations criminelles, comme son ancien premier ministre, Agim Ceku, qui a été détenu à la frontière macédonienne-bulgare lorsque les autorités colombiennes l'ont expulsé de leur pays où il a été déporté par la sécurité locale à la demande du gouvernement de Belgrade qui veut le traduire devant des tribunaux internationaux.

Les États-Unis sont derrière l'instabilité dans les Balkans

Le XXe siècle a été le témoin d'un conflit géopolitique constant : l'instabilité dans les Balkans provoque de l'instabilité et des conflits dans toute l'Europe.

La chute du Mur a entraîné un nouveau scénario international, le "danger communiste" a disparu, le parapluie américain est devenu inutile et un rapprochement entre l'Europe de l'Ouest et de l'Est est possible ; l'équilibre est rompu et l'hégémonie militaire américaine peut être remise en question.

Avec la vieille et infaillible tactique du "diviser pour régner", les stratèges du Pentagone n'ont pas été insensibles à l'éclatement des conflits dans la zone la plus sensible de notre continent où passent les zones d'influence des puissances européennes : Slovénie-Croatie (influence allemande) ; Serbie-Bulgarie-Macédoine (influence russe), en plus de la traditionnelle amitié franco-serbe. Ce qui aurait pu être un point d'union entre les pays européens est devenu un point de confrontation guerrière.

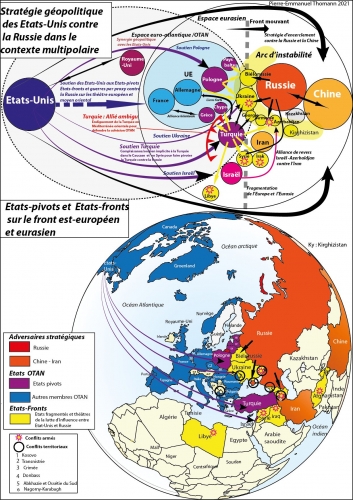

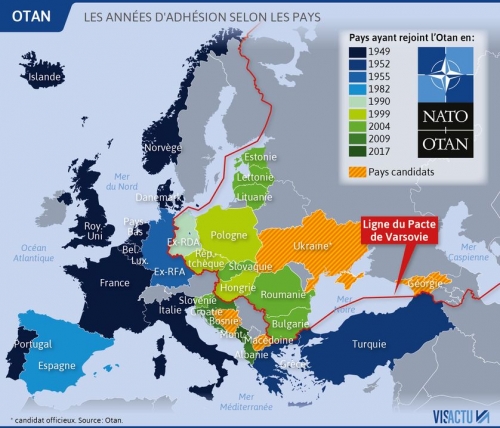

Washington a introduit un élément qui allait complètement déstabiliser la région: l'islamisme politique. Alors que l'islam existait dans la région en tant que religion, c'est le soutien des États-Unis qui l'a transformé en un élément politico-idéologique. Les États-Unis ont utilisé l'islamisme de la même manière qu'ils l'ont fait en Tchétchénie contre la Russie et par le biais du Maroc contre l'Espagne. Cette action du Pentagone s'est traduite par un soutien à la création du premier État musulman d'inspiration islamiste en Europe: la Bosnie-Herzégovine; et plus tard par un soutien clair à la séparation du Kosovo de la Serbie, et à son inclusion dans la Grande Albanie, en tant que deuxième État musulman sur le sol européen (l'Albanie communiste était à majorité islamique, mais pouvait difficilement être qualifiée d'État musulman). La création de cette "dorsale verte" - Albanie-Bosnie - avec des alliances tactiques et idéologiques avec la Turquie, à l'époque fidèle à la politique de Washington, a rompu l'équilibre des Balkans et a créé de façon permanente une zone d'instabilité, la transformant en un nid de frelons.

La Russie et les identitaires européens du côté de la Serbie

La Serbie est, avec la Bulgarie, le grand allié permanent de la Russie, trois pays slaves de religion orthodoxe et aux liens culturels forts. Dans les récentes crises des Balkans, la Serbie a également bénéficié du soutien inconditionnel de pays comme la Roumanie (latine et orthodoxe) et la Grèce (hellénique et orthodoxe). Mais le soutien le plus puissant vient sans aucun doute de Moscou.

La Russie a soutenu diplomatiquement la Serbie, envisageant même une éventuelle réponse militaire Moscou-Belgrade à la proclamation unilatérale d'indépendance du Kosovo. Cependant, le Kremlin n'a pas voulu prendre une telle mesure qui l'aurait ouvertement confronté aux États-Unis. La non-intervention de la Russie au Kosovo a eu son pendant géopolitique en Géorgie, où, à l'été 2008, Moscou a arrêté militairement et avec force l'attaque de la Géorgie contre l'Ossétie du Sud, reconnaissant l'indépendance de ce nouvel État, qui est l'étape préalable à sa réunification avec l'Ossétie du Nord, soit comme une autre région de la Russie.

La percée militaire de la Russie sur le grand échiquier a marqué un nouveau rapport de force. Depuis lors, la Russie a soutenu encore plus ouvertement la position des Serbes au Kosovo, tant sur le plan diplomatique que logistique. Dans les circonstances actuelles, il semble probable que Moscou s'impliquera plus fortement dans une éventuelle nouvelle confrontation entre Albanais et Serbes au sujet de la domination du Kosovo.

En Europe occidentale, il convient de noter le soutien que tous les partis identitaires ont apporté à la Serbie et à la population serbe chrétienne de la région. Lors des pires moments de la crise du Kosovo, les déclarations des dirigeants de ces partis, notamment du FPÖ autrichien et du FN français, étaient claires. Ajoutez des actions et des réponses concrètes, comme l'initiative française Solidarité Kosovo, qui apporte de la nourriture, des soins médicaux et des jouets aux enfants serbes depuis 2011, avec des antennes dans plusieurs pays européens.

Pour ceux d'entre nous qui croient en l'émancipation européenne, la question du Kosovo est toujours d'actualité.

12:34 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, kosovo, albanie, serbie, balkans, europe, affaires européennes, politique internationale, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'amputation de l'Ukraine est à la Russie ce que l'amputation de la Catalogne serait à l'Espagne

L'amputation de l'Ukraine est à la Russie ce que l'amputation de la Catalogne serait à l'Espagne

Par Juan Manuel de Prada

Ex: https://kontrainfo.com/la-amputacion-de-ucrania-es-para-rusia-como-seria-la-de-cataluna-para-espana-por-juan-manuel-de-prada/

Lorsque les médias de crétinisation de masse évoquent l'Ukraine, ils négligent souvent un détail sans importance. L'ensemble du Levant ukrainien jusqu'à Kiev ne fait pas seulement partie de la Russie, il en est le berceau historique. En même temps que le démantèlement de l'Union soviétique, des dirigeants ineptes comme Eltsine ou des marionnettes d'intérêts étrangers comme Gorbatchev ont permis que leur patrie soit démembrée et mise en vente ; c'est ainsi que l'indépendance de l'Ukraine a été proclamée, où, outre les territoires occidentaux annexés par les Soviétiques, il y avait des régions fondées par les Russes, dans la nuit des temps, puis gagnées dans un grand bain de sang sur l'envahisseur turc.

L'amputation de l'Ukraine est aussi douloureuse pour la Russie que l'amputation de la Catalogne le serait pour l'Espagne ; et il est encore plus douloureux que la Russie doive accepter que, sur des terres qui ont été son berceau historique, l'OTAN installe des bases militaires et place des missiles dirigés vers Moscou.

Pour calculer l'humiliation que subit la Russie, nous ferions bien d'imaginer que demain la Catalogne, profitant de notre effondrement économique, déclare son indépendance avec le soutien de puissances étrangères qui, en plus d'imposer un gouvernement fantoche, placeront des missiles à la frontière, visant le territoire espagnol. La Russie subit patiemment cette humiliation, mais ose avertir que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN aurait de "graves conséquences".

Toute personne saine d'esprit peut-elle décrier la demande de la Russie de garanties minimales pour sa sécurité ? Si les États-Unis ont le "droit" de placer à la frontière russe des missiles nucléaires qui pourraient volatiliser Moscou en un clin d'œil, la Russie ne pourrait-elle pas, en toute équité, en placer autant à Cuba ou au Venezuela ? Qui, soit dit en passant, ne sont pas limitrophes des États-Unis et n'en sont pas non plus le berceau historique. La servilité pitoyable du Dr Sánchez, qui est autant un larbin et un lèche-bottes des États-Unis qu'Aznar l'était dans le passé, mérite une mention séparée.

Le Dr. Sánchez a toléré les attitudes les plus hostiles du Maroc (de l'appropriation des eaux territoriales à l'envoi massif de "réfugiés") sans recevoir aucune aide de l'OTAN ; aujourd'hui, cependant, il envoie une frégate dans la zone de conflit, dans le plus pur style sepoy. Combien de manifestations le Dr. Sánchez dirigerait-il si cette frégate avait été envoyée par un gouvernement présidé par Aznar ou Rajoy ? Et comme les États-Unis ne le laissent même pas mettre les pieds sur la table, le pauvre bougre ordonne à ses publicitaires de le filmer en train de se ridiculiser au téléphone, tel un Gila habillé par Emidio Tucci.

Soljenitsyne avait raison lorsqu'il écrivait : "Il n'y a aucun espoir pour l'Occident ; en fait, nous ne devons jamais y compter. L'abondance excessive et une atmosphère polluante d'impudeur ont atrophié sa volonté et son jugement". C'est pourquoi nous devons toujours nous souvenir de la prophétie du moine Philothée : "Byzance est la deuxième Rome ; la troisième sera Moscou. Quand elle tombera, il n'y en aura plus".

12:03 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, ukraine, affaires européennes, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'axe géopolitique Iran-Chine-Russie converge - l'Inde s'y joindra-t-elle ?

L'axe géopolitique Iran-Chine-Russie converge - l'Inde s'y joindra-t-elle?

Par Alfredo Jalife Rahme

Source: https://kontrainfo.com/converge-el-eje-geopolitico-iran-china-y-rusia-se-incorpora-india-por-alfredo-jalife-rahme/

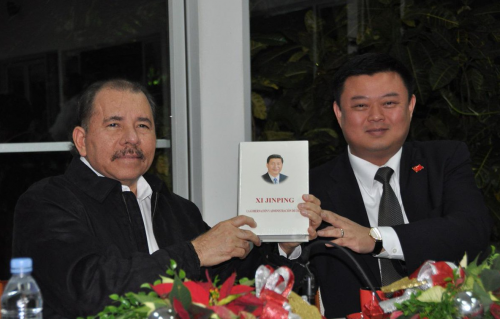

Les visites des dirigeants des quatre grandes puissances eurasiatiques - Russie, Chine, Inde et Iran - ont été activées. Avant la fin de l'année 2021, le tsar Vladimir Poutine a effectué une visite triomphale en Inde (https://bit.ly/3rLH7Uf).

Le nombre de fois où Poutine et le mandarin Xi Jinping se sont rencontrés a déjà été oublié.

Aujourd'hui, Poutine rendra visite à son homologue chinois à l'occasion de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver à Pékin.

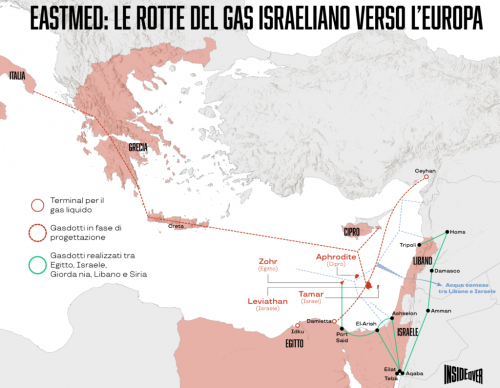

Il y a quelques jours, le nouveau président chiite de l'Iran, Ebrahim Raisi, a rendu visite à son homologue russe, au moment même où l'Iran s'est tourné "vers l'Est" alors que les puissances de l'UE et de l'OTAN lui ont bloqué l'accès à la partie orientale de la Méditerranée (à l'exception des côtes de la Syrie et du Liban).

Un "rectangle géostratégique eurasien" transcendantal est configuré, où la Russie entretient des relations optimales avec les trois autres puissances : la Chine, l'Inde et l'Iran. Les relations de l'Iran avec les trois autres piliers sont également excellentes, seules la Chine et l'Inde (qui, elle, est sur le point d'être séduite par l'axe anglo-saxon pour être jetée dans le feu d'une guerre contre Pékin (https://bit.ly/3Iv2CQ9)).

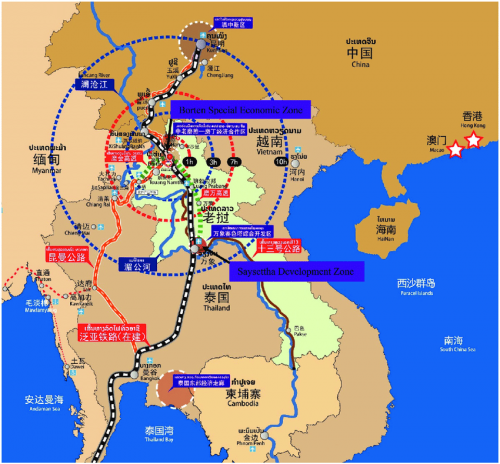

La consolidation du "rectangle géostratégique eurasien" sera graduelle. Après le spectaculaire "accord stratégique" de 25 ans entre la Chine et l'Iran, le choc entre le grand projet de la route de la soie et l'idée de grande réinitialisation anglo-saxonne a donné le ton à un nouveau partenariat stratégique de 20 ans entre la Russie et l'Iran, dont l'objectif principal, d'un point de vue financier, est de renverser le système bancaire SWIFT dominé par les États-Unis et, d'un point de vue géo-économique et géopolitique, de converger avec les aspirations de l'Organisation de coopération de Shanghai (https://bit. ly/2W3XhMX), l'Union économique eurasienne, les 15-RCEP (https://bit.ly/3tOAFyJ) et les BRICS, selon le célèbre géopoliticien brésilien Pepe Escobar (https://bit.ly/35lEstf), qui tient grâce aux projets financiers de la Chine (CIPS) et de la Russie (SPFS), pour éviter l'asphyxie par SWIFT.

Depuis cinq ans, aucun président iranien n'a rencontré son homologue russe. Aujourd'hui, le président iranien a qualifié sa présence au Kremlin de "moment décisif" dans la relation bilatérale, alors que Téhéran poursuit ses négociations triangulées à Vienne avec Biden pour chercher à remédier à la rupture provoquée naguère par Trump qui avait dénoncé l'accord nucléaire, des négociations par ailleurs entravées par les intrigues insidieuses de son ancien allié et désormais ennemi Netanyahu (https://bit.ly/3tQXamx).

Le ministre iranien des affaires étrangères, Amir Abdollahian, a défini la cosmogonie géopolitique de l'Iran comme une "politique centrée sur le bon voisinage, avec une approche politique asiatique tournée vers l'Est et une diplomatie centrée sur l'économie".

Dans son vibrant discours à la Douma, le président Raisi a rappelé qu'"aujourd'hui, la stratégie de domination a échoué, les États-Unis sont dans leur position la plus faible et la puissance des pays indépendants connaît une croissance historique", grâce au "concept de résistance", en tant qu'"élément central des équations de dissuasion", qui a "hissé le drapeau du nationalisme, de l'indépendance et du développement scientifique", malgré toutes les sanctions étouffantes. À l'issue de la visite très médiatisée de M. Raisi en Russie, les exercices militaires trilatéraux Russie/Chine/Iran dans le golfe d'Oman ont immédiatement débuté. Le Global Times, le porte-parole officieux du Parti communiste chinois, a annoncé la fin de l'exercice militaire de trois jours dans le Golfe d'Oman entre les marines de la Russie, de la Chine et de l'Iran (https://bit.ly/3tQTaT3). C'est la deuxième fois que cet exercice militaire trilatéral a lieu alors que les États-Unis affrontent simultanément la Chine dans le détroit de Taïwan et la Russie en Ukraine/mer Noire/Biélorussie.

Le golfe d'Oman est très sensible, car il relie le détroit d'Ormuz, super-stratégique, où transite un tiers du pétrole mondial, au nord de l'océan Indien.

Lors du sommet Poutine-Raisi, la signature, il y a 20 ans, entre la Russie, l'Iran et l'Inde, du "Corridor multimodal Nord-Sud (https://bit.ly/3fOcWqf)" de 7200 kilomètres, qui forme les trois piliers du "rectangle géostratégique eurasien", a-t-elle pris forme ?

Pour suivre le Prof. Alfredo Jalife-Rahme:

http://alfredojalife.com

Facebook : AlfredoJalife

Vk : alfredojalifeoficial

Télégramme : AJalife

https://www.youtube.com/channel/UClfxfOThZDPL_c0Ld7psDsw?view_as=subscriber

https://vm.tiktok.com/ZM8KnkKQn/

11:07 Publié dans Actualité, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : inde, russie, chine, iran, eurasie, eurasisme, politique internationale, géopolitique, actualité, route de la soie, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 30 janvier 2022

Conflit ukrainien: une répartition des rôles peu claire - Le point de vue du journal Junge Freiheit (Berlin)

Conflit ukrainien: une répartition des rôles peu claire

Le point de vue du journal Junge Freiheit (Berlin)

Thorsten Hinz

Ex: https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2022/ukraine-konflikt/

Les murs entre la Russie et l'Occident n'ont jamais été aussi froids qu'aujourd'hui depuis que le secrétaire général soviétique Mikhaïl Gorbatchev a parlé en 1986 de la "maison commune européenne" et a appelé de toutes parts au désarmement matériel et verbal. Ce n'est qu'en apparence que les rôles sont clairement répartis dans le conflit ukrainien : ici, dit-on, il y a l'Ukraine démocratique éprise de liberté, qui insiste sur son droit souverain à rejoindre l'OTAN et qui reçoit pour cela le soutien de l'Occident, qui porte ainsi haut ses valeurs et idéaux universels. Là-bas, la Russie despotique, qui parle d'encerclement et de menace pour justifier ses réflexes impériaux et qui se prépare à envahir son voisin.

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne livrent des armes à l'Ukraine. En Allemagne, des voix s'élèvent pour demander que l'on s'aligne également derrière la grande puissance américaine et que l'on fasse preuve de fermeté tous ensemble. Un appel lancé dans le journal Die Zeit par quelque 70 experts plus ou moins compétents ès-questions de l'Europe de l'Est exhorte à mettre fin à la "voie particulière de l'Allemagne en matière de politique orientale" et à prendre des "mesures plus efficaces" contre Moscou. Déjà "l'attaque de Poutine contre l'Ukraine en 2014" - il s'agit de l'occupation de la Crimée - serait directement liée à "la passivité de la politique allemande pendant 20 ans face au néo-impérialisme russe" qui l'a précédée.

Dans de tels discours, une conception hypermorale de la politique s'élève jusqu'à l'absurde. Lorsque le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov parle devant les caméras à la novice allemande, qui fait désormais fonction de ministresse des affaires étrangères, de son souhait d'améliorer les "relations russo-américaines" - et non russo-allemandes -, le lapsus linguistique dissimule à peine l'évidente réalité politique, à savoir qui détient véritablement la puissance dans le camp occidental.

Solidarité avec l'Ukraine

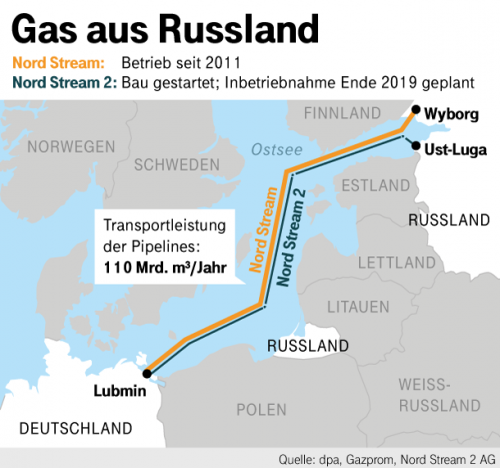

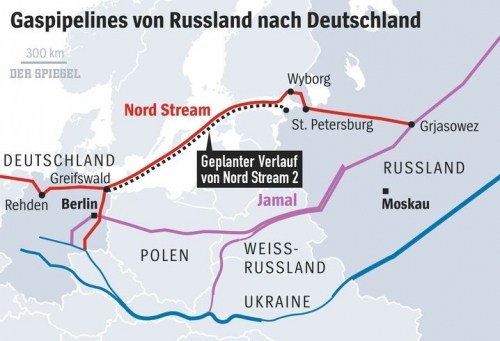

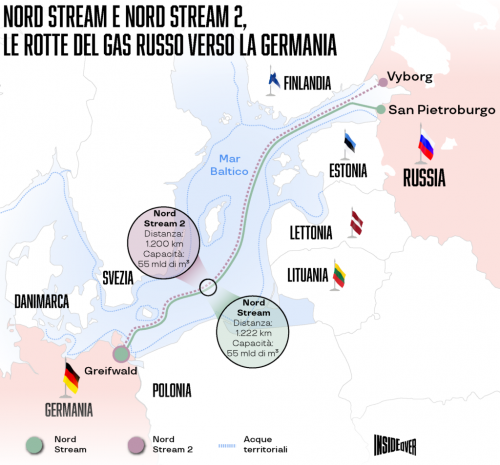

Le Berlin officiel exprime sa solidarité avec Kiev pour s'exercer à la realpolitik. L'avertissement de Bismarck, confirmé par les catastrophes historiques, de ne jamais couper les ponts avec la Russie, est toujours d'actualité. En outre, les sociaux-démocrates restent sous l'influence de l'Ostpolitik de Willy Brandt. Le chef de la CSU, Markus Söder, fait preuve d'un grand sens de l'État : la Russie est une grande puissance et, certes, elle est un partenaire difficile, mais non un ennemi. Il refuse son exclusion du système financier Swift et l'abandon du gazoduc Nord Stream 2 en mer Baltique. Même les apparitions d'Annalena Baerbock n'ont plus rien désormais du dogmatisme et de la doxa des Verts.

Egon Bahr (1922-2015), membre de la SPD, jadis en charge de la politique étrangère et bismarckien, a déclaré devant des collégiens : "En politique internationale, il n'est jamais question de démocratie ou de droits de l'homme. Il s'agit des intérêts des Etats. Retenez bien cela, quoi qu'on vous dise en cours d'histoire".

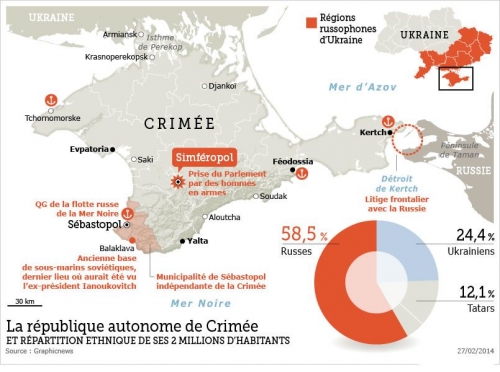

La déclaration de Poutine, jugée scandaleuse en Occident, selon laquelle l'effondrement de l'Union soviétique est "la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle" est, du point de vue russe, un constat lucide : la Russie a largement perdu l'accès hors glace à la mer Baltique. La sécession de l'Ukraine a affaibli de manière décisive la position russe en mer Noire ; Odessa, la porte d'entrée du commerce avec la Méditerranée et au-delà, a été perdue. L'occupation de la Crimée a donc constitué un "frein d'urgence" pour la politique mondiale.

La Russie et ses conflits épuisants

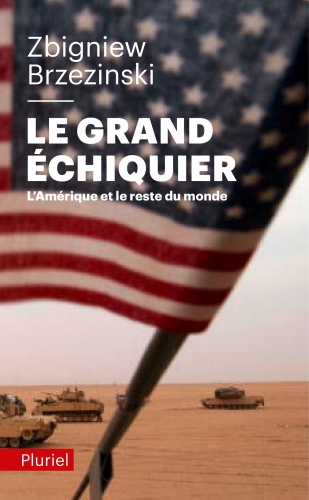

La constatation de Zbigniew Brzezinski selon laquelle la Russie n'a plus "géographiquement d'accès facile au monde extérieur" et qu'elle est menacée sur ses flancs ouest, sud et est par des conflits épuisants avec les républiques islamiques voisines reste valable. "Seules les régions septentrionales de permafrost, inhabitables et inaccessibles, semblent encore sûres sur le plan géopolitique".

L'étranglement stratégique de l'ancienne superpuissance nous est ainsi révélé. Avec l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, l'étau se resserrerait encore davantage. Il est démagogique que le ministre américain des Affaires étrangères Antony Blinken demande, lors de sa visite à Berlin : "Quelles troupes encerclent qui ici? Quel pays a revendiqué par la force le territoire d'un autre pays" ? Depuis 1991, les Etats-Unis ont investi des milliards de dollars pour rallier l'Ukraine à leur cause sur le plan intellectuel et économique. Les forces et les financiers occidentaux ont également eu les mains dans le cambouis lors des soulèvements de Maïdan. L'adhésion de Kiev à l'OTAN scellerait militairement la capitulation géostratégique de Moscou.

Le ministre britannique de la Défense Ben Wallace a rejeté l'idée d'un encerclement de la Russie comme une hallucination. Après tout, seuls cinq des 30 alliés ont une frontière commune avec la Russie et seulement un seizième de ses frontières avec l'OTAN. Mais ce rapport changerait brusquement avec l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance Atlantique. Sans le vouloir, Wallace fournit un contre-argument sur le site web de son ministère en rappelant l'ancienne fraternité d'armes russo-britannique qui a vaincu Napoléon et Hitler. Ces victoires étaient essentiellement dues à la profondeur stratégique de la Russie, qui offrait à la Grande Armée et à la Wehrmacht des lignes de ravitaillement démesurées et ingérables. Une avancée de l'OTAN vers la frontière orientale de l'Ukraine réduirait encore cette profondeur de manière dramatique.

L'Allemagne comme facteur de risque

Pour les penseurs anglo-saxons de la géopolitique, Halford Mackinder et Nicholas J. Spykman, la tâche d'une véritable puissance mondiale consistait à s'assurer la domination de la masse continentale eurasienne qui, avec l'Afrique, formait l'"île mondiale". "Celui qui domine l'Europe de l'Est, domine le Heartland ; celui qui domine le Heartland, domine l'île mondiale ; celui qui domine l'île mondiale, domine le monde".

Le "territoire-coeur" comprend la partie européenne de la Russie et la Sibérie occidentale. Mackinder voyait un facteur de risque dans l'Allemagne, très compétente à l'époque sur le plan technique et organisationnel, parce que son lien avec le Heartland russe était en mesure de remettre en question la domination anglo-saxonne.

Aujourd'hui, l'Europe est considérée par les Etats-Unis comme un "tremplin utile" (Brzezinski) pour leurs ambitions géopolitiques. L'ambassadeur ukrainien à Berlin se sent leur porte-parole attitré et se permet d'adopter un ton insolent à l'encontre de son pays d'accueil. Les drapeaux s'entrechoquent également dans le froid entre les partenaires de l'OTAN.

15:35 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, otan, alliance atlantique, ukraine, russie, allemagne, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 29 janvier 2022

Crise autour de l'Ukraine : la réalité géopolitique derrière la guerre de communication

16:35 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, ukraine, affaires européennes, russie, états-unis, politique internationale, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Entretien avec Leonid Savin: "Lorsque les Européens auront retrouvé une identité forte, personne ne pourra les dominer spirituellement et culturellement"

Entretien avec Leonid Savin: "Lorsque les Européens auront retrouvé une identité forte, personne ne pourra les dominer spirituellement et culturellement"

Entretien avec le journal Deutsche Stimme réalisé par Alexander Markovics

Cher Monsieur Savin ! Actuellement, les relations diplomatiques entre l'Occident et la Russie sont tendues. L'UE accuse la Russie et la Biélorussie de mener une guerre hybride. L'Occident déclare craindre une intervention militaire russe en Ukraine et accuse la Russie de vouloir déclencher une guerre alors qu'elle a elle-même rompu les accords de Minsk. La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock appelle même à l'arrêt du Nord Stream 2. La Russie mène-t-elle une guerre hybride contre l'UE et les Etats-Unis ou les politiques occidentaux accusent-ils le président Poutine de crimes dont ils sont eux-mêmes responsables ?

En fait, l'UE et les Etats-Unis affirment depuis six ans déjà que Moscou mène une guerre hybride et que la Russie est intéressée par la division de la société occidentale. En réalité, les gouvernements occidentaux jouent ce jeu de manière bien plus efficace, en raison des erreurs politiques et idéologiques qu'ils commettent chaque jour et de l'état actuel de la démocratie dans leurs pays (n'oublions pas que les bureaucrates de la Commission européenne ne sont même pas élus par leurs propres peuples). Le coup d'État de 2014 en Ukraine a été organisé par l'Occident (notamment avec le soutien financier et diplomatique des États-Unis) et, lors de la "révolution orange" précédente, en 2004, les pays européens et les États-Unis ont également soutenu des politiciens qu'ils ont choisis dans ce pays. Où est donc ici la "guerre hybride de la Russie" ?

Après le référendum en Crimée qui a conduit à la réunification avec la Russie, l'Occident a affirmé qu'il s'agissait d'une "annexion", mais les pays occidentaux oublient la sécession du Kosovo en 1999, qui a été soutenue par l'OTAN. Lorsque 100 personnes ont été brûlées vives par des néonazis à Odessa et que les autorités ne les ont pas empêchées, l'Occident n'a pas daigné jeter le moindre regard. La Russie ne pouvait pas rester les bras croisés et attendre que le même scénario se produise en Crimée (et c'est en fait ce qui a été préparé par les forces qui ont mené à bien le putsch de février 2014).

Le terme de "guerre hybride" a été inventé à l'origine par la marine américaine pour décrire des situations de combat complexes impliquant différents acteurs. Plus tard, c'est devenu une marque d'infamie politique, qui a été utilisée pour stigmatiser toute forme d'activité russe (économique, politique, diplomatique, etc.). Si Moscou fait un pas quelconque dans ses relations économiques ou initie de nouveaux contacts, l'Occident le qualifie immédiatement de "guerre hybride". Mais je suis tout à fait certain que toute inactivité serait également qualifiée de "guerre hybride". L'Occident affirmerait immédiatement que la Russie est en train d'ériger un nouveau rideau de fer. Nous nous trouvons dans une situation étrange, ne pensez-vous pas ?

Depuis la fin de la guerre froide, l'Occident dirigé par les États-Unis a pris plusieurs mesures unilatérales et a fait la guerre à la Yougoslavie, à l'Irak, à l'Afghanistan et à la Libye. Ce "moment unipolaire" a provoqué le chaos, une violence massive et des mouvements de réfugiés aux quatre coins du globe. Dans votre livre récemment paru Ordo Pluriversalis. The End of Pax Americana & the Rise of Multipolarity, vous vous prononcez en faveur d'un monde multipolaire avec plusieurs centres de pouvoir au lieu de la domination occidentale. Les détracteurs occidentaux de ce concept affirment qu'un ordre mondial multipolaire entraînerait davantage de conflits et une plus grande instabilité dans le monde. Quels sont les avantages d'un système multipolaire par rapport à l'hégémonie occidentale, notamment pour les Européens ?

Du point de vue de l'Occident, la multipolarité sera toujours présentée comme un désordre instable et semi-anarchique, car la vision occidentale de la multipolarité est basée sur l'époque multipolaire précédente, qui était eurocentriste et colonialiste. Aujourd'hui, la situation a changé et le centre de l'économie mondiale s'est déplacé vers l'Asie. Toutefois, la multipolarité n'est pas seulement une question d'équilibre des forces, mais aussi et surtout une question de restauration prudente de l'histoire elle-même, des traditions et du développement du potentiel culturel des groupes ethniques et des peuples du monde entier. Il existe de nombreuses formes uniques de gouvernance, de juridiction et de droits, enracinées dans une expérience millénaire.

Le néolibéralisme (même s'il a malheureusement connu un grand succès dans les années 1990 et jusqu'à récemment) ne peut pas prétendre à une validité mondiale (ce qui vaut bien sûr aussi pour d'autres types d'idéologies politiques). Un seul système peut être valable pour le monde entier, et c'est le pluriversalisme. Celui-ci peut contenir des éléments controversés, mais c'est normal parce que c'est naturel. Regardez la carte du monde et vous verrez que l'Occident politique (l'alliance transatlantique) n'est qu'une partie du monde, et même pas la plus grande ! Jusqu'à présent, il a eu une influence énorme sur le monde entier, mais celle-ci est aujourd'hui en déclin.

Du point de vue européen, la multipolarité signifie davantage de souveraineté et d'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Il existe déjà des initiatives pour une autonomie européenne, soutenues par l'Allemagne et la France, mais elles ne sont pas réalisables dans le futur proche tant que l'on ne se sépare pas de Washington. Les Etats-Unis poursuivent leur propre agenda au sein de l'UE et diffusent ainsi une propagande anti-chinoise et anti-russe afin d'attiser diverses craintes chez les Européens. Mais l'Europe est destinée à coopérer avec la Russie (et, dans une moindre mesure, avec la Chine) parce que nous sommes voisins et que nous vivons ensemble sur le continent eurasien. C'est un fait évident.

Dans ce contexte, il est tragique de voir la cancel culture se répandre en Europe et une nouvelle forme de décadence entraîner de nombreux pays vers l'abîme. La reconfiguration du monde dans le cadre de la multipolarité aurait le pouvoir de guérir l'Europe et de l'aider à trouver sa propre place et sa propre voie dans la politique mondiale.

L'avenir des relations internationales et de la géopolitique est un sujet très discuté par les experts. Alors que Samuel Huntington a avancé la thèse du "choc des civilisations", Mohammad Khatami parle d'un "dialogue des civilisations". Selon vous, quelle prédiction est la plus probable et que peuvent faire les militants et partis politiques à tendance antimondialiste pour permettre une coexistence pacifique des civilisations ?

Huntington a parlé du "choc des civilisations" non pas dans le sens d'une fatalité inéluctable, mais comme un avertissement. Beaucoup ne lisent pas correctement son œuvre, voire pas du tout, tout comme beaucoup de libéraux de notre époque ne lisent pas Adam Smith. Mais ce qui est important dans son œuvre, c'est la constatation claire qu'il existe plusieurs civilisations ! Pas une seule, comme l'ont suggéré de nombreux érudits occidentaux auparavant, mais plusieurs ! Une multitude de civilisations signifie à son tour qu'il existe automatiquement une multitude de systèmes politiques différents.

Le problème de nombreux antimondialistes est qu'ils voient la culture politique des autres peuples à travers la lentille de leurs propres modèles d'ennemis. Il s'agit d'une nouvelle forme d'exclusivité. Nous devons oublier le principe de l'ethnocentrisme, qui repose sur le double codage du "groupe du nous" et du "groupe des autres", et commencer à penser à partir d'un point d'inclusion approfondi. Je suis conscient que tout cela n'est pas facile. Mais nous devons enfin commencer ! Si nous avons l'intention de construire un pont entre les civilisations, il est plus sage de parler dans les langues de ces civilisations et de ne pas utiliser le langage de la pseudo-"civilisation" représentée par la société mondiale actuelle de la consommation et du capitalisme financier.

En raison du matérialisme dominant, du chaos social, de l'individualisme et de l'aliénation dans l'Occident moderne, le nombre d'Européens qui cherchent à revenir à la forme traditionnelle de leur civilisation augmente. Dans votre livre Ordo Pluriversalis, vous proposez le concept de pluriversalité pour prouver qu'une alternative à la société capitaliste et moderne de l'Occident est possible. Veuillez expliquer le concept de pluriversité/pluralité et sa signification pour un futur monde multipolaire !

La société capitaliste et moderne est fondée sur l'uniformisation et le nivellement de tout vers un standard unique. D'où le sentiment de supériorité et le racisme profondément enracinés dans la société occidentale. Paradoxalement, cet état d'esprit se développe également dans les sociétés non occidentales. Des phénomènes tels que les traitements médicaux visant à éclaircir la peau dans certains pays arabes sont le résultat de la domination occidentale imposée à cette région (car il existe aussi des personnes à la peau blanche en Yakoutie, au nord-ouest de la Russie, mais elles n'ont jamais conquis le Moyen-Orient).

Lorsque nous parlons de plurivers, nous entendons par là la multiplicité des visions du monde. Dans la région andine de l'Amérique latine et dans l'Afrique profonde, les gens suivent leurs propres traditions ancestrales. Certains éléments ressemblent à la tradition indo-européenne (parce que nous vivons sur la même planète et voyons le même soleil et la même lune), mais d'autres non. Nous pouvons y trouver des systèmes de débat public et des modèles d'auto-organisation politiques et économiques très uniques - tous doivent être préservés et développés. L'expérience d'autres peuples peut également être instructive et utile pour les sociétés "avancées".

Tout d'abord, nous devons considérer les autres peuples comme des entités similaires. Le géographe russe Nikolaï Miklukho-Maklay (photo, ci-dessus) a probablement été le premier anthropologue culturel à contester l'existence d'une hiérarchie raciale et à affirmer que les peuples "primitifs" d'autres régions du monde sont égaux aux Européens. Aujourd'hui, sous l'égide de l'idéologie néolibérale, nous entendons des slogans similaires en Occident, mais dans la pratique, ils ne se manifestent que par des actions telles que "Refugees welcome !", le "Cancel Culture", etc. En fin de compte, nous n'avons pas un seul système politique mondial, car la Terre n'est pas un disque, mais un système composé de nombreux systèmes avec différentes couches d'organisation.

De nombreux détracteurs du mondialisme en Occident ont d'une part une opinion très positive de la résistance russe à l'impérialisme américain, mais sont d'autre part sceptiques quant à une coopération avec la Chine et l'Iran en raison de leurs systèmes politiques et de leurs convictions religieuses divergents. En cas d'alliance, ils craignent une exportation de systèmes comme celle que les Européens ont connue avec l'américanisation. En tant qu'expert en géopolitique et connaisseur des pays musulmans d'Asie, pensez-vous que ces craintes sont justifiées ?

Outre l'Iran et la Chine, l'Asie compte de nombreux autres pays et cultures. Le soufisme se distingue de l'islam sunnite d'inspiration saoudienne. L'islam chiite n'est pas seulement présent en Iran, mais aussi en Azerbaïdjan (où les gens boivent de l'alcool), ainsi que sous des formes spécifiques en Syrie et au Liban, mais aussi en Afghanistan et au Pakistan. Il serait particulièrement simpliste de considérer les pays musulmans d'Asie comme un bloc musulman unique, car il existe en leur sein de nombreuses coutumes et traditions culturelles, qui possèdent à leur tour différents marqueurs en tant que nomades, clans, groupes ethniques et tribus. Chacun d'entre eux a une signification.

Même si nous considérons le monde musulman du point de vue de la multipolarité, il ne se compose pas d'un seul pôle, mais de plusieurs. En Afrique du Nord et en Asie occidentale, nous trouvons un mélange très intéressant de traditions soufies, de culture berbère et de vestiges des empires byzantin et ottoman. En Asie centrale, nous trouvons de très fortes influences d'éléments nomades et de nostalgie postsoviétique, et en Asie du Sud-Ouest, un melting-pot d'éléments indigènes, de nouvelles écoles de renaissance islamique, qui ont vu le jour dans le cadre d'une matrice postcoloniale/anticoloniale. Mais ce qui est important dans tout cela, c'est que toutes les régions mentionnées se trouvent en Eurasie (l'Afrique du Nord y est historiquement et géographiquement liée, c'est pour cette raison que Halford Mackinder a considéré l'Eurasie et l'Afrique comme une unité appelée l'île mondiale).

La Russie se trouve au centre de l'Eurasie. Un mur mythique a été construit par Alexandre le Grand pour se protéger de Gog et Magog sur la côte caspienne près de la ville de Derbent - il s'agit de la ville la plus au sud de la Russie, dans l'actuelle République du Daghestan (en fait, il a emprunté un autre chemin lors de sa campagne en Bactriane et en Inde). C'est la raison pour laquelle la Chine est si intéressée par la construction d'infrastructures dans le cadre de la Nouvelle route de la soie via la Russie, afin d'établir une connexion avec l'Europe.

Le corridor nord-sud relie l'Iran et donne à la Russie un accès à des ports libres de glace. Un corridor similaire sera également créé via le Pakistan. C'est la question de la géopolitique eurasienne et elle ouvre de formidables perspectives. Pour les Européens, tout cela peut sembler un peu suspect. D'un point de vue pragmatique, vous pouvez poser la question suivante : "Qu'allons-nous accomplir dans ces circonstances ?" Le moteur économique du monde n'est plus l'Occident, mais l'Asie.

Enfin, toute exportation de valeurs culturelles et religieuses n'est pas possible si vous la refusez. Par exemple, après l'effondrement de l'Union soviétique, il y avait en Russie beaucoup d'émissaires de sectes occidentales et de religions orientales, mais ils n'ont pas réussi. Les Russes sont en effet retournés à leurs propres racines, le christianisme orthodoxe (il y a bien sûr aussi des adeptes du bouddhisme, de l'islam et du judaïsme chez nous). La Russie est d'ailleurs l'un des pays où l'on trouve des adeptes d'un paganisme traditionnel tel qu'il existait en Europe. Lorsque les Européens auront retrouvé une identité forte, personne ne pourra les dominer spirituellement et culturellement. Vous pouvez étudier l'expérience russe en ce qui concerne la reconquête de sa propre souveraineté spirituelle et nous serons heureux de vous aider !

Merci beaucoup pour cet entretien !

Leonid Savin est chef de l'administration du Mouvement eurasien international, membre de la Société des sciences militaires du ministère de la Défense de la Fédération de Russie et membre du comité directeur du Forum international de lutte contre le terrorisme à Islamabad. Il est l'auteur de nombreux livres, publications scientifiques et études spéciales sur les relations internationales, la philosophie politique, la géopolitique et les conflits internationaux.

14:24 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Entretiens, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leonid savin, entretien, actualité, russie, europe, affaires européennes, politique internationale, eurasisme, eurasie, géopolitique, plurivers, pluriversum, multipolarité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Cauchemars germaniques

Cauchemars germaniques

par Georges FELTIN-TRACOL

L’attirance des écrivains français pour la germanité est ancienne et tenace. Voltaire discute avec Frédéric II de Prusse. Ernest Renan admire la culture allemande avant les déboires de 1870. Au XXe siècle, Alphonse de Châteaubriant y place tous ses espoirs. Pendant la Guerre froide, les communistes célèbrent la RDA. Quant aux conservateurs chrétiens, ils saluent dans l’Autriche-Hongrie un modèle d’organisation socio-politique exemplaire. Certains vont même jusqu’à s’extasier devant les dernières assemblées de citoyens des cantons alpins en Suisse.

Cet attrait compréhensible laisse maintenant la place à un effroi certain. En Autriche, le «petit prodige» du conservatisme libéral, Sebastian Kurz, chancelier fédéral à 31 ans, a démissionné de ses fonctions et quitté la vie politique, suite à des révélations tonitruantes de détournement de sondages aux frais des contribuables. Qu’on se rassure, Kurz travaille pour le libertarien transhumaniste Peter Thiel et préside un cénacle mémoriel subventionné. N’oublions pas que ce bébé chancelier a souhaité combattre le mouvement identitaire. D’ailleurs, les symboles du réveil albo-européen en Autriche sont prohibés ! Son successeur, Alexander Schallenberg (photo), ne reste que deux mois à ce poste prestigieux avant de regagner le ministère des Affaires étrangères. Ces péripéties n’empêchent pas le maintien de l’entente conclue en 2019 entre les conservateurs et les Verts.

Connu pour son multiculturalisme et son atlantisme, Schallenberg fait hisser au-dessus de son ministère en mai 2021 le drapeau israélien ! Devenu chancelier, Schallenberg considère probablement les non-vaccinés comme des Palestiniens de langue allemande. Il impose à ses compatriotes un strict reconfinement ainsi que l’obligation vaccinale. Les nouveaux pestiférés (ou « covidés » sociologiques) ne peuvent plus par exemple se faire coiffer ou aller acheter un livre. Si attentifs aux droits de l’homme, de la femme et du non-binaire, les Verts autrichiens approuvent cet apartheid sanitaire. Très vite impopulaire, Alexander Schallenberg vient de céder sa place à Karl Nehammer (photo) dont la ligne serait plus conservatrice. Le nouveau chancelier a en effet exprimé une timide intention d’abroger quelques limitations hygiénistes qui pèsent sur les néo-exclus covidiens.

La voisine allemande poursuit sa route vers le despotisme sanitaire. Le 8 décembre 2021 s’achevait enfin seize années de gouvernement d’Angela Merkel. Son vice-chancelier et ministre des Finances, le social-démocrate Olaf Scholz, lui succède et anime pour la première fois une « coalition du feu tricolore » inédite ("Ampel-Koalition"), l’alliance entre la sociale-démocratie rouge, les Verts et le FDP (Parti libéral-démocrate) de couleur jaune.

La « coalition tricolore » coche toutes les cases du politiquement correct. Mieux encore que le macronisme hexagonal, on se trouve en présence d’un gouvernement à la fois multiculturaliste, cosmopolite, gendériste, libéral-libertaire et bankstériste. Bref, c’est un Angela Merkel V en pire. La vice-chancellerie revient au Vert Robert Habeck, par ailleurs ministre de l’Économie et du Climat. À quand un ministère de l’Intérieur et de la Digestion? Les Finances reviennent au chef du FDP, Christian Lindner, qui prône le retour dès l’an prochain à une stricte austérité budgétaire. Le secrétaire d’État à la chancellerie pour les Affaires économiques et européennes, Jörg Kukies (photo), est un ancien coprésident du directoire de Goldman Sachs. Ce gars conseille Scholz en toute indépendance bien évidemment. Le nouveau gouvernement fédéral s’accorde sur la légalisation de la consommation récréative du cannabis, la ratification du traité sur l’interdiction des armes nucléaires, l’achat de drones de combat de nouvelle génération et l’arrêt définitif immédiat des dernières centrales nucléaires.

L’atlantisme se réaffirme avec la Verte Annalena Baerbeck au ministère des Affaires étrangères. Elle met tout en œuvre pour fermer North Stream 2. La portée russophobe de cette entente hétéroclite s’exprime à travers la sociale-démocrate Christine Lambrecht (photo). Le 18 décembre 2021, la nouvelle ministresse de la Défense (un ministère secondaire dans un pays châtré depuis si longtemps !) déclare que « l’Allemagne et ses alliés doivent avoir dans le viseur le président russe Poutine et son entourage ». Des propos quasi-terroristes ! Que n’aurait-on pas protesté si un responsable iranien ou russe avait annoncé avoir dans sa ligne de mire Emmanuel Macron ou Boris Johnson !

Ce bellicisme incantatoire accroît l’instabilité grandissante des marches orientales de l’Europe. Il entre en résonance avec l’autoritarisme intérieur en vigueur. La vaccination obligatoire pour le plus grand bonheur de Big Pharma est prévue dans les prochains mois. Les vaccinés doivent montrer en plus un test négatif pour manger au restaurant. Avec le trio Scholz – Habeck – Lindner, il ne fait pas bon d’être vaccinosceptique. Les élus du FDP restent néanmoins les plus réticents à l’égard de ces contraintes. La répression s’intensifie aussi à l’encontre de la dissidence intellectuelle et civique. Le 15 décembre dernier, lors d’une de ses premières déclarations officielles, Scholz a estimé que « l’extrémisme de droite est la plus grande menace pour la démocratie en Allemagne. Le gouvernement luttera donc de toutes ses forces contre l’extrémisme de droite ». Cette obsession quasi-psychiatrique se traduit dans les faits par un harcèlement quotidien.

Dans Libération du 27 décembre 2021, le journaliste Christophe Bourdoiseau se rend à Freiberg où « en Saxe, les identitaires font main basse sur les antivax ». Les opposants aux vaccins et/ou au passeport vaccinal manifestent avec l’appui résolu des militants issus de l’AfD, de Troisième Voie ou des « Saxons libres ». L’envoyé spécial du quotidien gaucho-bancaire cite un certain Hans Vorländer, politologue à l’université de Dresde – respect ! -, auteur d’un rapport sur « Coronavirus et populisme d’extrême droite ». On attend toujours une enquête sérieuse sur « Sida et gauchisme »...

Diverses régions allemandes interdisent les manifestations de plus de dix personnes. Pour contourner ce viol légal, les opposants traversent sur les passages piétons dans les deux sens, entrent et sortent des supermarchés, se baladent dans les parcs publics. Bref, explique sur un ton sentencieux, l’universitaire bien-pensant, « la force publique est incapable d’imposer une quelconque autorité. L’État est tourné en ridicule. C’est l’expression de leur mépris pour la démocratie ». Ah ! Si c’étaient des migrants…

Deuxième parti d’opposition derrière la CDU et devant Die Linke, l’AfD subit des vexations permanentes de la part des autres groupes. Ainsi des députés de l’AfD devaient-ils présider trois commissions au Bundestag, dont celle de l’Intérieur. Au mépris des habitudes parlementaires, leur désignation se fait à bulletins secrets et les candidats de l’AfD ne sont pas élus. Les présidences restent pour l’heure vacantes. En région, les Offices régionaux de protection de la Constitution, soit la police politique allemande qui cherche à dissoudre tout mouvement patriotique et identitaire, surveillent les sections locales du principal mouvement d’opposition nationale.

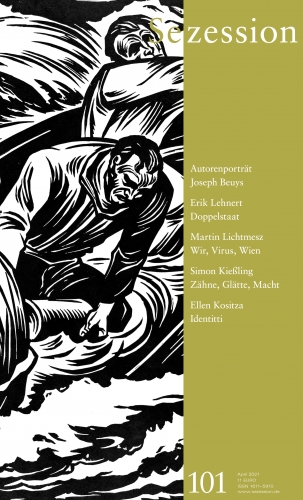

En juin 2021, l’Office fédéral de protection de la Constitution a même placé comme « cas suspect » les éditions Antaios. Fondée et animée par Götz Kubitschek et son épouse Ellen Kositza (photo), cette honorable maison d’édition ose publier des penseurs de la Révolution conservatrice et traduire des livres de Jean Raspail, de Renaud Camus, de Richard Millet, d’Alain de Benoist. Père de sept enfants, Götz Kubitschek est une figure importante de la Neue Rechte. Rédacteur au journal Junge Freiheit, il inaugure en compagnie de Karlheinz Weißmann en 2000 l’Institut für Staatspolitik (« Institut pour la politique d’État »), un laboratoire d’idées nationales-conservatrices. En 2003, il lance l’excellente revue Sezession. Toutes ces activités indisposent les autorités régionales et fédérales. Si Götz Kubitschek s’était agité en faveur du bien-être des immigrés clandestins ou pour le rendement optimal du chanvre, le Système l’aurait encouragé. Il préfère plutôt lutter pour l’avenir des siens.

Une vraie guerre culturelle se déroule outre-Rhin. Ce conflit est total. Ses auteurs rêvent de notre extinction en tant qu’Albo-Européens sur notre propre sol ancestral. Il faut réagir et riposter. Établissons dès à présent des liaisons solides avec tous les opposants convaincus au « Vieux Désordre cosmopolite ».

GF-T

- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 17, mise en ligne le 25 janvier 2022 sur Radio Méridien Zéro.

11:13 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, allemagne, affaires européennes, politique internationale, autriche |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 28 janvier 2022

L'armée allemande est-elle pro-russe ? La position étrange de Berlin

L'armée allemande est-elle pro-russe ? La position étrange de Berlin

Francesca Salvatore

Ex: https://it.insideover.com/guerra/il-mondo-militare-tedesco-e-filorusso-la-strana-posizione-di-berlino.html

À la veille de la nouvelle drôle de guerre aux frontières de l'Europe, la position étrange de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie continue de susciter embarras et mécontentement. Si jusqu'à présent on pouvait reprocher à Berlin une éventuelle circonlocution entre sa vocation pro-européenne et le controversé gazoduc germano-russe Nord Stream 2, ce sont désormais les hautes sphères militaires qui mettent l'Allemagne dans une situation inconfortable.

L'affaire

Dans la soirée du 22 janvier, le vice-amiral Kay-Achim Schönbach a démissionné avec effet immédiat : lui qui avait notamment qualifié d'idiote l'idée que la Russie voulait envahir l'Ukraine, a soutenu lors d'une conférence à New Delhi, dans le cadre d'un échange de vues organisé par un groupe de réflexion, que "l'Ukraine ne parviendra jamais à récupérer la Crimée" et que "le respect qu'il mérite doit être accordé" au président russe Vladimir Poutine.

Comme si cela ne suffisait pas, Schoenbach s'est décrit comme un "radical chrétien" et a souligné les racines religieuses communes entre l'Allemagne et la Russie, avec lesquelles elles devraient coopérer pour lutter contre Pékin. Une vidéo capturant les déclarations délicates s'est retrouvée sur Twitter et a commencé à faire le tour du net, provoquant un tollé chez nous. Ainsi, après les vives protestations à Kiev et après une conversation entre Schönbach lui-même et l'inspecteur général de la Bundeswehr, la plus haute instance militaire qui coordonne les forces armées et les services de renseignement, la démission a été officialisée pour "éviter tout dommage supplémentaire".

Les incohérences de ces derniers jours

De l'extérieur, l'affaire Schönbach pourrait être attribuée à l'un des nombreux dérapages auxquels les personnalités publiques nous ont habitués à l'ère du village global : elle trahit cependant un sentiment répandu dans les hautes sphères allemandes, y compris les forces armées, ainsi que dans l'appareil gouvernemental, contraint entre raisons d'État et opportunisme. Il y a quelques jours seulement, la ministre allemande des affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré que le gazoduc russo-allemand Nord Stream 2 ne serait pas encore "entièrement conforme" aux réglementations de l'UE, avertissant Moscou que Berlin prendrait des "mesures appropriées" en cas d'escalade en Ukraine. M. Baerbock a exhorté la Fédération de Russie à cesser son attitude provocatrice à l'égard de l'Ukraine, affirmant que le pays, ainsi que ses partenaires européens, est "prêt à prendre les mesures conjointes appropriées" en réponse à une escalade.

Et puis, à nouveau, dessinant presque un manège schizophrénique, le refus de l'Allemagne de se joindre aux autres membres de l'OTAN pour fournir des armes à l'Ukraine. La question est apparue le week-end dernier, à la suite d'une information selon laquelle Berlin serait allé jusqu'à empêcher l'Estonie de fournir à Kiev de vieux obusiers allemands pour se défendre contre les troupes russes massées près de la frontière ukrainienne.

"La position de l'Allemagne sur les livraisons d'armes ne correspond pas au niveau de nos relations et à la situation sécuritaire actuelle", a déclaré sur Twitter le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. S'adressant aux journalistes lundi à Berlin, le chancelier allemand Olaf Scholz a nié qu'une décision ait été prise concernant les obusiers et a insisté sur le fait que son pays se tient aux côtés de ses alliés de l'OTAN et de l'UE pour s'opposer à toute incursion russe en Ukraine. "Si cette situation se produit, nous agirons ensemble", a-t-il déclaré aux journalistes. "Il y aurait un prix élevé. Cependant, alors que l'Allemagne continuerait à fournir une aide à l'Ukraine, il y aurait une exception : nous ne fournirions pas d'armes létales."

Les sociaux-démocrates, les Verts et les fantômes du passé

Au-delà des intérêts pragmatiques liés au gaz et autres, il apparaît que, face à une escalade militaire, l'Allemagne est toujours confrontée à ses propres fantômes : "l'héritage de la militarisation de l'Allemagne en Europe pendant les deux guerres mondiales a conduit de nombreux dirigeants allemands à considérer toute réponse militaire comme un dernier recours", explique Rachel Ellehuus, directrice adjointe du programme Europe, Russie et Eurasie du Center for Strategic and International Studies. Et si, par le passé, l'Allemagne a souligné sa position restrictive sur les exportations d'armes vers les zones de conflit, les analystes affirment que la règle n'a pas été appliquée de manière cohérente : il y a toujours eu des cas limites, comme la guerre du Kosovo ou le soutien aux Kurdes contre l'ISIS en Syrie.

Pour l'heure, le pays semble donc être pris en tenaille entre les sociaux-démocrates de Scholz, imprégnés de l'héritage de Willy Brandt, et les Verts, ancrés dans une tradition de pacifisme anti-russe : le ministre Baerbock adopte toutefois un ton de plus en plus pragmatique. À l'occasion de sa rencontre aux États-Unis avec Anthony Blinken, elle a répété à plusieurs reprises que l'Allemagne est favorable au dialogue et se considère comme un instrument de l'Occident dans ses relations avec Moscou : elle est bien plus Merkel que les Verts de fer.

La fête de Scholz

Entre-temps, les principaux médias allemands ont fait la promotion agressive du contraste avec la Russie pendant des jours. Alors que Scholz et Baerbock ont jusqu'à présent officiellement exclu la livraison d'armes allemandes à l'Ukraine, d'autres représentants de partis gouvernementaux appellent à cette livraison. "La livraison d'armes défensives pourrait être un moyen de soutenir l'Ukraine", a déclaré Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Démocrates libres, FDP), présidente de la commission parlementaire de la défense, dans une interview accordée à t-online.de. Dans une interview accordée au Tagesspiegel, l'ancien ministre des affaires étrangères Sigmar Gabriel (SPD) a adopté un ton similaire et a appelé à une réponse plus agressive du gouvernement fédéral et de l'Union européenne contre la Russie. Par ailleurs, le parti de M. Scholz, partenaire principal de la coalition, possède une aile gauche puissante qui soutient le rapprochement avec Moscou et son chef de file parlementaire, Rolf Mützenich (photo, ci-dessous), a plaidé en faveur d'un nouvel "ordre de paix européen incluant la Russie". Même les ténors modérés du SPD hésitent à mener une politique anti-russe dure, faisant au contraire appel à la détente et au dialogue.

Cependant, même les appels à une médiation stricte ne parviennent pas à calmer la fureur des Ukrainiens. Kiev estime que les remarques de l'amiral Schönbach reflètent la pensée d'une grande partie de l'establishment allemand et demande maintenant à Berlin de modifier rapidement sa position sur le conflit.

17:29 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, europe, affaires européennes, bundeswehr, politique internationale, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Nicaragua, la veine exposée de la "Forteresse Amérique"

Nicaragua, la veine exposée de la "Forteresse Amérique"

Emanuel Pietrobon

Ex: https://it.insideover.com/politica/nicaragua-la-vena-scoperta-della-fortezza-america.html

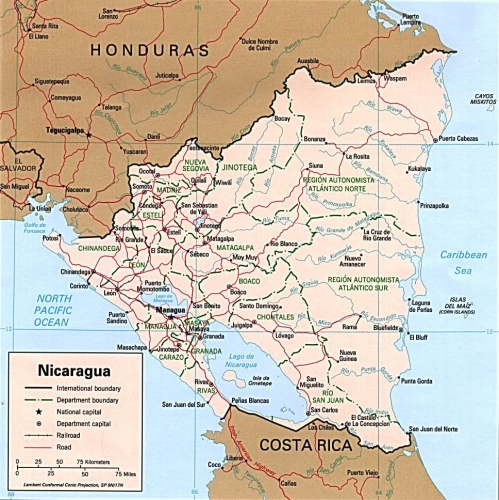

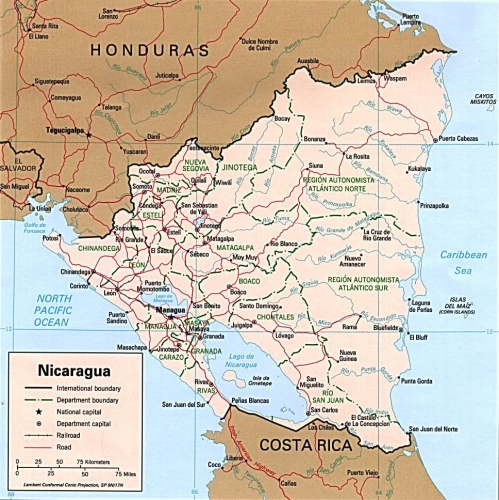

Le Nicaragua est ce qu'on appelle dans les milieux géophilosophiques un "lieu de destin", c'est-à-dire un lieu dont la centralité incontournable dans les relations internationales a été décrétée par la Providence. Elle a été prédestinée, quasi sur le mode calviniste, à jouer un rôle dans l'histoire du monde et aucun empire ou puissance n'a le pouvoir de modifier sa nature, de révoquer la grandeur inhérente à son destin.

Béni ou maudit par la géographie, selon la façon dont on interprète son histoire, le Nicaragua a été, est et sera toujours plusieurs choses à la fois : l'un de ces (rares) lieux de destin où s'écrit l'histoire de l'humanité, un terrain d'entente parfaitement coincé entre la ceinture d'instabilité mésoaméricaine et l'arc paix du Costa Rica et du Panama, le nombril de l'Amérique centrale et la veine exposée de la forteresse Amérique.

Intimement géostratégique, mais aussi voué à l'anti-américanisme depuis l'époque de José Santos Zelaya López, le Nicaragua est un véritable talon d'Achille pour les États-Unis, l'éternelle "veine exposée" de la Forteresse Amérique, et c'est pour cette raison que, avec Cuba et le Venezuela, c'est le pays sur lequel la Fédération de Russie et la République populaire de Chine ont le plus misé ces dernières années. C'est pour cette raison qu'elle est (et sera) l'un des théâtres clés de la troisième guerre mondiale qui se déroulera en "morceaux".

L'éternelle "veine exposée" dans les Amériques

Ce qui fait du Nicaragua un lieu de destin, le différenciant de son voisinage méso-américain, c'est qu'il possède une prédisposition génétique de type géostructurel : il est né pour être le véritable carrefour entre les Amériques et l'Eurafrique. La géographie permettrait de construire ici un meilleur canal que celui de Panama, à tous les points de vue - de la capacité à la navigabilité - mais l'histoire, ou plutôt les États-Unis, ne l'ont jamais permis.

Au départ, c'est Napoléon III, empereur des Français et pionnier de l'anti-américanisme européen, qui envisageait de construire un canal de navigation artificiel qui couperait le Nicaragua en deux, unirait les marchés des Amériques et de l'Eurafrique, réécrirait la géographie du capitalisme mondial et ferait de la Fille préférée de l'Église le cœur du monde.

Napoléon III, qui avait hérité de l'esprit visionnaire de son oncle, avait pensé à (presque) tout, de la satellisation du Mexique aux accords sur les droits d'exploitation du canal avec le Nicaragua, mais il allait payer cher sa sous-estimation du facteur américain. Témoin impuissant de l'exécution de Maximilien de Habsbourg, le pantin des Tuileries exécuté en 1867, Napoléon III a rapidement rangé le rêve d'un empire latino-américain dans le tiroir, tandis que les autres puissances du Vieux Continent, ayant compris le message, se sont mises à respecter la doctrine Monroe avec une crainte révérencieuse.

Ce n'est pas un Européen, mais un membre de la raza cosmica, à savoir le président José Santos Zelaya López, qui rouvrira plus tard la question du canal. Un canal que, à ce moment-là, les États-Unis commenceraient à croire maudit. Une conviction fondée sur le fait que, une fois Napoléon III enterré, le bolivarien Zelaya avait pris la décision scandaleuse de demander à l'Allemagne et au Japon de financer le canal en promettant d'en faire un instrument de partage du pouvoir mondial.

En 1909, toutes les tentatives de renverser Zelaya par le biais de l'opposition libérale, des forces armées et d'autres cinquièmes colonnes ayant échoué, les États-Unis ont décidé de suturer d'urgence la veine ouverte et saignante du continent, en déposant le président rebelle et en entérinant sa chute dans un cycle d'anarchie productive utile pour inhiber indéfiniment la réapparition d'un odieux anti-américanisme.

Le Nicaragua et la triade multipolaire

Historia homines docet que, parfois, déstabiliser est mieux que contrôler. Parce que la déstabilisation est aussi une méthode de gestion de crise. Une méthode économique, mais aussi machiavélique, qui permet à l'hegemon du moment de maintenir en état de conflit chronique un terrain qui, s'il était tranquille, susciterait paradoxalement une plus grande inquiétude.

Écrire et parler de la déstabilisation pilotée comme méthode de contrôle est plus qu'important, c'est indispensable, car c'est en alimentant le chaos contrôlé que les États-Unis ont tenu à distance l'indomptable Nicaragua depuis l'ère post-Zelaya. Mais c'est une stratégie qui, à long terme, s'est avérée préjudiciable, ayant d'abord produit Augusto César Sandino, puis donné naissance à Daniel Ortega. Et avec Ortega, plus tard, sont venus les Soviétiques - qui, aujourd'hui, ont été remplacés par des Russes, des Chinois (et des Iraniens).

Sandino et Ortega.

Les rivaux de l'Amérique ont commencé à parier (sérieusement) sur le potentiel inquiétant du petit mais pivotant Nicaragua à partir des années 2010, coïncidant avec le retour au pouvoir d'Ortega, et ils l'ont fait pour des raisons similaires mais différentes. Similaire parce que la Triade de la multipolarité a entrevu et entrevoit dans le Nicaragua d'Ortega ce classique amicus meus, inimicus inimici mei qui est toujours nécessaire. Différentes, mais complémentaires, car les Chinois rêvent grand - la construction du très convoité canal du Nicaragua -, les Russes rêvent petit - la préservation du triangle Caracas-Havana-Managua - et les Iraniens rêvent encore plus petit - la possession de bases pour le Hezbollah.

Le Nicaragua aujourd'hui (et demain)

En 2014, après des années d'inaction face au dynamisme de la Triade de la multipolarité dans la "veine exposée" de l'Amérique (et des Amériques), l'administration Obama a décidé d'appliquer la sempiternelle doctrine Monroe au Nicaragua, décrétant sans le vouloir le début d'un chapitre clé de la compétition entre grandes puissances, celui qui se focalisera sur les périphéries et non plus nécessairement sur le centre, faisant en sorte que les périphéries deviennent les centres effectifs des conflits en cours.

L'application rigide de la doctrine Monroe a permis aux États-Unis de contenir l'incontournable Nicaragua pendant six ans, c'est-à-dire de 2014 à 2020, en affaiblissant sérieusement le régime orteguiste - qui a survécu à une mort certaine grâce à la respiration artificielle fournie par le Kremlin - et en hibernant temporairement la branche latino-américaine (la plus importante) de la Nouvelle route de la soie - en raison du blocage des chantiers anti-Panama -, mais à long terme, rien n'a pu empêcher l'inévitable, c'est-à-dire que la Russie et la Chine commencent à décharger en Amérique latine les tensions accumulées en Eurasie.

La géo-pertinence du Nicaragua, en somme, s'est (re)développée au même rythme que l'augmentation des conflits dans les espaces vitaux de la Russie et de la Chine, ce qui a conduit au retour définitif sur la scène de l'anti-Panama entre fin 2020 et début 2022, c'est-à-dire au début de cette "pluie de l'histoire" déclenchée par la lente maturation du processus amenant à la centralisation des périphéries. Un retour sur scène rendu possible par la respiration artificielle garantie par le Kremlin, grâce à laquelle Ortega a pu débusquer les cinquièmes colonnes et réduire le niveau de confrontation interne, et qui en douze mois, de novembre 2020 à novembre 2021, a conduit le Nicaragua d'abord à ouvrir un consulat honoraire en Crimée, puis à accepter pleinement la politique de la "Chine unique".

Ce n'est qu'à partir de la reconstruction du contexte général que l'on peut saisir la centralité insoupçonnée du Nicaragua dans la compétition entre grandes puissances, qui a été réaffirmée fin janvier par la décision du Kremlin d'accroître la coopération militaire avec la présidence Ortega - une réponse aux opérations de perturbation occidentales dans le Lebensraum eurasien de la Russie, notamment en Ukraine et au Kazakhstan - et qui sera très probablement renforcée par d'autres événements dans un avenir proche.

Il est crucial d'écrire sur le Nicaragua, après tout, parce que ce n'est pas une périphérie comme les autres : c'est la périphérie. La périphérie qui peut tout faire. Elle peut devenir le centre si elle parvient un jour à avoir son propre canal - et l'adhésion à la politique de la Chine unique n'est que la cour d'un habile flatteur. Elle peut soit catalyser, soit faire échouer la transition multipolaire - il ne faut donc pas exclure des "opérations de rattrapage" de la part des États-Unis. Et qui, en perturbant l'arc de paix (lire caravanes et Panama) et en vitalisant ce que la Maison Blanche considère comme la Troïka de la tyrannie - le triangle Caracas-Havana-Managua - peut contraindre le centre à se replier sur lui-même.

16:54 Publié dans Actualité, Actualité, Géopolitique, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicaragua, amérique centrale, amérique latine, canal du nicaragua, géopolitique, politique internationale, nicaragua, amérique centrale, amérique latine, canal du nicaragua, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Nicaragua, la veine exposée de la "Forteresse Amérique"

Nicaragua, la veine exposée de la "Forteresse Amérique"

Emanuel Pietrobon

Ex: https://it.insideover.com/politica/nicaragua-la-vena-scoperta-della-fortezza-america.html

Le Nicaragua est ce qu'on appelle dans les milieux géophilosophiques un "lieu de destin", c'est-à-dire un lieu dont la centralité incontournable dans les relations internationales a été décrétée par la Providence. Elle a été prédestinée, quasi sur le mode calviniste, à jouer un rôle dans l'histoire du monde et aucun empire ou puissance n'a le pouvoir de modifier sa nature, de révoquer la grandeur inhérente à son destin.

Béni ou maudit par la géographie, selon la façon dont on interprète son histoire, le Nicaragua a été, est et sera toujours plusieurs choses à la fois : l'un de ces (rares) lieux de destin où s'écrit l'histoire de l'humanité, un terrain d'entente parfaitement coincé entre la ceinture d'instabilité mésoaméricaine et l'arc paix du Costa Rica et du Panama, le nombril de l'Amérique centrale et la veine exposée de la forteresse Amérique.

Intimement géostratégique, mais aussi voué à l'anti-américanisme depuis l'époque de José Santos Zelaya López, le Nicaragua est un véritable talon d'Achille pour les États-Unis, l'éternelle "veine exposée" de la Forteresse Amérique, et c'est pour cette raison que, avec Cuba et le Venezuela, c'est le pays sur lequel la Fédération de Russie et la République populaire de Chine ont le plus misé ces dernières années. C'est pour cette raison qu'elle est (et sera) l'un des théâtres clés de la troisième guerre mondiale qui se déroulera en "morceaux".

L'éternelle "veine exposée" dans les Amériques

Ce qui fait du Nicaragua un lieu de destin, le différenciant de son voisinage méso-américain, c'est qu'il possède une prédisposition génétique de type géostructurel : il est né pour être le véritable carrefour entre les Amériques et l'Eurafrique. La géographie permettrait de construire ici un meilleur canal que celui de Panama, à tous les points de vue - de la capacité à la navigabilité - mais l'histoire, ou plutôt les États-Unis, ne l'ont jamais permis.

Au départ, c'est Napoléon III, empereur des Français et pionnier de l'anti-américanisme européen, qui envisageait de construire un canal de navigation artificiel qui couperait le Nicaragua en deux, unirait les marchés des Amériques et de l'Eurafrique, réécrirait la géographie du capitalisme mondial et ferait de la Fille préférée de l'Église le cœur du monde.

Napoléon III, qui avait hérité de l'esprit visionnaire de son oncle, avait pensé à (presque) tout, de la satellisation du Mexique aux accords sur les droits d'exploitation du canal avec le Nicaragua, mais il allait payer cher sa sous-estimation du facteur américain. Témoin impuissant de l'exécution de Maximilien de Habsbourg, le pantin des Tuileries exécuté en 1867, Napoléon III a rapidement rangé le rêve d'un empire latino-américain dans le tiroir, tandis que les autres puissances du Vieux Continent, ayant compris le message, se sont mises à respecter la doctrine Monroe avec une crainte révérencieuse.

Ce n'est pas un Européen, mais un membre de la raza cosmica, à savoir le président José Santos Zelaya López, qui rouvrira plus tard la question du canal. Un canal que, à ce moment-là, les États-Unis commenceraient à croire maudit. Une conviction fondée sur le fait que, une fois Napoléon III enterré, le bolivarien Zelaya avait pris la décision scandaleuse de demander à l'Allemagne et au Japon de financer le canal en promettant d'en faire un instrument de partage du pouvoir mondial.

En 1909, toutes les tentatives de renverser Zelaya par le biais de l'opposition libérale, des forces armées et d'autres cinquièmes colonnes ayant échoué, les États-Unis ont décidé de suturer d'urgence la veine ouverte et saignante du continent, en déposant le président rebelle et en entérinant sa chute dans un cycle d'anarchie productive utile pour inhiber indéfiniment la réapparition d'un odieux anti-américanisme.

Le Nicaragua et la triade multipolaire

Historia homines docet que, parfois, déstabiliser est mieux que contrôler. Parce que la déstabilisation est aussi une méthode de gestion de crise. Une méthode économique, mais aussi machiavélique, qui permet à l'hegemon du moment de maintenir en état de conflit chronique un terrain qui, s'il était tranquille, susciterait paradoxalement une plus grande inquiétude.

Écrire et parler de la déstabilisation pilotée comme méthode de contrôle est plus qu'important, c'est indispensable, car c'est en alimentant le chaos contrôlé que les États-Unis ont tenu à distance l'indomptable Nicaragua depuis l'ère post-Zelaya. Mais c'est une stratégie qui, à long terme, s'est avérée préjudiciable, ayant d'abord produit Augusto César Sandino, puis donné naissance à Daniel Ortega. Et avec Ortega, plus tard, sont venus les Soviétiques - qui, aujourd'hui, ont été remplacés par des Russes, des Chinois (et des Iraniens).

Sandino et Ortega.