“That is what the craving for the peace of fellahdom, for protection against everything that disturbs the daily routine, against destiny in every form, would seem to intimate: a sort of protective mimicry vis-a-vis world history, human insects feigning death in the face of danger, the “happy ending” of an empty existence, the boredom of which has brought in jazz music and negro dancing to perform the Dead March for a great Culture.”

—Oswald Spengler, The Hour of Decision

Francis Parker Yockey is routinely described as a Spenglerian philosopher. Yet the Oswald Spengler whom Yockey evokes in Imperium and The Enemy of Europe is not the patient, ponderous explainer from The Decline of the West. Rather, Yockey’s writings are modeled stylistically on Spengler’s polemical manifesto from 1933, The Hour of Decision.

I offer the epigraph above as an example. In English translation, at least, Spengler’s rhetorical flights are very similar to Yockey’s of fifteen or more years later. Many of Yockey’s themes are virtual retreads of Spengler in The Hour of Decision. Here is something from The Enemy of Europe (circa 1948). Yockey is talking about how Great Britain abandoned her sovereignty after the Great War:

During the third decade of the 20th century, England gradually handed over its sovereignty to America in order to continue pursuing its distorted policy, a policy devoted to the world-wide preservation of the status quo. Naturally, such an unpleasant fact was not admitted by the representatives of a certain mentality, and naturally again—those who bore the responsibility for the transfer of power shied away from defining the new relationship precisely; for had they done so, the whole policy would have been spoilt. Nevertheless, when Baldwin announced in 1936 that he would not deploy the English fleet without consulting America beforehand, he informed the entire political world in unmistakable terms that the end of English independence had come, that English sovereignty had passed over to America. (The Enemy of Europe [1], p. 9)

Now here is Spengler making a similar point, fifteen years earlier:

In 1931 England granted by statute complete equality of status to the white Dominions in the Commonwealth of Nations, thereby relinquishing her priority and allying herself with these states on the ground of common interests, particularly that of protection by the British navy. But there is nothing to prevent Canada and Australia from throwing sentiment to the winds and turning to the United States if they see a chance of better protection there – for instance, from Japan, as white nations. England’s former position on the farther side of Singapore is already abandoned, and if India is lost, there will be no real sense in retaining it in Egypt and the Mediterranean either. In vain does English diplomacy of the old style try in the old way to mobilize the Continent for English ends: against America as the debtor front and against Russia as the front against Bolshevism. (The Hour of Decision [2], p. 40)

Imperium/The Enemy of Europe (the second work was conceived as a pendant to the first) is thus like a reiteration, a New Revised Edition of The Hour of Decision. The parallels are striking, but they are not simply a result of Yockey slavishly imitating Spengler. I doubt Yockey consciously did. I suggest rather that the echoes are there because both Spengler and Yockey are both speaking in a conceptual shorthand that leans on the ideas and terms of art first adumbrated in The Decline of the West. In The Hour of Decision, Spengler can talk about the spirit of Prussianism or the culturelessness of “Fellaheen” peoples, for example, without laboriously explaining the terms. This is because he presupposes a familiarity with the Morphology of History described in Decline. And so it is with Imperium/Enemy. The main difference is that Yockey alludes to Spengler, whereas Spengler is referencing himself.

Now, this derivation from Decline means that readers who don’t know Spengler’s basic schema may well be bewildered or annoyed when reading The Hour of Decision. This is what happened when some American book critics reviewed Hour in 1934, when the English translation was published. Writing in The Saturday Review of Literature, one scribe indulges in non-stop head-scratching, saying in effect, What does Spengler mean when he talks about Prussianism? He doesn’t actually mean Prussians. He’s got some personal, idiosyncratic definition; perhaps Prussianism is meant to designate

some fundamental trait of character . . . essential to the greatness, or even the preservation, or any nation worth thinking about. What that trait is cannot easily be stated in a definition; it involves, however, above all, a subordination of every softer impulse of mankind to the stern duty of rigorous discipline . . .[1]

The reviewer, of course, is winging it. He hasn’t read The Decline of the West, but he has a mental image of a Prussian (in a Pickelhaube helmet, no doubt) and figures that Prussianism is a cult of martinets, hard men. Anyway, it fits in well with the review’s title: “Spengler’s Fascist Manifesto.”

Contrariwise, Allen Tate reviewed The Hour of Decision around the same time for The American Review, and showed an extensive understanding of The Decline of the West. Tate has one quibble with the new manifesto: it seems to be a clarion call for heroic, individual effort, and that would appear to be inconsistent with the historic inevitability that runs through Spenglerian theory:

How can Spengler’s organic determinism be reconciled with the call to arms that he now shouts to the white races, particularly the Teutonic peoples, to repel the twin revolutionary menace of the dark races and of the proletariat? I think this part of the new Spengler book may be dismissed as so much jingoism. In the violent attack on communism and other phases of the international revolutionary movement, Spengler forgets the schematicism of The Decline of the West, and falls into a kind of “rugged individualism” when he praises here and there the responsible man who by zeal and foresight builds a factory or a fortune.[2]

Well, not quite. Tate, whose attitude toward Spengler is generally approving, seems to be straining at a gnat here. The answer to his question is that individual action and “organic determinism” can and do coexist. They do not contradict each other. Denizens of a high culture do not turn into a herd of mindless cattle simply because some force majeure is in operation.

Well, not quite. Tate, whose attitude toward Spengler is generally approving, seems to be straining at a gnat here. The answer to his question is that individual action and “organic determinism” can and do coexist. They do not contradict each other. Denizens of a high culture do not turn into a herd of mindless cattle simply because some force majeure is in operation.

But Tate is making a useful point in a roundabout way. He is noting the difference in rhetorical styles between The Decline of the West and The Hour of Decision. The first is an impassive, intricate, delicate trusswork of philosophical theory; the second is something akin to journalism. If Spengler in Hour seems to be sloganeering more than usual, and indulging in such untoward, piquant topics as the threat of the colored races, it’s because he’s writing political commentary, not philosophy.

This immediacy, I submit, accounts for a lot of the rhetorical similarity between the Yockey of Imperium/Enemy and the Spengler of The Hour of Decision. The writers are giving us a snapshot of the world situation as it appears now—”now” being in 1948 and 1933. Coming to The Hour of Decision for the first time, after knowing Yockey’s work for forty years, I was struck by both the similarities in style and by Spengler’s breathtaking insights. Just a sample:

Is the United States a power with a future? Before 1914 superficial observers talked of unlimited possibilities after they had looked about them for a week of two, and post-war “society” from Western Europe, compounded of snobs and mobs, for full of enthusiasm for “husky” young America as being far superior to ourselves – nay, positively a model for us to follow. But for purposes of durable form records and dollars must not be taken to represent the spiritual strength and depth of the people to whom they belong; neither must sport be confused with race-soundness nor business intelligence with spirit and mind. What is “hundred per cent Americanism”? A mass existence standardized to a low average level, a primitive pose, or a promise for the future? . . . All we know is that so far there is neither a real nation nor a real State. Can both of these develop out of the knocks of fate, or is this possibility excluded by the very fact of the Colonial type, whose spiritual past belongs elsewhere and is now dead? (The Hour of Decision, p. 36)

As Yockey will reiterate years later, there are great parallels between America and Russia; but Spengler specifically sees a kind of Bolshevism in the 1920s-’30s USA:

The resemblance to Bolshevik Russia is far greater than one imagines. There is the same breadth of landscape, which firstly, by excluding any possibility of successful attack by an invader, consequently excludes the experience of real national danger, and, secondly, by making the State not indispensable, prevents the development of any true political outlook. Life is organized exclusively from the economic side and consequently lacks depth, all the more because it contains nothing of that element of historic tragedy, of great destiny, that has widened and chastened the soul of Western peoples through the centuries. . . . And there is the same dictatorship there as in Russia (it does not matter that it is imposed by society instead of a party), affecting everything – flirtation and church-going, shoes and lipstick, dances and novels à la mode, thought, food, and recreation – that in the Western world is left to the option of individuals. There is one standardized type of American, and, above all, American woman, in body, clothes, and mind; any departure from or open criticism of the type arouses public condemnation in New York as in Moscow. . . .

Granted, there is no Communist party. But neither did this exist as an organization for election purposes in the Tsarist regime. And in the one country as in the other, there is a mighty underworld of an almost Dostoievsky sort, with its own urge to power, its own methods of destruction and of business, which, in consequence of the corruption prevailing in the organs of public administration and security, extends upwards into very prosperous strata of society – especially as regards that alcohol-smuggling which has intensified political and social demoralization to the extreme. It embraces both the professional criminal class and secret societies of the Ku Klux Klan order, Negroes and Chinese as well as the uprooted elements of all European stocks and races, and it possesses some very effective organizations, certain of which are of long standing, such as the Italian Camorra, the Spanish Guerrilla, the Russian Nihilists before 1917, and the agents of the Cheka later. Lynching, kidnapping, and attempts to assassinate, murder, robbery, and arson are all well-tested methods of political-economic propaganda. (The Hour of Decision, pp. 36-38)

Notes

1. Fabian Franklin, “Spengler’s Fascist Manifesto,” The Saturday Review of Literature, 17 February 1934. http://www.unz.org/Pub/SaturdayRev-1934feb17-00490a02 [3]

2. Allen Tate, “Spengler’s Tract Against Liberalism,” The American Review, April 1934, p.41. http://www.unz.org/Pub/AmericanRev-1934apr-00041 [4]

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

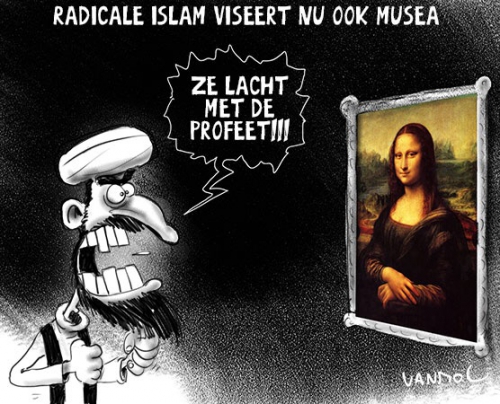

En France, il faut toujours rester très attentif aux manipulations entreprises sous le sceaux des «valeurs de la République». Or, ces dernières semaines, nous avons assisté à une propagande immense et grotesque autour de la République, de ses valeurs et de la question ontologique de qui « est ou n’est pas » républicain. Grotesque ? Évidemment ! Le « Je suis Républicain » a remplacé le « Je suis Charlie », en couvrant le même vide d’un manteau grossier.

En France, il faut toujours rester très attentif aux manipulations entreprises sous le sceaux des «valeurs de la République». Or, ces dernières semaines, nous avons assisté à une propagande immense et grotesque autour de la République, de ses valeurs et de la question ontologique de qui « est ou n’est pas » républicain. Grotesque ? Évidemment ! Le « Je suis Républicain » a remplacé le « Je suis Charlie », en couvrant le même vide d’un manteau grossier.

Was damals im antiken Griechenland so gut begann, ist heute nur noch eine Persiflage des ursprünglichen Bildungsideals. Die alten Meister von damals – wie Platon, Aristoteles und Sokrates – würden sich heute im Grabe umdrehen, wenn sie sehen könnten, was aus der Freiheit des selbstständigen Denkens geworden ist.

Was damals im antiken Griechenland so gut begann, ist heute nur noch eine Persiflage des ursprünglichen Bildungsideals. Die alten Meister von damals – wie Platon, Aristoteles und Sokrates – würden sich heute im Grabe umdrehen, wenn sie sehen könnten, was aus der Freiheit des selbstständigen Denkens geworden ist.