lundi, 12 avril 2010

Derechos humanos, propaganda moralista

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2001

Derechos Humanos, propaganda moralista

Aparato central de la ideología moderna del progreso y del igualitarismo individualista, y medio por el cual se instaura una policía del pensamiento así como la destrucción de los derechos de los pueblos.

Aparato central de la ideología moderna del progreso y del igualitarismo individualista, y medio por el cual se instaura una policía del pensamiento así como la destrucción de los derechos de los pueblos.

Síntesis de la filosofía política (a menudo mal entendida) del siglo XVIII, la propaganda moralista es el horizonte inevitable de la ideología dominante. Con el antirracismo, funciona como uno de los dispositivos centrales del acondicionamiento mental colectivo, del pensamiento facil y de la parálisis de toda rebelión. Profundamente hipócrita, la ideología de los derechos humanos se adapta a todas las miserias sociales y justifica todas las opresiones. Funciona como una verdadera religión laica. "el hombre" es aqui un ser abstracto, un consumidor- cliente, un átomo despojado de sus lazos comunitarios y de sus propiedades diferenciales. Es sorprendente constatar que la ideología de los derechos humanos fue formulada por la Convención de la Revolución francesa en imitación de los puritanos americanos.

La ideología de los derechos humanos consiguió legitimarse basándose en dos imposturas históricas: la de la caridad y la filantropía, así como la de la libertad.

"El hombre" (concepto ya bastante vago) no posee derechos universales y fijos, sino solamente los que se derivan de cada civilización, de cada tradición. A los derechos humanos, es necesario oponer dos conceptos centrales: el de los derechos del pueblo (o "derecho de gentes") a la identidad, y el de justicia, este último concepto siendo variable según las culturas y suponiendo que todos los individuos son también respetables. Pero estos dos conceptos no podrían basar en la preconcepción de un hombre universal abstracto, sino más bien en el de hombres concretos, situados en culturas particulares.

Criticar la religión laica de los derechos humanos no es obviamente hacer la apología de la barbarie, puesto que la ideología de los derechos humanos garantizó en varias ocasiones la crueldad y la opresión (la masacre de los Vendeanos o de los Indios de América). La ideología de los derechos humanos fue muy a menudo el pretexto de persecuciones. En nombre del "bien".

No representa de ninguna manera la protección del individuo, no más que el comunismo. Al contrario, se impone como un nuevo sistema opresivo, fundado sobre libertades formales. En su nombre, se va a legitimar, el menosprecio de toda democracia, la colonización poblacional de Europa (cualquiera tiene el "derecho" a instalarse en Europa), la tolerancia hacia las delincuencias liberticidas, las guerras de agresión (Serbia, Irak, etc) que se reclaman en el "derecho de injerencia", la inexpulsabilidad de los trabajadores colonizadores; pero esta ideología no se pronuncia sobre la contaminación masiva del medio ambiente o sobre el caos social causado por la economía globalizada.

Y sobre todo, la ideología de los derechos humanos es un medio hoy estratégico para desarmar al pueblo europeo culpabilizándolo en todos los ámbitos. Es la legitimación del desarme y la parálisis. Los derechos humanos son una especie de inversión perversa de la caridad cristiana y el dogma igualitario según el cual todos los hombres se salvarian.

La ideología de los derechos humanos es el arma central actual de destrucción de la identidad de los pueblos y de la colonización alogena de Europa.

[Texto extraído del libro de Guillaume Faye: Pourquoi nous combattons, l'Aencre 2001.]

00:05 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, droits de l'homme, philosophie, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 11 avril 2010

La Légion Nationale / Het Nationaal Legioen

La Légion Nationale / Het Nationaal Legioen

De eerste Derde Weg-beweging in België was het zeer radicale Nationaal Legioen of Légion Nationale, dat in mei 1922 ontstond uit de Fraternelles (oudstrijdersbonden) en vanaf midden 1924 opbloeide onder impuls van de Luikse ex-christen-democraat, advocaat, oorlogsvrijwilliger en voormalig officier Paul Hoornaert (1888-1944). Vanaf 1927 werd het Legioen geleid door hem en zijn compagnon Breughelmans.

De eerste Derde Weg-beweging in België was het zeer radicale Nationaal Legioen of Légion Nationale, dat in mei 1922 ontstond uit de Fraternelles (oudstrijdersbonden) en vanaf midden 1924 opbloeide onder impuls van de Luikse ex-christen-democraat, advocaat, oorlogsvrijwilliger en voormalig officier Paul Hoornaert (1888-1944). Vanaf 1927 werd het Legioen geleid door hem en zijn compagnon Breughelmans.

Voornoemde Fraternelles verenigden voormalige soldaten van het IJzerfront en zagen de opgang van socialisme, algemeen stemrecht en flamingantisme met lede ogen aan. In de jaren 1920 evolueerden de Belgisch-nationalistische kringen in de richting van Derde Weg-ideologieën. Zo ontstonden naast het Nationaal Legioen/Légion Nationale ook de Action Nationale van de katholieke senator Pierre Nothomb, het Légion Patriotique en de Faiseau Belge. Allen werden daarbij aanvankelijk sterk geïnspireerd door de Franse Action Française van Charles Maurras en later door de machtsovername van Derde Weg-bewegingen in Italië en Portugal. De meeste leden van Nothombs Action Nationale liepen over naar het Legioen.

Het Nationaal Legioen/Légion Nationale was met 5.000 leden en afdelingen in heel België een sterke organisatie. Aanvankelijk was het ideologisch en organisatorisch sterk beïnvloed door het Italiaanse fascisme. Het Legioen wou een nationale revolutie om in België een Nieuwe Orde te installeren, waarbij de politieke partijen en het parlement zouden vervangen worden door een krachtdadige regering onder leiding van de koning. Verder was het Legioen antimarxistisch, antiparlementair, antisemitisch, Belgisch-nationalistisch, royalistisch en wees iedere deelname aan verkiezingen af. Echte toenadering tot Degrelles Vlaams-Waalse partij Rex was dan ook onmogelijk.

Hoornaert richtte de gedisciplineerde en op Italiaanse leest geschoeide militie Services de Protection op, met helmen, knuppels en donkerblauwe uniformen en geleid door ‘commandanten’. Dit was de éérste militie in België en ze schuwde gewelddadige confrontaties met flaminganten, socialisten en communisten niet. De militie veranderde later haar naam in Groupes Mobiles en vanaf 1934 in Nationalistische Jonge Wacht/Jeunes Gardes Nationalistes.

Het Nationaal Legioen/Légion Nationale was onderverdeeld in centuriën en gebruikte de Romeinse groet en de fasces. Naast een eigen militie had het ook ‘sportafdelingen’ (die de facto voor paramilitaire training zorgden). Dit laatste werd door de Wet op de Privé-milities van 1934 aan banden gelegd, hoewel dit geenszins de verdere groei van het Legioen hinderde. De leden legden de eed van trouw af aan Vorst, Volk en Vaderland en droegen ook een ring van het Nationaal Legioen.

Het Nationaal Legioen/Légion Nationale was onderverdeeld in centuriën en gebruikte de Romeinse groet en de fasces. Naast een eigen militie had het ook ‘sportafdelingen’ (die de facto voor paramilitaire training zorgden). Dit laatste werd door de Wet op de Privé-milities van 1934 aan banden gelegd, hoewel dit geenszins de verdere groei van het Legioen hinderde. De leden legden de eed van trouw af aan Vorst, Volk en Vaderland en droegen ook een ring van het Nationaal Legioen.

Verder had het Nationaal Legioen/Légion Nationale veel invloed in het Belgische leger, waarin het opereerde onder de naam MDS (Le Mot du Soldat). Tijdens de Tweede Wereldoorlog vormde MDS zich om tot een geheime postdienst voor het verzet (cfr. infra). De beweging was ook betrokken bij de mislukte staatsgreep van Rex-leider Léon Degrelle op 25 oktober 1936 en onderhield nauwe banden met vermoedelijk zowel de Belgische als Franse inlichtingendiensten.

Hoewel het Legioen vooral sterk stond in Franstalig België, had het toch ook in Vlaanderen enige aanhang. Zo had het Nationaal Legioen in Gent een secretariaat aan de Nederkouter 32 en werd reeds in 1924 een afdeling in Antwerpen opgericht, die vanaf 1929 opbloeide toen het Nederlandstalige ledenblad Het Belgisch Nationaal Legioen verscheen. Deze periodiek kende een aantal naamsveranderingen: Het Nationaal Legioen (1934), Het Legioen (1935) en Storm (1939). De verantwoordelijke voor dit blad was de Deurnse uitgever-publicist Raymond Gilbert. Onder de leiders van de Antwerpse Legioen-afdeling vinden we Melchior Peeters en H.C. Frederiks als propagandaleiders en de ex-flamingant Arthur Rotsaert, die overgestapt was van de Action Nationale. Ook sommige andere Antwerpse Legioen-leiders, zoals de advocaten René Lambrichts, Edouard Van Lil en Ferdinand Van de Vorst, waren afkomstig uit de kringen rond Pierre Nothomb. Bij de gewone leden van het Antwerpse Legioen was er een sterke katholieke inslag.

De Antwerpse afdeling was gevestigd in het Nationaal Huis in de Lange Gasthuisstraat 42, waarin ook een andere Antwerpse Belgisch-nationalistische organisatie, de Jonge Belgen/Jeunes Belges, gevestigd was. De Jonge Belgen gingen in de eerste helft van de jaren 1930 grotendeels op in het Legioen. Zo was Antwerps Legioen-gouwleider André Van Meel afkomstig uit de Jonge Belgen, evenals de Franstalige edelman Charles Decallone en de Belgisch-nationalistische militante Yvonne Mabesoone.

Na de Duitse bezetting van België in 1940 weigerde het virulent anti-Duitse Nationaal Legioen/Légion Nationale te collaboreren, maar ging daarentegen in het verzet. De Duitsers lieten het Legioen aanvankelijk met rust. Vergaderingen en oefenkampen, zelfs in uniform, bleven mogelijk. Toen de bezetters merkten dat ze het Legioen niet in een knechtenrol zoals de Eenheidsbeweging-VNV of Rex konden duwen, werd in augustus 1941 een compleet activiteitsverbod opgelegd. Vanaf dat ogenblik zat het Legioen in de clandestiniteit. In september 1941 ondernamen de Duitsers een enorme razzia in heel het land, waarbij ruim 200 Legioen-leiders werden gearresteerd. Velen daarvan belandden definitief in concentratiekampen. Leider Paul Hoornaert werd in 1941 door de Gestapo opgepakt en stierf in 1944 in het Duitse concentratiekamp Sonnenburg. Het volledige Legioen werd in juni 1941 onder de naam Groep Hoornaert-Dirix in het vanuit Londen gedirigeerde Geheim Leger opgenomen en verspreidde onder andere illegale pamfletten, pleegde sabotage en bespioneerde Duitse troepenbewegingen.

Het getuigt dan ook zonder meer van een gebrek aan historische kennis dat toenmalig Minister van Defensie André Flahaut tijdens een plechtigheid van de Koninklijke Verbroederingen van het Geheim Leger op 28 april 2002 de voormalige verzetstrijders loofde om hun “toewijding aan de democratische zaak” en hen tevens waarschuwde voor de volgens hem opkomende antidemocratische tendenzen. En wel om de simpele reden dat de kern van het Belgische verzet zo zwart als de nacht was, iets wat na de oorlog ‘vergeten’ werd omdat dit soort clichés politiek bruikbaar was. Het Belgische verzet ontstond immers vooral uit Belgisch-nationalistische motieven en was antidemocratisch …

00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : belgique, belgicana, flandre, wallonie, années 20, années 30, nationalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

El liberalismo y la semilla de la destruccion

EL LIBERALISMO Y LA SEMILLA DE LA DESTRUCCIÓN

"Cuando la idea de la propiedad descaece, el sentido de la familia se disuelve en nada. Quienquiera impugna la primera, ataca también a la segunda. La idea de herencia, adherida a la existencia de todo cortijo, todo taller y toda antigua firma comercial, así como a las profesiones continuadas de padres a hijos, y que ha encontrado su más alta expresión simbólica en la monarquía hereditaria, garantiza la fortaleza del instinto de raza."

OSWALD SPENGLER

Pocos intelectuales han sido tan certeros como nuestro Donoso Cortés ante la cuestión de diagnosticar -y en ocasiones profetizar- la naturaleza del tumor maligno que, ya a mediados del siglo XIX, carcomía el alma de nuestra civilización mediante la propagación de las ideas racionalistas.

Y es que Donoso, en un alarde de preclara objetividad, mostró hasta qué punto el utillaje ideológico de la escuela socialista fue extraído de la escuela liberal; la única diferencia estriba en que aquélla se atrevió a hacer explícitas las últimas consecuencias que ya anidaban, bien que de forma implícita, en los dogmas de ésta. Podríamos decir, pues, que el gran mérito del socialismo fue que llegó a ser más consecuente que su progenitor ideológico: simplemente, dio una vuelta de tuerca más a un programa liberal que, por mucho que sus acérrimos defensores lo nieguen, llevaba en su seno la semilla de la destrucción.

Conviene repasar, sin embargo, algunos de los textos que nos legó este genial escritor. En especial, ciertos capítulos publicados en su obra "Ensayo sobre el Catolicismo, el Liberalismo y el Socialismo", donde expresa con argumentos inatacables cómo la "igualdad" que preconizaban las corrientes liberales, en la que se incluía una concepción materialista e insolidaria de la sociedad, desembocaban irremediablemente en la disolución de la familia y la consiguiente expropiación económica por parte del Estado (que es, precisamente, la piedra angular de todo el andamiaje socialista). Escuchemos a Donoso:

"De aquí se deducen las siguientes consecuencias : Siendo los hombres perfectamente iguales entre sí, es una cosa absurda repartirlos en grupos, como quiera que esa manera de repartición no tiene otro fundamento sino la solidaridad de esos mismos grupos, solidaridad que viene negada por las escuelas liberales como origen perpetuo de la desigualdad entre los hombres. Siendo esto así, lo que en buena lógica procede es la disolución de la familia : de tal manera procede esta disolución del conjunto de los principios y de las teorías liberales, que sin ella aquellos principios no pueden realizarse en las asociaciones políticas."

Otros de los aspectos en los que incide Donoso es en el "giro copernicano" que el liberalismo otorgó al significado de la propiedad. Antes de la irrupción del racionalismo, el sentido de la propiedad se hallaba indisolublemente unido al símbolo familiar; de esta suerte, era la propiedad hereditaria y lo que ésta representaba quien "poseía" al titular de la misma. En cambio, con la aparición de las ideas liberales esta relación se invierte: ahora es el "individuo"- esa abstracción que tanto daño ha causado a nuestra perspectiva histórica- el que posee una propiedad que, desligada del elemento hereditario y familiar, se transforma en mera cosa. El tránsito del patrimonio raigal al dinero queda así abierto. De nuevo Donoso nos alerta de la enorme trascendencia de este cambio de mentalidad:

"Pero la supresión de la familia lleva consigo la supresión de la propiedad como consecuencia forzosa. El hombre, considerado en sí, no puede ser propietario de la tierra, y no puede serlo por una razón muy sencilla : la propiedad de una cosa no se concibe sin que haya cierta manera de proporción entre el propietario y su cosa, y entre la tierra y el hombre no hay proporción de ninguna especie. Para demostrarlo cumplidamente bastará observar que el hombre es un ser transitorio, y la tierra una cosa que nunca muere y nunca pasa. Siendo esto así, es una cosa contraria á la razón que la tierra caiga en la propiedad de los hombres, considerados individualmente. La institución de la propiedad es absurda sin la institucion de la familia (...) La tierra, cosa que nunca muere , no puede caer sino en la propiedad de una asociación religiosa ó familiar que nunca pasa. (...) La escuela liberal, que de todo tiene menos de docta, no ha comprendido jamas que siendo necesario para que la tierra sea susceptible de apropiación, que caiga en manos de quien pueda conservar su propiedad perpetuamente, la supresión de los mayorazgos y la expropiación de la Iglesia con la cláusula de que no pueda adquirir es lo mismo que condenar la propiedad con una condenación irrevocable. (...) La desamortizacion eclesiástica y' civil, proclamada por el liberalismo en tumulto, traerá consigo (...) la expropiación universal. Entonces sabrá lo que ahora ignora : que la propiedad no tiene razón de existir sino estando en manos muertas, como quiera que la tierra, perpetua de suyo, no puede ser materia de apropiación para los vivos que pasan, sino para esos muertos que siempre viven."

Ahora bien, tras conseguir el objetivo de desarraigar a los hombres, la "sociedad"-o lo que queda de ella- se convierte en un despojo compuesto por "individuos" aislados y anónimos. Así es como el siglo XX conoció la disputa, puramente económica, entre el "liberalismo" y el "socialismo", esto es, entre los "individuos" y el Estado. Y si hoy en día se sigue hablando de la victoria del liberalismo frente al estatalismo soviético tras la caída del muro de Berlín, es porque se ignora la deriva estatalista que las democracias "liberales" impulsaron, sobre todo a mediados de siglo, merced a las modernas teorías del Estado Social. De ahí la sorprendente actualidad de las proféticas conclusiones de Donoso:

"Cuando los socialistas, despues de haber negado la familia como consecuencia implícita de los principios de la escuela liberal ,- y la- facultad de adquirir en la Iglesia, principio reconocido así por los liberales como por los socialistas, niegan la propiedad como consecuencia última de todos estos principios, no hacen otra cosa sino poner término dichoso a la obra comenzada cándidamente por los doctores liberales. Por último, cuando despues de haber suprimido la propiedad individual el comunismo proclama al Estado propietario universal y absoluto de todas las tierras, aunque es evidentemente absurdo por otros conceptos , no lo es si se le considera bajo nuestro actual punto de vista. Para convencerse de ello basta considerar que, una vez consumada la disolucion de la familia en nombre de los principios de la escuela liberal , la cuestion de la propiedad viene agitándose entre los individuos y el Estado únicamente. Ahora bien: planteada la cuestion en estos términos, es una cosa puesta fuera de toda duda que los títulos del Estado son superiores á los de los individuos, como quiera que el primero es por su naturaleza perpetuo, y que los segundos no pueden perpetuarse fuera de la familia."

00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, révolution conservatrice, libéralisme, déclin, décadence, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

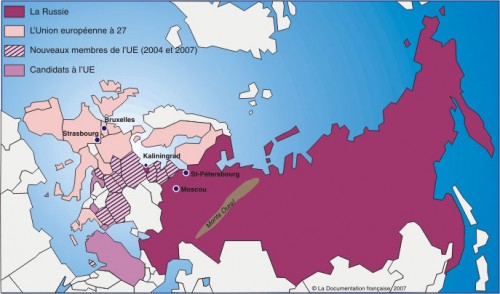

Le mandat d'arrêt européen, une arme pour l'Europe libérale?

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2004

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2004

Le mandat d'arrêt européen, une arme pour l'Europe libérale ?

« La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du Traité sur l'Union européenne. » Ainsi complété l'article 88-2 de la constitution (1), autorisera la transposition en loi nationale et la mise en oeuvre au 1er janvier 2004 d'une décision-cadre de l'union européenne, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.

Créer un un espace de liberté, de sécurité et de justice

Cette décision-cadre s'inscrit dans la démarche engagée en 1997 lors de la signature du traité d'Amsterdam, qui faisait de la création d'un espace « de liberté, de sécurité et de justice » un des objectifs déclaré de l'Union européenne. Deux solutions étaient alors envisagées : l'harmonisation progressive des législations pénales des Etats membres ou bien la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. Sous la pression britannique, le conseil des 14 et 15 juin 1998 à Cardiff, demandait l'évaluation du bénéfice de l'extension de la notion de reconnaissance mutuelle aux décisions en matière pénale, notion déjà bien connue, et éprouvée dans l'espace communautaire dans le domaine commercial et civil. Le conseil de Tampere, en octobre 1999, décida d'appuyer ce principe.

Après les évènements du 11 septembre 2001, fut réuni en toute hâte (2) le conseil des ministres chargés de la justice et des affaires intérieures. Il aboutit à un accord politique qui se traduisit par l'adoption, le 13 juin 2002, de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres. Particulièrement vague en matière de terrorisme, il permet une interprétation très large et pour le moins dangereuse. Sont ainsi considérés comme infractions terroristes, des « actes intentionnels qui, par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale », et sont commis « dans le but de gravement intimider une population » ou de « contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir une acte quelconque » ou enfin de « gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationales. » Cette définition permet, en fait, de considérer comme élément spécifiant une infraction terroriste, toute opposition active au pouvoir, toute manifestation anti-système, du simple mouvement social à la lutte syndicale elle-même (3).

Un mandat plus répressif et plus expéditif

C'est donc dans ce contexte que le mandat d'arrêt européen s'apprête à entrer en scène pour se substituer à la procédure normale d'extradition. Cette dernière reposait sur plusieurs principes censés garantir la protection des individus tels que l'exigence de la double incrimination (4), le contrôle politique (décision du gouvernement quant à l'opportunité politique de la procédure) et bien sûr le contrôle judiciaire qui portait sur la matérialité des faits et la légalité de la demande. Or, avec le mandat d'arrêt européen, on privilégie le développement de procédures plus répressives et surtout plus expéditives.

En effet, le principe de double incriminations disparaît pour trente-deux infractions considérées comme grave par la décision-cadre, dont notamment le terrorisme, le trafic de drogues, d'armes, le blanchiment, etc... mais, comme par hasard, pas l'abus de confiance (sic) - les cols blancs pourront donc dormir tranquilles ! Ainsi, à partir du 1er janvier 2004, il ne sera pas exclu, de voir par exemple un juge français recevoir un mandat d'arrêt lui demandant de remettre telle ou telle activiste ou syndicaliste vivant sur le territoire français qui aurait participé à l'occupation d'un site ou à une manifestation à Gênes, et qui relèverait en droit Italien d'activité assimilable au terrorisme. La procédure, exclusivement judiciaire, se réduit alors au simple contrôle de la régularité formelle du document ; ce qui revient à rendre quasi automatique l'extradition sans que l'Etat ne puisse s'y opposer, sauf à risquer de violer le droit.

De plus, est également concernée par une telle procédure, toute personne soupçonnée d'avoir commis un crime puni d'au moins un an d'emprisonnement, ou étant condamnée à quatre mois ferme. Finalement, et même si dans ces cas là la règle de la double incrimination reste de mise, ce sera pratiquement l'ensemble des infractions du Code pénal français qui sera touché. Et c'est d'autant plus grave encore qu'avec le mandat d'arrêt européen disparaît le principe de spécialisation. Principe qui liait l'extradition au chef d'inculpation. En d'autres termes, on ne pouvait être condamné pour des faits autres que ceux explicitement mentionnés dans la demande d'extradition. Avec le mandat, l'Etat requérant l'extradition est délié de la qualification de l'incrimination qu'il a fourni. Un mineur britannique, réfugié dans un des États membres par exemple, pourrait alors être livré au Royaume-Uni pour des faits de grève, et poursuivi, une fois extradé, sur la base de lois anti-terreur bien plus sévères.

Adapter la constitution pour respecter un décret !

Le remplacement de l'extradition par le mandat d'arrêt européen, et surtout le choix de l'Etat français de se soumettre à la décision-cadre, démontrent encore une fois que nos gouvernements sont les fossoyeurs et de la construction politique européenne et de la souveraineté de la nation. Sans aucune légitimité démocratique, il a été décidé d'adapter la constitution pour respecter un texte qui finalement n'est qu'un décret communautaire !

Mais, surtout, dans un espace où le fichage des individus est maintenant une réalité (5), il s'agit ni plus ni moins que d'affirmer un modèle judiciaire européen assujetti à la rationalité technicienne tout en permettant « la coexistence de profondes disparités entre les États membres. » (6) Ainsi, le texte, dont l'objectif déclaré est pourtant de rapprocher les codes pénaux de chacun en matière d'incrimination de faits graves, en fait, légitime et justifie, au niveau locale, des procédures d'exceptions et l'emploie de techniques spéciales d'enquêtes. Né comme un espace de libre échange, l'Union Européenne, en instaurant la primauté de la procédure sur le droit, nous montre définitivement qu'elle ne se conçoit pas comme un espace social, soucieux de la protection des droits et des libertés des peuples qui y résident, mais bien plutôt comme une entité technocrate, entièrement dévoué à la rentabilité, qu'elle soit économique, ou policière. Aujourd'hui, la construction de l'europe libérale s'accompagne d'une judiciarisation de la société comme modèle de gouvernement et de l'idée que l'action pénale puisse être un instrument de régulation sociale. Et les « entrepreneurs de l'urgence », ces démagogues mus par le souci de l'image médiatique, viennent ainsi au secours des « entrepreneurs du profit », en imposant et en justifiant la mise en place de législations toujours plus liberticides.

Aurélien Durand.

Note :

(1) Paru au Journal officiel le 26 mars 2003.

(2) Le 6 décembre 2001

(3) Au début des années quatre-vingt, Mme Thatcher, alors Premier ministre britannique, tenta de s'appuyer sur un texte identique pour briser la grève des mineurs. D'ailleurs, la décision-cadre relative relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres est directement, en ce qui concerne le terrorisme, inspiré du Terrorism Act britannique.

(4) L'extradition n'est possible que si le fait poursuivi constitue un délit tant dans le pays demandeur de la personne incriminée que dans le pays sollicité.

(5) « L'europe en liberté surveillée », Résistance n° 10.

(6) « Poursuivre un crime ou criminaliser la contestation : faux-semblants du mandat d'arrêt européen », Jean Claude Paye, Le Monde diplomatique, février 2002.

00:05 Publié dans Droit / Constitutions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, union européenne, mandat d'arrêt, justice, droit, totalitarisme, arbitraire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 10 avril 2010

Filoamericanismo, ideologia di deresponsabilizzazione

di Costanzo Preve

Fonte: Bye Bye Uncle Sam [scheda fonte]

“In Italia i filoamericani in servizio puramente effettivo sono particolarmente numerosi in ambiente giornalistico. Da Rossella a Riotta c’è solo l’imbarazzo della scelta. I giornalisti sono il clero secolare di questo nuovo medioevo capitalistico, laddove il clero regolare è piuttosto composto dai professori universitari di filosofia e di scienze sociali. Ritengo riduttivo ed economicistico l’approccio per cui questi servi laureati si comportano così perché sono sul libro paga della CIA. I soldi non sono tutto nella vita, anche se comunque non fanno mai schifo. Il filoamericanismo è certamente ben pagato, ma resta comunque un’attività prevalentemente gratuita, una passione, una passione che un tempo sarebbe stato battezzata “cupidigia di servilismo”. Il vecchio Tacito usava l’espressione latina ruere in servitium per indicare coloro che si affrettavano talmente a compiere atti di servilismo verso Tiberio da finire con l’inciampare. Nel dicembre del 2003, in occasione della cattura in Irak di Saddam Husseyn, abbiamo assistito ad episodi incredibili di questo ruere in servitium, e fra essi vorrei citare solo i nomi dei giornalisti Galli della Loggia e Rondolino.

Ma cerchiamo di stringere sulla natura del filoamericanismo. Ritengo si tratti in ultima istanza della manifestazione di una sindrome di impotenza storica interiorizzata, per cui si delega ad un potere esterno salvifico un insieme di compiti economici, politici e culturali che non si ritiene di poter più svolgere autonomamente. Il 1945 è ormai lontano, ma si continua a ripetere salmodiando che se non fossero arrivati gli americani noi europei saremmo ancora qui a gemere sotto la dittatura. L’apporto sovietico alla sconfitta di Hitler è ovviamente censurato, e curiosamente viene di fatto anche censurato il fenomeno storico della resistenza europea 1941-45. Ma si tratta solo di dettagli. In realtà si è di fronte alla ricostruzione della intera storia europea del Novecento in base ai due fondamenti metafisici della Malvagità e dell’Impotenza. In questo modo l’Europa avrebbe commesso una sorta di Colpa Assoluta integralmente Irriscattabile, e per questa ragione l’occupazione militare americana diventa non solo un fatto geopolitico, ma la si erge a fatto metafisico totale. In caso contrario ci si potrebbe laicamente chiedere che cosa ci fanno basi militari americane potentemente armate ad Aviano in Italia, a Ramstein in Germania, a Suda in Grecia, eccetera, dal momento che è venuta meno da tempo la cosiddetta minaccia sovietica. Ma è appunto questa domanda laica e pacata che il filoamericanismo non può neppure sopportare.

Il filoamericanismo è allora prima di tutto una ideologia di deresponsabilizzazione europea. Quando lo studioso americano Kagan parla degli USA come di Marte e dell’Europa come di Venere egli è purtroppo ancora al di qua della comprensione minima del problema. In realtà l’Europa ha deciso di essere come Tersite, l’oggetto dello scherno degli Achei e della umiliante punizione inflittagli da Odisseo.”

Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it

00:10 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, américanisme, amérique, idéologie, libéralisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Jünger, los mitos y el mar

Ex: http://losojossinrostro.blogspot.com/

Me encuentro inmerso en la lectura de “Mitos griegos”, un libro de Friedrich Georg Jünger, el hermano de Ernst, que fue editado en España el año pasado por la editorial Herder. Surcando sus páginas alcancé un pasaje realmente especial, por su extraordinaria fuerza evocadora (al menos por lo que a su humilde servidor respecta). Es precisamente eso lo que hace de ese libro algo interesante; los mitos no se presentan como reliquias del pasado, como equivalencias despojadas de poder fascinador y ambiguo (Apolo=sol, Marte=guerra) y petrificadas por el proceso alegórico. No; los mitos aquí son algo vivo, real, palpitante, pletórico de belleza y terror a partes iguales.

Me encuentro inmerso en la lectura de “Mitos griegos”, un libro de Friedrich Georg Jünger, el hermano de Ernst, que fue editado en España el año pasado por la editorial Herder. Surcando sus páginas alcancé un pasaje realmente especial, por su extraordinaria fuerza evocadora (al menos por lo que a su humilde servidor respecta). Es precisamente eso lo que hace de ese libro algo interesante; los mitos no se presentan como reliquias del pasado, como equivalencias despojadas de poder fascinador y ambiguo (Apolo=sol, Marte=guerra) y petrificadas por el proceso alegórico. No; los mitos aquí son algo vivo, real, palpitante, pletórico de belleza y terror a partes iguales.

El pasaje está dentro del fragmento que hace referencia a dos titanes, Océano y Tetis. Océano está vinculado, como otros titanes, con los fenómenos elementales. Se relaciona con las aguas, con la corriente universal que envuelve la tierra, con un rumor fluido y pacífico –Océano es el único que no interviene en la lucha entre Crono y Urano- pero también persistente. Siempre es igual a sí mismo y, también como los otros titanes, es presa de un “eterno retorno” (hay un inconfundible eco nietzscheano en la prosa de Jünger). Tetis es su esposa, madre de las oceánides y divinidades del agua.

Pero es cuando habla de Poseidón cuando aparece este pasaje, abismado en la contemplación de las formas marinas:

circunvoluciones y curvaturas. Determinadas criaturas marinas poseen una estructura estrictamente simétrica a partir de la cual configuran formas estrelladas y radiales, imágenes en las que también el agua interactúa con su fuerza moldeadora, radial y estrellada. Otras, como las medusas, son transparentes, su cuerpo entero está bañado en luz y avivado por exquisitos tornasoles. A todo lo nacido en el agua le es propio un esmalte, un color y un brillo que sólo el agua puede conferir. Es iridiscente, fluorescente, opalino y fosforescente. La luz que penetra a través del agua se deposita sobre un fondo sólido que refleja las delicadas refracciones y los destellos de la luz. Este tipo de brillo se observa en el nácar y aún más en la perla misma. Al mar no le faltan joyas, es más, todas las alhajas están en relación con el agua, poseen también una naturaleza acuática que les confiere un poder lumínico. En él los colores son más bien fríos“El reino de Poseidón está mejor ordenado que el de Océano. Es más suntuoso y armonioso. La corriente universal que fluye poderosamente lo encierra con un cinturón, lo encierra como centro a partir del cual la entera naturaleza marítima adquiere su forma (…) Todo lo que procede del mar muestra un parentesco, tiene algo en común que no oculta su origen. Los delfines, las nereidas, los tritones, todos emergen del medio húmedo y su complexión muestra el poder del elemento del que proceden. Las escamas, las aletas, las colas de pez únicamente se forman en el agua y, por el modo en que se mueven, están en correspondencia con la resistencia de las corrientes. Algo parecido muestran las conchas y las caracolas en sus formas planas, en sus y aún así resplandecientes, y se reflejan los unos en los otros. Prevalecen el verde y el azul, oscuros y claros a través de todos los matices. Al agitarse, las aguas se tornan negras y arrojan una espuma color de plata. También allí donde asoma el rojo, o el amarillo en estado puro, el agua participa de su formación.

Al que contempla estas formas admirables y a primera vista, a menudo, tan extrañas, le recuerdan ante todo los juegos de las nereidas. Son los juegos que ellas juegan en las aguas cristalinas, en sus cuevas verdes. Al nadador, al bañista le vienen a la mente estos juegos y lo serenan. La fertilidad del mar oculta un tesoro de serenidad; por mucho que se extraiga de él, siempre permanecerá inagotable. Quien descienda a las profundidades, sentirá el cariño con el que el mar se apodera del cuerpo y lo penetra, sentirá los abrazos que reparte. De la caracola en forma de espiral hasta el cuerpo blanco y níveo de Leucótea, de la que se enamoró el tosco Polifemo cuando la miraba jugar con la espuma de la orilla, todo sigue en él la misma ley. También Afrodita Afrogeneia emergió del mar; su belleza y su encanto son un obsequio del mar.

Del ámbito de Poseidón, del reino de Poseidón depende todo esto. Todo lo que se halla bajo la tutela del tridente tiene algo en común y muestra un parentesco inconfundible, Fluye, se mueve, es luminoso, transparente, cede a la presión y ejerce presión. Se eleva y se hunde rítmicamente, y en su formación revela el ritmo que lo impregna.”

¡Cuántas imágenes ha conjurado este texto en mi imaginación! Recuerdo aquel verano en la Costa Brava, hace ya muchos años, en el que me dediqué casi exclusivamente a recoger erizos de mar entre las rocas; era como una obsesión. Trataba de encontrar algo reconocible entre ese bosquecillo de púas, hasta que finalmente pasaba el dedo por él... y las púas respondían con un parsimonioso movimiento, todas hacia un mismo punto. Probablemente estuve haciendo eso durante horas y horas; alrededor había también estrellas y caballitos de mar, organismos que en su singularidad no pueden más que asombrar a los niños.

Por supuesto, recuerdo también el brillo de los corales y las procesiones de destellos plateados, y recuerdo también su nuca, cuando nadamos juntos aquella noche, hace ahora algo más de un año… el agua acariciaba nuestros cuerpos pero también infundía un terror primordial; era, de nuevo, una danza de sexo y muerte. Hubo otras muchas noches antes en que fuimos mecidos por ese rumor… todas iguales y diferentes a un tiempo.

Ah, me vienen tantas imágenes a la cabeza...

00:10 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, allemagne, mythes, mythologie, tradition, traditions, traditionalisme, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

George Soros, ou la "conscience du monde"

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2004

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2004

George SOROS,

ou la "conscience" du Monde

Par Heather Cottin

(http://www.artel.co.yu)

« OUI, J’AI UNE POLITIQUE ETRANGERE : MON OBJECTIF EST DE DEVENIR LA CONSCIENCE DU MONDE. »

Il ne s’agit nullement d’un cas de trouble narcissique de la personnalité; voici, en fait, comment George Soros applique aujourd’hui le pouvoir de l’hégémonie des Etats-Unis dans le monde. Les institutions de Soros et ses machinations financières sont en partie responsables de la destruction du socialisme en Europe de l’Est et dans l’ancienne URSS. Il a également jeté son dévolu sur la Chine. Il a également fait partie de toute cette entreprise d’opérations en tous genres qui ont abouti au démantèlement de la Yougoslavie. Alors qu’il se donne du philanthrope, le rôle du milliardaire George Soros consiste à resserrer la mainmise idéologique de la globalisation et du nouvel ordre mondial tout en assurant la promotion de son propre profit financier. Les opérations commerciales et « philanthropiques » de Soros sont clandestines, contradictoires et coactives. Et, pour ce qui est de ses activités économiques, lui-même admet qu’il n’a pas de conscience, en capitaliste fonctionnant avec une amoralité absolue.

SON GOUROU ? SIR KARL POPPER, THéORICIEN DE LA “SOCIéTé OUVERTE”

En maître d’œuvre du nouveau secteur de la corruption qui trompe systématiquement le monde, il se fraie un chemin jusqu’aux hommes d’Etat planétaires et ils lui répondent. Il a été proche de Henry Kissinger, de Vaclav Havel et du général polonais Wojciech Jaruzelski.(2) Il soutient le dalaï-lama, dont l’institut est installé au Presidio, à San Francisco, lequel Presidio héberge également, entre autres, la fondation dirigée par l’ami de Soros, l’ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev.(3) Soros est une figure de pointe du Conseil des Relations extérieures, du Forum économique mondial et de Human Rights Watch (HRW). En 1994, après une rencontre avec son gourou philosophique, Sir Karl Popper, Soros ordonnait à ses sociétés de se mettre à investir dans les communications en Europe centrale et de l’Est.

L’administration fédérale de la radio et télévision de la République tchèque a accepté son offre de eprendre et de financer les archives de Radio Free Europe. Soros a transféré ces archives à Prague et a dépensé plus de 15 millions de dollars pour leur entretien.(4)

Conjointement avec les Etats-Unis, une fondation Soros dirige aujourd’hui Radio Free Europe/Radio Liberty, laquelle a étendu ses ramifications au Caucase et en Asie.(5) Soros est le fondateur et le financier de l’Open Society Institute. Il a créé et entretient le Groupe international de Crise (GIC) qui, entre autres choses, est actif dans les Balkans depuis le démantèlement de la Yougoslavie. Soros travaille ouvertement avec l’Institut américain pour la Paix – un organe officiellement reconnu de la CIA.

Lorsque les forces hostiles à la globalisation battaient de la semelle dans les rues entourant le Waldorf-Astoria, à New York, en février 2002, George Soros était à l’intérieur et tenait un discours devant le Forum économique mondial. Quand la police entassa les manifestants dans des cages métalliques à Park Avenue, Soros vantait les vertus d’une « société ouverte » et rejoignait ainsi Zbigniew Brzezinski, Samuel Huntington, Francis Fukuyama et d’autres.

QUI EST CE TYPE ?

George Soros est né en Hongrie en 1930 de parents juifs si éloignés de leurs racines qu’ils passèrent même une fois leurs vacances en Allemagne nazie.(6) Soros vécut sous le régime nazi mais, au moment du triomphe des communistes, il alla s’installer en Angleterre en 1947.

Là, à la London School of Economics, il subit l’influence du philosophe Karl Popper, un idéologue anticommuniste adulé dont l’enseignement constitua la base des tendances politiques de Soros. Il est malaisé de trouver un discours, un ouvrage ou un article de la plume de Soros qui n’obéisse à l’influence de Popper.

Anobli en 1965, Popper inventa le slogan de « Société ouverte », qu’on allait retrouver plus tard dans l’Open Society Fund and Institute de Soros. Les disciples de Popper répètent ses mots comme de véritables fidèles. La philosophie de Popper incarne parfaitement l’individualisme occidental. Soros quitta l’Angleterre en 1956 et trouva du travail à Wall Street où, dans les années 60, il inventa le « fonds de couverture » : « (…) les fonds de couverture satisfaisaient les individus très riches (…) Les fonds en grande partie secrets, servant habituellement à faire des affaires en des lieux lointains (…) produisaient des retours astronomiquement supérieurs. Le montant des ‘enjeux’ se muaient souvent en prophéties qui se réalisaient d’elles-mêmes : ‘les rumeurs circulant à propos d’une situation acquise grâce aux énormes fonds de couverture incitaient d’autres investisseurs à se hâter de faire pareil’, ce qui, à son tour, augmentait les mises de départ des opérateurs en couverture. »(7)

Soros met sur pied le Quantum Fund en 1969 et se met à boursicoter dans la manipulation des devises. Dans les années 70, ses activités financières glissent vers « l’alternance entre les situations à long et à court terme (…) Soros se mit à gagner gros à la fois sur la montée des trusts d’investissement dans l’immobilier et sur leur effondrement ultérieur. Durant ses vingt années de gestion, Quantum offrit des returns étonnants de 34,5% en moyenne par an. Soros est particulièrement connu (et craint) pour sa spéculation sur les devises.

(…) En 1997, il se vit décerner une distinction rare en se faisant traiter de scélérat par un chef d’Etat, Mahathir Mohamad, de Malaisie, pour avoir participé à un raid particulièrement rentable sur la monnaie de ce pays. »(8)

C’est via de telles martingales financières clandestines que Soros va devenir multimilliardaire. Ses sociétés contrôlent l’immobilier en Argentine, au Brésil et au Mexique, la banque au Venezuela et elles figurent au nombre des commerces de devises les plus rentables au monde, donnant naissance à la croyance générale que ses amis très haut placés l’ont aidé dans ses aventures financières, et ce pour des raisons tant politiques que liées à l’appât du gain.(9)

SOROS ? UN DRACULA QUI SUCE LE SANG DU PEUPLE !

George Soros a été blâmé pour avoir fait sombrer l’économie thaïlandaise en 1997.(10) Un activiste thaï a même déclaré : « Nous considérons George Soros comme une sorte de Dracula. Il suce le sang du peuple. »(11) Les Chinois l’appellent « le crocodile » du fait que ses efforts économiques et idéologiques en Chine n’étaient jamais satisfaits et parce que ses spéculations financières ont engendré des millions de dollars de profit lorsqu’il a mis le grappin sur l’économie thaï et sur celle de la Malaisie.(12)

Un jour, Soros s’est fait un milliard de dollars en un jour en spéculant (un mot qu’il déteste) sur la livre britannique. Accusé de prendre « de l’argent à chaque contribuable britannique lorsqu’il spéculait contre le sterling », il avait répondu : « Lorsque vous spéculez sur les marchés financiers, vous ne vous embarrassez pas de la plupart des préoccupations morales auxquelles est confronté un homme d’affaires ordinaire. (…) Je n’avais pas non plus à m’embarrasser de questions de morale sur les marchés financiers. »(13)

Soros est schizophréniquement insatiable quand il s’agit de s’enrichir personnellement de façon illimitée et il éprouve un perpétuel désir d’être bien considéré par autrui : « Les commerçants en devises assis à leurs bureaux achètent et vendent des devises de pays de tiers monde en grande quantités. L’effet des fluctuations des cours sur les personnes qui vivent dans ces pays n’effleure même pas leurs esprits.

Il ne devrait pas le faire non plus : ils ont un travail à faire. Si nous nous arrêtons pour réfléchir, nous devons nous poser la question de savoir si les commerçants en devises (…) devraient contrôler la vie de millions de personnes. »(14)

C’est George Soros qui a sauvé la peau de George W. Bush lorsque la gestion par celui-ci d’une société de prospection pétrolière était sur le point de se solder par un échec. Soros était le propriétaire de la Harken Energy Corporation et c’est lui qui avait racheté le stock des actions en baisse rapide juste avant que la société ne s’effondre. Le futur président liquida a presque un million de dollars. Soros déclara qu’il avait agi de la sorte pour acheter de « l’influence politique ».(15) Soros est également un partenaire du tristement célèbre Carlyle Group. Officiellement fondée en 1987, la « plus importante société privée par actions du monde », qui gère plus de 12 milliards de dollars, est dirigée par « un véritable bottin mondain d’anciens dirigeants républicains », depuis l’ancien membre de la CIA, Frank Carlucci, jusqu’à l’ancien chef de la CIA et ancien président George Bush père. Le Carlyle Group tire la majeure partie de ses rentrées des exportations d’armes.

L’ESPION PHILANTHROPE

En 1980, Soros commence à utiliser ses millions pour s’en prendre au socialisme en Europe de l’Est. Il finance des individus susceptibles de coopérer avec lui. Son premier succès, c’est en Hongrie qu’il l’obtient. Il reprend le système éducatif et culturel hongrois, mettant hors d’état de fonctionnement les institutions socialistes partout dans le pays. Il se fraie directement un chemin à l’intérieur du gouvernement hongrois. Ensuite, Soros se tourne vers la Pologne, contribuant à l’opération Solidarité, financée par la CIA, et, la même année, il étend également ses activités à la Chine. L’URSS vient ensuite.

Ce n’est nullement une coïncidence si la CIA a mené des opérations dans tous ces pays. Son objectif était également le même que celui de l’Open Society Fund : démanteler le socialisme. En Afrique du Sud, la CIA dénichait des dissidents anticommunistes. En Hongrie, en Pologne et en URSS, via une intervention non dissimulée menée à partir de la Fondation nationale pour la Démocratie, l’AFL-CIO, l’USAID et d’autres institutions, la CIA soutenait et organisait les anticommunistes, le type même d’individus recrutés par l’Open Society Fund de Soros. La CIA allait les appeler ses « atouts ». Comme le dit Soros : « Dans chaque pays, j’ai identifié un groupe de personnes – certaines sont des personnalités de premier plan, d’autres sont moins connues – qui partageaient ma foi… »(16)

L’Open Society de Soros organisait des conférences avec des anticommunistes tchèques, serbes, roumains, hongrois, croates, bosniaques, kosovares.(17) Son influence sans cesse croissante le fit soupçonner d’opérer en tant que partie du complexe des renseignements américains. En 1989, le Washington Post se faisait l’écho d’accusations d’abord émises en 1987 par des officiels du gouvernement chinois et prétendant que le Fonds de Soros pour la Réforme et l’Ouverture de la Chine avait des connexions avec la CIA.(18)

AU TOUR DE LA RUSSIE

Après 1990, les fonds de Soros visent le système éducatif russe et fournissent des manuels à toute la nation.(19) En effet, Soros se sert de la propagande de l’OSI pour endoctriner toute une génération de la jeunesse russe. Les fondations de Soros ont été accusées d’avoir orchestré une stratégie visant à s’assurer le contrôle du système financier russe, des plans de privatisation et du processus des investissements étrangers dans ce pays. Les Russes réagissent avec colère aux ingérences de Soros dans les législations. Les critiques de Soros et d’autres fondations américaines ont affirmé que l’objectif de ces manœuvres était de « faire échouer la Russie en tant qu’Etat ayant le potentiel de rivaliser avec la seule superpuissance mondiale ».(20)

Les Russes se mettent à soupçonner que Soros et la CIA sont interconnectés. Le magnat des affaires, Boris Berezovsky, allait même déclarer : « J’ai presque tourné de l’œil en apprenant, il y a quelques années, que George Soros était un agent de la CIA. »(21) L’opinion de Berezovsky était que Soros, de même que l’Occident, « craignaient que le capitalisme russe ne devînt trop puissant ».

Si l’establishment économique et politique des Etats-Unis craint la concurrence économique de la Russie, quelle meilleure façon y a-t-il de la contrôler que de dominer les médias, l’éducation, les centres de recherche et le secteur scientifique de la Russie ? Après avoir dépensé 250 millions de dollars pour « la transformation de l’éducation des sciences humaines et de l’économie au niveau des écoles supérieures et des universités », Soros injecte 100 millions de dollars de plus dans la création de la Fondation scientifique internationale.(22) Les Services fédéraux russes de contre-espionnage (FSK) accusent les fondations de Soros en Russie d’« espionnage ». Ils font remarquer que Soros n’opère pas seul ; il fait partie de tout un rouleau compresseur recourant, entre autres, à des financements de la part de Ford et des Heritage Foundations, des universités de Harvard, Duke et Columbia, et à l’assistance du Pentagone et ses services de renseignements américains.(23) Le FSK s’indigne de ce que Soros a graissé la patte à quelque 50.000 scientifiques russes et prétend que Soros a cultivé avant tout ses propres intérêts en s’assurant le contrôle de milliers de découvertes scientifiques et nouvelles technologies russes et en s’appropriant ainsi des secrets d’Etats et des secrets commerciaux.(24)

CUNY, AGENT DE LA CIA EN TCHéTCHéNIE?

En 1995, les Russes avaient été très en colère suite aux ingérences de l’agent du Département d’Etat, Fred Cuny, dans le conflit tchétchène. Cuny se servait du secours aux sinistrés comme de couverture, mais l’histoire de ses activités dans les zones de conflit internationales intéressant les Etats-Unis, auxquelles venaient s’ajouter les opérations d’investigations du FBI et de la CIA, rendaient manifestes ses connexions avec le gouvernement américain. A l’époque de sa disparition, Cuny travaillait sous contrat pour une fondation de Soros.(25) On se sait pas assez aux Etats-Unis que la violence en Tchétchénie, une province située au cœur de la Russie, est généralement perçue comme étant le résultat d’une campagne de déstabilisation politique que Washington voit d’un très bon œil et, en fait, orchestre probablement. Cette façon de présenter la situation est suffisamment claire aux yeux de l’écrivain Tom Clancy, au point qu’il s’est senti libre d’en faire une affirmation de fait dans son best-seller, La somme de toutes les peurs. Les Russes ont accusé Cuny d’être un agent de la CIA et d’être l’un des rouages d’une opération de renseignements destinée à soutenir l’insurrection tchétchène.(26) L’Open Society Institute de Soros est toujours actif en Tchétchénie, comme le sont également d’autres organisations sponsorisées par le même Soros.

La Russie a été le théâtre d’au moins une tentative commune de faire grimper le bilan de Soros, tentative orchestrée avec l’aide diplomatique de l’administration Clinton. En 1999, la secrétaire d’Etat Madeleine Albright avait bloqué une garantie de prêt de 500 millions de dollars par l’U.S. Export-Import Bank à la société russe, Tyumen Oil, en prétendant que cela s’opposait aux intérêts nationaux américains. La Tyumen voulait acheter des équipements pétroliers de fabrication américaine, ainsi que des services, auprès de la société Halliburton de Dick Cheney et de l’ABB Lummus Global de Bloomfield, New Jersey.(27) George Soros était investisseur dans une société que la Tyumen avait essayé d’acquérir. Tant Soros que BP Amoco avaient exercé des pressions afin d’empêcher cette transaction, et Albright leur rendit ce service.(28)

L’ENTRETIEN D’UN ANTISOCIALISME DE GAUCHE

L’Open Society Institute de Soros trempe les doigts dans toutes les casseroles. Son comité de directeurs est un véritable « Who's Who » de la guerre froide et des pontifes du nouvel ordre mondial. Paul Goble est directeur des communications : « Il a été le principal commentateur politique de Radio Free Europ ». Herbert Okun a servi dans le département d’Etat de Nixon en tant que conseiller en renseignements auprès de Henry Kissinger. Kati Marton est l’épouse de Richard Holbrooke, l’ancien ambassadeur aux Nations unies et envoyé en Yougoslavie de l’administration Clinton. Marton a exercé des pressions en faveur de la station de radio B-92, financée par Soror, et elle a également beaucoup œuvré en faveur d’un projet de la Fondation nationale pour la démocratie (une autre antenne officielle de la CIA) qui a collaboré au renversement du gouvernement yougoslave.

Lorsque Soros fonde l’Open Society Fund, il va chercher le grand pontife libéral Aryeh Neier pour la diriger. A l’époque, Neier dirige Helsinki Watch, une prétendue organisation des droits de l’homme de tendance nettement anticommuniste. En 1993, l’Open Society Fund devient l’Open Society Institute.

Helsinki Watch s’est mué en Human Rights Watch en 1975. A l’époque, Soros fait partie de sa Commission consultative, à la fois pour le comité des Amériques et pour ceux de l’Europe de l’Est et de l’Asie centrale, et sa nébuleuse Open Society Fund/Soros/OSI est renseignée comme bailleuse de fonds.(29) Soros a des relations étroites avec Human Rights Watch (HRW) et Neier écrits des articles pour le magazine The Nation sans mentionné le moins du monde qu’il figure sur les fiches de paie de Soros.(30)

Soros est donc étroitement lié à HRW, bien qu’il fasse de son mieux pour le dissimuler.(31) Il déclare qu’il se contente de bailler des fonds, de mettre les programmes au point et de laisser les choses aller d’elles-mêmes. Mais les actions de HRW ne s’écartent en aucune façon de la philosophie de son bailleur de fonds. HRW et OSI sont très proches l’un de l’autre. Leurs vues ne divergent pas. Naturellement, d’autres fondations financent également ces deux institutions, mais il n’empêche que l’influence de Soros domine leur idéologie.

Les activités de George Soros s’inscrivent dans le schéma de construction développé en 1983 et tel qu’il est énoncé par Allen Weinstein, fondateur de la Fondation nationale pour la démocratie. Wainstein déclare ceci : «Une grande partie de ce que nous faisons aujourd’hui était réalisée en secret par la CIA voici 25 ans. »(32)

LéGITIMER LES STRATéGIES AMéRICAINES

Soros opère exactement dans les limites du complexe de renseignements. Il diffère peu des trafiquants de drogue de la CIA au Laos, dans les années 60, ou des moudjahidine qui tiraient profit du trafic de l’opium tout en menant des opérations pour le compte de la CIA contre l’Afghanistan socialiste des années 80. Il canalise tout simplement (et ramasse) beaucoup plus d’argent que ces marionnettes et une partie bien plus importante de ses affaires se font au grand jour. Sa franchise, dans la mesure où il en fait preuve, réside dans un contrôle factice des dégâts, lequel sert à légitimer les stratégies de la politique étrangère américaine.

Soros opère exactement dans les limites du complexe de renseignements. Il diffère peu des trafiquants de drogue de la CIA au Laos, dans les années 60, ou des moudjahidine qui tiraient profit du trafic de l’opium tout en menant des opérations pour le compte de la CIA contre l’Afghanistan socialiste des années 80. Il canalise tout simplement (et ramasse) beaucoup plus d’argent que ces marionnettes et une partie bien plus importante de ses affaires se font au grand jour. Sa franchise, dans la mesure où il en fait preuve, réside dans un contrôle factice des dégâts, lequel sert à légitimer les stratégies de la politique étrangère américaine.

La majorité des Américains qui, aujourd’hui, se considèrent politiquement au centre-gauche, sont sans aucun doute pessimistes à propos des chances d’assister un jour à une transformation socialiste de la société. Par conséquent, le modèle de « décentralisation » à la Soros, ou l’approche « fragmentée » de «l’utilitarisme négatif, la tentative de réduire au minimum la quantité de misère », qui constituait la philosophie de Popper, tout cela leur plaît, en gros.(33) Soros a financé une étude de HRW qui a été utilisée pour soutenir l’assouplissement de la législation en matière de drogue dans les Etats de Californie et d’Arizona.(34) Soros est favorable à une législation sur les drogues – une manière de réduire provisoirement la conscience de sa propre misère. Soros est un corrupteur qui tutoie le concept de l’égalité des chances. A un échelon plus élevé de l’échelle socio-économique, on trouve les social-démocrates qui acceptent d’être financés par Soros et qui croient aux libertés civiques dans le contexte même du capitalisme.(35) Pour ces personnes, les conséquences néfastes des activités commerciales de Soros (lesquelles appauvrissent des gens partout dans le monde) sont édulcorées par ses activités philanthropiques. De la même manière, les intellectuels libéraux de gauche, tant à l’étranger qu’aux Etats-Unis, ont été séduits par la philosophie de l’« Open Society », sans parler de l’attrait que représentait ses donations.

La Nouvelle Gauche américaine était un mouvement social-démocratique. Elle était résolument antisoviétique et, lorsque l’Europe de l’Est et l’Union soviétique se sont effondrées, peu de gens au sein de cette Nouvelle Gauche se sont opposés à la destruction des systèmes socialistes. La Nouvelle Gauche n’a ni gémi ni protesté lorsque les centaines de millions d’habitants de l’Europe de l’Est et de l’Europe centrale ont perdu leur droit au travail, au logement à loyer décent et protégé par la loi, à l’éducation gratuite dans des écoles supérieures, à la gratuité des soins de santé et de l’épanouissement culturel. La plupart ont minimisé les suggestions prétendant que la CIA et certaines ONG – telles la Fondation nationale pour la Démocratie ou l’Open Society Fund – avaient activement participé à la destruction du socialisme. Ces personnes avaient l’impression que la détermination occidentale à vouloir détruire l’URSS depuis 1917 avait vraiment peu de chose à voir avec la chute de l’URSS. Pour ces personnes, le socialisme a disparu de son plein gré, du fait de ses défauts et lacunes.

LA “NOUVELLE GAUCHE” IGNORE TOUJOURS LES MACHINATIONS AMéRICAINES

Quant aux révolutions, comme celles d’un Mozambique, de l’Angola, du Nicaragua ou du Salvador, annihilées par des forces agissant sous procuration ou retardées par des « élections » très démonstratives, les pragmatistes de la Nouvelle Gauche n’en ont eu que faire et ont tourné les talons. Parfois même, la Nouvelle Gauche a semblé ignorer délibérément les machinations post-soviétiques de la politique étrangère américaine.

Bogdan Denitch, qui nourrissait des aspirations politiques en Croatie, a été actif au sein de l’Open Society Institute et a reçu des fonds de ce même OSI.(36) Denitch était favorable à l’épuration ethnique des Serbes en Croatie, aux bombardements par l’Otan de la Bosnie et de la Yougoslavie et même à une invasion terrestre de la Yougoslavie.(37) Denitch a été l’un des fondateurs et le président des Socialistes démocratiques des Etats-Unis, un groupe prépondérant de la gauche libérale aux Etats-Unis. Il a également présidé longtemps la prestigieuse Conférence des Universitaires socialistes, par le biais de laquelle il pouvait aisément manipuler les sympathies de beaucoup et les faire pencher du côté du soutien à l’expansion de l’Otan.(38) D’autres cibles du soutien de Soros comprennent Refuse and Resist the American Civil Liberties Union (refus et résistance à l’Union américaine de défense des libertés civiques), et toute une panoplie d’autres causes libérales.(39) Soros allait acquérir un autre trophée invraisemblable en s’engageant dans la Nouvelle Ecole de Recherches Sociales de New York, qui avait été longtemps une académie de choix pour les intellectuels de gauche. Aujourd’hui, il y sponsorise le Programme pour l’Europe de l’est et l’Europe centrale.(40)

MICHEL KOZAK : INSTALLER DES “DIRIGEANTS SYMPATHIQUES”

Bien des gens de gauche inspirés par la révolution nicaraguayenne ont accepté avec tristesse l’élection de Violetta Chamorro et la défaite des sandinistes en 1990. La quasi-totalité du réseau de soutien au Nicaragua a cessé ses activités par la suite. Peut-être la Nouvelle Gauche aurait-elle pu tirer quelque enseignement de l’étoile montante qu’était Michel Kozak. L’homme était un vétéran des campagnes de Washington visant à installer des dirigeants sympathiques au Nicaragua, à Panama et à Haïti, et de saper Cuba – il dirigeait la Section des Intérêts américains à La Havane.

Après avoir organisé la victoire de Chamorro au Nicaragua, Kozak a poursuivi son chemin pour devenir ambassadeur des Etats-Unis en Biélorussie, tout en collaborant à l’Internet Access and Training Program (IATP – Progr. d’accès et d’initiation au net), sponsorisé par Soros et qui œuvrait à la « fabrication de futurs dirigeants » en Biélorussie.(41) Dans le même temps, ce programme était imposé à l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan. L’IATP opère à visière relevée avec le soutien du département d’Etat américain. Au crédit de la Biélorussie, il faut ajouter qu’elle a fini par expulser Kozak et toute la clique de l’Open Society de Soros et du département d’Etat américain. Le gouvernement d’Aleksandr Lukachenko a en effet découvert que, quatre ans avant de s’installer à Minsk, Kozak organisait la ventilation des dizaines de millions de dollars destinés à alimenter l’opposition biélorusse. Kozak travaillait à l’unification du coalition d’opposition, il créait des sites web, des journaux et des pôles d’opinion, et il supervisait un mouvement de résistance estudiantine semblable à l’Otpor en Yougoslavie. Kozak fit même venir des dirigeants de l’Otpor pour former des dissidents en Biélorussie.(42) Juste à la veille du 11 septembre 2001, les Etats-Unis relançaient une campagne de diabolisation contre le président Aleksandr Lukachenko. Cette campagne allait toutefois être remise sur feu doux pour donner la priorité à la « guerre contre le terrorisme ».

Par l’entremise de l’OSI et du HRW, Soros était l’un des principaux sponsors de la station de radio B-92 à Belgrade. Il fonda l’Otpor, l’organisation qui recevait ces « valises d’argent » afin de soutenir le coup d’Etat du 5 octobre 2000 qui allait renverser le gouvernement yougoslave.(43) Un peu plus tard, Human Rights Watch aidait à légitimer l’enlèvement et la médiatisation du procès de Slobodan Milosevic à La Haye sans aucunement faire état de ses droits.(44)

Louise Arbour, qui a œuvré comme juge au sein de ce tribunal illégal, siège actuellement au conseil du Groupe international de crise de Soros.(45) Le gang de l’Open Society et de Human Rights Watch a travaillé en Macédoine, disant que cela faisait partie de sa « mission civilisatrice ».(46) Il faut donc s’attendre à ce qu’on « sauve » un jour cette république et que s’achève ainsi la désintégration de l’ancienne Yougoslavie.

DES MANDATAIRES DU POUVOIR

En fait, Soros a déclaré qu’il considérait sa philanthropie comme morale et ses affaires de gestion d’argent comme amorales.(47) Pourtant, les responsables des ONG financées par Soros ont un agenda clair et permanent. L’une des institutions les plus influentes de Soros n’est autre que le Groupe international de Crise, fondé en 1986.

Le GIC est dirigé par des individus issus du centre même du pouvoir politique et du monde des entreprises. Son conseil d’administration compte entre autres en ses rangs Zbigniew Brzezinski, Morton Abramowitz, ancien secrétaire d’Etat adjoint aux Etats-Unis; Wesley Clark, ancien chef suprême des alliés de l’Otan pour l’Europe; Richard Allen, ancien conseiller national à la sécurité des Etats-Unis. Il vaut la peine de citer Allen : l’homme a quitté le Conseil national de la sécurité sous Nixon parce qu’il était dégoûté des tendances libérales de Henry Kissinger; c’est encore lui qui a recruté Oliver North pour le Conseil national de la sécurité sous Reagan, et qui a négocié l’échange missiles-otages dans le scandale des contras iraniens. Pour ces quelques individus, « contenir des conflits » équivaut à assurer le contrôle américain sur les peuples et ressources du monde entier.

Dans les années 1980 et 1990, sous l’égide de la doctrine reaganienne, les opérations secrètes ou à ciel ouvert des Etats-Unis battaient leur plein en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Asie. Soros était ouvertement actif dans la plupart de ces endroits, oeuvrant à corrompre d’éventuels révolutionnaires en devenir, à sponsoriser des hommes politiques, des intellectuels et toute autre personne susceptible d’arriver au pouvoir lorsque l’agitation révolutionnaire serait retombée. Selon James Petras : « A la fin des années 1980, les secteurs les plus perspicaces des classes néo-libérales au pouvoir comprirent que leurs menées politiques polarisaient la société et suscitaient un ample mécontentement social.

UNE STRATéGIE PARALLèLE “à PARTIR DE LA BASE”

Les politiciens néo-libéraux se sont mis à financer et à promouvoir une stratégie parallèle ‘à partir de la base ‘, la promotion d’organisations en quelque sorte ‘tirées du sol’, à l’idéologie ‘anti-étatique’ et censées intervenir parmi les classes potentiellement conflictuelles, afin de créer un ‘tampon social’. Ces organisations dépendaient financièrement de ressources néo-libérales et étaient directement engagées dans la concurrence avec des mouvements socio-politiques pour la fidélité des dirigeants locaux et des communautés militantes. Dans les années 1990, ces organisations, décrites comme ‘non gouvernementales’, se comptaient par milliers et recevaient quelque 4 milliards de dollars pour l’ensemble de la planète. »(48)

Dans Underwriting Democracy (Garantir la démocratie), Soros se vante de « l’américanisation de l’Europe de l’Est ». Selon ses propres dires, grâce à ses programmes d’éducation, il a commencé à mettre en place tout un encadrement de jeunes dirigeants « sorosiens ». Ces jeunes hommes et femmes issus du moule éducatif de la Fondation Soros sont préparés à remplir des fonctions de ce qu’on appelle communément des « personnes d’influence ». Grâce à leur connaissance pratique des langues et à leur insertion dans les bureaucraties naissantes des pays ciblés, ces recrues sont censées faciliter, sur le plan philosophique, l’accès à ces pays des sociétés multinationales occidentales. Le diplomate de carrière Herbert Okun, qui siège en compagnie de George Soros au Comité européen de Human Rights Watch, entretient d’étroites relations avec toute une série d’institutions liées au département d’Etat, allant de l’USAID à la Commission trilatérale financée par Rockefeller. De 1990 à 1997, Okun a été directeur exécutif d’une organisation appelée le Corps des bénévoles des Sercvices financiers, qui faisait partie de l’USAID, « afin d’aider à établir des systèmes financiers de marché libre dans les anciens pays communistes ».(49) George Soros est en complet accord avec les capitalistes occupés à prendre le contrôle de l’économie mondiale.

LA RENTABILITE DU NON-MARCHAND

Soros prétend qu’il ne fait pas de philanthropie dans les pays où il pratique le commerce des devises.(50) Mais Soros a souvent tiré avantage de ses relations pour réaliser des investissements clés. Armé d’une étude de l’ICC et bénéficiant du soutien de Bernard Kouchner, chef de l’UNMIK (Administration intérimaire des Nations unies au Kosovo), Soros a tenté de s’approprier le complexe minier le plus rentable des Balkans.

En septembre 2000, dans sa hâte de s’emparer des mines de Trepca avant les élections en Yougoslavie, Kouchner déclarait que la pollution dégagée par le complexe minier faisait grimper les taux de plomb dans l’environnement.(51) C’est incroyable, d’entendre une chose pareille, quand on sait que l’homme a applaudi lorsque les bombardements de l’Otan, en 1999, ont déversé de l’uranium appauvri sur le pays et ont libéré plus de 100.000 tonnes de produits cancérigènes dans l’air, l’eau et le sol.(52) Mais Kouchner a fini par obtenir gain de cause et les mines ont été fermées pour des « raisons de santé ». Soros a investi 150 millions de dollars dans un effort pour obtenir le contrôle de l’or, l’argent, le plomb, le zinc et le cadmium de Trepca, lesquels confèrent à cette propriété une valeur de 5 milliards de dollars.(53)

Au moment où la Bulgarie implosait dans le chaos du « libre marché », Soros s’acharnait à récupérer ce qu’il pouvait dans les décombres, comme Reuters l’a rapporté au début 2001 : « La Banque européenne de Reconstruction et de Développement (BERD) a investi 3 millions de dollars chez RILA [une société bulgare spécialisée dans les technologies de pointe], la première société à bénéficier d’un nouveau crédit de 30 millions de dollars fixé par la BERD pour soutenir les firmes de high-tech en Europe centrale et de l’Est. (…) Trois autres millions de dollars venaient du fonds américain d’investissements privés Argus Capital Partners, sponsorisé par la Prudential Insurance Company of America et opérant en Europe centrale et de l’Est. (…) Soros, qui avait investi quelque 3 millions de dollars chez RILA et un autre million de 2001 (…) demeurait le détenteur majoritaire. »(54)

CERNER LES PROBLEMES

Ses prétentions à la philanthropie confèrent à Soros le pouvoir de modeler l’opinion publique internationale lorsqu’un conflit social soulève la question de savoir qui sont les victimes et qui sont les coupables. A l’instar d’autres ONG, Human Rights Watch, le porte-voix de Soros sur le plan des droits de l’homme, évite ou ignore la plupart des luttes de classes ouvrières organisées et indépendantes.

En Colombia, des dirigeants ouvriers sont très fréquemment assassinés par des paramilitaires opérant de concert avec le gouvernement sponsorisé par les Etats-Unis. Du fait que ces syndicats s’opposent à l’économie néo-libérale, HRW garde à propos de ces assassinats un relatif silence. En avril dernier, José Vivanco, de HRW, a témoigné en faveur du Plan Colombia devant le Sénat américain (55) : « Les Colombiens restent dévoués aux droits de l’homme et à la démocratie. Ils ont besoin d’aide. Human Rights Watch ne voit pas d’inconvénient fondamental à ce que ce soient les Etats-Unis qui fournissent cette aide. »(56)

HRW met les actions des combattants de la guérilla colombienne, qui luttent pour se libérer de l’oppression de la terreur d’Etat, de la pauvreté et de l’exploitation, sur le même pied que la répression des forces armées financées par les Etats-Unis et celle des escadrons paramilitaires de la mort, les AUC (Forces colombiennes unies d’autodéfense). HRW a reconnu le gouvernement de Pastrana et de ses militaires, dont le rôle était de protéger les droits à la propriété et de maintenir le statu quo économique et politique. Selon HRW, 50% des morts de civils sont l’œuvre des escadrons de la mort tolérés par le gouvernement.(57). Le pourcentage exact, en fait, est de 80%.(58)

HRW a validé les élections dans leur ensemble et l’accession au pouvoir du gouvernement Uribe, en 2002. Uribe est un parfait héritier des dictateurs latino-américains que les Etats-Unis ont soutenu dans le passé, bien qu’il ait été « élu ». HRW n’a pas eu de commentaire à propos du fait que la majorité des habitants ont boycotté les élections.(59)

CUBA DéMONISé PAR “HUMAN RIGHTS WATCH”

Dans le bassin caraïbe, Cuba est un autre opposant au néo-libéralisme à avoir été diabolisé par Human Rights Watch. Dans l’Etat voisin de Haïti, les activités financées par Soros ont opéré de façon à venir à bout des aspirations populaires qui ont suivi la fin de la dictature des Duvalier, et ce, en torpillant le premier dirigeant haïtien, démocratiquement élu, Jean-Bertrand Aristide. Ken Roth, de HRW, a abondé utilement dans le sens des accusations américaines reprochant à Aristide d’être « antidémocratique ». Pour étayer son idée de la « démocratie », les fondations de Soros ont entamé à Haïti des opérations complémentaires de celles si inconvenantes des Etats-Unis, telles la promotion par USAID de personnes associées aux FRAPH, les fameux escadrons de la mort sponsorisés par la CIA et qui ont terrorisé le pays depuis la chute de « Baby Doc » Duvalier.(60)

Sur le site de HRW, le directeur Roth a critiqué les Etats-Unis de ne pas s’être opposés à la Chine avec plus de véhémence. Les activités de Roth comprennent la création du Tibetan Freedom Concert (Concert pour la liberté du Tibet), un projet itinérant de propagande qui a effectué une tournée aux Etats-Unis avec d’importants musiciens de rock pressant les jeunes à soutenir le Tibet contre la Chine.(61) Le Tibet est un projet de prédilection de la CIA depuis de nombreuses années.(62)

Récemment, Roth a réclamé avec insistance que l’on s’oppose au contrôle de la Chine sur sa province riche en pétrole du Xinjiang. Avec l’approche colonialiste du « diviser pour conquérir », Roth a essayé de convaincre certaines membres de la minorité religieuse des Ouïgours au Xinjiang que l’intervention des Américains et de l’Otan au Kosovo contenait une promesse en tant que modèle pour eux-mêmes. Déjà en août 2002, le gouvernement américain avait soutenu quelque peu cette tentative également.

Les intentions américaines à propos de cette région sont apparues clairement lorsqu’un article du New York Times sur la province de Xinjiang, en Chine occidentale, décrivait les Ouïgours comme une « majorité musulmane vivant nerveusement sous domination chinoise. Ils « sont bien au courant des bombardements de la Yougoslavie par l’Otan, l’an dernier, et certains les encensent pour avoir libéré les musulmans du Kosovo; ils s’imaginent pouvoir être libérés de la même manière ici ».(63) Le New York Times Magazine, de son côté, notait que « de récentes découvertes de pétrole ont rendu le Xinjiang particulièrement attrayant au yeux du commerce international » et, en même temps, comparaît les conditions de la population indigène à celles du Tibet.(64)

DES DEFICIENCES EN CALCUL

Lorsque les organisations sorosiennes comptent, elles semblent perdre toute notion de vérité. Human Rights Watch affirmait que 500 personnes, et non pas plus de 2.000, avaient été tuées par les bombardiers de l’Otan au cours de la guerre de Yougoslavie, en 1999.(65) Elles prétendent que 350 personnes seulement, et non pas plus de 4.000, étaient mortes suite aux attaques américaines en Afghanistan.(66) Lorsque les Américains ont bombardé Panama en 1989, HRW a préfacé son rapport en disant que « l’éviction de Manuel Noriega (…) et l’installation du gouvernement démocratiquement élu du président Guillermo Endara amenait de grands espoirs au Panama (…) ». Le rapport omettait de mentionner le nombre de victimes.

Human Rights Watch a préparé le travail de terrain pour l’attaque de l’Otan contre la Bosnie, en 1993, avec de fausses allégations de « génocide » et de viols par milliers.(67) Cette tactique consistant à susciter une hystérie politique était nécessaire pour que les Etats-Unis puissent mener à bien leur politique dans les Balkans. Elle a été réutilisée en 1999 lorsque HRW a fonctionné en qualité de troupes de choc de l’endoctrinement pour l’attaque de la Yougoslavie par l’Otan. Tout le bla-bla de Soros à propos du règne de la loi a été oublié d’un seul coup. Les Etats-Unis et l’Otan ont imposé leurs propres lois et les institutions de Soros étaient derrière pour les soutenir.

Le fait de trafiquer des chiffres afin d’engendrer une réaction a été une composante importante de la campagne du Conseil des relations étrangères après le 11 septembre 2001. Cette fois, il s’agissait des 2.801 personnes tuées au World Trade Center. Le Conseil des relations étrangères (CRE) se réunit le 6 novembre 2001 afin de planifier une « grande campagne diplomatique publique ». Le CRE créa une « Cellule de crise indépendante sur la réponse de l’Amérique au terrorisme ». Soros rejoignit Richard C. Holbrooke, Newton L. Gingrich, John M. Shalikashvili (ancien président des chefs d’état-major réunis) et d’autres individus influents dans une campagne visant à faire des morts du WTC des outils de la politique étrangère américaine. Le rapport du CRE mit tout en œuvre pour faciliter une guerre contre le terrorisme.

VANTER ET DéFENDRE LA POLITIQUE éTRANGèRE AMéRICAINE