Robert STEUCKERS :

Le fondamentalisme islamiste en Iran : négation de l’identité iranienne et création anglo-américaine

Extrait d’une conférence prononcée par Robert Steuckers à la tribune de la « Gesellschaft für freie Publizistik » (Bayreuth, avril 2006), de l’association « Terre & Peuple / Flandre-Hainaut-Artois » (région lilloise, mars 2009), du « Cercle Proudhon (Genève, avril 2009)

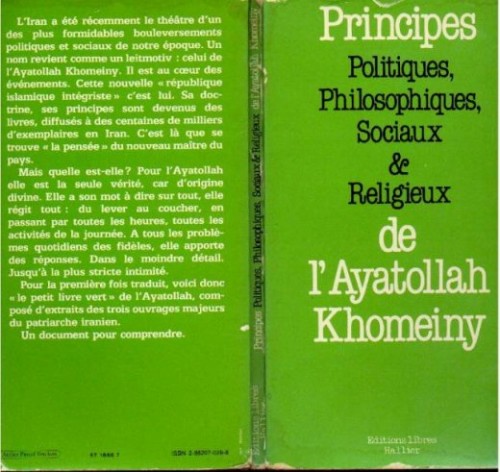

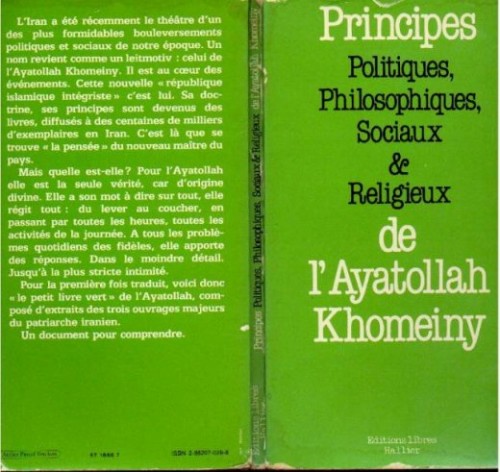

Ceux qui écoutent et ingurgitent, béats, sans émettre la moindre critique, les discours médiatiques, généralement fabriqués de toutes pièces outre-Atlantique, imagineront sans doute que l’identité iranienne correspond au fondamentalisme islamique qui y règne depuis 1979. Rien n’est plus faux. L’identité iranienne est une identité impériale, indo-européenne et perse. En effet, tous les historiens de l’Iran s’accordent à dire que, dès les dynasties bouyides et samanides (du 9ème au 11ème siècle), l’islamisation a dû composer avec de multiples recours au passé impérial irano-perse. L’identité iranienne se situe entièrement dans l’œuvre du poète Ferdowsi et du philosophe mystique Sohrawardi. Il faudra la catastrophe des invasions mongoles d’un Tamerlan pour réduire cette merveilleuse synthèse civilisationnelle à néant, pour précipiter l’Iran dans le déclin, du moins jusqu’à l’avènement des Séfévides. Les iranologues contemporains se divisent quant à savoir si la reprise en main de l’impérialité perse par les Séfévides a été ou non un bienfait pour l’Iran : les uns affirment que cet avènement dégage l’Iran de la cangue islamique sunnite, de la double emprise arabe et ottomane ; les autres disent qu’en privilégiant le chiisme, en en faisant une religion d’Etat, les Séfévides ont réduit à la marginalité le zoroastrisme, expression identitaire iranienne plurimillénaire qui avait survécu vaille que vaille sous l’islam pré-séfévide. Trancher dans cette querelle d’historiens n’est pas notre propos ici, mais d’examiner comment le fondamentalisme de l’Ayatollah Khomeiny s’est imposé dans un Etat impérial qui entendait s’inscrire dans d’autres traditions, dans des traditions de plus grande profondeur temporelle.

Ceux qui écoutent et ingurgitent, béats, sans émettre la moindre critique, les discours médiatiques, généralement fabriqués de toutes pièces outre-Atlantique, imagineront sans doute que l’identité iranienne correspond au fondamentalisme islamique qui y règne depuis 1979. Rien n’est plus faux. L’identité iranienne est une identité impériale, indo-européenne et perse. En effet, tous les historiens de l’Iran s’accordent à dire que, dès les dynasties bouyides et samanides (du 9ème au 11ème siècle), l’islamisation a dû composer avec de multiples recours au passé impérial irano-perse. L’identité iranienne se situe entièrement dans l’œuvre du poète Ferdowsi et du philosophe mystique Sohrawardi. Il faudra la catastrophe des invasions mongoles d’un Tamerlan pour réduire cette merveilleuse synthèse civilisationnelle à néant, pour précipiter l’Iran dans le déclin, du moins jusqu’à l’avènement des Séfévides. Les iranologues contemporains se divisent quant à savoir si la reprise en main de l’impérialité perse par les Séfévides a été ou non un bienfait pour l’Iran : les uns affirment que cet avènement dégage l’Iran de la cangue islamique sunnite, de la double emprise arabe et ottomane ; les autres disent qu’en privilégiant le chiisme, en en faisant une religion d’Etat, les Séfévides ont réduit à la marginalité le zoroastrisme, expression identitaire iranienne plurimillénaire qui avait survécu vaille que vaille sous l’islam pré-séfévide. Trancher dans cette querelle d’historiens n’est pas notre propos ici, mais d’examiner comment le fondamentalisme de l’Ayatollah Khomeiny s’est imposé dans un Etat impérial qui entendait s’inscrire dans d’autres traditions, dans des traditions de plus grande profondeur temporelle.

Evaluation positive du rôle des Séfévides en Europe

L’avènement des Séfévides est généralement vu d’un bon œil dans l’historiographie traditionnelle européenne, pour plusieurs raisons :

◊ L’empereur séfévide avait épousé une princesse byzantine de Trébizonde et va dès lors tenter de venger Byzance contre les Ottomans sunnites, qui reprennent à leur compte le vaste territoire où s’était préalablement exercée la souveraineté romaine/byzantine. De cette manière, le conflit séculaire entre la Romania orientale et les empires perses reprenait mais sous d’autres signes.

◊ L’empereur séfévide se pose ainsi comme le principal ennemi à l’est de l’empire ottoman qui assiège l’Europe sur le Danube et en Méditerranée. Il est ainsi l’allié de revers de Charles Quint. L’œuvre politique des Séfévides et leur action militaire ont donc contribué à alléger la pression ottomane en Europe. En 1529, le Sultan doit lever le siège de Vienne parce que les Perses attaquent à l’est. Cette guerre se soldera par une défaite perse et par l’émergence d’une frontière qui existe toujours aujourd’hui : en effet, la frontière entre l’Irak (à l’époque conquête récente de Soliman le Magnifique) et l’Iran, d’une part, entre la Turquie et l’Iran, d’autre part, demeure quasiment celle qui a résulté de cette guerre perso-ottomane du 16ème siècle. Elle sanctionne également la division des peuples kurde, azéri et arménien, partagés entre les deux empires.

Les empereurs séfévides vont donc privilégier le chiisme, en faire l’islam de leur empire, contre les sunnites, accusés de collusion avec les Ottomans, et contre les zoroastriens, dont le nombre se réduira au minimum dans l’empire perse. Une bonne partie d’entre ceux-ci va émigrer vers l’Inde, où ils constituent toujours la minorité des Parsi. Les Séfévides s’opposeront aussi aux fraternités soufies. En ce sens, les Séfévides commettent une série d’entorses à l’identité iranienne, car les synthèses lumineuses qui voyaient le jour dans l’Iran d’avant Tamerlan et s’y succédaient par transition plus ou moins douce étaient bien plus fécondes que le sera le futur chiisme d’Etat des Séfévides. Les historiens critiques à l’endroit du chiisme d’Etat, imposé par les Séfévides, accusent ceux-ci d’avoir utilisé deux instruments non iraniens pour faire triompher leur cause : les Qizilbakh turkmènes et les théologiens chiites arabes, deux forces religieuses qui ne puisaient pas dans le vieux fond iranien/persan. Le chiisme restera religion d’Etat jusqu’aux Pahlevi. Khomeiny s’inscrit dans cette tradition tout en rompant aussi avec elle, comme nous allons le voir.

Les mollahs, clergé chiite

La principale caractéristique du chiisme perse est la présence d’un clergé, celui des mollahs. Le jargon médiatique a parlé, depuis l’avènement de Khomeiny, de « mollahcratie ». La présence de ce clergé chiite fait de l’empire perse séfévide et post-séfévide un Etat fort différent de l’empire ottoman sunnite, qui est, lui, dépourvu de clergé organisé. En ce sens, on a parfois qualifié l’empire séfévide de « césaropapiste ». Le système est en tout cas dual, comme à Byzance et en Occident au temps des Othoniens dans le Saint Empire, avant la querelle des investitures. L’empire perse séfévide présente donc deux sphères autonomes, celle du « politique », apanage du Shah, et celle de la religion, apanage du clergé chiite. La sphère de la religion reçoit tour à tour deux interprétations :

◊ celle des Akhbaris, mystiques, qui fondent la légitimité religieuse sur le charisme du mollah ou de l’Imam ;

◊ celle des Ouzoulis, interprètes plus rationnels du droit qui demandent simplement de se soumettre au jugement de l’homme cultivé, du clerc, sans déployer d’incantations qualifiables de « mystiques ».

Le chiisme d’Etat encourage également les pèlerinages, non pas vers La Mecque, comme dans la tradition sunnite arabe et ottomane, mais vers le tombeau des Imams, des grands hommes ou des poètes, tradition qui s’est perpétuée jusqu’à nos jours. Les wahhabites saoudiens perçoivent dans cette pratique chiite et persane des pèlerinages une hérésie, une déviance inacceptable.

Le chiisme d’Etat repose sur un messianisme particulier : celui qui attend le Mahdi, le retour de l’Imam caché. Cette attente messianique postule, pour le croyant, d’agir toujours pour cet Imam caché. Dans l’histoire perse, depuis l’avènement des Séfévides, le messianisme a adopté une attitude essentiellement quiétiste : le croyant devait attendre la fin des temps pour agir réellement, dans la concrétude mondaine, sous la direction mystique et avisée du Mahdi. Khomeiny va bousculer cette tradition quiétiste : il va vouloir combattre tout de suite pour créer un Etat chiite-islamique pur pour pouvoir saluer l’avènement du Mahdi, pour être présent et en armes lors de son arrivée.

Avant Khomeiny : le quiétisme

Quelle fut l’attitude face au Shah avant Khomeiny ? Le quiétisme religieux de l’ère séfévide percevait le Shah comme une personne sacrée, comme l’ombre de Dieu sur la Terre. Seul prélude à l’attitude hostile d’un souverain iranien au clergé des mollahs, attitude qui caractérisera ultérieurement le règne des deux Shahs Pahlevi : le puissant Nadir Shah, au 18ème siècle, s’opposera à la hiérocratie chiite en lui coupant les vivres. Avec les Shahs de la nouvelle dynastie Qadjar, on assiste à une réconciliation avec le clergé mais sous l’influence accentuée des Ouzoulis. Shahs Qadjar et Ouzoulis jettent les bases d’un nouveau partage du pouvoir. Les Ouzoulis récupèrent les dotations au clergé, auparavant ôtées par Nadir Shah, et raffermissent du même coup leurs positions dans les domaines de la justice et de la conciliation juridique. Les effets de cette nouvelle donne politico-religieuse font que le Shah se voit petit à petit dépouillé de ses attributs « divins ». La position du Shah est désacralisée mais non pour autant délégitimée. Le Shah et le clergé chiite demeurent donc tous deux des représentants de l’Imam caché. Le Shah doit assurer dans la concrétude politique et quotidienne l’ordre réclamé par la religion, notamment doit garantir dans le pays le règne de la justice (sociale). Les clercs, dans ce partage des tâches, détiennent le savoir religieux et le leadership spirituel, posé comme intangible et incontestable. Les clercs disent la justice et deviennent les protecteurs du peuple contre les abus des propriétaires terriens, des gendarmes et de l’Etat. On percevra en Europe catholique des attitudes similaires : en Irlande contre le pouvoir britannique, en Flandre contre les institutions de l’Etat belge (notamment dans les rangs du bas clergé rural), en Croatie contre le pouvoir royal serbe, en France rurale contre les inventaires de la première décennie du 20ème siècle, etc.

Deux événements vont bouleverser les équilibres de la société iranienne à la fin du 19ème siècle : la régie des tabacs, entreprise lucrative, devient un monopole anglais et prive du coup l’Etat perse d’une formidable source de revenu. De plus, cette disposition installe une forme de semi-colonialisme dans la plus ancienne aire impériale de l’histoire des peuples de souche indo-européenne. Second événement : l’établissement d’une constitution, calquée sur la loi fondamentale belge, en 1906-1907. En 1906, les clercs refusent cette constitution parce qu’elle est un élément étranger et ne correspond en rien aux traditions chiites. En 1907, le clergé fait volte-face et l’accepte parce que cette constitution, finalement, contient bon nombre de clauses qui les favorisent. Malgré cette acceptation initiale, les réactions ne tardent pas : le Shaykh Fazlullah Nouri proclame que la constitution et le parlementarisme sont contraires à l’esprit de l’islam et réduisent finalement le pouvoir du clergé chiite organisé (on peut tracer un parallèle avec les réactions diverses des catholiques belges : depuis les ultramontains, engagés socialement, jusqu’aux daensistes soucieux de la condition ouvrière, aux étudiants louvanistes de l’ACJB, à bon nombre d’éléments du mouvement flamand catholique et aux rexistes d’avant-guerre, ils auront, face à cette constitution et au parlementarisme, des réactions similaires).

Critique de la Constitution à la belge, proposée par les Britanniques et leurs alliés

Quels arguments avance le Shaykh Fazlullah Nouri ? Le Parlement, qui est légiférant, implique, dit-il, un système où c’est la majorité qui décide en fin de compte. Or une telle majorité met tout le monde sur pied d’égalité (chrétiens, arméniens, juifs, zoroastriens, forces para-maçonniques, etc.), y compris, au-delà de tous clivages religieux, les « ignorants ». De telles majorités, composées d’éléments disparates et inégaux, bat en brèche les prérogatives du clergé, représentant de l’Imam caché. Le Shaykh Fazlullah Nouri reproche aussi au constitutionalisme de mouture belge, que les Anglais imposent indirectement à la Perse des derniers Qadjar, de fixer d’avance et pour l’éternité des « droits » et des « devoirs », sans qu’il ne soit plus possible de les adapter au gré des circonstances réelles de la société ou des conjonctures politiques (on retrouve ce reproche chez Max Weber et Carl Schmitt, critique particulièrement pertinent de la « nomocratie », vecteur d’immobilisme ou d’intransigeance abstraite). Dans le contexte d’un Iran devenu monarchie constitutionnelle à la belge, le clergé devient une institution parmi d’autres, ruinant du même coup la dualité traditionnelle héritée des empereurs séfévides et reposant sur la personne du Shah et sur le clergé. L’avènement de la constitution et du parlementarisme entraine l’émergence d’une administration moderne, qui empiète automatiquement sur les prérogatives traditionnelles du clergé. Les critiques du Shaykh Fazlullah Nouri ressemblent, mutatis mutandis, à celle d’un Max Weber : si les fonctionnaires sont bons, intègres, formés à bonne école et recrutés par examens, ils constitueront un bienfait pour l’Etat. Au contraire, si les fonctionnaires sont nommés au pro rata des voix accordées à des pochards, des politiciens de café de commerce, des corrompus véreux, des prostituées recyclées, des déments narcissiques ou des imbéciles finis, le fonctionnariat, devenu ainsi pléthorique, deviendra rapidement une calamité, comme on le constate dans bon nombre de pays européens, Belgique en tête.

Le système constitutionnaliste perse survivra à peine à la première guerre mondiale. Reza Khan, devenu Reza Shah en 1926, s’opposera tant aux corrompus du parlementarisme qu’au clergé ; dans son opposition à la religion islamique, on peut voir une imitation de son homologue turc Mustafa Kemal Atatürk. L’attitude que les deux Shahs Pahlevi imposent au clergé est celle du quiétisme. Son fils, qui monte sur le trône en 1941, organise, avec l’Ayatollah Boruyerdi, la conférence de Qom en 1949, où le clergé promet de ne pas s’immiscer dans les affaires politiques de l’empire. Tout clerc qui désobéirait à l’esprit de la conférence de Qom se verrait immédiatement exclu de la classe des clercs.

L’Iran pendant la seconde guerre mondiale et l’option pro-américaine

Comment, dans un tel contexte, va naître le fondamentalisme chiite de Khomeiny ? D’abord un rappel historique : Britanniques et Soviétiques violent la neutralité iranienne en 1941. Le pays est occupé, divisé en deux zones, avec les Soviétiques au nord et les Britanniques au sud. Reza Shah est éliminé, envoyé en exil aux Seychelles puis en Afrique du Sud, où on le laisse mourir d’un cancer qu’on ne soigne pas. Son fils Mohammed Reza Pahlavi est intronisé empereur à la place de son père. Les Américains envoient des équipes d’ingénieurs civils pour réorganiser les chemins de fer iraniens et parfaire une logistique qui mène du Golfe Persique à la Caspienne et de la Caspienne à la Volga pour alimenter en matériels américains l’armée soviétique aux abois depuis les coups de butoir qu’elle a pris en 1941 et pendant l’été 1942. La logistique transiranienne, organisée par les Américains, permettra de bloquer l’avance allemande en direction du Caucase méridional et des puits de pétrole azerbaïdjanais et en direction de Stalingrad, Astrakhan et la Caspienne. Mohammed Reza Shah va parier sur les Américains. Pourquoi ? Quel est son raisonnement en 1944-45 ? Les Américains ne sont pas des occupants militaires, contrairement aux Soviétiques et aux Britanniques. Ils n’ont pas de frontières communes avec l’Iran. Le jeune Shah craint surtout une annexion des provinces azerbaïdjanaises de l’Iran à l’Azerbaïdjan soviétique. Il craint aussi que les troupes soviétiques refuseront d’évacuer les rives caspiennes de l’Iran. Ensuite, il a peur de voir les Britanniques absorber le Baloutchistan iranien, le joindre à la province du même nom dans le Pakistan actuel, qui faisait partie, à l’époque, des possessions indiennes de la Couronne britannique.

L’Iran, en dépit de son occupation, connaît un boom économique pendant la seconde guerre mondiale, assorti d’un exode important de ruraux vers les villes. En 1942, Téhéran est secoué par des émeutes de la faim. Après la guerre, et avec la chute des productions militaires destinées aux Soviétiques et aux Alliés occidentaux, l’Iran doit affronter les problèmes posés par le trop-plein démographique urbain. Il le règle en distribuant à ces foules des grandes villes les dividendes du pétrole. En 1953, le Dr. Mossadegh, un nationaliste laïque, entend nationaliser les pétroles, toujours sous contrôle anglais, et rejeter l’inféodation de l’Iran aux Etats-Unis. Le Shah craint une alliance entre nationalistes et communistes, qui serait appuyée par l’URSS. Mais le clergé et les bazaris, les commerçants du Bazar de Téhéran, ne soutiennent pas le Dr. Mossadegh. Celui-ci est renversé par un putsch, soutenu par Washington et Londres. Toutefois, les questions soulevées par le Dr. Mossadegh en 1953, surtout la nécessité de nationaliser les pétroles et d’acquérir une autonomie énergétique, demeurent depuis lors les questions cruciales de la politique iranienne : elles seront au centre de la polémique contre le Shah ; elles sont au centre de la polémique entre l’américanosphère et Ahmadinedjad aujourd’hui.

La réforme agraire

Après le départ de Mossadegh, le Shah prend conscience de la nécessité d’une révolution sociale en Iran, une révolution qu’il voudra « blanche », c’est-à-dire téléguidée d’en haut, depuis l’empyrée du pouvoir impérial. Elle vise trois réformes essentielles : l’organisation d’un système éducatif moderne et performant (y compris pour les filles), détaché du clergé ; le droit de vote pour les femmes ; la réforme agraire. C’est la réforme agraire qui freinera le succès de la « révolution blanche ». La difficulté d’organiser une réforme agraire dans un pays comme l’Iran relève d’une donnée géographique incontournable : seulement 11% du sol iranien est cultivable ; or 22% de la population active (encore aujourd’hui) l’est dans l’agriculture. Avant la révolution blanche, lancée par le Shah, le système était latifundiste, constitué de grandes propriétés terriennes. Chacun, sur son lopin, produit pour sa famille, avec, éventuellement, un petit surplus. Ce système s’avère insuffisant pour nourrir correctement les masses urbaines : il faut importer des céréales américaines donc consentir à la dépendance alimentaire. Avec la réforme agraire, chaque paysan reçoit son lopin en pleine propriété. Les grands propriétaires sont dédommagés. Mais, à chacun de ces paysans devenu propriétaire, se pose un problème crucial : comment va-t-il financer l’achat de machines pour mettre en valeur ses nouvelles terres ? Pour beaucoup, c’est impossible. Un grand nombre de ces nouveaux petits propriétaires sont contraints à l’exode vers les villes, après avoir abandonné leur lopin. Une partie de cette masse est absorbée par l’industrie. Une autre partie reste sur le carreau. Les masses urbaines sont gonflées par ce nouvel afflux de population. Du coup, les dividendes pétroliers ne suffisent plus pour les nourrir. Le Shah aurait pu sortir de cette impasse en 1973, quand l’OPEP décida d’augmenter le prix du brut pour assurer le financement d’infrastructures dans les pays exportateurs de pétrole. C’est la raison pour laquelle il apporta son soutien à l’OPEP, majoritairement arabe, en dépit de la solidarité inflexible qu’il manifestait à l’égard des Etats-Unis. Cette option de l’empereur pour une solidarité entre pays producteurs de pétrole va définitivement lui aliéner Washington. Les relations n’étaient déjà plus au beau fixe depuis Kennedy, qui se méfiait des développements de l’armée iranienne, capable de devenir l’instrument d’une puissance régionale indélogeable et incontournable, surtout à proximité des puits de la péninsule arabique et à hauteur du Détroit d’Ormuz.

L’Axe énergétique Paris/Bonn/Téhéran

Pour le spécialiste suédois de la géopolitique pétrolière, William Engdahl, la colère américaine contre le Shah vient de la volonté du monarque 1) de doter son pays d’un programme nucléaire destiné non pas à l’Iran seul mais à tout l’espace circum-iranien, 2) de diversifier la dépendance iranienne vis-à-vis du pétrole et 3) de coopérer avec la France (l’uranium de Tricastin) et avec l’Allemagne (la compagnie KWU est appelée à construire deux réacteurs, avec, en sus, un financement complémentaire de 19 milliards de DM, consenti en 1977 pour la construction d’autres infrastructures). Cette coopération euro-iranienne n’allait pas en sens unique : les Iraniens investissaient en Allemagne (25% du capital de Krupp) et en France dans les entreprises gérant les technologies du nucléaire. Une Axe énergétique Paris-Bonn-Téhéran se mettait en place : voilà pourquoi il fallait éliminer le Shah, après avoir éliminé, par l’intermédiaire de la Bande à Baader, le président de la Dresdner Bank, Jürgen Ponto (assassiné le 31 juillet 1977), et le patron des patrons allemand, Hanns-Martin Schleyer, tous deux avocats d’une modification complète du système économique international, après que Nixon ait déclaré la non convertibilité du dollar en or. Ce double assassinat en Allemagne, faut-il le préciser, suit celui du Roi Fayçal d’Arabie, perpétré le 25 mars 1975 ; le monarque saoudien avait tenté de réorganiser l’OPEP, de concert avec le Shah, prouvant par là même que le système que préconisaient les deux hommes n’était pas belligène en dépit de l’hostilité ancestrale entre Arabes sunnites/wahhabites et Perses chiites. Washington, affolé face à la redistribution des cartes qui s’opérait sur la scène internationale, applique, via Kissinger, une politique intransigeante à l’endroit de ses alliés officiels, quasi une politique de collision frontale, prouvant que les « bonnes intentions » affichées par les Américains depuis la fin des années quarante n’étaient que des leurres propagandistes ; les alliés, qu’ils fussent d’anciens alliés ou d’anciens vaincus, demeuraient, dans le fond, des concurrents des Etats-Unis, donc des ennemis à abattre au moment opportun et non des alliés qu’une bienveillance américaine perpétuelle était toujours prompte à protéger, au nom de principes désintéressés.

La CIA parie sur Khomeiny

Pour recréer, au moins artificiellement, la confiance perdue dans les opinions publiques « alliées », pour retoucher ce tableau pessimiste, tissé de conflictualités réelles et résurgentes, en dépit des alliances officielles, il fallait inventer une nouvelle idéologie édulcorante : ce sera l’idéologie des « droits de l’homme », portée par le nouveau président des Etats-Unis, promu dans les médias en 1975 et intronisé en 1976 : Jimmy Carter, ancien cultivateur de cacahuètes en Géorgie. La diplomatie américaine évolue très rapidement dans les années 60 et 70 : elle est marquée par le passage de la diplomatie classique de Kissinger au temps de Nixon, à une diplomatie modifiée et axée sur la confrontation directe ou indirecte avec les alliés officiels de Washington puis à la diplomatie cartérienne des « droits de l’homme ». Dans ce contexte bouillonnant et tourbillonnant, la CIA est appelée à agir rapidement, avant que les alliés ne comprennent réellement ce qui arrive et se mettent au diapason. Elle va parier sur les mollahs iraniens parce qu’ils ne suggèrent aucun projet « moderniste », contrairement au Shah (ou au Roi Fayçal, en dépit des blocages potentiels de l’idéologie wahhabite). Le calcul des services américains est le suivant : si les mollahs n’ont pas de grands projets de modernisation, les dividendes pétroliers suffiront pour apaiser le pays et ses masses déclassées à la suite de l’échec (relatif) de la réforme agraire. Il n’y aura pas de programme nucléaire, donc aucune coopération future de réelle importance avec les puissances économiques européennes, qui demeureront dès lors inféodées aux Etats-Unis, sans risquer de faire cavaliers seuls. La CIA va donc créer le personnage de Khomeiny, le choisir comme figure privilégiée du bouleversement appelé à neutraliser l’Iran, à le plonger dans un marasme de longue durée, l’empêchant ainsi de devenir une puissance régionale qui compte.

Le programme de la « Révolution Blanche »

Qui est Khomeiny ? Avant toutes choses, il est un contestataire du quiétisme traditionnel adopté par les chiites depuis l’avènement des Qadjar et depuis la Conférence de Qom de 1949. Ce quiétisme va perdurer sans heurts jusqu’à la mort de l’Ayatollah Boruyerdi en 1961. Le quiétisme a été une période faste pour le clergé chiite : son autonomie était garantie par le principe de dualité et ses écoles, comme du reste tout le système scolaire iranien, vont se redresser dans les années 50. En 1959, quand le Shah annonce qu’il va introduire le vote des femmes et amorcer la réforme agraire, le clergé n’appelle nullement à manifester, alors que les thèmes étaient sensibles, susceptibles de provoquer une vigoureuse contestation de nature religieuse. En 1961, une fois l’Ayatollah Boruyerdi disparu, le Shah annonce le programme entier de sa « révolution blanche », que le peuple pourra accepter après référendum, prévu pour le 26 janvier 1963. Ce programme comprenait :

◊ La réforme agraire ;

◊ La nationalisation des forêts ;

◊ La privatisation des entreprises nationales ;

◊ La participation et l’intéressement des travailleurs (projet calqué sur les projets gaulliens) ;

◊ La réforme électorale ;

◊ La création d’un « corps d’alphabétisation ».

Mais simultanément à l’annonce de cet ambitieux programme de modernisation de l’Iran, le Shah traite les clercs de « parasites », de « réactionnaires noirs » et d’ « animaux impurs ». En substance, il déclare : « Nous en avons assez des parasites sociaux et politiques ; j’abhorre la ‘réaction noire’ encore plus que la ‘destruction rouge’ ». Ces paroles fortes sanctionnent la rupture entre le pouvoir royal/impérial et le clergé.

L’engrenage

En 1962, Khomeiny avait déjà tenu quelques discours incendiaires contre le droit de vote des femmes. En janvier 1963, à la veille du référendum qui doit légitimer le programme de la « révolution blanche », il déclare s’opposer à la réforme agraire, alors que le clergé ne l’avait jamais rejetée auparavant. Pourquoi cette nouvelle hostilité ? Parce que Khomeiny estime que cette réforme touche aussi les terres détenues par les fondations religieuses. En mars 1963, les étudiants en théologie manifestent à Qom, à l’instigation de Khomeiny. La répression est dure. Le 3 juin 1963, c’est le jour de l’Achura dans la tradition chiite. C’est une fête de première importance chez les chiites duodécimains ; elle consiste en une procession en souvenir de l’assassinat du troisième Imam Hussain sur ordre du Calife sunnite Yazid, en 680 à Kerbala (Irak actuel). Pour expliquer de manière succincte l’importance à la fois religieuse et politique de l’Achura, disons que chaque croyant doit promettre, ce jour-là, de « prendre la place d’Hussain, de voler à son secours », contre l’injustice commise par Yazid. Sont des « Yazids » tous ceux qui enfreignent les lois de l’islam et commettent l’injustice. Dans un tel contexte religieux, le Shah était devenu un « Yazid ». Le 3 juin 1963, donc, jour de l’Achura, Khomeiny tonne un discours incendiaire qui conduit immédiatement à son arrestation. Celle-ci déclenche des manifestations dans toutes les villes d’Iran, orchestrées par les « bazaris », les commerçants des bazars. Troubles et répression s’ensuivent, contraignant Khomeiny à prendre le chemin de l’exil en 1964. Ce chemin le conduira d’abord en Turquie, puis en Irak, où il s’installera à Najaf, près du tombeau d’Ali. Enfin, à Neauphle-le-Château en France, quand le pouvoir baathiste irakien, laïque et républicain, l’expulse par crainte d’une contagion en Irak même, au sein de la forte minorité chiite du Sud.

La « renaissance théologique » de Khomeiny

A Najaf, la pensée de Khomeiny va prendre les contours précis que nous lui connaissons depuis 1978. On parle à son propos d’une « renaissance théologique ». L’Ayatollah en exil va briser d’abord la dualité Shah/clergé qui avait caractérisé l’Iran chiite depuis les Séfévides. Il déclare en effet que la monarchie est incompatible avec l’islam ; cela implique que tant que l’Iman ou le Mahdi restent cachés, seuls les clercs ont droit au pouvoir (« velayet-e faqih »). Il réhabilite le culte du martyr, refoulé par le quiétisme dominant avant sa « renaissance théologique » : si l’on meurt en combattant le Shah, désormais totalement délégitimé et ramené à la figure négative d’un « Yazid », on acquiert automatiquement le statut de martyr. Les théologiens parlent à ce propos d’ « Entwerdung in Gott », de quitter volontairement le monde du devenir, d’abandonner son devenir individuel pour s’évanouir en Dieu, selon la notion soufie de « fana ». En résumé, c’est un appel aux suicidaires, dont on va faire des kamikazes dans les champs de mines ou des preneurs de tranchées (pendant la longue guerre Iran/Irak de 1980-88). Sur le plan plus strictement politique, Khomeiny avance pendant son exil irakien deux leitmotive : 1) il faut en finir avec l’immunité dont jouissent tous les citoyens américains actifs sur le territoire iranien (immunité dont ils jouissaient aussi par ailleurs en Grande-Bretagne depuis 1942 et en Allemagne depuis l’occupation de 1945) ; 2) il fustige l’endettement de l’Iran, argument plus concret que le Shah retiendra comme valable, dans la mesure où tous ses propres efforts pour conduire à l’autarcie énergétique de l’Iran, notamment sur le plan nucléaire, furent simultanément des efforts pour le dégager de l’endettement. Pendant son exil, Khomeiny soulèvera d’autres polémiques, comme, en 1967, contre le train de lois sur la protection de la famille ou, en 1971, contre les dépenses entrainées par les fêtes de Persépolis, destinées à donner un lustre inégalé au principe monarchique achéménide, revendiqué par les deux Shahs de la dynastie Pahlevi. En 1976, Khomeiny s’insurge contre l’introduction du calendrier achéménide, perçue comme une atteinte directe à l’islam, à la liturgie duquel il oppose une autre liturgie, se référant à un passé préislamique, donc relevant de la « jalilliyah », aux yeux des islamistes.

A Najaf, la pensée de Khomeiny va prendre les contours précis que nous lui connaissons depuis 1978. On parle à son propos d’une « renaissance théologique ». L’Ayatollah en exil va briser d’abord la dualité Shah/clergé qui avait caractérisé l’Iran chiite depuis les Séfévides. Il déclare en effet que la monarchie est incompatible avec l’islam ; cela implique que tant que l’Iman ou le Mahdi restent cachés, seuls les clercs ont droit au pouvoir (« velayet-e faqih »). Il réhabilite le culte du martyr, refoulé par le quiétisme dominant avant sa « renaissance théologique » : si l’on meurt en combattant le Shah, désormais totalement délégitimé et ramené à la figure négative d’un « Yazid », on acquiert automatiquement le statut de martyr. Les théologiens parlent à ce propos d’ « Entwerdung in Gott », de quitter volontairement le monde du devenir, d’abandonner son devenir individuel pour s’évanouir en Dieu, selon la notion soufie de « fana ». En résumé, c’est un appel aux suicidaires, dont on va faire des kamikazes dans les champs de mines ou des preneurs de tranchées (pendant la longue guerre Iran/Irak de 1980-88). Sur le plan plus strictement politique, Khomeiny avance pendant son exil irakien deux leitmotive : 1) il faut en finir avec l’immunité dont jouissent tous les citoyens américains actifs sur le territoire iranien (immunité dont ils jouissaient aussi par ailleurs en Grande-Bretagne depuis 1942 et en Allemagne depuis l’occupation de 1945) ; 2) il fustige l’endettement de l’Iran, argument plus concret que le Shah retiendra comme valable, dans la mesure où tous ses propres efforts pour conduire à l’autarcie énergétique de l’Iran, notamment sur le plan nucléaire, furent simultanément des efforts pour le dégager de l’endettement. Pendant son exil, Khomeiny soulèvera d’autres polémiques, comme, en 1967, contre le train de lois sur la protection de la famille ou, en 1971, contre les dépenses entrainées par les fêtes de Persépolis, destinées à donner un lustre inégalé au principe monarchique achéménide, revendiqué par les deux Shahs de la dynastie Pahlevi. En 1976, Khomeiny s’insurge contre l’introduction du calendrier achéménide, perçue comme une atteinte directe à l’islam, à la liturgie duquel il oppose une autre liturgie, se référant à un passé préislamique, donc relevant de la « jalilliyah », aux yeux des islamistes.

Dans les années 70, les clercs réussissent à organiser les masses issues de l’exode rural et concentrées dans les grandes villes iraniennes. Dans les années 50 et 60, cela n’avait pas été possible parce que l’industrie, en phase de croissance rapide, absorbait aisément cette frange de la population. A la veille du premier choc pétrolier, consécutif à la guerre du Yom Kippour de 1973, cette absorption du boom démographique iranien n’est plus possible et le rente pétrolière, aussi fabuleuse soit-elle, ne parvient pas à satisfaire les besoins des déclassés. Les parties couraient à la confrontation directe, malgré le quiétisme encore en vigueur sous l’Ayatollah Shariat Madari. A partir de 1975, la tension monte dans le pays. Il ne faut plus qu’une étincelle pour mettre le feu aux poudres. Il faudra attendre deux ans environ pour que le pays explose véritablement : le 3 novembre 1977, le fils de Khomeiny meurt dans des circonstances mystérieuses. Aussitôt, des manifestations violentes de grande ampleur éclatent à Téhéran, juste avant la période de l’Achura. Or la tradition chiite veut que s’il y a un mort par violence pendant le temps sacré de l’Achura, on doit le commémorer par des processions quarante jours après. Ce sera l’enchaînement fatal qui aura raison du pouvoir impérial : les processions ont lieu, elles tournent à la manifestation ou à l’émeute ; les forces de l’ordre réagissent : il y a des morts. Qu’il faut commémorer quarante jours plus tard, par d’autres processions/manifestations qui seront réprimées tout aussi durement par la police, avec mort d’hommes. Le scénario s’est répété inlassablement.

La presse vitupère contre Khomeiny, les étudiants en théologie manifestent à Qom

En janvier 1978, la presse officielle publie un article virulent et caustique contre Khomeiny où le dignitaire religieux est campé comme la tête des « réactionnaires noirs alliés aux communistes » ; on l’accuse d’être un étranger, un Pakistanais et non un Iranien de souche, dont les ancêtres s’appelaient Hindi, c’est-à-dire les « Indiens » ou « ceux venus d’Inde ». Ils ont changé de nom en s’établissant dans la petite de ville de Khomein, où ils étaient « épiciers ». L’article accuse encore Khomeiny d’être un « espion britannique », de mener une vie dispendieuse, de luxe et de luxure, et d’être un « érotomane pathologique » (sous prétexte qu’il avait commenté certains poèmes soufis à connotations érotiques). A la suite de cet article, de nouvelles émeutes éclatent à Qom, menées, une fois de plus, par les étudiants en théologie. Ils réclament le retour de Khomeiny, le rétablissement de la constitution de 1906-1907. Ils ne réclament pas encore l’avènement d’une république islamique. Omission qui laisse subodorer en filigrane, derrière le discours islamiste véhément et apparemment anti-occidental, une volonté américaine, puisque l’idée d’une constitution de type belge, importation britannique, avait déjà suscité le scepticisme de tous les partis perses de l’époque, sauf ceux qui cherchaient délibérément la protection britannique. Les émeutes déclenchées à Qom par les étudiants en théologie enclenchent un nouvel engrenage fatidique.

L’opposition est encore composite au début de l’année 1978. L’Ayatollah Shariat Madari veut simplement la constitution sans abolir la monarchie. Le théoricien Ali Shariati se revendique d’un chiisme socialiste, séduisant pour tous les sociaux révolutionnaires du pays qui se disent religieux mais anti-cléricaux. Il y a ensuite les partisans de Khomeiny qui veulent un retour aux principes purs de l’islam, à la façon des hanbalistes dans le monde sunnite mais en conservant l’idée d’un clergé dominant, propre au chiisme et conforme aux principes de sa propre « renaissance théologique », élaborée lors de son exil irakien. Il y a ensuite la masse des contestataires laïques du pouvoir impérial : les anciens du « Front National » du Dr. Mossadegh et les communistes du « Tudeh », flanqués de leurs milices, les « Mudjahiddins du Peuple » (qui deviendront ultérieurement, après leur éviction par les khomeinystes, le noyau dur de la Garde Républicaine de Saddam Hussein, y compris lors de la guerre Iran/Irak). Khomeiny, qui sortira vainqueur du lot, radicalise donc un mouvement, né dans les années 60 et demeuré jusqu’alors fort modeste, qui poursuivait quatre objectifs principaux :

◊ Rejeter définitivement le quiétisme conventionnel des dignitaires du clergé chiite iranien depuis les Shahs de la dynastie Qadjar et depuis la Conférence de Qom (1949), sanctionnée par l’Ayatollah Boruyerdi, décédé en 1961. L’abolition de l’attitude quiétiste implique une re-politisation de l’islam, de renouer avec des principes d’action.

◊ Réorganiser le clergé, en faire une instance combattante dans l’arène politique iranienne.

◊ Rationaliser et centraliser les finances du clergé, afin de le doter d’une autonomie permanente au sein de la société iranienne.

◊ Améliorer la formation du clergé.

Au départ, la volonté de traduire ces quatre objectifs ne s’oppose pas nécessairement à la personne du Shah ni à la modernisation de la société.

Le chiisme socialiste d’Ali Shariati

Ali Shariati, théoricien d’une « révolution socialiste chiite », formule une idéologie contestatrice plus « moderne », que l’on peut classer parmi les « messianismes du tiers-monde », comme on les désignait à l’époque où la décolonisation venait de se dérouler à grande échelle sur le globe. Il appelle 1) à rejeter le quiétisme, à l’instar des religieux adeptes de Khomeiny ; 2) il réclame le droit à la parole pour les intellectuels non cléricaux qui s’inscrivent dans le cadre du chiisme (il élargit ainsi la notion de « clercs » et flanque ipso facto le clergé d’une caste militante d’intellectuels et d’écrivains chiites non affectés par le quiétisme et animés par la volonté de faire triompher la justice sur la Terre) ; 3) il opère une distinction entre le « chiisme des Séfévides » (et des Pahlevi), qu’il campe comme « corrompu » et le « chiisme d’Ali », chiisme pur des origines, impliquant tout à la fois un retour au prophète et à l’Imam Ali, tout en réclamant l’avènement permanent de la justice sociale, à l’instar des messies zoroastriens, manichéens ou mazdéens de l’histoire iranienne préislamique. Cette distinction postule une imitation active d’Ali, dans le quotidien politique, dans l’effervescence mondaine. La femme a un rôle primordial à jouer dans ce contexte : elle doit se montrer active sur le plan politique et religieux ; l’idéal qu’elle doit incarner rejette tout à la fois le modèle occidental de la femme émancipée et le modèle de la femme musulmane recluse. Ali Shariati développe là une idéologie contestatrice typiquement chiite et iranienne. Son anti-occidentalisme rejoint sur quelques points celui de Khomeiny ou d’autres militants islamistes (y compris sunnites). Ses sources d’inspiration sont : 1) l’écrivain Jalal Al-e Ahmad (1923-1969) qui avait théorisé la notion de « pays infecté » (« Gharb-zadegi »), infecté par l’Occident s’entend. Via les cercles de Shariati, l’idée d’un « empoisonnement occidental » ou d’une « infection occidentale » se répand dans les esprits ; 2) Shariati s’inspire de Franz Fanon, poète du tiers-monde, très en vogue dans les milieux contestataires de la planète dans les années 60. Fanon déclare qu’il est licite de « tuer les vecteurs de l’infection ». De là, l’idée d’une « violence désinfectante ». Ali Shariati s’inscrit dans le cadre de la gauche planétaire de son époque, dans la mesure où il véhicule une anthropologie optimiste de type rousseauiste : l’ « infection » ne vient pas de l’homme lui-même, comme le diraient les tenants de l’anthropologie pessimiste (Joseph de Maistre, Donoso Cortès, Carl Schmitt), elle vient de l’extérieur. L’homme est donc bon ; par la grâce de cette bonté, il peut commettre toutes les « violences désinfectantes » imaginables, y compris celles qui pourraient être clairement interprétées comme des crimes purs et simples, et peut donc tuer les « vecteurs d’infection » qu’il juge tels, indépendamment du fait que la personne ainsi visée soit « infectante » ou non, soit un ennemi conscient ou un quidam sans intention de nuire. Toute anthropologie optimiste peut ainsi conduire au carnage universel.

Ali Shariati, théoricien d’une « révolution socialiste chiite », formule une idéologie contestatrice plus « moderne », que l’on peut classer parmi les « messianismes du tiers-monde », comme on les désignait à l’époque où la décolonisation venait de se dérouler à grande échelle sur le globe. Il appelle 1) à rejeter le quiétisme, à l’instar des religieux adeptes de Khomeiny ; 2) il réclame le droit à la parole pour les intellectuels non cléricaux qui s’inscrivent dans le cadre du chiisme (il élargit ainsi la notion de « clercs » et flanque ipso facto le clergé d’une caste militante d’intellectuels et d’écrivains chiites non affectés par le quiétisme et animés par la volonté de faire triompher la justice sur la Terre) ; 3) il opère une distinction entre le « chiisme des Séfévides » (et des Pahlevi), qu’il campe comme « corrompu » et le « chiisme d’Ali », chiisme pur des origines, impliquant tout à la fois un retour au prophète et à l’Imam Ali, tout en réclamant l’avènement permanent de la justice sociale, à l’instar des messies zoroastriens, manichéens ou mazdéens de l’histoire iranienne préislamique. Cette distinction postule une imitation active d’Ali, dans le quotidien politique, dans l’effervescence mondaine. La femme a un rôle primordial à jouer dans ce contexte : elle doit se montrer active sur le plan politique et religieux ; l’idéal qu’elle doit incarner rejette tout à la fois le modèle occidental de la femme émancipée et le modèle de la femme musulmane recluse. Ali Shariati développe là une idéologie contestatrice typiquement chiite et iranienne. Son anti-occidentalisme rejoint sur quelques points celui de Khomeiny ou d’autres militants islamistes (y compris sunnites). Ses sources d’inspiration sont : 1) l’écrivain Jalal Al-e Ahmad (1923-1969) qui avait théorisé la notion de « pays infecté » (« Gharb-zadegi »), infecté par l’Occident s’entend. Via les cercles de Shariati, l’idée d’un « empoisonnement occidental » ou d’une « infection occidentale » se répand dans les esprits ; 2) Shariati s’inspire de Franz Fanon, poète du tiers-monde, très en vogue dans les milieux contestataires de la planète dans les années 60. Fanon déclare qu’il est licite de « tuer les vecteurs de l’infection ». De là, l’idée d’une « violence désinfectante ». Ali Shariati s’inscrit dans le cadre de la gauche planétaire de son époque, dans la mesure où il véhicule une anthropologie optimiste de type rousseauiste : l’ « infection » ne vient pas de l’homme lui-même, comme le diraient les tenants de l’anthropologie pessimiste (Joseph de Maistre, Donoso Cortès, Carl Schmitt), elle vient de l’extérieur. L’homme est donc bon ; par la grâce de cette bonté, il peut commettre toutes les « violences désinfectantes » imaginables, y compris celles qui pourraient être clairement interprétées comme des crimes purs et simples, et peut donc tuer les « vecteurs d’infection » qu’il juge tels, indépendamment du fait que la personne ainsi visée soit « infectante » ou non, soit un ennemi conscient ou un quidam sans intention de nuire. Toute anthropologie optimiste peut ainsi conduire au carnage universel.

En 1979, après le départ du Shah pour un exil dont il ne reviendra jamais, ces forces composites arrivent toutes au pouvoir mais, au cours de l’année, les partisans de Khomeiny, regroupés autour des Pasdarans de la révolution islamiste, prennent tout le pouvoir pour eux, contraignent bon nombre d’opposants laïques à prendre la fuite à l’étranger ou les assassinent. Les Américains sont désillusionnés : la disparition d’une masse de manœuvre politique composite les laisse dans le désarroi, masse que des fondations, instituts ou autres instances, issues du « soft power », auraient pu manipuler à loisir car toute pluralité composite ne sert pas le peuple qu’elle est censée gouverner mais sert l’étranger hégémonique qui peut la manœuvrer à son gré, en favorisant tantôt l’une faction tantôt l’autre et en fomentant crises et troubles civils. La prise du pouvoir par les Pasdarans de Khomeiny va induire les Américains à parier sur Saddam Hussein, à en faire l’instrument d’une guerre d’usure contre l’Iran (et simultanément contre l’Irak lui-même), qui durera huit longues années, où les Etats-Unis fourniront directement ou indirectement des armes aux deux belligérants. Cette guerre éliminera le « Youth Bulge » (le trop-plein de jeunes mâles de quinze à trente ans), qui constituait un potentiel révolutionnaire dans les zones urbaines et péri-urbaines d’Iran, ôtant du même coup aux Américains cet instrument dont ils s’étaient servi pour abattre le Shah. Le « Youth Bulge » ne pourra pas s’utiliser contre Khomeiny et ses successeurs. D’où l’hostilité permanente contre l’Iran.

Robert STEUCKERS.

(rédaction finale : mai 2009)

(à suivre – « Le fondamentalisme islamique en Afghanistan et au Pakistan »)

Bibliographie :

- Voir notre chapitre précédent, « Définir le fondamentalisme islamique dans le monde arabe » (sur http://euro-synergies.hautetfort.com/) et notre longue étude «L’encerclement de l’Iran à la lumière de l’histoire du « Grand Moyen Orient » (sur : http://vouloir.hautetfort.com/ et sur http://euro-synergies.hautetfort.com/ ).

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Een interessant artikel over Starbucks, het trendy imago daarvan bij links Europa en de nieuwe vestiging in Antwerpen.

Een interessant artikel over Starbucks, het trendy imago daarvan bij links Europa en de nieuwe vestiging in Antwerpen. L’économiste Jacques Delpla, reprenant une étude d’Olivier Blanchard, du FMI, propose une mise en œuvre à marche forcée de ce programme. Les États du sud, propose-t-il, devraient imposer une réduction coordonnée des salaires et des prix, de l’ordre de 10 à 30%. Jean Claude Werrebrouck s’inquiète des conséquences de cette mesure « abracadabrantesque », aux effets de bord imprévisibles, et qui de plus aurait pour conséquence remarquable d’être favorable aux rentiers. Face à la grande crise qui menace, le temps n’est plus aux bricolages, juge-t-il : il convient de « rétablir la souveraineté monétaire ».

L’économiste Jacques Delpla, reprenant une étude d’Olivier Blanchard, du FMI, propose une mise en œuvre à marche forcée de ce programme. Les États du sud, propose-t-il, devraient imposer une réduction coordonnée des salaires et des prix, de l’ordre de 10 à 30%. Jean Claude Werrebrouck s’inquiète des conséquences de cette mesure « abracadabrantesque », aux effets de bord imprévisibles, et qui de plus aurait pour conséquence remarquable d’être favorable aux rentiers. Face à la grande crise qui menace, le temps n’est plus aux bricolages, juge-t-il : il convient de « rétablir la souveraineté monétaire ». De origen humilde, nacido en 1918 en la provincia de Asiut, Egipto, Gamal Abdel Nasser ingresó en la Academia Militar en 1938, en plena guerra de resistencia.

De origen humilde, nacido en 1918 en la provincia de Asiut, Egipto, Gamal Abdel Nasser ingresó en la Academia Militar en 1938, en plena guerra de resistencia. Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1986

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1986 Les gens ordinaires, dans les pays occidentaux, n'ont pas encore accepté l'univers mental du "réalisme" et de la politique de la Force. Il se peut que cela se produise un jour ou l'autre, auquel cas Dickens sera aussi désuet que le cheval de fiacre. Mais s'il a été populaire en son temps, et s'il l'est encore, c'est principalement parce qu'il a su exprimer sous une forme comique, schématique et par là même mémorable, l'honnêteté innée de l'homme ordinaire. Et il est important que sous ce rapport des gens de toutes sortes puissent être considérés comme "ordinaires". Dans un pays tel que l'Angleterre, il existe, par delà la division des classes, une certaine unité de culture. Tout au long de l'ère chrétienne, et plus nettement encore après la Révolution française, le monde occidental a été hanté par les idées de liberté et d'égalité. Ce ne sont que des idées, mais elles ont pénétré toutes les couches de la société. On voit partout subsister les plus atroces injustices, cruautés, mensonges, snobismes, mais il est peu de gens qui puissent contempler tout cela aussi froidement qu'un propriétaire d'esclaves romain, par exemple. Le millionnaire lui-même éprouve un vague sentiment de culpabilité, comme un chien dévorant le gigot qu'il a dérobé. La quasi-totalité des gens, quelle que soit leur conduite réelle, réagit passionnellement à l'idée de la fraternité humaine. Dickens a énoncé un code auquel on accordait et on continue à accorder foi, même si on le transgresse. S'il en était autrement, on comprendrait mal comment il a pu à la fois être lu par des ouvriers (chose qui n'est arrivée à aucun autre romancier de son envergure), et être enterré à Westminster Abbey."

Les gens ordinaires, dans les pays occidentaux, n'ont pas encore accepté l'univers mental du "réalisme" et de la politique de la Force. Il se peut que cela se produise un jour ou l'autre, auquel cas Dickens sera aussi désuet que le cheval de fiacre. Mais s'il a été populaire en son temps, et s'il l'est encore, c'est principalement parce qu'il a su exprimer sous une forme comique, schématique et par là même mémorable, l'honnêteté innée de l'homme ordinaire. Et il est important que sous ce rapport des gens de toutes sortes puissent être considérés comme "ordinaires". Dans un pays tel que l'Angleterre, il existe, par delà la division des classes, une certaine unité de culture. Tout au long de l'ère chrétienne, et plus nettement encore après la Révolution française, le monde occidental a été hanté par les idées de liberté et d'égalité. Ce ne sont que des idées, mais elles ont pénétré toutes les couches de la société. On voit partout subsister les plus atroces injustices, cruautés, mensonges, snobismes, mais il est peu de gens qui puissent contempler tout cela aussi froidement qu'un propriétaire d'esclaves romain, par exemple. Le millionnaire lui-même éprouve un vague sentiment de culpabilité, comme un chien dévorant le gigot qu'il a dérobé. La quasi-totalité des gens, quelle que soit leur conduite réelle, réagit passionnellement à l'idée de la fraternité humaine. Dickens a énoncé un code auquel on accordait et on continue à accorder foi, même si on le transgresse. S'il en était autrement, on comprendrait mal comment il a pu à la fois être lu par des ouvriers (chose qui n'est arrivée à aucun autre romancier de son envergure), et être enterré à Westminster Abbey." PRESSESCHAU

PRESSESCHAU Riparte all’Università di Teramo il “Master Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente”. Nel 2007 era stato chiuso per la nota vicenda Faurisson, per due anni è continuato a Roma sotto l’egida dello Iemasvo, Istituto Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente”, e adesso è di nuovo nell’Ateneo dove era stato inaugurato nel febbraio 2006 con una prolusione di Giulio Andreotti su Enrico Mattei.

Riparte all’Università di Teramo il “Master Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente”. Nel 2007 era stato chiuso per la nota vicenda Faurisson, per due anni è continuato a Roma sotto l’egida dello Iemasvo, Istituto Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente”, e adesso è di nuovo nell’Ateneo dove era stato inaugurato nel febbraio 2006 con una prolusione di Giulio Andreotti su Enrico Mattei.

En materia de defensa, la OTAN -es decir, EE UU- sigue siendo quien manda. Así ha quedado de manifiesto en la reunión informal que los ministros de Defensa de la UE celebran en Palma de Mallorca. En ausencia de la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad, Catherine Ashton, que ha preferido asistir a la toma de posesión del nuevo presidente ucranio, la estrella de la reunión ha sido el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen.

En materia de defensa, la OTAN -es decir, EE UU- sigue siendo quien manda. Así ha quedado de manifiesto en la reunión informal que los ministros de Defensa de la UE celebran en Palma de Mallorca. En ausencia de la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad, Catherine Ashton, que ha preferido asistir a la toma de posesión del nuevo presidente ucranio, la estrella de la reunión ha sido el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen.

Nicht zuletzt den provokanten Büchern Guillaume Fayes verdanken wir, dass die Verwirrung um den uns so vertrauten Gegensatz von Konservatismus und Fortschritt zunimmt. Bereits in seinem furiosen Einstandswerk "Le Système a tuer les peuples" (Paris: Copernic, 1981) erwies sich Faye als dynamischer Denker der neuen Kultur, der gegen den totalitären Merkantilismus in humanitaristischem Gewande kämpft und für die Rechte der Völker - aller Völker! - eintritt. Er plädierte für Selbstbestimmung, kulturelle Identität und ein Recht auf Anderssein. Damals zeigte er den vollzogenen Übergang unserer Gesellschaften von der Zivilisation zum "System": Unser Dasein - so Faye - ist geprägt von der morbiden, systembedingten Amerikanosphäre, einem Zustand sozialer Entropie.

Nicht zuletzt den provokanten Büchern Guillaume Fayes verdanken wir, dass die Verwirrung um den uns so vertrauten Gegensatz von Konservatismus und Fortschritt zunimmt. Bereits in seinem furiosen Einstandswerk "Le Système a tuer les peuples" (Paris: Copernic, 1981) erwies sich Faye als dynamischer Denker der neuen Kultur, der gegen den totalitären Merkantilismus in humanitaristischem Gewande kämpft und für die Rechte der Völker - aller Völker! - eintritt. Er plädierte für Selbstbestimmung, kulturelle Identität und ein Recht auf Anderssein. Damals zeigte er den vollzogenen Übergang unserer Gesellschaften von der Zivilisation zum "System": Unser Dasein - so Faye - ist geprägt von der morbiden, systembedingten Amerikanosphäre, einem Zustand sozialer Entropie.

Ceux qui écoutent et ingurgitent, béats, sans émettre la moindre critique, les discours médiatiques, généralement fabriqués de toutes pièces outre-Atlantique, imagineront sans doute que l’identité iranienne correspond au fondamentalisme islamique qui y règne depuis 1979. Rien n’est plus faux. L’identité iranienne est une identité impériale, indo-européenne et perse. En effet, tous les historiens de l’Iran s’accordent à dire que, dès les dynasties bouyides et samanides (du 9ème au 11ème siècle), l’islamisation a dû composer avec de multiples recours au passé impérial irano-perse. L’identité iranienne se situe entièrement dans l’œuvre du poète Ferdowsi et du philosophe mystique Sohrawardi. Il faudra la catastrophe des invasions mongoles d’un Tamerlan pour réduire cette merveilleuse synthèse civilisationnelle à néant, pour précipiter l’Iran dans le déclin, du moins jusqu’à l’avènement des Séfévides. Les iranologues contemporains se divisent quant à savoir si la reprise en main de l’impérialité perse par les Séfévides a été ou non un bienfait pour l’Iran : les uns affirment que cet avènement dégage l’Iran de la cangue islamique sunnite, de la double emprise arabe et ottomane ; les autres disent qu’en privilégiant le chiisme, en en faisant une religion d’Etat, les Séfévides ont réduit à la marginalité le zoroastrisme, expression identitaire iranienne plurimillénaire qui avait survécu vaille que vaille sous l’islam pré-séfévide. Trancher dans cette querelle d’historiens n’est pas notre propos ici, mais d’examiner comment le fondamentalisme de l’Ayatollah Khomeiny s’est imposé dans un Etat impérial qui entendait s’inscrire dans d’autres traditions, dans des traditions de plus grande profondeur temporelle.

Ceux qui écoutent et ingurgitent, béats, sans émettre la moindre critique, les discours médiatiques, généralement fabriqués de toutes pièces outre-Atlantique, imagineront sans doute que l’identité iranienne correspond au fondamentalisme islamique qui y règne depuis 1979. Rien n’est plus faux. L’identité iranienne est une identité impériale, indo-européenne et perse. En effet, tous les historiens de l’Iran s’accordent à dire que, dès les dynasties bouyides et samanides (du 9ème au 11ème siècle), l’islamisation a dû composer avec de multiples recours au passé impérial irano-perse. L’identité iranienne se situe entièrement dans l’œuvre du poète Ferdowsi et du philosophe mystique Sohrawardi. Il faudra la catastrophe des invasions mongoles d’un Tamerlan pour réduire cette merveilleuse synthèse civilisationnelle à néant, pour précipiter l’Iran dans le déclin, du moins jusqu’à l’avènement des Séfévides. Les iranologues contemporains se divisent quant à savoir si la reprise en main de l’impérialité perse par les Séfévides a été ou non un bienfait pour l’Iran : les uns affirment que cet avènement dégage l’Iran de la cangue islamique sunnite, de la double emprise arabe et ottomane ; les autres disent qu’en privilégiant le chiisme, en en faisant une religion d’Etat, les Séfévides ont réduit à la marginalité le zoroastrisme, expression identitaire iranienne plurimillénaire qui avait survécu vaille que vaille sous l’islam pré-séfévide. Trancher dans cette querelle d’historiens n’est pas notre propos ici, mais d’examiner comment le fondamentalisme de l’Ayatollah Khomeiny s’est imposé dans un Etat impérial qui entendait s’inscrire dans d’autres traditions, dans des traditions de plus grande profondeur temporelle. A Najaf, la pensée de Khomeiny va prendre les contours précis que nous lui connaissons depuis 1978. On parle à son propos d’une « renaissance théologique ». L’Ayatollah en exil va briser d’abord la dualité Shah/clergé qui avait caractérisé l’Iran chiite depuis les Séfévides. Il déclare en effet que la monarchie est incompatible avec l’islam ; cela implique que tant que l’Iman ou le Mahdi restent cachés, seuls les clercs ont droit au pouvoir (« velayet-e faqih »). Il réhabilite le culte du martyr, refoulé par le quiétisme dominant avant sa « renaissance théologique » : si l’on meurt en combattant le Shah, désormais totalement délégitimé et ramené à la figure négative d’un « Yazid », on acquiert automatiquement le statut de martyr. Les théologiens parlent à ce propos

A Najaf, la pensée de Khomeiny va prendre les contours précis que nous lui connaissons depuis 1978. On parle à son propos d’une « renaissance théologique ». L’Ayatollah en exil va briser d’abord la dualité Shah/clergé qui avait caractérisé l’Iran chiite depuis les Séfévides. Il déclare en effet que la monarchie est incompatible avec l’islam ; cela implique que tant que l’Iman ou le Mahdi restent cachés, seuls les clercs ont droit au pouvoir (« velayet-e faqih »). Il réhabilite le culte du martyr, refoulé par le quiétisme dominant avant sa « renaissance théologique » : si l’on meurt en combattant le Shah, désormais totalement délégitimé et ramené à la figure négative d’un « Yazid », on acquiert automatiquement le statut de martyr. Les théologiens parlent à ce propos Ali Shariati, théoricien d’une « révolution socialiste chiite », formule une idéologie contestatrice plus « moderne », que l’on peut classer parmi les « messianismes du tiers-monde », comme on les désignait à l’époque où la décolonisation venait de se dérouler à grande échelle sur le globe. Il appelle 1) à rejeter le quiétisme, à l’instar des religieux adeptes de Khomeiny ; 2) il réclame le droit à la parole pour les intellectuels non cléricaux qui s’inscrivent dans le cadre du chiisme (il élargit ainsi la notion de « clercs » et flanque ipso facto le clergé d’une caste militante d’intellectuels et d’écrivains chiites non affectés par le quiétisme et animés par la volonté de faire triompher la justice sur la Terre) ; 3) il opère une distinction entre le « chiisme des Séfévides » (et des Pahlevi), qu’il campe comme « corrompu » et le « chiisme d’Ali », chiisme pur des origines, impliquant tout à la fois un retour au prophète et à l’Imam Ali, tout en réclamant l’avènement permanent de la justice sociale, à l’instar des messies zoroastriens, manichéens ou mazdéens de l’histoire iranienne préislamique. Cette distinction postule une imitation active d’Ali, dans le quotidien politique, dans l’effervescence mondaine. La femme a un rôle primordial à jouer dans ce contexte : elle doit se montrer active sur le plan politique et religieux ; l’idéal qu’elle doit incarner rejette tout à la fois le modèle occidental de la femme émancipée et le modèle de la femme musulmane recluse. Ali Shariati développe là une idéologie contestatrice typiquement chiite et iranienne. Son anti-occidentalisme rejoint sur quelques points celui de Khomeiny ou d’autres militants islamistes (y compris sunnites). Ses sources d’inspiration sont : 1) l’écrivain Jalal Al-e Ahmad (1923-1969) qui avait théorisé la notion de « pays infecté » (« Gharb-zadegi »), infecté par l’Occident s’entend. Via les cercles de Shariati, l’idée d’un « empoisonnement occidental » ou d’une « infection occidentale » se répand dans les esprits ; 2) Shariati s’inspire de Franz Fanon, poète du tiers-monde, très en vogue dans les milieux contestataires de la planète dans les années 60. Fanon déclare qu’il est licite de « tuer les vecteurs de l’infection ». De là, l’idée d’une « violence désinfectante ». Ali Shariati s’inscrit dans le cadre de la gauche planétaire de son époque, dans la mesure où il véhicule une anthropologie optimiste de type rousseauiste : l’ « infection » ne vient pas de l’homme lui-même, comme le diraient les tenants de l’anthropologie pessimiste (Joseph de Maistre, Donoso Cortès, Carl Schmitt), elle vient de l’extérieur. L’homme est donc bon ; par la grâce de cette bonté, il peut commettre toutes les « violences désinfectantes » imaginables, y compris celles qui pourraient être clairement interprétées comme des crimes purs et simples, et peut donc tuer les « vecteurs d’infection » qu’il juge tels, indépendamment du fait que la personne ainsi visée soit « infectante » ou non, soit un ennemi conscient ou un quidam sans intention de nuire. Toute anthropologie optimiste peut ainsi conduire au carnage universel.

Ali Shariati, théoricien d’une « révolution socialiste chiite », formule une idéologie contestatrice plus « moderne », que l’on peut classer parmi les « messianismes du tiers-monde », comme on les désignait à l’époque où la décolonisation venait de se dérouler à grande échelle sur le globe. Il appelle 1) à rejeter le quiétisme, à l’instar des religieux adeptes de Khomeiny ; 2) il réclame le droit à la parole pour les intellectuels non cléricaux qui s’inscrivent dans le cadre du chiisme (il élargit ainsi la notion de « clercs » et flanque ipso facto le clergé d’une caste militante d’intellectuels et d’écrivains chiites non affectés par le quiétisme et animés par la volonté de faire triompher la justice sur la Terre) ; 3) il opère une distinction entre le « chiisme des Séfévides » (et des Pahlevi), qu’il campe comme « corrompu » et le « chiisme d’Ali », chiisme pur des origines, impliquant tout à la fois un retour au prophète et à l’Imam Ali, tout en réclamant l’avènement permanent de la justice sociale, à l’instar des messies zoroastriens, manichéens ou mazdéens de l’histoire iranienne préislamique. Cette distinction postule une imitation active d’Ali, dans le quotidien politique, dans l’effervescence mondaine. La femme a un rôle primordial à jouer dans ce contexte : elle doit se montrer active sur le plan politique et religieux ; l’idéal qu’elle doit incarner rejette tout à la fois le modèle occidental de la femme émancipée et le modèle de la femme musulmane recluse. Ali Shariati développe là une idéologie contestatrice typiquement chiite et iranienne. Son anti-occidentalisme rejoint sur quelques points celui de Khomeiny ou d’autres militants islamistes (y compris sunnites). Ses sources d’inspiration sont : 1) l’écrivain Jalal Al-e Ahmad (1923-1969) qui avait théorisé la notion de « pays infecté » (« Gharb-zadegi »), infecté par l’Occident s’entend. Via les cercles de Shariati, l’idée d’un « empoisonnement occidental » ou d’une « infection occidentale » se répand dans les esprits ; 2) Shariati s’inspire de Franz Fanon, poète du tiers-monde, très en vogue dans les milieux contestataires de la planète dans les années 60. Fanon déclare qu’il est licite de « tuer les vecteurs de l’infection ». De là, l’idée d’une « violence désinfectante ». Ali Shariati s’inscrit dans le cadre de la gauche planétaire de son époque, dans la mesure où il véhicule une anthropologie optimiste de type rousseauiste : l’ « infection » ne vient pas de l’homme lui-même, comme le diraient les tenants de l’anthropologie pessimiste (Joseph de Maistre, Donoso Cortès, Carl Schmitt), elle vient de l’extérieur. L’homme est donc bon ; par la grâce de cette bonté, il peut commettre toutes les « violences désinfectantes » imaginables, y compris celles qui pourraient être clairement interprétées comme des crimes purs et simples, et peut donc tuer les « vecteurs d’infection » qu’il juge tels, indépendamment du fait que la personne ainsi visée soit « infectante » ou non, soit un ennemi conscient ou un quidam sans intention de nuire. Toute anthropologie optimiste peut ainsi conduire au carnage universel. Archives de SYNERGIES EUROPENNES - 1987

Archives de SYNERGIES EUROPENNES - 1987 A contrario

A contrario Chef du gouvernement de Madrid, M. José-Luis Zapatero se croit autorisé à parler au nom de l'Espagne, et même de l'Europe. Les naïfs croyaient la présidence tournante de l'Union abolie par le traité de Lisbonne. Pour lui être agréable, on a accepté de maintenir cette fiction en sa faveur. De la sorte, il a proclamé, recevant son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan le 22 février (1), une nouvelle avancée des négociations d'adhésion de la Turquie, ouvrant le "plus grand nombre de chapitres" thématiques de discussions en vue de son intégration.

Chef du gouvernement de Madrid, M. José-Luis Zapatero se croit autorisé à parler au nom de l'Espagne, et même de l'Europe. Les naïfs croyaient la présidence tournante de l'Union abolie par le traité de Lisbonne. Pour lui être agréable, on a accepté de maintenir cette fiction en sa faveur. De la sorte, il a proclamé, recevant son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan le 22 février (1), une nouvelle avancée des négociations d'adhésion de la Turquie, ouvrant le "plus grand nombre de chapitres" thématiques de discussions en vue de son intégration. Les résultats du second tour des présidentielles ukrainiennes ont sanctionné la victoire du candidat pro-russe Viktor Yanoukovitch, avec 48,95% des voix, contre Ioulia Timochenko, avec 45,47%. Environ 70% des citoyens inscrits ont exercé leur droit de vote lors de ces élections qui revêtaient une importance capitale dans la lutte stratégique qui oppose, en Ukraine, le camp occidental au « camp oriental ».

Les résultats du second tour des présidentielles ukrainiennes ont sanctionné la victoire du candidat pro-russe Viktor Yanoukovitch, avec 48,95% des voix, contre Ioulia Timochenko, avec 45,47%. Environ 70% des citoyens inscrits ont exercé leur droit de vote lors de ces élections qui revêtaient une importance capitale dans la lutte stratégique qui oppose, en Ukraine, le camp occidental au « camp oriental ».