Introduction à la présentation par Guillaume Faye du livre “La convergence des catastrophes”, signé Guillaume Corvus, Bruxelles, Ravensteinhof, 21 janvier 2006

Dans l’introduction à l’une des versions italiennes du premier livre de Guillaume Faye, “Le système à tuer les peuples”, j’avais tenté de brosser succinctement son itinéraire politique, depuis ses années d’étudiant à l’IEP et à la Sorbonne. J’avais rappelé l’influence d’un Julien Freund, des thèses de Pareto, de Bertrand de Jouvenel sur ce jeune étudiant dont la vocation allait être de mener un combat métapolitique, via le “Cercle Spengler” d’abord, via le GRECE (Groupe de Recherche et d’Etudes sur la Civilisation Européenne) ensuite. J’avais insisté aussi sur son interprétation de Nietzsche, où, comme Alexis Philonenko, il pariait sur un rire sonore et somme toute rabelaisien, un rire déconstructeur et reconstructeur tout à la fois, sur la moquerie qui dissout les certitudes des médiocres et des conformistes. Je ne vais pas répéter aujourd’hui tout cet exposé, qu’on peut lire sur internet, mais je me concentrerai surtout sur une notion omniprésente dans les travaux de Faye, la notion cardinale de “politique”, oui, sur cette “notion du politique”, si chère au Professeur Julien Freund. L’espace du politique, et non pas de la politique (politicienne), est l’espace des enjeux réels, ceux qui décident de la vie ou de la survie d’une entité politique. Cette vie et cette survie postulent en permanence une bonne gestion, un bon “nomos de l’oikos” —pour reprendre la terminologie grecque de Carl Schmitt— une pensée permanente du long terme et non pas une focalisation sur le seul court terme, l’immédiat sans profondeur temporelle et le présentisme répétitif dépourvu de toute prospective.

Dans l’introduction à l’une des versions italiennes du premier livre de Guillaume Faye, “Le système à tuer les peuples”, j’avais tenté de brosser succinctement son itinéraire politique, depuis ses années d’étudiant à l’IEP et à la Sorbonne. J’avais rappelé l’influence d’un Julien Freund, des thèses de Pareto, de Bertrand de Jouvenel sur ce jeune étudiant dont la vocation allait être de mener un combat métapolitique, via le “Cercle Spengler” d’abord, via le GRECE (Groupe de Recherche et d’Etudes sur la Civilisation Européenne) ensuite. J’avais insisté aussi sur son interprétation de Nietzsche, où, comme Alexis Philonenko, il pariait sur un rire sonore et somme toute rabelaisien, un rire déconstructeur et reconstructeur tout à la fois, sur la moquerie qui dissout les certitudes des médiocres et des conformistes. Je ne vais pas répéter aujourd’hui tout cet exposé, qu’on peut lire sur internet, mais je me concentrerai surtout sur une notion omniprésente dans les travaux de Faye, la notion cardinale de “politique”, oui, sur cette “notion du politique”, si chère au Professeur Julien Freund. L’espace du politique, et non pas de la politique (politicienne), est l’espace des enjeux réels, ceux qui décident de la vie ou de la survie d’une entité politique. Cette vie et cette survie postulent en permanence une bonne gestion, un bon “nomos de l’oikos” —pour reprendre la terminologie grecque de Carl Schmitt— une pensée permanente du long terme et non pas une focalisation sur le seul court terme, l’immédiat sans profondeur temporelle et le présentisme répétitif dépourvu de toute prospective.

Le bon “nomos” est celui qui assure donc la survie d’une communauté politique, d’un Etat ou d’un empire, qui, par la clairvoyance et la prévoyance quotidiennes qu’il implique, génère une large plus-value, en tous domaines, qui conduit à la puissance, au bon sens du terme. La puissance n’est rien d’autre qu’un solide capital de ressources matérielles et immatérielles, accumulées en prévision de coups durs, de ressacs ou de catastrophes. C’est le projet essentiel de Clausewitz, dont on fait un peu trop rapidement un belliciste à tous crins. Clausewitz insiste surtout sur l’accumulation de ressources qui rendront la guerre inutile, parce que l’ennemi n’osera pas affronter une politie bien charpentée, ou qui, si elle se déclenche quand même, fera de mon entité politique un morceau dur ou impossible à avaler, à mettre hors jeu. Ce n’est rien d’autre qu’une application du vieil adage romain: “Si vis pacem, para bellum”.

L’oeuvre immortelle de Carl Schmitt et de Julien Freund

D’où nous vient cette notion du “politique”?

Elle nous vient d’abord de Carl Schmitt. Pour qui elle s’articule autour de deux vérités observés au fil de l’histoire :

1) Le politique est porté par une personne de chair et de sang, qui décide en toute responsabilité (Weber). Le modèle de Schmitt, catholique rhénan, est l’institution papale, qui décide souverainement et en ultime instance, sans avoir de comptes à rendre à des organismes partiels et partisans, séditieux et centrifuges, mus par des affects et des intérêts particuliers et non généraux.

2) La sphère du politique est solide si le principe énoncé au 17ième siècle par Thomas Hobbes est honoré : “Auctoritas non veritas facit legem” (C’est l’autorité et non la vérité qui fait la loi/la norme). Nous pourrions, au seuil de ce 21ième siècle, qui s’annonce comme un siècle de catastrophes, tout comme le 20ième, étendre cette réflexion de Hobbes et dire : “Auctoritas non lex facit imperium”, soit “C’est l’autorité et non la loi/la norme qui fait l’empire”. Schmitt voulait dénoncer, en rappelant la science politique de Hobbes, le danger qu’il y a à gouverner les états selon des normes abstraites, des principes irréels et paralysants, parfois vecteurs de dissensions calamiteuses pouvant conduire à la guerre civile. Quelques décennies d’une telle gouvernance et les “noeuds gordiens” s’accumulent et figent dangereusement les polities qui s’en sont délectée. Il faut donc des autorités (personnelles ou collégiales) qui parviennent à dénouer ou à trancher ces “noeuds gordiens”.

Cette notion du politique nous vient ensuite du professeur strasbourgeois Julien Freund, qui était, il est vrai, l’un des meilleurs disciples de Carl Schmitt. Il a repris à son compte cette notion, l’a appliquée dans un contexte fort différent de celui de l’Allemagne de Weimar ou du nazisme, soit celui de la France gaullienne et post-gaullienne, également produit de la pensée de Carl Schmitt. En effet, il convient de rappeler ici que René Capitant, auteur de la constitution présidentialiste de la 5ième République, est le premier et fidèle disciple français de Schmitt. Le Président de la 5ième République est effectivement une “auctoritas”, au sens de Hobbes et de Schmitt, qui tire sa légitimité du suffrage direct de l’ensemble de la population. Il doit être un homme charismatique de chair et de sang, que tous estiment apte à prendre les bonnes décisions au bon moment. Julien Freund, disciple de Schmitt et de Capitant, a coulé ses réflexions sur cette notion cardinale du politique dans un petit ouvrage qu’on nous faisait encore lire aux Facultés Universitaires Saint-Louis à Bruxelles il y a une trentaine d’années: “Qu’est-ce que le politique?” (Ed. du Seuil). Cet ouvrage n’a pas pris une ride. Il reste une lecture obligatoire pour qui veut encore, dans l’espace politique, penser clair et droit en notre période de turbulences, de déliquescences et de déclin.

René Thom et la théorie des catastrophes

Comment cette notion du politique s’articule-t-elle autour de la thématique qui nous préoccupe aujourd’hui, soit la “convergences des catstrophes”? Faye est le benjamin d’une chaine qui relie Clausewitz à Schmitt, Schmitt à Capitant, Capitant à Freund et Freund à lui-même et ses amis. Ses aînés nous ont quittés : ils ne vivent donc pas l’ère que nous vivons aujourd’hui. D’autres questions cruciales se posent, notamment celle-ci, à laquelle répond l’ouvrage de Guillaume Corvus: “Le système (à tuer les peuples) est-il capable de faire face à une catastrophe de grande ampleur, à plusieurs catastrophes simultanées ou consécutives dans un laps de temps bref, ou, pire à une convergences de plusieurs catastrophes simultanées?”. Au corpus doctrinal de Schmitt et Freund, Corvus ajoute celui du mathématicien et philosophe français René Thom, qui constate que tout système complexe est par essence fragile et même d’autant plus fragile que sa complexité est grande. Corvus exploite l’oeuvre de Thom, dans la mesure où il rappelle qu’un événement anodin peut créer, le cas échéant, des réactions en chaîne qui conduisent à la catastrophe par implosion ou par explosion. On connait ce modèle posé maintes fois par certains climatologues, observateurs de catastrophes naturelles: le battement d’aile d’un papillon à Hawai peut provoquer un tsunami au Japon ou aux Philippines. Les théories de Thom trouvent surtout une application pratique pour observer et prévenir les effondrements boursiers : en effet, de petites variations peuvent déboucher sur une crise ou un krach de grande ampleur.

Corvus soulève donc la question sur le plan de la gestion des Etats voire du village-monde à l’heure de la globalisation: l’exemple de l’ouragan qui a provoqué fin août les inondations de la Nouvelle-Orléans prouve d’ores et déjà que le système américain ne peut gérer, de manière optimale, deux situations d’urgence à la fois : la guerre en Irak, qui mobilise fonds et énergies, et les inondations à l’embouchure du Mississippi (dont la domestication du bassin a été le projet premier de Franklin Delano Roosevelt, pour lequel il a mobilisé toutes les énergies de l’Amérique à l’ “ère des directeurs” —ces termes sont de James Burnham— et pour lequel il a déclenché les deux guerres mondiales afin de glaner les fonds suffisants, après élimination de ses concurrents commerciaux allemands et japonais, et de réaliser son objectif: celui d’organiser d’Est en Ouest le territoire encore hétéroclite des Etats-Unis). La catastrophe naturelle qui a frappé la Nouvelle-Orléans est, en ce sens, l’indice d’un ressac américain en Amérique du Nord même et, plus encore, la preuve d’une fragilité extrême des systèmes hyper-complexes quand ils sont soumis à des sollicitations multiples et simultanées. Nous allons voir que ce débat est bien présent aujourd’hui aux Etats-Unis.

Qu’adviendrait-il d’une France frappée au même moment par quatre ou cinq catastrophes ?

En France, en novembre 2005, les émeutes des banlieues ont démontré que le système-France pouvait gérer dans des délais convenables des émeutes dans une seule ville, mais non dans plusieurs villes à la fois. La France est donc fragile sur ce plan. Il suffit, pour lui faire une guerre indirecte, selon les nouvelles stratégies élaborées dans les états-majors américains, de provoquer des troubles dans quelques villes simultanément. L’objectif d’une telle opération pourrait être de paralyser le pays pendant un certain temps, de lui faire perdre quelques milliards d’euros dans la gestion de ces émeutes, milliards qui ne pourront plus être utilisés pour les projets spatiaux concurrents et européens, pour la modernisation de son armée et de son industrie militaire (la construction d’un porte-avions par exemple). Imaginons alors une France frappée simultanément par une épidémie de grippe (aviaire ou non) qui mobiliserait outrancièrement ses infrastructures hospitalières, par quelques explosions de banlieues comme en novembre 2005 qui mobiliserait toutes ses forces de police, par des tornades sur sa côte atlantique comme il y a quelques années et par une crise politique soudaine due au décès inopiné d’un grand personnage politique. Inutile d’épiloguer davantage : la France, dans sa configuration actuelle, est incapable de faire face, de manière cohérente et efficace, à une telle convergence de catastrophes.

L’histoire prouve également que l’Europe du 14ième siècle a subi justement une convergence de catastrophes semblable. La peste l’a ravagée et fait perdre un tiers de ses habitants de l’époque. Cette épidémie a été suivie d’une crise socio-religieuse endémique, avec révoltes et jacqueries successives en plusieurs points du continent. A cet effondrement démographique et social, s’est ajoutée l’invasion ottomane, partie du petit territoire contrôlé par le chef turc Othman, en face de Byzance, sur la rive orientale de la Mer de Marmara. Il a fallu un siècle —et peut-être davantage— pour que l’Europe s’en remette (et mal). Plus d’un siècle après la grande peste de 1348, l’Europe perd encore Constantinople en 1453, après avoir perdu la bataille de Varna en 1444. En 1477, les hordes ottomanes ravagent l’arrière-pays de Venise. Il faudra encore deux siècles pour arrêter la progression ottomane, après le siège raté de Vienne en 1683, et presque deux siècles supplémentaires pour voir le dernier soldat turc quitter l’Europe. L’Europe risque bel et bien de connaître une “période de troubles”, comme la Russie après Ivan le Terrible, de longueur imprévisible, aux effets dévastateurs tout aussi imprévisibles, avant l’arrivée d’un nouvel “empereur”, avant le retour du politique.

“Guerre longue” et “longue catastrophe”: le débat anglo-saxon

Replaçons maintenant la parution de “La convergence des catastrophes” de Guillaume Corvus dans le contexte général de la pensée stratégique actuelle, surtout celle qui anime les débats dans le monde anglo-saxon. Premier ouvrage intéressant à mentionner dans cette introduction est celui de Philip Bobbitt, “The Shield of Achilles. War, Peace and the Course of History” (Penguin, Harmondsworth, 2002-2003) où l’auteur explicite surtout la notion de “guerre longue”. Pour lui, elle s’étend de 1914 à la première offensive américaine contre l’Irak en 1990-91. L’actualité nous montre qu’il a trop limité son champ d’observation et d’investigation : la seconde attaque américaine contre l’Irak en 2003 montre que la première offensive n’était qu’une étape; ensuite, l’invasion de l’Afghanistan avait démontré, deux ans auparavant, que la “guerre longue” n’était pas limitée aux deux guerres mondiales et à la guerre froide, mais englobait aussi des conflits antérieurs comme les guerres anglo-russes par tribus afghanes interposées de 1839-1842, la guerre de Crimée, etc. Finalement, la notion de “guerre longue” finit par nous faire découvrir qu’aucune guerre ne se termine définitivement et que tous les conflits actuels sont in fine tributaires de guerres anciennes, remontant même à la protohistoire (Jared Diamonds, aux Etats-Unis, l’évoque dans ses travaux, citant notamment que la colonisation indonésienne des la Papouasie occidentale et la continuation d’une invasion austronésienne proto-historique; ce type de continuité ne s’observa pas seulement dans l’espace austral-asiatique).

Si l’on limite le champ d’observation aux guerres pour le pétrole, qui font rage plus que jamais aujourd’hui, la période étudiée par Bobbitt ne l’englobe pas tout à fait: en effet, les premières troupes britanniques débarquent à Koweit dès 1910; il conviendrait donc d’explorer plus attentivement le contexte international, immédiatement avant la première guerre mondiale. Comme l’actualité de ce mois de janvier 2006 le prouve : ce conflit pour le pétrole du Croissant Fertile n’est pas terminé. Anton Zischka, qui vivra centenaire, sera actif jusqu’au bout et fut l’une des sources d’inspiration majeures de Jean Thiriart, avait commencé sa très longue carrière d’écrivain journaliste en 1925, quand il avait 25 ans, en publiant un ouvrage, traduit en français chez Payot, sur “La guerre du pétrole”, une guerre qui se déroule sur plusieurs continents, car Zischka n’oubliait pas la Guerre du Chaco en Amérique du Sud (les tintinophiles se rappelleront de “L’oreille cassée”, où la guerre entre le San Theodoros fictif et son voisin, tout aussi fictif, est provoquée par le désir de pétroliers américains de s’emparer des nappes pétrolifières).

Aujourd’hui, à la suite du constat d’une “longue guerre”, posé par Bobbitt et, avant lui, par Zischka, l’auteur américain James Howard Kunstler, dans “La fin du pétrole. Le vrai défi du XXI° siècle” (Plon, 2005) reprend et réactualise une autre thématique, qui avait été chère à Zischka, celle du défi scientifique et énergétique que lancera immanquablement la raréfaction du pétrole dans les toutes prochaines décennies. Pour Zischka, les appareils scientifiques privés et étatiques auraient dû depuis longtemps se mobiliser pour répondre aux monopoles de tous ordres. Les savants, pour Zischka, devaient se mobiliser pour donner à leurs patries, à leurs aires civilisationnelles (Zischka est un européiste et non un nationaliste étroit), les outils nécessaires à assurer leurs autonomies technologique, alimentaire, énergétique, etc. C’est là une autre réponse à la question de Clausewitz et à la nécessité d’une bonne gestion du patrimoine naturel et culturel des peuples. Faye n’a jamais hésité à plaider pour la diversification énergétique ou pour une réhabilitation du nucléaire. Pour lui comme pour d’autres, bon nombre d’écologistes sont des agents des pétroliers US, qui entendent garder les états inclus dans l’américanosphère sous leur coupe exclusive. L’argument ne manque nullement de pertinence, d’autant plus que le pétrole est souvent plus polluant que le nucléaire. Pour Corvus, l’une des catastrophes majeures qui risque bel et bien de nous frapper bientôt, est une crise pétrolière d’une envergure inédite.

La fin du modèle urbanistique américain

Les arguments de Corvus, nous les retrouvons chez Kunstler, preuve une nouvelle fois que ce livre sur la convergence des catstrophes n’a rien de marginal comme tentent de le faire accroire certains “aggiornamentés” du canal historique de la vieille “nouvelle droite” (un petit coup de patte en passant, pour tenter de remettre les pendules à l’heure, même chez certains cas désespérés… ou pour réveiller les naïfs qui croient encore —ou seraient tentés de croire— à ces stratégies louvoyantes et infructueuses…). Kunstler prévoit après la “longue guerre”, théorisée par Bobbitt, ou après la longue guerre du pétrole, décrite dans ses premiers balbutiements par Zischka, une “longue catastrophe”. Notamment, il décrit, de manière fort imagée, en prévoyant des situations concrètes possibles, l’effondrement de l’urbanisme à l’américaine. Ces villes trop étendues ne survivraient pas en cas de disparition des approvisionnements de pétrole et, partant, de l’automobile individuelle. 80% des bâtiments modernes, explique Kunstler, ne peuvent survivre plus de vingt ans en bon état de fonctionnement. Les toitures planes sont recouvertes de revêtements éphémères à base de pétrole, qu’il faut sans cesse renouveler. Il est en outre impossible de chauffer et d’entretenir des super-marchés sans une abondance de pétrole. La disparition rapide ou graduelle du pétrole postule un réaménagement complet des villes, pour lequel rien n’a jamais été prévu, vu le mythe dominant du progrès éternel qui interdit de penser un ressac, un recul ou un effondrement. Les villes ne pourront plus être horizontales comme le veut l’urbanisme américain actuel. Elle devront à nouveau se verticaliser, mais avec des immeubles qui ne dépasseront jamais sept étages. Il faudra revenir à la maçonnerie traditionnelle et au bois de charpente. On imagine quels bouleversements cruels ce réaménagement apportera à des millions d’individus, qui risquent même de ne pas survivre à cette rude épreuve, comme le craint Corvus. Kunstler, comme Corvus, prévoit également l’effondrement de l’école obligatoire pour tous : l’école ne sera plus “pléthorique” comme elle l’est aujourd’hui, mais s’adressera à un nombre limité de jeunes, ce qui conduira à une amélioration de sa qualité, seul point positif dans la catastrophe imminente qui va nous frapper.

La “quatrième guerre mondiale” de Thierry Wolton

Pour ce qui concerne le défi islamique, que Faye a commenté dans le sens que vous savez, ce qui lui a valu quelques ennuis, un autre auteur, Thierry Wolton, bcbg, considéré comme “politiquement correct”, tire à son tour la sonnette d’alarme, mais en prenant des options pro-américaines à nos yeux inutiles et, pire, dépourvues de pertinence. Dans l’ouvrage de Wolton, intitulé “La quatrième guerre mondiale” (Grasset, 2005), l’auteur évoque l’atout premier du monde islamique, son “youth bulge”, sa “réserve démographique”. Ce trop-plein d’hommes jeunes et désoeuvrés, mal formés, prompts à adopter les pires poncifs religieux, est une réserve de soldats ou de kamikazes. Mais qui profiteront à qui? Aucune puissance islamique autonome n’existe vraiment. Les inimitiés traversent le monde musulman. Aucun Etat musulman ne peut à terme servir de fédérateur à une umma offensive, malgré les rodomontades et les vociférations. Seuls les Etats-Unis sont en mesure de se servir de cette masse démographique disponible pour avancer leurs pions dans cet espace qui va de l’Egypte à l’Inde et de l’Océan Indien à la limite de la taïga sibérienne. Certes, l’opération de fédérer cette masse territoriale et démographique sera ardue, connaîtra des ressacs, mais les Etats-Unis auront toujours, quelque part, dans ce vaste “Grand Moyen Orient”, les dizaines de milliers de soldats disponibles à armer pour des opérations dans le sens de leurs intérêts, au détriment de la Russie, de l’Europe, de la Chine ou de l’Inde. Avec la Turquie, jadis fournisseur principal de piétaille potentielle pour l’OTAN ou l’éphémère Pacte de Bagdad du temps de la Guerre froide dans les années 50, branle dans le manche actuellement. Les romans d’un jeune écrivain, Burak Turna, fascinent le public turc. Ils évoquent une guerre turque contre les Etats-Unis et contre l’UE (la pauvre….), suivie d’une alliance russo-turque qui écrasera les armées de l’UE et plantera le drapeau de cette alliance sur les grands édifices de Vienne, Berlin et Bruxelles. Ce remaniement est intéressant à observer : le puissant mouvement des loups gris, hostiles à l’adhésion turque à l’UE et en ce sens intéressant à suivre, semble opter pour les visions de Turna.

Dans ce contexte, mais sans mentionner Turna, Wolton montre que la présence factuelle du “youth bulge” conduit à la possibilité d’une “guerre perpétuelle”, donc “longue”, conforme à la notion de “jihad”. Nouvelle indice, après Bobbitt et Kunstler, que le pessimisme est tendance aujourd’hui, chez qui veut encore penser. La “guerre perpétuelle” n’est pas un problème en soi, nous l’affrontons depuis que les successeurs du Prophète Mohamet sont sortis de la péninsule arabique pour affronter les armées moribondes des empires byzantins et perses. Mais pour y faire face, il faut une autre idéologie, un autre mode de pensée, celui que l’essayiste et historien américain Robert Kaplan suggère à Washington de nos jours : une éthique païenne de la guerre, qu’il ne tire pas d’une sorte de new age à la sauce Tolkien, mais notamment d’une lecture attentive de l’historien grec antique Thucydide, premier observateur d’une “guerre longue” dans l’archipel hellénique et ses alentours. Kaplan nous exhorte également à relire Machiavel et Churchill. Pour Schmitt hier, comme pour Kaplan aujourd’hui, les discours normatifs et moralisants, figés et soustraits aux effervescences du réel, camouflent des intérêts bornés ou des affaiblissements qu’il faut soigner, guérir, de toute urgence.

L’infanticide différé

Revenons à la notion de “youth bulge”, condition démographique pour mener des guerres longues. Utiliser le sang des jeunes hommes apparait abominable, les sacrifier sur l’autel du dieu Mars semble une horreur sans nom à nos contemporains bercés par les illusions irénistes qu’on leur a serinées depuis deux ou trois décennies. En Europe, le sacrifice des jeunes générations masculines a été une pratique courante jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale. Ne nous voilons pas la face. Nous n’avons pas été plus “moraux” que les excités islamiques d’aujourd’hui et que ceux qui veulent profiter de leur fougue. La bataille de Waterloo, à quinze kilomètres d’ici, est une bataille d’adolescents fort jeunes, où l’on avait notamment fourré dans les uniformes d’une “Landwehr du Lünebourg” tous les pensionnaires des orphelinats du Hanovre, à partir de douze ans. La lecture des ouvrages remarquables du démographe français Gaston Bouthoul, autre maître à penser de Faye, nous renseigne sur la pratique romaine de l’”infanticide différé”. Rome, en armant ces légions, supprimait son excédent de garçons, non pas en les exposant sur les marges d’un temple ou en les abandonnant sur une colline, mais en différant dans le temps cette pratique courante dans les sociétés proto-historiques et antiques. Le jeune homme avait le droit à une enfance, à être nourri avant l’âge adulte, à condition de devenir plus tard soldat de dix-sept à trente-sept ans. Les survivants se mariaient et s’installaient sur les terres conquises par leurs camarades morts. L’empire ottoman reprendra cette pratique en armant le trop-plein démographique des peuples turcs d’Asie centrale et les garçons des territoires conquis dans les Balkans (les janissaires). La raison économique de cette pratique est la conquête de terres, l’élargissement de l’ager romanus et l’élimination des bouches inutiles. Le ressac démographique de l’Europe, où l’avortement remboursé a remplacé l’infanticide différé de Bouthoul, rend cette pratique impossible, mais au détriment de l’expansion territoriale. Le “youth bulge” islamique servira un nouveau janissariat turc, si les voeux de Turna s’exaucent, la jihad saoudienne ou un janissariat inversé au service de l’Amérique.

Que faire ?

L’énoncé de tous ces faits effrayants qui sont ante portas ne doit nullement conduire au pessimisme de l’action. Les réponses que peut encore apporter l’Europe dans un sursaut in extremis (dont elle a souvent été capable : les quelques escouades de paysans visigothiques des Cantabriques qui battent les Maures vainqueurs et arrêtent définitivement leur progression, amorçant par là la reconquista; les Spartiates des Thermopyles; les défenseurs de Vienne autour du Comte Starhemberg; les cent trente-cinq soldats anglais et gallois de Rorke’s Drift; etc.) sont les suivantes :

- Face au “youth bulge”, se doter une supériorité technologique comme aux temps de la proto-histoire avec la domestication du cheval et l’invention du char tracté; mais pour renouer avec cette tradition des “maîtres des chevaux”, il faut réhabiliter la discipline scolaire, surtout aux niveaux scientifiques et techniques.

- Se remémorer l’audace stratégique des Européens, mise en exergue par l’historien militaire américain Hanson dans “Why the West has always won”. Cela implique la connaissance des modèles anciens et modernes de cette audace impavide et la création d’une mythologie guerrière, “quiritaire”, basée sur des faits réels comme l’Illiade en était une.

- Rejeter l’idéologie dominante actuelle, créer un “soft power” européen voire euro-sibérien (Nye), brocarder l’ “émotionalisme” médiatique, combattre l’amnésie historique, mettre un terme à ce qu’a dénoncé Philippe Muray dans “Festivus festivus” (Fayard, 2005), et, antérieurement, dans “Désaccord parfait” (coll. “Tel”, Gallimard), soit l’idéologie festive, sous toutes ses formes, dans toute sa nocivité, cette idéologie festive qui domine nos médias, se campe comme l’idéal définitif de l’humanité, se crispe sur ses positions et déchaîne une nouvelle inquisition (dont Faye et Brigitte Bardot ont été les victimes).

C’est un travail énorme. C’est le travail métapolitique. C’est le travail que nous avons choisi de faire. C’est le travail pour lequel Guillaume Faye, qui va maintenant prendre la parole, a consacré toute sa vie. A vous de reprendre le flambeau. Nous ne serons écrasés par les catastrophes et par nos ennemis que si nous laissons tomber les bras, si nous laissons s’assoupir nos cerveaux.

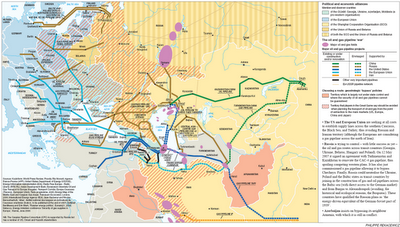

Dès le milieu du siècle, la seconde guerre mondiale offre une occasion inespérée pour l’Amérique, dans une Europe affaiblie et divisée, puisque des deux rivaux continentaux (Allemagne nazie et Russie soviétique), il n’en reste qu’un. Cette lutte contre l’URSS a en fait un autre objectif : la prise de pouvoir économique par l’accès aux matières premières et aux ressources naturelles, concentrées au cœur de l’Eurasie. Pour ce faire, l’Amérique propose à l’Europe dévastée le "plan marshall" (1947) destiné à sa reconstruction. 16 états Européens, et la Turquie se partageront les fonds en créant l’OECE dont le but public était "la coordination de l’effort de reconstruction et la libéralisation du commerce et des échanges monétaires". Ce plan Marshall nous le verrons était en fait un cheval de troie, pour "infiltrer" le continent et assouvir la domination Américaine en Europe de l’ouest dans un premier temps, puis vers l’est, au fur et à mesure de l’effondrement de l’URSS.

Dès le milieu du siècle, la seconde guerre mondiale offre une occasion inespérée pour l’Amérique, dans une Europe affaiblie et divisée, puisque des deux rivaux continentaux (Allemagne nazie et Russie soviétique), il n’en reste qu’un. Cette lutte contre l’URSS a en fait un autre objectif : la prise de pouvoir économique par l’accès aux matières premières et aux ressources naturelles, concentrées au cœur de l’Eurasie. Pour ce faire, l’Amérique propose à l’Europe dévastée le "plan marshall" (1947) destiné à sa reconstruction. 16 états Européens, et la Turquie se partageront les fonds en créant l’OECE dont le but public était "la coordination de l’effort de reconstruction et la libéralisation du commerce et des échanges monétaires". Ce plan Marshall nous le verrons était en fait un cheval de troie, pour "infiltrer" le continent et assouvir la domination Américaine en Europe de l’ouest dans un premier temps, puis vers l’est, au fur et à mesure de l’effondrement de l’URSS.  Jour après jour, il apparaît de plus en plus clair que des banques et des fonds spéculatifs américains jouent l’éclatement de la zone euro : d’abord la Grèce avant le Portugal, l’Espagne, etc.

Jour après jour, il apparaît de plus en plus clair que des banques et des fonds spéculatifs américains jouent l’éclatement de la zone euro : d’abord la Grèce avant le Portugal, l’Espagne, etc.

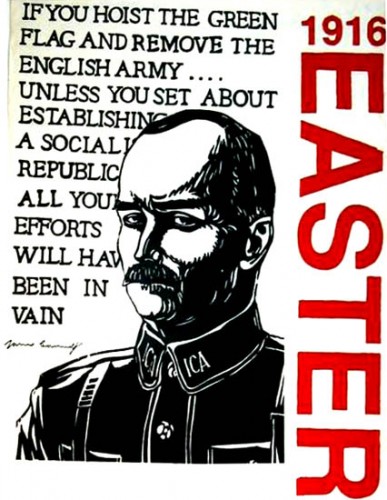

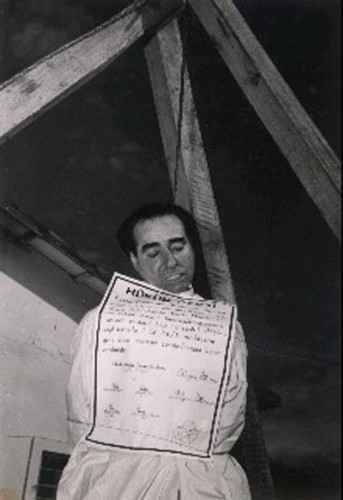

In Dublin's Kilmainham Jail on 12th May 1916, a working class man born in Scotland was executed for his part in the Easter Rising, an attempt to liberate Ireland from 800 years of foreign occupation. Because his injuries aquired in the defeated insurrection were so severe that he was unable to stand, the British soldiers tied James Connolly to a chair in order that he could face the firing squad.

In Dublin's Kilmainham Jail on 12th May 1916, a working class man born in Scotland was executed for his part in the Easter Rising, an attempt to liberate Ireland from 800 years of foreign occupation. Because his injuries aquired in the defeated insurrection were so severe that he was unable to stand, the British soldiers tied James Connolly to a chair in order that he could face the firing squad.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg 1.

1. L’histoire du mouvement prométhéen remonte au début du siècle, lorsque des responsables de « républiques Russes », notamment musulmanes se concertent afin de discuter leur "indépendance". Au début du siècle, lors de ces premiers congrès, deux lignes s’opposent, les partisans d’un nationalisme territorial et les partisans d’une union panturque (le rôle d’intellectuel Turc appelant à la réunification panturque étant relativement importante au sein de ce mouvement). Rapidement, ces questions d’indépendance gagneront les républiques non musulmanes de Russie, notamment dans le Caucase.

L’histoire du mouvement prométhéen remonte au début du siècle, lorsque des responsables de « républiques Russes », notamment musulmanes se concertent afin de discuter leur "indépendance". Au début du siècle, lors de ces premiers congrès, deux lignes s’opposent, les partisans d’un nationalisme territorial et les partisans d’une union panturque (le rôle d’intellectuel Turc appelant à la réunification panturque étant relativement importante au sein de ce mouvement). Rapidement, ces questions d’indépendance gagneront les républiques non musulmanes de Russie, notamment dans le Caucase.  La neve sulla tosta, ma il fuoco nella bocca!", rief ein begeisterter Italiener aus, der das einzige überlieferte Portrait Joseph de Maistres betrachtete, das kurz vor dessen Tode entstand. Das Haupt weiß, wie von Schnee bedeckt und aus dem Munde strömt Feuer: De Maistre gehört zu den wenigen Autoren, die mit zunehmenden Jahren stets nur radikaler und schroffer wurden und sich der sanft korrumpierenden Weisheit des Alters entschlungen, gemäß der man versöhnlicher zu werden habe und endlich um die Reputation bemüht sein müsse. Fors do l'honneur nul souci, außer der Ehre keine Sorge, war der Wahlspruch des Savoyarden, und zu seiner Ehre gehörte es, immer unvermittelter, schonungsloser und verblüffender das Seine zu sagen.

La neve sulla tosta, ma il fuoco nella bocca!", rief ein begeisterter Italiener aus, der das einzige überlieferte Portrait Joseph de Maistres betrachtete, das kurz vor dessen Tode entstand. Das Haupt weiß, wie von Schnee bedeckt und aus dem Munde strömt Feuer: De Maistre gehört zu den wenigen Autoren, die mit zunehmenden Jahren stets nur radikaler und schroffer wurden und sich der sanft korrumpierenden Weisheit des Alters entschlungen, gemäß der man versöhnlicher zu werden habe und endlich um die Reputation bemüht sein müsse. Fors do l'honneur nul souci, außer der Ehre keine Sorge, war der Wahlspruch des Savoyarden, und zu seiner Ehre gehörte es, immer unvermittelter, schonungsloser und verblüffender das Seine zu sagen. Louis Farrakhan n'est pas le seul Américain qui exprime aujourd'hui du scepticisme à l'égard de l'idéal d'intégration raciale. Tony Brown, Républicain noir et hôte de la chaîne de télévision PBS, condamne, lui aussi, cette tendance contemporaine à l'“assimilation raciale”. Voici son argument majeur: «Nous pouvons rester séparés racialement tout en maintenant une nation saine et productive». Clarence Thomas, de la Cour Suprême de Justice, a condamné les projets d'intégration scolaire fondés sur le principe que les non-Blancs doivent s'asseoir à côté des Blancs dans les école pour acquérir de l'éducation (!). Tant parmi les Noirs que parmi les Blancs, le projet d'intégration est respecté par conformisme et non plus par conviction réelle, comme l'indique du reste le fait patent que dans tous les domaines sociaux où l'intégration n'est pas imposée par coercition, les races choisissent toutes de vivre séparément. Dans les églises, les prisons, à l'armée, dans les équipes professionnelles d'athlétisme, sur les campus universitaires, les races suivent toutes leur propre voie. Nous avons donc affaire à une ségrégation que les gens, toutes races confondues, s'imposent spontanément à eux-mêmes: reste à savoir si cet état de choses est aussi choquant et aussi indésirable que les commentateurs médiatiques veulent nous le faire croire...

Louis Farrakhan n'est pas le seul Américain qui exprime aujourd'hui du scepticisme à l'égard de l'idéal d'intégration raciale. Tony Brown, Républicain noir et hôte de la chaîne de télévision PBS, condamne, lui aussi, cette tendance contemporaine à l'“assimilation raciale”. Voici son argument majeur: «Nous pouvons rester séparés racialement tout en maintenant une nation saine et productive». Clarence Thomas, de la Cour Suprême de Justice, a condamné les projets d'intégration scolaire fondés sur le principe que les non-Blancs doivent s'asseoir à côté des Blancs dans les école pour acquérir de l'éducation (!). Tant parmi les Noirs que parmi les Blancs, le projet d'intégration est respecté par conformisme et non plus par conviction réelle, comme l'indique du reste le fait patent que dans tous les domaines sociaux où l'intégration n'est pas imposée par coercition, les races choisissent toutes de vivre séparément. Dans les églises, les prisons, à l'armée, dans les équipes professionnelles d'athlétisme, sur les campus universitaires, les races suivent toutes leur propre voie. Nous avons donc affaire à une ségrégation que les gens, toutes races confondues, s'imposent spontanément à eux-mêmes: reste à savoir si cet état de choses est aussi choquant et aussi indésirable que les commentateurs médiatiques veulent nous le faire croire... Le concept à été popularisé dans les années 2000, pour définir les " transformations politiques dans l’espace post soviétique". C’est du moins la façon dont cela nous a été présenté. En fait, le concept est bien plus ancien, puisqu’il date des années 80, en pleine guerre froide. A l’époque le gouvernement Reagan nous l’avons vu a financé et développé une kyrielle d’institutions, d’organisations destinées à "contrer" par tous les moyens non violents l’influence Soviétique. La plupart étant nous l’avons démontré liées structurellement et bénéficiant de financement indirect du gouvernement Américain via l’USAID. En plus de la NED et de son réseau tentaculaire, en 1983 sera créé l’

Le concept à été popularisé dans les années 2000, pour définir les " transformations politiques dans l’espace post soviétique". C’est du moins la façon dont cela nous a été présenté. En fait, le concept est bien plus ancien, puisqu’il date des années 80, en pleine guerre froide. A l’époque le gouvernement Reagan nous l’avons vu a financé et développé une kyrielle d’institutions, d’organisations destinées à "contrer" par tous les moyens non violents l’influence Soviétique. La plupart étant nous l’avons démontré liées structurellement et bénéficiant de financement indirect du gouvernement Américain via l’USAID. En plus de la NED et de son réseau tentaculaire, en 1983 sera créé l’

Interessant ist es, die Clintonsche Politik der Türkei gegenüber zu analysieren: der amerikanische Präsident versprach, unter anderem während eines offiziellen Besuchs in Istanbul und Ankara, die Türkei wieder eine Rolle im Balkan nach der Unabhängigkeit Bosniens spielen zu lassen, die EG-Kandidatur der Türkei zu unterstützen, eine Schlüsselrolle in der Ausschaltung des Iraks mitspielen zu lassen, und ihr eine getarnte und faktische Anwesenheit im ölreichen nordirakischen ethnisch-kurdischen Mossul-Gebiet zu garantieren.

Interessant ist es, die Clintonsche Politik der Türkei gegenüber zu analysieren: der amerikanische Präsident versprach, unter anderem während eines offiziellen Besuchs in Istanbul und Ankara, die Türkei wieder eine Rolle im Balkan nach der Unabhängigkeit Bosniens spielen zu lassen, die EG-Kandidatur der Türkei zu unterstützen, eine Schlüsselrolle in der Ausschaltung des Iraks mitspielen zu lassen, und ihr eine getarnte und faktische Anwesenheit im ölreichen nordirakischen ethnisch-kurdischen Mossul-Gebiet zu garantieren. La lecture d'Aristote nous enseigne que l'argent naquit pour faciliter le troc, et que dès lors il est une convention, un artifice, un signe. Ce signe alimenta l'imagination et développa l'illusion qui corrompit les âmes et les sociétés, car il magnifia la richesse créée par l'argent-papier en lieu et place de la richesse réelle issue de la production de biens et de services. L'éthique aristotélicienne se fondait sur le concept de la limitation des richesses; tant que l'économie de troc fonctionnait, il ne pouvait y avoir de richesse illimitée car, par exemple, la récolte de grains est limitée comme le sont les semailles. Mais l'argent introduisit le concept de richesse illimitée; et contrairement aux grains de céréales, les monnaies peuvent s'accumuler indéfiniment, et quand cela survient, la richesse se transforme en une fin en soi, et non plus en un moyen; l'homme ne vit plus de la richesse, il vit pour elle.

La lecture d'Aristote nous enseigne que l'argent naquit pour faciliter le troc, et que dès lors il est une convention, un artifice, un signe. Ce signe alimenta l'imagination et développa l'illusion qui corrompit les âmes et les sociétés, car il magnifia la richesse créée par l'argent-papier en lieu et place de la richesse réelle issue de la production de biens et de services. L'éthique aristotélicienne se fondait sur le concept de la limitation des richesses; tant que l'économie de troc fonctionnait, il ne pouvait y avoir de richesse illimitée car, par exemple, la récolte de grains est limitée comme le sont les semailles. Mais l'argent introduisit le concept de richesse illimitée; et contrairement aux grains de céréales, les monnaies peuvent s'accumuler indéfiniment, et quand cela survient, la richesse se transforme en une fin en soi, et non plus en un moyen; l'homme ne vit plus de la richesse, il vit pour elle. Au premier janvier 2010 :

Au premier janvier 2010 :

A en croire l'intuition du philosophe danois —sans doute le plus grand d'entre eux, Søren Kierkegaard (1813-1855), pasteur protestant contre sa religion, le protestantisme, père de la philosophie existentialiste—, la culture médiatique trouverait sa source en Luther: «Oh, Luther, combien énorme est ta responsabilité! Car plus j'y songe, plus j'entrevois que si tu as entrepris d'abattre le Pape... c'est pour introniser le Public. Tu as enseigné aux hommes à vaincre par la force du nombre» (Journal intime, 1854).

A en croire l'intuition du philosophe danois —sans doute le plus grand d'entre eux, Søren Kierkegaard (1813-1855), pasteur protestant contre sa religion, le protestantisme, père de la philosophie existentialiste—, la culture médiatique trouverait sa source en Luther: «Oh, Luther, combien énorme est ta responsabilité! Car plus j'y songe, plus j'entrevois que si tu as entrepris d'abattre le Pape... c'est pour introniser le Public. Tu as enseigné aux hommes à vaincre par la force du nombre» (Journal intime, 1854).

Première question: la révolution conservatrice allemande a-t-elle développé des visions d'Europe nouvelles et vraiment spécifiques? Réponse: pas vraiment. Des visions d'Europe très différentes se bousculent dans les corpus théoriques de ceux qu'Armin Mohler compte parmi les représentants de ce courant de pensée, né au cours d'une longue “période axiologique” de l'histoire, soit une période où de nouvelles valeurs se pensent, s'insinuent (lentement) dans les esprits et s'installent dans la société et dans le concert des nations. Les valeurs que représente la “révolution conservatrice” sont des valeurs qui entendent remplacer celles mises en avant pas les formes involuées de christianisme anorganique et par l'idéologie des Lumières, induite par la révolution française. L'idéologie de la révolution conservatrice ne date donc pas de ce siècle. Elle n'est pas tombée subitement du ciel après 1918.

Première question: la révolution conservatrice allemande a-t-elle développé des visions d'Europe nouvelles et vraiment spécifiques? Réponse: pas vraiment. Des visions d'Europe très différentes se bousculent dans les corpus théoriques de ceux qu'Armin Mohler compte parmi les représentants de ce courant de pensée, né au cours d'une longue “période axiologique” de l'histoire, soit une période où de nouvelles valeurs se pensent, s'insinuent (lentement) dans les esprits et s'installent dans la société et dans le concert des nations. Les valeurs que représente la “révolution conservatrice” sont des valeurs qui entendent remplacer celles mises en avant pas les formes involuées de christianisme anorganique et par l'idéologie des Lumières, induite par la révolution française. L'idéologie de la révolution conservatrice ne date donc pas de ce siècle. Elle n'est pas tombée subitement du ciel après 1918. Wie zuverlässige amerikanische Quellen berichten, ist beim Bureau of Intelligence and Research des US-Außenministeriums eine vertrauliche Anfrage des Büros von Erard Corbin de Mangoux, dem Chef des französischen Auslandsnachrichtendienstes DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure) eingegangen. Den Berichten zufolge bezieht sich die Anfrage auf die kürzlich veröffentlichte Darstellung über die Mitschuld der US-Regierung an dem mysteriösen Ausbruch von Massenwahnsinn in dem südfranzösischen Dorf Pont-Saint-Esprit im Jahr 1951.

Wie zuverlässige amerikanische Quellen berichten, ist beim Bureau of Intelligence and Research des US-Außenministeriums eine vertrauliche Anfrage des Büros von Erard Corbin de Mangoux, dem Chef des französischen Auslandsnachrichtendienstes DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure) eingegangen. Den Berichten zufolge bezieht sich die Anfrage auf die kürzlich veröffentlichte Darstellung über die Mitschuld der US-Regierung an dem mysteriösen Ausbruch von Massenwahnsinn in dem südfranzösischen Dorf Pont-Saint-Esprit im Jahr 1951.

Dans l’introduction à l’une des versions italiennes du premier livre de Guillaume Faye, “Le système à tuer les peuples”, j’avais tenté de brosser succinctement son itinéraire politique, depuis ses années d’étudiant à l’IEP et à la Sorbonne. J’avais rappelé l’influence d’un Julien Freund, des thèses de Pareto, de Bertrand de Jouvenel sur ce jeune étudiant dont la vocation allait être de mener un combat métapolitique, via le “Cercle Spengler” d’abord, via le GRECE (Groupe de Recherche et d’Etudes sur la Civilisation Européenne) ensuite. J’avais insisté aussi sur son interprétation de Nietzsche, où, comme Alexis Philonenko, il pariait sur un rire sonore et somme toute rabelaisien, un rire déconstructeur et reconstructeur tout à la fois, sur la moquerie qui dissout les certitudes des médiocres et des conformistes. Je ne vais pas répéter aujourd’hui tout cet exposé, qu’on peut lire sur internet, mais je me concentrerai surtout sur une notion omniprésente dans les travaux de Faye, la notion cardinale de “politique”, oui, sur cette “notion du politique”, si chère au Professeur Julien Freund. L’espace du politique, et non pas de la politique (politicienne), est l’espace des enjeux réels, ceux qui décident de la vie ou de la survie d’une entité politique. Cette vie et cette survie postulent en permanence une bonne gestion, un bon “nomos de l’oikos” —pour reprendre la terminologie grecque de Carl Schmitt— une pensée permanente du long terme et non pas une focalisation sur le seul court terme, l’immédiat sans profondeur temporelle et le présentisme répétitif dépourvu de toute prospective.

Dans l’introduction à l’une des versions italiennes du premier livre de Guillaume Faye, “Le système à tuer les peuples”, j’avais tenté de brosser succinctement son itinéraire politique, depuis ses années d’étudiant à l’IEP et à la Sorbonne. J’avais rappelé l’influence d’un Julien Freund, des thèses de Pareto, de Bertrand de Jouvenel sur ce jeune étudiant dont la vocation allait être de mener un combat métapolitique, via le “Cercle Spengler” d’abord, via le GRECE (Groupe de Recherche et d’Etudes sur la Civilisation Européenne) ensuite. J’avais insisté aussi sur son interprétation de Nietzsche, où, comme Alexis Philonenko, il pariait sur un rire sonore et somme toute rabelaisien, un rire déconstructeur et reconstructeur tout à la fois, sur la moquerie qui dissout les certitudes des médiocres et des conformistes. Je ne vais pas répéter aujourd’hui tout cet exposé, qu’on peut lire sur internet, mais je me concentrerai surtout sur une notion omniprésente dans les travaux de Faye, la notion cardinale de “politique”, oui, sur cette “notion du politique”, si chère au Professeur Julien Freund. L’espace du politique, et non pas de la politique (politicienne), est l’espace des enjeux réels, ceux qui décident de la vie ou de la survie d’une entité politique. Cette vie et cette survie postulent en permanence une bonne gestion, un bon “nomos de l’oikos” —pour reprendre la terminologie grecque de Carl Schmitt— une pensée permanente du long terme et non pas une focalisation sur le seul court terme, l’immédiat sans profondeur temporelle et le présentisme répétitif dépourvu de toute prospective. Obama-Berater will Verschwörungstheorien verbieten? Toll. Dann hat endlich die Geschichte von Obama bzw. Osama und den 19 Räubern ein Ende, die am 11. September 2001 auszogen, die Weltmacht USA zu attackieren. Oder die Verschwörungstheorien über Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen, die nie gefunden wurden. Oder die Theorien, dass der Iran demnächst eine Atombombe bauen kann. Doch man ahnt es schon: Diese Verschwörungstheorien sind natürlich nicht gemeint. Vielmehr sind jene Theorien im Visier von totalitären Politikern, die den obrigkeitlichen Blödsinn immer wieder als Verschwörungstheorie entlarven.

Obama-Berater will Verschwörungstheorien verbieten? Toll. Dann hat endlich die Geschichte von Obama bzw. Osama und den 19 Räubern ein Ende, die am 11. September 2001 auszogen, die Weltmacht USA zu attackieren. Oder die Verschwörungstheorien über Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen, die nie gefunden wurden. Oder die Theorien, dass der Iran demnächst eine Atombombe bauen kann. Doch man ahnt es schon: Diese Verschwörungstheorien sind natürlich nicht gemeint. Vielmehr sind jene Theorien im Visier von totalitären Politikern, die den obrigkeitlichen Blödsinn immer wieder als Verschwörungstheorie entlarven.

Ex: Nieuwsbrief Deltastichting - N°32 - Februari 2010

Ex: Nieuwsbrief Deltastichting - N°32 - Februari 2010 Archives de Synergies Européennes - 1995

Archives de Synergies Européennes - 1995 PP: C'est vrai. Très américain au sens le plus profond du terme. La démocratie américaine, en effet, a été fondée par des fanatiques religieux

PP: C'est vrai. Très américain au sens le plus profond du terme. La démocratie américaine, en effet, a été fondée par des fanatiques religieux

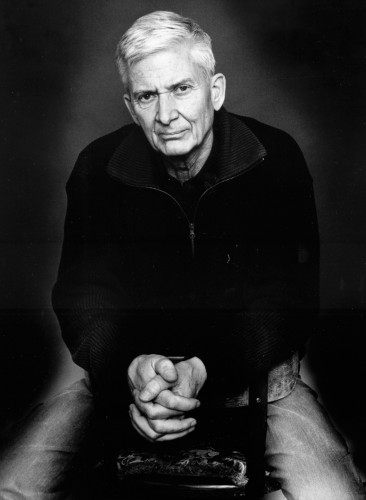

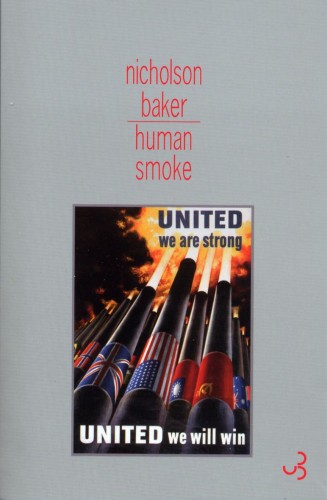

Nicholson Baker est un romancier américain bien connu: il a acquis une réputation (sulfureuse) en Allemagne, où son roman “Vox”, consacré à cette nouvelle forme de sexualité et d’érotisme qui se construit via le téléphone, a connu un succès retentissant. Mais Nicholson Baker a décidé, récemment, de ne plus se consacrer exclusivement aux romans ou à la sexualité par procuration technologique qui turlupine ses contemporains. Son nouvel ouvrage, “Menschenrauch” en allemand, “Fumée humaine”, est consacré à la seconde guerre mondiale. Quelle est la motivation qui a poussé notre auteur à changer de registre? La guerre en Irak! Elle a été vendue au public américain et britannique comme une “guerre juste”, menée par les “bons” contre un “méchant”, que l’on vouait à l’avance au gibet. Cette simplification propagandiste et belliciste, profondément cruelle parce qu’assénée avec bonne conscience, Nicholson Baker l’a tout de suite rejetée, instinctivement. Comme plus d’un pacifiste anglo-saxon, l’hypocrisie et l’hystérie des “guerres justes” menées tambour battant par Londres et Washington l’ont induit à se poser la question cruciale: existe-t-il vraiment une “guerre juste” en soi, et les guerres décrétées

Nicholson Baker est un romancier américain bien connu: il a acquis une réputation (sulfureuse) en Allemagne, où son roman “Vox”, consacré à cette nouvelle forme de sexualité et d’érotisme qui se construit via le téléphone, a connu un succès retentissant. Mais Nicholson Baker a décidé, récemment, de ne plus se consacrer exclusivement aux romans ou à la sexualité par procuration technologique qui turlupine ses contemporains. Son nouvel ouvrage, “Menschenrauch” en allemand, “Fumée humaine”, est consacré à la seconde guerre mondiale. Quelle est la motivation qui a poussé notre auteur à changer de registre? La guerre en Irak! Elle a été vendue au public américain et britannique comme une “guerre juste”, menée par les “bons” contre un “méchant”, que l’on vouait à l’avance au gibet. Cette simplification propagandiste et belliciste, profondément cruelle parce qu’assénée avec bonne conscience, Nicholson Baker l’a tout de suite rejetée, instinctivement. Comme plus d’un pacifiste anglo-saxon, l’hypocrisie et l’hystérie des “guerres justes” menées tambour battant par Londres et Washington l’ont induit à se poser la question cruciale: existe-t-il vraiment une “guerre juste” en soi, et les guerres décrétées Ce livre a provoqué un tollé aux Etats-Unis : on n’a pas manqué de reprocher à Nicholson Baker de professer un « pacifisme naïf et spécieux » ; on l’accuse d’avoir « trahi la mémoire des morts », et surtout de deux grands morts, Churchill et Roosevelt, rien que parce qu’il a cité quelques-uns de leurs textes, pour prouver qu’ils ont délibérément voulu la guerre. On reproche aussi à Nicholson Baker d’avoir voulu prouver l’antisémitisme des alliés et donc d’avoir dit, par ricochet, que l’antisémitisme n’était pas une caractéristique exclusive de l’Axe. En refusant ainsi de localiser l’antisémitisme dans le seul camp allemand, Nicholson Baker aurait dédouané le nazisme et la personne d’Hitler. Telle n’était pas son intention, bien sûr, mais les manichéisme qui président aux discours bellicistes et aux narrations véhiculées par les médias ne tolèrent aucune entorse à leurs schémas binaires : il faut les accepter benoîtement ou subir ostracisme et inquisition. Si Hitler a été indubitablement antisémite, ses adversaires n’étaient pas exempts du même mal, sauf que, chez eux, il était sans doute moins virulent, déclamé de manière moins spectaculaire. Il est vrai que l’historiographie israélienne actuelle, qui n’est pas tendre avec la « narration sioniste » dominante jusqu’ici au sein de l’Etat hébreu, n’omet pas de rappeler que les maximalistes sionistes de l’entre-deux-guerres avaient des sympathies pour l’Axe et pour l’IRA, considéraient que les Britanniques étaient tout à la fois les ennemis principaux de la cause sioniste et les alliés des Arabes en Palestine et en Transjordanie et que les membres du LHI et de l’Irgoun ont lutté contre la présence anglaise et, partant, contre l’Angleterre en guerre contre le Reich et l’Italie fasciste, jusqu’en 1942, année où leurs activistes principaux ont été éliminés par l’action conjuguée des services britanniques et de la Haganah sioniste mais pro-alliée. Pour reprendre le combat contre l’Angleterre dès 1944, bien avant l’effondrement définitif du IIIème Reich (!!), et le continuer jusqu’en 1948, notamment contre la Légion Arabe du général écossais Glubb Pacha. Là encore, dans l’histoire récente du Proche-Orient, les manichéismes ne sont plus de mise dans la communauté scientifique, que l’on appartienne ou soutienne l’un camp ou l’autre.

Ce livre a provoqué un tollé aux Etats-Unis : on n’a pas manqué de reprocher à Nicholson Baker de professer un « pacifisme naïf et spécieux » ; on l’accuse d’avoir « trahi la mémoire des morts », et surtout de deux grands morts, Churchill et Roosevelt, rien que parce qu’il a cité quelques-uns de leurs textes, pour prouver qu’ils ont délibérément voulu la guerre. On reproche aussi à Nicholson Baker d’avoir voulu prouver l’antisémitisme des alliés et donc d’avoir dit, par ricochet, que l’antisémitisme n’était pas une caractéristique exclusive de l’Axe. En refusant ainsi de localiser l’antisémitisme dans le seul camp allemand, Nicholson Baker aurait dédouané le nazisme et la personne d’Hitler. Telle n’était pas son intention, bien sûr, mais les manichéisme qui président aux discours bellicistes et aux narrations véhiculées par les médias ne tolèrent aucune entorse à leurs schémas binaires : il faut les accepter benoîtement ou subir ostracisme et inquisition. Si Hitler a été indubitablement antisémite, ses adversaires n’étaient pas exempts du même mal, sauf que, chez eux, il était sans doute moins virulent, déclamé de manière moins spectaculaire. Il est vrai que l’historiographie israélienne actuelle, qui n’est pas tendre avec la « narration sioniste » dominante jusqu’ici au sein de l’Etat hébreu, n’omet pas de rappeler que les maximalistes sionistes de l’entre-deux-guerres avaient des sympathies pour l’Axe et pour l’IRA, considéraient que les Britanniques étaient tout à la fois les ennemis principaux de la cause sioniste et les alliés des Arabes en Palestine et en Transjordanie et que les membres du LHI et de l’Irgoun ont lutté contre la présence anglaise et, partant, contre l’Angleterre en guerre contre le Reich et l’Italie fasciste, jusqu’en 1942, année où leurs activistes principaux ont été éliminés par l’action conjuguée des services britanniques et de la Haganah sioniste mais pro-alliée. Pour reprendre le combat contre l’Angleterre dès 1944, bien avant l’effondrement définitif du IIIème Reich (!!), et le continuer jusqu’en 1948, notamment contre la Légion Arabe du général écossais Glubb Pacha. Là encore, dans l’histoire récente du Proche-Orient, les manichéismes ne sont plus de mise dans la communauté scientifique, que l’on appartienne ou soutienne l’un camp ou l’autre.