Archives de" SYNERGIES EUROPEENNES - 1992

Perspectives géopolitiques eurasiennes

Table ronde tenue dans les locaux de la revue moscovite Dyenn, organe de l'opposition

Avec la participation de Sergeï Babourine, Alain de Benoist, Alexandre Douguine, Lieutenant-Général Nikolaï Klokotov, Chamil Soultanov, Robert Steuckers

Les participants:

Chamil SOULTANOV: journaliste musulman, observateur politique à la rédaction de la revue Dyenn, spécialiste des questions géo-économiques et géopolitiques.

Sergeï BABOURINE: leader de l'opposition au sein du Parlement de la république de Russie et chef du groupe des députés "Rossiia" (= Russie); député, juriste. Il a eu plus de voix lors de l'élection au poste de président du haut conseil de la Russie au printemps de 1991; il battait ainsi son rival Chazboulatov, numéro 1 dans l'équipe d'Eltsine. Mais vu la faible participation des électeurs à cette élection, elle a été annulée. Babourine a fondé le parti patriotique "Renaissance", qu'il dirige de main de maître.

Alexandre DOUGUINE, Président de l'Association historique-religieuse Arktogaïa, éditeur, écrivain.

Nikolaï KLOKOTOV, Lieutenant-Général de l'Armée Soviétique; Directeur de la chaire de stratégie à la haute école de l'état-major de l'Armée Soviétique.

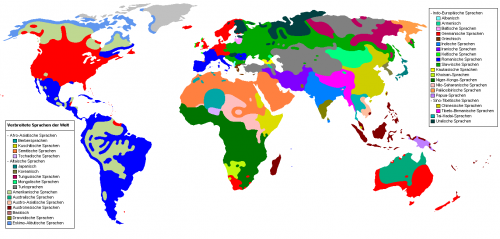

A. DOUGUINE: Commençons par prendre en considération la doctrine géopolitique eurasienne. Aujourd'hui, les facteurs géopolitiques reprennent toute leur importance, au moment, précisément, où s'effondrent, avec une rapidité déconcertante, les univers idéologiques qui avaient été conventionnels jusqu'ici. Nous ne pouvons plus envisager le monde dans l'optique dichotomique habituelle, opposant un camp socialiste à un camp capitaliste. Sommes-nous capable de donner une réponse satisfaisante quand on nous pose la question de savoir si la Russie d'aujourd'hui vit sous un régime capitaliste ou un régime socialiste? Devant l'impossibilité de répondre à cette question, parce qu'il n'y a pas encore de réponse, nous devons immanquablement nous référer à un système doctrinal stable, pour pouvoir nous orienter dans le monde politique, devenu très compliqué, parfois paradoxal. Je pense que l'approche géopolitique est pour l'instant la seule acceptable, parce qu'elle insiste sur les réalités politiques et historiques les plus durables et refuse d'accorder trop d'importance aux circonstances passagères et éphémères de la politique politicienne.

Je voudrais, ici, attirer votre attention sur un projet géopolitique défendu par plusieurs auteurs en Europe actuellement. Tous appartiennent à des milieux intellectuels non conformistes. Généralement, on les désigne sommairement par l'étiquette «Nouvelle Droite». Leur projet reprend des thèses énoncées dans les années 20 par des géopoliticiens allemands, souvent russophiles. Parmi eux, les nationaux-bolchéviques regroupés autour de Niekisch et plusieurs représentants de l'école de Karl Haushofer. Le noyau de ce projet, c'est l'application pratique de la célèbre doctrine géopolitique du géographe britannique Sir Halford John Mackinder, mais en en inversant le sens.

Mackinder jetait un regard bien circonstancié sur la situation géopolitique mondiale; en effet, son optique est celle des puissances thalassocratiques, surtout l'Angleterre; son objectif est de défendre leurs intérêts. Pour Mackinder, le plus grand danger qui guettait les Etats maritimes, démocratiques et marchands (capitalistes) était l'éventualité d'une alliance entre tous les Etats tellurocratiques ou continentaux, autour du pays détenteur de la grande masse continentale, le Heartland. Le rôle-clef dans cette alliance, pourrait être joué soit par la Russie soit par l'Allemagne soit par une quelconque alliance entre pays européens et/ou asiatiques.

Les nationaux-bolchéviques allemands et Haushofer ont tenu compte des thèses de Mackinder mais ont refus la politique d'endiguement qu'il préconisait. Ils voulaient, au contraire, que les puissances continentales s'unissent et se développent en autarcie; base de cette union grande-continentale: l'alliance germano-russe, sur les plans géopolitique et stratégiques. Haushofer a donné le nom de Kontinentalblock à ce projet, qui impliquait l'anti-américanisme ou, plus généralement, l'opposition à toute forme d'impérialisme thalassocratique. La Nouvelle Droite européenne —radicalement anti-américaine et anti-bourgeoise— a repris à son compte les mêmes thèses, en les modernisant et en les appliquant à la situation géopolitique actuelle. Le précurseur de cette tendance a été sans conteste Jean Thiriart, le leader d'un mouvement pour l'unité européenne, actif dans les années 60 en Belgique et en Italie et portant le nom de «Jeune Europe». Jean Thiriart n'a pas participé au lancement de la Nouvelle Droite: au moment où celle-ci voyait le jour, il s'était déjà retiré de la politique active et n'écrivait plus rien (années 1966-69). Ce n'est que vers 1983-84 qu'il a rédigé et distribué à compte d'auteur ses thèses sur l'unification eurasienne et formulé son projet «euro-soviétique».

Plus tard, l'anti-américanisme est systématisé par Alain de Benoist, chef de file de la Nouvelle Droite en Europe. L'intérêt pour les doctrines géopolitiques eurasiennes se retrouve dès 1981 chez Robert Steuckers, l'éditeur des revues Vouloir et Orientations. En Allemagne, les courants néo-nationalistes ne sont plus du tout russophobes —à quelques exceptions près— et l'anti-américanisme est une constante solidement ancrée dans ces milieux. Un général de l'armée autrichienne, Jordis von Lohausen, rédige en 1979 un traîté de géopolitique, reprenant les thèses des écoles d'avant-guerre en les modernisant. Sa conception est très européo-centrée mais ses critiques contre l'Amérique sont acerbes.

Le noyau essentiel de cette démarche pro-continentale et anti-thalassocratique, c'est la reconnaissance, réaliste et froide, nécessaire, qu'il y a opposition entre les puissances maritimes —rassemblées aujourd'hui dans le projet planétaire et thalassocratique des Etats-Unis, c'est-à-dire le «Nouvel Ordre Mondial»— et les puissances eurasiatiques continentales de la Chine à l'Espagne. Cette opposition doit être reconnue comme telle, divulguée, présentée au public sans aucune équivoque de type moralisant, sans hypocrisie.

Aujourd'hui, nous devons constater que le lobby atlantiste et pro-américain est très fort dans les pays eurasiatiques. Cette présence est patente dans les pays du Tiers-Monde (leurs dirigeants travaillent souvent ouvertement pour la CIA) et en Europe. Mais les événements récents que nous avons subis dans notre pays, montrent que ce lobby est également ici, chez nous, en Russie. Il est donc temps d'y réfléchir pour que nous puissions amorcer une lutte consciente et cohérente contre ces forces, téléguidées depuis Washington. Organiser la résistance continentale eurasiatique est un impératif très actuel pour nous qui devons agir au nom de nos intérêts géopolitiques, au nom de notre tradition et de nos valeurs étatiques et spirituelles, menacées par les Américains et leurs agents politiques et culturels.

Ne pensez-vous pas, Messieurs, que la doctrine eurasienne devient aujourd'hui de plus en plus actuelle et nécessaire?

S. BABOURINE: Cette vision de l'actualité géopolitique me paraît extrêmement intéressante, mais un peu trop générale. Je voudrais attirer votre attention sur des problèmes plus concrets, quoique liés au thème central que nous soumettons à discussion. Nous, les Russes, avons assisté au cours de ces dernières années à la destruction systématique de toutes les structures qui assuraient la sécurité de l'Etat. On en arrive même à détruire des structures plus directement vitales, dans les domaines économique et stratégique.

Ce processus involutif a commencé dès l'annonce de la «démocratisation». Cette «démocratisation» —qui est d'ailleurs quelque chose de tout à fait différent de la démocratie— je pourrais la définir comme le régime du «libéralisme nihiliste». La doctrine du libéralisme rejette toutes les considérations d'ordre proprement géopolitique, de la même façon qu'elle refuse d'accepter les valeurs de l'Etat, de l'ordre politique, etc. Dans notre société, le libéralisme a nié les intérêts géopolitiques nationaux, les intérêts de l'instance qu'est l'Etat. Dans une telle situation, les idées positives, qui exigent une certaine élévation de l'esprit, parce qu'elles veulent penser un ordre concret pour le continent ou pour l'Eurasie, ne trouvent aucune réponse, dans une société «démocratisante» qui s'enfonce dans les voies de l'anarchie et de l'hyper-individualisme délétère.

La crise alimentaire se fait sentir d'une manière très forte. Par conséquent, toutes les tentatives de réveiller la conscience géopolitique du peuple russe seront bloquées par le nihilisme qui ne cesse de croître. Pourtant, travailler à réveiller cette conscience est nécessaire: le nihilisme ambiant ne doit pas nous empêcher de la faire.

Ch. SOULTANOV: A propos du libéralisme, je pense plutôt qu'il y a des nations intelligentes et des nations moins intelligentes. Les premières peuvent assimiler le poison imposé de l'extérieur et le transformer, sinon en remède, du moins en quelque chose d'inoffensif. Le modèle démocratique et libéral, qui est intrinsèquement anti-organique, anti-traditionnel et anarchique, a été imposé au Japon et à l'Allemagne occidentale après la deuxième guerre mondiale. Mais ces deux pays ont réussi à introduire dans ce système libéral-démocratique des éléments issus de l'ordre traditionnel, impliquant une hiérarchie des valeurs. Au Japon surtout, on peut retrouver derrière la façade capitaliste et les discours libéraux, les restes de l'esprit des samouraïs, l'éthique japonaise traditionnelle, la conscience aigüe des intérêts nationaux, le collectivisme créatif. A l'extérieur, le Japon correspond aux critères de la démocratie voulue par les Américains, mais l'esprit qui l'anime est radicalement autre.

Je me demande pourquoi, nous Soviétiques, nous nous conduisons aujourd'hui comme une nation stupide, en acceptant sans aucune distance critique les propositions libérales de l'Occident? De plus, nous n'avons même pas été vaincus par une puissance étrangère, comme c'était le cas pour le Japon et l'Allemagne. Pourquoi n'avons-nous pas imité l'expérience de la Chine, qui a pu réaliser des réformes économiques très importantes sans crises brutales et catastrophes sociales? Vers 1985, nous étions une superpuissance relativement stable qui aurait eu seulement beoin de quelques modernisations superficielles et de quelques innovations technologiques. Pourquoi les changements ont-ils pris aujourd'hui une allure tellement dramatique?

S. BABOURINE: Je me souviens des paroles d'un homme politique russe, appartenant au camp des patriotes, Milyoukov. En observant les agitations du parlement bourgeois russe des années 1916-1917, il se demandait: «Qu'est-ce que c'est? De la stupidité ou de la trahison?». Si cette question était posée aujourd'hui, la seconde possibilité évoquée par Milyoukov répondrait à votre question, Monsieur Soultanov.

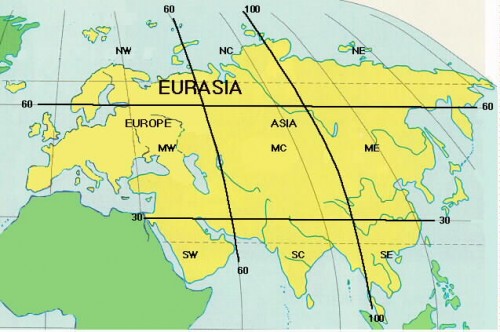

N. KLOKOTOV: A mon avis, le recours aux perspectives géopolitiques est un impératif catégorique aujourd'hui. Nous sommes le plus grand pays eurasien et nos intérêts sont inextricablement liés à l'espace eurasiatique et cela, sur tous les plans, économique, stratégique, politique, etc. On ne doit pas oublier que le continent eurasiatique est beaucoup plus riche par ses ressources que le continent américain. Cela nous donne un certain avantage stratégique.

Ch. SOULTANOV: Mackinder affirmait que les puissances maritimes, surtout l'Angleterre, ne doivent jamais tolérer qu'un Etat continental s'organise économiquement et politiquement, qu'il deviennent fort et puissant. Telle était la position traditionnelle de la Grande-Bretagne face à ses voisins européens. Par conséquent, dans cette même logique, l'éclatement de l'Etat soviétique répond aux nécessités stratégiques de la Grande Ile qu'est le Nouveau Monde, héritier de la politique thalassocratique anglaise, et adversaire de cette Plus Grande Ile qu'est l'Eurasie.

N. KLOKOTOV: Cette continuité géopolitique est désormais, pour ainsi dire, inscrite dans les gènes des peuples anglo-saxons. Face au Vieux Continent, les Etats-Unis ont hérité cette tactique de l'Angleterre. En tenant compte du développement des armes modernes, l'Ile Amérique est devenue pour l'Eurasie, ce qu'était jadis l'Angleterre pour l'Europe. Pour ma part, je suis convaincu que la conscience géopolitique des peuples est une faculté qui, peu à peu, devient héréditaire. Les Américains ont une mentalité d'insulaires. Ce qui m'amène à la certitude que les Américains agissent toujours, en politique internationale, pour favoriser géopolitiquement leur Ile-Amérique et pour contrecarrer les synergies à l'œuvre en Eurasie, le continent rival.

Par ailleurs, il m'a toujours paru évident que les expansionnismes allemands et japonais ne pouvaient avoir disparu purement et simplement avec leur défaite de 1945. Nous, Russes, sommes contraints de regarder le retour du Japon et de l'Allemagne sur l'avant-scène de la politique internationale avec une certaine inquiétude. Vont-ils jouer le jeu de l'Ile Amérique ou parier pour l'unité eurasiatique? J'ai toujours refusé de croire que les Allemands étaient devenus de braves pacifistes innocents. Je ne crois pas qu'ils puissent un jour abandonner complètement leur prétention à vouloir unifier à leur profit et pour leur compte la masse continentale eurasienne ni à réaliser leur projet de Lebensraum à nos dépens. L'idée même d'une Allemagne pacifiste m'apparaît contre-nature. Raison pour laquelle les Russes doivent être constamment en état d'alerte sur le plan géopolitique.

A. DOUGUINE: Monsieur Klokotov, permettez-moi une question indiscrète. Y a-t-il dans l'Armée Soviétique, actuellement, un lobby eurasiatique qui s'opposerait à la tendance nettement pro-atlantiste et pro-américaine de nos dirigeants «démocratiques» d'aujourd'hui, tels Gorbatchev, Yakovlev et Eltsine?

N. KLOKOTOV: Il n'y a pas qu'un lobby ou un groupe de stratéges. Trouver dans l'armée des atlantistes est extrêmement difficile, peut-être même impossible. Malgré les efforts des commissaires politiques dans l'armée, qui voulaient nous convaincre que notre histoire militaire a commencé en 1917, nous, les officiers soviétiques, avions bien conscience du passé glorieux des armes russes; toutes les victoires russes de l'histoire étaient nos victoires. Et comme la stratégie militaire russe était essentiellement et naturellement eurasiatique, continentale et, en ce sens, universelle et supra-ethnique, ces mêmes traditions se perpétuaient dans l'armée soviétique. L'idée de la solidarité entre tous les peuples de l'Eurasie était le fondement doctrinale de notre armée. Dans l'armée actuelle, aucune querelle n'oppose les nationalités, même si cette armée est composée de représentants des ethnies les plus diverses. La conscience des intérêts grands-continentaux unit notre armée, comme devrait être soudé organiquement le territoire eurasien lui-même.

A. de BENOIST: Il faut rappeler la genèse de l'OTAN. Cette alliance a été créée après la seconde guerre mondiale pour organiser la défense des pays occidentaux contre la menace communiste venue de l'Est. Les peuples d'Europe occidentale ont également vécu tout ce temps sous la tutelle de l'OTAN, supposant naïvement que les Américains les défendraient contre l'Union Soviétique. Quoi qu'il en soit, il est parfaitement évident que, dans la situation actuelle, l'existence de l'OTAN a perdu pleinement sa signification: le communisme en Union Soviétique n'existe plus et le Pacte de Varsovie, qui était le pendant de l'OTAN, s'est écroulé.

A. DOUGUINE: Objectivement, l'OTAN est désormais une force globale garantissant stratégiquement la domination planétaire de la civilisation atlantique. Aujourd'hui, il est évident que seules les alliances stratégiques globales sont en mesure d'assurer le fonctionnement du système complexe qu'est la géo-économie mondiale. L'OTAN se trouve être aujourd'hui la forme d'unification de la politique planétaire —ou plus exactement: de l'économie globalisée— sous le signe de l'atlantisme et sous le commandement des puissances insulaires anglo-saxonnes, à savoir les Etats-Unis et leur «base maritime et aérienne en lisière de l'Europe», l'Angleterre.

A. de BENOIST: Cette «unification atlantique du monde» et, pour commencer, cette «unification atlantique de l'hémisphère nord» est l'objectif final de l'OTAN. Mais une telle «unification atlantique» ignore totalement l'incompatibilité géopolitique globale entre les conceptions du monde —politique et géoéconomique— «continentale» (eurasiatique) et «insulaire» (atlantique). Au fond, comment les théoriciens de l'OTAN expliquent-ils le fait que leur alliance existe? Auparavant, ils justifiaient l'OTAN par l'existence d'une menace soviétique. Actuellement, ils parlent comme suit: après la faillite du communisme, il est tout-à-fait logique d'admettre que l'ordre démocratique et libéral se propagera d'Ouest en Est et qu'un nombre toujours plus grand de pays de l'hémisphère nord seront intégrés dans un système socio-démocratique unique de type occidental. L'OTAN, à l'heure actuelle, veut se donner un rôle de médiateur au niveau du processus d'intégration des régimes libéraux de l'hémisphère nord; veut participer au processus de soudure économique et industrielle des économies des différents Etats. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que l'industrie militaire est partout un secteur industriel important.

A. DOUGUINE: Monsieur Steuckers, votre vision du monde et de la politique est agonale et conflictuelle, éloignée de tout irénisme. Comment conciliez-vous l'idéal de pax eurasiatica avec votre constat de la permanence du conflit dans les relations inter-humaines et inter-étatiques?

R. STEUCKERS: Les conflits sur notre «hémisphère eurasiatique» sont inévitables mais ils doivent être transformés en conflits locaux et régulés, ce qui est impossible en dehors d'un bloc militaire stratégique unique en Eurasie. Nous devons combattre la conception de la «guerre absolue», avec son idéologie manichéenne où les adversaires se considèrent mutuellement comme les représentants du «mal absolu». Nous avons vu l'exemple le plus détestable de cette approche manichéenne quand les Américains, lors de la guerre du Koweit, ont été pris d'un délire de fanatisme puritain. Nous devons plutôt nous pencher sur le concept de «guerre de forme», c'est-à-dire sur les types de conflits —vu la nature humaine les conflits sont malheureusement inévitables— qui se déroulent entre de petites armées composées de volontaires et de militaires professionnels, sans engagement de la population civile et sans destruction des économies nationales. Je le répète, nous ne sommes pas des utopistes et nous reconnaissons, bien sûr, que des conflits déterminés enflammeront toujours l'une ou l'autre portion de l'espace eurasiatique. Mais il sera nécessaire de les réguler en pensant au mode de belligérence que fut et pourra redevenir la «guerre de forme»: les parties belligérantes doivent voir dans leur ennemi d'aujourd'hui un allié potentiel de demain.

N. KLOKOTOV: Considérez-vous, Monsieur Steuckers, que le refus de l'armement nucléaire de la part de la Russie mènera à une plus grande sécurité en Europe ou, au contraire, l'armement nucléaire russe a-t-il été et demeurera-t-il un facteur effectif de dissuasion des conflits locaux?

R. STEUCKERS: En Europe, le désarmement unilatéral de la Russie et notamment son renoncement unilatéral à l'armement nucléaire n'est avantageux pour personne. Nous avons toujours aspiré à ce que les troupes soviétiques abandonnent les pays d'Europe centrale mais nous n'avons jamais voulu l'affaiblissement de la Russie elle-même, qui, forte, a toujours jouer un rôle stabilisateur, tant au temps de la Pentarchie que pendant l'équilibre européen arbitré par Bismarck. L'arme nucléaire en quantité limitée est effectivement nécessaire à l'Europe pour contenir les Etats-Unis ou d'autres puissances extra-continentales et pour prévenir des conflits locaux intra-européens ou intra-eurasiatiques.

En même temps, un puissant armement nucléaire est extrêmement accablant d'un point de vue économique au point que les dépenses pour l'armement ont déjà conduit l'économie américaine au seuil de la faillite; les Russes ne doivent pas se faire d'illusions à ce sujet. Les seuls modèles capitalistes efficaces aujourd'hui sont les modèles japonais et allemand. La course aux armements a détruit non seulement l'économie soviétique mais également l'économie américaine. Les dépenses pour un super-armement sont tout simplement insensées. Il est certes nécessaire d'avoir une arme nucléaire limitée permettant d'asséner sélectivement un coup puissant, fort et irrésistible destiné à prévenir l'extension des conflits, à arrêter la guerre totale. Mais pourquoi faut-il créer un potentiel suffisant pour détruire dix fois la planète entière?

A. DOUGUINE: Pour l'armée tout est donc clair, comme vient de nous le dire le Lieutenant-Général Klokotov. Sur le même sujet, j'aimerais maintenant interroger Monsieur Babourine et lui demander quelles sont les orientations géopolitiques de nos parlementaires, de nos députés.

S. BABOURINE: A la différence de Monsieur Soultanov, je ne crois pas qu'il y ait des nations intelligentes et des nations moins intelligentes. Je pense plutôt qu'il y a des peuples heureux et des peuples malheureux. Les peuples heureux ont des gouvernants sages. Aujourd'hui, notre peuple est extrêmement malheureux. La plupart des députés sont absolument incompétents en matières politiques et géopolitiques. Ils agissent par la force de leurs émotions, de leurs sentiments éphémères, en suivant les suggestions séduisantes de la petite clique des hypnotiseurs et des démagogues. Ces derniers sont bien conscients de leurs intérêts, mais évitent toujours de parler des questions géopolitiques, évitent même de prononcer ce mot parce qu'ils ont peur des définitions claires et sans équivoques que donne précisément la géopolitique; on s'apercevrait tout de suite, si ces définitions étaient largement répandues dans la classe politique et dans l'opinion publique, qu'ils agissent contre les intérêts nationaux de notre Etat et de notre peuple. Deux exemples: celui des Iles Kouriles et celui des frontières russo-ukrainiennes. On veut rendre les Iles Kouriles au Japon pour obtenir un soutien financier (dérisoire d'ailleurs) de Tokyo; mais sur le plan économique, politique, géopolitique, stratégique et surtout moral, ce serait une perte gigantesque, une tragédie nationale, un choc pour notre conscience, une humiliation profonde. Pire, cela risque d'amorcer un processus destructeur de révision générale de toutes les frontières du globe. Si nous acceptons comme légitime cette pratique de réviser les frontières nationales, nous créons implicitement un terrible précédent; des guerres en chaîne risquent de s'ensuivre.

Une autre tragédie risque de se produire, à la fois géopolitique et religieuse: la destruction de la synthèse unique entre les trois grandes cultures religieuses (chrétienté, islam, bouddhisme) qui s'est réalisée dans les terres de Russie. Enfin, troisième menace, tout aussi terrible: le risque de brisure irrémédiable de l'unité des trois peuples slaves orientaux (Grands-Russiens, Petits-Russiens ou Ukrainiens et Blancs-Russiens). Si cette rupture est consommée lors du prochain référendum sur l'indépendance de l'Ukraine, ce sera une catastrophe gigantesque. Nous sommes enracinés dans toutes les parties de la Russie; nous avons tous des parents dans toutes les républiques, parmi tous les peuples qui vivent sur nos terres.

Dans tous ces événements, j'aperçois clairement la trace du travail qu'accomplissent les forces qui veulent à tout prix détruire l'unité eurasiatique, affaiblir l'organisme géopolitique continental, dresser des obstacles à toute réssurection possible de la Russie en tant que grand empire eurasien. Mais cette politique de sabotage systématique n'est pas seulement venue de l'extérieur. Ce sont nos politiciens qui détruisent systématiquement le pays de l'intérieur. C'est en pensant anticipativement les conséquences terribles de cette involution politique, en envisageant la catastrophe grande-continentale qui risque de survenir, qu'il faut juger les orientations géopolitiques de nos dirigeants et de nos parlementaires. Leurs positions, mêmes inavouées, deviennent bien claires quand on constate leurs actes concrets.

Ch. SOULTANOV: Je voudrais rappeler les arguments qu'évoquent souvent les opposants à l'idée eurasienne. Je m'adresse surtout à Alexandre Douguine. On ne peut pas nier que l'Eurasie d'aujourd'hui est loin, très loin, d'être le continent harmonique et pacifié. Elle est déchirée par les conflits intérieurs: guerre récente entre l'Irak et l'Iran, guerre inter-ethnique en Yougoslavie, guerre en Afghanistan, menées séparatistes en Inde (les Sikhs), conflits entre nationalités de l'ex-URSS, etc. Pire: bon nombre de puissances en Eurasie possèdent l'arme nucléaire, ce qui augmente les chances de voir se déclencher une apocalypse, scellant définitivement le suicide de tous nos peuples. Ne doit-on pas rechercher plutôt qu'une opposition entre deux continents, une harmonie planétaire, se basant sur des valeurs universellement humaines, non pas contre l'Amérique, mais avec l'Amérique?

A. DOUGUINE: Premièrement, je refuse à croire aux «valeurs universellement humaines», parce que c'est, à mon avis, une abstraction, une utopie, absolument vide de sens; ces «valeurs» font partie de l'héritage de la Révolution française et de la pensée rationaliste de l'ère des Lumières: elles sont aussi optimistes qu'elles sont infantiles.

Ch. SOULTANOV: Mais toutes les religions sont d'accord pour affirmer l'unité de l'homme.

A. DOUGUINE: Oui, dans un autre sens, dans le sens spirituel, au niveau de l'archétype intemporel, et non pas dans la réalité historique contingente. De plus, les différentes religions expriment des conceptions différentes de l'«universalisme anthropologique». L'universalisme chrétien —dont il existe d'ailleurs beaucoup de variétés— est une chose, l'universalisme islamique en est une autre, etc. On peut admettre la possibilité d'une alliance, par exemple, entre les Chrétiens et les Musulmans pour la défense des intérêts géopolitiques de l'Eurasie, mais les différences entre leurs valeurs religieuses respectives n'en diminueront pas pour autant. D'ailleurs le monde d'aujourd'hui n'est pas guidé par les facteurs spirituels et religieux, donc je trouve votre objection est dépourvue de consistence.

Par ailleurs, le célèbre politologue allemand Carl Schmitt, popularisé en Europe par les efforts des nouvelles droites, est devenu aujourd'hui l'auteur le plus indispensable pour donner un regain de sérieux aux facultés de sciences politiques et sociales en Europe occidentale. Carl Schmitt, dans toute son œuvre, insiste sur la distinction ami/ennemi, ou, plus précisément, entre «les nôtres» et les «non nôtres» (en russe: nachi et nenachi). Cette distinction est à l'origine de toute communauté humaine, depuis les tribus primitives jusqu'aux empires les plus complexes et les Etats les plus grands. Nier la distinction ami/ennemi, nôtres/non-nôtres, serait faire violence à la nature humaine, sombrer dans l'artificialité monstrueuse et contre-naturelle. Je pense que les défenseurs des «valeurs universellement humaines» ne croient pas eux-mêmes en l'abstraction qu'ils proposent et suggèrent; ils l'utilisent pour masquer leurs buts géopolitiques et politiques véritables. Eux aussi opèrent la distinction entre «nôtres» et «non-nôtres». Leurs «nôtres» restent souvent dans l'ombre et sont radicalement les ennemis de nos «nôtres». Le seul «universalisme» que nous devons reconnaître comme réel, réaliste et concret est l'universalisme eurasien, qualitatif et différencié, poly-ethnique et organique.

Je voudrais aussi insister sur la nécessité, aujourd'hui, à l'heure critique où nous vivons, d'élargir les limites dans lesquelles nous avions coutume d'enfermer notre conception des «nôtres». Ces limites ne seront plus celles de l'ex-URSS, mais celles, naturelles et géographiques, du grand continent eurasiatique. Toutes les formes de (petit)-nationalisme ou de chauvinisme sont des alliées objectives des forces hostiles à la synergie constructive eurasiatique. Dans le monde actuel, la liberté d'un peuple, quel qu'il soit, dépend directement de l'autarcie géopolitique et géo-économique du continent sur lequel ce peuple vit. Les Russes, les Allemands, les Japonais, les Français, les Serbes et les Croates, les Caucasiens, les Indiens, les Irakiens et les Iraniens, les Espagnols, les Vietnamiens et les Chinois, en tant que nations, ne seront plus jamais libres, indépendants et forts si un Empire eurasiatique ne se constitue pas. Les peuples de l'ex-URSS et tous les autres peuples d'Europe, sans instance grande-continentale eurasienne, resteront à jamais les «petits frères» de l'Oncle Sam. Dans ce vaste processus de libération anti-américain et donc anti-impérialiste, trois Etats sont historiquement destinés à jouer un rôle unificateur important, à devenir conjointement le Heartland eurasiatique: la Chine, la Russie et l'Allemagne. Pour réaliser cette fantastique synergie, nous avons besoin de la participation de tous les peuples et de tous les pays eurasiens. Ils sont tous des «nôtres».

Nous devons clairement apercevoir l'unique frontière qui sépare les «nôtres» des «non-nôtres». C'est la frontière entre l'Eurasie (non seulement géographique, mais aussi spirituelle, culturelle, idéologique, traditionnelle) et l'Occident «atlantiste» et extra-européen, l'Occident américain. Je suis partisan d'une union et d'une universalité plus larges mais, pour être concrète, définie et réelle, cette universalité doit s'arrêter, trouver des limites tangibles, sur la façade maritime occidentale de la masse continentale eurasienne. Au-delà des «colonnes d'Hercule», de Gibraltar ou du Cap Saint-Vincent, commence une autre planète, un autre monde, aliéné et hostile. Certes, nous pouvons faire une exception pour les Amérindiens, ces enracinés qui conservent malgré tout leur propre identité, leur propre tradition. Ils sont des «nôtres», contrairement aux yankees, avec leur messianisme qui veut promouvoir les «valeurs universellement humaines», en même temps que leurs «Mac'Do'» et leurs banques.

S. BABOURINE: Je ne partage pas le radicalisme de vos propos. Il y a des valeurs universellement humaines, comme le droit de vivre, par exemple, ou quelques vérités religieuses, etc. En revanche, je suis radicalement contre l'emploi de la rhétorique humaniste et de la démagogie quand elles servent à masquer la destruction de l'Etat et la désintégration des systèmes de sécurité. C'est de la manipulation et du lavage de cerveaux.

Ch. SOULTANOV: Vous avez mentionné la sécurité de l'Etat. Comment la pensée militaire soviétique voit-elle le rôle de l'Etat soviétique en tant que puissance nucléaire à ces trois niveaux que sont la planète, le continent et l'Etat russe?

N. KLOKOTOV: Nous avons construit notre doctrine militaire en prenant ces trois niveaux en considération. Détenir l'arme nucléaire et peser très lourd sur le plan des armements conventionnels, tels étaient les deux atouts décisifs qu'avançait l'armée soviétique pour garantir l'équilibre planétaire entre les deux blocs. Grâce à l'URSS, les Atlantistes américains et leurs intérêts commerciaux étaient confrontés à des limites sur le continent eurasiatique. De facto, le Pacte de Varsovie était un pacte eurasien inachevé. Nous étions les garants de l'ordre: grâce à notre force dissuasive, aucun conflit grave ne pouvait survenir en Eurasie. De ce fait, l'armée soviétique avait une fonction équilibrante tant au niveau global qu'au niveau continental. Elle assurait la parité. La doctrine dominante de notre stratégie militaire était qualifiable d'«eurasiste». On peut donc dire que la sécurité planétaire (globale), la sécurité continentale et la sécurité de l'Etat soviétique étaient étroitement liées entre elles; elles étaient au fond une seule et même chose.

Dans le vaste contexte eurasien, le rôle de l'armée soviétique était le suivant: grâce à sa simple existence, les autres peuples d'Europe et d'Asie n'avaient pas besoin d'entretenir d'armée, sinon des unités limitées numériquement pour assurer l'ordre intérieur dans de petites entités politiques. De telles armées n'auraient eu qu'une fonction symbolique en cas de conflit global. En revanche, quand la donne a changé en URSS, on s'est aperçu que l'armée soviétique n'était pas préparée du tout à faire face à des conflits locaux ou à intervenir dans des luttes intestines. Toute notre stratégie avait été élaborée pour garantir la paix à grande échelle et non pas à vaincre dans de petits combats (en situation de Kleinkrieg). L'objectif principal de notre armée à toujours été d'assurer la paix planétaire.

Même aujourd'hui, après la dissolution du Pacte de Varsovie, notre armée continue à servir cet objectif, tout simplement parce qu'elle possède l'arme nucléaire et que se structuration stratégique est demeurée telle. Il n'est pas sérieux de parler de la «souveraineté» des républiques ou même des libertés des pays d'Europe orientale si ces républiques et ces pays ne possèdent pas de forces militaires suffisantes pour défendre cette liberté et cette indépendance. Paradoxalement, ces républiques et ces pays ne peuvent être «indépendants» que s'ils dépendent de l'armée soviétique! Autrement, le voisin le plus fort les avalera à la première occasion. Toute «souveraineté» sans armée forte, capable de garantir efficacement l'indépendance, est pure chimère, même au niveau juridique. Même au cas où les républiques de l'ex-URSS se partageraient une fraction plus ou moins importante de l'arsenal nucléaire soviétique, cette fraction demeurera toujours insuffisante pour les rendre réellement libres. Arithmétiquement, la République de Russie sera toujours plus forte sur le plan militaire. C'est pourquoi toute cette rhétorique indépendantiste, déversée sur les ondes ou dans les colonnes des journaux, sans aucune considération profonde de la situation stratégique, géopolitique et militaire, me paraît être de la pure démagogie, inconsistante et vide de sens. La souveraineté et l'indépendance ne seront garanties aux républiques que si elles participent à une alliance stratégique et géopolitique avec la Russie ou avec un Etat soviétique rénové mais qui n'aura pas aliéné les instruments de sa souveraineté. D'ailleurs, quel que soit le nom, URSS, CEI ou autre, la donne géopolitique et géostratégique restera la même.

Ch. SOULTANOV: D'accord, mais vous ne pouvez pas nier que le bloc OTAN demeure toujours puissant et continue à développer ses capacités militaires et stratégiques; quant au bloc alternatif, il se réduit aujourd'hui à la seule Russie, qui se dégrade de plus en plus et se trouve entre les mains de politiciens de tendance atlantiste. Nous devons donc nous attendre à la fragmentation définitive de l'ancienne URSS et même à ce que les républiques, Russie comprise, vendent leurs armes nucléaires à des pays relativement belliqueux, le Pakistan par exemple. Aujourd'hui, l'armée soviétique est presque entièrement détruite. Dès lors, les propos de Monsieur Klokotov ne sont-ils pas un peu anachroniques?

A. DOUGUINE: Pour ma part, je voudrais insister sur le caractère artificiel de la destruction du système soviétique. J'ai toujours été un ennemi du socialisme marxiste et du système soviétique mais, malgré cela, je veux rester honnête et avouer qu'avant la perestroïka, la situation en URSS n'était guère critique des points de vue économique, politique, technologique, etc. Nous, les dissidents, étions une minorité infime; nos idées anti-soviétiques n'avaient pas la moindre incidence sur le peuple. En 1985, des pays beaucoup moins stables que l'URSS survivaient sans trop de problèmes depuis des décennies et poursuivent leur bonhomme de chemin. Mais Gorbatchev a commencé par déstabiliser l'Etat, en provoquant des conflit, en ébranlant les structures administratives, en bouleversant les habitudes idéologiques, en dénonçant les vérités incarnées dans l'homo sovieticus. En prétendant en finir avec la «sclérose» de l'armée (qu'est ce que cela signifie, dans le fond?), on fait sauter toute sa structure. Volontairement, on a troqué une idéologie totalitaire contre une autre, qui n'est pas moins totalitaire, je veux dire qu'on a troqué l'utopisme marxiste/communiste contre l'utopisme démocratique/capitaliste, sans faire preuve de la moindre correction à l'égard du peuple et sans aller à l'encontre de ses demandes d'ordre spirituel ou existentiel. Quel que soit le but de Gorbatchev et d'Eltsine, il demeure évident que leurs orientations géopolitiques sont non seulement pro-occidentales mais, pire, extrême-occidentales, c'est-à-dire atlantistes, agressivement pro-américaines et anti-eurasistes, anti-européennes dans le sens où le destin de la Russie et celui de l'Europe sont intimement liés. Je perçois bien la contradiction entre, d'une part, la doctrine stratégique développée par l'état-major soviétique —laquelle est eurasiste plutôt que marxiste ou communiste, comme vient de nous l'expliquer le Lieutenant-Général Nikolaï Klokotov— et, d'autre part, la doctrine géopolitique pro-atlantiste des chefs de l'Etat post-soviétique actuel. J'en déduis que les idées défendues par Nikolaï Klokotov ne sont pas anachroniques mais constituent plutôt une conception opposée à celles des auteurs et des praticiens de la perestroïka. Géopolitiquement parlant, les transformations à l'œuvre aujourd'hui sont globalement négative pour l'ensemble eurasiatique. Mes convictions personnelles me portent à croire que les chefs de l'URSS actuelle, partie en quenouille, sont les agents inconscients, non pas tant des services secrets étrangers (ça reste à prouver; nous n'avons aucune preuve tangible), mais, métaphysiquement, je crois qu'ils sont les agents de l'autre continent, car ils font le jeu, naïvement, des intérêts atlantistes et anti-eurasiens.

J'aimerais aussi répondre à Sergueï Babourine, puisqu'il m'a interpellé à propos du «droit de vivre». Je crois, moi, qu'il y a des valeurs qui transcendent le simple droit de vivre. Les valeurs qui se profilent derrière la pensée géopolitique, les valeurs supérieures de l'Etat, les valeurs véhiculées dans la chair du peuple, par la Tradition, par l'héritage historique de la nation sont plus hautes que notre misérable vie individuelle, éphémère et inéluctablement vouée à la mort. La Russie a été un grand empire continental parce que des millions de Russes sont morts, ont donné, avec des millions de ressortissants d'autres peuples de l'empire, leur «droit de vivre» pour que s'instaure sur la planète cet Empire/Etat gigantesque et grandiose, qui restera, dans les mémoires, couvert de gloire éternelle, grâce à ses victoires, ses guerres, l'exemple des génies qu'il a produits, grâce à la culture qu'il a fait éclore, grâce à sa tradition et sa spiritualité. Cet Empire/Etat avait une grande mission eurasiatique à accomplir, dont les dimensions historiques et religieuses ne doivent pas nous échapper. Pour ces valeurs, les meilleurs fils de la Patrie mourraient et tuaient. Voilà la grande vérité, nue et crue, que nous dévoile l'histoire. Nous, les Russes, sommes tout naturellement, par le fait de notre naissance, de notre culture, de nos racines, les soldats de cet Empire, les soldats de l'Eurasie. Et nous devons, au lieu de ratiociner sur ces abstractions médiocres que sont le «droit de vivre», les «droits de l'homme», les «valeurs universellement humaines», mourir et tuer pour les intérêts, de la Russie, du Grand Continent eurasiatique, de la Planète. Nous devons n'être qu'une armée où seuls comptent la discipline et le devoir.

S. BABOURINE: D'accord. Pour notre peuple, la période de la perestroïka est la période d'expansion d'une nouvelle idéologie qui lui est consubstantiellement étrangère. A présent, notre peuple est groggy, sa conscience est obscurcie, troublée. Il ne comprend pas ce que les nouveaux chefs de l'Etat comptent faire de lui. Il n'a pas été préparé. Il est knock-outé. En gros, je pense comme Douguine, mais je mettrais l'accent sur d'autres choses. Ou plutôt, je simplifierais la problématique en disant que l'essentiel, aujourd'hui, est de défendre la Patrie. A tout prix. Car tel est notre devoir. La Russie est en danger. Et c'est en défendant la Russie sur les plans spirituel, idéologique et physique que nous aboutirons, tout naturellement, à la défense du Grand Continent, à la conscience de sa dynamique géopolitique, à la dimension axiologique eurasienne proprement dite.

Ch. SOULTANOV: Ne pensez-vous pas, Monsieur Douguine, que le projet eurasiatique est une utopie nouvelle, alors que la réalité économique et les intérêts de la vie quotidienne nous dirigent vers d'autres perspectives, plus concrètes et nettement moins héroïques. L'Occident et surtout les Etats-Unis vont profiter de la crise économique en Russie pour acheter tout simplement le pays, ses politiciens et ses dirigeants, comme c'est le cas partout dans le tiers-monde. Le peuple sera satisfait d'exécuter les ordres des gouverneurs de la Banque mondiale, à condition de recevoir à manger. Le pathos eurasiatique est certes très séduisant pour l'élite et les patriotes convaincus mais le peuple, lui, ne s'en souciera guère; il préfèrera sans doute la satiété et la colonisation à l'indépendance et au combat.

S. BABOURINE: Dans la rue, on dirait que c'est déjà le cas.

A. DOUGUINE: Sans doute que, dans un premier temps, le choix du peuple se portera vers l'atlantisme. Mais, à long terme, je doute que la greffe soit possible. L'atlantisme, en soi, est une idéologie qui est diamétralement opposée à notre idéologie intrinsèque, à notre nature russe, à notre idéologie russe, à nos traditions, à notre histoire. Les auteurs eurasistes du début de ce siècle, comme Troubetskoï, Vernadsky, etc., ont démontré que la révolution bolchévique a été une réponse spontanée et aveugle à l'expansion du capitalisme et de son idéologie implicite, individualiste et égoïste. Le communisme n'avait qu'un seul côté attirant: son engagement anti-bourgeois et anti-individualiste. Les Russes, à cette époque, vivaient toujours dans la dimension du collectivisme spirituel, dans l'esprit de l'obchtchina, c'est-à-dire la communauté (Gemeinschaft) qualitative et organique traditionnelle. Quand notre peuple prendra conscience de l'essence anti-russe du modèle américain, il réagira. D'une manière brutale.

Par ailleurs, je refuse de croire à la supériorité absolue de l'économie capitaliste; notre économie a commencé à se désintégrer quand on y a introduit des éléments capitalistes. Dans le tiers-monde, beaucoup de pays capitalistes connaissent la misère. De plus, le bien-être offert par le capitalisme est également très exagéré. Cette relativisation du fait capitaliste me permet de ne pas considérer a priori les réflexions d'ordre géopolitique, les perspectives eurasistes, comme des utopies. En outre, je ne crois pas que le pouvoir et le lobby atlantistes dureront longtemps dans notre pays. Les réflexes communautaires des Russes sont trop profondément ancrés dans l'âme du peuple pour qu'on puisse les en éradiquer. L'âme russe est pourtant plastique: elle peut assimiler toutes les idéologies, sauf celle qui veut expressément son assèchement et sa disparition. Qui plus est, les «démocrates» ne pourront jamais nourir convenablement le peuple. Ils sont malhabiles à l'extrême et n'ont aucun sens de la responsabilité. Les révoltes de la faim éclateront. La haine à l'égard des politiciens prendra des proportions inouïes. Le pouvoir «démocratique» va tomber et les gouverneurs de la Banque mondiale seront renvoyés dans leurs pays. Par conséquent, les intérêts eurasiens seront les seuls à l'avant-plan à court ou moyen terme. Raison pour laquelle nous ne pouvons négliger les projets géopolitiques eurasiens, les rejeter comme quelque chose de trop «intellectualiste» ou d'«utopique». Je déplore au contraire l'absence d'intellectualité chez les nôtres. La stupidité de nos «démocrates» me réjouit. Mais je crains que la révolte populaire, anti-démocratique et anti-atlantiste, ne soit récupérée, une fois de plus, par quelques aventuriers idéologiques ou par des sectes politiques étrangères aux intérêts russes et eurasiatiques, comme en 1917. Je ne crois pas qu'on puisse acheter notre peuple; on peut le séduire mais pour cela, il faut faire preuve d'autorité, encourager l'esprit communautaire qui gît au fond de son âme et connaître les détours de la psyché russe. Les atlantistes sont incapables de faire ce travail. Donc, en dépit de leurs efforts, la réponse sera eurasiatique.

N. KLOKOTOV: A propos de la satiété, je me souviens d'une conversation que j'ai eue à Rome avec un général de la Bundeswehr qui me demandait: «Qu'allez-vous faire avec l'aide humanitaire de l'Occident?». J'ai répondu qu'il n'y a pas meilleur moyen de tuer les capacités à produire les biens que de donner ceux-ci en cadeau. La fameuse aide occidentale nous pervertit; elle fait de nous des parasites. Cette aide est perverse: elle est une forme de lutte idéologique qui, sous le couvert souriant de la générosité, empêche toute renaissance possible de notre peuple, rend inutile les efforts de notre peuple dans la reconstruction pour lui-même d'un appareil industriel et de services.

Ch. SOULTANOV: Réalisable ou non, le projet eurasien reste très intéressant et digne d'une étude approfondie. Par conséquent, je pense qu'il faut l'étudier sous tous ses aspects dans les milieux intellectuels, culturels, politiques et militaires. Il est temps, pour nous, d'appeler les choses par leur nom, sans équivoques et sans illusions.

A. DOUGUINE: Monsieur de Benoist, vous qui vivez à Paris, au sein de la culture occidentale, comment réagissez-vous quand on vous parle de «continent eurasien», thème qui n'a pas beaucoup été abordé en France?

A. de BENOIST: Je considère le projet eurasiatique, l'alliance eurasienne à l'échelon culturel, économique et peut-être militaro-stratégique comme nécessaire et souhaitable au plus haut point. Il est possible que la création définitive du bloc eurasien soit le stade final d'un long processus. Le continent eurasiatique est un conglomérat géant de formations politiques, nationales et étatiques diverses. Nous ne pourrons pas en une seule fois parvenir à l'intégration géopolitique définitive. La majorité des ethnies et des peuples eurasiatiques ont des racines culturelles, historiques et traditionnelles communes bien plus profondes que les frictions et les conflits de l'histoire de ces derniers siècles qui, en comparaison du cycle de vie d'une ethnie, occupent un espace-temps assez insignifiant.

A. DOUGUINE: Habituellement, deux principes en apparence antagonistes s'opposent au projet du «mondialisme atlantique»: le principe du régionalisme, de la conservation de l'ethnie, du «nationalisme local» et le principe de l'union eurasienne globale, la théorie de l'«autarcie des grands espaces»...

A. de BENOIST: Je considère qu'il s'agit là de deux niveaux différents d'un seul et même processus; l'un inférieur, l'autre supérieur. A l'heure actuelle, nous ne devons pas insister uniquement sur l'unification eurasienne puisque nous n'avons pas encore les moyens suffisants pour réaliser un tel projet. Nous devons commencer par le bas, en opposant au mondialisme les valeurs ethniques, régionales et nationales, les traditions, les principes organiques, communautaires et qualitatifs de l'organisation sociale. Mais cette opposition doit nous permettre de préparer le fondement intellectuel et culturel de la future unification; doit contribuer à l'instauration de la compréhension réciproque entre les forces eurasiennes orientées dans le sens continental. Nous devons travailler au niveau des régions tout en pensant au continent.

Il y a des aspects positifs dans l'unification allemande, en ce qu'elle constitue l'amorce du dialogue eurasiatique. L'alliance étroite entre la Russie et l'Allemagne est gage de paix pour le continent eurasien. Toute la question est de savoir si l'URSS d'hier pourra passer sans heurts à la création d'un nouveau bloc continental eurasiatique. Il me semble, hélas, que c'est impossible. Apparemment, nous devrons passer par une période transitoire de chaos: d'abord la désintégration du bloc des pays de l'ex-Pacte de Varsovie; ensuite le chaos et la guerre civile dans les pays d'Europe orientale; enfin, la désintégration de l'URSS et même, peut-être, de la Russie. Tous ces processus —et particulièrement la désintégration de la Russie— sont des phénomènes purement négatifs mais qui, malheureusement, sont presque inévitables.

R. STEUCKERS: Toutes les guerres eurasiennes de ces derniers siècles n'ont amené que des résultats négatifs; pensons à la guerre russo-suédoise au temps de Charles XII, à Napoléon, à Hitler, etc. Chaque guerre eurasiatique, gagnée ou perdue, a mené uniquement à l'exarcerbation des problèmes géopolitiques, sociaux, nationaux et économiques et nullement à leur résolution. Chaque guerre menée entre les pays de l'Est et de l'Ouest, chaque conflit se développant le long de cet axe est contre nature et enfreint les liens géopolitiques et géo-économiques organiques toujours plus solides et profonds le long des latitudes et se relâchant au contraire le long des longitudes du globe terrestre. Selon une loi déterminée, non encore comprise dans son entièreté, les pays du Nord se sont toujours distingués, dans l'histoire médiévale et contemporaine, par un niveau plus élevé de développement économique ou par un sens plus aigu du politique, face à leurs adversaires en décadence; raison pour laquelle tous les conflits qui les opposent tendent inévitablement vers une crise planétaire globale. Le Nord, plus riche, peut et doit livrer sa production excédentaire au Sud plus pauvre. C'est notamment du Nord vers le Sud que doit passer l'expansion culturelle positive, qui ne signifie nullement un impérialisme exploiteur. Presque toujours dans l'histoire, lorsque l'influence culturelle et économique s'est propagée du Nord au Sud (du Japon en Chine; de la Russie à l'Asie Centrale au XIXième siècle, etc.), nous avons obtenu un résultat harmonieux et naturel. Les expansions le long de l'axe Est-Ouest, au contraire, ont mené systématiquement à la destruction de tout équilibre et à la catastrophe.

Il faut d'ailleurs souligner que l'expansion de la Russie à travers le continent asiatique a été une expansion pleinement harmonieuse et naturelle; en effet, à partir du XVIIième siècle, les Russes, descendants directs des peuples indo-européens jadis répartis dans l'actuelle Ukraine et dans la partie occidentale de la steppe centre-asiatique, ont suivi la même voie que leurs ancêtres scythes et iraniens qui ont créé l'empire perse et la civilisation védique en Inde dans la plus haute antiquité. C'est de ce point de vue d'ailleurs, que la Russie peut, aujourd'hui, se considérer comme la puissance politique qui est l'héritière directe de ces conquérants indo-européens. En Europe occidentale, l'Empire romain a commencé son expansion méditerranéenne contre Carthage, dirigeant ses énergies vers le Sud, vers l'Afrique du Nord, grenier à blé. Ce mouvement était organique et harmonieux; quand Rome s'est retournée contre son réservoir de population celtique et germanique, contre la Gaule et la Germanie, son déclin a commencé.

A partir de ses lois géopolitiques et historiques, nous pouvons comprendre à quel point est dangereuse l'intrusion militaire, culturelle et économique de l'Amérique en Europe et en Asie: cette intrusion contredit en effet la logique naturelle Nord-Sud et représente une ingérence catastrophique, génératrice de crises, le long de l'axe Est-Ouest. L'ingérence américaine, nouveauté du XXième siècle, est source de déséquilibre constant sur le continent eurasien; cette expansion va de paire avec des conflits entre Etats eurasiatiques littoraux et insulaires, d'une part, et Etats centre-continentaux (Allemagne/Grande-Bretagne; Russie/Angleterre en Asie centrale et en Afghanistan; Chine/Japon; etc.). L'Amérique, imitant l'exemple de l'Angleterre, vise toujours à provoquer des conflits sur les franges littorales du grand continent. En Extrême-Orient, c'est la politique d'attiser les conflits entre la Chine et le Japon, la Corée du Nord et la Corée du Sud, le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud. En Europe, c'est l'opposition entre Etats occidentaux littoraux ou insulaires (France et Grande-Bretagne) et Etats centraux ou orientaux "continentaux" (Allemagne, Autriche-Hongrie, Russie). La stratégie de l'américanisme consiste à conquérir (particulièrement sur les plans culturel et économique) les Etats littoraux, tant sur la façade atlantique que sur la façade pacifique. Cette politique enfreint directement la logique naturelle du développement le long d'axes nord-sud et fait obstacle au renforcement des liens continentaux eurasiens. Notons, par ailleurs, que dans le cadre de leur propre hémisphère occidental insulaire, les Etats-Unis utilisent admirablement la logique Nord-Sud, en unifiant selon leurs propres critères géo-économiques le Canada, les Etats-Unis (puissance dominante dans le jeu) et le Mexique. C'est la logique panaméricaine.

A. DOUGUINE: Comment vous apparaît, Monsieur Steuckers, l'alliance stratégique et militaire des puissances eurasiatiques?

R. STEUCKERS: Elle est nécessaire. Nous devons mettre à l'avant-plan, aujourd'hui, la conception qui s'est développée au XVIIIième siècle sous le nom de Jus publicum europaeum en l'appliquant à l'ensemble du continent eurasien. Quoiqu'il soit encore trop tôt pour parler de la réalisation d'un tel bloc continental stratégique unifié, nous sommes néanmoins tout simplement obligés de présenter et de développer cette notion. Nous devons sans cesse insister sur le fait que tout conflit intra-continental, représentera une défaite notoire pour toutes les parties belligérantes aux niveaux économique, politique et social, sans même parler des pertes humaines et morales. Chaque guerre entre puissances eurasiennes porte en germe une défaite complète pour toutes les parties engagées. Dans un certain sens, nous sommes condamnés à l'alliance continentale, de même que nous sommes condamnés, sur le plan géopolitique, à voir dans les Etats-Unis l'ennemi commun, menaçant à tous points de vue l'harmonie du continent eurasiatique et contrecarrant l'orientation naturelle de ses expansions culturelles et économiques. Car tant que l'américanisme, qui ouvre des conflictualités Est-Ouest, exercera sa pression sur l'Europe, nous vivrons toujours dans l'attente d'un nouveau conflit intra-continental, d'une nouvelle guerre eurasiatique qui, le cas échéant, pourra se terminer par une catastrophe globale qui précipitera la planète dans le déclin et la misère.

De la part de la revue Dyenn, je remercie tous les participants et j'espère que nous nous rencontrerons plus souvent dans l'avenir car notre journal consacrera bientôt, régulièrement, plusieurs pages à l'idée eurasiste.

(nous remercions Alexandre Douguine et Sepp Staelmans de nous avoir communiqué une version française du texte russe de cette table ronde, publiée dans Dyenn, n°2/1992).

par Pierre Vial

par Pierre Vial

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Immigration et déclin de la population reliés

Immigration et déclin de la population reliés